现代汉语程度副词「格外」的历时演变过程及其认知解释

- 格式:pdf

- 大小:352.44 KB

- 文档页数:16

现代汉语“在”的用法及其与“正在、正”的区别现代汉语中“在”有动词、介词以及时间副词三种主要用法。

《现代汉语八百词》中把“在”动词义分为三项:①表存在,如:父母健在/精神永在。

②表示人或事物存在的处所、位置,如:文件在桌上/小陈在图书馆。

③在于、决定于,如:体育贵在坚持/这主要在自己努力。

介词义分为五项:①表示动作发生的时间,如:专车在下午三点到了。

②表动作发生或事物存在的处所,如:在休息室里/看在眼里,记在心上。

③表条件,如:在大家的帮助下。

④表示行为的主体,如:这种生活在他已经很习惯了。

时间副词义表示某一行为动作在说话时,或在另一动作发生、进行、完成时进行着或保持持续状态,如:火车在飞奔/风在吼,马在叫。

一、现代汉语“在”表时间副词的用法动作进行和状态持续最根本的特点是要有过程,如果没有过程就谈不上进行和持续。

所以表示进行的“在”不能修饰静态动词,如:“是、有、像、姓、属于、包含、具备”等;无进行过程或持续过程的动词,如:“死、停、撤销、遗失、遇见”等;心态动词,如:“觉得、感觉、知道、喜欢”等;不表动作而表状态的动词,如:“饿、病、麻、醉”等(龚千炎1995)。

语言事实中还存在着“在”修饰某些形容词的现象,如“伤心、后悔、惋惜、踌躇”等,特别是“在”前有“还”“仍然”等表示延续性的时间副词。

如:我自己也一直在后悔/他女儿也看见他在踌躇了。

以上例中“在”所修饰的成分并不具有很强的动作性,这类结构中的“ 在”并不表示动作行为的进行,而是表明“处于某种状态中”。

由于“在”表示动作行为变化正在进行,语义上与时态助词“了、过”相互排斥,所以在句中不能共现。

如:*我在到了/过新疆。

*他在看了/过这场戏。

“在+动词”后面不能带时量词语以及具有时间性的动量词语,因为“在”表示动作行为的进行和过程的延绵,而时量和动量则表示过程的终止,二者语义上互相排斥。

如:*他在看一眼/*他在跑两趟/*你在等一会儿。

在一定条件下,“在”可以略去或不须说出,成为隐含成分。

程度副词“精”的来源和发展王虎【摘要】"精(jing)" is a particular degree adverb in dialect of northeast China.It evolves from a noun to a verb,adjunctive and an adverb,displaying a typical grammaticalization feature.On basis of full investigation into Chinese corpus,the author analyzes the process of "精(jing)" from a notional character to a function one.Besides,he explains the formation mechanism of grammaticalization in aspects such assyntax,semantics,pragmatics and cognition.%"精"是北方方言特有的一个程度副词,它由名词演变为动词、形容词、副词,体现出了典型的语法化特征。

本文在充分调研汉语语料的基础上,从历时角度,分析"精"由实词到虚词的语法化过程及路径,并从句法、语义、语用、认知等视域对其语法化的形成机制进行解释。

【期刊名称】《辽东学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2011(013)006【总页数】5页(P39-43)【关键词】程度副词;精;语法化;过程;路径;机制【作者】王虎【作者单位】辽宁师范大学文学院,辽宁大连116021【正文语种】中文【中图分类】H042“精”作副词的用法在现代汉语普通话中已不存在,然而在某些方言中仍有保留,如辽北方言中便有这种用法,当然,在东北官话、冀鲁官话、胶辽官话等其他地区也都有使用。

本文不讨论副词“精”的方言分布,而是考察它的演变和发展,据我们所知,学界还没有进行系统的研究,并且对于它的最初用例还有些误解,我们将对此进行辨析,并在考察“精”的语法特征及语义内容、历时发展的基础上对其语法化过程及路线进行分析,从语义、语用、认知三个层面对其语法化的机制进行解释。

黄伯荣廖序东《现代汉语》(增订四版)下册思考和练习一答案一、语法学里的词法和句法各研究些什么?语法学里的词法和句法各有研究范围。

词法以词为研究对象,研究词的内部结构、词的形态变化和词的语法分类。

例如语素构成词的类型有哪几种,词形变化的方式及其表示的意义有哪些,词能分多少类,每类词以至每个词有哪些功能或用法,等等。

句法以短语和句子为研究对象,研究语句结构的类型和规则。

例如短语、句子的结构层次如何,每层中各组成成分之间有什么关系,形成什么类型,表示什么意义,句子有什么语用条件,等等。

二、什么是语法体系?对语法体系的分歧应采取什么态度?语法体系有两个含义,一个是指语法结构成分的组合规则和关系所构成的整体。

在这个意义上,一种语言只能有一个客观的语法体系。

但是在语法学界,由于众多语法研究者的认识不尽相同,所使用的析句方法和术语也就不同,对同一语法现象分析的结果和解释会出现分歧,从而形成不同的语法体系,这一含义的语法体系应该说成语法学体系。

不同的语法学体系都是为了帮助大家认识和运用好各种语法结构的,它们往往大同小异,各有长短,因此学习的时候要细心观察,拿它来同语言实体相印证,采用符合事实的说法。

不能因体系分歧而否定学习语法的必要性和可能性。

语法学体系的分歧,是人类认识规律决定的,不可避免的。

只有通过对语法的深入研究才有可能逐步减少分歧。

我们有必要分清语法体系的两个含义,知道通常说的语法体系往往是指语法学体系。

三、举例说明语法的抽象性和稳固性。

语法的抽象性指语法不管词、短语和句子的具体意义,而只管其中的语法意义、语法形式和规则。

例如“牛、太阳、飞机、春天、经济、势力”这些词的词汇意义各不相同,而语法形式和意义有共同点,即指它们有常做主语、宾语、定语的功能,能单独受数量短语修饰,都有事物意义。

又如“蓝蓝的天、善良的愿望、奔跑的羊群、火车的速度、一本书”,这些短语的具体意义不同,但是语法不管这些,只注意每个短语都是有修饰关系的偏正结构,是定语性质不同的定中短语。

表程度范畴的负面语义源词语的认知研究程度范畴是普遍存在的认知范畴,汉语表程度范畴的词语有部分是来源于含有负面语义的词语。

本文从认知的角度对汉语中表程度范畴的负面语义源词语进行分析,认为认知因素在含负面语义的词语向表程度的词语演变过程中起着重要作用,其主要出于隐喻的作用及语言表达主观化的需要。

标签:程度范畴负面语义源词语认知一、汉语表程度范畴词语概述在汉语表程度范畴的词语中,有一部分来源于含有负面语义的词语,如古代程度副词“酷”“恶”“痛”;现代汉语的程度副词“很”“怪”;新兴的程度副词“暴”“狂”等。

另外,常作程度补语的“死”“坏”很明显带有负面语义。

在一些方言中甚至用具有负面语义的名词表达高程度义,如广州话“鬼”、汕头话“棺材”等。

这一语言现象在汉语中普遍存在,甚至也存在于汉语之外的语言中。

但目前对这一语言现象的研究还是很有限的,而且大多研究只提出现象,没有进一步分析这种现象产生的深层因素。

如李露蕾(1993)在分析英汉甚词演变的相同趋势时,提出类似“痛”这种甚词由本义是“人类在生理上或心理上的某些不快甚至痛苦,或者是能够引起这类感觉的原因”[1](P477)的词演变而来,并说明由于痛苦的感觉比其他任何的感觉更能造成情绪波动大,给予的印象也更强烈,因此更能形容程度之深。

刘晓梅(2004)也发现“很”类程度副词(即高量级程度副词),并列举了古代汉语和现代汉语中一些由原本是贬义的形容词、名词、动词演变而来的程度副词,认为是贬义词的超常义在起作用。

马清华(2005)在《文化语义学》一书中也指出了这一语言现象,“强级程度义往往与数量多、吓人、死、坏等意义同辞,前者是后者的转义”[2],这是概念理据中的强极程度理论模式。

周一农(2005)在《汉语的文化蕴涵》一书中提出了汉语方言中有些极值程度的获得,是由名词或者是形容词作符号程度的,如温州话“死人”“棺材”,“这两个词在哪里出现,几乎都能令人产生莫名的诧异与恐惧”[3](P40),认为人们的图腾崇拜或者中庸文化心理在起作用。

历时构式语法视域下汉语词汇构式“极”的语法化研究“极”是现代汉语中最常用的极性程度副词之一。

在现代汉语中,“极”表达了说话者的一种主观判断。

但是,据语料显示,“极”最初编码的是客观意义“屋脊的横梁”或“驴背上用以载物的木架”,具有明确的指称。

那么,“极”是如何由客观意义最终演化为主观意义的呢?以往对该问题的研究主要借助传统语法化理论。

但是,这种研究路径存在以下问题:(1)对“极”的演化过程阐述不明;(2)将“极”“形式”和“意义”割裂开来而谈,且动因单一,研究缺乏整体性和系统性。

历时构式语法是历时语言学、语法化理论和构式语法结合的产物,主张运用整体的、渐变的语言演化观,将语言演化问题(如语法化、词汇化等)都看成是构式问题,从历时视角考察构式“形式”和“意义”形成和演化的一般规律,从而克服了传统语法化研究只重视形式或意义某一方面的弊端,为解决上述问题提供了新的视角。

鉴于此,本研究基于历时构式语法理论,构建历时构式语法视域下的语言演化理论模型,并以词汇构式“极”为个案研究,运用共时与历时、描写与解释相结合的研究方法,结合汉语语料库系统考察其“形式”和“意义”形成和演化的一般规律,尝试回答以下问题:(i)词汇构式“极”的形式和意义是如何演化的?(ii)词汇构式“极”在构式演化和构式化过程中呈现出什么样的演化特征?(iii)词汇构式“极”为什么会发生上述演化?即演化的动因机制是什么?主要研究发现如下:第一,实体构式和图式构式都可能发生演化。

纵观词汇构式“极”形式和意义的整个演化过程,“极”的词性发生了由名词到动词和形容词,由形容词到程度副词,再由程度副词到程度补语的变化。

依次诞生了词汇构式“极”以及“极+V/A”、“V/A+极”、“极+V/A+了”和“V/A+极+了”等新的构式。

不同构式之间,从简单到复杂、从具体到抽象,形成了一个构式连续统。

第二,词汇构式“极”形式和意义的演化过程具有“梯度演化”特征。

《警世通言》中“更”作评注性副词的用法杨艳芳;杨超【摘要】“更”作评注性副词是在近代汉语时期才出现的,它表频率“又”“再”义,表程度“愈“越加”义,表语气“难道”义,还表主观情态“就、绝对、根本、确实、实在、一点也”义。

另外,评注性副词“更”有传信功能和情态功能。

前者起确定客观信息的作用;后者表达了说话人对事情的观点和态度,具有十分明显的主观性。

%“Geng” as an annotated adverb originated from the time of modern Chinese with the meaning of “again” and “once more” as a frequency word, with the mean of “more” and “further” as a degree word, with the particle meaning of “don't” and also with the subjective modal meanings of“just, absolutely, at all, in fact, actually, at all” . As an annotated adverb, “Geng” carries the functions of syntactic distribution and ideography. The former one plays a role of comfirming objective information and the later one plays a subjective role to express speaker's view and attitude.【期刊名称】《宜宾学院学报》【年(卷),期】2011(000)008【总页数】3页(P79-81)【关键词】《警世通言》;“更”;句法分布;表义功能;传信和情态;历时和共时【作者】杨艳芳;杨超【作者单位】西华师范大学文学院,四JII南充637002;西华师范大学文学院,四JII 南充637002【正文语种】中文【中图分类】H146.2“更”本为动词,自上古开始虚化以来,“更”在文献中被大量作为副词使用。

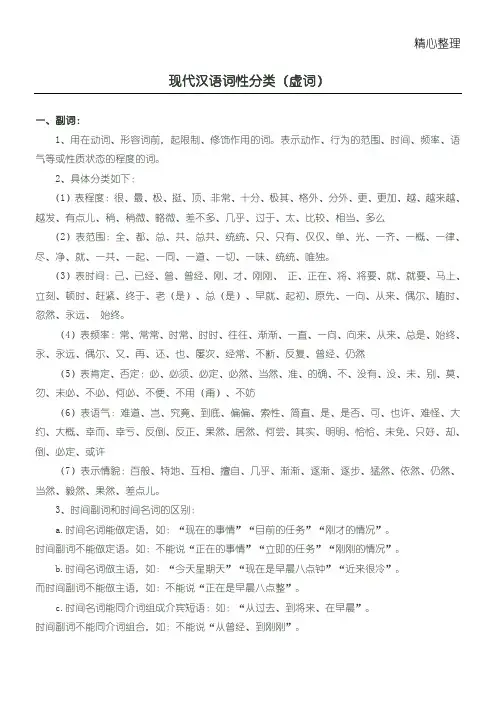

精心整理现代汉语词性分类(虚词)一、副词:1、用在动词、形容词前,起限制、修饰作用的词。

表示动作、行为的范围、时间、频率、语气等或性质状态的程度的词。

2、具体分类如下:(1 (2 (3(4(5(6(73、时间副词和时间名词的区别:a.时间名词能做定语,如:“现在的事情”“目前的任务”“刚才的情况”。

时间副词不能做定语。

如:不能说“正在的事情”“立即的任务”“刚刚的情况”。

b.时间名词做主语,如:“今天星期天”“现在是早晨八点钟”“近来很冷”。

而时间副词不能做主语,如:不能说“正在是早晨八点整”。

c.时间名词能同介词组成介宾短语:如:“从过去、到将来、在早晨”。

时间副词不能同介词组合,如:不能说“从曾经、到刚刚”。

4、“没有”(没)在动词、形容词前是副词,否定行为的发生;在名词前是动词,否定事物的存在或否定对事物的领有。

例如:①没有见过这么好的学生。

(副)②你没有《诗经》吗?(动)“没有”和“没”是有区别的:“没”不能用在句末,也不能单独用来回答问题,“没有”就可以。

如:不能说“他来了没?”“没。

”只能说“他来了没有?”“没有。

”5概”678(1(2)前后配合用的:又…又越…越也…也不…不既…又非…不(3)和连词配合用的:不但…还只有……才既然…就虽然…却如果…就不论…都即使……也除非……才9、练习:找出下列句子中的副词。

我很高兴。

(很)所有人都不能离开。

(都)我们常常忘记过去。

(常常)我最喜欢画画。

(最)我们立刻出发。

(立刻)他猛然回头。

(猛然)我们反正要离开的。

(反正)我们必须有坚忍不拔的精神。

(必须)校园里的月季花太美丽了,看到它的人简直不愿离开。

(太、简直、不)他再三嘱咐茶房,甚是仔细。

但他终于不放心,怕茶房不妥帖;颇踌躇了一会。

(再三、甚是、不、颇)即使受了一言半语的呵责,也会过分懊恼。

(过分)二、介词:1、用在名词、代词或名词短语前,组成“介词(宾)结构”,作动词、形容词的附加成分,起修饰和补充说明的作用。

反义并列式副词的历时演变冯军【摘要】汉语中有一类反义并列式词语在句中做状语的现象,这些词都由两个意义相反相对的语素组成,如"旦夕"、"东西"、"前后"、"左右"等。

虽然在句中它们都是作为双音节副词用做状语,但是这些词语的起源不同,发展也不平衡。

考查发现,它们的演变脉络呈现出意义由实而虚、结构由松散而稳固的规律;而意义的变化和句子结构中位置的改变是它们发生词化、语法化现象的机制。

【期刊名称】《长春理工大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2012(025)010【总页数】4页(P103-105,130)【关键词】反义并列式;副词;历时演变【作者】冯军【作者单位】南京晓庄学院教师教育学院,江苏南京211171【正文语种】中文【中图分类】H1词汇的复音化是汉语发展壮大的显著特征,而副词是词汇的重要组成部分。

复音副词经过了先秦时期的萌芽阶段,随着东汉以后复音化进程的加剧,到中古末期直至近代,复音副词的数量大大增加,分布范围也更广,构词方式也逐渐完善。

其中反义并列构词现象是一种较独特的存在方式,它通常由两个意义相反相对的语素组成,在句中充当某一语法成分,语素间呈并列关系。

反义并列构词现象在上古即已出现,经过了从上古到中古,直至近古和现代,反义并列式副词也经历了从萌芽到发展;从变化到相对稳固的过程。

本文中我们试举几例,如“旦夕”、“东西”、“前后”、“左右”等,探讨此类词语的演变过程。

一、现代汉语中反义并列式副词的现象我们在现代汉语中会见到一些反义并列式词语在句中做状语的现象,这些词都由意义相反相对的两个语素构成。

它们所表示的意义不同,语法功能也有区别。

(一)意义分类它们可以同是名词性的,表示时间,如“早晚”;可以同是名词性的,表示方位,如“上下”;可以同是形容词性的,如“高低”;可以同是动词性的,如“死活”。

吕叔湘在《现代汉语八百词》中共列出十个此类可以用作状语的词,它们是:“多少”、“反正”、“好歹”、“好赖”、“前后”、“上下”、“始终”、“先后”、“早晚”、“左右”[1];张谊生《现代汉语副词研究》中共列出八个:“反正”、“好歹”、“左右”、“高低”、“横竖”、“迟早”、“早晚”、“先后”[2]。

比较级程度副词语法构式及语义机制探析作者:葛平平来源:《语文学刊》 2016年第5期葛平平(南京大学文学院,江苏南京210046)[摘要]强程度范畴是人们心理认知的重要组成部分,它是人类对客观事物比较分类的范畴化。

范畴成员具有家族相似性。

比较级强程度范畴内的副词“更”、“更加”和“越发”在语法结构和语义机制方面具有很多的相似性及差异性。

[关键词]程度副词;构式;语义;“更”;“更加”;“越发”[中图分类号]H043[文献标识码]A[文章编号]1672-8610(2016)05-0014-02[作者简介]葛平平,女,江苏东海人,南京大学文学院汉语国际教育专业硕士研究生。

一、引言从认知语言学的角度来看,强程度范畴包含人类对客观世界认识的进一步分类和细化。

分类的心理过程通常被称为范畴化。

范畴化是一种在主客体相互作用的基础上,主体对外界事物进行类属划分的心智过程。

强程度范畴是标明事物性状或身心感受之强度级的情态范畴。

专职强程度副词按程度差别细分为五种:过量级,最高级,极高级,次高级,比较级。

如更、还、更加、越发、愈益等。

范畴成员具有家族相似性,因此,比较级强程度范畴内的副词“更”、“更加”和“越发”在语法结构和语义方面具有很多的相似性,同时又具有差异性。

二、比较级程度副词语法构式及语义机制早在上世纪80年代,陆俭明先生曾通过例证,揭示了“更加”和“越发”在用法上的突出特点,这样就为比较级程度副词的研究奠定了基础。

但总体来说,之后的学者在这方面的研究并不充分。

本篇通过对“更”、“更加”、“越发”的对比研究,得到以下几种语法构式(分别用S1、S2、S3等表示)。

S1:X比Y+A+P。

其中X、Y代表两个比较项,A代表比较级程度副词,P代表谓词性成分:公平比平等的含义更多。

/他的经历比我的更加丰富。

凸显某一情状,需要有参照点。

以介词“比”后的宾语为对比参照点,谓词性成分为形容词,表述实体的性质,其中多数具有相关的性质级差。

Proceedings of the 20th North American Conference on Chinese Linguistics (NACCL-20). 2008. Volume 1. Edited by Marjorie K.M. Chan and Hana Kang. Columbus, Ohio: The Ohio State University. Pages 473-488.

現代漢語程度副詞「格外」的歷時演變過程及其認知解釋 黃育正 新竹教育大學

本文分為兩個部份。 首先,本文藉由歷時語料的呈現,觀察現代漢語程度副詞「格外」由詞組發展成詞的歷時演變過程。前期「格外」為詞組,在句中為處所詞作狀語用;後期「格外」由詞組發展成主要當狀語用的副詞,形容程度量非比尋常地大。上述語法功能與詞彙內部結構的發展過程與語法化(grammaticalization)與詞彙化(lexicalization)理論相關。

第二部份,本文將「格外」的發展過程,與Lakoff & Johnson (1980)所提出的概念隱喻理論(Conceptual Metaphor Theory)相印證。最後,藉由跨語言材料的印證,本文提出“ABNORMAL > intensifier”,認為該路徑是世界語言表程度語義的詞彙的共同發展路徑之一。

1. 前言 就漢語詞彙的歷時發展而言,現代漢語的程度副詞大多來源於古漢語中形容詞、動詞或名詞的虛化(張亞軍2002:178)。然而,上述的論述是一個整體性的概念,而在現代漢語程度副詞中,有一組特別的詞彙,並不是源自於古漢語中的形容詞、動詞或名詞,而是以方位詞1「外」作為構詞成份所形成的,這組詞的內部成員較少,僅有:「格外」、「分外」。2由於來源特別,它的成詞模式也與其他程度副詞不

太相同,因此,本文即以「格外」為研究對象,探討幾個問題:一、在歷時發展過程中,「格外」所涉及的句法、詞法上的諸多語言現象;二、論述這些語言現象背後的心理認知過程;三、藉此與其他程度副詞對比,提出它與其他現代漢語程度副詞的不同之處。

1 有部份學者認為漢語的方位詞「上」、「裡」、「外」等,屬於名詞的一種,如劉月華等(2001);

但也有人認為方位詞屬於後置詞的一種,與前置詞(在現代漢語中一般稱為介詞)相對,如徐丹(2005)。本文無意於詞類之爭,在此僅以方位詞稱之。 2 劉月華等(2001)列出現代漢語常見的程度副詞共33個,其中由方位詞所構成的詞彙,

僅有「格外」、「分外」兩詞。 黃:現代漢語程度副詞「格外」 474本文歷時、共時語料主要取自中央研究院所建立的漢籍電子文獻及平衡語料庫,另外還參考北京大學漢語語言學研究中心所設立之古代、現代漢語語料庫。除上述之外,也參考各式相關字辭典。所有書目或網路資料詳見文末參考文獻。 本文第一部份為前言,簡單介紹本文的研究背景、主旨與材料;第二部份為文獻回顧,首先論述與本文相關之詞彙學理論,再論述語法化與詞彙化理論,還有與本文相關的認知語言學理論;第三部份為「格外」的歷時語料分析;第四部份探討「格外」在歷時發展過程中,其語義演變背後的心理認知機制;最後,第五部份作一總結。

2. 文獻回顧 對於「格外」在歷時發展中所涉及到的各種語言現象,將在本節一一作介紹。

2.1 詞彙雙音化 綜觀漢語詞彙發展史,是一個複音詞不斷增多的過程,這形成現代漢語中複音詞佔多數的現象(葛本儀2003:188)。根據周薦(2004:365-367)對《現代漢語詞典》(1996年第三版)所收錄詞條的考察,單字詞佔全部詞彙的15%,雙音詞則佔68%,其餘三字以上組合共佔17%,彰顯了現代漢語詞彙系統中,雙音詞佔多數的語言事實。上述數據以圖示如下:

圖一 《現代漢語詞典》詞彙字數對照圖3 然而,雙音詞佔大多數只是現代漢語的整體詞彙現象,並沒有考慮詞頻或詞類因素的影響。以詞頻來說,劉丹青(1996)、吳為善(2003)以統計數據,說明單音詞的使用頻率高於雙音節詞;再以詞類來說,劉丹青(1996)、吳為善(2003)也以數據印證現代漢語詞彙「動單名雙」的分佈態勢,因此名詞作為詞彙量最大的詞類,決定了現代漢語以雙音詞為主的整體面貌。

3 數據引自周薦(2004:365-367)。

單字詞 15%雙字組 68%三字組 8%四字組 8%五字以上組 1%黃:現代漢語程度副詞「格外」

475從上述可以推想,不同詞類系統對於內部詞彙的單雙音形式,可能有不同的潛在傾向及要求。本文立基於此,統計三本現代漢語相關辭書中所列出之常用副詞,在計算其單、雙音詞數量之後,整理數據如下表所示:

表一 現代漢語副詞系統的單、雙音詞數目對照表 副詞 書目 單音 雙音

86 191 《現代漢語八百詞》 31% 69%

192 433 《現代漢語虛詞詞典》30% 70%

49 99 《實用現代漢語語法》33% 67%

由表一可知,現代漢語的副詞系統中以雙音詞佔大多數。這對於「格」、「外」為何可以複合為一個雙音副詞,也有一定的說明作用。

2.2 語法化與詞彙化理論 「語法化」(grammaticalizaiton)一般性的定義是,一個詞彙或結構在歷時發展過程中,獲得語法功能的過程,且語法化通常是一種不可逆的單向漸進過程(Hopper & Traugott 1993, Heine et al. 1991)。 近年來,「語法化」在漢語語法學界蓬勃發展,有許多質量俱佳的研究成果問世。4沈家煊(1998:41)認為「語法化」是一種「實詞虛化為語法標記的過程」。

楊榮祥(2001)則進一步提出副詞語法化的條件有三:

一、基本條件:語義基礎。一個副詞不論詞義多麼虛,總能找到其原本實詞語義的聯繫。換句話說,能成為程度副詞,必然帶有某種關鍵的語義特徵。本文認為,

4 事實上,漢語語言學界很早之前便注意到「實詞虛化」的現象。由於漢語有著三千年以

上不曾間斷的文獻傳承,讓語言學家可以便利地以大量不同時代的文本,觀察單一詞彙或結構在歷時過程中的用法演變,豐富的文字資料使得「語法化」理論在漢語中相當容易實踐與應用。 黃:現代漢語程度副詞「格外」 476這個關鍵的語義特徵,就是說話者帶來的個人主觀評價。 二、決定性條件:句法位置。一個語言單位若經常處於謂語之前(多充當狀語),就極有可能發展成為一個副詞。「格外」原本屬於體詞性狀語,表達後接謂語的處所關係,在句中的位置本就經常位於謂語之前,因此它在一開始便已取得句法位置的決定性條件。

三、外部條件:語用因素。包括語法化成份與各成份的關係、與上下文的關係及句子本身所表示的各種意義,如隱含、聯義、比喻等。

以上動詞語法化為副詞的三個條件中,語義基礎與句法位置兩條件為必要條件,而外部條件則為加強條件,不必然具備(楊榮祥2001)。因此,本文將以前二條件為基礎,進行語法化的相關論述。 關於「詞彙化」(lexicalization),董秀芳(2002:35)認為是一種「由非詞單位逐漸凝固或變得緊湊而形成單詞的過程」。與沈家煊(1998)所稱之「語法化」不同的是,「詞彙化」專注的是詞組、句法結構、跨層結構等非詞單位逐漸凝結成新詞,豐富詞彙系統的過程;「語法化」則專指實詞的虛化(或虛詞發展成更虛的詞),伴隨著語法功能的改變或語法範疇、語法成份的產生。5

一般而言,由於語法化過程伴隨著語法標記的產生,因此較容易觀察。相反地,一個詞彙是否已經發生詞彙化,則較難界定。董秀芳(2002:123-147)認為詞組與詞的界線不明的原因,在於漢語的詞組與詞並非處於涇渭分明的兩個範疇,其間必然有一些非典型、特殊的成員,構成一個連續統。他更提到動詞性並列式雙音詞的四項歷時發展階段,分別為:

一、存在一個相應的同義單音形式,但組成成分不能換序。 二、不再有同義的單音對應形式。 三、意義上發生了由具體到抽象或由泛指到專指的引申。

5 Bybee et al. (1994) 曾討論英語be going to→gonna的語法化現象。這讓我們注意到,語法

化過程中往往伴隨著詞彙化,兩者差別在於,語法化關注的是一個句法單位發展成語法功能詞(functional word)的過程,而詞彙化則關注一組非詞結構逐漸凝結成詞的過程,兩者並不衝突。 黃:現代漢語程度副詞「格外」 477四、句法功能發生轉化。即從一種詞類範疇變為了另外一類詞類範疇,發生了轉類(conversion)現象。

董秀芳認為上述四個歷時發展階段,同樣可以視為共時存在的動詞性並列式雙音詞的四個詞化等級標準,詞化程度由一至四依序提高。然而,由於第一、二階段對於非動詞並列式結構的雙音詞(如本文所探討的「格外」)的判別並不具效力(李慧2005),因此本文僅將董秀芳(2002)提出的第三、四個詞化等級等級(階段三、四)作為判別「格外」是否已發生詞彙化的等級標準。6

2.3 隱喻與認知 Lakoff & Johnson(1980:5)認為隱喻(metaphor)的本質是:用一種事物理解和體驗另一種事物。他們認為隱喻可分析為三類,分別論述如下:

一、結構隱喻(structural metaphor): 指通過一個概念來建構另外一個概念,這兩個概念的認知域不同,但各自的構成成份存在規律的對應關係。例如 TIME IS MONEY。 一般而言,人們往往依賴較具體的概念去理解較抽象的概念。換句話說,人們通常藉由對有形的具體概念的把握(即source domain),透過映射(mapping),去理解無形的抽象概念(即target domain)。

二、空間方位隱喻(orientational metaphors): 指參照空間方位而構件的一系列隱喻概念。與結構隱喻不同的是,方位隱喻並非用一個概念對應另外一個,而是在同一個概念系統內部,參照方位關係(如上下、內外、前後、……等)組織起來的。 人類的空間方位感知能力是與生俱來的本能,空間經驗也是個體成長過程中較早獲得的基本經驗,因此理所當然地,人們往往借助這類基本經驗去理解情緒、感覺等較抽象的狀況,如HAPPY IS UP; SAD IS DOWN。

6 由於董秀芳(2002)提出的前二項標準,是針對動詞並列式雙音詞而言的,而「格外」

的詞彙結構為[名詞+方位詞],而非動詞並列式結構,因此董秀芳(2002)所提出的前兩項標準,並不適用於對「格外」的討論。另外,後二項標準則不限於動詞並列式雙音詞,因此適用於本文對「格外」的討論。