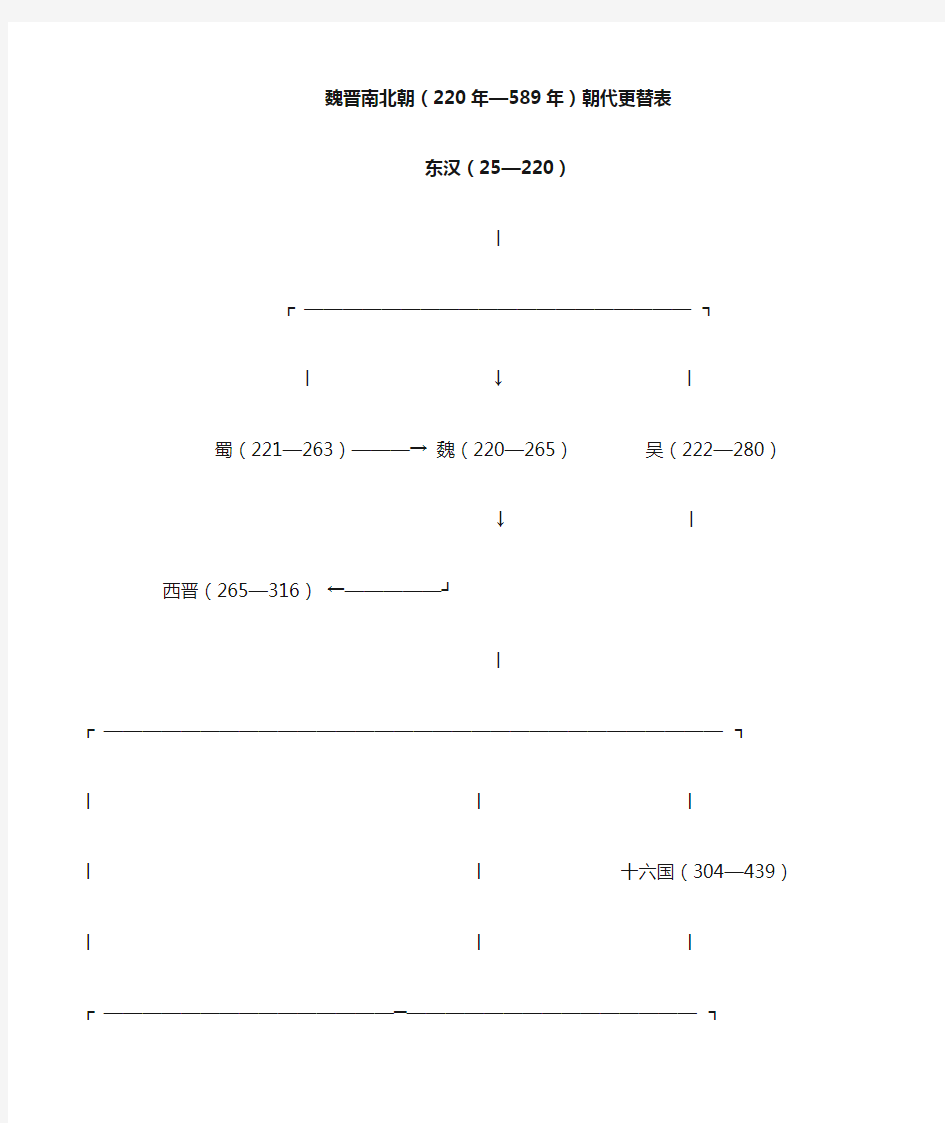

魏晋南北朝(220年—589年)朝代更替表

东汉(25—220)

│

┌————————————————————┐

│↓│

蜀(221—263)———→魏(220—265)吴(222—280)

↓│

西晋(265—316)←—————┘

│

┌————————————————————————————————┐

│││

││十六国(304—439)

│││

┌———————————————─———————————————┐││↓││

│┌——————【成汉】(氐)【汉(前赵)】(匈奴)代(鲜卑)│

││(304—347)(304—329)(338—376)│

││↓││

││后赵实现了北方地区的部分统一←—【后赵】(羯)→冉魏(汉)→【前燕】(鲜卑)│【前凉】(汉)││与前燕、前凉并存(319—351)(350—352)(337—370)│(320—376)

││↓↓↓

││———————

│↓↓

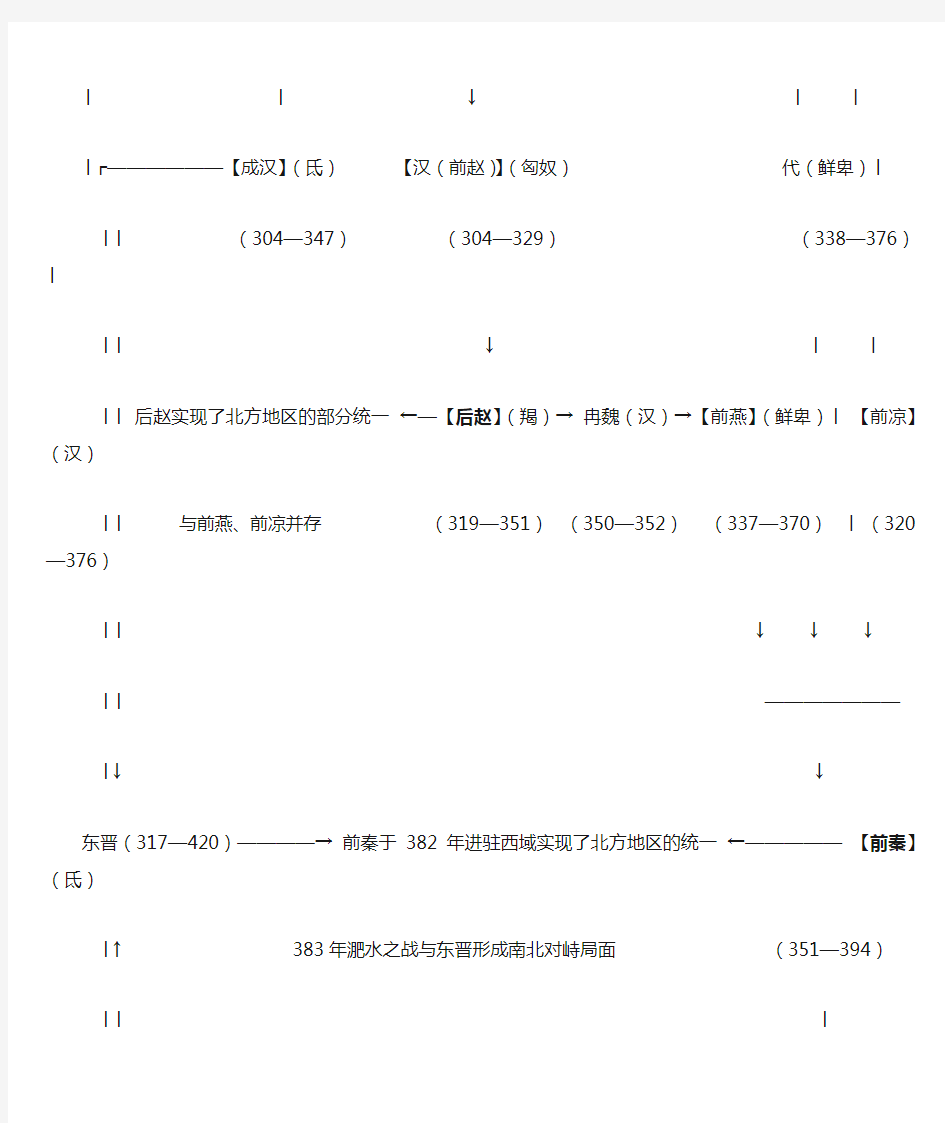

东晋(317—420)————→前秦于382年进驻西域实现了北方地区的统一←—————【前秦】(氐)│↑383年淝水之战与东晋形成南北对峙局面(351—394)

│││

││┌—————————————————————————————————┤

││││││

│└—西蜀(汉)【西凉】(汉)【后凉】(氐)西燕(鲜卑)

│(405—413)(400—421)(386—403)(384—394)

││││

││┌—————————————┐│

│↓││↓↓

│【北凉】(匈奴)【南凉】(鲜卑)【后秦】(羌)→东晋【后燕】(鲜卑)

│(401—439)(397—414)(384—417)↑(384—409)

││││││

│││││┌—————┐

││↓│││↓

↓│【西秦】(鲜卑)【夏】(匈奴)【南燕】(鲜卑)【北燕】(鲜卑)├————┐│(385—431)(407—431)(389—410)(409—436)

││↓↓↓↓

││┌———————————————————————————————

↓││↓

宋(420—479)南(420—589)北(439—581)北魏(386—534)—→北魏于439年重新统一北方地区││││

│││┌————————————┐

↓││││

齐(479—502)朝朝西魏(534—557)东魏(534—550)

↓││↓↓

梁(502—557)│└——北周(557—581)←—————北齐(550—557)

↓││

陈(557—589)→┴——————————┐│

↓↓

隋(581—618)

注:

①“↓、↑、←、→”表示该政权被谁所灭,“│”表示该政权由前一政权分裂而来。

②“【】”是《十六国春秋》中提到的十六个少数民族政权,十六国时期政权并不仅此十六个。

③“()”括号内表示政权的建立民族及其存在时间。

三国两晋南北朝时期朝代与帝王的更替

三国:三国始于22O年魏国代汉,终于265年晋国代魏。但史家往往以l9O年董卓挟汉献帝离开洛阳为三国上限,以28O年晋灭吴为三国下限。

魏:公元220--265年,共46年,曹姓,历五帝,建都:许昌。

l、文帝丕黄初 7年。

2、明帝睿太和 13年。

3、齐王芳正始 14年。

4、高贵乡公髦正元 7年。

5、常道乡公奂景元 6年。

曹*:建安十八年,曹*封为魏公,建魏国,虽已是皇帝,但名义上还为汉臣。

后子曹丕追尊魏武帝。

蜀:公元22l--243,共43年,刘姓,历二帝,建都:成都。

l、昭烈帝备章武 3年。

2、后主禅建兴 4l年。

吴:公元222--28O 共59年,孙姓,历四帝,建都:建业。

l、大帝权黄武 31年。

2、会稽王亮建兴 7年。

3、景帝休永安 7年。

4、乌程候皓元兴 l7年。

晋:

西晋:265--316 共5l年,历四帝,先都洛阳,后迁长安。

1、武帝司马炎泰始 25年。

2、惠帝司马衷永熙 17年

3、怀帝司马炽永加 5年。

4、憨帝司马业建兴 4年。

东晋:317--4O2 共1O4年。历十一帝,建都:金陵

l、元帝司马睿建武 6年。

2、明帝司马绍太宁 3年。

3、成帝司马衍咸和 17年。

4、康帝司马岳建元 2年。

5、穆帝司马聃永和 l7年。

6、哀帝司马丕隆和 4年。

7、废帝司马奕太和 6年。

8、简文帝司马昱咸安 2年。

9、孝武帝司马曜宁康 24年。

l0、安帝司马德宗隆安 22年。

ll、恭帝司马德文元熙 2年。

十六国:304--439 十六国建立可分前后二期:前期的政权有:蜀(成汉)、汉和前赵、

后赵、前燕、前秦、前凉。还有鲜卑拓跋部的‘代’和冉闵的‘魏’不在十六国

内。后期的政权有:后秦、后燕、南燕、北燕、后凉、南凉、西凉、北凉、西秦、

夏。此外还有‘西燕’不在十六国内。

蜀: 303--347 共七个皇帝建都:成都。

l、李特 2年 2、李流 l年。3、李雄 30年 4、李班 l年 5、李期 3年

6、李寿 5年

7、李势 5年。

前赵:304--329 匈奴建都:平阳(山西临汾)历五帝

l、刘渊 6年 2、刘和 l年 3、刘聪 8年 4、刘l 杰 l年 5、刘曜 l3年

后赵:319--352 历7帝,羯族人,建都:襄国(河北邢台)。

l、石勒 l5年 2、石弘 l年 3、石虎 l5年 4、石世 l年 5、石遵 l年

6、石祗?年

7、冉闵 3年。

前燕:357--37O 历三帝,鲜卑族,建都:邺(河北临漳)。

l、慕容皝 15年 2、慕容儁 1l年 3、慕容暐 1l年。

前秦:351--394 历六帝,氐族,建都:长安

l、符健 4年 2、符生 3年 3、符坚 27年 4、符丕 2年 5、苻登 9年

6、符荣 l年

前凉:313--376 汉族,历7帝,建都:姑臧。

l、张茂 5年 2、张骏 22年 3、张重华 9年 4、张耀灵 l年 5、张祚 3年

6、张玄靓 9年

7、张天钖 l2年。

后秦:384--4l7 羌族,历3帝,建都:长安。

l、姚苌 8年 2、姚真 22年 3、姚弘 2年。

后燕:384--409 鲜卑族,历5帝,建都:中山。

l、慕容垂 l3年 2、慕容宝 3年 3、慕容盛 3年 4、慕容熙 7年 5、高云 3年。南燕:398--4lO 鲜卑族,历二帝,建都:广固(山东益都)。

1、慕容德 7年

2、慕容超 6年。

北燕:409--436 汉族,历二帝,建都:昌黎。

l、冯跋 22年 2、冯弘 6年。

后凉:386--4O3 氐族,历四帝,建都:姑臧。

1、吕光 13年

2、吕绍 l年

3、吕篡 1年

4、吕隆 1年。

南凉:397--4l4 鲜卑族,历三帝,建都:乐都。

l、秃发乌狐 3年 2、秃发利鹿狐 3年 3、秃废傉檀 13年。

西凉:4O0--42O 汉族,历二帝,建都:敦煌。

l、李暠 17年 2、李歆 4年。

北凉:397--439 匈奴,历三帝,建都:张掖。

1、段业 4年

2、沮渠蒙逊 33年

3、沮渠牧犍 7年。

西秦:385--43l 鲜卑族,历四帝,建都:金城(皋兰)。

1、乞伏国仁 3年

2、乞伏乾归 24年

3、乞伏炽磐 l6年

4、乞伏暮末 4年。夏:4O7--43l 匈奴,历三帝,建都:统葛(陕西横山)。

l、赫连勃勃 19年 2、赫连昌 4年 3、赫连定 4年。

南北朝:

南朝为宋、齐、梁、陈四个朝代。建都:建康(南京)

宋 42O--479年。共6O年八个皇帝。

一、武帝刘裕永初 3年。

二、少帝刘义符景平 2年。

三、文帝刘义隆元加 30年。

四、孝武帝刘骏孝建 11年。

五、废帝刘予业永元 l年。

六、明帝刘彧秦始 8年。

七、后废帝刘昱元徴 5年。

八、顺帝刘准升明 3年。

齐:479--5Ol,共23年,七个皇帝。

一、高帝肖道成建元 4年。

二、武帝肖赜永明 ll年。

三、废帝肖昭业隆昌 l年。

四、废帝肖昭文延兴 l年。

五、明帝肖鸾建武 5年。

六、东昏侯宝卷永元 13年。

七、和帝肖宝融中兴 l年。

梁:502--557,共56年,四个皇帝。

一、武帝肖衍天监 48年。

二、简文帝肖纲大宝 2年。

三、元帝肖绎承圣 4年。

四、敬帝肖方智绍泰 3年。

陈:557--589,共33年,五个皇帝。

一、武帝陈霸先永定 3年。

二、文帝陈倩天加 7年。

三、废帝陈伯宗光大 2年。

四、宣帝陈顼太建 l4年。

五、后主陈叔宝至德 7年。

北朝为北魏、东魏、西魏、北齐、北周五个王朝。

北魏:386--534,共l49年,ll个皇帝。鲜卑拓跋氏,建都:盛乐(今内蒙和林格尔。)l、道武帝珪 23年 2、明元帝嗣 15年 3、太武帝寿 28年 4、文成帝睿 14年

5、献文帝弘 6年

6、孝文帝宏 29年

7、宣武帝恪 l6年

8、孝明帝诩 12年

9、孝庄帝子攸 3年 1O、节闵帝恭 1年 l1、安定王朝 l年。

东魏:534--550,共l7年,只有一个皇帝:孝静帝善见,建都:邺。

西魏:535--557,共23年,四个皇帝,建都:长安。

l、孝武帝修 2年 2、文帝宝炬 17年 3、废帝钦 2年 4、恭帝廓 3年。

北齐:55O--577,共28年,五i个皇帝。高姓,建邱。

1、文宣帝洋 lO年

2、孝昭帝演 l年

3、武成帝湛 4年

4、后主纬 11年

5、幼主恒 1年。

北周:557--58l,共25年,五个皇帝,宇文氏,建都:长安

1、孝愍帝觉 l年

2、明帝毓 4年

3、武帝邕 l8年

4、宣帝赟 l年

5、静帝阐 2年。

最新整理高三历史教案三国、两晋、南北朝政权的更 替教案 第三章封建国家的分裂和民族融合 第一节三国、两晋、南北朝政权的更替 教案 教学目标 一、基础知识目标 曹操基本统一北方;孙刘联合抗曹与赤壁之战;三国鼎立局面的正式形成。司马炎代魏建立晋朝;西晋灭吴;西晋的统治;“永嘉之乱”;西晋的结束。司马睿建立东晋;东晋的偏安;东晋后期的腐朽统治与东晋的灭亡。南朝四个朝代的名称;刘宋前期的统治局面;陈朝末年的腐朽统治。十六国北朝;北魏统一北方;北周武帝改革,统一黄河流域。 二、能力培养目标 1.三国时期,封建国家处于分裂状态,但与东汉后期的情况相比较,区域性统一具有一定的积极作用。通过比较,培养学生的历史分析能力,把握历史发展的总趋势和三国时期的时代特征。 2.赤壁之战是一次以少胜多的著名战例,它促成了三国鼎立格局的形成。在教师指导下,分析曹操在官渡之战中获得胜利,在赤壁之战中却遭到失败的历史环境及其主观、客观原因,培养学生分析问题的能力。 3.曹操曾是一个有争议的历史人物。学生应在教师指导下,运用马克思主义的基

本观点和基本方法,分析与综合有关史实和历史材料,区分历史上的曹操与文艺作品中的“曹操”,从而全面、准确地叙述评议他一生的重大活动,培养学生历史学科的分析、综合、评价能力,并且让学生逐步学会掌握“要把问题提到一定的历史范围之内”,“对具体情况的具体分析”等历史研究的一些最基本的原则。 4.西晋的历史虽很短暂,特别是统一的时间不长,但是具体情况十分复杂。教师须引导学生既要力求全面,找到历史事物发展变化的诸多方面的因素,又要突出重点,抓住问题关键,从而培养和提高分析和解决历史问题的能力。 5.指导学生对照三国鼎立形势图,结合相应的史实,加深对历史发展基本脉络的理解。以此提高学生掌握一定的历史地理知识的能力,并逐步养成“左图右史”的习惯。南北朝时期,南北对峙,而且南朝、北朝的政权更迭都比较频繁,因此各朝疆土范围也多有变化,指导学生阅读地图,培养学生的读图、识图能力。 三、思想教育目标 1.三国鼎立,结束了东汉王朝黑暗腐朽的统治,结束了东汉末年一些军事集团割据混战的局面,形成了区域性的局部统一。西晋使我国从分裂鼎峙的状态复归于统一,这既符合人民的愿望,也适应了社会经济、民族文化发展的需要。 2.三国时期,在长期剧烈的战争中,在极其复杂的政治斗争中,涌现出许多优秀的军事统帅和杰出的政治家,曹操、诸葛亮、孙权等都是这一时期著名的军事家、政治家,他们的政治谋略、军事指挥艺术,直到今天,还有许多值得我们借鉴。 3.东晋、十六国、南北朝,都是中国历史上的分裂对峙时期,但是统一是历史的趋势,也是各族人民的共同愿望。通过与东晋十六国的混乱状况相比较,了解南北朝分裂对峙之时,一些促使国家统一的因素也在发展并逐渐成熟起来,从而清楚地认识:统一是历史发展的必然。 教学要点

魏晋南北朝是我国历史上一个社会大动荡的时期,战乱频繁、社会经济萧条、文化惨遭破坏、人民生活流离失所。魏晋南北朝服装与儒学禁锢下的秦汉袍服不同,变得越来越宽松,“褒衣博带”成为是魏晋时期的普遍服装形式,其中尤以文人雅士居多。众所周知的竹林七贤,不仅喜欢穿着此装,还以蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。表现在装束上,则是袒胸露臂,披发跣足,以示不拘礼法。这种风格是由于当时政治动荡、经济衰退,文人欲实现政治理想又怯于宦海沉浮,为寻求自我超脱和精神释放,故采取宽衣大袖、袒胸露臂的着装形式,因此形成了“褒衣博带”的服装样式。 一、男子服饰 魏晋男子服装以长衫为尚。衫与袍的区别在于袍有袪,而衫为宽大敞袖。衫有单、夹二式,质料有纱、绢、布等,颜色多喜用白,喜庆婚礼亦服白,白衫不仅用作常服,也可权当礼服。由于不受衣祛限制,魏晋服装日趋宽博。上至王公名士,下及黎民百姓,均以宽衣大袖为尚,只是耕于田间或从事重体力劳动者仍为短衣长裤,下缠裹腿。褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格,其中尤以文人雅士最为喜好。除大袖衫以外,男子也着袍、襦、裤、裙等。 巾 分为幅巾、纶巾:原为幅巾中一种,传说为“诸葛巾”。《三才图会·衣服一》记:“诸葛巾,一名纶巾。诸葛武侯(亮)尝服纶巾,执羽扇,指挥军事。”苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中也曾提到“羽扇纶巾”之服。 冠 是集巾、冠之长而形成的一种首服。它的制作方法是在冠上用经纬稀疏而轻薄的黑色丝纱,上面涂漆水,使之高高立起,里面的冠顶隐约可见。东晋画家顾恺之《洛神赋图》中人物多着漆纱笼冠。 二、女子服饰 魏晋妇女服饰多承汉制,一般妇女日常所服,主要为衫、袄、襦、裙、深衣等。 多用对襟,领袖施彩绘,腰间着一围裳或抱腰,外束丝带。妇女的服饰风格有窄衣和宽博之别,细裥多褶裙风尚。衫裙是魏晋女子的常服,上衣的衫紧身合体,袖子宽肥;下边的裙子多折裥,裙长拖地,宽松舒展。 深衣:男子已不穿的深衣仍在妇女间流行,并有所发展,主要变化在下摆。通常将下摆裁制成数个三角形,上宽下尖,层层相叠,因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带,名为“襳”走起路来,随风飘起,如燕子轻舞,煞是迷人,故有“华带飞髾”的美妙形容。《汉书?司马相如传》上记有“蜚垂臂”。东晋大画家顾恺之《列女图》中更是留下了可贵的视觉形象(如图)。南北朝时,有些将曳地飘带去掉,而加长尖角燕尾,使服式又为之一变。 履 用木料制成的鞋子,南朝时期非常流行,上至天子下至文人、士庶。据《宋书·谢灵运传》载“登蹑常着木履,上山则去前齿,下山去其后齿”。前后齿灵活拆取,具有多功能的作用首饰 发展到此时,突出表现为竞尚富丽。其质料之华贵,名目之繁多,是前所未有的,显然与宫中姬妾成群,汉末出现的妓女这时以“营妓”形式出现等奢侈风气有关。服饰也从点缀修饰的功用,进而形成以色相迎。故而,首饰之光灿夺目,强调其与众不同,成为嫔妃营妓的热衷之处。 影响魏晋南北朝服饰的因素: ?一、哲学? ??哲学对服装的影响主要表现在“竹林七贤”得着装上。“竹林七贤”的衣着多为汉代之衫,衣袖宽敞,裸露手臂,大袖自然下垂,有飘逸感。是他们不拘形迹、不拘礼俗

三国两晋南北朝时期 第一部分选择题 1.“汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无光的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;在一连串政治斗争的激化下,战事连绵不断,胡人入侵,社会秩序彻底瓦解。”这段“长期动乱时代”指的是( B) A.春秋战国时期 B.三国两晋南北朝时期 C.五代十国时期 D.辽宋夏金元时期2.下列对三国两晋南北朝时期的阶段特征归纳正确的一项是( C) A.统一多民族国家的确立 B.繁荣与开放的社会 C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的巩固与发展 3.下列政权中,以洛阳为都城的是( C) ①西汉②东汉③西晋④东晋⑤北魏 A.①③⑤B.①③④ C.②③⑤ D.③④⑤ 4.两晋南朝时期,江南地区的水稻由原来的直播变成育秧移栽,普遍实行麦稻兼作,还发展了种桑养蚕、培植果树、种植药材等。这表明( C) A.南方赋轻役稀,社会相对安定 B.南方农业发达,经济重心南移 C.江南开发加速,农业多种经营 D.南方商业活跃,城市经济繁荣 5.《晋书》记载:“关中(主要是今陕西一带)之人,百余万口,率其户口,戎狄居半。”“戎狄”最可能是( A) ①鲜卑族②氐族③女真族④蒙古族 A.①② B.②③ C.③④ D.①④ 6.贾思勰在《齐民要术》中说:“舍本逐末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。”这说明他著此书的目的是( D) A.反驳“贤者”的错误理论 B.强调发展手工业 C.鼓励商人的经营活动 D.重视发展农业生产 7.中国的书法艺术源远流长,美不胜收,书法名家也是不胜枚举。曹魏时期独创楷书书法,其楷书被后人称为绝世之作的书法家是( A) A.锺繇 B.王羲之 C.颜真卿 D.张旭8.唐代诗人杜甫的《江南春》中写道:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,这反映出( A) A.佛教文化的影响 B.古代经济重心南移C.北方人口的南迁 D.南朝建筑技术高超9.第一手史料是指接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料。以下用于研究三国历史的第一手史料是( D) A.历史剧《三国》 B.罗贯中《三国演义》 C.司马光《资治通鉴》 D.诸葛亮《出师表》 10.“皇帝对胡汉联姻非常高兴,在御座上指派各皇弟与汉族官僚的女儿联姻;他还把自己的鲜卑姓氏改为‘元宏’。”材料反映的历史史实是( B ) A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.回族的形成 D.唐蕃“和同为一家” 第二部分非选择题 11.(5分)阅读下列材料,回答问题。 材料一楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。 材料二江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(稔:丰收),则数郡忘饥……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下(覆衣天下:这里指江南地区出产的丝绵布帛可以供天下人享用)。 (1)根据材料一,概括当时江南地区的经济发展状况。(1分) 人口稀少,耕作方式落后,经济不发达。(1分) (2)比较材料一、二,说明江南地区经济发生了怎样的变化。结合所学知识,分析其变化原因。(3分) 由荒凉、落后变为富庶。(1分)江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越;北方人口南迁,带来了劳动力和先进的生产技术和工具;兴修水利;改进生产技术;江南地区战争相对较少,社会秩序安定;劳动人民的辛勤劳动。(2分,答出任意两点即可) (3)以上探究对我国经济发展有何启示?(1分) 经济发展需要安定的社会环境;要积极引进人才;要积极引进新技术。(1分,答出任意一点,言之有理即可) 12.(5分)阅读下列材料,回答问题。 材料一拓跋鲜卑入主中原后,其民族意识开始觉醒,这一点充分体现在其民族优越感与自卑感的并存上。在这种意识的驱使下,魏孝文帝借助中央集权的强制力,相继实行了

魏晋南北朝(220年—589年)朝代更替表 东汉(25—220) │ ┌————————————————————┐ │↓│ 蜀(221—263)———→魏(220—265)吴(222—280) ↓│ 西晋(265—316)←—————┘ │ ┌————————————————————————————————┐ │││ ││十六国(304—439) │││ ┌———————————————─———————————————┐││↓││ │┌——————【成汉】(氐)【汉(前赵)】(匈奴)代(鲜卑)│ ││(304—347)(304—329)(338—376)│ ││↓││ ││后赵实现了北方地区的部分统一←—【后赵】(羯)→冉魏(汉)→【前燕】(鲜卑)│【前凉】(汉)││与前燕、前凉并存(319—351)(350—352)(337—370)│(320—376) ││↓↓↓ ││——————— │↓↓ 东晋(317—420)————→前秦于382年进驻西域实现了北方地区的统一←—————【前秦】(氐)│↑ 383年淝水之战与东晋形成南北对峙局面(351—394) │││ ││┌—————————————————————————————————┤ ││││││ │└—西蜀(汉)【西凉】(汉)【后凉】(氐)西燕(鲜卑) │(405—413)(400—421)(386—403)(384—394) ││││ ││┌—————————————┐│ │↓││↓↓ │【北凉】(匈奴)【南凉】(鲜卑)【后秦】(羌)→东晋【后燕】(鲜卑) │(401—439)(397—414)(384—417)↑(384—409) ││││││ │││││┌—————┐ ││↓│││↓ ↓│【西秦】(鲜卑)【夏】(匈奴)【南燕】(鲜卑)【北燕】(鲜卑)├————┐│(385—431)(407—431)(389—410)(409—436) ││↓↓↓↓ ││┌——————————————————————————————— ↓││↓ 宋(420—479)南(420—589)北(439—581)北魏(386—534)—→北魏于439年重新统一北方地区││││ │││┌————————————┐ ↓││││ 齐(479—502)朝朝西魏(534—557)东魏(534—550) ↓││↓↓ 梁(502—557)│└——北周(557—581)←—————北齐(550—557) ↓││ 陈(557—589)→┴——————————┐│ ↓↓ 隋(581—618) 注: ①“↓、↑、←、→”表示该政权被谁所灭,“│”表示该政权由前一政权分裂而来。 ②“【】”是《十六国春秋》中提到的十六个少数民族政权,十六国时期政权并不仅此十六个。 ③“()”括号内表示政权的建立民族及其存在时间。

成绩 题目: 魏晋南北朝美术及其特点 课程名称:中国美术史 院系: 班级: 姓名: 学号: 魏晋南北朝美术及其特点

魏晋南北朝时期是我国古代美术发展史上一个重要的发展和过渡的转折时期。这一时期美术自身的各个方面都有划时代的意义的进步。下面,我将以魏晋南北朝时期的绘画艺术为主,来分析该时期美术的特点。 魏晋南北朝为政治文化变动剧烈的时期,区别与一般意义上的改朝换代,这次变动是社会文化整体上结构性的变动。主要的变动包括∶统一政权打破,并开始出现胡人政策;儒学衰微,崇尚玄学与自然;宗教活动兴盛,佛教信仰普及;士族阶级的形成。特殊的时代背景造就了魏晋南北朝时期特殊的美术发展特点,这些特点主要有∶ 一、出现艺术的自觉。在魏晋之前,文艺注重实用性,为表达思想或概念的工具,而这时期开始强调情感的价值,文艺活动本身被视为目的。“图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可见”①------虽然为政教服务仍是其最基本的功能,但审美情趣已不仅仅局限于此。南北朝时期的山书画大家宗炳曾言“……万趣融其神思,余复何为哉?畅神而已,神之所畅,孰有先焉!”②他在这里不仅强调了“神思”,即情景交融的艺术想象活动,还进而把山水画给人带来的审美感受归结为“畅神”,反映出对艺术创作中的主题情感表现的高度重视。艺术的自觉并不局限于绘画,也可见于当时的文学、书法活动。以书法为例,魏晋南北朝时期审美与实用价值兼备的行书不断发展成熟,极难辨认、但能够很好表达书写者个性特征和思想感情的草书备受推崇。各种书法交相发展,追求精神自由的杰出书法家不断涌现,书法,由此走向自觉。 二、观者及画论文字的出现。这时候的的画家开始注重观者的心理活动,伴随这个现象的是书画收藏活动以及层出不穷的画论。南齐的谢赫提出了品画的艺术标准六法论∶“一、气韵生动是也;二、骨法用笔是也;三、应物象形是也; 四、随类赋彩是也;五、经营位置是也;六、传移摹写是也。”③而任性放达,不拘礼法,不拘形迹,简略玄澹的魏晋风度,又使美术理想的追求从“错彩镂金”转变为“初发芙蓉”。 三、士人在美术发展中起主导作用。书法与绘画成为士族文化生活的重要部分。士人参与并重视美术创造活动,不仅使美术从单纯的“匠”转变为具有更为 ①引自谢赫《古画品论》 ②引自宗炳《画山水序》 ③谢赫《古画品论?序》

2020-2021学年七年级上学期《第四单元三国两晋南北朝时期: 政权分立与民族交融》 一.选择题(共30小题) 1.运用表格归纳整理历史事件是历史学习常用的学习方法。阅读下表中的相关史实,你认为空缺处应该填写的是() 战役名称时间交战双方结果意义 ①200年曹操和袁绍曹操以少胜多获胜基本统一北方 赤壁之战208年曹操和孙刘联军孙刘联军以少胜多获胜② A.①官渡之战②全国趋向统一 B.①淝水之战②奠定三国鼎立局面的基础 C.①淝水之战②前秦统一北方 D.①官渡之战②奠定三国鼎立局面的基础 【分析】本题考查学生对官渡之战和赤壁之战的理解。官渡之战为曹操统一北方的基础和赤壁之战奠定了三国鼎立局面形成的基础。 【解答】公元200年,曹操打败袁绍,取得了官渡之战的胜利,奠定曹操统一北方的基础,之后曹操率军北渡黄河,统一了黄河中下游地区。208年曹操为乘胜消灭孙权和依附荆州势力的刘备,统一全国发动赤壁之战,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。都是以少胜多的战役。 故选:D。 【点评】本题主要考查学生对基础知识的识记能力,注意区分官渡之战和赤壁之战的知识点。 2.认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。通过研读右图,你能判断它反映了()

A.巨鹿之战B.官渡之战C.赤壁之战D.淝水之战 【分析】本题以认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法为切入点,主要考查官渡之战。 【解答】200年,袁绍和曹操之间展开了官渡之战,曹操偷袭乌巢,用计火烧袁军粮草,以少胜多,大败袁绍,官渡之战,奠定了曹操统一北方的基础,B选项符合题意。 故选:B。 【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记官渡之战的相关史实。 3.公元207年,曹操写道:“…烈士暮年,壮心不已”。诗中的“壮心”是指()A.打败袁绍B.统一全国C.镇压张角D.复兴汉室 【分析】本题考查了曹操的志向。200年,曹操在官渡之战中以少胜多,大败袁绍,为曹操统一北方奠定了基础。 【解答】“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”这两句诗表现了曹操热爱自然、蔑视天命、老当益壮、志在千里的积极进取精神,抒发了他变革现实、统一全国的豪情壮志。 故选:B。 【点评】本题考查的是学生对三国鼎立的有关诗句与知识的理解能力。 4.2017年10月30日至11月1日,国家大剧院十周年戏曲邀请展的舞台上,迎来大剧院首部原创京剧《赤壁》,再次以磅礴的气势重现赤壁之战的历史风云。在这一戏剧舞台中可以看到的场景是() A.袁绍大战曹操B.周瑜大败诸葛亮 C.火烧曹营D.曹丕称帝 【分析】本题考查赤壁之战。208年赤壁之战爆发,孙刘联军采用火攻大破曹军,曹操元气大伤,狼狈退回北方,从而为三国鼎立局面奠定基础。 【解答】208年,曹操率军南下,想要统一全国,与孙刘联军在赤壁展开大战,孙刘联军采用火攻大破曹军,曹操元气大伤,狼狈退回北方,从而为三国鼎立局面奠定基础。故从京剧《赤壁》看到的情景是火烧曹营。 故选:C。 【点评】本题考查了对赤壁之战的历史影响的理解和记忆,要根据赤壁之战的结果及历史影响作答。

【易错题】中考七年级历史上第四单元三国两晋南北朝时期一模试卷(附答案) 一、选择题 1.东晋成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定,出现了“荆扬晏安,户口殷实”的景象。这里为“抵御来自北方的军事威胁”而发生的著名战役是 A.官渡之战B.涿鹿之战C.巨鹿之战D.淝水之战 2.“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”。这首诗中的“烈士”“壮心”分别指的是 A.项羽灭掉刘邦 B.诸葛亮光复汉室 C.汉武帝巩固大一统 D.曹操统一全国 3.魏晋南北朝时期,北方少数民族不断内迁,由游牧转入农耕,积极学习汉族文化;中原汉族地区也出现了争用胡人家具、学习胡人乐器歌舞的现象。这种现象体现了当时哪一时代特征 A.民族政权并立B.民族交融加速C.经济重心南移D.国家统一安定4.以下是某部古文献的部分目录和内容,这部文献最有可能是 A.《齐民要术》B.《伤寒杂病论》C.《兰亭集序》D.《水经注》 5.形成正确的历史时空概念,掌握正确计算历史年代的方法是初中历史学习的目标之一,请判断下列历史事件发生在公元3世纪的是 A.禹于公元前2070年建立夏朝 B.苻坚于383年发动淝水之战 C.刘秀于公元25年建立东汉 D.西晋于280年灭掉吴统一全国。 6.石窟艺术综合了雕塑和绘画的特点,体现了三国两晋南北朝时期最高的艺术成就。石窟艺术是随着某宗教的传播而发展起来的。该宗教是

A.伊斯兰教 B.佛教 C.道教 D.基督教 7.时空观念是历史学科五大核心素养之一。与下图中A对应的朝代是() A.商朝B.北魏C.夏朝D.东周 8.圆周率的推算在当代可谓突飞猛进。早在一千多年前,第一个在世界上将圆周率的数值准确到小数点后第七位的数学家是() A.郦道元B.贾思勰 C.祖冲之D.李时珍 9.为三国鼎立局面的形成奠定基础的战役是 A.官渡之战B.赤壁之战C.长平之战D.巨鹿之战 10.佛教与中国有着不解之缘,两千多年来,佛教在中国发展的同时,渗入到中国社会各个阶层,是中国传统文化史上浓重的一笔。下列图片中体现佛教文化与中原文化交融的是 A.B. C.D. 11.对于北魏时期出现的“胡人汉服”现象,下列解释正确的是 ①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响 ②说明当时已出现民族融合的趋势 ③北魏孝文帝的改革起了很大的推动作用 ④北方少数民族有穿汉族服装的喜好 A.①② B.②③④

1、为什么说魏晋南北朝时期是瓷器时代的形成期?瓷器设计的特色是什么? 魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期。长期的封建割据和战争不断,使这一时期中国文化的发展受到特别的影响。其突出表现是玄学兴起、佛教输入、道教兴盛及波斯、希腊文化羼入。上述诸多新文化因素互相影响使这一时期儒学的发展及孔子的形象和历史地位等问题也趋于复杂化。此时期逐渐形成以儒学为核心的三教合流的趋势。长期的社会的动乱导致了经济的空前衰落,商业趋于停顿,自然经济几乎淹没了商品经济。除官府垄断手工纺织业外,私营手工业普遍低迷。除家庭手工纺织业外,一般手工业多为官府垄断。由于官营手工业与政权的存亡有密切联系,因而备受统治阶级的重视,在某些方面仍有一些发展,生产技术也有所提高,这对当时的艺术设计起了一定的促进作用,进而也使得这一时期艺术设计在曲折中有所发展。 瓷器设计特点:1、青瓷是我国最早出现的瓷器品种。工艺方面:制瓷原料含有一定量的铁的成分,含铁的坯釉经过还原焰烧成便会呈现青色。设计方面:造型、胎质、釉色等方面南北两地有较大区别。南方秀丽,北方浑朴;南方釉色青翠,北方青中泛黄。社会风尚方面:当时以玉为贵,青瓷色调泛青,质感如玉,深受喜爱。由于此时受玄学影响,瓷器造型大多高挑而雅致,富于审美性。2、黑瓷始创于汉代,到晋代更趋成熟。其中,以浙江德清黑瓷最负盛名。特点:黑瓷胎色呈砖红,或浅褐或紫色。釉色乌黑发亮,滋润如漆。着色剂主要是含铁量较高的氧化铁。3、北齐发明的白瓷,是使用低含铁量的胎釉烧制而成。经过烧制的白瓷,胎料较为细腻,釉薄而滋润,呈乳白色,釉厚处则泛青,此为北齐白瓷的特征。是陶瓷史上的一大创造,从此,瓷分青、白两大体系。4、此时期的陶器南北两地有所不同。南方的日用陶以缸为大宗,“釉陶大缸”名闻遐迩。南京发

南朝时期的士族阶层的家庭教育 摘要:南朝时期,政权更替较为频繁,官学兴废不定,家庭教育为了弥补官学的不足却兴盛起来,同时士族阶层为了使本家族能长期稳定的享有各种特权,也十分重视家庭教育,而这种情况使得这一时期的家庭教育格外兴盛。通过本课题的研究找到这一时期士族阶层家庭教育兴起的背景,以及在这一背景影响下的内容,分析这些对南朝时期子女及对当时社会的影响。 关键词:南朝家庭教育内容形式影响 前言:魏晋南北朝时期是中国古代家庭教育的一个重要阶段。这一时期士族阶层的家庭教育十分兴盛。门第观念、儒玄佛道的交融、社会动荡等因素是其发展的主要原因;家学、“家馆”、家训等是其主要的教育形式。魏晋南北朝的家族教育具有鲜明的特色。 魏晋南北朝是中国历史上长期分裂,战乱频繁的时代,但同时又是一个学术文化繁荣发展的时代。人口的大流动和民族关系的大变动带来了的物质文化和精神文化的大交流。玄学、佛学、道教、儒学以至法家、名家既相互争胜又相互吸收。此时,由于封建王朝的不断更迭,官学教育呈现出时兴时废之状,难以担当起传递和发展文化的使命。而与之相反的是,在门弟观念的强化、九品中正制的推行等特定的历史条件下,魏晋南北朝时期的家庭教育获得了长足发展,并臻于鼎盛。 家族教育是中国传统文化的重要组成部分。中国古代学校教育不够发达和普及,家族教育占有重要位置。魏晋南北朝时期的家族教育是学术界较为重视的问题。对其相关研究的成果较为丰富。如马镛《中国家庭教育史》、阎爱民《中国古代的家教》等,都有一定篇幅论及先秦两汉魏晋南北朝时期的情况。此外,还有一些论文对汉魏南北朝时期的家学和《颜氏家训》所反映的家庭教育等进行了专门讨论,比较重要的如刘守旗《颜氏家训与家庭教育科学化》(《辽宁师大学报》,1993、6)、王若《浅谈中国古代家训》(《辽宁师大学报》,1993、6)、

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族融合 第16课三国鼎立 三国鼎立的背景:东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,他们彼此长期混战,生产遭到严重破坏。 一、官渡之战 1、背景:东汉末年,北方军阀长期割据混战,社会生产生产遭到严重破坏。 2、概况: (1)时间:公元200年(2)作战双方:袁绍与曹操(3)结果:曹操以少胜多,大败袁军。(4)影响:为曹操统一北方奠定了基础。 3、曹操统一北方的原因: (1)政治上:挟天子以令诸侯,处于有利地位。(2)经济上:实行屯田,恢复农业生产 (3)军事上:官渡之战打败曹操 二、赤壁之战 1、背景:曹操基本上统一了北方,想要进一步统一全国。 2、概况: (1)时间:公元208年(2)作战双方:曹操与孙刘联军(3)结果:孙刘联军以少胜多,大败曹军。(4)影响:为三国鼎立局面形成奠定了基础。 3、曹操失败的原因: (1)曹军来自北方,不习水战,水土不服;(2)曹操骄傲轻敌;(3)孙刘联军正确的战术。 启示:做人不能骄傲自满,要善于听取别人的意见。 (1)曹操是我国古代杰出的政治家、军事家和诗人。 (2)他广罗人才,统一了北方,结束了北方分裂割据的局面,有利于北方经济的恢复和发展,也为西晋的统一奠定了基础。他的这些做法符合人民的愿望,顺应历史的潮流。 (3)但他有狡诈、多疑、滥杀无辜的残暴本性。如:杀华佗、孔融、杨修等,攻打陶謙时,杀男女数万口。 三、三国鼎立的形成 1、三国鼎立局面是怎样形成的? (1) 220 年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;(2) 221 年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;(3) 222 年,孙权称王,定城建业(南京),三国鼎立局面正式形成。 形成局部性统一,有利于社会安定,经济发展,为西晋大一统创造了条件。

晋南北朝时代特征 一、教学目标 1、基础知识目标: (1)了解晋南北朝时间起讫以及研究晋南北朝历史的基本史料; (2)士族地主与门阀制度; (3)玄学、佛教的发展与兴盛; (4)汉分治。 2、能力培养目标: (1)指导学生阅读史料,要求他们不仅要通过文字阅读来了解史实,而且要利用历史地图、课本插图等来加深理解,并且要求他们以制作图表、年表等式反映本节的基本容,从而理清历史发展脉络,明白时代特征。以培养学生的阅读能力和理解能力,学会历史学科的基本阅读法。 (2)要求他们运用具体问题具体分析的法,引导他们利用所学知识,发挥个人在思维面的特长,从而培养学生分析问题、述观点的能力,掌握史论结合、论从史出,把历史人物、历史事件置于特定的历史环境中进行科学分析与评价的法。 3、思想培养目标: (1)认识统一是我国历史发展的总趋势,但是,只有条件成熟,统一的局面才可能出现并得以巩固。 (2)中国是一个多民族的统一,我国境的各族人民共同开发祖国,他们在发展中相互学习,相互影响,共同进步。民族融合促进了中华文明的发展,也为大一统局面的出现提供了历史条件。

(3)晋南北朝时期,尽管长期战乱,社会动荡,但社会经济仍有发展。通过学习进一步明确:物质生产是人类的“第一个历史活动”,是社会生活的基础,是“一切历史的一种基本条件”(马克思、恩格斯:《德意志意识形态》)。 二、教学要点 (一)晋南北朝时间起讫为:公元189年董卓之乱开始到公元589年隋灭统一全国止。(二)研究晋南北朝历史的基本史料。 (三)晋南北朝时代特征。 1、开放的时代。 (1)部分中上层知识分子公开蔑视和反对儒家礼教; (2)玄学取代儒学成为主要的社会思潮; (3)人们之间的社会关系发生巨大的变化; (4)广大妇女群体显得异常活跃和开放; (5)外来文化,特别是佛教文化的广泛传播对中国社会影响很深远。 2、社会经济的新变化。 (1)商品经济向自然经济逆转; (2)南北两地区经济出现逆向差异; (3)阶级结构呈现多层次的复杂变化。 3、文化结构的改革。

魏晋南北朝服饰 魏晋 随着纺织也迅速发展,出现了大量新型品种,而此时也出现了一种能防火的“火浣布”,相当于今天的石棉布,这是纺织科技的一大成就。 一、魏晋时期,百官直至皇帝,都沿袭秦汉服制,以黄色为尊。 二、魏晋时期,男服以袍、衫为主,女服还保持深衣制。上层男子如贵族、文吏等,一般都穿大袖翩翩的衫子。其特点是交领,衣长袭地,微露脚,袖根收窄,袖口肥宽。贵族妇女也是如此,肥衣大袖,衣长曳地,交领或圆领,腰束带,有线条美。 三、平民服饰则以短、瘦、窄为特点。当时下层人民穿裤普遍。 南朝服饰 南朝服饰皆如魏晋之制。其中男子的主要服饰是衫,官服为袍。女式服装有衫、襦,为秦汉遗俗。 北朝服饰 褶皱为北朝主要服装。其次为裲裆,裲裆男女通用,以帛为质,前后两片,一当胸一当背,肩部相连,腰间系皮带。 孝文帝改革时期,服饰汉化,吸收了汉袍严整、规范、中和的特点,也吸收了汉服中的等级差异性,以此来加强统治。而女服主要吸取鲜卑族紧身上袄的优点,变宽袍曳地为衣裙合体。这反映女性审美观的变化与社会意识的宽松。 影响魏晋南北朝服饰的因素: 一、哲学 哲学对服装的影响主要表现在“竹林七贤”得着装上。“竹林七贤”的衣着多为汉代之衫,衣袖宽敞,裸露手臂,大袖自然下垂,有飘逸感。是他们不拘形迹、不拘礼俗的思想和性格的外在表现。他们在服装上的追求,是崇尚自然、任心任情、不受拘束的体现。 二、文学艺术 文学艺术与服饰是相互影响的。文学作品中对服饰的描写既源自生活又影响人们的生活,受造型艺术的影响,服装造型还注意表现服装的层次和装饰,特别是领和袖等部位的装饰,领型多样,开口趋深,便于表现衣领的层次性。 三、社会风尚 在魏晋时期,形式美得到追捧。这一时期,人们所崇尚的是近乎女性的美态,例如何晏“行步顾影”、“好服妇人之服”。人们在崇拜之余,纷纷效仿。且那一时期,以貌取人的现象普遍,因此形式美得到前所未有的重视。 图片: 魏晋服饰

《九章算术注》中所蕴涵地科学思想可谓极其深邃.逻辑思想、重验思想、极限思想、求理思想、创新思想、对立统一思想和言意思想等均是其科学思想地真实体现.刘徽集各家优秀思想方法,并加以创新而用于数学研究,使以《九章算术》为代表地中国传统数学发生了根本性地变化,并上升到了一个新地阶段,他是遥遥领先于中国传统数学领域地杰出代表,也堪称是世界数学泰斗. ①在数系理论方面 用数地同类与异类阐述了通分、约分、四则运算,以及繁分数化简等地运算法则;在开方术地注释中,他从开方不尽地意义出发,论述了无理方根地存在,并引进了新数,创造了用十进分数无限逼近无理根地方法. ②在筹式演算理论方面 先给率以比较明确地定义,又以遍乘、通约、齐同等三种基本运算为基础,建立了数与式运算地统一地理论基础,他还用“率”来定义中国古代数学中地“方程”,即现代数学中线性方程组地增广矩阵. ③在勾股理论方面 逐一论证了有关勾股定理与解勾股形地计算原理,建立了相似勾股形理论,发展了勾股测量术,通过对“勾中容横”与“股中容直”之类地典型图形地论析,形成了中国特色地相似理论. ④在面积与体积理论方面 用出入相补、以盈补虚地原理及“割圆术”地极限方法提出了刘徽原理,并解决了多种几何形、几何体地面积、体积计算问题.这些方面地理论价值至今仍闪烁着余辉. 九章算术注与西方数学 ①割圆术与圆周率 他在《九章算术?圆田术》注中,用割圆术证明了圆面积地精确公式,并给出了计算圆周率地科学方法.他首先从圆内接六边形开始割圆,每次边数倍增,算到边形地面积,得到π,又算到边形地面积,得到π,称为“徽率”. ②刘徽原理 在《九章算术?阳马术》注中,他在用无限分割地方法解决锥体体积时,提出了关于多面体体积计算地刘徽原理. ③“牟合方盖”说 在《九章算术?开立圆术》注中,他指出了球体积公式(为球直径)地不精确性,并引入了“牟合方盖”这一著名地几何模型.“牟合方盖”是指正方体地两个轴互相垂直地内切圆柱体地贯交部分. ④方程新术 在《九章算术?方程术》注中,他提出了解线性方程组地新方法,运用了比率算法地思想. ⑤重差术 在白撰《海岛算经》中,他提出了重差术,采用了重表、连索和累矩等测高测远方法.他还运用“类推衍化”地方法,使重差术由两次测望,发展为“三望”、“四望”.而印度在世纪,欧洲在~世纪才开始研究两次测望地问题. 公元~年 ·印度地“天竺乐”和西域地“龟兹乐”传入中国 公元年

第四单元三国两晋南北朝时期一、中国古代朝代更替表(箭头所指方向表示国家之间的更替灭亡)

二、 三国魏晋南北朝时期著名的战役 (一) 三国时期前后著名战役 (二)魏晋时期著名的战役 十六国简表

三、 三国魏晋南北朝时期重要的改革 (一)北魏孝文帝改革 四、 三国魏晋南北朝时期大事件年表 1、改革者: 北魏孝文帝 (在祖母冯太后的支持和指导下) 拓跋宏以身作则,改名为 元宏 北魏孝文帝简历 姓名:拓跋宏(元宏) 谥号: 孝文帝 在位:471年—499年 民族: 鲜卑族 职业:北魏皇帝 享年:32岁 主要成就: 北魏孝文帝改革 思考题:任何变法和改革都不是一帆风顺的,必然会影响某些人或某些集团的既得利益,因而矛盾是不可避免的。北魏孝文帝改革和秦国的商鞅变法都面临着这样的矛盾,面对这些矛盾孝文帝和商鞅分别采用了什么样的应对方式,你认为哪一种解决方式更好?孝文帝改革和商鞅变法都使国家变得强盛起来,这给你什么启示呢? 2、主要措施(内容): (1)借鉴汉族的政治制度和经济制度,实施一系列新制度,加强经济和行政管理。 (2)迁移都城。494年,孝文帝将都城从平城迁至洛阳。 (3)大力推行学习汉文化习俗的政策。改汉姓、穿汉服、说汉语、与汉族通婚。 3、重要意义: (1)缓和社会矛盾,巩固了北魏的统治。 (2)有利于北方经济的恢复和发展,推动了鲜卑等少数民族的社会进步。 (3)促进了各民族的交往、交流和交融。 改革背景: 439年,北魏统一北方黄河流域。 北魏统一北方后,各民族交往与交流增多,民族交融趋势增强。鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,社会矛盾激化,北魏政权面临危机。

这一时期老庄、佛道思想成为时尚,“魏晋风度”也表现在当时的服饰文化中。宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。男子穿衣坦胸露臂,力求轻松、自然、随意的感觉;女子服饰则长裙曳地,大袖翩翩,饰带层层叠叠,表现出优雅和飘逸的风格。同时,民族间战乱频仍,却也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会,各民族服饰相互融合。 戴梁冠、穿衫子的文吏(顾恺之《洛神赋图》局部)

汉代立国400年后,皇室衰微,中国内部分崩离析,出现了以魏为首的三国鼎立,两晋争权,周边的许多游牧民族也乘虚而入,先后在中原地区建立了十多个小王朝。这使得公元3世纪至6世纪的中国处于空前混乱的魏晋南北朝时期。战争和民族大迁徙使不同民族和不同地域的文化相互碰撞、交流,传统服饰的机能性在这一时期得到加强,在美学风格上则是追求“仙风道骨”的飘逸和脱俗。 穿杂裾垂髾服的妇女(传顾恺之《列女图》局部)

漆纱笼冠 漆纱笼冠是魏晋南北朝时期极具特色的主要冠式。当时的男子和女子都可以佩戴。因为它是使用黑漆细纱制成的,所以得名“漆纱笼冠”。冠的特点是平顶,两侧有耳垂下,下边用丝带系结。 伦敦大英博物馆东晋顾恺之《女史箴图》之一,男穿曲领大袖长襦,女倭堕髻垂臂,右衽衫,长裙拂地, 腰束细绅带。

漆纱笼冠图(根据传世帛画、壁画及出土陶俑复原绘制) 戴梁冠、穿衫子的文吏(顾恺之《洛神赋图》局部 大袖宽衫 魏晋时期的人们崇尚道教和玄学,因为祈望长生不老,所以炼制丹药服用的情况较为普遍。服食丹药后常使身体发热,不适合穿紧身的衣服,加之当时的人们大多追求“仙风道骨”的风度,所以这一时期的人们喜欢穿宽松肥大的衣服,世称“大袖宽衫”。 穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇及其侍从(敦煌莫高窟288窟壁画)

第四节魏晋南北朝时期的文化 (第三单元第二、三课课时) 教学目标 1.基础知识目标: 魏晋南北朝时期文化发展的原因、主要特征和表现;魏晋南北朝时期的科学技术:数学、农学、地理学等方面的成就;魏晋南北朝时期的道教、佛教的传播和反佛教的斗争;魏晋南北朝时期的文学:建安文学、陶渊明与田园诗、南北朝时期的民歌《采桑度》、《敕勒歌》和《木兰辞》等。魏晋南北朝时期的艺术:绘画、书法、雕刻等方面的成就。 2.思想教育目标: (1)通过魏晋南北朝我国文化发展的原因分析,培养学生理解政治、经济对文化发展所产生的作用。(2)通过魏晋南北朝佛教兴盛对经济的破坏作用,使学生认识宗教的双重作用。(3)通过魏晋南北朝时期科学技术发展的情况分析,认识当时我国的一些科学家在勤奋钻研的基础上,取得了领先于世界的成就。从而树立努力勤奋刻苦学习的信念。 3.能力培养目标: (1)通过本节的教育与教学,培养学生对继承与发展的关系的理解能力。 (2)培养与提高学生紧扣时代特征,抓住历史现象的关键,对复杂的历史现象进行概括的综合能力。 (3)提高学生对文艺作品的鉴赏能力与文化素质。 重点难点 1.重点: 魏晋南北朝时期的科学技术方面的成就:数学、农学和地理学。魏晋南北朝时期的哲学思想,道教、佛教及其反佛教的斗争。魏晋南北朝时期的文学:建安文学、陶渊明与田园诗、民歌等。魏晋南北朝时期的艺术:书法、绘画和雕刻等。 2.难点: (1)魏晋南北朝时期,我国文化发展的主要原因和特征。 (2)魏晋南北朝时期,佛教空前兴盛的原因和危害。 教学方法 1.归纳法;2.阅读指导法;3.讨论法。 教学过程 复习旧课: 思考:魏晋南北朝时期,我国社会经济发展的特征有哪些? 学生回答:(1)江南经济开发,北方发展相对缓慢。(2)庄园经济占居主要地位,寺院经济膨胀。(3)商品经济总体水平较低。(4)各民族经济交流加强。 在这种社会经济发展的基础上,我国的文化也取得了一些成就,那么魏晋南北朝时期我国文化发展的原因有哪些呢? 学生思考,然后回答相关内容。结合前面我们分析文化发展的原因的基本模式:(1)政治因素;(2)经济因素;(3)民族因素;(4)历史因素;(5)中外交流因素;(6)人民群众的因素等。然后分析出: (1)原因:①三国两晋南北朝时期,由于各族人民的大融合,民族之间的交往丰富了中华民族的文化内容。②北方经济的发展,江南经济得到了开发,为三国两晋南北朝时期文化发展奠定了经济基础。③外来佛教的传入,对中国建筑、绘画、文学等方面产生了重要影响,丰富了它的文化的内涵。吸收了异域文化的成果,是三国两晋南北朝时期文化发展的重

三国、两晋、南北朝时期(又称魏晋南北朝时期) 我国历史上国家大分裂与民族大融合的时期政治上:国家长期分裂,最终走向统一。 从分裂的角度来看,魏晋南北朝时期国家长期分裂。这一时期,我国的朝代更替十分频繁,甚至出现十几个政权互相并立的局面,南北地区长期对峙。 从统一的角度来看,这一时期虽然国家长期分裂,但其中也孕育的走向统一的历史因素。主要表现在:一是西晋曾经短暂统一全国,魏国、前秦、北魏、北周都曾经统一北方,东晋以后,南方地区长期统一。二是江南经济的发展和北方经济的恢复,南北经济形态和经济实力差距逐渐缩小,为实现全国性的统一奠定了物质基础。三是南方、北方地区的民族融合,使南北方民族矛盾减少,也推动了全国的统一进程。 1.国家长期分裂,民族融合加快 2.北魏孝文帝改革 促进了北方经济的恢复和发展 少数民族封建化 以战争为基本方式大大加快了民族融合 3.选官制度:九品中正制 4.地主阶级分化为士族和庶族。士族制度形成和发展。 经济上:南方得到了开发,南北趋向平衡。 魏晋南北朝时期社会经济发展变化的主要表现是:南方迅速得到开发,北方发展相对缓慢,南北经济逐渐趋向平衡。由于长期受战乱的影响,大量北方人口南迁,给南方带来了先进的文化、技术和劳动力,大大促进了南方地区的经济开发,尤其是在三吴地区、洞庭湖流域、鄱阳湖流域和成都平原,这里已经成为我国重要的粮食产区。与南方迅速得到开发形成鲜明对照的是,北方地区的经济经历了东汉末年和十六国两次大的破坏。但是,由于一些统治者的重视和广大人民的辛勤劳动,北方经济在经历战乱之后在一定程度上得到了恢复和发展。例如曹魏政权推行重农政策和北魏孝文帝实行均田制,新式灌溉工具翻车和二牛一人或一牛一人的犁耕法的推广等,都对北方经济的恢复与发展起了重要作用。此外,北方游牧经济和中原农耕经济两种生产方式的相互影响和借鉴,促进了北方经济的恢复发展。总之,由于南方地区经济得到开发,使南北经济差距大大缩小,加速和深化了民族融合的进程,为结束长期的分裂战乱局面和建立统一政权奠定了经济基础。 1.北方经济破坏与发展交替,发展相对缓慢; 南方经济得以开发,经济重心开始南移,南北趋向平衡,为经济重心南移奠定基础(安史之乱后超过北方,南宋真正实现南移) 2.北魏至唐前期实行均田制,在此基础上,实行租调制和府兵制 3.出现灌钢法, 出现了白瓷 4.出现了草市,商品经济有了进一步发展,水平较低,发展缓慢 5.马钧发明灌溉用的翻车 6.庄园经济和寺院经济膨胀,造成了土地和劳动力的流失;占有重要地位 7.东晋利用石油(照明、治病、书写、润滑和作战)

第三章魏晋南北朝服饰 概述:从公元220年曹丕代汉,到公元589年隋灭陈统一全国,共369年。这一时期基本上是处于动乱分裂状态的,先为魏、蜀、吴三国呈鼎立之势。后来,司马炎代魏,建立晋朝,统一全国,史称西晋,不到四十年遂灭亡。司马睿在南方建立偏安的晋王朝,史称东晋。在北方,有几个民族相继建立了十几个国家,被称为十六国。东晋后,南方历宋、齐、梁、陈四朝,统称为南朝。与此同时,鲜卑拓跋氏的北魏统一北方,后又分裂为东魏、西魏,再分别演变为北齐、北周,统称为北朝。最后,杨坚建立隋朝,统一全国,方结束了南北分裂的局面。 这一期间,一方面因为战乱频仍,社会经济遭到相当程度的破坏。另一方面,由于南北迁徙,民族错居,也加强了各民族之间的交流与融合,因此,对于服饰的发展产生了积极的影响,初期各族服饰自承旧制,后期因相互接触而渐趋融合。 第一节汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 魏晋男子服装以长衫为尚。衫与袍的区别在于袍有祛,而 衫为宽大敞袖。衫有单、夹二式,质料有纱、绢、布等,颜色 多喜用白。 除大袖衫以外,男子也着袍、襦、裤、裙等。 男子首服有各种巾、冠、帽等。 ①幅巾:更加普遍流行于士庶之间。 ②纶巾:原为幅巾中一种,传说为“诸葛巾”。 ③小冠:前低后高,中空如桥,因形小而得名,不分等级 皆可服用。 ④高冠:继小冠流行之后兴起,常配宽衣大袖。 ⑤漆纱笼冠:是集巾、冠之长而形成的一种首服,在魏晋 时期最为流行。 帽子①白纱高屋帽:初唐阎立本《历代帝王图》中陈 文帝即戴这种帽。样式为高顶无檐,通常用于宴见朝会。 ②黑帽:以黑色布帛制成的帽子,多为仪卫所戴。 ③大帽:也称“大裁帽”。一般有缘, 帽顶可装插饰物,通常用于遮阳挡风。 履式,除采用前代丝履之外,盛行 木屐。在服饰习俗中,访友赴宴只能穿 履,不得穿屐,否则会被认为是仪容轻 慢,没有教养。 第二节、汉族女子的衫、襦与华 饰 魏晋妇女服饰多承汉制,一般妇女 日常所服,主要为衫、袄、襦、裙、深