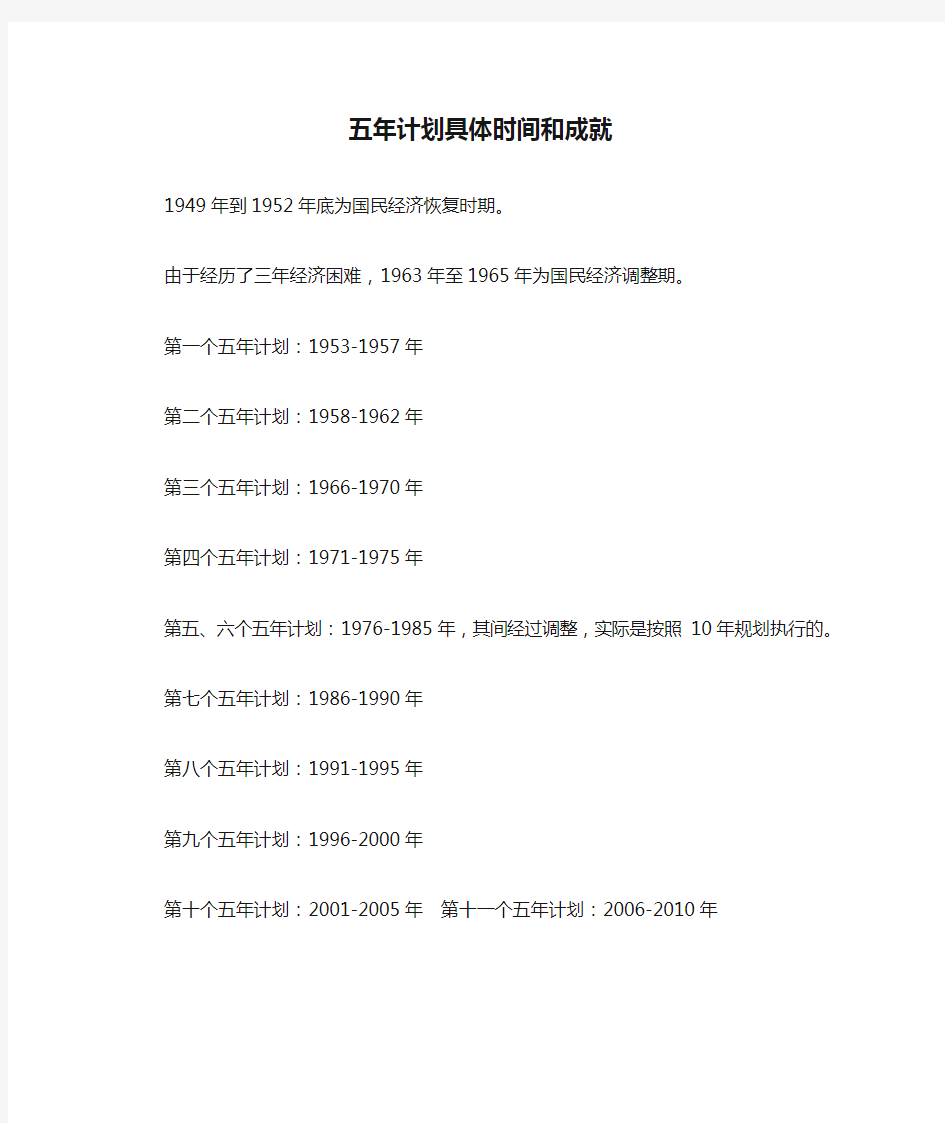

五年计划具体时间和成就

1949年到1952年底为国民经济恢复时期。

由于经历了三年经济困难,1963年至1965年为国民经济调整期。

第一个五年计划:1953-1957年

第二个五年计划:1958-1962年

第三个五年计划:1966-1970年

第四个五年计划:1971-1975年

第五、六个五年计划:1976-1985年,其间经过调整,实际是按照10年规划执行的。第七个五年计划:1986-1990年

第八个五年计划:1991-1995年

第九个五年计划:1996-2000年

第十个五年计划:2001-2005年第十一个五年计划:2006-2010年

一五计划(1953~1957):工业增速超英赶美 “一五”计划的制定历时5年,数易其稿。1955年7月,一届全国人大二次会议审议通过“一五”计 划。颁布时计划涵盖的时间已经过半。其确定的一项基本任务是:集中主要力量,进行以苏联帮助我 国设计的156个大型建设项目(以下简称“156项”)为中心、由694个大中型建设项目组成的工业建设, 建立我国社会主义工业化的基础。【详细】 ·中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划[1](一九五三—一九五七) ·中共中央关于制订五年建设计划应重视少数民族地区建设的指示(一九五二年十二月七日) ·编制第一个五年计划应注意的问题(一九五三年九月十五日) ·关于第一个五年计划的几点说明(一九五四年六月三十日) ·关于发展国民经济的第一个五年计划的报告*(节录)(一九五五年七月五日、六日) 二五计划(1958~1962):大跃进大倒退 “二五”计划大起大落,历程曲折。“二五”计划作为党中央的建议,在1956年中国共产党第八次代 表大会上通过。此后,由于指导方针的变化,各年度的计划数字不断大幅调整变化,第二个五年计划 的正式文件始终未能颁布。【详细】 ·中国共产党第八次全国代表大会关于发展国民经济的第二个五年计划(一九五八——一九六二)的建议·关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告(一九五六年九月十六日) ·中共中央关于一九五九年计划和第二个五年计划问题的决定(一九五八年八月二十八日) ·中共中央批转国家计委党组关于第二个五年计划后两年补充计划(控制数字)的报告(一九六一年十月六日) ·关于第二个五年计划后两年的调整计划和计划执行情况的报告(一九六三年七月三日) 三五计划(1966~1970):三线建设备战备荒 “三五”计划本应在1963年到1967年实行。1962年,中共中央曾设想“三五”计划主要是调整和恢 复国民经济,但毛泽东提出,1963年至1965年作为过渡阶段,继续调整打下底子,从1966年起再搞“三五”计划。由于1966年“文化大革命”的突如其来,正式的“三五”计划没有来得及形成。【详细】 ·中共中央关于印发第三个五年计划的三个文件的通知(一九六四年五月二日) ·毛泽东在国家计委领导小组汇报第三个五年计划设想时的插话(节录)(一九六四年五月十日、十一日)·关于第三个五年计划安排情况的汇报提纲(草稿)(一九六五年九月二日) 四五计划(1971~1975):严重失控调整战略 “四五”计划最终仍以“草案”的形式印发。 在国际紧张形势和国内“文化大革命”的影响下,“四五”计划盲目追求高速度和高指标,导致上世 纪70年代初期国民经济出现了“三个突破”的严重失控现象:职工人数突破5000万人,工资支出突破

第一个五年计划 新中国建立以后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转,工业生产已经超过历史最高水平,但是我国那时还是一个落后的农业国,许多工业产品的人均拥有量远远低于发达国家。 为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。它的基本任务是:集中所有力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业,轻工业,农业和商业;相应地培养建设人才。第一个五年计划从1953年开始执行。它成为我国工业化的起点。 第一个五年计划开始时,我国的工业化水平是很低的,毛泽东对此有过一段形象的描述:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,那造茶壶茶碗,能种粮食还能磨成面粉,还能造纸,但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”因此“一五”计划的重点是优先发展重工业。 第一个五年计划的编制工作,由周恩来、陈云主持,从1951年开始着手先后历时4年,五易定稿,到1954年9月基本定案。自1953年至1957年为第一个五年计划时期。 中国第一个五年计划(First Five-Year Plan of China ) 中华人民共和国1953~1957年的国民经济发展计划。简称“一五”计划。 历史背景 从1949年10月中华人民共和国建立到1952年底,是中国国民经济的恢复时期。这一时期,国家采取了一系列方针、政策和措施,一方面,制止了中华民国时期国民党政府遗留下来的恶性通货膨胀,稳定了市场物价,恢复了被战争严重破坏的国民经济。另一方面,基本上完成对封建土地制度的改革,解放农村生产力,发展社会主义国营经济,确立了国营经济对资本主义经济和个体经济的领导地位,为有计划地进行经济建设创造了条件。 计划内容 在国民经济迅速恢复和发展的基础上,1953年开始执行发展国民经济的第一个五年计划。根据中国共产党在过渡时期总路线的要求,国家规定

有关五年计划范文合集七篇 一、学生情况分析 五年级的学生在上课时纪律比较好,各个都很认真,总体的音乐基础还可以,接受能力不是很好,各班的学生情况大同小异,有一小部分学生乐理知识掌握的不错,唱歌的状态,音色也挺优美。部分的学生对音乐的兴趣很浓,但又由于自身的条件原因或其他原因,所以歌唱技能有待进一步提高,还有一些学生由于底子薄,对于音乐又缺乏兴趣,所以情况不乐观。这些学生在班级中的人数不多,但他们对全班同学的影响很大,给班级带来了不少负面影响,这些学生上课时乱叫,音不准,作小动作等。但我相信,经过一学期的努力后,他们一定会有所改善。 二、本学期教学目标 (一)知识目标: 1、通过音乐教学,使学生基本上能掌握教材所规定的乐理知识,视谱,视唱能力有较大的提高。 2、通过学习能正确的完美的表现歌曲,理解、欣赏曲目的主要内容。 (二)能力目标: 1、学生通过学习歌曲,学会用正确的口形,呼吸及连音、断音的演唱方法演唱,掌握一定的音乐技巧,使学生具有认识简单乐谱的能力。 2、通过欣赏,了解几种常见的演奏形式,培养学生对音乐的速度,力度,节奏、节拍、音色、音区的感知能力,培养他们的音乐想象力和联想能力,从而培养学生生形成健康的审美情操。 3、通过乐器的训练,让学生学会正确的演奏姿势与方法,提高演奏能力,学习表达不同音乐情感的乐曲。 (三)情感目标 通过音乐教学,突出其学科的特点,激发学生热爱祖国的真挚情感,培养学生合作意识和乐观向上的生活态度,使他们成为有理想,有道德,有文化,有纪律的全面发展的新人。 (四)质量目标 基本上能掌握教材规定的简单的乐理知识和简单的音乐技能,通过学习能掌握教材规定的简单的乐理知识和音乐技能,能完整的演唱歌曲。 三、教材分析 本册教材共有八个单元:1、春意 2、欢乐的村寨 3、幻想 4、四季 5、您好!大自然 6、京韵 7、友谊 8、百花园。本册教材更注重对合唱教学的渗透,每一个单元就有一首合唱曲,在上册教唱简单的几个音程的和声基础上,这学期开始出现旋律的合唱,难度较大。聆听与感受方面:涉及面较广,有歌曲、京剧、管弦乐等,这些聆听、欣赏的都包含了同一主题,内容丰富。 四、教改主攻方向 如何在音乐教学中培养、鼓励学生的创造精神 五、减轻学生负担 抓紧课堂教学时间,让学生尽量在课堂完成学习任务,以减少课后的负担;培养学生良好的音乐学习习惯。 六、改进教学的措施 1、落实教学“五认真”的具体措施。 2、认真钻研大纲和教材,在此基础上按课时,并按教导处统一备课格式,认真写好教学案。 3、认真执行课时计划,严格把握40分钟的课堂时间,向40分钟要效率。

第一个五年计划的实行·教案示例之一 教案示例之一 第21课中华人民共和国成立 北师大附中高级教师杨子坤 (一)教学目的 一、要求学生掌握的基础知识:中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开与主要内容;中华人民共和国开国大典;中国新民主主义革命胜利的历史意义。 二、要求学生认识: 1.中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开是中国民主革命历史总结。它是全国人民大团结的盛会,为中华人民共和国的建立做了充分的准备工作。 2.中国人民政治协商会议具有代行全国人民代表大会的职权。《共同纲领》起了临时宪法的作用。 3.中华人民共和国的成立是中国历史的转折点,它标志着中国新民主主义革命的基本结束和社会主义革命与建设的开始。中国新民主主义革命的胜利具有伟大的历史意义。三、要求培养学生的能力: 通过对“中国新民主义革命胜利的历史意义、基本经验”的分析和概括,从而培养学生运用历史唯物主义观点总结历史经验的能力。 重点难点 一、本课重点:中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开主要内容;中国新民主主义革命胜利的历史意义。 二、本课难点:中国新民主主义革命胜利的历史意义。 教学设备 录相《中国人民政治协商会议第一届全体会议》、录相《开国大典》。(幻灯片、图片也可以。) 教学要点(板书)

一、中国人民政治协商会议的召开 1.新政协筹备会 2.中国人民政治协商会议 (1)第一届全体会议的召开 (2)会议的主要内容 二、开国大典 1.中央人民政府委员会第一次全体会议 2.开国大典 三、中国新民主主义革命胜利的历史意义 1.国内意义 2.世界意义 3.基本经验 (二)教学过程 复习提问,导入新课 请同学们回忆一下,以1948年下半年到1949年上半年(也就是解放战争的第三年),中国人民在中国共产党的领导下,在军事上和政治上所取得的胜利有哪些?(学生回答后,教师指明)在军事上:(1)1948年9月到1949年1月,人民解放军与国民党军队展开了主力决战,取得了辽沈、淮海、平津三大战役的伟大胜利,国民党军队的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民解放战争在全国的胜利。(2)1949年4月21日,毛泽东和朱德下达进军命令,解放军百万雄师渡江作战。4月23日,南京解放,国民党政权垮台。接着,人民解放军在各个战场上,以秋风扫落叶之势,继续追歼国民党残余军队,解放全国人民。在政治上:(1)土地改革在解放区全面展开,翻身农民为了保卫胜利果实,踊跃参军、积极支援前线,成为解放战争迅速取得胜利的一个可靠保证。(2)为迎接人民解放战争的最后胜利,1949年3月,中国共产党召开七届二中全会,解决了中国由新民主主义革命向社会主义革命转变的重大问题。总之,随着人民解放战争在全国范围内取得基本胜利,成立新中国的条件已经成熟了。 讲授新课

中华人民共和国国民经济和社会发展第七个五年计划 来源:人民网 1986---1990(摘要)注:一九八六年四月十二日第六届全国人民代表大会第四次会议通过决议,原则批准国务院制订的《中华人民共和国国民经济和社会发展第七个五年计划》。本文是一九八六年四月十五日《人民日报》发表的摘要。 目录 绪论 一、主要任务和经济发展目标 第一章主要任务 第二章经济增长率和经济效益 第三章国民收入的生产和分配 第四章财政、金融和外汇 第五章科技、教育和社会发展目标 二、产业结构和产业政策 第六章调整产业结构的方向和原则 第七章农业 第八章消费品工业 第九章能源 第十章原材料工业 第十一章地质勘探 第十二章机械电子工业 第十三章建筑业和建筑材料工业 第十四章交通运输和邮电通信 第十五章商品流通 三、地区布局和地区经济发展政策 第十六章东部沿海地带的经济发展 第十七章中部地带的经济发展 第十八章西部地带的经济发展 第十九章老、少、边、穷地区的经济发展 第二十章地区协作和经济区网络 第二十一章城乡建设 第二十二章国土开发和整治 四、科学技术发展和政策 第二十三章科技发展战略 第二十四章科技成果的应用和推广 第二十五章科技攻关 第二十六章基础研究 第二十七章哲学社会科学研究五、教育发展及其政策 第二十八章基础教育 第二十九章职业技术教育 第三十章

普通高等教育 第三十一章成人教育 第三十二章发展教育事业的主要政策措施六、对外经济贸易和技术交流第三十三章进出口贸易 第三十四章利用外资和引进技术 第三十五章经济特区、沿海开放城市和开放地区 第三十六章对外承包工程、劳务合作和国际援助 第三十七章旅游 第三十八章国家外汇收支七、投资结构和投资政策 第三十九章投资结构的调整 第四十章 基建投资的部门结构 第四十一章技术改造的部署 第四十二章固定资产投资的管理八、经济体制改革的目标和任务 第四十三章体制改革的任务和步骤 第四十四章增强企业活力 第四十五章发展社会主义市场体系 第四十六章加强和改善宏观控制九、人民生活和社会保障 第四十七章人口 第四十八章劳动 第四十九章居民收入与消费结构 第五十章 卫生和体育 第五十一章社会保障事业 第五十二章环境保护十、社会主义精神文明建设 第五十三章文化事业 第五十四章思想政治工作 第五十五章社会主义民主和法制 第五十六章社会秩序

“一五计划”的巨大成就 2009年08月27日 17:22中国网【大中小】【打印】共有评论6条 “一五计划”纪念邮票 第一个五年计划是指从1953年至1957年,新中国仿照苏联工业化模式实施的,第一个为期五年的国民经济发展计划。新中国的第一个五年计划是根据党的过渡时期的总任务提出的,其基本任务是:集中主要力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设单位为中心,由限额以上的694个建设单位组成的工业建设,建立我国的社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,并发展手工业生产合作社,建立对于农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别地纳入各种形式的国家资本主义的轨道,建立对于私营工商业的社会主义改造的基础。到1957年底,第一个五年计划超额完成,社会主义改造和社会主义建设取得了巨大的成就,国民经济面貌发生了重大的变化。 生产资料私有制社会主义改造的基本完成,使社会主义经济成分在国民经济中占了绝对的优势。在国民收入中,1957年同1952年相比,国营经济所占比重由19%提高到33%,合作社经济由1.5%提高到56%,公私合营经济由0.7%提高到8%,个体经济则由7296降低到3%,资本主义经济由7%降低到l%以下。 在基本建设上,五年内全国完成投资总额为550亿元,其中国家对经济和文教部门的基本投资总额为493亿元,超过原来计划427.4亿元的15.3%。五年新增加固定资产460亿元,相当于1952年底全国固定资产原值的1.9倍。五年内施工的工矿建设项目达一万多个,其中大中型项目有921个,比计划规定的项目增加227个,到1957年底,建成全部投入生产的有428个,部分投入生产的有109个。苏联帮助我国建设的156个建设项目,到1957年底,有135个已施工建设,有68个已全部建成和部分建成投入生产。我国过去没有的一些工业,包括飞机、汽车、发电设备、重型机器、新式机床、精密仪表、电解铝、无缝钢管、合金钢、塑料、无线电等,从无到有地建设起来,从而改变了我国工业残缺不全的状况,增加了基础工业实力。1957年工农业总产值达到1241亿元,比1952年增长67.8%。1957年的国民收入比1952年增长53%。1957年工业总产值超过原计划21%,比1952年增长128.5%。原定五年计划工业总产值平均每年增长14.7%,实际达到18%。1957年手工业总产值比1952年增长83%,平均每年增长12.8%。1957年的钢产量为535万吨,比1952年增长近3倍,原煤为1.31亿吨,比1952年增长98.596,发电量为193亿度,比1952年增长164.4%。机床产量达2.8万台,比1949年增长17.7倍;棉布为50.6亿尺,比1952年增长3296,糖86万吨,比1952年增长92%。 农业生产获得较大的发展。1957年农业总产值完成原计划101%,比1952年增长25%,平均每年增长4.5%。粮食产量1957年达到3900亿斤,比1952年增长19%;棉花产量为3280万担,比1952年增长25.8%。粮食和棉花年平均增长速度,分别为3.7%和4.7%。五年内全国扩大耕地面积5867万亩。1957年全国耕地面积达到16.745万亩,完成原定计划101%。五年内全国新增灌溉面积21.810万亩,相当于1952年全部灌溉面积的69%。

第一个五年计划__个人五年计划经典 第一个五年计划1 今天看了刘同的一篇文章,《我是怎么挣到现在这些钱的》。看完深有感触,也想写一篇关于自己的文章。 相信很多人看完刘同的这篇文章,都会有一些感触,都会 想到自己的过往,想到自己的曾经。 初入社会,小屁孩一个,跟刘同哥一样的感受,我也觉得 只有有钱人才有资格谈论金钱,谈论金钱的人,都是特别有人 脉有能力的那一群人,都很了不起,而对于我,钱是生活的必 需品。 朋友过生日,朋友聚会,都是找个理由不去,因为买东西 要花钱,太晚了,打车要花钱,吃饭要花钱,自己得生活都是 算计着来过的,这个花多了,别的东西就得少买或者不买。 快毕业的时候,老师就说:“你们现在都是平等的,五年 就会拉开你们的距离” 当时我就有一个梦想,五年后我要买一套属于自己的房子,来证明自己的成绩。 一个偶然的机会,来到了北京,很幸运,找到了一份很不 错的工作,当时在北京都是很有名的,经常会看到明星,当时 的工资是底薪800?提成。当时很担心,自己能不能胜任这份工作,工作经验几乎没有,最重要的是,当时的自己是相当的内

向,不敢跟领导说话,不敢大声说话,一说话就脸红,而且那 会也不会收拾自己,简直了。好在那份工作,只要勤勤恳恳也 是可以拿到不少工资的。现在记不清自己当时第一个月拿多少 工资了,反正那一年下来,我攒了2万块钱。那一年我给我爸 妈2000块钱的红包,很开心,终于可以显一下我的孝心了。 这是北京的第一年 北京的第二年,我换了工作,因为刚毕业的原因,想法很多,很迷茫,就像刘同哥的那一本书《谁的青春不迷茫》,我也给自己时间去迷茫,我给自己一年时间寻找自己人生定位,以 后不会再有机会,同时现在允许自己这样不断的换工作,寻找 定位,为的就是以后不后悔,不遗憾,不让自己有怨言。2012 年一年,我换了多份工作,各种自己认为自己适合的岗位,比 如人事行政、编辑等这类文职,终于在年底成功找到自己的人 生定位———从事医美行业 这是北京的第二年 北京的第三年,我开始了我人生的巨变,我找到一家“高 大上”的公司。公司在北京的CBD区,是我梦寐以求的地方, 无数次幻想过我以后的生活就应该是这个样子,如同电视情节 里面演的,踏着高跟鞋,穿着职业装,一脸精致的妆容,出入 于CBD的大楼里。 这一年,很受挫,同时我也是惊人的变化。第一次见客户,不被认可,被当众拒绝,要求换人;第一次,为自己争取机会,

历次五年规划回顾“五年规划”是中国国民经济计划的一部分,主要是对全国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。规划的特点就是从具体、微观、指标性的产业发展计划向宏观的国家空间规划转化。除了1949年到1952年底为国民经济恢复时期和1963年至1965年为国民经济调整时期外,从1953年第一个五年计划开始,已经编制了十个“五年计划”和一个“五年规划”,目前正在着手第十二个“五年规划”的研究、编制工作。 第一个五年计划(1953-1957) 基本情况:建立我国的社会主义工业化的初步基础,完成对私营工商业社会主义改造。 主要成就:我国对个体农业、手工业和私营工商业的社会主义改造的任务基本完成 第二个五年计划(1958-1962) 基本情况:1956年9月召开的党的“八大”正式通过《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告》。完成情况:由于1958年以来的“大跃进”运动和“反右倾”运动,造成国民经济主要比例关系失调 第三个五年计划(1966-1970) 基本情况:1965年9月初国家计委明确提出:“三五”计划把国防建设放在第一位。 主要成就:“三五”计划期间各主要经济指标都完成了计划。工农业总产值超额16.2-14.1% 第四个五年计划(1971-1975) 基本情况:“四五”计划于1970年开始进行编制。国务院召开全国计划工作会议,制定1970年国民经济发展计划。 主要成就:工农业总产值完成计划的101.7%,其中农业完成104.5%,工业完成100.6% 第五个五年计划(1976—1985) 基本情况:1975年,中共中央制定了《1976-1985年发展国民经济十年规划纲要(草案)》,安排五五计划。 主要成就:1977年至1978年间社会总产值、工农业总产值、国民收入连续两年大幅增长。 第六个五年计划(1980—1985) 基本情况:1982年12月全国人大五届五次会议正式批准“六五”计划。 主要成就:国民经济全面稳定增长,重要产品的产量大幅度增长,基本建设和技术改造取得重大成就 第七个五年计划(1986—1990) 基本情况:“七五”计划坚持把改革放在首位,使改革和建设相互适应、相互促进… 主要成就:五年内全国工农业总产值增长38%,平均每年增长6.7% 第八个五年计划(1991—1995) 基本情况:以1992年邓小平重要谈话和中共十四大为标志,八五时期改革开放和现代化建设进入新阶段。 主要成就:“八五”时期中国的一些主要产品的产量稳步增长。经济年均增长速度达11%左右 第九个五年计划(1996—2000) 基本情况:1995年,十四届五中全会通过了《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标建议》。主要成就:全面完成现代化建设的第二步战略部署,实现人均国民生产总值比1980年翻两番 第十个五年计划(2001—2005) 基本情况:1999年6月22日,国家计委召开电视电话会议,部署“十五”规划工作。 主要成就:经济增长速度预期为年均7%左右,到2005年国内生产总值达到12.5万亿元左右

建国以来的成就 1949年10月1日,中华人民共和国成立,从此,中国人民站起来了。建国之初,中国政府成功地在占全国农业人口总数90%以上的地区完成了土地改革,三亿农民分得了约4700万公顷的土地。 1951年,西藏和平解放。 1952年,抗美援朝战争取得胜利。 1953年至1957年,实施的第一个五年计划取得巨大成就:国民收入年均增长率达8.9%以上;建立起一批国家工业化所必需而过去没有的基础工业,包括飞机和汽车制造业、重型和精密仪器制造业、发电设备制造业、冶金和矿山设备制造业以及高级合金钢和有色金属冶炼等。 1957年到1966年,是中国开展大规模社会主义建设时期。以1966年同1956年相比,全国工业固定资产按原价计算增长3倍,国民收入按可比价格计算增长58%;主要工业产品的产量都有几倍乃至十几倍的增长;农业基本建设和技术改造大规模展开。 1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功。 1967年,中国第一颗氢弹试爆成功。 1968年,我国自行设计的南京长江大桥建成通车。 1970年,发射第一颗人造地球卫星,并顺利返回地面。 1971年,中国恢复在联合国合法席位。 1972年,尼克松访华(1979年中美建交)。 1976年,粉碎“四人帮”,结束了中国的10年动乱。 1977年,恢复高考。 1978年,党的十一届三中全会召开,标志着工作的重点转移到社会主义现代化建设上来,揭开了我国改革开放的序幕。 1978年,实行联产承包责任制,解放了农村生产力。 1981年,葛洲坝工程大江截流胜利合拢。 1982年,邓小平提出“一国两制”构想。 1983年,中国第一台巨型计算机诞生。 1984年,建国后首次参加第二十三届奥运会,取得了优异的成绩。 1985年,中国第一个南极考察站建成。 1986年,实施“863”计划。 1988年,中国核潜艇发射水下火箭。 1989年,中苏关系正常化。 1994年,长江三峡工程正式开工。世界瞩目的三峡大坝横断长江,缚住苍龙。现在三峡工程已经顺利实现蓄水、通航、发电的奋斗目标,其巨大的社会、经济效益日益显现。 1997年,香港顺利回归祖国。 1999年,澳门顺利回归祖国。 2001年,北京申奥成功。中国正式加入世界贸易组织,加快了我国的对外开放,完善了社会主义市场经济,并使之国际化。 2003年,我国首次载人航天飞行,“神舟”五号载人飞船安然着陆,载人航天飞行获得圆满成功。 2004年,第28届奥运会上我国体育健儿取得优异成绩。我国解决了13亿人口的温饱问题,基本上实现了小康水平。中国GDP13年跨越10个万亿元台阶,综合国力进一步增强。2005年,成功发射“神舟”六号载人飞船。青藏铁路建成运行,实现了在“世界屋脊”通

第七个五年计划(1986-1990) 一、实施背景 中东局势不稳,拉丁美洲、非洲和东欧一些国家债务很重石油供过于求,价格下跌,石油输出国家由于收入减少,对内对外投资都在缩减。从世界范围来说,亚太地区的经济形势,相对来说比较好,尤其是中国,政局稳定,经济稳步上升,有广大的市场,有丰富的资源。这几年,国家积极发展对外关系,鼓励外国企业前来投资,已经制定了一些措施和优惠条件。因而世界各国的注意力转到亚太地区和中国的市场,寻找资金出路和投资场所。 “六五”后期,从1984年第4季度开始,经济发展过程中出现了一些问题:固定资产投资规模过大,消费基金增长过猛,货币发行过多,出现了历史上少有的经济过热。这些也成为“七五”开局的基础条件。经济过热局面成为整个“七五”期间不得不认真对付的难题。 二、计划制定 “七五”计划是我国社会主义计划经济史上第一次在一个新的五年计划刚刚起步的时候就制定出来的经济和社会发展计划。“七五”期间可以分为两个阶段,前一阶段从1986年到1988年9月,特点是经济发展持续过热,不稳定因素增加;后一阶段从1988年9月到1990年,为经济的治理整顿时期。 三、基本任务 (一)进一步为经济体制改革创造环境,努力保持社会总需求平

衡,使改革更加顺利地展开,力争在五年或更长一些的时间内,基本上奠定有中国特色的新型社会主义经济体制的基础。 (二)保持经济的持续稳定增长,在控制固定资产投资总额的前提下大力加强重点建设、技术改造和智力开发,在物质技术和人才方面为九十年代经济和社会的继续发展准备必要的后续能力。 (三)在发展生产和提高经济效益的基础上,继续改善城乡人民生活。上述三项任务,是相互联系、紧密结合的,其中最重要的是第一项任务。 “七五”期间的工作部署,大体分为前两年和后三年两个阶段。前两年,经济建设方面,要着重解决固定资产投资规模过大、消费基金增长过猛的问题,使社会总需求和总供给实现基本平衡;体制改革方面,要围绕稳定经济的要求;在进一步增强全民所有制大中型企业活力、大力发展横向经济联系的同时,从宏观上加强和改善对经济活动的管理和控制。后三年,在做好这些工作的基础上,进一步推进体制改革和生产建设,全面完成第七个五年计划的各项任务。 四、主要指标 “七五”计划规定的主要指标是:在不断提高经济效益的前提下,五年内全国工农业总产值增长38%,国民生产总值增长44%。按1980年不变价格计算,1990年工农业总产值达到16770亿元,比1980年增长1.3倍;国民生产总值达到11170亿元,比1980年增长1.6倍。全民所有制单位的固定资产投资总额五年为8960亿元,比“六五”期间增长近70%。逐步推行九年制义务教育,同时通过普通高等学

关于国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要 的报告 各位代表: 现在,我代表国务院,向大会作关于国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要的报告,请各位代表连同纲要草案一并审议,并请全国政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、制定十年规划和八五计划纲要的立足点 中国共产党十一届三中全会以后的八十年代,是我国各族人民在党的领导下,沿着建设有中国特色的社会主义道路阔步前进的十年。这十年,我们坚持以经济建设为中心,坚持四项基本原则和改革开放,全面开创了现代化建设的新局面,先后胜利完成了第六个五年计划和第七个五年计划,提前实现了第一步战略目标,为九十年代的国民经济和社会发展奠定了比较坚实的基础。 ――农村经济全面发展,一九九○年同一九八○年相比,农业总产值增长百分之八十四点六,平均每年增长百分之六点三。粮食总产量先后登上三千五百亿公斤和四千亿公斤两个台阶,一九九○年达到四千三百五十亿公斤,棉花、油料、肉类、水产、水果等农副产品产量大幅度增加,为解决人民温饱问题提供了物质保障。农、林、牧、副、渔各业都有很大发展,农村经济结构发生明显变化,

非农产业占农村社会总产值的比重由一九八○年的百分之三十一 点一提高到一九九○年的百分之五十四点六。乡镇企业异军突起,现在吸纳农村劳动力已达到九千多万人,促进了商品经济的发展,为逐步实现农业现代化开创了一条适合我国国情的道路。 ――工业生产迅速增长。一九九○年同一九八○年相比,工业总产值增长二点三倍,平均每年增长百分之十二点六。主要工业产品产量大幅度增加。一九八○年到一九九○年,原煤由六点二亿吨增加到十点八亿吨,原油由十点零六亿吨增加到一点三八亿吨,发电量由三千零六亿千瓦小时增加到六千一百八十亿千瓦小时,钢由三千七百一十二万吨增加到六千六百零四万吨,水泥由零点八亿吨增加到二点零三亿吨。消费品工业的产品更新换代加快,花色品种丰富多采,市场供应充裕,改变了过去那种品种单调和供应紧张的状况。工业技术水平和科研开发能力明显提高,一些产品和产业步入世界先进行列。 ――基本建设和更新改造步伐加快。十年间全社会固定资产投资完成二点七七万亿元,超过前三十年的总和。其中,全民所有制基本建设投资一点零八万亿元,建成投产包括能源、原材料、交通运输、邮电通信等方面的大中型项目一千多个。投入更新改造资金五千四百七十亿元,完成技术改造项目四十点九万项。一大批基础工业和基础设施重点项目建成投产,经济的薄弱环节有所加强,产业结构和产品结构有所调整,城乡建设取得明显成就,为国民经济的持续发展增添了后续力量。

第一个五年计划 1教学目标 了解“一五”期间经济建设取得的主要成就和新中国第一部宪法的颁布;农业社会主义改造形式,三大改造的实质、意义和缺点。 掌握“一五”的主要任务(从背景、目的分析其合理性) 阅读资料联系理解:利用《第一个五年计划工业交通建设主要成就分布示意图》,说明“一五”期间我国交通运输业所取得的巨大成就及其分布特点;三大改造在当时推动了我国的社会发展,迅速实现了生产资料私有制向公有制的过渡,我国从此进入社会主义初级阶段。 归纳分析:共和国第一部宪法的性质;三大改造的原因和必要性。 2学情分析 八年级学生学习历史的资料大多依赖课本,应多展示图片和资料。 3重点难点 4教学过程 活动1【导入】导入 一、导入新课:(大约5分钟) 组织学生回顾前一单元学过的线索,按表格内容“对号入座”: 建国初期的任务(最终完成新民主主义革命) 建立人民政权 统一大陆、民族团结 保家卫国 满足农民需要 召开新政协、成立新政府 和平解放西藏 抗美援朝 土地改革 教师讲授:毛泽东和周恩来从西柏坡前往北京“赶考”,已经向全国人民交了一份满意的答卷。但是,由于国民党的黑暗统治,旧中国的国民经济处于崩溃边缘。中国共产党接过来的是一副烂摊子,经济底子太薄了。虽然经过三年努力,我们的

国民经济已经超过历史最高水平,但跟其他国家相比,还有很大差距。这差距有多大?如何赶上去? 活动2【讲授】讲授 、学习与探究新课 (一)第一个五年计划(大约12分钟) 1953年,我国通过了过渡时期总路线,内容是:在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。 “一五”计划从1953年到1957年,注意:对农业、手工业、资本主义工商业进行改造,又称三大改造从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,是一个过渡时期。 我国对资本主义工商业的社会主义改造是通过多种形式的国家资本主义,采取赎买的方式进行;1956年出现了全行业公私合营的高潮。到1956年底,对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造完成(又称三大改造),标志着社会主义制度在我国基本上建立。 1.计划编制前夕,我国的经济发展水平有什么特点?(仍然属于落后的农业国,工业水平远远落后于发达国家,而且不如印度。) 2.“一五”计划的基本任务是什么? A.集中主要力量发展重工业→建立国家工业化和国防现代化的基础; B.相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业→与人民生活息息相关; C.相应地培养建设人才→科技是发展工业的第一生产力,要靠人才来掌握。) 3.“一五”计划取得哪些重大成就?(组织学生阅读《填充图册》第6页:标注出重要企业、新建铁路和公路的位置,.教师在黑板上画出示意图,组织学生“对号入座”进行“接龙”活动。 ①第一个五年计划的超额完成,使我国开始改变了工业落后的面貌,并向社会主义工业化迈进。一批为国家工业化所必需而过去又非常薄弱的基础工业建立起来(如钢铁工业)。1953年底,鞍山钢铁公司大型轧钢厂、无缝钢管厂和七号炼铁炉相继提前竣工。与此同时,还建立了新的工业部门(如飞机制造业和汽车制造业),到1956年,我国第一个生产载重汽车的工厂──长春第一汽车制造厂生产出第

第21课第一个五年计划的实行 教材分析 本课讲的是我国1953年到1957年的历史。党的过渡时期总路线的公布,使我国由国民经济恢复阶段进入了社会主义改造和建设的新阶段。1954年召开的一届人大和颁布的共和国第一部宪法为完成过渡时期总任务起了动员和法律保证的作用。1956年三大改造的完成,标志过渡时期结束,我国进入社会主义的初级阶段。1957年第一个五年计划超额完成,建立起社会主义工业化的初步基础。我国的社会主义改造和建设取得了决定性的胜利。此时召开的中共“八大”,为全面进行社会主义建设指明了方向。 教学目的 1.基础知识:“过渡时期”的概念;过渡时期总路线;第一个五年计划;农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造;“一五”期间经济建设取得的主要成就;全国人民代表大会的召开和共和国第一部宪法的颁布;中国共产党第八次全国代表大会。 2.思想教育:①通过介绍我党在过渡时期所取得的革命和建设成就,使学生认识到中国共产党是领导中国人民建设社会主义的核心力量,只有社会主义才能救中国,才能发展中国,对学生进行坚持党的领导和走社会主义道路的教育。②通过介绍全国人民在社会主义改造和“—五”期间经济建设中表现出来的高昂热情和创造精’神,对学生进行优良传统教育。 3.能力培养:通过引导学生思考中华人民共和国宪法的社会主义性质和比较三大社会主义改造形式的异同等问题,培养学生分析、概括问题的能力。 教学重点和难点 重点:过渡时期总路线、发展国民经济第一个五年计划和中华人民共和国第一部宪法。

难点:社会主义改造的形式及实质。 教学方法讲授法。 教学过程 (导入新课:回忆国民经济恢复阶段的成就,引入新课)从1953年起,我国开始系统地进行社会主义改造和有计划的经济建设。 一、过渡时期总路线 1.过渡时期总路线 (参考课前提示,交代“过渡时期”的概念)1952年当国民经济恢复工作即将结束时,党中央按照毛泽东同志的建议,提出了过渡时期的总路线。1953年9月25日《人民日报》向全国人民公布了总路线的内容,1954年将其载入宪法。(①指导学生结合课本小注学习总路线的内容,将其归纳为“一化”、“三改造”;②讨论、分析总路线的特点和目标。)过渡时期总路线的特点是社会主义工业化和社会主义改造两个任务同时并举,体现发展生产力和变革生产关系的有机统一。其目标是变生产资料私有制为社会主义公有制,实现由新民主主义向社会主义的过渡。这条总路线是党内,七届二中全会关于由新民主主义转变到社会主义的基本方针的充实和发展。 2.第一个五年计划 根据党在过渡时期总路线所规定的总任务,在中共中央领导下,由周恩来、陈云等主持制定了发展国民经济的第一个五年计划,从1953年开始执行这一计划。第一个五年计划的实施标志着我国大规模的有计划的社会主义建设的开始。(①指导学生研读“第一个五年计划的基本任务”,归纳出三个要点;②利用课本小注讲清“国家资本主义概念”。)“一五”计划规定五年内全国经济建设和文化建设的投资为766.4亿元,折合黄金7亿两,其建设规模在中国历史上是空前的。“一五”计划的中心是发展重工业为主的工业基本建设,同时也相应地照顾到农业、交通运输业和文化教育事业,还制定了提高人民生活水平的具体指标。 二、社会主义改造的基本完成

我国历次五年计划回顾 第一个五年计划 (1953年-1957年) “一五”成就:我国对个体农业、手工业和私营工商业的社会主义改造的任务基本完成。计划所规定的各项建设任务,主要依靠我国人民的力量,加上当时苏联等国家的大力援助,到1957年底胜利完成,使我国建立起社会主义工业化的初步基础。 主要问题: 一是农业生产跟不上工业生产的步伐,某种程度上忽视了农业的发展,二是1956年出现全局性的冒进,三是社会主义改造过急过快,并提出了赶超英美的目标,为以后相当长时间留下后遗症。 第二个五年计划 (1958年-1962年) “二五”的主要指标是:工业产值增长一倍左右,农业总产值增长35%,钢产量1962年达到1060万吨到1200万吨,基本建设投资占全部财政收入的比重由“一五”35%增长到40%左右。 主要问题:“二五”在制定和执行中出现严重冒进倾向,许多计划指标不断修正和大幅度提高。由于1958年来的“大跃进”运动和“反右倾”运动,造成国民经济主要比例关系失调。“人民公社”“大跃进”“大炼钢铁”,提出了“以钢为纲”,追求高指标,高积累,放弃实事求是,违背有计划按比例发展的规律,国民经济严重失衡。“放卫星”,“人有多大胆,地有多大产”。将赶超英美的计划从15年变成10年,之后又降到2年至3年。(毛泽东主席提出) 第三个五年计划 (1966年-1970年) “三五”成就:各主要经济指标都完成了计划。其中,工农业总产值超额16.2-14.1%完成了计划,农业总产值超额2.2%,工业总产值超额21.1%,新增主要产品能力:煤炭开采6806万吨,发电机组存量860.4万千瓦…

主要问题:尽管“三五”绝大部分经济指标完成了计划,但盲目追求高速度、高积累为以后的国民经济大发展设置了障碍。将国防建设放在首位,提出加快“三线”建设。没有形成正式文件。 第四个五年计划 (1971年-1975年) “四五”成就:工农业总产值完成计划的101.7%,其中农业完成104.5%,工业完成100.6%。主要产品产量完成的结果是:粮食103.5%,棉花96.5%,钢79.7%,原煤109.5%,原油110.1%,预算内基本建设投资完成101.6%,财政收入完成98%。… 主要问题:狠抓战备,集中力量建设“大三线”(与经济最发达且处于国防前线的一线(指东南沿海及东北、新疆等地区)和位于中间的安徽、江西等二线省份相对,三线建设的范围包括四川、河北、山西、河南、湖北、湖南、广西、云南、贵州、陕西、青海、甘肃和宁夏13个省及自治区,他们全部位于中国的中西部地区。)强大的战略后方、狠抓钢铁、军工大力发展新技术,赶超世界先进水平。 第五个五年计划 (1976年-1985年) 主要问题:此时表现出明显的冒进倾向,对经济发展要求过急,规定的具体指标过高,使我国的经济建设出现新的失误。… 这个计划没有专门编制,与“六五”计划一并进行编制的。提出的计划不切实际,如“1980年基本实现农业机械化”十年内搞“十来个大庆,十来个鞍钢”等。 第六个五年计划 (1980年-1985年) “六五”成就:取得了举世瞩目的成就。国民经济全面稳定增长。工农业总产值平均每年增长11%,国民生产总值1985年达到7780亿元,与1980年相比平均每年增长10%。 主要问题:国民经济发展存在一些困难和问题,“六五”后期固定资产投资规模过大,消费增长过猛,货币发行过多… 提出了社会发展的内容。

新中国第一个五年计划 2009年09月17日04:52凤凰网里【大中小】【打印】共有评论0条第一个五年计划的制定 新中国建立以后,国家就从多方面采取措施为有计划地建设创造条件。1951年政务院财政经济委员会(简称中财委)试编了全国国民经济年度计划。1952年,成立了国家计委和国家统计局。同时,加强了对国营企业和基本建设的管理。尽管如此,在既缺乏编制计划的经验,又无精确统计资料的当时,编制和实施全国性的经济计划难度很大。第一个五年计划,从1951年开始编制到1955年3月中国共产党的代表大会通过,历时4年,其间大的修改就有6次。陈云具体主持了这项工作。最后一次修改是在1955年4—5月,根据中国共产党全国代表会议的决议,并吸收各省(市)和中央各部的意见和参考苏联顾问的建议作了适当修改。计划草案由原来的12.7万字减少到10.4万字左右。7月30日,全国人大一届二次会议正式通过“一五”计划。源于当时的主客观条件,“一五”计划是在实施两年半后才定案。 “一五”计划的制定充分体现了计划工作认真、细致、谨慎、实事求是的原则和注重宏观经济综合平衡的特点。具体来看,这个计划有5个突出特点: 1.集中力量优先发展以能源、原材料、机械工业等基础工业为主的重工业。把中国由落后的农业国变为先进的工业国,建立起独立完整的工业体系,是中国先进分子早在民主革命时期就提出的奋斗目标。新中国成立后,理所当然地被提为重要议事日程。当时可供选择的战略有两种,一种是西方资本主义各国的工业化道路,即先发展轻工业,待积累了大量资金后,再发展重工业;一种是苏联的办法,即优先发展重工业,在较短的时间里使国家迅速工业化,迎头赶上工业强国。这两种战略各有利弊,经过反复权衡和深入讨论,中共中央做出了优先发展重工业的决策。这一选择是出于当时的国情。旧中国能源、原材料和机械工业长期落后,以致在国际交往中受制于人;在被国际资本严密封锁的环境中,农业、轻工业也难以发展。当时用于五年计划建设的有限财力,如果平均使用,百废待兴,可能一事无成。没有基础工业,也不可能大量供应化肥、农业机械、柴油、水利工程设备;不可能大量修建铁路,供应机车、汽车、飞机、轮船、燃料和各种运输设备。为了应对战争威胁,也需要建设强大的国防力量。这一切都决定了优先发展重工业的必要性。 第一个五年计划的投资结构充分反映了优先发展以重工业为核心的工业化战略方针。在投资总额中,工业的比重占第一位,共248.5亿元,占58.2%;在工业投资中,苏联帮助设计的主要是重工业的建设单位的投资占44.3%,加上直接配套的建设投资,则占51.5%。 2.从中国国情出发,实事求是、统筹兼顾。具体体现在:

一五计划的巨大成就

“一五计划”的巨大成就 2013-12-18 10:38:43|来源:中国网|我要分享 体 “一五计划”纪念邮票

第一个五年计划是指从1953年至1957年,新中国仿照苏联工业化模式实施的,第一个为期五年的国民经济发展计划。新中国的第一个五年计划是根据党的过渡时期的总任务提出的,其基本任务是:集中主要力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设单位为中心,由限额以上的694个建设单位组成的工业建设,建立我国的社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,并发展手工业生产合作社,建立对于农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别地纳入各种形式的国家资本主义的轨道,建立对于私营工商业的社会主义改造的基础。到1957年底,第一个五年计划超额完成,社会主义改造和社会主义建设取得了巨大的成就,国民经济面貌发生了重大的变化。 生产资料私有制社会主义改造的基本完成,使社会主义经济成分在国民经济中占了绝对的优势。在国民收入中,1957年同1952年相比,国营经济所占比重由19%提高到33%,合作社经济由1.5%提高到56%,公私合营经济由0.7%提高到8%,个体经济则由7296降低到3%,资本主义经济由7%降低到l%以下。 在基本建设上,五年内全国完成投资总额为550亿元,其中国家对经济和文教部门的基本投资总额为493亿元,超过原来计划427.4亿元的15.3%。五年新增加固定资产460亿元,相当于1952年底全国固定资产原值的1.9倍。五年内施工的工矿建设项目达一万多个,其中大中型项目有921个,比计划规定的项目增加227个,到1957年底,建成全部投入生产的有428个,部分投入生产的有109个。苏联帮助我国建设的156个建设项目,到1957年底,有135个已施工建设,有68个已全部建成和部分建成投入生产。我国过去没有的一些工业,包括飞机、汽车、发电设备、重型机