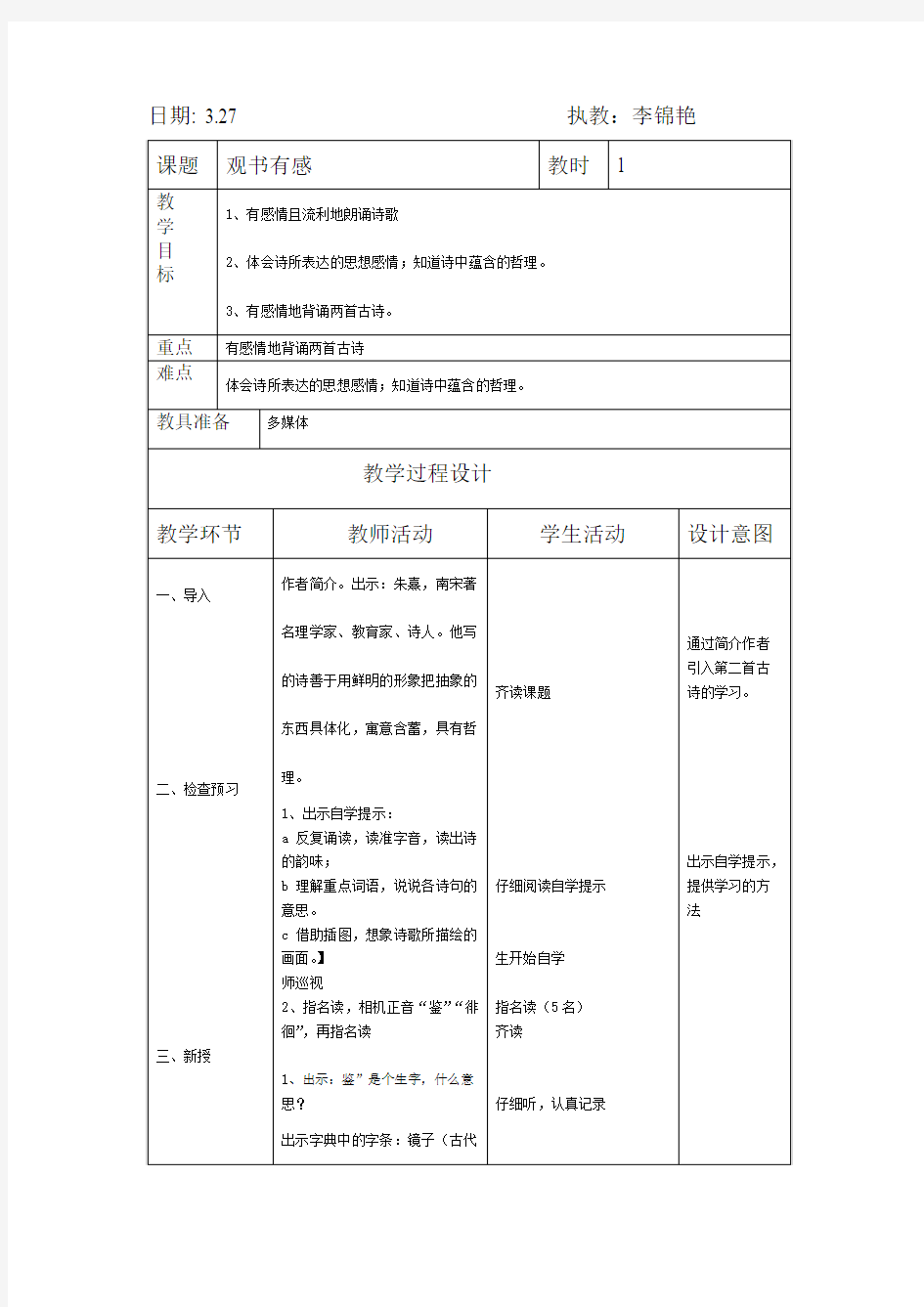

日期: 3.27 执教:李锦艳

八年级《己亥杂诗》 一、译文:我心中浩浩荡荡的离别愁绪向着日落西斜的远处延伸,马鞭向东举起这一起身,从此就是天涯海角了。我辞官归乡,正像从枝头上掉下来的落花并不是无情之物,而是甘心化成泥土,默默地养育着枝头的花朵一样,我也同样关心着国家的命运。 二、结合全诗内容填空。 (1)这首诗形象地表达了诗人复杂的情感。诗的一二句写的是离愁,三四句借花喻人,抒发了诗人的继续忠心报国的志向。 (2)诗中“吟鞭东指即天涯”中的“吟鞭”指诗人的马鞭。 (3)“落红不是无情物”中,作者以落红暗喻自己是有爱国情怀的志士(比喻诗人自己)。 (5)诗人以浩荡修饰 ..离愁,这种多层次的描写方法..离愁,以白日斜烘托 ..离愁,以天涯映衬 和马致远的夕阳西下,断肠人在天涯有异曲同工之妙。 (6)直抒作者心境的一个短语是:浩荡离愁。 三、问答题 1.这首诗“浩荡离愁白日斜”是怎样写“离愁”的?答:用“浩荡”表现“离愁”的广阔无边,用“白日斜”的特定情境烘托“离愁”。 2.怎样理解诗中的“离愁”?答:诗中的“离愁”是指愤然辞官回家所产生的对亲朋好友的依依不舍之情。 3.为什么不说“夕阳斜”而说“白日斜”?答:(一)“白日”表现出白的颜色,白色的太阳比残红的夕阳无疑更加具有画面感与沧桑感,正好与作者当时的苦闷的心境相吻合,也隐喻当时国势渐渐颓废的社会现实,而夕阳则不能。(二)“夕阳”已包括“斜”之意,用“白日”既不重复又可表达作者的愁苦情怀.(三)音律不合。夕阳,平平;白日,仄仄。格律诗因为音韵的需要,所以用白日代夕阳 4.请你谈谈对三、四句诗的理解:这两句诗托物言志,诗人以落花自喻,表明自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途命运,表达了诗人高度的爱国热忱和崇高的献身精神。 5.赏析“落红不是无情物,化作春泥更护花”。答:这两句诗托物言志,诗人以落花自喻,表明自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途命运,表达了诗人高度的爱国热忱和崇高的献身精神。 6.你认为这首诗的后两句广为传诵的原因是什么?答:这两句话以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的思想感情;这两句诗语言生动形象,内容蕴涵哲理,格调昂扬向上。 7.“落红不是无情物,化作春泥更护花”中“落红”指什么?这一句有什么深刻含义? “落红”指落花,暗指自己辞官。作者以花自喻,表明自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途命运。 8.“落红不是无情物,化作春泥更护花”一句表达了作者怎样的感情?答:自己虽然辞官,

《己亥杂诗》简案 1.朗读《己亥杂诗》。 2.作者简介。 龚自珍,号定庵,清代人,近代思想家、文学家。由于力主改革弊政,受当局排挤,48岁那年愤然辞官南归。他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。文章奥博纵横,自成一家。行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。有《龚定庵全集》。 《己亥杂诗》选自《龚自珍全集》,共350首,多咏怀和讽喻之作,写于己亥年。这一年作者愤然辞官南归,后又北上接迎眷属,往返途中将见闻感受写成三百五十首杂诗,统名曰《己亥杂诗》,此选其一。 3.赏析。 此诗前两句写景。望着夕阳西下,牵动了作者广阔无边的离愁别恨,这离别之愁,不仅是离别家眷,更是离别朝廷。诗人的马鞭所指,东即天涯海角,可见辞官的决心之大。但辞官不等于放弃理想,亦未割断自己与朝廷的感情牵连。诗后两句正是作者一片拳拳忠君爱民之心的形象体现。 后两句抒情。落红并不是无情的东西,它怀恋大自然,即使委落尘埃,也要化作春泥,护育新花生长。作者以落红自比,言外之意是自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途命运。景中寓情,情中有景,情景交融。 4.小结: 这首诗写作者辞官离京,远去天涯的无边愁思,表达了诗人政治理想至死不变的执着态度。作者以“落红”自喻,含意深刻,耐人寻味。 5.朗读并背诵诗歌。 四、小结 朗读古诗要做到读音准确,停顿恰当,重音合理,读出作品的感情和气势。背诵古诗应当从整体上来把握作品,应当在明确作品的内容,理清作品结构及作者思路的基础上,反复地诵读,细心地体会作品的精妙之处。要在理解作品的基础上背诵,在背诵的过程中加深对作品的理解。 五、作业 完成课后练习三。 一二句写浩荡离愁,黯淡宦情以“落红”自现 三四句写不甘退伏,憧憬未来寄予爱国情怀 【译文】 满怀离愁而对夕阳西下,鸣鞭东指从此浪迹天涯。 浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。 凋落的花朵仍然有情有意,化作春泥培育出新的鲜花。 落红不是无情物,化作春泥更护花。 【鉴赏】 《己亥杂诗》共315首。己亥指清道光19年(1839),鸦片战争的前一年,当时龚自珍辞官南归,后又北上迎取眷属,在南北往返途中,写就巨型组诗。本文选自《己亥杂诗》的第五篇。作者当时愤然辞官,离别亲朋好友,愁肠百结,真可谓“浩荡离愁”。“浩荡”一词,除了说明愁绪之浓,还蕴蓄着对当时社会的不满、对当政者的愤然、对人民生活的担忧等各种复杂的思想感情,同时我们还可以想象作者辞官之时拂袖而去的情景。“白日斜”是说作者带着离愁南归,因为愁绪郁积在胸中,所以感觉上时间过得很快,不知不觉已日薄西山。这里不说“夕阳”而取“白日”,正好与作者当时的心情相吻合,也隐喻当时国势渐颓的社会现实。“吟鞭”是指诗人的马鞭,“东指”点明了此行的

己亥杂诗(其五) 龚自珍 浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。 落红不是无情物,化作春泥更护花 新雷 张维屏造物无言却有情, 每于寒尽觉春生。 千红万紫安排著, 只待新雷第一声。 月夜 刘方平更深月色半人家, 北斗阑干南斗斜。 今夜偏知春气暖, 虫声新透绿窗纱。 秋夜洛城闻笛 李白谁家玉笛暗飞声, 散入春风满洛城。 此夜曲中闻折柳, 何人不起故园情。 襄邑道中 陈与义飞花两岸照船红, 百里榆堤半日风。 卧看满天云不动, 不知云与我俱东。 菊花 元稹秋丛绕舍似陶家, 遍绕篱边日渐斜。 不是花中偏爱菊, 此花开尽更无花。 春夜喜雨【唐】杜甫 好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。 西江月·夜行黄沙道中【宋】辛弃疾 明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

天净沙·秋【元】白朴 孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦。一点飞鸿影下青山绿水,白草红叶黄花。 七步诗【三国·魏】曹植 煮豆持作羹gēng,漉lù菽shū以为汁。萁qí在釜下燃,豆在釜中泣。本自同根生,相煎何太急? 鸟鸣涧【唐】王维体裁:【五绝】 人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。 芙蓉楼送辛渐【唐】王之涣 黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳?春风不度玉门关。 江畔独步寻花【唐】杜甫 黄四娘家花满蹊xī,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。 《石灰吟》【明】于谦 千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。 竹石【清】郑燮xiè 咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。 闻官军收河南河北【唐】杜甫 剑外忽传收蓟jì北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。 己亥hài杂诗【清】龚自珍(这首是《已亥杂诗》中的第220首) 九州生气恃shì风雷,万马齐喑yīn究可哀。我劝天公重抖擞dǒusǒu,不拘一格降人才。 浣溪沙【宋】苏轼 游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。 山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。潇潇暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。 卜算子。送鲍浩然之浙东【宋】王观 水是眼波横,山是眉峰聚。欲问行人去那边,眉眼盈盈处。才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春祝 《春夜洛城闻笛》李白 谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。 此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。 阵阵悠扬的笛声,从谁家中飘出? 随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

《回乡偶书》教学设计 广东省佛山市高明区更合镇合水小学陈春丽 教材分析:《回乡偶书》是人教版小学语文第三册第25课《古诗两首》里的其中一首古诗。这首古诗是唐代诗人贺知章晚年的一首佳作。诗中那个老人家,面对故乡的小顽童,在感叹时移世易之余,涌现在心头的或许是那鞍马困顿的人生旅途,是那故乡的清风明月,是那童年时听到的儿歌、吹起的牧笛,是“少小离家老大回”时急切的足音……贺知章一生仕途顺利,年逾八十告老还乡时,玄宗皇帝亲自作诗送别,还将镜湖赐给他,太子和百官为他饯别,可以说是“衣锦荣归”。但诗人没有描写那些为世俗所羡的情态,只是刻划一个久客回乡的普通人的真情实感。这一点与史籍记载贺知章一生临达豪迈、不慕荣利是一致的。 学生分析:二年级的学生年纪还比较小,以具体形象思维为主。上课的注意力比较容易分散,在课堂充分利用电教手段能很好地吸引学生的注意力。经过一年级的学习,学生已经掌握了一些识字认字的方法,大部分学生能自主识字,因而在认字识字方面可以采取自主学习、合作学习的方法进行。学生的朗读水平不高,要采取不同的朗读形式引导学生读出文中的感情。 教学模式与教学策略:运用多媒体创设情境,激发学生的学习兴趣,引导他们积极思考,热情参与。在整个教学过程中,还运用情境教学法、鼓励欣赏法、识字教学法等一系列方法帮助学生学习。引导学生通过看画面,感受诗人当时的喜悦与感慨。通过多种形式的朗读诗歌,加深学生对我国传统文化的认识。指导学生通过“互联网搜索”丰富孩子的见识。 教学目标: 1、引导学生初步掌握本课的四个生字。 2、指导学生正确、流利地朗读课文,有感情诵读课文。 3、体验作者重归故里的情感;培养学生学习古诗的兴趣。 教学重难点:理解诗词的意思,体会作者的情感。 教学准备:互联网搜索、多媒体课件 教学时间:一课时。

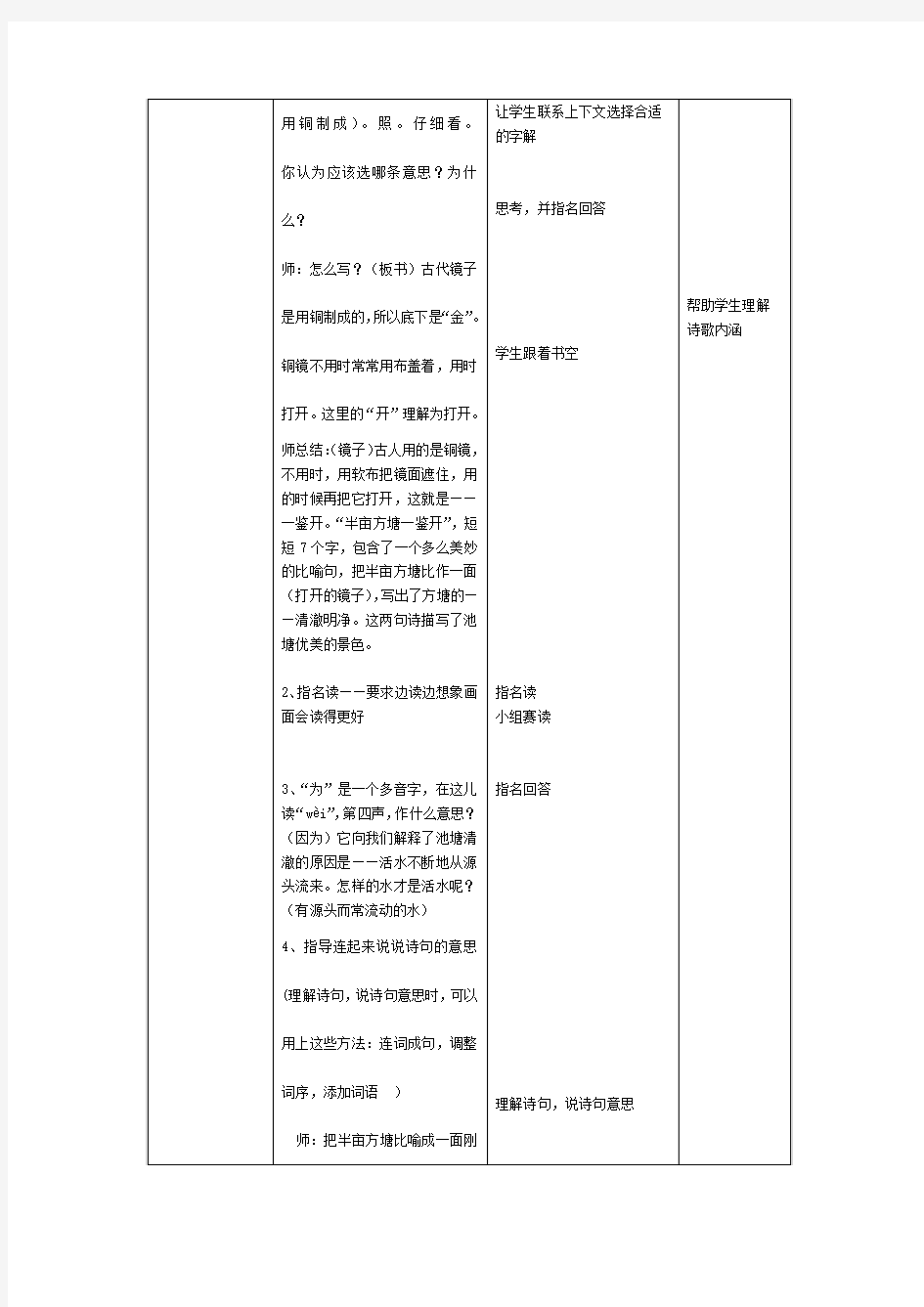

教学目标: 1.能正确、流利、有感情地朗读古诗、背诵古诗。本文来自小精灵儿童网站 2.能用自己的话说出诗句的意思,能借助图画、想象古诗所描绘的景象。 3.感受古诗文字和意境美,懂得不断读书,不断汲取新知识的重要性。 教学重点: 1.能借助图画、想象古诗所描绘的景象。 2.领悟不断读书,不断汲取新知识的重要性。教学难点:理解古诗内容与题目的关系。 教学过程: 一、知诗人 出示朱熹名言,感受诗人的学习思想。 读读这些句子,是不是感到很熟悉,很亲切? 举一而反三,闻一而知十。──宋朱熹 活到老,学到老。──宋朱熹 读万卷书行万里路——宋朱熹 读书有三到,谓心到、眼到、口到。──宋朱熹 无一事而不学,无一时而不学,无一处而不学。──宋朱熹 勿谓今日不学有来日,勿谓今年不学有来年。──宋朱熹

读书之法,在循序渐进,熟读而精思。──宋朱熹 百尺竿头,再进一步。──宋朱熹 课件再出示诗人名字,师:看,你发现了什么? 这些指导我们学习的至理名言都出自一个人的言论,那就是朱熹。关于朱熹,你了解多少?学生交流资料。本文来自小精灵儿童网站 出示,南宋著名的理学家、教育家、哲学家,是我国历史上继孔子之后的又一位大思想家。他的一生中共撰写了50余部著作,对经学、史学、文学、乐律以及自然科学都有不同程度的贡献。他的诗能用鲜明的形象把抽象的东西具体化,有的诗寓意含蓄,具有哲理。 二、解诗意 过渡:朱熹先生是勤奋读书的典范,不光读,还注意思考。有一天,朱熹读书读累了,信步走到一个池塘边,一塘清水引发了朱熹对读书的又一种思考,他颇有感触地写下了这首诗:(板书课题) 齐读课题今天我们就来学习这首诗。 1、出示: 自学要求: (1)、看看图画,读读全诗。 (2)、理解词语“鉴”“徘徊”“渠”“如许”“为”“活水”,并说说诗句的意思; (3)、说说这首诗描绘了怎样的景象? 2、交流自学情况

唐诗:贺知章《回乡偶书二首·其一》原文译文赏析 《回乡偶书二首·其一》 唐代:贺知章 少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。 儿童相见不相识,笑问客从何处来。 【译文】 年少时离乡老年才归家,我的乡音虽未改变,但鬓角的毛发却已 经疏落。 家乡的儿童们看见我,没有一个认识我。他们笑着询问我:这客 人是从哪里来的呀? 【注释】 偶书:随便写的诗。偶:说明诗写作得很偶然,是随时有所见、 有所感就写下来的。 少小离家:贺知章三十七岁中进士,在此以前就离开家乡。老大:年纪大了。贺知章回乡时已年逾八十。 乡音:家乡的口音。无改:没什么变化。一作“难改”。 鬓毛:额角边靠近耳朵的头发。一作“面毛”。衰(cui):现 一些教材版本读“shuāi”。减少,疏落。鬓毛衰:指鬓毛减少,疏落。 相见:即看见我;相:带有指代性的副词。不相识:即不认识我。 笑问:一本作“却问”,一本作“借问”。 【赏析】

这是一首久客异乡、缅怀故里的感怀诗。写于初来乍到之时,抒 写久客伤老之情。 “少小离家老大回”,诗一开始,就紧扣题目,单刀直入,点明 离家与回乡相距年岁之久、时间之遥,其中已蕴藏着很深的感慨。这 感慨在同题第二首诗中即有明白的描写:“离别家乡岁月多,近来人 事半消磨。惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。”山河依旧,人事消磨,将自然的永恒与人生的多变作了鲜明的对照。这里是明写,在 “少小离家老大回”中是隐含,表现手法不同,艺术效果也不同。 第二句“乡音无改鬓毛衰”用的也是对比法,但不是自然与人生 的对比,而是语言与鬓发的对比。语言习惯一经形成,虽经岁月磨砺 也难以更改;美好青春难以永驻,童颜黑发转眼即可衰颓。“乡音无改”既是家乡在诗人身上打下的永久抹不掉的烙印,又是诗人亲近家 乡儿童的媒介,所以弥足珍贵;“鬓毛衰”本是离乡数十年来宦游奔 波的必然结果,幸而叶落归根,在白发飘萧的垂暮之年,终于返回朝 思暮想的家乡,因而倍觉幸运。诗人这时的感情是悲喜交集,感慨与 激动参半。 三四句从充满感慨的一幅自画像,转而为富于戏剧性的儿童笑问 的场面。“笑问客从何处来”,在儿童,这仅仅淡淡的一问,言尽而 意止;在诗人,却成了重重的一击,引出了他的无穷感慨,自己的老 迈衰颓与反主为宾的悲哀,尽都包含在这看似平淡的一问中了。全诗 就在这有问无答处悄然作结,而弦外之音却如空谷传响,哀婉备至, 久久不绝。 就全诗来看,一二句尚属平平,三四句却似峰回路转,别有境界。后两句的妙处在于背面敷粉,了无痕迹:虽写哀情,却借欢乐场面表现;虽为写己,却从儿童一面翻出。而所写儿童问话的场面又极富于 生活的情趣,即使读者不为诗人久客伤老之情所感染,也不能不被这 一饶有味味的生活场景所打动。

《回乡偶书》教学设计 教材分析:《回乡偶书》是人教版小学语文第三册第25课《古诗两首》里的其中一首古诗。这首古诗是唐代诗人贺知章晚年的一首佳作。诗中那个老人家,面对故乡的小顽童,在感叹时移世易之余,涌现在心头的或许是那鞍马困顿的人生旅途,是那故乡的清风明月,是那童年时听到的儿歌、吹起的牧笛,是“少小离家老大回”时急切的足音……贺知章一生仕途顺利,年逾八十告老还乡时,玄宗皇帝亲自作诗送别,还将镜湖赐给他,太子和百官为他饯别,可以说是“衣锦荣归”。但诗人没有描写那些为世俗所羡的情态,只是刻划一个久客回乡的普通人的真情实感。这一点与史籍记载贺知章一生临达豪迈、不慕荣利是一致的。 学生分析:二年级的学生年纪还比较小,以具体形象思维为主。上课的注意力比较容易分散,在课堂充分利用电教手段能很好地吸引学生的注意力。经过一年级的学习,学生已经掌握了一些识字认字的方法,大部分学生能自主识字,因而在认字识字方面可以采取自主学习、合作学习的方法进行。学生的朗读水平不高,要采取不同的朗读形式引导学生读出文中的感情。 教学模式与教学策略:运用多媒体创设情境,激发学生的学习兴趣,引导他们积极思考,热情参与。在整个教学过程中,还运用情境教学法、鼓励欣赏法、识字教学法等一系列方法帮助学生学习。引导学生通过看画面,感受诗人当时的喜悦与感慨。通过多种形式的朗读诗歌,加深学生对我国传统文化的认识。指导学生通过“互联网搜索”丰富孩子的见识。 教学目标: 1、引导学生初步掌握本课的四个生字。 2、指导学生正确、流利地朗读课文,有感情诵读课文。 3、体验作者重归故里的情感;培养学生学习古诗的兴趣。 教学重难点:理解诗词的意思,体会作者的情感。 教学准备:互联网搜索、多媒体课件 教学时间:一课时。 一、谈话引入 - 1 -

古诗诵读回乡偶书 一、教学目标 1、学会认“偶、鬓、衰”三个生字。读熟并背诵古诗。 2、诵读过程中,初步感知诗文的意思,受到古文化语言的熏陶。 二、教学重难点: 正确流利地诵读古诗为重。注意引导学生在品味诗文,读出自己的理解和感受。 三、教学过程 一、激趣导入: 1、指名学生扮演诗人(下巴贴上白须,鬓角处以棉花贴成花白) 生:请你们猜猜我是谁?我是唐朝诗人贺知章,我很小时就离开了家乡,家乡的山水道路一点也没变啊!可这么多年,我没回来过,难怪大家不认识我了。想到这些,我要赋诗一首。(投影出示《回乡偶书》) 二、初读感知。 1、师范读。学生借助拼音读准字音。 2、抽读字卡,正音“衰”为翘舌音, 3、指名分行读诗句,再次正音。 三、研读感悟 1、师述诗意:我年少时离开家乡后,日夜思念着它,如今已

经年老的我终于回来了,家乡的口音虽然没有变化,头发却已稀疏斑白了。孩子们看见我,都围着我好奇地问:“你是谁?从哪来呀?“真叫我一肚子的话说不出,哭笑不得。 2、师:你们能明白我的感受吗?请你们自己读读古诗,读出自己的感受。 3、指名读诗。评点:(预设1)学生流利读诗,却缺乏感情。师:我年纪太大了,像你们这样一口气读下来,我吃不消,要慢一点。 (预设2)学生有感情读文,但调子一样。师大声跟读:你理解了我,有些伤感,是吧?可后两句怎么办?(预设3)学生轻松愉快地读诗文后两句。师:是啊,当我回到故乡心情伤感时。村边的孩子们围住我问个不停,看着他们天真可爱的样子,我的心情一下开朗舒畅起来。(预设4)学生入情地读文,富有韵味。师紧握生手:你真是我的知己呀! 四、诵读欣赏 1、师:刚才,我们和诗人一起品读古诗,非常棒!你们想不想也来扮演诗人? 请你们先在小组内读,读熟了,请一个代表上来表演表演。 2、学生四人小组读诗,相互评议,推选代表。 3、代表们扮演诗人,诵读古诗。 五、背诵积累。 1、自由背诵。指名展示。 2、一起读诗人的另一首诗《咏柳》 3、课外找找贺知章的其它诗文读读,背背。

古诗己亥杂诗翻译赏析 《己亥杂诗》作者是清朝文学家龚自珍。此诗一共两首其古诗全文如下: 【前言】 《己亥杂诗》是清代诗人龚自珍创作的一组诗集。己亥为清道光十九年(1839年),这一年作者48岁,因厌恶仕途,辞官离京返杭,后因迎接眷属,又往返一次。在往返京杭的途中,共写了220首七言绝句,总题《己亥杂诗》,是一组自叙诗,写了平生出处、著述、交游等,题材极为广泛,其中第5首及第125首被我国中小学语文课本收录。表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,充分表达诗人的壮怀。 第一首: 九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。 我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。 【翻译】 要是这么大的中国重新朝气蓬勃,靠的是像疾风迅雷般的改革。像万马齐喑一样的局面,毕竟让人心痛。我奉劝皇帝能重新振作精神,不要拘守一定规格降下更多的人才。 【鉴赏】 这是一首出色的政治诗。全诗层次清晰,共分三个层次:第一层,写了万马齐喑,朝野噤声的死气沉沉的现实社会。第二层,作者指出

了要改变这种沉闷,腐朽的现状,就必须依靠风雷激荡般的巨大力量。暗喻必须经历波澜壮阔的社会变革才能使中国变得生机勃勃。第三层,作者认为这样的力量来源于人材,而朝廷所应该做的就是破格荐用人材,只有这样,中国才有希望。诗中选用“九州”、“风雷”、“万马”、“天公”这样的具有壮伟特征的主观意象,寓意深刻,气势磅礴。 第二首: 浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。 落红不是无情物,化作春泥更护花。 【翻译】 浩浩荡荡的离别愁绪向着日落西斜的远处延伸, 马鞭向东举起,这一起身,从此就是天涯海角了。我辞官归乡,犹如从枝头上掉下 来的落花,但它却不是无情之物,化成了泥土,还要报效国家,为国家尽自己的一份心力。 【鉴赏】 诗的前两句抒情叙事,在无限感慨中表现出豪放洒脱的气概。一方面,离别是忧伤的,毕竟自己寓居京城多年,故友如云,往事如烟;另一方面,离别是轻松愉快的,毕竟自己逃出了令人桎梏的樊笼,可以回到外面的世界里另有一番作为。这样,离别的愁绪就和回归的喜悦交织在一起,既有“浩荡离愁”,又有“吟鞭东指”;既有白日西斜,又有广阔天涯。这两个画面相反相成,互为映衬,是诗人当日心境的真实写照。诗的后两句以落花为喻,表明自己的心志,在形象的比喻中,自然而然地融入议论。“落红不是无情物,化作春泥更护花。”这

古诗诵读回乡偶书 [教学目标] 认知目标: 学会生字,了解古诗大意。 能力目标: 理解领悟诗意,学会有感情地朗读古诗。 情感目标: 想象古诗所表现的情景,体会作者忧伤之情。 [教学准备] 生字卡片;多媒体课件 [教学过程] 一、谈话导入,据题质疑 1、复习导入。 同学们,上学期你们学过一首古诗叫《咏柳》,你还能背下来吗?(指名背再齐背) 2、介绍背景。(出示课件) 你们还记得这首诗是谁写的吗?对,他是诗人贺知章,他以写七 绝为见长。他一生仕途顺利,直到八十六岁才告老还乡,在离开京城时,文武百官都来送行,直到城门外,唐玄宗还亲自写诗送行,真够风光荣耀。当他以一个普通老人的面貌回到阔别了五十年的故乡时,又是一番怎样的场景呢? 3、揭示题目: 今天,我们来学习古诗《回乡偶书》。(师板书课题)

4、据题质疑: ⑴理解“偶书”,这里的“偶”“书”各是什么意思? ⑵看了题目,你想知道什么? (师根据学生所提问题,进行副板书,并梳理归纳) 二、自主合作,初步感知 师:自由读诗,边读边观察,你发现了什么?或者你读懂了什 么? 1、生自学,并在小组内交流:自己读懂了什么? 2、检查反馈:(课件) ⑴①出示生字新词,指名读,师生纠正②齐读生字新词。 ⑵①指名读诗②范读(出示课件),生画节奏③分组读诗④齐读古诗 三、细读品味,感悟理解 1、学习第一句(课件)(出示第一二行) (1)指名读。 (2)点击重点词语:少小、老大、乡音、无改、鬓毛衰引导学生边观察插图边说意思(板书:少小、老大、音无改、鬓毛衰) (3)这两行诗的意思是什么?(自己试讲,再讲给同桌听,最后全班交流) (4)师归纳,生质疑: 师:学了这两行诗,你有什么要问的? (5)看来同学们不仅会读,还会思考。那么你们能“从乡音无改”

解释《回乡偶书》的诗词的意思古代诗词 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢回乡偶书回乡偶书 ——贺知章 少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰.儿童相见不相识,笑问客从何处来. 【注释】 《回乡偶书》,本题共两首,本篇是第一首.贺知章于天宝三年请求为道士,辞官还乡,时年八十有余.本诗当写于此时. 鬓毛衰:两鬓头发已经斑白稀疏.鬓毛,长在耳朵前边的头发.衰,衰老. 【古诗今译】 年轻少壮、风华正茂的时候离开家乡,年事老迈之时才回来;今日返归,虽然言语中还依然保留着往日那浓浓的家乡口音,但是两鬓的头发却已经变得稀疏衰败.乡里的孩子们不知道我是一位归乡寻根的老者,把我当成了远道而来的客人为了起来,有个孩子竟然还笑着问:“老爷爷,

您这是从哪儿来呀?” 【赏析】 诗人贺知章于天宝三年辞去朝廷官职,告老返回故乡越州永兴,时年已八十六岁高龄,距他中年离乡已有五十多个春秋了.人生轮转,世事沧桑,心头自然无限感慨.《回乡偶书》的“偶”字,不只是说诗作得之偶然,同时也表露了诗情来自于生活、发之于心底的一层意思. 这首诗写于初回故里之时,抒写久客伤老之情.在第一、二句中,诗人置身于故乡熟悉而又陌生的环境之中,一路迤逦行来,心情自然不会平静:当年离家之时,血气方刚,风华正茂;今日归来之际,老迈年高,鬓发疏落,不禁感慨多多.首句用“少小离家”与“老大回”的句中对比,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情坏.次句以“鬓毛衰”顶承上句,具体写出了自己的“老大”之态,并以不变的“乡音”映衬变化了的“鬓毛”,言下大有“能否被故乡认得”之担忧,从而为唤起下两句儿童不相识而发问做了一个很好的

2019小学必备古诗文:己亥杂诗 己亥杂诗 作者:龚自珍 九州生气恃风雷, 万马齐喑究可哀。 我劝天公重抖擞, 不拘一格降人才。 注释 1.这是《己亥杂诗》中的第二百二十首。 2.生气:生气勃勃的局面。 3.恃:依靠。 4.喑:哑。 5.万马齐喑:比喻社会政局毫无生气。 6.究:终究,毕竟。 7.天公:造物主,这里指天帝。 8.重:重新。 9.抖擞:振作精神。 10.降:降生。 11.九州:中国。 12.风雷:风、雷一般的样子 译文 只有狂雷炸响般的巨大力量才能使中国大地发出勃勃生机,

然而朝野臣民噤口不言终究是一种悲哀。 我奉劝天帝能重新振作精神, 不要拘守一定规格降下更多的人才。 解说 “万马齐喑究可哀”一句,深刻地表现了龚自珍对清朝末年死气沉沉的社会局面的不满,因此他热情地呼唤社会变革,而且认为这种变革越大越好,大得该像惊天动地的春雷一样。他又认为实行社会变革最重要的因素是人才,所以他热情地呼唤:天公啊!请你抖擞精神,把各式各样的人才都赐给我们吧。 赏析 这是一首出色的政治诗。全诗层次清晰,共分三个层次:第一层,写了万马齐喑,朝野噤声的死气沉沉的现实社会。第二层,作者指出了要改变这种沉闷,腐朽的观状,就必须依靠风雷激荡般的巨大力量。暗喻必须经历波澜壮阔的社会变革才能使中国变得生机勃勃。第三层,作者认为这样的力量来源于人材,而朝庭所应该做的就是破格荐用人材,只有这样,中国才有希望。诗中选用“九州”、“风雷”、“万马”、“天公”这样的具有壮伟特征的主观意象,寓意深刻,气势磅礴。 诗的前两句用了两个比喻,写出了诗人对当时中国形势的看法。“万马齐喑”比喻在腐朽、残酷的反动统治下,思想被禁锢,人才被扼杀,到处是昏沉、庸俗、愚昧,一片死寂、令人窒息的现实状况。“风雷”比喻新兴的社会力量,比喻尖锐猛烈的改革。从大处着眼、整体着眼、大气磅礴、雄浑深邃的艺术境界。诗的后两句,“我劝天公重

五年级上册语文教材解读-16古诗两首观书有感西师大版(2019) 观书有感 宋·朱熹 半亩方塘一鉴开, 天光云影共徘徊。 问渠那得清如许? 为有源头活水来。 注释 这首诗富于启发而有历久常新。半亩大的池塘像明镜一样,映照着来回闪动的天光云影。要问这池塘怎么这样清澈?原来有活水不断从源头流来啊!诗的寓意很深,以源头活水比喻学习,要不断吸取新知识,才能有日新月异的进步。 赏析 (其一)这是一首有哲理性的小诗。人们在读书后,时常有一种豁然开朗的感觉,诗中就是以象征的手法,将这种内心感觉化作可以感触的具体行象加以描绘,让读者自己去领略其中的奥妙。所谓"源头活水",当指从书中不断汲取新的知识。《观书有感》是南宋大学问家朱熹的一首脍炙人口的名诗,抄录下来,与大家共同分析欣赏。希望对无心向学,不读书看报,只知玩玩乐乐的青年朋友,有所启迪勉励。原诗四句:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊;问渠那得清如许?为有源头活水来。”它实写的是明丽清新的一派田园风光,反复读上几遍,会觉得愈读愈爱读!你看,半亩的一块小水塘,在朱熹笔下是展开的一面镜子(一鉴开),起笔就恬静而幽雅得让人立时展开了想象的翅膀。

第二句更引起读者遐想,这面“镜子”中映照着天上徘徊的云影,可想那清澈的水面那么静谧可爱了!作者在第三句提了个问题,这水为什么如此清澈呢?他高兴地自问答道,因为源头总有活水补充,一直不停地流下来。这幅美丽的自然风光图卷,已经令人读后清新明快了,更让人拍案叫绝的是一看题目,是观书的感想,顿时这美的意境升华,运用了托物言志的手法,把活水与读书融合了。原来,大学者朱熹在赞美读书有所领悟,心灵中感知的畅快、清澈、活泼,以水塘和云影的映照畅叙出来了。他的心灵为何这样澄明呢?因为总有像活水一样的书中新知,在源源不断地给他补充啊!大才子朱熹的一首小诗,给我们诸多启示,多读一点好书,会让自己思想永远活泼,才思不绝,情操高雅啊! (其二)这也是一首借助形象说理的诗。它以泛舟为例,让读者去体会与学习有关的道理。诗中说往日舟大水浅,众人使劲推船,也是白费力气,而当春水猛涨,即使艨艟巨舰也如羽毛般轻,自由自在地飘行在水流中。诗中突出春水的重要,意在强调做学问要功夫到家,才能有所突破。这首诗很可能是作者苦思某个问题,经过学习忽然有了心得后写下来的。 介绍 【注释】 ①方塘:又称半亩塘,在福建尤溪城南郑义斋馆舍(后为南溪书院)内。朱熹父松与郑交好,故尝有《蝶恋花·醉宿郑氏别墅》词云:“清晓方塘开一境。落絮如飞,肯向春风定。”鉴:镜。古人以铜为境,包以镜袱,用时打开。

《回乡偶书》教案 刘晓娟 教学目标: 1、认识“偶、离、鬓、何、衰、客”六个字,会写“音、客、何”三个字。 2、能够正确流利有感情的诵读古诗。 3、理解诗人久别家乡后归来的悲欣交集之情。 教学过程: 一、以旧引新、情境导入 播放少儿歌曲《静夜思》,你知道它的作者是谁吗?(李白)《静夜思》是李白客居他乡时写下的一首思乡之诗,今天我们也要学习一首和家乡有关的诗,他的作者不是李白,但和李白是非常要好的朋友,他们经常在一起饮酒作诗,你知道他是谁吗?(贺知章)多媒体介绍贺知章。 贺知章三十多岁离乡做官,直到八十多岁才再次回到故乡,五十年过去了,当再一次回到故乡的时候,他的心中感慨万千,于是提笔写了我们今天要学的这首诗,《回乡偶书》(齐读课题)。 二、初读古诗 自由朗读古诗,读准字音。 三、精读古诗 这是一首古诗,学习古诗要讲究一定的方法。老师这儿有一颗苹果树,树上有四个苹果,如果你能把四个苹果都摘下来,那这首诗你

就学会了。我们来看看四个苹果分别是什么?(我会认、我会解、我会读、我会想)有信心把它们摘下来吗? 1、我们首先来看看第一个苹果能不能摘下来,多媒体出示生字,带拼音齐读,去拼音指名读。 2、让我们来看看第二个苹果,我会解。解,是什么意思?(理解)很好,你已经知道了解释古诗的第一个方法,那就是“扩词”。怎样去理解这些跟我们隔了一千多年之远的古人说的话呢?别急!我们先来看看这首诗的名字《回乡偶书》,我想请人再给这四个字扩扩词。(回到、家乡、偶然、书写)我们把扩的词联合起来看看,这句话能读的通吗?不能,那我们给它补一补,回到家乡偶然写下的一首诗,这样通不通?理解了吗?(齐读一遍)你看,我们把书写换成了写下,又补上了“的一首诗”这几个字,回乡偶书的意思就出来了,这就是我们学习古诗的第二和三种方法,学会了运用“扩、换、补”的方式,那么你学任何一首古诗就都不难理解了。是不是真的呢?我们进入诗文你就知道了! 出示“少小离家老大回”,先给加点字扩词(离开、家乡、回来)。我们还有少小和老大的意思还不知道,老师说这句话的意思应该是“小儿子离开家,大儿子回来住”对不对?哦,不对,那应该是什么意思呢?嗯,有些字的意思古代和现代可不一样,所以我们要换一换,我把少小换成“年轻的时候”,老大换成“年老的时候”,现在能不能解释的通?能了,再补上一个“才”字就更完整了,“年轻的时候离开家乡,到年老了才回来。”我们就用上了刚刚讲的三种方法,扩换

回乡偶书教案 第一课时 教学目标: 1、认识2个生字,会写3个字。 2、有感情地朗读课文,背诵课文,体会诗中的真情实感。 3、懂得热爱家乡。 教学重点: 有感情地朗读课文,背诵课文。 教学难点: 初步体会诗人热爱家乡的真情实感。 教具准备: 生字词语卡片。 教学过程: 一、谈话导入 1、同学们已经学了很多古诗,谁愿意把自己喜欢的古诗背给大家听?(指名背) 2、揭示课题:《回乡偶书》 二、初读感知 1、范读《回乡偶书》 2、学生借助拼音自由朗读古诗,读准字音,读通诗句。有困难找同学或老师帮忙。 3、认读生字:客何 说说你是怎么记住它们的?并用它们组词。 4、说说你在预习中知道了什么? 5、质疑并适时解疑。 6、看图试着说说《回乡偶书》这首诗的大意。 7、我会说: 贺知章小时侯离开自己的家乡,直到老了才回来。在乡间小路上碰上了一群孩子,孩子们()地问:“( )。” 三、朗读,并试着背诵: 四、指导写字:音客何 先观察字的特点,再描红、临写,最后评一评。 板书设计: 回乡偶书 贺知章 少小离家/老大回, 乡音无改/ 鬓毛衰。 儿童相见/不相识, 笑问/客从何处来。 教学后记: 第二课时 第()周2009年月日

教学目标: 1、认识2个生字,会写3个字。 2、有感情地朗读课文,背诵课文,体会诗中的真情实感。 3、懂得热爱家乡。 教学重点: 有感情地朗读课文,背诵课文。 教学难点: 体会诗人热爱家乡的真情实感。 教具准备: 小黑板 教学过程 一、查检复习 1. 指名认读生字。 2. 朗读课文。 二、精读理解、朗读感悟 1、创设情境:如果你就是贺知章,离开家乡几十年之后,回到了自己的家乡,回到了自己的爸爸、妈妈身边,你的心情会怎样? 2、指导感情朗读(师范读、指名读、生自读、小组读、展示读) (第一句:语速稍慢,读出诗人离乡之久。第二句:“无改”读得昂扬一些,“衰”读得起伏一些,读出诗人对家乡的思念、热爱之情。第三、四句:语速稍快,读出儿童的天真活泼、惊奇。) 3、背诵这首古诗,看谁先背下来。 三、实践活动 1、借助课文插图和诗句进行想象,小组合作表演《回乡偶书》。 2、师生评价表演情况 四、拓展活动 课外阅读古诗,开一次古诗朗诵会。 板书设计: 回乡偶书 贺知章 少小离家/老大回, 乡音无改/ 鬓毛衰。 儿童相见/不相识, 笑问/客从何处来。 教学后记:

二年级语文上册古诗诵读回乡偶书教案2 沪教版 教学目标: 1、认识诗中的5个生字,会写“客、何、音”三个字,有感情地朗读和背诵古诗。 2、体会诗人所表达的思想感情;懂得热爱家乡的思想感情。 教学重点:有感情地朗读和背诵古诗。 教学方法: 凭借课件,通过自主探究,小组合作和师生互动、讨论,达到简单了解古诗内容并能有感情地朗读。 课前准备:电脑课件 教学过程: 一、动体验,激趣引入: 课件出示贺知章画像。 师:你知道这是谁吗? 学生回答。 课件出示贺知章简介,简介作者生平,学生认识作者感兴趣的事件。(贺知章:唐朝诗人,一生仕途顺利,八十多岁衣锦还乡,唐玄宗曾亲自赐诗送别,十分风光。踏上了故乡的土地,有感而发,写下了两首《回乡偶书》。) (设计意图:简单了解作者,激发学生学习古诗的兴趣。) 二、读诗悟情 1、出示《回乡偶书》,教师范读 师:打开书,做到独立识字。不认识的字看树叶中的拼音。(自由读生字、读课文) 学生自由朗读古寺。 指名读诗。 师:还有三个字宝宝要求我们会写。(课件出示:音、客、何) 怎样记住他们呢? 学生分析字形 师指导书写生字。强调各的撇捺要舒展开。 生书空。 (设计意图:识字、写字排除学习困难。) 2、初读古诗,了解大意 再读诗,想一想:古诗讲了一件什么事? 学生分小组交流。 指名学生回答。

引导学生说出:诗人很小就离开了家乡,八十多岁回到了家乡,儿童们都不认识他了,笑着问他:“你从哪里来呀?” (设计意图:充分放手,给学生探究、交流的时间和机会。) 你还有哪句不明白? (“乡音无改鬓毛衰”是什么意思?) 出示课件,理解“乡音”和“无改”。 用肢体语言解释“鬓毛”。 出一个难一点的问题:你能不能用“虽然……但是……”说一句话,还可以解释这句诗的意思? 给学生充分的时间想后指名学生说。 (设计意图:教师引导学生学习,突破本课理解上的难点。) 3、读出节奏 知道了什么意思,就读的更好了。会读了吗? 学生练读。 指名读。 课件出示节奏,学生读。 少小离家老大回, 乡音无改鬓毛衰。 儿童相见不相识, 笑问客从何处来 (设计意图:简单了解诗意后,鼓励学生读出节奏,为下一步读出感情做准备。) 4、读出韵味 诗人离开家乡时间长吗?你怎么知道的? 诗人回到家乡什么心情?带着自己感觉到的心情读一读。 指名说并读一读。 (指导学生带着不同的语气读。) 一个“笑”突出了儿童的高兴心情。我们一起是着读一读吧! 齐读古诗。 (设计意图:指导学生个性化的朗读,读出不同的韵味,进一步感悟作者复杂的感情。) 5、表演古诗 贺知章和儿童之间会说些什么吗?两个同学合作演一演吧! 自由结组,合作表演。 全班表演。给表演好的小组以掌声。 6、你能从诗句中找出反义词吗? (设计意图:体现语文的工具性,工具性与人文性并重。) 三、拓展阅读: 我们刚才介绍贺知章的时候就说了他写了两首《回乡偶书》。想知道另一首吗?

龚自珍古诗已亥杂诗的意思是什么,已亥杂 诗古诗原文翻译解释 九州生气恃风雷, 万马齐喑究可哀。 我劝天公重抖擞, 不拘一格降人才。 注释 1.这是《己亥杂诗》中的第二百二十首。(已被编入人教版小学语文六年级下册古诗词背诵第八首) 2.生气:生气勃勃的局面。 3.恃(shì):依靠。 4.喑(yīn):哑。 5.万马齐喑:比喻社会政局毫无生气。 6.究:终究,毕竟。 7.天公:造物主,这里指天帝。 8.重:重新。 9.抖擞:振作精神。 10.降:降生。 11.九州:中国。 12.风雷:风、雷一般的样子

译文 只有狂雷炸响般的巨大力量才能使中国大地发出勃勃生机,然而朝野臣民噤口不言终究是一种悲哀。 我奉劝天帝能重新振作精神, 不要拘守一定规格降下更多的人才。 解说 “万马齐喑究可哀”一句,深刻地表现了龚自珍对清朝末年死气沉沉的社会局面的不满,因此他热情地呼唤社会变革,而且认为这种变革越大越好,大得该像惊天动地的春雷一样。他又认为实行社会变革最重要的因素是人才,所以他热情地呼唤:天公啊!请你抖擞精神,把各式各样的人才都赐给我们吧。 赏析 这是一首出色的政治诗。全诗层次清晰,共分三个层次:第一层,写了万马齐喑,朝野噤声的死气沉沉的现实社会。第二层,作者指出了要改变这种沉闷,腐朽的观状,就必须依靠风雷激荡般的巨大力量。暗喻必须经历波澜壮阔的社会变革才能使中国变得生机勃勃。第三层,作者认为这样的力量来源于人材,而朝庭所应该做的就是破格荐用人材,只有这样,中国才有希望。诗中选用“九州”、“风雷”、“万马”、“天公”这样的具有壮伟特征的主观意象,寓意深刻,气势磅礴。 诗的前两句用了两个比喻,写出了诗人对当时中国形势的看法。“万马齐喑”比喻在腐朽、残酷的反动统治下,思想被禁锢,人才被扼杀,到处是昏沉、庸俗、愚昧,一片死寂、令人窒息的

《己亥杂诗》教案 【教学目标】 1、知识与能力 (1)朗读背诵并默写《己亥杂诗》。 (2)联系作者写作背景,理解诗意,体会情感。 (3)初步感知本诗的表达特点。 2、过程与方法 读好诗句,整体把握,诵读赏析,领悟情感,拓展延伸。 3、情感态度与价值观 体会诗人希望社会变革和期待人才辈出的强烈的爱国情感。 【教学重难点】 在诵读的基础上,理解诗意,体会情感。 【课时安排】 一课时 【教学准备】 PPT课件 【教学过程】 导课题 课前活动:现在还没有上课,我们先来做做小游戏,放松放松!第一关,看图猜古诗。会背的一起来背背。你们真厉害,张口就来。我们走进第二关,妙语生花用古诗。哇,你们不仅会背,还能活学活用呢。最后一关,只言片语猜古诗。请你猜猜下面的文字说的是哪位诗人?是白居易呢,还是龚自珍呢?哇,这都能猜对,看来你们课外读了不少诗呢。好了,咱们放松的差不多了,准备好上课了吗?好,上课! 1、今天我们就要来学一首龚自珍写的诗《己亥杂诗》。仔细看老师写课题,请书空一起写。己字可千万不要出头。杂字的最后两笔是点,而不是撇和捺。(板书:己亥杂诗) 2、谁来读读课题。 3、我们一起来读读。 二、释诗题 ①读了课题你们知道诗题的意思吗?谁来说一说? 师述:中国古代用天干地支纪年法,己在天干的第六位,亥在地支的最后一位,组合在一起就是1839年。这一年龚自珍辞官南下,一路将所见所闻所思所想记录成315首日记体组诗。因为都写于己亥年,所以将这315首诗都称为——(读课题)《己亥杂诗》。 ②1839年的第二年,也就是1840年,中国发生了什么重大的事情吗?(学生根据课前的搜集汇报:鸦片战争。) ③小结:这一年,正是鸦片战争的前一年,曾经强盛的大清帝国行将没落。腐朽的清政府对外卑躬屈膝,对内大肆打压,官吏贪污腐败,百姓民不聊生。这时候,龚自珍写下了这首诗。 三、读诗韵 1、下面我们走进古诗,请自由读诗,要求读准字音,读出节奏。下面谁愿意来展示你的朗读?

己亥杂诗 一、自学案 1、原诗 己亥杂诗(其五) 【清】龚自珍 浩荡离愁白日斜, 吟鞭东指即天涯。 落红不是无情物, 化作春泥更护花。 2、写作背景:清道光十九年(1839)是己亥年,这一年诗人辞官离京返回杭州,后又北上迎接眷属,往返途中共写成七绝315首,总题为《己亥杂诗》。这是第五首。 2、作者简介:龚自珍(1792—1841),字璱(sè)人,号定盦(ān),浙江仁和(今杭州) 人,清代思想家、文学家及改良主义的先驱者。27岁中举人,38岁中进士。曾任内阁中书、宗人府主事和礼部主事等官职。主张革除弊政,抵制外国侵略,曾全 力支持林则徐禁除鸦片。48岁辞官南归,次年暴卒于江苏丹阳云阳书院。他的 诗文主张“更法”、“改图”,揭露清统治者的腐朽,洋溢着爱国热情,被柳亚子誉 为“三百年来第一流”。著有《定庵文集》,留存文章300余篇,诗词近800首,今人辑为《龚自珍全集》。著名诗作《己亥杂诗》共315首。 4、诗意 注解 〔吟鞭〕诗人的马鞭。吟,指吟诗。 〔落红〕落花。后两句诗言外之意是说,自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。 译文 浩浩荡荡的离别愁绪向着日落西斜的远处延伸,离开京城,马鞭向东一挥,感觉就是人在天涯一般。我辞官归乡,有如从枝头上掉下来的落花,但它却不是无情之物,化成了春天的泥土,还能起着培育下一代的作用。 从枝头上掉下来的落花不是无情之物,即使化作春泥,也甘愿培育美丽的春花成长。 注释 5、赏析 浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。 这两句抒情叙事,抒写辞官离京时的心境,在无限感慨中表现出豪放洒脱的气概。一方面,离别是忧伤的,毕竟自己寓居京城多年,故友如云,往事如烟;另一方面,离别是轻松愉快的,毕竟自己逃出了令人桎梏的樊笼,可以回到外面的世界里另 有一番作为。这样,离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起,既有“浩荡离愁”,又有“吟鞭东指”;既有白日西斜,又有广阔天涯。这两个画面相辅相成,互为映衬,是诗人当时心境的真实写照。 落红不是无情物,化作春泥更护花。 这两句展开联想,用比喻的修辞手法,移情于物,借“落花”自喻,表现了诗人超凡脱俗的宽广胸怀。在形象的比喻中,融入议论,自然而朴实。最后一句,表现出

龚自珍《己亥杂诗》拼音版 己亥杂诗 龚自珍 jiǔ zhōu shēng qì shì fēng léi 九州生气恃风雷, wàn mǎ qí yīn jiū kě āi 万马齐喑究可哀。 wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu 我劝天公重抖擞, bù jū yī gé jiàng rén cái 不拘一格降人才。 作者背景 龚自珍(1792-1841),一名巩祚,字(?王+瑟)人,号定庵,浙江仁和(今浙江杭州)人。道光进土,中国近代著名的启蒙主义思想家,在诗歌创作上也有相当高的成就,诗风瑰丽,有“龚派”之称。他的诗饱含着忧国愤世的激情和对理想的憧憬,语言恣纵雄奇。 注词释义 己亥:道光十九年。 九州:指中国。 生气:活力,生命力。 万马齐喑:比喻当时的中国死气沉沉。 喑:哑。 究:终究、毕竟。 重抖擞:重新振作、奋发起来。

不拘一格:打破常规,采用多种方式。 降:赐给、给予。这里有产生、选用的意思。 古诗今译 九州内生机勃勃要有风雷激荡,万马齐喑的沉闷局面实在可哀。我劝告天公要重新把 精神振作,打破一切清规戒律去选用人才。 名句赏析——“不拘一格降人才。” 这是首借题发挥,极力提倡“更法”,抒发强烈的爱国主义热情的诗作。龚自珍生活 的时代正当清政府腐败衰落的`时期,阶级矛盾和民族矛盾日益尖锐。诗人用象征的手法,写了这首感情激越的诗篇。大自然要保持生气勃勃的状态就要有风雷的激荡,如果在死气 沉沉的空气中则一切都会窒息。同样,中国要重现勃勃的生机,也必须要实行重大的变革。天公在诗中原指主宰宇宙的玉皇大帝,这里则借指清朝统治者。诗人希望当朝统治者能奋 发有为,因而大声疾呼,不拘一格地选用人才,表达出一种渴望社会变革的急切心情。全 诗充满了诗人关注社会政治的激情,想象奇物,气势生动,催人奋进,满腔爱国热情跃然 诗中。 感谢您的阅读,祝您生活愉快。