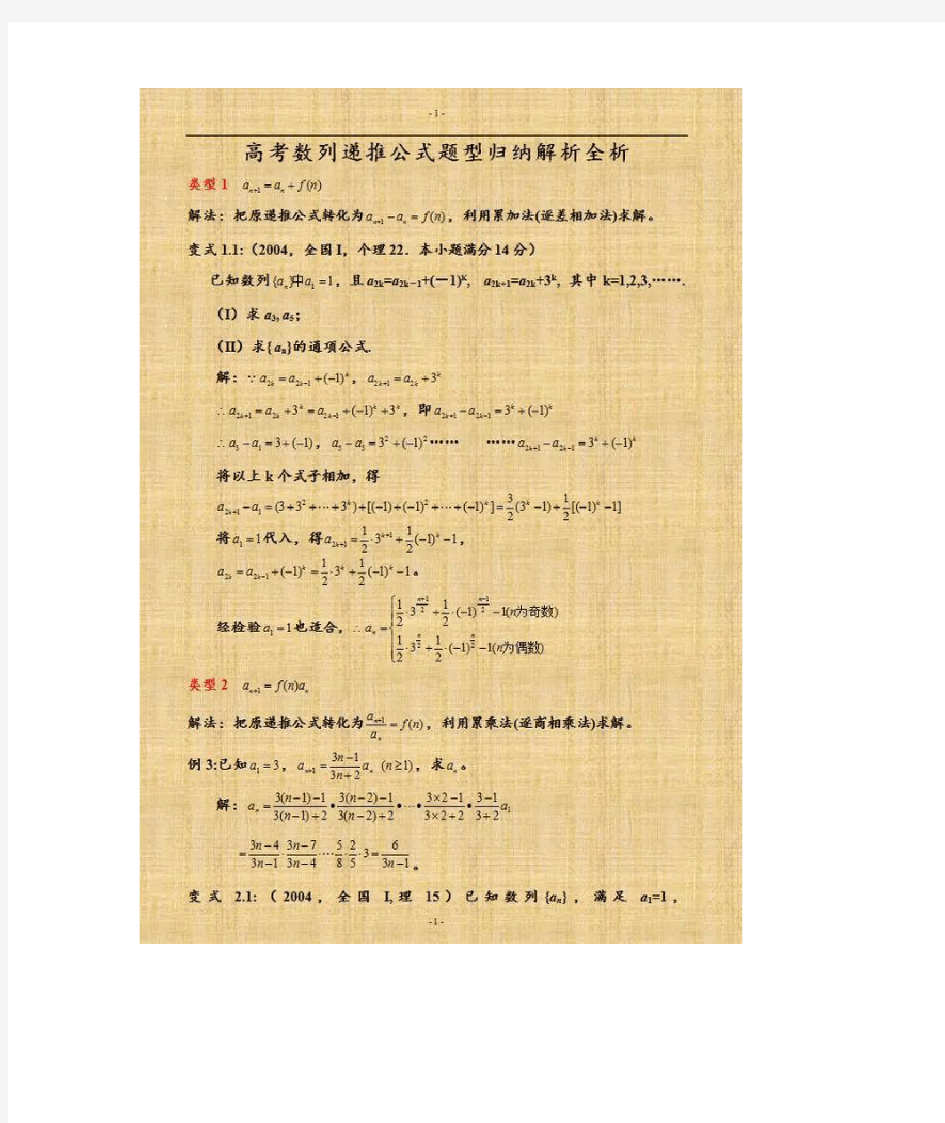

无论是最基本的题型还是最后的解答压轴题,考到数列部分的几率是相当大的,毕竟数列作为每年高考热点元老的存在。

在复习数列单元时,一定要以等差、等比数列为载体,以通项公式、求和公式为主线,注重基础,联系实际.通过对试题的练习,提高其运算能力、思辨能力、解决实际问题的能力,才能以不变应万变,在高考中立于不败之地。

简单2个字来形容掌握数列的要诀那就是规律。这里我提供一份通过对历年来数列部分的解法归纳,希望能帮助冲刺阶段的同学更上一层楼。

2016高考数学答题技巧五步走_答题技巧 把握好考场的发挥是获得最后胜利的重要方法,查字典数学网整理了数学答题技巧五步走,希望对考生有帮助。 一、答题和时间的关系 整体而言,高考数学要想考好,必须要有扎实的基础知识和一定量的习题练习,在此基础上辅以一些做题方法和考试技巧。往年考试中总有许多考生抱怨考试时间不够用,导致自己会做的题最后没时间做,觉得很亏。 高考考的是个人能力,要求考生不但会做题还要准确快速地解答出来,只有这样才能在规定的时间内做完并能取得较高的分数。因此,对于大部分高考生来说,养成快速而准确的解题习惯并熟练掌握解题技巧是非常有必要的。 二、快与准的关系 在目前题量大、时间紧的情况下,准字则尤为重要。只有准才能得分,只有准你才可不必考虑再花时间检查,而快是平时训练的结果,不是考场上所能解决的问题,一味求快,只会落得错误百出。如去年第21题应用题,此题列出分段函数解析式并不难,但是相当多的考生在匆忙中把二次函数甚至一次函数都算错,尽管后继部分解题思路正确又花时间去算,也几乎得不到分,这与考生的实际水平是不相符的。适当地慢一点、准一点,可得多一点分;相反,快一点,错一片,花了时间还得不到分。 三、审题与解题的关系 有的考生对审题重视不够,匆匆一看急于下笔,以致题目的条件与要求都没有吃透,至于如何从题目中挖掘隐含条件、启发解题思路就更无从谈起,这样解题出错自然多。只有耐心仔细地审题,准确地把握题目中的关键词与量(如至少,0,自变量的取值范围等等),从中获取尽可能多的信息,才能迅速找准解题方向。 四、会做与得分的关系 要将你的解题策略转化为得分点,主要靠准确完整的数学语言表述,这一点往往被一些考生所忽视,因此卷面上大量出现会而不对对而不全的情况,考生自己的估分与实际得分差之甚远。如立体几何论证中的跳步,使很多人丢失1/3以上得分,代数论证中以图代证,尽管解题思路正确甚至很巧妙,但是由于不善于把图形语言准确地转译为文字语言,得分少得可怜;再如去年理17题三角函数图像变换,许多考生心中有数却说不清楚,扣分者也不在少数。只有重视解题过程的语言表述,会做的题才能得分。 五、难题与容易题的关系 拿到试卷后,应将全卷通览一遍,一般来说应按先易后难、先简后繁的顺序作答。近年来考题的顺序并不完全是难易的顺序,如去年理19题就比理20、理21要难,因此在答题时要合理安排时间,不要在某个卡住的题上打持久战,那样既耗费时间又拿不到分,会做的题又被耽误了。这几年,数学试题已从一题把关转为多题把关,因此解答题都设置了层次分明的台阶,入口宽,入手易,但是深入难,解到底难,因此看似容易的题也会有咬手的关卡,看似难做的题也有可得分之处。所以考试中看到容易题不可掉以轻心,看到新面孔的难题不要胆怯,冷静思考、仔细分析,定能得到应有的分数。 以上的数学答题技巧五步走考生可以根据自身的情况进行调整,做出最适合自己的技巧。

第4讲用数学归纳法证明数列问题 选题明细表 知识点·方法巩固提高A 巩固提高B 数学归纳法的理解1,2,5 1 数学归纳法的第一步3,7 2,7 3,4,5,6,8, 数学归纳法的第二步4,6,10,12 9,12 类比归纳8,9,11 10,11 数学归纳法的应用13,14,15 13,14,15 巩固提高A 一、选择题 1.如果命题P(n)对n=k成立,则它对n=k+2也成立,若P(n)对n=2也成立,则下列结论正确的是( B ) (A)P(n)对所有正整数n都成立 (B)P(n)对所有正偶数n都成立 (C)P(n)对所有正奇数n都成立 (D)P(n)对所有正整数n都成立 解析:由题意n=k时成立,则n=k+2时也成立,又n=2时成立,则P(n)对所有正偶数都成立.故选B. 2.设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:“当f(k)≤k2成立时,总可推出f(k+1)≤(k+1)2成立.”那么,下列命题总成立的是( D )

(A)若f(2)≤4成立,则当k≥1时,均有f(k)≤k2成立 (B)若f(4)≤16成立,则当k≤4时,均有f(k)≤k2成立 (C)若f(6)>36成立,则当k≥7时,均有f(k)>k2成立 (D)若f(7)=50成立,则当k≤7时,均有f(k)>k2成立 解析:若f(2)≤4成立,依题意则应有当k≥2时,均有f(k)≤k2成立,故A不成立; 若f(4)≤16成立,依题意则应有当k≥4时,均有f(k)≤k2成立,故B不成立; 因命题“当f(k)≤k2成立时,总可推出f(k+1)≤(k+1)2成立”?“当f(k+1)>(k+1)2成立时,总可推出f(k)>k2成立”;因而若f(6)>36成立,则当k≤6时,均有f(k)>k2成立 ,故C也不成立; 对于D,事实上f(7)=50>49,依题意知当k≤7时,均有f(k)>k2成立,故D成立. 3.若f(n)=1+++…+(n∈N*),则f(1)为( C ) (A)1 (B) (C)1++++(D)非以上答案 解析:注意f(n)的项的构成规律,各项分子都是1,分母是从1到6n-1的正整数, 故f(1)=1++++.故选C. 4.用数学归纳法证明(n+1)(n+2)…(n+n)=2n·1·3·…·(2n-1)(n∈N*),从k到k+1时,左端需增乘的代数式为( B ) (A)2k+1 (B)2(2k+1) (C)(D) 解析:n=k时左边为(k+1)(k+2)…(k+k),n=k+1时左边为(k+2)(k+3)…(k+k+2),

干货 | 50个公式,50个快速解题法 临考冲刺,快速解题是当前该关注的,50个公式,50个快速解题法,让你考试前定心。 1 . 适用条件 [直线过焦点],必有ecosA=(x-1)/(x+1),其中A为直线与焦点所在轴夹角,是锐角。x为分离比,必须大于1。 注:上述公式适合一切圆锥曲线。如果焦点内分(指的是焦点在所截线段上),用该公式?如果外分(焦点在所截线段延长线上),右边为(x+1)/(x-1),其他不变。 2 . 函数的周期性问题(记忆三个) (1)若f(x)=-f(x+k),则T=2k? (2)若f(x)=m/(x+k)(m不为0),则T=2k? (3)若f(x)=f(x+k)+f(x-k),则T=6k。 注意点:a.周期函数,周期必无限b.周期函数未必存在最小周期,如:常数函数。c.周期函数加周期函数未必是周期函数,如:y=sinxy=sin派x相加不是周期函数。 3 . 关于对称问题(无数人搞不懂的问题)总结如下 (1)若在R上(下同)满足:f(a+x)=f(b-x)恒成立,对称轴为x=(a+b)/2 (2)函数y=f(a+x)与y=f(b-x)的图像关于x=(b-a)/2对称? (3)若f(a+x)+f(a-x)=2b,则f(x)图像关于(a,b)中心对称 4 . 函数奇偶性 (1)对于属于R上的奇函数有f(0)=0? (2)对于含参函数,奇函数没有偶次方项,偶函数没有奇次方项

(3)奇偶性作用不大,一般用于选择填空 5 . 数列爆强定律 (1)等差数列中:S奇=na中,例如S13=13a7(13和7为下角标)? (2)等差数列中:S(n)、S(2n)-S(n)、S(3n)-S(2n)成等差 (3)等比数列中,上述2中各项在公比不为负一时成等比,在q=-1时,未必成立 (4)等比数列爆强公式:S(n+m)=S(m)+q2mS(n)可以迅速求q 6 . 数列的终极利器,特征根方程 首先介绍公式:对于an+1=pan+q(n+1为下角标,n为下角标), a1已知,那么特征根x=q/(1-p),则数列通项公式为an=(a1-x)p2(n-1)+x,这是一阶特征根方程的运用。 二阶有点麻烦,且不常用。所以不赘述。希望同学们牢记上述公式。当然这种类型的数列可以构造(两边同时加数) 7 . 函数详解补充 1、复合函数奇偶性:内偶则偶,内奇同外 2、复合函数单调性:同增异减 3、重点知识关于三次函数:恐怕没有多少人知道三次函数曲线其实是中心对称图形。 它有一个对称中心,求法为二阶导后导数为0,根x即为中心横坐标,纵坐标可以用x带入原函数界定。另外,必有唯一一条过该中心的直线与两旁相切。 8 . 常用数列bn=n×(22n)求和Sn=(n-1)×(22(n+1))+2记忆方法 前面减去一个1,后面加一个,再整体加一个2 9 . 适用于标准方程(焦点在x轴)爆强公式 k椭=-{(b2)xo}/{(a2)yo}k双={(b2)xo}/{(a2)yo}k抛=p/yo

2010-2016高考理科数学题型全归纳题型1、集合的基本概念 题型2、集合间的基本关系 题型3、集合的运算 题型4、四种命题及关系 题型5、充分条件、必要条件、充要条件的判断与证明 题型6、求解充分条件、必要条件、充要条件中的参数范围 题型7、判断命题的真假 题型8、含有一个量词的命题的否定 题型9、结合命题真假求参数的范围 题型10、映射与函数的概念 题型11、同一函数的判断 题型12、函数解析式的求法 题型13、函数定义域的求解 题型14、函数定义域的应用 题型15、函数值域的求解 题型16、函数的奇偶性 题型17、函数的单调性(区间) 题型18、函数的周期性 题型19、函数性质的综合 题型20、二次函数、一元二次方程、二次不等式的关系

题型21、二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的实根分布及条件题型22、二次函数"动轴定区间"、"定轴动区间"问题 题型23、指数运算及指数方程、指数不等式 题型24、指数函数的图像及性质 题型25、指数函数中的恒成立的问题 题型26、对数运算及对数方程、对数不等式 题型27、对数函数的图像与性质 题型28、对数函数中的恒成立问题 题型29、幂函数的定义及基本性质 题型30、幂函数性质的综合应用 题型31、判断函数的图像 题型32、函数图像的应用 题型33、求函数的零点或零点所在区间 题型34、利用函数的零点确定参数的取值范围 题型35、方程根的个数与函数零点的存在性问题 题型36、函数与数列的综合 题型37、函数与不等式的综合 题型38、函数中的创新题 题型39、导数的定义 题型40、求函数的导数 题型41、导数的几何意义 题型42、利用原函数与导函数的关系判断图像

知识框架 111111(2)(2)(1)(1)()22()n n n n n n m p q n n n n a q n a a a q a a d n a a n d n n n S a a na d a a a a m n p q --=≥=?? ←???-=≥?? =+-? ?-?=+=+??+=++=+??两个基等比数列的定义本数列等比数列的通项公式等比数列数列数列的分类数列数列的通项公式函数角度理解 的概念数列的递推关系等差数列的定义等差数列的通项公式等差数列等差数列的求和公式等差数列的性质1111(1)(1) 11(1)() n n n n m p q a a q a q q q q S na q a a a a m n p q ---=≠--===+=+???? ? ??????????????????? ???????????? ???? ????????????? ?????? ? ?? ?? ?? ?? ??????????? 等比数列的求和公式等比数列的性质公式法分组求和错位相减求和数列裂项求和 求和倒序相加求和累加累积 归纳猜想证明分期付款数列的应用其他??????? ? ? 掌握了数列的基本知识,特别是等差、等比数列的定义、通项公式、求和公式及性质,掌握了典型题型的解法和数学思想法的应用,就有可能在高考中顺利地解决数列问题。 一、典型题的技巧解法 1、求通项公式 (1)观察法。(2)由递推公式求通项。 对于由递推公式所确定的数列的求解,通常可通过对递推公式的变换转化成等差数列或等比数列问题。 (1)递推式为a n+1=a n +d 及a n+1=qa n (d ,q 为常数)

数学家高斯的故事 高斯(Gauss,1777—1855)、著名的德国数学家。1777年4月30日出生在德国的布伦兹维克。父亲是一个砌砖工人,没有什么文化。 还在少年时代、高斯就显示出了他的数学才能。据说、一天晚上,父亲在计算工薪账目、高斯在旁边指出了其中的错误、令父亲大吃一惊。10岁那年、有一次老师让学生将1、2、3、…连续相加、一直加到100、即1+2+3+…+100。高斯没有像其他同学那样急着相加、而是仔细观察、思考、结果发现: 1+100=101、2+99=101、3+98=101、…、50+51=101一共有50个101、于是立刻得到: 1+2+3+…+98+99+100=50×101=5050 老师看着小高斯的答卷、惊讶得说不出话。其他学生过了很长时间才交卷、而且没有一个是算对的。从此、小高斯“神童”的美名不胫而走。村里一位伯爵知道后、慷慨出钱资助高斯、将他送入附近的最好的学校进行培养。 中学毕业后、高斯进入了德国的哥廷根大学学习。刚进入大学时、还没立志专攻数学。后来听了数学教授卡斯特纳的讲课之后、决定研究数学。卡斯特纳本人并没有多少数学业绩、但他培养高斯的成功、足以说明一名好教师的重要作用。 从哥廷根大学毕业后、高斯一直坚持研究数学。1807年成为该校的数学教授和天文台台长、并保留这个职位一直到他逝世。 高斯18岁时就发明了最小二乘法、19岁时发现了正17边形的尺规作图法、并给出可用尺规作出正多边形的条件、解决了这个欧几里得以来一直悬而未决的问题。为了这个发现、在他逝世后、哥廷根大学为他建立了一个底座为17边形棱柱的纪念像。

对代数学、高斯是严格证明代数基本定理的第一人。他的《算术研究》奠定了近代数论的基础、该书不仅在数论上是划时代之作、就是在数学史上也是不可多得的经典著作之一。高斯还研究了复数、提出所有复数都可以用平面上的点来表示、所以后人将“复平面”称为高斯平面、高斯还利用平面向量与复数之间的一一对应关系、阐述了复数的几何加法与乘法、为向量代数学奠定了基础。1828年高斯出版《关于曲面的一般研究》、全面系统地阐述了空间曲面的微分几何学。并提出了内蕴曲面理论。高斯的数学研究几乎遍及当时的所有数学领域、而且在不少方面的研究走在了时代的前列。他在数学历史上的影响可以和阿基米德、牛顿、欧拉并列。 高斯一生共有155篇论文。他治学严谨、把直观的概念作为入门的向导、然后试图在完整的逻辑体系上建立其数学的理论。他为人谨慎、他的许多数学思想与结果从不轻易发表、而且、他的论文很少详细写明思路。所以有的人说:“这个人、像狐狸似的、把沙土上留下的足迹、用尾巴全部扫掉。”

§数学归纳法 1.数学归纳法的概念及基本步骤 数学归纳法是用来证明某些与正整数n有关的数学命题的一种方法.它的基本步骤是: (1)验证:n=n0 时,命题成立; (2)在假设当n=k(k≥n0)时命题成立的前提下,推出当n=k+1时,命题成立. 根据(1)(2)可以断定命题对一切正整数n都成立. 2.归纳推理与数学归纳法的关系 数学上,在归纳出结论后,还需给出严格证明.在学习和使用数学归纳法时, 需要特别注意: (1)用数学归纳法证明的对象是与正整数n有关的命题; (2)在用数学归纳法证明中,两个基本步骤缺一不可. 1.用数学归纳法证明命题的第一步时,是验证使命题成立的最小正整数n,注意n不一定是1. 2.当证明从k到k+1时,所证明的式子不一定只增加一项;其次,在证明命题对n=k+1成立时,必须运用命题对n=k成立的归纳假设.步骤二中,在 由k到k+1的递推过程中,突出两个“凑”:一“凑”假设,二“凑”结论.关键是明确n=k+1时证明的目标,充分考虑由n=k到n=k+1时命题 形式之间的区别与联系,若实在凑不出结论,特别是不等式的证明,还可以应用比较法、分析法、综合法、放缩法等来证明当n=k+1时命题也成立,这也是证题的常用方法. 3.用数学归纳法证命题的两个步骤相辅相成,缺一不可.尽管部分与正整数 有关的命题用其他方法也可以解决,但题目若要求用数学归纳法证明,则必须 依题目的要求严格按照数学归纳法的步骤进行,否则不正确. 4.要注意“观察——归纳——猜想——证明”的思维模式,和由特殊到一般的数学思想的应用,加强合情推理与演绎推理相结合的数学应用能力.

5.数学归纳法与归纳推理不同.(1)归纳推理是根据一类事物中部分事物具有某种属性,推断该类事物中每一个都有这种属性.结果不一定正确,需要进行严格的证明.(2)数学归纳法是一种证明数学命题的方法,结果一定正确. 6.在学习和使用数学归纳法时,需要特别注意: (1)用数学归纳法证明的对象是与正整数n 有关的命题,要求这个命题对所有的正整数n 都成立; (2)在用数学归纳法证明中,两个基本步骤缺一不可. 数学归纳法是推理逻辑,它的第一步称为奠基步骤,是论证的基础保证,即通过验证落实传递的起点,这个基础必须真实可靠;它的第二步称为递推步骤,是命题具有后继传递的保证,即只要命题对某个正整数成立,就能保证该命题对后继正整数都成立,两步合在一起为完全归纳步骤,称为数学归纳法,这两步各司其职,缺一不可.特别指出的是,第二步不是判断命题的真伪,而是证明命题是否具有传递性.如果没有第一步,而仅有第二步成立,命题也可能是假命题. 证明:12+122+123+…+12 n -1+12n =1-1 2n (其中n ∈N +). [证明] (1)当n =1时,左边=12,右边=1-12=1 2,等式成立. (2)假设当n =k (k ≥1)时,等式成立,即 12+122+123+…+12k -1+12k =1-12k , 那么当n =k +1时, 左边=12+122+123+…+12k -1+12k +1 2k +1 =1-12k +12k +1=1-2-12k +1=1-1 2k +1=右边. 这就是说,当n =k +1时,等式也成立. 根据(1)和(2),可知等式对任何n ∈N +都成立. 用数学归纳法证明:1-12+13-14+…+12n -1- 1 2n

2020届高三数学复习 数列解题方法集锦 数列是高中数学的重要内容之一,也是高考考查的重点。而且往往还以解答题的形式出 现,所以我们在复习时应给予重视。近几年的高考数列试题不仅考查数列的概念、等差数列和等比数列的基础知识、基本技能和基本思想方法,而且有效地考查了学生的各种能力。 一、数列的基础知识 1.数列{a n }的通项a n 与前n 项的和S n 的关系 它包括两个方面的问题:一是已知S n 求a n ,二是已知a n 求S n ; 1.1 已知S n 求a n 对于这类问题,可以用公式a n =???≥-=-) 2()1(11 n S S n S n n . 1.2 已知a n 求S n 这类问题实际上就是数列求和的问题。数列求和一般有三种方法:颠倒相加法、错位相 减法和通项分解法。 2.递推数列:?? ?==+) (11n n a f a a a ,解决这类问题时一般都要与两类特殊数列相联系,设 法转化为等差数列与等比数列的有关问题,然后解决。 例1 已知数列{a n }的前n 项和S n =n 2-2n+3,求数列{a n }的通项a n ,并判断数列{a n }是否为 等差数列。 解:由已知:S n =n 2-2n+3,所以,S n-1=(n-1)2-2(n-1)+3=n 2-4n+6, 两式相减,得:a n =2n-3(n ≥2),而当n=1时,a 1=S 1=2,所以a n =???≥-=) 2(32)1(2 n n n . 又a 2-a 1≠a 3-a 2,故数列{a n }不是等差数列。 注意:一般地,数列{a n }是等差数列?S n =an 2 +bn ?S n 2 ) (1n a a n +. 数列{a n }是等比数列?S n =aq n -a. 例2 已知数列{a n }的前n 项的和S n = 2 ) (1n a a n +,求证:数列{a n }是等差数列。 证明:因为S n = 2)(1n a a n +,所以,2 ) )(1(111++++=n n a a n S

1 . 适用条件 [直线过焦点],必有ecosA=(x-1)/(x+1),其中A为直线与焦点所在轴夹角,是锐角。x为分离比,必须大于1。 注:上述公式适合一切圆锥曲线。如果焦点内分(指的是焦点在所截线段上),用该公式;如果外分(焦点在所截线段延长线上),右边为(x+1)/(x-1),其他不变。 2 . 函数的周期性问题(记忆三个) (1)若f(x)=-f(x+k),则T=2k; (2)若f(x)=m/(x+k)(m不为0),则T=2k; (3)若f(x)=f(x+k)+f(x-k),则T=6k。 注意点:a.周期函数,周期必无限b.周期函数未必存在最小周期,如:常数函数。c.周期函数加周期函数未必是周期函数,如:y=sinxy=sin 派x相加不是周期函数。 3 . 关于对称问题(无数人搞不懂的问题)总结如下 (1)若在R上(下同)满足:f(a+x)=f(b-x)恒成立,对称轴为x=(a+b)/2

(2)函数y=f(a+x)与y=f(b-x)的图像关于x=(b-a)/2对称; (3)若f(a+x)+f(a-x)=2b,则f(x)图像关于(a,b)中心对称 4 . 函数奇偶性 (1)对于属于R上的奇函数有f(0)=0; (2)对于含参函数,奇函数没有偶次方项,偶函数没有奇次方项 (3)奇偶性作用不大,一般用于选择填空 5 . 数列爆强定律 (1)等差数列中:S奇=na中,例如S13=13a7(13和7为下角标); (2)等差数列中:S(n)、S(2n)-S(n)、S(3n)-S(2n)成等差 (3)等比数列中,上述2中各项在公比不为负一时成等比,在q=-1时,未必成立 (4)等比数列爆强公式:S(n+m)=S(m)+q2mS(n)可以迅速求q 6 . 数列的终极利器,特征根方程 首先介绍公式:对于an+1=pan+q(n+1为下角标,n为下角标), a1已知,那么特征根x=q/(1-p),则数列通项公式为an=(a1-x)p2(n-1)+x,这是一阶特征根方程的运用。

2019-2019高考数学数列答题技巧解析 数列是高中数学的重要内容,又是学习高等数学的基础。下面是查字典数学网整理的数学数列答题技巧,请考生学习。 高考对本章的考查比较全面,等差数列,等比数列的考查每年都不会遗漏。 有关数列的试题经常是综合题,经常把数列知识和指数函数、对数函数和不等式的知识综合起来,试题也常把等差数列、等比数列,求极限和数学归纳法综合在一起。 探索性问题是高考的热点,常在数列解答题中出现。本章中还蕴含着丰富的数学思想,在主观题中着重考查函数与方程、转化与化归、分类讨论等重要思想,以及配方法、换元法、待定系数法等基本数学方法。 近几年来,高考关于数列方面的命题主要有以下三个方面; (1)数列本身的有关知识,其中有等差数列与等比数列的概念、性质、通项公式及求和公式。 (2)数列与其它知识的结合,其中有数列与函数、方程、不等式、三角、几何的结合。 (3)数列的应用问题,其中主要是以增长率问题为主。 试题的难度有三个层次,小题大都以基础题为主,解答题大都以基础题和中档题为主,只有个别地方用数列与几何的综合与函数、不等式的综合作为最后一题难度较大。

1、在掌握等差数列、等比数列的定义、性质、通项公式、前n项和公式的基础上,系统掌握解等差数列与等比数列综合题的规律,深化数学思想方法在解题实践中的指导作用,灵活地运用数列知识和方法解决数学和实际生活中的有关 问题。 2、在解决综合题和探索性问题实践中加深对基础知识、基本技能和基本数学思想方法的认识,沟通各类知识的联系,形成更完整的知识网络,提高分析问题和解决问题的能力。进一步培养学生阅读理解和创新能力,综合运用数学思想方法分析问题与解决问题的能力。 单靠“死”记还不行,还得“活”用,姑且称之为“先死后活”吧。让学生把一周看到或听到的新鲜事记下来,摒弃那些假话套话空话,写出自己的真情实感,篇幅可长可短,并要求运用积累的成语、名言警句等,定期检查点评,选择优秀篇目在班里朗读或展出。这样,即巩固了所学的材料,又锻炼了学生的写作能力,同时还培养了学生的观察能力、思维能力等等,达到“一石多鸟”的效果。 3、培养学生善于分析题意,富于联想,以适应新的背景,新的设问方式,提高学生用函数的思想、方程的思想研究数列问题的自觉性、培养学生主动探索的精神和科学理性的思维方法. 其实,任何一门学科都离不开死记硬背,关键是记忆有技巧,

高考数学快速解题七大万能解题技巧_答题技巧 要想考好数学,做题的速度是必须要保证的,做数学题速度慢,不仅会拉长平时作业时间,减少自主学习时间,更会在考试中影响整体做题速度,很可能会做的题也来不及解答。因此,我们在平时要养成良好的解题习惯。让自己的注意力高度集中,思维敏捷,能够进入最佳状态,在考试中能运用自如。很多实例都能证明:越到关键时候,你所表现的解题习惯与平时练习无异。如果平时解题时随便、粗心、大意等不高效的考试解题习惯,往往在大考也是一样的表现,故在平时养成良好的解题习惯是极其重要的。另外,我们还要熟悉掌握各种题型的解题思路。才能让我们解题更快更准确。 1熟悉基本的解题步骤和解题方法 解题的过程,是一个思维的过程。对一些基本的、常见的问题,前人已经总结出了一些基本的解题思路和常用的解题程序,我们一般只要顺着这些解题的思路,遵循这些解题的步骤,往往很容易找到习题的答案。 2审题要认真仔细 对于一道具体的习题,解题时最重要的环节是审题。审题的第一步是读题,这是获取信息量和思考的过程。读题要慢,一边读,一边想,应特别注意每一句话的内在涵义,并从中找出隐含条件。 有些学生没有养成读题、思考的习惯,心里着急,匆匆一看,就开始解题,结果常常是漏掉了一些信息,花了很长时间解不出来,还找不到原因,想快却慢了。所以,在实际解题时,应特别注意,审题要认真、仔细。 3认真做好归纳总结 在解过一定数量的习题之后,对所涉及到的知识、解题方法进行归纳总结,以便使解题思路更为清晰,就能达到举一反三的效果,对于类似的习题一目了然,可以节约大量的解题时间。4熟悉习题中所涉及的内容 解题、做练习只是学习过程中的一个环节,而不是学习的全部,你不能为解题而解题。解题时,我们的概念越清晰,对公式、定理和规则越熟悉,解题速度就越快。 因此,我们在解题之前,应通过阅读教科书和做简单的练习,先熟悉、记忆和辨别这些基本内容,正确理解其涵义的本质,接着马上就做后面所配的练习,一刻也不要停留。 5学会画图 画图是一个翻译的过程,把解题时的抽象思维,变成了形象思维,从而降低了解题难度。有些题目,只要分析图一画出来,其中的关系就变得一目了然。尤其是对于几何题,包括解析几何题,若不会画图,有时简直是无从下手。 因此,牢记各种题型的基本作图方法,牢记各种函数的图像和意义及演变过程和条件,对于提高解题速度非常重要。 6先易后难,逐步增加习题的难度 人们认识事物的过程都是从简单到复杂。简单的问题解多了,从而使概念清晰了,对公式、定理以及解题步骤熟悉了,解题时就会形成跳跃性思维,解题的速度就会大大提高。 我们在学习时,应根据自己的能力,先去解那些看似简单,却很重要的习题,以不断提高解题速度和解题能力。随着速度和能力的提高,再逐渐增加难度,就会达到事半功倍的效果。7限时答题,先提速后纠正错误 很多同学做题慢的一个重要原因就是平时做作业习惯了拖延时间,导致形成了一个不太好的解题习惯。所以,提高解题速度就要先解决“拖延症”。比较有效的方式是限时答题,例如在

第一章集合与常用逻辑用语 第一节集合 题型1-1 集合的基本概念 题型1-2 集合间的基本关系 题型1-3 集合的运算 第二节命题及其关系、充分条件与必要条件题型1-4 四种命题及关系 题型1-5 充分条件、必要条件、充要条件的判断与证明 题型1-6 求解充分条件、必要条件、充要条件中的参数取值范围 第三节简单的逻辑联结词、全称量词与存在量词 题型1-7 判断命题的真假 题型1-8 含有一个量词的命题的否定 题型1-9 结合命题真假求参数的取值范围 第二章函数 第一节映射与函数 题型2-1 映射与函数的概念 题型2-2 同一函数的判断 题型2-3 函数解析式的求法 第二节函数的定义域与值域(最值) 题型2-4 函数定义域的求解 题型2-5 函数定义域的应用 题型2-6 函数值域的求解 第三节函数的性质——奇偶性、单调性、周期性 题型2-7 函数奇偶性的判断 题型2-8 函数单调性(区间)的判断 题型2-9 函数周期性的判断 题型2-10 函数性质的综合应用 第四节二次函数 题型2-11 二次函数、一元二次方程、二次不等式的关系 题型2-12 二次方程的实根分布及条件 题型2-13 二次函数“动轴定区间” “定轴动区间”问题 第五节指数与指数函数 题型2-14 指数运算及指数方程、指数不等式题型2-15 指数函数的图象及性质 题型2-16 指数函数中恒成立问题 第六节对数与对数函数 题型2-17 对数运算及对数方程、对数不等式 题型2-18 对数函数的图象与性质 题型2-19 对数函数中恒成立问题 第七节幂函数 题型2-20 求幂函数的定义域 题型2-21 幂函数性质的综合应用 第八节函数的图象 题型2-22 判断函数的图象 题型2-23 函数图象的应用 第九节函数与方程 题型2-24 求函数的零点或零点所在区间 题型2-25 利用函数的零点确定参数的取值范 围 题型2-26 方程根的个数与函数零点的存在性 问题 第十节函数综合 题型2-27 函数与数列的综合 题型2-28 函数与不等式的综合 题型2-29 函数中的信息题 第三章导数与定积分 第一节导数的概念与运算 题型3-1 导数的定义 题型3-2 求函数的导数 第二节导数的应用 题型3-3 利用原函数与导函数的关系判断图像 题型3-4 利用导数求函数的单调性和单调区间 题型3-5 函数的极值与最值的求解 题型3-6 已知函数在区间上单调或不单调,求 参数的取值范围 题型3-7 讨论含参函数的单调区间 题型3-8 利用导数研究函数图象的交点和函数 零点个数问题 题型3-9 不等式恒成立与存在性问题 题型3-10 利用导数证明不等式 题型3-11 导数在实际问题中的应用 第三节定积分和微积分基本定理 题型3-12 定积分的计算 题型3-13 求曲边梯形的面积 第四章三角函数 第一节三角函数概念、同角三角函数关系式和 诱导公式 题型4-1 终边相同角的集合的表示与识别 题型4-2 α 2 是第几象限角 题型4-3 弧长与扇形面积公式的计算 题型4-4 三角函数定义 题型4-5 三角函数线及其应用 题型4-6 象限符号与坐标轴角的三角函数值 题型4-7 同角求值——条件中出现的角和结论 中出现的角是相同的 题型4-8 诱导求值与变形 第二节三角函数的图象与性质 题型4-9 已知解析式确定函数性质 题型4-10 根据条件确定解析式 题型4-11 三角函数图象变换 第三节三角恒等变换 题型4-12 两角和与差公式的证明 题型4-13 化简求值 第四节解三角形 题型4-14 正弦定理的应用 题型4-15 余弦定理的应用 题型4-16 判断三角形的形状 题型4-17 正余弦定理与向量的综合 题型4-18 解三角形的实际应用 第五章平面向量 第一节向量的线性运算 题型5-1 平面向量的基本概念 题型5-2 共线向量基本定理及应用 题型5-3 平面向量的线性运算 题型5-4 平面向量基本定理及应用 题型5-5 向量与三角形的四心 题型5-6 利用向量法解平面几何问题 第二节向量的坐标运算与数量积 题型5-7 向量的坐标运算 题型5-8 向量平行(共线)、垂直充要条件的坐 标表示 题型5-9 平面向量的数量积 题型5-10 平面向量的应用 第六章数列 第一节等差数列与等比数列 题型6-1 等差、等比数列的通项及基本量的求 解 题型6-2 等差、等比数列的求和 题型6-3 等差、等比数列的性质应用 题型6-4 判断和证明数列是等差、等比数列 题型6-5 等差数列与等比数列的综合 第二节数列的通项公式与求和 题型6-6 数列的通项公式的求解 题型6-7 数列的求和 第三节数列的综合 题型6-8 数列与函数的综合 题型6-9 数列与不等式综合 第七章不等式 第一节不等式的概念和性质 题型7-1 不等式的性质 题型7-2 比较数(式)的大小与比较法证明不 等式 第二节均值不等式和不等式的应用 题型7-3 均值不等式及其应用 题型7-4 利用均值不等式求函数最值 题型7-5 利用均值不等式证明不等式 题型7-6 不等式的证明 第三节不等式的解法 题型7-7 有理不等式的解法 题型7-8 绝对值不等式的解法 第四节二元一次不等式(组)与简单的线性规 划问题 题型7-9 二元一次不等式组表示的平面区域 题型7-10 平面区域的面积 题型7-11 求解目标函数中参数的取值范围 题型7-12 简单线性规划问题的实际运用 第五节不等式综合 题型7-13 不等式恒成立问题中求参数的取值 范围

高考数学答题万能公式及解题技巧:公式篇1.诱导公式 sin(-a)=-sin(a) cos(-a)=cos(a) sin(π2-a)=cos(a) cos(π2-a)=sin(a) sin(π2+a)=cos(a) cos(π2+a)=-sin(a) sin(π-a)=sin(a) cos(π-a)=-cos(a) sin(π+a)=-sin(a) cos(π+a)=-cos(a) 2.两角和与差的三角函数 sin(a+b)=sin(a)cos(b)+cos(α)sin(b) cos(a+b)=cos(a)cos(b)-sin(a)sin(b) sin(a-b)=sin(a)cos(b)-cos(a)sin(b) cos(a-b)=cos(a)cos(b)+sin(a)sin(b) tan(a+b)=tan(a)+tan(b)1-tan(a)tan(b) tan(a-b)=tan(a)-tan(b)1+tan(a)tan(b) 3.和差化积公式 sin(a)+sin(b)=2sin(a+b2)cos(a-b2) sin(a)?sin(b)=2cos(a+b2)sin(a-b2) cos(a)+cos(b)=2cos(a+b2)cos(a-b2) cos(a)-cos(b)=-2sin(a+b2)sin(a-b2) 4.二倍角公式 sin(2a)=2sin(a)cos(b) cos(2a)=cos2(a)-sin2(a)=2cos2(a)-1=1-2sin2(a) 5.半角公式 sin2(a2)=1-cos(a)2 cos2(a2)=1+cos(a)2 tan(a2)=1-cos(a)sin(a)=sina1+cos(a) 6.万能公式 sin(a)=2tan(a2)1+tan2(a2) cos(a)=1-tan2(a2)1+tan2(a2) tan(a)=2tan(a2)1-tan2(a2) 7.其它公式(推导出来的 )

题型1、集合的基本概念 题型2、集合间的基本关系 题型3、集合的运算 题型4、四种命题及关系 题型5、充分条件、必要条件、充要条件的判断与证明 题型6、求解充分条件、必要条件、充要条件中的参数范围题型7、判断命题的真假 题型8、含有一个量词的命题的否定 题型9、结合命题真假求参数的范围 题型10、映射与函数的概念 题型11、同一函数的判断 题型12、函数解析式的求法 题型13、函数定义域的求解 题型14、函数定义域的应用 题型15、函数值域的求解 题型16、函数的奇偶性 题型17、函数的单调性(区间) 题型18、函数的周期性 题型19、函数性质的综合 题型20、二次函数、一元二次方程、二次不等式的关系 题型21、二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的实根分布及条件 题型22、二次函数"动轴定区间"、"定轴动区间"问题 题型23、指数运算及指数方程、指数不等式 题型24、指数函数的图像及性质

题型25、指数函数中的恒成立的问题 题型26、对数运算及对数方程、对数不等式 题型27、对数函数的图像与性质 题型28、对数函数中的恒成立问题 题型29、幂函数的定义及基本性质 题型30、幂函数性质的综合应用 题型31、判断函数的图像 题型32、函数图像的应用 题型33、求函数的零点或零点所在区间 题型34、利用函数的零点确定参数的取值范围 题型35、方程根的个数与函数零点的存在性问题 题型36、函数与数列的综合 题型37、函数与不等式的综合 题型38、函数中的创新题 题型39、导数的定义 题型40、求函数的导数 题型41、导数的几何意义 题型42、利用原函数与导函数的关系判断图像 题型43、利用导数求函数的单调区间 题型44、含参函数的单调性(区间) 题型45、已知含参函数在区间上单调或不单调或存在单调区间,求参数范围题型46、函数的极值与最值的求解 题型47、方程解(函数零点)的个数问题 题型48、不等式恒成立与存在性问题

2012届高考数学难点 数学归纳法解题 数学归纳法是高考考查的重点内容之一.类比与猜想是应用数学归纳法所体现的比较突出的思想,抽象与概括,从特殊到一般是应用的一种主要思想方法. ●难点磁场 (★★★★)是否存在a 、b 、c 使得等式1·22+2·32+…+n (n +1)2=12 )1(+n n (an 2+bn +c ). ●案例探究 [例1]试证明:不论正数a 、b 、c 是等差数列还是等比数列,当n >1,n ∈N *且a 、b 、c 互不相等时,均有:a n +c n >2b n . 命题意图:本题主要考查数学归纳法证明不等式,属★★★★级题目. 知识依托:等差数列、等比数列的性质及数学归纳法证明不等式的一般步骤. 错解分析:应分别证明不等式对等比数列或等差数列均成立,不应只证明一种情况. 技巧与方法:本题中使用到结论:(a k -c k )(a -c )>0恒成立(a 、b 、c 为正数),从而a k +1+c k +1>a k ·c +c k ·a . 证明:(1)设a 、b 、c 为等比数列,a =q b , c =bq (q >0且q ≠1) ∴a n +c n =n n q b +b n q n =b n (n q 1+q n )>2b n (2)设a 、b 、c 为等差数列,则2b =a +c 猜想2n n c a +>(2 c a +)n (n ≥2且n ∈N *) 下面用数学归纳法证明: ①当n =2时,由2(a 2+c 2)>(a +c )2,∴222)2 (2c a c a +>+ ②设n =k 时成立,即,)2 (2k k k c a c a +>+ 则当n =k +1时,4 1211=+++k k c a (a k +1+c k +1+a k +1+c k +1) >41(a k +1+c k +1+a k ·c +c k ·a )=4 1(a k +c k )(a +c ) >(2c a +)k ·(2c a +)=(2 c a +)k +1 [例2]在数列{a n }中,a 1=1,当n ≥2时,a n ,S n ,S n -2 1成等比数列. (1)求a 2,a 3,a 4,并推出a n 的表达式; (2)用数学归纳法证明所得的结论; (3)求数列{a n }所有项的和. 命题意图:本题考查了数列、数学归纳法、数列极限等基础知识. 知识依托:等比数列的性质及数学归纳法的一般步骤.采用的方法是归纳、猜想、证明. 错解分析:(2)中,S k =-3 21-k 应舍去,这一点往往容易被忽视.

累加累积 归纳猜想证明 掌握了数列的基本知识,特别是等差、等比数列的定义、通项公式、求和公式及性质,掌握了 典型 题型的解法和数学思想法的应用,就有可能在高考中顺利地解决数列问题。 一、典型题的技巧解法 1、求通项公式 (1)观察法。(2)由递推公式求通项。 对于由递推公式所确定的数列的求解,通常可通过对递推公式的变换转化成等差数列或等比数列问题。 ⑴递推式为a n+i =3+d 及a n+i =qa n (d ,q 为常数) 例1、 已知{a n }满足a n+i =a n +2,而且a i =1。求a n 。 例1、解 ■/ a n+i -a n =2为常数 ??? {a n }是首项为1,公差为2的等差数列 /? a n =1+2 (n-1 ) 即 a n =2n-1 1 例2、已知{a n }满足a n 1 a n ,而a 1 2,求a n =? 佥 1 2 解■/^ = +是常数 .■-傀}是以2为首顶,公比为扌的等比数 把n-1个等式累加得: .' ? an=2 ? 3n-1-1 ji i ? / ] — 3 ⑷ 递推式为a n+1=p a n +q n (p ,q 为常数) s 1 1 【例即己知何沖.衍二右札+ 吧求% 略解在如十冷)*的两边乘以丹得 2 严‘ *珞1 = ~〔2怙血)+1.令亠=2n 召 则也€%乜于是可得 2 2 n b n 1 n 1 n b n 1 b n (b n b n 1)由上题的解法,得:b n 3 2(—) ? a . n 3(—) 2(—) 3 3 2 2 3 ★说明对于递推式辺曲=+屮,可两边除以中叫得蹲= Q 計/斗引辅助财如(%=芒.徼十氣+护用 (5) 递推式为 a n 2 pa n 1 qa n 知识框架 数列 的概念 数列的分类 数列的通项公式 数列的递推关系 函数角度理解 (2)递推式为 a n+1=a n +f (n ) 1 2 例3、已知{a n }中 a 1 a n 1 a n 1 ,求 a n . 4n 2 1 等差数列的疋义 a n a n 1 d(n 2) 等差数列的通项公式 a n a 1 (n 1)d 等差数列 等差数列的求和公式 S n (a 1 a n ) na 1 n(n 1)d 2 2 等差数列的性质 a n a m a p a q (m n p q) 两个基 本数列 等比数列的定义 a n 1 q(n 2) 等比数列的通项公式 a n n 1 a 1q 数列 等比数列 a 1 a n q 3(1 q ) (q 1) 等比数列的求和公式 S n 1 q 1 q / n a 1(q 1) 等比数列的性质 S n S m a p a q (m n p q) 公式法 分组求和 错位相减求和 裂项求和 倒序相加求和 解:由已知可知a n 1 a n (2n 1)(2n 1)夕2n 1 2n 令n=1,2,…,(n-1 ),代入得(n-1 )个等式累加,即(a 2-a 1) + 1广 K z 1】、 =-[(1-" + J J 5 _■ 冷(一 Jr ★ 说明 只要和f ( 1) +f (2) 入,可得n-1个等式累加而求a n 。 ⑶ 递推式为a n+1=ps n +q (p , q 为常数) 1 a n a 1 (1 2 +?…+f 例 4、{a n }中,ai 1,对于 n > 1 (n € N) 有a n (a 3-a 2) + ? + (a n -a n-1) L )也 2n 1 4n 2 (n-1 )是可求的,就可以由 a n+1=a n +f (n )以n=1,2,…, 3a n 1 2 ,求 a n ? 数列 求和 解法一: 由已知递推式得 a n+1=3a n +2,a n =3a n-1+2。两式相减:a n+1-a n =3 (a n -a n-1) 因此数列{a n+1-a n }是公比为3的等比数列,其首项为 a 2-a 1= (3X 1+2) -1=4 --a n+1 -a n =4 ? 3 - a n+1 =3a n +2 - - 3a n +2-a n =4 ? 3 即 a n =2 ? 3 -1 解法_ : 上法得{a n+1-a n }是公比为 3 的等比数列,于是有: a 2-a 1=4, a 3-a 2=4 ? 3, a 4-a 3=4 ? 3 ? 3 , 数列的应用 分期付款 其他