血脑屏障是指脑毛细血管阻止某些物质(多半是有害的)由血液进入脑组织的结构。

19 世纪末,德国细菌学家Ehrlich 发现注入机体的染料可以将全身所有器官染色,却独独不能将大脑染色。后来他的一个学生Goldman 继续了这个实验,发现将染料注入脑髓液中,只有大脑被染色而其他器官不被染色,由此Goldman 正式提出了血脑屏障(blood brain barrier BBB) 的概念。直到20 世纪60 年代,电子显微镜的研究才揭示了血脑屏障的解剖学基础。

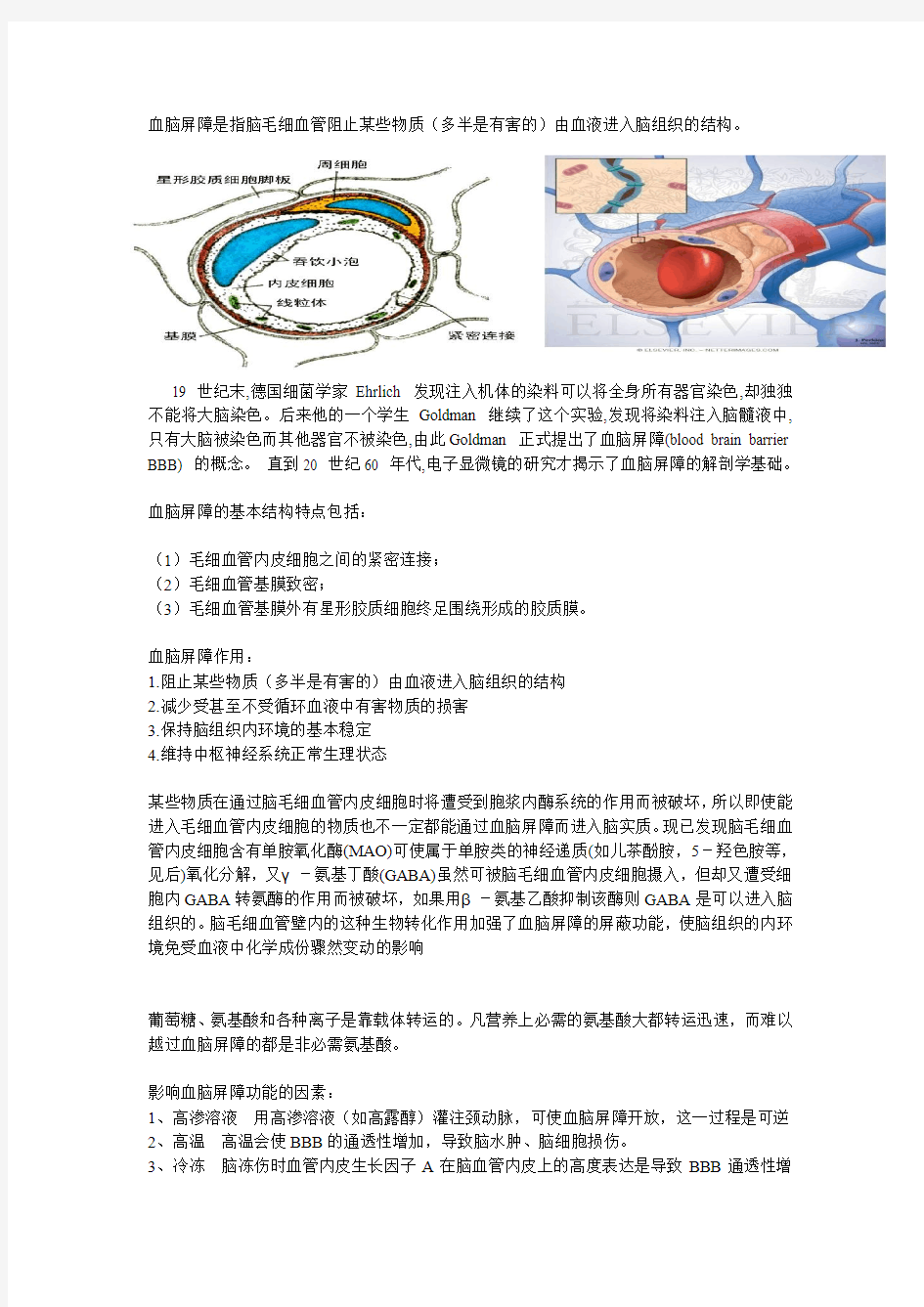

血脑屏障的基本结构特点包括:

(1)毛细血管内皮细胞之间的紧密连接;

(2)毛细血管基膜致密;

(3)毛细血管基膜外有星形胶质细胞终足围绕形成的胶质膜。

血脑屏障作用:

1.阻止某些物质(多半是有害的)由血液进入脑组织的结构

2.减少受甚至不受循环血液中有害物质的损害

3.保持脑组织内环境的基本稳定

4.维持中枢神经系统正常生理状态

某些物质在通过脑毛细血管内皮细胞时将遭受到胞浆内酶系统的作用而被破坏,所以即使能进入毛细血管内皮细胞的物质也不一定都能通过血脑屏障而进入脑实质。现已发现脑毛细血管内皮细胞含有单胺氧化酶(MAO)可使属于单胺类的神经递质(如儿茶酚胺,5-羟色胺等,见后)氧化分解,又γ-氨基丁酸(GABA)虽然可被脑毛细血管内皮细胞摄入,但却又遭受细胞内GABA转氨酶的作用而被破坏,如果用β-氨基乙酸抑制该酶则GABA是可以进入脑组织的。脑毛细血管壁内的这种生物转化作用加强了血脑屏障的屏蔽功能,使脑组织的内环境免受血液中化学成份骤然变动的影响

葡萄糖、氨基酸和各种离子是靠载体转运的。凡营养上必需的氨基酸大都转运迅速,而难以越过血脑屏障的都是非必需氨基酸。

影响血脑屏障功能的因素:

1、高渗溶液用高渗溶液(如高露醇)灌注颈动脉,可使血脑屏障开放,这一过程是可逆

2、高温高温会使BBB的通透性增加,导致脑水肿、脑细胞损伤。

3、冷冻脑冻伤时血管内皮生长因子A在脑血管内皮上的高度表达是导致BBB通透性增

加的一个因素。

4、肿瘤不同性质的脑肿瘤引起血脑屏障功能不同改变。

5、年龄年幼的BBB较年轻的BBB通透性高,而年老的BBB较年轻的BBB更易受损。

基于脑脊液生化指标的疾病监测及预防

由于BBB的存在,血和脑脊液中许多物质的含量有极大的区别,BBB受到破坏时,脑脊液或血液中物质含量发生变化,其程度与BBB破坏的程度相关。所以可通过测定相应物质含量可评价BBB的功能和通透性,但此类结论较为间接,而且此类指标的灵敏度各不相同。

觉常见的方法有:

1) BBB指数:BBB指数计算公式,即BBB指数=脑脊液白蛋白/血清白蛋白。

(2)髓鞘碱性蛋白可通过测定血中的髓鞘碱性蛋白来了解BBB破坏程度。

(3) ZO - 1蛋白ZO - 1蛋白是构成血脑屏障紧密连接的主要蛋白成分之一,发现ZO - 1水平在缺血再灌注损伤后6h即发生明显的降低,随后急速降低,表明毛细血管内皮细胞紧密连接完整性在再灌注损伤早期即受到破坏,由此提示ZO - 1蛋白水平的变化可作为血脑屏障破坏的标志。

但目前中医药在血脑屏障生化指标方面的研究相当薄弱。

老年痴呆与血脑屏障:

老年痴呆(阿尔茨海默氏症)是一种不可逆的、渐进性脑部疾病,缓慢地破坏记忆和思维能力,最终会扰乱主要器官的功能。阿尔茨海默氏症的一个特征是β—淀粉样蛋白质的积累,这种蛋白质会破坏神经元,使得患者认知受损、记忆丧失。

研究发现阿尔茨海默氏症与血脑屏障可能有关。有一种β—淀粉样蛋白质与老年痴呆的发展有关,通过影响血脑屏障,可以减缓这种蛋白质的积累。

研究者称,血脑屏障中P-糖蛋白表达降低,有可能是阿尔茨海默氏症早期迹象,而这时认知能力问题可能还非常正常。老年痴呆诊疗中的一个挑战就是在脑部还未受什么侵害时尽早地确诊疾病。

今后患病小鼠的饮食中将会被加入能激活PXR的化合物,然后吃这种食物12-18个月,同时定期检视它们的认知能力,以及P-糖蛋白水平。以便确认这种饮食疗法是否能够延缓认知受损。

跨越血脑屏障:

1. 高渗性BBB开放法

该方法最早是20 多年前由神经外科专家Edward 建立的,他将糖溶液由颈动脉注入人体,这样脑毛细血管存在高浓度的糖,迫使其吸收周围内皮细胞的水,使内皮细胞收缩从而造成细胞间的间隙,这个效应可以持续20~30 分钟,在此期间,那些正常情况下不能通过血脑屏障的分子就可以进入大脑内了。动物实验表明,与颈动脉没有注入糖溶液的对照相比,该方法将药物传递到脑的效率是前者的10—100 倍。

2、转运蛋白辅助进入法

一些研究者正尝试利用内皮细胞膜上的一些转运蛋白来辅助药物进入。Banks 认为最近几年人们所知的转运蛋白的数量增长的很快,这使得利用它们携带药物跨越血脑屏障成为可能,并认为“BBB不再是一堵墙而是一扇门。”

利用转运蛋白辅助药物进入大脑的策略最大的优点是它的通用性。理论上所有的药物都可以通过此法进入大脑。但是这种方法也有一定的缺点。Kreuter 认为利用这种方法传递药物的剂量是有限的,因为转运蛋白的数量和其所能辅助进入细胞的蛋白数量是有限的,另外,每

一个抗体上所能连接的蛋白的数量也是有限的。对于只需低剂量就可以发挥作用的神经营养因子而言,用这种方法是合适的,但对那些需要高剂量才能发挥作用的药物而言,这种方法可能并不适用。

3、纳米粒法

科学家们还发现纳米粒也可以用于携带药物进入大脑。纳米粒是指粒径为10~1000nm 的聚合物胶体给药体系。Kreuter用纳米粒将阿霉素带入到带有脑肿瘤的家兔脑中,治愈了40 %的家兔,这些家兔在未给药的情况下,10—20 天就死亡了,而在注入纳米粒六个月后,家兔的肿瘤消失了,仅留下了一些疤痕。

虽然在纳米粒是如何穿越血脑屏障的问题上,科学家们的意见并不一致。Pardridge 认为,纳米粒以松弛内皮细胞间的紧密连接或溶解内皮细胞的细胞膜的方式破坏血脑屏障而进入脑细胞;而Kreuter等根据他们的实验结果却认为纳米粒在进入细胞时并未破坏血脑屏障。但是科学家们一致认为纳米粒在携带药物进入脑细胞方面有良好的前景。

blood brain barrier;血脑屏障是指脑毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障和由脉络丛形成的血浆和脑脊液之间的屏障,这些屏障能够阻止某些物质(多半是有害的)由血液进入脑组织。血液中多种溶质从脑毛细血管进入脑组织,有难有易;有些很快通过,有些较慢,有些则完全不能通过,这种有选择性的通透现象使人们设想可能有限制溶质透过的某种结构存在,这种结构可使脑组织少受甚至不受循环血液中有害物质的损害,从而保持脑组织内环境的基本稳定,对维持中枢神经系统正常生理状态具有重要的生物学意义。

介于血液和脑组织之间的对物质通过有选择性阻碍作用的动态界面,由脑的连续毛细血管内皮及其细胞间的紧密连接、完整的基膜、周细胞以及星形胶质细胞脚板围成的神经胶质膜构成,其中内皮是血脑屏障的主要结构。 血脑屏障是血-脑、血-脑脊液和脑脊液-脑三种屏障的总称。 与其他组织器官的毛细血管相比,脑毛细血管及其邻近地区在结构上确有一些明显的特点(正常情况下): ①脑毛细血管缺少一般毛细血管所具有的孔,或者这些孔既少且小。内皮细胞彼此重叠覆盖,而且连接紧密,能有效地阻止大分子物质从内皮细胞连接处通过。 ②内皮细胞还被一层连续不断的基膜包围着。 ③基膜之外更有许多星形胶质细胞的血管周足(终足)把脑毛细血管约85%的表面包围起来。这就形成了脑毛细血管的多层膜性结构,构成了脑组织的防护性屏障。在病理情况下,如血管性脑水肿时,内皮细胞间的紧密粘合处开放,由于内皮细胞肿胀重叠部分消失,很多大分子物质可随血浆滤液渗出毛细血管,这会破坏脑组织内环境的稳定,造成严重后果。 20世纪初发现,给动物静脉注射苯丙胺后,此药可以分布到全身的组织器官,唯独脑组织没有它的踪迹。注射台盼蓝(锥虫蓝)涂料以

人体五类屏障简述 人体中存在着一些屏障,在人体的免疫系统中发挥着至关重要的作用。我们将在下文简要论述人体中血脑屏障,皮肤屏障,气血屏障,胎盘屏障,以及血-睾丸屏障的生理结构和功能,以期了解各屏障对用药的影响,并对用药做出指导。 血脑屏障 血脑屏障是指脑毛细血管在大脑内以连续不断的阵列环节将神经元逐个包绕其中,由于构成脑毛细血管壁的内皮细胞本身无孔,而且较其他部位排列更加紧密,所以只有极少量的细胞,小分子物质可以通过血脑屏障进入脑组织。因此血脑屏障有助于在维持脑组织正常生理活动的同时防止有害物质侵害脑神经,维持脑内环境相对稳定。, 物质透过血脑屏障主要有四条途径:1小分子经细胞间隙扩散。2脂溶性分子融膜扩散。3特异受体介导的吞饮。4特异载体通道和酶系统的激活。然而这只能允许极少数脂溶性小分子药物通过,为了达到使更多的药物通过血脑屏障的目的,我们可以:1直接鞘内/脑室内注射给药获得极高的药物浓度,但是这样造成感染的可能性增大了。2鼻腔给药,这要可以通过几条入血通道绕过血脑屏障,但因为鼻粘膜的存在,该途径只允许高脂溶性,小分子量药物通过,而且对粘膜损伤大。3通过高渗溶液的方式促进屏障暂时性开放,不过这样的开放为非选择性开放,有并发症的风险。4利用载运蛋白介导。5抑制外排系统。 皮肤屏障 皮肤屏障由皮脂膜、角质层角蛋白、脂质三层共同组成。被形象的成为“砖墙”结构或“三明治”皮肤屏障可以阻止水分向外扩散,并具有一定的抵御炎症的作用。

角质层内角质细胞细胞膜通过γ谷氨酰交叉连接相互交联,细胞与细胞间脂质形成致密的一层的非水溶性薄膜。可抵御蛋白酶水解作用,是人体一良好渗透屏障。 由于皮肤结构和功能的特殊性,皮肤对大多数药物来讲是一道难以逾越的屏障。理想的经皮吸收药物分子量大小一般小于400da。常用一些方法提高药物经皮吸收率。例如: 1.渗透促进剂如果和药物复合使用可以破坏角质层脂质的排列、与细胞内蛋白质相互作用以破坏皮肤屏障从而改善药物的分配。常见的如细胞穿膜肽,其与脂类间存在相互作用,可以增加细胞间隙,使药物更易渗透。 2.离子导入技术和电制孔技术可以利用皮肤上的孔道促使不电离的药物进入人体局部组织或血液循环. 3.因为皮肤屏障主要成分就是脂质,所以现在出现了一种用脂质包裹药物经皮给药的给药方式。该方法刺激小,能够达到药物缓释的目的,甚至可以一定程度营养皮肤。 气血屏障 气血屏障是肺内让氧气与血液携二氧化碳交换的场所。其由肺泡表面液体层,I型肺泡细胞与基膜,薄层结缔组织,毛细血管基膜与内皮组成,既保证了内环境不与外界直接接触,又保证了人体必要的气体交换的进行。肺泡表面液体层,I型肺泡细胞与基膜,薄层结缔组织,毛细血管基膜与内皮。 血睾屏障 血睾屏障是由毛细血管腔和曲细精管腔之间的毛细血管、淋巴管的内皮细胞和基底膜、肌样细胞、曲细精管基底膜和支持细胞等构成。该屏障能够阻挡大分子物质通过曲细精管上皮细胞间隙进入管腔。血睾屏障的存在形成了免疫屏障。阻止机体产生针对精子的抗体,避免自身免疫反应。同时防止了有害物质对精子发生发育的干扰,保证了精子发育的正常微环境。

bloodbrainbarrier;血脑屏障是指脑毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障和由脉络丛形成的血浆和脑脊液之间的屏障,这些屏障能够阻止某些物质(多半是有害的)由血液进入脑组织。血液中多种溶质从脑毛细血管进入脑组织,有难有易;有些很快通过,有些较慢,有些则完全不能通过,这种有选择性的通透现象使人们设想可能有限制溶质透过的某种结构存在,这种结构可使脑组织少受甚至不受循环血液中有害物质的损害,从而保持脑组织内环境的基本稳定,对维持中枢神经系统正常生理状态具有重要的生物学意义。介于血液和脑组织之间的对物质通过有选择性阻碍作用的动态界面,由脑的连续毛细血管内皮及其细胞间的紧密连接、完整的基膜、周细胞以及星形胶质细胞脚板围成的神经胶质膜构成,其中内皮是血脑屏障的主要结构。 血脑屏障是血-脑、血-脑脊液和脑脊液-脑三种屏障的总称。 与其他组织器官的毛细血管相比,脑毛细血管及其邻近地区在结构上确有一些明显的特点(正常情况下): ①脑毛细血管缺少一般毛细血管所具有的孔,或者这些孔既少且小。内皮细胞彼此重叠覆盖,而且连接紧密,能有效地阻止大分子物质从内皮细胞连接处通过。 ②内皮细胞还被一层连续不断的基膜包围着。 ③基膜之外更有许多星形胶质细胞的血管周足(终足)把脑毛细血管约85%的表面包围起来。这就形成了脑毛细血管的多层膜性结构,构成了脑组织的防护性屏障。在病理情况下,如血管性脑水肿时,内

皮细胞间的紧密粘合处开放,由于内皮细胞肿胀重叠部分消失,很多大分子物质可随血浆滤液渗出毛细血管,这会破坏脑组织内环境的稳定,造成严重后果。 20世纪初发现,给动物静脉注射苯丙胺后,此药可以分布到全身的组织器官,唯独脑组织没有它的踪迹。注射台盼蓝(锥虫蓝)涂料以后,全身组织都着色,而脑和脊髓则不着色。以后陆续发现很多药物和染料注入动物体后,都有类似的分布情况。这些事实都启示人们想到有保护脑组织的“屏障”存在。向鸡胚注入谷氨酸后,发现谷氨酸能迅速进入鸡胚的脑组织,但在成年鸡脑中则很难进入。初生儿脑毛细血管的通透性远较成年人为高,得重症黄疸后,胆汁色素很快透入中枢神经系统,并破坏基底神经节形成核黄疸。而在成人黄疸患者的中枢神经系统则不受胆汁色素的污染。以上事实说明血脑屏障结构功能的完善,是随动物个体发育的完善而形成的。 血脑屏障的显微结构已如上述,包括无孔或少孔的内皮细胞、连续的基底膜和有疏松连结的星形胶质细胞血管周足组成的断续膜,它们构成血脑屏障控制血浆各种溶质选择性的通透,有的学者把它叫关门或安全瓣,把有害物质拒之脑组织之外使它不能逸出脑毛细血管,比较形象地说明了血脑屏障的正常功能。但是三种成分在完成正常功能时哪个起主要作用则有不同观点。日本药理学家中井健五认为:“屏障中起主要作用的是星形胶质细胞,内皮细胞在一定程度上也起重要作用”。按显微结构来看,脑毛细血管周足包围血管面积不过85%左右,还有相当大裸露部分可供有害物质的渗出,显然这种说法是有缺

血-脑屏障是指脑毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障,是由无窗孔的毛细血管内皮细胞及细胞间紧密连接、基底膜、周细胞、星形胶质细胞足突和极狭小的细胞外隙共同组成的一个细胞复合体,是存在于脑和脊髓内的毛细血管与神经组织之间的对物质通过有选择性阻碍作用的一个动态的调节界面。结构特点为脑毛细血管内皮细胞间相互连接紧密,缺少一般毛细血管所具有的孔;毛细血管内皮细胞被连续的基底膜所包围;毛细血管壁外表面积的85%都被神经胶质细胞的终足所包绕。功能是:避免脑受到化学传导物质的影响;阻止某些物质(多半是有害的)由血液进入脑组织;使脑不受到病菌的感染;将脑内神经递质代谢产物、硫酸吲哚酚及药物运出到血液循环,维持脑内环境的稳定。 胎盘屏障是胎盘绒毛组织与子宫血窦间的屏障。早期胎盘膜由合体滋养层、细胞滋养层和基膜、薄层绒毛结缔组织及毛细血管内皮和基膜组成。妊娠4个月后,由于细胞滋养层在许多部位消失以及合体滋养层在一些部位仅为一薄层胞质,故胎盘膜变薄,胎血与母血间仅隔以绒毛毛细血管内皮和薄层合体滋养层及两者的基膜,更有利于胎血与母血间的物质交换。胎盘屏障可以使正常妊娠期间母血与子血分开,互不干扰,阻止母体血中的某些有害物质进入胎儿血液循环,同时又保证胎儿所需营养物质的转运和代谢产物的排出。 气-血屏障是肺泡与血液之间进行气体交换所通过的结构,包括肺泡表面液体层、Ⅰ型肺泡细胞及其基膜、薄层结缔组织、毛细血管基膜及内皮。气-血屏障很薄,有利于气体交换,防止血管内大分子物质和细胞随意逸出血管;减少组织液进入血管,防止肺水肿的发生。 皮肤屏障广义包括物理屏障、色素屏障、神经屏障、免疫屏障等。狭义主要指物理性屏障。物理屏障主要由角化包膜和脂质膜、中间丝聚合蛋白、角蛋自、角化桥粒、板层小体和角质层角质形成细胞间质、紧密连接等组成。功能是对外抵抗抗原物质、微生物、日光等的侵袭,对内防止体内营养物质、水分的丢失.使皮肤维持正常的生理功能,预防某些皮肤病的发生。 血-睾丸屏障是由相邻的支持细胞的浆膜互相交织融合成一层紧密连接,形成一个不能让血循环内的物质任意渗透到曲细精管内的保护带,由生精小管基底膜相邻的支持细胞以特殊结构连接,及与相距较远的睾丸间质小血管内皮细胞之间的紧密连接构成,是所有血组织屏障中最紧密的连接方式。血睾屏障可以阻止血液中的大分子物质透过生精上皮间隙进入近管腔室;能阻止近管腔室内的雄激素结合蛋白外逸;由于血睾屏障的存在,把生精上皮近管心部分的抗原物质与机体的循环系统分隔开,从而防止了自身免疫反应的发生;还具有调控生精细胞分裂和分化、维持曲细精管内有利于精子发生和成熟排放的特殊微环境等作用。 对用药的影响: (1)药物透过血-脑屏障的能力通常与药物本身的相对分子质量、脂溶性、荷电性、同血浆蛋白的结合能力以及特定的载体或受体转运系统有关。亲水性的、分子量大的药物难以通过,一些亲脂性的、分子量适宜的药物虽能透过血脑屏障,但易被血脑屏障上的外排泵转运出来,致脑内有效药物浓度低且作用时间短。 (2)肺部具有较大的吸收表面积,肺泡表皮薄,血流丰富,气血屏障小,肺泡与周围毛细血管衔接紧密;肺部的生物活性代谢酶活性相对较低,无肝首过效应,有利于提高药物的生物利用度。肺部给药是一种很好的给药方式,尤其是可以高效传递分子量较大的蛋白质和多肽类药物。 (3)一些弱酸或弱碱性药物、脂溶性的、分子量较小的能够通过胎盘屏障;随着妊娠时间延长,绒毛表面积增加,膜厚度下降,药的通透性也可增加。因此许多药物都可能通过胎盘屏障进入胎儿体内从而对胎儿的发育产生影响。但进人胎儿体内的药,大部分要经过肝脏的

血脑屏障的研究进展 朱明启综述,赵宝东审校 (锦州医学院人体解剖学教研室,辽宁锦州121001) =中图分类号>R32914=文献标识码>A=文章编号>1000-5161(2005)01-0053-04 血脑屏障(blood-brain barrier,BBB)的概念是1913年由E1E1Goldman正式提出的[1]。直止20世纪60年代,应用电子显微镜才揭示了BBB的解剖学基础:BBB是一层连续覆盖在99%脑毛细血管腔表面的内皮细胞膜,细胞之间有紧密连接(tight junction,T J)[2],并认为T J是BBB的最主要的结构[3]。近年的研究显示:BBB是一个复杂的细胞系统,它主要由内皮细胞(endothelial cell, EC)、EC的TJ、星形细胞(astrocyte)、周皮细胞(pericyte)和血管周围的小胶质细胞(perivascular microglia)以及基膜(basement membrane)等结构构成并维持了BBB的特殊功能,保持了中枢神经系统(CNS)内环境的稳定。随着细胞生物学及分子生物学研究的深入,对BBB的结构和功能有了进一步的了解。下面就人的BBB研究现状加以综述。 1紧密连接的分子构成和信号调节 111紧密连接的分子构成 人的BBB的紧密连接主要由跨膜蛋白和胞质附着蛋白两种成分组成,细胞骨架也是组成TJ的重要组成部分。 11111跨膜蛋白 1993年,Furuse等[4]分离出第一个T J跨膜蛋白,称为occluding。序列分析发现occluding是一个分子量为60kD的蛋白质,其氨基端和C端均位于细胞内,细胞外部分跨膜四次,形成两个环状结构,每个环由45个氨基酸构成,第一个环状结构主要由甘氨酸和酪氨酸组成,是细胞间形成T J的主要部位。occluding直接参与了脑微血管内皮细胞上的T J形成。1998年Furuse等[5]又发现了两个新的完整的TJ跨膜分子:Clauding-1,Claud2ing-2。Clauding是一个多基因家族,至今已发现超过20个成员。Clauding在成纤维细胞上异位表达也诱导出类TJ结构,说明Clauding参与了TJ 的形成,但与TJ的器官特异性无关[6]。与occlud2 ing相似,Clauding也具有两个环状结构,但其组成至今仍不清楚。Clauding与occluding以二聚体形式存在,与相邻细胞的同型蛋白结合形成/绑鞋带0样结构,组成对合的封闭链,封闭细胞间隙。 1998年Martin-Padura等[7]发现了另一个跨膜蛋白)))连接粘附分子(J AM),属于免疫球蛋白家族成员。几乎所有上皮、内皮细胞表面均有J AM,J AM高表达的细胞所形成的TJ并不表现出对可溶性示踪剂的扩散阻力增加,说明其功能主要是参与TJ渗透性的调节。 11112胞质附着蛋白 胞质附着蛋白是TJ支持结构的基础。TJ蛋白ZO(zonula occludens prteins)是第一个被证实的TJ附着蛋白,属于MAGUK(membrane-associ2 ated guanylate kinase-like proteins)家族,主要包括ZO-1,ZO-2和ZO-3三个亚型,这一家族在胞质内有多个结合位点,ZO与occludin的C端及clauding相互作用,将跨膜蛋白和细胞骨架连接在一起,并能识别TJ位置及传递各类信号。另一个胞质附着蛋白是扣带蛋白,是一种存在于TJ上的双股类肌球蛋白,形态类似豆芽,头端与跨膜蛋白相连接,尾端连接ZO蛋白,为附着蛋白和跨膜蛋白的连接提供支架[8]。T J胞质附着蛋白还包括AF6,7H6等成分,TJ上的7H6抗原磷酸化蛋白对金属及大分子不通透,而且7H6对TJ的能量状态很敏感:ATP缺乏7H6能可逆的与TJ分离,而细胞间的ZO仍保持连接,细胞间通透性增高[9]。 11113细胞骨架蛋白 53 锦州医学院学报 J Jinzhou Med College2005F eb1,26(1) 1作者简介2朱明启(1970-),男,山东省菏泽市人,在读硕士研究生,主要研究方向为神经解剖学。

blood brain barrier;血脑屏障是指脑毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障和由脉络丛形成的血浆和脑脊液之间的屏障,这些屏障能够阻止某些物质(多半是有害的)由血液进入脑组织。血液中多种溶质从脑毛细血管进入脑组织,有难有易;有些很快通过,有些较慢,有些则完全不能通过,这种有选择性的通透现象使人们设想可能有限制溶质透过的某种结构存在,这种结构可使脑组织少受甚至不受循环血液中有害物质的损害,从而保持脑组织内环境的基本稳定,对维持中枢神经系统正常生理状态具有重要的生物学意义。 介于血液和脑组织之间的对物质通过有选择性阻碍作用的动态界面,由脑的连续毛细血管内皮及其细胞间的紧密连接、完整的基膜、周细胞以及星形胶质细胞脚板围成的神经胶质膜构成,其中内皮是血脑屏障的主要结构。 血脑屏障是血-脑、血-脑脊液和脑脊液-脑三种屏障的总称。 与其他组织器官的毛细血管相比,脑毛细血管及其邻近地区在结构上

确有一些明显的特点(正常情况下): ①脑毛细血管缺少一般毛细血管所具有的孔,或者这些孔既少且小。内皮细胞彼此重叠覆盖,而且连接紧密,能有效地阻止大分子物质从内皮细胞连接处通过。 ②内皮细胞还被一层连续不断的基膜包围着。 ③基膜之外更有许多星形胶质细胞的血管周足(终足)把脑毛细血管约85%的表面包围起来。这就形成了脑毛细血管的多层膜性结构,构成了脑组织的防护性屏障。在病理情况下,如血管性脑水肿时,内皮细胞间的紧密粘合处开放,由于内皮细胞肿胀重叠部分消失,很多大分子物质可随血浆滤液渗出毛细血管,这会破坏脑组织内环境的稳定,造成严重后果。 20世纪初发现,给动物静脉注射苯丙胺后,此药可以分布到全身的组织器官,唯独脑组织没有它的踪迹。注射台盼蓝(锥虫蓝)涂料以后,全身组织都着色,而脑和脊髓则不着色。以后陆续发现很多药物和染料注入动物体后,都有类似的分布情况。这些事实都启示人们想到有保护脑组织的“屏障”存在。向鸡胚注入谷氨酸后,发现谷氨酸能迅速进入鸡胚的脑组织,但在成年鸡脑中则很难进入。初生儿脑毛细血管的通透性远较成年人为高,得重症黄疸后,胆汁色素很快透入中枢神经系统,并破坏基底神经节形成核黄疸。而在成人黄疸患者的中枢神经系统则不受胆汁色素的污染。以上事实说明血脑屏障结构功能的完善,是随动物个体发育的完善而形成的。

青霉素钠难于透过血脑屏障,在无炎症脑脊液中的浓度仅为血药浓度的1%-3%,在有炎症的脑脊液中浓度可达血药浓度匠5-30%。 氨苄西林透过正常脑膜能力低,但在脑膜发炎时则透过脑膜的量明显增加,细菌性脑膜炎病人每日按体重ivgtt. 150mg/kg,前3天脑脊液浓度可达2.9ug/ml,以后浓度将随炎症减轻而降低。 舒巴坦-氨苄西林可通过有炎症的脑脊髓膜。 哌拉西林静脉用药后,脑脊液浓度与血清浓度比为0.36-3.65 。 阿莫西林静脉用药2g后1.5小时脑脊液浓度达2.0-40.0 ug/ml,为血清浓度的8-93%。 头孢唑啉难于透过血脑屏障,在有炎症的脑脊液中也都不能测出药物浓度。 头孢拉定在脑组织中含量较少,仅为血药浓度的5-10%;脑脊液中浓度更低,静脉滴注2-.4g, 脑脊液浓度仅有1.2-1.5ug/ml,甚至不能检测到。 头孢克洛在脑组织中的浓度较低。 头孢呋辛能透过所有组织包括有炎症的脑膜,组织内药物浓度低于血药浓度但高于敏感致病菌的最低抑菌浓度。 头孢噻肟钠脑脊液浓度与脑膜炎症程度和脑脊液中细胞数有关。 头孢他啶难以通过正常的血脑屏障,当脑膜受损或发炎时,可透过受损脑膜进入脑脊液中。 头孢曲松钠能透过血脑屏障,不论脑膜有无炎症,脑脊液均能达到抑制大多数阴性细菌的有效抑菌浓度(约为2mg/ml) 。 头孢哌酮钠对血脑屏障的渗透性较差,脑膜无炎症病人的脑脊液中不能测到药物,化脓性脑膜炎病人静注2g后的脑脊液浓度为0.95-7.2ug/ml,为血药浓度的1-4%,以头孢哌酮钠100 mg/kg,的剂量治疗细菌性脑膜炎儿童,20分钟静滴结束后,1.5-2.5小时的脑脊液浓度为1.4-19.2 ug/ml,脑脊液中头孢哌酮浓度随脑脊液蛋白含量增高而增高,与脑脊液中细胞数无关。 头孢吡肟可通过炎性血脑屏障。 亚胺培南-西司他丁钠(泰能)难于透过血脑屏障,在脑脊液的浓度甚低。 美罗培南(美平)可透过血脑屏障。 硫酸阿米卡星不易透过血脑屏障,但正常婴儿脑脊液中浓度可达同时期血药浓度的10-20%,当脑膜有炎症时,则可达同期血药浓度的50%。 林可霉素、红霉素不易透过血脑屏障。 克林霉素不能透过正常的脑膜,当脑膜发炎时,可渗入脑脊液,并能进入脑脓肿的脓液中。 盐酸万古霉素、盐酸去甲万古霉素不能迅速穿过正常血脑屏障进入脑脊液中,但脑膜发炎时可渗入脑脊液中并达有效抑菌浓度。

血脑屏障 血脑屏障英文名称:blood brain barrier 定义:机体参与固有免疫的内部屏障之一,由介于血循环与脑实质间的软脑膜、脉络 丛的脑毛细血管壁和包于壁外的胶质膜所组成,能阻挡病原生物和其他大分子物质由 血循环进入脑组织和脑室。 blood brain barrier;血脑屏障是指脑毛细血管阻止某些物质(多半是有害的)由血液进入脑组织的结构。血液中多种溶质从脑毛细血管进入脑组织,有难有易;有些很快通过,有些较慢,有些则完全不能通过,这种有选择性的通透现象使人们设想可能有限制溶质透过的某种结构存在,这种结构可使脑组织少受甚至不受循环血液中有害物质的损害,从而保持脑组织内环境的基本稳定,对维持中枢神经系统正常生理状态具有重要的生物学意义。 血脑屏障的结构 与其他组织器官的毛细血管相比,脑毛细血管及其邻近地区在结构上确有一些明显的特点(正常情况下): ①脑毛细血管缺少一般毛细血管所具有的孔,或者这些孔既少且小。内皮细胞彼此重叠覆盖,而且连接紧密,能有效地阻止大分子物质从内皮细胞连接处通过。 ②内皮细胞还被一层连续不断的基底膜包围着。 ③基底膜之外更有许多星形胶质细胞的血管周足(终足)把脑毛细血管约85%的表面包围起来。这就形成了脑毛细血管的多层膜性结构,构成了脑组织的防护性屏障。在病理情况下,如血管性脑水肿时,内皮细胞间的紧密粘合处开放,由于内皮细胞肿胀重叠部分消失,很多大分子物质可随血浆滤液渗出毛细血管,这会破坏脑组织内环境的稳定,造成严重后果。 血脑屏障现象的发现 20世纪初发现,给动物静脉注射苯丙胺后,此药可以分布到全身的组织器官,唯独脑组织没有它的踪迹。注射台盼蓝(锥虫蓝)涂料以后,全身组织都着色,而脑和脊髓则不着色。以后陆续发现很多药物和染料注入动物体后,都有类似的分布情况。这些事实都启示人们想到有保护脑组织的“屏障”存在。向鸡胚注入谷氨酸后,发现谷氨酸能迅速进入鸡胚的脑组织,但在成年鸡脑中则很难进入。初生儿脑毛细血管的通透性远较成年人为高,得重症黄疸后,胆汁色素很快透入中枢神经系统,并破坏基底神经节形成核黄疸。而在成人黄胆患者的中枢神经系统则不受胆汁色素的污染。以上事实说明血脑屏障结构功能的完善,是随动物个体发育的完善而形成的。 血脑屏障的正常功能 血脑屏障的显微结构已如上述,包括无孔或少孔的内皮细胞、连续的基底膜和有疏松连结的星形胶质细胞血管周足组成的断续膜,它们构成血脑屏障控制血浆各种溶质选择性的通透,有的学者把它叫关门或安全瓣,把有害物质拒之脑组织之外使它不能逸出脑毛细血管,比较形象地说明了血脑屏障的正常功能。但是三种成分在完成正常功能时哪个起主要作用则有不同观点。日本药理学家中井健五认为:“屏障中起主要作用的是星形胶质细胞,内皮细胞在一定程度上也起重要作用”。按显微结构来看,脑毛细血管周足包围血管面积不过85%左右,还有相当大裸露部分可供有害物质的渗出,显然这种说法是有缺陷的。 屏障的部位 根据电子显微镜和酶标记法的研究结果证明,脑毛细血管内皮细胞可能是屏障起主要作用的关键部位。其根据如下:

浅谈血脑屏障的生理作用 生命科学学院2011级4班王运波222011317011096 摘要: 血脑屏障是指脑毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障和由脉络丛形成的血浆和脑脊液之间的屏障,这些屏障能够阻止某些物质(有害的)由血液进入脑组织。血液中多种溶质从脑毛细血管进入脑组织,有难有易;有些很快通过,有些较慢,有些则完全不能通过,这种有选择性的通透现象使人们设想可能有限制溶质透过的某种结构存在,这种结构可使脑组织少受甚至不受循环血液中有害物质的损害,从而保持脑组织内环境的基本稳定,对维持中枢神经系统正常生理状态具有重要的生物学意义。 关键词: 血脑屏障发现历史疾病 正文: 一、血脑屏障的概念及结构 1、血脑屏障的概念 介于血液和脑组织之间的对物质通过有选择性阻碍作用的动态界面,由脑的连续毛细血管内皮及其细胞间的紧密连接、完整的基膜、周细胞以及星形胶质细胞脚板围成的神经胶质膜构成,其中内皮是血脑屏障的主要结构。 2、血脑屏障的发现历史 19世纪末,保罗·埃尔利希(Dr.Paul Ehrlich)在一个实验中发现了这个屏障。保罗·埃尔利希当时是位微生物学家,他当时正研究染色技术,目的在于使微形生物结构能被看见。这些染色剂中,尤其苯胺在当时,常被使用。当将苯胺注入生物体内的时候,这个生物的所有器官都会被染,唯独脑细胞没有被染。当时,埃尔利希将此现象归咎为脑细胞没有吸收足够的染色剂。

若干年后,埃尔利希的学生,Edwin Goldmann将苯胺直接注入脊髓中,这时脑细胞被染了,但是身体其他地方却没有被染。这个现象,明显展现出脑和身体其他组织有一层屏障,当时由于找不到“屏障”,因此血管被认为是那层屏障。直到1960年代,扫描式电子显微镜被用于医学研究的时候,这层神秘的屏障才被发现。 3、血脑屏障的组织学结构 脑血管障壁的结构主要有三层,由管内开始算起: 第一层:脑毛细血管的内皮细胞间衔接得十分紧密,不像其他组织的血管内皮细胞那样有较大的缝隙; 第二层:脑毛细血管的内皮细胞外有个基底膜,这个膜是连续的; 第三层:脑毛细血管壁外表面积的85%都被神经胶质细胞的终足或称脚板所包围。 二、血脑屏障的生理功能 1、血脑屏障的作用 脑血管障壁几乎不让所有的物质通过,除了氧气、二氧化碳和血糖,大部分的药和蛋白质由于分子结构过大,一般无法通过。 与其他组织,譬如肌肉组织的毛细血管内皮细胞相比较,脑毛细血管内皮细胞的胞饮作用很微弱。因此,对脑毛细血管内皮细胞来说,借胞饮作用转运物质(大分子和电解质)的能力是很有限的,这就更加强了脑毛细血管壁的屏障功能。 脑血管障壁的功能是避免脑受到化学传导物质的影响。由于身体很多功能都由脑经由荷尔蒙的分泌来控制,如果让化学传导物质在脑里自由流动,可能会造成反馈现象。因此,欲要一个正常的操作,脑血管障壁的存在是必要的。另一方面,脑血管障壁的存在也使脑不受到病菌的感染。 2、决定因素 ①物质的脂溶性 血中溶质必须通过脑毛细血管的内皮细胞才能到脑组织,而内皮细胞膜是以类脂为基架的双分子层的膜结构,具有亲脂性,脂溶性物质容易通过。因此血中溶质的脂溶性高低决定其通过屏障的难易和快慢。脂溶性越高的溶质通过屏障进入脑组织的速度也越快。根据这一规律可将某些中枢神经系统药物加以改造,使之更容易进入脑组织以便更快发挥药物的效果。例如,巴比妥是一种中枢麻醉药但其亲脂性弱,故进入脑组织很慢,但如改造成苯巴比

血脑屏障的结构与功能研究进展 王顺蓉,张 英综述,李著华审校(泸州医学院病理生理教研室,泸州 646000) 哺乳动物中枢神经系统为了有效地执行其功能,需要一个超稳定的内环境,这一内环境稳定性的维持,依赖于血脑屏障(Blood Brain barrier,BBB)。BBB是由无窗孔的毛细血管内皮细胞及细胞间紧密连接、基膜、周细胞、星形胶质细胞足突和极狭小的细胞外隙共同组成的一个细胞复合体,是存在于脑和脊髓内的毛细血管与神经组织之间的一个动态的调节界面。研究认为这个界面不单纯是被动保护性屏障,还能选择性地将脑内有害或过剩物质泵出脑外,保持脑的内环境稳定。BBB中的脑毛细血管内皮细胞(Brain Microvascular Endothilial Cells, BMECs)具有与机体其它部位的毛细血管内皮细胞不同的特殊结构与功能。目前已证实:BBB的屏障作用的主要由覆盖在脑毛细血管腔面的BMECs及其细胞间紧密连接完成。星形胶质细胞仅参与诱导和维持BBB的特性。 1 血脑屏障的屏障功能 血脑屏障功能由机械性作用、载体、受体介导的运送系统及酶等共同参与构成。 1.1 机械的屏障功能 BMECs之间几乎没有间隙,近管腔面为紧密连接(环绕成带),胞内吞饮小泡数目极少、细胞内收缩蛋白少,细胞不易皱缩及高阻抗(限制离子通过)的存在,形成BBB的机械屏障;内皮细胞之间有紧密连接使内皮层形成一个完整的屏障界面,胶质细胞产生的可溶性分子促进紧密连接的形成,从而限制BBB的通透性;内皮细胞外存在带负电的基底膜,主要对内皮细胞起支撑作用,防止由于静脉压改变导致的毛细血管变形。特殊的结构使脑微血管内皮细胞更具上皮细胞的特点,使血液中的溶质只能由内皮细胞的特异性转运系统进入脑,而不能像机体其它部位那样,可以经由内皮细胞裂隙,细胞内孔道或吞饮作用通过血管,但脑的毛细血管并非全部为“紧密结合”的内皮细胞层,少数区域结合疏松,呈网络状。其特点为血窦多,窦外无胶质突,仅有嗜银网状纤维包裹,毛细血管内皮有小孔,基膜不连续并与邻近胶质突分开,有较大的通透性。含有这种特点的毛细血管的脑区称之为“脑的特殊区”。它包括延脑极后区、下丘脑正中隆起、松果体、后联合下器官垂体后叶、脉络丛等。在这些特殊区域可允许某些大分子化合物,如激素和一些毒物少量进入,具有着特殊的生物学意义。例如,在血中毒物浓度增高时,可影响延脑极后区附近的呕吐中枢和催吐化学感受区,在必要时可以呕吐的方式排出毒物。 星形胶质细胞伸出它们的终足牢固地围绕着脑微血管内皮细胞,在脑实质细胞中,其与脑微血管内皮细胞的关系最为密切。正常情况下,这种足突不参与BBB的屏障功能的执行,不过对于诱导和维持BBB许多特性具有重要作用。星形细胞参与BBB完整性的诱导维持,主要是通过分泌活性物、基因的转录和蛋白质的合成、内皮细胞内cAMP浓度增高的协同作用而参与的,其次还必须有微血管周围的基质辅助参与,其中IV 型胶原尤为重要。此外,星形细胞还介导脑内皮细胞表达一种特别定位于脑内皮细胞的γ2谷氨转肽酶,介导相邻内皮细胞间形成紧密连接复合体。因此,星形胶质细胞与脑毛细血管间存在复杂的联系。最近有离体实验研究认为,内皮细胞和星形胶质细胞间的钙离子波介导细胞间的双向的钙信号转导。有学者用成年鼠和未成年鼠研究发现,脑毛细血管周围的星形胶质细胞上免疫反应性营养不良素的表达和BBB的发育是一致的,由此认为免疫反应性营养不良素有促成BBB形成的作用。1.2 载体、受体的屏障功能 载体介导的转达运系统(CM T)包括有机阴离子转运体、P2gp、多药耐药蛋白1~7、核苷转运体和大分子氨基酸转运体。受体介导的转运系统(RM T)包括转铁蛋白1.2受体和清道夫受体SB2AI和SB2BI。 1.2.1 有机阴离子转运体(OAT) OAT(organic anion trans2 porter)有三种异构体,OAT1、OAT2、OAT3。逆转录—聚合酶链反应分析显示,脑毛细血管内皮细胞上仅有适度的OAT3表达,并由蛋白印迹法确认。OAT3是位于毛细血管近腔面的重要载体,其功能是将脑内神经递质代谢产物、硫酸吲哚酚及药物运出到血液循环,维持脑内环境的稳定,该作用可被尿毒症毒素抑制,由此在尿毒症发生时可出现中枢神经系统功能紊乱。 1.2.2 P蛋白(P2gp) P2gp是一个跨膜糖蛋白,首先发现于肿瘤细胞,它参与了肿瘤细胞的多药耐药,近年发现P2gp也在正常组织表达,尤其在BBB内皮细胞膜腔面高水平表达,是许多结构不相关的异生物的脂溶性化合物的一个能量依赖性的主动外排泵。P2gp作用的一个特点是对底物的特异性低,缺乏选择性,广谱的底物亲和力使P2gp能够有效保护脑,拮抗一系列疏水性化合物(毒性物质)对脑的损害,体内外大量研究已证明此作用。另一个特点是两个底物生产性与P2gp结合,抑制了P2 gp对底物的外排作用,故P2gp底物同时也是它的抑制剂。有关P2gp在多重耐药性方面的作用已研究多年了,然而,对这个蛋白正常生理作用的研究才刚刚开始。用基因缺失鼠研究表明,P2gp是血脑屏障的重要组成部分,能防止很多药物进入中枢神经系统。如用钾盐镁矾诱导的癫痫发作鼠的脑内皮细胞呈现P2gp短暂的过度表达,致抗癫痫药对BBB的通透性低,不能有效作用。而缺失这个蛋白可提高脑内属于P2gp底物的药物浓度,或给予有效的逆转剂阻断或抑制P2gp可产生相似的结果,并已开始应用到临床,有效地治疗中枢神经系统的疾病(如癫痫、肿瘤等)。然而,目前的逆转剂不能有效地抑制BBB上的P2gp(与基因缺失鼠研究结果相比),且在增加脑内药物浓度的同时,增加了许多药物的神经毒性。鼠实验还发现P2gp对底物具有保和性,饱和后,底物在脑内呈非线性增加,同时也增加神经毒性的危险。目前认为要排除药物的毒性,可能需要在联合应用P2gp抑制时,使用机体已能适应的药物剂量。另有研究认为P2gp参与了脑炎症时淋巴细胞诱导的脑内皮细胞死亡和屏障功能障碍,但机制不清。 1.2.3 转铁蛋白受体(Tf R) Tf R存在于一些细胞表面,参与转运机体不可缺少的金属离子铁到细胞内。很多研究表明在脑毛细血管内皮细胞管腔面存在Tf R。转铁蛋白(Tf)存在于血浆和细胞外液,其与铁结合后与内皮细胞上的Tf R专一性结合将脑外的铁转送入脑。脑对铁的摄取的可能机制是:血清Tf运送铁至BBB,然后与BBB内皮细胞上的Tf R结合,通过Tf R介 88四川生理科学杂志2005;27(2)