第六章 发酵过程作业参考答案

1、简述补料分批发酵的定义及优缺点、分类。(20分)

答:补料分批发酵又称半连续发酵或培养,是指在分批培养过程中,间歇或连续地补加新鲜培养基的培养方法。(4分)补料分批发酵与传统分批发酵相比,其优点在于使发酵系统中维持很低的基质浓度。低基质浓度的优点:1)可以除去快速利用碳源的阻遏效应,并维持适当的菌体浓度,使不致于加剧供氧的矛盾。2)避免培养基积累有毒代谢物。3)与连续发酵相比,补料分批发酵不需要严格的无菌条件,也不会产生菌种老化和变异等问题,其应用范围十分广泛,包括抗生素、氨基酸、酶蛋白、核苷酸、有机酸、及高聚物等、4)在发酵的不同时间不断补加一定的养料,可以延长微生物对数期的持续时间,增加生物量的积累和静止期代谢产物的积累。(8分)补料分批发酵可以分为两种类型:a: 单一补料分批发酵:在开始时投入一定量的基础培养基,到发酵过程的适当时期,开始连续补加碳源和(或)氮源和(或)其他必须基质,直到发酵液体积达到发酵罐最大工作容积后停止补料,将发酵液一次全部放出。这种操作方式称为单一补料分批发酵,由于受发酵罐工作容积的限制,发酵周期只能控制在较短的范围内。(4分)b 重复补料分批发酵:重复补料分批发酵是在单一补料分批发酵的基础上,每隔一定时间按一定比例放出一部分发酵液,使发酵液体积始终不超过发酵罐的最大工作容积,从而可以延长发酵周期,直至发酵产率明现下降,才最终将发酵液全部放出.这种操作方式既保留了单一补料分批发酵的优点,又避免了它的缺点。(4分)

2、通过哪些手段可提高发酵过程的溶氧量并分析比较各种措施的效果。(30分)

答:(1) 提高KL a

KL a 与其中的主要影响因素的函数关系可以使用下式表示:

对于牛顿型流体发酵液, KL a 的关联式可简单表示为: (2分) ①搅拌效率对KL a 的影响:一般情况下,高转速可有效地提高 KL a ,但太大或搅拌器的类型不当也会损伤菌丝,或产生漩涡,反而降低混合效果。对于高粘度的流体,转速、器型的影响会更明显。

②气体流速对KL a 的影响:由上式得知:提高WS ,即提高通气量Q ,也可以有效的提高KL a 。研究表明,当通气量Q 较低时,随着通气量Q 的增加,WS 空气表观线速度也会增加。但Q 过大时,搅拌器不能有效地将空气气泡充分分散,而在大量气体中空转,形成所谓的“过载”现象 。会导致Pw/V 会随着Q 的增加而下降,即单位体积发酵液所拥有的搅拌功率会下降。

③设备参数的影响:式中的α、β与发酵罐的大小、形状、搅拌器的类型等因素有关。Bartholomew 研究指出,9L 的发酵罐的α为;0.5m3的发酵罐,α变为;而27~57m3的发酵罐的α变为。搅拌器的类型不同,α、β值的大小也不相同,对于α值,弯叶>平叶>箭叶;对于β值,则

),,,,,,,(g D W N d f K L s L a σρη=βαs w L W V P K K a )(=

箭叶>弯叶>平叶。

④发酵液的性质:在发酵过程中,菌体本身的繁殖、代谢还会引起发酵液物理化学性质的不断改变。如改变了培养液的表面张力、pH、粘度和离子强度,进而影响到培养液中气泡的大小、气泡的溶解性、稳定性以及合并为大气泡的速度。发酵液的物理性质还会影响液体的湍动以及界面或液膜的阻力,因而显着影响溶氧传递速率。(每点3分,共12分)

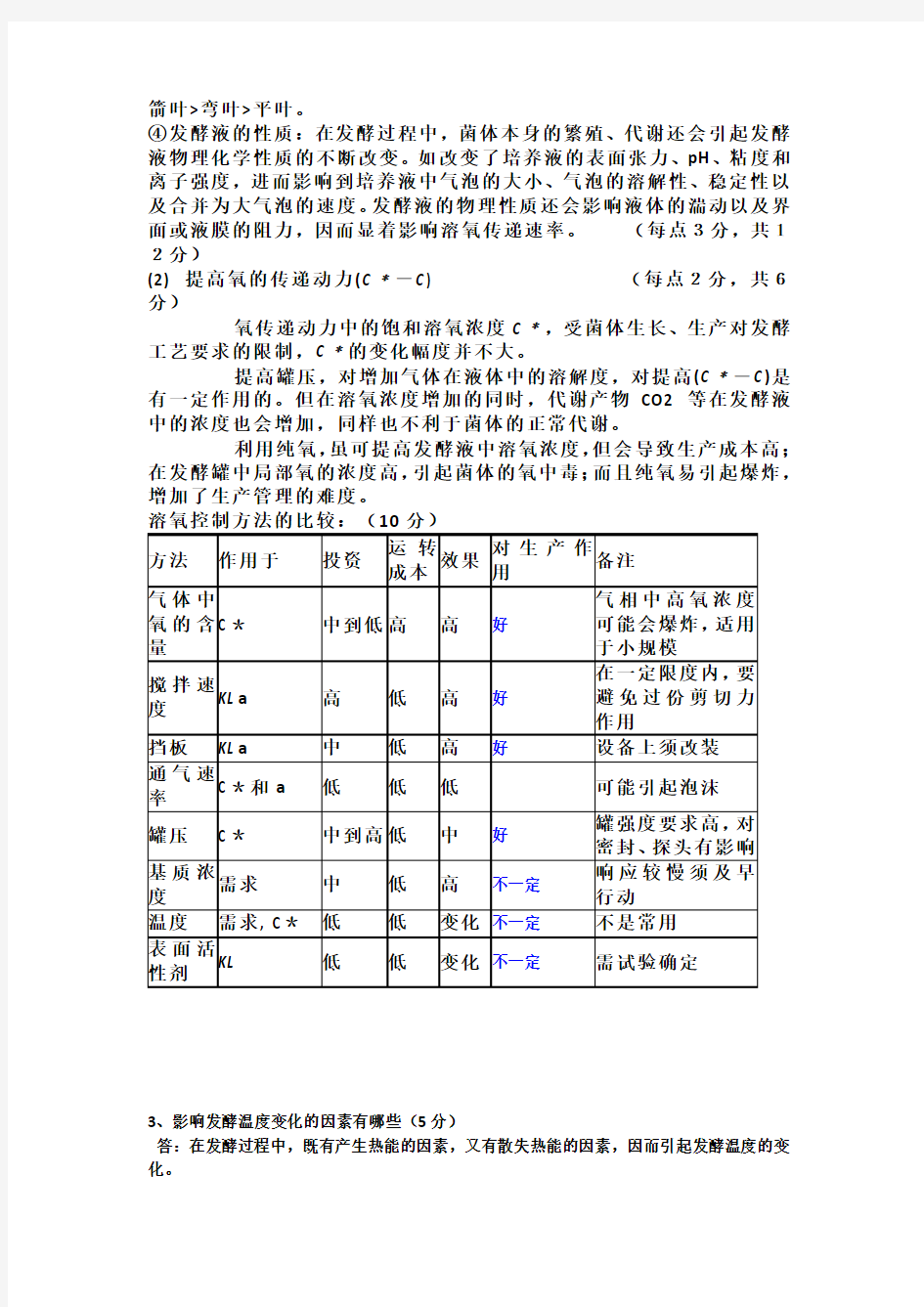

(2) 提高氧的传递动力(C﹡-C) (每点2分,共6分)

氧传递动力中的饱和溶氧浓度C﹡,受菌体生长、生产对发酵工艺要求的限制,C﹡的变化幅度并不大。

提高罐压,对增加气体在液体中的溶解度,对提高(C﹡-C)是有一定作用的。但在溶氧浓度增加的同时,代谢产物CO2等在发酵液中的浓度也会增加,同样也不利于菌体的正常代谢。

利用纯氧,虽可提高发酵液中溶氧浓度,但会导致生产成本高;在发酵罐中局部氧的浓度高,引起菌体的氧中毒;而且纯氧易引起爆炸,增加了生产管理的难度。

3、影响发酵温度变化的因素有哪些(5分)

答:在发酵过程中,既有产生热能的因素,又有散失热能的因素,因而引起发酵温度的变化。

Q发酵[kJ/(m3.h)]=Q生物+Q搅拌—Q蒸发—Q显—Q辐射。它就是发酵温度变化的主要因素。

4、简述在发酵过程中pH的变化情况。(16分)

(1)在发酵过程中,pH的变化决定于所用菌种、培养基的成分和培养条件,在产生菌的代谢过程中,菌本身具有一定的调整周围pH的能力,建成最适pH的环境。(4分)(2)一般在正常情况下:

1)生长阶段在菌体生长阶段pH有上升或下降的趋势。(4分)

2)生产阶段在生产阶段pH趋于稳定,维持在最适产物合成的范围;(4分)

3)自溶阶段菌丝自溶阶段,随着基质的耗尽,菌体蛋白酶的活跃,培养液中氨基氮增加,致使pH又上升,此时菌丝趋于自溶而代谢活动终止。(4分)

5、试分析发酵过程中溶解氧的异常情况.(14分)

在发酵过程中,有时出现溶氧浓度明显降低或明显升高的异常变化,常见的是溶氧下降。可能有下列几种原因:①污染好气性杂菌,大量的溶氧被消耗掉,可能使溶氧在较短时间内下降到零附近,如果杂菌本身耗氧能力不强,溶氧变化就可能不明显。②菌体代谢发生异常现象,需氧要求增加,使溶氧下降。

③某些设备或工艺控制发生故障或变化,也可能引起溶氧下降.如搅拌功率消耗变小或搅拌速度变慢,影响供氧能力,使溶氧降低。又如消沫油因自动加油器失灵或人为加量太多,也会引起溶氧迅速下降。其他影响供氧的工艺操作,如停止搅拌等。(9分。每点3分)引起溶氧异常升高的原因:

在供氧条件没有发生变化的情况下,主要是耗氧出现改变,如菌体代谢出现异常,耗氧能力下降,使溶氧上升。特别是污染烈性噬菌体,影响最为明显,产生菌尚未裂解前,呼吸已受到抑制,溶氧有可能迅速上升,直到菌体破裂后,完全失去呼吸能力,溶氧就直线上升。(5分)

6、发酵过程中泡沫的控制方式有哪些及工业上主要采用那两种方式(10分)

泡沫的控制通常采用两种主要途径:

一是调整培养基中的成分,如少加或缓加易起泡的原材料,或改变某些发酵控制参数,如温度、通气和搅拌功率,或改变发酵方式,如采用分次投料,以减少泡沫形成的机会。但这些方法的效果有一定的限度。(2分)

二是在发酵过程中,采用机械消泡或化学消泡这两大类方法来消除已形成的泡沫(2分。

另外,近年来也从生产菌种本身的特性着手,从遗传的角度来预防泡沫的形成。(2分

(2分)

工业上主要采用机械消沫和消沫剂消沫两大类方法。

1)机械消泡法:

这是一种物理消沫的方法,利用机械强烈振动或压力变化而使泡沫破裂。

机械消泡:有罐内消沫和罐外消沫两种方法。前者是靠罐内消沫装置消泡;后者是将泡沫引出罐外,通过喷嘴的加速作用或利用离心力来消除泡沫。该法的优点是节省原料,减少染菌机会。但消沫效果不理想,仅可作为消沫的辅助方法。(2分)

2)消沫剂消沫

这是利用外界加入消沫剂,使泡沫破裂的方法。消沫剂的作用是降低泡沫液膜的机械强度,或者是降低液膜的表面黏度,或者兼有两者的作用,达到破裂泡沫的目的。

常用的消沫剂:主要有天然油脂类,高碳醇

(十八醇)脂肪酸和酯类,聚醚类,硅酮类4大类。其中以天然油酯类和聚醚类在微生物药物发酵中最为常用。

天然油脂类中有豆油、玉米油、棉籽油、菜籽油利猪油等。油不仅用作消沫剂.还可作为碳源和发酵控制的手段。(2分)

7、发酵过程杂菌的污染的原因有哪些(5分)

答:

操作系统作业 (第一章—第四章) 一、单项选择 1 在计算机系统中配置操作系统的目的是【】。 A 增强计算机系统的功能 B 提高系统资源的利用率 C 合理组织工作流程以提高系统吞吐量 D 提高系统的运行速度 2 在操作系统中采用多道程序设计技术,能有效提高CPU、内存和I/O设备的【】。 A 灵活性 B 可靠性 C 兼容性 D 利用率 3 在操作系统中,并发性是指若干事件【】发生。 A 在同一时刻 B 一定不在同一时刻 C 在某一时间间隔内 D 依次在不同时间间隔内 4 以下不属于衡量操作系统性能指标的是【】。 A 作业的大小 B 资源利用率 C 吞吐量 D 周转时间 5 下列选项中,操作系统提供给应用程序的接口是【】。 A 系统调用 B 中断 C 函数 D 原语 6 在分时系统中,当用户数为50时,为了保证响应时间不超过1s,选取的时间片最大值为【】。 A 10ms B 20ms C 50ms D 100ms 7 假设就绪队列中有10个就绪进程,以时间片轮转方式进行进程调度,如果时间片为180ms,切换开销为20ms。如果将就绪进程增加到30个,则系统开销所占的比率为【】。 A 10% B 20% C 30% D 90% 8 中断系统一般由相应的【】组成。 A 硬件 B 软件 C 硬件和软件 D 固件 9 以下工作中,【】不是创建进程所必须的。 A 创建进程的PC B B 为进程分配内存 C 为进程分配CPU D 将PCB插入就绪队列 10 系统中有5个用户进程且CPU工作于用户态,则处于就绪状态或阻塞状态的进程数最多分别为【】。 A 5,4 B 4,0 C 0,5 D 4,5 11 如果系统中有n个进程,则就绪队列中进程的个数最多为【】。 A 1 B n-1 C n D n+1

统计过程控制(SPC 课程培训测试题 部门:___________ 姓名:______________________ 分数:__________________ 一、名词解释: 1变差:过程的单个输出之间不可避免的差别;变差的原因可分为两类:普通原因和特殊原因。 3.1固有变差:仅由普通原因造成的过程变差,由? = R/d 2来估计。 3.2总变差:由普通原因和特殊原因共同造成的变差,用?S来估计。 2、特殊特性:可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程 的产品特性或制造过程参数。 3、标准差:过程输出的分布宽度或从过程中统计抽样值(例如:子组均值)的分布宽度的 量度,用希腊字母或字母s(用于样本标准差)表示。 4、控制限:控制图上的一条线(或几条线),作为制定一个过程是否稳定的基础。如有超 出了控制极限变差存在,则证明过程受特殊因素的影响。控制限是通过过程数据 计算出来的,不要与工程的技术规范相混淆。 5、过程能力:一个稳定过程的固有变差(6? : R/d2 )的总范围。 6、C pk (稳定过程的能力指数):为一稳定过程【某一天、某一班次、某一批、某一机台 其组內的变差(R-bar/d2 or S-bar / C4 )】下的“能力指数”,计算时须同 时考虑过程数的趋势及该趋势接近于规格界限的程度。即:通常定义为CPU 或CPL中的最小值。 7、P pk(性能指数,即初期过程的性能指数):为试生产阶段一项类似于Cpk的能力指数, 某一产品长期监控下的“能力指数”;但本项指数的计算,是以新产品的初期过程 性能研究所得的数据为基础。即:通常定义为PPU或PPL中的最小值。 8 PPM(质量水准,即每百万零件不合格数):指一种根据实际的有缺陷材料来反映过程能力 的一种方法。PPM数据常用来优先制定纠正措施。

第一次作业参考答案 1、、电能生产的主要特点有哪些? 答:电能生产的主要特点可以归纳为以下三点。①电能生产的连续性特点;由于电能不能大量储存,电能的生产、输送和消费是同时完成的。②电能生产瞬时性的特点;这是因为电能的传输速度非常快(接近光速),电力系统中任何一点发生故障都马上影响到整个电力系统。③电能生产重要性的特点;电能清洁卫生、易于转换、便于实现自动控制,因此国民经济各部门绝大多数以电能作为能源,而电能又不能储存,所以电能供应的中断或减少将对国名经济产生重大影响。 2、对电力系统运行的基本要求是什么? 答:对电力系统运行的基本要求有:①保证对用户的供电可靠性;②电能质量要好;③电力系统运行经济性要好;④对环境的不良影响要小。 3、电力系统中负荷的分类(I、II、III类负荷)是根据什么原则进行的?各类负荷对供电可靠性的要求是什么? 答:电力系统中负荷的分类是根据用户的重要程度和供电中断或减少对用户所造成的危害的大小来划分的,凡供电中断将导致设备损坏、人员伤亡、产品报废、社会秩序还乱、政治影响大的用户的用电设备称为I类负荷;凡供电中断或减少将导致产品产量下降、人民生活受到影响的用户的用电设备称为II类负荷;I类、II类负荷以外的负荷称为III类负荷。 I类负荷对供电可靠性的要求是任何情况下不得中断供电; II类负荷对供电可靠性的要求是尽可能不中断供电; III类负荷可以停电。 4、标出下图所示电力系统中发电机、变压器的额定电压。(图中已标出线路的额定电压)

答:上述电力系统中发电机、变压器的额定电压如下: G :10.5KV ;T1:10.5/242KV ;T2:220/121/38.5KV ;T3:35/6.3KV 5、为什么110KV 及以上的架空输电线路需要全线架设避雷线而35KV 及以下架空输电线路不需全线架设避雷线? 答:因为110KV 及以上系统采用中性点直接接地的中性点运行方式,这种运行方式的优点是:正常运行情况下各相对地电压为相电压,系统发生单相接地短路故障时,非故障相对地电压仍为相电压,电气设备和输电线路的对地绝缘只要按承受相电压考虑,从而降低电气设备和输电线路的绝缘费用,提高电力系统运行的经济性;缺点是发生单相接地短路时需要切除故障线路,供电可靠性差。考虑到输电线路的单相接地绝大部分是由于雷击输电线路引起,全线路架设避雷线,就是为了减少雷击输电线路造成单相接地短路故障的机会,提高220KV 电力系统的供电可靠性。 35KV 及以下系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地的中性点运行方式,即使雷击输电 线路造成单相接地时,电力系统也可以继续运行,供电可靠性高,所以无需全线架设避雷线。 6、在下图所示的电力系统中已知KV U 3/10=φ,A U C 3530=φω,如要把单相接地时流过接地点的电流补偿到20A ,请计算所需消弧线圈的电感系数。 解: 单相接地故障时的相量图如下:

应用题参考答案 第二章 1、下列指令中哪些只能在核心态运行? (1)读时钟日期;(2)访管指令;(3)设时钟日期;(4)加载PSW;(5)置特殊 寄存器;(6) 改变存储器映象图;(7) 启动I/O指令。 答:(3),(4),(5),(6),(7)。 2、假设有一种低级调度算法是让“最近使用处理器较少的进程”运行,试解释这种算法对“I/O繁重”型作业有利,但并不是永远不受理“处理器繁重”型作业。 答:因为I/O繁忙型作业忙于I/O,所以它CPU用得少,按调度策略能优先执行。同样原因一个进程等待CPU足够久时,由于它是“最近使用处理器较少的进程”,就能被优先调度,故不会饥饿。 6、若有一组作业J1,…,Jn,其执行时间依次为S1,…,Sn。如果这些作业同时到达系统,并在一台单CPU处理器上按单道方式执行。试找出一种作业调度算法,使得平均作业周转时间最短。 答:首先,对n个作业按执行时间从小到大重新进行排序,则对n个作业:J1’,…,J n’,它们的运行时间满足:S1’≤S2’≤…≤S(n-1)’≤S n’。那么有: T=[S1’+( S1’+S2’)+ (S1’ + S2’+ S3’)+…+(S1’ + S2’+ S3’+…+ S n’)]/n =[n×S1’+( n-1)×S2’+ (n-3)×S3’]+…+ S n’]]/n =(S1’ + S2’+ S3’+…+ S n’)-[0×S1’+1×S2 ’+2×S3’+…+(n-1) S n’]/n 由于任何调度方式下,S1’ + S2’+ S3’+…+ S n’为一个确定的数,而当S1’≤S2’≤…≤S(n-1)’≤S n’时才有:0×S1’+1×S2 ’+2×S3’+…+(n-1) S n’的值最大,也就是说,此时T值最小。所以,按短作业优先调度算法调度时,使得平均作业周转时间最短。 10、有5个待运行的作业,预计其运行时间分别是:9、6、3、5和x,采用哪种运行次序可以使得平均响应时间最短? 答:按照最短作业优先的算法可以使平均响应时间最短。X取值不定,按照以下情况讨论: 1)x≤3 次序为:x,3,5,6,9 2)3 一、思考题 1.发酵及发酵工程定义 答:定义:发酵工程是应用微生物学等相关的自然科学以及工程学原理,利用微生物等生物细胞进行酶促转化,将原料转化成产品或提供社会性服务的一门科学。由于它以培养微生物为主,所以又称为微生物工程。 传统发酵是指酵母作用于果汁或发芽的谷物时产生二氧化碳的现象; 生化和生理学意义的发酵指微生物在无氧条件下,分解各种有机物质产生能量的一种方式;或者更严的说发酵是以有机物作为电子受体的氧化还原产能反应。如葡萄糖在无氧条件下被微生物利用产生酒精并放出CO2。 工业上的发酵泛指利用生物细胞制造某些产品或净化环境的过程。 青霉素发酵能成功的原因,主要是解决了两大技术问题:1)通气搅拌解决了液体深层培养时的供氧问题;2)抗杂菌污染的纯种培养技术:无菌空气、培养基灭菌、无污染接种、大型发酵罐的密封与抗污染设计制造。 2.发酵工程基本组成部分 答:从广义上讲,由三部分组成:上游工程、发酵工程、下游工程 3.发酵工业产业化应抓好哪三个环节 答:三个环节:投产试验、规模化生产和市场营销 4.当前发酵工业面临三大问题是什么 答:菌种问题、合适的反应器、基质的选择 菌种问题:纯种、遗传稳定性、安全、周期短、转化率高产率高、抗污染能力强:噬菌体、蛭弧菌 合适的反应器:生产规模化、原料利用量大并且具有一定选择性、节能、结构多样化、操作制动化、节省劳力 基质的选择:价廉、原料利用量大并且具有一定选择性、易被利用、副产物少、满足工艺要求 5.我国发酵工业应该走什么样的产业化道路 答:第一步为技术积累阶段、第二步为产业崛起阶段、第三步为持续发展阶段 二、思考题 1、自然界分离微生物的一般操作步骤 答:标本采集→预处理→富集培养→菌种分离(初筛、复筛)→发酵性能鉴定→菌种保藏目的:高效地获取一株高产目的产物的微生物; 2、从环境中分离目的微生物时,为何一定要进行富集富集 答:富集的目的:让目的微生物在种群中占优势,使筛选变得可能。 富集的基本方法:1、控制营养:如以唯一碳源或氮源作底物;2、控制培养条件:如pH、温度、通气量等;3、抑制不需要的种类 3、什么叫自然选育自然选育在工艺生产中的意义 答:定义:不经人工处理,利用微生物的自然突变进行菌种选育的过程称为自然选育。 意义:自然选育是一种简单易行的方法,可达到纯化菌种、防止菌种退化、稳定生产、提高产量的目的。虽然其突变率很低,但却是工厂保证稳产高产的重要措施 回复突变:高产菌株在传代的过程中,由于自然突变导致高产性状的丢失,生产性能下降,这种情况我们称为回复突变。 4、诱变育种对出发菌株有哪些要求 答:出发菌株定义:出发菌株指用于诱变育种的最初菌株或每代诱变的试验菌株。 要求:★对菌株产量,形态、生理等情况了解;★生长繁殖快,营养要求低,产孢子多且早;★对诱变剂敏感;★菌株要有一定的生产能力;★多出发菌株:一般采用3~4个出发菌株,在逐代处理后,将产量高、特性好的菌株留作继续诱变的出发菌株。 5、诱变选育的流程 答:出发菌株经纯化活化前培养(同步培养)→培养液(离心、洗涤、)→单细胞获单胞子悬液→诱变处理→后培养(中间培养)→平板分离→初筛→复筛→保藏及扩大试验 筛选的关键是选择一定的特征(如菌落特征、生化特征等)去判断所筛选的菌株是我们所需要的突变株。 《过程控制系统》思考题 一. 1.什么叫串级控制系统?绘制其结构方框图。 串级控制系统是由两个控制器的串接组成,一个控制器的输出做为另一个控制器的设定值,两个控制器有各自独立的测量输入,有一个控制器的给定由外部设定。 2.与单回路控制系统相比,串级控制系统有哪些主要特点? 多了一个副回路,形成双闭环。特点:主控制器输出改变副控制器的设定值,故副回路构成的是随动系统,设定值是变化的。在串级控制系统中,由于引入了一个副回路,不仅能及早克服进入副回路的扰动,而且又能改善过程特性。副调节器具有“粗调”的作用,主调节器具有“细调”的作用,从而使其控制品质得到进一步提高。 3.为什么说串级控制系统由于存在一个副回路而具有较强的抑制扰动的能力? ①副回路的快速作用,对于进入副回路的干扰快速地克服,减小了干扰对主变量的影响; ②引入副回路,改善了副对象的特性(减小副对象的相位滞后),提高了主回路的响应速度,提高了干扰的抑制能力; ③副回路可以按照主回路的要求对副变量进行精确控制; ④串级系统提高了控制系统的鲁棒性。 4.串级控制系统在副参数的选择和副回路的设计中应遵循哪些主要原则? ①将主要干扰包括在副回路; ②副回路尽量包含多的干扰; ③为保证副回路的快速响应,副对象的滞后不能太长; ④为提高系统的鲁棒性,将具有非线性时变部分包含于副对象中; ⑤需要对流量实现精确的跟踪时,将流量选为副对象。 5.串级控制系统通常可用在哪些场合? * 应用于容量滞后较大的过程 * 应用于纯时延较大的过程 * 应用于扰动变化激烈而且幅度大的过程 * 应用于参数互相关联的过程 *应用于非线性过程 6.前馈控制与反馈控制各有什么特点?绘制前馈控制系统结构方框图。 操作系统作业参考答案及其知识点 第一章 思考题: 10、试叙述系统调用与过程调用的主要区别? 答: (一)、调用形式不同 (二)、被调用代码的位置不同 (三)、提供方式不同 (四)、调用的实现不同 提示:每个都需要进一步解释,否则不是完全答案 13、为什么对作业进程批处理可以提高系统效率? 答:批处理时提交程序、数据和作业说明书,由系统操作员把作业按照调度策略,整理为一批,按照作业说明书来运行程序,没有用户与计算机系统的交互;采用多道程序设计,可以使CPU和外设并行工作,当一个运行完毕时系统自动装载下一个作业,减少操作员人工干预时间,提高了系统的效率。 18、什么是实时操作系统?叙述实时操作系统的分类。 答:实时操作系统(Real Time Operating System)指当外界事件或数据产生时,能接收并以足够快的速度予以处理,处理的结果又能在规定时间内来控制监控的生产过程或对处理系统做出快速响应,并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统。 有三种典型的实时系统: 1、过程控制系统(生产过程控制) 2、信息查询系统(情报检索) 3、事务处理系统(银行业务) 19、分时系统中,什么是响应时间?它与哪些因素有关? 答:响应时间是用户提交的请求后得到系统响应的时间(系统运行或者运行完毕)。它与计算机CPU的处理速度、用户的多少、时间片的长短有关系。 应用题: 1、有一台计算机,具有1MB内存,操作系统占用200KB,每个用户进程占用200KB。如果用户进程等待I/0的时间为80%,若增加1MB内存,则CPU的利用率提高多少? 答:CPU的利用率=1-P n,其中P为程序等待I/O操作的时间占其运行时间的比例1MB内存时,系统中存放4道程序,CPU的利用率=1-(0.8)4=59% 2MB内存时,系统中存放9道程序,CPU的利用率=1-(0.8)9=87% 所以系统CPU的利用率提高了28% 2、一个计算机系统,有一台输入机和一台打印机,现有两道程序投入运行,且程序A先开始做,程序B后开始运行。程序A的运行轨迹为:计算50ms,打印100ms,再计算50ms,打印100ms,结束。程序B的运行轨迹为:计算50ms,输入80ms,再计算100ms,结束。 一、思考题 1.发酵及发酵工程定义? 答:定义:发酵工程是应用微生物学等相关的自然科学以及工程学原理,利用微生物等生物细胞进行酶促转化,将原料转化成产品或提供社会性服务的一门科学。由于它以培养微生物为主,所以又称为微生物工程。 传统发酵是指酵母作用于果汁或发芽的谷物时产生二氧化碳的现象; 生化和生理学意义的发酵指微生物在无氧条件下,分解各种有机物质产生能量的一种方式;或者更严的说发酵是以有机物作为电子受体的氧化还原产能反应。如葡萄糖在无氧条件下被微生物利用产生酒精并放出CO2。 工业上的发酵泛指利用生物细胞制造某些产品或净化环境的过程。 青霉素发酵能成功的原因,主要是解决了两大技术问题:1)通气搅拌解决了液体深层培养时的供氧问题;2)抗杂菌污染的纯种培养技术:无菌空气、培养基灭菌、无污染接种、大型发酵罐的密封与抗污染设计制造。 2.发酵工程基本组成部分? 答:从广义上讲,由三部分组成:上游工程、发酵工程、下游工程 3.发酵工业产业化应抓好哪三个环节? 答:三个环节:投产试验、规模化生产和市场营销 4.当前发酵工业面临三大问题是什么? 答:菌种问题、合适的反应器、基质的选择 菌种问题:纯种、遗传稳定性、安全、周期短、转化率高产率高、抗污染能力强:噬菌体、蛭弧菌 合适的反应器:生产规模化、原料利用量大并且具有一定选择性、节能、结构多样化、操作制动化、节省劳力 基质的选择:价廉、原料利用量大并且具有一定选择性、易被利用、副产物少、满足工艺要求 5.我国发酵工业应该走什么样的产业化道路? 答:第一步为技术积累阶段、第二步为产业崛起阶段、第三步为持续发展阶段 二、思考题 1、自然界分离微生物的一般操作步骤? 答:标本采集→预处理→富集培养→菌种分离(初筛、复筛)→发酵性能鉴定→菌种保藏目的:高效地获取一株高产目的产物的微生物; 2、从环境中分离目的微生物时,为何一定要进行富集富集? 答:富集的目的:让目的微生物在种群中占优势,使筛选变得可能。 ?富集的基本方法:1、控制营养:如以唯一碳源或氮源作底物;2、控制培养条件:如pH、温度、通气量等;3、抑制不需要的种类 3、什么叫自然选育?自然选育在工艺生产中的意义? 答:定义:不经人工处理,利用微生物的自然突变进行菌种选育的过程称为自然选育。意义:自然选育是一种简单易行的方法,可达到纯化菌种、防止菌种退化、稳定生产、提高产量的目的。虽然其突变率很低,但却是工厂保证稳产高产的重要措施 回复突变:高产菌株在传代的过程中,由于自然突变导致高产性状的丢失,生产性能下降,这种情况我们称为回复突变。 练习题 一、填空题 1.定比值控制系统包括:(开环比值控制系统)、(单闭环比值控制系统)和(双闭环比值控制系统)。2.控制阀的开闭形式有(气开)和(气关)。 3.对于对象容量滞后大和干扰较多时,可引入辅助变量构成(串级)控制系统,使等效对象时间常数(减少),提高串级控制系统的工作频率。 4.测量滞后包括测量环节的(容量滞后)和信号测量过程的(纯滞后)。 5.锅炉汽包水位常用控制方案为:(单冲量水位控制系统)、(双冲量控制系统)、(三冲量控制系统)。6.泵可分为(容积式)和(离心式)两类,其控制方案主要有:(出口直接节流)、(调节泵的转速)、(调节旁路流量)。 7.精馏塔的控制目标是,在保证产品质量合格的前提下,使塔的总收益最大或总成本最小。具体对一个精馏塔来说,需从四个方面考虑,设置必要的控制系统,分别是:(物料平衡控制)、(能量平衡控制)、(约束条件控制)和(质量控制)。 1. 前馈控制系统的主要结构形式包括:(单纯的前馈控制系统)、(前馈反馈控制系统)和(多变量前馈控制 系统)。 2. 反馈控制系统是具有被控变量负反馈的闭环回路,它是按着(偏差)进行控制的;前馈控制系统是按(扰动)进行的开环控制系统。 3. 选择性控制系统的类型包括:(开关型)、(连续型)和(混合型)。 4. 常用控制阀的特性为(线性)、(快开)、(对数)、和(抛物线)特性。 5. 阀位控制系统就是在综合考虑操纵变量的(快速性)、(经济性)、(合理性)、和(有效性)基础上发展起来的一种控制系统。 6. 压缩机的控制方案主要有:(调速)、(旁路)和节流。 7. 化学反应器在石油、化工生产中占有很重要的地位,对它的控制一般有四个方面, 分别是:物料平衡控制、(能量平衡控制)、(质量控制)和(约束条件控制)。 二、简答题 1.说明生产过程中软保护措施与硬保护措施的区别。 答:所谓生产的软保护措施,就是当生产短期内处于不正常情况时,无须像硬保护措施那样硬性使设 数值计算方法第一次作业及参考答案 1. 已测得函数()y f x =的三对数据:(0,1),(-1,5),(2,-1), (1)用Lagrange 插值求二次插值多项式。(2)构造差商表。(3)用Newton 插值求二次插值多项式。 解:(1)Lagrange 插值基函数为 0(1)(2)1 ()(1)(2)(01)(02)2 x x l x x x +-= =-+-+- 同理 1211 ()(2),()(1)36 l x x x l x x x = -=+ 故 2 20 2151 ()()(1)(2)(2)(1) 23631 i i i p x y l x x x x x x x x x =-==-+-+-++=-+∑ (2)令0120,1,2x x x ==-=,则一阶差商、二阶差商为 011215 5(1) [,]4, [,]20(1) 12 f x x f x x ---= =-= =----- 0124(2) [,,]102 f x x x ---= =- 实际演算中可列一张差商表: (3)用对角线上的数据写出插值多项式 2 2()1(4)(0)1*(0)(1)31P x x x x x x =+--+-+=-+ 2. 在44x -≤≤上给出()x f x e =的等距节点函数表,若用二次插值求x e 的近似值,要使 截断误差不超过6 10-,问使用函数表的步长h 应取多少 解: ()40000(), (),[4,4],,,, 1.x k x f x e f x e e x x h x x h x x th t ==≤∈--+=+≤考察点及 (3) 2000 4 43 4 3 () ()[(()]()[()] 3! (1)(1) (1)(1) 3!3! .(4,4). 6 f R x x x h x x x x h t t t e t h th t h e h e ξ ξ =----+ -+ ≤+??-= ≤∈- 则 4 36 ((1)(1) 100.006. t t t h - -+± << Q在点 得 3.求2 () f x x =在[a,b]上的分段线性插值函数() h I x,并估计误差。 解: 22 22 11 1 111 22 11 11 1 () () k k k k h k k k k k k k k k k k k k k k k k k x x x x x x I x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ++ + +++ ++ ++ + --- =+= --- ?-? -=+- - [] 2 11 22 11 ()()()[()] 11 ()() 44 h h k k k k k k k k R x f x I x x x x x x x x x x x x x h ++ ++ =-=-+- =--≤-= 4.已知单调连续函数() y f x =的如下数据 用插值法计算x约为多少时() 1. f x=(小数点后至少保留4位) 解:作辅助函数()()1, g x f x =-则问题转化为x为多少时,()0. g x=此时可作新 的关于() i g x的函数表。由() f x单调连续知() g x也单调连续,因此可对() g x的数值进行反插。的牛顿型插值多项式为 1()0.110.097345( 2.23)0.451565( 2.23)( 1.10) 0.255894( 2.23)( 1.10)(0.17) x g y y y y y y y - ==-+++++ -++- 《操作系统》课程作业 (2013年春) 姓名: 学号: 专业: 年级: 学校: 日期: 作业一:作业管理 1、有三道程序A、B、C在一个系统中运行,该系统有输入、输出设备各1台。三道程序 A、B、C构成如下: A:输入32秒,计算8秒,输出5秒 B:输入21秒,计算14秒,输出35秒 C:输入12秒,计算32秒,输出15秒 问:(1)三道程序顺序执行的总时间是多少? (2)充分发挥各设备的效能,并行执行上述三道程序,最短需多少时间(不计系统开销)?并给出相应的示意图。 2、假设一个单CPU系统,以单道方式处理一个作业流,作业流中有2道作业,共占用CPU 计算时间、输入卡片数和打印输出行数如下: 其中,卡片输入机速度为1000张/分钟,打印机输出速度为1000行/分钟,试计算:(1)不采用spooling技术,计算这两道作业的总运行时间(从第1道作业输入开始到最后一个作业输出完毕)。 (2)如采用spooling技术,计算这2道作业的总运行时间(不计读/写盘时间),并给出相应的示意图。 作业二:进程管理 1、 请写出两程序S1和S2可并发执行的Bernstein 条件。 2、 有以下5条语句,请画出这5条语句的前趋图。 S1:y=x+1 R(x) W(y) S2:c=f-w R(f,w) W(c) S3:d=r-y R(r,y) W(d) S4:x=a+b R(a,b) W(x) S5:r=c+y R(c,y) W(r) 3、 设在教材第62页3.6.4节中所描述的生产者消费者问题中,其缓冲部分为m 个长度相等 的有界缓冲区组成,且每次传输数据长度等于有界缓冲区长度以及生产者和消费者可对缓冲区同时操作。重新描述发送过程deposit(data)和接收过程remove(data)。 P P P i P .. .. 1 2 i k 4、 设有k 个进程共享一临界区,对于下述情况,请说明信号量的初值、含义,并用P ,V 操作写出有关互斥算法。 (1) 一次只允许一个进程进入临界区; (2) 一次允许m (m 发酵工程作业 玉米酒精发酵工艺 一、酒精发酵 是在无氧条件下,微生物(如酵母菌)分解葡萄糖等有机物,产生酒精、二氧化碳等不彻底氧化产物,同时释放出少量能量的过程。在高等植物中,存在酒精发酵和乳酸发酵,并习惯称之为无氧呼吸. 二、机理 酒精的发酵过程中,酵母菌进行的是属于厌气性发酵,进行着无氧呼吸,发生了复杂的生化反应。从发酵工艺来讲,既有发酵醪中的淀粉、糊精被糖化酶作用,水解生成糖类物质的反应;又有发酵醪中的蛋白质在蛋白酶的作用下,水解生成小分子的蛋白胨、肽和各种氨基酸的反应。这些水解产物,一部分被酵母细胞吸收合成菌体,另一部分则发酵生成了酒精和二氧化碳,还要产生副产物杂醇油、甘油等。 三、酒精发酵的生产流程特点 在投产前必须先经过破碎处理。目前在国内上有一部分产量较小的酒精厂,采用间歇蒸煮,原料不经粉碎,就直接将块状或粒状原料投入生产,但大部分中等规模以上的酒精厂,原料多经二次粉碎,然后进行高压连续蒸煮,有利原料的受热面加大,更有效地达到蒸煮的要求。在高温高压过程中,引起原料细胞的组织破裂,使存在于细胞中的淀粉转化为可发酵性糖。蒸煮温度由于原料的品种与规格不同而有差异,通常为130—150℃,但经过粉碎的原料,其蒸煮所须的温度较低,大约120—130℃。高温处理除了使淀粉糊化,便于淀粉酶起糖化作用外,还可把附着的有害杂菌杀死。 根据发酵醪注入发酵罐的方式不同,可以将酒精发酵的方式分为间歇式、半连续式和连续式三种. (一)间歇式发酵法 间歇式发酵法就是指全部发酵过程始终在一个发酵罐中进行.由于发酵罐容量和工艺操作不同,在间歇发酵工艺中,又可分为如下几种方法: 1.一次加满法此法是将粉浆或糖化醪冷却到27-30℃后,接入糖化醪量10%的酒母,混合均匀后,经60~72小时发酵,即成熟. 2.分次添加法生产时,先打入发酵罐容积三分之一糖化醪,接种发酵,隔2—3小时后,加第二次糖化醪,再隔2—3小时,加第三次糖化醪.如此,直至加到发酵罐容积的90%为止.从第一次加糖化醪直至加满发酵罐为止,其总时间不应超过l0小时. 3.连续添加法此法适用于采用连续蒸煮、连续糖化的酒精生产工厂.先将一定量的酒母打入发酵罐,然后流加.一般从接种酵母后,应于6-8小时内将罐装满. 4.分割主发酵醪法此法适用于卫生管理较好的酒精工厂,其无菌要求较高.将处于旺盛主发酵阶段的发酵醪分出1/3—1/2至第二罐,然后两罐同时补加新鲜糖化醪至满,继续发酵. 第一章 概述 1.1 过程控制系统由哪些基本单元构成?画出其基本框图。 控制器、执行机构、被控过程、检测与传动装置、报警,保护,连锁等部件 1.2 按设定值的不同情况,自动控制系统有哪三类? 定值控制系统、随机控制系统、程序控制系统 1.3 简述控制系统的过渡过程单项品质指标,它们分别表征过程控制系统的什么性能? a.衰减比和衰减率:稳定性指标; b.最大动态偏差和超调量:动态准确性指标; c.余差:稳态准确性指标; d.调节时间和振荡频率:反应控制快速性指标。 第二章 过程控制系统建模方法 习题2.10 某水槽如图所示。其中F 为槽的截面积,R1,R2和R3均为线性水阻,Q1为流入量,Q2和Q3为流出量。要求: (1) 写出以水位H 为输出量,Q1为输入量的对象动态方程; (2) 写出对象的传递函数G(s),并指出其增益K 和时间常数T 的数值。 (1)物料平衡方程为123d ()d H Q Q Q F t -+= 增量关系式为 123d d H Q Q Q F t ??-?-?= 而22h Q R ??= , 33 h Q R ??=, 代入增量关系式,则有23123 ()d d R R h h F Q t R R +??+=? (2)两边拉氏变换有: 23 123 ()()()R R FsH s H s Q s R R ++ = 故传函为: 232323123 ()()()11R R R R H s K G s R R Q s Ts F s R R +=== +++ K=2323R R R R +, T=23 23 R R F R R + 第三章 过程控制系统设计 1. 有一蒸汽加热设备利用蒸汽将物料加热,并用搅拌器不停地搅拌物料,到物料达到所需温度后排出。试问: (1) 影响物料出口温度的主要因素有哪些? (2) 如果要设计一温度控制系统,你认为被控变量与操纵变量应选谁?为什么? (3) 如果物料在温度过低时会凝结,据此情况应如何选择控制阀的开、闭形式及控制器 的正反作用? 解:(1)物料进料量,搅拌器的搅拌速度,蒸汽流量 (2)被控变量:物料出口温度。因为其直观易控制,是加热系统的控制目标。 操作变量:蒸汽流量。因为其容易通过控制阀开闭进行调整,变化范围较大且对被 控变量有主要影响。 (3)由于温度低物料凝结所以要保持控制阀的常开状态,所以控制阀选择气关式。控制 器选择正作用。 2. 如下图所示为一锅炉锅筒液位控制系统,要求锅炉不能烧干。试画出该系统的框图,判断控制阀的气开、气关型式,确定控制器的正、反作用,并简述当加热室温度升高导致蒸汽蒸发量增加时,该控制系统是如何克服干扰的? 解:系统框图如下: 《人力资源开发与管理》第一次作业答案 一、单项选择题。本大题共10个小题,每小题2.0 分,共20.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.与员工同甘共苦、同舟共济,反映了以下人本管理的哪方面基本内容() A.人的管理第一 B.以激励为主要方式 C.积极开发人力资源 D.培育和发挥团队精神 2.假设你是一个大公司的中层管理人员,如果你获得提升,在以下几种选择继任者的标 准中,你会优先考虑哪一条() A.是否具有较高的学历与较强的业务能力 B.能否得到部门成员及上级领导的普遍认同 C.能否保持你原先形成的管理风格 D.是否具备创新开拓能力 3.刚进公司的几个大学生很自然地形成了一个团队,大家兄弟相待,一起解决各自遇到 的难题,包括各自负责的经营工作。几年下来,这个团队的凝聚力很强,每个人都非常珍视这个团队。又过几年,这个团队的成员普遍得到较好的发展,但地位、收入等方面并没有形成多大的差距,然而大家却都感到团队的凝聚力没有以前那么强大了。 你认为造成松散的原因是什么() A.团队成员的能力增强了,独立性提高了 B.没有更高层次的目标推动 C.团队成员之间因工作繁忙而沟通太少 D.没有及时吸收新的团队成员 4.某保险公司X市分公司为开发一项新业务,从不同部门抽调若干员工组建了一个项目 团队,为激励他们高度热情地投身于新工作,你认为选择哪一种沟通媒介最合适() A.电子邮件 B.电话 C.面谈 D.简报 5.你是一家连锁快餐集团属下的一个分店经理,集团公司为你确定了今年上半年的经营 目标:从今年1月1日到6月30日之间,将销售额相对去年同期提高6%。你认为() A.该目标已经给分店经理一个明确无误的指令,是一个可考核的执行性目标。 B.该目标没有提出一个度量目标是否完成的客观标准,所以需要进一步改进。 C.该目标没有平衡利润与销售增长之间的关系,可能给分店经理以误导,需要改 进。 D.该目标没有规定清楚如何达成目标的步骤、措施和资源配置,需要进一步改进。 6.失业保险所属的员工福利类型是() A.企业福利 B.法定福利 C.生活福利 D.有偿假期 7.张莉今年26岁,是某电脑公司市场开发部经理,思路敏锐,干劲十足,不久前刚获 得某名牌大学硕士学位,目前工资待遇相当高。假如你是张莉的领导,你认为以下哪一种激励方式最能增进她的工作绩效()? A.采取以个人工作绩效为考核依据的奖励制度 B.减少对她的监督,使她有更多的决策和行动自由。 C.对她的成绩给予公开表扬。 D.提高她地位的象征(例如,更豪华的办公室,新的头衔,专用秘书等)。 8.一般员工提出辞职时,组织应该() A.为员工解决困难把他争取回来 第3章处理机调度1)选择题 (1)在分时操作系统中,进程调度经常采用_D_ 算法。 A. 先来先服务 B. 最高优先权 C. 随机 D. 时间片轮转 (2)_B__ 优先权是在创建进程时确定的,确定之后在整个进程运行期间不再改变。 A. 作业 B. 静态 C. 动态 D. 资源 (3)__A___ 是作业存在的惟一标志。 A. 作业控制块 B. 作业名 C. 进程控制块 D. 进程名 (4)设有四个作业同时到达,每个作业的执行时间均为2小时,它们在一台处理器上按单道方式运行,则平均周转时间为_ B_ 。 A. l小时 B. 5小时 C. 2.5小时 D. 8小时 (5)现有3个同时到达的作业J1、J2和J3,它们的执行时间分别是T1、T2和T3,且T1<T2<T3。系统按单道方式运行且采用短作业优先算法,则平均周转时间是_C_ 。 A. T1+T2+T3 B. (T1+T2+T3)/3 C. (3T1+2T2+T3)/3 D. (T1+2T2+3T3)/3 (6)__D__ 是指从作业提交给系统到作业完成的时间间隔。 A. 运行时间 B. 响应时间 C. 等待时间 D. 周转时间 (7)下述作业调度算法中,_ C_调度算法与作业的估计运行时间有关。 A. 先来先服务 B. 多级队列 C. 短作业优先 D. 时间片轮转 2)填空题 (1)进程的调度方式有两种,一种是抢占(剥夺)式,另一种是非抢占(非剥夺)式。 (2)在_FCFS_ 调度算法中,按照进程进入就绪队列的先后次序来分配处理机。 (3)采用时间片轮转法时,时间片过大,就会使轮转法转化为FCFS_ 调度算法。 (4)一个作业可以分成若干顺序处理的加工步骤,每个加工步骤称为一个_作业步_ 。 (5)作业生存期共经历四个状态,它们是提交、后备、运行和完成。 (6)既考虑作业等待时间,又考虑作业执行时间的调度算法是_高响应比优先____ 。 3)解答题 (1)单道批处理系统中有4个作业,其有关情况如表3-9所示。在采用响应比高者优先调度算法时分别计算其平均周转时间T和平均带权周转时间W。(运行时间为小时,按十进制计算) 表3-9 作业的提交时间和运行时间 《现代工业发酵调控学》课后习题 《第一章》 1,不同学科对微生物生长的定义的着重点有何不同?什么是分化? 2,有些霉菌,如产黄青霉在培养液中生长过程,其菌丝会形成菌团,有哪些因素影响菌球的松紧? 3,微生物生长可以分为几期?停滞期的长短由哪些因素决定? 4,生物量的测定为什么对次级代谢产物的生产尤为重要?对谷氨酸,青霉素发酵菌浓的测定,您倾向于用什么方法,说出你的理由 5,流动式细胞光度计是怎样的仪器,简述其作用和原理 6,试比较各种间接估算菌浓的方法和优缺点 7,您认为哪一种在线测量菌浓的方法最有前途 8,有哪些因素会影响微生物的生长 9,温度对微生物的生长影响表现在哪些方面 10,水的活度用什么表示?它对微生物比生长速率有何影响? 11,细胞周期指的是什么?真核生物和原核生物的细胞周期有何不同 12,简述大肠杆菌染色体复制和细胞分裂的调节规律 13,生长速率对细胞大小和 DNA 包内含量有何影响 14,生长得率是什么意思,有哪些表示方法,比较他们的优缺点 15,生长得率取决于哪些因素/ 16,P/O 商是指什么,用来表征什么,如何测定,它的大小对生长得率有什么影响 17,描述菌丝顶端的生长机制 18,什么是菌丝生长单位,受哪些环境因素的影响 19,未分化菌丝生长的调节包括哪三种机制 《第二章》 1,微生物按能量来源,C 的来源,按 H 的给体类型可以分为哪些类型的 2,从热力学观点来看,一个反应能否进行由什么决定 3,在 PH7.0,30℃下,谷氨酸与氨反应生成谷氨酰胺的平衡常数 K+1.2*103 此反应由两个 分立的反应组成 1,谷氨酸+NH3------谷氨酰胺+H2O,2,ATP+H2O-----ADP+Pi,反应 2 的平衡常数为 3.13*10-3,求反应的标准自由能变化 4,生化反应中常需的能量载体主要有哪几类 5,糖的分解代谢主要通过哪些途径,由葡萄糖分解为 CO 2和 H 2 O 可以得到多少 ATP 6,提供细胞所需的 ATP 有哪些途径 7,乙醛酸循环在代谢中起什么作用,它由哪些酶反应构成 8,有些微生物能生在在 2C 化合物作为唯一 C 源的无机盐培养基中,它是怎么取的 5-C 和 6C 化合物的 9,自然界中的 C 和 N 是通过什么途径循环的 10,微生物是如何利用淀粉和纤维素的 11,氨的同化方式有哪些 12,合成一分子谷氨酸的能量代价是 28 分子的 ATP,这是怎么计算出来的,合成一分子天冬氨酸的能量代价是多少 13,莽草酸途径是用来做什么的,其终产物是怎样合成的,其中间体是哪些初级代谢物的次级代谢物 一、某化学反应器,工艺规定操作温度为200±10℃,考虑安全因素,调节过程中温度规定值最大不得超过15℃。现设计运行的温度定值调节系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如下图所示,试求:该系统的过渡过程品质指标(最大偏差、余差、衰减比、振荡周期和过渡时间),并问该调节系统是否满足工艺要求。 参考答案: 最大偏差 A = 230-200 = 30℃ 余差C= 205-200 = 5℃ 衰减比n = y1: y3 = 25:5 = 5:1 振荡周期T = 20 – 5 = 15 (min) 设被控变量进入稳态值的土2%,就认为过渡过程结束,则误差区域=205 ×(±2%)=±4.1℃ 在新稳态值(205℃)两侧以宽度为±4.1℃画一区域(阴影线)。曲线进入时间点Ts = 22min 工艺规定操作温度为200±10℃,考虑安全因素,调节过程中温度规定值最大不得超过15℃,而该调节系统A=30℃,不满足工艺要求。 最大偏差 A = 230-200 = 30℃ 余差C= 205-200 = 5℃ 衰减比n = y1: y3 = 25:5 = 5:1 二、如图所示,用差压变送器检测液位。已知ρ1=1200kg/m3,ρ2=950kg /m3,h1=1.0m,h2=5.0m,液位变化的范围为0~3.0m,如果当地重力加速度g=9.8m/s,求差压变送器的量程和迁移量。 当液位在0~3.0m变化时,差压的变化量为 ρ1gHmax=1200×9.8×3.0=35280 Pa 根据差压变送器的量程系列,可选差变的量程为40kPa 当H=0时,有 Δp=-ρ2g(h2-h1)=-950×9.8×(5.0-1.0)=-37240 Pa 所以,差压变送器需要进行负迁移,负迁移量为37.24kPa 迁移后该差变的测量范围为-37.24~2.76kPa 若选用DDZ-Ⅲ型仪表,则当变送器输出I=4mA时,表示H=0;当I=20mA时,H=40×3.0/35.28=3.4m,即实际可测液位范围为0~3.4m。 第一次作业 一、单项选择题 1.需求规律说明(B )。 A.药品的价格上涨会使药品质量提高B.计算机价格下降导致销售量增加 C.丝绸价格提高,游览公园的人数增加D.汽车的价格提高,小汽车的销售量减少 E.羽毛球的价格下降,球拍的销售量增加 2.当羽毛球拍的价格下降时,对羽毛球的需求量将(C )。A.减少B.不变 C. 增加D.视具体情况而定E.以上都有可能 3.其他条件不变,牛奶价格下降将导致牛奶的(D )。 A.需求下降B.需求增加C.需求量下降D.需求量增加E.无法确定 4.当出租车租金上涨后,对公共汽车服务的(A )。 A.需求增加B.需求量增加C.需求减少D.需求量减少E.无法确定 5.以下几种情况中,(B )项是需求规律的例外。 A.某商品价格上升,另一商品需求量也上升B.某商品价格上升,需求量也上升 C.消费者收入增加,对某商品的需求增加 6.消费者偏好改变,对某商品的消费量随着消费者收入的增加而减少,则该商品是( D )。 A.替代品B.互补品C.正常品D.低档品E.无法确定 7.供求规律说明(D )。 A.生产技术提高会使商品的供给量增加 B.政策鼓励某商品的生产,因而该商品的供给量增加 C.消费者更喜欢某商品,使该商品的价格上升 D.某商品价格上升将导致对该商品的供给量增加 E.以上都对 8. 假如生产某种商品所需原料的价格上升了,这种商品的( B )。A.需求曲线将向左移动B.供给曲线向左移动C.供给曲线将向右移动 9. 政府为了扶持农业,对农产品规定高于均衡价格的支持价格。政府要维持支持价格,应 该采取下面的相应措施( C )。 A.增加对农产品的税收B.实行农产品配给制C.收购过剩的农产品 10. 政府把价格限制在均衡价格以下可能导致( A )。 A.黑市交易B.大量积压C.买者买到了希望购买的商品 11. 当需求的增加幅度远大于供给增加幅度的时候,( B )。发酵工程课后思考题答案

过程控制作业题标准答案

操作系统作业参考答案及其知识点

发酵工程课后思考题答案

过程控制练习题答案

数值分析第一次作业及参考答案

操作系统作业题及答案

发酵工程作业

最新过程控制作业答案

人力资源开发与管理-第一次作业及答案

计算机操作系统习题及答案()

《现代工业发酵调控学》课后习题

过程控制系统与仪表习题答案

第一次作业及答案