室内热舒适性指标的评价 摘要本文对目前的一些主要的热舒适性指标进行了论述和评价,包括卡塔冷却能力、当量温度、有效温度、新有效温度、标准有效温度、平均预测反应、舒适方程和主观温度等。文中首先给出了上述各种温标的定义、特点和应用场合,随后又结合中国南方区域与北方区域的气候特征、人民的生活习惯、身体素质和一些实验数据,对各种区域应该采用哪些指标进行了分析。最后作者就今后热舒适性研究的发展方向和应做的一些工作,给出了自己的看法,以供同行参考。 关键词热舒适性指标评价 1 引言 热舒适性是居住者对室内热环境满意程度的一项重要指标。早在20世纪实,人们就开始了舒适感研究,空气调节工程师、室内空气品质研究人员等所希望的是能对人体舒适感进行定量预测。这些年来,业已提出了很多热舒适指标,不同国家的官方和专业机构推荐使用不同的指标。因此,从整体上去把握各种指标及其发展史是非常有益的。就我国而言,由于疆域辽阔,气候多变,不同地区所采用的标准也有所不同,尤其是纬度有一定差异的地方。有鉴于此,本文作者对一些主要指标作了简要分析,并根据我国国家的国情,结合国内外相关的研究成果给出自己的看法,以供同行参考。 2 各种指标的定义与特点 2.1 卡他冷却能力[1] 最早的指标是1914年由Leonard hiss爵士提出的,以大温包温度计的热损失量为基础。卡他温度计由一根长为40mm,直径为20mm的圆柱形大温包的酒精玻璃温度计组成。温度计杆上有38℃和35℃两条标线,使用时将温度计加热到酒精柱高于38℃这一刻度。然后将其挂于流动空气中,测量酒精柱从38℃下降到35℃所需的时间。根据这一时间和每一温度计所配有的校正系数,即可计算环境的"冷却能力"。20世纪30年代进行的大量实验都采用卡他温度计,它综合了平均辐射温度、空气温度、空气流速的影响,但未考虑湿度的影响。2.2 拟人器和当量温度[1] Dufton 在1929年研制了一种综合恒温器。这种恒温器可在空气温度、热辐射和空气速度变化的条件下保持房间具有舒适的温度,这一装置被称为拟人器(eupatheostat)。在这之后,Dufton又定义了当量温度。所谓当量温度,即是一个均匀封闭体的温度。在该封闭体内,一个高为550mm、直径为190mm的黑色圆柱体的散热量与其在实际环境中的散热量相等。圆柱体表面所维持的温度是圆柱体所散失的热量的精确函数,并且这一温度在任何均匀空间内都比37.8℃要低一个数值,这个数值是37.8℃和封闭空间温度之差的2/3。 当量温度未给出能根据基本环境变量进行计算的分析表达式,所用的拟人器是一种又大又相当笨重的仪器,因此限制了它的应用。 2.3 有效温度

2009热舒适性的研究进展 摘要:简要介绍了2009年间国内外热舒适性的研究进展,提出了对于热舒适性的认识以及今后的可能发展趋势。 关键词:热舒适性;室内空间环境;材料热舒适性能 引言 热舒适是指大多数人对客观热环境从生理与心理方面都达到满意的状态。随着社会的不断发展,生活质量不断提高,人们对环境,尤其是室内环境热舒适性的要求不断提高,使得人们对室内环境对人体热舒适性影响的研究越来越感兴趣。人体对冷热应力的生理反应是区分环境的舒适程度的一个重要方面。另外,不同材料的热舒适性也不尽相同,如细羊毛絮料、纯毛织物和轻质陶瓷等,对这些材料热舒适性的研究也在不断深入中。 1热舒适性的研究进展 热舒适性的研究工作始于国外,最早是建筑领域的研究课题之一。近年来,我国许多学者对于各种环境下的热舒适性也进行了许多研究和调查,在这方面的理解和认识也在不断深化,其中包括室内热舒适性研究、不同材料热舒适性能研究以及人的生理系统对热舒适性的反应等等方面。 关于室内热舒适性,对国内的某些城市进行了调查测试。例如,兰州市81%的办公人员对室内19.5℃的平均温度表示接受;深圳市80%的人群可接受的热环境有效温度上限为29.5℃,远高于ASHRAE推荐的舒适温度上限值27℃。 在对火车站和汽车站候车厅调查测试中发现,不同规模的车站应该有不同的热舒适标准;大部分火车站候车厅的舒适度得到乘客的认可;非空调火车站乘客满意度较低。人员流动性较大的车站候车厅的热舒适性,不仅与室内热环境参数有关,还与车站等级、人员停留时间有关。

在室内通风方面,自然通风条件下室内空气流动及其对热舒适性的影响是住宅设计的重要因素。不同送风角度,室内温度分布差异很大,人员不满意度区别明显,对室内热舒适性影响很大。综合比较得出向上15O、向右15O的送风角度为最佳送风角度。 在研究材料的热舒适性能方面,选取了几种不同材料进行研究。例如,通过分析物体的传热及热性能,并通过SEM、热模拟等方法,对比轻质陶瓷晶立方砂岩及人然砂岩、瓷砖等几种不同材料的热性能,指出其不同的热性能导热系数、材料密度及比热是影响几种材料舒适性的主要原因。另外,通过对细羊毛以及细羊毛与鸭绒的混纤絮料热湿性能的测试比较,发现细羊毛絮料的保温性能与木棉絮料相当,在鸭绒絮料中混入一定比例的细羊毛不影响其保温性能,并且能有效阻止鸭绒絮料内对流热的加剧。细羊毛絮料的吸湿性比木棉絮料好,透湿性比木棉絮料差。将一定量的细羊毛纤维加入鸭绒絮料中能够改善其吸湿性但对透湿性有一定影响。在对纯毛织物的静态热舒适性和厚度进行的测定中,使用SPSS统计分析软件研究纯毛织物的热舒适性与厚度的关系,结果表明:该织物的热舒适性与厚度相关程度较大。 人体的热感觉和热舒适是受多种因素影响的,其中人体生理系统和新陈代谢也是比较重要的因素。例如,研究发现,常压和低压环境中,男性和女性的热中性温度不同。但压力越低,受试者热中性温度值越高。但是截至目前,对人体热舒适和热感觉的研究基本上停留在单个因素的影响,多种因素叠加的多元素的研究也是值得期待的。 此外,我国在这方面的研究工作缺乏系统性,到日前为止还没有针对性的、成熟的热舒适标准,而且我国在这方面的研究多数集中在办公楼和居住建筑的热环境。相比之下,国外的一些研究成果则相对比较成熟。美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)出版了《人居热环境舒适水平标准》(2004-55),这个标准对影响舒适性热环境的各种因素进行详细说明。这些影响因素包括温度、湿度、风速、人的活动以及衣着。这个标准包含一个可预测结果的计算方法PMV,用这个方法用户可以计算出不同居住环境的舒适等级水平。这个标准还包括一个在空调空间里确定可接受工况的新的可选择的方法。 英国CASELLA公司经过几年的探索、研究,用环境界领先的技术研究完成的成熟的产品MICROTHERM室内环境监测仪,能够测量所有评估热压和热舒适度的物理参

人体热舒适性实验 1引言 随着社会的机械化和工业化水准日益增加,人们在室内的时间也越来 越多(大约占生活总时间的80%以上),这就使人们对室内环境对人体热舒适性影响的研究越来越感兴趣。室内环境是指房间内的所有参数,这些参数会影响人体与周围环境的换热,从而影响人体的热创造性。 但是当前,在热舒适性方面所做的研究工作绝大多数是由美国以及欧 洲等一些西方国家所展开的。如今在世界各地所沿用的热舒适性标准 也都是根据本文国家所做的研究工作而建立起来的;而各地对这些标 准例如ANSI/ASHRAEStandard55-1992的使用并没有考虑不同地区建筑 形式的不同、种族的不同等等因素。现在已有一些研究人员对热舒适 性标准的普遍适用性提出了质疑。他们认为建筑形式、气候、种族等 等因素的差异可能造成世界各地人们在相同的热环境中热感觉不同, 对热舒适性的要求也不同。如果在使用热舒适性标准的时候不对其实 行一些修正就有可能造成一些不良的后果。所以有必要在各地展开人 体热舒适性的研究。不过因为中国在人体热舒适性的研究领域的起步 较晚,到当前为止所做的工作也不多,所以有必要通过测试来确定空 气的温湿度对中国热舒适性的影响水准,从而得出ASHRAE的体体热舒 适性标准是否适合中国使用,由此可知我们现有的空调房间的设计参 数是否合理。 本次实验采用问卷调查的方式。实验内容为空气温度和湿度的变化对 受试者热感觉和热舒适性的影响水准,本实验总共做了18个工况。各 工况分布如图1所示。参加该实验受试者数量在200人左右,男女共 比例为1:1。实验中受试者的服装为KSU实验室中的标准服装,根据 标准此时的衣服热阻值约为0.6clo,在实验时受试者保持静坐状态, 此状态下人体的活动量为1.0met。实验惧的数据包括受试者问卷、实 验环境中的空气参数(包括空气温度、空气湿度和气流速度)、外界 空气参数(包括空气温度和空气湿度)。实验过程中每隔半个小时用 TSI在6个均匀分布的测点处对实验小室中的空气流速实行测量并记录,

文章编号:1000-2375(2001)02-0139-04 室内热舒适性的评价方法 袁旭东, 甘文霞, 黄素逸 (华中科技大学新能源研究中心,湖北武汉430074) 摘 要:室内热舒适性是空调设计成功与否的一项重要指标.针对几种不同的建筑微气候指标组合,讨论了有关人体热感觉的评价方法和可供工程应用的热舒适图. 关键词:热舒适性;微气候指标;人体热感觉;热舒适图中图分类号:T U111.3 文献标识码:A 收稿日期:2001-03-19 基金项目:国家重点基础研究发展规划项目(合同号G 2000026303) 作者简介:袁旭东(1945- ),男,副教授1 引 言 人的健康、自身感觉及工作能力在很大程度上取决于室内的舒适状况.人的热感觉和舒适感不能视为同一概念,舒适感具有更广泛的含义,除了与空气温度、湿度相关外,还与气流速度、室内空气品质密切相关,而热感觉在舒适感中无疑起着举足轻重的作用. 最初室内微气候主要是利用供暖系统来保持的,在一些情况下采用了通风手段.只有对少数条件要求高的房间才安装空调系统.供暖系统的选择按房间所需保证的空气温度来决定,通风系统和空气调节系统则考虑了保证人们活动地区所必须的气流速度. 对空气温度和气流速度的要求,是在对生理学进行深入研究后提出的.在大多数情况下,这些要求.密实型的围护结构和保温窗不大的建筑物,即使在室外空气温度急剧波动和太阳辐射强烈时,也能使房间保持稳定的热状态,因此在大多数房间中微气候的唯一控制参数是空气温度.这一时期的突出特点是:保证适当的微气候的任务是依靠设备工程师来完成,实际上不依赖结构工程师和建筑师. 然而,随着轻型结构在建筑上的应用,建筑物窗户面积增大以及新的建筑方案的应用,出现了人的热感觉与房间微气候的传统要求不相适应的情况.因此研究人员在密闭室内的舒适感包括热感觉就显得特别重要.人体热感觉是一个复杂的问题.应该由生理学家、心理学家、设备专家和建筑师共同协作解决,才能取得良好的效果. 2 影响热舒适性的微气候指标 对人体热感觉起重要作用的是建筑物的微气候指标,它包含周围环境的热工参数及其组合.其中受直接调节和间接调节的有下列最重要的5个参数:空气温度、气流速度、空气相对湿度、周围表面温度和热辐射.最后两个参数具有同样的物理本质,但在计算热感觉时,可以把它们分开考虑.例如在供暖系统中,顶棚的温度既可看做是周围表面的温度,又可看做是辐射的温度.因此,我们只研究4个参数对热感觉的影响. 把微气候参数以及对热感觉有显著影响的微气候参数的各种组合的综合指标,称之为微气候指标.其中重要的组合有:空气温度和周围表面温度;空气温度、周围表面温度和气流速度;空气温度、周围表面温度、气流速度和相对湿度;空气温度、气流速度和相对湿度;空气温度和相对湿度. 第23卷第2期2001年6月湖北大学学报(自然科学版) Journal of Hubei University (Natural Science Edition ) V ol.23 N o.2 Jun.,2001

自然通风环境下的人体热舒适性 夏季非空调环境对应的是自然通风环境,而这种自然环境中,室内的温湿度、飞速、长波辐射以及太阳辐射都会随着室外参数的不断变化而变化,尤其是室内风速的变化速度快而且幅度大,对人体的热舒适感有很大的影响,因而它是一种动态的热环境。 大力开展动态热环境的研究已经成为大势所趋,近年来,国际上已开始重视动态热环境的研究,动态化热环境的实现主要依赖空气温度和风速的动态化。国内外对于动态热环境的研究也主要集中在对空气温度和风速动态化上。 早期对于动态环境下热感觉的研究工作主要是关于突变热条件下的热感觉。有研究结果表明:由中性环境到热环境或冷环境时,皮肤温度的变化存在一个过渡过程,同时热感觉出现“滞后”;然而,当从冷环境或热环境进入中性环境时,出现热感觉“超越”现象,皮肤温度和热感觉有分离现象,研究者认为这种现象是由于皮肤温度急剧变化所致,即皮肤温度的变化率产生了一种附加热感觉,而这种热感觉掩盖了皮肤温度本身所引起的不舒适感。 对于渐变热环境,研究者们力图弄清楚室内参数在多大范围内变化,才能即满足人体的舒适范围,又能达到节能效果。 国内在这方面的研究起步较晚,清华大学和同济大学在这方面都做过研究,本文拟对清华大学在动态热环境下人体热感觉的研究进行简要介绍。 董静研究了动态温度和动态风综合作用下的人体热反应,分别在稳态温度、动态风以及动态温度、动态风两种组合的实验条件下,对33名受试者进行了实验,研究参数对人体热感觉的影响。受试者的服装热阻为0.6clo,实验中保持静坐状态。实验结果证明,在该实验的各种工况下,采用动态风均能够达到即改善热环境又不引起吹风不适感的目的,并且给出了满足人体舒适感的较佳工况:相对湿度50%,服装热阻为0.6clo的情况下,当动态温度波动范围为27-29℃,升降温时间比为20min:20min,动态风参数为=1.5m/s,n=6rpm时,值基本在(-0.5,+0.5)范围内波动,可较好地满足人体舒适性需要。 根据实验结果,作者对Fanger的PMV稳态模型进行了变化,建立了动态热环境下预测人体心理热反应的TPMV模型,该模型可以用于动态热环境下人体热反应的预测,但是作者没有对该模型进行系统的描述和讨论。 夏一哉对中性-热环境下气流脉动强度和频率对人体热感觉的影响进行了研究,从实验和模拟两个方面对气流脉动强度和频率的影响作用进行了探索和研究。研究气流脉动频率对于人体热感觉影响的实验在清华大学的气候室中进行,受试者年龄18-20岁,总的服装热阻为0.7clo,新陈代谢率为1.0met。气候室温度设定点分别为26.0,27.5,29.0,30.5℃,相对湿度分别为35%,65%,低相对湿度工况包含40个样本,高相对湿度工况包含22个样本。实验结果表明:环境操作温度和相对湿度对受试者选择频率和可接受的频率范围没有明显影响,可接受的频率范围集中在0.2-0.65Hz。随着频率的增加,人体感受到的气流速度随之减小。受试者能够通过自由调节风速和频率得到热满意状态,但在较高温度下,选择风速不能使他们保持热中性状态,并且有一定比例的受试者感到不愉快的吹风感。根据该实验结果,夏一哉扩展了吹风感的定义,并且证明在中性-热的环境下,频率在0.3Hz-0.5Hz范围内的气流对人体产生的冷作用最强,该结论与Fanger在中性-冷的环境下的实验结论一致。

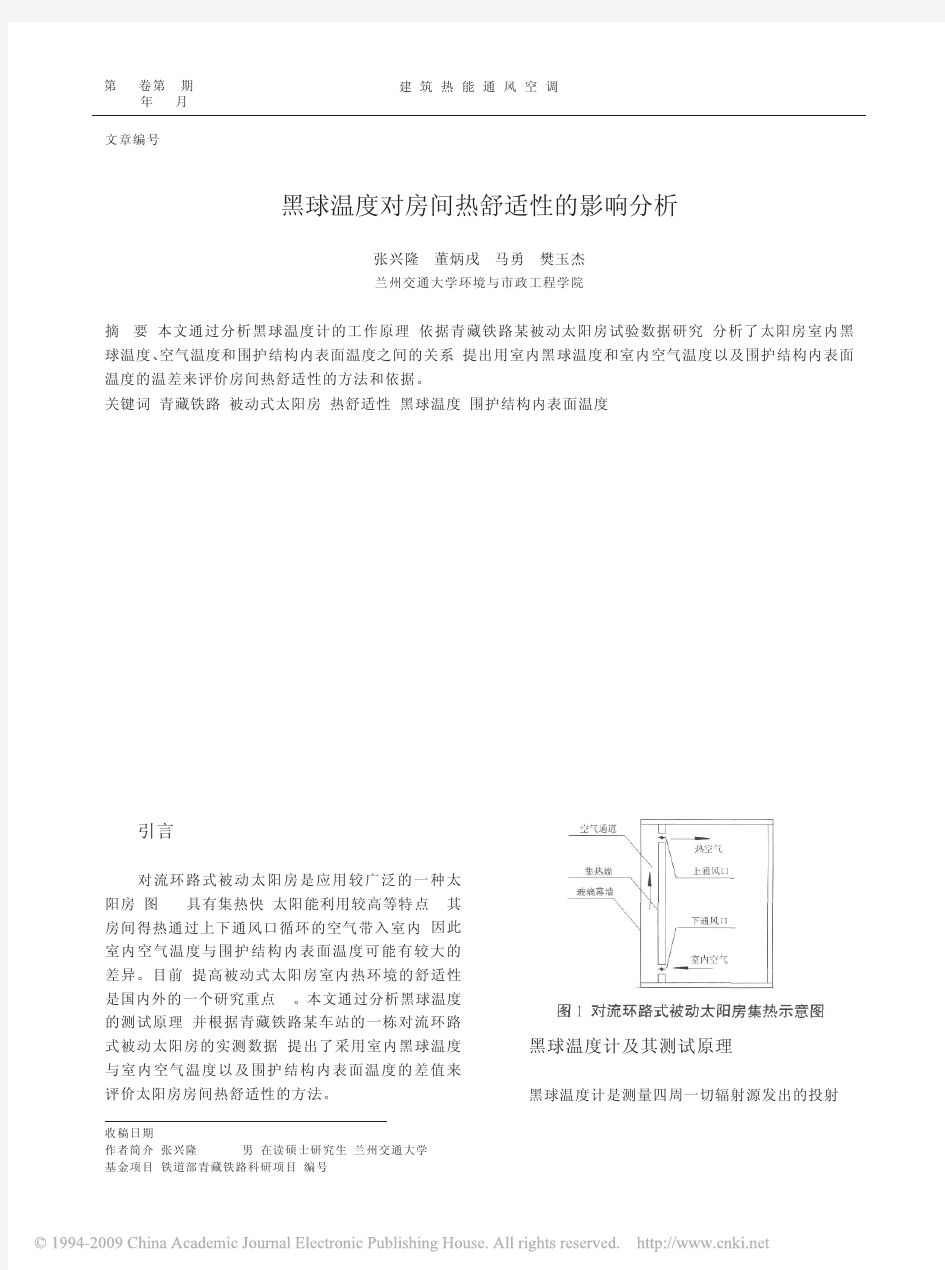

北京夏季地铁站乘客热舒适性分析 发表时间:2020-04-14T09:01:18.783Z 来源:《城镇建设》2020年第3期作者:刘忠峰陈忠海杨鹏[导读] 本文通过对北京夏季地铁站乘客的热舒适度进行调查 摘要:本文通过对北京夏季地铁站乘客的热舒适度进行调查,同时测试站内空气温度数据,分析客流平稳期和客流高峰期时站内乘客的热舒适性,为地铁站空调温度的调节提供参考。 关键词:地铁站热舒适 1引言 目前,我国地铁在缓解大城市交通阻塞问题上展现了极大的优势,但随着人们生活水平的提高,对周围环境的舒适性的要求也越来越高,每年均有乘客反应地铁环境不舒适的情况发生[1]。在地铁环境热舒适性研究中,2007年,蒋淳潇,叶晓江,连之伟,对上海地铁站台热舒适状况调查发现,站台的中性温度为20. 02℃ ,期望温度为20. 7℃ , 80%的人可接受的温度范围上限为23. 2℃ ,均略低于ASHARE舒适区标准[2]。M. Abbaspour等人在2008年分析了德黑兰地铁的热环境,7月份站厅站台的平均温度为28℃,相对湿度在20%至50%之间,9月份时平均温度为26℃,相对湿度在30%至60%之间[3]。2016年,Han Jieu 等在人不同季节时对首尔地铁站的热舒适度进行了调查,受访者对冬季地铁站的热环境感到适宜;以20%的预计乘客不满意率计算得到使站厅舒适的有效温度范围为16.1-31.2℃,站台为15.9-31.5℃[4]。对于客流高峰期时地铁乘客热舒适的研究较少,但是在该期间乘客数量远远多于平稳期水平。因此,调查分析该时间段地铁乘客的热舒适状况,对地铁站空调温度设置满足乘客的热舒适需求具有重大意义。 2实验与分析 在夏季期间,选取北京地铁1号线作为测试地点,在大望路站和王府井站之间进行往返测试。夏季期间站外空气温度高于30℃时站内开启空调系统调节站内空气温度,满足乘客的舒适需求[5]。乘客从站外进入车厢内需要依次经过进站口、售票处、站厅和站台,出站过程则相反。测试过程中,受试者进行真实的乘车过程,每抵达测试地点时调查受试者的热舒适状态,包括乘客热感觉(冷-3、凉-2、微凉-1、中性 0、微暖 1、暖 2、热 3)和热舒适(舒适0,稍不舒适1,不舒适2,很不舒适3)情况,同时记录当前环境的空气温度。 图一大望路站至王府井站各区域空气温度图 根据采集的数据绘制地铁站内的空气温度图,如图一所示,图中横坐标标记1表示进站过程的相应区域,2表示出站过程的相应区域。对站内空间分析时不包含进出站口和站外。在客流平稳期,乘客进站过程经历的空气温度逐渐降低,在车厢内的温度达到最低值,出站过程经历的空气温度逐渐升高。在客流晚高峰期时,站台和车厢内的空气温度高于与平稳期。造成这种现象的原因是此期间的乘客数量远多于平稳期,且多集中在站台以及车厢内,在车厢内的乘客最为密集,由于乘客不断向环境中散热,空间中的热量排出不及时,导致空气温度升高。经过该时间段时,乘客数量大幅减少,乘客散出的热量能够及时排出,空气温度又降低到原来的水平。 图二两时期地铁站内乘客热感觉对比图图三两时期地铁站内乘客热舒适对比图 根据图二和图三可以看出,在车厢内两时期乘客的热感觉和热舒适状态有所不同,客流高峰期时车厢内乘客会感觉到稍热热一些,导致乘客产生了不舒适感。在客流平稳期时,站内乘客的热感觉在适中和稍热之间,而且乘客的热舒适的平均值介于0-1之间,说明在客流高峰期时车厢内的热环境会使乘客感觉到不舒适,其他时间段站内的热环境可以满足乘客热舒适需求。

1998年6月 西北建筑工程学院学报 Jun.1998第2期 J.of NW Inst.of A rch.Eng.N o.2 供暖房间动态热环境及热舒适分析* 官燕玲 (环境工程系) 摘要 将热舒适评价标准模型与供暖房间热环境动态数值模拟相结合,以西安地 区为算例,对供暖房间11个工况进行了室内动态热环境及热舒适模拟与分析,证 实了现行规范的可行性. 关键词 热环境,供暖;动态数值模拟;热舒适 中国图书资料分类号 TU832 文[1]规定,对于民用建筑的主要房间,供暖室内计算温度宜采用16~20 .在设计中选用哪个值才能既满足热舒适要求又节省能源,这是当今专业人员非常关注的问题.本文在实验研究的基础上把围护结构和室内空气在内的整个房间作为求解对象,并全面考虑了冷风渗透、透过窗玻璃的太阳辐射、房间内表面间的辐射换热和分别考虑了散热器的对流和辐射换热部分,用有限差分法编制了供暖房间围护结构不稳定传热的三维计算软件,并编写了PMV热环境评价指标计算子程序.两个程序结合,只要输入室外气象条件、建筑物特征参数及散热器型式,并给定人体着装及活动量条件,即可算出房间围护结构内表面温度、空气温度及室内PM V的动态值.本文以西安地区为例,对11种工况的连续供暖房间进行了计算,结果表明,对于我国寒冷地区重型密实围护结构的房屋,室内供暖计算温度定为18 能满足热舒适要求. 1 供暖房间热环境动态数值模拟 1 1 物理模型 考虑一散热器供暖房间,以中间层房间为例,散热器布置在外墙窗台下方.相邻的房间均为供暖房间. 在供暖房间中存在着如下换热过程,在室外空气温度及太阳辐射共同作用下的外墙外表面与环境的换热;窗玻璃对太阳辐射的吸收及透射;散热器对房间内表面的辐射传热及对房间空气的对流放热;房间各内表面之间通过辐射进行热量交换;房间围护结构内表面与房间空气之间的对流换热.该房间在冬季标准日的室外参数影响下进行着周期性的不稳态传*国家自然科学基金项目(59278329) 收稿日期:1998 03 04 作 者:女,1954年生,讲师

适应性热舒适和可持续的建筑热标准 j·费格斯和迈克尔·考汉弗莱 牛津可持续发展中心,建筑学院,牛津布鲁克斯 牛津大学,吉普赛人巷,OX3 0BP,英国 jfnicol@https://www.doczj.com/doc/c52677543.html, 文摘 热舒适度的起源和发展可以用自适应的方法来进行解释,一些在理论应用上的发展被认为是和适应性的热舒适性和“理性”指数之间的差异的根源进行了探索。适应性热舒适标准的应用是应该被考虑和建议用来实现最佳的舒适温度,舒适环境的范围和室内温度变化的最大比率。可持续的建筑热标准的应用是必须的。 关键词:舒适性标准,热舒适性,可持续性,自适应方法 1、引言 对一个建筑的室内满意的气候条件成功的定义不仅在于使其舒适,在决定它的能源消耗和保证其可持续性的过程中也很重要。在过去的设计师标准中还没有让他们考虑可持续发展这一本部分的任务。随着环境污染和气候变化,如果他们忽略这个问题,标准也会声名扫地,甚至被废弃。热的标准(理想状态)中为了达到目标而需要浪费大量的能量者会受到更大的冲击。 人们有适应环境变化的自然倾向。这种自然倾向表示在热舒适性的自适应方法。本文介绍了自适应的方法,并探讨了一些这方面最近的研究。然后,它提出的方法,在这项研究的自适应热舒适性的结果可以帮助框架的未来建筑室内气候的可持续标准。

2、适应性热舒适 2.1领域研究和理性指标 热舒适性的自适应方法是基于现场热舒适性调查的结果。实地调查集中在收集数据的热环境和在实际情况下的受试者的同时热反应,干预措施的研究人员被保持到最低限度。众所周知的早期工作是Bedford (1936)和夏尔马和阿里(1986)的最近的热带夏季指数就是这种方法的例子。研究人员使用的统计方法来分析自然变异的条件的数据。目的是预测温度或温度、湿度和空气流速的组合怎样是舒适的。一个领域性的研究问题,首先,它是很难准确的测量环境条件,其次,它是很难概括的统计分析:从一个调查的结果往往不适用于即使在相似的情况下,从另一个数据。另外一个问题,汉弗莱斯和尼科尔(2000a)一直在强调的输入数据错误导致的统计分析预测误差的关系。 自适应热舒适的“理性”方法,旨在解释人们在热环境中的物理反应和生理传热。一个热舒适指数的被用来表示人体的热状态和热环境状态水平。虽然这个指数是基于恒定的室内温度条件下的受试者反应,但它仍被希望能够反映在日常生活中的变量环境条件下人的反应。 然而,用理性指数来预测现场调查中受试者的热舒适性时出现了问题。首先,理性指标要求知道服装保温系数和代谢率的数据,这是很难估计的。其次,他们不比简单的指标预测舒适投票(汉弗莱斯和尼科尔2001)和受试者在实地调查中找到舒适的条件的范围比合理的指标更为广泛。对这一问题的原因一直有着大量的猜测和研究,其中大部分都集中在实地调查的背景下进行的。尼可和汉弗莱斯(1973)首先提出,这种效应可能的受试者的安慰和他们的行为之间的反馈结果,他们适应的气候条件,进行的实地研究。 2.2自适应原理 自适应方法的基本假设是自适应的原则表示:如果发生变化,如产生不适,人们反应的方式,这往往会恢复他们的舒适。在广泛的环境中进行,从而支持了舒适度调查如那些汉弗莱斯的荟萃分析,这一原则联系实地调查(1976,

收稿日期:2000-03-30 作者简介:尹继亮(1975-)男,97级硕士研究生,现攻读博士。 服装穿着热湿 舒适性的评价方法 尹继亮 来侃 张一心 (西北纺织工学院西安710048) 唐世君 (总后勤部军需装备研究所北京100010) 文章编号:1002-3348(2000)04-0055-04 服装穿着热湿舒适性是服装的重要功能要求之一,服装穿着热湿舒适性就是指在一定气候条件和人体活动水平下服装调节人体与环境间的热量和水汽交换,从而维持使人体感觉舒适的衣内微气候的性能。服装穿着热湿评价可采用以下几个步骤[1]: (1)利用平板仪和单值“出汗”系统测量织物的隔热和水汽传递特性,由于服装的款式和人体穿着合适度、身体姿势和运动等因素,这种方法不能测定服装的隔热特性。 (2)在“出汗”暖体假人上评价服装传热传湿性能。测得的数据用于程序计算机模型,用来预测人体穿着的耐受极限。这种方法可以获得服装配套的整体热湿传递性能,可以比较服装配套间舒适性的相对差异。但由于现在还没有一套完整的评价人体着装舒适性的模型,所以这种方法还暂时不能确定服装穿着舒适性的程度。同时由于目前假人系统还有待完善,所以要获得真实结果还需要进行真人穿着实验。 (3)对着装受试者在人工气候仓内进行实际穿着实验,测量人体生理参数。用以建立、验证或修改数学模型预测系统。同时在生理测定基础上,对受试者对服装舒适性感觉进行回答,即心理学评价。 (4)现场穿着实验,受试者穿着规定服 装,作规定的工作,所引起的生理、心理变化与根据人工气候仓的结果比较,检验服装的性能。 综上所述,服装热湿舒适性的评价研究内容主要集中在三个方面:①织物单纯传热传湿和服装透气透湿的研究;②着装人体生理学研究;③着装人体心理学研究。1 织物热湿传递评价和服装透气透湿评价 单纯热传递测试方法:冷却法、恒温法、暖体假人法、平板仪法和热脉冲法。 单纯湿传递测试方法:透湿杯法包括蒸发法(包括倒杯法)和吸收法,密度梯度法包括R 管法和平板法。 热湿综合传递测试方法:织物微气候仪法和出汗暖体假人法。2 生理学方法 服装舒适性的生理学评价研究是通过测定人体体温(皮肤温度、直肠温度)、氧气消耗量、出汗量等生理指标来定量预测人体的舒适程度,研究的重点是人体的调节功能。211 直肠温度 人体是恒温体,对环境温度有很强的调节能力。温度调节的主要功能是将人体的核心温度维持在一个适合于生存的较窄的温度

热舒适与辐射采暖

热舒适与地板辐射采暖 左合拉古力10级能源2班101993 热舒适是指大多数人对客观热环境从生理与心里方面都达到满意的状态。分析某一热环境是否舒适有三个方面:①物理方面:根据人体活动所产生的热量与外界环境作用下穿衣人体的失热量之间的热平衡关系,分析环境对人体舒适影响及满足人体舒适的影响及满足人体舒适的条件。②生理方面:研究人体对热冷应力的生理反应如,皮肤温度,皮肤湿度,排汗率,血压,体温等并利用生理反应区分环境舒适度。③心里方面:分析人在热环境中的主观感觉,用心理学方法区分环境的热冷与舒适度。 人体舒适在美国暖通工程学会ASHRAE标准中,被定义为人对环境表示满意的意识状态,实质上反映了人体的主观感受及对客观环境的要求。通过研究人体对热环境的主观热反应,得到使人感觉舒适的参数组合,各环境参数的舒适范围与允许范围允许范围,以及实现这一条的控制调节方法;基于人的热感觉,评价新的建筑性能和建筑设计方法,球的室内气候调节的最佳状况为调节能设计。同时,考虑不同国家以及我国国内不同地域的地理环境与气候条件不同建筑风格与功能不同,居民生活方式不同,人们对热环境的生理适应性,心里期望值亦不同。 热舒适的主要影响因素及其评价 1. 热舒适的影响因素 室内热舒适主要取决于人体的新陈代谢率,着衣隋况等个人因素(主观因素),以及空气干,球温度,空气湿度,室内平均辐射温度,空气流动速度等几个室内物理参数。即环境因素(客观因素) 主观因素,对室内换进的热舒适产生影响除以上,两个因素以外还与各地区社会文化的差异有关,如:饮食习惯,休息习惯差异等。。。各种环境因素对人热舒适的影响体现在: 1)空气温度它是影响惹舒适的主要因素,直接影响人体通过对流及辐射的 热交换。在水蒸气分压力不变的情况下,空气温度升高使人体皮肤温度升高,人的主观感觉向着热方向发展,在相同的温度下,因为年龄,性别,健康状况等个人差异是否感到舒适因人而异【5J。我国《采暖通与空气调节设计规范》GB50019-2003(简称《规范》)规定夏季室内温度为22-28℃2)相对湿度空气湿度的大学不仅后悔影响人体皮肤表面的水分蒸发,还会影 响人体的排汗过程,因此相对湿度直接或间接的影响着人体的舒适感,过高或过低都会引起人体的不良反应,夏季相对湿度升高通常意味着人体热感觉增加《规范》规定室内相对湿度应为40%-65%。