第一章胰腺的基本结构和功能

胰腺最早是被希腊解剖学家Herophilus (约公元前335-公元前280)发现,并描述为一个独立的器官。数百年后,另一位古希腊解剖学家Ruphos将其命名为希腊语pancreas,其中pan 为全部(all),creas为肉(flesh)的意思。胰腺为人体内仅次于肝脏的第二大腺体,是内外分泌混合腺。外分泌部占腺体的绝大部分,属于消化腺,分泌胰液并经导管排入肠腔,主要对食物起消化作用。内分泌部是散在分布于外分泌部之间的胰岛,分泌胰岛素、胰高血糖素、生长抑素等激素进入血液或淋巴,主要参与糖代谢的调节。

胰的形态和位置

人的胰腺与十二指肠相连,质软、外观为淡红色,形状扁平细长。胰腺长约14~20cm,重量约为80~115g,位置较深,在第1、2腰椎水平横贴于腹后壁。啮齿类动物胰腺为无定形结构,似脂肪组织,不规则,分散在十二指肠、胃底及脾门处,色淡红。而许多低等动物胰腺不形成独立的器官,它们散在分布于其它内胚层来源的器官中。如无脊椎动物就没有独立的胰腺,其外分泌部组织存在于肝内,内分泌细胞则存在于胃肠道上皮内。

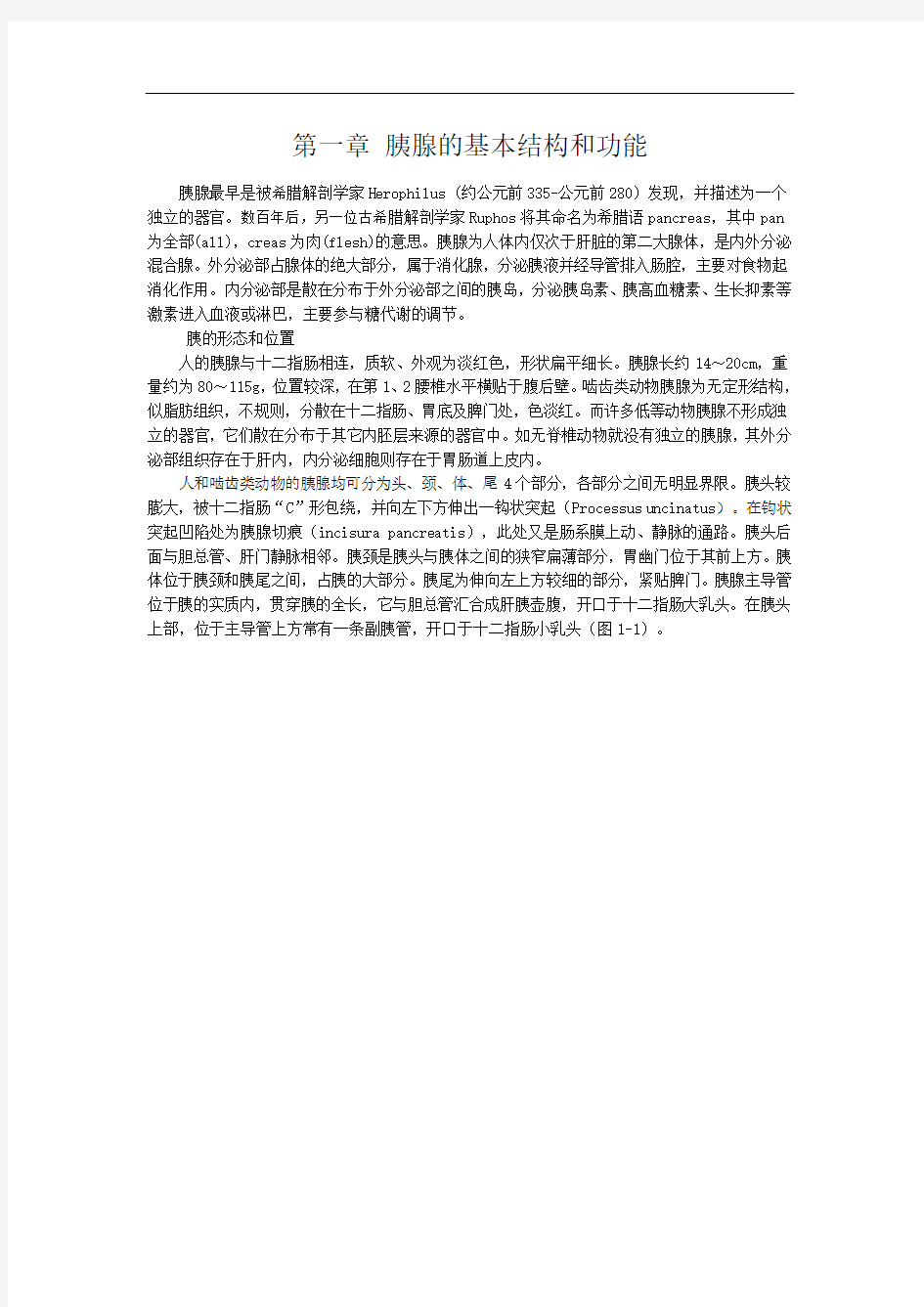

人和啮齿类动物的胰腺均可分为头、颈、体、尾4个部分,各部分之间无明显界限。胰头较膨大,被十二指肠“C”形包绕,并向左下方伸出一钩状突起(Processus uncinatus)。在钩状突起凹陷处为胰腺切痕(incisura pancreatis),此处又是肠系膜上动、静脉的通路。胰头后面与胆总管、肝门静脉相邻。胰颈是胰头与胰体之间的狭窄扁薄部分,胃幽门位于其前上方。胰体位于胰颈和胰尾之间,占胰的大部分。胰尾为伸向左上方较细的部分,紧贴脾门。胰腺主导管位于胰的实质内,贯穿胰的全长,它与胆总管汇合成肝胰壶腹,开口于十二指肠大乳头。在胰头上部,位于主导管上方常有一条副胰管,开口于十二指肠小乳头(图1-1)。

图1-1. 人胰腺结构示意图

胰腺的组织结构和功能

胰腺表面覆盖有薄层疏松结缔组织,这些结缔组织深入腺实质,将实质分隔成许多小叶。胰腺实质主要由腺泡、导管和胰岛细胞组成,此外还包含有血管、淋巴管和神经组织,这些血管、淋巴管、神经组织和较大的导管行走于小叶间的结缔组织中。

1.腺泡(Pancreatic Acinus):腺泡约占胰腺的80-85%,呈泡状或葡萄串状,是外分泌腺的功能单位。每个腺泡由40~50个腺泡细胞组成,它们都具有典型的浆液性细胞的形态特点。腺泡细胞质在H-E染色切片中呈明显的嗜酸性,这主要源于其分泌产生的各种消化酶酶原颗粒,如胰蛋白酶原、胰糜蛋白酶原、胰淀粉酶、胰脂肪酶、核糖核酸酶等,它们被分泌到消化道后能消化食物中的各种营养成分。腺泡细胞核位于细胞的基底部,核较大,圆形,包含1-2个核

仁。

腺泡腔面还可见一些较小的扁平或立方形细胞,胞质染色淡,细胞核圆或卵圆形,称泡心细胞(Centroacinar cell)。腺泡通过泡心细胞与导管系统相连接,泡心细胞是胰腺导管的闰管深入到腺泡内的部分,衬于腺泡腔的内表面。

图1-2. 胰腺腺泡结构及H-E染色图

a. 腺泡结构示意图

b. 腺泡H-E染色图

腺泡分泌的胰蛋白酶原和胰糜蛋白酶原在进入小肠后,被肠激活酶激活,成为有活性的胰蛋白酶和胰糜蛋白酶。腺泡细胞还分泌一种胰蛋白酶抑制因子,能防止这两种酶原在胰腺内被激活;若这种内在机制失调,或某些致病因素使蛋白酶原在胰腺内激活,可导致胰腺组织的自我消化,形成急性胰腺炎。腺泡细胞的分泌活动受小肠细胞分泌的胆囊收缩素、促胰酶素的调节。

2.导管(Pancreatic Duct):胰腺导管类似树状结构。与腺泡泡心细胞相连接的细而长的胰腺导管称为闰管,为单层扁平细胞。腺泡的闰管汇合后形成由单层立方上皮组成的小叶内导管。小叶内导管汇集在小叶间结缔组织形成单层立方上皮或单层柱状上皮的小叶间导管。由许多小叶间导管汇合成主导管,主导管为单层柱状上皮,上皮间有杯状细胞,并偶有散在的内分泌细胞。主导管在胰头部与胆总管汇合,开口于十二指肠乳头。导管的主要功能是分泌胰液及将腺泡分泌的酶原颗粒运输到十二指肠。成人每天分泌1500~3000 mL胰液。胰液为碱性液体,~,含多种消化酶和丰富的电解质,是最重要的消化液。

a b

3.胰岛(Pancreatic islet)是由内分泌细胞组成的球形细胞团,散布于腺泡之间,在H-E 染色中,胰岛细胞着色浅淡,极易鉴别(图1-3)。成人胰腺约有17 万~200万个胰岛,约占胰腺总体积的1%。小鼠的胰岛约占胰腺总重量的1~2%。胰岛在胰尾部较多,呈团索状分布,细胞间有丰富的有孔毛细血管,胰岛细胞分泌的激素借此可以直接入血。

胰岛大小不等,直径通常在75~500μm,大的有数百个细胞,小的仅由10多个细胞组成。在人胰腺的腺泡或导管上皮之间,偶尔可以见到单个胰岛细胞嵌于其中,但啮齿动物的正常胰腺中很少见这种散在的单个内分泌细胞。胰岛主要有α、β、δ、和PP四种细胞,近年又发现了细胞。

(1) α细胞:又称A细胞,约占胰岛细胞总数的15~20%,细胞体积较大,常呈多边形,多分布于胰岛周边部,其主要功能是分泌胰高血糖素(glucagon),促进糖原分解为葡萄糖,并抑制糖原合成,使血糖升高。

a b

a b

图1-3.胰岛结构及H-E染色图

a. 胰岛结构示意图

b. 胰岛H-E染色图

(2) β细胞:又称B细胞,约占胰岛细胞总数的60~80%,大部分位于胰岛中央部;其主要功能是分泌胰岛素(insulin),主要促进肝细胞、脂肪细胞等细胞吸收血液内的葡萄糖,合成糖原或转化为脂肪贮存。故胰岛素的作用与胰高血糖素相反,可使血糖浓度降低。胰岛素和胰高血糖素的协同作用能保持血糖水平处于动态平衡。若β细胞功能发生障碍,胰岛素分泌不足,可致血糖升高,并从尿中排出,即为糖尿病。胰岛β细胞肿瘤或细胞功能亢进,则胰岛素分泌过多,可导致低血糖症。

(3) δ细胞:又称D细胞,约占胰岛细胞总数的5~10%,分布于胰岛周边部α和β 细胞之间,其主要功能是分泌生长抑素(somatostatin),能够抑制和调节α、β或PP细胞的分泌活动。

(4)PP细胞:数量很少,主要存在于胰岛的周边部,另外,还可见于外分泌部的导管上皮内及腺泡细胞间。PP细胞质内也有分泌颗粒,为胰多肽(pancreatic peptide),它有抑制胃肠运动和胰液分泌以及减弱胆囊收缩等作用。

(5) 细胞:又称E细胞。2002年, Wierup等发现在胰岛中存在一种新的细胞类型,一般呈单个分布于胰岛周边, 并且不与胰高血糖素、胰岛素、生长抑素、胰多肽等任何一种已知的经典胰岛内分泌激素共表达。细胞分泌的脑肠肽(ghrelin)对胰岛β细胞功能具有抑制性调节效应。

胰岛素的生物化学和功能

1.胰岛素的生物化学

1955年,英国生化学家Sanger第一个用生化方法阐明了牛胰岛素全部氨基酸的排列顺序,揭开了蛋白质一级结构测定的序幕。胰岛素是一种多肽激素,分子量约为6000,由51个氨基酸组成,由A链(21肽)和B链(30肽)两条链组成,包括三个二硫键,一个A链内的二硫键,两个链间二硫键(图1-4)。胰岛素非常保守,虽然不同物种胰岛素的结构差异很大,但分子中核心部位的氨基酸残基以及二硫键均得以保留,说明这些部位对胰岛素分子结构的稳定以及胰岛素的生理功能发挥着重大的作用。胰岛素为酸性蛋白,在酸、中性条件下稳定。

胰岛素的原初翻译产物称为前胰岛素原(Preproinsulin),人前胰岛素原的基因位于第11对染色体的短臂上,全长1355个碱基对,其编码区包括3个外显子和两个内含子。前胰岛素原在核糖体合成后,被转运到粗面内质网后切去24肽的信号肽成为前胰岛素。前胰岛素包括胰岛素和C肽,C肽可被看作为前胰岛素转变为胰岛素过程中的副产品,前胰岛素转变为胰岛素和C 肽是在高尔基体形成的不成熟颗粒中由前胰岛素转化酶完成。C肽无生物活性,哺乳动物的胰岛素分子结果差别不大,生物活性相似,但C肽的种属差别较大,几乎没有免疫交叉反应。

图1-4 .胰岛素一级结构图

小鼠和大鼠的胰岛素基因不同于其它哺乳动物,有两个拷贝,preproinsulin 1 (Ins1)和preproinsulin 2 (Ins2),都在胰腺中表达,也由四部分组成:信号肽,B链, C肽, 和A链。Ins1基因来源于Ins2 部分mRNA 的反转录,因而仅包含1个外显子,这个外显子与Ins2的第一个外显子同源(图1-5)。Ins1与Ins2携带相同的调节区,这主要是由于Ins2 mRNA的转录是从上游开始,而其调节区位于基因的下游,因而,转录产物包括编码区和调节区。小鼠的两个胰岛素基因定位于不同的染色体,Ins1位于第7 号染色体和Ins2位于第19号染色体。而大鼠中的两个胰岛素基因同位于第1号染色体上,但二者相距100 Mb 的距离。最近对非肥胖性糖尿病(NOD)小鼠进行基因敲除实验表明,这两个胰岛素基因有不同的表型,表明二者功能的差异。首先,在Ins2被敲除的情况下, Ins1仍然表达的小鼠发生胰岛素表达缺陷,加速产生1型糖尿病, 尤其是在雄性NOD小鼠中。而在In1被敲除的情况下, Ins2仍然表达的小鼠中胰岛素的表达没有下降。

图1-5. 大鼠胰岛素基因结构示意图

2.胰岛素的信号转导

胰岛素通过结合到细胞膜表面的胰岛素受体起作用。编码人胰岛素受体的基因位于第19号染色体短臂之上,位置与低密度脂蛋白受体基因接近。胰岛素受体为一种蛋白复合体,由2个

亚基及2个亚基组成的四聚体,4个亚基由二硫键连接。α亚基位于细胞外并富含Cys,是识别和结合胰岛素的部位;β亚基穿过脂膜,其胞内近膜区具有蛋白酪氨酸激酶(PTK)活性及C 端的自身磷酸化位点。

图1-6.胰岛素信号转导通路示意图

胰岛素与α亚基结合后,引起β亚基受体构型迅速发生改变,激活其酪氨酸激酶活性,β亚基膜内的酪氨酸残基发生磷酸化。活化的酪氨酸激酶可以将磷酸基团转移到同一受体其它β亚单位上的酪氨酸残基上,也可以转移到细胞质中一些可溶性蛋白质底物的酪氨酸残基上,这些蛋白包括被称为胰岛素受体底物(IRS)的蛋白质底物家族。IRS蛋白的氨基末端有一个保守区域――PH结构域,因而可以与胰岛素受体紧密结合。磷酸化的IRS蛋白质可以充当多种不同含SH2结构域蛋白质的结合位点,每一个这样的SH2蛋白激活一条单独的信号传导途径(图1-6),其中的两个主要的信号转导为有丝分裂原激活的蛋白激酶(MAPK)和PI-3K信号通路。

① Ras-Raf-MAPK信号通路

含有SH2结构域的Grb2预先与哺乳动物鸟嘌呤核苷酸交换因子(mSOS,为一个核苷交换蛋白,可以促进Ras上的GDP转化为GTP,激活Ras)连接,Grb2与酪氨酸磷酸化的IRS结合后,使位于浆膜内侧的Ras激活,与Raf的氨基末端区域连接,使Raf募集到浆膜,Ras-Raf相互作用,使Raf磷酸化被激活。Raf-1激活一种双重专一性激酶MEK1,MEK1通过酪氨酸和苏氨酸磷酸化激活了细胞外信号调节激酶(ERKs)。被激活的ERK通过转录调节因子如Elk-1等的磷酸化,诱导基因表达,介导胰岛素的促进生长作用。

② PI-3K信号通路

胰岛素对代谢的调节作用主要是通过PI-3K途径介导。PI-3K的p85/p110复合体与胰岛素受体底物分子连接,PI-3K激活,生成3-磷酸磷脂酰肌醇(PIP3)。PIP3与PI-3K依赖性激酶-1(PDK-1)和丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶B(Akt)的PH区结合,激活PDK-1,使Akt磷酸化而被激活。Akt调节肌肉和脂肪细胞内的胰岛素敏感性葡萄糖转运蛋白Glut4的转位。除此之外,蛋白激酶C的α和β亚型也可以激活PI-3K和PDK-1来调节Glut4转位。胰岛素促进糖原合成的作用使由糖原合成酶激酶(GSK),主要是GSK-3介导。胰岛素激活Akt,使GSK磷酸化失活,从而不能抑制糖原合成酶的活性。GSK-3还可使有关蛋白合成的真核启动因子2B(eIF-2B)失活,促进蛋白质的合成。

3.胰岛素的清除

胰岛素通过胰岛素酶清除。胰岛素酶是一种中性酶,广泛存在于全身组织,特别是肝脏和肾。肝脏、肾脏和周围组织清除胰岛素的比率为肝:肾:周围组织=6:3:2。流经肝脏的胰岛素约有40%~60%被肝脏提取并被代谢分解,其余的胰岛素经过肝脏进入体循环。周围动脉中的胰岛素的浓度约为门静脉血中浓度的1/2~1/3。

4.胰岛素的功能

胰岛素是人体内一种重要的内分泌激素,其主要作用是抑制分解、促进合成、降低血糖。对碳水化合物、脂肪和蛋白质的营养成分均有重要的促进存储作用。

(1)胰岛素对糖代谢的作用

胰岛素能促进葡萄糖进入细胞,促进各种组织利用葡萄糖,同时抑制糖异生作用,从而起到降低血糖,维持机体血糖处于一个稳定状态的作用。当血糖浓度升高时,胰岛素分泌明显增加,从而促进血糖降低。当血糖浓度下降至正常水平时,胰岛素分泌也迅速回到基础水平。在持续高血糖刺激下,胰岛素的分泌可分为3个阶段:血糖升高5 min内,胰岛素的分泌可增加10倍,这主要来源于β细胞内贮存的胰岛素释放,因此持续时间不长,5~10 min后胰岛素的分泌就会下降50%;血糖升高15 min后,出现胰岛素分泌的第二次增多,在2~3 h内可达高峰,并持续较长的时间,分泌速率也远大于第一阶段,这主要是激活了β细胞的胰岛素合成酶系,加速其合成和释放;倘若高血糖持续1周左右,胰岛素的分泌可进一步增加,这可能是由于长时间的高血糖刺激β细胞增殖而引起的。

胰岛素促进葡萄糖进入细胞是通过促进葡萄糖转运蛋白(Glut)的合成或/及其内转移来实现的。但在肝脏中不含葡萄糖转移蛋白,葡萄糖进入肝细胞是由于胰岛素促进肝细胞中的葡萄糖转变为葡萄糖-6-磷酸,使肝脏中游离葡萄糖浓度下降,从而使葡萄糖自由扩散进入其中。

(2)胰岛素能够促进脂肪的合成,并抑制脂肪分解,从而达到降低甘油三酯、胆固醇、低密度脂蛋白及游离脂肪酸的目的。同时,胰岛素抑制脂肪酸及氨基酸向酮体转化,加速酮体利用,降低血酮。

(3)胰岛素能促进氨基酸通过细胞膜进入细胞,并促进合成蛋白质的mRNA的生成,从而使蛋白质的生成增加,分解减少。

3.胰岛素分泌的调节

(1)营养物质

a.葡萄糖血液中的葡萄糖水平是调节胰岛素分泌的最重要因素,当血糖浓度升高时,胰岛素分泌明显增加,从而促进血糖降低;当血糖浓度下降至正常水平时,胰岛素分泌也迅速回到基础水平。在持续高血糖刺激下,胰岛素的分泌可分为3个阶段:血糖升高5 min内,胰岛素的分泌可增加10倍,这主要来源于β细胞内贮存的胰岛素释放,因此持续时间不长,5~10 min后胰岛素的分泌就会下降50%;血糖升高15 min后,出现胰岛素分泌的第二次增多,在2~3 h 内可达高峰,并持续较长的时间,分泌速率也远大于第一阶段,这主要是激活了β细胞的胰岛素合成酶系,加速其合成和释放;倘若高血糖持续1周左右,胰岛素的分泌可进一步增加,这是可能是由于长时间的高血糖刺激β细胞增殖而引起的。葡萄糖有效刺激阈浓度为4mmol/L

(72mg/dL),最佳反应浓度范围在~17mmol/l(100-300mg/dL)(这一段与前面有较大重复)。

b.氨基酸血液中氨基酸浓度升高也会引起胰岛素分泌的增加。精氨酸、赖氨酸、亮氨酸和苯丙氨酸均有较强的刺激胰岛素分泌的作用,并且氨基酸还能增强葡萄糖对胰岛素分泌的刺激。另外,蛋白餐或静脉注入各种氨基酸的试验证明,氨基酸能促进胰高血糖素的分泌。血液中氨基酸增多一方面促进胰岛素释放,可使血糖降低,另一方面还能同时刺激胰高血糖素分泌,避免血糖降得过低,这对防止低血糖有一定的生理意义。

c.游离脂肪酸近年来脂肪分解产生游离脂肪酸对血糖平衡的影响倍受关注,它能降低机体对胰岛素的敏感性,增加肝糖输出,造成肝及周围组织对胰岛素的抵抗,使血糖水平升高,从而间接刺激胰岛素的分泌。

d.乳酸当机体处于缺氧环境时,细胞排出乳酸增多,可刺激胰岛素和胰高血糖素的分泌水平同时升高,不但提高血糖水平,而且加速组织对葡萄糖的吸收利用,迅速解决由于乏氧而造成的机体能量供应不足。

(2)神经系统植物神经系统功能状态可影响胰岛素分泌,交感神经兴奋时,胰岛素分泌受到抑制,而胰高血糖素释放增多,血糖水平升高;副交感神经(迷走神经)的兴奋则能够促进胰岛素的分泌;中枢神经;神经肽。

(3)内分泌激素

a.胰岛激素胰岛α细胞分泌的胰高血糖素可直接刺激β细胞分泌胰岛素,也能通过提高血糖水平间接促进胰岛素的分泌。从胰岛素和胰高血糖素的生理作用来看,它们是一种拮抗关系:胰岛素分泌的增加,有利于血糖含量的降低;胰高血糖素的分泌增加,有利于血糖含量的升高。从两种激素的相互调节作用来看,胰岛素抑制胰高血糖素的分泌,胰高血糖素促进胰岛素的分泌。

胰岛δ细胞分泌的生长抑素可通过旁分泌作用,直接抑制胰岛素的分泌。研究显示,一种新的胰岛细胞类型---胰岛ε细胞所分泌的脑肠肽也对胰岛β细胞的功能具有抑制性调节效应。

b.胃肠激素进餐后胃肠道激素的分泌增加,如胰泌素、胆囊收缩素、胃泌素、抑胃肽等,都对胰岛素分泌有促进作用。但前三者是在药理剂量时才有促胰岛素分泌作用,而抑胃肽或称葡萄糖依赖型促胰岛素多肽(GIP)在生理剂量时即可对胰岛素的分泌起到调节作用。抑胃肽是由十二指肠和空肠粘膜中的K细胞分泌的,在肠内吸收葡萄糖期间,抑胃肽是小肠粘膜分泌的一种主要的肠促胰岛素因子。除了葡萄糖外,小肠吸收氨基酸、脂肪酸及盐酸等也能刺激抑胃肽的释放。有人将胃肠激素与胰岛素分泌之间的关系称为“肠-胰岛轴”,这一调节作用具有重要的生理意义,使食物尚在肠道中时,胰岛素的分泌便已增多,为即将从小肠吸收的糖、氨基酸和脂肪酸的吸收利用做好准备。

c.升糖激素:此类激素都具有迅速而明显的升血糖作用,间接促进胰岛β细胞分泌胰岛素,因而长期大剂量应用这类激素,可能造成β细胞衰竭,而导致糖尿病。升糖激素包括:肾上腺素:能通过cAMP激活肝中糖原磷酸化酶使糖原分解,并诱导肝中磷酸烯醇式丙酮酸激酶及果糖二磷酸酶的合成,促进糖异生作用,从而使血糖上升。

皮质醇:由肾上腺皮质分泌,对糖、氨基酸、脂类代谢都有较强作用。皮质醇可增强肝细胞对促糖异生激素(胰高糖素及肾上腺素)的敏感度,并促进脂肪分解,释放甘油及游离脂肪酸,增加肌肉乳酸释放,从而增加糖异生作用的底物(氨基酸、甘油及乳酸)。皮质醇通过对糖异生作用的促进而上调血糖。

生长激素:由垂体前叶分泌。生长激素主要抑制肌肉及脂肪组织利用葡萄糖,同时促进肝脏中的糖异生作用及糖元分解,从而使血糖升高。

去甲肾上腺素:交感神经末梢的分泌物,当精神紧张或寒冷刺激使交感神经处在兴奋状态,去甲肾上腺素分泌增多,使肝糖元分解输出增多,阻碍葡萄糖进入肌肉及脂肪组织细胞,使血糖升高。

促肾上腺皮质激素:由脑下垂体前叶分泌,能够减弱胰岛素的作用,阻碍肌糖原氧化,促进肝糖原合成,促进糖异生作用相关酶的合成,阻止糖的氧化分解。

甲状腺素:可促进糖异生作用及糖原分解,并能促进小肠对葡萄糖的吸收,从而使血糖水平升高。

儿茶酚胺:促进脂肪、蛋白质及糖原分解,转为葡萄糖;并促进肾上腺皮质激素、胰高糖素等升糖激素的分泌,使血糖水平升高。

d.其它:

瘦素:由白色脂肪组织分泌,对胰岛素的分泌有直接和间接的抑制作用。瘦素对胰岛素的抑制作用可通过自主神经系统介导,也可通过直接激活ATP敏感的K+通道使胰岛β细胞超极化,从而抑制胰岛素分泌。瘦素还能通过影响皮质醇的分泌进一步影响糖代谢。

血管紧张素:能降低胰岛素敏感性,增加肝糖输出,还可通过诱导β细胞内的炎症反应和氧化应激、激活纤维化等作用直接或间接地影响β细胞数量以及功能。

胰高血糖素样肽:GLP-1(7-36)是胰高血糖素前体中的一段37肽,在肠L细胞中再次加工并酰胺化使之具有生物活性,能通过刺激β细胞分泌,使胰岛素水平迅速升高。

(4)药物:离子通道活性剂-钾离子通道激动剂:如多种降压药、长压定、利尿剂,克罗卡林、吡那地尔、尼可地尔等,它们能选择性阻断胰岛细胞上的ATP敏感钾离子通道,引起钙离子内流增加,进而促进胰岛素的释放。钾离子通道阻滞剂如磺脲药、钙离子通道激动剂;钙离子通道阻滞剂如心痛定、尼莫的平、尼群的平;钒酸盐等药物能引起胰岛素分泌减少,可降低空腹和餐后胰岛素水平,且有恢复胰岛素第一时相的能力,从而认为钒能阻止胰腺储存的胰岛素耗竭;二氮嗪及生长抑素类似物,分别通过对胰腺β细胞发挥类α-肾上腺素及生长抑素作用,直接抑制胰岛素释放。

(5)其它:

饥饿:糖代谢减慢,胰岛素分泌减少;运动:使外周组织对胰岛素的敏感性增强,胰岛素分泌减少;年龄:衰老使胰岛B细胞葡萄糖的反应性下降,胰岛素快速反应迟钝;应激:机体处于应激状态时,交感神经兴奋,一些胰岛素拮抗物质,如胰高血糖素、儿茶酚胺、糖皮质激素等分泌增多,抑制胰岛素分泌。

参考文献:

洪天配.胰岛ε细胞:一种新的胰岛细胞类型. 国际内分泌代谢志.Intern J Endocrinol Metab ,May 2006 ,Vol 26, .

徐国玲.肾素-血管紧张素系统与2 型糖尿病.国际内分泌代谢杂.Intern J Endocrinol Metab ,March 2007 ,Vol 27 ,No. 2

许峰.应激性高血糖与胰岛素拮抗研究的进展.《国外医学》儿科学分册,1994,Vol 21 , No. 4:195-197

余江平.几类对血糖调节有影响的药物.China Pharmacy 2002 ,Vol 13 , No. 5.

张平.钒酸盐的类胰岛素作用机制及进展.《国外医学》内分泌学分册,1995, 15(3)

朱文玉. 肠一胰岛轴与胰岛一胰腺泡轴.基础医学与临床.1992, 12(5)

Babaya, N., M. Nakayama, H. Moriyama, R. Gianani, T. Still et al.,2006 A new model of insulin-deficient diabetes: male NOD mice with a single copy of Ins1 and no Ins2. Diabetologia 49:1222–1228.

Boden G.Evidence for a circadian rhythm of insulin sensitivity in patients with NIDDM caused by cyclic chan ges in hepatic glucose production.:45(8):l044—1050 Carlsson A,Sundkvist G,et and glucagons secretion with slowly progressing autoimmune diabetes(LADA) [J].J Clin Endocrinol Metab, 2000, 85(1):76-80.

Leonard Best. Effects of lactate on pancreatic islets. Biochem. J. 1989,259, 507-511 Orskov C et peptide GLP-1 and GLP-2,predicted products of the glucagon gene,are secreted separtely from pig small intestine but noy ,1986 119:1467.

Robert Heine et value of postprandial J Physiol endocrinol

Metab ,2006 ,291 :E468-E475.

Shiao MS, Liao BY, Long M, Yu HT. Adaptive evolution of the insulin two-gene system in . 2008 Mar;178(3):1683-91.

Soares, M. B., E. Schon, A. Henderson, S. K. Karathanasis, R. Cate et al., 1985 RNA-mediated gene duplication: the rat preproinsulin I gene is a functional retroposon. Mol. Cell. Biol. 5: 2090–2103.

Thebault-Baumont, K., , . Briand, , K. Vallon-Geoffroy et al., 2003 Acceleration of type 1 diabetes mellitus in proinsulin 2-deficient NOD mice. J. Clin. Invest. 111: 851–857.

Timothy.1eptin suppression of insulin secretion by the activation of ATP-sesitive K+ channels in pancreatic β celis. Diabetes, 1997:46:1087

Wentworth, B. M., I. M. Schaefer, L. Villa-Komaroff and J. M. Chirgwin, 1986 Characterization of the two nonallelic genes encoding mouse preproinsulin. J. Mol. Evol. 23: 305–312.

Egerbacher M, Bock P. Morphology of the pancreatic duct system in mammals. Microsc Res Tech. 1997 Jun 1-15;37(5-6):407-17.

肝硬化大出血的急救与护理 肝硬化出血是危重病症之一,来势凶猛,短时间内可发生急性周罔循环衰竭而危及生命。上消化道大出血,指短期内失血量超过1 000 ml 或循环血容量的20%,肝硬化出血常见于胃及十二指肠以及门静脉高压引起的食道、胃底静脉曲张破裂,是肝硬化患者的主要并发症之一,且病死率较高。故在临床上护士配合医生积极抢救和精心护理显得非常重要,现就肝硬化并上消化道大出血的急救与护理进行综述。 1 急救 (1)急救药品及物品的准备如双气囊三腔管、氧气、吸引装置、止血及升压药物,以备抢救时急需。患者宜取平卧位并将下肢抬高,头偏向一侧。注意及时清除口腔及鼻腔周围血迹,保持呼吸道通畅,以防窒息。上消化道大出血者,多有低氧血症的存在,后者又是诱发出血的因素,应当及时给予吸氧。 (2)积极补充血容量,及时纠正休克上消化道大出血者由于出血量大而凶猛,患者常处于失血性休克状态,此时快速补充血容量是抗休克治疗的重要措施之一,应立即建立两条静脉通路,其中一条为输血、补液用,另一条静注降门脉压药物,以保证短时间内补充足够的液体和药物,同时急查血常规,及时配血、输血,由于新鲜血中的凝血因子破坏少有利于止血,故输血时尽量给予新鲜血,避免库存血中氨含量过高诱发肝性脑病。由于出血量大而凶猛,患者常处于失血性休克状态,此时快速补液是抗休克治疗的重要措施之一,但是快速大量补液很可能会引起止血后再次出血[1~5]。有资料表明,失血性休克当补液量达到失血量的60%~70%时,门脉压力(pvp)及肝脏供血量(hbf)已经恢复原水平,继续补液导致pvp与hbf的持续增加而引起再次出血[6]。所以快速补液时,为避免再出血,应严密监测血压、脉搏,使血压恢复至稍低于正常水平即可。这样既保证了心、脑、肾等重要器官的供血,又不致使门脉压力过于升高。 (3)密切观察病情变化每15~30 min测量血压、脉搏、呼吸一次并做好记录,给予心电监护,准确记录24 h出入量,通过密切观察血压、脉搏、黑便或呕血的量与次数来判断出血量,如患者轻微的体位变化即出现心慌、头晕、冷汗甚至晕厥、血压下降,提示出血量大。临床资料显示,门脉高压患者反复出血2次以上者占39%。临床观察中如果出现以下情况提示可能出血:(1)反复呕血、黑便次数增多;(2)经输血、输液治疗后血压无明显改善或好转后又恶化;(3)血常规中红细胞、血红蛋白与红细胞压积进行性下降;(4)尿量正常但血尿素氮持续增高;如出现上述情况应立即报告医生,并配合处理。

首席医学网 2005年11月18日 11:47:57 Friday 重症急性胰腺炎治疗现状及展望 加入收藏夹 作者:唐乐辉 陈浪 【关键词】胰腺炎 重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)是常见的危重急腹症之一,其起病急骤,发展凶险,其病死率在20%左右[1,2],而暴发性胰腺炎(FAP)的病死率更高达30%~60%[2],对于重症急性胰腺炎的发病机制尚未完全阐明,虽然各种因素所致的胰酶激活导致胰腺自身消化是AP发生乃至发展的核心,传统的“胰酶激活自家消化学说”难以解释SAP的发生,近年的临床与实验研究揭示了胰腺组织缺血-再灌注、细胞内信号转肽、细胞炎性介质等在SAP的发生中有重要的介导作用,对于SAP的治疗,一直都存在分歧,治疗效果远不能让人满意,20世纪90年代以前,外科学界普遍接受的是多管腹腔引流,一经确诊立即行胰腺规则性切除,但该病病死率并没有因为手术的介入而降低,其病死率始终居高不下(30%~50%),随着临床学者对胰腺炎病理过程的认识和现代诊断水平的不断提高,外科学界逐渐接受SAP的个体化治疗策略,具体体现在个体化治疗中,一般将SAP病程分为三个阶段:第一阶段为急性反应期,约10天左右,第二阶段为全身感染期,约2个月左右,第三阶段称为残余感染期,发生在2~3个月以后。疾病的第一阶段应以抗休克和器官保护的非手术治疗为主,第二阶段以全身感染的治疗、动态观察及定位下清除或引流感染灶为主,第三阶段主要在纠正患者全身营养状况下,广泛敞开残腔,清除残留坏死感染组织,处理瘘道并放置引流。当前所遵循的以“个体化治疗方案”为基础的按照不同病因和不同病期处理的“综合治疗方案”使SAP的临床疗效大为提高,在外科界逐渐被接受,但仍在不断探索与改进中,本文就其治疗现状综述如下。 1 SAP的治疗 1.1 非手术治疗 SAP早期由于机体受到物理化学感染等各种损害因素的侵袭,引起机体的应激性反应,表现出超强的全身炎症反应综合征,进而造成全身多器官的功能障碍乃至衰竭,针对上述病理演变,在治疗上已逐渐认识到对急性反应期盲目手术治疗只会加重对机体的打击,加重急性全身炎症反应,增加手术病死率,因此应积极采用非手术治疗。 1.1.1 抗休克、改善微循环、纠正水、电解质酸碱平衡江从庆[3]等观察证实,血液浓缩是SAP 的早期危险因素,此期由于机体处于全身炎症反应综合征(SIRS)状态,大量液体丧失于第三间歇,血容量明显降低,有效循环容量急剧下降,早期要特别注意低血容量性休克,在最初的24~72h要稳定循环,保持足够的尿量(>50ml/h),根据中心静脉压及尿量调整输液量,体液复苏以补充晶体液为主,另需补充血浆、人体白蛋白、低分子右旋糖酐以改善微循环,防止高凝,丹参注射液可抗凝,且是有效的氧自由基清除剂。 1.1.2 胰腺休息疗法禁食、持续胃肠减压、止酸、抑制胰腺分泌及抑制胰酶活性。生长抑素及其衍生类似物可明显抑制胰酶分泌,抑制溶酶体和炎症介质释放,有效地减少SAP的并发症,降低病死率[4,5], 乌司他丁作为一种广谱的胰酶抑制剂和膜稳定剂,也广泛用于治疗该病。

急性胰腺炎补液指南 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

急性胰腺炎补液和营养支持指南更新要点解析(综述) 治疗反应 治疗的关键问题是肠内营养或静脉补液疗法是否能够逆转或者预防急性胰腺炎的并发症和死亡。 根据 2013 年 IAP/APA 工作组指示,肠内营养与肠外营养能够降低器官衰竭发生率和死亡率;补液疗法能够降低全身炎性反应综合征、器官衰竭、感染发生率和死亡率,但不能降低胰腺坏死。 静脉补液疗法 补液可改善胰腺微血管灌注,故而被认为是一项缓和低血容量休克(常伴随着急性胰腺炎发生)的疗法。因此,补液可以改善急性胰腺炎的预后。 1. 基于一项单中心临床随机试验,乳酸林格氏液是最初的首选。 (1)ACG 指南推荐,对于所有的病人(不包括肾或心血管功能不全)使用「积极水合」法补液,其初始速度是 250~500 ml/h(6~12L/24 h);以降低血浆BUN 水平为目的,对于低血压和心动过速的病人使用「快速饱和(推注)」法补液。 (2)日本相关指南修正版推荐使用「短时快速」补液方法,即开始滴注速度在150~600 ml/h 以纠正休克和脱水,后在过渡到维持速度 130~150 ml/h。 (3)IAP/APA 指南推荐使用目标导向性补液,即起初速度在 5~10 ml/kg/h (8~17L/24 h),通常范围在 ~24 h。直到完成 1 个或多个目标包括非侵入性检查(心率<120bpm;平均动脉压 65~85 mmHg;血细胞比容 35%~44%;或者尿输出量>~1 ml/kg/h)或者侵入性检查(每搏量或胸内血容量测定)。

浅谈急性胰腺炎的中医药治疗 急性胰腺炎是临床上常见的一种急腹症,多因暴食辛辣厚味及生冷、饮酒、胆道感染及感冒劳累等诱发。主要症状为腹痛、恶心呕吐,属中医的“胃脘痛”、“结胸”、“膈痛”等范畴。现将有关中医药治疗急性胰腺炎综述如下。 庄氏等对152例急性胰腺炎病人,采用中药清胰饮为主方治疗,治则:疏肝理气、清热解毒、通里攻下。方药组成:柴胡、黄芩、半夏、枳壳、神曲、大黄、川楝各10g,黄连6g,木香、厚朴各6g。临证加减:大便秘结不通者加玄明粉15g;实热重者加银花15g,连翘10g;湿热重者加茵陈15g,栀子10g;口渴者加知母10g,芦根60g;病久者加赤芍、桃仁各10g,红花5g。发热38.5c以上者用柴胡注射液2~4m1/次,可反复使用;并发胆道蛔虫者加苦楝根皮15g,乌梅6g,槟榔10g;腹痛较重者配合针灸治疗,一般水肿型和严重水肿型胰腺炎病人,每天服清胰饮2剂,分4次服,症状缓解后,每日1剂。治疗结果:痊愈121例,显效30例,无效1例,有效率为99%。 伍氏等用大柴胡汤加减为主,治疗本病100例。基本方:柴胡15g,生黄芩、生白芍各12g,枳实、姜半夏各10g,延胡索9g,生大黄(后下)、生甘草各6g。肝郁气滞型加广木香、莱菔子各10g;脾胃实热型加金银花、连翘、炒栀子、厚朴各10g;肝胆湿热型加龙胆草10g,茵陈12g,蒲公英30g。水煎服,每日1剂,分2次服。病情重者每日2剂,分4次服,疗程一般为7~10天。治疗结果:治愈90例,好转5例,转外科手术5例,总有效率为95% 罗氏采用清胰汤加减治疗急性胰腺炎34例。辨证分型治疗:肝郁气滞型、胆火犯胃型,以通里攻下、疏肝理气止痛、清利湿热为法。组方:生大黄(后下)、芒硝(后下)、黄芩、柴胡、白芍、木香、蒲黄、黄连、胡黄连各10g。腹痛较重者加玄胡、郁金;湿热重者加黄柏、栀子、苡米;大便通畅后去芒硝;脘腹痞满重者加厚朴、大腹皮。湿热毒邪壅盛型,治以通里攻下、清热利湿解毒、疏肝理气为法。组方:生大黄、芒硝各10g(后下),黄连、黄芩、黄柏、柴胡、木香、蒲黄、胡黄连、败酱草各10g,白芍12g,蒲公英20g。热重口干渴尿短赤、舌红、苔黄而干者,加银花、连翘、栀子;痛剧者加玄胡、香附;热入营血者加生地、丹皮、玄参等;大便不通者重用大黄、芒硝;大便已通则去芒硝。有腹膜炎者配合禁食、输液、抗炎支持治疗。治疗结果:痊愈18例,显效6例,有效8例,无效2例。总有效率为94%。 陈氏等采用大柴胡汤与大陷胸汤合方加减治疗93例急性胰腺炎患者。方药组成:柴胡、黄芩、枳实、赤芍各15g,黄连、半夏、芒硝、元胡索各10g,大黄20~30g,天花粉30g。有蛔虫者加乌梅15~30g,槟榔10g;黄疸者加金钱草30g,虎杖15g。根据合并感染疼痛程度酌情配合补液、抗炎、解痉、短期禁食,治疗期间不用胃肠减压和抑制胰腺分泌药物。治疗结果:痊愈91例,转外科手术1例,无效1例。 刘氏采用通腑清胆汤治疗急性胆胰病96例。组方:生大黄30g(后下),芒硝、

急性胰腺炎的诊断与治疗(完整版) 急性胰腺炎是胰腺的一种炎症性疾病,与大量的发病率和死亡率相关。引起急性胰腺炎常见的原因,比如继发于胆结石的胰管堵塞(最常见的原因)、酒精、ERCP、各种药物触发病理性的细胞通路和细胞器功能障碍,最终导致急性胰腺炎为特征——腺泡细胞死亡和局部以及全身的炎症反应。急性胰腺炎的全球发病率为34人/10万人年,而且在世界范围内一直在增加。在美国,急性胰腺炎是最常见的因胃肠道疾病住院的原因之一,每年花费医疗系统93亿美元。世界范围内的肥胖流行,也可能导致全球急性胰腺炎发病率的增加。一些与肥胖相关的并发症发病率正在上升,包括胆石症、高甘油三酯血症和糖尿病,与急性胰腺炎是独立相关的。 过去的十年,急性胰腺炎相关的病死率从1.6%下降至0.8%,这种趋势可能得益于及时准确的诊断,以及对急性胰腺炎重症护理质量的改善。然而,发病率和长期后遗症仍不可小视。例如,将近40%的病人首次患急性胰腺炎后,新出现糖尿病前期或糖尿病,四分之一的病人出现胰腺外分泌功能不全。坏死性胰腺炎是急性胰腺炎实质损伤最严重的类型,占病人的5-10%。在美国,一半左右的坏死性胰腺炎一年内出现伤残,据报道,急性胰腺炎后的生活质量明显下降。此外,约18%的急性胰腺炎患者出现复发,8%发展为慢性胰腺炎,二者均对医疗系统造成沉重的经济负担。2103年,美国因为急性胰腺炎再住院造成的花费超过了38亿美元。

尽管全球面临沉重的疾病负担,目前尚无有效药物治疗或预防急性胰腺炎。然而,在识别开发作用于新的细胞靶点的药物方面,已取得了重要基础科学的进展。比如,对急性胰腺炎钙信号通路的阐明,引发了对线粒体通透性转换孔和钙释放激活通道的发现,二者均有治疗目标的前途。线粒体功能障碍是急性胰腺炎的关键驱动因素,目前正在进行一项多中心试验,研究早期高能量肠内营养对预后的影响。肥胖引起的严重胰腺炎的机制也已经阐明[9]。游离脂肪酸似乎是引起终末器官衰竭的中介,并且已经证明,它是从储存在胰腺内和胰腺周围脂肪组织中的甘油三酯脂解物中释放出来。临床上,一些具有里程碑意义的试验已经解决了急性胰腺炎的关键问题,包括营养的时机和模式,在胆结石相关的急性胰腺炎胆囊切除术的时机,以及胰腺感染坏死的管理。在这篇综述中,我们描述了急性胰腺炎发病机制方面取得的重要进展,并强调了重要的潜在治疗靶点。此外,根据最新的证据,我们还将讨论当前急性胰腺炎的临床管理策略。 诊断和命名 一、诊断标准 急性胰腺炎诊断需符合三项中的两项:典型的腹痛、血淀粉酶和(或)脂肪酶升高超过正常值的上限的三倍、影像学符合急性胰腺炎。由于测定血淀粉酶或脂肪酶的实验室技术不同,因此,缺乏一个血淀粉酶或脂肪酶的标准参考范围。淀粉酶的正常上限为100 - 300U /l,脂肪酶的正常上限为50 - 160U/l。血淀粉酶和脂肪酶作为急性胰腺炎诊断试验的局限性

第一章胰腺的基本结构和功能 胰腺最早是被希腊解剖学家Herophilus (约公元前335-公元前280)发现,并描述为一个独立的器官。数百年后,另一位古希腊解剖学家Ruphos将其命名为希腊语pancreas,其中pan 为全部(all),creas为肉(flesh)的意思。胰腺为人体内仅次于肝脏的第二大腺体,是内外分泌混合腺。外分泌部占腺体的绝大部分,属于消化腺,分泌胰液并经导管排入肠腔,主要对食物起消化作用。内分泌部是散在分布于外分泌部之间的胰岛,分泌胰岛素、胰高血糖素、生长抑素等激素进入血液或淋巴,主要参与糖代谢的调节。 1.1胰的形态和位置 人的胰腺与十二指肠相连,质软、外观为淡红色,形状扁平细长。胰腺长约14~20cm,重量约为80~115g,位置较深,在第1、2腰椎水平横贴于腹后壁。啮齿类动物胰腺为无定形结构,似脂肪组织,不规则,分散在十二指肠、胃底及脾门处,色淡红。而许多低等动物胰腺不形成独立的器官,它们散在分布于其它内胚层来源的器官中。如无脊椎动物就没有独立的胰腺,其外分泌部组织存在于肝内,内分泌细胞则存在于胃肠道上皮内。 人和啮齿类动物的胰腺均可分为头、颈、体、尾4个部分,各部分之间无明显界限。胰头较膨大,被十二指肠“C”形包绕,并向左下方伸出一钩状突起(Processus uncinatus)。在钩状突起凹陷处为胰腺切痕(incisura pancreatis),此处又是肠系膜上动、静脉的通路。胰头后面与胆总管、肝门静脉相邻。胰颈是胰头与胰体之间的狭窄扁薄部分,胃幽门位于其前上方。胰体位于胰颈和胰尾之间,占胰的大部分。胰尾为伸向左上方较细的部分,紧贴脾门。胰腺主导管位于胰的实质内,贯穿胰的全长,它与胆总管汇合成肝胰壶腹,开口于十二指肠大乳头。在胰头