涂色问题的常见方法

与涂色问题有关的试题新颖有趣,其中包含着丰富的数学思想。解决涂色问题方法技巧性强且灵活多变,故这类问题的利于培养学生的创新思维能力、分析问题与观察问题的能力,有利于开发学生的智力。本文拟总结涂色问题的常见类型及求解方法。

一、区域涂色问题

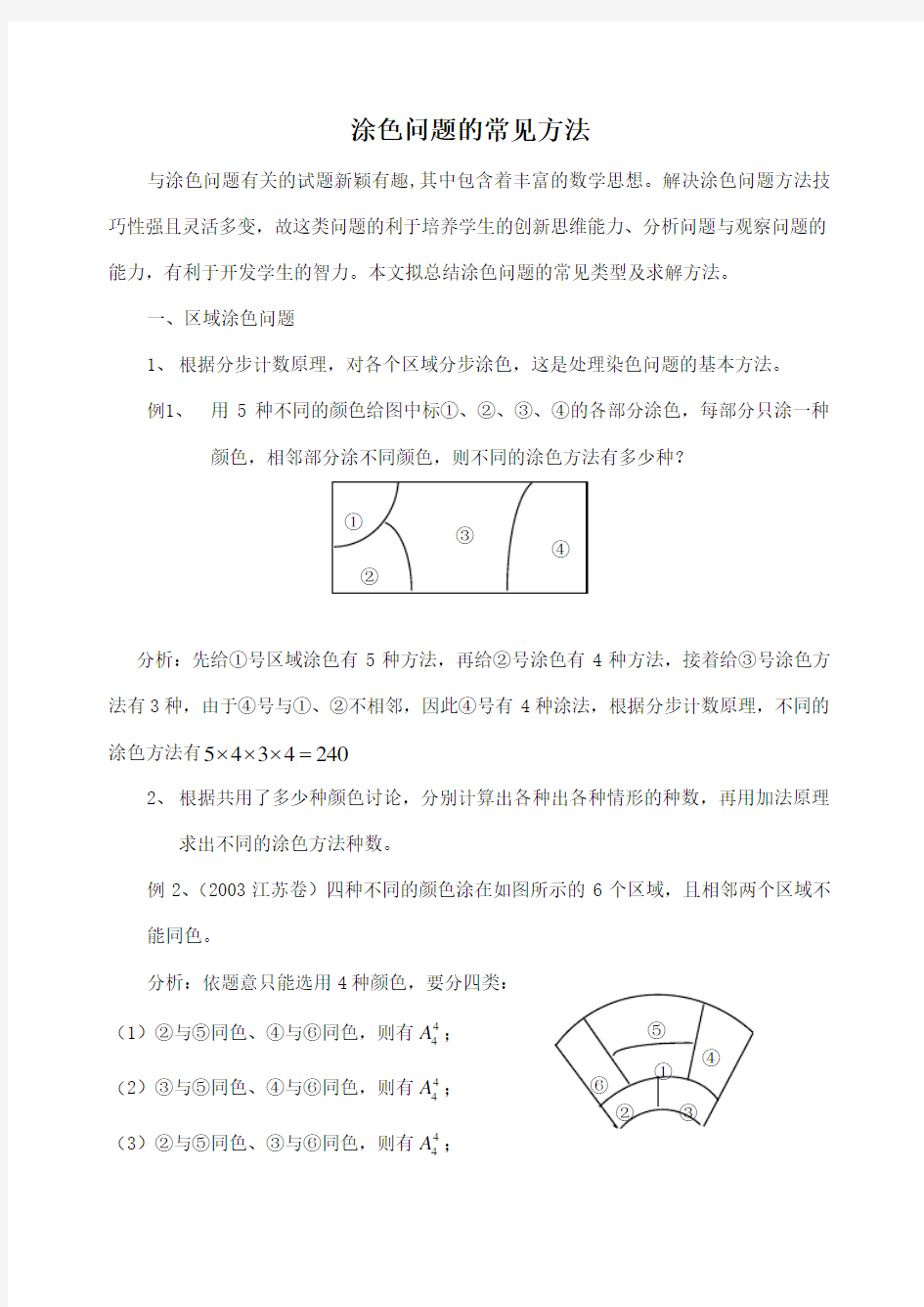

1、 根据分步计数原理,对各个区域分步涂色,这是处理染色问题的基本方法。 例1、 用5种不同的颜色给图中标①、②、③、④的各部分涂色,每部分只涂一种

颜色,相邻部分涂不同颜色,则不同的涂色方法有多少种?

分析:先给①号区域涂色有5种方法,再给②号涂色有4种方法,接着给③号涂色方法有3种,由于④号与①、②不相邻,因此④号有4种涂法,根据分步计数原理,不同的涂色方法有5434240???=

2、 根据共用了多少种颜色讨论,分别计算出各种出各种情形的种数,再用加法原理求出不同的涂色方法种数。

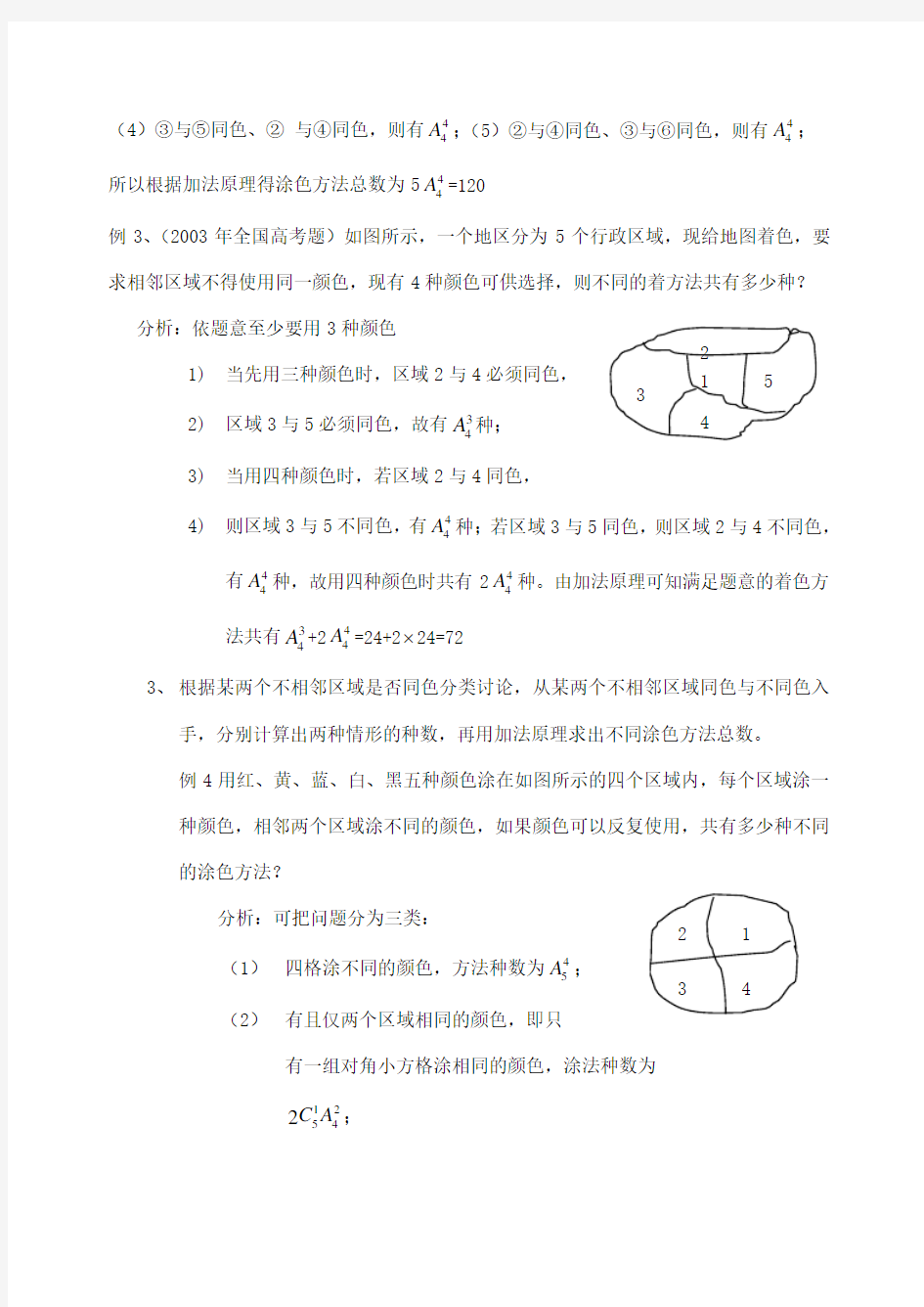

例2、(2003江苏卷)四种不同的颜色涂在如图所示的6个区域,且相邻两个区域不能同色。

分析:依题意只能选用4种颜色,要分四类:

(1)②与⑤同色、④与⑥同色,则有44A ;

(2)③与⑤同色、④与⑥同色,则有44A ;

(3)②与⑤同色、③与⑥同色,则有44A ;

① ②③

④ ⑤ ⑥

(4)③与⑤同色、② 与④同色,则有44A ;(5)②与④同色、③与⑥同色,则有44A ; 所以根据加法原理得涂色方法总数为544A =120

例3、(2003年全国高考题)如图所示,一个地区分为5个行政区域,现给地图着色,要求相邻区域不得使用同一颜色,现有4种颜色可供选择,则不同的着方法共有多少种? 分析:依题意至少要用3种颜色

1) 当先用三种颜色时,区域2与4必须同色,

2) 区域3与5必须同色,故有34A 种; 3) 当用四种颜色时,若区域2与4同色,

4) 则区域3与5不同色,有4

4A 种;若区域3与5同色,则区域2与4不同色,

有44A 种,故用四种颜色时共有244A 种。由加法原理可知满足题意的着色方

法共有34A +244A =24+2 24=72 3、 根据某两个不相邻区域是否同色分类讨论,从某两个不相邻区域同色与不同色入

手,分别计算出两种情形的种数,再用加法原理求出不同涂色方法总数。

例4用红、黄、蓝、白、黑五种颜色涂在如图所示的四个区域内,每个区域涂一种颜色,相邻两个区域涂不同的颜色,如果颜色可以反复使用,共有多少种不同的涂色方法?

分析:可把问题分为三类:

(1) 四格涂不同的颜色,方法种数为45A ;

(2) 有且仅两个区域相同的颜色,即只

有一组对角小方格涂相同的颜色,涂法种数为

12542C A ;

5) 两组对角小方格分别涂相同的颜色,涂法种数为2

5A ,

因此,所求的涂法种数为212255452260A C A A ++= 4、 根据相间区使用颜色的种类分类

例5如图, 6个扇形区域A 、B 、C 、D 、E 、F ,现给这6个区域着色,要求同一区域涂同一种颜色,相邻的两个区域不得使用同一种颜色,现有4

解(1)当相间区域A 、C

、E 着同一种颜色时,

有4种着色方法,此时,B 、D 、F 各有3种着色方法,

此时,B 、D 、F 各有3种着色方法故有4333108???=

种方法。

(2)当相间区域A 、C 、E 着色两不同的颜色时,有2234C A 种着色方法,此时B 、

D 、F 有322??种着色方法,故共有2234322432C A ???=种着色方法。 (3)当相间区域A 、C 、

E 着三种不同的颜色时有34A 种着色方法,此时B 、D 、

F 各有2种着色方法。此时共有34222192A ???=种方法。

故总计有108+432+192=732种方法。

说明:关于扇形区域区域涂色问题还可以用数列中的递推公来解决。

如:如图,把一个圆分成(2)n n ≥个扇形,每个扇形用红、白、蓝、黑四色之一染色,要求相邻扇形不同色,有多少种染色方法?

解:设分成n 个扇形时染色方法为n a 种

(1) 当n=2时1A 、2A 有24A =12种,即2a =12 (2) 当分成n 个扇形,如图,1A 与2A 不同色,2A 与3A 不同色,

L ,1n A - 与n A 不同色,共有143n -?种染色方法, 但由于n A 与1A 邻,所以应排除n A 与1

A

同色的情形;n A 与1A 同色时,可把n A 、 1A 看成一个扇形,与前2n -个扇形加在一起为1n -个扇形,此时有1n a -种染色法,故有如下递推关系:

1143n n n a a --=?-

1211243(43)43n n n n n n a a a -----∴=-+?=--+?+?

21321

234343434343n n n n n n n a a -------=-?+?=-+?-?+?124[33(1)3]

(1)33

n n n n n --==?-++-?=-?+L L

二、点的涂色问题 方法有:(1)可根据共用了多少种颜色分类讨论,(2)根据相对顶点是否同色分类讨论,(3)将空间问题平面化,转化成区域涂色问题。

例6、将一个四棱锥S ABCD -的每个顶点染上一种颜色,并使同一条棱的两端点异色,如果只有5种颜色可供使用,那么不同的染色方法的总数是多少?

解法一:满足题设条件的染色至少要用三种颜色。

(1) 若恰用三种颜色,可先从五种颜色中任选一种染顶点S ,再从余下的

四种颜色中任选两种涂A 、B 、C 、D 四点,此时只能A 与C 、B 与D 分

别同色,故有125460C A =种方法。

(2) 若恰用四种颜色染色,可以先从五种颜色中任选一种颜色染顶点S ,

再从余下的四种颜色中任选两种染A 与B ,由于A 、B 颜色可以交换,

故有2

4A 种染法;再从余下的两种颜色中任选一种染D 或C ,而D 与C ,

而D 与C 中另一个只需染与其相对顶点同色即可,故有

12115422240C A C C =种方法。

(3) 若恰用五种颜色染色,有55120A =种染色法

综上所知,满足题意的染色方法数为60+240+120=420种。

解法二:设想染色按S —A —B —C —D 的顺序进行,对S 、A 、B 染色,有54360??=种染色方法。

由于C 点的颜色可能与A 同色或不同色,这影响到D 点颜色的选取方法数,故分类讨论:

C 与A 同色时(此时C 对颜色的选取方法唯一),

D 应与A (C )、S 不同色,有3种选择;C 与A 不同色时,C 有2种选择的颜色,D 也有2种颜色可供选择,从而对C 、D 染色有13227?+?=种染色方法。

由乘法原理,总的染色方法是607420?=

解法三:可把这个问题转化成相邻区域不同色问题:如图,

对这五个区域用5种颜色涂色,有多少种不同的涂色方法?

解答略。

三、线段涂色问题

对线段涂色问题,要注意对各条线段依次涂色,主要方法有:

1) 根据共用了多少颜色分类讨论

2) 根据相对线段是否同色分类讨论。

例7、用红、黃、蓝、白四种颜色涂矩形ABCD 的四条边,每条边只涂一种颜色 ,

且使相邻两边涂不同的颜色,如果颜色可以反复使用,共有多少种不同的涂色方

法?

解法一:(1)使用四颜色共有44A 种

(2)使用三种颜色涂色,则必须将一组对边染成同色,故有112423C C A 种,

(3)使用二种颜色时,则两组对边必须分别同色,有2

4A 种

因此,所求的染色方法数为411224423484A C C A A ++=种 解法二:涂色按AB -BC -CD -DA 的顺序进行,对AB 、BC 涂色有4312?=种涂色方法。

由于CD 的颜色可能与AB 同色或不同色,这影响到DA 颜色的选取方法数,故分类讨论:

当CD 与AB 同色时,这时CD 对颜色的选取方法唯一,则DA 有3种颜色可供选择CD 与AB 不同色时,CD 有两种可供选择的颜色,DA 也有两种可供选择的颜色,从而对CD 、DA 涂色有13227?+?=种涂色方法。

由乘法原理,总的涂色方法数为12784?=种

例8、用六种颜色给正四面体A BCD -的每条棱染色,要求每条棱只染一种颜色且共顶点的棱涂不同的颜色,问有多少种不同的涂色方法?

解:(1)若恰用三种颜色涂色,则每组对棱必须涂同一颜色,而这三组间的颜色不同,

故有36A 种方法。

(2)若恰用四种颜色涂色,则三组对棱中有二组对棱的组内对棱涂同色,但组与组之间不同色,故有34

66C A 种方法。

(3)若恰用五种颜色涂色,则三组对棱中有一组对棱涂同一种颜色,故有1536C A 种方法。

(4)若恰用六种颜色涂色,则有66A 种不同的方法。

综上,满足题意的总的染色方法数为4080665613462336=+++A A C A C A 种。 四、面涂色问题

例9、从给定的六种不同颜色中选用若干种颜色,将一个正方体的6个面涂色,每两个具有公共棱的面涂成不同的颜色,则不同的涂色方案共有多少种?

分析:显然,至少需要3三种颜色,由于有多种不同情况,仍应考虑利用加法原理分类、乘法原理分步进行讨论

解:根据共用多少种不同的颜色分类讨论

(1)用了六种颜色,确定某种颜色所涂面为下底面,则上底颜色可有5种选择,在上、下底已涂好后,再确定其余4种颜色中的某一种所涂面为左侧面,则其余3个面有3!种涂色方案,根据乘法原理30!351=?=n

(2)共用五种颜色,选定五种颜色有656=C 种方法,必有两面同色(必为相对面),

确定为上、下底面,其颜色可有5种选择,再确定一种颜色为左侧面,此时的方法数取决于右侧面的颜色,有3种选择(前后面可通过翻转交换)

9035562=??=C n

(3)共用四种颜色,仿上分析可得

9024463==C C n

(4)共用三种颜色,20364==C n

例10、四棱锥P ABCD -,用4种不同的颜色涂在四棱锥的各个面上,要求相邻不

?

A B C

解:这种面的涂色问题可转化为区域涂色问题,如右图,区域1、2、3、4相当于四个侧面,区域5相当于底面;根据共用颜色多少分类:

(1)最少要用3种颜色,即1与3同色、2与4同色,此时有3

4

A种;

(2)当用4种颜色时,1与3同色、2与4两组中只能有一组同色,此时有14

24

C A;

故满足题意总的涂色方法总方法交总数为314

42472

A C A

+=

裂项运算常用公式 一、分数“裂差”型运算 (1) 对于分母可以写作两个因数乘积的分数,即b a ?1形式的,这里我们把较小的数写在前面,即 a < b ,那么有: (2) 对于分母上为 3 个或 4 个连续自然数乘积形式的分数,即有: 二、分数“裂和”型运算 常见的裂和型运算主要有以下两种形式: (1) a b b a b b a a b a b a 1 1 +=?+?=?+ (2)a b b a b a b b a a b a b a +=?+?=?+2 2 2 2 裂和型运算与裂差型运算的对比: 裂差型运算的核心环节是“两两抵消达到简化的目的”,“先裂再碎,掐头去尾” 分数裂和型运算的题目不仅有“两两抵消”型的,同时还有转化为“分数凑整”型的,以达到简化目的。裂和:抵消,或 凑整 三、整数裂项基本公式 (1))1()1(31 )1(......433221+-=?-++?+?+?n n n n n (2) )1()1)(2(41 )1()2(......543432321+--=?-?-++??+??+??n n n n n n n (3) )1()1(31 )2)(1(31)1(+--++=+n n n n n n n n (4) )2)(1()1(41 )3)(2)(1(41 )2)(1(++--+++=++n n n n n n n n n n n (5) !)!1(!n n n n -+=? 裂项求和部分基本公式 1.求和: 1)1(1 (541) 431 321 211+=+++?+?+?+?=n n n n S n 证:111 1)111()5141()4131()3121()211(+=+-=+-++-+-+-+-=n n n n n S n

小学奥数公式大全 1 、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数 2 、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数 3 、速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度 4 、单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价 5 、工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间工作总量÷工作时间=工作效率 6 、加数+加数=和和-一个加数=另一个加数 7 、被减数-减数=差被减数-差=减数差+减数=被减数 8 、因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数 9 、被除数÷除数=商被除数÷商=除数商×除数=被除数 1 、正方形 C周长 S面积 a边长周长=边长× 4 C=4a 面积=边长×边长S=a×a 表面积=棱长×棱长×6 S表=a×a×6体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a 3 、长方形 C周长 S面积 a边长周长=(长+宽)×2 C=2(a+b) 面积=长×宽 S=ab 4 、长方体 V:体积 s:面积 a:长 b: 宽 h:高 (1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh) (2)体积=长×宽×高 V=abh 5 、三角形 s面积 a底 h高面积=底×高÷2s=ah÷2

三角形高=面积×2÷底三角形底=面积×2÷高 6 、平行四边形 s面积 a底 h高面积=底×高 s=ah 7 、梯形 s面积 a上底 b下底 h高面积=(上底+下底)×高÷2s=(a+b)× h÷2 8、圆形 S面积 C周长∏ d=直径 r=半径 (1)周长=直径×∏=2×∏×半径C=∏d=2∏r (2)面积=半径×半径×∏ 9 、圆柱体 v:体积 h:高 s;底面积 r:底面半径 c:底面周长 (1)侧面积=底面周长×高 (2)表面积=侧面积+底面积×2 (3)体积=底面积×高(4)体积=侧面积÷2×半径 10 、圆锥体 v:体积 h:高 s;底面积 r:底面半径 体积=底面积×高÷3总数÷总份数=平均数 和差问题的公式 (和+差)÷2=大数 (和-差)÷2=小数 和倍问题 和÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数 (或者和-小数=大数) 差倍问题 差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数 (或小数+差=大数) 植树问题 1 非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形:

数论基础知识 小学数论问题,起因于除法算式:被除数÷除数=商……余数 1.能整除:整除,因数与倍数,奇数与偶数,质数与合数,公因数与公倍数,分解质因数等; 2.不能整除:余数,余数的性质与计算(余数),同余问题(除数),物不知数问题(被除数)。 一、因数与倍数 1、因数与倍数 (1)定义: 定义1:若整数a能够被b整除,a叫做b的倍数,b就叫做a的因数。 定义2:如果非零自然数a、b、c之间存在a×b=c,或者c÷a=b,那么称a、b是c的因数,c是a、b 的倍数。 注意:倍数与因数是相互依存关系,缺一不可。(a、b是因数,c是倍数) 一个数的因数个数是有限的,最小的因数是1,最大的因数是它本身。 一个数的倍数个数是无限的,最小的倍数是它本身,没有最大的倍数。 (2)一个数的因数的特点: ①最小的因数是1,第二小的因数一定是质数; ②最大的因数是它本身,第二大的因数是:原数÷第二小的因数 (3)完全平方数的因数特征: ①完全平方数的因数个数是奇数个,有奇数个因数的数是完全平方数。 ②完全平方数的质因数出现次数都是偶数次; ③1000以内的完全平方数的个数是31个,2000以内的完全平方数的个数是44个,3000以内的完 全平方数的个数是54个。(312=961,442=1936,542=2916) 2、数的整除(数的倍数) (1)定义: 定义1:一般地,三个整数a、b、c,且b≠0,如有a÷b=c,则我们就说,a能被b整除,或b能整除a,或a能整除以b。 定义2:如果一个整数a,除以一个整数b(b≠0),得到一个整数商c,而且没有余数,那么叫做a能被b整除或b能整除a,记作b|a。(a≥b) (2)整除的性质: 如果a、b能被c整除,那么(a+b)与(a-b)也能被c整除。 如果a能被b整除,c是整数,那么a×c也能被b整除。 如果a能被b整除,b又能被c整除,那么a也能被c整除。 如果a能被b、c整除,那么a也能被b和c的最小公倍数整除。 (3)一些常见数的整除特征(倍数特征): ①末位判别法 2、5的倍数特征:末位上的数字是2、5的倍数。 4、25的倍数特征:末两位上的数字是4、25的倍数。 8、125的倍数特征:末三位上的数字是8、125的倍数。 ②截断求和法(从右开始截) 9(及其因数3)的倍数特征:一位截断求和 99(及其因数3、9、11、33)的倍数特征:两位截断求和 999(及其因数3、9、27、37、111、333)的倍数特征:三位截断求和 ③截断求差法(从右开始截) 11的倍数特征:一位截断求差 101的倍数特征:两位截断求差 1001(及其因数7、11、13、77、91、143)的倍数特征:三位截断求差

小学奥数知识点及公式总汇(必背)1.和差倍问题 2 2.年龄问题的三个基本特征: 3.归一问题的基本特点: 4.植树问题 5.鸡兔同笼问题 6.盈亏问题 3 7.牛吃草问题 8.周期循环与数表规律 9.平均数 10.抽屉原理 4 11.定义新运算 12.数列求和 13.二进制及其应用 5 14.加法乘法原理和几何计数 15.质数与合数 6 16.约数与倍数 17.数的整除7 18.余数及其应用 19.余数、同余与周期 20.分数与百分数的应用8 21.分数大小的比较9 22.分数拆分 23.完全平方数 24.比和比例10 25.综合行程 26.工程问题 27.逻辑推理11 28.几何面积 29.立体图形 30.时钟问题—快慢表问题12 31.时钟问题—钟面追及 32.浓度与配比 33.经济问题13 33.经济问题 34.简单方程 35.不定方程 36.循环小数14 1.和差倍问题

2 ①两个人的年龄差是不变的; ②两个人的年龄是同时增加或者同时减少的; ③两个人的年龄的倍数是发生变化的; 3.归一问题的基本特点: 问题中有一个不变的量,一般是那个“单一量”,题目一般用“照这样的速度”……等词语来表示。 关键问题:根据题目中的条件确定并求出单一量; 4.植树问题 基本概念:鸡兔同笼问题又称为置换问题、假设问题,就是把假设错的那部分置换出来;基本思路:①假设,即假设某种现象存在(甲和乙一样或者乙和甲一样): ②假设后,发生了和题目条件不同的差,找出这个差是多少; ③每个事物造成的差是固定的,从而找出出现这个差的原因; ④再根据这两个差作适当的调整,消去出现的差。

小学常见奥数专题28个 1.和差倍问题 和差问题和倍问题差倍问题 已知条件几个数的和与差几个数的和与倍数几个数的差与倍数 公式适用范围已知两个数的和,差,倍数关系 公式①(和-差)÷2=较小数 较小数+差=较大数 和-较小数=较大数 ②(和+差)÷2=较大数 较大数-差=较小数 和-较大数=较小数 和÷(倍数+1)=小数 小数×倍数=大数 和-小数=大数 差÷(倍数-1)=小数 小数×倍数=大数 小数+差=大数 关键问题求出同一条件下的 和与差和与倍数差与倍数 2.年龄问题的三个基本特征: ①两个人的年龄差是不变的; ②两个人的年龄是同时增加或者同时减少的; ③两个人的年龄的倍数是发生变化的; 3.归一问题的基本特点:问题中有一个不变的量,一般是那个“单一量”,题目一般用“照这样的速度”……等词语来表示。 关键问题:根据题目中的条件确定并求出单一量; 4.植树问题 基本类型在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都植树在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都不植树在直线或者不封闭的曲线上植树,只有一端植树封闭

曲线上植树 基本公式棵数=段数+1 棵距×段数=总长棵数=段数-1 棵距×段数=总长棵数=段数 棵距×段数=总长 关键问题确定所属类型,从而确定棵数与段数的关系 5.鸡兔同笼问题 基本概念:鸡兔同笼问题又称为置换问题、假设问题,就是把假设错的那部分置换出来; 基本思路: ①假设,即假设某种现象存在(甲和乙一样或者乙和甲一样): ②假设后,发生了和题目条件不同的差,找出这个差是多少; ③每个事物造成的差是固定的,从而找出出现这个差的原因; ④再根据这两个差作适当的调整,消去出现的差。 基本公式: ①把所有鸡假设成兔子:鸡数=(兔脚数×总头数-总脚数)÷(兔脚数-鸡脚数) ②把所有兔子假设成鸡:兔数=(总脚数一鸡脚数×总头数)÷(兔脚数一鸡脚数) 关键问题:找出总量的差与单位量的差。 6.盈亏问题 基本概念:一定量的对象,按照某种标准分组,产生一种结果:按照另一种标准分组,又产生一种结果,由于分组的标准不同,造成结果的差异,由它们的关系求对象分组的组数或对象的总量. 基本思路:先将两种分配方案进行比较,分析由于标准的差异造成结果的变化,根据这个关系求出参加分配的总份数,然后根据题意求出对象的总量. 基本题型: ①一次有余数,另一次不足; 基本公式:总份数=(余数+不足数)÷两次每份数的差

名校真题测试卷10 (数论篇一) 1、(05年人大附中考题)有_____个四位数满足下列条件:它的各位数字都是奇数;它的各位数字互不相同;它的每个数字都能整除它本身。 2、(05年101中学考题) 如果在一个两位数的两个数字之间添写一个零,那么所得的三位数是原来的数的9倍,问这个两位数 是_____。 3 (05年首师附中考题) 1 21+ 202 2121 + 50513131313 21212121212121 =________。 4 (04年人大附中考题) 甲、乙、丙代表互不相同的3个正整数,并且满足:甲×甲=乙+乙=丙×135.那么甲最小是____。 (02年人大附中考题) 下列数不是八进制数的是( ) A、125 B、126 C、127 D、128 【附答案】 1 【解】:6 2 【解】:设原来数为ab,这样后来的数为a0b,把数字展开我们可得:100a+b=9×(10a+b),所以我们可以知道5a=4b,所以a=4,b=5,所以原来的两位数为45。 3 【解】:周期性数字,每个数约分后为1 21 + 2 21 + 5 21 + 13 21 =1 4 【解】:题中要求丙与135的乘积为甲的平方数,而且是个偶数(乙+乙),这样我们分解135=5×3×3×3,所以丙最小应该是2×2×5×3,所以甲最小是:2×3×3×5=90。 5 【解】:八进制数是由除以8的余数得来的,不可能出现8,所以答案是D。 第十讲小升初专项训练数论篇(一) 一、小升初考试热点及命题方向 数论是历年小升初的考试难点,各学校都把数论当压轴题处理。由于行程题的类型较多,题型多样,变化众多,所以对学生来说处理起来很头疼。数论内容包括:整数的整除性,同余,奇数与偶数,质数与合数,约数与倍数,整数的分解与分拆等。作为一个理论性比较强的专题,数论在各种杯赛中都会占不小的比重,而且数论还和数字谜,不定方程等内容有着密切的联系,其重要性是不言而喻的。 二、考点预测 的小升初考试将继续以填空和大题形式考查数论,命题的方向可能偏向小题考察单方面的知识点,大题

小学奥数中的数论问题 在奥数竞赛中有一类题目叫做数论题,这一部分的题目具有抽象,思维难度大,综合运用知识点多的特点,基本上出现数论题目的时候大部分同学做得都不好。 一、小学数论究包括的主要内容 我们小学所学习到的数论内容主要包含以下几类: 整除问题:(1)整除的性质;(2)数的整除特征(小升初常考内容) 余数问题:(1)带余除式的运用被除数=除数×商+余数.(余数总比除数小) (2)同余的性质和运用 奇偶问题:(1)奇偶与加减运算;(2)奇偶与乘除运算质数合数:重点是质因数的分解(也称唯一分解定理)约数倍数:(1)最大公约最小公倍数两大定理 一、两个自然数分别除以它们的最大公约数,所得的商互质。 二、两个数的最大公约和最小公倍的乘积等于这两个数的乘积。 (2)约数个数决定法则(小升初常考内容) 整数及分数的分解与分拆:这一部分在难度较高竞赛中常

出现,属于较难的题型。二、数论部分在考试题型中的地位 在整个数学领域,数论被当之无愧的誉为“数学皇后”。翻开任何一本数学辅导书,数论的题型都占据了显著的位置。在小学各类数学竞赛和小升初考试中,系统研究发现,直接运用数论知识解题的题目分值大概占据整张试卷总分的30%左右,而在竞赛的决赛试题和小升初一类中学的分班测试题中,这一分值比例还将更高。 出题老师喜欢将数论题作为区分尖子生和普通学生的依据,这一部分学习的好坏将直接决定你是否可以在选拔考试中拿到满意的分数。三、孩子在学习数论部分常常会遇到的问题 数学课本上的数论简单,竞赛和小升初考试的数论不简单。 有些孩子错误地认为数论的题目很简单,因为他们习惯了数学课本上的简单数论题,比如:例1:求36有多少个约数? 这道题就经常在孩子们平时的作业里和单元测试里出现。可是小升初考题里则是:例2:求3600有多少个约数? 很多孩子就懵了,因为“平时考试里没有出过这么大的数!”(孩子语)于是乎也硬着头皮用课堂上求约数的方法去求,白白浪费了大把的时间,即使最后求出结果也并不划

简学风教育小学奥数公式 和差问题的公式 (和+差)÷2=大数 (和-差)÷2=小数 和倍问题的公式 和÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数 (或者和-小数=大数) 差倍问题的公式 差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数 (或小数+差=大数) 植树问题的公式 1 非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形: ⑴如果在非封闭线路的两端都要植树,那么: 株数=段数+1=全长÷株距-1 全长=株距×(株数-1) 株距=全长÷(株数-1) ⑵如果在非封闭线路的一端要植树,另一端不要植树,那么: 株数=段数=全长÷株距 全长=株距×株数 株距=全长÷株数 ⑶如果在非封闭线路的两端都不要植树,那么: 株数=段数-1=全长÷株距-1 全长=株距×(株数+1) 株距=全长÷(株数+1) 2 封闭线路上的植树问题的数量关系如下 株数=段数=全长÷株距 全长=株距×株数 株距=全长÷株数 盈亏问题的公式 (盈+亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数 (大盈-小盈)÷两次分配量之差=参加分配的份数 (大亏-小亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数 相遇问题的公式 相遇路程=速度和×相遇时间 相遇时间=相遇路程÷速度和 速度和=相遇路程÷相遇时间 追及问题的公式 追及距离=速度差×追及时间 追及时间=追及距离÷速度差 速度差=追及距离÷追及时间 流水问题 顺流速度=静水速度+水流速度 逆流速度=静水速度-水流速度 静水速度=(顺流速度+逆流速度)÷2 水流速度=(顺流速度-逆流速度)÷2 浓度问题的公式

溶质的重量+溶剂的重量=溶液的重量 溶质的重量÷溶液的重量×100%=浓度 溶液的重量×浓度=溶质的重量 溶质的重量÷浓度=溶液的重量 利润与折扣问题的公式 利润=售出价-成本 利润率=利润÷成本×100%=(售出价÷成本-1)×100% 涨跌金额=本金×涨跌百分比 折扣=实际售价÷原售价×100%(折扣<1) 利息=本金×利率×时间 税后利息=本金×利率×时间×(1-20%) 1 每份数×份数=总数 总数÷每份数=份数 总数÷份数=每份数 2 1倍数×倍数=几倍数 几倍数÷1倍数=倍数 几倍数÷倍数=1倍数 3 速度×时间=路程 路程÷速度=时间 路程÷时间=速度 4 单价×数量=总价 总价÷单价=数量 总价÷数量=单价 5 工作效率×工作时间=工作总量 工作总量÷工作效率=工作时间 工作总量÷工作时间=工作效率 6 加数+加数=和 和-一个加数=另一个加数 7 被减数-减数=差 被减数-差=减数 差+减数=被减数 8 因数×因数=积 积÷一个因数=另一个因数 9 被除数÷除数=商 被除数÷商=除数 商×除数=被除数 小学数学图形计算公式 1 正方形 C周长 S面积 a边长 周长=边长×4 C=4a 面积=边长×边长

小学奥数计算专题

六年级奥数运算 (一)分数运算 1.凑整法 与整数运算中的“凑整法”相同,在分数运算中,充分利用四则运算法则和运算律 ( 如交换律、结合律、分配律 ) ,使部分的和、差、积、商成为整数、整十数从而使运算得到简化. 2.约分法

3.裂项法 根据 d = 1 - 1 其中 , 是自然数 ) ,在计算若干个分 数之和时,若 n × (n d) n n d ( n d 能将每个分数都分解成两个分数之差, 并且使中间的分数相互抵消, 则能大大简化运 算. 例 7 在自然数 1~100 中找出 10 个不同的数,使这 10 个数的倒数的和等于 1. 例 8 1 1 1 1 求和: 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 97 98 99 1 100 例9计算:

例 10 计算: 例 11 求下列所有分数的和: 例 12 1 1 1 1 1 1 3 4 5 6 2 4.代数法 例: 5.放缩法 10 10 【例 1 】求数 a 101 100 1 1 2n 1 2n 10 的整数部 分.

4

【巩固】已知 A 1 1 1 1 1 1 1 ,则 A 的整数部分是 _______ 2 4 5 6 7 8 【例 2】求数 1 的整数部分是几? 1 1 1 L 1 10 11 12 19 【巩固】求数 1 的整数部分. 1 1 1 1 12 13 14 L 21 【巩固】已知: S 1 1 1 1 1 1980 1981 1982 ... 2006 , 则 S 的整数部分是. 【巩固】已知 A 1 ,则与 A 最接近的整数是________. 1 1 1 1995 1996 L 2008

小学奥数数论知识点总结 1.奇偶性问题 奇+奇=偶奇×奇=奇 奇+偶=奇奇×偶=偶 偶+偶=偶偶×偶=偶 2.位值原则 形如:abc=100a+10b+c 3.数的整除特征: 整除数特征 2末尾是0、2、4、6、8 3各数位上数字的和是3的倍数 5末尾是0或5 9各数位上数字的和是9的倍数 11奇数位上数字的和与偶数位上数字的和,两者之差是11的倍数4和25末两位数是4(或25)的倍数 8和125末三位数是8(或125)的倍数 7、11、13末三位数与前几位数的差是7(或11或13)的倍数 4.整除性质 ①如果c|a、c|b,那么c|(ab)。 ②如果bc|a,那么b|a,c|a。 ③如果b|a,c|a,且(b,c)=1,那么bc|a。④如果c|b,b|a,那么c|a.

⑤a个连续自然数中必恰有一个数能被a整除。 5.带余除法 一般地,如果a是整数,b是整数(b≠0),那么一定有另外两个整数q和r,0≤r 当r=0时,我们称a能被b整除。 当r≠0时,我们称a不能被b整除,r为a除以b的余数,q为a除以b的不完全商(亦简称为商)。用带余数除式又可以表示为a÷b=q……r,0≤r 6.唯一分解定理 任何一个大于1的自然数n都可以写成质数的连乘积,即n=p1×p2×...×pk 7.约数个数与约数和定理 设自然数n的质因子分解式如n=p1×p2×...×pk那么:n的约数个数: d(n)=(a1+1)(a2+1)....(ak+1) n的所有约数和:(1+P1+P1+…p1)(1+P2+P2+…p2)… (1+Pk+Pk+…pk) 8.同余定理 ①同余定义:若两个整数a,b被自然数m除有相同的余数,那么称a,b 对于模m同余,用式子表示为a≡b(modm) ②若两个数a,b除以同一个数c得到的余数相同,则a,b的差一定能被c整除。③两数的和除以m的余数等于这两个数分别除以m的余数和。 ④两数的差除以m的余数等于这两个数分别除以m的余数差。 ⑤两数的积除以m的余数等于这两个数分别除以m的余数积。 9.完全平方数性质 ①平方差:A-B=(A+B)(A-B),其中我们还得注意A+B,A-B同奇偶性。

34个小学奥数必掌握知识点 1、和差倍问题: 和差问题和倍问题差倍问题 已知条件几个数的和与 差 几个数的和与 倍数 几个数的差与倍数 公式适 用范围 已知两个数的和,差,倍数关系 公式①(和-差)÷2 =较小数 较小数+差= 较大数 和-较小数= 较大数 ②(和+差)÷2 =较大数 较大数-差= 较小数 和-较大数= 较小数 和÷(倍数+1) =小数 小数×倍数= 大数 和-小数=大 数 差÷(倍数-1)=小数 小数×倍数=大数 小数+差=大数 关键问题求出同一条件下的 和与差和与倍数差与倍数

2、年龄问题基本特征: ①两个人的年龄差是不变的; ②两个人的年龄是同时增加或者同时减少的; ③两个人的年龄的倍数是发生变化的; 3、归一问题的基本特点: 问题中有一个不变的量,一般是那个“单一量”,题目一般用“照这样的速度”……等词语来表示。 关键问题: 根据题目中的条件确定并求出单一量; 4、植树问题: 基本类型在直线或者 不封闭的曲 线上植树, 两端都植树 在直线或 者不封闭 的曲线上 植树,两端 都不植树 在直线或者 不封闭的曲 线上植树,只 有一端植树 封闭曲线上植树 基本公式棵数=段数 +1 棵距×段数 棵数=段 数-1 棵距×段 棵数=段数 棵距×段数=总长

=总长数=总长 关键 确定所属类型,从而确定棵数与段数的关系 问题 5、鸡兔同笼问题: 基本概念: 鸡兔同笼问题又称为置换问题、假设问题,就是把假设错的那部分置换出来; 基本思路: ①假设,即假设某种现象存在(甲和乙一样或者乙和甲一样): ②假设后,发生了和题目条件不同的差,找出这个差是多少; ③每个事物造成的差是固定的,从而找出出现这个差的原因; ④再根据这两个差作适当的调整,消去出现的差。 基本公式: ①把所有鸡假设成兔子:鸡数=(兔脚数×总头数-总脚数)÷(兔脚数-鸡脚数) ②把所有兔子假设成鸡:兔数=(总脚数一鸡脚数×总头数)÷(兔脚数一鸡脚数) 关键问题:找出总量的差与单位量的差。

奥数常用公式大全 1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数 2、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数 3、速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度 4、单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价 5、工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间工作总量÷工作时间=工作效率 6、正方形C周长S面积a边长周长=边长×4C=4a面积=边长×边长S=a×a 7、正方体V:体积a:棱长表面积=棱长×棱长×6S表=a×a×6体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a 8、长方形C周长S面积a边长周长=(长+宽)×2C=2(a+b)面积=长×宽S=ab 9、长方体V:体积s:面积a:长b:宽h:高(1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2S=2(ab+ah+bh)(2)体积=长×宽×高V=abh 10、三角形s面积a底h高面积=底×高÷2s=ah÷2三角形高=面积×2÷底三角形底=面积×2÷高 11、平行四边形s面积a底h高面积=底×高s=ah 12、梯形s面积a上底b下底h高面积=(上底+下底)×高÷2s=(a+b)×h÷2

13、圆形S面积C周长∏d=直径r=半径(1)周长=直径×∏=2×∏×半径C=∏d=2∏r(2)面积=半径×半径×∏ 14、圆柱体v:体积h:高s;底面积r:底面半径c:底面周长(1)侧面积=底面周长×高(2)表面积=侧面积+底面积×2(3)体积=底面积×高(4)体积=侧面积÷2×半径 15、圆锥体v:体积h:高s;底面积r:底面半径体积=底面积×高÷3总数÷总份数=平均数 16、和差问题的公式(和+差)÷2=大数(和-差)÷2=小数 17、和倍问题和÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数(或者和-小数=大数) 18、差倍问题差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数(或小数+差=大数) 19、植树问题1非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形: ⑴如果在非封闭线路的两端都要植树,那:株数=段数+1=全长÷株距-1全长=株距×(株数-1)株距=全长÷(株数-1)⑵如果在非封闭线路的一端要植树,另一端不要植树,那就这样:株数=段数=全长÷株距全长=株距×株数株距=全长÷株数⑶如果在非封闭线路的两端都不要植树,那么:株数=段数-1=全长÷株距-1全长=株距×(株数+1)株距=全长÷(株数+1)2封闭线路上的植树问题的数量关系如下:株数=段数=全长÷株距全长=株距×株数株距=全长÷株数 20、盈亏问题(盈+亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数(大盈-小

§1等差数列公式: 1、末项=首项+(项数-1)×公差 an=a1+(n-1) ×d 2、项数=(末项-首项)÷公差+1 n=(an-a1) ÷d+1 3、中项定理:和=中间数×项数 S =中间数×n (仅奇数列可用) 注意:连续的奇数(或偶数)肯定是 等差数列,公差一定是2. 平方差公式: a2-b2=(a+b) ×(a-b) (a+b)(a-b)=a2-b2 §2统筹与最优化 时间统筹: 单列和多列排队 排序:快的在前,慢的在后 (注意:每列不同位置的等待人数)。过河问题(画图) 快去快回,慢者结伴 (5人以下常用,7人以上可尝试)。地点统筹: 1、点无大小 奇数点选中间点, 偶数点选中间段。 2、点有大小(一段法) 轻往重移,小往大移 §3整除特征: 四大金刚:变形金刚: 2×5=100.2×5=1 4×25=1004×2.5=10 8×125=10008×1.25=10 16×625=10000 ㈠末尾系: 1、末1位: 2、5 2、末2位:4、25 3、末3位:8、125 ㈡和系: 1、数字和(弃9 法):3、9 2、两位一截求和:3 3、99(重点)㈢差系:11 奇数位数字和-偶数位数字和 ㈣截位系(三位一截) 7、11、13 奇段和-偶段和。 ㈤试除法(适用于末尾未知) 二部曲1、用最大数试;99 2、检验。 综合就用: ⑴拆数(拆成学过的数) ⑵先考虑末尾系,再考虑其它。 §4加乘原理: 1、加法原理:分类相加(类类独立) 2、乘法原理:分步相乘,步步相关。 常规题型: 1、排数字: ⑴注意有无重复; ⑵特殊位置优先处理; ⑶“0”的出现 ①0不能放在首位 ②0和偶数同时出现必分类 2、插旗子:按顺序分类讨论。 染色问题: 1、排序:从邻圈最多开始排; 2、染色:颜色数量。 §5流水行船: 1、基本公式:①V顺=V船+V水 ②V 逆 =V 船 -V 水 ③V 船 =(V 顺 +V 逆 )÷2 ④V 水 =(V 顺 -V 逆 )÷2 静水速度=船速V 静 = V 船 顺水速度=船速+水速V 顺 =V 船 +V 水逆水速度=船速-水速V 逆 =V 船- V 水相遇追击: 相遇:S 和 =V 和 ×t 相遇 追击:S 差 =V 差 ×t 追击 水面上:速度和、速度差与水速无关。搬到陆地上做。

小学奥数数论问题余数问题练习题【五篇】 分析:这个题没有告诉我们,这三个数除以这个数的余数分别是多少,但是因为所得的余数相同,根据性质2,我们能够得到:这个数一定能整除这三个数中的任意两数的差,也就是说它是任意两数差的公约数. 101-45=56,101-59=42,59-45=14,(56,42,14)=14,14的约数有1,2,7,14,所以这个数可能为2,7,14. 2.已知三个数127,99和一个小于30的两位数a除以一个一位数b 的余数都是3,求a和b的值. 分析:127-3=124,99-3=96,则b是124和96的公约数.而(124,96)=4,所以b=4.那么a的可能取值是11,15,19,23,27. 3.除以99,余数是______. 分析:所求余数与19×100,即与1900除以99所得的余数相同,所以所求余数是19. 4.求下列各式的余数: (1)2461×135×6047÷11 (2)19992000÷7 分析:(1)5;(2)1999÷7的余数是4,19992000 与42000除以7 的余数相同.然后再找规律,发现4 的各次方除以7的余数的排列规律是 4,2,1,4,2,1......这么3个一循环,所以由2000÷3 余2 能够得到42000除以7 的余数是2,故19992000÷7的余数是2 . 【第二篇】

(小学数学奥林匹克初赛)有苹果,桔子各一筐,苹果有240个,桔子有313个,把这两筐水果分给一些小朋友,已知苹果等分到最后余2个不够分,桔子分到最后还余7个桔子不够再分,求最多有多少个小朋友参加分水果 分析:此题是一道求除数的问题.原题就是说,已知一个数除240余2,除313余7,求这个数为多少,我们能够根据带余除法的性质把它转化成整除的情况,从而使问题简化,因为240被这个数除余2,意味着240-2=238恰被这个数整除,而313被这个数除余7,意味着这313—7=306恰为这个数的倍数,我们只需求238和306的公约数便可求出小朋友最多有多少个了.240—2=238(个) ,313—7=306(个) ,(238,306)=34(人) . 【第三篇】 有一个大于1的整数,除45,59,101所得的余数相同,求这个数. 分析:这个题没有告诉我们,这三个数除以这个数的余数分别是多少,但是因为所得的余数相同,根据性质2,我们能够得到:这个数一定能整除这三个数中的任意两数的差,也就是说它是任意两数差的公约数. 101-45=56,101-59=42,59-45=14,(56,42,14)=14,14的约数有1,2,7,14,所以这个数可能为2,7,14. 【第四篇】 1.已知三个数127,99和一个小于30的两位数a除以一个一位数b的余数都是3,求a和b的值. 分析:127-3=124,99-3=96,则b是124和96的公约数.而(124,96)=4,所以b=4.那么a的可能取值是11,15,19,23,27. 2.除以99的余数是______.

小学奥数知识点大全:数论问题 1.奇偶性问题 奇+奇=偶奇×奇=奇 奇+偶=奇奇×偶=偶 偶+偶=偶偶×偶=偶 2.位值原则 形如:abc=100a+10b+c 3.数的整除特征: 整除数特征 2末尾是0、2、4、6、8 3各数位上数字的和是3的倍数 5末尾是0或5 9各数位上数字的和是9的倍数 11奇数位上数字的和与偶数位上数字的和,两者之差是11的倍数 4和25末两位数是4(或25)的倍数 8和125末三位数是8(或125)的倍数 7、11、13末三位数与前几位数的差是7(或11或13)的倍数 4.整除性质 ①如果c|a、c|b,那么c|(ab)。 ②如果bc|a,那么b|a,c|a。 ③如果b|a,c|a,且(b,c)=1,那么bc|a。 ④如果c|b,b|a,那么c|a. ⑤a个连续自然数中必恰有一个数能被a整除。 5.带余除法 一般地,如果a是整数,b是整数(b≠0),那么一定有另外两个整数q和r,0?r<b,使得a=b×q+r 当r=0时,我们称a能被b整除。 当r≠0时,我们称a不能被b整除,r为a除以b的余数,q为a除以b的不完全商(亦简称为商)。用带余数除式又可以表示为a÷b=q……r,0?r<ba=b×q+r 6.唯一分解定理

任何一个大于1的自然数n都可以写成质数的连乘积,即 n=p1×p2×...×pk 7.约数个数与约数和定理 设自然数n的质因子分解式如n=p1×p2×...×pk那么: n的约数个数:d(n)=(a1+1)(a2+1)....(ak+1) n的所有约数和:(1+P1+P1+…p1)(1+P2+P2+…p2)…(1+Pk+Pk+…pk) 8.同余定理 ①同余定义:若两个整数a,b被自然数m除有相同的余数,那么称a,b对于模m同余,用式子表示为a≡b(modm) ②若两个数a,b除以同一个数c得到的余数相同,则a,b的差一定能被c整除。 ③两数的和除以m的余数等于这两个数分别除以m的余数和。 ④两数的差除以m的余数等于这两个数分别除以m的余数差。 ⑤两数的积除以m的余数等于这两个数分别除以m的余数积。 9.完全平方数性质 ①平方差:A-B=(A+B)(A-B),其中我们还得注意A+B,A-B同奇偶性。 ②约数:约数个数为奇数个的是完全平方数。 约数个数为3的是质数的平方。 ③质因数分解:把数字分解,使他满足积是平方数。 ④平方和。 10.孙子定理(中国剩余定理) 11.辗转相除法 12.数论解题的常用方法: 枚举、归纳、反证、构造、配对、估计

目录 计算板块 (2) 计数板块 (5) 数论板块 (7) 应用题板块 (11) 几何板块 (15) 行程板块 (21)

计算板块 1、加法交换律:a b b a +=+,b c a c b a ++=++ 2、加法结合律:()()c b a c b a ++=++ 3、乘法交换律:a b b a ?=?,b c a c b a ??=?? 4、乘法结合律:()()c b a c b a ??=?? 5、乘法分配律:()c a b a c b a ?+?=+? 6、“除法分配律”:()c b c a c b a ÷+÷=÷+ 7、减法性质:()c b a c b a +-=-- 8、除法性质:()c b a c b a ?÷=÷÷ 9、商不变性质:()()()()n b n a m b m a b a ?÷?=÷÷÷=÷,()0,0≠≠n m 10、积不变性质:()()m b m a b a ÷??=?,()0≠m 11、等差数列相关:项数()n ,公差()d ,首项()1a ,第n 项()n a ,前n 项和()n S , 通项公式:()d n a a n ?-+=11, ()d m n a a m n ?-+=, 项数公式:()11+÷-=d a a n n , 若q p n m +=+,q p n m a a a a +=+ 求和公式:()21÷?+=n a a S n n , 中项定理,奇数项等差数列:n a S n n ?=+2 1 从1开始连续自然数求和: ()2 121+= +++n n n 从1开始连续奇数求和:()2 1231n n =-+++ 从2开始连续偶数求和:()1242+=+++n n n 12、多位数乘法: ( ) 110999 -?=?n n M M 个 当 9 99个n M ≤时,积的数字和为n 9 13、()2 2 2 2b ab a b a ++=+,()2 2 2 2b ab a b a +-=-

数论基础知识 小学数论问题,起因于除法算式:被除数÷除数=商……余数 1.能整除:整除,因数与倍数,奇数与偶数,质数与合数,公因数与公倍数,分解质因数等; 2.不能整除:余数,余数的性质与计算(余数),同余问题(除数),物不知数问题(被除数)。 一、因数与倍数 1、因数与倍数 (1)定义: 定义1:若整数a能够被b整除,a叫做b的倍数,b就叫做a的因数。 定义2:如果非零自然数a、b、c之间存在a×b=c,或者c÷a=b,那么称a、b是c的因数,c是a、b 的倍数。 注意:倍数与因数是相互依存关系,缺一不可。(a、b是因数,c是倍数) 一个数的因数个数是有限的,最小的因数是1,最大的因数是它本身。 一个数的倍数个数是无限的,最小的倍数是它本身,没有最大的倍数。 (2)一个数的因数的特点: ①最小的因数是1,第二小的因数一定是质数; ②最大的因数是它本身,第二大的因数是:原数÷第二小的因数 (3)完全平方数的因数特征: ①完全平方数的因数个数是奇数个,有奇数个因数的数是完全平方数。 ②完全平方数的质因数出现次数都是偶数次; ③1000以内的完全平方数的个数是31个,2000以内的完全平方数的个数是44个,3000以内的完 全平方数的个数是54个。(312=961,442=1936,542=2916) 2、数的整除(数的倍数) (1)定义: 定义1:一般地,三个整数a、b、c,且b≠0,如有a÷b=c,则我们就说,a能被b整除,或b能整除a,或a能整除以b。 定义2:如果一个整数a,除以一个整数b(b≠0),得到一个整数商c,而且没有余数,那么叫做a能被b 整除或b能整除a,记作b|a。(a≥b) (2)整除的性质: 如果a、b能被c整除,那么(a+b)与(a-b)也能被c整除。 如果a能被b整除,c是整数,那么a×c也能被b整除。 如果a能被b整除,b又能被c整除,那么a也能被c整除。 如果a能被b、c整除,那么a也能被b和c的最小公倍数整除。 (3)一些常见数的整除特征(倍数特征): ①末位判别法 2、5的倍数特征:末位上的数字是2、5的倍数。 4、25的倍数特征:末两位上的数字是4、25的倍数。 8、125的倍数特征:末三位上的数字是8、125的倍数。 ②截断求和法(从右开始截) 9(及其因数3)的倍数特征:一位截断求和 99(及其因数3、9、11、33)的倍数特征:两位截断求和 999(及其因数3、9、27、37、111、333)的倍数特征:三位截断求和 ③截断求差法(从右开始截) 11的倍数特征:一位截断求差 101的倍数特征:两位截断求差

小升初奥数必备的34个公式大全现在的奥数在孩子们小升初择名校中起着越来越大的作用,小编总结了小升初中常考的34个奥数知识点,分享给大家。 34个小学奥数必考公式 1、和差倍问题: 和差问题和倍问题差倍问题 已知条件几个数的和与差几个数的和与倍数几个数的差与倍数 公式适用范围已知两个数的和,差,倍数关系 公式①2=较小数 较小数+差=较大数 和-较小数=较大数 ②2=较大数 较大数-差=较小数 和-较大数=较小数和=小数 小数倍数=大数 和-小数=大数差=小数 小数倍数=大数 小数+差=大数 关键问题求出同一条件下的 和与差和与倍数差与倍数

2、年龄问题的三个基本特征: ①两个人的年龄差是不变的; ②两个人的年龄是同时增加或者同时减少的; ③两个人的年龄的倍数是发生变化的; 3、归一问题的基本特点: 问题中有一个不变的量,一般是那个单一量,题目一般用照这样的速度等词语来表示。 关键问题: 根据题目中的条件确定并求出单一量; 4、植树问题: 基本类型在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都植树在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都不植树在直线或者不封闭的曲线上植树,只有一端植树封闭曲线上植树基本公式棵数=段数+1 棵距段数=总长棵数=段数-1 棵距段数=总长棵数=段数 棵距段数=总长 关键问题确定所属类型,从而确定棵数与段数的关系 5、鸡兔同笼问题: 基本概念: 鸡兔同笼问题又称为置换问题、假设问题,就是把假设错的那部分置换出来;

基本思路: ①假设,即假设某种现象存在: ②假设后,发生了和题目条件不同的差,找出这个差是多少; ③每个事物造成的差是固定的,从而找出出现这个差的原因; ④再根据这两个差作适当的调整,消去出现的差。 基本公式: ①把所有鸡假设成兔子:鸡数= ②把所有兔子假设成鸡:兔数= 关键问题:找出总量的差与单位量的差。 6、盈亏问题: 基本概念: 一定量的对象,按照某种标准分组,产生一种结果:按照另一种标准分组,又产生一种结果,由于分组的标准不同,造成结果的差异,由它们的关系求对象分组的组数或对象的总量。 基本思路: 先将两种分配方案进行比较,分析由于标准的差异造成结果的变化,根据这个关系求出参加分配的总份数,然后根据题意求出对象的总量。 基本题型:

奥数题讲解数论问题 所用知识不超过小学5年级,题目难度5颗星。 a,b,c,d都是个位数,由它们组成的四位数abcd和两位数ab、cd满.足(ab+cd) *(ab+cd)=abcd。请问满.足条件的四位数abcd共有多少个? 答案: 3个。 辅导办法:将题目写给小朋友,让他自行思考解答,若20分钟还不能解答,由家长进行讲解。 讲解思路:这种类型的题目,关键是要寻找ab和cd的关系,再根据关系寻找满足条件的数。 步骤1:先思考第一个问题,ab+cd的范围是什么?这个问题很简单, 由于ab+cd的平方是四位数,而32*32=1024 ,99*99=9801, 因此ab+cd在32到99之间。 步骤2:再思考第二个问题,db和cd满足什么关系? 由题意,(ab+cd) *(ab+cd) =100*ab+cd,化简有(ab+cd)*(ab+cd-l)=99*ab 因此,(ab+cd) *(ab+cd-1)是99的倍数。 步骤3:再思考第二个问题,ab+cd可能的取值是多少? 由于99=3*3*11,而(ab+cd)和(ab+cd-1)不可能同时是9的倍数, 因此只可能有3种情况, 结合步骤1中ab+cd的范围讨论。 情况一:ab+cd是9的倍数,ab+cd-1是11的倍数,此时只有ab+cd 是45才满足条件;

情况二:ab+cd是11的倍数,ab+cd-1是9的倍数,此时只有ab+cd是55才满足条件; 情况三:ab+cd或ab+cd-1是99的倍数,此时只有xb+cd是99才满足条件。 步骤4:综合上述几个问题,代入验证, 45*45=2025=(20+25)*(20+25) 55*55=3025= (30+25)*(30+25) 99*99=9801= (98+1) *(98+1),都满足条件, 所以满足条件的数是3个。