2016 年欧洲房颤管理指南

2016 年 8 月 27 日~31 日,欧洲心脏病学会年会(ESC2016)在意大利罗马盛大召开,会上发布了《2016 年欧洲房颤管理指南》,现将指南重点内容整理如下,供大家参考学习。

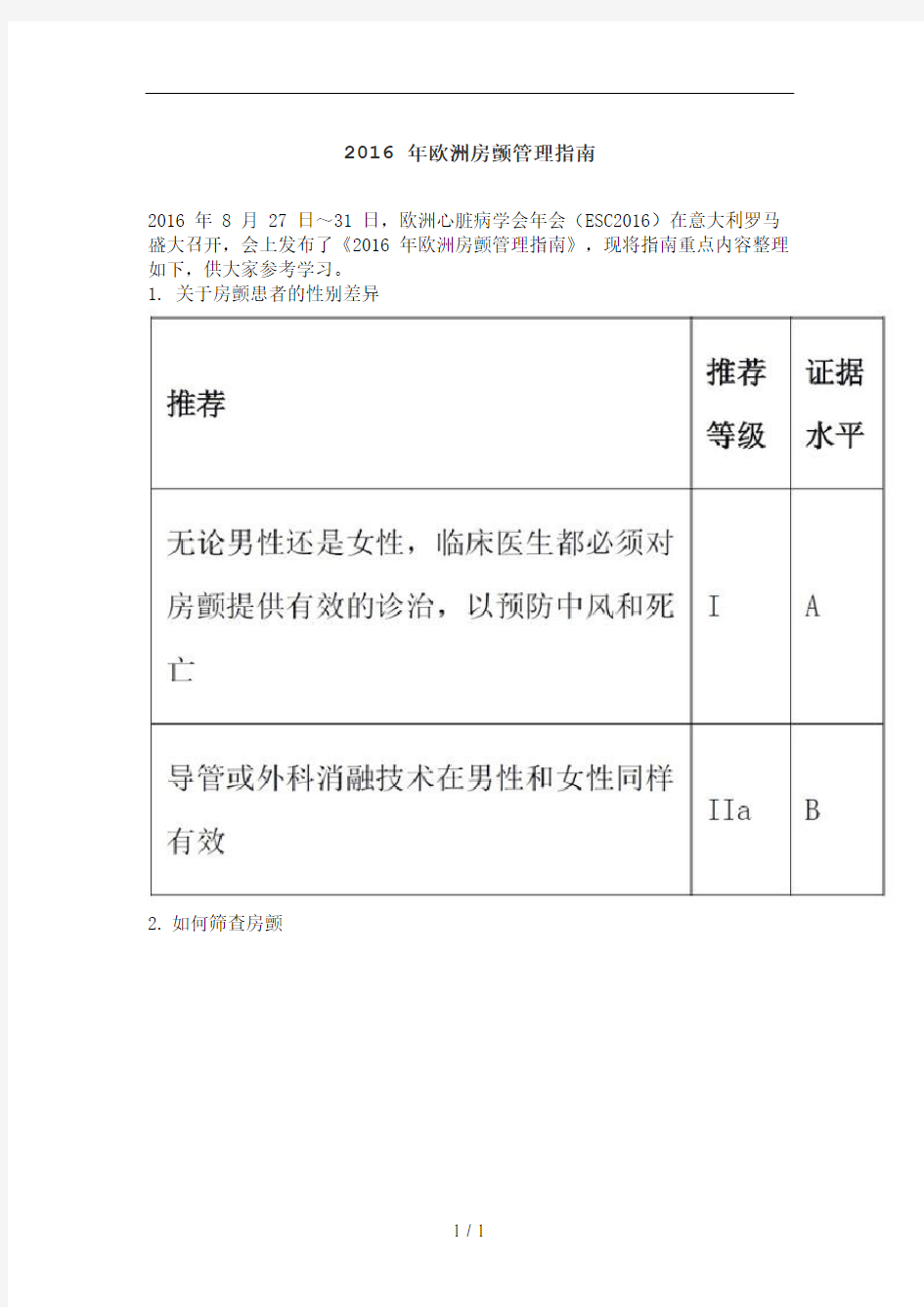

1. 关于房颤患者的性别差异

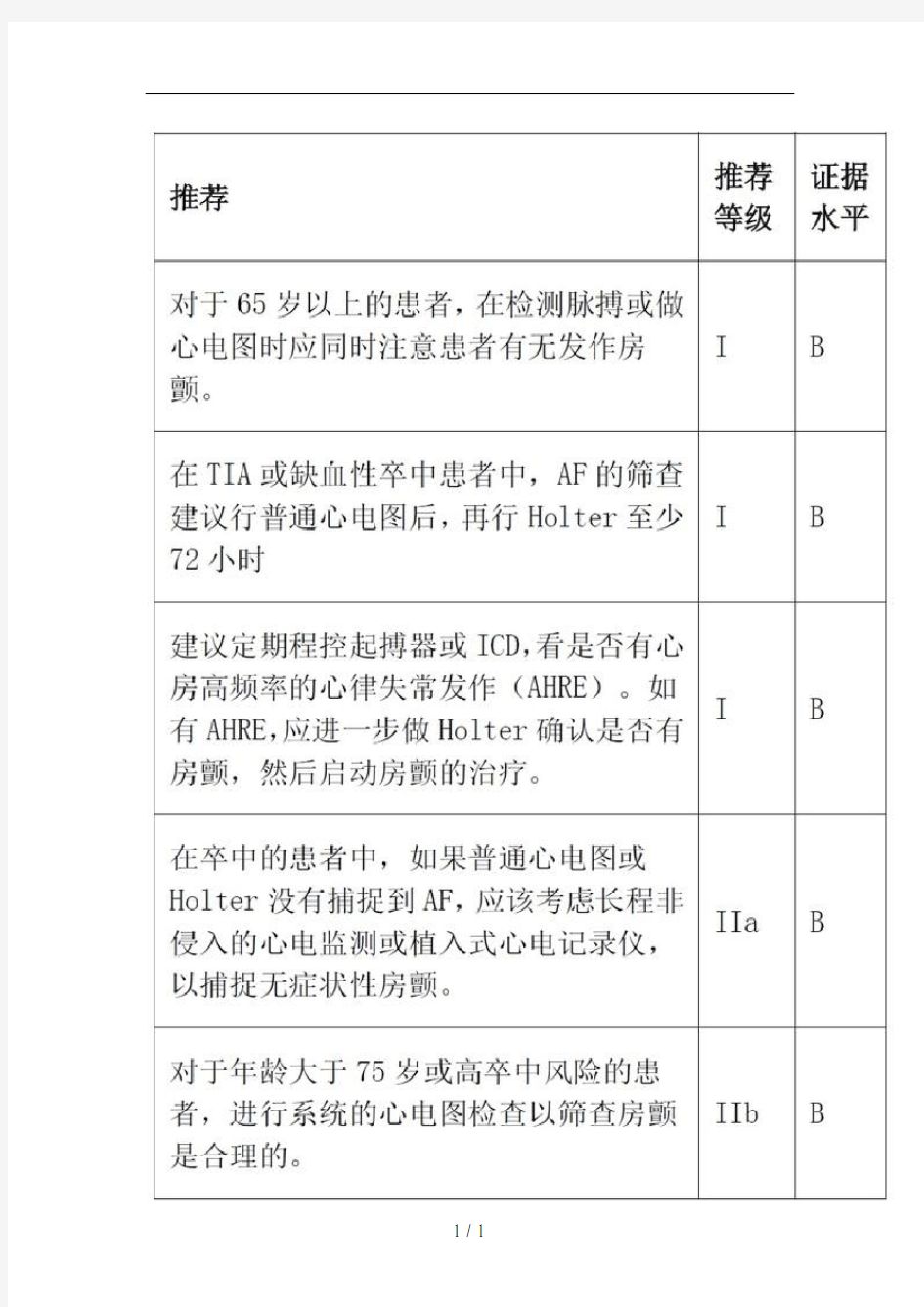

2.如何筛查房颤

3.房颤分型及定义

4.如何评价房颤的症状严重性:改良的 EHRA 评分

指南推荐:在临床实践中的应用改良的 EHRA 评分,用以量化房颤相关症状(I,C)

5.瓣膜病相关的房颤

6.合并肥胖的房颤患者

7.合并呼吸疾病的房颤患者

8.合并肾脏疾病的房颤患者

9.房颤患者应该完善的资料及检查

10.如何评估房颤患者卒中及出血的风险

11.房颤患者卒中预防的建议

12.房颤患者左心耳结扎或切除的建议

13.房颤患者合用口服抗凝药物及抗血小板药物的建议

附件1 心房颤动分级诊疗重点任务及服务流程图 一、建立心房颤动分级诊疗健康档案 根据心房颤动(以下简称房颤)患病率、发病率、就诊率与分级诊疗技术方案,确定适合分级诊疗服务模式的患者,记录人口学信息与评估病情。加强信息系统建设,建立联通二级以上医院与基层医疗卫生机构的信息系统,方便查阅患者疾病相关信息,逐步建立房颤相关数据库(含中医药相关数据)。 二、明确不同级别医疗机构的功能定位 (一)基层医疗卫生机构。有条件的基层医疗卫生机构可开展,负责房颤防治宣教、初步识别、接续治疗、康复与随访。结合上级医院已制定的诊疗方案进行规范诊治;实施随访及定期体检;实施双向转诊;建立房颤专病档案,做好信息管理工作。开展健康教育,指导患者自我健康管理。鼓励参与房颤专病中心建设,与二级以上医院建立远程心电网络,进行房颤初步识别。 (二)二级医院。除急诊患者外,主要为病情稳定者提供治疗、康复、随访等全程管理服务。为病情相对稳定房颤患者提供个体化规范治疗。对有严重并发症、手术适应证者,转诊至三级医疗机构。定期评估下级医疗机构的医疗质量。鼓励有条件的医院开展房颤专病中心建设,建立远程心电网

络,与三级医院与基层医疗卫生机构联动,形成房颤疾病诊治网络体系。 (三)三级医院。主要为有严重基础疾病及严重并发症、手术适应证的房颤患者提供诊疗服务。制定个体化的诊疗方案,将病情稳定者转至下级医院。通过医联体、远程医疗等形式,提供会诊并协助下级医院制定治疗方案。对下级医疗机构进行技术指导、业务培训与质控管理。鼓励建设房颤专病中心,建立房颤专病区域数据库,加强区域内房颤单病种管理工作。 三、明确房颤分级诊疗服务流程 (一)基层医疗卫生机构服务流程(图1)。 签约服务流程:接诊患者并进行初步识别→判断就是否能够纳入分级诊疗服务→对可以纳入分级诊疗服务的,经患者知情同意后签约→建立房颤专病档案→在诊疗能力范围内的,为患者制定治疗方案→按签约内容开展日常体检、康复及健康管理。 上转患者流程:全科医生判断患者符合转诊标准→转诊前与患者与/或家属充分沟通→根据患者病情确定上转医院层级→联系二级及以上医院→二级及以上医院专科医师确定患者确需上转→全科医生开具转诊单、通过信息技术与上转医院共享患者相关信息→将患者上转至二级及以上医院。

心房颤动分级诊疗服务技术方案(2019版) 附件2 心房颤动分级诊疗服务技术方案心房颤动(以下简称房颤)是一种以快速.无序心房电活动为特征的室上性快速性心律失常。心房因无序电活动而失去有效收缩,导致心脏泵血功能下降,心房内附壁血栓形成,是心力衰竭.缺血性脑卒中等疾病的重要原因。房颤致残率.致死率高,严重影响患者的生活质量,是心血管病患者住院和死亡的常见原因,给家庭和社会带来了沉重负担。对房颤患者早期发现.早期治疗.全程规范管理,可改善患者的生存质量,降低住院率和死亡率。 一.我国房颤的现状2004年流行病学调查显示,我国30-85岁人群中房颤患病率为0.65%,并随年龄增长而显著增加,在80岁以上人群中患病率高达 7.5%。有资料显示,房颤致残率高,男性为64.5/10万,女性为45.9/10万,并导致女性.男性全因死亡率分别增加2倍.1.5倍。目前,我国房颤规范化治疗率低,区域协同诊疗体系尚未建立。科学地推进分级诊疗,为房颤患者提供规范.有效的全程管理,对保障患者健康权益具有重要意义。 二.房颤分级诊疗服务目标.路径与双向转诊标准 (一)目标。引导医疗机构落实功能定位,充分发挥不同类别.不同级别医疗机构的协同作用,规范房颤患者临床诊疗行为,加强对房颤患者全程管理,改善房颤患者预后。

(二)医疗机构功能定位。 1.三级医院。主要为有严重基础疾病及严重并发症.手术适应证的房颤患者提供诊疗服务。制定个体化的诊疗方案,将病情稳定者转至下级医院。通过医联体.远程医疗等形式,提供会诊并协助下级医院制定治疗方案。对下级医疗机构进行技术指导.业务培训和质控管理。鼓励建设房颤专病中心,建立房颤专病区域数据库,加强区域内房颤单病种管理工作。 2.二级医院。主要为病情稳定者提供治疗.康复.随访等全程管理服务。为病情相对稳定的房颤患者提供个体化的规范治疗。对有严重并发症.手术适应证者,转诊至三级医疗机构。定期评估下级医疗机构的医疗质量。鼓励有条件的医院开展房颤专病中心建设,建立远程心电网络,与三级医院和基层医疗卫生机构联动,形成房颤疾病诊治网络体系。 3.基层医疗卫生机构。有条件的基层医疗卫生机构可开展房颤防治宣教.初步识别.接续治疗.康复和随访。结合上级医院已制定的诊疗方案进行规范诊治;实施随访及定期体检;实施双向转诊;建立房颤专病档案,做好信息管理工作。开展健康教育,指导患者自我健康管理。鼓励参与房颤专病中心建设,与二级以上医院建立远程心电网络,进行房颤初步识别。 (三)分级诊疗路径(图1)。 图 1.房颤分级诊疗路径

2016 ESC最新房颤指南解读聚焦卒中预防和抗凝治疗

2016年指南由多个协会共同制定 ?本次指南由欧洲心脏病学会(ESC)选择欧洲心胸外 科协会(EACTS)、欧洲心脏节律协会(EHRA)和欧洲 卒中组织(ESO)成员共同制定 ?指南不仅涵盖最新研究数据,并制定具体的推荐内 容,提供了教育工具和参考实施策略

目录 1 2 3 4 房颤的综合管理 房颤的筛查 房颤的卒中预防 心室率和节律控制 ?卒中和出血风险评估 ?房颤患者卒中预防抗凝药物?卒中患者/ACS/PCI的二级预防?高出血风险、活动性出血管理

新指南推荐对房颤(AF)患者进行综合管理 ?综合、结构化管理AF患者,将促进对所有AF患者进行规范化 管理,可能潜在地改变患者预后,这种方法与世界卫生组织提 出的创新型慢性病管理框架一致 ?综合管理新诊断的AF患者,可能克服目前AF管理存在的不足, 如未充分抗凝,心室率率和节律控制治疗方法和降低心血管疾 病风险的方法不一致 ?AF的综合管理要求包括生活方式干预,潜在的心血管疾病的 治疗,AF的治疗方案,应由初级保健医生、心脏病和心脏外 科医生、AF和卒中专家、专业医疗人员和患者共同制定 ?AF的综合管理的组成部分包括: 患者参与 多学科房颤团队 技术工具 进入所有房颤治疗流程

AF 患者应从5大领域进行评估 从5个领域评估新诊断的AF 患者: ?血流动力学不稳定或受限,症状严重; ?存在诱发因素(如甲状腺毒症,脓毒症或术后AF)和潜在的心血管疾病; ?卒中风险和需要抗凝治疗; ?心率和需要心率控制; ?症状评估和节律控制的决策 治 疗 理想结果 患者获益 提高预期寿命 提高生活质量, 生理和社会功能 血流动力学稳定 降低心血管风险 预防卒中 症状改善 改变生活方式,治疗潜在的心血管疾病 有卒中风险的患者口服抗凝药治疗 心率控制治疗 抗心律失常药物,复律,导管消融,AF 手术 急性心率和节律控制 管理诱发因素 评估卒中风险 评估心率 评估症状 症状改善,保留左室功能

抗凝治疗心房颤动患者的分级规范化管理 目的通过三级医院与社区卫生服务中心联合对心房颤动患者规范化抗凝治疗进行管理,探索城乡联合规范化管理在提高心房颤动患者抗凝依从性,治疗窗内时间(time in therapeutic range,TTR),减少血栓风险,控制出血风险的价值。方法入组22个社区心房颤动需要抗凝的患者共142例,对22个社区的卫生服务中心的医生进行业务培训,使其掌握心房颤动的cHA。DS-V ASc评分,华法林的用法,国际标准化比值(international normalized ratio,INR)的监测,并发症的处理。心房颤动患者分为两组,一组为观察组,在本院进行评估后,发予心房颤动患者信息卡片,并与相应社区卫生服务中心医生对接,嘱患者回当地社区卫生服务中心进行华法林剂量调节;另一组为对照组,直接嘱其到本院心血管内科门诊进行华法林剂量调整。分别观察两组患者之间的依从性,INR初次达标时间、TTR、出血的并发症,血栓并发症等是否存在差异。结果观察组的依从性高于对照组,但差异无统计学意义,TTR高于对照组;达标时间迟于对照组;两组间出血及血栓并发症差异无统计学意义。结论通过医院与社区联合进行心房颤动抗凝的规范化管理,提高了患者抗凝的依从性、TTR,并不增加并发症风险,有利于减少脑卒中的发生。 标签:心房颤动;抗凝;华法林;国际标准化比值;治疗窗内时间;医院与社区 在非瓣膜性心房颤动患者的前瞻性临床研究中,华法林目标国际标准化比值(INR)2~3时严重出血的发生率为每年 1.4%~3.4%,颅内出血的发生率为0.4%~0.8%。使用华法林患者中,治疗窗内时间(TTR)也是长短各异。我科开展了医院与社区联合进行心房颤动的规范化管理的研究,希望通过三级医疗机构对社区医生的指导提高社区医生的诊疗与疾病管理水平,对社区心房颤动患者进行规范化的管理,指导INR监测、患者用药及并发症的处理,从而提高患者依从性,提高对心房颤动患者抗凝率,提高抗凝TTR,减少脑卒中的发生。 1资料与方法 1.1一般资料:2014年4月至2015年6月在本院就诊的心房颤动患者142例,分布于22个社区。筛选条件:1)居住于富阳区辖各乡镇;2)在我院或其他医院确诊为慢性持续性或阵发性心房颤动患者,CHA2DS2-V ASc评分≥1分;3)符合随访条件;4)志愿参加培训并接受社区医生管理。符合上述条件者入选为观察组,仅符合第2、3项者入选为对照组。排除标准:1)同时患有恶性肿瘤、严重呼吸系统疾病或自身免疫性疾病等;2)有脑卒中病史,目前有偏瘫者;3)年龄>90岁者;4)围术期(含眼科与口腔科手术)或外伤;5)明显肝肾功能损害;6)凝血功能障碍伴有出血倾向;7)活动性消化性溃疡;8)妊娠;9)其他出血性疾病。其中观察组74例,分布于8个社区,男34例,女40例,平均年龄(76.64±8.76)岁;对照组68例,分布于22个社区,男33例,女35例,平均年龄(75.01±10.25)岁,两组患者的性别、年龄差异无统计学意义(P>0.05)。

2019年1月28日,基于新临床证据的发布,AHA/ACC/HRS对2014年发布的房颤管理指南进行了重点更新。更新主要涉及抗凝(因为批准了新的药物和血栓栓塞封堵装置)、节律控制、以及特殊人群中的房颤管理三方面。本文对指南更新内容进行了详细解读。 一、房颤血栓栓塞的预防 在2014年版房颤指南的基础上,本次指南更新在瓣膜性房颤的定义、新型口服抗凝药的应用、左心耳封堵用于血栓栓塞事件的预防等方面进行了更新。 区分瓣膜和非瓣膜性房颤 指南首先对使临床医生感到困惑的非瓣膜性房颤和瓣膜性房颤的区别给予定义,瓣膜性房颤一般指在中度至重度二尖瓣狭窄(可能需要手术干预)或人工(机械)心脏瓣膜存在情况下发生的房颤,瓣膜性房颤认为是华法林长期抗凝的指征。 非瓣膜性房颤是指在无中度至重度二尖瓣狭窄或机械性心脏瓣膜情况下发生的房颤,如二尖瓣反流、三尖瓣反流,主动脉瓣狭窄或反流等,因其使用新型口服抗凝药预防血栓栓塞事件已有较多的临床证据,均归属为非瓣膜性房颤的范畴。 指南强调,进行瓣膜性房颤定义主要目的是区分哪些患者只能用华法林抗凝,而不是评估患者是否合并有瓣膜性心脏病。

抗凝剂的选择:平衡风险和利益 NOAC队列加入新成员:更新指南增加了新的批准的Xa因子抑制剂依多沙班(edoxaban),与直接凝血酶抑制剂达比加群,Xa因子抑制剂利伐沙班、阿哌沙班统称为非维生素K口服抗凝药(NOAC)。 NOAC取代华法林房颤抗凝统治地位:除了中度至重度二尖瓣狭窄或植入心脏机械瓣的患者,相比于华法林,本版新指南更推荐新NOAC(I,A)。更新指南指出,与华法林相比,大多数NOAC在预防房颤患者血栓栓塞方面取得了进展。NOAC房颤试验表明预防卒中或血栓栓塞NOAC是非劣效或优于华法林,NOAC与华法林相比可减少颅内出血。 选择房颤抗凝治疗策略取决于卒中风险:是否需要抗凝与房颤类型(阵发或持续)无关,而应根据卒中风险评估(目前推荐使用CHA2DS2-VASc评分)的结果决定。 新型口服抗凝药大出血了怎么办? 在发生危及生命的出血或需进行紧急手术时,推荐使用Idarucizumab(依达赛珠单抗)逆转达比加群的抗凝作用(I,B-NR)。 新指南中提到的另外一种NOAC的特异性拮抗剂是Andexanet alfa。对于这种药物,指南的建议是:在发生危及生命的出血时,Andexanet alfa可用于逆转利伐沙班和阿哌沙 班的抗凝作用(IIa,B-NR)。

心房颤动规范管理路径 目录 一、心房颤动患者的筛查 二、心房颤动分诊、诊断及鉴别诊断 三、心房颤动风险评估 四、心房颤动的抗凝治疗 五、心房颤动的心率控制 六、心房颤动的节律控制 七、心房颤动的介入治疗 八、心房颤动的外科治疗 九、心房颤动栓塞、出血并发症的会诊及管理 十、心房颤动患者的随访 十一、心房颤动数据库的填报 附录:参考文献 心房颤动导管消融临床路径 左心耳封堵术临床路径 一、心房颤动患者的筛查

心房颤动(AF)的筛查工作对于早期诊断、及时给予干预治疗、减少并发症具有重大意义。筛查开展的地点可以在医院门诊、社区医院、公园及广场等人流量集中的地方。筛查通常是免费进行,普通人群自愿参与,此属于机会性筛查。据统计分析,心血管病专科医院AF筛查阳性率在8%~10%。目前筛查方法及工具多种多样:1、症状询问、脉搏触诊、自动血压测量等,此类方法虽简便易行,敏感性为87%~97%,但特异性仅70%~81%;2、单导联心电图,为目前进行AF筛查的首选工具,具有方便快捷、识别准确、图形可以保存并通过电子邮件发送等优点,其敏感性为94%~98%,特异性76%~95% [1, 2];3、多导联心电图,如医院常用的3导Holter、12导Holter等,结果准确可靠,但存在费用相对较高、耗时太长、无法进行广泛筛查等问题; 4、与智能手机、智能手表相结合的智能穿戴设备,可以由筛查对象自行购置,用于长期监测,其敏感性%,特异性% [3~6]; 5、植入设备,如植入式Holter、永久性起搏器、ICD、CRT等,此类设备可以提示心房高频事件,部分设备可以提供心腔内电图以助诊断,结果可靠,可以有长达数年的监测时间,但费用昂贵、为有创性诊疗、无法大面积筛查[7-9]。 图1 AF患者的筛查流程图 二、AF患者的分诊、诊断及鉴别诊断 1 AF患者的分诊流程 AF患者到达医院后,医护人员需要根据病情严重程度、血流动力学是否稳定进行分诊,既要保证危重患者得到及时救治,又要保证医疗资源不被浪费[10, 11]。