城市空间认知与改造——任务书

2011-2012学年第二学期(3年级下学期)

一教学目的

1.培养学生对城市空间建成环境的认识和分析能力。

2.掌握基本的现状实地调查与分析研究方法。

3.初步掌握城市规划设计方法、一般性技术要求和成果表达形式。

4.初步掌握我国城市商业中心区规划与建设的发展动态与特征。

5.培养学生对当前中国城市建设现状的思考与评价能力。

二教学任务与要求

对北方某一建成商业区空间环境进行现状调研和概念设计。本课程教学主要分为两个阶段:

第一阶段(认知):学生以组为单位,对指定的目标城市商业空间环境进行实地调查,通过实体模型制作和现状图绘制进行现状研究,通过文献收集,了解商业设施规划的基本理论;通过经典案例分析,掌握当前的规划新理念;在完成调研报告基础上,制定下一阶段的概念设计任务书。

第二阶段(改造):在实践调研的基础上,学生单独完成城市商业区空间改造的概念设计。

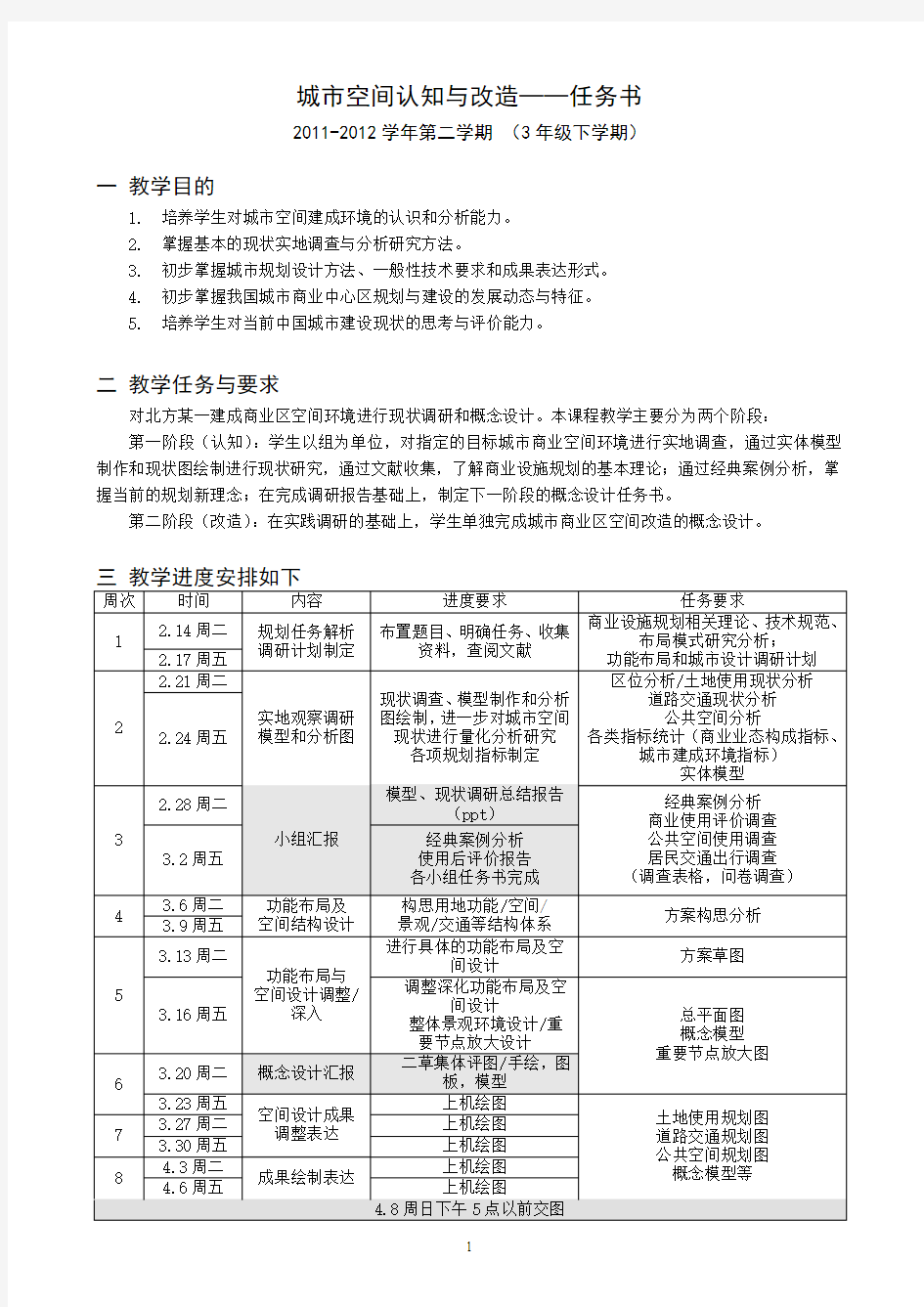

三教学进度安排如下

周次时间内容进度要求任务要求

1 2.14周二规划任务解析

调研计划制定

布置题目、明确任务、收集

资料,查阅文献

商业设施规划相关理论、技术规范、

布局模式研究分析;

功能布局和城市设计调研计划2.17周五

2 2.21周二

实地观察调研

模型和分析图

现状调查、模型制作和分析

图绘制,进一步对城市空间

现状进行量化分析研究

各项规划指标制定

区位分析/土地使用现状分析

道路交通现状分析

公共空间分析

各类指标统计(商业业态构成指标、

城市建成环境指标)

实体模型

2.24周五

3 2.28周二

小组汇报

模型、现状调研总结报告

(ppt)

经典案例分析

商业使用评价调查

公共空间使用调查

居民交通出行调查

(调查表格,问卷调查)3.2周五

经典案例分析

使用后评价报告

各小组任务书完成

4 3.6周二功能布局及

空间结构设计

构思用地功能/空间/

景观/交通等结构体系

方案构思分析3.9周五

5 3.13周二

功能布局与

空间设计调整/

深入

进行具体的功能布局及空

间设计

方案草图3.16周五

调整深化功能布局及空

间设计

整体景观环境设计/重

要节点放大设计

总平面图

概念模型

重要节点放大图

6 3.20周二概念设计汇报

二草集体评图/手绘,图

板,模型

3.23周五

空间设计成果

调整表达

上机绘图

土地使用规划图

道路交通规划图

公共空间规划图

概念模型等

7 3.27周二上机绘图3.30周五上机绘图

8 4.3周二

成果绘制表达

上机绘图

4.6周五上机绘图

4.8周日下午5点以前交图

四设计要求

1. 实地调研报告

(1)图纸内容:

1)总平面图

2)规划构思分析图(区位分析、功能分布、公共服务设施布局)

3)土地利用规划图

4)道路交通分析图(道路网现状图,道路断面图和平面图)

5)静态交通分析图(地面和地下停车设施布局、设计、引导设计和管理标识等)

6)非机动交通分析图(步行交通、人行横道、地下通道)

7)公共交通分析图(站点位置,服务半径,车站设计)

8)典型公共空间分析图(广场,绿地)

9)现状指标统计(商业业态构成指标、城市建成环境指标)

(2)实体模型:

模型比例:1:500-1000

(3)文字报告:1-2万字

1)现状调研:区位特征与历史演变,地段的空间结构,地段功能分布与商业业态,动静交通现状;

2)使用评估:市民对空间和交通模式的使用行为研究;

3)案例分析:国内外城市中心商业区经典案例研究分析;

4)规划设想:根据以上调研评估分析成果,通过模型和图面表达加以详尽分析,最终提出地段改造

的规划设想。

参考文献:

1)城市中心规划设计(美)鲍米尔著,冯洋译,辽宁科学技术出版社

2)城市土地使用规划,(美)伯克等编著,吴志强译制组译,中国建筑工业出版社

3)商业中心与零售业布局,(美)贝里(Berry,B.J.L.)等著,王德等译,同济大学出版社4)现代购物中心:选址·规划·设计,张庭伟等编著,中国建筑工业出版社

5)新城市空间(第二版),(丹麦)扬·盖尔著,何人可等译,中国建筑工业出版社

6)人性化的城市(丹麦)扬·盖尔著,欧阳文,徐哲文译,中国建筑工业出版社

2.概念设计

1)总平面图1:1000(彩图、黑白图各一份)

2)规划构思分析图(区位分析、功能分布、公共服务设施布局)

3)土地利用规划图

4)道路交通规划图(道路断面图、平面图,以及非机动交通道路设计)

5)静态交通规划图(地面和地下停车设施布局与设计)

6)典型公共空间规划图(广场,绿地)

7)地段规划设计纵剖面图(1:1000),地上、地下空间及建筑高度变化丰富区域

8)地段主要建筑的一层平面图 1:200

9)典型立面设计图2-3个

10)规划地段内部透视或街景透视图2-3个

11)鸟瞰图(深度以体量分析为主)

12)规划指标一览表

13)概念模型(1:500-1000)

五任务地点

(一)太原街——和平广场(高尔基路与中山路之间的基地)

(二)奥林匹克广场

(三)西安路——福佳新天地广场

项目四认知功能障碍训练及感觉统合失调治疗 任务七感觉统合失调评定与治疗 一、感觉统合失调评定 感觉统合失调(sensory integration df, dysfunction, SID)是指大脑不能有效地组织处理从身体各感觉器官传来的信息,导致机体不能和谐的运转,最终影响身心健康,出现一系列行为和功能障碍。所有感觉系统都可以发生感觉统合失调。感觉统合失调表现为行为障碍,但有行为障碍表现不一定就有感觉统合失调。感觉统合评定必须与神经运动功能评定、智力测验、气质问卷、既往诊断等结果相结合,综合分析,并可从异常行为表现、器具评定以及量表评定多方面进行。 (一)异常行为表现 由父母在儿童穿脱衣、用餐、游戏以及学习等活动中进行行为观察并填写记录,交由医生、治疗师等专业人员进行分析,再重新观察,以初步判断是否存在问题。行为观察只是大体的判断,准确的评定需要标准化评定量表。 1. 日常生活活动中的表现 (1) ADL动作笨拙:穿脱衣服、扣纽扣、戴手套、坐着穿脱鞋、系鞋带、站立或坐着穿脱裤子等动作过慢或笨拙。避免接触某些衣服,不肯穿袜子、拒绝穿衣服,或坚持穿长袖衣裤以免暴露皮肤。 (2) 进食困难:婴儿时喂养困难,辅食添加困难,拒绝含橡胶奶嘴甚至母亲乳头,容易诱发恶心、呕吐;儿童进食时容易掉饭粒、筷子用得不好,将水倒入杯中困难,整理餐具困难;严重偏食、挑食,不愿吃某些质地(如过于绵软、粘黏、坚硬等质地)的食物;经常口含食物而不吞咽,或喜欢刺激性强的食物等。 (3) 接触困难:儿童不喜欢被人触摸、拥抱,尤其不喜欢被触摸脸、口周,特别是口腔内,不愿亲吻;不喜欢洗脸、洗头,害怕手部接触粘黏性的胶带、胶水、颜料等,不喜欢剪指甲、洗手;不易察觉别人的触摸,对于碰触分辨不清位置,需要用力拍打才能取得注意;或过分喜欢别人的触摸及用力地触摸别人;喜欢扭动嘴唇、扯头发、咬指甲、铅笔、橡皮擦、衣服等。 (4) 抗拒乘坐交通工具:抗拒乘坐交通工具或电梯,上下车、移动坐位、上下斜坡及楼梯等;动作非常缓慢,上下楼梯困难,或用足击打台阶;方向感差,

3·1空间认知的3个层次 如前所述,空间实际上有3种表现形式:感知空间、认知空间、符号空间,并且不同的空间表现形式具有不同的认知方式。根据认知方式的差异,空间认知模式包括3个层次: 3·1·1 空间特征感知 空间特征感知发生于感知空间。在感知空间,人们应用各种有关特征产生的感知手段和方法,从某一视点(或角度)来观察空间实体的各个组成部分,以获得有关空间实体各组成部分的属性特征。由于通过感知手段和方法(如曲率最小原则、感知突现等)所产生的特征具有空间表现性,因此,在感知空间中所产生的属性特征是一种空间特征。由于感知是针对“特征”的感知,因此,感知空间也被称为特征感知空间。 3·1·2空间对象认知 空间对象认知发生于认知空间。在认知空间内,人们在有关空间实体各组成部分的属性特征感知基础上,基于有关空间实体的部分-整体(Part-whole)关系知识(或经验),通过将空间实体各组成部分之间的属性特征相集成,来实现对于某个空间实体的对象化认识。由于认知是“对象化”的认知,因此,认知空间也被称为对象认知空间。 3·1·3空间格局认知 空间格局认知发生于符号空间。在符号空间内,人们在对空间要素属性特征的简化、关联与综合基础上,以有关空间实体的部分-整体(Part-whole)关系知识(或经验)为指导,对空间实体进行对象化符号表达,由此,人们将能够基于实体的对象化符号进一步实现有关空间组织、结构与关系的逻辑判断、归纳与演绎推理分析,以形成有关空间的格局认识。 3·2空间认知的两个基本单位 如前所述,“空间特征”、“空间对象”与“空间格局共同构成了空间认知的个层次由于空间格局”是基于“空间对象”的分类和推理,而“空间特征”又是“空间对象”识别与分类的基础,因此,“空间对象”是“空间格局”认知的基本单位,“空间特征”则是“空间对象”认知的基本单位。所以,“空间对象”与“空间特征”是空间认知的两个基本单位,人类正是基于它们实现了空间认知。 3·2·1空间特征 神经系统科学研究认为,“特征”是有关对象识别与分类的基础,是在大脑中存在的“感知符号”。大脑是通过神经元的活动排列来表达感知实体或事件的属性,而有关神经活动状态的记录结果就形成了感知符号,因此,感知符号是对于感知实体或事件的属性表达与记录[8]。空间特征就是对空间实体感知的符号记录。根据空间特征在空间对象认知过程中所起作用的不同,空间特征一般分为两种类型:空间原始特征,空间功能特征。如图2,空间原始特征是空间实体感知的基本单位,它具有最大空间分辨率,是空间功能特征产生的基础;空间功能特征是空间实体感知的高级单位,它具有相对较小空间分辨率,是有关空间对象概念形成的核心。3·2·2空间对象 人类的空间认知行为是直接与空间对象发生作用的,而人类所拥有的空间知识则广泛来源于对空间对象的分类。人类也正是通过认识和建立空间对象来模拟和研究地理世界的。在对于事物、关系、边界、事件、过程、性质以及所有这些方面的数量理解上,“对象”与“实体”被认为具有相同意义[11]。但是,在实际应用中,两者之间还是有差异的,尽管这种差异不很明显。“实体”是指现实世界中占据一定空间位置、并具有某种物理形态的物质,它具有客观实在性;而“对象”则强调了人们对现实世界中客观实体的主观描述,它反映人们对现实世界的认知理解,即客观世界的主观反映是一层次结构,而该结构的每一层次的组成单元就是对象。 空间对象按其边界的不同,可分为两大类型:一类是具有真实边界的对象(Bona fide object),如河道、湖泊、土地利用类型等;另一类是边界需要制定或划分的对象(Fiat object),如

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/ba14460469.html, 城市空间的资源探索及文化活力 作者:张博 来源:《美与时代·城市版》2016年第07期 摘要:城市文化活力是城市文化传播的主要动力,对城市的发展与进步能够产生重要影响。在当前时代发展背景下,需要加强对城市空间资源的探索,展现更多的城市空间文化活力。从城市空间资源的内涵与价值、城市空间资源的特点两个方面,简单论述城市空间的资源,针对城市空间的文化与文化活力进行浅析,并基于内在性思想理论的文化活力分析与基于实证性思想理论的文化活力分析两个方面,探究城市空间的资源与文化活力,以期能够促进城市文明的发展与城市进程的建设。 关键词:城市空间;资源探索;文化活力 城市化进程不但是人类文化发展的重要表现,同时也是人类社会发展的关键因素所在。城市是人类文化的聚合体,在当前人类实践互动的过程中,承载着多元化的人类发展现状,展现出不同城市氛围、城市发展环境下的精神与气质、印象与理想,等等,展现出独具一格的城市文化空间。加强对城市空间资源的探索,有助于构建良好的城市文化模式,展现更多的城市文化活力,构建富含魅力的城市文化,促进城市的可持续发展,构建完整而清晰的城市化格局。文章将结合城市空间的资源探索及文化活动研究情况进行分析,提出一些相关观点与建议,希望能够对城市化进程的发展以及城市文化的构建产生一定的借鉴意义。 一、城市空间的资源 (一)城市空间资源的内涵与价值研究 城市是以空间与环境资源利用为基础,以社会发展与进步为目标的空间地域系统。城市是集人口、科学文化与经济为一体的区域体系。从城市的发展来看,城市肩负着社会发展的重要职责,是实现社会分工与联系的推动性力量,如果没有城市,则各项活动难以深入开展。城市空间的利用情况则会直接影响城市经济的发展,加强对城市空间资源的相关研究,是实现城市发展的重要影响因素。 城市空间资源的开发与探索,具体指的是根据城市综合发展中的地面、高空与地下三个部分内容,对城市进行全方位的调整,提升城市的整体容量,合理挖掘城市中的空间资源,提升城市交通整体水平,改善城市环境。基于立体概念可以看出,城市系统中的各项功能均需要在地面、地下亦或是高空中实现,城市中的各项资源具有相辅相成、相互优化的作用。合理开发和利用城市资源,能够改变城市内部功能,保持城市的可持续发展。 (二)城市空间资源的特点分析

认知ABC理论 情绪不是由某一诱发性事件本身所引起的,而是由经历了这一事件的个体对这一事件的解释和评价所引起的。这一理论又被称作ABC理论。ABC来自 3个英文字的字首。在ABC理论的模型中,A是指诱发性事件(Activating events);B是指个体在遇到诱发事件之后相应而生的信念(Beliefs),即他对这一事件的看法、解释和评价;C是指在特定情景下,个体的情绪及行为的结果(Consequences)。 通常,人们会认为人的情绪及行为反应是直接由诱发性事件A引起的,即是A引起。RET的ABC理论指出,诱发性事件A只是引起情绪及行为反应的间接原因;而B——人们对诱发性事件所持的信念、看法、解释才是引起人的情绪及行为反应的更直接的起因。 当我们的日常生活出现问题,大多数人会不假思索地认为,是那些发生了的事情使我们感到难受。例如,当我们感到愤怒或忧伤,我们会认为是别人使我们产生这样的感受;当我们感到焦虑、受挫或忧伤,我们倾向于责怪自己的处境。然而,正如埃利斯指出的那样,并不是人和事让我们喜悦或悲伤--它们只不过是提供了一种刺激。其实,是我们的认知决定了我们在特定情况下的感受。 为了阐明这一理论,埃利斯提出了“A-B-C”模型: A代表“前因”(antecedent)(引发反应的情况)。 B代表“观念”(beliefs)(我们对该情况的认知)。 C代表“结果”(consequences)(我们的感受和行为)。 尽管我们倾向于责怪“A”(前因)造成了“C”(结果),其实是“B”(观念)使我们产生了那样的感受。让我们来看一个简单的例子: 设想你约会要迟到了,你感到很着急。 A:前因:约会将要迟到 C:结果:焦虑,烦躁,开车鲁莽 你感到焦虑(C),不是因为你将要迟到(A),而是因为你认为自己必须守时并且担心迟到的后果(B)。在这种情况下使人感到焦虑的典型观念包括:“我必须守时。如果我迟到,别人就不会喜欢我了。不论何时,我都必须得到每个人的赞赏。如果他们对我有看法,那可麻烦了。” 行为的决定因素:中介变量 托尔曼强烈反对把行为看作是刺激-反应的简单做法,认为介于环境刺激和行为反应之间的心理过程与有机体所作出的行为反应具有密切的关系,他提出中介变量的概念,认为认知、期望、目的、假设和嗜好等都是中介变量的具体表现形式。他还认为,对于行为的最初

城市空间分析的技艺 [摘要] 城市空间发展的物化体现为城市形态。随着城市的发展,城市空间的研究方法林林种种,然而具体微观层面上的城市空间研究方法并不是很多。设计师在丰富城市空间、认知城市空间中,很多程度上需要大量的这些城市空间分析的技艺。 [关键词] 城市空间分析技艺 “通过何种途径进行城市空间的建造与改造?”这是世界上许多大城市曾经经历过或者要面临的问题。自人们明确的以空间的概念来分析和认知城市的实体环境和抽象以来,已经形成各种各样,各具侧重点的城市分析理论。然而仅仅从宏观上,从理论上来营造城市的空间,还是不够的。当设计师面临到一个城市空间的具体的问题时,还应当需要一些第一手的城市资料及具体的操作方法,这就要依靠一系列切实有效空间分析的技艺。空间分析的技艺构成了城市设计方法微观层面上的内容。 1 城市空间的概念框架 城市空间是广义空间的一种具体形式,与城市活动及其内涵密切相关。如果说,空间是一切外在事物得以存在的前提,同样,城市空间也是承托与容纳城市活动的载体与容器,城市空间表现为城市地域范围内,一切城市要素的分布及其相互作用,并随时间动态发展的系统或集合。 从城市规划与设计的角度,完整的城市空间概念框架应包括城市空间,城市空间结构和城市空间形态。城市空间形态在某种程度上应视为城市空间结构的孪生物,如果说城市空间结构是城市各种活动在地域上的一种抽象,则城市空间形态是城市各种活动在地域上的呈现。这两者都是在城市社会经济活动中产生,受到文化、环境多方面因素的影响,因此在本质上具有同一性。 2 城市空间分析的切入点与内容 城市空间的分析主要从3种角度切入。第一种角度是从物质实体要素(如建筑、街道、树林、河流、山林、交通设施等)与其财团的虚空间之间的交织、组合关系入手,通过对城市空间整体或某一局部的共时态空间格局与模式特征加以

在近代中国面临数千年未有之大变局的复杂历史背景下,天津传统城市文化经历了极大的冲击,不但在地理空间上发生了迁移,在文化元素的构成上也出现了剧烈的变化。 传统的天津城以鼓楼为中心,分布着东北角、东南角、西北角和西南角四大居住区。其中宫北大街、大胡同、侯家后一带由于毗邻北运河,有停泊在附近码头的外地货船提供的巨大客流,因此尤为繁荣。商店鳞次栉比,摊贩、游人川流不息,自然成为天津城市休闲文化的中心。自清初以来先后出现了福来轩、三德轩、东来轩、宝和轩、义顺茶园等知名茶馆、戏园,诸多艺术形式如皮簧戏、十番、 “数来宝”、 “荡子曲”等都在这里得到了长足的发展。与这类“俗”文化相互辉映的则是盐商、政要在城内外兴修的各式园林,举办吟诗作画、集结诗社等文化活动,展现了天津文化“雅”的一面。 1860年第二次鸦片战争,是天津城市发展的一个重要转折点。天津城区发生了连锁反应式的变化和扩张。首先是九国租界的出现。第二次鸦片战争后,天津被迫开埠通商,英、法、美、德、日、意等国强划租界,并进行了诸多旨在为本国侨民服务的基础设施建设,客观上加快了天津的城市化和近代化进程。此外,由于晚清以来中国政局动荡,天津成为很多下野政客观望局势、谋划东山再起的据点,他们多选择居住在市政管理较为完善、居住条件相对舒适的租界区,也为这里的经济和文化带来了发展机会。其次是因列强租界区划出现空隙而兴起的南市地区。这里毗邻日租界,被当时日本侵略者称为“预备居留地”,不属于中国管辖范围,而以老西开地区为扩张目标的法国人也对该地区不予过问。尤其是进入20世纪以来,在政局动荡的情况下,封建剥削日益沉重,加上连年自然灾害,天津周边一带的农村经济趋于崩溃,大批破产农民、灾民涌入天津,也成为了推动南市发展的主体力量之一。中山路一带最为晚出。这里是中国人“最早运用现代城市规划理念开辟建设的新城区”。1902年,袁世凯代表清政府收回在八国联军侵华战争中沦陷的天津,设立直隶总督衙门,并在督署附近的海河以北地区, 精心打造了以大经路(今中山路)为中轴的新的行政、经济和文化中心。 随着新城区的开拓和繁荣,天津城市文化空间也发生了结构性转变。首先,在这些新城区里,兴建了大批的教育文化设施和休闲娱乐场所,催生了诸多新式的文化行业,形成了具有近代特征的新文化中心,也改变和丰富了天津城市文化的构成。如在租界区出现了按照西式教育理论进行管理的新式学校,有别于中国传统邸报的西式报纸,展示西方饮食文化的西餐馆,展示西方休闲文化的俱乐部、电影院、跑马场、公共体育场等。又如在中山路修建的东兴里、择仁里等院落式里弄住宅,成为政府各级工作人员、大型工厂工人和铁路职工的聚居地,孕育了新式居住文化。在这里还集中了大批在近代教育和规划理念指导下兴建和管理的新式学校,如直隶第一师范、直隶女子师范学校、工业专门学校、水产专门学校、法政专门学校等,以及旨在提高市民精神文明素质的公共文化设施,如图书馆、美术馆等,这些都与老城区的传统文化设施如文庙、书院以及古典园林形成了鲜明的对比。 其次,新兴文化中心不但凭借这些新的文化设施和休闲娱乐方式对老城区的文化影响力产生了巨大的分流效应,而且还吸引了活跃于老城区的传统文化行业逐渐向新城区转移。相声茶馆就是一个典型的例子。位于老城区的一些茶馆最先为相声提供了发展的舞台。阎德山、李德钖(万人迷)、张德泉(张麻子)、郭瑞林、马德禄、周德山(周蛤蟆)等天津相声的奠基者都曾在这里登台献艺。然而,随着大批流民向南市集中,为相声提供了更为庞大的观众群体,南市取代老城区成为相声发展的重镇,并为相声进入全新的发展阶段提供了更为广阔的空间,一跃成为“相声艺术摇篮”。法租界梨栈一带的相声表演起步更晚于南市,然而由于这里治安秩序相对良好,较少地痞恶霸的干扰,加上观众素质较高,不需要为了迎合观众而被迫说“荤口”,因此从发展伊始就成为艺人梦寐以求的“大台口”,能获得到这里演出的机会是对他们艺术水准的最大肯定。传记作家刘连群真实记述了相声表演 近代天津城市文化空间结构嬗变浅析 许哲娜 115

引言:空间系统认知的基本原理 在一个复杂的空间系统中,我们也许只有对其部分的非同步性或片断性的体验,甚至有些部分从来没有被直接体验过,那我们是如何在头脑中形成对整个系统认知的概念模型的?这似乎难以理解,但对于习惯在大尺度城市环境和建筑综合体中居住的人们,这一认知概念化的过程是经常在头脑中进行的。依据空间句法理论,这可以被解释为人们能够从组构(Configuration)[1]的角度对空间系统进行认知。基于这种理解,我们实质上承认了空间作为人的认知系统建构的基本构件的首要性。不过,如果空间是认知建构的潜在机制,那人们又是以何种方式建立起这一认知大厦的呢?答案是关联性(Relationality);实质上关联性可以被看作是空间获得真实客观存在的手段,并且关联性赋予空间以内涵,或者如希利尔(Hillier,1998)所说的意味(Significance)。如果关联性是空间认知建构的手段,那么认知概念化的过程又是如何最终实现的呢?本文认为同步性(Synchronization)是将对空间的感知转化为概念化的空间组构的根本机制 ;或者说是一种基于可见部分对不可见部分推断的思维跳跃。 为了获得对以上观点的理解,本文通过两个步骤加以论述。首先我们考虑各种空间句法惯用的空间表示法和分析是如何具有许多内敛的认知及社会内涵和解读的。作为一个学术领域,我们经常将这些内涵视以为然,没有得到足够的关注。但是,如果我们要去探究空间认知与空间组构之间的一致性,我们必须首先探讨已经了解的。这是本文第一部分所要论述的。一个新的术语“情景感知图示”(Embodied Diagram)被用来对空间句法图示进行重新诠释,并将内敛的认知解读考虑在其中。本文的后半部分则是对空间认知过程,特别是认知与组构的关系的进一步探讨,并且论证可理解度(Intelligibility)是这两个概念连接的关键。 基本的空间表示法:情景感知图示 这一部分将探讨一系列在空间句法研究中经常使用的基本的空间表示法,并论证这些空间表示法是如何被理解为情景感知图示的。情景感知图示在这里可以被定义为多层次的图示,它不仅表达真实的空间存在,而且具有多种内涵,与在同一空间系统中的真实体验有着紧密关联。可以说,情景感知图示既是简化的图示,又是浓缩的图示。它们以一种在根本上是具体化的方式被简化:我们在头脑中对空间的表达就是具体化的。之所以空间句法分析方法能够预测人流,就是因为其图示是具体化的,而且与人们在头脑中对空间的表达相协调。 首先,何谓情景感知图示,这一概念又是从何而来的呢?情景感知图示是对应于当前认知科学研究而特别定义的术语,被用来重新评价空间句法图示。它和其他学术领域、术语、概念、思想及问题有着广泛的联系,所以要想全面理解这一新术语,需要先理解这些相关的内容。第一个需要解释的概念是“化身”(Embodiment)。而提到化身就要提到二元论(Dualism),这两个概念经常在情景认知科学领域用到。简单地说,二元论意味着双重存在。以哲学的界定,二元论特指思维与躯体的分离,强调二者的截然不同或不融性。这一观点导致哲学上的脑体(Mind-body)关系问题[2]:思维活动是如何区别于躯体活动的?二元论否认这一问题,并认为它们从本质上是不同的,不能等同。 理解二元论对理解化身的概念很重要,因为化身可以被看作是对二元论的否定。化身论从根本上认为思维不是简单地存在于躯体容器内,或者说二者是无法分割的。甚至化身论认为躯体是思维的延伸,视二者为一体。因此,化身论可以被看作是一元论(Monism)的一种。化身是一种精神与躯体一致的状态,并且处于时间与场所中。从化身论的角度,人们对环境的感知是通过感官传递的;从根本上受到“人们是存在于空间中的躯体”这一简单事实的影响。在思维与人们所处的世界之间存在着躯体或生物性的中介。这一理解可以从下面的一段对肖达斯(Csordas)的论述的引用中获得。 “如果化身是一种躯体作为主体体验的源极或主体间体验的依托的存在情形,那么关于化身的研究本质上不是关于躯体,而是关于文化与体验,也就是设身处地地去理解它们。”(Csordas,1999:143) 对于情景感知图示的理解,化身也许是最为相干的理论,其中具有代表性的论著是拉科夫(Lakoff)与约翰逊(Johnson)的《躯体中的哲学》(Philosophy inthe Flesh)。在这本书中有3个主要观点:第一,思维与躯体是并存的;第二,念头往往是下意识的;第三,抽象的概念大部分是隐喻性的。相对于拉科夫与约翰逊的哲学论断,特韦尔斯基(Tversky)以实证的手段对空间认知与化身进行了大量的实验性研究,许多她的研究是与空间句法研究相关的(Tversky,2003)。总之,情景感知图示的概念与化身论有着渊源,它关注置身于空间中的观察者是如何在空间中移动并对空间组构进行认知的;同时,这一概念关注空间句法符式(Notations)和图示本身具有的潜在内涵。 具象物 具象物(The Embodied Object)从根本上是一个数学概念[3],但也可用来理解本文所阐述的情景感知图示。具象物描述在真实世界中可以被感知的物体。举 空间句法与空间认知 SPACE SYNTAX AND SPATIAL COGNITION 茹斯?康罗伊?戴尔顿/Ruth Conroy Dalton 摘要:本文包括两部分。在第一部分,一个新的术语“情景 感知图示”被提出,并且从根本上论述了如何将在空间句法 理论与实践中使用的空间表示法(即轴线、凸空间、视域、边 面隔断、可见性分析)理解为“情景感知图示”。这一对空间 句法符式的重新定义可以被看作是将空间句法理论与空间认 知研究结合起来的开端。第二部分则基于这一重新定义探讨 更为宽泛的空间认知与空间组构之间的关系,并认为“可理 解度”这一概念是二者之间的链接。 Abstract: This paper comprises of two sections: the first presents a newly coined term, the ‘embodied diagram’.and essentially demonstrates how all of the graphical representations of space commonly used in space syntax theory and practice (namely the axial line, convex spaces, isovists, E & S partitions and visibility graph analyses) can be held to be examples of such ‘embodied diagrams’. This paper’s attempt to redefine space syntax notations as ‘embodied diagrams’is the initial stage in an endeavour to synthesize space syntax theories and recent research on spatial cognition. The second section of this paper, builds upon these fundamental redefinitions of spatial representations by examining the broader relationship between cognition and configuration, suggesting that the link between them is the concept of intelligibility. 关键词:情景感知图示,空间句法,认知,组构,可理解度 Key words: Embodied diagrams, Space syntax, Cognition, Configuration, Intelligibility 作者简介:茹斯?康罗伊?戴尔顿博士,伦敦大学学院巴特雷 特研究生院讲师。 收稿日期:2005-10-09

空间相关认知: 一|、空间概念的分析 从空间的各种概念说起,康德说:“如果想要把一种知识建立成为科学,那就必须首先能够准确的规定出没有任何一种别的科学与之有共同之处的、它所特有的不同之点;否则各种科学之间的界限就分不清楚,各种科学的任何一种就不能彻底的按其性质来对待了。” 在中国,老子说得很妙:“凿户牖以为室,当其无有室之用。”很早便指出建筑的空的部分才是最重要的部分。 在西方,人们真正认识到空间与建筑的关系并将其与建筑的设计和理论联系起来,却是近代的事情。按照建筑史学家彼得.柯林斯(Peter Collins)的考证,空间作为一个明确的概念,直到18世纪才出现在西方特别是德国的某些建筑历史学家的论著中。当时的建筑师终于可以在纷繁芜杂的建筑现象中把握住建筑作为一门独立的学科它赖以确立的基础,即认识到了建筑的空间属性,把空间作为区分建筑与绘画、雕塑这些非建筑造型艺术的界线。 然而,空间作为建筑领域的一个重要概念提出以后,一直没有一个明确的定义能够说得清楚,各家流派都从不同角度阐述了空间的概念。(下表)在众多的有关空间的论述中,按照研究主体的不同情况大体分为两种:一种是以空间为主体进行研究,如欧几里德几何空间、物理世界的认识空间;另一种是以人为主体,从人的知觉、心理出发研究空间,如直接定位的知觉空间(Perceptual Space),环境方面为人形成稳定形象的存在空间(Existential Space)等。也有从研究空间的量和质来区分不同的空间概念,如从比例、大小、温度、湿度、光线、类型等角度对空间的研究,以及各个时期关于空间原型的探讨,都属于从量的角度研究空间,空间句法理论出现的原因之一也是深化从量化角度对空间的认识,而与之相反的是从空间的质的角度理解空间,如存在主义现象学家海德格尔用场所的概念替换空间,认为场所代表的空间是不能被单位进行测量的非量化空间,其追随者舒尔茨认为,建筑空间在传统的讨论中被分为空间和特质,空间是三维的组织系统,特质是空间中如气氛等的特点。凯文-林奇也

城市公共空间设计文化内涵的探析【摘要】城市公共空间既是人们公共交往的场所,更是一个城市的文化招牌。独具地域特色的城市公共空间的设计,越来越受到关注,日益成为现代城市规划的重要部分。本文将对城市公共空间设计中的文化内涵进行剖析,进而提出在城市公共空间设计中体现城市文化的方法和途径以供参考。 【关键词】城市公共空间文化 【 abstract 】 the city public space is public communication places, and it is a sign of urban culture. with unique local characteristics of urban public space design, it has become an important part of the modern urban planning. this paper will discuss urban public space design of the cultural connotation, and then put forward methods and ways that embodies the city culture in urban public space design for reference . 【 key words 】 urban, public space, culture 中图分类号:tu984文献标识码:a文章编号: 文化作为一种抽象的概念,必须通过一定的载体才能够表现出来。城市公共空间设计中的文化内涵,正是通过公共空间这一载体,将城市文化融入设计理念之中,鲜明地表达出城市特色,使之区别于其他城市。在现代城市规划中,必须注重公共空间设计中文化内涵的体现,才能塑造出有生命力和持久力的城市形象。

再论“空间句法”(图文整理详细版) 作者:张愚王建国 国内建筑界对空间句法的了解,多数仅限于由赵冰翻译的《空间句法——城市新见》一文[1]。发表于1985年第一期《新建筑》上的这篇文章,简要介绍了早期的空间句法方法在城市空间形态研究方面的应用,但未全面介绍其方法背景、原理和其他应用,因此,至今很多人仍颇有不解或“持保留态度”[2]。多年来,空间句法在各方面已有长足发展,国内杂志却鲜有论及。本文试图比较清晰地介绍和评析空间句法的理论、方法、实践及其最新研究进展。 简单地说,空间句法是一种通过对包括建筑、聚落、城市甚至景观在内的人居空间结构的量化描述,来研究空间组织与人类社会之间关系的理论和方法(Bafna, 2003)。它是由伦敦大学巴利特学院的比尔•希列尔(Bill Hillier)、朱利安妮•汉森(Julienne Hanson)等人发明的。早在1974年,希列尔就用“句法”一词来代指某种法则,以解释基本的但又是根本不同的空间安排如何产生[3]。到1977 年,空间句法研究则略具雏形。经过二十余年的发展,空间句法理论已经深入到对建筑和城市的空间本质与功能的细致研究之中,并得到不断完善;由此开发出的一整套计算机软件,可用于建成环境各个尺度的空间分析;而且在建筑和城市设计中进行了广泛的应用。如今,空间句法的研究和应用已经在世界范围内普遍展开。 1997年,首届世界性的空间句法研讨会在伦敦举行;其后于1999年和2001年又在巴西利亚和亚特兰大举行了第二和第三届。2003年6月,在伦敦刚刚举行的第四届研讨会上,来自世界数十个国家和地区的82篇论文,从不同角度对空间句法进行了广泛深入的探讨。另外,日趋成熟的空间句法分析技术,已经成功应用于商业咨询。理查德•罗杰斯、诺曼•福斯特、泰瑞•法雷尔等知名事务所,在众多建筑和城市设计项目中雇请空间句法咨询公司进行空间分析,为其设计提供了有力的引导和支持。 由于篇幅所限,本文以解释构形概念为主线,重点从空间知觉的角度简析空间句法的方法原理,使读者能真正理解并实际运用它;而对于空间句法的理论概念和具体应用成果仅作扼要介绍。 1. 构形与建筑学 1.1 构形的含义 构形(configuration),从字面上看,是指“轮廓由其各部分或元素配置决定的外形”(据美国传统辞典)。希列尔将构形定义为“一组相互独立的关

认知能力训练 一、 意义及作用 认知活动主要是指以人的思维为核心的认识活动,它是构成人的智力的重要因素。 儿童的智力发展一方面与人的遗传素质、个体发育有密切关系,另一方面又与社会文化环境和现实生活条件有密切关系, 因此,康复训练是开发特殊儿童智力的重要手段。但是康复训练不能脱离特殊儿童的实际,超越特殊儿童的发展水平,认知 能力训练必须依照科学的规律来进行。 有关研究和康复训练实践表明,特殊儿童普遍存在着抽象思维方面的障碍和缺乏应变能力。改善他们的智力和社会适应 能力,认知能力训练起着重要的作用。 由于特殊儿童存在着显著的个体差异,不仅表现为个体音的差异,而且表现为个体内的差异。因此,对特殊儿童进行认 知的康复训练,不仅需要遵循正常儿童的发展规律,而且还要特别注意他们的个体差异,对其实施个别化的康复训练。 二、 训练内容 在《系统康复训练测评表》中领域三,提岀了认知能力训练的长期目标。我们为本领域的长期目标提供了必要的短期目 标,作为开展康复训练的活动建议。因此在制定个别训练计划时,提岀特殊儿童在本阶段的长期目标以后,就可以在本章节 中找岀适合特殊儿童的短期目标。 此外,各地还应根据特殊儿童的实际需求和当地的社会生活和特点自行拟订一些短期目标, 以充实康复训练活动。 认知能力训练的短期目标如下 (编码的第一级数表示领域,第二级数表示类别 (长期目标),第三级数表示短期目标。三位 数码表示岀一个短期目标的确切代码: 3 . 认知能力 3 . 1 物体的存在 3 . 1 . 1 能指向物体失落的位置 3 .1 .2 能寻找从眼前消失的东西 (如给儿童看苹果后藏在背后,他会找 ) 3 . 1 . 3 能从部分推知该物整体 (如只给儿童看到狗尾巴,他知道是一只狗 ) 3 . 2 从背景中选择知觉对象 3 . 2 . 1 能从两个物品(如苹果和梨)中按指示选择任一件 3 . 2 . 2 能从3个物品中按指示正确选择一件 3 . 2 . 3 能从多个物品中按指示正确选择一件

城市空间及其文化寓意 城市是现代文明的发源地,电影是现代艺术的产物,城市是电影得以成立的基础和土壤,电影以其最特别的方式记录着城市的成长变化。香港有着浓厚的中华民族传统文化积淀,但同时在经历了一百多年的英国殖民统治后,深受西方文化的影响,所以它是同时具有东西方文化特色的城市。 城市空间在电影中并非是简单的对于地理空间的呈现,而是更深层次的对于某个地区的文化建构的指涉。同样地,银河映像的电影则是对于香港城市空间的抒写。 上个世纪的七八十年代是香港电影的黄金发展时期,进入到九十年代中期,香港电影逐渐衰落,很多电影公司转而做电视或广告。1996年是个特殊的年份,杜琪峰、韦家辉等人在这一年创立了银河映像公司,拍摄了一系列不同于之前港片类型的电影,早期的银河映像出品了很多黑色电影,积淀了良好的口碑和票房。 进入到新世纪,很多香港导演或北上去大陆拍片,或进军好莱坞,而银河映在保持年均一部电影的频率的同时坚持做具有香港本土性的电影,而所谓的“银河精神,,亦就是“香港精神”。由于银河映像坚持本土香港创作,故它出品的电影和香港的社会现象、民众生活息息相关。 银河映像之于香港犹若小津安二郎之于东京,侯孝贤之于台北,伍迪艾伦之于纽约。本文的第一章对论文的研究意义、研究综述、研究重难点做了详细的论述;第二章通过对银河映像出品的电影做一个顺序的梳理,按其不同时期的风格做大致的分期,分别是早期成立时的黑色电影时期、加入中国星后的爱情喜剧创作和承袭黑色风格电影创作的时期及后来呈现出来的后黑色电影时期;第三章就电影中出现的香港城市空间符号进行重点分析及研究,分别有写字楼、巴士、茶

餐厅和街道;第四章对不同时期出品的电影呈现出来的香港城市空间做梳理和分析;最后一章意在对银河映像电影中城市空间体现出的文化寓意的表达,随着香港电影中的“香港精神”的渐渐缺失,香港电影的本土性和主体性表达是银河映像关注之处,银河映像植根于香港本土创作,以电影的形式建立身份认同,体现了香港的本土性和主体性。

空间认知研究及其在航空航天领域中的应用 田志强 人类对周围环境的认知是通过感觉器官接收刺激,经由中枢神经系统将大量的信息综合、分类、加工,从而形成各种知觉、思维、意识和情感。地面上,依靠地平线和参照物体的高度、明暗度、遮挡等就可以来判断要识别物体的大小、相对位置及运动情况。飞行中,各种仪表和舷窗外视景帮助飞行员判断飞机的位置。在地貌与天空的颜色及亮度差别很大时,即使出现应激,飞行员易作出反应;当在大海与天空间昼飞或夜航时,舷窗外参考线索太少,若倒飞时间过长,飞行员会忘记自身状态,产生飞行错觉,即使仪表显示高度的变化,他仍然坚信自己的感觉,直至飞机贴近海面。沿轨道飞行的航天器,舱外是漆黑的太空,外界可依赖的视觉信息更少,舱内航天员依靠仪表指示来判断飞船的姿态,执行出舱活动时,空间认知能力就显得格外重要了。Bolstad等人(1987)的技术报告中谈到了/认知地图0在飞船人P机通信中的重要性: /从飞船结构上,在所有的通道和工作部位设计和布置一些明显的特征和标志,这样航天员在其间穿行时,很快就能形成一个心理地图并明白身处何处0[1]。许多航天员在太空作业时,普遍存在着空间定向障碍和信息缺乏的感觉,这种症状在返回地面后不久就自行消失。所以对飞行员和航天员进行空间认知能力的选拔与训练是很有必要的。 空间认知是指人们对物理空间或心理空间三维物体的大小、形状、方位和距离的信息加工过程。如今认知工效学界对空间认知的研究以视觉通道为主,分为:心理空间视觉和物理空间 田志强.航天医学工程研究所,北京100094 本文于1998-02-12收到,1998-05-04修回视觉[2,6,9,17,18]。心理空间视觉是指心理表象、心理扫描和心理旋转等信息加工过程。这方面的研究国外在70年代初就已经开始,经过几十年的发展,在继续分析其基本特征和生理机制的同时,也注重了向实际应用接轨;物理空间视觉方面继续研究影响三维物体认知的客观因素和深度视觉的神经生理学基础,并且研究的工具越来越先进,分析方法越来越精致,研究成果业已运用到了工业设计当中。 一般认为,空间认知能力包括准确知觉外界的能力、对知觉到的客体进行改造和修正的能力以及重建视觉经验的能力。具体体现为视空间定向、空间旋转、空间关系和视觉形状重构等诸要素,其核心是视觉空间表象能力[2]。人的空间认知能力是有个体差异的,在一定程度上可以通过适当地训练提高。并且视觉空间能力是从事飞行职业所必备的,与飞行能力紧密相关。 本文综述了国外空间认知的早期研究;分析空间认知的生理机制和影响因素;及其在航空、航天中的应用;并分析了国内航空、航天领域空间认知研究有待开展的几个方面的工作。 空间认知的早期研究 在空间认知的早期研究中包括了许多心理学的基础性研究。 认知地图(cognitive map)实验认知地图是指在知觉经验基础上形成的关于空间环境的表象,这个概念是Tolman根据白鼠迷津实验的结果提出来的。Tolman认为动物的迷津学习不是通过练习和强化而习得一系列反应,而是认知迷津终点即目的地的位置和空间线索, 第11卷第6期航天医学与医学工程Vol.11N o.6 1998年12月Space M edicine&M edical Engineer ing Dec.1998

城市规划专业大学生城市与建筑认知实习报告学习城市规划这个专业已经两年,但是对于城市与建筑的概念还是局限于书本和身边事物。20xx年6月30日至7月7日为期8天城市与建筑认知实习给予了我们一个“走出去”的机会。在xx老师、xx老师的带领下,采用室内讲课与实地观察、讨论的形式,在南京、苏州、上海三地通过对典型城市空间和标志性建筑的实地考察、写生和认知,增强了我们将书本知识和城市发展建设实践结合在一起的能力,让我们大致了解一个城市发展的脉络、城市用地布局与空间结构、城市优秀地段和建筑空间的尺度和形式,让我们认识到评价一个城市不仅要学习它的成功之处,也要发现它的失败之处,汲取经验教训,完善自身的只是体系。 时间虽短,感触不少,遂整理成报告,以作总结。 一、城市规划展览馆 可以说,要了解一个城市的规划,首先要参观当地的城市规划展览馆。 1. 南京城市规划展览馆 时间:7月1日地点:南京 南京城市规划展览馆位于玄武门22号。整个建筑占地8000平方米,建筑面积50000平方米,共分三层。 一层是序厅,主要是接待处、规划公示厅以及金陵四十八景。南京城市规划展览馆前身是江苏展览馆。当时所谓的对外开放只是用于市政间交流,并没有完全意义上的市民参与。XX年新的《城乡规划法》明确提出了公众参与的概念。所以南京城市规划展览馆的公示厅也可以说是新政策的一种反映。

二层是城市规划厅、建设成就厅、历史厅以及南京全景沙盘模型。整个展区从历史和整体出发,使人对南京的历史风貌、整体规划建设有一个全面的系统的认识。沙盘利用影片、灯光等效果介绍了南京的空间布局、交通组织与标志建筑等内容,令人印象深刻。 第三层是南京分区规划展示厅以及3d环幕影院,分别展示了鼓楼、玄武、白下等13个区县的规划。 整个建筑大方简洁,外表面的石门与玻璃幕墙对比。 其区位条件也比较优越,它位于中央路口,接近地铁通道,便于组织交通;毗邻玄武湖、玄武饭店、明城墙等,离市区比较近。 但是我们发现整个展馆尽管是免费参观,来者却寥寥无几。 2.上____(省、市、区、县)规划展览馆 时间:7月6日地点:上海 上____(省、市、区、县)规划馆位于上海____(省、市、区、县),位于人民广场附近,周围有一系列的商业与服务性高层建筑,交通组织便捷,靠近地铁站,并且离上海著名的外滩也不远。整个展示馆占地面积4000平方米,建筑面积20670平方米,建筑高度43.3米,展馆大楼主体造型从中国传统的城门形态中获得设计灵感,以中心对称的结构图式巧妙地呼应着中国传统的美学思维,与现代感及富智慧地在同一建筑上体现出和谐美感,顶部寓意着盛开的____(省、市、区、县)花——白玉络状的结构让建筑与蓝天、白云融为一体。 展馆分为地下一层以及地上五层。地下一层为上海1930风情街一层大堂为序厅,展示了外滩滨水区城市设计方案模型(用于方案意见征询)以及陆家嘴金融

空间知觉的透视理论 刘瑞光Ξ (西南师范大学心理学院,重庆,400715) 摘 要 空间知觉与人在观察时的认知过程和透视结构有关,它还涉及不同参照系统信号之间的连续转换,运动自我透视和运动时间透视与整体和局部透视类似。视觉输入以视网膜协调的方式进行编码,来自每只眼睛的网膜中心值需要整合并与眼睛位置和眼动的信号相混合,形成自我中心信号。自我中心信号进一步转化为一个三维协调系统--自我中心参照系统。视觉系统的神经输出是地球中心信号。 关键词:透视 运动自我 运动时间 转换 参照框架 如果说“环境”这一概念反映的是客观静止的现象,属于 物理概念的话;视觉序列反映的则是主观运动的情况,它是生态视觉的一个中心概念。一个序列即一种安排,从理论上讲它不是类似的、是由不同部分组成的、是有区别的;它不是空的、必须被占据;它不是无形式的、它是有形的[1]。视觉序列的组成部分与环境的组成部分大不相同,前者来自山脉、岩石、树木和叶子所形成的视角。人们赖以生存的外部环境是如何构成的呢?笔者认为,环境是由空间中的原子组成,空间中到达一点的光线也是由这些原子形成的光线所组成。将环境看作是由空间中的物体组成是不正确的,因为视觉序列中的每种形式并非与空间中的每个物体都相对等,一些物体隐藏在其它物体的后面,在任何情况下,严格说来环境都不是由物体组成的。环境是由具有物体的地球和天空组成,是由山脉和云层组成,是由火与太阳组成,是由砾石和星星组成。这些并非都是分离的物体,有些是彼此镶嵌,有些是运动的,有些是有生命的。环境是所有事物-地点、表面、运动、事件、动物、人和工艺品在观察点构成的光。对于复杂的环境来说,天空和地球的对比将这个无限的球形区域分成了两个半球,与下部相比上部显得更亮一些,下部比上部精细得多、复杂得多。地球的组成部分如山脉、岩石、树木和叶子等在不同的水平上相互嵌套着,构成大小水平上的一个层级结构。 因为视觉流域没有边界,“观察点”这一概念除了代表抽象空间的几何点之外,在生态空间是指一个位置。抽象空间由点组成,生态空间是由地点(定位或位置)组成的。生态视觉中的观察点与透视几何中的静止点似乎是相应的,对于景色所透射的图形表面来说,静止点就是透射点,相对于环境来说它不能移动,相对于图形表面来说它也不能移动,静止点必须是静止的。但是观察点绝对不是静止的,视觉序列在时间维度上是流动的,运动观察点用于一群观察者来说是适当的。每人都从自己的视点来知觉环境,若各个视点之间可以相互移动,知觉恒常性得到维持是可能的。早在三千年前,Euclid 曾根据视觉透视原理对此概念作出了解释:不同距离相等大小的物体知觉起来似乎是不相同的,距离眼睛较近的物体显得大一些[2],即物体的视觉大小是由视角来定义的,或由与刺激的投影大小相适应的知觉来定义的。对物体的知觉是通过估计辐射状圆锥体的底而获得,物体的表面知觉也是通过 知觉圆锥体的角度和长度即物体与眼睛的距离获得的。尽管Euclid 对空间中的每个物体推测出所谓的“视角圆锥体”的概念,此术语并不精确,因为物体不一定为圆形,图像也不必是个圆锥体。P olemy 提到的“视觉金字塔”中的物体是矩形。无论是圆锥形、金字塔形或是其他形状都构成了古代视觉的基础。由于当时人们认识不到除了光之外任何东西都无法进入眼睛这一现代化概念,他们对视角的概念较清楚,除了呈现在眼中的一个物体之外,Euclid 还推测到一个照明表面环境的存在;在一组固定的视角之外,他还推测有一个彼此镶嵌的复杂体,知觉中的固定视角来源于这个序列的外表面,来源于我们称之为背景和天空的外部空间[3]。 1 何谓“透视” 古人做过不少关于与环境中不同的几何部分相适应的固定视角的研究,这些几何部分被边界线和视角分开。角度和环境部分之间存在着较好的关系,其中也有大小和密度的梯度。物体在地平线上时大小消失密度变成无限,这些关系包含着大量的来自地球方面的信息,具有很高的生态效度,它使环境几何化并使之过于简单,周围视觉序列被看作是在时间上是凝滞的,观察点似乎也是不动的。古代人称这一规律 为“透视”(perspectina )[2],一个拉丁词汇,我们称之为“自然透 视”,现在统称为“视觉”。但是环境并非完全由不同的部分或形式组成,“透视”不适用于阴影,也不适用于太阳。在现代社会,“透视”意味着一种技术、一种图画绘制技术。图画是一个平面,无论他是否经过人手所描画或照片的加工,“透视”都是一种代表那个平面的自然物体之间几何关系的艺术。当Re 2naissance 画家发现了透视表征的程序时,他们就称这种方法为“人工透视”。由于那时人们被图画型思维所支配,不能在“人工透视”和“自然透视”之间作出有效的区分,这也影响了当时关于知觉问题的提出。图画中的深度提示与平面环境的信息并不相同,虽然我们在思想上可以假定其相同,图画属于时间上凝滞的人工信息,自然透视仅与凝滞的视觉结构相关联。 环境中存在许多结构的不变性,其中有些不变性保持时间较长,有些特性保持时间较短。我们所说的透视结构是随着观察点的确定而变化,时间越短变化越小,时间越长变化越 Ξ通讯作者:刘瑞光,男。E -mail :zhl2005112@https://www.doczj.com/doc/ba14460469.html, 心理科学 Psychological Science 2005,28(2):509-511509