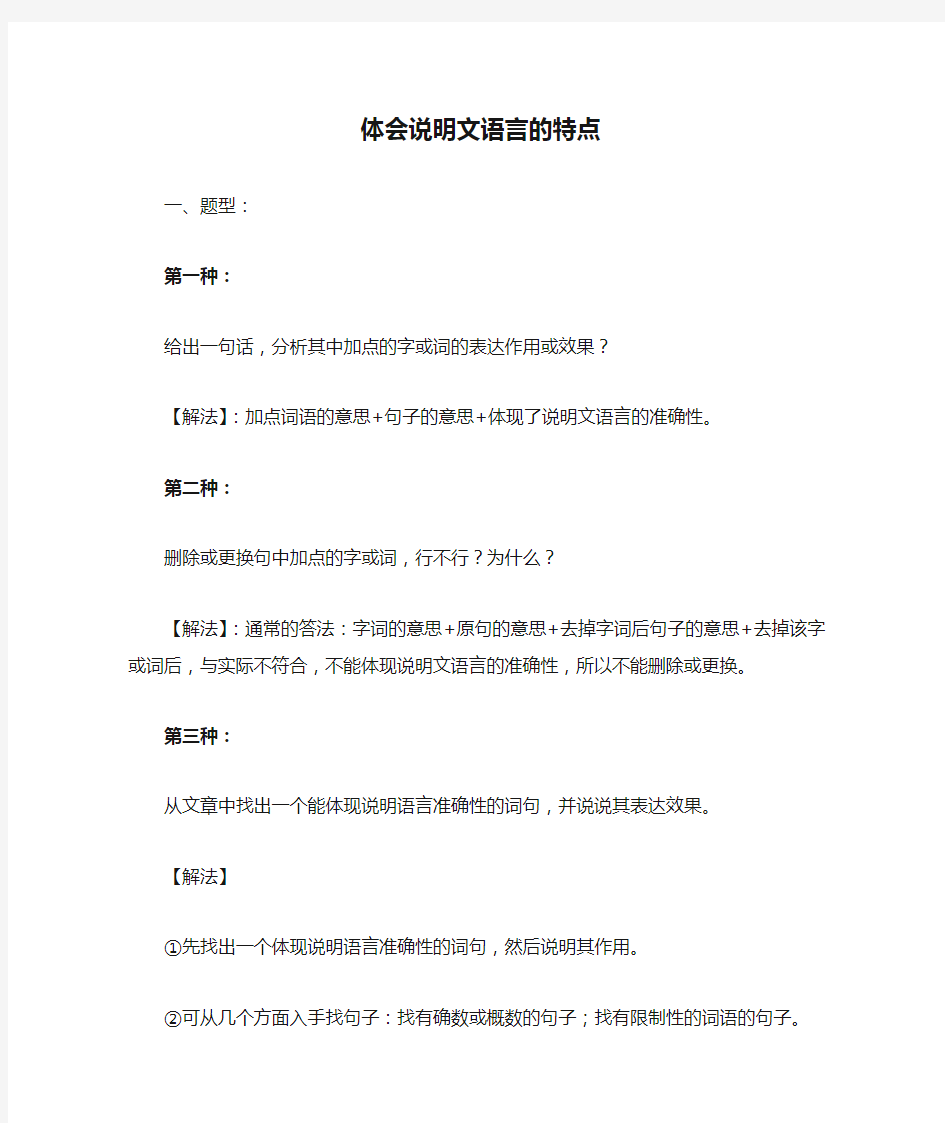

体会说明文语言的特点

一、题型:

第一种:

给出一句话,分析其中加点的字或词的表达作用或效果?

【解法】:加点词语的意思+句子的意思+体现了说明文语言的准确性。

第二种:

删除或更换句中加点的字或词,行不行?为什么?

【解法】:通常的答法:字词的意思+原句的意思+去掉字词后句子的意思+去掉该字或词后,与实际不符合,不能体现说明文语言的准确性,所以不能删除或更换。

第三种:

从文章中找出一个能体现说明语言准确性的词句,并说说其表达效果。

【解法】

①先找出一个体现说明语言准确性的词句,然后说明其作用。

②可从几个方面入手找句子:找有确数或概数的句子;找有限制性的词语的句子。

2.答题模式:⑴举例句;⑵分析。(方法和上面的第一种相同。)

补充介绍限制性词语:

1.表限定时间:已经、一直、早已、一向、渐渐等。

2.表限定程度:最、比较、几乎、相当、很、尤其、稍微、更加等。

3.表估计或推测:大约、可能、左右等。

4.表限定数量:多、有余、很少等。

5.表限定范围:全、都、大部分、总共、少数等。

6.表频率的词语:屡次、往往、常常、经常、通常、总是、有时等。

7.表质地的词语:软、硬等。

第四种:

根据文中的相关语句,自己揣摩,具体分析文章语言的特点?

【解法】:语言的准确性是说明文语言最基本的特征。在准确的前提下,有的以平实为主,有的以生动为主。因此,首先要确定好以谁为主,然后根据情况,具体问题具体分析。

第四种题型的解法指导:

1、说明文语言如以平实为主的话,其解答的方法可以转化成第一种题型解答。

2、说明文语言如以生动为主的话,其解题技巧可从以下两方面思考:拟人、比喻等修辞或描写的表达方式。

拟人、比喻或描写+生动、形象的说明了+ 某某事物+ 某某特征+ 使说明亲切自然、生动有趣、通俗易懂。

二、例题:

一、阅读下文,完成问题。

大豆

大豆原产于我国,在我国已经有五千多年的栽培历史。上一世纪初,大豆还只有我国和我国近邻的一些国家种植。近几十年来,世界上很多国家引.种,成了栽培面积扩大得最多的作物之一。目前,我国大豆播种面积有一亿多亩,产量(占、居)世界第三位。大豆品种众多,我国现有的品种不下五千种。无霜期长于一百天的地区,就可以种植大豆。我国北起黑龙江的最北部,南至两广,大豆分布极广。东北地区,黄河、淮河流域和长江流域,是三大集中产区。大豆色泽有黄、青、褐、黑和双色五种。籽粒大小差别很大:小粒品种百粒重只有四五克,大粒品种百粒重可达五十克。小粒的品种重量约是大粒的十分之一。大豆的花多在上午8—9点钟开放,开放时间只有一个多小时。全株的花开完大约需要半个月。1.“大豆的花多在上午8~9点钟开放”中的“多”字不能改成“都”字,是因为

答案:原句是说在此时间内开放的是大多数花,改为“都”成了全部的花,与实际情况不符,就不科学了。

二、阅读下文,完成问题。

飞舞的线条:书法

①今天,对中国文化稍.有了解的人,都或多或少

....地知道中国有书法这种独特的艺术。书法艺术与写字有关,但不等于说,将字写得好看一些,就是书法艺术了。

②汉字书写的形式有很多种,早期刻在龟甲等上的叫甲骨文,后来镌刻在青铜器上的铭文叫金文,又叫大篆。秦始皇统一中国,文字也随之统一,那叫小篆。汉代以后又有隶书,后来在隶书的基础上产生了楷书、行书、草书。行书和草书是书写的_______(甲),_______(乙)强,又有流畅的节奏,是人们平时很喜欢的书法形式。

③中国有书法艺术,得力于两方面的因素。一是汉字,汉字是以象形为基础的方块文字,它具有独特的优美形式,为书法艺术的_______(丙)提供了条件。一是毛笔。毛笔的发明,是中国文化史上的重要事件,它不仅是书法艺术产生的基础,中国绘画的独特形式在一定程度上也来自于毛笔。由兔毫、羊毫、狼毫等做成的毛笔,柔软而富有弹性,可以产生丰富的变化,为书法艺术的产生提供了可能。

1.第①段中加点词语“稍”、“或多或少”可否去掉?为什么?(3分)

答案:(3分)不可删。“稍”说明书法影响之广,“或多或少”写出人们对书法的认识程度不一,体现了说明语言的准确性。

三、阅读下文,完成问题。

甲型H1N1的前生今世

……

②时下流行的病毒虽然依旧被冠以H1N1的名字,但和其祖先相比,早已面目全非。数十年来,甲型H1N1在猪体内一直处于潜伏式的进化状态。近年来,科学家发现甲型H1N1流感已经成了北美地区养猪场的地方病,就像人身上一样,在猪身上每年都会出现冬季流行的现象。由于猪的呼吸道上皮细胞具有人流感病毒和禽流感病毒的受体,是禽、猪、人流感病毒共同的易感宿主,很多科学家推测猪有可能

...是产生新流行毒株的“混合器”和古老的流感病毒长期存在的“存储器”。不过,当时人们的视线都聚焦于更高致死率的禽流感H5N1,没料到H1N1(A) 。事实上,后者的特征恰恰应验了上述猜想,其基因组中片断分别可以溯源到世界上的4到5个地区,其中包含的8个基因分别有1个来自人、2个来自禽、剩下5个来自猪。正是这一特征让病毒跨越物种的藩篱,开始在人间大肆传播。

……

⑤流感病毒和人类长期处于共生状态。在人类掌握了更多克病招数的同时,病毒也往往通过突变对我们进行突然袭击。甲型H1N1将往何处去?这是卫生工作者们最担心的问题。病毒突变这种情况一旦发生,就像固定靶突然变成了移动靶,(C) 的药物和疫苗有可能眨眼就失去用武之地。根据流行病学家的统计,流感病毒平均每年有10次突然变异,这是一个非常可怕的情况,而目前最需让人警惕的是禽流感H5N1和甲型HlNl的重组。的确,虽然到目前为止只有400人感染H5N1,但死亡率却高达50%,而H1N1却拥有其他病毒罕能

匹及的人际传播能力,两者一旦(D)“”,后果绝对

..是不堪设想。因此,人们正在通过种种努力,希望在这场与甲型H1N1的较量中成为最后的胜利者。

1.请对第②段、第⑤段中的加点词进行分析,并借此说明“说明文”的语言特点。(6分)

答案:第②段中,“有可能”一词是对猪与甲型H1N1有密切关系的猜测,尚未得到充分的证实,因此“有可能”一词表明了科学家对此问题的慎重态度;第⑤段中,“绝对”一词用强烈的语气表明了作者对两种病毒组产生巨大危害几率的肯定态度。以上两处都体现了说明文语言的准确性。(说明文用词准确,说明的又是科学问题,就带有科学性)(6分,对两个词语的分析每个各2分,说明文语言具有准确性的特点2分。)

四、阅读下文,完成问题。

石库门里弄文化遗产

①在中国2010年上海世博会来临之际,世博会论坛“上海石库门遗产保护与文化传承”于2009年5月在上海召开。“城市让生活更美好”不仅意味着世博场馆和园区的建设,更要甲上海的传统风貌和人文特征。精彩世博会,魅力石库门,保护和利用石库门文化遗产是乙上海城市文化和城市精神的重要途径,是丙上海文化软实力、综合竞争力和国际影响力的历史机遇。

②作为一项重要的非物质文化遗产,上海石库门里弄营造记忆,继承了民族传统建筑风格,开近现代民居建筑之先风,具有极高的历史、艺术、科学、经济、社会和文化价值。石库门里弄建筑是上海近代以来最典型的民居建筑。保存至今,已成为上海的城市名片和城市形象,是上海乃至中国20世纪遗产的杰出代表之一。早期的石库门产生于19世纪70年代初,盛行于 20世纪20年代,占据了当时民居的四分之三以上,至今还有不少申城市民居住在有一个多世纪历史的石库门中。

1.第①段甲乙丙三处的词语依次应为 (2分)

A.提升体现延续 B.延续提升体现 C.体现延续提升

答案:C

五、阅读下文,完成问题。

地球开的“玩笑”

①如果听到下面这些真实的“奇闻”,你一定会觉得是地球在“开玩笑”。

②从荷兰某海港开出一艘渔轮,船上装了5000吨鲜鱼。经历漫长的海上跋涉,渔轮停泊在赤道非洲的一个港口。卸货并过磅后的结果让船主大吃一惊:鲜鱼整整少了19吨!难道鱼被谁偷去了吗?

③1672年,法国科学院派人到赤道附近作天文观测。到达赤道后,有观测队员发现随身带来的摆钟每天总是

..走慢两分半钟。为了校正误差,他们不得不将摆长缩短。当观测队返回巴黎时,摆钟的走速又快了起来。

……

⑤诸如此类的事情还有不少,这到底是怎么回事呢?

⑥原来,这些奇事都与重力加速度的变化有关。……

⑦同理,鲜鱼在荷兰港口启运时的重量是5000吨。到了赤道非洲就会变轻——少了19 吨。而巴黎的摆钟到了赤道,自然每天会走慢两分半钟。

1.第③段中,“到达赤道后,有观测队员发现随身带来的摆钟每天总是走慢两分半钟”“总是”一词的作用是

答案:表明一直如此。突出这种奇怪现象是恒定不变的。

【强化试题】

一、阅读下文,完成问题。

奇特的“电子生物”

某一天,你发现窗户玻璃上静静地停着一只飞峨,看上去就像被你家的灯光吸引来的“不速之客”。如果这样想,那你可就大错特错了,因为实际上它是一个“昆虫间谋”,正在那里注视着你的一举一动。

……

“电子昆虫”的重要用途是当“间谋”。“昆虫间谋”在控制中心100 米范围内飞行,然后准确地停在距离目标数米远的地方进行侦察,任务完成后被召回。但是要想将昆虫设计成真正意义上的“昆虫间谋”,还有很长的路要走。不管是在昆虫背上装纽扣电池还是通过有线控制,都会在昆虫背上形成一个明显的像拇指样的突起,更不用说为了进行侦察还需要装上微型麦克风、环境感受器以及传愉装置等,这些都会让“昆虫间谋”一眼就被人识破。因此,当务之急是缩小所有装呈的体积,同时找到能够充分利用昆虫自身能量的方法。(7)在不久的将来,当这些问题都得到解决后,那些停在墙上的苍蝇很可能就是一个“间谍”。因此,到时候你一定要小心,也许随身携带一瓶驱蚊水或者在手边常备一个苍蝇拍才是上上之策!

(选自《教师博览》2009年第4 期有删改)

1.下面句中加点的词语有什么作用?请简要分析。(3 分)

在不久的将来,当这些问题都得到解决后,那些停在墙上的苍蝇很可能就是一个“间谍”。

答案:(共3分)”不久的将来”从时间上加以限制.说明时间不会太久远;“很可能”表示虽然现在还是一种推测,但作者对昆虫成为真正意义上的“昆虫间谍”充满信心。这些词语的运用使语言表达更加准确。(前面各1 分,后面总述l 分)

二、阅读下文,完成问题。

甲型H1N1流感不可怕

①一般来说,人感染甲型H1N1流感后症状类似感冒,会出现发烧、咳嗽、疲劳、食欲不振等症状。A这与一般流感相似,但传染性强,人感染后进展快。B比较明显的症状为突然发烧到38℃以上。有些人还会出现腹泻和呕吐症状。以往也曾报告因人感染甲型H1N1流感引起严重疾病,甚至导致死亡,C例如引发肺炎和呼吸衰竭等。

……

③但是,甲型H1N1流感疫情并不可怕,是可防可控可治的。甲型H1N1流感疫情发生不久,有专家指出媒体可能放大了疫情,初夏是疫情高发期,类似的疫情历史上很多,甲型H1N1流感很.可能过了夏天就没事了。我国卫生部长陈竺在联合国经济及社会理事会上指出:“我相信,用科学的卫生知识武装民众,人感染甲型H1N1流感这一疫情,应该是可防可控可治的。”他强调国际社会要加强合作,相互帮助,分享知识,携手战胜威胁人类健康的公共卫生事件。……

1.选文中“甲型H1N1流感很.可能过了夏天就没事了”的“很”能否删去?为什么?(2分)

答案:不能删,因为用“很”修饰“可能”表明这种可能性很大,如果删去后则表明只是一般性可能,不如“很可能”准确。

三、阅读下文,完成问题。

人类只剩7年时间拯救地球

英国著名自然灾难专家、世界知名环境科学家比尔·麦克古尔在其新书《7年拯救地球》中提出了一个惊人的观点:那就是人类如果不立即采取行动,减少大气中的温室气体排放,那么2015年将成为地球命运的转折点。如果地球温室气体排放在这7年时间中无法得到控制,那么地球将在2015年7月进入不可逆转的恶性循环中,人类将被气候变暖引发的一系列大自然灾难所吞噬!

……

麦克古尔教授称,地球目前的气候距100万年来最暖温度相差大约

..1摄氏度,如果人类烧光地球上剩下的其他化石燃料,那么地球的温度还将上升13摄氏度,当前的症况表明,自然环境已到了非治理不可的地步,这种治理也将不是一人一国之力可以完成的,是需要世界各国协同一致、共同面对的。

1.最后一段中“地球目前的气候距100万年来最暖温度相差大约1摄氏度”,句中“大约”能删除吗?为什么? (3分)

答案:(3分)不能,因为“大约”表明温差是约数(2分),体现了说明文语言的准确性(1分)。(或:如果去掉“大约”就表明是确数1摄氏度,不能体现说明文语言的准确性。)只答“不能去掉”不给分;答“不能,因为它体现了说明文语言的准确性”,没有具体分析给1分) 四、阅读下文,完成问题。

日全食

2009年7月22日将出现罕见的日全食奇观。在乐山城区发生的时间是上午9时06分,此时天空会突然黑下来,太阳会被月亮完全“吃掉”,看上去犹如一个挂在天上的“黑饼”,周围一圈耀眼的光芒,随后逐渐东移。

……

日全食发生时整个天空会漆黑一片,如运输、建筑等行业都需提前做好安全应对措施,防止4-5分钟的“黑夜”造成安全事故的发生。正在道路上行驶的汽车司机在日全食发生后,不要惊慌,应立即打开车灯减速小心驾驶。高空作业者也要避免突然伸手不见五指而发生事故。同时,在日全食发生时,切不可用肉眼直接对太阳进行观看,可使用优质的太阳镜或天文望远镜观察。

……

1. 下列句中加点的词语能否去掉?有什么作用?(4分)

在日全食发生时,切.不可用肉眼直接对太阳进行观看,可.使用优质的太阳镜或天文望远镜观察。

答案:(4分)答:不能(1分);“切”表强调作用,强调千万当心,必须记住的意思(1分);“可”表限制作用,限制了适宜观看的工具(1分);它们体现了说明文语言的准确性,科学性(1分)。

【家庭作业】

一、阅读下文,完成问题。

中华鲟

中华鲟俗称腊子、鲟鱼、鳇鱼等,体形较大,一般体长为2.5米左右,体重约200千克。

中华鲟是我国的特产珍稀物种,主要分布在长江水系,此外在辽河、黄河、淮河、钱塘江、闽江、珠江等水域也都有发现。它属于很原始的硬骨鱼类,祖先与恐龙处于同一个时代,为白垩纪古棘鱼的后裔,距今已有一亿三千多万年的历史,故有“活化石”之称。在它的身上仍然保留着许多遗留下来的原始特征,如全身的骨骼大部分是软骨,体表有硬鳞,尾为歪形,有吸水孔,肠的里面有一个接一个的漏斗状螺旋瓣等。但也有一些现代硬骨鱼的特点,如具少数硬骨,有鳃盖,有较大的、仅有1室的鳔,繁殖为体外受精等。所以它是介于软骨鱼与硬骨鱼之间的一个过渡性类型,称为软骨硬鳞鱼类,在鱼类的起源和演化历史的研究上有着重要的科学研究价值。

中华鲟具有溯河洄游的习性,是长江中洄游路线最长的。每年7—8月,在我国黄海、东海等东部沿海大陆架附近索饵、育肥的成体,纷纷汇聚于长江口等河口处,然后溯江而上,到产卵场所繁殖后代,冬季则在河床深槽等适宜的场所越冬。整个洄游过程大约历时一年,路途长达3000余公里。从进入长江以后,便开始绝食,在淡水中消耗的能量和性腺发育需要的物质,全靠在海中所积累的大量脂肪来供给。产卵场所位于长江上游的宜宾一带具有石质河床的江段,这里水流湍急,含氧量充沛,水质、水温非常适宜。

幼体出生以后,便同成体一起,又开始顺流而下,最后返回大海中去成长。等到十余年后,性腺成熟之时,再溯河洄游,重返出生地产卵繁殖。由于中华鲟世世代代不忘故地,表现了对故乡的至诚至爱,在洄游的旅途中,还表现出了不惧艰险的坚强品格,因而成为中华民族的象征。

中华鲟成熟期长,生长周期长,繁殖率低。其寿命为50年左右,一般雄性11岁,雌性14岁才开始生殖。雌性相隔3—5年才产一次卵,在自然界成活率仅有1%。在产卵群体中,

中老年个体多,繁殖率低,恢复率也低。所以经不起环境的剧烈变化,资源一旦遭到破坏,则要很长时间才能恢复。

(选自2009年3月《百科知识》作者李湘涛有删改)

1.为什么把鲟鱼称之为“中华鲟”?从文中找出相关的语句回答。(3分)

2.阅读说明文要抓住事物的特征。请细读全文,用简洁的语言写出中华鲟的几个特点。(3分)

3.仔细观察下面中华鲟的图片,用打比方或作比较的说明方法介绍一下中华鲟的形体特点。(20字左右)(3分)

4.请选出下列句子中删去加点的词语对原句意思表达影响最小

....的一项。()(3分)

A中华鲟是我国的特产珍稀物种,主要

..分布在长江水系。

B这里水流湍急,含氧量充沛,水质、水温非常

..适宜。

C整个洄游过程大约

..历时一年,路途长达3000余公里。

D其寿命为50年左右,一般

..雄性11岁,雌性14岁才开始生殖。

答案:

1. “由于中华鲟世世代代不忘故地,表现了对故乡的至诚至爱,在洄游的旅途中,还表现出了不惧艰险的坚强品格,因而成为中华民族的象征。”

2.(1)体形较大(2)物种珍稀,研究价值重大(3)有溯河洄游的习性(4)中华鲟成熟期长,生长周期长,繁殖率低等。

3.略

4.B (3分)

二、阅读下文,完成问题。

酸碱食品与健康

①如果测定人体的血液,就会发现它永远是中性偏一点碱。可是人类每天吃的食品以酸味为多,碱味食品却几乎没有,为什么人体环境反而是偏碱的呢?

②柠檬等水果虽然有非常强的酸味,但是它们的酸味来自于柠檬酸。柠檬酸在人体内可以分解成为二氧化碳和水,其中的二氧化碳是酸性的,但它通过呼吸作用被送出体外,实际上并不会明显增加人体的酸度。同时,柠檬等水果富含钾、镁等金属元素,这些元素属于“成碱元素”,它们经人体代谢后,可以让身体偏向碱性。所以,酸味极强的柠檬实际上却是一种典型的“碱性食品”。

③如果分析肉类在人体内的代谢,就会发现它与柠檬的情况正好相反。肉类富含磷、硫等非金属元素。这些元素属于“成酸元素”,它们经人体代谢后形成酸根离子,从而让身体偏向酸性。所以,肉类都是“酸性食品”,尽管它们吃起来一点酸味也没有。

④总的来说,鱼、肉、蛋、海鲜、精米白面以及碳酸饮料都是酸性食品,而蔬菜、水果、海藻、薯类、豆类以及茶叶都属于碱性食品。

⑤在正常情况下,人体有能力来维持自身的酸碱平衡。体液中的碳酸盐系统具有强大的缓冲能力,蛋白质等分子也有一定酸碱调节能力,肾可以调节离子的排出比例,肺也可以调节二氧化碳的呼出量。此外,人体还有一个巨大的碱性元素备用库——那便是骨骼。如果成酸元素过多,难以靠缓冲机制来调整,身体就会从骨骼中动用钙、镁等成碱元素来中和酸性元素,维持体液正常的酸碱度。

⑥然而,人体的调节机制虽然精密而有效,却总有一个能力的限度。如果成酸元素过多,超出了人体调节的能力限度,就容易引起人体生理上的酸碱平衡失调。

⑦常见的酸碱平衡失调问题是酸性食品摄取过多。长期如此,便会过多消耗骨骼中的钙库存,引起钙的加速流失,容易发生骨质疏松、龋齿和近视。如果长期处于酸碱食物失调的状况,形成“酸性体质”,还会使人类抵抗力降低,导致多种疾病的发生。

1、用一句话概括:本文告诉了我们酸碱食品与健康有什么关系?(2分)

2、阅读文章②③段,给“碱性食品”或“酸性食品”下一个定义。(2分)

3、下列句中加点的词能否删去?为什么?(选一词作答即可)(2分)

在正常

..情况下,人体有能力来维持自身的酸碱平衡。体液中的碳酸盐系统具有强大

的缓冲能力,蛋白质等分子也有一定

..酸碱调节能力。

4、阅读下列材料,结合课文,给现代人在饮食习惯方面提一些良好的建议。(注意说明理由,

不超过50字)(2分)

近年来,一些健康的饮食传统被抛弃:人们不喝茶水,而是改喝可乐;不吃薯类和

豆类,却总是吃精米和白面;很少吃绿叶蔬菜,却吃很多的鱼肉海鲜。

答案:

1. 酸碱平衡失调易使人形成酸性体质,抵抗力降低,发生多种疾病。

2. 酸性食品是一种富含磷、硫等成酸元素,经人体代谢后形成酸根离子,从而让身体偏向酸性的食品。

3. 不能。因为“正常”二字排除了人体可能因外在因素维持酸碱平衡的特殊情况或“一定”说明蛋白质等分子的调节能力是有限的,体现了语言的准确性。

4. 建议:①少喝碳酸饮料,避免过多消耗钙库存,引发钙的加速流失。

②多吃杂粮、蔬菜、水果等,可避免或酸元素过多,而形成酸性体质。

说明文:语句理解题 【重点解析,考点直击】 根据《中考考试大纲》要求:……了解说明文语言的特点,主要体会语言的准确性。…… 【知识点精析】 一、说明文的语言特点。 说明文语言特点是准确、简明、浅显、易懂,其中准确是前提。在这个前提下,语言风格可以是平实的,也可以是生动活泼的。 二、赏析说明语言的准确性。(此类题目是常考必考的) ㈠第一种题型:句子中加点词有何作用? 1.答题模式讲解: ①先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容; ②这体现了语言的准确性。 2.例题解析。(试说说下列句中加点词的表达效果。) ⑴自从鹭鸟在这片林子栖息后,林子里的毒蛇、飞虫几近绝迹,村里六畜兴旺。 答:_______________________________________________________________ ⑵村干部还告诉记者,可能是现在环境的恶化以及一些人为的捕杀,这两年来鹭鸟越来越少了。 答:_______________________________________________________________ 3.牛刀小试。 试说说“(赵州桥的的桥拱)在当时可算是世界上最长的石拱”中的加点词有何作用? 答:_______________________________________________________________ ㈡第二种题型:句中的加点词能否删去?为什么? 1.答题模式讲解: ①不能。 ②因为……(先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容),若删去,就变成……的 意思,不符合实际,“xx”(加点词)体现了说明语言的准确性。

2.例题展示。(下面句子中的加点词能否删去?为什么?) ⑴旅人桥可能是有记载的最早的石拱桥了。 答:______________________________________________________________________ ___________________________________ ⑵每道拱圈都能独立支撑上面的重量。 答:______________________________________________________________________ ___________________________________ 3.牛刀小试。 征服沙漠的最主要武器是水。——《向沙漠进军》 答:_________________________________________________________________________________________________________ ㈢第三种题型:从文章中找出一个能体现说明文语言准确性的词句,并说说其表达效果。1.答题方法讲解。 ①先找出体现说明语言准确性的词句,然后说明其作用。 ②可从几个方面入手找句子:找有确数或概数的句子;找有限制性词语的句子。 2.答题模式讲解。 ⑴举例句; ⑵分析。(方法和上面的第一种相同。) 注意:一定要选择有限制性词语或者有修辞的句子进行分析。 ㈣第四种题型:能否将句中加点词替换为另外一个词语?请说明理由。 1.答题模式讲解: ①不可以; ②因为原词表达……意思,换了就变成……意思,与不符合实际,“××”(加点词)体现 说明语言的准确性。 2.例题展示。 “赵州桥非常雄伟,全长50.82米,两端宽9.6米,中部略窄,宽9米。”中的加点词能否换成“很”,为什么? 答:________________________________________________________________________ 3.牛刀小试。 “天上的薄云,往往是天气晴朗的象征”这句话中的加点词语“往往”能否替换成“总是”,试说明理由。 答:_________________________________________________________________________________________________________

说明文的语言特点及八种说明方法 什么叫说明文?说明文是一种以说明为主要表达方式的文体。它是对客观事物的性状、特点、功能和用途等等做科学的说明的。它既不像记叙文那样重在记叙、描写和抒情,也不像议论文那样,重在阐明主张,批驳谬论。说明文通过说明客观事物,使人增长知识和技能。 那么,怎样写好说明文呢? 一、要抓住事物的特征 一篇说明文写得好不好,主要看它有没有抓住事物的特征,写出来是不是使读者得到具体而明确的认识。比如,你参观了动物园,要向小读者介绍长颈鹿。什么是长颈鹿的主要特征呢?跑得快,斑纹美丽,这些都不是长颈鹿独具的特点。长颈鹿最主要的特征是脖子长,它是世界上最高的动物,母鹿身高四米多,公鹿五米左右,最高的记录是五米七八。它有四条又细又长的腿,还长着一个特别长的脖子。令人惊奇的是,它的颈椎骨只有七块,数目和人的颈椎骨一样。长颈鹿的七块颈椎骨排起来,就是它的长脖子,每块颈椎骨的长度就可想而知了。只有把这些写清楚,才算抓住了长颈鹿的主要特征,称得上是一篇较好的说明文。否则,你就说不明白。 那么,怎样去抓特征呢? 首先,要细致观察。文章是客观事物的反映,只有深入细致观察,才能对事物了解得清楚。河南郑州市七中刘伟同学写了一篇介绍《粉蝶》的说明文,文中对粉蝶的种类、形态、生活习性,粉蝶为什么不能在清晨飞舞,以及它对农作物有哪些危害等等,都写得清清楚楚,有根有据。这篇说明文曾被一些学校选为教材。刘伟同学为什么能写出这样好的文章呢?这是因为他平时时生物就有浓厚的兴趣,并且能亲自实践,仔细观察。两年里,他制作了四百多个标本,光粉蝶标本

就制了三百多个,共有五、六个种类。他在谈体会时写道: “昆虫的个体很小,特别是头部构造很难观察。我就向老师借了一个放大镜,我观察的东西就广泛了,昆虫中有粉蝶、蜜蜂、蝗虫、蜻蜓、蚊子、苍蝇等等;植物叶子中有柳叶、梧桐叶、榆叶、槐叶等等,还有草叶和花木……我常把放大镜、笔、记录本带在身边,上下学路上,去公园游玩时抽空作些观察,并记下主要观察内容。” 其次,要查阅资料。我们不能事事亲身经历,而说明文又要求特征准确,材料翔实,这就需要查阅有关的资料,靠前人总结出来的经验来印证。比如,有个在长沙读书的中学生,到北京旅游,参观了故宫,很想向同学们进行介绍。于是,他不但记下了参观的印象,还买了一张《故宫旅游图》和一本《北京十大名胜》,从中了解故宫的历史、地理位置和建筑特点。这样,他就知道:“故宫又名紫禁城,是我国明朝和清朝两代的皇宫,有五百多年的历史。整个宫城呈长方形,占地七十二万平方米,有大小宫殿七十多座、房屋九千多间。周围环绕着十多米高的城墙,墙外是五十多米宽的护城河。城墙的四角上,各有一个玲珑奇巧的角楼。故宫建筑群规模宏大,布局统一。我国明朝初年,为了修建这座宫城,曾经‘役使十万工匠和百万夫役。’故宫是我国古代劳动人民血汗和智慧的结晶。”上面说的这些具体数字、建筑特点,不查阅必要的资料,自然很难掌握。 最后,还要学会比较。世界上的事物千差万别,不同的事物有不同的特点,即使是一类事物,也各具特征。世界上没有绝对相同的两片树叶。孪生兄弟,长得再相似,也能区别出来。抓住事物的特征,就是抓住这个事物区别于其他事物的不同特点,从共性中发现个性,从一般中找到特殊。事物的特征往往在同别的事物相比较中显示出来。比如,要说明中国是一个大国,这个“大”字就很有学问。你可以直接说,中国的面积有九百六十万平方公里,也可以用比较的方法来说明。中国的面积,与法国比,有十七个法国大;与日本比,有二十五个日本大;与英国比,有三十九个英国大;我们祖国的面积,相当于整个欧洲。这样一比较,既具体,又生动,很有说服力。

说明文的语言特点: 说明语言的特点:准确性和严密性。 中心词语/修饰、限制性词语/关联词/代词 ①抓关键性的中心语,主要是抓那些运用准确的名词、动词、形容词,鉴别出它们的同义词,在语境中领悟其用语的准确性。 {恰当地使用关联词语,可使语言表达更连贯、更严密,使语义更具层次感,突出说明内容的重点,从而更好地体现说明文语言准确性的特点。 例如:准确地使用了“……不但……而……”这一组关联词,层次清楚地说明了……的优越性。同时,用递进的句式还进一步突出了……这一实用效果。} 1.说明文语言的准确性,主要体现在: 修饰、限制性词语的运用。如:可能、大约、几乎、一般、近、之一等词。 2.语言的准确和简明体现在以下几个方面: ①要如实的反映客观事物,对知识表达要科学和严密,表示时间、空间、范围、程度、特征、性质、程序等都要准确无误。 ②要注意运用好表示修饰限制等作用的词语。如“基本上”“大约”“比较”“一般”“极个别”“大多数”等词语。 {?主要指形容词、数量词、副词和短语是如何恰如其分地修饰限制或补充说明中心语句的。} 常见题型: 1. 考查全篇文章或某一段落的说明内容 题型为:本文的说明内容是什么/“某一说明对象的特征是什么/概括某一段的说明内容。 ①用原文回答:(要理清文章或段落的层次)。 找出全文的中心段或某段的中心句,(这往往就是问题的答案)。 ②无适合的原文时,可用“点面结合”的方法总结概括。“点”:各段的说明对象,“面”:整篇文章的主体说明对象,两者结合组成完整的句子便可。 2. 考查说明方法及其作用 题型为:某段或某句用了哪种(些)说明方法?有什么作用?/说明了什么。 说明方法及其作用分析的常用答题格式: 本句用了_______的说明方法,生动形象/具体直观/深入浅出/科学准确地说明了_______(说明内容),使读者_____________。 3. 考查说明语言的准确性 题型:某个词语能否删掉?为什么? “删掉这个词语后……” ①解释句意的变化。(先解词,说明原句意思是……) ②在程度/状态/性质/范围上加以限制/强调/说明,换后(删掉)意思变为……,与实际/原意不符/,不准确/不严密/不科学。 答题方式:①不能,用了“××”词,生动地说明了……,能够激发读者的兴趣,去掉就没有这种效果。②不能,删掉“××”词,句子的意思就变成了……,显得太绝对化;用了“××”词,准确地说明了……,符合实际情况,留有余地,具有科学性。 4. 考查指示代词或有指示意义的词语的具体指代内容。 答这一类型题时一般是往前找,指代上文距其最近的一句或几句内容。最有效的得分方法是将找到的指代内容与指代词语替换,符合文意便是正确的答案。 写景状物散文阅读 【知识导学】写景状物类散文的题型、解题思路与其他类型的现代文常规题型、解题思路并

说明文语言准确性题型 一、说明文的语言特点 1、说明文的语言特征分成两类: (1)平实说明:语言表达注重准确性、严密性、科学性。(靠副词来表达) (2)生动说明:语言表达生动、形象。(主要靠形容词来表达) 具体到一个句子中的词语,要看这个词体现了说明文语言表达的哪个特点。形容词,体现的是语言表达的生动形象性,副词体现的是说明文语言表达的准确性、严密性和科学性。 在本类题型中,主要考形容词和副词,形容词的作用单一,让语言生动形象;副词主要只考核表示限制、或表示猜测和估计作用两种形式。 2、考试类型关于说明文语言的准确性题型,一般有以下几种: (1)说明句子加点词的作用;体会句中加点词的作用;说说下列词语在表达上的作用;从句子中找出能表达语言准确性的词语,并说明起作用(表达效果)。 (2)句子加点的词语能否去掉,为什么? (3)句中加点的词能否被某个词替换,为什么? (4)从说明文语言的平实性或生动性说明句子的含义。 (5)特殊类型的短语的表达作用 3、主要考察的词语分类: 说明文语言的准确性,一般体现某些词语上,这样的词语分为三类: (1)起限制作用,表示限制。如大体上、大概、几乎、差不多、左右等 (2)另一类是起修饰作用,作用是让语言更生动形象,这类词主要是形容词。如:可爱的,美味的。 (3)强调作用:起强调作用的词如完全,最,所有、分为。 桥的设计完全合乎科学原理,施工技术更是巧妙绝伦。“完全”“更是”都是强调作用。这样的词语一般表现在一些表示程度、范围、时间、频率、估计等的副词上.为了使说明语言准确严密通常在以下几方面进行修饰限制。 表程度的词语:比较、几乎、相当、更、最、尤其、稍微、十分、…… 表估计的词语:大约、可能、左右、可算、也许… 表时间的词语:当时、刚刚、迄今、有时候、刚才…… 表范围的词语:一切、部分、全部、大部分…… 表频率的词语:经常、常常、屡次…… 二、题型训练 (一)体会加点词的作用 答题模式: (1)解释加点词的含义(从表推测、估计、强调、限制、等方面进行解释; (2)加点词在文中的意思; (3)某某词体现了说明文语言表达的准确性、严密性和科学性。 技巧点击:解答此类题型时,可先解词或说明词性作用,,再分析词在句中的作用,最后再说明体现了说明文语言的准确性和严密性的特点。 1、一张普通课桌的重量大约30斤。这句话中“大约”有什么作用?(表估计、猜测的 副词) 答案:“大约”指大概;表估计、猜测;这里指普通的课桌个体重量在30斤上下,强调了“30斤”这个数量是估计的结果,不是实际称量出来的;“大约”体现了说明文语言表达的准确性、严密性和科学性。 2、水常常表现为液态。这句话中“常常”有什么作用?(起限制作用的副词) 答案:“常常”指通常情况下;起限制作用;这里指水在普通条件下,大多数时间表现为液态,但也不排除特殊情况;强调了液态是水的常态;“常常”体现了说明文语言表达的准确性、

如何赏析说明文的语言特点 一、说明文的语言特点。 说明文的语言特点是准确、简明、浅显、易懂,其中准确是前提。在这个前提下,语言风格可以是平实的,也可是生动活泼的。 二、赏析说明语言的准确性。(此类题目是常考必考的) (一)第一种题型:句子中加点的词语有何作用? 答题模式:①先配合实际语境说说加点启意思和所要表达的内容;②这体现的语言的准确性。 例题解析。(试说说下列句中加点词的表达效果) ⑴自从鹭鸟在这片林子栖息后,林子里的毒蛇,飞虫几近 ..绝迹,村里六畜兴旺。 答:“几近”是几乎接近的意思,说明毒蛇,飞虫差不多被吃光,但是没有绝迹,这体现了说明语言的准确性。 ⑵村干部还告诉记者,可能 ..是现在环境的恶化以及一些人为的捕杀,这两年鹭鸟越来越少了。 答:“可能”表示估计、推测,说明了鹭鸟数量减少的原因,但不是绝对肯定,这体现了说明语言的准确性。 牛刀小试。 试说说“(赵州桥的桥拱)在当时 ...可以算得上世界上最长的石拱”中的加点词有何作用? 答:“在当时”在时间上进行了限定,只说明赵州桥的桥拱在当时是最长的,但现在不是,这体现了说明语言的准确性。 (二)第二种题型:句中加点词能否删去?为什么? 答题模式:①不能。②因为……(先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容),若删去,就变 成……的意思,不符合实际,“××”(加点词)体现了说明语言的准确性。 例题展示。(下面句中加点词能否删去?为什么?) ⑴旅人桥可能 ..的石拱桥了。 ..是有记载以来最早 答:①不能。②因为“可能”是估计、推测的意思。“最早”在时间上加以限制,它们是对旅人的最早出现的情况进行推测,但并不是绝对的,若删去,就肯定旅人桥是第一个出现的,不符合实际。“可能”和“最早”体现了说明语言的准确性。 ⑵每道拱圈都能独立 ..支撑上面的重量。 答:①不能。②因为“独立”说明了不依靠其他拱圈也能自立,表明就算其

说明文的语言特点及八种说明方法

说明文的语言特点及八种说明方法 什么叫说明文?说明文是一种以说明为主要表达方式的文体。它是对客观事物的性状、特点、功能和用途等等做科学的说明的。它既不像记叙文那样重在记叙、描写和抒情,也不像议论文那样,重在阐明主张,批驳谬论。说明文通过说明客观事物,使人增长知识和技能。 那么,怎样写好说明文呢? 一、要抓住事物的特征 一篇说明文写得好不好,主要看它有没有抓住事物的特征,写出来是不是使读者得到具体而明确的认识。比如,你参观了动物园,要向小读者介绍长颈鹿。什么是长颈鹿的主要特征呢?跑得快,斑纹美丽,这些都不是长颈鹿独具的特点。长颈鹿最主要的特征是脖子长,它是世界上最高的动物,母鹿身高四米多,公鹿五米左右,最高的记录是五米七八。它有四条又细又长的腿,还长着一个特别长的脖子。令人惊奇的是,它的颈椎骨只有七块,数目和人的颈椎骨一样。长颈鹿的七块颈椎骨排起来,就是它的长脖子,每块颈椎骨的长度就可想而知了。只有把这些写清楚,才算抓住了长颈鹿的主要特征,称得上是一篇较好的说明文。否则,你就说不明白。 那么,怎样去抓特征呢? 首先,要细致观察。文章是客观事物的反映,只有深入细致观察,才能对事物了解得清楚。河南郑州市七中刘伟同学写了一篇介绍《粉蝶》的说明文,文中对粉蝶的种类、形态、生活习性,粉蝶为什么不能在清晨飞舞,以及它对农作物有哪些危害等等,都写得清清楚楚,有根有据。这篇说明文曾被一些学校选为教材。刘伟同学为什么能写出这样好的文章呢?这是因为他平时时生物就有浓厚的兴趣,并且能亲自实践,仔细观察。两年里,他制作了四百多个标本,

光粉蝶标本就制了三百多个,共有五、六个种类。他在谈体会时写道: “昆虫的个体很小,特别是头部构造很难观察。我就向老师借了一个放大镜,我观察的东西就广泛了,昆虫中有粉蝶、蜜蜂、蝗虫、蜻蜓、蚊子、苍蝇等等;植物叶子中有柳叶、梧桐叶、榆叶、槐叶等等,还有草叶和花木……我常把放大镜、笔、记录本带在身边,上下学路上,去公园游玩时抽空作些观察,并记下主要观察内容。” 其次,要查阅资料。我们不能事事亲身经历,而说明文又要求特征准确,材料翔实,这就需要查阅有关的资料,靠前人总结出来的经验来印证。比如,有个在长沙读书的中学生,到北京旅游,参观了故宫,很想向同学们进行介绍。于是,他不但记下了参观的印象,还买了一张《故宫旅游图》和一本《北京十大名胜》,从中了解故宫的历史、地理位置和建筑特点。这样,他就知道:“故宫又名紫禁城,是我国明朝和清朝两代的皇宫,有五百多年的历史。整个宫城呈长方形,占地七十二万平方米,有大小宫殿七十多座、房屋九千多间。周围环绕着十多米高的城墙,墙外是五十多米宽的护城河。城墙的四角上,各有一个玲珑奇巧的角楼。故宫建筑群规模宏大,布局统一。我国明朝初年,为了修建这座宫城,曾经‘役使十万工匠和百万夫役。’故宫是我国古代劳动人民血汗和智慧的结晶。”上面说的这些具体数字、建筑特点,不查阅必要的资料,自然很难掌握。 最后,还要学会比较。世界上的事物千差万别,不同的事物有不同的特点,即使是一类事物,也各具特征。世界上没有绝对相同的两片树叶。孪生兄弟,长得再相似,也能区别出来。抓住事物的特征,就是抓住这个事物区别于其他事物的不同特点,从共性中发现个性,从一般中找到特殊。事物的特征往往在同别的事物相比较中显示出来。比如,要说明中国是一个大国,这个“大”字就很有学问。你可以直接说,中国的面积有九百六十万平方公里,也可以用比较的方法来说明。中国的面积,与法国比,有十七个法国大;与日本比,有二十五个日本大;与英国比,有三十九个英国大;我们祖国的面积,相当于整个欧洲。

赏析说明文的语言特点 一、说明文的语言特点。 说明文语言特点是准确、简明、浅显、易懂,其中准确是前提。在这个前提下,语言风格可以是平实的,也可以是生动活泼的。 二、赏析说明语言的准确性。(此类题目是常考必考的) (一)第一种题型:句子中加点词有何作用? 1、答题模式讲解:○1先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容;○2这体现了语言的准确性。 2、例题解析。(试说说下列句中加点词的表达效果。) (1)自从鹭鸟在这片林子栖息后,林子里的毒蛇、飞虫几近 ..绝迹,村里六畜兴旺。 答:“几近”是几乎接近的意思,说明毒蛇、飞虫差不多被吃光,但没有绝迹,这体现了说明语言的准确性。 (2)村干部还告诉记者,可能 ..是现在环境的恶化以及一些人为的捕杀,这两年来鹭鸟越来越少了。 答:“可能”表示估计、推测,说明了鹭鸟数量减少的原因,但不是绝对肯定,这体现了说明语言的准确性。 3、牛刀小试。 试说说“(赵州桥的的桥拱)在当时 ...可算是世界上最长的石拱”中的加点词有何作用?答: (二)第二种题型:句中的加点词能否删去?为什么? 1、答题模式讲解:○1不能。○2因为……(先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容),若删去,就变成……的意思,不符合实际,“xx”(加点词)体现了说明语言的准确性。 2、例题展示。(下面句子中的加点词能否删去?为什么?) (1)旅人桥可能 ..的石拱桥了。 ..是有记载的最早 答:○1不能;○2因为“可能”是估计、推测的意思,“最早”在时间上加以限制,它们是对旅人桥的最早出现的情况进行推测,但并不是绝对的,若删去,就肯定旅人桥是第一个出现的,不符合实际,“可能”和“最早”,体现了说明语言的准确性。 (2)每道拱圈都能独立 ..支撑上面的重量。 答:○1不能;○2因为“独立”说明了不依靠其他拱圈也能自立,表明就算其中一道坏了,其他各道不致受到影响,若删去,就表明如果一道坏了,必然会影响其他各道,不符合实际,“独立”体现了说明语言的准确性。 3、牛刀小试。 征服沙漠的最主要 ...武器是水。——《向沙漠进军》 答: (三)第三种题型:从文章中找出一个能体现说明文语言准确性的词句,并说说其表达效果。

赏析说明语言的准确性。(此类题目是常考必考的) (一)限制性词语有 1、限定时间:目前、迄今为止、不久的将来、已经一向、渐渐等。 2、限定程度;最、比较、几乎、相当、稍微、更加等。 3、表示估计或推测:大约、可能、左右等。 4、限定数量:之一、多、有余、很少等 5、限定范围;全、都、大部分、大面积、总共、少数等。 6、表频率的词语:一般、往往、常常、经常、通常、总是、有时”等。 具体分析: 1.“可能、大约、左右”起限制作用,表示估计、推测,说明了xxxx只是估计,但不是绝对肯定,这体现了说明语言的准确性、科学性。 2.“在当时”在限定时间,只说明了xx在当时是xxx,但现在不是,这体现了语言的准确性。 3. “几乎”限制作用,表示十分接近全部,不排除极个别特例,说明xxxx差不多是xxxxx,这现了说明语言的准确性。 “几近”是几乎接近的意思,表示十分接近全部,不排除极个别特例,说明xxxx差不多是xxxxx,这现了说明语言的准确性。 4.“往往”是大多数的意思,说明了xxx大多xxxxxx,但也不排除特殊情况。换成“总是”表明xxxx一定表示xxxxxx,与客观事实不符合,“往往”一词体现了说明文语言的准确性、科学性。 5.“通常”起限制作用,表示xx是一般情况,表明还会有特别或例外的情况。该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 “一般”起限制作用,表示xx是通常情况,不排除特殊情况,该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 6.“之一”限制作用,表明xx只是其中的一种,不是唯一的,去掉后,就成了唯一的,该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 7.“据测定”限制作用,表明数据的来源,有科学依据。该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 8.“按照他的计算”限制作用,表明数据的来源,使文章语言表达更准确,更具有科学性。 9.“有些”是指“有一部分”的意思,从范围上加以限制,说明不是所有的xxxx,这体现了说明性语言的准确性。 10.“大面积”一词从范围上加以限制,表明不排除在小范围内有例外情况,这体现了说明性语言的准确性。 “大多数”从范围上限制,说明不是全部,体现了说明性语言的准确性。 11.“往往”是大多数的意思,说明了xx大多xxx,但也不排除特殊情况。换成“总是”表明一定xxx,与客观事实不符合,“往往”一词体现了说明文语言的准确性。篇二:赏析说明文的语言特点 赏析说明文的语言特点 一、说明文的语言特点。 说明文语言特点是准确、简明、浅显、易懂,其中准确是前提。在这个前提下,语言风格可以是平实的,也可以是生动活泼的。 二、赏析说明语言的准确性。(此类题目是常考必考的) (一)第一种题型:句子中加点词有何作用?

说明文语言的特点 科普说明文是一种重要的文体,在中小学语文教学中,承担着启蒙学生视野、开启学生的思维能力、创造能力的重要作用,同时,由于其文体上的特殊性和实用性,以下是“说明文语言的特点”,希望能够帮助的到您! 一、中小学中低年级科普说明文的文本特色 要想做好对于中小学中低年级科普说明文的语言训练工作,首先就要明白中小学中低年级科普说明文的文本特色在哪里,只有将文本特色与学生的年龄特色、思维特色相结合,才能够设计出真正行之有效、符合实际的教学方案。 ⑴在语言风格上,以粗浅直白为主 科普说明文主要是为了阐明清楚事物的构造,解释现象,介绍物品而来,重点不在于文采,而在于清楚直白地将要说明的事物阐述清楚,用便于中低年龄段学生接受和理解的方式写明,使得学生们能够快速理解作者的意图,领会到作者的想法,明白事物背后的科学道理。因此,在行文的语言风格上,粗浅直白、易于理解,语句简洁明了,不拖泥带水却又生动形象,善于抓住事物的关键特色,并且富有逻辑性和层次性。 ⑵在行文内容上,贴合实际的同时又富有启发性 科普说明文是中小学生们认识和了解世界的一面重要的镜子,通过科普说明文,学生们能够快速理解事物的变化开展,领会到生活中

常见现象背后蕴藏的真理,从而更好地发现世界、感受世界,在事物的表象之外,开始思索内部的规律、蕴藏的科学知识等等,因此,科普说明文大多从身边的事物着手,小到一本书,大到火箭上天,都可以是科普说明文的说明对象, 并且借由此打开学生们的想象力和感知力,大大的拓展学生们的思维能力和观察能力。 ⑶在中心思想上,意在促进学生的全面开展为主 科普说明文是一种特殊的文体,它归根结底,还是要帮助学生们更好地去认识世界、发现世界,并且让学生在独立的、自我的思考中,既提高自己的发现问习题的能力,又提高自己解决问习题的能力,并且在学习课文的过程当中,培养起自己良好的语言组织能力,对于如何描绘事物现象,如何提醒背后的规律都有所认识和提高,促使学生们更好地开展学习,更好地成长。 二、如何做好中小学中低年龄段学生的科普说明文的有效语言训练 要想做好中低年龄段学生的科普说明文的有效语言训练,就要根据语言训练的目的和性质来做好语言训练的铺垫,在教学的技巧性和实践性上更加侧重于对孩子语言能力、思维能力、综合拓展能力等方面的提升,从而促进学生的全面开展。在教学目的的制定上,要更加侧重对于孩子语言综合运用能力的提高,在教学方法的使用上,要富有启发性、实践性、综合性,在教学手段的运用上,要更加注重趣味性、创新性,在教学环节的设置上,要更加富有逻辑性,注重各个教

说明文语言 特点:准确性、严密性、科学性。 赏析说明语言的准确性。 一、限制性词语有 1、限定时间:目前、迄今为止、不久的将来、已经、一向、早已、一直、渐渐等。 2、限定程度:最、比较、几乎、相当、稍微、更加、很、尤其等。 3、表示估计或推测:大约、可能、左右等。 4、限定数量:之一、多、有余、很少等 5、限定范围:全、都、大部分、大面积、总共、少数等。 6、表频率的词语:一般、往往、常常、经常、通常、总就是、有时、屡次”等。 7、表质地的词语:软、硬 具体分析: 1.“可能、大约、左右”起限制作用,表示估计、推测,说明了xxxx只就是估计,但不就是绝对肯定,这体现了说明语言的准确性、科学性。 2.“在当时”在限定时间,只说明了xx在当时就是xxx,但现在不就是,这体现了语言的准确性。 3、“几乎”限制作用,表示十分接近全部,不排除极个别特例,说明xxxx差不多就是xxxxx,这现了说明语言的准确性。 “几近”就是几乎接近的意思,表示十分接近全部,不排除极个别特例,说明xxxx差不多就是xxxxx,这现了说明语言的准确性。 4.“往往”就是大多数的意思,说明了xxx大多xxxxxx,但也不排除特殊情况。换成“总就是”表明xxxx 一定表示xxxxxx,与客观事实不符合,“往往”一词体现了说明文语言的准确性、科学性。 5、“通常”起限制作用,表示xx就是一般情况,表明还会有特别或例外的情况。该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 “一般”起限制作用,表示xx就是通常情况,不排除特殊情况,该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 6.“之一”限制作用,表明xx只就是其中的一种,不就是唯一的,去掉后,就成了唯一的,该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 7.“据测定”限制作用,表明数据的来源,有科学依据。该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 8.“按照她的计算”限制作用,表明数据的来源,使文章语言表达更准确,更具有科学性。9、“有些”就是指“有一部分”的意思,从范围上加以限制,说明不就是所有的xxxx,这体现了说明性语言的准确性。 10、“大面积”一词从范围上加以限制,表明不排除在小范围内有例外情况,这体现了说明性语言的准确性。“大多数”从范围上限制,说明不就是全部,体现了说明性语言的准确性。 11、“往往”就是大多数的意思,说明了xx大多xxx,但也不排除特殊情况。换成“总就是”表明一定xxx,与客观事实不符合,“往往”一词体现了说明文语言的准确性。 练习: 1、说一说“在有雾的天气里,人们应适当停止一些户外活动”一句中的“适当”能否删去?为什么? 2、如果问“适当”的表达效果? 二、关系罗列 (一)、一般与特殊 “通常”、“往往”、“一般”等强调一般情况,不包括特殊情况。 “在------之下”、“只有------才”强调特殊情况。 (二)、全部与部分“所有的”强调全部,表示没有例外。 “大部分”、“几乎”表明并非全部,也有例外 (三)、主要与次要“主要”、“次要”;“其次”、“再次” (四)、精确与模糊 “大约”、“左右”、“约”、“上下”、“可能”:大概、不确定,表示一种猜测、估计。 (五)、限制与形容

【说明文】高频考点:说明文的语言特点 说明文语言特点——准确性 例子:这大概就是“死海”得名的原因吧。 类型1:加点字词(大概,大约,可能,估计……)有何作用?抓住说明文语言准确这一特点答题。 攻略 答:准确地说明了事物“……”的特征/事理。 例子:现在,我们来监视产卵过程,但愿能保持高度警觉,不要错过产卵良机。 类型2:能否替换为另一个词语?并说明理由。 攻略 答:⑴不能。 ⑵原词的意思或内容。“体现了说明文语言的准确性”。 ⑶换了后意思有何改变,“不准确了”。 例子:在亚马逊河流域的森林中,生活着一种体态娇小的文鸟,它们的“葬礼”也许是动物世界中最文明的了。当同类死亡后,它们便叼来绿叶、彩色浆果或五颜六色的花瓣,覆盖在同类尸体上面。 类型3:限制性词语能否删去? 攻略 答:⑴不能。⑵“比较”“几乎”“相当”等词表程度;“大约”“可能”“左右”等表估计,“多”“有余”等表数量。体现了说明文语言的准确性。(3)若删去,则“不准确了”。 例子:中国红最适宜喜庆,还有生存择食的因素。人对色彩的感觉是与生俱来的。人的眼睛在观察事物的时候,依次观察的是物体的色彩、形体、线条和点。由此可知,色彩是人类认知外部世界的第一媒介。 类型4:从文章中找出一个能体现说明文语言“准确”特点的词句,并体会。 答案示例:“依次”是“按照顺序”的意思,在这里指人眼在观察事物的时候,是有顺序的,说明“色彩是人类认知外部世界的第一媒介”,体现了说明文语言的准确 性。

说明顺序 《南京大屠杀遇难同胞纪念馆》 ⑴空间顺序:说明事物的形状、构造,多在建筑物的结构,如上下、远近、左右、内外、 东西南北中等。 《房屋的演变史》 ⑵时间顺序:说明事物的发展变化。 《死海不死》 ⑶逻辑顺序:说明事理,多说明事物之间的内在联系。 某段或某句的作用 攻略: 这种题目答题的角度: ⑴结构上引出下文、承上启下、总结全文/前文。有时在文章在开头,还起引出说明对象/ 说明事理的作用。 ⑵内容上写了什么,运用了什么说明方法。 开放题型 类型:对选文的某一内容或形式,发表自己的看法;结合选文的某一内容展开联想;就……谈一点看法或设想等。 攻略: 结合实际,结合原文。 ㈠阅读课文《死海不死》第6自然段。 其实,死海是一个咸水湖,它的形成是自然界变化的结果。死海地处约旦和巴勒斯坦之间南北走向的大裂谷的中段,它的南北长75公里,东西宽5至16公里,海水平均深度146米,最深的地凸方大约有400米。死海的源头[[主要]]是约旦河,河水含有很多的矿物质。河水流入死海,不断蒸发,矿物质沉淀下来,经年累月,越积越多,便形成了今天世界上最咸的咸水湖——死海。 1.“东西宽 5至 16公里的”的“至”能否换成“或”?请说明理由。

说明文语言赏析 ——中考说明文阅读复习专题之三 博罗县三乡中学陈雪霞 2013年4月5日 教学目标 1、探究并掌握赏析说明文语言的方法。 2、学会规范答题模式。 教学重点 掌握赏析说明文语言的方法及答题模式,学会规范答题。 教学过程 一、明确说明文语言考点,导入 体会和分析实用类文本的语言特点。(能力层级:理解、运用) 如果把说明文阅读看作辽阔的海洋,那么说明文的语言专项训练便是一艘轮船,相信你一定是勇敢的水手,让我们一起搏风击浪,留给你的会是阅读的充实与快乐! 二、研讨与练习 (一)、经典回顾 1、“黄河不仅是工农业生产和人民生活的重要水源,也成了附近农业污水和生活污水的主要排放渠道。”划线词语有何作用?——《黄河是中华民族的摇篮》 明确:(1)“主要”一词准确地说明了除黄河之外,附近污水还有别的排放渠道。 2、“大多数的天然元素都是由几种同位素组成,目前已知的稳定同位素约300多种。”试从文段中找出一个能体现说明文语言“准确”特点的词句,并体会其作用。 ——《放射性同位素》

明确:“大多数”“目前”。“大多数”从范围上限制,说明不是全部。“目前”从时间上限制,说明只是现在的发现。 3、“赵州桥的桥面几乎与河面平行”中的“几乎”能否删去?为什么?——《中国石拱桥》 答:不能,“几乎”是差不多的意思,是指赵州桥的桥面只是差不多与河面平行,并不完全平行。【说明文语言赏析——中考说明文阅读复习专题之三(教案)(3)】说明文语言赏析——中考说明文阅读复习专题之三(教案)(3)。如果删去“几乎”,则指桥面与河面平行,不符合实际,影响说明语言的准确严密。 4、“在扑面而来的狂风之中,你们是如何尖利地呼号着,用小小的翅膀,搏击强大的风魔……”句中的“呼号”能否改成“呼叫”?“搏击”能否改为“战胜”?——《致大雁》 明确:不可以。“呼号”有“悲惨”的意思,“呼叫”没有此意。“搏击”指搏斗抗击,能突出大雁的顽强抗争精神,“战胜”是“搏击”的结果,不能突出大雁的顽强抗争精神。 5、还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草:这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。文中的“这”指代的内容是?——《苏州园林》 明确:还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草。 6、“这些石刻狮子,有的母子相抱,有的交头接耳,有的像倾听水声,千态万状,惟妙惟肖”这句话有何表达作用?——《中国石拱桥》 答:运用比喻、拟人、排比修辞,生动形象地说明了卢沟桥形式优美的特征。 (二)、授之于渔 说明文语言特点:准确性、周密性、科学性。 平实型:多使用表示估计、程度、范围等限制副词准确严密的说明事物特征。 类型一 A、加点字词有何作用?抓住说明文语言准确这一特点答题。 对策:答:准确/生动形象/ 地说明了事物……的特征/事理。 B、从文章中找出一个能体现说明文语言“准确”特点的词句,并体会。 对策:答:(1)找有精确数据、概数、限制性词语(如:“一般、经常、几乎、可能、目前”等)的句子。(2)准确地说明了事物特征或者事理。 类型二A、限制性词语能否删去? 对策:答:(1)表态(删还是不删)。(2)定性。如:“比较”“几乎”“相当”等词表程度修辞;“大约”“可能”“左右”等表估计,“多”“有余”等表数量。(3)若删

说明文语言 特点:准确性、严密性、科学性。 赏析说明语言的准确性。 一、限制性词语有 1、限定时间:目前、迄今为止、不久的将来、已经、一向、早已、一直、渐渐等。 2、限定程度:最、比较、几乎、相当、稍微、更加、很、尤其等。 3、表示估计或推测:大约、可能、左右等。 4、限定数量:之一、多、有余、很少等 5、限定范围:全、都、大部分、大面积、总共、少数等。 6、表频率的词语:一般、往往、常常、经常、通常、总是、有时、屡次”等。 7、表质地的词语:软、硬 具体分析: 1.“可能、大约、左右”起限制作用,表示估计、推测,说明了xxxx只是估计,但不是绝对肯定,这体现了说明语言的准确性、科学性。 2.“在当时”在限定时间,只说明了xx在当时是xxx,但现在不是,这体现了语言的准确性。 3. “几乎”限制作用,表示十分接近全部,不排除极个别特例,说明xxxx差不多是xxxxx,这现了说明语言的准确性。 “几近”是几乎接近的意思,表示十分接近全部,不排除极个别特例,说明xxxx差不多是xxxxx,这现了说明语言的准确性。 4.“往往”是大多数的意思,说明了xxx大多xxxxxx,但也不排除特殊情况。换成“总是”表明xxxx一定表示xxxxxx,与客观事实不符合,“往往”一词体现了说明文语言的准确性、科学性。 5.“通常”起限制作用,表示xx是一般情况,表明还会有特别或例外的情况。该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 “一般”起限制作用,表示xx是通常情况,不排除特殊情况,该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 6.“之一”限制作用,表明xx只是其中的一种,不是唯一的,去掉后,就成了唯一的,该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 7.“据测定”限制作用,表明数据的来源,有科学依据。该词体现了说明文语言的准确性、科学性。 8.“按照他的计算”限制作用,表明数据的来源,使文章语言表达更准确,更具有科学性。9.“有些”是指“有一部分”的意思,从范围上加以限制,说明不是所有的xxxx,这体现了说明性语言的准确性。 10.“大面积”一词从范围上加以限制,表明不排除在小范围内有例外情况,这体现了说明性语言的准确性。 “大多数”从范围上限制,说明不是全部,体现了说明性语言的准确性。 11.“往往”是大多数的意思,说明了xx大多xxx,但也不排除特殊情况。换成“总是”表明一定xxx,与客观事实不符合,“往往”一词体现了说明文语言的准确性。 练习: 1.说一说“在有雾的天气里,人们应适当停止一些户外活动”一句中的“适当”能否删去?为什么? 2.如果问“适当”的表达效果? 二、关系罗列

篇一:试论如何有效开展科普说明文的有效语言训练 试论如何有效开展科普说明文的有效语言训练 摘要:科普说明文是一种重要的文体,在小学语文教学中,承担着启蒙学生视野、开启学生的思维能力、创造能力的重要作用,同时,由于其文体上的特殊性和实用性,又给学生的语言能力的提升带来了十分重要的作用。因此,如何在开展科普说明文的教学时做好有效的语言训练,就既是符合新课标提升学生综合素质的必然需要,也是促进学生不断进步、全面发展的重要举措。特别是针对小学中低年级段的学生而言,就显得更加的富有意义了。 关键词:小学语文;中低年龄段;科普说明文;语言训练 一、小学中低年级科普说明文的文本特色 1、在语言风格上,以浅显直白为主 科普说明文主要是为了阐明清楚事物的构造,解释现象,介绍物品而来,重点不在于文采,而在于清楚直白地将要说明的事物阐述清楚,用便于中低年龄段学生接受和理解的方式写明,使得学生们能够快速理解作者的意图,体会到作者的想法,明白事物背后的科学道理。 2、在行文内容上,贴合实际的同时又富有启发性 科普说明文是小学生们认识和了解世界的一面重要的镜子,通过科普说明文,学生们能够快速理解事物的变化发展,体会到生活中常见现象背后蕴藏的真理,从而更好地发现世界、感受世界,在事物的表象之外,开始思索内部的规律、蕴藏的科学知识等等,因此,科普说明文大多从身边的事物着手,小到一本书,大到火箭上天,都可以是科普说明文的说明对象, 3、在中心思想上,意在促进学生的全面发展为主 二、如何做好小学中低年龄段学生的科普说明文的有效语言训练 要想做好中低年龄段学生的科普说明文的有效语言训练,就要根据语言训练的目的和性质来做好语言训练的铺垫,在教学的技巧性和实践性上更加侧重于对孩子语言能力、思维能力、综合拓展能力等方面的提升,从而促进学生的全面发展。 1、善于联想,从基本的汉字出发,培养学生的想象力和认知能力 汉字是语言的基本要素,要想掌握语言,就要从基本的汉字教学开始,特别是对于中低年级的学生来说他们正处于汉字学习的成长期,对于汉字的认知需求量大,同时,理性思维发育并不成熟,要更多的从字音、字形中来加以阐述,帮助他们直观、立体的形成学习脉络,充分运用自己的联想能力构建汉字基础网络,并为今后的学习打下基础。 品德,有的说,德字中间有个目字,就是眼睛的意思,就是说要懂得观察的人,才是有品德的??听完了学生们七嘴八舌的讨论之后,我示意大家先暂停讨论,然后在黑板上写下大大的“德”字,并说道:“其实,大家说的都很对,都观察到了这个字的特征。其实,德是个复杂的组成,我们并不能够单一的判断一个人是否有品德,而是要综合来考虑,大家看,德字先是有一个双人旁,代表德就是要互相帮助,而后,德字既有目,又有心,同时还有十字和一个一,就表示要一心一意,专注眼前,努力十全十美,才是有德之人。德,是我们追求的品性,一个德字里,包括了许许多多的传统智慧和美好。而我们今天的讲课内容,就是从一个叫做阿德的人的梦境开始的。”听完了这番别开生面的讲解,大家的听课积极性都被调动了起来,同时,对于如何拆解汉字,了解汉字背后的意义都有了极大的兴趣。 2、着重把握课文内部的逻辑关系,理顺课文线索 科普说明文的重点是在于阐述科学知识、科学现象,运用不同的说明方法,通过语言将其解释出来。而在进行科普说明文的讲解时,最难的就是要将其蕴藏的科学规律和逻辑关系理顺并让学生充分理解,在此基础上形成良好的阅读感,提升学生的语言综合运用能力。因