第十一讲 极端原理

考虑极端情况,是解决数学问题的非常重要的思考方式。在具体解题过程中,常用到的极端元素有:数集中的最大数与最小数;两点间或点到直线距离的最大值与最小值;图形的最大面积或最小面积;数列的最大项或最小项;含元素最多或最少的集合,等等。 运用极端原理解决问题的基本思路,就是通过考虑问题的极端情形下的结果及解决极端情形的方法,寻找出解决问题的一般思路与方法,使问题得以顺利解决。

A 类例题

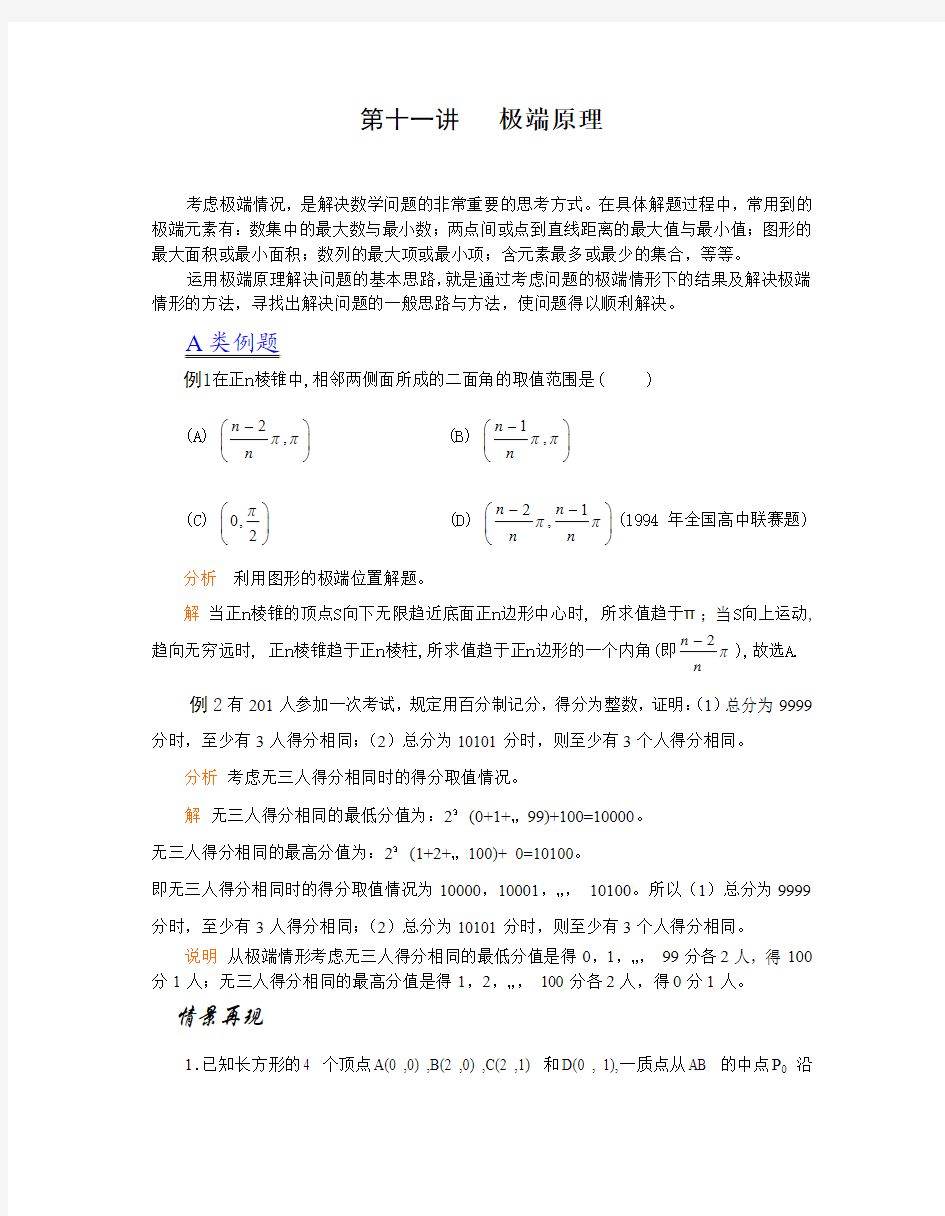

例1在正n 棱锥中,相邻两侧面所成的二面角的取值范围是( )

(A) 2

,n n

ππ-??

???

(B) 1,n n

ππ-??

??

?

(C) 0,

2π??

???

(D) 2

1,

n n n

n

ππ--??

??

?

(1994 年全国高中联赛题)

分析 利用图形的极端位置解题。

解 当正n 棱锥的顶点S 向下无限趋近底面正n 边形中心时, 所求值趋于π;当S 向上运动, 趋向无穷远时, 正n 棱锥趋于正n 棱柱,所求值趋于正n 边形的一个内角(即

2n n

π-),故选A.

例2有201人参加一次考试,规定用百分制记分,得分为整数,证明:(1)总分为9999

分时,至少有3人得分相同;(2)总分为10101分时,则至少有3个人得分相同。

分析 考虑无三人得分相同时的得分取值情况。

解 无三人得分相同的最低分值为:23(0+1+…99)+100=10000。 无三人得分相同的最高分值为:23(1+2+…100)+ 0=10100。

即无三人得分相同时的得分取值情况为10000,10001,…,10100。所以(1)总分为9999分时,至少有3人得分相同;(2)总分为10101分时,则至少有3个人得分相同。

说明 从极端情形考虑无三人得分相同的最低分值是得0,1,…,99分各2人,得100分1人;无三人得分相同的最高分值是得1,2,…,100分各2人,得0分1人。

情景再现

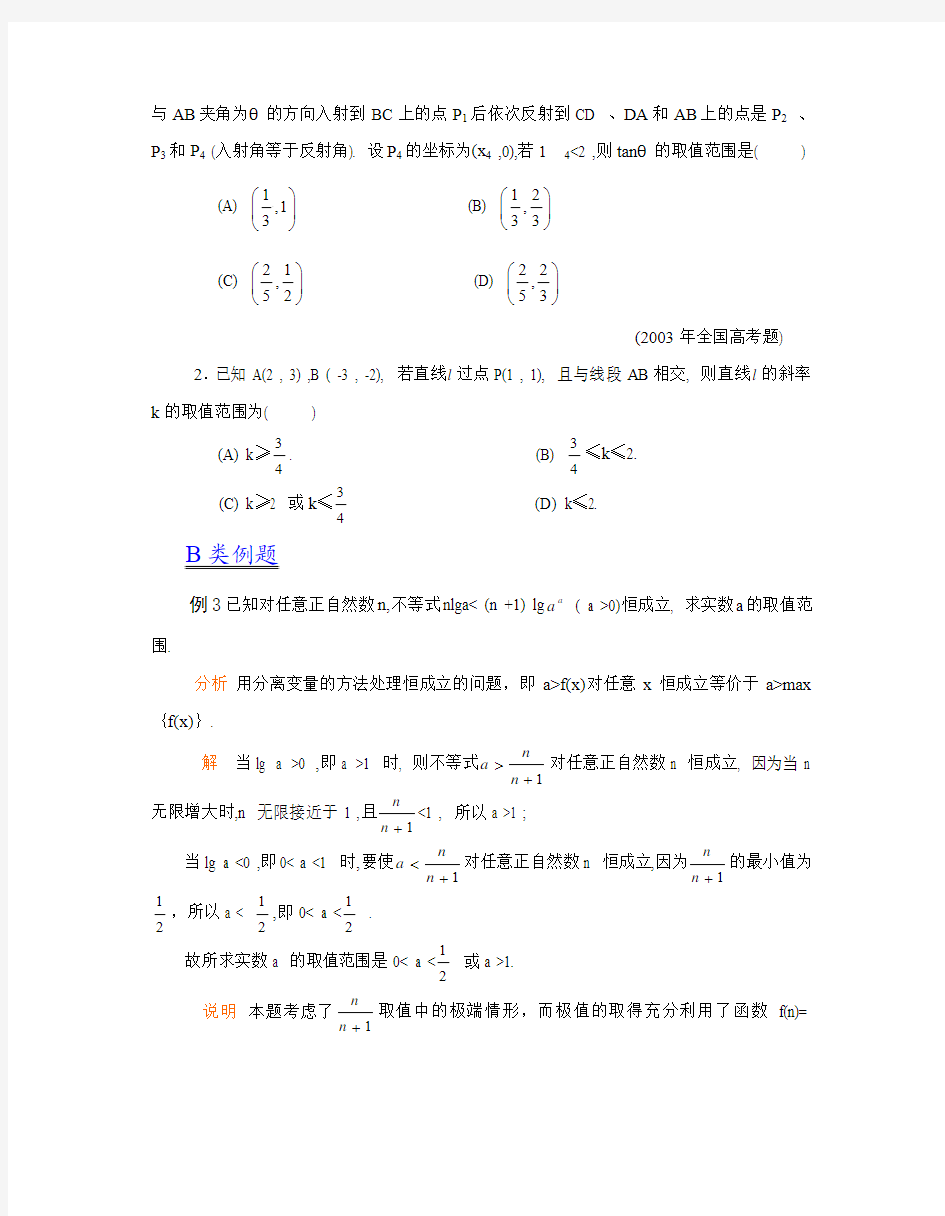

1.已知长方形的4 个顶点A(0 ,0) ,B(2 ,0) ,C(2 ,1) 和D(0 , 1),一质点从AB 的中点P 0 沿

与AB 夹角为θ的方向入射到BC 上的点P 1后依次反射到CD 、DA 和AB 上的点是P 2 、P 3和P 4 (入射角等于反射角). 设P 4的坐标为(x 4 ,0),若1 (A) 1 ,13?? ??? (B) 12, 33?? ??? (C) 21 ,52?? ??? (D) 22 ,53 ?? ??? (2003年全国高考题) 2.已知A(2 , 3) ,B ( -3 , -2), 若直线l 过点P(1 , 1), 且与线段AB 相交, 则直线l 的斜率k 的取值范围为( ) (A) k ≥ 34 . (B) 34 ≤k ≤2. (C) k ≥2 或k ≤34 (D) k ≤2. B 类例题 例3已知对任意正自然数n,不等式nlga< (n +1) lg a a ( a >0)恒成立, 求实数a 的取值范 围. 分析 用分离变量的方法处理恒成立的问题,即a>f(x)对任意x 恒成立等价于a>max {f(x)}. 解 当lg a >0 ,即a >1 时, 则不等式1 n a n > +对任意正自然数n 恒成立, 因为当n 无限增大时,n 无限接近于1 ,且 1 n n +<1 , 所以a >1 ; 当lg a <0 ,即0< a <1 时,要使1 n a n < +对任意正自然数n 恒成立,因为 1 n n +的最小值为 12 ,所以a < 12 ,即0< a < 12 . 故所求实数a 的取值范围是0< a <12 或a >1. 说明 本题考虑了 1 n n +取值中的极端情形,而极值的取得充分利用了函数f(n)= 1 n n +单调递增的性质。 例4 已知二次函数y = ax 2+ bx + c( a >0) 的图象经过M( 1-, 0),N ( 1+ , 0) , P (0 , k) 三点, 若∠MPN 是钝角, 求a 的取值范围. 分析 若利用余弦定理, 并由-1 解 当∠M PN 为直角时, 则点P 在以MN 为直径的圆周⊙O 1 上, 于是P 是该圆与y 轴的交点, 如图, 由勾股定理不难得k =±1 , ∴当∠M PN 为钝角时, 点P 在⊙O 1内, 由a >0 知: 点P 应在y 轴的负半轴上. 把P (0 , k) 的坐标代入 y = a( x -1+ )( x -1 -) 得a =-k, 因 此,0< a <1. 说明 根据平面几何的知识∠MPN 是钝角意味着P 点在以MN 为直径的圆内。 例5黑板上写着从1开始的n 个连续正整数,擦去其中一个数后,其余各数的平均值是 735 17 ,求擦去的数. 分析 此题的常规方法是转变为列出并处理一个不定方程的问题, 但运算复杂,而从其极端情形考虑, 很快获解, 运算简洁、解法扼要. 解 考虑擦去数的极端情形, 显然擦去1 与n 是其极端情形,若擦去的数是1 , 则得 平均值为(1)1 221 2 n n n n +-+= -;若擦去的数是n, 则平均值为 (1) 21 2 n n n n n +-= -,根据极端状 态下的平均值与已知平均值的联系,显然有2 n ≤735 17 ≤ 22 n +, 从而69≤n ≤70 ,即68≤n -1 ≤69. 而n -1 个整数的平均数是73517 , 所以n -1 是17 的倍数,故n -1=68 ,即n = 69. 最 后,设擦去的数为x, 则 1269735 68 17 x +++-= . ∴x =7 ,即擦去的数是7. 说明 本题用到等差数列前n 项的和 1+2+3+…+n= (1) 2 n n +。 例6若干只箱子的总重量为10吨,每一只箱子重量不超过1吨,问为了把这些箱子用 载重3吨的卡车运走。 (1)证明:有一个办法至多分5次就可以把这此批货物全部运完; (2)至少需要多少次一定可以把货物全部运完。 分析 把这此批货物全部运完需构造装货最多的极端情形,4次不一定能运完需构造 “最 不利”的极端情形。 解 (1)先往车上尽量装货,一直装到不超过3吨,但再加上一箱便超过3吨为止,照此办理5次至少运输532=10吨,得证; (2)可知3次至多运输333=9吨,考察4次的情况,设每次装x 吨,则由31033 x x ≤?? ->?, 得73 x <。取 2.3x =,每箱重2.33 吨,即12只箱子2.33 吨,一只箱子重0.8吨,则4次不 一定能运完。而由(1)5次一定可以把这此批货物全部运完,所以至少5次一定可以把货物全部运完。 说明 请注意“最不利”的极端情形的构造方式,当然方式不唯一。 情景再现 3.已知函数f( x)= 14 (x +1)2 .若存在t ∈R,只要x ∈[ 1 , m](m >1),就有f(x+t)≤x, 则m 的最大值是( ) (A)8. (B) 9. (C)10. (D)11. 4.现有20 张扑克牌,分别是4 张10 , 4 张9 ,4 张8 ,4 张7 ,4 张6. 为了确保摸出4 对同数字扑克牌,则至少要摸出多少张? C 类例题 例7 给定平面上不全在一直线上的有限个点,试证:必有一条直线只经过其中的两点. 分析 该命题是英国著名数学家西勒维斯特(Sylvester ,1814-1897)提出的,故称之为西勒维斯特问题.这个问题也可以叙述为: 设Ω是平面上的有限点集,若过Ω中任意两点的直线上还存在有Ω的点,则集合Ω中的所有点共线. 西勒维斯特问题初看起来结论似乎比较“显然”,应该不难证明.但实际上这个问题提出近50年的时间内无人解决. 解 设所有的点(有限)构成集合Ω,点P ∈Ω,集合∏表示由至少过A 中两点的全体直线构成的集合,l ∈∏.(),d P l 表示点P 到直线l 的正距离(l 不通过点P ),∑表示所有(),d P l 的集合. 因为Ω中的点不全在一直线上,所以∑非空,又Ω是有限集,所以∑也是有限集,于是∑中有一个最小元素,设为()0,d P m .下面证明:直线m 只经过Ω中的两点. 假定m 经过Ω中的至少三个点,例如经过1P ,2P ,3P .设0P 点在直线m 上的垂足为Q , 那么Q 点的一侧必有两个点(其中一个点可能和Q 重合),设为2P ,3P ,且32Q P Q P >.另 直线n 为经过0P 、3P 的直线,显然()()20,,d P n d P m <.这与()0,d P m 的最小性矛盾,从而m 只能经过两个点. 说明 与西勒维斯特问题相应,有一个对偶的命题:在平面上给定n 条两两互不平行的直线,若对于它们中任何2条直线的交点,都有这n 条直线中的另一条过这点.则这n 条直线共点. 例8设有2n32n 的正方形方格棋盘,在其中任意的3n 个方格中各放一个棋子,求证: 可以选出n 行n 列,使得3n 枚棋子都在这n 行n 列中。 分析 考虑尽可能选取棋子数目较多的n 行。 解 在各行棋子中,一定有一行棋子最多,设有1p 枚棋子。 从剩下的12-n 行中找一行棋子最多的,设有2p 枚,…,找n 行,共有n p p p +++ 21枚棋子,则所选n 行至少有n 2枚棋子。否则,若n p p p +++ 21≤12-n ,则n n n p p p 221+++++ ≥1+n 。∴1p ,2p ,…,n p 中必有一个不大于1,1+n p ,2+n p ,…,n p 2中必有一个大于1,与1p ≥2p ≥…≥n p 2矛盾。∴剩下的n 枚棋子从n 列中选即可。 说明 本题是极端原理在操作策略上解题的一个应用。 情景再现 5.已知:在△ABC 中,∠A >90°,AD 是BC 边上的高,求证:AB +AC <AD +BC 。 6.已知有10张圆纸片,它们盖住的平面图形的面积为1。证明:可以从中选出若干张互不重叠的圆纸片,使得它们的面积之和不小于 9 1。 习题 A 1.把16个互不相等的数排成下表: 11a 12a 13a 14a 21a 22a 23a 24a 31a 32a 33a 34a 41a 42a 43a 44a 先取出每一行最大的数,共得4个数,设其中最小的数为x ,再取出每一列中最小的数,也得到4个数,设其中最大的数为y ,那么x ,y 的大小关系是 ( ) A. x =y B. x <y C. x ≥y D. x ≤y 。 2.已知n 是自然数,且n ≥2,那么方程n n x x x x x x 2121=+++,在正整数范围内的解 ( ) A. 不存在 B. 有且仅有一组 C. 至少有一组 D. 至少有2n 组 3.设有n (n ≥2)名选手进行乒乓球比赛,任两名选手都进行一场比赛,每场比赛均决出胜负,求证:存在选手A ,使得其他的任一选手,或是输给A ,或是输给被A 打败的某一名选手。 4.25个人组成若干个委员会,每个委员会都有5名成员,每两个委员会至多有一名公共成员。证明:委员会的个数不超过30。 5.平面上有4个点,其中任意三个点作成的三角形面积都小于1,试证明:存在一个面积小于4的三角形包含这4个点。 6.两圆外切于点P ,过P 点作两条互相垂直的割线APC ,和BPD ,设两圆的直径为m ,n 。求证:AC 2+BD 2为定值。 B 7.解方组?????? ?=+=+=+=+2 2 14 21432432 2321x x x x x x x x x x x x ,其中i x (i=1,2…,4)为正数。 8.证明:方程 )(32 22 2 u z y x +=+不存在正整数解。 9.将自然数1至100填入10310个方格中,每格一个数,求证:无论怎样安排,总不能使每两个有公共边的方格中所填数之差都不超过5。 10.对于任意一个大于1的自然数n 而言,把n 2个自然数1,2…..n 2,随着填入n 3n 的方格中,每格填一个数,试证明:总有两个相邻的方格,即具有公共边的两个方格中,所填写的两个数的差的绝对值不小于 2 1+n 。 C 11.网球比赛,20人参加14场单打比赛,每人至少上场一次,求证:必有6场比赛,其中12个参赛者各不相同. 12. 在空间给定n 个点的集合Ω,其中任何四点不共圆,任何三点构成三角形,且有一个内角大于 23 π.求证:可以把这n 个点排序为1A ,2A ,…,n A ,使23 i j k A A A π∠> 对任何满足1i j k n ≤<<≤的数组(),,i j k 都成立. 本节“情景再现”解答: 1.分析 考虑边缘位置:P 1为CB 的中点时, 易知P 2、P 3和P 4也应是各边的中点,此时tan θ = 12 ,该值应是界值,故选C. 2.解 显然, PA, PB 是直线l 的极端位置,而k PA =2 , k PB = 34 ,由直线斜率变化规律知,直线l 的斜率 为k ≥2 或k ≤34 ,故选(C) . 3.作函数y = x 的图象, 平移函数y=f(x)的图象使之与 直线y = x 交于点(1 ,1) 和(m, m ),其中m>1.此时所得的图象是y = f(x + t) 的图象的极端位置, 于是,解方程组 f(1+ t) =1 , f(m + t) = m ?? ? 结合m>1 ,t =-4. m=9. 所以,m 的最大值是9 ,选(B) . 4.考虑最不利的情形, 先摸的5 张都是不同数字, 再摸第6 张必有2 张成对, 拿出这一对,余下4 张,再摸第7 张,又考虑最不利的情况— 第7 张与余下的4 张互不成对, 于是摸出第8 张必又有一对,故至少摸出8 张才能保证有两对. 不难想象, 以后每摸出2 张必又确定一对. 因此,至少摸出2 34 + 4 = 12 张才能确保摸出4 对. 5.构造特殊状态——直角三角形。从A 引AE 交BC 于E ,使∠BAE=90°。∴AB 2+AE 2=BE 2,且AB 2AE=BE 2AD 。∴(AB+AE)2= AB 2+AE 2 +2AB 2AE= BE 2 +2BE 2AD < BE 2+2BE 2AD +AD 2=( BE +AD) 2。∴AB+AE 6.⑴若10张圆纸片互不重叠,则本题得证;⑵若10张圆纸片有互相重叠,则先取出 面积最大的圆纸片⊙1o ,并相应取出与其重叠的圆纸片,再依次取出剩下的面积最大的圆纸片⊙2o ,…,得到⊙1o ,⊙2o ,…,⊙n o 。则它们的面积和S 1+S 2+…+S K =πr 12+πr 22+…+πr k 2,又1≤π(3r 1)2+π(3r 2)2+…+π(3r k )2,∴S 1+S 2+…+S K ≥9 1。 本节“习题4”解答: 1. 则有y=4=x 。调整 1,16 的位置,则有x =8,y =5。故选C 事实上:设x=ij a ,则第i 行的每一个数均不超过x ,即1i a ,2i a ,…,ij a ≤x 。又因为每一列中最小的数均不超过该列中第i 行的数,即第1列最小的数≤1i a ≤x ,…,第k 列最小的数≤ik a ≤x 。所以x ≥y 。 2.简单化,从极端n=2分析。 当n=2时,有:2121x x x x =+ ,1)1)(1(21=--x x 。 则在正整数范围内,有221==x x ,事实上:当n>2时,在n n x x x x x x 2121=+++中,令143====n x x x ,则1)1)(1(21-=--n x x 。至少有???==n x x 212或???==22 1x n x 。所以原 方程至少有)1(-n n 组解。故本题选C 。 3.设A 是赢球场数最多的人。⑴对其他的任一选手B ,若输给A ,则得证。⑵若B 不输给A ,即赢A 。若B 没有输给被A 打败的任一个人,即B 赢了被A 打败的任一个人,则B 赢的场数超过A 赢的场数,与A 是赢球场数最多的人矛盾。∴本题得证。 4.设有x 个委员会,并设A 是参加委员会最多的人,设A 参加了n 个委员会。平均每人参加委员会的个数为 5 25 5x x =≤n ,即有x ≤5n 。考虑A 参加的n 个委员会,总人数为4n +1≤25,n ≤6,∴x ≤5n ≤30。 5.以给定的4个点(A 、B 、C 、D )为顶点的三角形数 目是有限的,不妨设ΔABC 是其中面积最大的一个三角形。过A 、B 、C 分别作对边的平行线,它们相交可得ΔEFG (如图所示)。显然S ΔEFG <4,则第四个顶点D 必在ΔEFG 内,否则与ΔABC 的面积最大矛盾,从而得证。 6.可以通过让两条割线处于特殊位置状态,探究出结论,再研究一般情形。由两条割线APC 、BPD 垂直,由勾股定理 可得AP 2 +BP 2 = m 2 ,CP 2 +DP 2 = n 2 。且有AB =m , CD=n 。∴AC 2 +BD 2 =(AP+CP)2 +(BP+DP)2 =AP 2+BP 2+CP 2+DP 2+2(AP 2CP+BP 2DP) = m 2+n 2+2(AP 2CP+BP 2DP)。过点P 作两圆的内公切线EPF ,则由弦切角定理有∠APE=∠PBA ,∠FPC=∠PDC 。又由对顶角相等,知∠APE=∠FPC 。∴∠PBA=∠PDC 。又∠APB=∠CPD=90°,∴ΔABP ∽ΔCDP ,∴ n m CD AB DP BP CP AP ===。从而可得AP= n m CP , BP= n m DP ,则AP 2CP+BP 2DP= n m CP 2CP+ n m DP 2DP=n m ( CP 2 +DP 2 )= n m 2 n 2 =m 2n 。∴AC 2 +BD 2 = m 2 +n 2 +2mn 为定值。 7.容易看出,(2,2,2,2)满足原方程组。下面用极端原理证明唯一性。 设(1x ,2x ,3x ,4x )是原方程组的一组解。若i x 是其中最大的正数,则2 i x ≤i x 2,∴i x ≤2。若j x 是其中最小的正数,则2 j x ≥j x 2,∴j x ≥2。∴1x =2x =3x =4x =2,所以原方程组的解是(2,2,2,2)。 8.假设这个方程有正整数解(x ,y ,z ,u ),则 x 必有最小值。设(0x ,0y ,0z , 0u )是使x 最小的一组解。∵2 020y x +是3的倍数,∴0x ,0y 也均是3的倍数。设m x 30=,n y 30=,则2 2 2 2 003()z u m n +=+。∴0z ,0u 也均是3的倍数,设03z s =,03u t =此 时(m ,n ,s ,t )也是方程的一组解。m<0x 。与x 0的最小性矛盾。故方程 )(32 222u z y x +=+不存在正整数解。 9.考察1和100这两个最小的和最大的数,它们相差99,在10310方格中任何两个方格之间都可以找到一条不超过由18个相连方格组成的路。对于任一条路,即使每两个有公共边的方格中所填数之差为5,所有差的和都小于99。从而必有某两个有公共边的方格中所填数之差超过5。 10.考虑1和n 2的填写:(1)当1和n 2填在相邻方格时,则它们的差的绝对值 2 1)1(22 112 +> -?+= -n n n n ,∴命题成立。 (2)当1和n 2填在不相邻方格中,不妨1填在11a ,n 2填在kl a ,考察差的绝对值之和 ||||||||11211)1(112)1(a a a a a a a a k k k k l k kl -++-+-++--- ≥12 11-=-n a a kl 。设 其中绝对值最大的为m ,则2(n -1)m ≥n 2-1。∴m ≥ 2 1+n 。得证。 11.设第i 场比赛选手为(),i i a b ,全部比赛为(){},1,2,3,,14i i S a b i == . 用逐步生成的办法挑选一个最大的子集.先选()11,a b ,如果()22,a b 中的2a ,2b 与1a ,1b 均不同,则将()22,a b 选入.再检验()33,a b 是否可以选入,一直继续到选出这样一个最大的子集M S ?,M 中的元素的选手均彼此不同,而再添加一对选手时,就有两选手相同了. 设M 的元素个数是r ,共2r 个选手,余下202r -个选手,这202r -个选手中,他们的两选手之间不能比赛(否则这对选手的比赛将选入M ,与M 的最大性矛盾),于是他们只能和M 间涉及到的2r 个选手比赛,且每人至少上场一次,这样至少有202r -次比赛,再加上M 中的r 场比赛,于是()20214r r +-≤.解之得6r ≥,即要证命题成立. 12.由于Ω是有限集,故可从中选取两点A 、B ,使得A B 是所有任意两点之间距离最大者.首先证明:对于任意两点C 、D ∈Ω,有23 C A D π∠< ,23 C B D π∠< . 事实上,在A C B ?、AD B ?中A B 都是最大边,故23 A C B π∠>,23 A D B π∠>,从 而3 C A B π ∠< ,3 D A B π ∠< .由于三面角的任一面角小于另外两个面角之和,故在三面角 A B C D -中,有23 C A D C A B D A B π∠<∠+∠< .同理23 C B D π∠< . 又对任何C 、D ∈Ω,有A C A D ≠.(否则在等腰三角形C AD 中只能有23 C A D π∠>, 矛盾!) 把Ω中的点排列成:1A ,2A ,…,n A .其中1A 为点A ,其余的点则依其与1A 的距离 从小到大排列(有前面的结论,这些距离各不相同),即有12131n A A A A A A <<< . 下面证明:这个排列的方式符合要求. 在1j k A A A ?(1j k n <<≤)中,因为11j k A A A A <,故1k j A A A ∠不可能大于23 π,又 由前面的结论123 j k A A A π∠< ,从而123 j k A A A π∠> . 当1i j k n <<<≤时, 因在1i k A A A ?中,123 i k A A A π∠> ,从而13 k i A A A π ∠< ,同理13 k j A A A π ∠< .于是, 在三面角1k i j A A A A -中1123 i k j k i k j A A A A A A A A A π∠<∠+∠< . 再证明:23 k i j A A A π∠< .事实上,若23 k i j A A A π∠≥,由123 i j A A A π∠> , 123 i k A A A π∠> ,得1i j A A A ∠+1i k A A A ∠+2k i j A A A π∠>.即三面角1i j k A A A A -的3个 面角之和大于2π,这是不可能的. 所以,在i j k A A A ?中必是23 i j k A A A π∠> . 综上所述,所作出的排列方式符合要求. 第31讲容斥原理 例题与方法 例1 在1~100的自然数中,不能被3也不能被5整除的数有多少个? 例2 某班有52人,其中会下棋的有48人,会画画的有37人,会跳舞的有39人,这三项都会的至少有几人? 例3 100名学生中,每人至少懂一种外语,其中75人懂法语,83人懂英语,65人懂日语,懂三种语言的有50人,懂两种外语的有多少人? 例4 在1~143这143个自然数中,与143互质的自然数共有多少个? 例5 某班学生参加语文、数学、英语三科考试,语文、数学、英语都得满分的分别有21人、19人、20人。语文、数学都得满分的有9人;数学、英语都得满分的有7人;语文、英语都得满分的有8人;另有5人三科都未得满分。这个班最多能有多少人? 思考与练习 1.某班有学生46名,其中爱好音乐的有17人,爱好美术的有14人,既爱好音乐又爱好美术的有5人。问:两样都不爱好的有多少人? 2.分母是105的最简真分数共有多少个? 3.一个家电维修站有80%工人精通修彩电,有70%的人精通修空调,10%的人两项不熟悉。问:两项都精通的人占白分之几? 4.在1~100的自然数中,既不能被5整除也不能被9整除的数的和是多少? 5.在1~200的自然数中,能被2整除,或能被3整除,或能被5整除的数共有多少个? 6.在100名学生中,爱好音乐的有56人,爱好体育的有75人,那么既爱好音乐又爱好体育的最少有多少人,最多有多少人? 7.64人订A、B、C三种杂志,订A杂志的有28人,订B杂志的有41人,订C杂志的有20人,订A、B两种杂志的有10人,订B、C两种杂志的有12人,订A、C两种杂志的有12人。三种杂志都订的有多少人? 8.有100位旅客,其中有10人既不懂英语又不懂俄语,有75人懂英语,有83人懂俄语,那么这100位旅客中既懂英语懂俄语的有多少人? 第二十讲容斥原理 第二十讲容斥原理(2) [知识提要] 前面讲述过简单的容斥原理,“容”就是相容,相加,而“斥”就是相斥,相减,容斥原理作为一种计数方法,说简单点,就是从多的往下减,减过头了在加回来,加多了再减,减多了再加……最终得到正确结果。对于计数中容易出现重复的题目,我们常常采用容斥原理,去掉重复的情况。应用于计数集合划分有重叠,无法简单应用加法原理的情况下。 在计数时,为了使重叠部分不被重复计算,人们研究出一种新的计数方法,这种方法的基本思想是:先不考虑重叠的情况,把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来,然后再把计数时重复计算的数目排斥出去,使得计算的结果既无遗漏又无重复,这种计数的方法称为容斥原理。 如果被计数的事物有A、B两类,那么,具体公式为: A类或B类元素个数= A类元素个数+ B类元素个数—既是A类又是B类的元素个数。 如果被计数的事物有A、B、C三类,那么,具体公式为: A类或B类或C类元素个数= A类元素个数+ B类元素个数+C类元素个数—既是A类又是B类的元素个数—既是A类又是C类的元素个数—既是B类又是C类的元素个数+既是A类又是B类而且是C类的元素个数。 有了以上的容斥原理,一些看起来头绪很多的问题就可以比较方便地得到解决。 [经典例题] [例1]五(1)班有学生42人,参加体育代表队的有30人,参加文艺代表队的25人,并且每个人都至少参加了一个队,这个班两队都参加的有几个人? [分析]我们可以画一个图帮助思考,画两个相交的圆圈: 其中一个表示体育代表队,另一个表示文艺代表队,那么两圆的内部共有42人,而体育代表队的圆中有30人,文艺代表队的图中有25人,但: 30+25=55>42,这是因为两队都参加的人被计算了两次,因此55-42=13,即是两队都参加的人数。 [解答]解:(30+25)-42=13(人) 答:两队都参加的有13人。 [评注]可能有很多同学还是刚刚接触容斥原理,所以我们用图形来形象地描绘整个问题。当容斥原理的题目做多了之后,很多基本的题目就不再需要一个一个的画图了。但是,当遇到复杂的问题时,图形还是帮助我们理解和解决问题的一个帮手。 [举一反三] 1、某班学生每人家里至少有空调和电脑两种电器中的一种,已知家中有空调的有41人,有电脑的有34人,二者都有的有27人,这个班有学生多少人? 初一数学竞赛系列讲座 容斥原理 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN# 初一数学竞赛系列讲座(15) 容斥原理 一、 知识要点 1、容斥原理 在计数时,常常遇到这样的情况,作合并运算时会把重复的部分多算,需要减去;作排除运算时会把重复部分多减,需要加上,这就是容斥原理。它的基本形式是: 记A 、B 是两个集合,属于集合A 的东西有A 个,属于集合B 的东西有B 个,既属于集合A 又属于集合B 的东西记为B A ,有B A 个;属于集合A 或属于集合B 的东西记为B A ,有B A 个,则有:B A =A +B -B A 容斥原理可以用一个直观的图形来解释。 如图, 左圆表示集合A ,右圆表示集合B ,两圆的公共部分表示B A ,两圆合起来的部分表示B A , 由图可知:B A =A +B -B A 容斥原理又被称作包含排除原理或逐步淘汰原则。 二、 例题精讲 例1 在1到200的整数中,既不能被2整除,又不能被3整除的整数有多少个 分析:根据容斥原理,应是200减去能被2整除的整数个数,减去能被3整除的整数个数,还要加上既能被2整除又能被3整除,即能被6整除的整数个数。 解:在1到200的整数中,能被2整除的整数个数为:2?1,2?2,…,2?100,共100个; 在1到200的整数中,能被3整除的整数个数为:3?1,3?2,…,3?66,共66个; 在1到200的整数中,既能被2整除又能被3整除,即能被6整除的整数个数为: 6?1, 6?2,…,6?33,共33个; 所以,在1到200的整数中,既不能被2整除,又不能被3整除的整数个数为: 點算的奧秘:容斥原理基本公式 「容斥原理」(Principle of Inclusion and Exclusion)(亦作「排容原理」)是「點算組合學」中的一條重要原理。但凡略為複雜、包含多種限制條件的點算問題,都要用到這條原理。現在首先從一個點算問題說起。 例題1:設某班每名學生都要選修至少一種外語,其中選修英語的學生人數為25,選修法語的學生人數為18,選修德語的學生人數為20,同時選修英語和法語的學生人數為8,同時選修英語和德語的學生人數為13 ,同時選修法語和德語的學生人數為6,而同時選修上述三種外語的學生人數則為3,問該班共有多少名學生? 答1:我們可以把上述問題表達為下圖: 其中紅色、綠色和藍色圓圈分別代表選修英語、法語和德語的學生。根據三個圓圈之間的交叉關係,可把上圖分為七個區域,分別標以A至G七個字母。如果我們用這七個字母分別代表各字母所在區域的學生人數,那麼根據題意,我們有以下七條等式:(1) A+D+E+G = 25;(2) B+D+F+G = 18;(3) C+E+F+G = 20;(4) D+G = 8; (5) E+G = 13;(6) F+G = 6;(7) G = 3。現在我們要求的是A+B+C+D+E+F+G。如何利用以上資料求得答案? 把頭三條等式加起來,我們得到A+B+C+2D+2E+2F+3G = 63。可是這結果包含了多餘的D、E、F和G,必須設法把多餘的部分減去。由於等式(4)-(6)各有一個D、E和F,若從上述結果減去這三條等式,便可以把多餘的D、E和 F減去,得A+B+C+D+E+F = 36。可是這麼一來,本來重覆重現的G卻變被完全減去了,所以最後還得把等式(7)加上去,得最終結果為A+B+C+D+E+F+G = 39,即該班共有39名學生。□ 在以上例題中,給定的資料是三個集合的元素個數以及這些集合之間的交集的元素個數。在該題的解答中,我們交替加上及減去這些給定的資料。如果我們用 S 1、S 2 和S 3 分別代表選修英語、法語和德語學生的集合,那麼我們要求的答案就 是|S 1∪ S 2 ∪ S 3 |,而該題的解答則可以重新表達為 13.1 半径为R 的均质圆轮质量为m ,图a ,b 所示为圆轮绕固定轴O 转动,角速度为ω,图c 所示为圆轮在水平面上作纯滚动,质心速度为v 。试分别计算它们的动能。 解: (a )圆轮绕固定轴O 转动,动能为 22223 ,21 mR mR J J J T C O O = +== ω 导得 243mR T = (b )圆轮绕固定轴O 转动,动能为 2221 ,21 mR J J T O O = = ω 导得 241 mR T = (c )圆轮在水平面上作纯滚动,由K?nig 定理,动能为 22221 ,,21 21mR J R v J mv T C C = =+= ωω 导得 243mR T = 13.2 图示均质杆长l ,质量m ,绕点O 转动的角速度为ω,均质圆盘半径为R ,质量m 与 杆相同,求下列三种情况下系统的动能: (a )圆盘固结于杆; (b )圆盘绕轴A 转动,相对于杆的角速度为ω-; (c )圆盘绕轴A 转动,相对于杆的角速度为ω。 解: (a )圆盘固结于杆,则圆盘的运动为绕点O 转动,角速度为ω,则系统动能为 222221222121 ,12 1 ,2 1 21ml mR ml J J ml J J J T A += +== += ωω 导得 2 2212132121ωm l R T ??? ??+= (b )圆盘绕轴A 转动,相对于杆的角速度为ω-,则圆盘的绝对角速度等于零,则系统动 能为 l v ml J mv J T A A ωω== += ,121 ,212121221 导得 2 22413ωml T = (c )圆盘绕轴A 转动,相对于杆的角速度为ω,则圆盘的绝对角速度等于2ω,则系统动 能为 ()l v mR J ml J J mv J T A A ωωω== = ++= ,21 ,12 1 ,22 12121222122221 导得 2222121321ωm R l T ??? ??+= 13.3 输送器A 以10m/s 的速度沿轨道运动如图示,其上用轻杆吊一重450N 、半径为0.3m 的均质圆盘。若圆盘以5rad/s 的角速度转动,试计算圆盘在此瞬时的动能。 解:均质圆盘作平面运动。 C (基点A ):i v v v )(A CA A C l v ω+=+= 圆盘动能: m N 5.62762121)(212121222A 2C 2C ?=++=+= ωωωr g W l v g W J mv T 13.4 均质杆CD 和EA 分别重50N 和80N ,铰接于点B 。若杆EA 以2rad/s =ω绕A 转动, 试计算图示位置两杆的动能。 解:B (基点D ):BD D B v v v += m/s)(34.13B D ==v v m/s)(8.22B BD ==v v , rad/s)(314 CD = ω 第二十讲容斥原理(2) [知识提要] 前面讲述过简单的容斥原理,“容”就是相容,相加,而“斥”就是相斥,相减,容斥原理作为一种计数方法,说简单点,就是从多的往下减,减过头了在加回来,加多了再减,减多了再加……最终得到正确结果。对于计数中容易出现重复的题目,我们常常采用容斥原理,去掉重复的情况。应用于计数集合划分有重叠,无法简单应用加法原理的情况下。 在计数时,为了使重叠部分不被重复计算,人们研究出一种新的计数方法,这种方法的基本思想是:先不考虑重叠的情况,把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来,然后再把计数时重复计算的数目排斥出去,使得计算的结果既无遗漏又无重复,这种计数的方法称为容斥原理。 如果被计数的事物有A、B两类,那么,具体公式为: A类或B类元素个数= A类元素个数+ B类元素个数—既是A类又是B类的元素个数。 如果被计数的事物有A、B、C三类,那么,具体公式为: A类或B类或C类元素个数= A类元素个数+ B类元素个数+C类元素个数—既是A 类又是B类的元素个数—既是A类又是C类的元素个数—既是B类又是C类的元素个数+既是A类又是B类而且是C类的元素个数。 有了以上的容斥原理,一些看起来头绪很多的问题就可以比较方便地得到解决。 [经典例题] [例1]五(1)班有学生42人,参加体育代表队的有30人,参加文艺代表队的25人,并且每个人都至少参加了一个队,这个班两队都参加的有几个人? [分析]我们可以画一个图帮助思考,画两个相交的圆圈: 其中一个表示体育代表队,另一个表示文艺代表队,那么两圆的内部共有42人,而体育代表队的圆中有30人,文艺代表队的图中有25人,但:30+25=55>42,这是因为两队都参加的人被计算了两次,因此55-42=13,即是两队都参加的人数。 [解答]解:(30+25)-42=13(人) 答:两队都参加的有13人。 [评注]可能有很多同学还是刚刚接触容斥原理,所以我们用图形来形象地描绘整个问题。当容斥原理的题目做多了之后,很多基本的题目就不再需要一个一个的画图了。但是,当遇到复杂的问题时,图形还是帮助我们理解和解决问题的一个帮手。 [举一反三] 1、某班学生每人家里至少有空调和电脑两种电器中的一种,已知家中有空调的有41人,有电脑的有34人,二者都有的有27人,这个班有学生多少人? 2、六年级共有96人,两种刊物每人至少订其中一种,有2 3的人订《少年报》,有1 2 的 人订《数学报》,两种刊物都订的有多少人? 3、森林中住着很多动物,据说狮子大王派仙鹤去统计鸟的种数,蝙蝠跑去说:“我有翅膀,我算鸟类。”仙鹤把蝙蝠统计进去了,结果得出森林中共有80种鸟类,狮子大王又派大象去统计兽类的种数,蝙蝠又跑去说:“我没有羽毛,我应该算兽类。”大家又把蝙蝠算为兽类,统计出森林中共有70种兽类。最后狮子大王问:森林中共有鸟类和兽类多少种?狐狸军师听了仙鹤和大象的统计结果,向狮子大王报告:“森林中鸟类与兽类共计150种。” 第11章动量矩定理 、是非题(正确的在括号内打“√”、错误的打“X” ) 1. 质点系对某固定点(或固定轴)的动量矩,等于质点系的动量对该点(或轴)的矩。 2. 质点系所受外力对某点(或轴)之矩恒为零,则质点系对该点(或轴)的动量矩不变。 3. 质点系动量矩的变化与外力有关,与内力无关。 4. 质点系对某点动量矩守恒,则对过该点的任意轴也守恒。 5. 定轴转动刚体对转轴的动量矩,等于刚体对该轴的转动惯量与角加速度之积。 6. 在对所有平行于质心轴的转动惯量中, 以对质心轴的转动惯量为最大。 d i n 7. 质点系对某点的动量矩定理 L ='、M O (F i e )中的点O ”是固定点或质点系的质心。 dt i J 8. 如图11.23所示,固结在转盘上的均质杆 AB,对转轴的转动惯量为 1 2 2 ml mr ,式中m 为AB 杆的质量。 3 9. 当选质点系速度瞬心P 为矩心时,动量矩定理一定有-L P 八M P (F i e ) 不需附加任何条件。 10.平面运动刚体所受外力对质心的主矩等于零,则刚体只能做平动;若所受外力的主 矢等于零,刚体只能作绕质心的转动。 、填空题 1. 绕定轴转动刚体对转轴的动量矩等于刚体对转轴的转动惯量与 角速度的乘积。 2. 质量为 m ,绕Z 轴转动的回旋半径为 匚 则刚体对Z 轴的转动惯量为J Z m<2 。 3. 质点系的质量与质心速度的乘积称为 质点系的动量。 4. 质点系的动量对某点的矩随时间的变化规律只与系统所受的 外力对该点的矩有关, 而与系统的 内力无关。 5. 质点系对某点动量矩守恒的条件是 质点系所受的全部外力对该点之矩的矢量和等于 零,质点系的动量对 X 轴的动量矩守恒的条件是 质点系所受的全部外力对 X 轴之矩的代数 (× ) (√) (√) (√) (× ) (× ) (√) 2 J o=J A mr 的形式,而 l 图 11.23 ·125· 第11章 动量矩定理 一、是非题(正确的在括号内打“√”、错误的打“×”) 1. 质点系对某固定点(或固定轴)的动量矩,等于质点系的动量对该点(或轴)的矩。 (×) 2. 质点系所受外力对某点(或轴)之矩恒为零,则质点系对该点(或轴)的动量矩不变。(√) 3. 质点系动量矩的变化与外力有关,与内力无关。 (√) 4. 质点系对某点动量矩守恒,则对过该点的任意轴也守恒。 (√) 5. 定轴转动刚体对转轴的动量矩,等于刚体对该轴的转动惯量与角加速度之积。 (×) 6. 在对所有平行于质心轴的转动惯量中,以对质心轴的转动惯量为最大。 (×) 7. 质点系对某点的动量矩定理e 1d ()d n O O i i t ==∑L M F 中的点“O ”是固定点或质点系的质心。 (√) 8. 如图11.23所示,固结在转盘上的均质杆AB ,对转轴的转动惯量为20A J J mr =+ 221 3 ml mr =+,式中m 为AB 杆的质量。 (×) 9. 当选质点系速度瞬心P 为矩心时,动量矩定理一定有e 1d ()d n P P i i t ==∑L M F 的形式,而 不需附加任何条件。 (×) 10. 平面运动刚体所受外力对质心的主矩等于零,则刚体只能做平动;若所受外力的主矢等于零,刚体只能作绕质心的转动。 (×) A B l O ω r 图11.23 二、填空题 1. 绕定轴转动刚体对转轴的动量矩等于刚体对转轴的转动惯量与角速度的乘积。 2. 质量为m ,绕z 轴转动的回旋半径为ρ,则刚体对z 轴的转动惯量为2ρm J z =。 3. 质点系的质量与质心速度的乘积称为质点系的动量。 4. 质点系的动量对某点的矩随时间的变化规律只与系统所受的外力对该点的矩有关,而与系统的内力无关。 5. 质点系对某点动量矩守恒的条件是质点系所受的全部外力对该点之矩的矢量和等于零,质点系的动量对x 轴的动量矩守恒的条件是质点系所受的全部外力对x 轴之矩的代数 第六讲 容斥原理 在一些计数问题中,经常遇到有关集合元素个数的计算。我们用|A |表示有限集A 的元素的个数。在两个集合的研究中,已经知道,求两个集合并集的元素个数,不能简单地把两个集合的元素个数相加,而要从两根集合的个数之中减去重复计算的元素个数,用式子可以表示成 |A ∪B |=|A |+|B |–|A ∩B |。 我们称这一公式为包含与排除原理,简称为容斥原理。 包含与排除原理|告诉我们,要计算两个集合A 、B 的并集A ∪B 的元素个数,可以分一下两步进行: 第一步:分别计算集合A 、B 的元素个数,然后加起来。即先求|A |+|B |(意思是把A 、B 的一切元素都“包含”进来,加在一起); 第二步“从上面的和中减去交集的元素的个数,即减去|A ∩B |(意思是“排除”了重复计算的元素的个数)。 例1.求不超过20的正整数中是2的倍数或3的倍数的数共有多少? 解:设I ={1、2、3、…、19、20},A ={I 中2的倍数},B ={I 中3的倍数}。 显然题目中要求计算并集A ∪B 的元素个数,即求|A ∪B |。 我们知道A ={2、4、6、……、20},所以|A |=10, B ={3、6、9、12、15、18},|B |=6。 A ∩ B ={I 中既是2的倍数又是3的倍数}={6、12、18},所以|A ∩B |=3, 根据容斥原理有|A ∪B |=|A |+|B |–|A ∩B |=10+6–3=13. 答:所求的数共有13个。 此题可以直观地用图表示如下: 例2.某班统计考试成绩,数学得90分以上的有25人,语文得90分以上的有21人,两科中至少有一科在90分以上的有38人,问两科都在90分以上的有多少人? 解:设A ={数学在90分以上的学生},B ={语文在90分以上的学生}, 由题意知|A |=25,|B |=21。 A ∪ B ={数学、语文至少一科在90分以上的学生},|A ∪B |=38。 A ∩B ={数学、语文都在90分以上的学生}, 由容斥原理知|A ∪B |=|A |+|B |–|A ∩B |, 所以|A ∩B |=|A |+|B |–|A ∪B |=25+21–38=8。 答:两科都在90分以上的有8人。 画图分析一下: 15 9320 18 16141210 8 642B A 容斥原理 在计数时,为了使重叠部分不被重复计算,人们研究出一种新的计数方法,这种方法的基本思想是:先不考虑重叠的情况,把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来,然后再把计数时重复计算的数目排斥出去,使得计算的结果既无遗漏又无重 复,这种计数的方法称为容斥原理。 例、一次期末考试,某班有15人数学得满分,有12人 语文得满分,并且有4人语、数都是满分,那么这个班 至少有一门得满分的同学有多少人? 结论:(公式一) 如果被计数的事物有A、B两类,那么: (A类和B类)事物个数= A个数+ B个数—既是A类又是B类的事物个数。 A∪B=A+B-A∩B 例题1、某班学生每人家里至少有空调和 电脑两种电器中的一种,已知家中有空调 的有41人,有电脑的有34人,二者都有 的有27人,这个班有学生多少人? 例题2、一个班有45名学生,订阅《小学生数学报》 的有15人,订阅《今日少年报》的有10人, 两种报纸都订阅的有6人。 (1)订阅报纸的总人数是多少? (2)两种报纸都没订阅的有多少人? 例题3、在1到1000的自然数中,能被3或5整除的数共有多少个?不能被3或5整除的数共有多少个? 例、某校5(1)班,每人在暑假里都参加体育训练队, 其中参加足球队的有25人,参加排球队的有22人, 参加游泳队的有34人,足球、排球都参加的有12人, 足球、游泳都参加的有18人,排球、游泳都参加 的有14人,三项都参加的有8人,这个班有多少人? 那么根据题意,我们有以下七条等式: (1)A+D+E+G =25; (2) B+D+F+G =34; (3) C+E+F+G = 22; (4) D+G =18; (5) E+G =12; (6) F+G =14; (7) G = 8。 现在我们要求的是A+B+C+D+E+F+G=? 把头三条等式加起来,我们得到: A+B+C+2D+2E+2F+3G = 81 结果包含了多余的D、E、F和G,必须设法把多余的部分减去。 由于等式(4) (5) (6)各有一个D、E和F, 减去这三条等式,便可以把多余的D、E和 F减去, 得A+B+C+D+E+F = 37。可是这么一来, 本来重复重现的G却变被完全减去了,所以最后还得把等式(7)加上去, 得最终结果为A+B+C+D+E+F+G = 45,即该班共有45名学生。 结论(公式二) 如果被计数的事物有A、B、C三类,那么,A类和B类和C类事物个数= A类事物个数+ B类事物个数+C类事物个数—既是A类又是B类的事物个数—既是A类又是C类的事物个数—既是B类又是C类的事物个数+既是A类又是B类而且是C类的事物个数。 A∪B∪C=A+B+C-A∩B-A∩C-B∩C+ A∩ B∩C 例题4、设某班每名学生都要选修至少一种外语,其中选修英语的学生人数为25,选修法语的学生人数为18,选修德语的学生人数为20,同时选修英语和法语的学生人数为8,同时选修英语和德语的学生人数为13 ,同时选修法语和德语的学生人数为6,而同时选修上述三种外语的学生人数则为3,问该班共有多少名学生? 例题5、在一个炎热的夏日,几个小朋友去冷饮店,每人至少要了一样冷饮,其中有6人要了冰棍,6人要了汽水, 4人要了雪碧,只要冰棍和汽水的有3人,只要冰棍和雪碧的没有,只要汽水和雪碧的有1人;三样都要的有1人。问:共有几个小朋友去了冷饮店? 第八讲容斥原理 在一些计数问题中,经常遇到有关集合元素个数的计算。我们用|A|表示有限集A的元素个数。在并集的讨论中,已经知道,求两个集合并集的元素的个数,不能简单地把两个集合的元素个数相加,而要从两个集合个数之和中减去重复计算的元素个数,即减去交集的元素个数,用式子可表示成 |A∪B|=|A|+|B|-|A∩B| 我们称这一公式为包含与排除原理,简称容斥原理。 包含与排除原理告诉我们,要计算两个集合A、B的并集A∪B的元素的个数,可分以下两步进行: 第一步分别计算集合A、B的元素个数,然后加起来,即先求|A|+|B|(意思是把A、B的一切元素都“包含”进来,加在一起); 第二步从上面的和中减去交集的元素个数,即减去|A∩B|(意思是“排除”了重复计算的元素个数)。 例1 求不超过20的正整数中是2的数倍或3的倍数的数共有多少个。分析与解:设I={1,2,3,…,19,20},A={I中2的倍数},B={I 中3的倍数}。 显然,题目要求计算并集|A∪B|的元素个数,即求|A∪B|。 易知, A={2,4,6,…,18,20}, 共有10个元素,即|A|=10, B={3,6,9,12,15,18}, 共有6个元素,即|B|=6。 A∩B={I中既是2的倍数又是3的倍数} ={6,12,18} 共有3个元素,即|A∩B|=3,所以 |A∪B|=|A|+|B|-|A∩B| =10+6-3=13 答:所求的数共有13个。 此题可直观地图示如下: 图8-1中,A表示不超过20的正整数中2的倍数的集合。B表示不超过20的正整数中3的倍数的集合。在不超过20的正整数中既是2的倍数又是3的倍数的数有6,12,18,即A∩B中的数。 例2 某班统计考试成绩,数学得90分上的有25人;语文得90分以上的有21人;两科中至少有一科在90以上有38人。问两科都在90分以上的有多少人?(1985年初一迎春杯数学竞赛试题) 解:设A={数学成绩90分以上的学生), B={语文成绩90分以上的学生}。 第14讲 容斥问题 知识梳理 森林中住着很多动物,据说狮子大王派仙鹤去统计鸟类的种数,蝙蝠跑过去对仙鹤说;“我有翅膀,我应该是属于鸟类的。”于是仙鹤就把蝙蝠统计到鸟类的种类里去了,结果得出森林中一共有80种鸟类。狮子大王又派大象去统计野兽的种类数,蝙蝠听说又来统计兽类了,急忙跑过去对大象说;“我没有羽毛,我应该是属于兽类的。”于是大象就把蝙蝠统计到兽类的种类里去了,结果统计出森林中一共有60种兽类。最后狮子大王问:“森林中共有鸟类和兽类多少种?”狡猾的狐狸听见了仙鹤和大象的统计结果,高兴地向狮子大王汇报:“这还不简单!森林中共有鸟类和兽类140种。”这个统计正确吗? 同学们肯定会说:“不对!蝙蝠被算了两次,应该再减去一,是139种。”这个故事说明了一个数学问题,那就是被称为“容斥原理”的包含与排除问题。当需要计数的两类事物互相包含(有部分重复交叉)时,应把重复计数的部分排除掉。由此我们得到逐步排除法(容斥原理):当两个计数部分有重复时,为了不重复计数,应从它们的和中减去重复部分。 容斥原理1 如果被计数的事物有A、B两类,那么,A类B类元素个数总和= 属于A类元素个数+ 属于B类元素个数—既是A类又是B类的元素个数。 即A∪B = A+B - A∩B 容斥原理2 如果被计数的事物有A、B、C三类,那么,A类和B类和C类元素个数总和= A 类元素个数+ B类元素个数+C类元素个数—既是A类又是B类的元素个数—既是A 类又是C类的元素个数—既是B类又是C类的元素个数+既是A类又是B类而且是C类的元素个数。 即A∪B∪C = A+B+C - A∩B - B∩C - C∩A + A∩B∩C 典型例题 容斥原理1 【例1】★一次期末考试,某班有15人数学得满分,有12人语文得满分,并且有4人语、数都是满分,那么这个班至少有一门得满分的同学有多少人? 【解析】依题意,被计数的事物有语、数得满分两类,“数学得满分”称为“A类元素”,“语文得满分”称为“B类元素”,“语、数都是满分”称为“既是A类又是B类的元素”,“至少有一门得满分的同学”称为“A类和B类元素个数”的总和。 15+12-4=23 【小试牛刀】电视台向100人调查前一天收看电视的情况,有62人看过2频道,34人看过8频道,其中11人两个频道都看过。两个频道都没看过的有多少人? 【解析】100-(62+34-11)=15 【例2】★一个班有学生48人,每人至少参加跑步、跳高两项比赛中的一项。已知参加跑步的有37人,参加跳高的有40人,请问:这两项比赛都参加的学生有多少人? 【解析】两项比赛都参加的学生人数,就是参加跑步人数、参加跳高人数重复的部分,排除掉重复部分,所得的就是全体参赛人数,也就是全班学生人数。 40-(48-37)=29人。 【小试牛刀】五年级96名学生都订了报纸,有64人订了少年报,有48人订了小学生报。两种报纸都订的有多少人? 【解析】用左边的圆表示订少年报的64人,右边的圆表示订小学报的48人,中间重叠部分 (a ) 第11章 达朗贝尔原理及其应用 11-1 均质圆盘作定轴转动,其中图(a ),图(c )的转动角速度为常数,而图(b ),图(d )的角速度不为常量。试对图示四种情形进行惯性力的简化。 r , 0 ,α I ( d ) I =F , αα2 I 2 1mr J M O O = = 11-2矩形均质平板尺寸如图,质量27kg ,由两个销子 A 、 B 悬挂。若突然撤去销子B ,求在撤 去的瞬时平板的角加 速度和销子A 的约束力。 解:如图(a ):设平板的质量为m ,长和宽分别为a 、b 。 αα375.3I =?=AC m F ααα5625.0])(12 1 [222I =?++==AC m b a m J M A A ∑=0)(F A M ;01.0I =-mg M A ;2rad/s 04.47=α ∑=0x F ;0sin I =-Ax F F θ;其中:6.05 3sin ==θ N 26.956.004.47375.3=??=Ax F ∑=0y F ;0cos I =-+mg F F Ay θ;8.05 4sin ==θ N 6.1378.004.47375.38.927=??-?=Ay F 11-3在均质直角构件ABC 中,AB 、BC 两部分的质量各为3.0kg ,用连杆AD 、DE 以及绳子AE 保持在图示位置。若突然剪断绳子,求此瞬时连杆AD 、BE 所受的力。连杆的质量忽略不计,已知l = 1.0m ,φ = 30o。 解:如图(a ):设AB 、BC 两部分的质量各为m 直角构件ABC 作平移,其加速度为a = a A ,质心在O 处。 ma F 2I = ∑=0)(F O M ; 04 sin )(43 cos 4cos =+--l F F l F l F B A A B ??? (1) ∑=0AD F ; 0cos 2=-+?mg F F B A (2) 联立式(1)和式(2),得:A B F mg F 3+= 习 题 ( ( 第11讲容斥原理 知识要点: 一、两量重叠问题 在一些计数问题中,经常遇到有关集合元素个数的计算.求两个集合并集的元素的个 数,不能简单地把两个集合的元素个数相加,而要从两个集合个数之和中减去重复计算的 元素个数,即减去交集的元素个数,用式子可表示成:A B A B A B =+-(其中符号 “” 读作“并”,相当于中文“和”或者“或”的意思;符号“”读作“交”,相当于中文“且” 的意思.)则称这一公式为包含与排除原理,简称容斥原理.图示如下:A表示小圆部分, B表示大圆部分,C表示大圆与小圆的公共部分,记为:A B,即阴影面积.图示如下:A 表示小圆部分,B 表示大圆部分,C表示大圆与小圆的公共部分,记为:A B,即阴影 面积. A B 、的并集A B的元素的个数,可分以下两 步进行:第一步:分别计算集合A B 、的元素个数,然后加起来,即先求A B +(意思是把A B 、 的一切元素都“包含”进来,加在一起);第二步:从上面的和中减去交集的元素个数, 即减去C A B =(意思是“排除”了重复计算的元素个数). 二、三量重叠问题 A类、B 类与C类元素个数的总和A =类元素的个数B +类元素个数C +类元素个数-既 是A类又是B类的元素个数-既是B类又是C类的元素个数-既是A类又是C类的元素个 数+同时是A类、B类、C类的元素个数.用符号表示为: A B C A B C A B B C A C =++---+.图示如下: 模块一、两量重叠问题 1.实验小学四年级二班,参加语文兴趣小组的有28 人,参加数学 兴趣小组的有29人,有12人两个小组都参加.这个班有多少人 参加了语文或数学兴趣小组? 2.芳草地小学四年级有58人学钢琴,43人学画画,37人既学钢琴又学画画,问只学钢 琴和只学画画的分别有多少人? 3.某班共有46人,参加美术小组的有12人,参加音乐小组的有23人,有5人两个小组都 参加了.这个班既没参加美术小组也没参加音乐小组的有多少人? 4.四年级一班有45人,其中26人参加了数学竞赛,22人参加了作文比赛,12人两 项比赛都参加了.一班有多少人两项比赛都没有参加? 5.实验二校一个歌舞表演队里,能表演独唱的有10人,能表演跳舞的有18人,两种都 能表演的有7人.这个表演队共有多少人能登台表演歌舞? 6.某次英语考试由两部分组成,结果全班有12人得满分,第 一部分有25人做对,第二部分有19人有错,问两部分都有 错的有多少人? 7.对全班同学调查发现,会游泳的有20人,会打篮球的有25人.两项都会的有10人, 两项都不会的有9人.这个班一共有多少人? 1.先包含——A B + 重叠部分A B计算了2次,多加了1次; 2.再排除——A B A B +- 把多加了1次的重叠部分A B减去. 图中小圆表示A的元素的个数,中圆表示B的元素的个数, 大圆表示C的元素的个数. 1.先包含:A B C ++ 重叠部分A B、B C、C A重叠了2次,多加了1次. 2.再排除:A B C A B B C A C ++--- 重叠部分A B C重叠了3次,但是在进行A B C ++- A B B C A C --计算时都被减掉了. 3.再包含:A B C A B B C A C A B C ++---+. 两部 分全 对的 两部分都有错的 只做 对第 二部 分的 只做 对第 一部 分的 会 打 篮 球 的 会 游 泳 的 两 项 都 会 的 两项都不会的 B A 第一讲集合与容斥原理 数学是一门非常迷人的学科,久远的历史,勃勃的生机使她发展成为一棵枝叶茂盛的参天大树,人们不禁要问:这根大树到底扎根于何处?为了回答这个问题,在19世纪末,德国数学家康托系统地描绘了一个能够为全部数学提供基础的通用数学框架,他创立的这个学科一直是我们数学发展的根植地,这个学科就叫做集合论。它的概念与方法已经有效地渗透到所有的现代数学。可以认为,数学的所有内容都是在“集合”中讨论、生长的。 集合是一种基本数学语言、一种基本数学工具。它不仅是高中数学的第一课,而且是整个数学的基础。对集合的理解和掌握不能仅仅停留在高中数学起始课的水平上,而要随着数学学习的进程而不断深化,自觉使用集合语言(术语与符号)来表示各种数学名词,主动使用集合工具来表示各种数量关系。如用集合表示空间的线面及其关系,表示平面轨迹及其关系、表示方程(组)或不等式(组)的解、表示充要条件,描述排列组合,用集合的性质进行组合计数等。集合的划分反映了集合与子集之间的关系,这既是一类数学问题,也是数学中的解题策略——分类思想的基础,在近几年来的数学竞赛中经常出现,日益受到重视,本讲主要介绍有关的概念、结论以及处理集合、子集与划分问题的方法。 1.集合的概念 集合是一个不定义的概念,集合中的元素有三个特征: (1)确定性设A是一个给定的集合,a是某一具体对象,则a或者是A的元素,或者不是A的元素,两者必居其一,即a∈A与a?A仅有一种情况成立。 (2)互异性一个给定的集合中的元素是指互不相同的对象,即同一个集合中不应出现同一个元素. (3)无序性 2.集合的表示方法 主要有列举法、描述法、区间法、语言叙述法。常用数集如:R , ,应熟记。 N, Z Q 3.实数的子集与数轴上的点集之间的互相转换,有序实数对的集合与平面上的点集可以互相转换。对于方程、不等式的解集,要注意它们的几何意义。 4.子集、真子集及相等集 (1)A?? B A?B或A=B; (2)A?B?A?B且A≠B; (3)A=B?A?B且A?B。 5.一个n阶集合(即由个元素组成的集合)有n2个不同的子集,其中有n2-1个非空子集,也有n2-1个真子集。 6.集合的交、并、补运算 x∈} A B={A |且B x∈ x x∈} A B={A |或B x x∈ x?} A∈ {且A =| I x x 要掌握有关集合的几个运算律: (1)交换律A B=B A,A B=B A; (2)结合律A (B C)=(A B) C, A ( B C)=(A B) C; 理论力学参考答案第11章盛冬发 __________________________________________________ 第11章 动量矩定理 一、是非题(正确的在括号内打“√”、错误的打“×”) 1. 质点系对某固定点(或固定轴)的动量矩,等于质点系的动量对该点(或轴)的矩。 (×) 2. 质点系所受外力对某点(或轴)之矩恒为零,则质点系对该点(或轴)的动量矩不变。(√) 3. 质点系动量矩的变化与外力有关,与内力无关。 (√) 4. 质点系对某点动量矩守恒,则对过该点的任意轴也守恒。 (√) 5. 定轴转动刚体对转轴的动量矩,等于刚体对该轴的转动惯量与角加速度之积。 (×) 6. 在对所有平行于质心轴的转动惯量中,以对质心轴的转动惯量为最大。 (×) 7. 质点系对某点的动量矩定理e 1 d ()d n O O i i t ==∑L M F 中的点“ O ”是 固定点或质点系的质心。 (√) __________________________________________________ 8. 如图11.23所示,固结在转盘上的均质杆AB ,对转轴的转动惯量为20 A J J mr =+ 221 3 ml mr =+,式中m 为 AB 杆的质量。 (×) 9. 当选质点系速度瞬心P 为矩心时,动量矩定理一定有 e 1 d ()d n P P i i t ==∑L M F 的形式,而不需附加任何条件。 (×) 10. 平面运动刚体所受外力对质心的主矩等于零,则刚体只能做平动;若所受外力的主矢等于零,刚体只能作绕质心的转动。 (×) 图11.23 二、填空题 1. 绕定轴转动刚体对转轴的动量矩等于刚体对转轴的转动惯量与角速度的乘积。 2. 质量为m ,绕z 轴转动的回旋半径为ρ,则刚体对z 轴的转动惯量为2ρm J z =。 3. 质点系的质量与质心速度的乘积称为质点系的动量。 y 第十一章 动量矩定理 习题解 [习题11-1] 刚体作平面运动。已知运动方程为:2 3t x C =,24t y C =,3 2 1t = ?,其中长度以m 计,角度以rad 计,时间以s 计。设刚体质量为kg 10,对于通过质心C 且垂直于图平面的惯性半径m 5.0=ρ,求s t 2=时刚体对坐标原点的动量矩。 解: )(1223|22m x t C =?== )(1624|2 2m y t C =?== t t dt d dt dx v C Cx 6)3(2=== )/(1226|2s m v t Cx =?== t t dt d dt dy v C Cy 8)4(2=== )/(1628|2s m v t Cy =?== 2323)21(t t dt d dt d === ?ω )/(622 3 |22s rad t =?==ω → →→+=k v m M J L C Z Cz O )]([ω → → -+=k y mv x mv m L C Cx C Cy O ][2 ωρ → =→ ?-?+??=k L t O ]1612121665.0[10|2 2 → =→ =k L t O 15|2 )/(2 s m kg ?,→ k 是z 轴正向的单位向量。 [习题11-2] 半径为R ,重为W 的均质圆盘固结在长l ,重为P 的均质水平直杆AB 的B 端,绕铅垂轴Oz 以角速度ω旋转,求系统对转轴的动量矩。 解: g Pl l g P J AB z 3312 2,=??= 平动 )(a O 转动 绕定轴C )( b 转动 绕定轴1 )(O c O 在圆弧上作纯滚动 )(d g l R W l g W g J l z 4)4(R W 412222,+=?+??=圆盘 ωω?+?=圆盘,,z AB z z J J L ω4) 4(3[222g l R W g Pl L z ++= ω)4443(2 22g WR g Wl g Pl L z ++= ω)4333(2 22g WR g Wl g Pl L z ++= ω)433( 2 2R g W l g W P L z ++= [习题11-3] 已知均质圆盘质量为m ,半径为R ,当它作图示四种运动时,对固定点1O 的动量矩分别为多大?图中l C O =1。 解:)(a 因为圆盘作平动,所以 ωω2 11ml J L z O O == 解:)(b → →→→?+=p r L L C C O 1 其中,质心C 的动量为0 ωω22 1 1mR J L Cz O = = 解:)(c ωω)2 1 (2211ml mR J L z O O +== 解:)(d 因为圆盘作平面运动,所以: )(11→ +=C Z O Cz O v m M J L ω 第二十六章容斥原理 概念 容斥问题涉及到一个重要原理——包含与排除原理,也叫容斥原理。 即当两个计数部分有重复包含时,为了不重复计数,应从它们的和中排除重复部分。 容斥原理:对n 个事物,如果采用不同的分类标准,按性质a 分类与 性质b 分类(如图),那么具有性质a 或性质b 的事物的个数=N a +N b -N ab 。 例题 1. 五年级96名学生都订了报纸,有64人订了少年报,有48人订了小学生报。两种报纸都订的有多少人? 2.某校教师至少懂得英语和日语中的一种语言。已知有35人懂英语,34人懂日语,两种语言都懂的有21人。这个学校共有多少名教师? 3.学校开展课外活动,共有250人参加。其中参加象棋组和乒乓球组的同学不同时活动,参加象棋组的有83人,参加乒乓球组的有86人,这两个小组都参加的有25人。问这250名同学中,象棋组、乒乓球组都不参加的有多少人? 4.实验小学各年级都参加的一次书法比赛中,四年级与五年级共有20人获 Nab Nb Na 奖,在获奖者中有16人不是四年级的,有12人不是五年级的。该校书法比赛获奖的总人数是多少人? 5.在100个外语教师中,懂英语的有75人,懂日语的有45人,其中必然有既懂英语又懂日语的老师。问:只懂英语的老师有多少人? 6.一个班有48人,班主任在班会上问:“谁做完语文作业?请举手!”有37人举手。又问:“谁做完数学作业?请举手!”有42人举手。最后问:“谁语文、数学作业都没有做完?”没有人举手。求这个班语文、数学作业都完成的人数。 7.某班有36个同学在一项测试中,答对第一题的有25人,答对第二题的有23人,两题都答对的有15人。问多少个同学两题都答得不对? 8.某班有56人,参加语文竞赛的有28人,参加数学竞赛的有27人,如果两科都没有参加的有25人,那么同时参加语文、数学两科竞赛的有多少人? 9.在1到100的自然数中,既不是5的倍数也不是6的倍数的数有多少个? 10.光明小学举办学生书法展览。学校的橱窗里展出了每个年级学生的书法作品,其中有24幅不是五年级的,有22幅不是六年级的,五、六年级参展的书法作品共有10幅,其他年级参展的书法作品共有多少幅? 11.在1至1000的自然数中,不能被5或7整除的数有______个。第31讲容斥原理

第二十讲 容斥原理讲解学习

初一数学竞赛系列讲座容斥原理

第十讲 容斥原理小学五年级奥数

11理论力学

第二十讲容斥基本知识

理论力学(盛冬发)课后习题答案ch11

理论力学(盛冬发)课后习题答案ch11

第6讲 容斥原理

容斥原理讲解

第八讲容斥原理

5年级-14-容斥原理-难版

理论力学课后习题答案第11章达朗贝尔原理及其应用

第11讲容斥原理

集合与容斥原理

【精品】理论力学参考答案第11章 盛冬发

《理论力学》第十一章动量矩定理习题解

26第二十六章 容斥原理