3* 不懂就要问

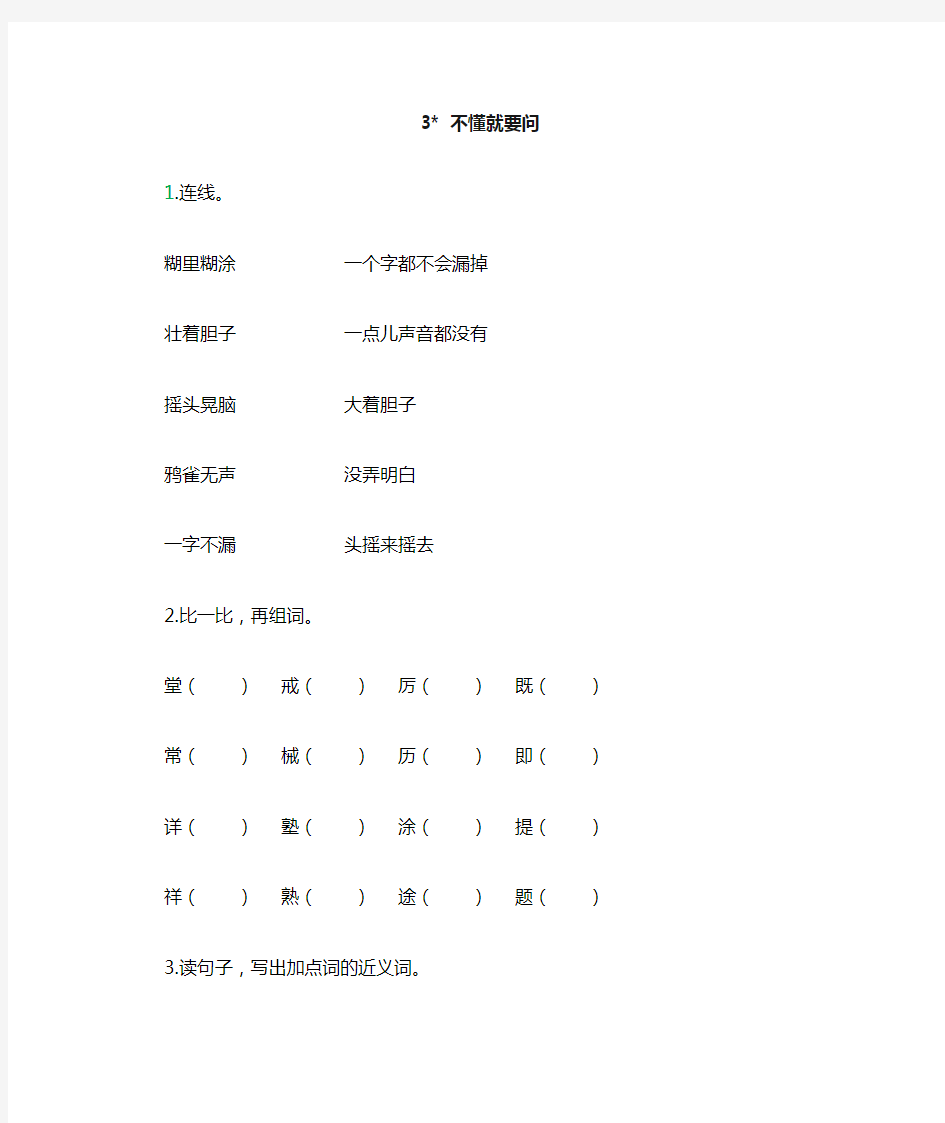

1.连线。

糊里糊涂一个字都不会漏掉

壮着胆子一点儿声音都没有

摇头晃脑大着胆子

鸦雀无声没弄明白

一字不漏头摇来摇去

2.比一比,再组词。

堂()戒()厉()既()

常()械()历()即()

详()塾()涂()提()

祥()熟()途()题()3.读句子,写出加点词的近义词。

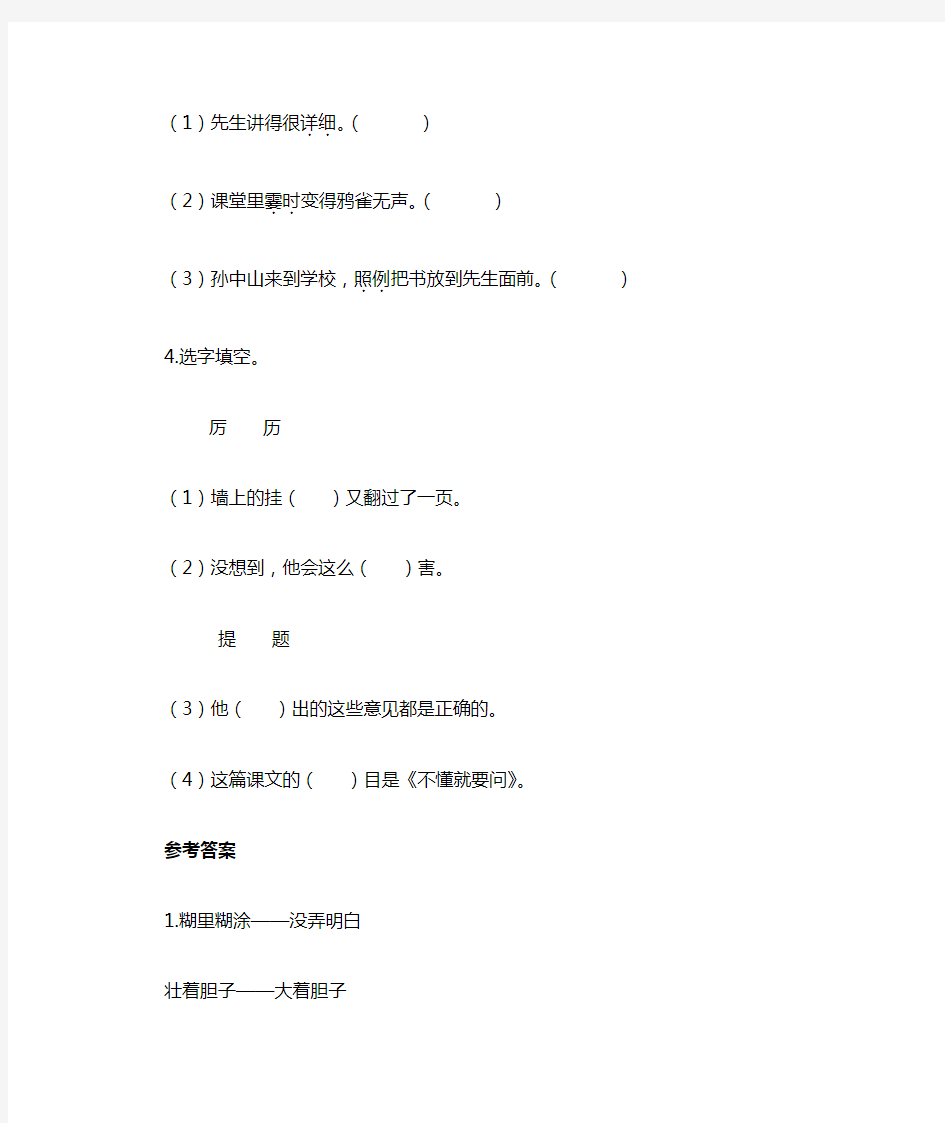

(1)先生讲得很详细

..。()

(2)课堂里霎时

..变得鸦雀无声。()

(3)孙中山来到学校,照例

..把书放到先生面前。()4.选字填空。

厉历

(1)墙上的挂()又翻过了一页。

(2)没想到,他会这么()害。

提题

(3)他()出的这些意见都是正确的。

(4)这篇课文的()目是《不懂就要问》。

参考答案

1.糊里糊涂——没弄明白

壮着胆子——大着胆子

摇头晃脑——头摇来摇去

鸦雀无声——一点儿声音都没有

一字不漏——一个字都不会漏掉

2.课堂戒尺严厉既然详细私塾糊涂提出

经常机械经历立即慈祥成熟前途问题

3.(1)细致(2)刹那(3)照旧

4.(1)历(2)厉(3)提(4)题

人物简介:孙中山是中国民主主义革命先行者,被后人称为国父。辛亥革命后被十七省代表推举为中国民国临时大总统。 谈话过渡:我们一起走进课文,去了解孙中山先生小时候的一件事。

3.独立学习,提出质疑。 (1)这篇课文同学们都预习过了,现在请大家放开声音读一遍课文,读完之后,想一想有没有不懂的问题。 (2)鼓励学生提出自己不懂的词语和句子。 (3)根据学生交流,教师梳理主要问题: ①“照例”是什么意思? ②“先生”是谁? ③“戒尺”是什么? ④什么是“私塾”? ⑤为什么孙中山问问题要壮着胆子? ⑥为什么孙中山问问题其他同学都吓呆了? …… 同学们有这么多问题,下面我们一起来学习这篇课文,争取把这些问题都弄明白。 【设计意图:通过自读自悟,自学课文,找到自己学习中的的困难,互相交流,共同探究解决。锻炼了学生自学和质疑问难的能力。】 4.检查初读情况 (1)认读生字 练读词语,读生字,再组词。 ①出示带生字的新词,让学生认读。 背诵照例圈出一段练习糊涂吓呆戒尺厉声挨打清楚 (重点指导生字“诵”为平舌音,“楚”为翘舌音;前鼻音“圈、段、练”,后鼻音“诵”等。) ②你认为哪些词语易读错或难读,再反复读。 指导读有关动作的词语:背诵圈出练习 (2)学习多音字:挨(āi ái)背(bēi bèi)圈(quān juàn) 练读句子,找发现:读一读下面的句子,看看你有什么发现? ①孙中山笑了笑,说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。” 挨(āi ái) āi 1>依次,顺次:挨门逐户;2>靠近:挨近、肩挨着肩。 ái 1>遭受:挨打、挨骂;2>拖延:挨时间、挨延。 ②学生读熟了,先生就让他们一个一个地背诵。 背(bèi bēi) Bèi1>身体后面从肩到腰的部分:背脊、背包、背影;2>物体的后面或反面:背面、刀背、背后、背景;3>用背部对着,与“向”相对:背光;4>向相反的方向:背道而驰;5>避开,离开:背地、背井离乡;6>凭记忆读出:背书、背诵; 7>违反:违背。 bēi人用背驮东西,引申为负担:背负、背包。 ③接着,先生在孙中山的书上又圈了一段,他念一句,叫孙中山念一句。 圈(quān juàn juān) quān >1环形,环形的东西:圆圈、花圈、圈套、画圈;2>周,周遭:跑了(8—14) (15)

3* 不懂就要问 【教学目标】 1.认识本课的“诵、例”等13个字,认识多音字“背、圈”。 2.能正确、流利地朗读课文。按照“阅读提示“的要求独立阅读课文,把握课文的主要内容。 3.了解孙中山对待学问的态度,学习他勤学好问的精神。 【教学重点】 能正确、流利地朗读课文。按照“阅读提示“的要求独立阅读课文,把握课文的主要内容。 【教学难点】 培养学生“好问”的习惯,把“不懂就问”化为学习的自觉行为和重要的学习方式。 【教学课时】1课时 【教具准备】课件 【教学过程】

【课堂作业新设计】 1.连线。 糊里糊涂一个字都不会漏掉 壮着胆子一点儿声音都没有 摇头晃脑大着胆子 鸦雀无声没弄明白 一字不漏头摇来摇去 2.比一比,再组词。 堂()戒()厉()既() 常()械()历()即() 详()塾()涂()提() 祥()熟()途()题()3.读句子,写出加点词的近义词。 (1)先生讲得很详细 ..。() (2)课堂里霎时 ..变得鸦雀无声。() (3)孙中山来到学校,照例 ..把书放到先生面前。()4.选字填空。 厉历

(1)墙上的挂()又翻过了一页。 (2)没想到,他会这么()害。 提题 (3)他()出的这些意见都是正确的。 (4)这篇课文的()目是《不懂就要问》。 参考答案 1.糊里糊涂——没弄明白 壮着胆子——大着胆子 摇头晃脑——头摇来摇去 鸦雀无声——一点儿声音都没有 一字不漏——一个字都不会漏掉 2.课堂戒尺严厉既然详细私塾糊涂提出 经常机械经历立即慈祥成熟前途问题 3.(1)细致(2)刹那(3)照旧 4.(1)历(2)厉(3)提(4)题 【板书设计】 背诵——很快 不懂就要问心想——不懂好习惯 提问——壮胆 【课后反思】 成功之处: 1.我在设计教学时,根据教材的内容和儿童的认知规律设置了“以读为主”的课堂教学结构。教学时,紧紧围绕“读”设计问题,引导学生带着问题读书,使学生读有所感,读有所悟,读有所得,真正尝到读的甜头。坚持以“启发式”教学理论为指导,充分发挥教师的主导,学生的主体作用。因此,我从实际情况出发,采用直观演示、动作演示、生动语言、激励性的语言调动学生学习的积极主动性,使学生勤于动脑,善于思考、自觉地获取知识。 2.在教学中,引用课外资料,加深学生对语言文字的理解。在阅读教学中,学生局限于对课文内容的理解,那样太肤浅,在本课教学前,我要求学生搜集有关资料,在教学中学生展示自己积累的资料后,我又补充了一些与课文内容有密

三年级上册第三课《不懂就要问》预习 到了三年级,课文分为两种学习形式:精读课文、略读课文。精读课文一般需要两个课时学完,略读课文需要一个课时。《不懂就要问》是一篇略读课文,文首给出了学习要求,希望同学们能够根据要求自主学习。 学习这篇课文首先要对孙中山有一定的了解。孙中山:中华民国和中国共产党的缔造者,三民主义的倡导者,首举彻底反帝反封建的旗帜,于1925年3月12日北京逝世。 古代私塾 一.学习生字词 多音字背、圈、挨要能够区分组词,其中“背、圈”在二年级已经学过,挨在念第一声时多指靠近、顺着的意思,可以组词:挨着,挨近。念第二声的时候,多指遭受、忍受,拖延,可以组词:挨饿、挨打。 私塾:古代社会私人办的学校。 霎时:极短的时间。 鸦雀无声:乌鸦和麻雀的声音都没有,形容很静。

厉声:严厉的声音。 拓展词语: 不耻下问:向比自己地位低的人请教而不觉得羞耻。 二.学习课文 这篇课文主要讲述了孙中山小时候在私塾不懂就问的故事。同学们,你们有像孙中山不懂就问吗?爱思考提问题的孩子是个聪明、大胆的孩子,心里有了问题不问,那么,问题就会越来越多,你不懂的也会越来越多,这样,你就不是一个聪明的孩子了。所以,不管你以前敢不敢大胆提问,学习了这篇课文以后,希望大家都能学习孙中山勤学好问的精神!可以问老师,问家长,问同学,孔子说过:三人行,必有我师焉,每个人都有自己的优点和长处,我们要敢于向不如自己的人请教,他们也拥有我们自己所不懂的。 段落大意: 第一部分(第1自然段):孙中山小时候在私塾读书,先生只要求背诵,不讲意思。 第二部分(第2~7自然段):孙中山大胆问老师问题,老师讲解了。 第三部分(第8、9自然段):孙中山告诉学生不懂就问的道理。

3、不懂就要问 教学目标: 1.能正确认读“诵”等11个生字新词,并能联系上下文理解词义;正确认读多音字“背”“圈”在本课的读音,能据音组词或据词定音。 2.能默读课文;了解“略读课文”学习的基本要求;学习略读,粗知课文《不懂就要问》大意;复述课文《不懂就要问》大意;与同学交流对“不懂就要问”这件事的看法。 3.继续了解什么样的语句是“有新鲜感的”,并能在课文中找出来和同学交流。 教学重难点: 1.能默读课文;了解“略读课文”学习的基本要求;学习略读,粗知课文《不懂就要问》大意;复述课文《不懂就要问》大意;与同学交流对“不懂就要问”这件事的看法。 2.继续了解什么样的语句是“有新鲜感的”,并能在课文中找出来和同学交流。 教学时数:两课时 教学过程:(注:1.教学过程中的“反馈指导”指的是采用班级的组织形式进行交流汇报,以获取学生学习结果以及思维过程,相机进行指导达标。2.学生答案,注意指导符合语法规范;并只要求意思相同,不要求文字雷同,设计中不再说明。) 一、激趣导入,释题,明确课文主要教学目标。 (一)激趣导入。 导语:同学们,通过课文《大青树下的小学》《花的学校》的学习,以及“交流平台”的学习,你们知道什么叫“有新鲜感的语句”吗?(指名回答)能让我们一读就在脑海里能形成清楚具体的画面,读起来朗朗上口,有身临其境、耳目一新的感觉的语句,就叫做“有新鲜感的语句”。在阅读的时候,我们不但要关注“有新鲜感的语句”,还要通过读这样的语句形成画面,理解课文内容。今天我们要学习一篇新课文,继续进行这个练习,好吗? 1.板书课题:3*不懂就要问 2.齐读课题。 (二)认识略读课文,了解阅读基本要求 1.导语:同学们,请看课题,发现与以前的课题有什么不同的地方吗?(指名回答。预设:序号右上角有朵小花。)对了。从这一课开始,我们会读到一种新的类型的课文——略读课文。学习略读课文的要求与我们以前学习的课文有所不同。有什么不同呢?翻开课文P8,我们一起了解了解吧。 出示任务:读读第8页最下方的两个泡泡,想一想,它们告诉我们,学习略读课文有些什么基本要求? 个体操作。 2.反馈指导。 预设: 学习略读课文有两个基本要求:一是了解课文大意就行了;一是有个别字不认识、个别词语不理解也没关系。 3.小结:是的,学习略读课文两个基本要求:一是可以不像学习以前的课文那样,读得那么细,但要做到,如果是写人叙事的课文,要弄清楚写的是一件什么事情,这件事是怎么发生的,过程发展的怎样的,最后结果怎么样,即第一个泡泡说的:“了解课文大意”。一是就是又不认识的字和不理解的词语也不要紧,只要不妨碍理解课文讲了什么内容也就可以了。 (三)了解略读课文的构成,释题,明确主要教学目标 1.了解略读课文的构成。

部编版三年级上册语文第一单元第3课《不懂就要问》同步练习D卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 小朋友,带上你一段时间的学习成果,一起来做个自我检测吧,相信你一定是最棒的! 一、基础运用 (共8题;共49分) 1. (3分)选择合适的词语填空。 糊里糊涂摇头晃脑雅雀无声 ①他背书总喜欢________。 ②你这样________地背,有什么用呢? ③老师刚走进教室,教室里顿时________。 2. (4分)给划线字选择正确的读音。 背________诵(bèi bēi)背________包(bèi bēi) 圆圈________(quān juàn)猪圈________(quān juàn) 3. (4分)读拼音写词语。 liánɡ hǎo yǎnɡ chénɡ ________________ sīxiǎn ɡw ū yā ________________ 4. (4分)给词语注拼音。 ________________________________ 糊里糊涂摇头晃脑鸦雀无声一字不错 5. (9分) (2019三下·长春期中) 将下列词语补充完整,并选择填空。 南征北________ 开天________地

________入浅出此起________伏 ________头巷尾惊心动________ ①________都传来了喜悦的鞭炮声。 ②红军战士________,终于开辟了新的根据地。 ③________的大江保卫战终于拉开了序幕。 6. (4分)填一填,选一个词语造句。 一声不响一字不错 一________不________ 一________不________ 7. (16分)阅读下文,回答问题 一到端午节,外婆总会煮好一锅粽子,盼着我们回去。 粽子是用青春的箬竹叶包的,里面裹着白白的糯米,中国有一颗红红的枣。外婆一掀开锅盖,煮熟的粽子就飘出一股清香来。剥开粽叶,咬一口粽子,真是又黏又甜。 (1)根据短文内容,补充词语。 ________的糯米________的枣又________又________ (2)用短文中划线的词造句。 一…就…… (3)将文中写粽子煮熟后的样子煮找出来。 (4)短文表达了“我”对________节的美好回忆和对________的怀念之情。 8. (5分)用“然”字组成不同的词填在下列句子中的括号里。 ①这么难的一道奥数题,小亮________没用三分钟就做出来啦。 ②________桂花树的样子笨笨的,但是我________喜欢它。 ③电灯________灭了,屋子里变得黑漆漆的。

3*不懂就要问 【教学目标】 1.认识本课的“诵、例”等13个字,认识多音字“背、圈”。 2.能正确、流利地朗读课文。按照“阅读提示“的要求独立阅读课文,把握课文的主要内容。 3.了解孙中山对待学问的态度,学习他勤学好问的精神。 【教学重点】 能正确、流利地朗读课文。按照“阅读提示“的要求独立阅读课文,把握课文的主要内容。 【教学难点】 培养学生“好问”的习惯,把“不懂就问”化为学习的自觉行为和重要的学习方式。【教学课时】1课时 【教具准备】课件 【教学过程】

【课堂作业新设计】 1.连线。 糊里糊涂一个字都不会漏掉

壮着胆子一点儿声音都没有 摇头晃脑大着胆子 鸦雀无声没弄明白 一字不漏头摇来摇去 2.比一比,再组词。 堂()戒()厉()既() 常()械()历()即() 详()塾()涂()提() 祥()熟()途()题() 3.读句子,写出加点词的近义词。 (1)先生讲得很详细 ..。() (2)课堂里霎时 ..变得鸦雀无声。() (3)孙中山来到学校,照例 ..把书放到先生面前。()4.选字填空。 厉历 (1)墙上的挂()又翻过了一页。 (2)没想到,他会这么()害。 提题 (3)他()出的这些意见都是正确的。 (4)这篇课文的()目是《不懂就要问》。 参考答案 1.糊里糊涂——没弄明白 壮着胆子——大着胆子 摇头晃脑——头摇来摇去 鸦雀无声——一点儿声音都没有 一字不漏——一个字都不会漏掉 2.课堂戒尺严厉既然详细私塾糊涂提出 经常机械经历立即慈祥成熟前途问题 3.(1)细致(2)刹那(3)照旧 4.(1)历(2)厉(3)提(4)题 【板书设计】 背诵——很快 不懂就要问心想——不懂好习惯 提问——壮胆

实用精品文献资料分享 2018年部编版三年级语文上册第3课不懂就要问练习题(含答案) 3 不懂就要问基础再现 1. 选择括号里正确的字,打“√”。背(涌诵)照(例列)(胡糊)涂(厉历)声(攻功)课(既即)然(道到)理(断段)落 2. 品读句子,完成练习。孙中山想:这样糊里糊涂地背,有什么用呢?于是,他壮着胆子站起来 (1) “糊里糊涂”的瓜义词是()。A.清清楚楚 B.一知半解(2)联系加点词语我们可以知道,孙中山是一个的人。 3.问往往是打开知识之门的钥匙。下列名方没有说明这一观点的是()。 A.敏而好学,不耻下问。――孔子 B.读书子问,一问不得,不妨再三问。――郑燮 C.温故而知新,可以为师矣。――孔子 D.问号是开辟一切科学的钥匙。――巴尔扎克 阅读提高 3. 阅读短文,完成练习。的孔子孔子年轻的时候,对周礼的知识已经很熟悉了,可是他仍旧不断地努力钻研。有一回,他去参加太庙里的祭祀典礼,由于是第一次碰上,什么都觉得新奇有趣,见到每一项礼节、每一件祭物,都虚心地向内行人打听。有人嘲笑他:“谁说这个陬邑大夫(孔子的父亲做过的官职)的后代懂得礼呢?瞧他这没完没了地问,大概什么也不懂。”孔子听了却很坦然:“不懂就问,这正是礼呢!” 祭祀结束后,人们要回家了,可他还抓住人家的袖子不放,非要问个明白才行,弄得大家都些不耐烦了,便称他是“每事问”。孔子听见了心里还挺高兴哩。“每事问”怎么不好?难道不学不问还能从天上掉下知识来不成?就这样,执着的孔子很快对周礼达到了精通的地步。在他30岁的时候便有人专门向他学习周礼了。(1)在文前横线上加一个合适的形容词,最恰当的是()。 A.努力钻研 B.虚心打听 C.勤学好问(2)根据短文内容判断下列说法的对错,对的打“√”,错的打“×”。○1孔子认为“每事问”是非常必要的,这样才能获得更多的知识。()○2孔子知道“每事问”让人不耐烦的,就不再抓着别人问问题了。()○3孔子坚持“每事问”,后来才成为一个对周礼精通的人。()(3)这篇短文主要写了什么事?读了短文,你从中得到了什么启示?

27、不懂就要问 教学过程: 一、自主学习,整体感知。 1.板书课题:《不懂就要问》 看到这个题目,同学们心中会产生哪些疑问? (课文里是讲谁不懂?哪儿不懂?要问谁?“不懂就要问”是谁说的?他为什么要这样说?……) 2.带着问题借助拼音自读课文,不明白的字、词意可查字典,字典解决不了的问题可划划、圈圈。读完读文还可跟周围的同学小声议论议论。 3.在初步感知全文的基础上,说说课文的主要内容。 (这篇课文记叙的是孙中山小时候在私塾里读书,为了弄懂书里的意思而大胆向先生提出问题的故事。)4.同学们交流有关孙中山先生生平事迹。 二、深入学习,质疑解疑。 细读课文,围绕重点展开质疑、讨论研究,进一步加深对课文内容的理解。 1.什么叫“私塾”?“私塾”与现在的学堂教与学有什么不同? (这一问题的提出,要让学生懂得,正因为先生只教读和背,从来不讲意思,所以才发生了孙中山提出问题,要先生讲意思的故事,这也是故事发生的原因。) 2.指名读第二自然段,质疑、解疑。 “照例”、“流利”、“连连点头”在课文里是要说明什么的?课文前面写了先生对孙中山的学习背诵是“连连点头”,而后面孙中山自己却认为这样糊里糊涂地读书没有什么用。孙中山是怎样对待学习的?对先生的提问为什么要“壮着胆子”?对先生请求时用了礼貌用语说明了什么? (通过二次问题的讨论,让学生从“照例”、“流利”、“连连点头”、“壮着胆子”等词语中领悟到孙中山读书认真,学业完成得极为出色,表达了他不满足已有的成绩,有进一步要求理解课文意思的愿望。) 3.找出带有下列词语的句子读一读: “吓呆了、害怕、霎时、鸦雀无声、拿着戒尺、厉声问道、收起戒尺、让孙中山坐下”。 接着看课文插图,对比想一想,同学们的表现与先生的态度怎样?

3不懂就要问 教学目标: 1.会认11个生字,掌握多音字“背、圈”. 2.能根据要求独立阅读课文,把握课文的主要内容. 3.学习伟大的民主革命家孙中山先生对待学习的态度,学习他勤奋好学的精神. 教学重点: 理解孙中山回答同学的那句话,学习他勤学好问的精神. 教学难点: 结合具体的时代背景,理解为什么孙中山宁可冒着挨打的危险,也要提出自己不懂的问题. 教学过程: 一、自主学习,整体感知 1.(板书课题)看到这个题目,同学们心中会产生哪些疑问?(课文里是讲谁不懂?哪儿不懂?要问谁?“不懂就要问”是谁说的?他为什么要这样说?……) 实用文档

2.带着问题借助拼音自读课文,不明白的字词可查字典,查字典解 决不了的问题可先做上标记.读完课文还可跟周围的同学小声议论议论. 3.在初步感知全文的基础上,说说课文的主要内容. (这篇课文记叙的是孙中山小时候在私塾里读书,为了弄懂书里的意思而大胆向先生提出问题的故事.) 4.同学们交流有关孙中山先生生平事迹. 孙中山(1866年11月12日——1925年3月12日),名文,字载之,号日新,又号逸仙,幼名帝象,化名中山樵.他是中国近代民族民主主义革命的开拓者,中国民主革命伟大先行者,中华民国和中国国民党的缔造者,三民主义的倡导者,创立《五权宪法》.他首举彻底反帝反封建的旗帜,“起共和而终两千年封建帝制”. 二、深入学习,质疑解疑 细读课文,围绕重点展开质疑、讨论研究,进一步加深对课文内容的理解. 1.什么叫“私塾”?“私塾”的教学与现在的学校教学有什么不 同? 实用文档

(这一问题的提出,要让学生懂得,正因为先生只教读和背,从来 不讲意思,所以才发生了孙中山提出问题,要先生讲意思的故事,这也 是故事发生的原因.) 2.指名读第二自然段,质疑、解疑. “照例”“流利”“连连点头”在课文里是要说明什么的?课文前面写了先生对孙中山的学习背诵是“连连点头”,而后面孙中山自己却认为这样糊里糊涂地读书没有什么用.孙中山是怎样对待学习的?对先生的提问为什么要“壮着胆子”?对先生请求时用了礼貌用语说明了什么? (通过两次问题的讨论,让学生从“照例”“流利”“连连点头”“壮着胆子”等词语中领悟到孙中山读书认真,学业完成得极为出色,表达了他不满足已有的成绩,有进一步要求理解课文意思的愿望.) 3.找出带有下列词语的句子读一读. “吓呆了、害怕、霎时、鸦雀无声、拿着戒尺、厉声问道、收起戒尺、让孙中山坐下”. 接着看课文插图,对比想一想,同学们的表现与先生的态度怎样?实用文档

3 不懂就要问 基础再现 1.选择括号里正确的字,打“√”。 背(涌诵)照(例列)(胡糊)涂(厉历)声 (攻功)课(既即)然(道到)理(断段)落 2.品读句子,完成练习。 孙中山想:这样糊里糊涂地背,有什么用呢?于是,他壮着胆子 ....站起来…… (1)“糊里糊涂”的瓜义词是()。A.清清楚楚 B.一知半解 (2)联系加点词语我们可以知道,孙中山是一个的人。 3.问往往是打开知识之门的钥匙。下列名方没有说明这一观点的是()。 A.敏而好学,不耻下问。——孔子 B.读书子问,一问不得,不妨再三问。——郑燮 C.温故而知新,可以为师矣。——孔子 D.问号是开辟一切科学的钥匙。——巴尔扎克 阅读提高 3.阅读短文,完成练习。 的孔子 孔子年轻的时候,对周礼的知识已经很熟悉了,可是他仍旧不断地努力钻研。 有一回,他去参加太庙里的祭祀典礼,由于是第一次碰上,什么都觉得新奇有趣,见到每一项礼节、每一件祭物,都虚心地向内行人打听。有人嘲笑他:“谁说这个陬邑大夫(孔子的父亲做过的官职)的后代懂得礼呢?瞧他这没完没了地问,大概什么也不懂。”孔子听了却很坦然:“不懂就问,这正是礼呢!” 祭祀结束后,人们要回家了,可他还抓住人家的袖子不放,非要问个明白才行,弄得大家都些不耐烦了,便称他是“每事问”。孔子听见了心里还挺高兴哩。“每事问”怎么不好?难道不学不问还能从天上掉下知识来不成?就这样,执着的孔子很快对周礼达到了精通的地步。在他30岁的时候便有人专门向他学习周礼了。 (1)在文前横线上加一个合适的形容词,最恰当的是()。 A.努力钻研 B.虚心打听 C.勤学好问 (2)根据短文内容判断下列说法的对错,对的打“√”,错的打“×”。 ○1孔子认为“每事问”是非常必要的,这样才能获得更多的知识。() ○2孔子知道“每事问”让人不耐烦的,就不再抓着别人问问题了。() ○3孔子坚持“每事问”,后来才成为一个对周礼精通的人。() (3)这篇短文主要写了什么事?读了短文,你从中得到了什么启示?

3 不懂就要问 默读课文,想想课文讲了一件什么事,和同学交流你对这件事的看法。把有新鲜感的词句画下来和同学交流。 sīshǘyī孙中山小时候在私塾读书。那时候上课,先生念,学生跟着念,咿咿呀呀, bèi 像唱歌一样。学生读熟了,先生就让他们一个一个地背诵。至于书里的意思,先生从来不讲。 一天,孙中山来到学校,照例把书放到先生面前,流利地背出昨天所学的功 quān duàn 课。先生听了,连连点头。接着,先生在孙中山的书上又圈了一段,他念一 liàn 句,叫孙中山念一句。孙中山会读了,就回到座位上练习背诵。孙中山读了几遍,就背下来了。可是,书里说的是什么意思,他一点儿也不懂。孙中山想:hútu 这样糊里糊涂地背,有什么用呢?于是,他壮着胆子站起来,问:“先生,您刚才让我背的这段书是什么意思?请您给我讲讲吧!” dāi shà这一问,把正在摇头晃脑高声念书的同学们吓呆了,课堂里霎时变得鸦雀无声。 jiè lì 先生拿着戒尺,走到孙中山跟前,厉声问道:“你会背了吗?” “会背了。”孙中山说着,就把那段书一字不漏地背了出来。 先生收起戒尺,摆摆手让孙中山坐下,说:“我原想,书中的道理,你们长大了自然会知道的。现在你们既然想听,我就讲讲吧!” 先生讲得很详细,大家听得很认真。 ái

后来,有个同学问孙中山:“你向先生提出问题,不怕挨打吗?” chǔ孙中山笑了笑,说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。” bèi sòng lì quān duàn liàn hú 背诵例圈段练糊 tu dāi jiè lìāi chǔ 涂呆戒厉挨楚 ●略读课文可以读的粗略一些,了解课文大意就行。 ●如果有个别的字不认识,个别的词语不理解,也没有关系。

《不懂就要问》教学设计 教学目标 1.理解课文内容,了解孙中山对待学问的态度,学习他的勤学好问的精神。 2.能正确、流利地朗读课文。 教学重点 理解孙中山回答同学的那句话,学习他的勤学好问的精神。 教学难点 结合具体的时代背景,理解为什么孙中山宁可冒着挨打的危险,也要提出自己不懂的问题。 教学过程 一、自主学习,整体感知。 1.(板书课题)看到这个题目,同学们心中会产生哪些疑问? 2.带着问题借助拼音自读课文,不明白的字、词意可查字典,字典解决不了的问题可划划、圈圈。读完课文还可跟同桌的同学小声议论议论。 3.在初步感知全文的基础上,说说课文的主要内容。 4.教师简介孙中山,让学生对孙中山有初步的印象。 二、深入学习,质疑解疑。 细读课文,围绕重点展开质疑、讨论研究,进一步加深对课文内容的理解。 1、齐读第一自然段,教师出示投影:孙中山小时候在私塾读书。

先生,学生。孙中山背得。至于书里的意思,先生。 2、指明读第二自然段,这段中说明孙中山学习怎样?孙中山是怎么想的?怎么做的?学生反复练读孙中山想的和说的话,读出当时孙中山的心理。 3、“壮着胆子”说明什么?孙中山提出问题后,同学们有什么反映?学生边读课文边体会勾画相关词句。 4、观察图画,对比孙中山与同学们的表情差异。然后学生反复练读课文,体会同学们害怕的心情。 5、投影:孙中山给教师提了意见以后,别的同 学,孙中山却。学生把这句话说完整。然后思考讨论:孙中山敢提意见,难道就不怕挨打吗? 6、讨论练说:为了,孙中山宁 可,也要站起来提问。 7、先生听了孙中山的话后,态度有了什么变化?指名读课文。指导学生注意读出先生前后语气的变化。学生思考讨论:先生的态度为什么有这么大的变化?学生谈谈自己的看法。 8、出示投影:学问学问,不懂就要问。为了弄清道理,就是挨打也值得。 小组合作,谈一谈你对这句话的理解?然后在全班交流。 三、拓展、练笔

3*不懂就要问 1.认识“诵、例”等11个生字,读准多音字“背、圈”。 2.初步了解略读课文的基本学习要求。 3.默读课文,能说出课文讲了一件什么事,并简单地表达对这件事的看法。 4.能找出有新鲜感的词句,和同学交流。 重点 1.初步了解略读课文的基本学习要求。 2.默读课文,能说出课文讲了一件什么事,并简单地表达对这件事的看法。 难点 能找出有新鲜感的词句,和同学交流。 教学课时 1课时。 一、简介伟人,导入新课。 1.(课件出示孙中山先生的画像)这位伟人,大家认识吗? 孙中山(1866—1925),广东香山县人,是中国近代伟大的民主革命家。 2.教师简介孙中山先生的生平事迹。 3.今天,我们就来学习一篇介绍孙中山先生少年时期学习生活的课文。(板书课题:不懂就要问)齐读课题。 设计意图: 通过对孙中山先生生平事迹的了解,为学习课文做好铺垫,能够更好地理解孙中山先生宁可挨打也要提问的可贵精神。 二、初读课文,整体感知。 1.学生默读课文,借助拼音读准字音并做到不加字,不漏字,读通句子。

(1)课件出示词语,借助资料,正确认读生字。 背诵照例圈出段落练习 糊里糊涂吓呆戒尺厉声挨打清楚 (2)游戏:用手势表示多音字的读音。出示词语。 背.诵背.包圈.出羊圈.圈.猪 请同学们用音调手势来表示“背、圈”的声调。 课件出示: 背:A.bèi B.bēi ①经过我的不懈努力,我终于把这篇文章背.(A)得滚瓜烂熟了。 ②她背.(B)着一个精致的挎包在街上散步。 圈:A.quān B.juān C.juàn ③石块在水面激起一圈.(A)圈波纹。 ④猪吃完食后乖乖地走到猪圈.(C)里,懒洋洋地躺下了。 ⑤晚上,牧羊人把羊赶到羊圈.(C)里圈(B)起来。 (3)玩“摘苹果”游戏。 苹果上面贴有生字,学生读对一个生字就会掉下来一个苹果。苹果树上的生字有“背、诵、例、圈、段、练、糊、涂、呆、戒、厉、挨、楚”。 2.学生自读课文。 课件出示: 自读提示: 1.了解课文讲了一件什么事,说说自己对这件事的看法。 2.画出有新鲜感的词句和同学交流。 根据提示,学生自读课文,联系课文内容,借助资料完成相关问题。学生汇报。 (1)课文主要讲了一件什么事?和同学交流你对这件事的想法。 (课文主要写的是孙中山小时候读私塾,对背诵的内容不理解,主动向先生请教的事。) (我认为孙中山先生做得对,对于不懂的问题就要敢于请教。) (2)有新鲜感的词语:私塾、照例、戒尺、鸦雀无声、糊里糊涂、咿咿呀呀。

不懂就要问-课文主题归纳 一、本文的主旨 这篇课文讲述了孙中山小时候在私塾读书时,因为不明白书里的意思,就壮着胆子向先生提问的故事,赞扬了孙中山勤学好问的精神。 二、文章共分三部分: 第一部分(1~3) 起因:少年的孙中山在私塾读书时,背书非常流利却不懂书里的意思,于是向先生提问,吓呆了其他同学。 第二部分(4~7)经过:先生检查完孙中山的背诵后,向学生讲解那段书的意思。 第三部分(8~9)结果:孙中山与同学的交谈,表现了孙中山“不懂就要问”的认真学习的态度。 三、《不懂就要问》生字解析 1、同音字: jiè:戒(戒尺)借(借书) duàn:段(段落)断(断点) 2、多音字:

背 bèi后背 bēi背包 quān圆圈 圈 juàn牛圈 juān圈在家里 3、近义词: 照例~照常霎时~刹那流利~流畅 详细~详尽清楚~明白认真~专心 糊里糊涂~迷迷糊糊鸦雀无声~万籁俱寂 4、反义词: 流利——生疏详细——粗略认真——马虎 糊里糊涂——清清楚楚鸦雀无声——人声鼎沸 四、词语解释: 摇头晃脑:形容自得其乐或自以为是的样子。这里是描写旧时读书吟诵的形态。 流利:话说得快而清楚;文章读起来通畅。 霎时:霎时间,极短时间。 照例:按照惯例;按照常情。 吓呆: 害怕得呆住了,形容十分害怕。 厉声: (说话)声音严厉地。 戒尺: 旧时教师对学生施行体罚时所用的木板。

鸦雀无声: 形容非常安静。 五、词语拓展: 表示时间短:霎时顷刻转眼片刻刹那间一眨眼一瞬间 AAB式: 摆摆手点点头摇摇头伸伸腰 踢踢腿弯弯腰招招手 含近义词的四字词语:摇头晃脑摇头摆尾察言观色聚精会神粉身碎骨 AABB式拟声词:咿咿呀呀叽叽喳喳叮叮当当乒乒乓乓滴滴答答

部编人教版三年级语文上册 《不懂就要问》课堂实录 师:同学们,你们知道自己学习的场所叫什么吗? 生:学校、教室 师:那么古人学习的场所叫什么? 学生可能不知道,教师可以引导,出示“私sī塾shú”二字。 师:这个词语在读的时候,我们需要注意些什么? 主要说出平翘舌音的区分,请两三个学生来读一读,范读,再来齐读。 师:今天我们来学习一位伟人,他就是民主革命先行者,国父孙中山先生,他的这个故事就发生在“私塾”里。 师:孙中山就读的私塾,学习模式可跟我们不一样,我们一起来看一看(指名读,课件出示:那时候上课,先生念,学生跟着念,咿(yī)咿呀呀,像唱歌一样。学生读熟了,先生就让他们一个一个地背诵。书里的意思,先生从来不说。) 师:你能用文中的几个词语来概括一下他们的学习方式吗? 生:跟着念、读熟、背诵、咿咿呀呀(可模仿一下样子)…… 强调关键词语:跟着念、读熟、背诵、从来不说 师:如果我们这样学习,你对知识能了解吗? 生:不懂、不理解…… 师:既然不懂,那么我们应该? 生:提问。 师:那么今天我们就要来学习“不懂就要问“(课件出示课题) 生齐读课题 师:读了题目,你想提出什么问题?善于提问是一种可贵的学习能力。 生:谁不懂就问?问什么? 1 / 3

师:学问学问,要学要问,下面让我们带着疑问,自己来学习课文,解决问题(对学生的提问,适当做记录,给予一定反馈) 课件出示自学要求: 1、放声自由读课文,遇到不熟悉的字词多读几遍 2、课文讲了一件什么事?(填空说主要内容) 3、用波浪线划出课文里的问句。 学生自由朗读期间,教师补充完整黑板上的课题 1、师:自学了生字词,下面呀,老师来考考大家!(出示词语,男女生轮读,指名读,开火车读) 2、看填空,同桌间先互相说一说,再指名填空,在请两三个同学读一读,注意“挨打”的读音,强调“挨”是个多音字(āi挨家挨户ái挨打、挨饿) 师:请同学来告诉我,你找到了的问句是? 问句1:孙中山想,这样糊里糊涂地背,有什么用呢? 师:请你再自己读读第二段,找一找,哪些地方体现了学生是糊里糊涂地学习?如:摇头晃脑、照例…… (板书:重视“读、背”) 问句2:于是,他壮着胆子站起来,问:“先生,您刚才让我背的这段书是什么意思?请您给我讲讲吧!” 师:你读懂了什么?(孙中山不理解知识) 师:为什么会造成这种不理解呢?(只读不理解) 师:比一比孙中山和同学们在学习态度上有什么不一样? {孙中山善于思考,敢于提问,(板书:提问);同学们死记硬背,(板书:不懂装懂)} 问句3:先生拿着戒尺,走到孙中山跟前,厉声问道:“你会背了吗?” 指导“厉声”的语气。 比较先生前后态度的不一样,找动作“收起戒尺,摆摆手”,先生也被孙中山的好学精神所感化。 2 / 3

1. 选择括号里正确的字,打“√”。 背(涌诵)照(例列)(胡糊)涂(厉历)声(攻功)课(既即)然(道到)理(断段)落2. 品读句子,完成练习。 孙中山想:这样糊里糊涂地背,有什么用呢?于是,他壮着胆子站起来…… (1)“糊里糊涂”的瓜义词是()。A.清清楚楚 B.一知半解(2)联系加点词语我们可以知道,孙中山是一 个的人。 3.问往往是打开知识之门的钥匙。下列名方没有说明这一观点的是()。 A.敏而好学,不耻下问。——孔子 B.读书子问,一问不得,不妨再三问。——郑燮 C.温故而知新,可以为师矣。——孔子 D.问号是开辟一切科学的钥匙。——巴尔扎克 阅读提高 3. 阅读短文,完成练习。 的孔子 孔子年轻的时候,对周礼的知识已经很熟悉了,可是他仍旧不断地努力钻研。 有一回,他去参加太庙里的祭祀典礼,由于是第一次碰上,什么都觉得新奇有趣,见到每一项礼节、每一件祭物,都虚

心地向内行人打听。有人嘲笑他:“谁说这个陬邑大夫(孔子的父亲做过的官职)的后代懂得礼呢?瞧他这没完没了地问,大概什么也不懂。”孔子听了却很坦然:“不懂就问,这正是 礼呢!” 祭祀结束后,人们要回家了,可他还抓住人家的袖子不放,非要问个明白才行,弄得大家都些不耐烦了,便称他是“每事问”。孔子听见了心里还挺高兴哩。“每事问”怎么不好?难道不学不问还能从天上掉下知识来不成?就这样,执着的孔子很快对周礼达到了精通的地步。在他30岁的时候便有人专 门向他学习周礼了。 (1)在文前横线上加一个合适的形容词,最恰当的是()。 A.努力钻研 B.虚心打听 C.勤学好问 (2)根据短文内容判断下列说法的对错,对的打“√”,错的打“×”。 ○1孔子认为“每事问”是非常必要的,这样才能获得更多的知识。() ○2孔子知道“每事问”让人不耐烦的,就不再抓着别人问问题了。() ○3孔子坚持“每事问”,后来才成为一个对周礼精通的人。()(3)这篇短文主要写了什么事?读了短文,你从中得到了 什么启示?

3 不懂就要问 【教学目标】 1.认读本课生字,会写本课生字。 2.自由读课文,学会质疑。善于提问,在提问中了解课文内容。 3.通过学习养成良好的学习习惯——不懂就要问。 【教学重点】 掌握新字、新词。 【教学难点】 养成爱提问的好习惯。 【教学方法】 情境导入法、图片展示法、启发谈话法等。 【教学准备】 1.课前发动学生搜集有关孙中山的图片、文字资料。 2.词语卡片。 【教学课时】 2课时 【教学过程】 第一课时 一、谈话导入: 1. 教师出示孙中山画像。 2.提问:你们认识这是谁的画像吗?学生自由回答后,教师总结。对,这就是我国伟大的革命先行者——孙中山先生的画像。 他是广东人,生于1866年,于1925年因病去世。早年就有志反清。曾任中国同盟国临时大总统。遗嘱主张,“必须唤起民众,及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗。”同学们,你们想知道这位伟大的人物小时候是怎样求学的吗?请大家打开书看《不懂就要问》一文。 二、初读课文 1.学生自由朗读课文。

2.画出本课的生字。 三、学习生字 1.自由拼读,先自行消化较容易的生字。 2.出示要求认读的生字卡片 (1)让读得好的学生领读。 (2)同桌互相认读、互相教。 (3)开火车认读生字。 3.出示要求会写的生字卡片 (1)先认读,然后组词。 (2)学生互相讲讲生字的识记方法 如:孙→(子)+(小)→孙(孙子) 诵→()+()→诵(背诵) …… (3)学生学写生字 四、再读课文 刚才我们已经学会了本课的生字,那么读起课文来应该很轻松。 1.自由读课文,要求做到正确、流利。 2.齐读课文。 3.读了课文,你知道了什么? 学生汇报后,教师归纳: 孙中山在私塾时,不仅会背书,还敢于向老师提问,老师为学生回答了问题,孙中山养成了良好的学习习惯。 五、填空: 孙中山从此养成了(),这个习惯就是()。 六、布置作业: 1.抄写本课生字。 2.熟读课文。 第二课时 一、复习旧知

《不懂就问》教案 教学要求 1、理解课文内容,了解孙中山对待学问的态度,学习他的勤学好问的精神。 2、指导学生会认本课两个生字,能正确、流利地朗读课文。 教学重点理解孙中山回答同学的那句话,学习他的勤学好问的精神。 教学难点结合具体的时代背景,理解为什么孙中山宁可冒着挨打的危险,也要提出自己不懂的问题。 教学过程 一、自主学习,整体感知。 1.(板书课题)看到这个题目,同学们心中会产生哪些疑问?(课文里是讲谁不懂?哪儿不懂?要问谁?“不懂就要问”是谁说的?他为什么要这样说?……) 2.带着问题借助拼音自读课文,不明白的字、词意可查字典,字典解决不了的问题可划划、圈圈。读完读文还可跟周围的同学小声议论议论。 3.在初步感知全文的基础上,说说课文的主要内容。 (这篇课文记叙的是孙中山小时候在私塾里读书,为了弄懂书里的意思而大胆向先生提出问题的故事。) 4.同学们交流有关孙中山先生生平事迹。 二、深入学习,质疑解疑。 细读课文,围绕重点展开质疑、讨论研究,进一步加深对课文内容的理解。 1.什么叫“私塾”?“私塾”与现在的学堂教与学有什么不同?

(这一问题的提出,要让学生懂得,正因为先生只教读和背,从来不讲意思,所以才发生了孙中山提出问题,要先生讲意思的故事,这也是故事发生的原因。) 2.指名读第二自然段,质疑、解疑。 “照例”、“流利”、“连连点头”在课文里是要说明什么的?课文前面写了先生对孙中山的学习背诵是“连连点头”,而后面孙中山自己却认为这样糊里糊涂地读书没有什么用。孙中山是怎样对待学习的?对先生的提问为什么要“壮着胆子”?对先生请求时用了礼貌用语说明了什么? (通过两次问题的讨论,让学生从“照例”、“流利”、“连连点头”、“壮着胆子”等词语中领悟到孙中山读书认真,学业完成得极为出色,表达了他不满足已有的成绩,有进一步要求理解课文意思的愿望。) 3.找出带有下列词语的句子读一读: “吓呆了、害怕、霎时、鸦雀无声、拿着戒尺、厉声问道、收起戒尺、让孙中山坐下”。 接着看课文插图,对比想一想,同学们的表现与先生的态度怎样? 围绕上列词语展开讨论研究:当孙中山提出问题后,学生的表情有什么变化?先生的态度前后有什么变化?为什么会有这样的变化? 出示课文插图,启发学生展开想象,并能有感情地运用有关词语复述图意。 4.学生质疑:向先生提出问题为什么还要挨打呢?而今天的老师为什么却鼓励学生提问呢?(教师帮助学生区分清楚:过去私塾封闭式的封建教育与今天民主开放或教育的不同。) 孙中山在那种棍棒教育下敢于提问,可以看出他有什么样的精神?课文是怎样告诉我们的?他为什么要这样做?(明确:孙中山当时就有宁愿挨打也要弄清道理、勤学好问的可贵精神。) 三、深入画面,指导朗读。

3 不懂就要问 教学目标: 1.会认11个生字,掌握多音字“背、圈”。 2.能根据要求独立阅读课文,把握课文的主要内容。 3.学习伟大的民主革命家孙中山先生对待学习的态度,学习他勤奋好学的精神。 教学重点: 理解孙中山回答同学的那句话,学习他勤学好问的精神。 教学难点: 结合具体的时代背景,理解为什么孙中山宁可冒着挨打的危险,也要提出自己不懂的问题。 教学过程: 一、自主学习,整体感知 1.(板书课题)看到这个题目,同学们心中会产生哪些疑问?(课文里是讲谁不懂?哪儿不懂?要问谁?“不懂就要问”是谁说的?他为什么要这样说?……) 2.带着问题借助拼音自读课文,不明白的字词可查字典,查字典解决不了的问题可先做上标记。读完课文还可跟周围的同学小声议论议论。 3.在初步感知全文的基础上,说说课文的主要内容。 (这篇课文记叙的是孙中山小时候在私塾里读书,为了弄懂书里的意思而大胆向先生提出问题的故事。) 4.同学们交流有关孙中山先生生平事迹。 孙中山(1866年11月12日——1925年3月12日),名文,字载之,号日新,又号逸仙,幼名帝象,化名中山樵。他是中国近代民族民主主义革命的开拓者,中国民主革命伟大先行者,中华民国和中国国民党的缔造者,三民主义的倡导者,创立《五权宪法》。他首举彻底反帝反封建的旗帜,“起共和而终两千年封建帝制”。 二、深入学习,质疑解疑 细读课文,围绕重点展开质疑、讨论研究,进一步加深对课文内容的理解。 1.什么叫“私塾”?“私塾”的教学与现在的学校教学有什么不同?

(这一问题的提出,要让学生懂得,正因为先生只教读和背,从来不讲意思,所以才发生了孙中山提出问题,要先生讲意思的故事,这也是故事发生的原因。) 2.指名读第二自然段,质疑、解疑。 “照例”“流利”“连连点头”在课文里是要说明什么的?课文前面写了先生对孙中山的学习背诵是“连连点头”,而后面孙中山自己却认为这样糊里糊涂地读书没有什么用。孙中山是怎样对待学习的?对先生的提问为什么要“壮着胆子”?对先生请求时用了礼貌用语说明了什么? (通过两次问题的讨论,让学生从“照例”“流利”“连连点头”“壮着胆子”等词语中领悟到孙中山读书认真,学业完成得极为出色,表达了他不满足已有的成绩,有进一步要求理解课文意思的愿望。) 3.找出带有下列词语的句子读一读。 “吓呆了、害怕、霎时、鸦雀无声、拿着戒尺、厉声问道、收起戒尺、让孙中山坐下”。 接着看课文插图,对比想一想,同学们的表现与先生的态度怎样? 围绕上面的词语展开讨论研究:当孙中山提出问题后,学生的表情有什么变化?先生的态度前后有什么变化?为什么会有这样的变化? 出示课文插图,启发学生展开想象,并能有感情地运用有关词语复述图意。 4.学生质疑:向先生提出问题为什么还要挨打呢?而今天的老师为什么却鼓励学生提问呢?(教师帮助学生区分清楚:过去私塾封闭式的封建教育与今天民主开放式教育的不同。)孙中山在那种棍棒教育下敢于提问,可以看出他有什么样的精神?课文是怎样告诉我们的?他为什么要这样做?(明确:孙中山当时就有宁愿挨打也要弄清道理、勤学好问的可贵精神。) 三、深入画面,指导朗读 1.自由组合,三人为一组练习。 2.请两组同学汇报。 注意引导学生根据句子所表达的意思读出不同的语气。(如“……,有什么用呢?”这句话是说孙中山认为糊里糊涂没有用,要读出肯定的语气;“……,不怕挨打吗?”是别的同学感到奇怪,不明白,才问孙中山的,要读出疑问的语气;“你会背了吗?”是先生厉声问的,要读出严肃、生气的语气。又如“请您给我讲讲吧!”应读出恳求、期待的语气;“我就讲讲吧!”应读出表示答应的语气。) 四、深入探究,学习精神