x线成像

感光效应(x线摄影的基础)

涂有卤化银的胶片,经过X线照射后,感光产生潜影,经显、定影处理,感光的卤化银中的银离子被还原成银,并沉积在胶片的胶膜内。金属银的微粒在胶片上呈黑色。未感光的卤化银在定影过程中,从x线胶片上被清除,因为显出胶片片基的透明本色。

依据金属银沉积的多少,便产生了从黑至白不同灰度的影像

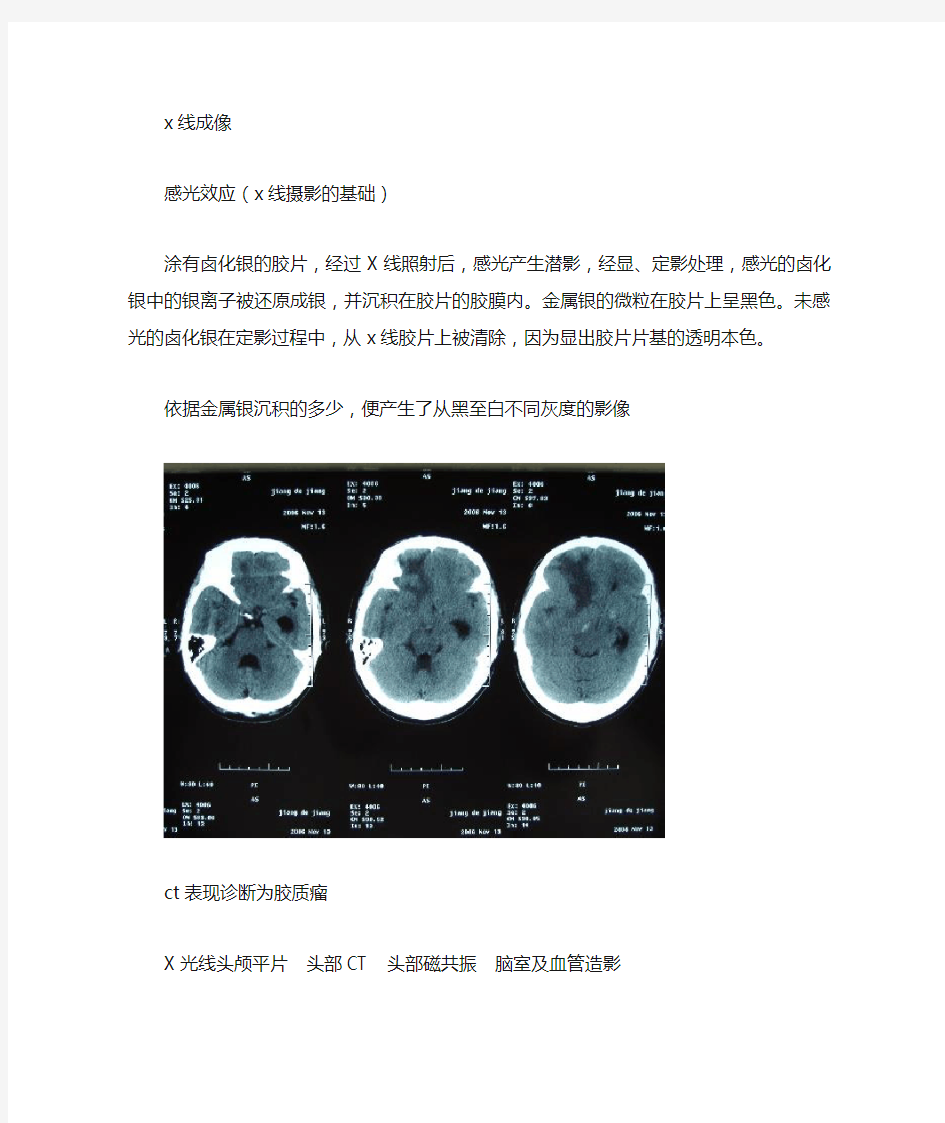

ct表现诊断为胶质瘤

X光线头颅平片头部CT 头部磁共振脑室及血管造影

四种检查方法的比较

血管造影:将水溶性碘对比剂注入血管内,使血管显影的x线检查方法

由于血管影与骨骼及软组织影发生重叠,影响了血管的显示,数字减影血管造影(DSA)是通过计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管清晰显影的成像技术。

CT不同于x线摄影,它是用x线束对人体层面进行扫描,取得信息,经计算机处理而获得该层面的重建图像,是数字化成像。

CT血管成像(CT血管造影)(CTA)指静脉注射含碘造影剂后,经计算机对图像进行处理后,可以三维显示颅内血管系统,可以取代部分DSA检查。CTA可清楚显示Willis动脉环,以及大脑前、中、后动脉及其主要分支,对闭塞性血管病变可提供重要的诊断依据。

CT检查技术:p11

1、普通CT扫描

分为平扫、对比增强扫描、造影扫描

平扫:是指不用对比增强或造影的扫描

对比增强扫描:经静脉注射水溶性有机碘对比剂后再进行扫描的方法,经常使用。

造影扫描:应用不多。

2、CT灌注成像:目前主要用于急性脑补缺血的诊断以及观察脑瘤新生血管,以便判断胶质

细胞瘤的恶性程度。例如对脑的选定层面进行连续扫描,获得灌注参数图以了解感兴趣区域毛细血管血流动力学。

CT对X线平片较难显示部位的病变,例如同心、大血管重叠病变的显示,更具有优越性CT检查不足:X线电离辐射对人体有负面影响,虽然CT检查安全,但是患者接受的射线剂量比x线摄影大;CT增强检查要使用碘对比剂,对碘对比剂过敏的患者不能进行检查;对脑组织、软组织(肌肉、肌腱等)以及软骨等组织的分辨力不如MRI;不能任意方位直接成像。

MRI:核磁共振成像是利用人体中的氢原子核在磁场中受到射频脉冲的激励而发生核磁共振现象,产生核磁共振信号,经过信号采集和计算机处理而获得重建断层图像的成像技术。成像基础:人体各器官、组织的磁共振信号不同,正常组织与病变产生的度磁共振信号强度也不同,这种信号强度上的差别是MRI成像的基础。

图像特点:1、多参数灰阶图像;2、多方位断层图像可直接获取人体横断位、冠状位、矢状位和任意斜位的断层图像,分辨力高,逼真,有利于现实解剖结构和病变;3、流空效应流动的液体,在成像过程中采集不到信号而呈无信号黑影。可以使血管腔不注入对比剂就可显影。4、伪彩色的功能图像:利用不同的功能成像技术,可以使得正常组织结构或者病变组织以伪彩色的影像显示在解剖影响的背景上。

MRI对颅后窝与颅颈交界区病变的诊断优于CT

限制:1、对钙化的显示不如CT 对以钙化为主要特征的疾病难于诊断2、对肺的显示不佳3、带有心脏起搏器火鹤体内有铁磁性物质时不能进行MRI检测4、设备昂贵,检查费用高

脑检查技术

X线检查

1、颅骨平片

常用于后前位和侧位。方法简单、经济、无创伤。对颅骨骨折多能明确诊断,对颅内病变的诊断有限度,目前已经很少使用颅骨平片做颅内病变的诊断

2、脑血管造影

将有机碘对比剂引入脑血管显示脑血管的方法,常用DSA技术

CT检查

1、平扫CT 横断面扫描为主,头部固定以眦耳线为基线依次向上扫描8~10层,层厚10mm。

2、增强CT 经过静脉注射有机碘对比剂后在进行扫描。(剂量按每公斤体重1.5~2ml计算),

静脉内推法或滴注。增强后病灶显示更清楚,可以显示出平扫为显示的病灶。

3、CTA 静脉团注有机碘对比剂后,当对比剂流经脑血管时进行螺旋CT扫描,并三维重组

脑血管图像

4、CT灌注成像

MAI检查

1、普通MRI

2、增强MRI 对比剂采用Gd-DTPA 增强显示病灶更清楚,并可显示普通检查未能显示的细

小和多发病灶,明确病变的部位和范围,推断病变的性质,鉴别病变与水肿、肿瘤术后复发和术后改变等

3、MRA 无需注射对比剂即可显示颅内大血管

4、功能性MRI

以上摘自《医学影像学》第六版人民卫生出版社

大单元七常用医学检查指标的解读 第01讲血常规检查(一) 第一节血常规检查第六节其它常用血生化检查 第二节尿常规检查第七节乙型肝炎血清免疫学检查 第三节粪常规检查(两对半) 第四节肝功能检查 第五节肾功能检查 分值少内容多 有难度真功夫 医学检查指标为诊断疾病的重要依据,亦是疾病治疗中需要监控的指标。

一、红细胞计数(RBC) 【正常参考区间】 新生儿:(6.0-7.0)×1012/L 婴儿:(5.2-7.0)×1012 /L 儿童:(4.2-5.2)×1012/L 成人 男:(4.0-5.5)×1012/L 女:(3.5-5.0)×1012/L 二、血红蛋白(Hb) 血红蛋白常被称为“血色素”,是组成红细胞的主要成分。【正常参考区间】 女性:110-150g/L 男性:120-160g/L 新生儿:170~200g/L 红细胞计数(RBC)及血红蛋白(Hb)的临床意义 1.红细胞/血红蛋白增多

2.红细胞/血红蛋白减少 3.血红蛋白(Hb)/红细胞数量(RBC)与贫血 1.红细胞/血红蛋白增多 ①相对增多: 频繁呕吐、出汗过多,大面积烧伤等,由于大量失水使血浆减少,血液浓缩,血中各种有形成分包括红细胞相对增多,仅为一种暂时的现象。 ②代偿性和继发性增多: 常继发于慢性肺心病、肺气肿、高原病和肿瘤患者,可引起红细胞代偿性增生; ③真性红细胞增多: 为原因不明的慢性骨髓功能亢进,红细胞计数可达(7.0-12.0)×1012 /L。 2.红细胞/血红蛋白减少 ①急性、慢性红细胞丢失过多 ②生成减少 ③红细胞破坏过多: ①急性、慢性红细胞丢失过多: 常由各种原因的出血引起,如消化道溃疡、痔疮、十二指肠钩虫病等。 ②生成减少 红细胞生成减少: 如:再生障碍性贫血;如骨髓病性贫血;巨幼细胞性贫血;慢性病贫血;肾性贫血。 血红蛋白生成减少: 如:缺铁性贫血、铁粒幼细胞性贫血、铅中毒贫血、珠蛋白合成障碍性贫血。 ③红细胞破坏过多: 包括红细胞内异常:如膜结构缺陷,导致的遗传性球形红细胞增多症等;酶活性缺陷,导致的葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷等;珠蛋白肽链量改变及分子结构变异导致的血红蛋白病等。 红细胞外异常:如血清中存在红细胞抗体或补体导致的自身免疫性溶血性贫血;机械性、化学、物理及生物因素、脾亢等红细胞破坏过多。

§6.2 医学影像学一、X线成像 (一)透视【原理】 X线通过人体后,在荧光屏上形成明暗不同的荧光影像,称为透视,亦称荧光透视。荧光屏上的亮度较弱,故透视需在暗室中进行。如应用影像增强器,可显著地提高图像的亮度,故能在亮室内从电视屏上进行透视检查。【优缺点】透视的优点是设备简单,操作方便,可任意转动病人进行多轴透视,并可观察器官的活动功能;而且费用低廉,可立即得到检查结果。其缺点是影像的对比度差,对细小病变和厚实部位例如颅骨、脊椎等的观察困难,且不能留下客观性记录。【适应范围】 1.胸部的自然对比好,胸部透视应用最广泛。2.腹部透视适用于急腹症,较大的结石或钙化、金属异物、避孕环以及胃肠造影透视等。 3.骨折整复和异物摘取。 4.各种插管和介人性治疗操作。【注意事项】 1.掌握透视的适应证和限度,做到目的性明确,有的放矢。2,提供有关的病史资料,特别是以往X线检查情况,供诊断时参考。3.早孕妇女、婴幼儿应尽量避免盆腔和性腺区透视。(二)摄影【原理】普通X线摄影又称平片检查,即X线透过人体后,投影于胶片上,产生潜影,经过显影、定影及冲洗手续后,在胶片上产生不同灰度的黑白影像。【优缺点】照片的优点是对比度好,成像清晰,细微病灶或厚实部位显影清楚,并留有客观记录,供复查对比和会诊讨论用。缺点是操作较复杂,不便于观察器官的活动功能。【适应范围】应用广泛,包括四肢、脊椎、

骨盆、颅骨、胸部和腹部等。腹部照片因缺乏自然对比,限于急腹症及结石、钙化等观察。【注意事项】 1.认真填写照片申请单,包括简要病史、检查部位和目的要求等,供投照和 X线诊断时参考。复查照片应提供老照片号码或照片,以利对比。急诊照片标准掌握要适度。2.危重病人应作适当处理,待病情平稳后,再进行摄片检查3.作好必要的照片前准备如镇静、清洁灌肠等。 (三)造影检查【原理】 造影检查系人为地将对比剂引入器官内或其周围,造成人工的对比影像。对比检查可使平片或体层摄影不能显示的组织和器官对比显影,因而扩大了X线检查的应用范围。对比剂可分为两大类:高密度或阳性对比剂和低密度或阴性对比剂。阳性对比剂有钡剂和碘剂。钡剂用于胃肠道检查,钡胶浆用于支气管造影。碘剂的种类繁多:①无机碘剂如碘化钠溶液可用于逆行尿路造影、“T”管胆管造影、膀胱和尿道造影等。②有机碘制剂口服或血管内注射后,可使分泌脏器管道显影。也可采取直接穿刺或导管法将对比剂引入脏器内及其周围。非离子型对比剂如碘海醇(欧乃派克)、优维显等,其神经毒性很低,可用于神经系统的造影检查。③碘油类有碘化油用于支气管、瘘道、子宫和输卵管造影,碘苯脂适用于脑室和椎管造影。阴性对比剂有空气、氧气、二氧化碳等,可用于脑室、关节囊、胸腹腔等造影。使用时应防止气体栓塞。【优缺点】造影检查可使许多自然对比缺乏、平片上不能显影的组织器官显影,

《医学影像成像原理》名词解释 第一章 1.X 线摄影(radiography):是X 线通过人体不同组织、器官结构的衰减 作用,产生人体医疗情报信息传递给屏-片系统,再通过显定影处理,最终以X 线平片影像方式表现出来的技术。 2.X 线计算机体层成像(computed tomography,CT):经过准直器的X 线束穿透人体被检测层面;经人体薄层内组织、器官衰减后射出的带有人体信息的X 线束到达检测器,检测器将含有被检体层面信息X 线转变为相应的电信号;通过对电信号放大,A/D 转换器变为数字信号,送给计算机系统处理;计算机按 照设计好的方法进行图像重建和处理,得到人体被检测层面上组织、器官衰减系数(|)分布,并以灰度方式显示人体这一层面上组织、器官的图像。 3.磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI):通过对静磁场(B0)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲电磁波,使人体组织中的氢质子(1H)受到激励而发生磁共振现象,当RF 脉冲中止后,1H 在弛豫过程中发射出射频信号 (MR 信号),被接收线圈接收,利用梯度磁场进行空间定位,最后进行图像重建而成像的。 4.计算机X 线摄影(computed radiography,CR):是使用可记录并由激光读出X 线影像信息的成像板(IP)作为载体,经X 线曝光及信息读出处理,形成数字式平片影像。 5.数字X 线摄影(digital radiography,DR):指在具有图像处理功能的计算机控制下,采用一维或二维的X 线探测器直接把X 线影像信息转化为数字信号的技术。 6.影像板(imaging plate,IP):是CR 系统中作为采集(记录)影像信息 的接收器(代替传统X 线胶片),可以重复使用,但没有显示影像的功能。7.平板探测器(flat panel detector,FPD):数字X 线摄影中用来代替屏- 片系统作为X 线信息接收器(探测器)。 8.数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA):是计算机与常规X 线血管造影相结合的一种检查方法,能减去骨骼、肌肉等背景影像,突出显示血管图像的技术。 9.计算机辅助诊断(computer aided diagnosis,CAD):借助人工智能等技术对医学影像作图像分割、特征提取和定量分析等增加诊断信息,用以辅助医生对各种医学影像进行诊断的技术。 第二章 1.X 线强度(X-ray intensity):指在垂直于X 线传播方向单位面积上、单 位时间内通过光子数量(N)与能量(hν)(hv)乘积的总和。常用X 线强度表 示X 线的量与质。 2.光学密度(density,D):又称黑化度。指X 线胶片经过曝光后,通过 显影等处理在照片上形成的黑化程度。

一、血常规检查 1.白细胞计数 (1)正常值参考范围 成人:(4~10)×109/L; 新生儿:15~20×109/L 高于成人 6月-2岁:5~12×109/L (2)检查结果的临床意义 ●减少: 疾病:再障,白血病,粒细胞缺乏症 药物:肿瘤化疗、磺胺、解热镇痛药、抗生素等。特殊感染:伤寒、副伤寒、结核、病毒、寄生虫等其他:放射治疗、化学品 ●增加: 生理性增高见于新生儿,月经期,分娩,情绪变化等。 病理性:细菌感染,白血病,恶性肿瘤,糖尿病酮症酸中毒,化学药中毒。 2.白细胞分类计数 (1)正常值参考范围 中性粒细胞(N):~ 嗜酸性粒细胞(E):~ 嗜碱性粒细胞(B):~ 淋巴细胞(L):~ 单核细胞(M):~ (2)检查结果的临床意义 中性粒细胞(N): 增加:急性化脓性感染(可伴有核左移);中毒;急性出血,白血病,某些恶性肿瘤及组织损伤等。 减少:基本与白细胞总数减少相同。 嗜酸性粒细胞(E): 增加:过敏性疾病与皮肤病;寄生虫;血液病;用药。 减少:疾病(伤寒、副伤寒);长期应用肾上腺皮质激素。 嗜碱性粒细胞(B): 增加:某些血液病,如慢性粒细胞性及嗜碱性粒细胞性白血病;铅中毒等 淋巴细胞(L): 增加:某些细胞及病毒感染(百日咳、传染性单核细胞增多症);淋巴细胞性白血病;排斥反应。 减少:传染病急性期、放射病、细胞免疫缺陷病、长期应用肾上腺皮质激素。相对性淋巴细胞减少见于中性粒细胞比例增高时。 单核细胞(M):增加:传染病或寄生虫病;血液病;亚急性细菌性心内膜炎。 3.红细胞计数 (1)正常值参考范围 男性:(~)×1012 女性:(~)×1012 新生儿:(6~7)×1012 (2)检查结果的临床意义 增多: 相对增多:血液浓缩, 绝对增多:原发性或继发性红细胞增多症,病理代偿性和继发性:先天性心脏病,肺心病,高原性心脏病,慢性一氧化碳中毒等。 减少: 造血物质缺乏 造血功能低下 红细胞破坏或丢失过多继发性:各种炎症、结缔组织病 4.血红蛋白 (1)正常值参考范围 男:120-160g/L 女:110-150g/L 新生儿:70-200g/L (2)检查结果的临床意义 增加: 疾病:肺原性心脏病、先天性心脏病、真性红细胞增多症、高原病。大细胞高色素贫血(巨幼红细胞性贫血)。 创伤:失水,大面积烧伤 用药:维生素K,硝酸甘油 减少: 出血:减少程度和红细胞一致 疾病: 血红细胞减少比红细胞减少严重:缺铁性贫血、慢性失血; 红细胞减少比血红细胞减少严重:大细胞高色素贫血。 5.血小板计数 (1)正常值参考范围 (100~300)×109/L (2)检查结果的临床意义 减少: 生成减少:再障、急性白血病、骨髓转移瘤、骨髓纤维化

㈠名词解释 ⒈CT值:CT影像中每个像素所对应的物质对X线线性平均衰减量大小的表示。CT值定义为 将人体被测组织的吸收系数与水的吸收系数的相对值 ⒉TR(重复时间):从90°脉冲开始至下一次90°脉冲开始的时间间隔。 ⒊SNR(信噪比):图像中的信号能量与噪声能量之比。 ⒋PACS(图像存档与传输系统):是适应医学影像领域数字化、网络化、信息化发展势的要求,一数字成像、计算机技术和网络技术为基础,以全面解决医学影像获取、显示、处理、储存、 传输和经管为目的的综合性规划方案及系统。 ⒌螺距:(pitch,P)有关螺旋CT的一个概念。对单层螺旋CT,各厂家对此定义是统一的, 即螺距=球管旋转360度的进床距离/准直宽度。也即扫描时床进速度与扫描层厚之比。 ⒍阳极效应:又称足跟效应,是指在通过X线管长轴且垂直于有效焦点平面内,近阳极端X线 强度弱,近阴极端强,最大值约在10°处,其分布是非对称性的,这种现象称为阳极效应。阳极倾角越小,阳极效应越明显。 ⒎自旋-晶格弛豫:又称纵向弛豫(longitudinal relaxation)或T1弛豫。指平行于外磁场Bo方向的磁化矢量的指数性恢复的过程。 ⒏灵敏度:(Sensitivity)也称敏感度,在MR范畴内,是反映磁性核的MR信号可检测程 度的指标。 ㈡简答与分析论述题 ⒈分析CR成像基本原理 答:X射线入射基于光激励荧光粉(PSP)的成像板(IP)产生一帧潜影(latent image),潜影存储于成像板中。用激光激励成像板,成像板会发射出和潜影能量分布一致的光,这些光 被捕捉后被转换成电信号,从而潜影被转换成可以传输和存储的数字图像。 ⒉分析MRI空间分辨力优化的方法与作用 答:⑴调整扫描矩阵、FOV 扫描矩阵的大小决定序列中相位编码梯度的步数及频率编码步数,即数据的采样点数。FOV一定时,相位编码步数越多,体素的尺寸就越小,图像分辨力就越高。 ⑵调整层面厚度为了尽量减小部分容积效应的影响,一般应该选择较薄的层面进行扫描。 ⑶增加NEX ⒊简述MRI成像过程 答:通过对静磁场(Bo)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲(RF)电磁波,使人体组织中的 氢质子受到激励而发生磁共振现象,当RF脉冲中止后,氢质子在弛豫过程中发射出射频信号,被接收线圈接收,再利用梯度磁场进行空间定位,最后进行图像重建而成像。 ⒋磁共振成像系统主要有哪几部分组成? 答:磁体、梯度系统、射频系统和计算机系统组成。 ⑴磁铁系统 ①静磁场:又称主磁场。 ②梯度场:用来产生并控制磁场中的梯度,以实现NMR信号的空间编码。这个系统有三组线圈,产生x、y、z三个方向的梯度场,线圈组的磁场叠加起来,可得到任意方向的梯度场。 ⑵射频系统 ①射频(RF)发生器:产生短而强的射频场,以脉冲方式加到样品上,使样品中的氢核产生NMR现象。 ②射频(RF)接收器:接收NMR信号,放大后进入图像处理系统。 ⑶计算机图像重建系统 由射频接收器送来的信号经A/D转换器,把模拟信号转换成数学信号,根据与观察层面各体 素的对应关系,经计算机处理,得出层面图像数据,再经D/A转换器,加到图像显示器上, 按NMR的大小,用不同的灰度等级显示出欲观察层面的图像。 ⒌何为薄层扫描,其优点是什么?

医学实习报告 ——核磁共振成像仪的原理和应用 班级:生物医学0902 姓名:xx 日期:2010年1月6日

核磁共振成像仪的原理和应用 摘要 核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。核磁共振成像仪就是因这项技术而产生的仪器。它是继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学、生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MRI)。 关键词 核磁共振、扫描、成像、计算机 正文: 前言 1930年代,物理学家伊西多?拉比发现在磁场中的原子核会沿磁场方向 呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻转。 1946年,美国哈佛大学的珀塞尔和斯坦福大学的布洛赫发现,将具有奇数个核子(包括质子和中子)的原子核置于磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发生原子核吸收射频场能量的现象,这就是人们最初对核磁共振现象的认识。 人们在发现核磁共振现象之后很快就产生了实际用途,早期核磁共振主要用于对核结构和性质的研究,如测量核磁矩、电四极距、及

核自旋等,化学家利用分子结构对氢原子周围磁场产生的影响,发展出了核磁共振谱,用于解析分子结构,随着时间的推移,核磁共振谱技术不断发展,从最初的一维氢谱发展到碳谱、二维核磁共振谱等高级谱图,核磁共振技术解析分子结构的能力也越来越强。 进入1990年代以后,人们甚至发展出了依靠核磁共振信息确定蛋白质分子三级结构的技术,使得溶液相蛋白质分子结构的精确测定成为可能。后来核磁共振广泛应用于分子组成和结构分析,生物组织与活体组织分析,病理分析、医疗诊断、产品无损监测等方面。 20世纪70年代,脉冲傅里叶变换核磁共振仪出现了,它使13C 谱的应用也日益增多。 仪器结构 MRI是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。 其中型台式核磁共振成像仪主要由谱仪、磁体柜、电子柜、梯度柜、监视器等部分组成。

《医学影像成像原理》思考题及参考答案 第一章 1.医学影像技术不包括(E) A、X 线摄影 B、X 线计算机体层成像 C、磁共振成像 D、超声成像 E、心电图成像 2.医学影像技术发展历程叙述,错误的是(A ) A、1895 年11 月8 日,伦琴发现X 线为放射技术伊始 B、1895 年12 月22 日第一张X 线照片诞生为放射技术伊始 C、20 世纪10~20 年代为医技一体阶段 D、随着X 线设备的发展出现医技分家阶段 E、1959 年慕尼黑国际放射学会议形成独立学科阶段 3.X 线成像的因素不包括(D ) A、组织的密度(ρ) B、组织的原子序数(Z) C、组织的厚度(d) D、组织的形状 E、X 线的衰减系数4.人体组织对X 线的衰减,由大到小的顺序是(B) A、骨、脂肪、肌肉、空气 B、骨、肌肉、脂肪、空气 C、脂肪、骨、肌肉、空气 D、肌肉、骨、脂肪、空气 E、肌肉、脂肪、骨、空气 5.下列人体组织中,对X 线衰减最大的是(B ) A、肌肉 B、骨骼 C、脂肪 D、软骨 E、血液 6.人体组织对X 线的衰减,形成图像的(C) A、清晰度 B、灰雾度 C、对比度 D、灰度 E、密度 7.与传统X 线诊断原理相同的成像方式有(ACE ) A、CR B、MRI C、DR D、PET E、CT 8.不属于数字化成像技术的成像方法是(C) A、超声 B、磁共振成像 C、屏-片系统X 线摄影 D、计算机体层摄影 E、计算机X 线摄影 9.CT 成像优势不包括(D ) A、获得无层面外组织结构干扰的横断面图像 B、密度分辨力高 C、可进行各种图像的后处理 D、空间分辨力比屏-片影像高 E、能够准确地测量各组织的X 线吸收衰减值 10.CT 技术的发展的叙述,错误的是(A ) A、1953 年生产出我国第一台X 线机 B、1989 年螺旋CT 问世 C、1998 年多层面CT 诞生 D、2004 年推出容积CT E、2005 年双源CT 研制成功 11.磁共振成像特点的叙述,错误的是(A ) A、以X 线作为成像的能量源

磁共振成像技术(核磁共振,MRI)是与CT几乎同步发展起来的医学成像技术。MRI 作为最先进的影像检查技术之一,在许多方面有其独到的优势,尤其是近年来高场磁共振超快速成像与功能成像的出现,使得MRI的优势更为明显。但是,由于国情所限,MRI远没有CT普及,实际工作中,大量的病例本应首选MRI检查,却都进行了CT检查,因此造成的误诊及漏诊屡见不鲜。除病人经济情况的原因之外,临床医生对MRI的了解不足也是一个重要原因。目前关于磁共振成像的书籍虽很多,专业性均很强,信息量也非常大,临床医生很难有时间仔细翻阅,但临床医生又急需了解磁共振的相关知识。鉴于此,我们编写了这本小册子,以期临床医生在阅读之后能够了解磁共振成像的临床应用价值、哪些情况下应当建议病人进行MRI检查、以及一些磁共振基本读片知识。 1 磁共振成像的特点一、无损伤性检查。CT、X线、核医学等检查,病人都要受到电离辐射的危害,而MRI投入临床20多年来,已证实对人体没有明确损害。孕妇可以进行MRI检查而不能进行CT检查。 二、多种图像类型。CT、X线只有一种图像类型,即X线吸收率成像。而MRI常用的图像类型就有几十种,且新的技术和序列不断更新,理论上有无限多种图像类型。可根据组织特意性用不同的技术制造对比,制造影像,力求诊断疾病证据充分、客观、可靠。有更丰富的细节和依据方便医师作出明确的诊断,对疾病的治疗前及愈后作出更详细、系统的评估。 三、图像对比度高。磁共振图像的软组织对比度要明显高于CT。磁共振的信号来源于氢原子核,人体各处都主要由水、脂肪、蛋白质三种成分构成,它们均含有丰富的氢原子核作为信号源,且三种成分的MRI信号强度明显不同,使得MRI图像的对比度非常高,正常组织与异常组织之间对比更显而易见。CT的信号对比来源于X线吸收率,而软组织的X线吸收率都非常接近,所以MRI的软组织对比度要明显高于CT. 四、任意方位断层。由于我院MRI拥有1.5T高场强主磁体及先进的三维梯度系统逐点获得容积数据,所以可以在任意设定的成像断面上获得图像。五、心血管成像无须造影剂增强。基于MRI特有的时间飞逝法(TOF)和相位对比法(PC)血流成像技术,磁共振血管成像(MRA)与传统的血管造影(DSA)相比,对人体无损伤性(不需要注射造影剂)、费用低、检查方便等优点。且随着MRI技术的不断进步,我院磁共振MRA的图像质量与诊断能力已与DSA非常接近,基于以上MR血管成像特性,MRA完全可作DSA术前筛查以及血管手术后复查。六、代谢、功能成像。MRI的成像原理决定了MRI信号对于组织的化学成分变化极为敏感。我院在高场MRI系统上拥有丰富磁共振功能成像技术,划时代地实现了对于功能性疾病、代谢性疾病的影像诊断,同时也大大提高了对一些疾病的早期诊断能力,甚至可达到分子水平。 2 磁共振成像的原理想获得人体的体层图像,任何成像系统都需要解决三方面问题:图像信号的来源、图像组织对比度的来源、图像空间信息的来源。磁共振成像也同样要解决这些问题。现对磁共振成像的原理作一简单介绍。 2.1 核磁共振信号的来源磁共振成像,是依靠核磁共振现象来成像的。核磁共振现象,是指处于静磁场中的原子核系统受到一定频率的电磁波作用时,将在他们的磁能级间产生共振跃迁。上述过程,是原子核与磁场发生的共振,所以称为核磁共振,因为“核”字涉嫌核辐射,所以业内将其改称为磁共振。氢原子是人体中含量最多的元素,它的核只有一个质子,是最活跃、最易受磁场影响的原子核。所以磁共振成像采集的是氢原子核的信号。业内常把氢原子核简称为质子。核磁共振现象是一个无法直观观察的现象,理解起来较为抽象,在此只作简要解释。 层厚、层间距。MRI中层厚的概念与CT是一致的。层间距与非螺旋CT的层间距概念一致。层间距一般显示为层厚加上两层之间的间隔。如果层间距大于层厚,两层之间就有未扫描到的区域,需要注意是否有遗漏病灶的可能性。扫描矩阵(resolution)。扫描矩阵代表扫描时图像点阵的密度。扫描矩阵越大,图像空间分辨率越高,但信噪比就越低;扫描矩阵越小,

一、选择题 1.下列常用的临床检查方法中无电离辐射的是(c) A、CT和PET B、超声和CT C、超声和MRI D、CT和MRI E、PET和MRI 2.X线信息影像传递过程中,作为信息源的是(b) A、X线 B、被照体 C、增感屏 D、胶片 E、照片 3.X线胶片特性曲线组成,不包括(d) A、趾部 B、直线部 C、肩部 D、顶部 E、反转部 4.摄影时,可以人为控制的运动模糊是(a) A、呼吸 B、痉挛 C、胃蠕动 D、肠蠕动 E、心脏搏动 5.与散射线量产生无关的因素是(c) A、被照体厚度 B、被照体密度 C、被照体姿势 D、照射野面积 E、被照体体积 6.影响散射线因素的叙述,错误的是(a) A、物体越厚,产生散射线越少 B、管电压越高,产生散射线越多 C、物体受照面越大,产生散射线越多 D、X线波长越短,产生散射线越多 7.X线照片上相邻两点之间的密度差是(b) A、密度 B、对比度 C、清晰度 D、锐利度 E、失真度 8.减小运动模糊的叙述,错误的是(c) A、需固定肢体 B、缩短曝光时间 C、尽量缩短焦-片距 D、将肢体尽量移近胶片

E、选择运动小的机会曝光 9.使用增感屏摄影的论述,错误的是(b) A、影像颗粒性变差 B、增加影像的清晰度 C、增加影像的对比度 D、减少X线照射量 E、降低影像的清晰度 10.X线影像的转换介质,不包括(e) A、屏-片系统 B、影像增强器 C、成像板(IP) D、荧光屏 E、滤线栅 11.构成照片影像的几何因素是(a) A、失真度 B、对比度 C、颗粒度 D、锐利度 E、密度 12.胶片密度与曝光量成正比关系的是(c) A、足部 B、肩部 C、直线部 D、反转部 E、全部 13.屏-片系统X线信息影像传递过程中,作为信息载体的是(a) A、X线 B、胶片 C、被照体 D、增感屏 E、显影液 14.下到哪个不是影响X线照片对比度的因素(c) A、胶片γ值 B、X线质和量 C、被照体形态 D、增感屏的使用 E、冲洗技术 15.X线检查程序可以简化为(a) A、X线→被照物→信号→检测→图像形成 B、被照物→X线→信号→检测→图像形成 C、X线→被照物→检测→图箱像成→信号 D、被照物→X线→检测→信号→图像形成 E、X线→被照物→检测→信号→图像形成 16.增感屏的核心结构是(b)

南昌航空大学课程论文 课程名称无损检测新技术 题目核磁共振成像检测技术 作者刘海朝 学号 10081213 所属学院测试与光电工程学院 写作时间 2013年12月

目录 一、核磁共振成像原理 ·····························错误!未定义书签。 二、核磁共振国内外研究现状 (3) 三、核磁共振设备组成及运用 (7) 四、核磁共振的未来发展趋势 (9) 五、参考文献··············································错误!未定义书签。

核磁共振检测技术 《一》、核磁共振原理 核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,简称NMRI),又称自旋成像(spin imaging),也称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI),台湾又称磁振造影,是利用核磁共振(nuclear magnetic resonnance,简称NMR)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。 将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。 物理原理 核磁共振成像是随着计算机技术、电子电路技术、超导体技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学核自旋成像技术。它是利用磁场与射频脉冲使人体组织内进动的氢核(即H+)发生章动产生射频信号,经计算机处理而成像的。原子核在进动中,吸收与原子核进动频率相同的射频脉冲,即外加交变磁场的频率等于拉莫频率,原子核就发生共振吸收,去掉射频脉冲之后,原子核磁矩又把所吸收的能量中的一部分以电磁波的形式发射出来,称为共振发射。共振吸收和共振发射的过程叫做“核磁共振”。核磁共振成像的“核”指的是氢原子核,因为人体的约70%是由水组成的,MRI即依赖水中氢原子。当把物体放置在磁场中,用适当的电磁波照射它,使之共振,然后分析它释放的电磁波,就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的精确立体图像。通过一个磁共振成像扫描人类大脑获得的一个连续切片的动画,由头顶开始,一直到基部。 核磁共振成像是随着电脑技术、电子电路技术、超导体技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学核自旋成像技术。医生考虑到患者对“核”的恐惧心理,故常将这门技术称为磁共振成像。它是利用磁场与射频脉冲使人体组织内进动的氢核(即H+)发生章动产生射频信号,经电脑处理而成像的。

《医学影像成像原理》考试(附答案) 一、A型题(每小题1 分) (D)1.X线由德国科学家伦琴发现于 A.1800年 B.1840年 C.1890年 D.1895年 (C)2.在产生通常诊断条件下的X线时,大部分的能量都转化为热能,产生X线的能量只占 A.1% B.5% C.0 .2% D.0.1% (A)2.透视主要利用了X线的 A. 荧光作用 B. 感光作用 C.生物作用 D.电离作用 (C)3.孕妇需避免X线检查,是因为X线的 A.光化学效应 B.荧光作用 C.生物作用 D.感光效应 (A)4.X线吸收量主要取决于 A.密度 B.厚度 C.形状 D.靶片距 (C)5.吸收X线能力最强的组织结构是 A.肌肉 B.脂肪 C.骨骼 D.肺组织 (D)6.增感屏的作用是: A.增加X线用量 B.延长曝光时间 C.提高图像清晰度 D..提高胶片感光量 (A)7.影响X线强度的因素,正确的是X线强度与: A.管电压成正比 B.管电压成反比 C.靶物质原子序数成反比 D. X线波长成正比 (D)8.下列成像方法中,哪一种较少用于胸部? A.平片 B.CT C.MR https://www.doczj.com/doc/b314555224.html, (D)9.与平片相比,哪一项不是CT的优势 A.横断面成像 B.解剖分辨率高 C.密度分辨率高 D.空间分辨率高(A)10.相对CT而言,哪一项不是MRI的特点 A.对钙化和骨质结构敏感 B.无射线损伤 C.造影剂安全系数较大 D.直接多轴面成像 (C)11.磁场强度单位是 A.伦琴 B.戈瑞 C.特斯拉 D.居里 (A)12.人体 MRI最常用的成像原子核是 A.氢核 B.钠核 C.钙核 D. 碘核 (A)13.下列哪一组放射性核素需加速器生产: A .11C、13N、18F B .3H、12C、16O C .12C、13N、16O D .11C、16O、18F (C)14.PET探测原理是基于 A.光电效应 B.康普顿效应 C.湮没辐射 D.电子对生成效应 (C)15.若2MHz声波用于检查人体软组织,则其波长接近 A.0.01mm B.0.5mm C.0.75mm D.10mm (B)16. Doppler超声在诊断中居有重要地位,其原因是: A.可用于各个区域的检查 B.能发现组织界面的运动 C.不引起生物效应 D.用于小器官的检查 (A)17.低频探头的特点是 A.波较长和穿透力较大 B.波较短和穿透力较大 C.波较短和穿透力较弱 D.波较短和穿透力较弱

医学影像成像原理试题库

《医学影像成像原理》 试题库 李月卿 第三章CT成像 一、专业名词解释与翻译 1窗口技术:window technology 是显示数字图像的一种重 要方法。即选择适当的窗 宽和窗位来观察图像,使 病变部位明显地显示出 来。 2?窗宽:window width WW 表示数字图像所显示信号 强度值的范围。 (图像显示过程中代表所显示信号强度值的范围。) 3 ?窗位:window leve, WL 又称窗水平,是图像显示过程中代表图像灰阶的中心位置。(放大的灰度范围的平均值,所放大灰度范围的灰度中心值,即显示器所显示的中心CT值。) 4?投影:projection 检测器接收透过受检层面 后出射的X线束的强度(I)称为投影。(CT扫描装置扫描完一个层面后,获得一个方向上的一 组吸收系数之和的数值与X 线束扫描位置的曲线,这个曲线称作X线束经被测人体吸收后在该方向上的投影,投影上各点数值称为投影值。) 5 ? CT 值:computed tomography number CT影像中每个像素所对应的物质对X线线性平均衰减量大小的表示。以水的衰减系数作为基准,CT 值定义为将人体被测组织的吸收系数匚与水的吸收系数%的相对值,用公式表示为:CT值x w K ■—w 6?采集时间:acquisition time 即成像时间或扫描时间,指获取一幅图像所花费的时间。 7?半程扫描时间:half-scan time 是指X线管扫描移动角度 在210°?240°时的扫描时间。 8 ?全程扫描:full-scan 是指为了获取比较高质量 的CT图像进行360°的扫描。

医学影像成像原理总结 您需要登录后才可以回帖登录|注册发布 医学影像专业住院医师规范化培训是医学生毕业后教育的一部分,主要是针对有志从事医学影像工作的本科生和研究生,是我们国家培养医德优良、医技精湛、善于学习、富有开拓探索精神、具有良好沟通能力团队合作精神、能应用现代计算机及网络技术的全面实用型医学人才行之有效的方式之一。医学影像学是一门涉及面广、整体性强、发展迅速、独立而成熟的学科。研究范围主要由以下三部分组成:①放射诊断学(医学影像诊断),包括传统的X线诊断、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI、介入性放射学;②超声医学(US),包括B型超声、超声心动图、介入超声;③核医学,包括γ照相、单光子发射计算机断层显像(SPECT)、正电子发射计算机断层显像(PET)和核医学治疗。 通过3年的规范化培训,使住院医师打下扎实的医学影像科临床工作基础,能够掌握正确的临床工作方法,了解医学影像学范围内放射医学、超声医学和核医学的现状和发展前景,建立较为完整的现代医学影像概念(包括影像诊断及其治疗)。培训结束时,住院医师能够具有良好的职业道德和人际沟通能力,具有独立从事医学影像科临床工作的能力。以下就医学影像专业住院医师规范化培训谈谈我们的几点体会和初步经验。 一、近年来,医学教学研究方兴未艾

新的教学模式不断涌现,我院自建立医学影像教研室以来,针对影像医学教学特点,为提高教学质量,培养现代影像医学实用性高素质人才,深化影像医学教学改革,做了许多有益的尝试。建立规范的住院医师培训制度、严格管理我院医学影像专业规培医师是由继续教育科统筹,影像系具体安排,轮转科室日常考勤与临床教学科不定期抽查考勤相结合共同管理,我院通过自愿报名,经医学基础、英语考试、面试筛选合格学员进入医院培训,每位规培医师经过为期三年有计划地培训,将刚毕业的本科生培养为具有一定临床经验的,医学影像知识全面的高年资住院医师,在任何一个医院都可以胜任日常的医学影像工作。 二、将医德教育融于日常工作 每一个医护人员在进入医学院校之初都曾宣过誓,真正面对金钱的诱惑,面临不公正的对待和评价,该如何去坚守崇高的理想,坚持高尚的道德操守,却令一些年轻医生迷茫。利用身边好榜样的力量,在实实在在的临床工作中体现对患者的关爱和良好的医德医风,是医德教育可追寻的一条道路。 因此我们将在长期临床工作中涌现出来的医德高尚,医技精湛,作风严谨的主治或副主任医师挑选出来作为带教老师。他们和年轻的规培医师每天工作在一起,通过他们与患者真诚和蔼地交流沟通,设身处地急患者之所急,为患者和家属的利益考虑,为患者优选检查方法,注重医疗过程中的放射防护、隐私保护,最大能力地维护患者的利益,尽自己所学为患者准确诊断、解除病痛,将医德教育融入点滴,

核磁共振技术在医学领域的运用前景分析 发表时间:2018-05-29T17:24:00.410Z 来源:《健康世界》2018年6期作者:唐光荣 [导读] 本文简单介绍了核磁共振技术的基本原理以及其在化学、医学领域的不同运用情况,以及优势所在 唐光荣 文山州疾病预防控制中心云南文山 663099 本文简单介绍了核磁共振技术的基本原理以及其在化学、医学领域的不同运用情况,以及优势所在,并对这项技术在精神卫生领域的发展前景进行分析和预测。核磁共振波谱法是化学运用中重要的一种波谱学。目前,与核磁共振技术的研究已经获得了五次诺贝尔奖,可见核磁共振技术在科学研究工作中占有举足轻重的地位,从1993年制出第一台核磁共振谱仪以来,核磁共振技术获得了飞速的发展,运用领域得到广泛发展,在医学领域也通过这一技术进行对人体进行分析和诊断,帮助医生快速找到病灶,从而对症下药。 一、技术背景 二十世纪三十年代,伊西多·拉比发现在磁场中的原子核会沿磁场方向呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻转。这是人类关于原子核与磁场以及外加射频场相互作用的最早认识。由于这项研究,拉比于1944年获得了诺贝尔物理学奖。1946年,费利克斯·布洛赫和爱德华·珀塞尔发现,将具有奇数个核子(包括质子和中子)的原子核置于磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发生原子核吸收射频场能量的现象,这就是人们最初对核磁共振现象的认识。为此他们两人获得了1952年度诺贝尔物理学奖。 人们在发现核磁共振现象之后很快就产生了实际用途,化学家利用分子结构对氢原子周围磁场产生的影响,发展出了核磁共振谱,用于解析分子结构,随着时间的推移,核磁共振谱技术从最初的一维氢谱(1H NMR)发展到13C谱、二维核磁共振谱等高级谱图,核磁共振技术解析分子结构的能力也越来越强,进入1990年以后,发展出了依靠核磁共振信息确定蛋白质分子三级结构的技术,使得溶液相蛋白质分子结构的精确测定成为可能。另一方面,医学家们发现水分子中的氢原子可以产生核磁共振现象,利用这一现象可以获取人体内水分子分布的信息,从而精确绘制人体内部结构,在这一理论基础上,1969年纽约州立大学南部医学中心的达马迪安通过测核磁共振的弛豫时间成功地将小鼠的癌细胞与正常组织细胞区分开来,在达马迪安新技术的启发下纽约州立大学石溪分校的物理学家保罗·劳特伯于1973年开发出了基于核磁共振现象的成像技术(MRI),并且应用设备成功地绘制出了一个活体蛤蜊的内部结构图像。劳特伯尔之后,MRI技术日趋成熟,应用范围日益广泛,成为一项常规的医学检测手段,广泛应用于帕金森病、多发性硬化症等脑部疾病,脊椎病变以及癌症的诊断。 二、技术原理 核磁共振波谱法是化学运用中最重要的一种谱学。它是通过研究处于强磁场中的原子核对射频辐射的吸收进而获得有关化合物分子结构信息的办法。原子核由质子和中子组成,不同的核有不同的自旋量子数I,凡I值非零的原子核即具有自旋角动量P,由于原子核是带正电粒子,故自旋可导致核电荷作循环运动,产生一定的磁场,同时产生磁矩μ,则存在以下公式:μ=γ*P式中,γ成为磁旋比,是原子核的重要属性,每种核都有其特定值,该值越大,则其磁性越强,检测的灵敏度越高,信号越易被观察,在天然同位素中H核的γ最大,故其被作为首选研究对象。 MRI是一台巨大的圆筒状机器,主要有三大基本构件组成,即磁体部分、磁共振波谱仪部分、数据处理和图像重建部分,主磁体用以提供强大的静磁场,而且要求较大的空间范围(能容纳病人),保持高度均匀的磁场强度;磁共振波谱仪主要包括射频发射部分和一套磁共振信号的接收系统;在数据处理和图像重建部分中,磁共振信号首先通过变换器变为数字量,并存入暂存器。图像处理机按所需方法处理原始数据,获得磁共振的不同参数图像,并存入图像存储器能在受检者的周围制造一个强烈磁场区的环境,借由无线电波的脉冲撞击身体细胞中的氢原子核,改变身体内氢原子的排列,当氢原子再次进入适当的位置排列时,会发出无线电讯号,此讯号借由电脑的接收并加以分析及转换处理,可将身体构造及器官中的氢原子活动,转换成2D影像,因MRI运用了生化、物理特性来区分组织,获得的影像会比电脑断层更加详细。 三、目前在医学领域的运用 人体内含有丰富的水,不同的组织,水的含量也各不相同,如果能够探测到这些水的分布信息,就能够绘制出一幅比较完整的人体内部结构图像,核磁共振成像技术就是通过识别水分子中氢原子信号的分布来推测水分子在人体内的分布,进而探测人体内部结构的技术。核磁共振成像仪在垂直于主磁场方向会提供两个相互垂直的梯度磁场,这样在人体内磁场的分布就会随着空间位置的变化而变化,每一个位置都会有一个强度不同、方向不同的磁场,这样,位于人体不同部位的氢原子就会对不同的射频场信号产生反应,通过记录这一反应,并加以计算处理,可以获得水分子在空间中分布的信息,从而获得人体内部结构的图像。 MRI所获得的图像非常清晰精细,大大提高了医生的诊断效率,避免了创伤性探查诊断的手术。由于MRI不使用对人体有害的X射线和易引起过敏反应的造影剂,因此是相对安全环保的检查。MRI可对人体各部位多角度、多平面成像,其分辨力高,能更客观更具体地显示人体内的解剖组织及相邻关系,对病灶能更好地进行定位定性。由此指导更为精确的手术和放射治疗,尤其是早期肿瘤的诊断有很大的价值。医学领域中的第一台 MRI 设备是上世纪 80年代初研发出来后,到 2002 年,全世界使用的核磁共振成像仪共有两万多台,进行了约 6000万/人次的检查。同时,MRI 还可以替代部分血管造影检查,由于它不侵入人体,因而能减轻许多病人的痛苦,它图像反差好,密度层次分辨率高,对软组织尤其有用。由于MRI 装置是通过电子计算机来调节和控制三维的梯度场方向,不受机械方面的限制,这就完全自由地按医生需要随心所欲选择层面,获得任意层面的图像。由于它具有极大的灵巧性,能得到其它成像技术所不能接近或难以接近部位的图像,空间分辨率达1.0mm左右。 MRI的优点是可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响;缺点是带有心脏起搏器的患者或有某些金属异物的部位不能作MRI的检查,另外价格相对昂贵。 四、未来发展前景 人脑是如何思维的,一直是个谜,而且是科学家们关注的重要课题。而利用 MRI 的脑功能成像技术则有助于我们在活体和整体水平

常用医学检查指标及其临床意义 医学检查指标为诊断疾病的重要依据,亦是疾病治疗中需要监控的指标。药师在参与设计临床药物治疗方案时,要善于学习和掌握常用医学检查的基础数据,并了解其指标的主要临床意义,以便于与医师沟通,观察疾病的病理状态和进程,对药物治疗方案和疾病的监测指标作出判断,提高疗效和减少药品不良反应的发生机率。 第一节血常规检查 血液是在中枢神经的调节下由循环系统流经全身各器官的红色粘稠液体,血液在血管内流动而形成血流,具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。一般成人的血液占体重的8%~9%,总量为5000~6000ml,血液的pH为7.35~7.45,比重为1.050~1.060。 血液中的成分可分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。血浆为去细胞后的液体部分,占血液总量的55%~60%。血浆中除去91%~92%的水分外,还包括有蛋白质、葡萄糖、无机盐、酶、激素等;而血细胞在正常情况下主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。血液检查的内容通常包括红细胞、白细胞、血红蛋白及血小板等参数的检查。 一、白细胞计数(WBC) (一)简述 白细胞是无色有核细胞,正常的外周血液中常见有中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞。 参考范围:成人末梢血:(4.0~10.0)×109/L 成人静脉血:(3.5~10.0)×109/L 新生儿:(15.0~20.0)×l09/L 6个月~2岁儿童:(5.0~12.0)×109/L (二)临床意义 1.白细胞减少: (1)疾病:主要见于流行性感冒、麻疹、粒细胞缺乏症、再生障碍性贫血、白血病等疾病。 (2)用药:应用磺胺药、解热镇痛药、部分抗生素、抗甲状腺制剂、抗肿瘤药等。 (3)特殊感染:如革兰阴性菌感染(伤寒、副伤寒)、结核分枝杆菌感染、病毒感染(风疹、肝炎)、寄生虫感染(疟疾)。 (4)其他:放射线、化学品(苯及其衍生物)等的影响 2.白细胞增多: (1)生理性 主要见于月经前、妊娠、分娩、哺乳期妇女,剧烈运动、兴奋激动、饮酒、餐后等。新生儿及婴儿明显高于成人。 (2)病理性: 主要见于各种细菌感染(尤其是金葡菌、肺炎链球菌等化脓菌感染)、慢性白血病、恶性肿瘤、尿毒症、糖尿病酮症酸中毒以及有机磷农药、催眠药等化学药的急性中毒。 影响白细胞计数的因素较多,其总数高于或低于正常值均为异常现象,必要时应结合白细胞分类计数和白细胞形态等指标综合判断。 二、白细胞分类计数(DC) 白细胞是一个“大家族”,正常血液中白细胞以细胞质内有无颗粒而分为有粒和无粒两大类,前者粒细胞根据颗粒的嗜好性分为中性、嗜酸性、嗜碱性三种;后者包括单核细胞、淋巴细胞。每类细胞的形态、功能、性质各异。 参考范围: 中性粒细胞:0.50~0.70(50%~70%) 嗜酸性粒细胞:0.01~0.05(1%~5%) 嗜碱性粒细胞:0~0.01(0%~l%) 淋巴细胞:0.20~0.40(20%~40%) 单核细胞:0.03~0.08(3%~8%) (一)中性粒细胞 中性粒细胞为血液中的主要吞噬细胞,在白细胞中占的比例昀高,在急性感染中起重要作用,具有吞噬和杀灭病毒、疟原虫、隐球菌、结核分枝杆菌等的作用。中性粒细胞计数增减的临床意义如下。 1.中性粒细胞增多 (1)急性、化脓性感染: