孟子

公孫丑上

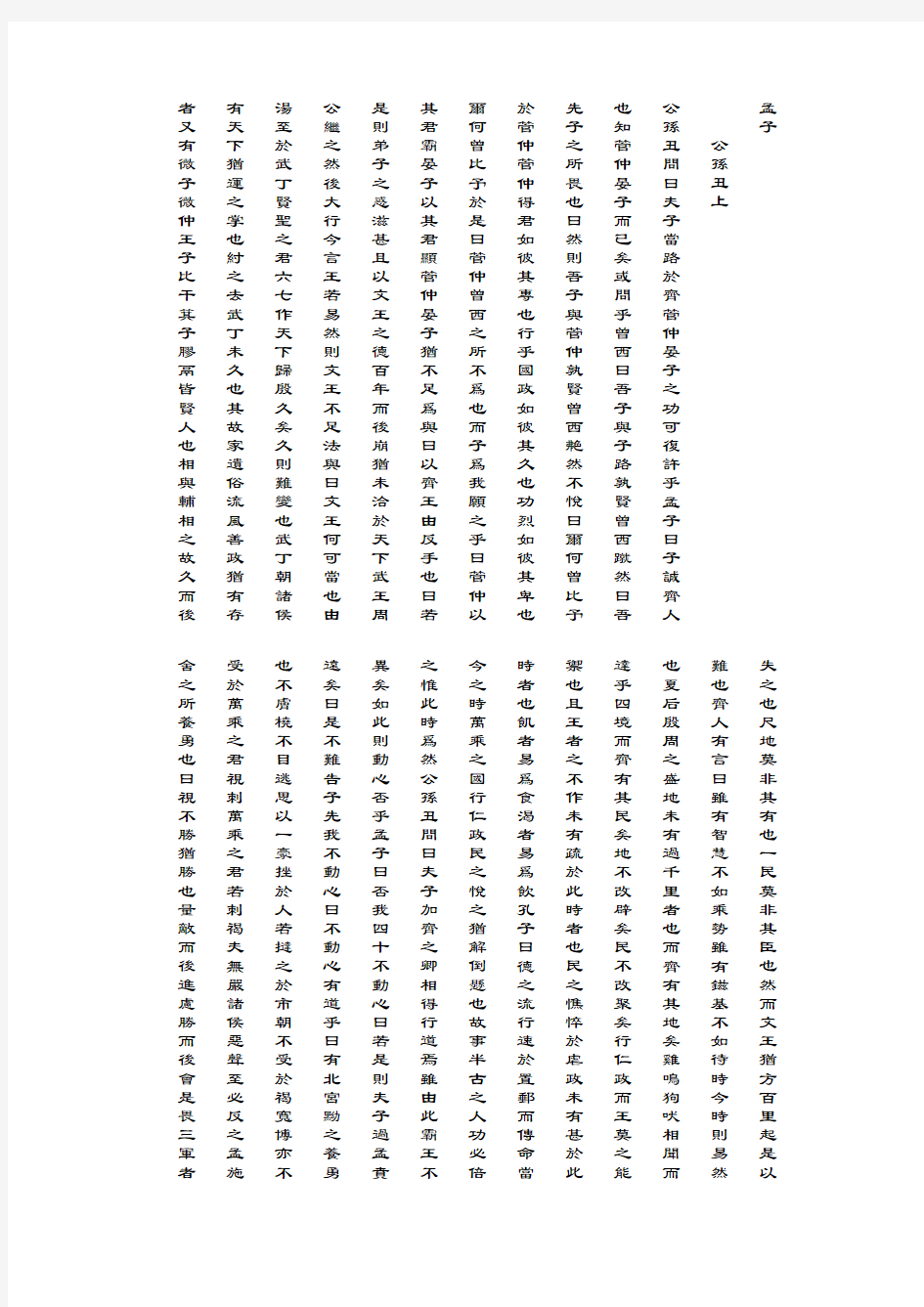

公孫丑問曰夫子當路於齊管仲晏子之功可復許乎孟子曰子誠齊人也知管仲晏子而已矣或問乎曾西曰吾子與子路孰賢曾西蹴然曰吾先子之所畏也曰然則吾子與管仲孰賢曾西艴然不悅曰爾何曾比予於管仲管仲得君如彼其專也行乎國政如彼其久也功烈如彼其卑也爾何曾比予於是曰管仲曾西之所不爲也而子爲我願之乎曰管仲以其君霸晏子以其君顯管仲晏子猶不足爲與曰以齊王由反手也曰若是則弟子之惑滋甚且以文王之德百年而後崩猶未洽於天下武王周公繼之然後大行今言王若易然則文王不足法與曰文王何可當也由湯至於武丁賢聖之君六七作天下歸殷久矣久則難變也武丁朝諸侯有天下猶運之掌也紂之去武丁未久也其故家遺俗流風善政猶有存者又有微子微仲王子比干箕子膠鬲皆賢人也相與輔相之故久而後失之也尺地莫非其有也一民莫非其臣也然而文王猶方百里起是以

難也齊人有言曰雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待時今時則易然

也夏后殷周之盛地未有過千里者也而齊有其地矣雞鳴狗吠相聞而

達乎四境而齊有其民矣地不改辟矣民不改聚矣行仁政而王莫之能

禦也且王者之不作未有疏於此時者也民之憔悴於虐政未有甚於此

時者也飢者易爲食渴者易爲飲孔子曰德之流行速於置郵而傳命當

今之時萬乘之國行仁政民之悅之猶解倒懸也故事半古之人功必倍

之惟此時爲然公孫丑問曰夫子加齊之卿相得行道焉雖由此霸王不

異矣如此則動心否乎孟子曰否我四十不動心曰若是則夫子過孟賁

遠矣曰是不難告子先我不動心曰不動心有道乎曰有北宮黝之養勇

也不膚橈不目逃思以一豪挫於人若撻之於市朝不受於褐寬博亦不

受於萬乘之君視刺萬乘之君若刺褐夫無嚴諸侯惡聲至必反之孟施

舍之所養勇也曰視不勝猶勝也量敵而後進慮勝而後會是畏三軍者

也舍豈能爲必勝哉能無懼而已矣孟施舍似曾子北宮黝似子夏夫二子之勇未知其孰賢然而孟施舍守約也昔者曾子謂子襄曰子好勇乎吾嘗聞大勇於夫子矣自反而不縮雖褐寬博吾不惴焉自反而縮雖千萬人吾往矣孟施舍之守氣又不如曾子之守約也曰敢問夫子之不動心與告子之不動心可得聞與告子曰不得於言勿求於心不得於心勿求於氣不得於心勿求於氣可不得於言勿求於心不可夫志氣之帥也氣體之充也夫志至焉氣次焉故曰持其志無暴其氣既曰志至焉氣次焉又曰持其志無暴其氣者何也曰志壹則動氣氣壹則動志也今夫蹶者趨者是氣也而反動其心敢問夫子惡乎長曰我知言我善養吾浩然之氣敢問何謂浩然之氣曰難言也其爲氣也至大至剛以直養而無害則塞于天地之間其爲氣也配義與道無是餒也是集義所生者非義襲而取之也行有不慊於心則餒矣我故曰告子未嘗知義以其外之也必有事焉而勿正心勿忘勿助長也無若宋人然宋人有閔其苗之不長而揠之者芒芒然歸謂其人曰今日病矣予助苗長矣其子趨而往視之苗

則槁矣天下之不助苗長者寡矣以爲無益而舍之者不耘苗者也助之

長者揠苗者也非徒無益而又害之何謂知言曰詖辭知其所蔽淫辭知

其所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮生於其心害於其政發於其政害

於其事聖人復起必從吾言矣宰我子貢善爲說辭冉牛閔子顏淵善言

德行孔子兼之曰我於辭命則不能也然則夫子既聖矣乎曰惡是何言

也昔者子貢問於孔子曰夫子聖矣乎孔子曰聖則吾不能我學不厭而

教不倦也子貢曰學不厭智也教不倦仁也仁且智夫子既聖矣夫聖孔

子不居是何言也昔者竊聞之子夏子游子張皆有聖人之一體冉牛閔

子顏淵則具體而微敢問所安曰姑舍是曰伯夷伊尹何如曰不同道非

其君不事非其民不使治則進亂則退伯夷也何事非君何使非民治亦

進亂亦進伊尹也可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速孔

子也皆古聖人也吾未能有行焉乃所願則學孔子也伯夷伊尹於孔子

若是班乎曰否自有生民以來未有孔子也然則有同與曰有得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不爲也是則同曰敢問其所以異曰宰我子貢有若智足以知聖人汙不至阿其所好宰我曰以予觀於夫子賢於堯舜遠矣子貢曰見其體而知其政聞其樂而知其德由百世之後等百世之王莫之能違也自生民以來未有夫子也有若曰豈惟民哉麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也出於其類拔乎其萃自生民以來未有盛於孔子也孟子曰以力假仁者霸霸必有大國以德行仁者王王不待大湯以七十里文王以百里以力服人者非心服也力不贍也以德服人者中心悅而誠服也如七十子之服孔子也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁是猶惡濕而居下也如惡之莫如貴德而尊士賢者在位能者在職國家閒暇及是時明其政刑雖大國必畏之矣詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶今此下民或敢侮予孔子曰爲此詩者其知道乎能治其國家

誰敢侮之今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也禍福無不自己求

之者詩云永言配命自求多福太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此

之謂也孟子曰尊賢使能俊傑在位則天下之士皆悅而願立於其朝矣

市廛而不征法而不廛則天下之商皆悅而願藏於其市矣關譏而不征

則天下之旅皆悅而願出於其路矣耕者助而不稅則天下之農皆悅而

願耕於其野矣廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣信能行

此五者則鄰國之民仰之若父母矣率其子弟攻其父母自生民以來未

有能濟者也如此則無敵於天下天敵於天下者天吏也然而不王者未

之有也孟子曰人皆有不忍人之心先王有不忍人之心斯有不忍人之

政矣以不忍人之心行不忍人之政治天下可運之掌上所以謂人皆有

不忍人之心者今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非所以內

交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也非惡其聲而然也由是

觀之無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也人之有是四端也猶其有四體也有是四端而自謂不能者自賊者也謂其君不能者賊其君者也凡有四端於我者知皆擴而充之矣若火之始然泉之始達苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母孟子曰矢人豈不仁於函人哉矢人唯恐不傷人函人唯恐傷人巫匠亦然故術不可不愼也孔子曰里仁爲美擇不處仁焉得智夫仁天之尊爵也人之安宅也莫之禦而不仁是不智也不仁不智無禮無義人役也人役而恥爲役由弓人而恥爲弓矢人而恥爲矢也如恥之莫如爲仁仁者如射射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣孟子曰子路人告之以有過則喜禹聞善言則拜大舜有大焉善與人同舍己從人樂取於人以爲善自耕稼陶漁以至爲帝無非取於人者取諸人以爲善是與人爲善者也故君子莫大乎與人爲善孟子曰伯夷非其君不事非其友不友不立於惡人之朝不與惡人言立於惡人之

朝與惡人言如以朝衣朝冠坐於塗炭推惡惡之心思與鄉人立其冠不

正望望然去之若將浼焉是故諸侯雖有善其辭命而至者不受也不受

也者是亦不屑就已柳下惠不羞污君不卑小官進不隱賢必以其道遺

佚而不怨阨窮而不憫故曰爾爲爾我爲我雖袒裼裸裎於我側爾焉能

浼我哉故由由然與之偕而不自失焉援而止之而止援而止之而止者

是亦不屑去已孟子曰伯夷隘柳下惠不恭隘與不恭君子不由也

公孙丑上·第二章 公孙丑问曰:「夫子加齐之卿相,得行道焉,虽由此霸王不异矣。如此,则动心否乎?」孟子曰:「否。我四十不动心。」曰:「若是,则夫子过孟贲远矣?」曰:「是不难,告子先我不动心。」曰:「不动心有道乎?」曰:「有。北宫黝之养勇也:不肤挠,不目逃;思以一毫挫于人,若挞之于市朝;不受于褐宽博,亦不受于万乘之君;视刺万乘之君,若刺褐夫:无严诸侯;恶声至,必反之。孟施舍之所养勇也,曰:『视不胜犹胜也;量敌而后进,虑胜而后会,是畏三军者也。舍岂能为必胜哉,能无惧而已矣!孟施舍似曾子,北宫黝似子夏;夫二子之勇,未知其孰贤;然而孟施舍守约也。昔者曾子谓子让子襄曰:『子好勇乎?吾尝闻大勇于夫子矣:自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉。自反而缩,虽千万人吾往矣。」孟施舍之守气,又不如曾子之守约也。」曰:「敢问夫子之动心,与告子之不动心,可得闻与?告子曰:『不得于言,勿求于心;不得于心,勿求于气。』不得于心,勿求于气,可;不得于言,勿求于心,不可。夫志、气之帅也;气、体之充也。夫志至焉,气次焉。故曰:『持其志,无暴其气。』」「既曰:『志至焉,气次焉。』又曰:『持其志,无暴其气』者,何也?」曰:「志壹则动气,气壹则动志也。今有蹶者趋者,是气也,而反动其心。」「敢问夫子恶乎长?」曰:「我知言,我善养吾浩然之气。」「敢问何谓浩然之气?」曰:「难言也。其为气也,至大至刚;以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁矣。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰:『告子未尝知义,』以其外之也。必有事焉而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然。宋人有闵其苗之不长而揠之者;芒芒然归,谓其人曰:『今日病矣,予助苗长矣。』其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也。助之长者,揠苗者也。非徒无益,而又害之。」「何谓知言?」曰:「□辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。宰我、子贡善为说辞,冉牛、闵子、颜渊善言德行;孔子兼之,曰:『我于辞命,则不能也。』然则夫子既圣矣乎?」曰:「恶,是何言也!昔者子贡问于孔子曰:『夫子圣矣乎?』孔子曰:『圣则吾不能。我学不厌而教不倦也。』子贡曰:『学不厌,智也,教不倦,仁也。仁且智,夫子既圣矣。』夫圣,孔子不居;是何言也!昔者窃闻之:子夏、子游、子张,皆有圣人之一体;冉牛、闵子、颜渊,则具体而微。敢问所安?」曰:「姑舍是。」曰:「伯夷伊尹何如?」曰:「不同道。非其君不事,非其民不使;治则进,乱则退;伯夷也。何事非君,何使非民;治亦进,乱亦进:伊尹也。可以仕则仕,可以止则止,可以久则久,可以速则速:孔子也。皆古圣人也。吾未能有行焉;乃所愿,则学孔子也。」「伯夷、伊尹于孔子,若是班乎?」曰:「否。自有生民以来,未有孔子也。」曰:「然则有同与?」曰:「有。得百里之地而君之,皆能以朝诸侯有天下。行一不义,杀一不辜,而得天下,皆不为也:是则同。」曰:「敢问其所以异?」曰:「宰我、子夏、有若,智足以知圣人,污不至阿其所好。宰我曰:『以予观于夫子,贤于尧、舜远矣。』子贡曰:『见其礼而知其政,闻其乐而知其德;由百世之后,等百世之王,莫之能违也。自生民以来,未有夫子也。』有若曰:『岂惟民哉!麒麟之于走兽,凤凰之于飞鸟,泰山之于丘垤,河海之于行潦:类也。圣人之于民,亦类也。出于其类。拨乎其萃。自生民以来,未有盛于孔子也。』」翻译: 公孙丑上·第二章 公孙丑问道:“如果让您担任齐国的卿相,能够实行您的主张了,那么即使因此而建立了霸业或王业,也不必感到奇怪的了。如果这样,您动心不动心呢?”孟子说:“不,我四十岁起就不动心了。”公孙丑说:“如果这样,老师就远远超过孟贲了。孟子说:“做到这点不难,告子在我之前就做到不动心了。”公孙丑问:“做到不动心有什么方法吗?”孟子说:“有。

导入:老子著有五千言的《老子》一书,又名《道德经》。《道德经》、《论语》和《易经》被认为是对中国人影响最深远的三部思想巨著。《道德经》以“道”解释宇宙万物的演变,认为“人法地,地法天,天法道,道法自然”;“道生一,一生二,二生三,三生万物”。除了朴素的唯物主义观点,也包括大量朴素辩证法观点,认为一切事物均具有正反两面,并能由对立而转化,“正复为奇,善复为妖”,“祸兮福所倚,福兮祸所伏”;还有大量的民本思想,“民之饥,以其上食税之多”;“民之轻死,以其上求生之厚”;“民不畏死,奈何以死惧之”。 老子《道德經》第八章解读 [原文] 上善若水①。水善利万物而不争,处众人之所恶②,故几于道③。居,善地;心,善渊④;与,善仁⑤;言,善信;政,善治⑥;事,善能;动,善时⑦。夫唯不争,故无尤⑧。[译文]

最善的人好像水一样。水善于滋润万物而不与万物相争,停留在众人都不喜欢的地方,所以最接近于“道”。最善的人,居处最善于选择地方,心胸善于保持沉静而深不可测,待人善于真诚、友爱和无私,说话善于格守信用,为政善于精简处理,能把国家治理好,处事能够善于发挥所长,行动善于把握时机。最善的人所作所为正因为有不争的美德,所以没有过失,也就没有怨咎。 老子首先用水性来比喻有高尚品德者的人格,认为他们的品格像水那样,一是本性柔弱,顺其自然而不争,二是蓄居流注于人所厌恶的卑下之处。三是滋润万物而不与争。最完善的人格也应该具有这种心态与行为,不但做有利于众人的事情而不与争,而且还愿意去众人不愿去的卑下的地方,愿意做别人不愿做的事情。他可以忍辱负重,任劳任怨,能尽其所能地贡献自己的力量去帮助别人,而不会与别人争功争名争利,这就是老子“善利万物而不争”的著名思想。 水处于卑下的地方,有道德的人为人谦下,水,渊深清明,有道德的人虚静沉默,水施于万物,有道德的

【原文】 公孙丑①问曰:“夫子当路②于齐,管仲、晏子之功,可复许③乎?” 孟子曰:“子诚齐人也,知管仲、晏子而已矣。或问乎曾西④曰:‘吾子⑤与于路孰贤?’曾西蹙然⑥曰:‘吾先子⑦之所畏也。’曰:‘然则吾子与管仲孰贤?’曾西艴然⑧不悦,曰:‘尔何曾⑨比予于管仲!管仲得君,如彼其专也,行乎国政如彼其久也,功烈如彼其单也,尔何曾比予于是?’曰:‘管仲,曾西之所不为也,而子为⑩我愿之乎?” 曰:“管仲以其君霸,晏子以其君显。管仲、晏子犹不足为与?” 曰:“以齐王,由反手也。” 曰:“若是,则弟子之惑滋甚。且以文王之德,百年而后崩,犹未洽于天下;武王、周公继之,然后大行。今言王若易然,则文王不足法与?” 曰:“文王何可当也!由汤至于武丁,贤圣之君六七作,天下归殷久矣,久则难变也。武丁朝诸侯,有天下,犹运之掌也。纣之去武丁未久也,其故家遗俗,流风善政,犹有存者;又有微子、微仲、王子比干、箕子、胶鬲——皆贤人也——相与辅相之,故久而后失之也。尺地,莫非其有也;一民,莫非其臣也;然而文王犹方百里起,是以难也。齐人有言曰:‘虽有智慧,不如乘势;虽有鎡基,不如待时,今时则易然也,夏后、殷、周之盛,地未有过千里者也,而齐有其地矣;鸡鸣狗吠相闻,而达乎四境,而齐有其民矣。地不改辟矣,民不改聚矣,行仁政而王,莫之能御也。且王者之不作,未有疏于此时者也;民这憔悴于虐政,未有甚于此时者也。饥者易为食,渴者易为饮。孔子曰:‘德之流行,速于置邮而传命。’当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。故事半古之人。功必倍之,惟此时为然。” 【注释】 ①公孙丑:孟子的学生,齐国人。 ②当路:当权,当政。 ③许:兴盛,复兴。 ④曾西:名曾申,字子西,鲁国人,孔子学生曾参的儿子。 ⑤吾子:对友人的尊称,相当于“吾兄”“老兄”之类。 ⑥蹙然:不安的样子。 ⑦先子:指已逝世的长辈。这里指曾西的父亲曾参。 ⑧艴然:恼怒的样子。

《孟子》简介 阅读《孟子》,首先要了解孟子其人以及他所处的时代特点。孟子,名轲,是战国时期影响甚大的儒者。《孟子》一书虽然并非全由孟子所作,却也能够代表孟子本人的思想和风格。 孟子的生平事迹,见于《史记·孟子荀卿列传》。这篇列传,包括十几个人,始于孟子,终于墨子,是一篇战国学者的合传。重点是孟子和荀卿二人。司马迁对孟子尤其尊重,开头便说:“余读孟子书,至梁惠王问‘何以利吾国’,未尝不废书而叹也。曰:嗟乎,利诚乱之始也!夫子罕言利者,常防其原也。故曰:‘放于利而行,多怨。’自天子至于庶人,好利之弊,何以异哉!”在这篇包括十几个人的列传中,司马迁独对孟子如此赞叹,可见他对孟子的重视,不同一般。 据这篇列传,孟子的生平事迹大致是:孟子,鲁国邹(现在山东省邹县)人,为子思(孔子孙孔)的弟子(一说是再传弟子)。他曾经去游说齐宣王、梁惠王,都没有成功。晚年回家和他的弟子万章等著《孟子》七篇,记录他的思想和政治言论。 不管孟子是受业于子思,还是受业于子思的门人,他都算是孔子学说的嫡传,是继孔子之后最大的儒学大师。朱熹《中庸章句序》称孟子受学于子思,而子思受学于曾子。曾子是孔门之学的重要继承者,《孟子》一书称述曾子之处也较多,说孟子之学源于曾子,也未尝不可。 孟子继承了孔门这一派的学术,到了战国时期,就不太符合社会实际了。当时最合时宜的,是兵家、法家和纵横家。孟子对这几家是深恶痛绝的。尽管如此,孟子却无法转移当时的社会风气。退而著书,实不得已。 《孟子》一书具有鲜明的政治倾向,基本上是继承孔子的仁政思想。为行仁政,他首先提出了人性本善的主张。《孟子·滕文公上》说孟子“道性善,言必称尧舜”。这话既包括了他的哲学思想,又包括了他的政治思想。孟子的哲学思想是他的政治思想的理论基础。他讲人性本善,是为他的仁政理论提供哲学上的依据。这是对孔子仁政学说的一个重大发展。 孟子讲人性本善,是从“人皆有不忍人之心”说起的。《公孙丑上》说:

庄子:其人其书 行到水穷处 坐看云起时 王维 举杯邀明月 对影成三人 李白 独坐幽篁里 弹琴复长啸 王维 潇洒、逍遥、 独与天地精神相往来 庄子:其人其书 ?一、庄子其人 ?二、《庄子》其书 庄子其人 ?司马迁《史记·老子韩非子列传》: ?庄子者,蒙人也,名周。周尝为蒙漆园吏。与梁惠王(公元前369—前319)、齐宣王(公元前342—前324)同时。其学无所不窥,然其要本归于老子之言。故其著书十余万言,大抵率寓言也……楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。庄子的生卒年 ?庄子活动的大致年代: ?公元前四世纪中期到公元前三世纪早期。 ?具体的年代,有五种说法:

?1、前369—前286(马叙伦); ?2、前355—前275(吕振羽); ?3、前328—前286(范文澜); ?4、前365—前290(杨荣国); ?5、前375—前295(闻一多)。 庄子故里 ?《史记》:庄子者,蒙人也。 ?蒙: ?战国时代属宋国,汉代属梁国 ?称庄子宋人或梁人,意思一样,只是根据不同时代称谓而已 ?今河南商丘县境内 ?一说:今河南、安徽、山东三省交界处。 庄子与楚国的关系 ?1、楚威王曾礼聘庄子 ?2、《庄子》中多记载楚国风土人情、宫廷传闻 ?3、庄子思想灵动浪漫,文字表述多借用神话故事,与楚国文化十分相近。历来 被视为楚文化的一部分 ?崔大华《庄学研究》: ?“庄子可能是楚国贵族后裔,可能是在楚国吴起变法时期(约在楚悼王十五年到 二十一年,即公元前387—前381年),被迫迁移到楚国北陲,最后流落到宋国的楚国公族后裔。” 庄子的家世 ?没落贵族家庭出身 ?1、郑樵《通志·氏族略》: ?庄氏,芈(音米)姓,楚庄王之后,以谥为氏。 ?2、从思想上进行分析,理由有二: ?(1)超越现实功利性的纯粹精神性思考——以谋生为急务的平民子弟不太可能沉醉其中 ?(2)深刻的厌世情绪——败落贵族家庭的子弟所容易有的性格。庄子的生计 ?《刻意》:就薮泽,处闲旷,钓鱼闲处,无为而已。 ?1、为吏: ?“尝为蒙漆园吏。”(《史记》) ?2、打草鞋: ?“处穷闾阨巷,困窘织屦(音巨),槁项黄顑(音砍)。”(《庄子·列御寇》)

论孟子文学思想 孟子作为孔子之后的儒家著名代表人物,其思想体系基本继承孔子的“仁”学思想,并在此基础上有了进一步的发展。然而,孟子的文学批评思想则向着文学的接受和批评方面发展,这一点和孔子有所不同。在文学接受和批评方面,比较著名的是孟子的“以意逆志”、“知人论世”、“知言养气”和“同乐”“同美”思想。 一、“以意逆志”说 “以意逆志”是孟子提出的重要的文学接受思想。《孟子·万章上》中,孟子针对咸丘蒙对《诗·小雅·北山》理解上的偏颇,提出了“以意逆志”的文学读解方法: 咸丘蒙曰:“舜之不臣尧,则吾既得闻命矣。《诗》云:‘普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。’而舜既为天子矣,敢问瞽瞍之非臣,如何?”曰:“是诗也,非是之 谓也;劳于王事而不得养父母也。曰:‘此莫非王事,我独贤劳也。’故说诗者,不以文 害辞,不以辞害志,以意逆志,是为得之。如以辞而已矣,《云汉》之诗曰:‘周余黎民, 靡有孑遗。’信斯言也,是周无遗民也。” 显然,咸丘蒙对《诗·小雅·北山》中的“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”两句诗的理解是不正确的。这不正确之处,按孟子的意思,就在于他没有抓住诗人之志,而是断章取义地理解诗句,那自然会出现理解上的偏差。孟子认为,此诗的关键之处是“大夫不均,我从事独贤”(《诗·小雅·北山》),即孟子所说的“此莫非王事,我独贤劳也”。因为这首诗是讽刺国王任用大夫劳逸不均,善恶无别的,因此,诗中的“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”绝对不是以实言之,而是一种夸张的手法,就如同《诗·大雅·云汉》中所说的“周余黎民,靡有孑遗”一样,并不是实指,而是一种虚夸。 “以意逆志”的方法虽然是针对《诗经》的正确理解而提出来的,但是孟子也把它应用到其他文学作品的接受上。《孟子·尽心下》云: 孟子曰:“尽信《书》,则不如无《书》。吾于《武成》,取二三策而已矣。仁人无敌于天下。以至仁伐至不仁,而何其血之流杵也?” 《尚书·武成》所述为武王伐殷之事,事成之后,武王具体描述了牧野之战的残酷场面:“甲子昧爽,受率其旅若林,会于牧野。罔有敌于我师,前途倒戈,攻于后以北,血流漂杵。”孟子对这样的写法并不满意,认为会“以辞害义”,所以他提出“尽信《书》,则不如无《书》”的主张,这里并不是不要《书》,而是要对《书》中所描述的情景进行具体分析,不可盲目相信《书》中所写的一切,所以他说:“吾于《武成》,取其二三册而已矣。”不可信者不取。 关于“以意逆志”,历来存在两种不同的理解:其一是指说诗者心中之意,如赵歧注云:“意,学者之心意也。……人情不远,以己之意逆诗人之志,是为得其实矣。”[1](P393)朱熹注云:“当以己意迎取作者之志,乃可得之。”这里的“意”,应该属于读者阅读作品时所产生之意。读者在阅读作品时,必然产生对作品的理解,以其对作品的理解去探讨作品的本意,即赵歧、朱熹所说的“以己之意逆诗人之志”。其二是作者作品之意。苏轼云:

中国最伟大的10部国学经典,中国人必读!(深度解析) 中国文化博大精深,自古流传下的经典卷轶浩繁。而非要从中选出10部中国人所必读的伟大经典,却并非不可能。 国学大师钱穆在香港新亚书院,曾为中国人开出7部必读经典,被称为“中国文化七书”—— 《论语》、《孟子》、《老子》、《庄子》、《六祖坛经》、《近思录》、《传习录》。 不难看出钱穆先生的选择标准:最经典的,和最具代表性的。中国文化的三大支流是儒释道,儒家正源自然是《论语》和《孟子》,道家正源自然是《老子》和《庄子》,佛家首选当然是中国佛教流派中最中国化、影响最大的禅宗第一经典

《六祖坛经》;诸子百家之后中国历史上又曾在宋明时期崛起两大思想高峰,便是程朱理学和陆王心学,《近思录》和《传习录》正是其各自的代表作。 七部之外还有三个名额,应该列给谁?下面这个答案我想很少有人会有异议: 中国文化一向被概括为“一源三流”。“三流”就是儒释道,“一源”便是《周易》。作为中国文化百家之源的《周易》,当然要占一席。 中国是一个极为重视历史的文明古国,有着世界上最为完备的历史记录,历史经典必然不能缺席。而其中影响最大的,毫无疑问是《史记》。 中国又是一个骨子里有着诗性和数千年诗歌传统的国度,诗集当然也不能缺席。这个名额,当然要给源头上品、影响深远的《诗经》。 那么这最伟大、最能代表中国文化的10部经典,名单自然就是: 《周易》、《老子》、《诗经》、《论语》、《庄子》、《孟子》、《史记》、《六祖坛经》、《近思录》、《传习录》。 这个名单对于中国文化,已经是最为精简、最为概括、最低限度,所以完全称得上必读。其中每一部都值得我们用一生去学习领悟,但你首先需要知道它们的主旨内涵,以及对于中国文化和中国人的精神到底意味着什么。

孟子生平概述 转自:孟子传承网 日期:2012年10月3日 一 孟子生平 孟子:名轲,字子舆,鲁国邹人。孟子出生于公元前372年(周烈王四年)邹国的邹兴乡(今邹城市城北二十五华里的的凫村,亦称傅村、富村,古称孟儒里、邹儒里;今凫村的孟子故宅犹在)。卒于公元前289年(周赧王二十六年)周历正月十五日,即夏历十一月十五日,享年84岁。仲子治丧,孟子与夫人合葬于四基山麓,是日正值“冬至”,邹人因哭孟子而废贺冬之礼,遂以成俗。 孟子的身世,首先要追溯到鲁国的开国之君鲁公,鲁公名伯禽,是周公旦之子。武王伐纣胜利后,继天子位,是历史上的周朝。武王继位后大封群臣,封其弟周公旦于曲阜,曰“鲁”。周公旦不就封,要扶佐武王处理朝政,使其子伯禽就封于鲁,是为鲁公。鲁公的第八代是为鲁庄公,庄公有三弟,“长曰庆父,次曰叔牙,次曰季友。” 司马迁在《史记》中说“庆父后为孟氏也”,可见孟子是鲁国国君之同宗。 如果再往上追溯,周武王是黄帝的后裔,又可以说孟子也是黄帝的同宗子孙。 孟子的一生大体分五个阶段; (一)幼年受益于母教 孟母“三迁之教”,“断织教子”为孟子摆脱了世俗的不良影响,为他后来成才,铺平了道路。 (二)求学阶段 孟子通过“私淑诸人”,广泛学习“百家之长”,使自己的学识达到了“可为人师”的程度。 (三)讲学阶段 大约在三十岁左右(公元前343年左右),孟子就效仿孔子,以个人名义,开办学宫,招收弟子,讲学传道,抚育英才。 (四)游说诸侯阶段 孟子办学,虽然弟子盈门,能够宣扬儒家学说,并由他发展了“仁政”思想,但是影响力度较小,收效不大。要想做到卓有成效的“宣道救世”,必须要说服那些握有实权的国君们,特别是那些好战的国君们,实行“仁政”也要靠他们,因此孟子产生了周游列国的想法。周游列国,既可直接向国君们宣讲儒家学说和“仁政”思想,为自己的“仁政”思想,找到一个“试验基地”,又可以带着弟子们游说讲学,让弟子们直接接触社会,直接向社会学习,以便迅速增长才干,这是一举多得的大好事,孟子决心做下去。

齐人伐燕,取之。诸侯将谋救燕。宣王曰:“诸侯多谋伐寡人者,何以待之?” 齐国攻打燕国,打下了燕国。别的诸侯国合谋去救燕国。宣王说:“很多诸侯谋划来攻打我,怎么对付他们呢?”孟子对曰:“臣闻七十里为政于天下者,汤是也。未闻以千里畏人者也。《书》曰:‘汤一征,自葛始。’天下信之,东面而征,西夷怨,南面而征,北狄怨,曰:‘奚为后我?’民望之,若大旱之望云霓也。归市者不止,耕者不变,诛其君而吊其民,若时雨降,民大悦。《书》曰:‘徯我后,后来其苏。’今燕虐其民,王往而征之,民以为将拯己于水火之中也,箪食壶浆以迎王师。若杀其父兄,系累其子弟,毁其宗庙,迁其重器,如之何其可也?天下固畏齐之强也,今又倍地而不行仁政,是动天下之不得已,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之。故曰国人杀之也。如此,然后可以为民父母。” 孟子回答道:“我听说凭七十里见方的一大块地方就统一了天下的,商汤就是这样。没有听说凭着千里见方的一大块地方还怕别人的。《尚书》上说:‘商汤的征伐,从葛开始。’天下的人都信任商汤,他向东征伐,西边的民族就埋怨,向南征伐,北边的民族就埋怨,(他们埋怨)说:‘为什么(不先征伐我们这里,而要)把我们放到后头呢?’人民盼望他,如同大旱时节盼望乌云虹霓一样。(汤的军队到了一地,)赶集市的照常做买卖,种田的照常干农活。杀了那里的暴君,慰问那里的百姓,像是及时雨从天而降,百姓欣喜若狂。《尚书》上又说:‘等待我们的君王,君王来了,我们就得到新生。’现在,燕国虐待它的百姓,大王去征伐它,百姓都以为会把他们从水深火热中拯救出来,所以用竹筐盛了饭,瓦壶装了酒,迎接大王的军队。如果您杀戮他们的父兄,囚禁他们的子弟,毁坏他们的宗庙,搬走他们国家的宝器,那怎么行呢?天下本来就畏忌齐国的强大,现在齐国扩大了一倍的土地却不施行仁政,这就使得天下的诸侯要出兵攻打您了。大王赶快发布命令,把被抓的老人孩子遣送回去,停止搬运燕国的宝器,同燕国人商量,选立一个新国君,然后撤离燕国,那么还来得及阻止(各国动兵)。” 庄暴见孟子曰。。。。。。今王与百姓同乐,则王矣

第一讲:初识孟子——孟子其人其事 孟子(前372?---前289?) 战国时期著名思想家、政治家、教育家,是孔子以后儒家学派最有权威的代表人物,被尊称为“亚圣”。名轲,字子舆,邹国(今山东邹县人)。相传是鲁国贵族孟孙氏的后裔,父名激,母仉氏。生卒年月因史传未记载而有许多的说法,其中又以《孟氏宗谱》上所记载之生于周烈王四年(公元前372年),卒于周赧王二十六年(公元前289年)较为多数学者所采用。 孟子的出生距孔子之死(前479)大约百年左右。关于他的身世,流传下来的已很少,孟子本为“鲁国三桓”之后,远祖是鲁国贵族孟孙氏,后家道衰微,从鲁国迁居邹国。由于有关孟子的故事中,大多只见其母,不见其父,所以多数人认为孟子早年丧父。《韩诗外传》载有他母亲“断织”等故事,《列女传》载有他母亲“三迁”和“去齐”等故事,可见他得力于母亲的教育不少。据《列女传》和赵岐《孟子题辞》说,孟子曾受教于孔子的孙子子思。但从年代推算,似乎不可信。《史记.孟子荀卿列传》说他“受业子思之门人”,这倒是有可能的。孟子从小立志学儒习礼,十五岁左右,他入学读书,“受业于子思(孔子之孙)之门人”。孟子怀着救民于水火的美好愿望,肩负平治天下“当今之世,舍我其谁”的历史责任感和使命感,带领弟子,周游列国,推行仁政。他曾游说于梁(魏)、齐、宋、滕、鲁等国,但仁政理想未能实现。公元前319年,齐宣王继位,恢复了建于临淄城西的“稷下学宫”,一时间,汇集了上千名士,成为当时政治咨询、学术文化的交流中心和诸子百家争鸣的重要场所。于是,孟子再次前往齐国,希望在这里能够实现他的理想。齐宣王聘他为客卿。在稷下学宫,孟子吸收各家所长,突破了孔子的思想局限,较全面、系统地阐明了君仁臣义、尊贤使能、以民为本、统一天下等仁政理论。这既是孟子从事政治活动的一个重要阶段,又是其思想发展成熟的一个重要标志。孟子的仁政主张曾使齐宣王受到一定鼓舞和赞赏,但齐王欲以武力称霸诸侯,与孟子产生了分歧。由于政治抱负不能实现,孟离开齐国返归故里。回到邹国时,孟子已六十多岁,从此他不再出游,而是在家乡兴办学校,广收门徒,与万章、公孙丑等弟子答疑解难,编著《孟子》。此书记述了他一生的主要言论、活动及其思想学说,丰富多彩,博大精深,是他留给后人的宝贵精神财富。 公元前289年冬至,孟子去世,享年84岁,葬于邹国境内(今邹城市城东北约12公里)的四基山西麓,即今孟子林。邹国人因孟子去世十分悲痛,废除了在冬至日贺冬的习俗(“邹人因哭孟子而废贺冬之礼”)。 孟子去世后,经历代学者的推崇,逐步确立了儒学嫡系传人的地位,东汉赵岐首称孟子为“命世亚圣之大才”。元至顺元年(1330年),文宗皇帝加赠孟子为“邹国亚圣公”,这是孟子始被封建朝廷尊封为“亚圣”。从此,在中国历史上,“亚圣”便与孟子紧密联系在一起,成为孟子的代名词。与孔子合称为“孔孟”。他发展了孔子的“礼治”和“德政”思想,提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋等国游说诸侯,终不被采用。晚年退居讲学著述。著有《孟子》一书,现存7篇。他是我国战国时期伟大的思想家、教育家、政治家,百家争鸣高潮中儒家学派的主要代表,孔子开创的儒家思想经孟子而发扬光大,长期影响着整个中国社会的发展和中华民族精神的塑造。

老子其人其书的时代,自司马迁《史记》以来即有异说...阅读附答案阅读下面的文字,完成1?3题。 老子其人其书的时代,自司马迁《史记》以来即有异说。清代学者崇尚考据,对此议论纷纷,如汪中作《老子考异》,力主老子为战国时人,益启争端。钱穆先生说:“老子伪迹不彰,真相不白,则先秦诸子学术思想之系统条贯始终不明,其源流派别终无可言。”大家都期待这个问题有新的解决线索。 过去对于古书真伪及年代的讨论,只能以纸上材料证明纸上材料,没有其他的衡量标准,因而难有定论。用来印证《老子》的古书,大多受到辨伪家的怀疑,年代确不可移的,恐怕要数到《韩非子》、《吕氏春秋》和《淮南子》,但这几本书成书太晚,没有多少作用。近年战国秦汉简帛佚籍大量出土,为学术界提供了许多前所未见的地下材料,这使我们有可能重新考虑《老子》的时代问题。 1973年长沙马王堆三号汉墓出土的帛书,内有《老子》两种版本,甲本字体较早,不避汉高祖讳,应抄写于高祖即帝位前,乙本避高祖讳,可能抄写于文帝初。这两本《老子》抄写年代都晚,无益于《老子》著作年代的推定,但乙本前面有《黄帝书》四篇,系“黄”、“老”合抄之本,则从根本上改变了学术界对早期道家的认识。 郭沫若先生曾指出,道家都是以“发明黄老道德意”为其指归,故也可称之为黄老学派。《老子》和《黄帝书》是道家的经典,在汉初被抄写在《老子》前面的《黄帝书》显然在当时公众心目中已据有崇高位置,不会是刚刚撰就的作品。同时,《黄帝书》与《申子》、《慎子》、《韩非子》等有许多共通文句,而申不害、慎到、韩非三人均曾学黄老之术,这些共通之处可认作对《黄帝书》的引用阐发。申不害和慎到的年代,前人推为战国中期,《黄帝书》不应更晚。至于《黄帝书》与《老子》的共通之处也甚多,如《黄帝书·经法》篇云“王天下者有玄德”,什么是“玄德”,文中未见解释。查《老子》五十一章:“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”帛书所讲“玄德”显然由此而来。此例甚多,那么为《黄帝书》所称引的《老子》必须再早上一个时期,也就是不会晚于战国早期。 古书中有关老子和孔子关系的记述很多,但矛盾和可疑之点不少。近来有陈鼓应先生《老学先于孔学》一文,专门讨论《论语》受《老子》的影响,用以证成“《老子》成书早于《论语》”。如《论语·卫灵公》:“子曰:‘无为而治者,其舜也与?夫何为哉?恭己正南面而已矣。’”“无 为而治”是老子的学说,细味孔子的话,是讲唯有舜称得起无为而治,很像是针对已有的学说而发。《论语·宪问》:“或曰:‘以德报怨,何如?’子曰:‘何以报德?以直报怨,以德报德。’”朱熹指出:“或人所称今见《老子》书。”因此这一条是《论语》引用《老子》的铁证,而且是对《老子》的批评。从这些情形来看,古书所记老子长于孔子,可以认为是确实可信的。 (摘编自李学勤《的年代》) 1.下面关于作者写作本文的原因的表述,不符合原文意思的一项是() A.从司马迁《史记》开始,关于老子和《老子》一书的时代问题就有不同说法。清代汪中作《老子考异》以后,学者们更加纷争不已。 B.钱穆说过:如果老子其人其说的时代不明,那么先秦诸子学术思想的联系和发展就无法弄清,《老子》和道家的源流、派别也无从谈起。

国学课程《孟子》精讲 第周第(课、章、单元)第 1 课时年月日 课题《孟子》卷一(1-7)课型国学三维目标: 1.掌握重点字词句的含义,诵读重点句子; 2.理解孟子思想,感悟孟子智慧,接受传统文化熏陶; 3.拓展延伸,运用孟子智慧分析生活问题。 教学重点:1.掌握重点字词句的含义,诵读重点句子; 教学难点:理解句子,掌握写法 教学方法:讲授、引导学生学法:诵读、感悟 教学过程: 一、导入新课:孟子忧以天下,乐以天下,修身养性,积极入世; 面对当时战乱的世道,他感到不满,于是就构建出他的理想王 国:“仰足以事父母,俯足以畜妻子;乐岁终身饱,凶年免于 死亡。”他满怀治国良策,一心想救万民于水火之中,在天下 推行王道;在逆境中,他“不怨天,不尤人”,“自任以天下 之重”;他怀着一颗赤子之心,周游列国,倚马万言;理想遭 挫折而矢志不渝,以孜孜不倦的行为实践着自己的人生主张, 以孱弱的身躯担负着民族的大义。 二、学习重点句 1、君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。 翻译:君子对于飞禽走兽,见到它们活着,便不忍心见到它们死;听到它们哀叫,便不忍心吃它们的肉。所以,君子总是远离厨房。 2、老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。天下可运于掌。教学过程(续):二次备课 二次备课

翻译:尊敬我家里的长辈,从而推广到尊敬别人家里的长辈;爱护 我 家里的儿女,从而推广到爱护别人家里的儿女.要统一天下就像在 手心里转动东西那么容易了. 3、故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。 翻译:所以由近及远地把恩惠推广开去,便足以安定天下。不这样, 甚至连自己的妻子都保护不了。 4、反复诵读,能够背诵。 三、总结本课知识点,布置作业 说与写 1、你从中学到了什么? 2、结合自己或者身边这样的故事,写一段自己的认识。 教 学 后 记 第周第(课、章、单元)第 2 课时年月日 课题《孟子》卷一(1-7)课型国学

孟子· 公孫丑上 ︿ 一﹀公孫丑問曰:﹁夫子當路於齊,管仲、晏子之功,可復許乎?﹂ 孟子曰:﹁子誠齊人也,知管仲、晏子而已矣。或問乎曾西曰: ﹃吾子與子路孰賢?﹄曾西? 然曰:﹃吾先子之所畏也。﹄曰:﹃然 則吾子與管仲孰賢?﹄曾西艴然不悅曰:﹃爾何曾比予於管仲!管仲得君如彼其專也,行乎國政如彼其久也,功烈如彼其卑也!爾何曾比予於是!﹄﹂曰:﹁管仲,曾西之所不為也。而子為我願之乎?﹂ 曰 :﹁管仲以其君霸,晏子以其君顯;管仲、晏子,猶不足為與?﹂ 曰:﹁以齊王,由反手也。﹂ 曰:﹁若是,則弟子之惑滋甚。且以文王之德,百年而後崩,猶 未洽於天下;武王、周公繼之,然後大行。今言王若易然,則文王不 足法與?﹂ 曰:﹁文王何可當也?由湯至於武丁,賢聖之君六七作,天下歸 殷久矣,久則難變也。武丁朝諸侯,有天下,猶運之掌也。紂之去武

丁未久也,其故家遺俗,流風善政,猶有存者;又有微子、微仲、王 子比干、箕子、膠鬲,皆賢人也,相與輔相之;故久而後失之也。尺地,莫非其有也;一民,莫非其臣也;然而文王猶方百里起,是以難也。齊人有言曰:﹃雖有智慧,不如乘勢;雖有鎡基,不如待時。﹄今時則易然也:夏后、殷、周之盛,地未有過千里也,而齊有其地矣;雞鳴狗吠相聞,而達乎四境,而齊有其民矣。地不改辟矣,民不改聚矣;行仁政而王,莫之能御也。且王者之不作,未有疏於此時者也;民之憔悴於虐政,未有甚於此時者也。飢者易為食;渴者易為飲。孔子曰:﹃德之流行,速於置、郵而傳命。﹄當今之時,萬乘之國行仁政,民之悅之,猶解倒懸也。故事半古之人,功必倍之,惟此時為然。﹂ ︿二﹀公孫丑問曰:﹁夫子加齊之卿相,得行道焉,雖由此霸王 不異矣。如此,則動心否乎?﹂ 孟子曰:﹁否,我四十不動心。﹂ 曰:﹁若是,則夫子過孟賁遠矣!﹂ 曰:﹁是不難,告子先我不動心。﹂ 曰:﹁不動心有道乎?﹂

知人论世综述 “知人论世”作为一种文学批评的原则和方法,最早是由战国时期的思想家孟子提出的。下面我将从“知人论世”的方法内容,此方法对文学鉴赏的影响,后人对其的评价与新解以及此理论在实践中的应用分别作出综述和总结,并提出一些我的观点。 一、知人论世作为文学鉴赏理论的提出。 “知人论世”是文学鉴赏中的一个重要命题,它最早出自于《孟子·万章下》,“一乡之善士斯友一乡之善士。天下之善士斯友天下之善士。以友天下之善士未足,又尚论古之人,颂其诗,读其书。不知其人可乎?是以论其世也,是尚友也。”从它的出处,我们可以看出“知人论世”最初并不是文学鉴赏理论,而是孟子的“尚友”之道,即与古人交朋友的方法。“知人”并不是一件易事,正如孔子所说:“不患人之不己知,患不知人也。”(《论语·学而》) 在孟子看来,读古人的诗书,实际也就是与之交友(当然是神交),而要交接古人,只是读其诗书是不行的,还必须了解他们的为人行事,以及他们生活的时代,这样,才能读懂古人的诗书,才能和古人心契神交,成为知音。在这里,孟子客观上为我们提出了一个十分正确的文学批评的原则与方法,它不但具有文学批评理论建构的意义,而且还具有阅读实践的指导作用。 在孟子那里,“知人”与“论世”是相互联系着的两个概念,“论世”是为了“知人”,而“知人”则必须“论世”。所谓“知

人”,就是了解作者的经历行事,理解作者的心志情思;“论世”,也就是了解作者生活的时代,了解当时社会的政治、文化、经济生活诸因素对作者的思想道德、心理性格的形成所产生的影响,以及激发作者创作的社会动因等等。“论世”方能“知人”,因为人是社会的产物,一个人的处世行事的方式,思想精神的状况,都不是孤立的存在,而是在一定的社会环境中养成并受到社会生活的客观的制约,因此,“论世”是“知人”的前提条件,不“论世”就无以“知人”,而不“知人”也就无以“论文”。 二、知人论世对文学鉴赏的影响。 首先,可以了解作者的家世出身、人生经历,有助于认知作者。体会作品所寄托的情感。不同的家世会培养出人的不同性情和风格,不同的生活阅历会使他原有的风貌或者继续延伸,或者发生转变,所以在鉴赏文学作品时,作者所处的家庭背景和所经受的生活历程是不容忽视的。例如:苏轼一生虽经历了宦海沉浮,但他却一直保持着忠君爱国的情怀.即使在人生的逆境,也不乏豪放旷达的性情,也能够唱响生命的最强音,这与他从小接受的家庭教育密切相关。在苏轼的文学创作巾表现出的道家思想,以及他所具有的超然豁达的精神,直接取益于他的启蒙老师张道士。母亲的家庭教育也影响了他的一生,使他一直有着积极人世、誓死报国的理想。以只有了解作者的生活变迁。所以用“知人论世”的方法认真揣摩作者刨作时的处境与心境,才能更准确地体会出作品的蕴意和情感。

老子其人其书的时代的阅读题和参考答案 试题内容: 一、现代文阅读(9 分,每小题 3 分) 阅读下面的文字,完成 1~3 题 老子其人其书的时代, 自司马迁 《史记》 以来即有异说, 清代学者崇尚考据, 对此议论纷纷,如汪中作《老子考异》,力主老子为战国时人,益启争端。钱穆 先生说: “老子伪迹不彰, 真相大白, 则先秦诸子学术思想之系统条贯始终不明, 其源流派别终无可言。”大家都期待这个问题有新的解决线索。 过去对于古书真伪及年代的讨论, 只能以纸上材料证明纸上材料, 没有其它 的衡量标准, 因而难有定论。 用来印证 《老子》 的古书, 大多受到辨伪家的怀疑, 年代确不可移的,恐怕要数到《韩非子》、《吕氏春秋》和《淮南子》,但这几 本书成书太晚,没有多少作用。近年战国秦汉简帛佚籍大量出土,为学术界提供 了许多前所未见的地下材料,这使我们有可能重新考虑《老子》的时代问题。 1973 年长沙马王堆三号汉墓出土的帛书,内有《老子》两种版本,甲本字 体比较早,不避汉高祖讳,应抄写于高祖即帝位前,乙本避高祖讳,可以抄写于 文帝初。这两本《老子》抄写年代都晚,无益于《老子》著作年代的推定,但乙 本前面有《黄帝书》四篇,系“黄”、“老”合抄之本,则从根本上改变了学术 界对早期道家的认识。 郭沫若 先生曾指出, 道家都是以“发明黄老道德意”为其指归, 故也可称之为黄老 学派。 《老子》和《黄帝书》是道家的经典,在汉初被抄写在《老子》前面的《黄 帝书》显然在当时公众心目中已据有崇高位置,不会是刚刚撰就的作品。同时, 《黄帝书》与《申子》、《慎子》、《韩非子》等有许多共通文句,而申不害、 慎到、 韩非三人均曾学黄老之术, 这些共通之处可认作对 《皇帝书》 的引用阐发。 申不害和慎到的年代, 前人推为战国中期, 《皇帝书》 不应更晚。 至于 《皇帝书》 与《老子》的共通之处也甚多,如《皇帝书?经法》篇云“王天下者有玄德”, 什么是“玄德”, 文中未见解释, 查 《老子》 五十一章: “生而不有, 为而不恃, 长而不宰, 是谓玄德。 ”帛书所讲“玄德”显然由此而来。 此例甚多, 那么为 《皇 帝书》所称引的《老子》必须再早上一个时期,也就是不会晚于战国时期。 古书中有关老子和孔子关系的记述很多, 但矛盾和可疑之点不少。 进来有陈 鼓应先生《老学先于孔学》一文,专门讨论《论语》受《老子》的影响,用以证 成“《老子》成书早于《论语》”。如《论语?卫灵公》:“子曰:‘无为而治

孟子下 第二十一课 治天下以仁 孟子曰:“离娄之明,公输子之巧,不以规矩,不能成方圆;师旷之聪,不以六律,不能正五音;尧、舜之道,不以仁政,不能平治天下。”一一《孟子?离娄上》 译解:孟子说:“即使有离娄那样的自力,公输子那样精巧的手艺,不靠圆规和直尺,也不能够画出标准的方形和圆形;即使有师旷那样的耳力,不靠六律的协调,也不能够校正 五音;即使有尧舜之道,如果不行仁政,也不能够治理好天下。” 身正天下归 爱人不亲反其仁,治人不治反其智,礼人不答反其敬。行有不得者,皆反求诸己;其身正,而天下归之。——《孟子?离娄上》 译解:关爱别人,另从却不来亲近,就要反思自己为仁的程度;治理人民,却达不到治理的效果,就要反思自己的智慧和能力;以礼待人而得不到回敬,就要反思自己恭敬的方式。行为有达不到预期的效果, 都要反过来在自己身上找原因;自身端正了,天下人自然会来归 附。 第二十二课 吾何为不豫 夫天,未欲平治天下也;如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?吾何为不豫哉?一一《孟子?公孙丑下》 译解:上天不想使天下太平罢了,如果想使天下太平,当今之世,除了我还有谁能够担当呢?我为什么不愉悦呢? 人各有所长 有大人之事,有小人之事。且一人之身而百工之所为备,如必自为而后用之,是率天下 而路也。故曰:或劳心,或劳力。劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人。天下之通义也。《孟子?滕文公上》 译解:有为官者的事务,有为民者的事务。况且一个人生活所需要的物品,有赖于百工 之制作,才能具备。如果一定要自己亲自制作然后再使用,那是带领天下人疲于奔命。所以说:“有的人从事脑力劳动,有人从事体力劳动,从事脑力劳动的人治理人,从事体力劳动的人被人治理。被人治理的人养活人,治理人的人被人养活,这是天下通行的道理。 第二十三课 仁德者无敌 孟子曰:“以力假仁者霸,霸必有大国。以德行仁者王,王不待大一一汤以七十里,文王以百里。以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也,如七十子之服孔子也。” 《孟子?公孙丑上》 译解:孟子说:“仗恃实力而后假借仁义之名号召征伐的可以称霸诸侯,称霸一定要凭借国力的强大。依靠道德来实行仁义的可以使天下归服,这样做不必以强大国家为基础。商汤凭借纵横七十里的土地统一天下,周文王凭借纵横百里的土地统一天下。凭借武力使人服 从的,那些人并不是从心里服从你,只是因为他们的力量不足;凭借德行使人服从的,那些人是从心里归服你,就像七十多位弟子归服孔子一样。” 仁为君之本 王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。壮者以暇日,修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。一一《孟子?梁惠王上》 译解:大王您如果能对百姓实施仁政,减免刑罚,减轻赋税,使百姓深耕细作,及时除掉田里的杂草;让年轻人在闲暇时学习孝、悌、忠、信的道理,在家里能够孝敬父母、敬爱 兄长,在外面能做到尊长敬上,这样,即使让他们拿着棍棒也足以抵抗装备精良、训练有素

选修《《论语》《孟子》目录》选修《《论语》《孟子》目录》颂其诗,读其书测试题 2019.9 1,下列句子句式不同的一组是() A.于斯二者何先子将奚先 B.道之以政冉有、季路见于孔子 C.君子哉若人甚矣吾衰也 D.曾是以为孝乎岁不我与 2,选出下列各句加点字意义解释都正确的一项 A.居其所(位置)而众星共之庶(众多)矣哉! B.使(让)民以时则将焉用彼相(宰相)矣 C.小子鸣鼓而攻(攻打)之可也有若对曰:“盍 (何不) 彻乎?” D.如杀无道,以就(亲近)有道举善而教不能,则劝(劝导) 3,选出对下列加点字的意义与用法判断正确的一项 ①于斯三者何先②丘也闻有国有家者 ③昔者先王以为东蒙主④吾二臣者皆不欲也 A.①②同,③④同 B.①②不同,③④不同 C.①②同,③④不同 D.①②不同,③④同 4,选出对下列加点字的意义与用法判断正确的一项 ①如杀无道,以就有道②使民以时 ③敬事而信,节用而爱人④小子鸣鼓而攻之可也 A.①②同,③④同 B.①②不同,③④不同 C.①②同,③④不同 D.①②不同,③④同 5,阅读《子路从而后》章,完成相应的题目。 子路从而后,遇丈人,以杖荷蓧。子路问曰:“子见夫子乎?”丈人曰:“四体不勤,五谷不分。孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。 止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。 明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也;道之不行,已知之矣。” 1、解释下列句子中加点词语的意思。 (1)遇丈人:(2)植其杖而芸:(3)欲洁其身: 2、为什么说“欲洁其身”的做法是“乱大伦”? 3、翻译文中划线的句子。 (1)明日,子路行以告。 (2)君子之仕也,行其义也;道之不行,已知之矣。 6,阅读《阳货欲见孔子》章,完成相应的题目。 阳货欲见孔子,孔子不见,归孔子豚。孔子时其亡也,而往拜之,遇诸涂。 谓孔子曰:“来!予与尔言。”曰:“怀其宝而迷其邦,可谓仁乎?”曰:“不可。”“好从事而亟失时,可谓知乎?”曰:“不可。”“日月逝矣,岁不我与。”孔子曰:“诺,吾将仕矣。” 1、解释下列加点词语的意思。

李学勤《的年代阅读答案 李学勤,老子, 老子其人其书的时代,自司马迁《史记》以来只有异说,清代学者崇尚考据,对此议论纷纷,如汪中作《老子考异》,力主老子为战国时人,益启争端。钱穆先生说:老子伪迹不彰,真相大白,则先秦诸子学术思想之系统条贯始终不明,其源流派别终无可言.大家都期待这个问题有新的解决线索. 过去对于古书真伪及年代的讨论,只能以材料证明纸上材料,没有其它的衡量标准,因而难有定论。用来印证《老子》的古书,大多收到辨伪家的怀疑,年代确不可移的,恐怕要数到《林非子》。《吕氏春秋》和《淮南子》,但这几木书戍书太晚,没有多少作用.近年战国秦汉简帛侠籍大黄出上,为学术界提供了许多前所未见的地下材料,这使我们有可能重新考虑《老子》的时代问题。 1973牛长沙马王堆三亏汉基出土的串书,内有《老子》两种版本,甲本字体比较早,不避汉高祖讳,应抄写于高祖即帝位前,乙本避高祖讳,可以抄写于文帝初。这两本《老子》抄写年代都晚,无益于《老子》著作年代的推定,但乙本前面有《黄帝书》四篇,系。黄、老合抄之本,则从根本上改变了学术界对早期道家的认识。 郭沐若先生曾指出,道家都是以发明黄老道德意为其指归,故也可称之为黄老学派.《老子》和《黄帝书》是道家的经典,在汉初被妙写在《老子》前面的《黄帝书》显然在当时公众心目中已据有崇高位置,不会是刚刚撰就的作品。同时,《黄帝书》与《申子》、《慎子》、《韩非子》等有许多共通文句,而申不害、慎到、韩非二人均曾学黄老之术,这些共通之处可认作对《皇帝书》的引用阐发。申不害和慎到的年代,前人推为战国中期,《皇帝书》不应更晚。至于《皇帝书》与《老子》的共通之处也甚多,入《皇帝书经法》篇云王天下者有玄德,什么是玄德。文中未见解释,查《老子》五十一章:生而不有,为而不持,长而不宰,之谓玄德。帛书所讲玄德显然由此而来。此例甚多,那么为《皇帝书》所称引的《老子》必须再早上一个时期,也就是不会晚于战国时期。 古书中有关老子和孔子关系的记述很多,但矛盾和可疑之点不少。进来有陈鼓应先生《老学先于孔学》一文,专门讨论《论语》受《老子》的影响,用以证成《老子》成书早于《论语》。如《论语卫灵公》:子曰:无为而治者,其舜也与?夫何为哉?恭己正南面而已矣。无为而治是老子的学说,细味孔子的话,是讲唯有舜称得其无为而治,很像是针对已有的学说而发,《论语宪问》:或曰:以德报怨,何如?子曰:何以报德?以直报怨,以德报德。朱熹指出:或人所称今见《老子》书。因此这一条是《论语》引用《老子》的铁证,而且是对《老子》的批评。从这些情形来看,古书所记老子长于孔子,可以认为是确实可信的。 1.下面关于作者写作本文的原因的表述,不符合原文意思的一项是 A.从司马迁《史记》开始,关于老子和《老子》一书的时代问题就有不痛说法。清代汪中作《老子考异0》以后,学者们更加纷争不已。 B.钱穆说过:如果老子其他人说的时代不明,那么先秦诸子学术思想的联系和发展就无法弄清,《老子》和道家的源流、派别也无从谈起。 C.以前用来印证《老子》的古书,大多本身就被人指为伪书。《韩非子》、《吕氏春秋》等虽然年代确凿无疑,但是成书太晚,也无济于事。 D.近年来战国秦汉简帛文献大量出士,给学术界提供了许多纸上材料以外的东西,这使得老子和《老子》一书的时代问题有了解决的可能。 2.下面解释和分析,不符合原文意思的一项是 A.虽然从字体和避讳来看,马王堆汉墓《老子》帛书甲本和乙本的抄写年代可以大致