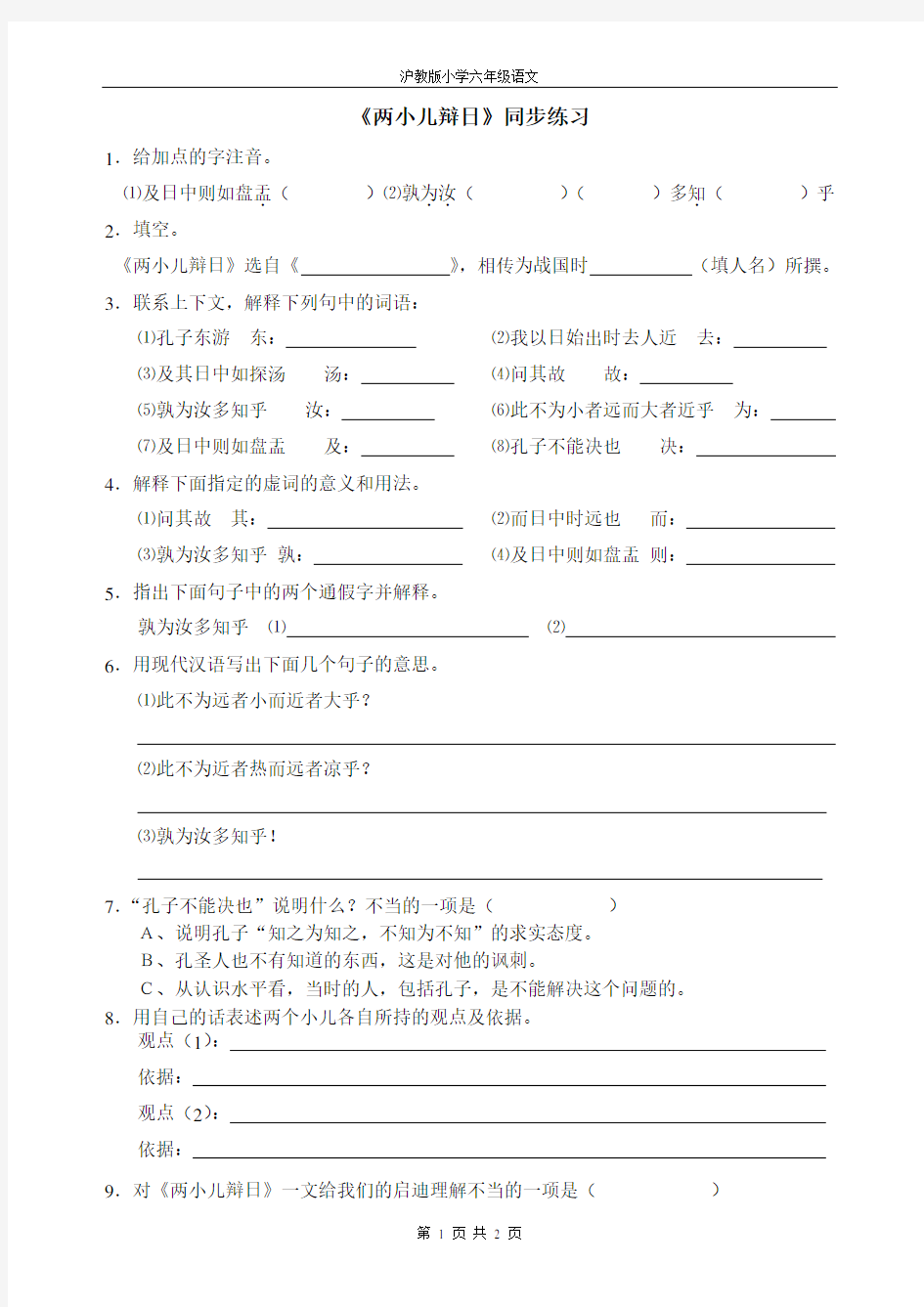

《两小儿辩日》同步练习

1.给加点的字注音。

⑴及日中则如盘盂.()⑵孰为汝

..()()多知.()乎2.填空。

《两小儿辩日》选自《》,相传为战国时(填人名)所撰。3.联系上下文,解释下列句中的词语:

⑴孔子东游东:⑵我以日始出时去人近去:

⑶及其日中如探汤汤:⑷问其故故:

⑸孰为汝多知乎汝:⑹此不为小者远而大者近乎为:

⑺及日中则如盘盂及:⑻孔子不能决也决:

4.解释下面指定的虚词的意义和用法。

⑴问其故其:⑵而日中时远也而:

⑶孰为汝多知乎孰:⑷及日中则如盘盂则:

5.指出下面句子中的两个通假字并解释。

孰为汝多知乎⑴⑵

6.用现代汉语写出下面几个句子的意思。

⑴此不为远者小而近者大乎?

⑵此不为近者热而远者凉乎?

⑶孰为汝多知乎!

7.“孔子不能决也”说明什么?不当的一项是()

A、说明孔子“知之为知之,不知为不知”的求实态度。

B、孔圣人也不有知道的东西,这是对他的讽刺。

C、从认识水平看,当时的人,包括孔子,是不能解决这个问题的。

8.用自己的话表述两个小儿各自所持的观点及依据。

观点(1):

依据:

观点(2):

依据:

9.对《两小儿辩日》一文给我们的启迪理解不当的一项是()

A、要敢于对自然现象进行探求和质疑。

B、宇宙无限,知识无涯,学无止境,即使是广闻博识的圣人也会有所不知。

C、要敢于否定、嘲笑和讽刺一切大学问者,不迷信权威。

D、观察事物要注意本质,不要被表面现象所迷惑,也不能以偏概全。

【课内阅读】

孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。

一儿曰:“我以日出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初远,而日中时近也。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎!”

10.解释指定的词。

⑴而日中时远也日中:

⑵日初出沧沧凉凉沧沧凉凉:

⑶及其日中如探汤探汤:

11.辨析下面加点词古今不同的意义。

(1)我以日始出时去.人近

古义:今义:

(2)及其日中如探汤.

古义:今义:

12.文中两小儿所持的依据是分别从哪一种感觉(视觉、嗅觉、触觉、味觉)看的?

(1)

(2)

13.两小儿所持的依据有道理吗?请你谈谈本文对你的启示。

小学六年级下册语文《两小儿辩日》知 识点 【原文】 孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初出远,而日中时近也。 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?” 【注释】 游:游学,游历。 辩斗:辩论,争论。 故:原因,缘故。 以:以为,认为。

去:离。 日中:中午。 车盖:古时车上的篷盖,像雨伞一样,呈圆形。 及:到了。 则:就。 盘盂:过去吃饭的碗,盘子。盘:圆的盘子,盂:一种装酒食的敞口器具。 为:是。 沧沧凉凉:清凉而略带寒意。 探汤:把手伸到热水里去。意思是天气很热。 决:裁决,判断。 孰:谁,哪个。 汝:你。 【译文】 孔子向东游历,见到两个小孩在争辩,就问他们在争辩的原因。 一个小孩子说:“我认为太阳刚刚升起的时候距离人近,

而正午的时候距离人远。” 另一个小孩子认为太阳刚刚升起的时候距离人比较远,而正午的时候距离人比较近。 一个小孩儿说:“太阳刚出时像车的车盖一样大,到了中午时就如同盘子一般小了,这不是远小近大的道理吗?” 另一个小孩儿说:“太阳刚出来时凉爽,到了中午的时候热得如同把手伸进热水中,这不是近的就感觉热,而远就觉得凉的道理吗?” 孔子听了之后不能判断他们俩谁对谁错。 两个小孩子笑着对孔子说:“是谁说你智慧多呢?” 【启示】 宇宙无限大,知识无限多,学无止境。即使是博学多闻的孔子也会有所不知。我们要不断学习。 认识自然,探求客观事理,要敢于独立思考,大胆质疑。 知之为知之,不知为不知。“不要强不知以为知”。 认识事物从不同角度出发考虑,会有不一样的结果。 多听听身边孩子们的声音,也许能有所长进。 知识是不分年龄,不分界限的。

浅谈古希腊科学精神及启示 古希腊时期是人类认识史上的黎明时期,古希腊文明作为四大文明之一留给了世界难以计量的精神财富,直到今日仍有许多人对古希腊文明进行研究探索。她是整个西方文明的鼻祖,留给欧洲乃至全人类以宝贵的精神财富。而且对人类历史和近代科学产生了巨大深远的影响。从公元前6世纪到公元3世纪,这里出现了大批才智卓越的哲学家和科学家,他们是以后许多学科的鼻祖。如自然哲学家泰勒斯、阿那克西米尼、赫拉克利特、芝诺,人文哲学家苏格拉底,体系哲学家柏拉图、亚里士多德,天文学家默冬、欧多克斯、托勒密,数学家欧几里得、阿波罗尼奥斯、丢番图,物理学家阿基米德,医学家希波克拉底、盖伦等等。古希腊哲学家冷静地看待客观世界,世界是什么?世界上的物体怎样运动?泰勒斯说,万物源于水,是水的变形,但又复归于水,水包围着大地,大地在水上漂浮,不断从水中吸收养分.赫拉克利特说,万物既不是神创造的,也不是人创造的,而是由火产生的.火浓缩而变为气,气浓缩而变为水,水浓缩而变为土,土融解产生水,水蒸发产生气,气又返回到火.德谟克利特认为,一切事物的本原是“原子”和“虚空”,具有各种形状的、大小不等的“原子”构成万物,“虚空”是原子运动的场所.即水火土气,冷热干湿。 而古希腊的科学精神主要分为下面三点:探索的精神,理性的精神,继承并创新的精神。

探索的精神主要就是解放自己的思想,不断追求真理的精神。这种精神的产生与古希腊奴隶主民主派的兴起和民族城邦的建立相伴而起,政治上的开明使人们的思想、学术范围更为自由,求知作为人的天性也在这里得以充分的显露出来。正如亚里士多德所说:“吾爱吾师,吾更爱真理。”爱思考的古希腊人,他们时刻都在不断探索着自然界的真相和奥秘:欧几里得几何,托勒密的天文学,阿基米德杠杆原理…… 理性的精神。古希腊人的理性精神是他们较为显著的特征,他们注重开发科学的源泉,在逻辑——理论上能够做到十分完善,从而,更多的时候,使他们的理性精神在进行科学研究的过程中得到升华。他们的理性与东方的哲学完全不同。比如在白马非马与两小儿辩日等问题的解释上就没有一个理性而清晰的回答。东方人不会像古希腊人那样知道一个真理比皇冠更重要,而且更多的时候东方人只根据已有的知识对事物进行判断,显然他们在思想上的成就比在科技上的成就要高很多。古希腊的理性精神在当时的科学发展水平和实践状况下,使得他们能够在自然科学方面超越同时代其他地区的水平,远远地自然科学领域的最前列。 继承并创新的精神。古希腊人在继承前人经验和理论的基础上不断的开拓进取,取得自己在这个领域上新的突破。这点在苏格拉底,柏拉图,亚里士多德三个人身上体现的尤为明显。苏格拉底在哲学上有自己独树一帜的成就,柏拉图则在理想国中借苏格拉底之口来表达

两小儿辩日 【原文】 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 孔子到东面去游览,看见两个小孩在争论,孔子问他们争论的原因。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一个小孩说:“我认为太阳刚升起时,离开人近,但到中午时离开人远了。” 一儿以日初出远,而日中时近也。 另一个小孩认为太阳刚出来时,离开人远,而到了中午时离开人近了。 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一个小孩说:“太阳刚出来的时候,大得像车篷,等到中午就小得像盘子、碗口那样大,这不是(因为)远的小而近的大吗?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 另一个小孩说:“太阳刚出来时,(气候)凉飕飕的,等到了中午就像手伸进了热水里,这不是近的觉得热而远的觉得凉吗?” 孔子不能决也。 孔子不能断定谁是谁非。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎!” 两个小孩笑笑说:“谁说你智慧多呢!” 【赏析】 一、内容梳理段落层次 (一)起因两小儿争辩太阳离人近,还是远。 (二)主体观点甲儿:太阳刚出来时离人近,而正午离人远。

乙儿:太阳刚出来时离人远,而正午离人近。 理由甲儿:太阳刚出来像个大圆车篷,到正午像个盘子或碗口这不是远的小,近的大吗? 乙儿:太阳刚出来凉丝丝的,到了正午就像把手伸进热水里这不是近的热,而远的凉吗? (三)结果孔子也不能决断,两小儿笑。反映战国时人们对大自然的认识肤浅:赞扬两小儿可贵的探索精神。(供参考,与教材归纳不全同。) 二、重点字词句 1 通假字 孰为汝多知乎(“知”通“智”) 2 常用词理解 (1) 见两小儿辩斗 “斗”今义解释为“斗争”、“角逐”,但古义除有“斗争”义项外,还可解释为“争辩”。 (2) 我以日始出时去人近 “去”古义是“离开”,今义是“往”,意义截然不同。 (3) 日初出大如车盖 “盖”古义可译作“车篷”,还可译作“伞”,同今义也不全同。 (4) 日中如探汤 “汤”古义解释为“热水”,与今义不同。 3 多义词辨义 (1) 为孰为汝多知(认为) 此不为远者小而近者大乎(是)

《两小儿辩日》教学设计 一、教材分析 《两小儿辩日》是人教版教材第十二册中的一篇文言课文。文章讲的是古时候两个小孩凭自己的直觉,一个认为太阳在早晨离人近,一个认为太阳在中午离人近,为此,各持一端,争执不下,就连孔子这样博学的人也不能作出判断。这个故事既渗透了要主动认识自然、探求客观真理,并大胆质疑的科学态度;也说明了知识无穷,学无止境,再博学的人也会有所不知,应该实事求是的道理。 二、学习目标 1、根据课后注释理解文章内容,并反复诵读课文,产生自己的独特感受,力争达到“熟读成诵”。 2、学生初步感受文言文的特点,产生学习文言文的兴趣。 3、感受两小儿的聪明可爱及孔子实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 三、教学重难点 教学重点:学生正确、流利、有感情地朗读课文。 教学难点:理解重点词句,体会故事蕴含的哲理。 四、教学过程 一、课前两分钟 背诵《论语》中的名句 ①三人行,必有我师焉、②知之为知之,不知为不知,是知也。③学而时习之,不亦说乎?友朋自远方来,不亦乐乎? 子曰:“人而无信,不知其可也。”子曰:“朝闻道,夕死可矣。” 二、以“辩”为眼,初识“辩日” 1、同学们,中国的文字是世界上最美也最有趣的文字,大家看,两个辛之间加上一个部首可以构成几个不同的字?(用日历牌换字) 2、我们今天学的课文中有一个“辩”字,《两小儿辩日》,结合预习课题中的辩你是怎样理解的? 这个课题是什么意思?

辩论的结果怎样呢?谁又参与了这场辩论呢?现在就让我们进入课文的学习。 3、这是一篇文言文,我们以前还学过哪些文言文?(杨氏之子、伯牙绝弦学弈),你是怎样学习的? 交流文言文学习方法。 师:我们今天就可以用这种方法学习。谁能介绍一下《两小儿辩日》的作者和出处? 生介绍列子和《列子·汤问》。 三、读通课文,掌握断句 ㈠生自读课文 师:把书打开,我们先来试着读一读课文,争取读得正确流利,遇到难读的地方就多读几遍。 ㈡生练读课文,指一生读课文。 ㈢师范读:老师发现同学们在断句方面存在困难,老师给大家范读一下,认真听,看看你的停顿是不是和老师一样呢?师范读,让学生照着教师的样子读一读。 ㈣找一生读,师评价 ㈤学生再练,齐读(课件出示全文断句) 四、理解课文,深明“辩日” ㈠师提出要求:课文你们读得真好,现在看书,结合书下注释和你自己查阅的资料,想想你都读懂了哪些内容?如果有不懂的地方做上标记,可以提出来和大家交流。 ㈡生读文思考,并小组交流 ㈢交流共议 1、孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 辩斗:辩论,争论。东游:向东游学。有一天,孔子到东方游学,看到两个小孩为什么事情争辩不已,便问是什么原因。 师追问:关于这句话,你还了解什么?预设生答:全文总起句,交代了事情的起因。出场人物有三个:孔子和两个小孩。孔子的生平。师大屏幕适时出示孔子像,屏幕介绍:孔子,儒家学派创始人,春秋末期的思想家、政治家、教育家,后世尊称为圣人。

第一单元主题是“人生感悟”。五篇课文从不同的角度阐明了人生的哲理。 《文言文两则》表达了学习应该专心致志和看待事物应该有不同角度的道理; 《匆匆》表达了作者对时光飞逝的惋惜和无奈,渗透着珍惜时间的意识; 《桃花心木》借物喻人,说明人的成长应该经受考验,学会独立自主。 《顶碗少年》蕴含着“失败乃成功之母”的哲理。 《手指》阐明“团结就是力量”的道理。 第一课《文言文两则》 1.背诵课文,默写。 2.知识点: 《学弈》选自《孟子.告子》,《学弈》这个故事,说明了学习应专心致志,不可三心二意的道理; 《两小儿辩日》选自《列子.汤问》,这个故事体现了两小儿善于观察,说话有理有据以及孔子实事求是的态度,同时告诉我们看待事物可以有不同的角度和学无止境的道理。 3.注释 (1)字、词: 弈:下棋。通国:全国。诲:教导。惟弈秋之为听:只听弈秋(的教导)。鸿鹄:天鹅。援:引,拉。俱:一起。弗:不。矣:了。为:因为。其:他的,指后一个人。 重点文中几个“之”的意思 辩斗:辩论,争论。以:认为。去:离。日中:正午。及:到。沧沧凉凉:形容清凉的感觉。沧沧:寒冷的意思。探汤:把手伸向热水里。意思是天气很热。汤:热水。决:判断。孰:谁。汝:你。 (2)句子: 为是其智弗若与?曰:非然也。 (译)难道是因为他的智力不如别人好吗?我说:不是这样的。 我以日始出时去人近,而日中时远也。 (译)我认为太阳刚出来的时候离人近一些,中午的时候离人远一些。 孰为汝多知乎? (译)谁说你的知识渊博呢? (3)译文: 《学弈》

弈秋是全国的下棋高手。他教导两个学生下棋,其中一个学生非常专心,只听弈秋的教导;另一个学生虽然也在听弈秋讲课,心里却一直想着天上有天鹅要飞过来,想要拉弓引箭把它射下来。虽然他俩在一块儿学习,但是后一个学生不如前一个学得好。难道是因为他的智力不如别人好吗?我说:不是这样的。 《两小儿辩日》 有一天,孔子到东方游学,看到两个小孩为什么事情争辩不已,便问是什么原因。 一个小孩说:“我认为太阳刚出来的时候离人近一些,中午的时候离人远一些。” 另一个小孩却认为太阳刚出来的时候离人远些,而中午时要近些。 一个小孩说:“太阳刚出来的时候像车盖一样大,到了中午却像个盘子,这不是远的时候看起来小而近的时候看起来大的道理吗?” 另一个小孩说:“太阳刚出来的时候有清凉的感觉,到了中午却像把手伸进热水里一样,这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉的道理吗?” 孔子也不能判断是怎么回事。 两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?” 第二课《匆匆》(散文) (写作特色:作者运用设问、比喻、排比、拟人等句式将不易察觉的时光匆匆,一去不复返写得形象生动,富有感染力) 1.背诵课文。 2.知识点: 《匆匆》的作者是著名散文大师朱自清(本文是他24岁时所写),他的散文名篇有《匆匆》、《背影》、《荷塘月色》等。本文紧扣“匆匆”二字,细腻地刻画了时间流逝的踪迹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。 3.理解句子: (1)燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢? 用排比的句式,表明大自然的枯荣是时间飞逝的痕迹。“我们的日子为什么一去不复返呢?”看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法挽留的无奈和对已逝日子的深深留恋。 仿写:太阳落了,有再升起的时候;月亮缺了,又再圆的时候;潮水退了,有再涨的时候。 (2)像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。

一、说教材(地位与作用) 今天,我说的课文是《两小儿辩日》,是语文S版六年级下册教材第三单元的一篇精读课文。这篇课文是选自《列子·汤问》中的一篇文言文小故事,文章以人物对话的形式表现人物特点,展开故事情节。通过学习 文中讲述的是两个孩子围绕太阳离我们远近这一话题,展开争辩,双方都列举事实证明自己的观点,请孔子来裁决,然而学识渊博的孔子最终也无法判断谁对谁错。短短几行文字,却刻画了两小儿天真可爱的形象,表现了他们善于观察、善于思考的美好品质,也反映了古人探索自然的热情,并告诉我们为了认识自然,探求客观真理,就要敢于独立思考、大胆质疑;此外,也告诉我们宇宙无限,知识无穷,在博学的人也会有所不知,学习是无止境的。 二、说教学目标 根据本教材的结构和内容分析,结合着六年级学生他们的认知结构及其心理特征,我制定了以下的教学目标: 1. 知识与技能 (1)学习并掌握本课的生字新词。 (2)理解课文内容,了解两小儿是如何争辩的。 (3)了解有关的天文知识,对两小儿的说法加以正确判断。 (4)正确、流利、有感情地朗读课文、背诵课文。 2. 过程与方法 (1)借助注释与工具书,读懂文中字、词、句的意思。 (2)读读议议,理解内容,获得启示。 (3)查阅资料,合作探究,拓展认识。 3. 情感与价值观 (1)体会两小儿善于观察、善于思考、善于质疑的品质,懂得认识自然,探求客观真理,要敢于独立思考、大胆质疑。 (2)感悟宇宙无限,知识无穷,在博学的人也会有所不知,学习是无止境的。

三、说教学的重难点 依据新课程标准,在吃透教材基础上,我确定了以下教学重点和难点。 教学重点:理解课文内容,了解两小儿是如何争辩的。 教学难点:从文中得到启示,激发探索求知的热情。 为了讲清教材的重难点,使学生能够达到本课题设定的教学目标,我再从教法和学法上谈谈。 四、说教法。 1、直观教学法 2、朗读体会法 五、说学法 在学法上,我主要让学生运用“读、找、品、诵”的方法学习课文,把学习的主动权交给学生,注重学生的交流合作,提高学生的自学能力。 六、说教学程序 一、揭示课题,读题存疑 教师:今天我们学习的《两小儿辩日》是一篇古文。(板书课题:两小儿辩日)齐读题,理解:“辩”——争辩、辩论,“日”——太阳。 学生质疑:两个小孩儿在争辩,他们在争辩太阳的什么呢? 【设计意图:先让学生齐读课题,然后通过对“辩”和“日”字的理解,引导学生理解课题,提出问题“两小儿在争论太阳的什么?”让学生带着问题去学习,能激发学生学习的兴趣。】 二、初读古文,读通词句 1、学生自由读课文,读准字音,注意标点停顿。 2、教师范读课文,学生用铅笔标出句中的小停顿处。 3、指名读课文,集体评议。 4、教师重点指导长句的停顿,适当进行示范或带读。 5、按照停顿,学生练习正确、流利地朗读课文。 6、学生独立读课文,借助文中注释和工具书,尝试弄懂课文中句子的意思。 7、学生复述故事,老师根据学生复述的状况进行即席点拨。 8、反复诵读,共同感受古文的“韵律美”,以期达到熟读的效果,为深入理

2020中考语文文言文必考知识点整理复习汇总 对很多学生来说,语文是成绩提升速度最慢的学科,同时也是学起来最为复杂的学科。语文需要大量的背诵记忆,如果没有掌握好知识点,很容易就会遗漏知识,从而导致扣分。这里给大家整理一些2020中考语文复习的知识点,希望对大家有所帮助。 2020中考语文文言文高频考点之多音字 知识点总结 多音字,就是一个字有两个或两个以上的读音,不同的读音表义不同,用法不同,词性也往往不同。多音字有以下几种用法读音 1.有区别词性和词义的作用。这种类型的多音字在文言文中叫做“破音异读”,约占到全部多音字的80%.对这类多音字,我们应该根据不同的读音加以辨析、记忆。如“将”:jiāng(可作动词或副词等),动词可作“带领”解,副词可作“将要”解;jiàng(名词),作“将帅”或“大将”解;qiāng(动词),作“愿”“请求”讲,如“将子无怒”(请你别生气)。 2.使用情况不同,读音也不同,读音有区别用法的作用。如“薄”:báo,不厚的意思,一般单用,薄饼、薄纸;bó,一般用于合成词,薄礼、厚古薄今;bò,薄荷(专有名词)。 3.语体不同,读音不同,读音有区别语体的作用,主要体现为口语和书面语等。如“给”:口语读gěi;书面语读jǐ,给予、给养。 4.方言词汇的存在造成多音。这类多音字比较少,仅限于部分地

区。如“忒”:tè,差忒(差错之意);tuī(方言),风忒大、房子忒小(忒:太)等。 5.文言文中的一些通假字延续使用到现在而形成了多音字,普通用法和人名地名等用法不同而造成多音等。(此部分详见第二节“异读字”。) 积累卡片 常见多音字例释 行xíng ①行走三人行,必有我师焉(《论语。述而》) ②运动天行有常(《荀子。天论》) háng ①路遵彼微行(《诗经。七月》) ②行列鸳鸯七十二,罗列自成行(《汉乐府。鸡鸣》) ③古代军队编制,二十五人为一行陈胜、吴广皆次当行(《陈涉世家》) 难nán困难天下事有难易乎(《为学》) nàn患难奉命于危难之间(《出师表》) 数shǔ①动词,计算珠可历历数也(《核舟记》) ②数落,列举罪状晏子请数其罪(《贞观政要。纳谏第五》) shù作数词用,译为“几”骑千余,卒数万(《陈涉世家》) shuò副词,屡次,多次扶苏以数谏故,上使外将兵(《陈涉世家》) 为wéi①制,造,做公输盘为我为云梯(《公输》)

《两小儿辩日》全文与翻译 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢?两小儿辩日 ?——选自《列子》?孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。 ?一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初远,而日中时近也。??一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘孟,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎!”??【译文】?孔子到东方游历,路遇两个小孩儿在争论。便问他们争论的缘故。一个小孩儿说:“我认为太阳刚刚升出来的时候离人近,而太阳运行到中午时

就离人远了。” 另一个小孩儿认为太阳刚升起时离人远,而太阳远行到中午时离人近。?一个小孩儿说:“太阳刚出时象车的伞盖一样大,到了中午时就如同盘子一般小了,这不是远的小而近的大吗?”??另一个小孩儿说:“太阳刚出来时清清凉凉的,到了中午的时候热得如同把手伸进热水中,这不是近的就感觉热,而远的就觉得凉吗?” 孔子不能判断谁是谁非。??两个小孩儿笑着说:“谁说你知识丰富呢?”?【注释】 辩斗:争论。??以:认为。??去:距离。??日中:正午。?及:到。?车盖:车篷 盘盂:盛物的器皿。圆者为盘,方者为盂。 ?沧沧凉凉:形容清凉的感觉。沧沧:阴凉的意思。 ?决:决断,判定。 探汤:把手伸到热水里。汤,热水。

?孰:谁?为:通“谓”,以为,认为 ?汝:你。?知:通“智”,智慧。 游:游历、游学?故:原因 ?知:知道 【中心思想】?一、“知之为知之,不知为不知,是知也。”??二、要学习古人为认识自然,探求真理而善于动脑,大胆质疑的精神及孔子谦虚谨慎,实事求是的科学态度,明白了宇宙无限,知识无穷,学无止境的道理。?三、观察事物的角度不同,结论就不同。 ?四、认识自然,探求客观事理,要敢于独立思考,大胆质疑。 【写作特点】 1.语言简洁,事中见理。 ? 2.善于运用比喻。如写两小儿论辩“太阳远近”这一现象的时候,一方从视觉出发,用两个比喻“如车盖”、“如盘盂”,具体说明太阳形状的大小,结合“日初”和“日中”,就把结论的理由说清了;一方从感觉出发,以“如探汤”作比,结合“日初”和“日中”来说,也把理由说清了。由于

部编版六年级语文下册《两小儿辩日》说课稿 一、说教材 《两小儿辩日》是九年义务教育小学语文六年级下册第五单元第14课《文言文二则》中的第二篇文言文。它是一篇寓言故事,文章叙述古时候两个孩子凭着自己的直觉,一个认为太阳早晨离人近,一个认为太阳在中午离人近,为此各持一端,争持不下,就连孔子这样博学的人也不能做出判断,这个故事说明为了认识自然,两小儿勇于探索,大胆质疑的品质,也说明宇宙无限,知识无穷,再博学的人也有所不知,学习是无止境的。 二、说教案 《两小儿辩日》一课是培养学生感知文言文的好课例,因此我教授本课时训练重点确定为: 1.感情地朗读课文。 2.学会本课的疑难字词,能根椐课后注释疏通文意。 3.理解课文内容,学习两小儿为认识自然,探索真理而善于动脑,大胆质疑的精神,及孔子谦虚谨慎,实事求是的学习态度,体会学无止境的道理。 预习: 1.熟读课文大概了解文意。 2.搜索关于孔子的资料(生平、言论)。 3.思考课后练习题。 三、说教法 本堂课因为是孩子们初学古文,所以在本文教学中,我主要采用的方法是让学生乐读趣学,自主感悟。通过借助课后注释理解文章,教师适当点拨,讲解。重视古文的读,要求学生读出古文的韵味,读懂文章的意思进行语言积累

的训练,培养学生学习古文的兴趣。 四、说学法 为了激发学生的学习兴趣,我主要以教师的导,学生的学习为教学主线,去营造一种教师和学生互动的学习氛围,以接受变探究的演化形式,逐步深入,让学生在学习中解惑,积累。从而解决出学生学习古文的困难,引导学生主动地探究学法,快乐轻松地学习古文。 五、说过程 (一)引导释题,导入新课 为了激发学生的学习兴趣,我采用复习旧知引入新课的方法,由“辛”字入手,加部首说“辩”字导入课题,解释“辩”字的字义,从而以“辩”字贯穿全文,让学生明白这篇课文讲的就是两小儿辩论太阳,此时教师则引导学生再一次读课题,然后层层深入、质疑,两小儿辩论太阳的什么呢?让孩子深入思考,以此交待了学文的目的,学生带着疑问走进课文。 (二)指导学法 由于学生学古文,较难理解,在此我让学生充分交流初学古文的感受,从而总结出古文不好读,不好懂,明确了学习古文的方向和目标,紧接着老师配乐范读让学生充分感受古文的美,学生通过倾听总结读法。学生自由练读,并由此解决了古文不好读这一难点,就是让我们多读,反复读,紧接着教师趁热打铁牵出古文不好懂的这一难点,学生各抒己见,自己总结出学习古文的方法,老师再一次强调出学习古文的目的就是读懂意思,读出韵味。 (三)依照学法逐步解文 在学生读通顺的基础上,我进一步质疑:这篇文章到底给我们讲了一个怎样的故事呢?学生概述的过程中,交流孔子这一人物,为后面学习文章,揭示

关于太阳的科学知识——根据文言文《两小儿辩日》改变的 剧本 关于太阳的科学知识 ——根据文言文《两小儿辩日》改编的剧本 人物:琪琦(女)、辉晖(男)、孔丘(现代孔子) 内容: 一个骄阳似火的夏天,知了在树上叫,一个年迈的老者路过棋盘岩,这个老者,就是孔丘,孔丘见两个小孩在一棵参天大树下争论,忙走过去,问:“你们叫什么名字呀?”小女孩说:“孔丘爷爷,我叫刘琪琦,您就叫我琪琦好了。”小男孩说:“孔丘爷爷,我的名字叫虞辉晖,以后呀,您就叫我辉晖吧。”孔丘听了,继续追问:“那好,我再问一问你们俩,你们刚才争论的问题,能告诉我吗?兴许,我还能为你们评评理呢。” 琪琦说:“好啊好啊,孔丘爷爷,都说您知道的事情多,那我就告诉您吧,刚才我们在争论关于太阳的问题。我认为太阳刚出来时距离人近,而正午时距离人远。”话音刚落,辉晖就不服了:“不对,孔丘爷爷,太阳刚出来时离人远,而正午时离人近。”“太阳刚出来时大得像车上的篷盖,等到正午时就像一个盘盂,孔丘爷爷,这不是远处的小而近处的大吗?”琪琦又说。辉晖急了,忙说:“太阳刚出来时清清

凉凉的,等到正午时就热得像把手伸进热水里一样,孔丘爷爷,这不是近的时候热而远的时候凉吗?” 孔丘听了,捋捋胡须,笑着说:“孩子呀,你们都错了。早晨和中午的太阳距离咱们的远近是一样的。你们可能会问‘为什么早晨的太阳看起来小,中午时较大呢?’其实,这是差误、错觉。比如说:同一个物体,放在比它大的物体群中显得小,而放在比它小的物体中显得大。同样的道理,早晨的太阳,从地平线上升起来的背衬是树木、房屋及远山和一小角天空,在这样的比较下,此时太阳显得大;而中午太阳高高升起,广阔无垠的天空是背衬,此时太阳就显得很小了。其次,同一物体白色的比黑色的显得大些,这种物理现象叫做“光渗作用”。当太阳初升时,背景是黑沉沉的,太阳格外明亮,太阳和其亮度反差显得大些;中午时,背景是万里蓝天,太阳与其亮度反差不大,显得小些。中午的气温比早晨高,是否此时的太阳离我们近些呢?也不是,主要原因是早晨太阳倾斜大地,中午太阳直射大地。在相同的时间、相等的面积中,是直射比斜射热量高。还有,在夜里,太阳射到地面上的热度消失了,所以早上感到凉快;中午,太阳的热度照射到地面上,所以感到热。温度的凉与热,并不能说明太阳距离地面的远近。你们知道了吗?” “哦,原来是这样呀,谢谢您,孔丘爷爷,您的知识真渊博呀!佩服,佩服,能告诉我们您的这些知识从哪得来的吗?”琪琦和辉晖不约而同的说。孔丘爷爷说:“孩子们,只要你们认识自然,探索真理,敢于独立思考,大胆质疑,然后努力学好科学文化,长大后就一定能成

教案《两小儿辩日》

《两小儿辩日》教学设计 一、教学内容 《两小儿辩日》是人教版教材第十二册中的一篇文言课文。文章讲的是古时候两个小孩凭自己的直觉,一个认为太阳在早晨离人近,一个认为太阳在中午离人近,为此,各持一端,争执不下,就连孔子这样博学的人也不能作出判断。这个故事既渗透了要主动认识自然、探求客观真理,并大胆质疑的科学态度;也说明了知识无穷,学无止境,再博学的人也会有所不知,应该实事求是的道理。 二、教学目标 1、根据课后注释理解文章内容,并反复诵读课文,产生自己的独特感受,力争达到“熟读成诵”。 2、学生初步感受文言文的特点,产生学习文言文的兴趣。 3、感受两小儿的聪明可爱及孔子实事求是的科学态度,体会学无止境的道理。 三、教学重难点 教学重点:学生正确、流利、有感情地朗读课文。 教学难点:理解重点词句,体会故事蕴含的哲理。 四、教学环节 (一)、课前两分钟 背诵《论语》中的名句 ①三人行,必有我师焉、②知之为知之,不知为不知,是知也。③学而时习之,不亦说乎?友朋自远方来,不亦乐乎? 子曰:“人而无信,不知其可也。”子曰:“朝闻道,夕死可矣。” (二)、以“辩”为眼,初识“辩日” 1、同学们,中国的文字是世界上最美也最有趣的文字,大家看,两个辛之间加上一个部首可以构成几个不同的字?(用日历牌换字) 2、我们今天学的课文中有一个“辩”字,《两小儿辩日》,结合预习课题中的辩你是怎样理解的? 这个课题是什么意思? 辩论的结果怎样呢?谁又参与了这场辩论呢?现在就让我们进入课文的学习。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

3、这是一篇文言文,我们以前还学过哪些文言文?(杨氏之子、伯牙绝弦学弈),你是怎样学习的? 交流文言文学习方法。 师:我们今天就可以用这种方法学习。谁能介绍一下《两小儿辩日》的作者和出处? 生介绍列子和《列子·汤问》。 (三)、读通课文,掌握断句 (1)生自读课文 师:把书打开,我们先来试着读一读课文,争取读得正确流利,遇到难读的地方就多读几遍。 生练读课文,指一生读课文。 师范读:老师发现同学们在断句方面存在困难,老师给大家范读一下,认真听,看看你的停顿是不是和老师一样呢?师范读,让学生照着教师的样子读一读。 找一生读,师评价 学生再练,齐读(课件出示全文断句) (四)、理解课文,深明“辩日” 师提出要求:课文你们读得真好,现在看书,结合书下注释和你自己查阅的资料,想想你都读懂了哪些内容?如果有不懂的地方做上标记,可以提出来和大家交流。 生读文思考,并小组交流 交流共议 1、孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 辩斗:辩论,争论。东游:向东游学。有一天,孔子到东方游学,看到两个小孩为什么事情争辩不已,便问是什么原因。 师追问:关于这句话,你还了解什么?预设生答:全文总起句,交代了事情的起因。出场人物有三个:孔子和两个小孩。孔子的生平。师大屏幕适时出示孔子像,屏幕介绍:孔子,儒家学派创始人,春秋末期的思想家、政治家、教育家,后世尊称为圣人。 师再问:听了同学老师对孔子的介绍,再读读这句话,你又读出了什么?(孔子虚心,不耻下问;两小儿的辩论很精彩,连孔子都吸引了。)师引:这是一场__________的辩斗。(激烈、精彩、引人入胜) 指导朗读:你想怎样读这句话?指两生读,评价,自读。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

《两小儿辩日》教学设计 教学目标: 1、能根据课后注释疏通全文,了解故事内容。 2、正确、流利、有感情地朗读课文。 3、背诵课文理解重点词句,领悟文中所讲的道理。 4、初步感受文言文的特点,激发学习文言文的兴趣。 教学重难点: 1、正确、流利、有感情地朗读课文。 2、背诵课文理解重点词句,领悟文中所讲的道理。 3、初步感受文言文的特点,激发学习文言文的兴趣 教学过程: 一、检查预习,导入新课。 1、师生回顾读好文言文的方法。 2、指名读 3、师范读 4、生练习朗读 二、举日——“象”的观照 1、回顾课文内容,文中用那两个词语写出了太阳的样子。(“车盖”“盘盂”)学生写下来。 2、“车盖”形容什么时候的太阳?“盘盂”呢?

3、文中用那两个词语写出了太阳给人的感觉。(“沧沧凉凉”、“探汤”) 4、你怎么断定“探汤”是一种热的感觉?结合课下注释 三、探日——“理”的寻思 1、这“车盖”“盘盂”之间画一条线,在这“沧沧凉凉”、“探汤”之间也画上一条线: 板书:车盖——盘盂 沧沧凉凉——探汤 2、指导学生想一想,为什么要这样画?这里有些什么名堂?(生默读全文)说一说发现了什么名堂? ①是两组反义词。 ②第一对是视觉的角度写太阳。第二对是从触觉的角度写太阳。 ③找出句子,用课件出示。 3、一大一小,一热一凉。想一想,这四个词语怎么读,才能让人明显地感 觉到它们意思的相反。指名读,注意方法: 重读“大如车盖”、“如探汤” 轻读“盘盂”、“沧沧凉凉” 4、老师在“车盖”和“沧沧凉凉”这两个词语之间画一个括号,在“盘盂”“探汤”两个词语之间也画上一个括号。 5、指导学生思考,这其中又有些什么名堂?默读课文,琢磨这样分组的名堂。

期末复习——《学弈》《两小儿辩日》(读背) 一、文学常识 1.孔子,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(现今属于山东省)人,春秋末期(时期)的思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。 2.《学弈》选自《孟子》。作者为孟子及其弟子。作者名轲,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一,被称为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。此篇中包含的成语是 专心致志、鸿鹄将至。 3.《两小儿辩日》选自《列子》,相传为战国时期__道家_学派列御寇著。 4.中国古代典籍“四书”指的是《论语》、《大学》、《孟子》、《中庸》四部儒家经典著作。 二、实词含义及翻译 此不为.远者小而近者大乎?(是) 为为.是其智弗若与?(因为) 孰为.汝多知乎?(同“谓”,认为) 此不为近者热而远者凉乎.?(吗) 语气词孰为汝多知乎.?(呢) 为是其智弗若与.?(同“欤”,可译为“吗”) 三、句意理解 1.认为“太阳刚出来的时候距离人远”的小孩所依据的自然现象是太阳刚出来的时候(天气让人感觉)清凉,到了正午的时候(天气)(就热得)像把手伸到热水里去。(用自己的话回答) 2.其中一个小孩儿依据常理“远者小而近者大”来印证自己观点,他的观点是认为太阳是刚出来的时候距离人近,而到了正午的时候距离人远。(用自己的话回答) 3.两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”。这里的“笑”的含义是:两小儿因自己提出的问题难倒了孔子,而自鸣得意,表现出对孔子嘲笑。 四、原文 两小儿辩日 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。” 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?” 学弈 弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

《两小儿辩日》的科学解释 一儿日:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大平?” 一儿日:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 应该说在一般情况下,两个小孩子的经验是正确的。即同样一个物体,在远处的时候显得小,在近处显得大(视觉);同样一个热源,在远处的时候我们感觉凉,在近处的时候感觉热(触觉)。 但是为什么他们会得出相反的结论呢?只能是因为他们的这种经验在这种情况下不再成立了。 一、为什么早上的太阳比中午看起来大? 早晨和中午的太阳距离地球的远近是一样的。为什么早晨的太阳看起来较中午时大呢?这是视觉的差误、错觉。同一个物体,放在比它大的物体群中显得小,而放在比它小的物体群中显得大。同样道理,早晨的太阳,从地平线上升起来的背衬是树木、房屋及远山和一小角天空,在这样的比较下,此时太阳显得大。而中午太阳高高升起,广阔无垠的天空是背衬,此时太阳就显得小了。其次,同一物体白色的比黑色的显得大些,这种物理现象叫做“光渗作用”。当太阳初升时,背景是黑沉沉的天空,太阳格外明亮;中午时,背景是万里蓝天,太阳与其亮度反差不大,就显得小些。 网上还有另外一种解释,说是早上太阳比较大与大气光折射最后成虚像的视角有关,或者说由于早上空气中水分的含量大,造成阳光在传播过程中被折射,就像放大镜的原理一样,看起来大了。这类解释不怎么令人信服。前者说与大气光折射有关,比较模糊,何况中午就没有大气光折射了?后者说早上空气水分含量大,要是干旱的地方,这种解释根本就是胡说了。 二、为什么早上凉,中午热? 主要原因是早晨太阳斜射大地,中午太阳直射大地。在相同的时间、相等的面积里,直射比斜射热量高。同时,在夜里,太阳照射到地面上的热度消散了,所以早上感到凉快;中午,太阳的热度照射到地面上,所以感到热。温度的凉与热,并不能说明太阳距离地面的远与近。(是气温,大气的温度有积累) 三、到底是早上太阳离我们近,还是中午离我们近呢? 首先,肯定的说,早上的太阳和中午的太阳离我们的距离是不一样的。虽然这个距离的差距和地球与太阳之间的距离比起来是非常的小,但是还是有远近之别的。 这和近日点和远日点有关。所谓近日点就是地球公转轨道上离太阳最近的一点。远日点就是地球公转轨道上离太阳最远的一点。假定以太阳为地球公转轨道的中心(实际上并不在椭圆的中心),画一个椭圆(注意,,和X轴相交的两个是远日点,和Y轴相交的两个点是近日点。当地球从近日点向远日点转动的时候,早上的太阳离我们近,中午的时候太阳已经向远日点运动一段时间了;当地球从远日点向近日点转动的时候,早上的太阳离我们远,中午的时候太阳已经向近日点运动一段时间了。 当然这里还有地球自传的因素。上面的分析结论是在忽略地球自转的因素下得出的。前苏联的别莱利曼,他在《趣味天文学》中指出:从中午到日没,太阳距离平均变化约7500公里,比地球自转造成的距离变化6400公里大些;我

《两小儿辩日》知识点总结 一、文学常识 1、出处:《列子·汤问》 2、作者:战国,郑国人,列御寇。 3、《列子》:《汉书·艺文志》中载有《列子》八篇。其中保存了许多先秦时代优秀的民间故事、寓言和神话传说,如《愚公移山》《歧路亡羊》《杞人忧天》等。 4、孔子:名丘,字仲尼。鲁国人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学说的创始人。 5、《论语》:记录了孔子及其弟子言论的书,儒家经典之一,语录体。 二、主要内容 1、中心:这是一则生动的民间故事。通过两个小孩争论太阳在不同的时间距离地球远近的问题,说明客观事物是错综复杂的,即使是智者也有所不知。 2、启示:观察事物的角度不同,结论也不同; 人们懂得的东西总是有限的,知识无穷尽(学无止境),即使大学问家也有所不知; 学习古人为认识自然、探求客观事理而独立思考、大胆质疑的精神; 学习孔子“知之为知之,不知为不知”的实事求是精神,不可“强不知以为知”。 3、争辩的焦点是——太阳何时距离人近,何时距离人远? 观点是——太阳早晨近,正午远;太阳早晨远,正午近。 依据是——太阳早晨大,正午小;太阳早晨凉,正午热。(视觉)(感觉) 推论是——远者小而近者大;近者热而远者凉。 三、字词积累及运用 1、关键实词 游:游历、游说。辩:辩论。斗:争(胜负)。故:原因、缘故。始:刚。 初:刚。及:到。沧沧凉凉:有清凉的感觉、略带寒意。沧沧:阴凉。 探:伸。决:决断、判定。 2、关键虚词 其:代词他们争辩问其故。 代词它、指代太阳及其日中如探汤。 以:动词认为我以日始出时去人近 孰:疑问代词谁孰为汝多知乎 3、特殊用法 通假字:为:通“谓”,说。知:通“智”,智慧。孰为汝多知乎! 名词做状语:东:向东孔子东游。 古今异义汤:热水及其日中如探汤。 一词多义: 去离开去后乃至 距离我以日始出时去人近 为是此不为远者小而近者大乎? 认为孰为汝多知乎! 4、省略句的翻译 (1)省主语:问其故。应补充主语;孔子问他们争论的原因。 (2)省量词:一儿以日初远。应补充量词:一个小孩认为太阳刚出来时距离人远。 (3)省状语:而日中时(去人)远也。应补充状语:而太阳正午时距离人远。

《两小儿辩日》的科学道理 孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。一小儿日:“我以日始出时去人近。而日中时远也。”一儿以日初远,而日中时近也。 一儿日:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大平?” 一儿日:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑日:“孰为汝多知乎!” 这则故事讲的是春秋时期,有两个小孩问当时的大学问家孔子:“太阳究竟什么时候离我们近?”他们两个,一个认为太阳早晨时比在中午时看起来大,所以太阳在早晨时离我们近。另一个认为中午太阳比在早晨时温暖,所以中午时太阳离我们近,他们两个从两个不同的方面得出两个完全不同的结论,而且说得都很有道理,连孔子也不知道哪个是对的 这是个看似简单实际复杂的问题,不过,在今天,科学家们已完全能解答这个问题了,一句话;日出日落时间和太阳的高度在一年内不断变化,而且随纬度不同而不同。1955年,我国著名天文学家戴文赛教授对这个问题作了深入的研究,并发表了论文《太阳与观测者距离在一日内的变化》。 以北京为例,12月15日到1月22日,中午的太阳比早晚的都近;l月22日到6月5日,中午的太阳比早上的远,比晚上的近,6月5日到8月1日,中午的太阳又比早晚的都近;8月1日到12月15日,中午的太阳比早上的近,比晚上的远。其中1 月22日和6月5日两天,太阳与地球的距离早、午相等;8月l日和12月15日两天,太阳与地球的距离午、晚相等。这是1954年的时候计算出来的,可以适用100年,100年以后,会相差一天。 由此可见,这么复杂的问题,对于生活在春秋时期的人们来说实在是太深奥了。不过古人这种善思、好问的品质是值得我们学习的。没有思考就没有探索,我们相信不论探索有多艰难,计算有多繁杂,只要经过一代又一代人的努力,一定会揭开自然界的许多秘密,计算太阳与地球之间距离的变化,就是经过一代又一代人努力的结果。

两小儿辩日 先秦:佚名 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。(辩斗一作:辩日) 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。” 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?” 译文 孔子向东游历,见到两个小孩在争辩,就问他们在争辩的原因。 一个小孩子说:“我认为太阳刚刚升起的时候距离人近,而正午的时候距离人远。” 另一个小孩子认为太阳刚刚升起的时候距离人比较远,而正午的时候距离人比较近。 一个小孩儿说:“太阳刚出时像车的车盖一样大,到了中午时就如同盘子一般小了,这不是远小近大的道理吗?” 另一个小孩儿说:“太阳刚出来时凉爽,到了中午的时候热得如同把

手伸进热水中,这不是近的就感觉热,而远就觉得凉的道理吗?”孔子听了之后不能判断他们俩谁对谁错。 两个小孩子笑着对孔子说:“是谁说你智慧多呢?” 注释 东:东方。 游:游历、游学。 见:看见。 辩斗:辩论,争论. 辩:争。 其:代词,他们。 故:缘故,原因。 以:认为。 始:刚刚,才。 去:离;距离。 日中:正午。 初:刚刚。 车盖:古时车上的篷盖,像雨伞一样,呈圆形。 及:到。 则:就。 盘盂:盛物的器皿。圆者为盘,方者为盂。 为:是。

沧沧凉凉:形容清凉的感觉。沧沧:寒冷的意思。 探汤:把手伸向热水里。汤,热水,开水。(古时还特指沐浴时用的热水。)在文中的意思是天气很热。 决:决断,判定,判断。 孰:谁。 为:同“谓”,说,认为。 汝:你。 知:zhì,通假字。“知”通“智”聪明、智慧。 笑:在这里不是嘲笑,在这里突出了孩子们的天真可爱 沧沧凉凉:形容清凉而略带寒意。 文言知识 词类活用 东游:名词做状语,向东通假字 知:通“智”,智慧。 一词多义 1 其: ⑴指示代词,“那"——及其日中如探汤。 ⑵第三人称代词,“他们”——问其故。

小学文言文知识点总结 通假字 01、子曰:“学而时习之,不亦说乎?”(《论语十则》) “说”通“悦”,愉快、高兴。 02、女知之乎?(《论语十则》) “女”通“汝”,人称代词,你。 03、两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”(《两小儿辩日》) “知”通“智”,智慧。 04、担中肉尽,止有剩骨。(《狼》) “止”通“只”。 05、先自度其足,而置之其坐。(《郑人买履》) “坐”通“座”,座位。 06、出门看火伴。(《木兰诗》) “火”通“伙”,伙伴。 07、才美不外见。(《马说》) “见”通“现”,出现。 08、河曲智叟亡以应。(《愚公移山》) “亡”通“无”。 09、小惠未偏,民弗从也。(《曹刿论战》) “偏”通“遍”,遍及、普遍。 10、一切乌有。(《山市》) “乌”通“无”,没有。 古今异义 1、绝境 古义:与世隔绝的地方。 今义:无出路的境地。 例句:自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(《桃花源记》) 2、交通 古义:交错相通。 今义:主要用于称各种运输和邮电事业。 例句:阡陌交通,鸡犬相闻。(《桃花源记》) 3、穷 古义:穷尽。

今义:经济贫困。 例句:复前行,欲穷其林。(《桃花源记》) 4、鲜美 古义:鲜艳美丽。 今义:指(食物)味道好。 例句:芳草鲜美,落英缤纷。(《桃花源记》) 5、布衣 古义:平民。 今义:棉布衣服。 例句:臣本布衣,躬耕于南阳。(《出师表》) 6、可以 古义:可以凭借。 今义:对某事表赞同。 例句:可以一战,战则请从。(《曹刿论战》) 7、开张 古义:扩大。 今义:开业(多指商业部门)。 例句:诚宜开张圣听。(《出师表》) 8、涕 古义:泪。 今义:鼻涕。 例句:今当远离,临表涕零,不知所言。(《出师表》) 9、兵 古义:兵器。 今义:士兵。 例句:兵甲已足。(《出师表》) 10、池 古义:护城河。 今义:小水塘、池塘。 例句:城非不高也,池非不深也。(《<孟子>二章》) 11、走 古义:“跑”的意思。 今义:行走。 例句:扁鹊望桓侯而还走。(《扁鹊见蔡桓公》) 12、汤 古义:热水。