中国工程物理研究院研究生院-激光聚变研究中心

-研究方向简介-908

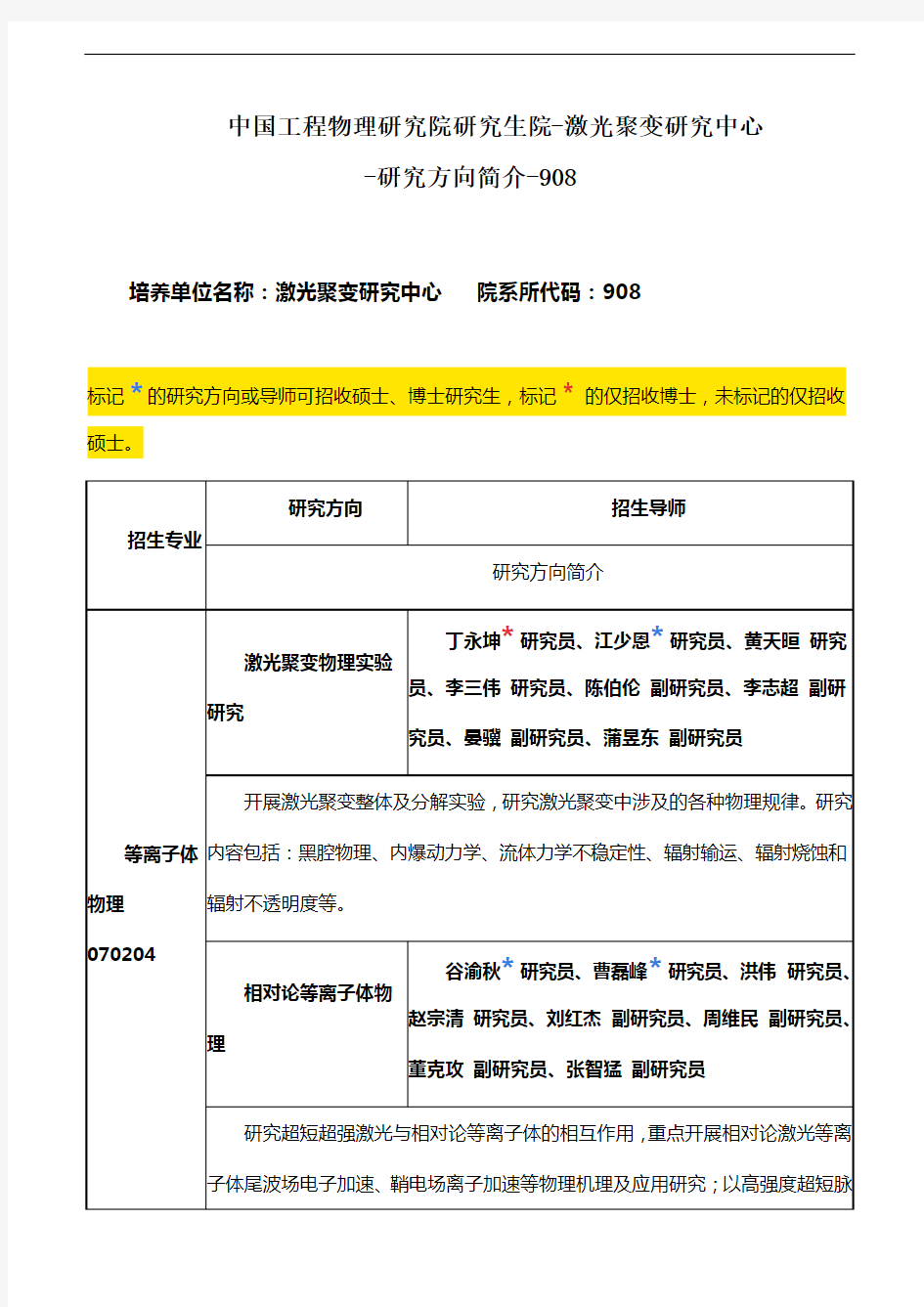

培养单位名称:激光聚变研究中心院系所代码:908

标记*的研究方向或导师可招收硕士、博士研究生,标记* 的仅招收博士,未标记的仅招收硕士。

学年论文 核聚变——未来的新能源 班级:08113 学号:27 姓名:宋广佳 指导教师:姚大力

核聚变——未来的新能源 0811327 宋广佳 【摘要】:氢弹应用的正是聚变原理,这是人类利用核聚变能的首次成功尝试。两个氢原子合为一个氦原子,叫核聚变,太阳就因此释放出巨大能量。核聚变产生的能量比核裂变还要多,而其辐射却要少得多,而且核聚变燃料可以说是取之不尽、用之不竭的。 关键词:核聚变未来新能源国际合作项目研究 能源是社会发展的基石。古人伐木为薪,后来柴薪逐渐被煤、石油、天然气等化石燃料取代。而今,化石能源面临“危机”,同时又对环境造成严重污染。以煤炭、石油、天然气等化石能源替代柴薪的第一次能源革命,带来了社会、经济的迅速发展。然而这些宝贵的化石能源是不可再生的,据估计,100年后地球上的化石能源将会枯竭。面对即将来临的能源危机,人类开始寻找新能源。回顾人类发展的历史,每一次高效能新能源的利用,都会使社会进入一个新的时代,带来一次新的飞跃。新能源的开发是社会发展的重要基础。 能源分为一次能源和二次能源,化石能源、太阳能、风能、地热能、核能、潮汐能等为一次能源,而焦煤、蒸汽、液化气、酒精、汽油、电能为二次能源。其次,按利用状况,可分为常规能源和新能源。前者是指在不同历史时期的科技发展水平下已被广泛应用的能源,现阶段指煤、石油、天然气、水能和核裂变能五种;后者指由于技术、经济或能源品质等因素而未能大规模使用的能源,如太阳能、风能、海洋能、地热能等。为了社会的稳定发展,人们正在利用高新科学技术开发新的能源。从长远来看,核能将是继石油、煤和天然气之后的主要能源,人类将从“石油文明”走向“核能文明”。原子弹、氢弹的爆炸,使人们认识到原子核内蕴藏着巨大的能量,核电站正是合理利用核能的一个途径。而今,太阳能、地热能、海洋能、生物能等各种新能源也正在开发过程中。日本政府于1993年就提出旨在开发利用新能源的“新阳光计划”,每年都要为新能源技术开发拨款约362亿日元。日本新能源利用的目标是,到2008年争取使新能源在一次能源中所占的比重由目前的1%提高到3%。美国《国家综合能源战略》确定的新能源开发利用目标是,发展先进的可再生能源技术,开发非常规的甲烷资源,发展氢能的储存、分配和转化技术。 为什么太阳能源源不断地向外释放能量,好像永远不会枯竭?这个疑问直到爱因斯坦提出了狭义相对论才有了答案。在极高的温度下,太阳物质发生核聚变反应,释放出巨大的聚变能,其中极小一部分来到地球,成为地球一切生命和能源之源。 一、什么叫核聚变 世界上的每一种物质都处于不稳定状态,有时会分裂或合成,变成另外的物质。物质无论是分裂还是合成,都伴随着能量的转移过程。大家熟知的原子弹利用的则是裂变原理,目前的核电站也是利用核裂变来发电的。核裂变虽然能产生巨大能量,但裂变堆的核燃料蕴藏极为有限,不仅其强大辐射会伤害人体,而且废料也很难处理,可能遗害千年。1946年,第一颗原子弹在广岛上空引爆,此后不久,氢弹爆炸又获得成功。氢弹应用的正是聚变原理,这是人类利用核聚变能的首次成功尝试。两个氢原子合为一个氦原子,叫核聚变,太阳就因此释放出巨大能量。核聚变产生的能量比核裂变还要多,而其辐射却要少得多,而且核聚变燃料可以说是取之不尽、用之不竭的。氢弹威力无比,却无法控制,一旦释放就无法挽回。是否可以控制聚变能,使之缓慢释放,造福人类呢?

第 18卷第 67期大自然探索 V o l . 18, Sum N o . 67 1999年 第 1期 EXPLO RA T I ON O F NA TU R E N o . 1, 1999惯性约束聚变能源与激光驱动器Ξ 中国工程院院士 中国科学院上海光学精密机械研究所研究员 国家高技术 863— 416主题专家组成员 范滇元 中国科学院院士 北京应用物理与计算数学研究所研员 国家高技术 863— 416 聚变能源是一种“干净的” 的能源。研究进展表明 , 80年代末 , 美国用 变 , 证实了这一技术路线在科学上的可行性。 90年代以来 , 一些国家制定了庞大的发展计划 , 以“点火” 为目标 , 建造百万焦耳级的巨型激光装置。同时 , 并行地开始了用于聚变能电站的驱动器研究。我国已有 30多年研究基础 , 现已制定跨世纪的“神光 - ” 计划 , 将在下世纪初建成 10万 J 级的激光装置 , 开展相关基础物理研究。 1聚变能源是地球上的人造小太阳

能源是人类赖以生存的基本条件。据估计 , 到下世纪中叶前后 , 全世界能源消费的需求将超过传统能源的供给能力 , 必须开发新的能源以弥补其短缺。聚变能源是新能源的重要候选者之一。 氢的同位素氘和氚在高温下聚合成氦核 “聚变” 。太阳的巨 , 而氢弹的爆炸则是地球上人为的聚变反应。氘和锂 (可产生氚在海中蕴藏量极其丰富 , 120kg 海水可产生相当 30L 石油放出能量的聚变能 , 聚变材料可谓“取之不尽” 。如果能在人工可控条件下实现聚变反应 , 则可以提供几乎用之不竭的能源。和传统能源相比 , 聚变燃料具有最高的比能。 然而聚变反应所要求的条件却极为苛刻。自持反应要有 1亿 k W h 左右的高温 , 并且参与反应的粒子密度 n 要足够高 , 能维持一定的反应时间Σ, 即n Σ值要达到 1014s c m 3以上 , 这就是著名的劳逊判据。 为了实现上述条件 , 目前有两条技术途径 :磁约束聚变 (M CF 和惯性约束聚变 (I CF 。 惯性约束聚变的基本思想是 :利用激光或离子束作为驱动源 , 脉冲式地提供高强度能量 , 均匀地作用于装填氘氚燃料的微型球状靶丸外壳表面形成高温高压等离子体 , 利 ? 1 3? Ξ谨以此文缅怀惯性约束聚变研究先驱王淦昌院士 用反冲压力 , 使靶的外壳极快向心运动 , 压缩氘氚主燃料层到每立方厘米几百克质量的极高密度 , 并使局部氘氚区域形成高温高密度热斑 , 达到点火条件 ; 驱动

汉语言文学考研学校参考及考试方向介绍汉语言文学 主要课程:语言学概论、古代汉语、现代汉语、文学概论、中国古代文学史、中国现代文学史、马克思主义文论、比较文学、中国古典文献学、外国文学史、民间文学、汉语史、语言学史等。 主干学科:中国语言文学。 学制:四年。 授予学位:文学学士。 相近专业:广播电视新闻学、编辑出版学。 分布院校: 【北京市】北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、中央民族大学、中国人民公安大学、北京联合大学、北京第二外国语学院 【天津市】南开大学、天津大学、天津师范大学 【河北省】河北大学、河北师范大学、河北建筑科技学院、燕山大学、河北职业技术师范学院 【山西省】山西大学、山西师范大学、雁北师范学院、太原师范学院 【内蒙古自治区】内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古民族师范学院 【辽宁省】大连理工大学、辽宁大学、东北财经大学、大连大学、沈阳大学、辽宁师范大学、沈阳师范学院、鞍山师范学院、锦州师范学院 【吉林省】吉林大学、延边大学、东北师范大学、长春光学精密机械学院、长春大学、北华大学、长春师范学院、四平师范学院、通化师范学院 【黑龙江省】黑龙江大学、哈尔滨师范大学、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、佳木斯大学、哈尔滨学院 【上海市】复旦大学、华东师范大学、上海大学、上海师范大学 【江苏省】苏州大学、中国矿业大学、南京师范大学、扬州大学、南京林业大学、徐州师范大学、淮海工学院、苏州铁道师范学院、江南学院、淮阴师范学院、盐城工学院、嘉兴学院 【浙江省】浙江大学、浙江师范大学、宁波大学、浙江海洋学院、杭州师范学院、温州师范学院、绍兴文理学院 【安徽省】安徽大学、安徽师范大学、安庆师范学院、淮北煤炭师范学院、阜阳师范学院、皖西学院、淮南师范学院 【福建省】厦门大学、华侨大学、福建师范大学、集美大学、漳州师范学院【江西省】南昌大学、江西师范大学、南昌职业技术师范学院、赣南师范学院【山东省】山东大学、青岛海洋大学、山东师范大学、曲阜师范大学、烟台大学、青岛大学、烟台师范学院、聊城师范学院、淄博学院 【河南省】河南大学、郑州大学、河南师范大学、信阳师范学院 【湖北省】武汉大学、华中科技大学、湖北大学、华中师范大学、湖北师范学院、湖北民族学院、中南民族学院、三峡大学、襄樊学院 【湖南省】中南大学、湖南师范大学、湘潭大学、吉首大学、长沙电力学院、湘潭师范学院

中国科学 G 辑: 物理学 力学 天文学 2009年 第39卷 第11期: 1571 ~ 1583 https://www.doczj.com/doc/ad8453518.html, https://www.doczj.com/doc/ad8453518.html, 《中国科学》杂志社 SCIENCE IN CHINA PRESS 我国激光惯性约束聚变实验研究进展 江少恩*, 丁永坤, 缪文勇, 刘慎业, 郑志坚, 张保汉, 张继彦, 黄天晅, 李三伟, 陈家斌, 蒋小华, 易荣清, 杨国洪, 杨家敏, 胡昕, 曹柱荣, 黄翼翔 中国工程物理研究院激光聚变研究中心, 绵阳 621900 * E-mail: jiangshn@https://www.doczj.com/doc/ad8453518.html, 收稿日期: 2009-03-15; 接受日期: 2009-08-02 国家高技术研究发展计划和国家自然科学基金(批准号: 10775120)资助项目 摘要 介绍国内自2000年以来的激光惯性聚变(inertial confmement fusion, ICF)实验研究进展, 主要内容为神光Ⅱ激光装置上的实验, 也对刚建成不久的神光III 原型装置上的实验作简要介绍. 在神光Ⅱ激光装置上开展了多项的物理实验研究, 进行了系列综合和分解实验, 获得的主要实验技术指标为: 黑腔峰值辐射温度超过二百万度; 辐射驱动DT 聚变中子产额达108和辐射驱动压缩DD 燃料密度超过10倍液氘密度; 辐射不透明的样品温度接近100 eV. 在神光II 装置上得到这些结果表明国内在惯性约束聚变研究方面取得了显著的进步. 随着神光III 原型装置建造的完成, 2007年在该装置上进行了首轮物理实验, 开展了黑腔物理和辐射内爆物理实验, 首轮实验的成功说明神光Ⅲ原型装置已具备实验能力. 关键词 激光聚变 神光II 激光装置 神光III 原型装置 激光惯性聚变(ICF) 在地球上实现受控热核聚变反应, 将可能为人类提供丰富、经济、安全的能源. 惯性约束聚变(ICF)是实现受控热核聚变很有希望的途径之一, 它是通过内爆对热核燃料进行压缩, 使其达到高温高密度, 在内爆运动过程中惯性约束下实验热核点火和燃烧, 从而获取聚变能的方法. 激光聚变是用激光作为驱动源的. ICF 领域研究工作的开展无论对国民经济、 军事应用, 还是对于基础研究探索都有着重要而特殊的意义. ICF 早已成为当代重大而难度大的国际高科技研究课题, 为了演示点火和聚变燃烧, 世界各地都在进行兆焦耳激光器拍瓦激光器高重复率能量驱动器的运转和建造, 美国于2009年建成国家点火装置(NIF)[1], 法国正在加紧建造兆焦激光装置(LMJ)[2]. ICF 的基本思想是: 利用激光或离子束作驱动源, 脉冲式地提供高强度能量,均匀地作用于装填氘氚(DT)燃料的微型球状靶丸外壳表面, 形成高温高压等离子体, 利用反冲压力, 使靶外壳极快地向心运动, 压缩氘氚主燃料层到每立方厘米的几百克质量的极高密度, 并使局部氘氚区域形成高温高密度热斑, 达到点火条件(离子温度Ti>5 keV, 燃料的面密度ρR hs > 0.3 g/cm 2), 驱动脉冲宽度为纳秒级, 在高温高密度热核燃料来不及飞散之前, 进行充分热核燃烧, 放出大量聚变能. 采用激光产生的惯性约束聚变称为激光聚变. 利用激光产生驱动惯性约束聚变内爆需要的能流和压强可采用两种途径(见图1). 在直接驱动中, 多束激光束直接均匀辐照含有热核燃料的聚变靶丸, 激光能量被靶丸外层低密度的冕区中的电子吸收, 电子热传导将能量输运到靶壳的高密度区, 驱动烧

中国核工业 ZHONGGUOHEGONGYE中国核工业 ZHONGGUO HE GONGYE 2006年?第12期?总第76期 国际磁约束核聚变研究始于上世纪50年代。国际上将核聚变研究的发展分为六个阶段,即:原理性研究阶段、规模实验阶段、点火装置实验阶段(氘氚燃烧实验)、反应堆工程物理实验阶段、示范反应堆阶段、商用化反应堆阶段。总体上看,国际磁约束核聚变界正处在点火装置和氘氚燃烧实验阶段,并逐步向反应堆工程实验阶段过渡。 上世纪90年代,国际磁约束核聚变研究取得了突破性的进展,获得了聚变反应堆级的等离子体参数,初步进行的氘-氚反应实验,得到16兆瓦的聚变功率。可以说,磁约束核聚变的科学可行性已得到证 实,有可能考虑建造“聚变能实验堆”,创造研究大规模核聚变的条件已经成熟。国际聚变研究在完成科学可行性验证后已于1996年正式定位为核聚变能源开发,其显著标志是国际原子能机构(IAEA)等离子体物理和受控核聚变研究国际会议于1996年正式更名为国际聚变能源大会。 近十年来,各国在托卡马克装置上的核聚变研究不断取得令人鼓舞的进展。1991年11月9日,欧共体的JET托卡马克装置成功地实现了核聚变史上第一次氘-氚运行实验,在氘氚6比1的混合燃料(86%氘,14%氚)中,等离子体温度达到3 亿摄氏度,核聚变反应持续了2秒钟,产生了1×1018个聚变中子,获得的聚变输出功率为0.17万千瓦,能量增益因子Q值达0.11~0.12。虽然高峰聚变功率输出时间仅有2秒,但这是人类历史上第一次用可控方式获得的聚变能,意义十分重大。这一突破性的进展极大地促进了国际托卡马克实验堆计划的开展。 1993年12月9日和10日,美国在TFTR装置上使用氘、氚各 50%的混合燃料,使温度达到3亿~4亿摄氏度,两次实验释放的聚变能分别为0.3万千瓦和0.56万千瓦,大约为JET输出功率的2倍和4 国际核聚变研究开发的现状和发展趋势 本期专题———关注中国核聚变研究 ◎撰文?希物 特斯拉、等离子体存在时间2960毫秒。 我国聚变研究的中心目标是在可能的条件下促使核聚变能尽早在中国实现。因此,参加国际热核聚变实验堆(ITER)计划应该也只能是我国整体聚变能研发计划中的一个重要组成部分。国家将在参加ITER计划的同时支持与之配套或与之互补 的一系列重要研究工作,如托卡马克等离子体物理的基础研究、聚变堆第一壁等关键部件所需材料的开发、示范聚变堆的设计及必要技术或关键部件的研制等。参加ITER计划将是我国聚变能研究的一个重大机遇。 尽管就规模和水平来说,我国核聚变能的研究和美、欧、日 等发达国家还有不小的差距,但是我们有自己的特点,也在技术和人才等方面为参加ITER计划作了相当的准备。这使得我们有能力完成约定的ITER部件制造任务,为ITER计划作出相应的贡献,并有可能在合作过程中全面掌握聚变实验堆的技术,达到我国参加ITER计划总的目的。 15

2019-2020年高二物理《核聚变》教学设计教案 ★新课标要求 (一)知识与技能 1.了解聚变反应的特点及其条件. 2.了解可控热核反应及其研究和发展. 3.知道轻核的聚变能够释放出很多的能量,如果能加以控制将为人类提供广阔的能源前景。 (二)过程与方法 通过让学生自己阅读课本,培养他们归纳与概括知识的能力和提出问题的能力 (三)情感、态度与价值观 1.通过学习,使学生进一步认识导科学技术的重要性,更加热爱科学、勇于献身科学。 2.认识核能的和平利用能为人类造福,但若用于战争目的将给人类带来灾难,希望同学们努力学习,为人类早日和平利用核聚变能而作出自己的努力。 ★教学重点 聚变核反应的特点。 聚变反应的条件。 ★教学方法 教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 多媒体教学设备一套:可供实物投影、放像、课件播放等。 ★课时安排 1 课时 ★教学过程 (一)引入新课 教师:1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功。从第一颗原子弹爆炸成功到第一颗氢弹爆炸成功,我国仅用了两年零八个月。前苏联用了四年,美国用了7年。氢弹爆炸释放核能是通过轻核的聚变来实现的。这节课我们就来研究聚变的问题. 学生:学生认真仔细地听课 点评:通过介绍我国第一氢弹爆炸,激发同学们的爱国热情。

(二)进行新课 1.聚变及其条件 提问:请同学们阅读课本第一段,回答什么叫轻核的聚变? 学生仔细阅读课文 学生回答:两个轻核结合成质量较大的核,这样的反应叫做聚变。 投影材料一:核聚变发展的历史进程[1] 提问:请同学们再看看比结合能曲线(图19.5-3),想一想为什么轻核的聚变反应能够比重核的裂变反应释放更多的核能? 让学生了解聚变的发展历史进程。 学生思考并分组讨论、归纳总结。 学生回答:因为较轻的原子核比较重的原子核核子的平均质量更大,聚变成质量较大的原子核能产生更多的质量亏损,所以平均每个核子释放的能量就更大点评:学生阅读课本,回答问题,有助于培养学生的自学能力。 教师归纳补充: (1)氢的聚变反应: 2 H+21H→31He+11H+4 MeV、 1 2 H+31H→42He+10n+17.6 MeV 1 (2)释放能量:ΔE=Δmc2=17.6 MeV,平均每个核子释放能量3 MeV以上,约为裂变反应释放能量的3~4倍 提问:请同学们试从微观和宏观两个角度说明核聚变发生的条件? 学生阅读教材,分析思考、归纳总结并分组讨论。 得出结论 微观上:参与反应的原子核必须接近到原子核大小的尺寸范围,即10-15m,要使原子核接近到这种程度,必须使它们具有很大的动能以克服原子核之间巨大的库仑斥力。 宏观上:要使原子核具有如此大的动能,就要把它加热到几百万摄氏度的高温。 点评:从宏观和微观两个角度来考虑核聚变的条件,有助于加深理解。 教师说强调:聚变反应一旦发生,就不再需要外界给它能量,靠自身产生的热就可以维持反应持续进行下去,在短时间释放巨大的能量,这就是聚变引起的核爆炸。 教师补充说明: (1)热核反应在宇宙中时时刻刻地进行着,太阳和很多恒星的内部温度高达107K 以上,因而在那里进行着激烈的热核反应,不断向外界释放着巨大的能量。太阳每秒释放的能量约为3.8×1026 J,地球只接受了其中的二十亿分之一。太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。它每秒有7亿吨原子核参与碰撞,转化为能量的物质是400万吨。科学家估计,太阳的这种“核燃烧”还能维持90亿~100亿年。当然,与人类历史相

中国文学研究的新视野 ○王鹍 长期以来,中国文学被人为地分成古代、现代两大板块,这固然可以使文学研究更加专门化,但却造成了现代文学和古代文学研究的某种割裂。在大多数学者眼里,中国现代文学是以现代性追求呈现出新的文学特质,与西方文学的 因缘更密切,而对中国古代文学却继承得少。也有一些学者注意到现代文学与古典文学传统之间的关联。如陈平原说,中国现代作家“幼年时代熟读经史、背诵诗词以至明里暗里翻看《三国》《水浒》《红楼》《聊斋》,似乎只是一种自然而然的功课或没有功利的娱乐,并没有从中得到什么写作技巧;而青年时代如痴如狂地啃外国小说,却颇具学习借鉴之心”。(陈平原《中国小说叙事模式的转变》,P142,北京大学出版社2003年版)他们虽不愿承认传统文学对他们创作的示范、滋养作用,但由于文学传统对作家创作的影响往往是潜在的,因此甚至连作家自己都难以觉察。近年来,章培恒等学者呼吁要重新确立中国文学研究的新视野,将中国文学的古今打通,是颇有见地的。 叶永胜以打通中国古代现代文学的观点,认为需要把古代文学和现代文学关联起来考察,否则难以发现文本产生的某些历史渊源及其历史必然性,文学发展流变的一些内在脉理就会被忽略、

被掩盖。《家族叙事流变研究》一书打破文学史人为分割为古代文学、现代文学的研究格局,以中国文学史上描写家族生活、追溯家族历史、展现中国人家族性生存的叙事文学为研究考察的对象,将古今不同时段的家族叙事视为同一个叙事类型,揭示家族叙事的发展脉络和各阶段的叙事形态,展示家族的形象变迁,考察各时段的主题建构与叙述话语流变,描述家族叙事传统的构型、流变机制与形态、叙事传统的当代转换和重建,撰写一部家族叙事在思想内容与艺术表现形式上不断创新、探索的“发现史”、“继承史”。这一研究视野和方法为家族叙事知识谱系的延伸与拓展打开了新的视角,对象隐蔽的、内在的、深层的信息被显露出来,现代家族叙事艺术的古典传统的血脉因子和精神渊源也得以被揭示。 作者认为,家族文学叙事的演变最能揭示中国文学的古今演变状况。现代家族文学在取材、家族人物结构设计、叙事结构安排等方面都有着明显的古代家族叙事的痕迹。当然,现代文学又取法西方文学,模仿运用现代性叙事技巧,力图拓宽叙事手法,尤其在主题的开掘、思想意识的递进、叙述视角和语言方面发生了很大的变化。这些接受与嬗变必须放到古今文学演变这一坐标系中来描述和评价,剖析古代家族叙事中哪些元素通向现代(未来),哪些在历史发展中被淘汰,哪些是新出现的因子,它为何在这个时期出现以及有何意义等,这样就把隐藏于众多文本中的家族叙事的变化发展这一轨迹鲜明地显露出来,对于叙述史上出现的每一文本在历史中的地位、意义作出整体性评价。尤其是在这一坐标系统中,能够弄清转型期家族文学的接受与超越,看到传统叙事的衍化和更新,经典文本的传播与接受,并对古典文本做出现代性阐释,从而证明家族叙事文学的繁华不歇、历久弥新。 该书绪论部分考察了家族观念对中国社会、中国文化、中国文学的影响,梳理了家族在中国历史上的演变、家族形象的变迁;然后对于研究界长期以来概念使用上的混乱作了一番清理,厘辨、考析了“家族文学/小说”与“家庭文学/小说”的区别,界定了研究对象的特征、范围。 在主体部分,作者对家族文学发展演变的历史轨迹作了清晰的描述。全书共8章,其中家族叙事的“滥觞”、“构型”、“叙事范式的成熟”、“现代转向”四章论述了家族叙事的萌芽与古典家族叙事的发展演变;第五六两章以“现代性”、“革命性”两个关键词论述20世纪前80年家族叙事的流变;第七章从四个角度对世纪末家族叙事进行了论述。学术界研究家族小说,一般多从《金瓶梅》说起,再往前一般追溯到唐传奇。在这本书中,作者探溯中国家族叙事的源头,认为在远古神话与先秦史传中就已经有了萌芽。神话传说中神的谱系化叙事与史传中着眼家族兴衰、世系传递的叙述,无意中奠定了后世叙述家世以及叙事写人的传统。随后作者论述了唐宋传奇话本与元代家长里短剧对家庭题材的演练,它们为家族小说的出现创造了条件。作者还突破了雅俗对立的研究格局,对明清时期的“家将小说”也予以充分关注,对“杨家将演义”等通俗讲史文本滚雪球式的发展演变轨迹进行了梳理,着重指出同题材的话本、戏曲对最终成书的影响与作用,并论述了此类小说对后世家族叙事文学的影响。 作者在分析每个阶段叙事的流变时,都对该阶段家族叙事的特征予以总结归纳,对其阶段性有较为准确的把握。特别是前后叙事文本之间的继承关联性,给予了较为具体的分析,使人对家族叙事的发展流变有了清晰的认识。在这样的考察中,有些以前学术界并不重视的文本,在叙事流变的链条上显示出了重要性,如《花柳深情传》等;而有些文本,则与研究界给予的较高评价

激光核聚变 激光核聚变(laser nuclear fusion)是以高功率激光作为驱动器的惯性约束核聚变。在探索实现受控热核聚变反应过程中,随着激光技术的发展,1963年苏联科学家N.巴索夫和1964年中国科学家王淦昌分别独立提出了用激光照射在聚变燃料靶上实现受控热核聚变反应的构想,开辟了实现受控热核聚变反应的新途径激光核聚变。激光核聚变要把直径为1毫米的聚变燃料小球均匀加热到1亿度,激光器的能量就必须大于1亿焦,这在技术上是很难做到的。直到1972年美国科学家J.纳科尔斯等人提出了向心爆聚原理以后,激光核聚变才成为受控热核聚变研究中与磁约束聚变平行发展的研究途径。 1、基本原理 激光核聚变中的靶丸是球对称的。球的中心区域(半径约为3毫米)充有低密度(≤1克/厘米3)的氘、氚气体。球壳由烧蚀层和燃料层组成:烧蚀层的厚 度为200—300微米,材料是二氧化硅等低Z(原子序数)材料;燃料层的厚度约300微米,材料是液态氘、氚,其质量约5毫克。有的靶丸的中心区域是真空,球壳由含有氘、氚元素的塑料组成。有的靶丸则用固体氘、氚燃料,球壳由玻璃组成。 当激光对称照射在靶丸表面上时,烧蚀层表面材料便蒸发和电离,在靶丸周围形成等离子体。激光束的部分能量在临界密度层处(该处的等离子体频率与入射的激光频率相等)被反射掉,另一部分能量则被等离子体吸收并加热等离子体。等离子体的热量通过热传导穿过临界密度层向烧蚀层内传递,烧蚀层材料蒸发并向四周飞散产生反作用力(类似火箭推进原理),将靶丸球壳向靶心压缩(爆聚)产生传播的球形激波,使靶丸内氘、氚燃料的密度和温度增加,这种效应称为向心爆聚。如果激光脉冲的波形选得合适,则向心传播的球形激波可会聚到靶丸球心区域,使球心区域一部分氘、氚燃料优先加热,形成热斑。当热斑中的温度高到足以产生聚变反应时,则释放出的聚变能量就可驱动通过靶丸径向向外传播的超声热核爆炸波,并在靶丸物质移动之前就能将燃料层的聚变燃料加热并产生聚变反应,最后将烧蚀层毁掉。因此,激光束的能量仅用于产生向心爆聚和加热靶心的热斑燃料上,不需将整个靶丸均匀加热到热核聚变温度,从而降低了对激光器功率的要求。

高中物理之核聚变知识点 核聚变 物理学中把重核分裂成质量较小的核,释放核能的反应叫做裂变。把轻核结合成质量较大的核,释放出核能的反应叫做聚变。 轻核的聚变(热核反应) 某些轻核能够结合在一起,生成一个较大的原子核,这种核反应叫做聚变。 轻核的聚变:

根据所给数据,计算下面核反应放出的能量: 发生聚变的条件: 使原子核间的距离达到10的负15次方m. 实现的方法有: 1、用加速器加速原子核; 2、把原子核加热到很高的温度;108~109K 聚变反应又叫热核反应

核聚变的利用——氢弹 可控热核反应——核聚变的利用 可控热核反应将为人类提供巨大的能源,和平利用聚变产生的核量是 非常吸引人的重大课题,我国的可控核聚变装置“中国环流器1号”已取得不少研究成果。 1.热核反应和裂变反应相比较,具有许多优越性。 ①轻核聚变产能效率高。 ②地球上聚变燃料的储量丰富。 ③轻聚变更为安全、清洁。 2.现在的技术还不能控制热核反应。 ①热核反应的的点火温度很高; ②如何约束聚变所需的燃料;

③反应装置中的气体密度要很低,相当于常温常压下气体密度的几万分之一; 3.实现核聚变的两种方案。 ①磁约束(环流器的结构) ②惯性约束(惯性约束) 习题演练 1. (2011年绍兴一中检测)我国最新一代核聚变装置“EAST”在安徽合肥首次放电、显示了EAST装置具有良好的整体性能,使等离子体约束时间达1000 s,温度超过1亿度,标志着我国磁约束核聚变研究进入国际先进水平.合肥也成为世界上第一个建成此类全超导非圆截面核聚变实验装置并能实际运行的地方.核聚变的主要原料是氘,在海水中含量极其丰富.已知氘核的质量为m1,中子的质量为m2,He的质量为m3,质子的质量为m4,则下列说法中正确的是()A.两个氘核聚变成一个He所产生的另一个粒子是质子B.两个氘核聚变成一个He所产生的另一个粒子是中子C.两个氘核聚变成一个He所释放的核能为(2m1-m3-m4)c2 D.与受控核聚变比较,现行的核反应堆产生的废物具有放射性 2. 重核裂变和轻核聚变是人们获得核能的两个途径,下列说

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910175919.7 (22)申请日 2019.03.08 (71)申请人 北京理工大学 地址 100081 北京市海淀区中关村南大街5 号 (72)发明人 赵维谦 王允 邱丽荣 (74)专利代理机构 北京理工正阳知识产权代理 事务所(普通合伙) 11639 代理人 邬晓楠 (51)Int.Cl. G01B 11/255(2006.01) G01B 11/24(2006.01) G01B 11/06(2006.01) G01B 11/00(2006.01) G01N 21/65(2006.01) (54)发明名称 激光差动共焦核聚变靶丸形态性能参数测 量方法与装置 (57)摘要 本发明公开的激光差动共焦核聚变靶丸形 态性能参数测量方法与装置,属于共焦显微成 像、光谱探测及激光惯性约束核聚变技术领域。 本发明将激光差动共焦技术与拉曼光谱探测技 术结合,利用激光差动共焦技术对激光聚变靶丸 壳层的内、外表面进行精密层析定焦,利用拉曼 光谱探测技术对靶丸壳层和界面进行光谱激发 探测,并进一步通过正交回转驱动技术对靶丸进 行三维回转驱动获得靶丸的内/外表面三维形态 参数和壳层/界面性能分布参数等,实现核聚变 靶丸形态性能参数综合测量。本发明能够为激光 惯性约束核聚变仿真实验研究、靶丸制备工艺研究和靶丸筛选提供数据基础和检测手段。本发明在激光惯性约束核聚变、高能物理和精密检测领 域有广泛的应用前景。权利要求书3页 说明书6页 附图3页CN 109959347 A 2019.07.02 C N 109959347 A

福师《20世纪中国文学研究专题》在线作业一 试卷总分:100 测试时间:-- 单选题 多选题 判断题 三、判断题(共 15 道试题,共 30 分。) V 1. “诗界革命”、“文界革命”、“小说界革命”等变革观念都是由梁启超提出的。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 2. 王国维在批评中格外强调文学“重文学自己的价值”。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 3. 《寒夜》《第四病室》这些作品仍然保持着鲜明的政治批判色彩,简单地张扬政治的反抗与破坏。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 4. 《寒夜》虽然仍采用作者常用的全知全觉第三人称的叙事角度,但叙述者通过不定内聚焦与非聚焦手段的交替运用,尽量让不同的故事人物表露自身心灵的合理化,从而为他们寻找出令人同情之处。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 5. 新写实小说的叙事方式与传统现实主义最根本的区别,就在于叙述者或隐含作者的视点产生了巨大的移位。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 6. 钱玄同在《我之文学改良观》中提出改革韵文、散文和使用标点符号等建设性意见。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 7. 从《新生》发表正式步入文坛到抗战爆发前夕是巴金创作的丰收期。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 8. 诗界革命运动是五四文学革命的直接背景和动力。 A. 错误 B. 正确

满分:2 分 9. 明确提出“诗界革命”口号的是黄遵宪,他在一八八九年的《夏威夷游记》中写道“故今日不作诗则已,若作诗,必为诗界之哥伦布玛赛郎然后可。犹欧洲之地方已尽,生产过度,不能不求新地于阿米利加及太平洋沿岸也。……支那非有诗界革命,则诗运殆将绝。虽然,诗运无绝之时也。今日者革命之机渐熟,而哥伦布玛赛郎之出世必不远矣。” A. 错误 B. 正确 满分:2 分 10. 梁启超等人创办了我国最早的戏剧专门杂志。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 11. 新写实小说之“新”,在于更新了传统的“写实”观念,悖离了传统现实主义的真实观,改变了小说创作中对于“现实”的认识及反映方式。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 12. 左联在和“自由人”、“第三种人”的论争中,对文艺与政治、文艺的阶级性的认识和阐释上存在着严重的简单化的倾向。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 13. “谴责小说的主要代表作包括李伯元的《官场现形记》、刘鹗的《老残游记》、吴研人的《二十年目睹之怪现状》以及曾朴的《孽海花》等。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 14. 目标在于“以旧风格含新意境”,只“革其精神,非革其形式”的“诗界革命”,实际上是一场以新思想与旧形式的揉合杂拌为奋进目标的改革。 A. 错误 B. 正确 满分:2 分 15. 白话文运动发起者最早的指向并不是文学,而只是开启民智,救亡图存。() A. 错误 B. 正确 满分:2 分 窗体底端

中国特稿:“人造太阳”突破不断中国拟2050年前实现核聚变发电 能源紧缺、环境污染,全球对清洁能源需求增大。分析指中国在核聚变领域的研究已进入世界领先行列,而率先实现核聚变能源商用,将让中国摆脱能源制约,在经济、地缘政治等国际竞争中占据优势。 我们希望通过东方超环,扩大国际合作,实现未来核聚变能为人类所用。——宋云涛 夸父逐日的中国神话故事讲述古人战胜自然的愿望,中国科学家如今正缔造新的科技神话——建造一个能释放无限能量的人造太阳,让中国在2050年以前用上取之不尽用之不竭的核聚变能源。 有分析指出,中国在核聚变领域的研究已进入世界领先行列,而率先实现核聚变能源商用,将让中国摆脱能源制约,在经济、地缘政治等国际竞争中占据优势。

由中国科学家自主研发的人造太阳又叫“东方超环”,建在安徽合肥市郊的科学岛上。它是一个全超导托卡马克核聚变实验装置(Experimental Advanced Superconducting Tokamak,简称EAST),能让氘和氚在超高温条件下像太阳一样发生聚变,产生大量能量。 主原料是海水比现核裂变发电安全 面对能源紧缺、环境污染,全球对清洁能源需求增大。核聚变的主要原料是海水,也比现有的核裂变发电安全,因此被视为清洁能源的未来,有人也将它称为“能源圣杯”。据科学家估计,一升海水能产生的聚变能源相当于500升汽油所能产生的能量。 各国科学家数十年来建设各种俗称“人造太阳”的核聚变实验装置,但目前尚无法实现核聚变能源为人类所用。这些装置要真正实现发电,必须能达到上亿度高温、长时间稳态运行,并且具有可控性。 目前来看,中国研发的“东方超环”在稳定性上已是全球领头羊。2017年,它成功实现了101.2秒稳态运行,成为全球首个可以稳定运行长达100秒以上的装置。 一些西方科学家认为,这项突破显示中国聚变研究的发展速度已领先其他国家。东方超环国际顾问委员会当时评估,该设施是“国际磁约束聚变装置中最前沿的,并且是未来五年间世界上唯一有能力实现400秒长脉冲高性能放电的聚变装置”。

谈谈核裂变能与核聚变能 胡经国 据最近报道,位于英国牛津郡卡勒姆的、联合欧洲环形核聚变试验装置的科学家们,首次成功地进行了受控核聚变反应试验,从而使他们在探索核聚变能的竞争中,超过了美国和日本而居于世界领先地位。这次实验是在一个环形受控核聚变反应堆里进行的,持续时间只有2分钟,温度达到了3亿摄氏度,比太阳内部温度还要高20倍。该环形装置重达3500吨,是目前世界上最大的受控核聚变实验装置。那末,什么叫做受控核聚变与核聚变能呢?它们对未来世界能源研究与开发利用有何重要意义呢? 为了回答这些问题,需要从核能(原子能)谈起。大家知道,原子核是由质子和中子组成的。质子和中子统称为核子。核子结合成原子核时释放的能量,或者原子核分解为核子时吸收的能量,称为原子核结合能。原子核结合能与组成该原子核的核子数之比,称为原子核核子的平均结合能。这就是一般所说的核能(原子能)。质量数较小的轻核(如氘、氚)和质量数较大的重核(如铀),其核子平均结合能均较小;质量数中等的原子核,其核子平均结合能较大,而且质量数为50%~60%的原子核,其核子平均结合能最大。这一规律称为原子核核子平均结合能随原子核质量数而变化的规律。 核能存在于原子核内部,只有使它释放出来才能被人类所利用。怎样才能使核能释放出来呢?原子核核子平均结合能随原子核质量数而变化的规律,是核能能够被释放出来的理论依据。由于质量数中等的原子核核子平均结合能较大,因而无论是将重核分裂成质量数中等的原子核,还是将轻核聚合成质量数中等的原子核,都能够使核能释放出来。所以,核能释放有以下两种途径:重核的裂变和轻核的聚变 第一种途径是重核的裂变。将重核分裂成质量数中等的原子核,称为重核的裂变,又叫做核裂变。核裂变是1938年由德国科学家哈恩和斯特拉斯曼发现的。他们用中子轰击铀原子核,导致了铀原子核的裂变。可见,快速中子的轰击是实现核裂变的条件。在重核裂变时,放出新的中子,新中子又引起其它重核裂变。这种不断进行的核裂变反应,称为链式反应。重核材料(如含铀的同位素铀238和铀235的材料)能够产生核裂变链式反应的最小体积,称为重核材料的临界体积。重核材料的体积一旦超过其临界体积,核裂变链式反应就迅速进行,同时在极短的时间内释放出巨大的能量,引起猛烈的爆炸。重核在核裂变反应过程中释放出的巨大能量,称为核裂变能。例如,1克铀235完全裂变所释放的核裂变能,相当于2.4吨煤完全燃烧所释放的化学能。 第二种途径是轻核的聚变。将轻核聚合成质量数中等的原子核,称为轻核的聚变,又叫

核聚变实验装置 1、 提纲概要 (一)、我们需要学些什么? (二)、核聚变简介 (三)、激光核聚变 二、主要内容 (一)、我们需要学些什么? 我们应该:会学习、会思考、有责任心、敢于承担责任。或许我们欠缺很多关于这几方面的东西,很多人都 是被别人牵着鼻子走的,渐渐失去了自己的主观判断力, 包括我也或多或少的是这一类人。韩老师举例讲述了很多 学习的好方法,以及告诉我们应该做一个严谨科学的人。 这样,我们才有可能造就属于自己的成功。平时,老师们 很少给我们提到这些方面的知识,本堂讲座大家收获良 多。 (二)、核聚变简介 核聚变:由轻原子核熔合生成较重的原子核,同时释放出巨大能量的核反应。 如下图,重原子核分裂为两个较轻的原子核时,释放出巨大的能 量;两个较轻的原子核结合为一个大的原子核后,释放出更大的 能量。 裂变: U 235 92 144 56

+ Kr 90 36 + n 1 n 1 + n 1 + 能量

U 235 92 144 56 Ba + Kr 90 36 + n 1 n 1

n 1 + 能量 + 聚变: 受控核聚变:让轻原子核(氢、氘、氚)聚合所产生的核能以可控的方式释放出来并有可观的能量增益的核反应。 D+D→T(1.01 Mev)+P(3.03 Mev) D+D→He3(0.82 Mev)+n(2.45 Mev) D+T→He4(3.52 Mev)+n(14.06 Mev) 氢弹爆炸是核聚变反应,但它是瞬间的、不可控的。 太阳上的核聚变反应是持续的、不可控的。 受控核聚变能源:资源丰富(足够用上几百亿年)、洁净(无污染)、安全(核事故概率几乎为零)且经济(消费者可以承受) 。 目前主要的几种可控核聚变方式: 超声波核聚变、激光约束(惯性约束)核聚变、磁约束核聚变(托卡马克)。 (三)、激光核聚变 激光核聚变就是利用激光照射核燃料使之发生核聚变反应。 激光核聚变主要有3种用途:一是可为人类找到一种用不完的清洁能源,二是可以研制真正的“干净”核武器,三是可 以部分代替核试验。因此,激光核聚变在民用和军事上都具有

中国传媒大学中国古代文学专业方向介绍 (感谢凯程罗老师对本文的有益指导.) 中国古代文学专业(050105) 1. 中国古代诗文方向 诗歌和散文都是我国古代文学的重要艺术形式。诗文创作影响了古代社会生活的各个方面,对于锻造中华民族的灵魂起到过特殊的作用。千百年来,诗文创作取得了伟大的成就,是中国文学研究的重点所在。古代诗文研究是本专业的重要研究方向。 古代诗歌研究包罗万象。诗词发生、发展和演变的历史,诗词的艺术规律,诗词的传播和接受,诗人,词人的生活和创作,诗词与中国文化其他方面的相互关系等,都是本方向的研究课题。 古代散文既包括古代奇句单行的散体文,也包括辞赋和骈文。从先秦到清末所有的文章创作,都是本方向的研究对象。目前研究重点放在三个方面:(1)先秦诸子散文研究。先秦诸子散文,是中国文化的原典,在全部中国文化研究中,具有基础的性质。作为文学研究,本方向侧重对先秦诸子散文的艺术规律及其与后世文学创作相互关系的研究。(2)古代史传文学研究。我国有源远流长的史官文化传统,具有丰富的历史散文创作。史传文学研究既包括对史传文学发生、发展的研究,也包括对史传文学内部艺术规律和相关文化背景的研究。(3)骈文和辞赋的研究。辞赋和骈文是我国特有文体,充分地显示了中国文学作为语言艺术的魅力。骈文和辞赋的研究,将着重研究其艺术形式,发掘这两种文体的艺术魅力,关注其与传统文化的关系。 本方向既注重对学生专业知识与科研能力的培养,也重视培养学生深厚广博的文化素质。 2. 中国古代戏曲小说方向 中国古代戏曲和小说是中国古代文学诸多门类中极富特色的文学样式,中国古代戏曲小说研究是中国古代文学的重要分支学科。 中国古代戏曲方向研究的内容包括了中国戏剧的起源、中国早期戏剧的形态、中国古代经典戏剧样式的主要艺术特征及其形成过程中各种文化(含外来文化)因素的作用、中国古代戏剧的形成发展模式、古代戏剧与相关艺术的关系、重要剧种、声腔的特征与流变、经典剧目、重要作家、戏剧流派,还包括戏剧批评、戏剧文献等等。另外,剧场、曲律、优伶研究作为这一领域的专门之学也是本方向研究的对象。本研究方向在中国早期戏剧研究方面具有特色。 中国古代小说方向的研究内容包括了中国古代小说的起源和发展研究、古代小说与其他相关艺术的关系研究、重要小说作家研究、小说个案研究、小说形态研究、小说批评与小说理论研究等。将古代小说置于中国文化发展的广阔背景之下,研究小说的生产、传播、接受,是这一学科的重要内容。 本研究方向注重全面认识和把握中国古代戏曲小说史上的重要问题,提倡文献与理论并重,努力培养研究生的宽阔视野,艺术修养与写作能力。 3. 中国文学批评史方向 中国文学批评史是归属于中国古代文学专业的重要分支学科,有深远的学术渊源及厚重的理论含量,对于建设有中国特色的文艺理论体系,具有不可或缺的学科意义。 中国文学批评史研究方向借鉴吸纳传统与现代的学术理论和观念,对大量的古代文艺理论遗

为什么说核聚变是终极能源? 随着社会的进步,人类对能源的需求越来越大,传统的化石能源已经接近枯竭。可控核聚变是解决能源危机的最终手段。一升海水中的氘元素蕴含的能量相当于300升汽油。 01磁场约束核聚变——托克马克装置 托卡马克,是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环性容器。它的名字Tokamak 来源于环形、真空室、磁、线圈。最初是由位于苏联莫斯科的库尔恰托夫研究所的阿齐莫维齐等人在20世纪50年代发明的。托卡马克的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场,将其中的等离子体加热到很高的温度,以达到核聚变的目的。 相比其他方式的受控核聚变,托卡马克拥有不少优势。1968年8月在苏联新西伯利亚召开的第三届等离子体物理和受控核聚变研究国际会议上,阿齐莫维齐宣布在苏联的T-3托卡马克上实现了电子温度 1 keV,质子温度 0.5 keV,n τ=10的18次方m-3.s,这是受控核聚变研究的重大突破,在国际上掀起了一股托卡马克的热潮,各国相继建造或改建了一批大型托卡马克装置。其中比较著名的有:美国普林斯顿大学由仿星器-C改建成的 ST Tokamak,美国橡树岭国家实验室的奥尔马克,法国冯克奈-奥-罗兹研究所的 TFR Tokamak,英国卡拉姆实验室的克利奥(Cleo),西德马克斯-普朗克研究所的 Pulsator Tokamak。 2006年9月28日,中国耗时8年、耗资2亿元人民币自主设计、自主建造而成的新一代热核聚变装置EAST首次成功完成放电实验,获得电流200千安、时间接近3秒的高温等离子体放电。EAST成为世界上第一个建成并真正运行的全超导非圆截面核聚变实验装置。 早在1933年,即发现核裂变现象五年前,人类就发现了核聚变。虽然核裂变比核聚变发现得晚,但是很快就实现了核裂变爆炸。随着受控核裂变发电获得成功,世界范围内大规模核电站建设迅速展开,并投入商业运行。 在核聚变实现后,同样,人们也试图能和平利用受控核聚变,如建立受控核聚变发电厂。与利用核裂变发电相比,利用受控核聚变的能量来发电具有许多优点:一是理论和实践都证明,核聚变比核裂变释放出的能量要大得多;二是资源