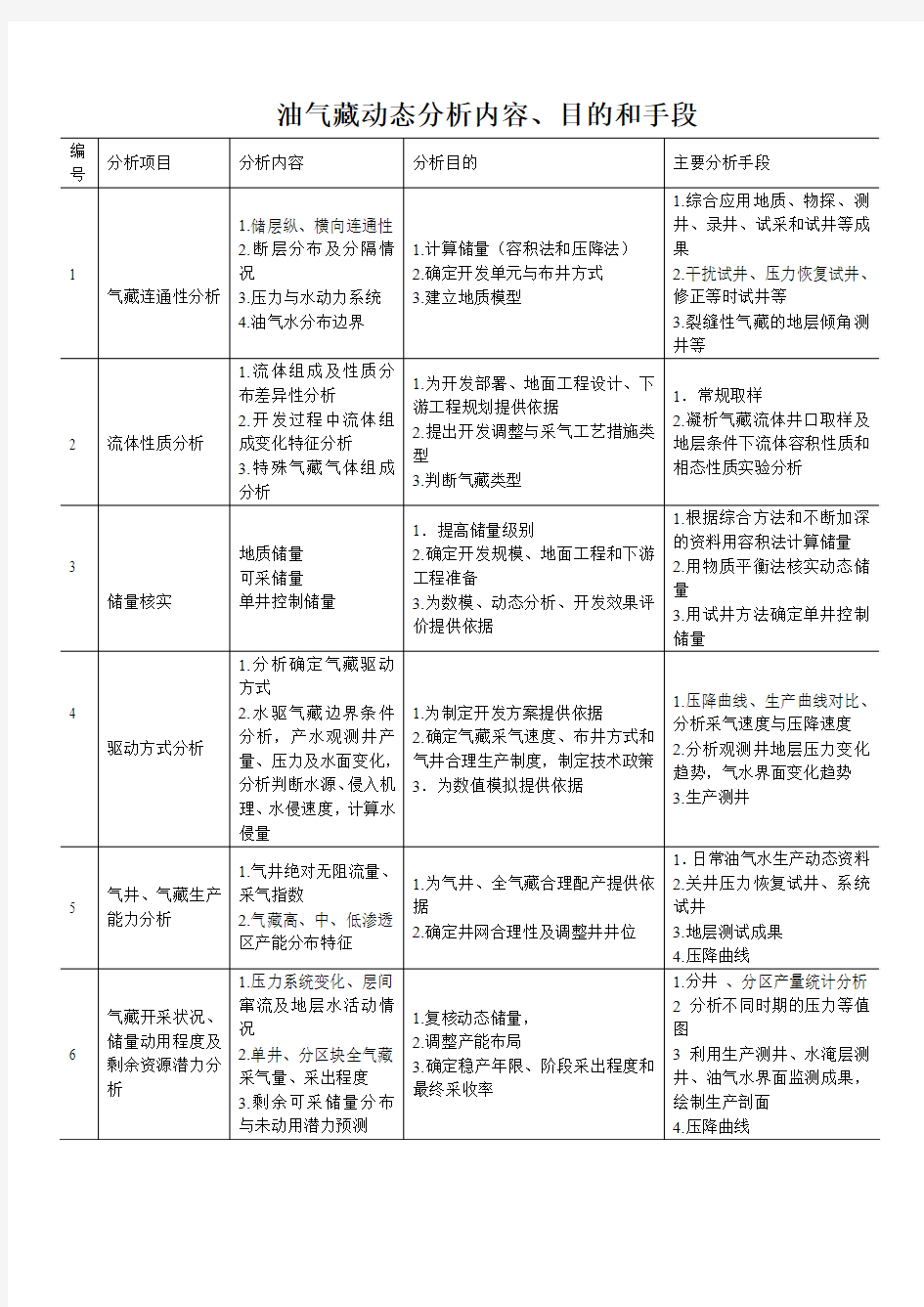

油气藏动态分析内容、目的和手段

油气藏动态分析要求及分类

(1)要求:及时掌握油藏动态特征、开发矛盾,分析潜力,提出改善油气藏的措施。(2)分类:

第一类是"生产动态分析"

时间:属于及时、随时分析,每天、每周;

内容:产量、井数、含水、油套压变化;

汇报时间:日度会、周会、旬度会议上

第二类是"油气藏动态分析"

时间:月度、季度、半年度

内容:油气井产量变化、分析油气藏特征。分析井、井组、单元、区块。重点分析构造、储层、边底水、油水关系,注水井组间关系,采速关系;从地下、井筒找原因,找问题然后定措施。

汇报时间:月度、季度动态分析会议上

第三类是"油气藏开发动态分析"

时间:年度、阶段(1年以上);

内容:井网、注采对应关系、层系层组组合、干扰,分析能量保持水平,油田开发趋势,含水上升规律,合理生产压差,分析开发效果(各项指标情况)。找出矛盾,提出综合治理方案或调整方案。

汇报时间:年度开发会,局领导调研等场合。

图1阿拉伊盆地大地构造位置 收稿日期:2008-12-01;修订日期:2009-01-04 作者简介:郇玉龙,男,工程师,1997年毕业于中国地质大学石油地质勘查专业,现主要从事石油地质综合研究工作。联系电话:(0546)8793985,通讯地址:(257022)山东省东营市北一路210号物探研究院区域勘探研究室。 油气地球物理 2009年1月 PETROLEUM GEOPHYSICS 第7卷第1期 中亚地区阿拉伊盆地位于中亚地区吉尔吉斯斯坦共和国南部,长约250km ,宽约25~40km ,面积约 6000km 2,为一近东西向展布的山间盆地(图1)。与其较邻近的含油气盆地有东侧的塔里木盆地(中国),西南侧的阿富汗—塔里克盆地(主体位于塔吉克斯坦),北侧的费尔干纳盆地(跨吉尔吉斯斯坦3个国家)。 在大地构造位置上,阿拉伊盆地为欧亚板块南部边缘天山褶皱带中的一个中新生代的山间盆地,夹持于帕米尔—昆仑山与南天山褶皱带之间,由于 受印度板块向欧亚板块陆—陆碰撞挤压并持续向北推覆的影响而形成现今的盆山构造格局。 该区油气勘探始于1928年,前苏联对其先后开展了地质调查与油气勘探工作,盆内及周缘地区完成1∶20万的地质调查;1984—1989年在盆地中部 累计完成二维地震562km ; 1987—1991年钻探参数井阿参1井。后因前苏联解体而中断勘探。2003年, 我国胜利油田获阿拉伊盆地的勘探许可,已在盆地 内完成重力勘探1720km 2、 三维地震220km 2、二维地震748.4km ,为深入评价该盆地积累了丰富的资料。 阿拉伊盆地构造地质特征与油气条件分析 郇玉龙1,2)刘国宏1)刘志勇1)张桂霞1 ) 1)胜利油田分公司物探研究院;2)中国石油大学(北京)资源与信息学院 摘要:中亚地区阿拉伊盆地位于特提斯构造带北缘,是在古生界基底之上发展起来的山间盆地,紧邻我国西部塔里木盆地。自中生代至新生代经历了陆表海沉积期、类前陆盆地期、山间盆地发育期、拗陷期、定形期5个演化阶段,具有海陆交互、 沉积多变、多期叠加、断—拗转换的性质。油气地质条件与相邻的费尔干纳盆地相似,生储盖匹配良好;烃源岩为古近系、 白垩系和中—下侏罗统的海相与湖相泥岩、石灰岩和泥灰岩;主要油气储集层为碳酸盐岩裂缝性储层和砂砾岩储层;多套泥岩、膏岩和泥灰岩为区域性和局部盖层;褶皱构造发育,以背斜、断块、断鼻等构造为主。具有一定的油气勘探前景。 关键词:地质构造;构造演化;生油岩;含油气层系;勘探前景;阿拉伊盆地;中亚地区

总论 (一)中原油田背景介绍 1.宏观背景介绍 2008年爆发的金融危机对世界各国造成了巨大损失,延缓世界经济增长的步伐。危机过后,各国都在寻找下一轮经济增长的动力,并开始大力关注对国民经济发展和国家安全具有重大影响力的战略性新兴产业的培育。新能源产业是与石油行业最为密切的产业。由于各国政府在环保上都提出了较高的要求,且石油属于不可再生资源,经济发展中仅靠石油作为主要能源无疑存在供不应求和环保压力大的风险,所以国际大石油公司纷纷将新能源产业纳入了各自的发展方向。因此,我国也将发展新能源等战略性新兴产业提高到了前所未有的高度,国内石油巨头已经开始进军新能源产业。 2011年2月20日,汽、柴油价格每吨均上调350元。2011年04月07日发改委决定将汽柴油出厂价格每吨分别上调500元和400元,全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.37元和0.34元。航空煤油同期每吨上调500元。由于美元汇率大涨以及美国不利经济数据引发需求担忧,国际油价2011年6月15日大幅下跌,纽约油价跌幅达到4.59%。 2.微观背景介绍 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司(简称中原油田),又称中原油田勘探局。是一个集油气勘探开发、建筑工程、炼油化工、油气销售和机械制造于一体的综合性国家控股的集团公司。它是石油会战体制下形成的最后一个油田,按当时“先生产后生活”的组织模式,厂矿远离城镇,地处偏僻,施工作业多在野外。总部位于河南省濮阳市,主要勘探开发区域是东濮凹陷、四川普光气田和内蒙探区。 中原油田于1975年发现,1979年投入开发,原隶属于中国石油天然气总公司,1998年石油与石化两大集团重组后,归属于中国石油化工集团公司,1998年其业务范围横跨13个行业,在册员工8.7万人,直属二级单位346个,销售收入56.15亿元,资产总额170亿元,净资产90亿元。截至2010年底,中原油田累计生产原油1.29亿吨、天然气451.5亿立方米,上交税费535亿元,为国家经济建设和地方经济发展做出了积极贡献。 (二)预算管理的概念 预算管理是指将企业的决策目标及其资源配置以及预算的方式加以量化,并使之得以实现的企业内部管理活动或过程。它由预算编制、预算执行、预算控制、预算考评四个环节组成,他们构成了预算管理的循环,这一循环的载体即预算。预算管理循环图 (三)预算管理的目标 作为资源开采企业,油气生产经营活动具有一定的特殊性,特别是油价与国际油价基本接轨后,油气产品收入已成为油田生产经营的不可控因素,因此,中原油田如何围绕“控制成本”科学编制预算,促使企业达到降本增效目的,已成为中原油田迫切需要解决的现实问题。为此,2010年中原油田树立“一切成本都可以降低、一切费用都可以挖潜、一切工作都可以提效”的理念,在“分、比、挖、评、促、考”6个环节,充分调动全员挖潜增效、降本减费的积极性,实现发现成本、开发成本、操作成本和社区费、管理费分别降低10%的目标。 为了确定中原油田未来几年的预算管理目标,对中原油田的内外部竞争环境及自身的竞争实力进行研究,形成因素分析表。 机会 威胁

盆地油气地质特征 盆地位于省东部及市,为一具有明显菱形边框的构造盆地,同时也是四周高山环抱的地形盆地,其围介于北纬28°~32°40′,东经102°30′~110°之间,面积约18×104km2。是世界上最早发现和利用天然气的地方。从汉代“临邛火井”的出现,到隋朝(616年)“火井县”命名;从凿井求盐到自流井气田“竹筒井”·“盆”·“笕”钻采输技术的发展,都无不例外的证明天然气的开采源远流长。但是,天然气的发展,经历了近代被欺凌的衰落,直到20 世纪中叶,古老的中国重新崛起,伴随工业化的进程,才得到真正的发展。截止2004 年,经过半个多世纪的勘探,全盆地已经探明114 个气田,14 个油田,获得天然气地质探明+控制+预测储量约15000×108m3,3 级储量之和约占2002 年盆地资源评价总量的1/4。伴随新区、新层、新领域的勘探发现,盆地的总资源量还将继续增长,为川、渝天然气能源发展锦上添花。 1.构造特征 盆地属扬子准地台西北隅的一个次级构造单元,是古生代克拉通盆地与中新生代前陆盆地的复合型盆地。从晋宁运动前震旦系基地褶皱回返,使扬子板块从地槽转向地台发展,直到喜山运动盆地定型,共经历了9 期构造运动,但对盆地构造、沉积地层发展演化有明显影响的有4 期:一是加里东期,形成加里东期~龙女寺古隆起;二是东吴期,拉断裂活动,引发玄武岩喷发(峨嵋山玄武岩厚达1500m);三是印支期,形成印支期、开江、天井山古隆起,且具盆地雏形;四是喜山期,盆地全面褶皱定型。纵观盆地的发展,受欧亚、太平洋、印度板块活动的影响,盆地应力场的变化经历了古生代拉为主,中生代三叠纪反转(由拉向挤压过渡),中生代侏罗纪以来的挤压过程。这一拉-过渡反转-压挤的地应力场,控制了油气生成、运移、聚集、保存与破坏以及晚期成藏的全过程,尤其对复合型盆地更为明显。 1.1基底特征 盆地的基底岩系为中新元古界,其结构具3 分性。盆地中部的磁场特征显示为一宽缓的正异常区,多为中性及中基性岩浆岩组成的杂岩体,变质程度深,硬化强度大,构成盆地中部刚硬基底隆起带。基岩埋深一般4~8km,地史中较稳定,沉积盖层厚度较薄,褶皱平缓带。盆地东南和西北侧为弱磁场区,组成基底的岩石是浅变质沉积岩,属柔性基底,是褶皱带。基岩埋深8~11km,沉积盖层厚度较大,褶皱较强烈。 1.2区域构造特征 盆地的发生、发展,形成菱形边框和不同组系、不同方向的褶皱构造,大体可以追溯到8.5×108年的地史发展过程,是受基底、周边古陆、深大断裂以及地应力作用方式等诸种因素相互作用的综合反映,也是多次构造旋回叠加的产物,使盖层褶皱出现形式多样,交织复杂化的局面。 1.2.1褶皱构造的展布特点 盆地最早形成的褶皱构造可上溯到印支期,但围仅局限于川西龙门山前,如矿山梁~天井山~海棠铺等北东向背斜构造。整个盆地的现今构造主要形成于喜山期,包括震旦系在的全部沉积盖层都被卷入,出现了众多成群成带分布的褶皱构造。 1)川东南坳褶区 系指华蓥山以东的川东与川南区,包括川东高陡构造带和川南低陡构造带,是盆地褶皱最强烈的地区。一般陡翼倾角>45°,甚至直立倒转。高、低陡构造之分,在于构造核心出露地层的新老,前者出露中下三叠统及其以老地层,后者出露上三叠统及其以新地层。构造线走向主要由北东向高陡构造带和断裂带组成的隔挡式褶皱,背斜紧凑,向斜宽缓,成排成带平行排列。北部受大巴山弧的的影响向东弯曲,局部呈近东西向;南部逐渐低倾呈帚状撒开,除北东向为主外,还有受边界条件干扰的南北向、东西向等多组构造线。

油田动态分析的提纲编制 (适用于砂岩注水开发油藏的注采动态分析) 前言:简单介绍油田或单元的概况,主要包括油田或单元地理位置、构造位置、含油层位、含油面积、有效厚度、地质储量、油藏深度,油藏中深,有多少个含油砂层组,有多少个含油小层。主力油层的含油层位、含油面积、有效厚度、地质储量、油藏深度,油藏中深、所占储量比例。投入开发的时间,投入开发的储量,开发层系划分。 1、油藏基本地质特征及开发简况 1.1 油藏基本地质特征 1.1.1 油藏类型,对控制油藏的主要因素作概要说明。 1.1.2 油藏储层类型及分布特征。 1.1.3 油藏储层岩性物性参数,主要包括岩石岩性、成分、粒度中 值、分选系数、胶结物、胶结类型、孔隙度、渗透率(水平渗 透率和垂直渗透率)、饱和度、微观孔隙结构及韵律等。 1.1.4 油藏储层润湿性及敏感性(包括酸敏、盐敏、碱敏、水敏和 速敏)。 1.1.5 油藏流体性质,油气水的常规物性及高压物性。 1.1.6 油藏能量及温度、压力系统(油藏原始温度、压力,温度梯 度、压力梯度),油水系统划分,边底水体积大小及水侵状况。 1.2 油藏开发简历 对油藏投入开发以来历次方案的主要目的及实施效果、问题进 行系统概括地总结。

1.2.1 每个开发阶段生产中暴露出的突出矛盾及主要调整措施。1.2.2 历次方案调整效果及认识。 1.2.3 油藏现阶段主要开发特征及开发现状。 2、油藏开发主要矛盾及潜力分析 2.1平面矛盾 2.1.1 平面非均质性 2.1.1.1 渗透率、孔隙度在平面上的变化。 2.1.1.2 砂体的几何形态及侧向延伸的可能范围,砂体的几何形态 以砂体长宽比描述,侧向延伸范围用砂体宽度比井距表示。 2.1.1.3 砂体的连通程度,连通程度用连通部分占砂体厚度百分数 或连通井数占砂体控制总井数之比表示。 2.1.2 注采非均质性 用平面压力分布图确定高、低压区带,用平面水淹图确定水 淹状况与潜力区。 2.2 层间矛盾 2.2.1 层间主要物性差异,单层突进系数。 2.2.2 层间注入采出不均衡,引起层间含油饱和度和含水的差异, 确定潜力层、非潜力层和高含水干扰层。 2.3 层内矛盾 2.3.1 层内非均质性及非均质程度 2.3.1.1 粒序非均质性,即层内粒度序列的韵律性。 2.3.1.2 储层渗透率非均质性,描述最高渗透率段在层内所处的位

气藏气井生产动态分析题 一、*井位于构造顶部,该气藏为底水衬托的碳酸盐岩裂缝—孔隙性气藏,该井于1984年4月28日完井,井深3058.4米,油层套管7〞×2890.3米,油管21/ 2 〞×3023.3米,井段2880.6~2910.2米为浅灰色白云岩,2910.2~2943.5米为页岩,2943.5~3058.4米为深灰色白云岩,井底距离原始气水界面为107.2米,完井测试时,套压15.31MPa,油压14.98MPa,产气38×104m3/d,产水2.1m3/d(凝析水)为纯气藏。 该井于1986年2月23日10:30开井投产,定产量25×104m3/d,实际生产情况见采气曲线图。1986年4月3日开始,气井生产套压缓慢上升,油压、气量、水量下降,氯根含量无明显变化。4月22日9:00~11:00下井下压力计了解井筒压力梯度,变化情况见井下压力计原始记录。 请结合该井的采气曲线和压力计原始记录: 1、计算该井压力梯度; 2、分析判断气井采气参数变化的原因。 **井井下压力计原始测压记录 测压时间井深(m)压力(MPa) 压力梯度 (MPa/100m) 备注 86.4.28 9:00014.25 9:20100014.930.068 9:40150015.270.068 10:00200015.610.068 10:20227115.800.070 10:40270016.100.070 11:00295016.280.0722950遇阻 测井筒压力梯度为0.070Mpa/100m左右,井筒基本为纯气柱。(2)下井下压力计在井深2950m处遇阻表明油管不通畅,气井生产参数变化的原因为油管下部节流所致。

油藏动态分析模板 一、收集资料 1、静态资料:主要区块所处区域位置、开发层系划分与组合、注采对应状况以及连通状况、储层物性(电测解释成果:如孔隙度、渗透率、含油饱和度)、砂层厚度及有效厚度等。 2、动态资料:区块(单元)日产液量、日产油量、含水、压力(静压、流压)、注水井注水量及注水压力、气油比等。 3、生产测试资料:饱和度测井结果(C/O、PND_S、硼中子、钆中子等)、产液剖面测试成果、对应注水井吸水剖面测试成果、注水井分层测试成果、示功图、动液面、地层测试资料、油气水性分析资料、流体高压物性资料(如密度、粘度、体积系数、饱和压力、原油组分分析等)、井况监测资料(井温曲线、电磁探伤、井下超声波成像、多臂井径、固井质量SBT等)。 4、工程资料:油井工作制度(泵径、冲程、冲次、泵深)、井下生产管柱组合及下井工具、井身结构(井身轨迹)等。 二、分析内容 1、开发状况的分析(日产液、日产油、含水、平均单井日产液、平均单井日产油、采油速度、自然递减、综合递减等)。 2、水驱状况及开发效果分析(水驱控制程度、水驱动用程度、水驱指数、存水率、注水量、分注合格率、水质状况、水线推进状况、水驱采收率、含水上升率及含水上升速度、油砂体(砂层组)水淹状况等指标的合理性)。

3、注采平衡及压力平衡状况(单元总体平衡状况、纵向上分小层注采平衡状况、平面上注采平衡状况及压力场分布状况等)。 4、开发调整效果分析评价(注采系统的调整、层系的调整、油水井工作制度的调整、储层改造、油水井措施等)。 三、分析步骤 1、概况 主要阐述储量探明及动用状况、采收率标定及可采储量状况、油井数、开井数、日产液、日产油、含水、采油速度、注水井开井数、注水量、注采比等。 2、开发指标的分析评价 主要分析日产液、日产油、含水、平均单井日产液、平均单井日产油、采油速度、注水量、自然递减、综合递减含水上升率等开发指标与计划部署之间的差别。 2、生产历史状况(简述) 3、主要动态变化及开发调整效果分析评价 3.1首先总体上阐述近期区块(单元)日产液、日产油、含水、压力等变化态势,简要分析变化的原因。 3.2分析重点井组动态变化,简要阐述分析变化的原因(具体参见井组及单井动态分析)。 3.3开发效果的分析与评价 3.3.1水驱状况(注水单元): ①水驱控制程度,定义为油井中与注水井连通层的厚度与射开的总厚

四川盆地油气地质特征

四川盆地油气地质特征 四川盆地位于四川省东部及重庆市,为一具有明显菱形边框的构造盆地,同时也是四周高山环抱的地形盆地,其范围介于北纬28°~32°40′,东经102°30′~110°之间,面积约18×104km2。四川是世界上最早发现和利用天然气的地方。从汉代“临邛火井”的出现,到隋朝(616年)“火井县”命名;从凿井求盐到自流井气田“竹筒井”·“盆”·“笕”钻采输技术的发展,都无不例外的证明四川天然气的开采源远流长。但是,四川天然气的发展,经历了近代被欺凌的衰落,直到20 世纪中叶,古老的中国重新崛起,伴随工业化的进程,才得到真正的发展。截止2004 年,经过半个多世纪的勘探,全盆地已经探明114 个气田,14 个油田,获得天然气地质探明+控制+预测储量约15000×108m3,3 级储量之和约占2002 年盆地资源评价总量的1/4。伴随新区、新层、新领域的勘探发现,盆地的总资源量还将继续增长,为川、渝天然气能源发展锦上添花。 1.构造特征 四川盆地属扬子准地台西北隅的一个次级构造单元,是古生代克拉通盆地与中新生代前陆盆地的复合型盆地。从晋宁运动前震旦系基地褶皱回返,使扬子板块从地槽转向地台发展,直到喜山运动盆地定型,共经历了9 期构造运动,但对盆地构造、沉积地层发展演化有明显影响的有

4 期:一是加里东期,形成加里东期乐山~龙女寺古隆起;二是东吴期,拉张断裂活动,引发玄武岩喷发(峨嵋山玄武岩厚达1500m);三是印支期,形成印支期泸州、开江、天井山古隆起,且具盆地雏形;四是喜山期,盆地全面褶皱定型。纵观盆地的发展,受欧亚、太平洋、印度板块活动的影响,盆地应力场的变化经历了古生代拉张为主,中生代三叠纪反转(由拉张向挤压过渡),中生代侏罗纪以来的挤压过程。这一拉张-过渡反转-压挤的地应力场,控制了油气生成、运移、聚集、保存与破坏以及晚期成藏的全过程,尤其对复合型盆地更为明显。 1.1基底特征 四川盆地的基底岩系为中新元古界,其结构具3 分性。盆地中部的磁场特征显示为一宽缓的正异常区,多为中性及中基性岩浆岩组成的杂岩体,变质程度深,硬化强度大,构成盆地中部刚硬基底隆起带。基岩埋深一般4~8km,地史中较稳定,沉积盖层厚度较薄,褶皱平缓带。盆地东南和西北侧为弱磁场区,组成基底的岩石是浅变质沉积岩,属柔性基底,是褶皱带。基岩埋深8~11km,沉积盖层厚度较大,褶皱较强烈。 1.2区域构造特征 四川盆地的发生、发展,形成菱形边框和不同组系、不同方向的褶皱构造,大体可以追溯到8.5×108年的地史发展过程,是受基底、周边古陆、深大断裂以及地应力作

气藏气井生产动态分析题 欧阳光明(2021.03.07) 一、*井位于构造顶部,该气藏为底水衬托的碳酸盐岩裂缝—孔隙性气藏,该井于1984年4月28日完井,井深3058.4米,油层套管7〞×2890.3米,油管21/2〞×3023.3米,井段2880.6~2910.2米为浅灰色白云岩,2910.2~2943.5米为页岩,2943.5~3058.4米为深灰色白云岩,井底距离原始气水界面为107.2米,完井测试时,套压15.31MPa,油压14.98MPa,产气38×104m3/d,产水 2.1m3/d (凝析水)为纯气藏。 该井于1986年2月23日10:30开井投产,定产量25×104m3/d,实际生产情况见采气曲线图。1986年4月3日开始,气井生产套压缓慢上升,油压、气量、水量下降,氯根含量无明显变化。4月22日9:00~11:00下井下压力计了解井筒压力梯度,变化情况见井下压力计原始记录。 请结合该井的采气曲线和压力计原始记录: 1、计算该井压力梯度; 2、分析判断气井采气参数变化的原因。 **井井下压力计原始测压记录

答:该井在生产过程中套压上升,而油压下降,产气量、产水量下降,氯根含量不变(1)4月28日井下压力计测井筒压力梯度为0.070Mpa/100m左右,井筒基本为纯气柱。(2)下井下压力计在井深2950m处遇阻表明油管不通畅,气井生产参数变化的原因为油管下部节流所致。 二、**井位于**气藏顶部,该气藏为砂岩孔隙性纯气藏,该井于1977年4月23日完井,井深1375.7m,油层套管7〞×1203.4米油管21/2〞×1298.8米,衬管5〞×1195.2~1324.9米,完井测试套压9.23MPa,油压8.83MPa,产气量19.4×104m3/d,产水微。1978年2月3日10:00开井投产,投产初期套压8.82MPa,油压8.54MPa,产气21.2×104m3/d,产水0.4m3/d。1990年12月,套压3.82MPa,产气4.3×104m3/d。 请依据该井1978~1990年的采气曲线特征划分生产阶段,并描述出该井各生产阶段的生产特征。 答;根据该井采气曲线特征大致划分为四个生产阶段: (1)上升阶段(产层净化阶段):在此阶段,气井产量、井口压力、无阻流量随着井下渗滤条件的逐渐改善而逐步上升。 (2)稳产阶段:产量基本上保持不变,仅压力下降,在曲线上表现出产量平稳而压力下降的生产过程。 (3)递减阶段:随差开采,当气井能量不足以克服地层的流动阻力、井筒的阻力和地面设备的阻力时,产气量明显下降,递减速度快。

中国地质大学(武汉)资源学院 本科生课程(设计)报告 课程名称油气勘查与评价学时: 64课时 题目:四川盆地油气资源评价 学生姓名:学生学号: 专业:资源勘查工程(油气方向)班级: 任课老师:完成日期: 2014年3月4日 报告评语: 成绩:评阅人签名:日期: 备注:1、无评阅人评语和签名成绩无效; 2、必须用红色签字笔或圆珠笔批阅,用铅笔批阅无效; 3、正文应该有批阅标示内容; 4、建议用A4纸张打印;批阅报告及时交系办存档;

四川盆地油气地质特征 四川盆地位于四川省东部及重庆市,为一具有明显菱形边框的构造盆地,同时也是四周高山环抱的地形盆地,其范围介于北纬28°~32°40′,东经102°30′~110°之间,面积约18×104km2。四川是世界上最早发现和利用天然气的地方。从汉代“临邛火井”的出现,到隋朝(616年)“火井县”命名;从凿井求盐到自流井气田“竹筒井”·“盆”·“笕”钻采输技术的发展,都无不例外的证明四川天然气的开采源远流长。但是,四川天然气的发展,经历了近代被欺凌的衰落,直到20 世纪中叶,古老的中国重新崛起,伴随工业化的进程,才得到真正的发展。截止2004 年,经过半个多世纪的勘探,全盆地已经探明114 个气田,14 个油田,获得天然气地质探明+控制+预测储量约15000×108m3,3 级储量之和约占2002 年盆地资源评价总量的1/4。伴随新区、新层、新领域的勘探发现,盆地的总资源量还将继续增长,为川、渝天然气能源发展锦上添花。 1.构造特征 四川盆地属扬子准地台西北隅的一个次级构造单元,是古生代克拉通盆地与中新生代前陆盆地的复合型盆地。从晋宁运动前震旦系基地褶皱回返,使扬子板块从地槽转向地台发展,直到喜山运动盆地定型,共经历了9 期构造运动,但对盆地构造、沉积地层发展演化有明显影响的有4 期:一是加里东期,形成加里东期乐山~龙女寺古隆起;二是东吴期,拉张断裂活动,引发玄武岩喷发(峨嵋山玄武岩厚达1500m);三是印支期,形成印支期泸州、开江、天井山古隆起,且具盆地雏形;四是喜山期,盆地全面褶皱定型。纵观盆地的发展,受欧亚、太平洋、印度板块活动的影响,盆地应力场的变化经历了古生代拉张为主,中生代三叠纪反转(由拉张向挤压过渡),中生代侏罗纪以来的挤压过程。这一拉张-过渡反转-压挤的地应力场,控制了油气生成、运移、聚集、保存与破坏以及晚期成藏的全过程,尤其对复合型盆地更为明显。 1.1基底特征 四川盆地的基底岩系为中新元古界,其结构具3 分性。盆地中部的磁场特征显示为一宽缓的正异常区,多为中性及中基性岩浆岩组成的杂岩体,变质程度深,硬化强度大,构成盆地中部刚硬基底隆起带。基岩埋深一般4~8km,地史中较稳定,沉积盖层厚度较薄,褶皱平缓带。盆地东南和西北侧为弱磁场区,组成基底的岩石是浅变质沉积岩,属柔性基底,是褶皱带。基岩埋深8~11km,沉积盖层厚度较大,褶皱较强烈。 1.2区域构造特征 四川盆地的发生、发展,形成菱形边框和不同组系、不同方向的褶皱构造,大体可以追溯到8.5×108年的地史发展过程,是受基底、周边古陆、深大断裂以及地应力作用方式等诸种因素相互作用的综合反映,也是多次构造旋回叠加的产物,使盖层褶皱出现形式多样,交织复杂化的局面。 1.2.1褶皱构造的展布特点 盆地内最早形成的褶皱构造可上溯到印支期,但范围仅局限于川西龙门山前,如矿山梁~天井山~海棠铺等北东向背斜构造。整个盆地的现今构造主要形成于喜山期,包括震旦系在内的全部沉积盖层都被卷入,出现了众多成群成带分布的褶皱构造。 1)川东南坳褶区 系指华蓥山以东的川东与川南区,包括川东高陡构造带和川南低陡构造带,是盆地内褶皱最强烈的地区。一般陡翼倾角>45°,甚至直立倒转。高、低陡构造之分,在于构造核心出露地层的新老,前者出露中下三叠统及其以老地层,后者出露上三叠统及其以新地层。构造线走向主要由北东向高陡构造带和断裂带组成的隔挡式褶皱,背斜紧凑,向斜宽缓,成排成带平行排列。北部受大巴山弧的的影响向东弯曲,局部呈近东西向;南部逐渐低倾呈帚状撒开,除北东向为主外,还有受边界条件干扰的南北向、东西向等多组构造线。

第3〇卷第4期中国海上油气Vol. 30No. 4 2018年8月CHINA OFFSHORE OIL AND GAS Aug. 2018 文章编号:1673-1506(2018)04-0045-12D^O I:10. 11935/j. issn. 1673-1506. 2018. 04. 006南海中南部主要盆地油气地质特征$ 赵志刚 (中海油研究总院有限责任公司北京128) 赵志刚.南海中南部主要盆地油气地质特征[J].中国海上油气,2018,(4:45-56. Z H A O Zhigang. Hydrocarbon geology characteristics of the main basins in mid-southern South China Sea[J]. China Offshore Oil and G as?2018, 30(4:45-56. 摘要利用重磁、地震、钻井等资料,结合前人研究成果,系统分析了南海中南部主要盆地新生代构造-沉积充填演化及油气地质条件,并进一步开展了烃源岩综合评价与油气成藏研究。南海中南部9个盆地可划分出中部伸展-裂离型、西部伸展-走滑型和南部伸展-挤压型等3大盆地群。中部盆地群经历了始新世一早中新世断拗期、中中新世漂移期和晚中新世一现今拗陷期演化阶段,以滨浅海一半深海沉积环境为主,发育陆源海相烃源岩,以I型干酪根为主,主要发育下生上储式碳酸盐岩成藏组合;西部盆地群经历了晚渐新世一早中新世断拗期、中中新世反转期、晚中新世一现今拗陷期演化阶段,呈“早湖晚海”的沉 积充填特征,发育湖相烃源岩和海陆过渡相烃源岩,以n2—m型干酪根为主;南部盆地群经历晚渐新世一早中新世断拗期、中中新世反转期、晚中新世一现今拗陷期演化阶段,发育三角洲-滨浅海沉积体系和海陆过渡相烃源岩,以n—型干酪根为主。西部盆地群和南部盆地群近岸发育自生自储式砂岩成藏组合,远岸发育下生上储式碳酸盐岩成藏组合。本文研究成果进一步明晰了南海中南部盆地油气地质规律,可为下一步勘探决策提供技术支撑。 关键词南海中南部;地群;生代;造演化r沉积充填;藏组合 中图分类号:T E1.1文献标识码:A Hydrocarbon geology characteristics of the main basins in mid-southern South China Sea ZHAO Zhigang (CNOOC Research Institute C o.,L t d.,B eijing100028 >China) Abstract:By using gravity magnetic,seism ic and drilling data and combining with previous research re-sults,this paper systematically analyzed Cenozoic tectonic-sedimentary filling evolution and oil and gas geological conditions in the m ain basins at the mid-southern South China Sea,and further carried out comprehensive evaluation on hydrocarbon source rocks and research on oil and gas accumulation.Nine basins distributing in the mid-southern South China Sea can be divided into three m ajor basin groups:ex-tension-dissociation type in the center,extension-strike-slip type in the west and extension-extrusion type in the south.Central basin group has experienced Eocene and early Miocene fault-depression peri-od,drift period in the mid-Miocene and depression period from late Miocene to now?which was domina-*国家自然科学基金项目“南海深海地质演变对油气资源的控制作用(编号:915283)”、“十三五”国家科技重大专项“曾母-北康盆地群 油气地质条件研究与勘探方向选择(编号:2016Z X0502604)”部分研究成果。 作者筒介:赵志刚,男,髙级工程师,1998年毕业于中国地质大学(武汉),获硕士学位,现主要从事海上油气地质综合研究工作。地址:北 京市朝阳区太阳宫南街6号院海油大厦(邮编:100028)。E-mail:zhaozg@cnooc. com. cn。

Open Journal of Nature Science 自然科学, 2019, 7(1), 1-10 Published Online January 2019 in Hans. https://www.doczj.com/doc/ad16746097.html,/journal/ojns https://https://www.doczj.com/doc/ad16746097.html,/10.12677/ojns.2019.71001 Characteristics of Petroleum Geology and Exploration Prospect Analysis of Timan-Pechora Basin, Russia Houwu Liu Great Wall Drilling Company, CNPC, Beijing Received: Dec. 19th, 2018; accepted: Jan. 1st, 2019; published: Jan. 8th, 2019 Abstract The Timan-Pechora Basin is the second largest oil and gas producing basin in Russia (the West-ern Siberia Basin is the first). It experienced 2 stages of basin evolution including passive conti-nental margin basin stage and foreland basin stage. The basin was filled with Paleozoic domi-nated sediments which are around 12 km thick. Four sets of source rocks are developed in the Upper Ordovician-Lower Permian succession. Main reservoirs of oil, condensate and gas are from Mid-Upper Devonian and Carboniferous-Lower Permian. There are totally 3 regional and 2 semi-regional seals in the basin. Stratigraphic-structural play is the main reservoir type. Oil and gas vertically and laterally migrated to accumulate into reservoirs. Regionally, oil, condensate and gas are mostly distributed in the mid-eastern and southern parts of the basin, where large highs and foredeeps are developed. Comprehensive analysis shows that the exploration poten-tial of the basin is optimistic. The offshore part of the Timan-Pechora Basin is the highly prom-ising zone where is the extension of petroleum accumulation zones with known hydrocarbon discoveries onshore. Keywords Timan-Pechora Basin, Petroleum Geology, Oil and Gas Distribution, Exploration Prospect, Russia 俄罗斯提曼–伯朝拉盆地油气地质特征浅析 刘厚武 中国石油长城钻探工程公司,北京 收稿日期:2018年12月19日;录用日期:2019年1月1日;发布日期:2019年1月8日

气藏气井生产动态分析题 令狐文艳 一、*井位于构造顶部,该气藏为底水衬托的碳酸盐岩裂缝—孔隙性气藏,该井于1984年4月28日完井,井深3058.4米,油层套管7〞×2890.3米,油管21/2〞×3023.3米,井段2880.6~2910.2米为浅灰色白云岩,2910.2~2943.5米为页岩,2943.5~3058.4米为深灰色白云岩,井底距离原始气水界面为107.2米,完井测试时,套压15.31MPa,油压14.98MPa,产气38×104m3/d,产水2.1m3/d(凝析水)为纯气藏。 该井于1986年2月23日10:30开井投产,定产量25×104m3/d,实际生产情况见采气曲线图。1986年4月3日开始,气井生产套压缓慢上升,油压、气量、水量下降,氯根含量无明显变化。4月22日9:00~11:00下井下压力计了解井筒压力梯度,变化情况见井下压力计原始记录。 请结合该井的采气曲线和压力计原始记录: 1、计算该井压力梯度; 2、分析判断气井采气参数变化的原因。 **井井下压力计原始测压记录

答:该井在生产过程中套压上升,而油压下降,产气量、产水量下降,氯根含量不变(1)4月28日井下压力计测井筒压力梯度为0.070Mpa/100m左右,井筒基本为纯气柱。(2)下井下压力计在井深2950m处遇阻表明油管不通畅,气井生产参数变化的原因为油管下部节流所致。 二、**井位于**气藏顶部,该气藏为砂岩孔隙性纯气藏,该井于1977年4月23日完井,井深1375.7m,油层套管7〞×1203.4米油管21/2〞×1298.8米,衬管5〞×1195.2~1324.9米,完井测试套压9.23MPa,油压8.83MPa,产气量19.4×104m3/d,产水微。1978年2月3日10:00开井投产,投产初期套压8.82MPa,油压8.54MPa,产气21.2×104m3/d,产水0.4m3/d。1990年12月,套压3.82MPa,产气4.3×104m3/d。 请依据该井1978~1990年的采气曲线特征划分生产阶段,并描述出该井各生产阶段的生产特征。 答;根据该井采气曲线特征大致划分为四个生产阶段: (1)上升阶段(产层净化阶段):在此阶段,气井产量、井口压力、无阻流量随着井下渗滤条件的逐渐改善而逐步上升。(2)稳产阶段:产量基本上保持不变,仅压力下降,在曲线上表现出产量平稳而压力下降的生产过程。

四川盆地油气地质特征 四川盆地位于四川省东部及重庆市,为一具有明显菱形边框的构造盆地,同时 也是四周高山环抱的地形盆地,其范围介于北纬28?,32?40',东经102?30' ,110? 之间,面积约18X104km2四川是世界上最早发现和利用天然气的地方。从汉代 临邛火井”的出现,到隋朝(6 1 6年)“火井县”命名;从凿井求盐到自流井气田 竹筒井” ?“ 盆”?“笕”钻采输技术的发展,都无不例外的证明四川天然气的开采源远流长。但是,四川天然气的发展,经历了近代被欺凌的衰落,直到20 世纪中叶,古老的中国重新崛起,伴随工业化的进程,才得到真正的发展。截止 2004 年,经过半个多世纪的勘探,全盆地已经探明114 个气田,14 个油田,获 得天然气地质探明,控制,预测储量约15000X 108m3 3级储量之和约占2002年 盆地资源评价总量的1/4。伴随新区、新层、新领域的勘探发现,盆地的总资源量 还将继续增长,为川、渝天然气能源发展锦上添花。 1. 构造特征 四川盆地属扬子准地台西北隅的一个次级构造单元,是古生代克拉通盆地与中新生代前陆盆地的复合型盆地。从晋宁运动前震旦系基地褶皱回返,使扬子板块从地槽转向地台发展,直到喜山运动盆地定型,共经历了9 期构造运动,但对盆地构造、沉积地层发展演化有明显影响的有4 期: 一是加里东期,形成加里东期乐山, 龙女寺古隆起; 二是东吴期,拉张断裂活动,引发玄武岩喷发(峨嵋山玄武岩厚达 1500m);三是印支期,形成印支期泸州、开江、天井山古隆起,且具盆地雏形;四是 喜山期,盆地全面褶皱定型。纵观盆地的发展,受欧亚、太平洋、印度板块活动的 影响,盆地应力场的变化经历了古生代拉张为主,中生代三叠纪反转(由拉张向挤 压过渡),中生代侏罗纪以来的挤压过程。这一拉张,过渡反转,压挤的地应力场,

中国地质大学(武汉)资源学院 本科生课程报告 课程名称:油气勘查与评价学时: 36 题目:北海盆地油气地质特征与勘探实践 学生姓名:赵云祥学生学号: 20131004362 专业:资源勘查工程(油气方向)班级: 021133 任课老师:刘昭茜、曹强完成日期:2017-3-2 2、必须用红色签字笔或圆珠笔批阅,用铅笔批阅无效; 3、正文应该有批阅标示内容; 4、建议用A4纸张打印;批阅报告及时交系办存档;

北海盆地油气地质特征与勘察实践 地质特征 北海海域位于大不列颠群岛、欧洲大陆和斯堪的纳维亚半岛之间,为大西洋东北部的边缘海。北海北邻挪威海,西北以设德兰群岛为界,南至多佛尔海峡,南北长约1000km,东西宽约640km,面积约57.5万km2,海域的88%位于西欧大陆架上,平均水深96m。周边国家包括英国、挪威、丹麦、荷兰、德国、法国和比利时等国(图)。 盆地基底主要由加里东期褶皱的变质岩系组成,仅在盆地以东和以西为前寒武纪结晶基底。从传统的观点看来,它是在加里东期形成的年轻地台上发育起来的台向斜盆地。新全球构造的观点认为,它是西北欧克拉通内的一个大陆型裂谷盆地或称衰退的裂谷盆地。

北部北海地区的大量地质和地球物理资料表明,它经历的演化历史形成了一幅复杂的地质格局。 一、不同时期的演变概况 1、早古生代的发展:在古太平洋中的加里东褶皱带中沉积了许多海相地层。 2、加里东造山运动:从元古代到早古生代的沉积和火山岩,经过6亿年的 演变,多次发生变形和变质作用,形成莫因系。 3、泥盆纪时期:加里东期褶皱运动是北大西洋大陆显著扩大了。从此以后 差不多就没有褶皱运动波及英国和斯堪的纳维亚一带了,这可由泥盆系 地层产状近水平或微呈波状起伏,而且是陆相沉积等特征得到证明。也 可以说是古大西洋的关闭,导致劳亚大陆的增生。 4、石炭纪时期:石炭系是南部北海和荷兰—德国—波兰含气带的生油层。 该地区含煤沉积主要成煤期是该系的维斯德阶,沉积厚度达2500m,局部 地区聚煤厚度超过75m。 5、华里西造山运动:泥盆纪末和早石炭世时,原特提斯的洋壳向北俯冲, 使劳亚和冈瓦纳大陆靠近 北海盆地有两个特点:一是其基底的破碎程度高,二是热流值高。北海盆地由于拉张断陷作用,形成了许多地堑,包括维京地堑、中央地堑、北荷兰地堑挪威地堑等。在这些地堑中,地壳厚度明显减薄。因此,具有较高的地温梯度。在这些深地堑中沉积了厚度达10Km的二叠纪、三叠纪、侏罗纪和早白垩世的沉积物,并被晚白垩世、早三叠纪和晚三叠纪的厚度达3~4Km的平缓盖层覆盖。因而构成了由裂谷的断块运动及上覆岩层的差异压实作用形成的储油圈闭构造带。侏罗系是主要的生油岩,侏罗系浅海相砂岩、古近世-始新世水下冲积扇砂岩是主要的储油岩。上石炭统的煤系是天然气的主要来源,二叠系赤底砂岩是主要的储气层。经测定,北海盆地主要的生油层其平均总有机质含量高达4.58%,干酪根类型为Ⅱ型,根据现代油气成因理论(油气形成不仅取决于生油岩层中有机质的含量和质量,而且取决于生油岩层的沉降动力学特征和受热强度),可以乐观的认为,北海盆地由于上述良好的地质和有机质条件,它必定具有高的含油性。根据Goff计算,北海盆地的油气聚集率可达20%-30%。 油气资源量特征与勘察现状 北海油气勘探开发开始起步于20世纪60年代,70年代是北海全面勘探和大发现阶段。1985年北海地区石油产量1.71亿t,占世界海洋石油产量的22%。2000年产量达到峰值,为3.2亿t,随后逐渐下降。此后,北海地区勘探发现减少,勘探难度增加,油气产量呈下降的趋势。北海油田则渐被认为是“成年”油田,不会有大的油气田发现。即使这样,挪威和英国大陆架油气勘探近年来吸引的投资数额依然可观,分别排在美国的墨西哥湾海域之后,列世界第2、第3位。 截至2009年,北海盆地共发现1731个油气田,油气探明控制储量为205.22亿t (表)。北海油气区大部分油气资源分布在北北海盆地。北海北部已发现的油气田几乎80%以上集中分布在沿盆地轴线宽80~100km的范围内,正好在近SN 和NWW向的北海中央地堑和维京地堑地区。北北海盆地的总油气资源量为135.63亿t,占整个北海油气资源量的66.1%,南北海盆地的油气资源量为69.59亿t,占33.9%。如果分别统计石油和天然气的资源量,可发现北海超过92.4%的石油集中在北北海盆地中。

油田动态分析基础知识 一、油田动态分析基本常识 一个油田在投入开发之前,油层处于相对静止状态,从第一口井投产以后,整个油藏就处于不停的变化之中。特别是非均质、多油层的油田,随着油层内原始储量的不断减少,注入量的不断增多,各类油层的动态变化就更为复杂。因此,要通过每天观察到的油井生产变化数据,分析判断地下油水变化情况,不断摸索总结各类油层中的油水运动规律,掌握油水变化特点,并依据这些客观规律,不断提出和采取相应的调整措施,使油田始终朝着有利于改善油田开发效果的方向发展,以便充分挖掘地下油层潜力,确保油田的高产稳产。 (一)油田动态分析的任务和目的 油田动态就是在油田开发过程中,油藏内部多种因素的变化状况,主要包括油藏储量的变化,油、气、水分布的变化,压力的变化,生产能力的变化等。油田动态分析工作就是通过大量的油井第一性资料,分析油藏在开发过程中的各种变化,并把这些变化有机地联系起来,从而解释现象,发现规律,预测动态变化趋势,明确调整挖潜方向,对不符合开发规律和影响最终开发效果的部分进行不断调整,从而不断改善油田开发效果,提高油田最终采收率。 在油田开发过程中,通过对油藏开发动态的分析和研究,掌握其规律和控制因素,预测其发展趋势,从而因势利导,使其向人们需要的方向发展,达到以尽可能少的经济投入,获取尽可能高的经济效益的目的。 (二)油田动态分析的内容 油田动态分析可分为单井动态分析、井组动态分析、区块动态分析和全油田动态分析,或者也可分为阶段分析,年度分析,月、季度分析。下面重点介绍前几种。 1.单井动态分析 单井动态分析主要是分析油、汽井工作制度参数是否合理,工作状况是否正常,生产能力有无变化;分析射开各层产量、压力、含水、油汽比、注汽压力、注汽量变化的特征;分析增产措施的效果;分析油井井筒举升条件的变化、井筒内阻力的变化、压力消耗情况的变化。根据分析结果,提出加强管理和改善开采效果的调整措施。 2.井组动态分析 井组动态分析是在单井动态分析的基础上完成的。超稠油藏开发过程中,井组划分是把射孔层位相互对应、储层物性相近、汽窜发生频繁的油井作为一个井组,集中注汽,统一吞