第1课联合国的建立及其作用

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:28

高二政治选修一答题模板第一单元各具特色的国家第一课国体与政体1.全面理解国家的内涵【答题要素】国家的产生+构成要素+国家的本质+国家的职能【答题模板】①从国家的产生看,国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现。

②从构成要素看,人口、领土、政权和主权是不可缺少的基本条件。

③从国家的本质看,国家是经济上占统治地位的阶级进行阶级统治的政治权力机关,阶级性是国家的本质属性。

④从国家的职能看,国家的根本职能是政治统治职能,也具有社会管理职能。

2.分析利益集团的作用【答题要素】积极作用+消极作用【答题模板】(1)积极作用:利益集团在美国政治中起着充当公民与政府间桥梁的作用。

资产阶级各派及其代理人通过利益集团竞争和分享国家权力,相互制衡,有助于维护美国资本主义制度。

(2)消极作用①不可能从根本上解决不同阶级之间的矛盾,因为具有消极性和虚伪性。

②只有少数利益集团对政府决策能产生决定性作用,垄断了公众接近政府权力的途径,并为政府腐败提供了土壤。

第二课国家的结构形式1.国家结构形式的影响因素【答题要素】阶级、民族、历史和文化等因素+人口、领土、政权和主权【答题模板】(1)一个国家采用何种结构形式,是阶级、民族、历史和文化等因素综合起作用的结果。

(2)同时也要考虑人口、领土、政权和主权始终是国家存在和发展的基本条件,也是选择国家结构形式时必须面对的基本问题。

2.社会主义民主制度的优越性【答题要素】人大制度+多党合作和政治协商制度+民族区域自治制度+基层群众自治制度【答题模板】①人民代表大会制度符合中国国情,体现中国社会主义国家性质,能够保证中国人民当家作主的根本政治制度。

②中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是具有中国特色的政党制度,能拓宽民主渠道,反应各阶层的利益,充分发扬社会主义民主。

③民族区域自治制度有利于保障少数民族人民当家作主。

④基层群众自治制度围绕人民群众最关心、最直接、最现实的问题,能够直接反映人民群众的利益。

高中历史教材课程目录必修 I第一单元古代中国的政治制度第1 课夏、商、西周的政治制度第2 课秦朝中央集权制度的形成第3 课从汉至元政治制度的演变第4 课明清君主专制的加强第二单元古代希腊罗马的政治制度第5 课古代希腊民主政治第6 课罗马法的起源与发展探究活动课“黑暗”的西欧中世纪——历史素材阅读与研讨第三单元近代西方资本主义政治制度的确立与发展第7 课英国君主立宪制的建立第8 课美国联邦政府的建立第9 课资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流第10 课鸦片战争第11 课太平天国运动第12 课甲午中日战争和八国联军侵华第13 课辛亥革命第14 课新民主主义革命的崛起第15 课国共的十年对峙第16 课抗日战争第17 课解放战争第五单元从科学社会主义理论到社会主义制度的建立第18 课马克思主义的诞生第19 课俄国十月革命的胜利第六单元现代中国的政治建设与祖国统一第20 课新中国的民主政治建设第21 课民主政治建设的曲折发展第22 课祖国统一大业第七单元现代中国的对外关系第23 课新中国初期的外交第24 课开创外交新局面第八单元当今世界政治格局的多极化趋势第25 课两极世界的形成第26 课两极世界的形成第27 课世纪之交的世界格局必修 II第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1 课发达的古代农业第2 课古代手工业的进步第3 课古代商业的发展第4 课古代的经济政策第二单元资本主义世界的市场的形成和发展第5 课开辟新航路第6 课殖民扩张与世界市场的拓展第7 课第一次工业革命第8 课第二次工业革命第三单元近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展第9 课近代中国经济结构的变动第10 课中国民族资本主义的曲折发展第四单元中国特色社会主义建设的道路第11 课经济建设的发展和曲折第12 课从计划经济到市场经济第13 课对外开放格局的初步形成第五单元中国近现代社会生活的变迁第14 课物质生活与习俗的变迁第15 课交通工具和通讯工具的进步第16 课大众传媒的变迁探究活动课中国民生百年变迁 (20 世纪初— 21 世纪初 )—历史展览第六单元世界资本主义经济政策的调整第17 课空前严重的资本主义世界经济危机第18 课罗斯福新政第19 课战后资本主义的新变化第七单元苏联的社会主义建设第20 课从“战时共产主义”到“斯大林模式”第21 课二战后苏联的经济改革第八单元世界经济的全球化趋势第 22 课战后资本主义世界经济体系的形成第23 课世界经济的区域集团化第24 课世界经济的全球化必修 III第一单元中国传统文化主流思想的演变第1 课“百家争鸣”和儒家思想的形成第2 课“罢黜百家独尊儒术”第3 课宋明理学第4 课明清之际活跃的儒家思想第二单元西方人文精神的起源及其发展第5 课西方人文主义思想的起源第6 课文艺复兴和宗教改革第7 课启蒙运动第三单元古代中国的科学技术与文学艺术第8 课古代中国的发明和发现第9 课辉煌灿烂的文学第10 课充满魅力的书画和戏曲艺术探究活动课中国传统文化的过去、现在与未来—历史小论文第四单元近代以来世界的科学发展历程第11 课物理学的重大进展第12 课破解生命起源之谜第13 课从蒸汽机到互联网第五单元近代中国的思想解放潮流第14 课从“师夷长技”到维新变法第15 课新文化运动与马克思主义的传播第六单元20 世纪以来中国重大思想理论成果第16 课三民主义的形成和发展第17 课毛泽东思想第18 课新时期的理论探索第七单元现代中国的科技、教育与文学艺术第19 课建国以来的重大科技成就第20 课“百花齐放”“百家争鸣”第21 课现代中国教育的发展第八单元19 世纪以来的世界文学艺术第22 课文学的繁荣第23 课美术的辉煌第 24 课音乐与影视艺术人教版高中历史选修一目录第一单元梭伦改革第1 课雅典城邦的兴起第2 课除旧布新的梭伦改革第3 课雅典民主政治的奠基石第二单元商鞅变法第1 课改革变法风潮与秦国历史机遇第2 课“为秦开帝业”──商鞅变法第3 课富国强兵的秦国第三单元北魏孝文帝改革第1 课改革迫在眉睫第2 课北魏孝文帝的改革措施第3 课促进民族大融合第四单元王安石变法第1 课社会危机四伏和庆历新政第2 课王安石变法的主要内容第3 课王安石变法的历史作用探究活动课一历史上的改革与发展第五单元欧洲的宗教改革第1 课宗教改革的历史背景第2 课马丁路德的宗教改革第3 课宗教改革运动的扩展第六单元默罕默德·阿里改革第1 课 18 世纪末 19 世纪初的埃及第2 课默罕默德阿里改革的主要内容第3 课改革的后果第七单元1861 年俄国农奴制改革第1 课 19 世纪中叶的俄国第2 课农奴制改革的主要内容第3 课农奴制改革与俄国的近代化探究活动课二古老文化与现代文明第八单元日本明治维新第1 课从锁国走向开国的日本第2 课倒幕运动和明治政府的成立第3 课明治维新第4 课走向世界的日本第九单元戊戌变法第1 课甲午战争后民族危机的加深第2 课维新运动的兴起第3 课百日维新第4 课戊戌政变人教版高中历史目录选修 2第一单元专制理论与民主思想的冲突第1 课西方专制主义理论第2 课近代西方的民主思想第二单元英国议会与国王的斗争第1 课英国议会与王权矛盾的激化第2 课民主与专制的反复较量第三单元向封建专制统治宣战的檄文第1 课美国《独立宣言》第2 课法国《人权宣言》第3 课《中华民国临时约法》探究活动课一撰写历史短评──试评辛亥革命和《中华民国临时约法》第四单元构建资产阶级代议制的政治框架第1 课英国君主立宪制的建立第2 课英国责任制内阁的形成第3 课美国代议共和制度的建立第五单元法国民主力量与专制势力的斗争第1 课法国大革命的最初胜利第2 课拿破仑帝国的建立与封建制度的复辟第3 课法国资产阶级共和制度的最终确立第六单元近代中国的民主思想与反对专制的斗争第1 课西方民主思想对中国的冲击第2 课中国资产阶级的民主思想第3 课资产阶级民主革命的酝酿和爆发第4 课反对复辟帝制、维护共和的斗争第七单元无产阶级和人民群众争取民主的斗争第1 课英国宪章运动第2 课欧洲无产阶级争取民主的斗争第3 课抗战胜利前中国人民争取民主的斗争第4 课抗战胜利后的人民民主运动探究活动课二近代时期人民对民主的追求与斗争──学习编辑历史报纸人教版高中历史目录选修 3 《20 世纪的战争与和平》第一单元第一次世界大战第1 课第一次世界大战的爆发第2 课旷日持久的战争第3 课同盟国集团的瓦解第4 课第一次世界大战的后果第二单元凡尔赛—华盛顿体系下的世界第1 课巴黎和会第2 课凡尔赛体系与国际联盟第3 课华盛顿会议第4 课维护和平的尝试第三单元第二次世界大战第1 课 1929~1933 年资本主义经济危机第2 课局部的反法西斯斗争第3 课走向世界大战第4 课第二次世界大战的全面爆发第5 课第二次世界大战的扩大第6 课第二次世界大战的转折第7 课第二次世界大战的结束第8 课世界反法西斯战争胜利的影响探究活动课一世界大战的启示—战争给人类带来了什么?第四单元雅尔塔体系下的冷战与和平第1 课两极格局的形成第2 课冷战的开始第3 课美苏争霸第4 课两极格局的结束第五单元烽火连绵的局部战争第1 课朝鲜战争第2 课越南战争第3 课中东问题的由来与发展第4 课曲折的中东和平进程第5 课南亚次大陆的冲突第6 课两伊战争第7 课海湾战争第六单元和平与发展第1 课联合国的建立及其作用第2 课世界人民的反战和平运动第3 课和平与发展:当今世界的主题探究活动课二汲取历史经验教训,努力维护世界和平人教版高中历史选修四目录第一单元古代中国的政治家第1 课统一中国的第一个皇帝秦始皇第2 课大唐盛世的奠基人唐太宗第3 课统一多民族国家的捍卫者康熙帝第二单元东西方的先哲第1 课儒家文化创始人孔子探究活动课一追寻孔子的足迹第2 课西方古典哲学的代表柏拉图第3 课古希腊文化的集大成者亚里士多德第三单元欧美资产阶级革命时代的杰出人物第1 课英国革命的领导者克伦威尔第2 课美国国父华盛顿第3 课一代雄狮拿破仑第四单元亚洲觉醒的先躯第1 课中国民主革命的先行者孙中山第2 课圣雄甘地第3 课新土耳其的缔造者凯末尔第五单元无产阶级革命家第1 课科学社会主义的奠基人马克思第2 课无产阶级革命导师恩格斯第3 课第一个社会主义国家的缔造者列宁第4 课新中国的缔造者毛泽东第5 课中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平探究活动课二春天的故事第六单元杰出的科学家第1 课杰出的中医药学家李时珍第2 课中国铁路之父詹天佑第3 课中国地质力学的奠基人李四光第4 课近代科学之父牛顿第5 课 20 世纪的科学伟人爱因斯坦。

第22课联合国课程标准学习目标了解联合国的产生及其在维护世界和平中的主要活动。

简述联合国成立的背景及过程,知道其宗旨和原则。

了解联合国在维护和平与安全及保护人权和推动非殖民化方面所做的工作;分析联合国的作用。

一、联合国的创立1.背景(1)世界上第一个普遍性国际组织——国际联盟以失败而告终。

(2)二战后期,反法西斯同盟国再次萌生出建立新的维护世界和平与安全的国际组织的设想。

(3)1943年,随着反法西战争的局势出现有利于同盟国的战略性转折,战后世界的安排被提上日程。

2.酝酿(1)1941年,美英首脑签署《大西洋宪章》时最早表达了在战后成立国际组织的意向。

(2)1942年,反法西斯同盟国签署共同宣言,定名为《联合国家宣言》。

(3)1943年,美、英、中、苏四国签署《普遍安全宣言》,此后,联合国筹建工作正式展开。

(4)1945年3月,四大国向有关国家发出召开联合国会议的邀请书。

3.成立(1)1945年4月,联合国家国际组织会议在美国旧金山开幕,并通过《联合国宪章》。

(2)联合国总部永久性地设在纽约。

4.影响:联合国是反法西斯同盟国集体智慧的结晶,是反法西斯联盟合作的结晶。

它的诞生,是人类的一大进步,是世界和平的胜利。

[特别提醒]联合国是在世界反法西斯斗争艰难胜利的基础上,为维护这一来之不易的成果而建立的,其目的主要是致力于维护世界和平。

二、宗旨与主要机构1.宗旨(1)维持国际和平及安全。

(2)发展国际间以尊重各国人民平等权利及自决原则为基础的友好关系,并采取其他适当办法,以增强普遍和平。

(3)进行国际合作,以解决国际间经济、社会、文化和人类福利性质的问题,且不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。

(4)构成一个协调各国行动之中心,以达成上述共同目的。

2.主要机构(1)联合国大会:联合国最主要的审议机构,有权讨论宪章范围内的任何问题。

大会每年举行一次常会。

在会议上,每个会员国都拥有一票表决权。

第1课联合国的建立及其作用【本课目标】理解联合国的产生;知道联合国的宗旨和联合国的主要机构;了解联合国在维护世界和平中的主要活动。

【重点难点】1.重点:联合国的建立及其维护世界和平的行动。

2.难点:认识联合国维护世界和平的巨大贡献以及当今世界局部地区动荡、战争的现实。

【知识梳理】一、联合国的成立1,成立原因①国联的教训。

一战后建立的国联,对法西斯的侵略没有起到抑制作用,反而成为资本主义列强推行霸权的工具。

二战的全面爆发宣告了它的彻底破产。

②维护战后世界和平与安全的需要。

战争给人类带来的毁灭性灾难,激发了人们反对侵略战争、要求世界和平的强烈愿望。

二战后的世界迫切需要创建一个新的国际组织,避免世界大战的悲剧重演。

③大国之间相互制约的需要。

各大国出于自己的国家利益和现实利益的考虑,都对战后建立国际安全机构,并提出了各自的设想,希望最大限度地维护自己的利益。

2,建立及概况联合国建立的过程。

1】1941年美英发表《________》,首次提出建立新国际组织。

2】1942年华盛顿26国会议签署《联合国家宣言》,首次使用“_______”一词。

3】1943年四大国签署《关于普遍安全的宣言》,向世界宣告要建立普遍性国际组织。

4】1945年51国旧金山签署《________》,10月24日成立。

联合国的宗旨、原则、主要机构及其职能。

1】宗旨。

维护国际和平与安全,发展国际间以尊重人民平等权利及自决原则为基础的友好关系以增强普遍和平。

2】原则。

会员国主权平等;善意履行宪章义务;以和平方式解决国际争端,避免危及国际和平、安全及正义;禁止会员国以武力相威胁或使用武力侵害其他国家领土完整和政治独立。

3】机构。

________,全体会员国组成;安全理事会,11国组成,________二、联合国的贡献三、发展中的联合国1.积极作用(1)在防止局部武装冲突方面,发挥了重要作用。

(2)在反对外国军事侵略和占领方面,做了大量工作。

(3)在裁军和防止_____领域,做出了积极的贡献。

8.2联合国 教案一、教学目标1. 知识与技能:使学生了解联合国的宗旨、原则、组织机构和主要活动。

掌握联合国在维护国际和平与安全、促进国际合作与发展中的作用。

2. 过程与方法:通过案例分析,使学生能够运用联合国相关知识解决实际问题。

培养学生的国际视野和全球意识,提高分析国际问题的能力。

3. 情感、态度与价值观:引导学生认识联合国在国际事务中的重要性,树立尊重联合国的意识。

增强学生的国际责任感,鼓励学生关注全球问题,积极参与国际事务。

二、教学重点和难点1. 教学重点:联合国的宗旨、原则和主要机构。

联合国在维护国际和平与安全中的作用。

2. 教学难点:联合国在国际事务中的复杂性及其作用的局限性。

联合国决议的执行情况和国际社会的合作与冲突。

三、教学过程1. 导入新课:播放一段关于联合国成立和发展的简短视频,激发学生兴趣。

提问学生对联合国的认识,引出本课主题。

2. 讲授新课:介绍联合国的宗旨、原则和主要机构,重点解释安全理事会、大会和经济及社会理事会的职能。

通过图表和案例,说明联合国在维护国际和平与安全中的作用,如解决国际争端、打击恐怖主义等。

讲解联合国在促进国际合作与发展中的活动,如发展援助、环境保护等。

第四单元:国际组织第八课:主要的国际组织【知识整合】明确1个含义:国际组织。

明确2类作用:国际组织的积极作用和局限性。

掌握2个地位:主权国家和国际组织在国际社会的地位。

理解3个标准:国际组织的分类标准。

了解4个区域性国际组织:欧盟、亚太经合组织、东盟、非盟。

8.2联合国一、《联合国宪章》倡导的国际关系基本原则(一)联合国的概况(1)产生的背景联合国是世界人民反法西斯斗争胜利的产物,是人类为和平与发展长期努力的结果。

(2)联合国性质联合国是当今世界最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织。

(3)成立的意义联合国成立是人类历史上具有划时代意义的大事,是人类和平进步事业发展的重要里程碑(二)《联合国宪章》倡导的国家关系基本原则(1)各会员国主权平等(2)各会员国履行宪章规定的义务(3)各会员国以和平方式解决国际争端(4)各会员国必须避免使用武力或以武力相威胁,不侵害别国的领土完整或政治独立;(5)各会员国对于联合国依宪章规定而采取的行动,应尽力予以协助;(6)联合国不得干涉在本质上属于任何国家内政的事务。

战争与和平课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解战争与和平的基本概念,掌握历史上重大战争及其影响;2. 学生能够分析不同历史时期战争的原因、过程和结果,了解和平解决冲突的方法;3. 学生能够掌握我国对待战争与和平的态度和立场,了解我国在维护世界和平方面的贡献。

技能目标:1. 学生通过分析战争与和平的案例,培养批判性思维和问题解决能力;2. 学生能够运用历史知识,进行资料搜集、整合和分析,提高研究能力;3. 学生通过小组讨论、辩论等活动,提高沟通与合作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习战争与和平,培养珍视和平、反对战争的价值观;2. 学生能够尊重历史,客观看待战争,树立正确的历史观;3. 学生能够关注世界和平问题,提高国际视野,树立人类命运共同体的意识。

课程性质:本课程为历史学科,旨在通过战争与和平的主题,帮助学生了解历史,认识和平的重要性。

学生特点:六年级学生具有一定的历史知识基础,思维活跃,好奇心强,但价值观尚在形成阶段。

教学要求:结合学生特点,注重启发式教学,引导学生主动探究,关注情感态度价值观的培养。

将课程目标分解为具体学习成果,便于教学设计和评估。

二、教学内容根据课程目标,本章节教学内容主要包括以下几部分:1. 重大战争历史回顾:- 第一次世界大战、第二次世界大战的原因、过程和影响;- 冷战时期美苏争霸的背景、过程及对世界和平的影响。

2. 和平解决冲突的方法:- 联合国的成立及其在维护世界和平方面的作用;- 和平谈判、外交斡旋等非战争手段解决冲突的案例。

3. 我国对待战争与和平的态度和立场:- 我国历史上的抗日战争、抗美援朝等战争的经历和启示;- 我国在维护世界和平方面的外交政策和实践。

教学大纲安排如下:第一课时:重大战争历史回顾(第一次世界大战、第二次世界大战)第二课时:重大战争历史回顾(冷战时期美苏争霸)第三课时:和平解决冲突的方法(联合国的成立及作用)第四课时:和平解决冲突的方法(非战争手段解决冲突案例)第五课时:我国对待战争与和平的态度和立场(抗日战争、抗美援朝)第六课时:我国对待战争与和平的态度和立场(我国外交政策与实践)教学内容关联课本章节:1. 第一次世界大战、第二次世界大战:课本第三章《两次世界大战》;2. 冷战时期美苏争霸:课本第四章《冷战时期的世界》;3. 和平解决冲突的方法:课本第五章《联合国与世界和平》;4. 我国对待战争与和平的态度和立场:课本第六章《新中国的外交》。

绪论联合国是接受1945年在旧金山会议上签订的联合国宪章所载之义务的国家所组成的世界性组织。

它是一个在集体安全原则基础上维持国家和平与安全的非常广泛的一般政治性组织,是一个当今最具有普遍性、最有影响和最大的国际组织。

一联合国的建立1联合国的创立经过了大国反复的酝酿,最后终于建成了一个机构庞杂面向世界的组织。

(一)联合国及其机构1.联合国的建立。

联合国是一个由主权国家组成的国际组织。

在1945年10月24日在美国加州旧金山签定生效的《联合国宪章》标志着联合国正式成立。

在第二次世界大战前,存在着一个类似于联合国的组织国际联盟,通常可以认为是联合国的前身。

联合国对所有接受《联合国宪章》的义务以及履行这些义务的“热爱和平的国家”开放。

到现在为止,联合国共有193个成员国。

联合国创建于世界反法西斯战争胜利的凯歌声中。

联合国这一名称是美国总统罗斯福提出,1942年1月1日,正在对德国、意大利、日本法西斯作战的中国、美国、英国、苏联等26国代表在华盛顿发表了《联合国家宣言》。

1945年4月25日,来自50个国家的代表在美国旧金山召开“联合国家国际组织会议”。

6月16 日,50个国家的代表签署了《联合国宪章》,后又有波兰补签。

同年 10月24日,中华民国、法兰西、苏维埃社会主义共和国联盟、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和其他多数签字国递交了批准书后,宪章开始生效,联合国正式成立。

1947年,联合国大会决定,10月24 日为联合国日。

1946年1月10日至2月14日,第一届联合国大会第一阶段会议在伦敦举行。

51 个创始会员国的代表参加了这次会议,联合国组织系统正式开始运作。

2.联合国的主要机构。

联合国原来有6个主要机构,即联合国大会、安全理事会、秘书处、国际法院、经济与社会理事会、托管理事会。

2005年底和2006年5月联合国分别成立了新机构建设和平委员会和人权理事会(47国组成)。

在需要时,联合国还可以成立专门机构。

第1课联合国的建立及其作用(时间:25分钟分值:50分)基础达标(36分)1.“二战”后,联合国的成立反映了世界人民的和平愿望。

下列叙述正确的是()。

A.联合国是世界上第一个宣告以维护世界和平为宗旨的国际组织B.《联合国宣言》提出成立联合国的构想C.联合国大会是唯一有权采取行动维持和平与安全的机构D.除政治外,联合国的活动范围还涉及经济、文化等领域解析有关联合国的知识是常考的知识点,尤其是今天,联合国的作用更是其他组织无法替代的,A项有以前的国联等组织存在,表述不正确;B项更容易排除,因为成立联合国是在二战中的雅尔塔会议上提出的;C项迷惑性较大,唯一有权采取行动来维护国际和平与安全的是安理会,应排除。

答案 D2.国际联盟和联合国的共同之处是()。

A.均为帝国主义世界大战的产物B.初期均为美国所操纵C.成员国都包括了所有大国D.都宣称维护世界和平与安全解析本题涉及到两次世界大战后形成的两个国际组织的比较,由于美国没有参加国联,从而可排除B、C两项;据两次世界大战性质的不同,可排除A项;D项正确,应注意对“宣称”二字的理解。

答案 D3.1945年10月,51国代表签署了《联合国宪章》,联合国正式成立,作为联合国的会员国()。

①各国主权平等②各国都可在安理会上行使否决权③各国善意履行宪章义务④各国以和平方式解决国际争端⑤不得以武力侵害他国领土完整和政治独立A.①②③④⑤B.①②③⑤C.①③④⑤D.①②③④解析本题主要考查《联合国宪章》所规定的联合国成员国须遵循的原则,属于对识记型知识点的考查。

1945年雅尔塔会议上即确定了“五大国一致”原则,即安理会五大常任理事国拥有否决权,②明显错误。

答案 C4.联合国是二战后建立的普遍性的国际组织,它的建立()。

①反映了世界各国人民要求和平反对战争的强烈愿望②是反法西斯战争的胜利成果③是战时反法西斯同盟国相互妥协的产物④有利于战后不同社会制度的国家之间的和平共处⑤对战后国际政治的发展产生了巨大影响A.②③④⑤B.①②③⑤C.①②③④⑤D.①②③④解析本题主要侧重于联合国成立背景及其成立后世界形势发展的作用的考查,从这一角度分析判断,不难确定正确选项为C项。

第1课联合国的建立及其作用<一>教学目标:1、知识与能力掌握联合国的产生;了解联合国的宗旨;知道联合国主要机构;了解联合国在维护世界和平中的主要活动2、过程与方法:情景设置、问题探究3、情感态度价值观:感受联合国在维护世界和平与安全、共谋人类和谐发展中所起的作用;体会向往和平是全世界人民的共同心声。

<二>教学重点:反对战争维护世界和平的国际组织与政治力量以及它们的活动。

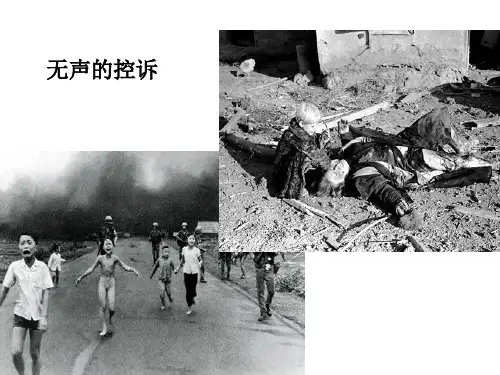

<三>教学难点:认识联合国维护世界和平的巨大贡献<四>教学过程:课堂导入:通过无声的控诉系列图片反映战争残酷、灭绝人性,提出四个问题1、战争我们失去什么?2、战争我们得到什么?3、我们到底需要什么?4、为避免战争、争取和平,国际社会有哪些重要组织和力量在努力?第四问将课堂切入到本课的主要内容上来,即国际维护和平与反对战争的力量。

一、联合国的成立1、地位:最具普遍性、最有影响、规模最大和最重要的国际组织。

2、背景①国际联盟瓦解,呼唤新的国际组织。

②是反法西斯战争胜利的成果,是人们对和平的向往。

③是反法西斯盟国相互妥协的产物。

3、创建历程提出设想:1941年,美英签署的《大西洋宪章》名称由来:1942年,26个国家签署《联合国家宣言》公开宣告:1943年,美英中苏签署《普遍安全宣言》签署宪章:1945年,50多国开会并签署《联合国宪章》正式成立:1945年10月,宪章生效,联合国正式成立总部:永久性设在纽约:当时美国富豪小约翰-洛克菲勒在纽约曼哈顿东区购置了一块土地,并把它送给联合国,建起了联合国总部大厦。

截止到2004年年底,共有会员国191个。

其中亚洲39个,非洲53个,东欧及独联体国家27个,西欧23个,拉丁美洲33个,北美、大洋洲16个。

另外,有2个常驻联合国观察员国:梵蒂冈、巴勒斯坦(地位高于梵蒂冈)。

二、联合国宗旨、原则与主要机构1、宗旨与主要机构借助联合国会徽的象征含义展开教学(1)宗旨:①维护国际和平与安全②发展国际间以尊重人民平等权利及自决原则为基础的友好关系,以增强普遍和平等。