SciFEA 饱和—非饱和土壤水分运动计算

计算机是现代科学技术的重要支柱,它不仅能带来巨大的经济效益,而且能带来深远的社会效益,对科学技术的发展起着巨大的推动作用。其在农业领域求解难于得到严格解析解的非线性偏微分方程的广泛应用成为现代化中计算问题的重要标志。国内外计算机已在农业科学实验、农业政策制定、资源普查与监测、植物和环境保护、土地规划及合理利用、农业信息处理与预测、自动化温室控制、农业气候与作物种植、土壤墒情监测与农田灌溉、农业机械化检测以及农药化肥生产控制等领域广迂使用。以节水灌溉为目标的现代灌溉管理需要科学地进行用水管理和定量描述并预测灌溉—蒸发条件下的土壤水分在土壤耕作层内的运动规律。土壤水分运动同时也是制约土壤溶质迁移的主要因素,对于干旱、半干旱的次生盐碱化威胁较严重的地区,这是至关重要的。因此,对于土壤水分的模拟研究不仅有助于现代节水灌溉管理,而且是土壤溶质迁移规律研究的基础。 随着科学的进步与发展,土壤水分运动的研究已由定性描述的形态学观点逐步发展成为定量研究阶段。土壤水分运动基本方程是一个非线性偏微分方程,在许多定解条件下,很难求得解析解。近年来.国内外许多学者都对求解非饱和土壤水分运动方程的数值方法进行了研究。

1问题描述

土壤水分运动基本方程

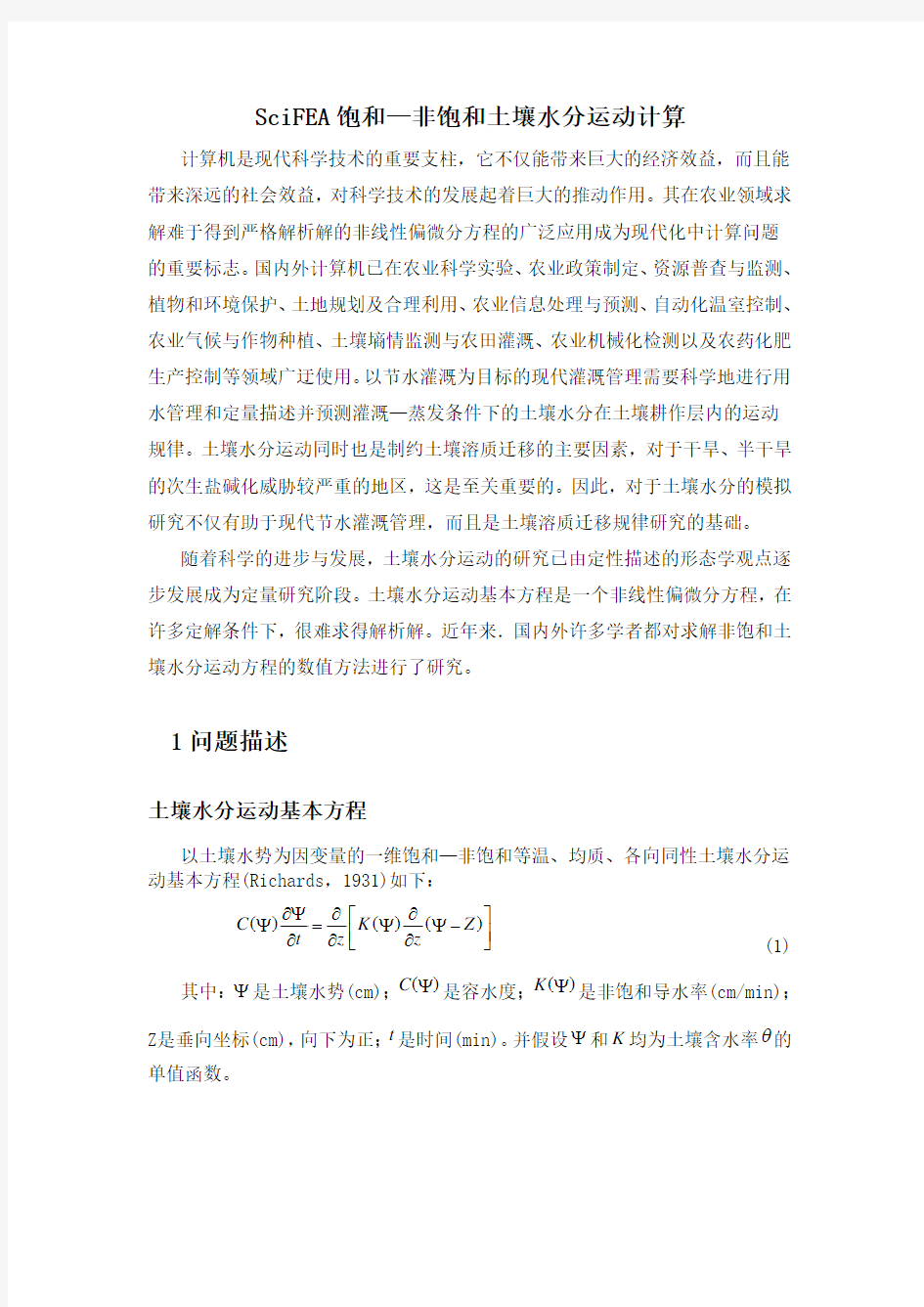

以土壤水势为因变量的一维饱和—非饱和等温、均质、各向同性土壤水分运动基本方程(Richards,1931)如下:

()()()C K Z t z z ?Ψ????Ψ=ΨΨ???????? (1) 其中:Ψ是土壤水势(cm);()C Ψ是容水度;()K Ψ是非饱和导水率(cm/min);

Z是垂向坐标(cm),向下为正;t 是时间(min)。并假设Ψ和K 均为土壤含水率θ的

单值函数。

初始条件

0(,0)(),0Z Z Z H Ψ=Ψ≤≤ (2) 其中,H 是下边界深度,H →∞。

边界条件

假设地表处于湿润状态下的入渗,且地表处基质势维持不变时;或在蒸发条件下,地表处于风干状态时,均可将地表处土壤水势作为已知水势处理。

01(,)(,),Z t Z t Z Ψ=Ψ∈Γ (3)

计算参数

考虑从地表到地下120cm处的土壤,初始条件为一分段分布的土壤水浓度函数,具体表达式如下:

0.15/1200

(,0)0.2z z θ+?=?? (4)

在地表进行灌溉时,地表含水率保持为0.38, 地表一下120cm处仍然保持0.2

的含水率。导水率535.8() 3.2410K e θθ?=×(单位cm/min);扩散率特征曲线为如下

的分布形式:

125.30.84.4210 0.35()1885 0.350.38e D e θθθθθ???×≤=?<≤? (单位cm2/min) (5)

计算t=120min和t=540min时土壤水浓度。

2求解步骤

2.1模块挂载

(1) 启动SciFEA ,选择“工具”—>“模块挂载”菜单弹出如图1-1所

示的对话框,在对话框当中选择“非饱和土壤渗流模拟”。

图1-1 选择项目类型对话框

(2)点击“SciFEA模块挂载”栏中的“非饱和土壤渗流模拟”选项。如图1-1所示。

(3)点击“确定”按钮完成项目类型的选择。

(4)单击工具条中的按钮弹出如图1-2所示,并且选择打开udm.pro文件。

图1-2

(5)点击“打开”按钮之后,弹出如图1-3:

图1-3

(6)最后点击“OK”按钮。

2.2设置材料参数和边界条件

(1)单击工具条中的按钮弹出如图1-4和图1-5所示材料参数数据输入表

格。

图1-4 渗流参数输入

图1-5初始参数

(2)单击工具条中的按钮弹数据输入表格。按照问题描述中的参数依次填入边界条件数据表格。填写完成后如图1-6所示。

图1-6 填写完成渗流边界

3建模、设置材料属性和施加边界条件

3.1启动GID以创建模型。单击工具条中的按钮弹出如图1-7所示前处理初始化窗口。

图1-7前处理初始化窗口

3.2建模

3.2.1点击菜单【Geometry】-【Create】-【Line】,在命令栏依次输入点坐标:

图1-8建成的模型图

3.2.2定义材料特性、施加载荷约束。点击菜单【Data】-【Conditions】弹出“Conditions”对话框。

①定义材料。点击表示面单元的按钮,选中下拉菜单中的“line-warka,最后得到如图1-9所示:

图1-9

②施加载荷。点击线单元按钮,选中下拉菜单中的“surface-aeq4”,最后得到如图1-10所示。

图1-10 施加载荷

需要说明的是,这几步定义材料,施加载荷的操作没有先后顺序要求,但必须保证不能遗漏某个条件的定义。

3.3划分网格和导出数据

(1).划分网格。点击菜单【Meshing】-【Generate】,要求定义单元尺寸大小,点击“OK”按钮,此时弹出“Progress in meshing”进度条,网格划分完毕后弹出消息框显示总的单元数和节点数,如图1-11所示。

图1-11 划分网格得到的单元节点信息

点击“OK”按钮后即可得到划分完的网格模型,如图1-12

图1-11 网格图

(2)把前处理数据转化为SciFEA所需计算格式。点击【Files】-【Save】菜单,

保存为GID文件。点击菜单【Calculate】-【Calculate】,弹出“process info”

消息框,如图1-12所示,点击“ok”按钮,然后退出Gid,至此前处理工作结束。

图1-12 转化数据消息框

4有限元计算

(1) 单击工具条中的按钮弹出如图1-12所示计算模拟窗口。

图1-12 计算模拟窗口

5结果分析

对计算结果进行分析属于后处理,GID提供了丰富的后处理操作,可以从不同角度,不同方式来输出计算结果。

(1)点击工具菜单中的进入后处理,如图1-13所示。

图1-13 进入后处理结果分析

(2)点击菜单【Files】-【Postprocess】进入后处理程序。

(3)点击菜单【View results】-【Contour fill】-【unoda0】显示沿y方向的位移云图,如图1-14所示。

图1-14

土壤墒情监测系统的操作方法及注意事项 农业发展一直是我国的重点之一,如今农业发展的方向是现代化农业,现代化农业的主要特点是农业信息化,而农业信息化主要体现在农业物联网。 托普云农物联网推出的物联网技术全面打造土壤墒情监测系统,将最前沿的信息技术武装到了延续几千年的劳动生产上。 在系统应用过程中,大量的传感器节点构成了一张张功能各异的监控网络,通过各种传感器采集信息,可以帮助农民及时发现问题,并且准确地捕捉发生问题的位置。如此一来,农业逐渐地从以人力为中心、依赖于孤立机械的生产模式转向以信息和软件为中心的生产模式,从而大量使用各种自动化、智能化、远程控制的生产设备,促进了农业发展方式的转变。 相关数据显示,农业灌溉是我国的用水大户,长期以来,由于技术、管理水平落后,导致灌溉用水浪费十分严重,农业灌溉用水的利用率仅40%。如果根据监测土壤墒情信息,实时控制灌溉时机和水量,可以有效提高用水效率。而人工定时测量墒情,不但耗费大量人力,而且做不到实时监控。 托普云农物联网结合土壤墒情监测平台和物联网控制技术的应用,使农业种植中的监控管理不再受到时空局限,根据大棚或其他种植区微传感器采集的详实数据,点击手机屏幕便可以有针对性的遥控节水灌溉、施肥、二氧化碳、水泵、风机等田间设施。 总而言之,实现土壤墒情的连续在线监测,农田节水灌溉的自动化控制,既

提高灌溉用水利用率,缓解我国水资源日趋紧张的矛盾,也能为作物生长提供良好的生长环境。 根据规划,托普云农物联网应用中的管理平台分为墒情信息监测、苗情信息监测、气象数据分析、短信发布、灾情信息发布、图形预警几个部分。未来,围绕系统建立起来的"绿色产业链"将让现代农业朝着绿色可持续的方向迈进。 土壤墒情监测是实施农田有效管理措施的基础,为此,托普云农结合国内外同类产品的优势研发了一种土壤墒情监测系统,它可以实现农田土壤墒情的准确测定和管理,对农业展开合理的生产措施有重要的意义。 TZS-GPRS-I土壤墒情监测系统又可称为墒情与旱情信息管理系统,土壤墒情与旱情管理系统,无线墒情与旱情管理系统,土壤墒情实时监测系统。该系统拥有自己的数据平台(数据无须上传至国家系统)及监测网络,数据可直接发送到管理者的服务器,下级所有被管理站点均可查看。该土壤墒情与旱情监测系统用户可以根据需要选择网络GPRS模式或短信GSM模式两种通讯方式传输。 TZS-GPRS-I与TZS-GPRS的区别在于: TZS-GPRS-I是自有网络平台,即不上传到国家墒情监测网,自己有一套墒情监测网络,数据直接发送到管理者的服务器,下级所有被管理站点均可查看。 托普云农土壤墒情监测系统其他选配的气象要素: 空气温度、空气相对湿度、太阳辐射、风向、风速、降水量、大气压力、光照度、露点、直接辐射、日照、光合有效辐射、紫外辐射、蒸发、二氧化碳等传感器。

非饱和渗流中渗透系数计算的推导 (1) 拟合 由实验测出测点的含水率和基质吸力的实验数据,所测得的含水率可算出其有效饱和度,即有效饱和度可由含水率表示出来,然后再用VG 模型拟合出土体的水分特征曲线SWCC 。 式中: 为有效饱和度,,为基质吸力。拟合出VG 模型中的三个参数,即可得到有效饱和度与基质吸力的关系SWCC 曲线。 用所得到的有效饱和度,再由VG 模型可得到相对渗透系数与有效饱和度的关系 而非饱和渗透系数与相对渗透系数的关系是: k w = k r w k s 由土常规物理实验可测得土体的饱和渗透系数,即可得到非饱和渗透系数与含水率的函数。 (2)达西定律直接计算 由法国水力学家 H.-P.-G.达西在1852~1855年通过大量实验得出,1856年总结得出渗透能量损失与渗流速度之间的相互关系即为达西定律。反映水在岩土孔隙中渗流规律的实验定律。这个定律说明水通过多孔介质的速度同水力梯度的大小及介质的渗透性能成正比。 达西定律是多孔介质中流体所应满足的运动方程。质量守恒是物质运动和变化普遍遵循的原理,将质量守恒原理具体应用在多孔介质中的流体流动即为连续方程。达西定律和连续方程相结合便导出了土体中水分运动的基本方程。 根据达西(Darcy)定律和质量守恒定律,对于二维问题非饱和土壤水运动的基本微分方程如下: ()()x y K K t x x y y θ??θθ?????????=+????????????? 式中θ为体积含水量;φ为总水势(总水头),由基质势和重力势组成,φ= y+h ,y 为重力势(位置势),h 为基质势;x K ,y K 为x ,y 方向的渗透系数,若土体为各向同性,则x K =y K =K (θ) 由于非饱和渗透系数是基质吸力或者含水率的函数,故此方程为一个二阶非线性的偏微分方程,除少量问题外,一般情况下对此方程的解析求解是困难的,很多的问题需要用数值法求解。 由于非饱和土的渗透系数K 可以是基质吸力(负压水头)的函数,因此方程(5.1)的左端可以改写为:

基于comsol的非饱和土渗流研究 /comsol在岩土工程渗流的应用 摘要:岩土工程的核心难点即解决地下水问题,一般岩土工程事故都是由于对地下水的影响重视不够而造成的,然而解决这一难点关键在于解决地下水渗流问题。目前对于非饱和土渗流研究的理论仍相对落后,本文结合非饱和土渗流场基本方程以及由水土特征曲线得到的相关渗流参数(渗透系数,体积含水量),阐明了如何解决渗透模型要求渗流场方程的连续性与现场实测数据的非连续性之间的矛盾,并利用comsol Multiphysics 软件对某工程中非饱和土渗流问题进行了模拟,并验证了Fredlund和xing(1994)土水特征曲线方程的正确性。这种解决非饱和土渗流问题的思想可供学者参考。 关键词:非饱和土;渗流场;渗流参数;连续性矛盾;Comsol Multiphysics Study on seepage of unsaturated soil seepage based on comsol Abstract:The core difficulty of geotechnical engineering is to solve groundwater problems, the general geotechnical engineering accidents are due to the impact of groundwater caused by insufficient attention, however, the key to solve this difficult problem is to deal with the groundwater flow. At present, for the study of unsaturated soil seepage theory is still relatively backward, this paper combines basic equation of unsaturated soil seepage with soil-water characteristics curve and obtains the relevant flow parameters (hydraulic conductivity, volumetric water content) from them, and illustrates how to solve the conflict between the seepage field penetration model requiring Equation of continuity and the measured data of non-continuity, and using the software comsol Multiphysics to simulate unsaturated soil seepage problems in one project and verified the right of Fredlund and xing (1994) soil-water characteristic curve equation. The idea of solving unsaturated soil seepage problems may be referred by similar projects. Key words: unsaturated soil; seepage field; seepage parameters; continuous conflict; Comsol Multiphysics 1引言 岩土工程设计与施工的难点在于解决地下水问题,一般岩土工程事故都是由于对地下水的影响重视不够而造成的,像2003年7月14日上海轨道交通4号线工程事故;2007年8月17日山东新汶煤矿透水事故;2008年11月15日杭州地铁工地塌陷事故以及2011年1月1日杭州余杭区-工地土方坍塌事故等等都是由于忽视地下水的影响而造成的。然而解决这一难题的关键在于解决地下水渗流问题。虽然众多国内外学者对土的渗流问题做了大量的研究,但是目前对于非饱和土渗流研究的理论以及实践应用仍相对落后。一般来说,解决非饱和土渗流设计的问题以及与其相关的工程实践问题,可以归结于就具体的非饱和土渗流工程概况而建立渗流场基本方程,然后解这一渗流场基本方程,从而得出相关的渗流流线(水位)分布、水流渗流力矢量分布、流速矢量分布和相关的趋势,最后以此来指导实践施工。然而在求解非饱和土渗流场基本方程时,首要要解决两个重要未知参数,即体积含水量θ和渗透系数k,这两个参数在实际工程中是通过实验得到的,试验得到的是一系列孤立的点,然而这与渗流场基本方程建立于连续性模型相悖,这就给求解渗流场基本方程带来了很大的困难,于是国内外很多学者对此进行了大量的研究。为了解决非饱和土的

土壤环境监测技术规范 土壤环境监测技术规范包括土壤环境监测的布点采样、样品制备、分析方法、结果表征、资料统计和质量评价等技术内容。 一、准备工作 主要准备工具,器材,用具等。 二、布点采样 样品由随机采集的一些个体所组成,个体之间存在差异。为了达到采集的监测样品具有好的代表性,必须避免一切主观因素,使组成总体的个体有同样的机会被选入样品,即组成样品的个体应当是随机地取自总体。另一方面,在一组需要相互之间进行比较的样品应当有同样的个体组成,否则样本大的个体所组成的样品,其代表性会大于样本少的个体组成的样品。所以“随机”和“等量”是决定样品具有同等代表性的重要条件。 1.布点方法 1)简单随机 将监测单元分成网格,每个网格编上号码,决定采样点样品数后,随机抽取规定的样品数的样品,其样本号码对应的网格号,即为采样点。随机数 的获得可以利用掷骰子、抽签、查随机数表的方法。关于随机数骰子的使用 方法可见GB10111《利用随机数骰子进行随机抽样的办法》。简单随机布点 是一种完全不带主观限制条件的布点方法。 2)分块随机 根据收集的资料,如果监测区域内的土壤有明显的几种类型,则可将区域分成几块,每块内污染物较均匀,块间的差异较明显。将每块作为一个监 测单元,在每个监测单元内再随机布点。在正确分块的前提下,分块布点的 代表性比简单随机布点好,如果分块不正确,分块布点的效果可能会适得其 反。 3)系统随机 将监测区域分成面积相等的几部分(网格划分),每网格内布设一采样点,这种布点称为系统随机布点。如果区域内土壤污染物含量变化较大,系

统随机布点比简单随机布点所采样品的代表性要好。 2.基础样品数量 1)由均方差和绝对偏差计算样品数 用下列公式可计算所需的样品数: N=t2s2/D2 式中:N 为样品数; t 为选定置信水平(土壤环境监测一般选定为95%)一定自由度下的t 值(附录A); s2 为均方差,可从先前的其它研究或者从极差R(s2=(R/4)2)估计; D 为可接受的绝对偏差。 2)由变异系数和相对偏差计算样品数 N=t2s2/D2 可变为:N=t2CV2/m2 式中:N 为样品数; t 为选定置信水平(土壤环境监测一般选定为95%)一定自由度下的t 值(附录A); CV 为变异系数(%),可从先前的其它研究资料中估计; m 为可接受的相对偏差(%),土壤环境监测一般限定为20%~30% 。 没有历史资料的地区、土壤变异程度不太大的地区,一般CV 可用10%~30%粗略估计,有效磷和有效钾变异系数CV 可取50%。 3.布点数量 土壤监测的布点数量要满足样本容量的基本要求,即上述由均方差和绝对偏差、变异系数和相对偏差计算样品数是样品数的下限数值,实际工作中土壤布点数量还要根据调查目的、调查精度和调查区域环境状况等因素确定。 一般要求每个监测单元最少设3 个点。 区域土壤环境调查按调查的精度不同可从2.5km、5km、10km、20km、40km 中选择网距网格布点,区域内的网格结点数即为土壤采样点数量。

第四章 土的渗透性和渗流问题 第一节 概述 土是由固体相的颗粒、孔隙中的液体和气体三相组成的,而土中的孔隙具有连续的性质,当土作为水土建筑物的地基或直接把它用作水土建筑物的材料时,水就会在水头差作用下从水位较高的一侧透过土体的孔隙流向水位较低的一侧。 渗透:在水头差作用下,水透过土体孔隙的现象 渗透性:土允许水透过的性能称为土的渗透性。 水在土体中渗透,一方面会造成水量损失,影响工程效益;另一方面将引起土体内部应力状态的变化,从而改变水土建筑物或地基的稳定条件,甚者还会酿成破坏事故。 此外,土的渗透性的强弱,对土体的固结、强度以及工程施工都有非常重要的影响。 本章将主要讨论水在土体中的渗透性及渗透规律,以及渗透力渗透变形等问题。 第二节 土的渗透性 一、土的渗透规律——达西定律 (一)渗流中的总水头与水力坡降 液体流动的连续性原理:(方程式) dw v dw v w w ??=2 211 2211v w v w = 1 221w w v v = 表明:通过稳定总流任意过水断面的流量是相等的;或者说是稳定总流的过水断面的 平均流速与过水断面的面积成反比。 前提:流体是连续介质 流体是不可压缩的; 流体是稳定流,且流体不能通过流面流进或流出该元流。 理想重力的能量方程式(伯努利方程式1738年瑞士数学家应用动能定理推导出来的。) c g v r p Z =++22 饱和土体空隙中的渗透水流,也遵从伯努利方程,并用水头的概念来研究水体流动中 的位能和动能。 水头:实际上就是单位重量水体所具有的能量。 按照伯努利方程,液流中一点的总水头h ,可以用位置水头Z ,压力水头U/r w 和流速水

土壤污染监测 土壤污染监测是环境监测的重要内容之一,其目的是查清本底值,监测、预报和控制土壤环境质量。土壤污染的优先监测物应是对人群健康和维持生态平衡有重要影响的物质。如汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、硫酸盐、硝酸盐、卤化物、碳酸盐等元素和无机污染物;石油、有机磷和有机氯农药、多环芳烃、多氯联苯、三氯乙醛及其他生物活性物质;由粪便垃圾和生活污水引入的传染性细菌和病毒等。土壤污染组分的测定,属痕量分析和超痕量分析,加之土壤环境的特殊性,一般认为监测值相差10~20%是可以理解的。土壤污染监测结果对掌握土壤质量状况,实施土壤污染控制防治途径和质量管理有重要意义。 土壤污染监测的分类 土壤污染监测是环境监测的重要内容之一,其目的是查清本底值,监测、预报和控制土壤环境质量。根据监测目的,可将土壤污染监测分成下述几类: 土壤环境质量监测 土壤环境质量标准是判断土壤质量的依据,土壤质量监测就是要根据质量标准考察和确定土壤环境质量状况。我国目前颁布的这类标准有:《土壤环境质量标准》(GB 15618--1995)、《无公害农产品蔬菜产地土壤环境质量指标》(GB/T 18407--2001)、《无公害农产品茶叶产地土壤环境质量指标》等。根据监测区域的土壤环境质量状况,明确监测目的,如依据我国《土壤环境质量标准》(GB 15618--1995)中的三级标准判定当地的土壤环境质量状况属于几类土壤;同时也可根据相关标准判断是否适于用做无公害农产品、绿色食品或有机食品生产基地。 污染物土地处理的动态监测 这是对于污水灌溉、污泥土地利用及固体废弃物土地处理的土壤,进行长期的、常规性动态监测。其目的是摸清土壤中污染物的种类、含量水平以及污染物的空间分布,以考察对人体和动植物的危害,从而确定土壤环境质量状况,为防治污染提供科学依据。 土壤污染事故性监测 这是对废气、废水、废液、污泥以及农用化学品对土壤造成的污染事故进行应急性监测,以确定引起事故的污染物来源、种类、污染程度、扩散方向及危及范围,以便为行政主管部门分析判断事故原因、危害及采取正确的对策提供科学的依据。 土壤背景值调查

土壤墒情在线监测系统概述 灌溉在农业生产中是非常重要的一项农事工作,而节水灌溉则是近年来国家所倡导的一种灌溉方式。经实践证明,在田间作物增产灌溉和适时适量节水技术应用与研究中,都离不开田间墒情的监测和预报。通过应用土壤墒情在线监测系统对田间墒情的监测和预报,种植者可以根据土壤墒情在线监测系统提供的数据发现某块田地缺水了,然后及时进行灌溉,而当土壤水分达到过多时,就能提醒种植者进行排水,严格的按照墒情浇关键水,使得灌溉水得到有效利用,从而达到节水高产的目的。 那么,土壤墒情在线监测系统是什么?该系统怎样呢? 土壤墒情在线监测系统就是专业用来监测田间土壤墒情的设备,它可以利用其数据采集、传输和存储技术来实时获取田间的墒情旱情等信息,而工作人员通过这些数据信息,就可以分析出当前田间土壤的墒情情况。土壤墒情在线监测系统和传统土壤监测仪器相比具有很大优势,它可以实现全天24小时对土壤墒情的实时监测,做到每分每秒关注土壤墒情的变化情况,而且不需要工作人员看守,同时还能够将数据传输至平台,实现多点墒情监测,而这些都是过去的土壤墒情监测仪器所不具备的。 不仅如此,土壤墒情在线监测系统的好处远远不止只有这一点,农业种植人人都想作物增产,而作物要想增产,合理的灌溉措施是少不了的,而合理的灌溉离不开田间墒情的监测和预报,即离不开土壤墒情在线监测系统的应用,还有在农业种植过程中,农户也经常会遇到灌溉的问题,比如什么时候灌溉合适,灌溉多少合适,如果灌溉把控不好时间或者灌溉不及时,很容易影响农作物的正常生长,影响农作物的产量。所以如何使农作物得到适时、适量的灌溉,提高灌水效率,是非常重要的事情。而托普云农TZS-GPRS-I土壤墒情在线监测系统是专业用于监测与管理土壤墒情的专业系统。该系统可以通过实时监测,为作物灌溉提供可靠的数据支撑,提高水资源的利用率,提高种植效率。

ABAQUS 在饱和-非饱和渗流分析中的应用 徐海奔 河海大学水工结构工程专业,南京 (210024) E-mail :hohaixhb@https://www.doczj.com/doc/a98514804.html, 摘 要:本文首先对大型通用有限元软件ABAQUS 在土石坝渗流分析中的应用进行分析,着重从多孔介质的饱和渗流,非饱和渗流及二者的混合问题(渗流自由面的计算)等方面论述。结合一个土石坝库水位下降时二维渗流计算实例,考虑流体重力作用下,采用非线性定律求解总孔隙压力及库水位下降过程渗流自由面变化过程。 关键词:非饱和;渗流;ABAQUS ;土石坝;自由面 1.引言 ABAQUS 大型通用有限元软件,在我国土木工程结构分析方面应用日益广泛。本文对它在土石坝渗流计算分析中的应用进行评述。 近年来,在国内外随着孔隙介质非饱和渗流和土体饱和渗流理论的发展,人们逐渐意识到堤坝稳定性与非饱和区渗流作用密切相关。在研究堤坝非饱和渗流问题时,主要采用数值模拟的方法。长期蓄水的土坝,当库水位以太快的速度下降时,坝体内孔隙水压力常常不能很快消散,因而坝体的浸润线高于上游库水水位。在这种情况下,渗流的动水压力或渗透力的作用对上游坝坡造成浮起及下滑的趋势,甚至酿成滑坡事故。因此在实际工程中必须防止因库水位下降速度太快而导致这类事故发生。为进行上游坝坡的稳定分析,需要确定库水位下降过程中各时段坝体浸润线的位置,也就是通常所说的进行土坝不稳定渗流计算。 坝体浸润线下降的速度,一般决定于库水位下降的速度V 、土坝坝体渗透系数k 以及土体的给水度u 等因素[1],与坝体的结构形式特别是坝体及地基上游面的排水条件也有很大关系。 2.ABAQUS 在均质土坝饱和-非饱和渗流计算原理 在饱和土壤中,引起水分转移的力是重力和水的压力。在非饱和土中,支配着土壤水在液态下整体转移的是重力和水的表面张力。Richards 等曾在1931年就证明非饱和土中的渗流与饱和土一样符合达西定律和连续方程[2]。若将达西定律代入连续方程(忽略渗透过程中总应力的改变和土颗粒骨架的变形)并以总水头h 作为未知量,当渗透的主方向与坐标轴一致时,非饱和土渗流的二维微分方程就可表示为: t y h k x x h k x w y x ??=????????????+??????????θ (1) 式中,x k ,y k 分别为x ,y 方向的渗透系数;w θ为体积含水量;h 为总水头;t 为时间。 令y 为位置水头,则:y u h w w +=γ,若w m 为土水特征曲线斜率,则: ()y h m u m w w w w w ??=?=?γθ。式(1)就可以写为: ()t y h m y h k x x h k x w w y x ???=??? ?????????+??????????γ (2) 因为y 为常数,式(2)可简化为:

土壤环境质量监测方案 一、监测目的 1通过对该地特种玉米种植区的土壤质量现状监测,判断土壤是否被污染及污染状况,并预测发展变化趋势,根据土壤环境质量标准(GB15618-1995),土壤应用功能和保护目标,划分为三类:I类主要适用于国家规定的自然保护区(原有背景重金属含量高的除外)、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤,土壤质量基本保持自然背景水平。II类主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等土壤,土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。: III类主要适用于林地士壤及污染物容量较大的高背景土壤和矿场附近等地的农田土壤(蔬菜地除外)。土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。I类II类III类土壤环境质量执行一二三级标准。 2对长期釆用未经处理过的生活污水和发酵废水灌溉对土地的影响进行监测,调查分析引起土壤污染的主要污染物,确定污染的来源、范围和程度,为行政主管部门釆取对策提供科学依据。 3在污水处理过程中,把许多无机和有机污染物质带入土壤,其中有的污染物质残留在土壤中,并不断地积累,它们的含量是否达到了危害的临界值,需要进行定点长期动态监测,以既能充分利用土地的净化能力,又能防止土壤污染,保护土壤生态环境。 4通过分析测定该地士壤中某些元素的含量,确定这些元素的背景值水平和变化。了解元素的丰缺和供应状况,为保护土壤生态环境合理施用微量元素及地方病因的探讨与防治提供依据。 二、土壤的背景资料 该地区为特种玉米种植区,自然社会环境方面的资料有:该地区长期采用未经处理过

的生活污水和发酵废水混合灌溉,并用污水灌溉3到5年。特种玉米种植区发生大面积死亡现象。 三、监测项目的确定 《农田土壤环境监测技术规范》将监测项目分为三类,即规定必测项目,选择必测项目和选择项目。必测项目有镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕、pH。选择必测项目是根据监测地区环境污染状况,确认在土壤积累积累较多,对农业危害较大,影响范围广,毒物强的污染物。选择项目一般包括新纳入的在土壤中积累较少的污染物、由于环境污染导致土壤性状发生改变的土壤性状指标以及生态环境指标等。选择必测项目和选测项目包括贴、锰、总钾、有机质、总氮、有效磷、总磷、水份、总硒、有效硼、总硼、总钼,氟化物、矿化油、苯并(a)芘、全盐量等项目。 四、采样点的布设以及样品的采集和制备 1、采样布点 先将所监测的土地线划分为若干单元。考虑到所监测的土地属于污水灌溉的农田土壤,因此每个单元宜采用对角线布点法。对角线布点法适用于污水灌溉的农田土壤,由田块进水口向出水口引一条对角线,至少分五等分,以等分点为采样分点。土壤差异性大,可再等分,增加分点数。 2、样品釆集方法 土壤样品的采集:本次监测目的是了解该地区的土壤污染状况,故采用采集混合样品。根据采样布点,将一个采样单元内各采样分点采集的土样混合均匀制成。因为该地区为一般农作物种植耕地,所以采集0? 20cm耕作层土壤。混合样量较大,需要采用四分法,最后留下lkg到2kg,装入样品袋。为了解污染物在土壤中垂直分布,按土壤发生层次釆土

2013年第7期 福建电脑支持基金:吉林省世行贷款农产品质量安全项目“基于物联网的设施蔬菜安全生产技术研究与应用”,编号:2011-Z 20 1、引言 我国是农业大国,在农业逐步迈入现代化生产的时期,利用计算机相关技术,对农业的生产进行预测与指导是十分必要的。近些年来旱情的发展严重地制约了我国的经济发展,这对农业灌溉产生了巨大的影响,我们需要长期考虑的课题就是如何提高灌溉水的利用效率。传统灌溉方式会大量的浪费水资源,并且不能针对不同地块和农作物实行不同的灌溉方案,不能使农作物达到最适宜的生长环境。这些问题可以通过发展土壤墒情监测技术,建立墒情监测数据数据库和土壤墒情监测系统,实现土壤的适时适量灌溉,达到节约水资源,提高作物产量和提高效益的目的。本文应用计算机技术,信息技术,人工智能,网络技术与地理信息系统等技术,建立土壤墒情监测系统,从而解决水资源配置与高效利用等常见问题。 2、土壤墒情 土壤墒情是农田耕作层土壤含水率的俗称,是影响农作物生长的重要因素。土壤墒情是不断变化的,所以需要对其进行实时监控,这样采集的信息才有利用价值。土壤水分的变化不仅与土壤特性有关,还受降水、灌溉、蒸发、根系层下边界水分能量等因素影响,而且其动态变化也是一个复杂的系统问题[1]。 3、GIS在土壤墒情中的应用 在全国第三次农业气候区划会议上,土壤水分委员会提出了GIS 技术应用于监测土壤水分的原因。地理信息系统在农业气候区划,主要经济作物适宜种植区划,天气和其他业务领域,提供了土壤水分研究的新工具[2]。 在布置数据采集点的同时布置GPS 装置,利用全 球卫星定位采集监测点的经度和纬度,再结合GIS 软件就可以实现大面积的土壤墒情实时监测。 4、系统总体设计 本系统共有四个模块组成,分别是数据采集模块,数据传输模块,人机交互模块和数据库模块。 数据采集模块利用传感器采集土壤温度、湿度等土壤墒情数据,GPS 装置采集监测点经度、纬度等数据,通过zigbee 网络实现单个监测区域内数据的相互传递。再利用GPRS 技术,实现zigbee 网络之间与zigbee 网络和智能终端之间数据的远距离传送。在智能终端,采用浏览器的形式结合GIS 技术,将数据以不同形式展示给用户,后台数据库则对数据进行加工、 存储和数据的分析,查询与统计。4.1土壤墒情数据采集模块: 土壤墒情数据采集模块是利用土壤温湿度传感器对土壤温度和湿度等数据进行采集。利用GPS 装置对监测点经度、纬度等地理信息数据进行采集。 监测区土壤墒情监测点设置的主要依据包括:地理位置;土壤质地类型及土壤物理特性;所属行政区划、 周边地形地貌;作物种植的种类及范围;水文地质条件:地下水埋深;灌溉条件。土壤含水量监测点布在地块中央平整的地方,避开低洼易积水的地点[3]。监测土壤墒情效果的好坏,取决于监测点的数量。监测点过多虽然会提高监测效果,但会使系统的投资过大。所以合理的选取监测点数量是十分必要的。在布设土壤墒情监测点时,每二十平方米放置一个节点,采样点之间保持一定的距离,采样点的位置一经确定,应保持其相对的稳定。传感器可以埋入土中的不同深度,结合GIS 软件, 就可以全方位立体的对土壤墒情土壤墒情监测系统的设计与实现 刘欣伟,司秀丽,蒋小琴 (吉林农业大学吉林长春130118) 【摘要】:本文阐述了信息技术在农业方面应用的必要性,介绍了土壤墒情概念和G I S 技术,对土壤墒情监测系统进行了综合分析与设计。本文结合了G I S 技术来构建土壤墒情监测系统,其中包括几大主要模块:土壤墒情数据采集模块,数据传输模块,人机交互模块和数据库模块。 【关键词】:土壤墒情;监测;系统设计33··

收稿日期:19990614 基金项目:国家自然科学基金资助项目(59879004);高等学校博士点学科专项基金资助项目(98029408);水利部水利技术开发基金资助项目(97472603).作者简介:胡云进(1974—),男,浙江东阳人,博士研究生,水力学及河流动力学专业,主要从事裂隙岩体非饱和渗流研究. 裂隙岩体非饱和渗流研究综述 胡云进,速宝玉,詹美礼 (河海大学水利水电工程学院,江苏南京210098) 摘要:综述了国内外裂隙岩体(主要是细、微裂隙岩体)非饱和渗流的研究情况.首先,评述了现有的 测定和确定单裂隙非饱和水力参数的几种方法的优缺点,为单裂隙非饱和水力参数的确定提供了 理论依据.其次,分析了目前用于求解裂隙岩体非饱和渗流的四种数学模型的优缺点,为选取合理 的数学模型用于求解具体的裂隙岩体非饱和渗流问题提供了参考依据.最后,在上述基础上提出了 一些需要进一步研究的问题. 关键词:裂隙岩体;非饱和渗流;非饱和水力参数;数学模型 中图分类号:TV139.1 文献标识码:A 文章编号:10001980(2000)01004007 由于构造、风化、卸荷等作用,天然岩体中存在着大量的裂隙.裂隙岩体中地下水位以上部分是未被水充满的非饱和带,降雨入渗和地面水体的下渗都是通过该带到达稳定地下水面的非饱和渗流过程.可以说,在自然界中裂隙岩体非饱和渗流是普遍、客观存在的.以往,由于裂隙岩体非饱和渗流的复杂性,在许多工程问题中都作了简化处理[1].近十多年来,随着西方工业发达国家核电等核工业的不断发展,大量核废料亟待深埋处理(一般埋在裂隙岩体深厚的非饱和带中),故评价核废料深埋对地下水环境的污染以及处理核废料的选址等都要求对裂隙岩体非饱和渗流作深入细致的研究[2,3,4].另外,研究降雨入渗对地面污染物的淋滤[5],石油二次开采[6]和地热能开发[7]等也涉及裂隙岩体非饱和渗流或两(多)相流问题.在国内,近年来随着孔隙介质非饱和渗流和裂隙岩体饱和渗流理论的发展,已越来越清楚地认识到雨季的岩坡滑坡、地下洞室巷道的塌方以及泄洪雾化雨导致岩质边坡的失稳等均与裂隙岩体非饱和渗流密切相关[1](即降雨入渗等会导致地下水位以上非饱和区孔隙水压力的升高,产生暂态的附加水荷载,同时降低岩体的力学强度指标). 由于上述工程应用领域的需要,国外已有不少学者相继从80年代中期开始对裂隙岩体非饱和渗流进行试验和理论研究.近年来,国内也有学者开始了这方面的研究工作.目前的工作主要有:(a )对单裂隙非饱和渗流进行试验和理论研究,主要集中在单裂隙非饱和水力参数(即毛细压力饱和度和相对渗透率(非饱和渗透率与饱和渗透率的比值)饱和度(或毛细压力)的函数关系)的测定和确定方面;(b )提出各种求解裂隙岩体非饱和渗流的数学模型并进行相应的数值分析. 1 单一裂隙非饱和渗流研究 在裂隙岩体非饱和渗流研究中,最关键的是单裂隙毛细压力饱和度和相对渗透率饱和度(或毛细压力)关系的建立.目前,建立上述关系主要有以下三种方法:(a )物模试验法,即直接通过单裂隙拟稳态驱替试验和非饱和渗流试验(准确地说是二相流试验),借用孔隙介质拟合模型拟合出经验关系式;(b )数值试验法,即通过建立单裂隙概化模型,利用数值模拟法和孔隙介质拟合模型拟合出经验关系式;(c )数学推导法,即在某些假设简化的前提下,根据裂隙开度分布推导出上述关系式. 1.1 物模试验法 天然裂隙壁面是凹凸不平的,两粗糙裂隙面间的空隙空间的开度是逐点变化的[8,9].天然裂隙可概化为第28卷第1期 2000年1月河海大学学报JOUR NAL OF HOHAI UNIVERSITY Vol .28No .1Jan .2000

农田土壤环境质量监测技术规范 范围 本标准规定了农田土壤环境监测的布点采样、分析方法、质控措施、数理统计、成果表达与资料整编等技术内容。 本标准适用于农田土壤环境监测。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为 有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB8170—1987 数值修约规 则 GB /T14550—1993 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 GB15618—1995 土壤环境质量标准 GB /T17134,—1997 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB /T17135—1997 土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾—硝酸银分光光度法 GB /T17136—1997 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB /T17137—1997 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB /T17138—1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB /T17139—1997 土壤质量 镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB /T17140—1997 土壤质量 铅、镉的测定 KI —MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB /T17141—1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 NY /T52—1987 土壤水分测定法(原GB7172—1987) NY /T53—1987 土壤全氮测定法(半微量开氏法)(原GB7173—1987) NY /T85—1988 土壤有机质测定法(原GB9834— 1988) NY /T88—1988 土壤全磷测定法(原GB9837—1988) NY /T148—1990 土壤有效硼测定方法(原GB12298—1990) NY /T149,一1990 石灰性土壤有效磷测定 方法 (原GB12297一1990) 3 定义 本标准采用下列定义。 3 .1农田土壤 用于种植各种粮食作物、蔬菜、水果、纤维和糖料作物、油料作物及农区森林、花卉、药材、草料等 作物的农业用地土壤。 3 .2区域土壤背景点 在调查区域内或附近, 相对未受污染,而母质、土壤类型及农作历史与调查区域土壤相似的±壤样点。 3 ,3 农田土壤监测点 人类活动产生的污染物进入土壤并累积到一定程度引起或怀疑引起土壤环境质量恶化的±壤样点。 3 .4 农田土壤剖面样品 按土壤发生学的主要特征,担整个剖面划分成不同的层次,在各层中部位多点取样,等量混均后的A 、B 、C 层或A 、C 等层的土壤样品。 3 .5农田土壤混合样 在耕作层采样点的周围采集若干点的耕层土壤、经均匀混合后的土壤样品,组成混合样的分点数要在 5~20个。 4 农田土壤环境质量监测采样技术 4 .1采样前现场调查与资料收集 4 .1.1区域自然环境特征:水文、气象、地形地貌、植被、自然灾害等。 4 .1.2农业生产土地利用状况:农作物种类、布局、面积、产量、耕作制度等。 4.1.3区域土壤地力状况:成土母质、土壤类型、层次特点、质地、pH 、Eh 、代换量、盐基饱和度、±壤肥力等。 4 .1.4土壤环境污染状况:工业污染源种类及分布、污染物种类及排放途径和排放量、农灌水污染 状况、大气污染状况、农业固体废弃物投入、农业化学物质投入情况、自然污染源情况等。 4.1.5土壤生态环境状况:水土流失现状、土壤侵蚀类型、分布面积、侵蚀模数、沼泽化、潜育化、盐渍化、酸化等。

全国土壤墒情监测工作方案 随着全球气候变化加剧,我国旱灾频发重发,干旱缺水问题日益突出。为做好土壤墒情监测工作,应对旱灾威胁,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,特制定本方案。 一、总体要求 各级农业部门要进一步强化土壤墒情监测,大力推进监测站(点)建设,建立健全国家、省、县三级墒情监测网络体系,扩大覆盖土壤墒情监测规模和范围。要充分利用现代监测和信息设备,全面提升监测效率和服务能力。逐步完善主要农作物墒情评价指标体系,实现墒情评价规范化和科学化。强化现代高新技术应用,提高墒情监测的时效性、针对性和科学性,为指导农业生产、防灾减灾、领导决策提供依据。 土壤墒情监测要以服务农业生产为宗旨,以土壤和作物为对象,统筹规划、合理布局,覆盖全国粮食主产区和干旱易发区。通过采用自动化、信息化、网络化等现代高新技术手段,突出土壤墒情监测关键技术环节,实现定点、定期监测。分析汇总土壤墒情数据,评价作物需水情况,及时提出应对措施建议。建立墒情定期会商和报告制度,提高时效性和结果表达的可视化程度。 二、基本原则 (一)代表性。土壤墒情监测站(点)要充分考虑区域内主导作物、气候条件、灌 排条件、土壤类型等因素合理布局,确保监测数据具有代表性。 (二)及时性。土壤墒情监测要做到及时、快速、准确,出现旱涝灾情,应加大监 测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;关键农时季节,应及时汇总相关信息,重大农事活动 前有信息;日常监测工作,坚持定期采样,快速分析、及时汇总、 按时上报

(三)规范性。建立土壤墒情监测工作制度和责任制度,做到工作人员相对固定,设施设备配置齐全,监测工作制度化和规范化,确保监测数据可靠、调查内容详实、评价结论科学。 三、重点工作 (一)监测点布设 选择区域范围内代表性强,当地政府重视,土肥水工作基础好,技术力量强,能够长期坚持的县承担土壤墒情监测工作。 以县为基本单元,根据气候类型、地形地貌、作物布局、灌排条件、土壤类型、生产水平等因素,选择有代表性的农田,平均每10万亩耕地设立1个农田监 测点(每个县不少于5个)。 农田监测点应设立在作物集中连片、种植模式相对一致的地块。采用统一编号,设立标志牌。开展基本情况调查,内容主要包括地理位置、气候条件、土壤类型、种植制度、灌排条件、地力等级、产量水平等;测定不同层次土壤质地、容重、田间持水量等指标;拍摄景观照片,建立监测点档案。 (二)数据采集 1、监测指标。一般按0?20cm、20?40cm、40?60cm、60?100cm四个层次监测土壤含水量,其中,0?20cm、20?40cm为必测层。播种出苗期时,加测 0?10cm 土层。特殊作物根据其需水特性和根系分布深度确定监测层次和深度。同时调查观测气象、作物表象、干土层厚度、田面开裂、灌溉、农事操作等相关数据。水田淹水时监测淹水深度、排水状况等。 2、采集方法。固定监测:埋设固定式自动监测设备,传感器分别埋入土层 深度10cm、30cm、50cm、80cm处进行监测,采用无线通讯方式将监测数据实时上传到全国土壤墒情监测系统”,并做好定期校正和维护保养。流动监测:配备便携式监测仪器和交通工具,在监测点地块,以GPS仪定位点为中心,长方形地

第5章土壤环境监测 ?教学目的、要求: 了解土壤组成和背景值; 掌握土壤样品的采集和测定的原则; 掌握土壤常见污染物的测定方法。 ?重点内容: 土壤背景值、腐殖质、采样点布设、土壤样品采集、土壤样品测定;土壤试样含水量,锌、镉、铜、汞等金属,农药、多环芳烃等有机污染物的监测方法。 ?本章难点 根据具体情况选择土壤样品的采集方法,土壤样品的制备与保存 5. 1 土壤环境监测的意义 土壤是人类文明之源,土壤的污染破坏导致了部分地区文明的衰落,土壤也是食品安全问题的基础,污染的土壤不会生产出安全的食品。在我国,水土流失是中国最为严重的环境问题,面积达375多万km2;受重金属、农业化学品、酸沉降、放射性、矿物油、致病微生物等因素产生的污染面积达3亿亩,相当于耕地的1/5。 土壤的形成速率是0.5-2cm/100年,一旦污染破坏,在短时期内无法弥补;土壤生态系统的稳定是一切生态系统的基础。 5.2 土壤的组成和基本性质 5.2.1 土壤的组成 1. 土壤矿物质 (1)原生矿物:岩石经过物理风化而被破坏成碎屑,其原来的化学组成没有变化。 (2)次生矿物:原生矿物经过化学风化形成的新矿物,矿物的化学组成和晶体结构均有所改变。 蒙脱石、高岭石、伊利石等 土壤的质地组成:沙砾、粉粒、粘粒 2. 土壤有机质: 3. 土壤生物 4. 土壤溶液土壤空气

5.2.2 土壤的基本性质 1. 土壤的吸附性 土壤胶体、交换吸附、有机物和气体吸附 2. 土壤酸碱性 水、碳酸、有机酸等解离和酸式盐的水解、酸雨等能土壤酸化,碱式盐的水解碱化土壤。用土壤pH值大小衡量。大多数土壤pH值在4-9之间。 我国土壤的酸碱性反应,大多数在pH4.5-8.5之间。在地理分布上有“东南酸西北碱”的规律性。大致可以长江为界(北纬33 ),长江以南的土壤多为酸性或强酸性,长江以北的土壤多为中性或碱性。我国土壤的酸碱性南北差异很大. 土壤之酸性的主要原因:H+,Al3+,有机酸,酸雨污染 3. 土壤的氧化还原性 土壤是一个不均匀的多相氧化还原体系,虽属化学反应,但很大程度上是由生物参与的—如氮体系变化有硝化细菌参与。由土壤氧化还原电位(Eh)衡量。Eh越大,土壤处于氧化态,反之,处于还原态。 土壤中的氧化还原性受土壤中易分解的有机质和易氧化或易还原的无机物质以及pH等因素的影响。 4. 土壤的缓冲性 土壤是一个包含固、液、气三相组成的多组分开放的生物地球化学系统,包含了众多的、以多样方式进行相互作用的不同化合物,在固液界面、气液界面发生的各种化学、生物化学过程,通常均具有一定的自我调节能力,故土壤实际上是一个巨大的缓冲体系。对酸碱有缓冲作用,对氧化还原物有缓冲作用。 狭义:对酸碱的缓冲 广义:土壤是一个巨大的缓冲体系,对营养元素、污染物质、氧化还原等同样具有缓冲性,具有抗衡外界环境变化的能力。 5. 土壤背景值 是指在未受人类社会行为干扰和破坏时,土壤成分的组成和各组分(元素)的含量。 土壤元素背景值的表达方式目前还不统一,有几种方法,但我国用得较多的一种是用土壤样品平均值加减两个标准偏差表示。 5.2.2 土壤污染物的监测控制 1. 监测目的 (1)判断土壤环境质量是否符合国家标准 (2)根据污染物的分布,追踪污染源 (3)污染源在时间和空间上的分布的后果 (4)研究污染物扩散模式和规律 (5)为土壤资源的合理利用提供依据 2. 监测项目及其监测方法 我国土壤常规监测项目: 金属化合物:镉(Cd)、铬(Cd)、铜(Cu)、汞(Hg)、铅(Pb)、锌(Zn) 非金属无机化合物:砷(As)、氰化物、氟化物、硫化物等 有机化合物无机化合物:苯并(a)芘、三氯乙醛、油类、挥发酚、DDT、六六六

土壤墒情也即土壤中的水分状况是最重要和最常用的土壤信息。它是科学地控制调节土壤水分状况进行节水灌溉、实现科学用水和灌溉自动化的基础。而快速、准确地测定农田土壤水分对于探明作物生长发育期内土壤水分盈亏,以便做出灌溉、施肥决策或排水措施等具有重要意义。因此在各种农业水土工程管理、农业试验、农业气象、灌溉管理和旱情监测中都离不开对土壤墒情的监测。土壤墒情的测量可以使用定时定位土壤墒情监测站来进行监测。 一、土壤墒情监测站的简介概述: 土壤墒情监测站也叫土壤墒情速测仪,土壤墒情监测系统,是专业用于监测与管理土壤墒情的专业系统。土壤墒情监测站采用GPRS传输,可通过短信、电脑等方式进行远程查看数据。 土壤墒情监测站能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。 土壤水分是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。通过土壤墒情监测系统的GPS定位系统掌握土壤的水分(墒情)的分布状况,为差异化的节水灌概提供科学的依据,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。 二、土壤墒情监测站原理: 土壤墒情监测站(土壤墒情监测系统)采用GPRS传输方式。GPRS通讯方式是采集点采集数据后通过GPRS上传网络,用户可利用任意一台可以上网的电脑登陆并查看数据,稳定可靠,解决了同行业利用移动无线IP传输通讯经常掉线的麻烦。数据稳定可靠无需担心突然断线,通讯费用按流量计费,适用于数据量大的应用模式。 三、土壤墒情监测站(土壤墒情监测系统)标准配置: 远程传输系统一套,室外支架一套,太阳能系统一套,土壤墒情传感器四只,