科利亚的木匣

班级姓名

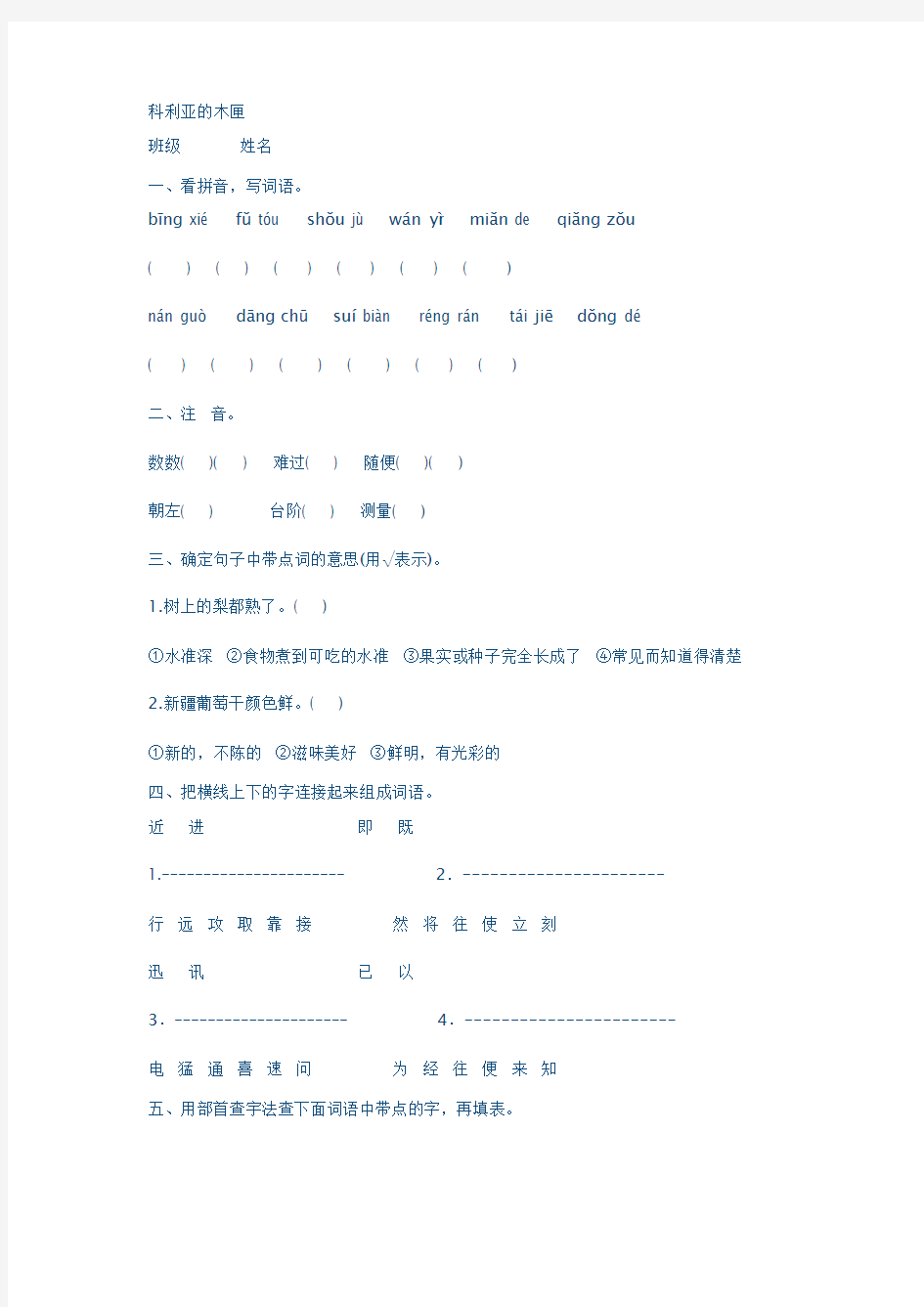

一、看拼音,写词语。

bīng xié fǔ tóu shǒu jùwán yìr miǎn de qiǎng zǒu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

nán guò dāng chūsuí biàn réng rán tái jiēdǒng dé

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

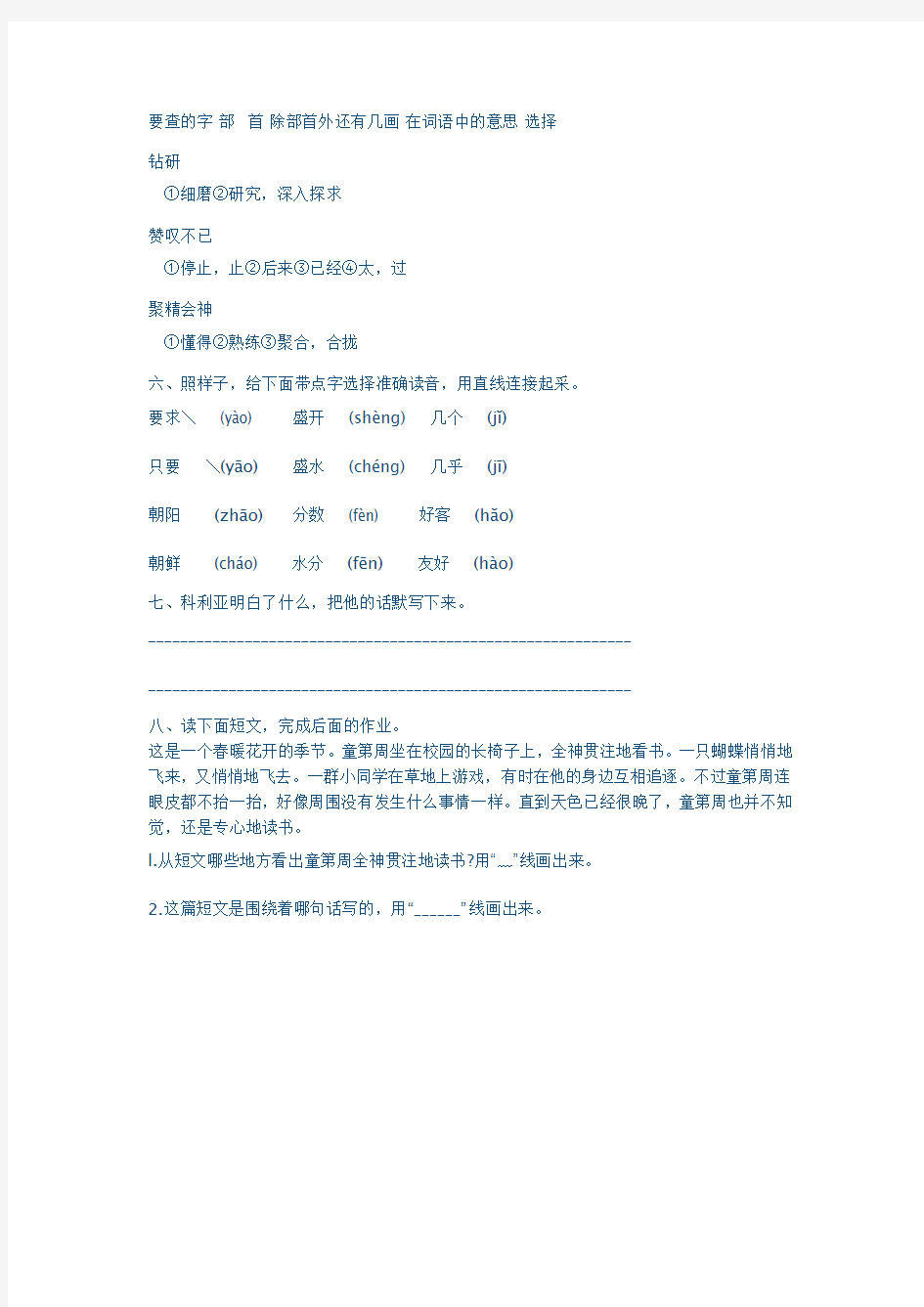

二、注音。

数数( )( ) 难过( ) 随便( )( )

朝左( ) 台阶( ) 测量( )

三、确定句子中带点词的意思(用√表示)。

1.树上的梨都熟了。( )

①水准深②食物煮到可吃的水准③果实或种子完全长成了④常见而知道得清楚

2.新疆葡萄干颜色鲜。( )

①新的,不陈的②滋味美好③鲜明,有光彩的

四、把横线上下的字连接起来组成词语。

近进即既

1.---------------------- 2.----------------------

行远攻取靠接然将往使立刻

迅讯已以

3.--------------------- 4.-----------------------

电猛通喜速问为经往便来知

五、用部首查宇法查下面词语中带点的字,再填表。

要查的字部首除部首外还有几画在词语中的意思选择

钻研

①细磨②研究,深入探求

赞叹不已

①停止,止②后来③已经④太,过

聚精会神

①懂得②熟练③聚合,合拢

六、照样子,给下面带点字选择准确读音,用直线连接起采。

要求\(yào) 盛开(shèng) 几个(jǐ)

只要\(yāo)盛水(chéng) 几乎(jī)

朝阳(zhāo)分数(fèn) 好客(hǎo)

朝鲜(cháo) 水分(fēn)友好(hào)

七、科利亚明白了什么,把他的话默写下来。

____________________________________________________________

____________________________________________________________

八、读下面短文,完成后面的作业。

这是一个春暖花开的季节。童第周坐在校园的长椅子上,全神贯注地看书。一只蝴蝶悄悄地飞来,又悄悄地飞去。一群小同学在草地上游戏,有时在他的身边互相追逐。不过童第周连眼皮都不抬一抬,好像周围没有发生什么事情一样。直到天色已经很晚了,童第周也并不知觉,还是专心地读书。

l.从短文哪些地方看出童第周全神贯注地读书?用“﹏”线画出来。

2.这篇短文是围绕着哪句话写的,用“______”线画出来。

高中英语必修五课文及翻 译 Final approval draft on November 22, 2020

-必修 5 Unit 2 The United Kingdom Reading PUZZLES IN GEOGRAPHY People may wonder why different words are used to describe these four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can clarify this question if you study British history. First there was England. Wales was linked to it in the thirteenth century. Now when people refer to England you find Wales included as well. Next England and Wales were joined to Scotland in the seventeenth century and the name was changed to "Great Britain". Happily this was accomplished without conflict when King James of Scotland became King of England and Wales as well. Finally the English government tried in the early twentieth century to form the United Kingdom by getting Ireland connected in the same peaceful way. However, the southern part of Ireland was unwilling and broke away to form its own government. So only Northern Ireland joined with England, Wales and Scotland to become the United Kingdom and this was shown to the world in a new flag called the Union Jack. To their credit the four countries do work together in some areas (eg, the currency and international relations), but they still have very different institutions. For example, Northern Ireland, England and Scotland have different educational and legal systems as well as different football teams for competitions like the World Cup! England is the largest of the four countries, and for convenience it is divided roughly into three zones. The zone nearest France is called the South of England, the middle zone is called the Midlands and the one nearest to Scotland is known as the North. You find most of the population settled in the south, but most of the industrial cities in the Midlands and the North of England. Although, nationwide, these cities are not as large as those in China, they have world-famous football teams and some of them even have two! It is a pity that the industrial cities built in the nineteenth century do not attract visitors. For historical architecture you have to go to older but smaller towns built by the Romans. There you will find out more about British history and culture. The greatest historical treasure of all is London with its museums, art collections, theatres, parks and buildings. It is the centre of national

精品教学教案设计| Excellent teaching plan 教师学科教案 [20 -20学年度第—学期] 任教学科:________________ 任教年级:________________ 任教老师:________________ xx市实验学校 r \?

《科利亚的木匣》教学设计 罗汉小学文娟 教材分析:《科利亚的木匣》是一篇叙事性课文。课文叙述在德国法西斯快要打来时, 科利亚学着妈妈的样子,在离屋门口十步的地方埋下木匣子。四年以后,科利亚回到家里,在离屋门口十步远的地方没找到木匣子,经过思考,科利亚在离门口五步远的地方找到木匣子。从这件事中感悟到时间在变化,自己在变化,周围的一切都在变化的道理。 教学目标: 1、学会8 个字,.会认4 个生字。 2、正确、流利、有感情的朗读课文。 3、读懂课文内容,了解科利亚是怎样埋木匣、挖木匣的,感悟时间在变化、人在变化、周围的一切都在变化的道理。 4、初步学会用发展的眼光看待问题、解决问题的方法,培养在生活中思考的习惯。教学重难点: 1、懂得作者感悟到时间在变化,自己在变化,周围的一切都在变化,要按照事物变化的规律办事的道理。 2、:让学生学习通过生活中的一件小事说明一个道理的表达方法。教学准备:词卡、小黑板、科利亚图片。 课时安排:2 课时教学过程:(第一课时略) 第二课时 一、复习词语,引言揭题 1、出示词卡,开火车每人连读2 次,相机纠正字音。 2、生齐读。 3、师:上节课,我们看到法西斯快打到科利亚的家乡了,他们被迫离开了家园。临别时,科利亚将自己心爱的东西装进木匣,量好步子,埋在离家不远的地方。四年后,战争结束了,法西斯被赶走,九岁的科利亚是怎样挖到埋藏达四年之久的木匣的呢?这节课我们继续学习第17 课。(生齐读课题) 二、研读挖木匣,学习课文4—12 自然段 1、生自由朗读课文的第4-12 自然段,想想科利亚挖到木匣了吗? 2、再默读课文第4-12 自然段,科利亚是怎样挖木匣的呢?拿笔画出科利亚挖木匣的句子,仔细理解。 3、小组交流。 4、学生汇报。 5、学习第8 自然段。

必修五课文原文翻译 unit 1约翰·斯诺战胜“霍乱王” 约翰·斯诺是伦敦一位著名的医生——他的确医术精湛,以至于成了照料维多利亚女王的私人医生。但当他一想到要帮助(那些)得了霍乱的普通百姓时,就感到很受鼓舞。霍乱在当时是最致命的疾病。人们既不知道它的病因,也不懂如何治疗。每次爆发霍乱时就有成千上万惊恐的人病死。约翰·斯诺想面对这一挑战,解决这一问题。他知道在找到病源之前,霍乱疫情是无法控制的。 他对霍乱致人死地的两种推测产生了兴趣。第一种看法是霍乱病毒在空气中繁殖,像一股危险气体在空中到处漂浮,直到找到病毒的受害人。第二种看法是人们是在吃饭时把这种病毒引入体内的。病毒从胃部开始迅速殃及全身,患者就会很快地死去。 约翰·斯诺推测第二种说法是正确的,但需要有证据。因此在1854年伦敦再次爆发霍乱时,他就着手准备对此调研。当霍乱在贫民区迅速蔓延时,约翰·斯诺开始搜集信息。他发现特别在两条街上霍乱流行得很严重,以至于10天内就有500多人死亡。他决心查清原因。 他首先在地图上标注出所有死者曾住过的确切地点。该图提供了一条说明霍乱起因的很有价值的线索。许多死者都住在布洛德街上的水泵附近(尤其是这条街上的16、37、38和40号)。他还发现有些住户(如布洛德街20号和21号及剑桥街8号和9号)却无人死亡。他未预料到这种情况,于是他做了进一步调查。他发现这些人是在剑桥街7号的酒馆里打工。酒馆为他们供应免费啤酒,因此他们没喝布洛德街水泵里的水。看来水是罪魁祸首。 接下来,约翰·斯诺调查了这两条街上的水源。他发现水来自于河里,这条河被伦敦排出的脏水污染了。约翰·斯诺立即告诉布洛德街上惊慌失措的人们拆掉水泵的把手,这样水泵就用不成了。不久,疫情就开始得到缓解。他证明了霍乱是通过细菌传播而非气团传播。 在伦敦的另一地区,他从另外两例与布洛德街疾病爆发有关的死亡病例中得到了有力的证据。一个妇女,从布洛德街搬走了,但她非常喜欢水泵的水,她让人每天从水泵给她家送水。她和她的女儿在喝了这些水后,都死于霍乱。利用这个额外证据,约翰·斯诺就可以很有把握地宣布污染水携带病菌。 为防止这种情况再度发生,约翰·斯诺建议,所有水源都要经过检测。供水公司也得到指示再也不能让人们接触污染水了。“霍乱王”终于被击败了。

高二英语必修五Unit 4课文翻译 Unit 4 Making the news Reading MY FIRST WORK ASSIGNMENT "Unforgettable", says new journalist 我的第一项工作任务“难以忘怀,”新闻记者说Never will Zhou Yang (ZY) forget his first assignment at the office of a popular English newspaper. His discussion with his new boss, Hu Xin (HX), was to strongly influence his life as a journalist. 周阳永远不会忘记他在一家畅销英文报纸的第一项工作任务。他同新上司胡欣的讨论对他的记者生涯必将产生强烈的影响。 HX: Welcome. We're delighted you're coming to work with us. Your first job here will be an assistant journalist. Do you have any questions? 胡:欢迎你,非常高兴你来参加我们的工作,你来这里首先就是当助理记者。有什么问题吗? ZY: Can I go out on a story immediately? 周:我可以马上去采访吗? HX: (laughing) That' s admirable, but I' m afraid it would be unusual ! Wait till you' re more experienced. First we'll put you as an assistant to an experienced journalist. Later you can cover a story and submit the article yourself.

小学语文标准教材 三年级语文:《科利亚的木匣》 教学设计(1) People need to communicate and communicate with each other, and language is the bridge of human communication and the link. 学校:______________________ 班级:______________________ 科目:______________________ 教师:______________________

--- 专业教学设计系列下载即可用 --- 三年级语文:《科利亚的木匣》教学设计 (1) 一、素质教学目标 德育目标能从科利亚两次挖木匣的不同结果中,认识到“时间一天天过去,周围的一切都在变化”,我们应随着情况的变化采用不同的做法解决问题。 知识目标学会本课生字、新词,会用“如果……就”、“不光……还”等关联词语造句。 能力目标理解课文内容,能按课后练习题的提示给课文分段,并说出各段大意。 二、教学重点

科利亚第一次挖不到木匣是怎么思考的,科利亚从这件事中受到什么启发这两点是教学重点。 三、教学难点 科利亚冥思苦想后对小伙伴说的那段话是教学难点,要通过帮助学生在理清句群层次的基础上理解内容。 四、教学疑点 1.课文写柯科利亚木匣里装的什么跟埋匣子有什么关系? 2.前面已经写了他从屋门口开始走,数了十步就用铲子挖起坑来,为什么后面又要写“科利亚只数到十,就量了十步,埋下了木匣子”? 五、教具科利亚坦东西和挖东西时量步子的示意图。 六、教学方法导读法。 七、课时安排三课时。 八、教学过程 第一课时 (一)揭题、审题

Module 4 Carnival The Magic of the Mask Think of carnival, and you think of crowds, costumes, and confusion. 想到狂欢节你就会想到群众、服装和混乱。 The sounds and sights change from one country to another but the excitement is the same everywhere. 随着国家的变化听到的和看到的都是不同的,但是任何地方人们都是兴奋的。 “Carnival” comes from two Latin words, meaning “no more meat” “狂欢节”是由俩个拉丁词演变而来的,它的意思是“不要吃肉”。 In Europe, where it began, carnival was followed by forty days without meat, as people prepared for the Christian festival of Easter. 欧洲是狂欢节的发源地,在接近狂欢节的四十天里是不能吃肉的,人们准备迎接基督教的“复活节’。People saw Carnival as a last chance to have fun at the end of the winter season. Having fun meant eating, drinking, and dressing up. 人们把狂欢节做为冬天结束前最后的一个玩乐机会,尽情的吃喝玩了、打扮。 The most famous carnival in Europe was in Venice. 欧洲最著名的狂欢节是在威尼斯。 At the beginning, it lasted for just one day. People ate, drank, and wore masks. 刚开始的时候,狂欢节只持续了一天。人们会吃喝玩乐并且会带上面具。 As time passed, however, the carnival period was extended, so that it began just after Christmas. 随着时间的推移,狂欢节的时间被延长了,所以狂欢节在圣诞节过后就开始了。 For weeks on end people walked round the streets wearing masks, doing what they wanted without being recognised. 连续几个星期人们都会戴着面具在大街上四处走动,做他们想做的任何事并且不会被人们认出来。Ordinary people could pretend to be rich and important, while famous people could have romantic adventures in secret. 普通人可以装扮成富有人和重要人物,然而有名的人可以密密的有一个浪漫的奇遇。 Many crimes went unpunished. The government realised that wearing masks had become a problem. 许多罪犯都不会被惩罚。政府意识到了戴面具成了一个问题了。 Their use was limited by laws, the first of which dates back to the fourteenth century. 面具的使用受到了法律的限制最早出现在十四世纪。 Men were not allowed to wear masks at night; and they were not allowed to dress up as women. 男人不允许在夜晚戴面具并且不被允许装扮成女性。 In later times more laws were passed. 在那以后有更多的法律出现了 People who wore masks could not carry firearms; and no one could enter a church wearing a mask. 戴面具的人不可以携带火器也不可以进入教堂。 If they broke the laws, they were put into prison for up to two years. 如果他们打破了这条法律,他们就会被关到监狱里长达两年的。 Finally, when Venice became part of the Austrian empire, at the end of the eighteenth century, masks were banned completely, and carnival became just a memory. 最后,在十八世纪末的时候当威尼斯成为奥地利帝国的一部分时,面具彻底被禁止了,狂欢节只是变成了一个记忆。 But in the late 1970s the tradition was revived by students. 但是在二十世纪七十年代后期,这个传统又被学生恢复了。 They began making masks and organising parties, and threw bits of brightly coloured paper (called coriandoli) at tourists.

科利亚的木匣 教案示例 教学目标 1.会认 3个生字,会写13个生字。能正确读写“冰鞋、斧头、手锯、玩意、免得、抢走、难过、算术、当初、随便、仍然、敌人、台阶、所以、懂得”等词语。 2.正确、流利地朗读课文。 3.能读懂课文内容,了解科利亚是怎样埋木匣、挖木匣的,感悟时间在变化,人在变化,周围的一切都在变化的道理。初步学习用发展的眼光看待问题、解决问题的方法。 4.学习通过生活中的一件事说明一个道理的表达方法。 教学重点 1.让学生了解课文的主要内容,懂得作者感悟到的时间在变化,自己在变化,周围的一切都在变化,要按照事物变化的规律办事的道理。 2.让学生学习通过生活中的一件小事说明一个道理的表达方法。 教学难点 让学生学习通过生活中的一件小事说明一个道理的表达方法。 课前准备 1.生字词卡片 2.布置学生带自己小时候的照片 课时安排 2课时 教学过程 第一课时 一、导入新课

师:小朋友,大家看看自己和小伙伴小时候的照片,发现了什么? 生答,如:我们在慢慢地长大,我们的身体在不断变化。 师:是啊,不仅你们在一天天长大,很多事物都在时时刻刻变化着。你们看,我们开学时种的花已经开了,校园里的树也长高了。孩子们,随着时间的变化,我们周围的一切都在发生着变化。今天,我们要学习的《科利亚的木匣》就是告诉我们这个道理的。 板书课题:科利亚的木匣,指导学习“匣”的音形义。 【说明】 生活小事中往往蕴藏着很深的道理。由学生熟悉的生活入手,使很深的道理易于学生接受,同时也能够激起学生对生活现象的思考。这种导入方法自然生动,将生活和阅读有机地结合了起来,激发了学生对课文浓厚的学习兴趣。 二、初读感知 1.师:请同学们打开书认真读读课文,遇到不认识的字可以通过查字典或问同学解决。 学生自由读课文,小组交流生字读音,教师巡视指导。 2.利用生字词卡片指名认读,齐读。 3.指名分段朗读课文,引导学生评议:字音是否读准,句子是否读通。 4.播放媒体资源中的范读动画,纠正读音。 5.师:请同学们默读课文,想一想,课文围绕木匣讲了科利亚的哪些事? 提示:课文写了科利亚埋木匣、挖木匣、受到启发的事。 板书:埋木匣→挖木匣→受启发。

寻找解决的方法 你喜欢谜题吗?欧拉确实。你有没有解决一个你听到的听力任务?不!嗯,别担心,欧拉也一样!因为他热爱数学难题,他想知道为什么这一 不工作。所以他绕着小镇,在桥梁的K6nigsberg好几次。令他吃惊的是,他发现,他可以穿过六座桥在不走两次或回头路的自己(见图3),但是他却不能穿过所有的七座。他只需要知道为什么。所以他决定看这个问题的另一种方式。 他把自己的照片和七个桥镇像上面。他标志着土地和桥梁。然后他把一个点或点为中心的每个地区的土地。他加入了这些点在一起使用曲线去在桥梁(请参阅图1)。他注意到一些分有三行去他们(A,B和C)和一个有五个(D)。他想这是否重要,为什么这个难题将不会工作。三加五是奇数他称他们为“奇怪的”点。让他带走了谜清晰桥梁看到模式更明显(见图2)。 他想知道是否这个难题将工作如果他带一个桥走(如图3)。这一次的图是简单的(如图4),他数了数行去点A,B,C和d .这一次他们是不同的。两人都多的行(B有两个和D有四个)。两个和四个都是偶数所以欧拉称他们为“甚至”点。两个点在图4有一个奇怪的行数将他们(A 和C都有三个),所以他称他们为“奇怪的”点。 使用这个新的图欧拉开始在A点,沿着直线到B,然后C .然后他跟着曲线通过D和回A .最后他跟着其他曲线从背部D C,他通过完成模式。这一次它的工作。他已经能够超过图访问每个点但不会超过任何线两次或提升他的铅笔从页面。欧拉变得非常兴奋。现在他知道一些奇怪

的点是拼图的关键。但是,您仍然需要一些甚至点你的图,如果你想要它来工作。所以欧拉寻找一个一般规则: 如果一个图有超过两个奇怪的点,你不能超过它没有提升你的铅笔从页面或去在一线的两倍。 很快他去他的课本找到一些更多的数据。他看了看四个图表所示,发现当他利用他的统治,他可以告诉他是否可以在整个图没有采取他的铅笔从纸。他喜出望外。他不知道,但他的小难题已经开始一个全新的数学分支叫做“拓扑”。在他的荣誉这个谜题是“寻找的欧拉路径”。

新人教版高中英语课文译文 必修五 第一单元伟大的科学家 Reading约翰.斯诺击败“霍乱王” 约翰 .斯诺是伦敦一位著名的医生—他的确医术精湛,因而成为照料维多利亚女皇的私人医生。但当他一想到要帮助那些得了霍乱的普通百姓时,他就感到 很振奋。霍乱在当时是最致命的疾病,人们既不知道它的病源,也不了解它的治 疗方法。每次暴发霍乱时,就有大批惊恐的老百姓病死。约翰.斯诺想面对这个 挑战,解决这个问题。他知道,在找到病源之前,霍乱疫情是无法控制的。 斯诺对霍乱致人死地的两种推测都很感兴趣。一种看法是霍乱病毒在空气中 腐殖着,像一股危险的气流到处漂浮,直到找到病毒的受害者为止。第二种看法 是在吃饭的时候人们把这种病毒引入体内的。病从胃里发作而迅速殃及全身,患者就会很快地死去。 斯诺推测第二种说法是正确的,但是他需要证据。因此,在1854 年伦敦再次暴发霍乱的时候,约翰.斯诺着手准备对此调研。当霍乱在贫民区迅速蔓延的 时候,约翰 .斯诺就开始收集资料。他发现特别在两条街道上霍乱流行的很严重, 在 10 天之内就死去了 500 多人。他决心要查明其原因。 首先,他在一张地图上标明了所有死者住过的地方。这提供了一条说明霍乱起因的很有价值的线索。许多死者是住在宽街的水泵附近(特别是这条街上16、 37、38、 40 号)。他发现有些住宅(如宽街上20 号和 21 号以及剑桥上的 8 号 和 9 号)却无人死亡。他以前没预料到这种情况,所以他决定深入调查。他发现,

这些人都在剑桥街7 号的酒馆里打工,而酒馆为他们免费提供啤酒喝,因此他们没有喝从宽街水泵抽上来的水。看来水是罪魁祸首。 接下来,约翰 .斯诺调查了这两条街的水源情况。他发现,水是从河里来的,而河水被伦敦排出的脏水污染了。他马上叫宽街上惊慌失措的老百姓拆掉水泵上 的把手。这样,水泵就用不成了。不久,疫情就开始得到了缓解。他证明了,霍 乱是由病菌而不是由气团传播的。 在伦敦的另一个地区,他从两个与宽街暴发的霍乱有关联的死亡病例中发现了有力的证据。有一位妇女是从宽街搬进来的,她特备喜欢那里的水,每天都要派人从水泵打水运到家里来。她和她的女儿喝了这种水,都得了霍乱而死去。有了这个特别的证据,约翰.斯诺就能够肯定地宣布,这种被污染了的水携带着病 菌。 为了防止这种情况的再度发生,约翰.斯诺建议所有水源都要经过检测。自来水公司也接到指令,不能再让人们接触被污染的水了。最终,“霍乱王”被打败 了。 Using Language 哥白尼的革命性理论 尼古拉 .哥白尼被吓得心烦意乱。虽然他曾经试着不去理睬那些数字,然而他所有的数学计算都得出了一个相同的结论:地球不是太阳系的中心。只有当你把太阳放在中心位置上,天空中其他行星的运动才能说得清楚。他的这个理论可 不能告诉任何人,因为即使他只暗示有这种想法,他都会收到强大的基督教教会 势力的惩罚。教会认为世界是上帝创造的,正因为如此,地球就具有特殊的意义, 它必定要成为太阳系的中心。 这样,问题就来了,因为天文学家以前发现过,天上有些行星停顿下来,往

科利亚的木匣》教学设计 教学目标: 1.正确、流利、有感情地朗读课文,了解科利亚埋木匣、挖木匣的过程 2.学习并感悟时间在变化、人在变化、周围的一切都在变化。 3.学习通过生活中的一件小事说明一个道理的表达方法。 教学重难点: 1.了解课文的主要内容,懂得作者感悟到时间在变化、自己在变化、周围的一 切都在变化。 2.学习通过生活中的一件小事明白一个道理。 教学准备:生字卡片教学时间:两课时 第二课时 教学过程: 一、复习导入: 1. 上节课我们学习了《科利亚的木匣》的生字,今天老师要考考大家,看大家 还记得吗? 出示生字卡片:冰鞋、斧头、手锯、玩意、免得、抢走、难过、算术、当初、随便、仍然、敌人、台阶、所以、懂得 a.指名读 b.全班读 2. 上节课我们不光学习了生字,还学习了科利亚埋木匣,科利亚为什么要埋木匣,是向谁学习的?他又是怎么埋木匣的?(指名回答)科利亚把木匣埋下去后,后面又发生了什么?全班齐读4-8 自然段。板书课题:26 科里亚的木匣. 二、课文分析 4-8 自然段: 1.科利亚把木匣埋下去的那一天发生了什么?(指名回答) a.在那里住了四年,这四年里科利亚有什么变化?(个子长高了,知识增加 了,数数从刚开始的十到后来会数到一百) 2. 四年后他和妈妈奶奶回到了故乡,当他看到屋里都被抢光了心里感觉怎么 样? 3.妈妈又是怎么安慰科利亚的?(指名读出来) a.回顾我们上节课学习的内容,科利亚的妈妈是怎样把箱子埋下去的? b.妈妈又是怎样挖箱子的,她说了些什么?(如果妈妈当初随便挖个坑能找 到木匣吗?) c.那科利亚呢?他也埋了一个匣子,他是怎么挖的,有没有挖到?(默读 9-11 自然段。)

约翰·斯诺是伦敦一位著名的医生----他的确医术精湛,因而成为照料维多利亚女皇的私人医生。但当他一想到要帮助那些得了霍乱的普通百姓时,他就感到很振奋。霍乱在当时是最致命的疾病,人们既不知道它的病源,也不了解它的治疗方法。每次爆发霍乱时,就有大批惊恐的老百姓病死。约翰斯诺想面对这个挑战,解决这个问题。他知道,在找到病源之前,霍乱疫情是无法控制的。 斯诺对霍乱致人死地的两种推测都很感兴趣。一种看法是霍乱病毒在空气中繁殖着,像一股危险的气体到处漂浮,直到找到病毒的受害者为止。第二种看法是在吃饭的时候人们把这种病毒引入人体内的。病从胃里发作而迅速殃及全身,患者就会很快地死去。 斯诺推测第二种说法是正确的,但是他需要证据。因此,在1854年伦敦再次爆发霍乱的时候,约翰斯诺着手准备对此进行调研。当霍乱在贫民区迅速蔓延的时候,斯诺就开始收集材料。他发现特别在两条街道上霍乱流行的很严重,在10天之内就死去了500多人。他决心要查明其原因。 首先,他在一张地图上标明了所有死者住过的地方。这提供了一条说明霍乱起因的很有价值的线索。许多死者是住在宽街的水泵附近(特别是这条街上16、37、38、40号)。他发现有些住宅(如宽街上20号和21号以及剑桥街上的8号和9号)却无人死亡。他以前没料到这种情况,所以他决定深入调查。他发现,这些人都在剑桥街7号的酒馆里打工,而酒馆为他们免费提供啤酒喝,因此他们没有喝从宽街水泵抽上来的水。看来水是罪魁祸首。 接下来,斯诺调查了这两条街的水源情况。他发现,水是从河里来的,而河水被伦敦排出的脏水污染了。他马上叫宽街上惊慌失措的老百姓拆掉水泵的把手。这样,水泵就用不成了。不久,疫情就开始得到缓解。他证明了,霍乱是由病菌而不是由气团传播的。 在伦敦的另一个地区,他从两个与宽街爆发的霍乱有关联的死亡病例中发现了有力的证据。有一位妇女是从宽街搬过来的,她特别喜欢那里的水,每天都要派人从水泵打水运到家里来。她和她的女儿喝了这种水,都得了霍乱而死去。有了这个特别的证据,斯诺就能够肯定地宣布,这种被污染了的水携带着病菌。 为了防止这种情况的再度发生,斯诺建议所有水源都要经过检测。自来水公司也接到指令,不能再让人们接触被污染的水了。最终,“霍乱王”被击败了。

《科利亚的木匣》教学设计(一) 《科利亚的木匣》教学设计之一作者:郎老师一素质教学目标德育目标能从科利亚两次挖木匣的不同结果中,认识到时间一天天过去,周围的一切都在变化,我们应随着情况的变化采用不同的做法解决问题。 知识目标学会本课生字新词,会用如果?…就不光?…还等关联词语造句。 能力目标理解课文内容,能按课后练习题的提示给课文分段,并说出各段大意。 二教学重点科利亚第一次挖不到木匣是怎么思考的,科利亚从这件事中受到什么启发这两点是教学重点。 三教学难点科利亚冥思苦想后对小伙伴说的那段话是教学难点,要通过帮助学生在理清句群层次的基础上理解内容。 四教学疑点课文写柯科利亚木匣里装的什么跟埋匣子有什么关系前面已经写了他从屋门口开始走,数了十步就用铲子挖起坑来,为什么后面又要写科利亚只数到十,就量了十步,埋下了木匣子?五教具科利亚坦东西和挖东西时量步子的示意图。 六教学方法导读法。 七课时安排三课时。 八教学过程第一课时(一)揭题审题今天我们学习第课,《科利亚的木匣》。 (板书课题)科利亚是一个小孩的名字,从题目看,这篇课文主要写出什么?(找出关键词:木匣)这篇课文围绕木匣写出了哪些内容呢?我们一起

来学习课文。 (二)学生自学课文默读课文。 读完后想:这篇课文讲了一件什么事?读生字表中的生字,要能读准字音,看清字形,并在课文中找出带有这些生字的词语,再联系上下文或查字典想想这个词语的意思。 划出自己不理解的词语。 (三)检查自学情况这篇课文写出了一件什么事?写出了科利亚埋木匣挖木匣的经过。 检查字词掌握情况。 认读箱倍数数()德(进行字形分析)简介卫国战争。 年德国法西斯入侵原苏联,苏联人民为了保卫祖国而与德国法西斯进行的战争。 苏联人民经过四年艰苦卓绝的战斗,至年月卫国战争胜利结束。 (四)再读课文,理清层次学生标明自然段,朗读课文。文章围绕木匣写了几层意思?(文章围绕木匣写了三层意思。)第一层:科利亚埋木匣。 第二层:科利亚挖木匣。第三层:科利亚从中受到启发。 学生分小组讨论怎样分段 指导第自然段的归属。 (这一段是过渡段。就在那一天,妈妈奶奶和科利亚到喀山去了。是承上,后面两句在那儿,他们住了差不多四年,科利亚长大了,上了小学,数数能数到一百多。

科利亚的木匣优秀教案 科利亚的木匣优秀教案 学习目标 ①认识匣、锯、阶3个生字。会写挖、鞋等13个字。能正确读 写冰鞋、斧头等15个词语。 ②正确、流利、有感情地朗读课文。 ③了解科利亚埋木匣和挖木匣的经过,懂得一切事物在变化的道理。 课前准备 ①生字词卡片。 ②抄写课文最后一段的小黑板。 第一课时 分步揭题 ①板书木匣,匣字注音,学习匣的音、形、义。 ②完整板书课题。 科利亚是个苏联的。这篇课文讲了他的什么事呢? 朗读课文,初步了解内容 ①学生自读,把课文读正确,想想课文讲了什么事。 ②指名学生朗读,纠正读错的地方。请学生说说课文的主要内容。(课文写了科利亚埋木匣、挖木匣的事。) 默读课文,了解叙述顺序

①布置默读。默读课文,边读边做记号,看看从哪儿到哪儿是讲科利亚埋木匣,从哪儿到哪儿是讲科利亚挖木匣的。 ②默读、思考,做记号,也可与同座讨论。 ③全班交流。 a.哪几个自然段讲埋木匣,哪几个自然段讲挖木匣? b.另外的几个自然段讲的是什么?(有的是讲情况的变化,有 的是讲从这件事受到的启发。) 学习字词 ①出示要求会写的13个生字,读一读,再组词。 ②观察字形,互相说说写这些字时要注意哪些地方。 ③学生写生字(两遍),再把词语表中列出的本课的词语抄写一遍。 第二课时 复习字词 ①用生字词卡片指名认读。 ②听写本课应掌握的词语。听写后对照词语表自我批改订正。 突出重点,加深理解 ①提出重点问题:科利亚是怎么找到木匣的?从这件事他懂得了什么道理? ②学生带着这个问题认真读书、思考。 ③全班交流对这个问题的看法。 ④教师出示课文最后科利亚说的话。引导学生用自己看到的.、 听到的或自己经历过的事例,说说对周围的一切都在起变化的体会。 ⑤鼓励学生把最后一段抄下来。

高中英语必修五课文及 翻译 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

-必修 5 Unit 2 The United Kingdom Reading PUZZLES IN GEOGRAPHY People may wonder why different words are used to describe these four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can clarify this question if you study British history. First there was England. Wales was linked to it in the thirteenth century. Now when people refer to England you find Wales included as well. Next England and Wales were joined to Scotland in the seventeenth century and the name was changed to "Great Britain". Happily this was accomplished without conflict when King James of Scotland became King of England and Wales as well. Finally the English government tried in the early twentieth century to form the United Kingdom by getting Ireland connected in the same peaceful way. However, the southern part of Ireland was unwilling and broke away to form its own government. So only Northern Ireland joined with England, Wales and Scotland to become the United Kingdom and this was shown to the world in a new flag called the Union Jack. To their credit the four countries do work together in some areas (eg, the currency and international relations), but they still have very different institutions. For example, Northern Ireland, England and Scotland have different educational and legal systems as well as different football teams for competitions like the World Cup! England is the largest of the four countries, and for convenience it is divided roughly into three zones. The zone nearest France is called the South of England, the middle zone is called the Midlands and the one nearest to Scotland is known as the North. You find most of the population settled in the south, but most of the industrial cities in the Midlands and the North of England. Although, nationwide, these cities are not as large as those in China, they have world-famous football teams and some of them even have two! It is a pity that the industrial cities built in the nineteenth century do not attract visitors. For historical architecture you have to go to older but smaller towns built by the Romans. There you will find out more about British history and culture. The greatest historical treasure of all is London with its museums, art collections, theatres, parks and buildings. It is the centre of national

Module 1British and American English Words,Words,Words British and American English are different in many ways 英式英语和美式英语在很多方面是不同的。 The first and most obvious way is in the vocabulary. 首先,最为明显的方面是在词汇方面。 There are hundreds of different words which are not used on the other side of the Atlantic, or which are used with a different meaning. 有成百上千的不同的词在大西洋彼岸是不被使用的或以不同的意思被使用。 Some of these words are well-known – Americans drive automobiles down freeways and fill up with gas; the British drive cars along motorways and fill up with petrol. 有一些词是非常有名的,美国人在高速公路上驾驶时给车(automobile 汽车)加油加的是gas;而英国人通常来给车加油用的是petrol(汽油)。 As a tourist, you will need to used the underground in London or the subway in New York, or maybe you will prefer to get around the town by taxi (British) or cab (American). 做为一个游客,你在伦敦将会使用underground來指地铁或在纽约使用subway,或许你将会更愿意选择用出租车taxi(英国)或cab(美国)来游览城市。 British and American Chips or French fries? But other words and expressions are not so well known. 但是其他词语和表达方式没有这麽广泛的被人所知。 Americans use a flashlight, while for the British, it’s a torch. 美国人把手电筒成为flashlight然而在英国,它被称做torch(火炬,火把;喷灯,吹管;光芒)。 The British queue up; Americans stand in line. 在英国英语当中,排队要用queue up 而在美国要用stand in line 。 Sometimes the same word ahs a slightly different meaning, which can be confusing. 有的时候同一个单词在意义上有轻微差别,这和种差别有事会使人疑惑不解。 Chips, for example, are pieces of hot fried potato in Britain; in the States chips are very thin and are sold in packets. 例如:Chips 在英国中指的是油炸的或热炸的薯条;在美国,Chips 是非常薄的并且是放在袋里出售的。 The British call these crisps. The chips the British know and love are French fries on the other side of the Atlantic. 英国人称它为Crisps英国人所熟悉并喜欢的这中薯条在大西洋彼岸却被称之为French fries 。 Have or have got ? There are a few differences in grammar, too. 在语法方面英式英语和美式英语也有一些不同。 The British say Have you got…? while Americans prefer Do you have…? 英国人通常说“have you got ...?”而美国人更愿意使用“Do you have ...?” An American might say My friend just arrived, but a British person would say My friend has just arrived. 一个美国人通常会说“My friend has just arrived .”但是一个英国人通常会说“My friend has just arrived.”Prepositions, too, can be different: compare on the team, on the weekend (American) with in the team, at the weekend (British). 介词的用法也有一定不同:我们可以比较一下,在美式英语中用on the team ,on the weekend 在英式英语中用in the team ,at the weekend 。 The British use prepositions where Americans sometimes omit them (I’ll see you Monday; write me soon!) 英国人用介词的地方美国人有时会省略掉(I’ll see you Monday ;Write me soon!)。 Colour or color?