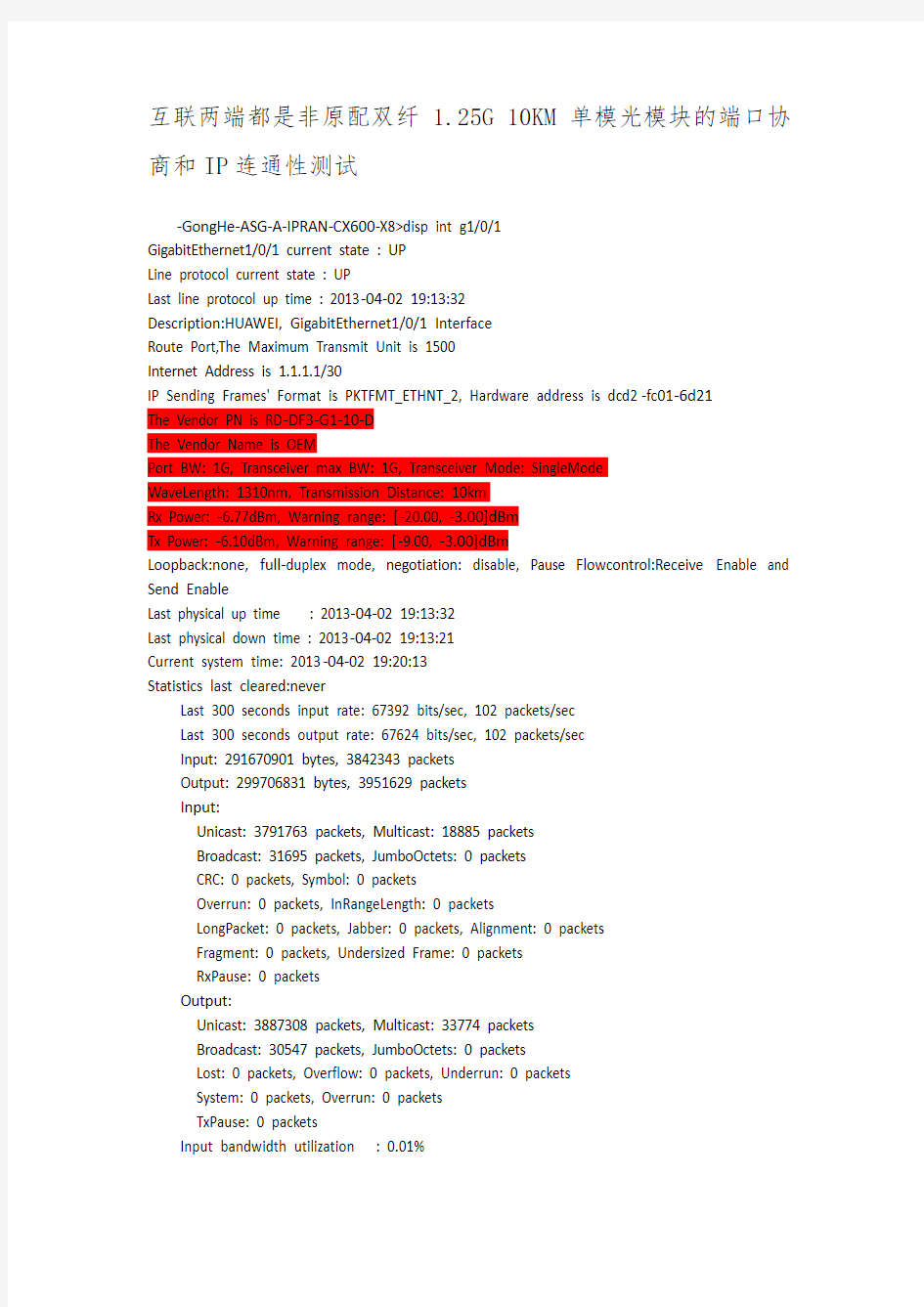

互联两端都是非原配双纤1.25G 10KM单模光模块的端口协商和IP连通性测试

GigabitEthernet1/0/1 current state : UP

Line protocol current state : UP

Last line protocol up time : 2013-04-02 19:13:32

Description:HUAWEI, GigabitEthernet1/0/1 Interface

Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500

Internet Address is 1.1.1.1/30

IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is dcd2-fc01-6d21

The Vendor PN is RD-DF3-G1-10-D

The Vendor Name is OEM

Port BW: 1G, Transceiver max BW: 1G, Transceiver Mode: SingleMode

WaveLength: 1310nm, Transmission Distance: 10km

Rx Power: -6.77dBm, Warning range: [-20.00, -3.00]dBm

Tx Power: -6.10dBm, Warning range: [-9.00, -3.00]dBm

Loopback:none, full-duplex mode, negotiation: disable, Pause Flowcontrol:Receive Enable and Send Enable

Last physical up time : 2013-04-02 19:13:32

Last physical down time : 2013-04-02 19:13:21

Current system time: 2013-04-02 19:20:13

Statistics last cleared:never

Last 300 seconds input rate: 67392 bits/sec, 102 packets/sec

Last 300 seconds output rate: 67624 bits/sec, 102 packets/sec

Input: 291670901 bytes, 3842343 packets

Output: 299706831 bytes, 3951629 packets

Input:

Unicast: 3791763 packets, Multicast: 18885 packets

Broadcast: 31695 packets, JumboOctets: 0 packets

CRC: 0 packets, Symbol: 0 packets

Overrun: 0 packets, InRangeLength: 0 packets

LongPacket: 0 packets, Jabber: 0 packets, Alignment: 0 packets

Fragment: 0 packets, Undersized Frame: 0 packets

RxPause: 0 packets

Output:

Unicast: 3887308 packets, Multicast: 33774 packets

Broadcast: 30547 packets, JumboOctets: 0 packets

Lost: 0 packets, Overflow: 0 packets, Underrun: 0 packets

System: 0 packets, Overrun: 0 packets

TxPause: 0 packets

Input bandwidth utilization : 0.01%

Output bandwidth utilization : 0.01%

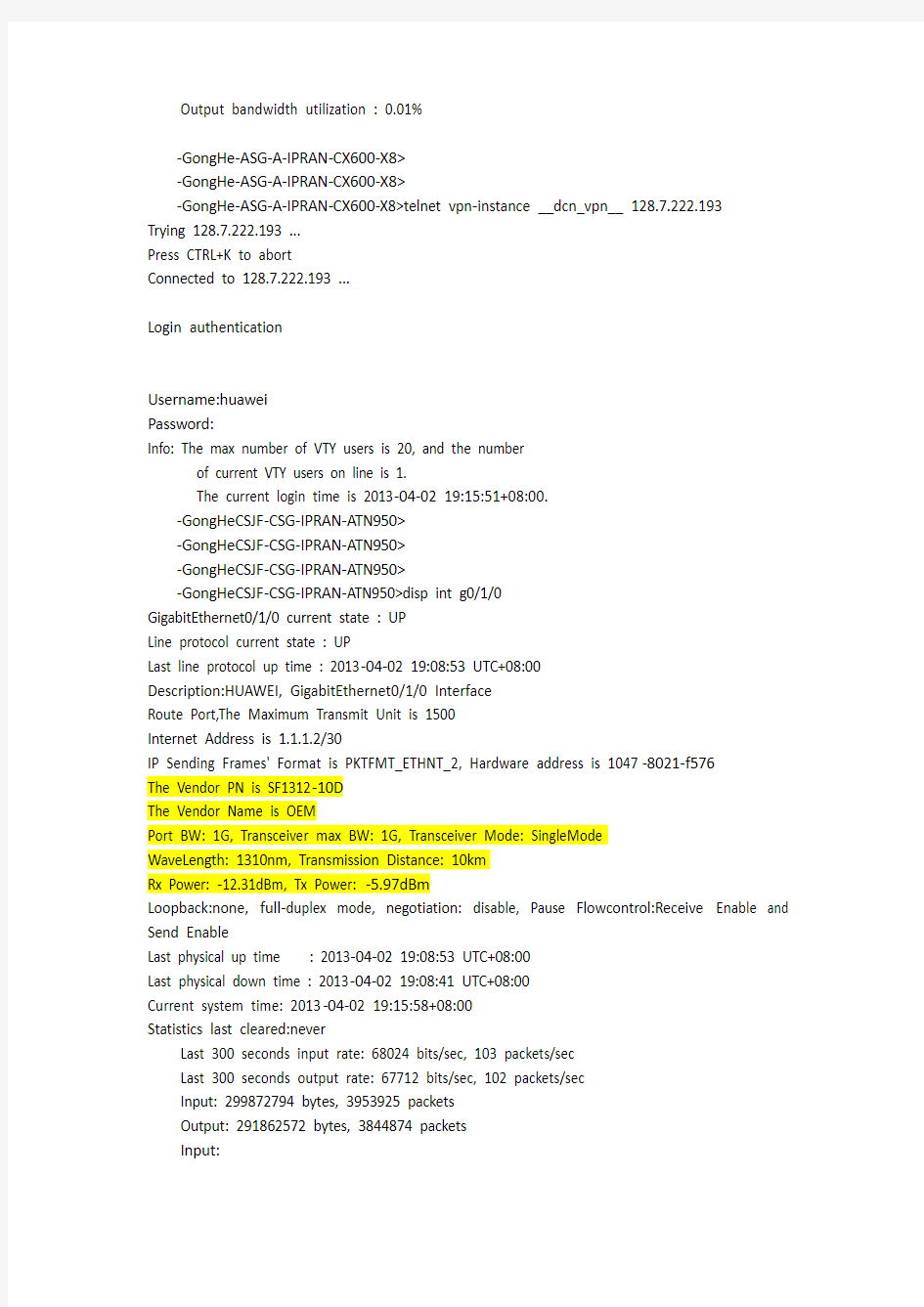

Trying 128.7.222.193 ...

Press CTRL+K to abort

Connected to 128.7.222.193 ...

Login authentication

Username:huawei

Password:

Info: The max number of VTY users is 20, and the number

of current VTY users on line is 1.

The current login time is 2013-04-02 19:15:51+08:00.

GigabitEthernet0/1/0 current state : UP

Line protocol current state : UP

Last line protocol up time : 2013-04-02 19:08:53 UTC+08:00

Description:HUAWEI, GigabitEthernet0/1/0 Interface

Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500

Internet Address is 1.1.1.2/30

IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1047-8021-f576

The Vendor PN is SF1312-10D

The Vendor Name is OEM

Port BW: 1G, Transceiver max BW: 1G, Transceiver Mode: SingleMode

WaveLength: 1310nm, Transmission Distance: 10km

Rx Power: -12.31dBm, Tx Power: -5.97dBm

Loopback:none, full-duplex mode, negotiation: disable, Pause Flowcontrol:Receive Enable and Send Enable

Last physical up time : 2013-04-02 19:08:53 UTC+08:00

Last physical down time : 2013-04-02 19:08:41 UTC+08:00

Current system time: 2013-04-02 19:15:58+08:00

Statistics last cleared:never

Last 300 seconds input rate: 68024 bits/sec, 103 packets/sec

Last 300 seconds output rate: 67712 bits/sec, 102 packets/sec

Input: 299872794 bytes, 3953925 packets

Output: 291862572 bytes, 3844874 packets

Input:

Unicast: 3889656 packets, Multicast: 33749 packets

Broadcast: 30520 packets, JumboOctets: 0 packets

CRC: 0 packets, Symbol: 0 packets

Overrun: 0 packets, InRangeLength: 0 packets

LongPacket: 0 packets, Jabber: 0 packets, Alignment: 0 packets

Fragment: 0 packets, Undersized Frame: 0 packets

RxPause: 0 packets

Output:

Unicast: 3794221 packets, Multicast: 18913 packets

Broadcast: 31740 packets, JumboOctets: 0 packets

Lost: 0 packets, Overflow: 0 packets, Underrun: 0 packets

System: 0 packets, Overruns: 0 packets

TxPause: 0 packets

Input bandwidth utilization : 0.01%

Output bandwidth utilization : 0.01%

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=1 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=2 ttl=255 time=32 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=3 ttl=255 time=12 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=4 ttl=255 time=41 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=5 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=6 ttl=255 time=12 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=7 ttl=255 time=12 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=8 ttl=255 time=12 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=9 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=10 ttl=255 time=12 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=11 ttl=255 time=21 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=12 ttl=255 time=6 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=13 ttl=255 time=8 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=14 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=15 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=16 ttl=255 time=9 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=17 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=18 ttl=255 time=8 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=19 ttl=255 time=7 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=20 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=21 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=22 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=23 ttl=255 time=12 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=24 ttl=255 time=10 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=26 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=27 ttl=255 time=16 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=28 ttl=255 time=9 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=29 ttl=255 time=22 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=30 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=31 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=32 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=33 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=34 ttl=255 time=18 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=35 ttl=255 time=15 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=36 ttl=255 time=17 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=37 ttl=255 time=15 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=38 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=39 ttl=255 time=12 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=40 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=41 ttl=255 time=12 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=42 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=43 ttl=255 time=7 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=44 ttl=255 time=9 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=45 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=46 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=47 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=48 ttl=255 time=7 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=49 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=50 ttl=255 time=8 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=51 ttl=255 time=15 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=52 ttl=255 time=15 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=53 ttl=255 time=8 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=54 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=55 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=56 ttl=255 time=9 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=57 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=58 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=59 ttl=255 time=15 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=60 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=61 ttl=255 time=16 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=62 ttl=255 time=15 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=63 ttl=255 time=17 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=64 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=65 ttl=255 time=16 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=66 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=67 ttl=255 time=8 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=68 ttl=255 time=9 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=70 ttl=255 time=9 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=71 ttl=255 time=11 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=72 ttl=255 time=10 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=73 ttl=255 time=11 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=74 ttl=255 time=9 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=75 ttl=255 time=7 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=76 ttl=255 time=10 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=77 ttl=255 time=12 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=78 ttl=255 time=8 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=79 ttl=255 time=12 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=80 ttl=255 time=10 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=81 ttl=255 time=12 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=82 ttl=255 time=12 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=83 ttl=255 time=15 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=84 ttl=255 time=11 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=85 ttl=255 time=35 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=86 ttl=255 time=10 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=87 ttl=255 time=11 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=88 ttl=255 time=7 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=89 ttl=255 time=11 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=90 ttl=255 time=9 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=91 ttl=255 time=7 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=92 ttl=255 time=7 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=93 ttl=255 time=15 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=94 ttl=255 time=11 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=95 ttl=255 time=16 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=96 ttl=255 time=10 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=97 ttl=255 time=11 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=98 ttl=255 time=9 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=99 ttl=255 time=15 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=100 ttl=255 time=10 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---

100 packet(s) transmitted

100 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 6/12/41 ms

互联两端都是非原配双纤1.25G 40KM 1310nm单模光模块的端口协商和IP连通性测试

目录

1 引言 (3) 1 编写目的 (3) 2 项目背景 (3) 3 定义规约 (4) 4 参考资料 (4) 2 测试概要 (5) 1 进度回顾 (5) 2 测试用例 (5) 3 测试方法 (5) 4 测试执行 (5) 5 测试环境 (6) 5.1 软硬件环境 (6) 5.2 网络拓扑...................................................... 错误!未定义书签。 3 测试结果 (7) 1 覆盖率 (7) 1.1 需求覆盖 (7) 2 缺陷汇总 (8) 3 缺陷分析 (9) 4 遗留缺陷 (9) 4 测试结论与建议 (10) 1 测试结论 (10) 1.1 功能性 (10) 1.2 易用性 (10) 1.3 可靠性 (10) 1.4 兼容性 (11) 1.5 安全性 (11) 2 典型缺陷引入原因分析 (11) 3 测试建议 (11)

1引言 1编写目的 编写该测试总结报告主要有以下几个目的: 1.通过对测试结果的分析,得到对软件质量的评价 2.分析测试的过程,产品,资源,信息,为以后制定测试计划提供参考3.评估测试测试执行和测试计划是否符合 4.分析系统存在的缺陷,为修复和预防bug提供建议 本测试总结报告适合以下读者: ◆项目管理人员 ◆测试负责人员 ◆项目组相关人员 2项目背景 提出者: 交办单位:XXXX 软件名称:XX系统 XXXX信息系统的建设是为了全面应用现代信息技术,集中统一地、科学地管理科技厅工作中形成的各类档案,满足对档案安全存储、快速检索、综合利用的要求,实现档案管理的信息化、现代化。对档案信息资源进行数字化管理和综合利用,使档案管理模式从以档案实体保管和利用转向档案信息的数字化存储和提供服务为重心,从而使档案工作进一步走向规化、数字化、网络化,提高档案

XX系统测试总结报告

1引言 1.1 编写目的 编写该测试总结报告主要有以下几个目的 1.通过对测试结果的分析,得到对软件质量的评价 2.分析测试的过程,产品,资源,信息,为以后制定测试计划提供参考 3.评估测试测试执行和测试计划是否符合 4.分析系统存在的缺陷,为修复和预防bug提供建议 1.2 背景 1.3 用户群 主要读者:XX项目管理人员,XX项目测试经理 其他读者:XX项目相关人员。 1.4 定义 严重bug:出现以下缺陷,测试定义为严重bug ?系统无响应,处于死机状态,需要其他人工修复系统才可复原。 ?点击某个菜单后出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误。 ?进行某个操作(增加、修改、删除等)后,出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误 ?当对必填字段进行校验时,未输入必输字段,出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误 ?系统定义不能重复的字段输入重复数据后,出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误 1.5 测试对象 略

1.6 测试阶段 系统测试 1.7 测试工具 Bugzilla缺陷管理系统 1.8 参考资料 《XX需求和设计说明书》 《XX数据字典》 《XX后台管理系统测试计划》 《XX后台管理系统测试用例》 《XX项目计划》 2测试概要 XX后台管理系统测试从2007年7月2日开始到2007年8月10日结束,共持续39天,测试功能点174个,执行2385个测试用例,平均每个功能点执行测试用例13.7个,测试共发现427个bug,其中严重级别的bug68个,无效bug44个,平均每个测试功能点2.2个bug。 XX总共发布11个测试版本,其中B1—B5为计划内迭代开发版本(针对项目计划的基线标识),B6-B8为回归测试版本。计划内测试版本,B1—B4测试进度依照项目计划时间准时完成测试并提交报告,其中B4版本推迟一天发布版本,测试通过增加一个人日,准时完成测试。B5版本推迟发布2天,测试增加2个人日,准时完成测试。 B6-B11为计划外回归测试版本,测试增加5个工作人日的资源,准时完成测试。 XX测试通过Bugzilla缺陷管理工具进行缺陷跟踪管理,B1—B4测试阶段都有详细的bug分析表和阶段测试报告。 2.1 进度回顾

技术资料 [项目名称] 系统测试报告 1测试内容及方法 1.1测试内容 本次测试严格按照《软件系统测试计划》进行,包括单元测试、集成测试、系统测试、用户接受度测试等内容。 1.2测试方法 正确性测试策略、健壮性测试策略、接口测试策略、错误处理测试策略、安全性测试策略、界面测试策略 1.3测试工作环境 1.3.1硬件环境 服务端 数据服务器: 处理器:Inter(R) Xeon(R) CPU E5410 @2.33GHz×2 操作系统:Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 内存空间:8G 硬盘空间:500G×2,RAID0 应用服务器: 处理器:Inter(R) Xeon(R) CPU E5410 @2.33GHz×2 操作系统:Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 内存空间:8G 硬盘空间:500G×2,RAID0 客户端 处理器:Inter(R) Core?2 Quad CPU Q6600 @2.4GHz

操作系统:Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 内存空间:2G 硬盘空间:200G 1.3.2软件环境 操作系统:Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 客户端浏览器:Internet Explorer 6.0/7.0 GIS软件:ArcGIS Server 9.3 WEB服务:IIS6.0 2缺陷及处理约定 2.1缺陷及其处理 2.1.1缺陷严重级别分类 严重程度修改紧急 程度 评定准则实例 高必须立即 修改 系统崩溃、不稳定、 重要功能未实现 1、造成系统崩溃、死机并且不能通过其它方法实现功能; 2、系统不稳定,常规操作造成程序非法退出、死循环、通讯中断或异 常,数据破坏丢失或数据库异常、且不能通过其它方法实现功能。 3、用户需求中的重要功能未实现,包括:业务流程、主要功能、安全 认证等。 中必须修改系统运行基本正 常,次要功能未实 现 1、操作界面错误(包括数据窗口内列名定义、含义不一致)。 2、数据状态变化时,页面未及时刷新。 3、添加数据后,页面中的内容显示不正确或不完整。 4、修改信息后,数据保存失败。 5、删除信息时,系统未给出提示信息。 6、查询信息出错或未按照查询条件显示相应信息。 7、由于未对非法字符、非法操作做限制,导致系统报错等,如:文本 框输入长度未做限制;查询时,开始时间、结束时间未做约束等。 8、兼容性差导致系统运行不正常,如:使用不同浏览器导致系统部分 功能异常;使用不同版本的操作系统导致系统部分功能异常。 低可延期修 改 界面友好性、易用 性、交互性等不够 良好 1、界面风格不统一。 2、界面上存在文字错误。 3、辅助说明、提示信息等描述不清楚。 4、需要长时间处理的任务,没有及时反馈给用户任务的处理状态。 5、建议类问题。

xxxxxxxxxxxxxxx 系统测试报告 xxxxxxxxxxx公司 20xx年xx月

版本修订记录

目录 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (1) 1.3术语解释 (1) 1.4参考资料 (1) 2测试概要 (2) 2.1系统简介 (2) 2.2测试计划描述 (2) 2.3测试环境 (2) 3测试结果及分析 (4) 3.1测试执行情况 (4) 3.2功能测试报告 (4) 3.2.1xxxx模块测试报告单 (4) 3.2.2xxxxx模块测试报告单 (5) 3.2.3xxxxxxxx模块测试报告单 (5) 3.2.4xxxxxxx模块测试报告单 (5) 3.2.5xxxxx模块测试报告单 (5) 3.3系统性能测试报告 (6) 3.4不间断运行测试报告 (6) 3.5易用性测试报告 (7) 3.6安全性测试报告 (8) 3.7可靠性测试报告 (8) 3.8可维护性测试报告 (10) 4测试结论与建议 (11) 4.1测试人员对需求的理解 (11) 4.2测试准备和测试执行过程 (11) 4.3测试结果分析 (11) 4.4建议 (11)

1引言 1.1编写目的 本测试报告为xxxxxx软件项目的系统测试报告,目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析,发现系统中存在的问题,描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能和性能要求。 预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层领导。 1.2项目背景 项目名称:xxxxxxx系统 开发方: xxxxxxxxxx公司 1.3术语解释 系统测试:按照需求规格说明对系统整体功能进行的测试。 功能测试:测试软件各个功能模块是否正确,逻辑是否正确。 系统测试分析:对测试的结果进行分析,形成报告,便于交流和保存。 1.4参考资料 1)GB/T 8566—2001 《信息技术软件生存期过程》(原计算机软件开发规范) 2)GB/T 8567—1988 《计算机软件产品开发文件编制指南》 3)GB/T 11457—1995 《软件工程术语》 4)GB/T 12504—1990 《计算机软件质量保证计划规范》 5)GB/T 12505—1990 《计算机软件配置管理计划规范》

XXX项目软件测试报告 编制: 审核: 批准:

目录 1概述..................................................... 错误!未定义书签。2测试概要................................................. 错误!未定义书签。 进度回顾.......................................... 错误!未定义书签。 测试环境.......................................... 错误!未定义书签。 软硬件环境.................................. 错误!未定义书签。 网络拓扑.................................... 错误!未定义书签。3测试结论................................................. 错误!未定义书签。 测试记录.......................................... 错误!未定义书签。 缺陷修改记录...................................... 错误!未定义书签。 功能性............................................ 错误!未定义书签。 易用性............................................ 错误!未定义书签。 可靠性............................................ 错误!未定义书签。 兼容性............................................ 错误!未定义书签。 安全性............................................ 错误!未定义书签。4缺陷分析................................................. 错误!未定义书签。 缺陷收敛趋势...................................... 错误!未定义书签。 缺陷统计分析...................................... 错误!未定义书签。5遗留问题分析............................................. 错误!未定义书签。 遗留问题统计...................................... 错误!未定义书签。

[系统名称+版本] 测试报告

版本变更记录

目录 版本变更记录 (2) 项目基本信息 (1) 第1章引言 (2) 1.1 编写目的 (2) 1.2 项目背景 (2) 1.3 参考资料 (2) 1.4 术语和缩略语 (2) 第2章测试概要 (3) 2.1 测试用例设计 (3) 2.2 测试环境与配置 (3) 2.2.1 功能测试 (3) 2.2.2 性能测试 (3) 2.3 测试方法和工具 (4) 第3章测试内容和执行情况 (4) 3.1 项目测试概况表 (4) 3.2 功能 (5) 3.2.1 总体KPI (5) 3.2.2 模块二 (5) 3.2.3 模块三 (5) 3.3 性能(效率) (6) 3.3.1 测试用例 (6) 3.3.2 参数设置 (6) 3.3.3 通信效率 (6) 3.3.4 设备效率 (7) 3.3.5 执行效率 (7) 3.4 可靠性 (8) 3.5 安全性 (8) 3.6 易用性 (8) 3.7 兼容性 (8) 3.8 安装和手册 (9) 第4章覆盖分析 (9) 第5章缺陷的统计与分析 (10) 5.1 缺陷汇总 (10) 5.2 缺陷分析 (10) 5.3 残留缺陷与未解决问题 (10) 第6章测试结论与建议 (11) 6.1 测试结论 (11) 6.2 建议 (11)

项目基本信息

第1章引言 1.1 编写目的 [以下作为参考] 本测试报告为XXX项目的测试报告,目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果,描述系统是否符合需求(或达到XXX功能目标)。预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层经理。 …… [可以针对不同的人员进行阅读范围的描述。什么类型的人可以参见报告XXX页XXX章节等。] 1.2 项目背景 本报告主要内容包括: [对项目目标和目的进行简要说明。必要时包括简史,这部分不需要脑力劳动,直接从需求或者招标文件中拷贝即可。] 1.3 参考资料 [需求、设计、测试用例、手册以及其他项目文档都是范围内可参考。 测试使用的国家标准、行业指标、公司规范和质量手册等等。] 1.4 术语和缩略语 [列出设计本系统/项目的专用术语和缩写语约定。对于技术相关的名词和与多义词一定要注明清楚,以便阅读时不会产生歧义。]

(项目名称) 测试报告 测试执行人员签:___________ _ 测试负责人签字:__________ __ _ 开发负责人签字:_________ ___ _ 项目负责人签字:________ ____ _ 研发部经理签字:_______ _ _____ XXXXXXXXXXX公司软件测试组 XXXX年XX月

目录 1 测试概要 (3) 1.1 项目信息 (3) 1.2 测试阶段 (3) 2 测试结果 (3) 2.1 测试结论 (3) 2.2 测试总结 (3) 3 测试环境 (3) 3.1 系统拓扑图 (4) 3.2 环境详细信息 (4) 4 测试分析 (4) 4.1 测试进度总结 (4) 4.2 测试需求覆盖情况 (5) 5 缺陷统计与分析 (5) 5.1 按功能模块划分 (5) 5.2 按状态分布 (6) 5.3 缺陷收敛情况 (6) 5.4 遗留缺陷 (6) 6 建议 (7)

1 测试概要 1.1 项目信息 1.2 测试阶段 [描述测试所处阶段,描述本次系统测试是第几轮和所涵盖的测试类型。如下示例] 本次测试属于系统测试第一轮,测试类型包括:安装测试、功能测试、易用性测试、安全性测试、兼容性测试、文档测试、性能测试和稳定性测试。 2 测试结果 2.1 测试结论 [说明本轮测试完成后,是否存在遗留问题,是否通过测试,是否测试通过。] 2.2 测试总结 [对本次验收测试工作进行总结。] 3 测试环境

3.1 系统拓扑图 [使用Visio画出本次验收测试的测试环境框图。如下示例:] 3.2 环境详细信息 [列出本次验收测试使用到的所有软硬件设备信息,列表内容应该包含测试环境框图中的所有软硬件。] 4 测试分析 4.1 测试进度总结

[项目名称] 系统测试报告 1测试内容及方法 1.1测试内容 本次测试严格按照《软件系统测试计划》进行,包括单元测试、集成测试、系统测试、用户接受度测试等内容。 1.2测试方法 正确性测试策略、健壮性测试策略、接口测试策略、错误处理测试策略、安全性测试策略、界面测试策略 1.3测试工作环境 1.3.1硬件环境 服务端 数据服务器: 处理器:Inter(R) Xeon(R) CPU E5410 @2.33GHz X 2 操作系统:Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 内存空间:8G 硬盘空间:500G X 2 , RAIDO 应用服务器: 处理器:Inter(R) Xeon(R) CPU E5410 @2.33GHz X 2 操作系统:Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 内存空间:8G 硬盘空间:500G X 2 , RAID0 客户端 处理器:Inter(R) Core ? 2 Quad CPU Q6600 @2.4GHz 操作系统:Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2

内存空间:2G 硬盘空间:200G 1.3.2软件环境 操作系统:Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 客户端浏览器:In ternet Explorer 6.0/7.0 GIS 软件:ArcGIS Server 9.3 WEB 服务:IIS6.0 2缺陷及处理约定 2.1缺陷及其处理 2.1.1缺陷严重级别分类

系统测试报告 1 系统测试报告写作的目的 1、软件测试人员对整个系统测试工作进行总结,对被测试对象进行评估,并对以后的测试工作给出建议 2、测试经理通过测试报告了解被测试产品的质量情况、测试过程的质量 3、软件开发项目经理通过软件测试报告了解开发产品的质量情况,并在下阶段的开发工作中采取应对措施 4、在软件测试报告中,软件测试人员作出的软件产品质量评估,可以作为软件产品是否对外发布的重要参考依据。 2 系统测试报告写作的要点 2.1 概述 简单介绍被测对象、测试特性及其版本/修订级别情况 指明本次系统测试活动所依据的测试计划、测试方案、测试用例及测试过程,对测试内容也要进行简要说明 2.2 测试时间、地点、人员 描述本次测试的时间,地点和测试人员,以及人员分工。 例如: 2.3 环境描述 描述本次测试的环境,包括软硬件、测试仪器、组网图等。

2.4 总结和评价 2.4.1 测试过程质量统计评估 1、工作量数据统计 例如: 分析: 1)可以根据不同模块每千行代码投入的工作量来查看哪些模块测试比较充分;哪些模块测试不够充分。 2)结合模块的实际情况,对关键模块或者复杂模块投入的测试人时比例应相对较高;对非关键或者简单的模块投入的测试人时比例可以相对较低,根据该指标可以用来衡量测试过程中测试资源的分布是否合理。 2、用例数统计

分析: 1)可以根据用例数/KLOC来查看哪些模块用例设计的比较充分;哪些模块用例设计的相对比较少,结合模块的具体特点,需要进行分析,避免关键模块用例设计不充分的情况。2)可以根据不同模块用例数来了解不同测试人员的工作量;结合时间方面的数据,对工作量少而花费时间较多的情况进行调查分析,对其中存在的问题采取相关策略进行有效的规避。 3、用例对需求的覆盖率

言简意赅,远见卓识。望君采纳。谢谢!删除水印可,编辑页眉,选中水印,点击删除。 软件系统测试报告 实用版 2019年06月

版本修订记录

测试报告 目录 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (1) 1.3术语解释 (1) 1.4参考资料 (1) 2测试概要 (2) 2.1系统简介 (2) 2.2测试计划描述 (2) 2.3测试环境 (2) 3测试结果及分析 (3) 3.1测试执行情况 (3) 3.2功能测试报告 (3) 3.2.1系统管理模块测试报告单 (3) 3.2.2功能插件模块测试报告单 (4) 3.2.3网站管理模块测试报告单 (4) 3.2.4内容管理模块测试报告单 (4) 3.2.5辅助工具模块测试报告单 (4) 3.3系统性能测试报告 (4) 3.4不间断运行测试报告 (5) 3.5易用性测试报告 (5) 3.6安全性测试报告 (6) 3.7可靠性测试报告 (6) 3.8可维护性测试报告 (7) 4测试结论与建议 (9) 4.1测试人员对需求的理解 (9) 4.2测试准备和测试执行过程 (9) 4.3测试结果分析 (9) 4.4建议 (9)

1引言 1.1 编写目的 本测试报告为xxxxxx软件项目的系统测试报告,目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析,发现系统中存在的问题,描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能和性能要求。 预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层领导。 1.2 项目背景 ?项目名称:xxxxxxx系统 ?开发方:xxxxxxxxxx公司 1.3 术语解释 系统测试:按照需求规格说明对系统整体功能进行的测试。 功能测试:测试软件各个功能模块是否正确,逻辑是否正确。 系统测试分析:对测试的结果进行分析,形成报告,便于交流和保存。 1.4 参考资料 1)GB/T 8566—2001 《信息技术软件生存期过程》(原计算机软件开发规范) 2)GB/T 8567—1988 《计算机软件产品开发文件编制指南》 3)GB/T 11457—1995 《软件工程术语》 4)GB/T 12504—1990 《计算机软件质量保证计划规范》 5)GB/T 12505—1990 《计算机软件配置管理计划规范》

编号:201 编制人赵斌审定人时间2006-4-7 软件名称*** 电子商务网站编号/版本 测试用例测试客户端的兼容性 用例编号C01 用例描述操作系统: 测试站点能否在windows 的各个版本上浏览? 有些字体在某个系统上可能不 存在,因此需要确认选择了备用字体。如果用户使用两种操作系统,请确认站 点未使用只能在其中一种操作系统上运行的插件。 浏览器: 测试站点能否使用Netscape 、Internet Explorer 进行浏览。有些HTML 命令 或脚本只能在某些特定的浏览器上运行。请确认有图片的替代文字,因为可能 会有用户使用文本浏览器。如果您使用SSL 安全特性,则只需对 3.0 以上版 本的浏览器进行验证,但是对于老版本的用户应该有相关的消息提示。 视频设置: 页面版式在640x400 、600x800 或1024x768 的分辨率模式下是否显示正 常? 字体是否太小以至于无法浏览? 或者是太大? 文本和图片是否对齐? 输入说明Os IE 5.0 IE 5.5 IE6.0 IE7.0 TT Netscape4. Browser Windows95 Windows98

同时查看系统界面在各种分辨率模式下的显示情况 实际结果 Windows98se WindowsNT Windows me Windows 2000 p ** ** *** ** * * Windows 2000 s Windows XP p *** Windows XP h Windows * 2003

Os sw Word9 5 Word97 Word200 Word200 3 WPS IE PS Windows95 Windows98 Windows98se WindowsNT Windows me Windows 2000 p Windows 2000 s ** * Windows XP p *** ** * * * Windows XP h ** * Windows 2003 *

技术文件 技术文件名称:XX软件集成测试报告技术文件编号: 版本: 共页 (包括封面) 拟制 审核 会签 标准化 批准 特灵达新时技术有限公司

目录 1编写目的 (2) 2术语、定义和缩略语 (2) 2.1术语、定义 (2) 2.2缩略语 (2) 3测试任务描述 (2) 4测试环境 (2) 4.1测试环境描述 (2) 4.1.1硬件环境描述 (2) 4.1.2软件环境描述 (2) 4.2测试环境比较 (2) 5故障描述 (2) 5.1××××测试模块 (2) 5.2××××测试模块 (4) 6测试结果分析 (4) 6.1××××模块测试结果分析 (4) 6.2总体测试结果分析 (4) 6.3测试结论 (4) 7测试总结 (4) 8参考资料 (5) 9附录:测试现场记录 (5)

1编写目的 < 提示:编写者可以照抄下列语句,说明《软件测试报告》的编写目的,也可以适当修改。> “编写本《软件测试报告》的目的在于以书面的形式对测试结果进行总结,给软件的评价提供依据。” 2术语、定义和缩略语 2.1术语、定义 <要求:逐项列出本文中用到的难以理解或可能引起混淆的术语及其定义。> 2.2缩略语 本文件应用了以下缩略语: <要求:逐项列出本文中用到的缩略语及其原文和汉语含义。> 3测试任务描述 <要求:简要描述本次测试的测试模块,各测试模块包含的测试任务,包括测试任务的名称、测试任务的目的和内容。> 4测试环境 4.1测试环境描述 4.1.1硬件环境描述 < 要求:描述实际测试中采用的硬件环境,主要指硬件设备的配置关系。如,采用了哪些硬件设备,各硬件之间是怎么搭配的。> 4.1.2软件环境描述 <要求:描述实际测试中采用的软件环境,如操作系统、嵌入式软件的版本、维护台版本和软件工具,以及各软件版本之间的配置关系。> 4.2测试环境比较 <要求:指出测试环境与实际运行环境(如局方的运行环境)的差异,分析这些差异将给测试结果带来的影响。> 5故障描述 5.1××××测试模块 <要求:根据《软件测试方案》中划分的模块,针对每个模块以表格的方式描述测试中出现的故障。以下的表格仅作为参考,其中第一个表指的是该模块中采用的功能测试方法的测试故障描述,第二个表采用走读等代码级测试方法的软件错误描述。> 表x:故障一览表(对于功能性测试,若无功能性测试则此表不用):

(OA号:OA号/无)XXX产品名称XX版本(提测日期:YYYY.MM.dd) 第XX轮 功能/性能/稳定性/兼容性测试报告

修订历史记录 A - 增加 M - 修订 D - 删除

1.概述 (4) 1.1 测试目的 (4) 1.2 测试背景 (4) 1.3 测试资源投入 (4) 1.4 测试功能 (5) 1.5 术语和缩略词 (5) 1.6 测试范围............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.测试环境 (6) 2.1 测试软件环境 (6) 2.2 测试硬件资源 (7) 2.3 测试组网图 (6) 3.测试用例执行情况 (7) 4.测试结果分析(大项目) (8) 4.1 Bug趋势图 (8) 4.2 Bug严重程度 (9) 4.3 Bug模块分布 (9) 4.4 Bug来源............................................................................................ 错误!未定义书签。 5.测试结果与建议 (10) 5.1 测试结果 (10) 5.2 建议 (11) 5.3 测试差异分析 (11) 6.测试缺陷分析 (11) 7.未实现需求列表 (11) 8.测试风险 (12) 9.缺陷列表 (12)

1.概述 1.1 测试目的 本报告编写目的,指出预期读者范围。 1.2 测试背景 对项目目标和目的进行简要说明,必要时包括该项目历史做一些简介。 1.3 测试资源投入 //针对本轮测试的一个分析 //测试项:功能测试、性能测试、稳定性测试等

XXXX软件项目系统测试报告

1.引言部分 1.1项目背景 本测试报告的具体编写目的,指出预期的读者范围。 本测试报告为(系统名称)系统测试报告;本报告目的在于总结测试阶段的测试及测试结果分析,描述系统是否达到需求的目的。 本报告预期参考人员包括测试人员、测试部门经理、项目管理人员、SQA人员和其他质量控制人员。 1.2参考资料 XXXX需求说明书 2.测试基本信息 2.1测试范围 2.2测试案例设计思路 根据上述测试范围测试点进行测试用例的设计。

3.测试结果及缺陷分析 3.1测试执行情况与记录 3.1.1测试组织 3.1.2测试时间 3.1.3冒烟情况 3.1.4测试用例统计 3.2缺陷的统计与分析 缺陷汇总: 列出本次实际发现缺陷数、解决的缺陷数、残留的缺陷数、未解决的缺陷数。 缺陷分析: 对测试中发现的缺陷按缺陷类型、严重程度进行分类统计: 对测试中发现的缺陷就其功能分布、测试阶段进行统计,分析软件缺陷倾向及其主要原因: 残留缺陷与未解决问题 对残留缺陷对系统功能的影响情况进行分析:对未解决问题对项目的影响(如有,列表说明)

4.测试结论与建议 4.1风险分析及建议 有/无按实际写 4.2测试结论 本项目根据业务需求及开发人员的反馈意见,覆盖了所有的测试需求及案例,均已在ST环境测试完成,有效案例一共 xx个,执行率 xx%,,成功率 xx%,缺陷关闭率为xx%,目前缺陷均已修复并回归关闭; 综上所述,xx需求达到ST项目测试出口标准,本项目ST测试(通过/不通过),可以进行验收测试 5.交付文档 《xxx需求_系统测试计划》 《xx需求_测试案例》 《xx需求_ST测试报告》 友情提示:本资料代表个人观点,如有帮助请下载,谢谢您的浏览!

安立TraceView –版本4.0 金江乡庙下村3#.SOR Page 1 [ Language: CH ] [ Cable ID: ] [ Wavelength: 1310 ] [ Org. Loc: ] [ Term. Loc: ] [ Cable Code: ] [ Condition:BC ] [ Operator: ] [ Comment: ] [ Supplier: YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION ] [ OTDR Model: AQ1200 ] [ S/N: 91M146206 ] [ Optics Mod: otdr AL ] [ S/N: 0 ] [ S/W Rev.: 1.12 ] [ Other: ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 初始曲线: 日期:10/10/2015 范围: 5 Km 时间:16:10下午分辨率: 1.000 Km 产品类型:AQ1200 脉冲宽度: 100 ns 光模块:OTDR AL 折射率: 1.460000 光纤类型:单模波长: 1310 nm FAS 阈值:水平移动: 0.000 Km 损耗: 0.10 db 垂直移位: 0.00 db 反射:-65.53 db 平均数: 5120 光纤断点: 3 db 背向散射系数:-80.00 db 曲线类型: SR4731 曲线标记:分析 光回损: 17.22 db [ O ] [ 0.35,0.44 ] 分析结果 -- ------------------------------------------------ 特性位置事件—事件损耗反射 #/类型 (Km) (db)( db/ Km) (db) (db) ---------------------------------------------------------------- 1/E 0.2531 0.20 0.300 >3.00 -16.93 全部 (端到端) 损耗:0.04 db

软件测试报告项目:博客系统 专业:软件技术班级:xxxx班 学号:xxxxxxxxx 姓名:xxxx冬 xxx学院 xx 2011年xx月

测试项目简介

一、测试报告内容 1.测试报告目的 通过对博客系统的测试实训案例,我们可以学习到博客系统需要的功能模块,以及各个功能模块之间的关系。使用软件测试中的单元测试技术可以更好的让我们认识软件测试这一后起之秀在计算机领域中的作用和发展的前景。 2. 测试项目需求 博客系统为网友们提供了一个相互交流、学习的平台。博客的两大基本功能是共享和交流,共享是将文章、图片、心得等一些很私人的东西拿出来和大多数人一起分享;交流是有着同样兴趣、爱好、语言的一类人之间的联系。 此博客系统主要分为3大功能模块: 1)个人博客空间 2)个人博客管理 3)博客后台管理 3.系统功能模块介绍 1)个人博客空间是为他人提供浏览、查看博客内容的平台,在这个空间中,可以浏览文章、发表留言、添加好友和浏览相册等。如图1-1所示。 图1-1 个人博客空间功能结构图

2)个人博客管理和博客后台管理系统主要用于对博客用户和管理员的管理。博客后台管理包括用户管理、文章管理、相册管理和修改管理员密码,其功能结构图如图1-2所示。 图1-2 博客后台结构图 二、测试概要 1.测试内容与环境 (1)测试环境 (2)测试方法 单元测试又称模块测试,是针对软件设计的最小单位——程序模块,进行正确性检验的测试工作。这个阶段我们会对各个程序模块可能存在的错误进行分析,测试。 集成测试也称为组装测试。在单元测试的基础上,将所有模块按照设计要求组装成为系统,进行集成测试,这个阶段我们查看模块之间的连接功能,以及可能出现的错误。 采用黑盒测试法对以上测试项进行测试。

(项目名称) 令狐采学 测试报告 测试执行人员签:____________ 测试负责人签字:__________ __ _ 开发负责人签字:_________ ___ _ 项目负责人签字:________ ____ _ 研发部经理签字:________ _____ XXXXXXXXXXX公司软件测试组 XXXX年XX月 目录 1测试概要1 1.1项目信息1 1.2测试阶段1 2测试结果1 2.1测试结论1 2.2测试总结1 3测试环境1 3.1系统拓扑图1 3.2环境详细信息2

令狐采学创作4测试分析2 4.1测试进度总结2 4.2测试需求覆盖情况3 5缺陷统计与分析3 5.1按功能模块划分3 5.2按状态分布3 5.3缺陷收敛情况4 5.4遗留缺陷4 6建议4

1 测试概要 1.1 项目信息 1.2 测试阶段 [描述测试所处阶段,描述本次系统测试是第几轮和所涵盖的测试类型。如下示例]本次测试属于系统测试第一轮,测试类型包括:安装测试、功能测试、易用性测试、安全性测试、兼容性测试、文档测试、性能测试和稳定性测试。 2 测试结果 2.1 测试结论 [说明本轮测试完成后,是否存在遗留问题,是否通过测试,是否测试通过。] 2.2 测试总结 [对本次验收测试工作进行总结。] 3 测试环境 3.1 系统拓扑图 [使用Visio画出本次验收测试的测试环境框图。如下示例:]

3.2 环境详细信息 [列出本次验收测试使用到的所有软硬件设备信息,列表内容应该包含测试环境框图中的所有软硬件。] 4 测试分析 4.1 测试进度总结

?偏差原因分析:测试人员***请病假两天,由于最初没有对人力资源进行合理规划,导致这期间该测试项目被挂起。 ?经验总结:。。。。。 4.2 测试需求覆盖情况 5 缺陷统计与分析 5.1 按功能模块划分 5.2 按状态分布

软件系统测试报告模板

[项目名称] 系统测试报告 1测试内容及方法 1.1测试内容 本次测试严格按照《软件系统测试计划》进行,包括单元测试、集成测试、系统测试、用户接受度测试等内容。 1.2测试方法 正确性测试策略、健壮性测试策略、接口测试策略、错误处理测试策略、安全性测试策略、界面测试策略 1.3测试工作环境 1.3.1硬件环境 服务端 数据服务器: 处理器:Inter(R) Xeon(R) CPU E5410 @2.33GHz×2 操作系统:Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 内存空间:8G 硬盘空间:500G×2,RAID0 应用服务器:

处理器:Inter(R) Xeon(R) CPU E5410 @2.33GHz×2 操作系统:Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 内存空间:8G 硬盘空间:500G×2,RAID0 客户端 处理器:Inter(R) Core?2 Quad CPU Q6600 @2.4GHz 操作系统:Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 内存空间:2G 硬盘空间:200G 1.3.2软件环境 操作系统:Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 客户端浏览器:Internet Explorer 6.0/ 7.0 GIS软件:ArcGIS Server 9.3 WEB服务:IIS6.0

2缺陷及处理约定2.1缺陷及其处理 2.1.1缺陷严重级别分类 3差异与错误汇总3.1测试覆盖情况表

软件系统测试报告 2016年06月

版本修订记录

目录 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (1) 1.3术语解释 (1) 1.4参考资料 (1) 2测试概要 (2) 2.1系统简介 (2) 2.2测试计划描述 (2) 2.3测试环境 (2) 3测试结果及分析 (3) 3.1测试执行情况 (3) 3.2功能测试报告 (3) 3.2.1系统管理模块测试报告单 (3) 3.2.2功能插件模块测试报告单 (4) 3.2.3网站管理模块测试报告单 (4) 3.2.4内容管理模块测试报告单 (4) 3.2.5辅助工具模块测试报告单 (4) 3.3系统性能测试报告 (4) 3.4不间断运行测试报告 (5) 3.5易用性测试报告 (5) 3.6安全性测试报告 (6) 3.7可靠性测试报告 (6) 3.8可维护性测试报告 (7) 4测试结论与建议 (8) 4.1测试人员对需求的理解 (8) 4.2测试准备和测试执行过程 (8) 4.3测试结果分析 (8) 4.4建议 (8)

1引言 1.1 编写目的 本测试报告为xxxxxx软件项目的系统测试报告,目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析,发现系统中存在的问题,描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能和性能要求。 预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层领导。 1.2 项目背景 ?项目名称:xxxxxxx系统 ?开发方:xxxxxxxxxx公司 1.3 术语解释 系统测试:按照需求规格说明对系统整体功能进行的测试。 功能测试:测试软件各个功能模块是否正确,逻辑是否正确。 系统测试分析:对测试的结果进行分析,形成报告,便于交流和保存。 1.4 参考资料 1)GB/T 8566—2001 《信息技术软件生存期过程》(原计算机软件开发规范) 2)GB/T 8567—1988 《计算机软件产品开发文件编制指南》 3)GB/T 11457—1995 《软件工程术语》 4)GB/T 12504—1990 《计算机软件质量保证计划规范》 5)GB/T 12505—1990 《计算机软件配置管理计划规范》

软件系统测试报告 实用版 2016年06月

版本修订记录

目录 1 引言..................................... 错误!未定义书签。 编写目的............................... 错误!未定义书签。 项目背景............................... 错误!未定义书签。 术语解释............................... 错误!未定义书签。 参考资料............................... 错误!未定义书签。 2 测试概要................................. 错误!未定义书签。 系统简介............................... 错误!未定义书签。 测试计划描述........................... 错误!未定义书签。 测试环境............................... 错误!未定义书签。 3 测试结果及分析........................... 错误!未定义书签。 测试执行情况........................... 错误!未定义书签。 功能测试报告........................... 错误!未定义书签。 系统管理模块测试报告单............. 错误!未定义书签。 功能插件模块测试报告单............. 错误!未定义书签。

网站管理模块测试报告单............. 错误!未定义书签。 内容管理模块测试报告单............. 错误!未定义书签。 辅助工具模块测试报告单............. 错误!未定义书签。 系统性能测试报告....................... 错误!未定义书签。 不间断运行测试报告..................... 错误!未定义书签。 易用性测试报告......................... 错误!未定义书签。 安全性测试报告......................... 错误!未定义书签。 可靠性测试报告......................... 错误!未定义书签。 可维护性测试报告....................... 错误!未定义书签。 4 测试结论与建议........................... 错误!未定义书签。 测试人员对需求的理解................... 错误!未定义书签。 测试准备和测试执行过程................. 错误!未定义书签。 测试结果分析........................... 错误!未定义书签。 建议 .................................. 错误!未定义书签。