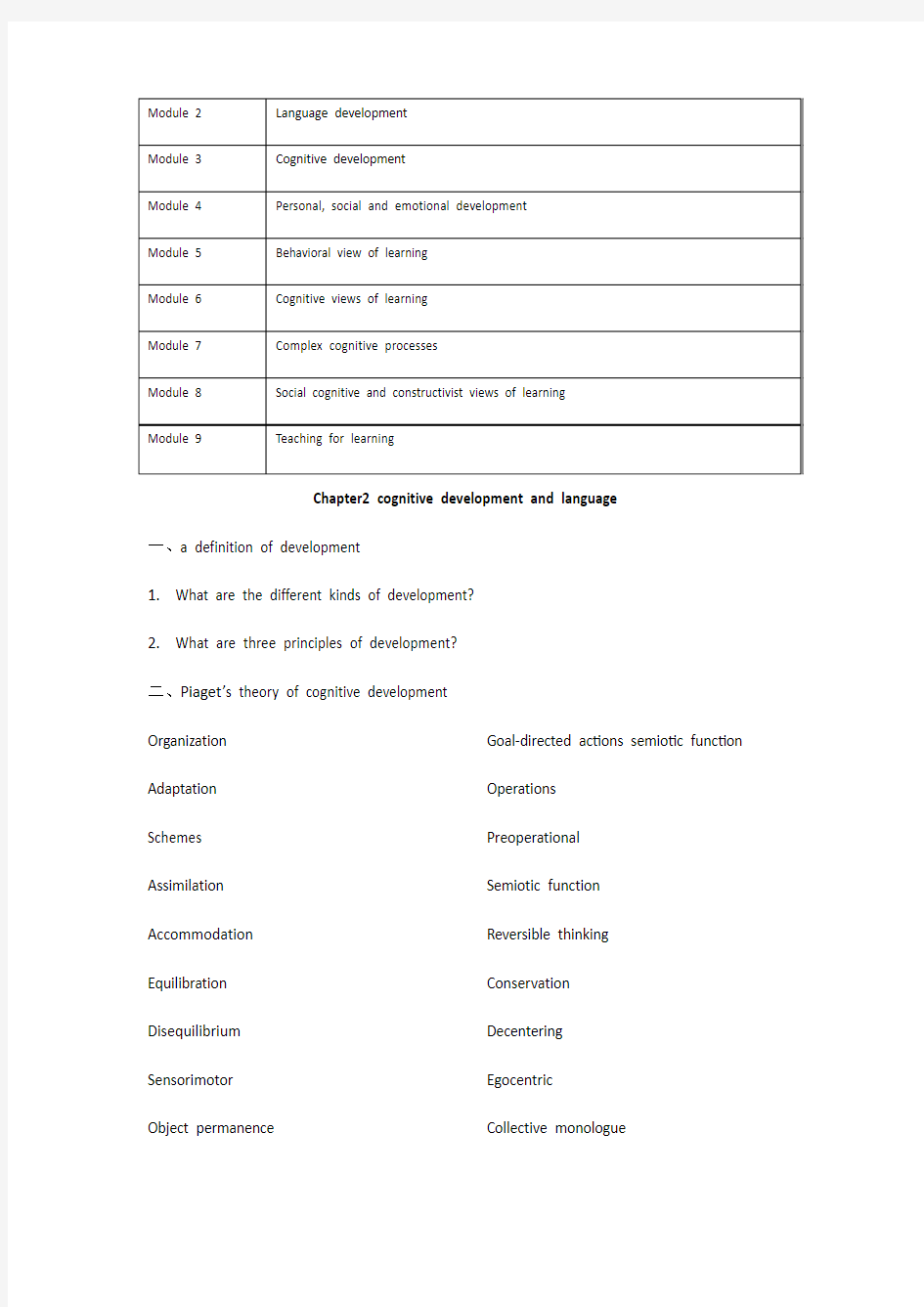

Chapter2 cognitive development and language

一、a definition of development

1.What are the different kinds of development?

2.What are three principles of development?

二、Piaget’s theory of cognitive development

Organization Adaptation Schemes Assimilation Accommodation Equilibration Disequilibrium Sensorimotor Object permanence Goal-directed actions semiotic function Operations

Preoperational

Semiotic function

Reversible thinking

Conservation

Decentering

Egocentric

Collective monologue

Concrete operations Identity Compensation Classification Reversibility Seriation

Formal operations Hypothetico-deductive reasoning Adolescent egocentrism

Neo-Piagetian theories

1.What are the main influences on cognitive development?

2.What is a scheme?

3.As children move from sensorimotor to formal-perational thinking, what are the major

changes?

4.What are some limitations od piaget’s theory?

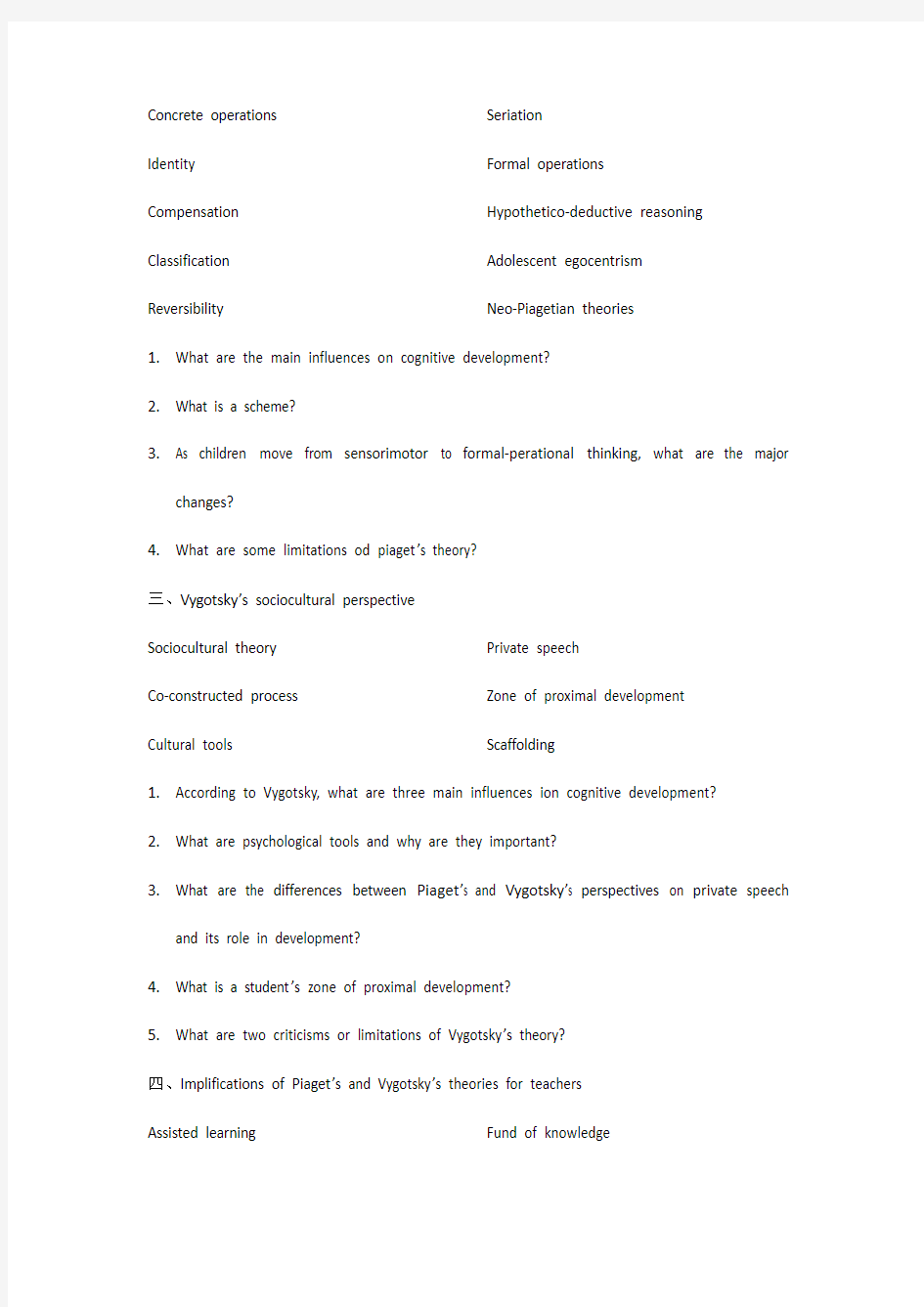

三、Vygotsky’s sociocultural perspective

Sociocultural theory Co-constructed process Cultural tools Private speech

Zone of proximal development Scaffolding

1.According to Vygotsky, what are three main influences ion cognitive development?

2.What are psychological tools and why are they important?

3.What are the differences between Piaget’s and Vygotsky’s perspectives on private speech

and its role in development?

4.What is a student’s zone of proximal development?

5.What are two criticisms or limitations of Vygotsky’s theory?

四、Implifications of Piaget’s and Vygotsky’s theories for teachers

Assisted learning Fund of knowledge

1.What is the “problem of the match” described by Hunt?

2.What is active learning? Why is Piaget’s theory of cognitive development consistent with

active learning?

3.What is assisted learning and what role does scaffolding play?

Chapter3 personal, social, and emotional development

一、Erikson: stages of individual development

Psychosocial Developmental crisis Autonomy Initiative

Industry

Identity Identity diffusion Identity foreclosure Moratorium Identity achievement Generativity Integrity

1.What are Erikson’s stages of psychosocial development?

二、Bronfenbrenner: the social context for development

1.Describe bronfenbrenner’s bioecological model of development?

2.What are some aspects of the family that affect students in school?

3.How does divorce affect students?

4.How can teacher’s academic and personal caring affect students?

三、Emotional and moral development

Moral reasoning Moral dilemma

1.What are the key differences among the preconventional, conventional, and

postconventional levels of moral reasoning?

Chapter 6 behavior views of learning

一、Understanding learning

Learning Behavioral learning theories

1.What is learning?

二、Early explanations of learning: contiguity and classical conditioning

Contiguity Stimulus Response Classical conditioning Respondents Neutral stimulus Unconditioned stimulus (US) Unconditioned response (UR) Conditioned stimulus (CS) Conditioned response (CS)

1.How does a neutral stimulus become a conditioned stimulus?

三、Operational conditioning: trying new responses

Operants

Operant conditioning Antecedents Consequences Reinforcement Reinforcer

Positive reinforcement Negative reinforcement Aversive

Punishment

Presentation punishment Removal punishment Continuous reinforcement schedule Intermittent reinforcement schedule Interval schedule

Ratio schedule

Extinction Stimulus control Cueing Prompt

1.What defines a consequence as a reinforcer? As a punisher?

2.Negative reinforcement is often confused with punishment. How are they different?

3.How can you encourage persistence in a behavior?

4.What is the difference between a prompt and a cue?

四、Applied behavior analysis

1.What are the steps in applied behavior analysis?

2.How can the Premark principle help you identify reinforcers?

五、Observational learning and cognitive behavior modification: thinking about behavior

1.What are the elements of observational learning?

Chapter 7 cognitive views of learning

一、Elements of the cognitive perspective

1.Contrast cognitive and behavioral views of learning in terms of what is learned and the role

of reinforcement?

二、The information processing model of memory

Information processing Sensory memory Perception

Gestalt

Bottom-up processing Top-down processing Prototype Attention

Working memory Short-term memory

Maintenance rehearsal

Elaborative rehearsal

chunking

1.Give two explanations for perception

三、Long-term memory: the goal of teaching

Long-term memory Declarative knowledge Procedural knowledge Conditional knowledge Explicit memory Implicit memory Semantic memory Episodic memory Procedural memory Elaboration Organization Context

https://www.doczj.com/doc/a024383.html,pare declarative, procedural, and conditioned knowledge

2.How is information represented in long-term memory, and what role do schemas play?

四、Metacognition

Executive control processes

Metacognition

1.What are the three metacognitive skills?

五、Becoming knowledgeable: some basic principles

Mnemonics

Loci method

Peg-type mnemonics Acronym

Chain mnemonics Keyword method Rote memorization Serial-position effect Part learning Distributed practice

Massed practice

Automated basic skills

Domain-specific strategies

1.Describe three ways to develop declarative knowledge

2.Describe some methods for developing procedural knowledge

Chapter 8 complex cognitive processes

一、Learning and teaching about concept

Concept Defining attributes Prototype Exemplar Discovery learning Inductive reasoning Intuitive thinking

Guided discovery Expository teaching Deductive reasoning Meaningful verbal learning Advanced organizer

1.What are the four elements needed in concept teaching?

2.What are the key characteristics of Bruner’s discovery learning?

3.What are the stages of Ausubel’s expository teaching?

Chapter 9 social cognitive and constructivist views of learning 一、Social cognitive theory

Social learning theory Social cognitive theory Reciprocal determinism Self-efficacy Mastery experiences Vicarious experiences

Social persuasion

1.What is reciprocal determinism?

2.What are the sources of self-efficacy?

二、Applying social cognitive theory

1.What factors are involved in self-regulated learning?

2.What is the self-regulated learning cycle?

三、Cognitive and social constructivism

Constructivism

1.Describe two kinds of constructivism. And distinguish these from constructionism.

2.What are some common elements in most constructivist views of learning?

四、Applying constructivist perspectives

Cognitive apprenticeship

1.Describe six features that most cognitive apprenticeship approaches share.

Chapter 13 teaching for learning

一、The first step: planning

Instructional objectives

1.What is an instructional objective?

2.Describe the three taxonomies of educational objectives.

教育心理学试题及答案

教育心理学 一、单选题 1.教育心理学中各家各派学习理论之争也都集中体现在对( A )的不同解释上。 A.学习过程 B.教学过程 C.评价过程 D.反思过程 2.1903年,美国心理学家( D )出版了《教育心理学》,这是西方第一本以教育心理学命名的专著。 A.杜威 B.加涅 C.乌申斯基 D.桑代克 3.( C )以实用主义为基础的“从做中学”为信条,进行改革教学的实践活动,对教育产生了相当深远的影响。 A.罗杰斯 B.鲁宾斯坦 C.杜威 D.布鲁纳 4.根据皮亚杰的观点,可以同时从两个或两个以上角度思考问题,这一特征是儿童认知发展水平到达哪个阶段的重要标志?( C ) A.感知运动阶段 B.前运算阶段 C.具体运算阶段 D.形式运算阶段 5.根据埃里克森的人格发展理论6~12岁的儿童要解决的主要矛盾是( C ) A.自主感对羞耻感 B.主动感对内疚感 C.勤奋感对自卑感 D.自我同一性对角色混乱 6.有的人判断客观事物时容易受外来因素的影响和干扰,这种认知方式属于( A ) A.场依存性 B.场独立性 C.冲动型 D.反思性 7.教师在课堂教学中帮助学生制定适当的学习目标,提供学习策略的指导,并且为学生创造良好的教学环境,这集中体现了教师的何种角色( D ) A.平等中的首席 B.管理者 C.反思者 D.促进者 8.教学过程中,教师给学生以足够的关注和期望,学生在得到激励和赏识后常常表现出学习行为。这种心理效应是我们所说的( C ) A.扇贝效应 B.南风效应 C.罗森塔尔效应 D.巴纳姆效应

9.教师将自己的教学实践活动定期进行梳理,总结出自己的教学经验,同时不断听取学生、同事、专家的反馈,这种反思方法属于( A ) A.行动研究 B.撰写日记 C.观摩讨论 D.案例分析 10.某教师认为学校管理混乱,与领导沟通不畅通,自己疲于应付教学活动,常常心情烦躁、易怒、情绪紧张。按照他的说法,造成这种压力的原因是 ( B ) A.社会对教师群体重视不够 B.学校管理体制不健全 C.教师职业的特殊性 D.自身的心理素质问题 11.下面哪种情况发生了学习?( D ) A.小李从亮处走进暗室,视力显著提 高 B.小明喝酒后脾气变得暴躁 C.小张服用兴奋剂后百米赛跑夺冠 D.大猩猩模仿游人吃饼干 12.下面哪种学习不属于学习的主体分类?( C ) A.人类学习 B.机器学习 C.网络学习 D.动物学习 13.下列哪种学习不属于加涅所划分的学习结果类型?( B ) A.态度 B.习 惯 C.言语信息 D.运动技能 14.下面哪种学习属于有意义的接受?( C ) A.科学家探索新材料 B.小学生通过编打油诗背诵圆周率的小数点后十位 C.中学生听讲座,理解概念之间的关系 D.儿童尝试错误走迷宫 15.心理学家桑代克的“迷箱”实验,证明了学习是( A ) A.建立刺激——反应联结的过程 B.认知同化过程 C.产生顿悟的过程 D.信息加工过程16.经典性条件作用理论认为,有机体学会对某一特定的条件刺激作出条件反应以后,与其类似的刺激也能诱发其条件反应,这一现象称之为( B ) A.消 退 B.泛化 C.获得 D.分化

教育心理学考试大纲(华东师范大学版本) 第一章教育心理学概述 第一节教育心理学的研究对象与研究内容 1、教育心理学的研究对象 教育心理学是一门研究(学校情境中学与教的基本心理规律)的科学。 2、教育心理学的性质 是应用心理学的一种,是心理学与教育学的交叉学科 3、教育心理学的研究内容 4、具体研究范畴是围绕学与教相互作用过程而展开的。 (1)五要素 ①学生——学习的主体因素(其群体差异、个体差异影响学与教过程) ②教师——教学中起关键作用(教学过程的主导) ③教学内容——学与教的过程中有意传递的主要信息部分,表现为:教学大纲、教材、课程 ④教学媒体——教学内容的载体、教学内容的表现形式、师生之间传递信息的工具。(影响教学内容的呈现方式和容量;影响教学组织形式及学生的学习方法) ⑤教学环境——包括物质环境(课堂自然条件、教学设施及空间 布置)社会环境(课堂纪律、同学关系、校风、社会文化)影响 学生的学习过程和方法、认知发展过程,教师的教学方法、教学 组织 (2)三过程 ①学习过程——学生在教学情境中通过与教师、同学以及教学信息的相互作用获得知识、技能和态度的过程(教育心理学研究的核心内容) ②教学过程——教师组织教学 ③评价/反思过程——贯穿在整个教学过程中:教学前对教学设计效果的预测和评判;教学中对教学的监视和分析;教学后的检测、反思) 4、学与教相互作用:五种因素共同影响了三种过程,三种过程交织在一起,相互影响。 第二节教育心理学的作用 对教育实践具有描述、解释、预测和控制的作用。 1、帮助教师准确地了解问题 2、为实际教学提供科学的理论指导 3、帮助教师预测并干预学生 4、帮助教师结合实际教学进行研究 第三节教育心理学的发展过程 (一)初创时期(20世纪20年代以前) 代表人物:桑代克事件:1903年出版了《教育心理学》,是西方第一本以教育心理学命名的专著(二)发展时期(20世纪20年代到50年代末) 尚未成为一门具有独立理论体系的学科 (三)成熟时期(20世纪60年代到70年代末) 作为一门具有独立理论体系的学科正在形成 (四)完善时期(20世纪80年代以后) 布鲁纳:认为教育心理学研究包括(4方面) 我国第一本《教育心理学》教科书:廖世承(1924年) 第二章小学生的心理发展与教育 第一节小学生的心理发展概述 一、心理发展 1、定义:是指个体从出生、成熟、衰老直至死亡的整个生命中所发生的一系列心理变化。

教育心理学期末复习资料 考试题型:选择、判断、名词解释、简答、论述 所有资料仅供大家参考,用黑体标出来的属于重点内容,请同学们在复习的时候结合书本,祝大家考个好成绩! 第二章学生心理 第一节学生的认知发展观 一、建构主义的发展观(P30) 皮亚杰对“图式”的定义是“一个有组织的、可重复的行为或思维模式。” 个体对环境的适应机能包括同化和顺应两个过程。 同化就是把外界元素整合到一个正在形成或已经形成的结构中。 顺应是指“同化性的形式或结构受到它所同化的元素的影响而发生的改变。 二、皮亚杰的认知发展理论(P31) 1、感知运动阶段(0~2岁):显著标志是儿童渐渐获得客体永恒性。 2、前运算阶段(2~7岁):尚未获得物体守恒的概念。 运算是指内部化的智力操作。他们在做出判断时倾向于运用一种标准或维度,比如:长得多,密得多或高得多,还不能同时运用两个维度。 3、具体运算阶段(7~11岁):获得了思维的可逆性,去集中化是具体运算阶段儿童思维成熟的最大特征。 4、形式运算阶段(11岁至成人)又称命题运算阶段。 三、建构主义(必考) (一)、概念: 建构主义认为,知识不是通过教师传授获得的,而是学习者在一定的社会文化背景下,借助其他人的帮助(包括教师和学习伙伴),利用必要的学习资料,通过意义建构的方式获得。 皮亚杰提出了建构论,他认为新结构或新知识的形成实际上是一种建构的过程。个体的认知图式不能同化新的知识经验时,心理产生不平衡的状态。每经过一次由失衡到新的平衡,其认知结构就会产生一次新的改变。个体认知结构的改变使之能够吸收更多心的知识经验,促使智力水平得到发展和提高。 1、建构主义认为知识不是教师传授得到的; 2、情景、协作、会话的意义结构; 3、建构主义模式/策略:a、支架式b、抛锚式c、随机进入 (二)建构主义的特点 1、比认知心理学更强调认知的主观方面,在认知上向客观主义相对立的一面发展。 2、强调情境的积极作用(抛锚式教学) 3、强调社会文化的互动和积极作用(维果斯基) 4、关注知识如何从一种动态的过程中生成的(皮亚杰的认知、同化、顺应) (三)建构性学习的核心特征 1、积极的学习 2、建构性的学习 3、累积性的学习

《学科教育心理学》学习总结 这学期,我通过学习了《学科教育心理学》这门课程学到了很多专业知识,也对学习中的很多方面有了新的认识,教育心理学是一门介于教育科学和心理科学之间的交叉学科,它的研究对象是教育过程中的心理现象和规律,包括受教育者的各种心理现象及其变化和发展规律,以及教育者如何通过这些规律对受教育者进行行之有效的教育。本学科的研究有助于促进整个心理科学的发展,对教育实践有重要的指导意义。同时,这也是心理学专业的学生必修的一门专业课,在整个心理体系中占有重要的位置。 首先通过学习,我对教育心理学的知识体系有了比较清楚地认识,对一些基本概念有所了解,特别是对学习动机、学习策略、问题解决、心理健康教育、学生心理差异等内容有进一步的深入了解。这些有利于自己在教学中根据不同情况,因地制宜,做好教学工作;有利于自己用科学方法指导工作,减少盲目性,提高教育教学效果。 其次通过认真学习学科教育心理学,我知道了作为一位教师,必须能够系统而全面地掌握学生认识过程的规律和年龄特征,根据学生的年龄和心理特点,在课堂教学中要采取相应的措施。掌握知识是学生学习的主要任务,也是学校教育的核心内容之一。知识的定义,知识的分类,知识的表征形式,以及元认知和概念学习,这些关于知识学习的内容让我对"知识"二字有了不同的认识,有种恍然大悟的感觉,没学习之前虽然觉得自己很清楚什么是知识,但却不能用准确的文字表达出来,学习了教育心理学后才知道知识是指存在于语言文字符号中的信息,或者说是主体在与环境相互作用而获得的信息及其组织形式。学习了这门课程后,感觉到自己的专业素养提高了,能用心理学的一些术语和理论来解释学习中的一些现象。在不经意间就会把所学的理论知识和现实联系起来,尝试着从教育心理学的观点去理解、解释。 而且我认为学习策略的学习这章内容也非常重要,虽然在我们的日常学习中经常会使用某些策略,但从未系统的考虑过,经过学习,我们可以系统条理的了解我们在学习中所使用的策略。同时,我们还可以利用这部分知识给学生进行学习策略辅导,帮助不善于使用学习策略的学生找到适合自己的学习策略,提高学习效率,更加轻松愉快的学习。 作为教师,在传授知识的同时还要做到热爱自己的学生,并且要让学生切实体会到你对他的关爱,愿意将心中的困惑告诉你,同时要和他一起面对困难,找到解决问题的途径,不能轻视你的学生,要尊重他们,和他们建立起平等、和谐的关系,真正成为学生的良师益友,多赏识你的学生,让他们有成就感,觉得学习是一种乐趣,而不是一种负担,做到由原来的被迫

教育心理学试题及答案 时间:2015-03-07 分类:期末试题 一、选择题(共15小题,每小题2分,共30分) 1、下列哪项不归之于学习与教学的系统过程中。(C ) A、学习过程 B、教学过程 C、反应过程 D、评价/反思过程 2、在皮亚杰看来,当学生的思维已超越对具体的可感知事物的依赖,能作出一定的概括时,他的思维水平已进入( D ) A、感知动作阶段 B、前运算阶段 C、具体运算阶段 D、形式运算阶段 3、下列规律中,不属于尝试——错误学习论的主要规律的是(D ) A、效果律 B、练习律 C、准备律 D、接近律 4、学生由过分重视成绩名次而产生的学习动机属于(B ) A、认知内驱力 B、自我提高内驱力 C、附属内驱力 D、交往内驱力 5、举一反三属于(A ) A、水平迁移 B、垂直迁移 C、一般迁移 D、负迁移 6、学习正方体、长方体的体积计算公式后,再学习一般立方体的体积计算公式,这属于(C ) A、并列结合学习 B、下位学习 C、上位学习 D、相关类属学习 7、运算技能属于哪种技能(B ) A、操作技能 B、心智技能 C、动作技能 D、运动技能 8、通过对要学习的新材料增加相关信息来达到对新材料的理解和记忆的方法,如补充细节、举出例子,或使之与其他观念形成联想等。这种促进知识保持的方法是( B ) A、过度学习 B、深度加工 C、组块化编码 D、及时复习 9、创造思维的核心是(C ) A、直觉思维 B、形象思维 C、发散思维 D、聚合思维 10、根据柯尔伯格的分类,中学生的道德主要处在 A、前习俗水平 B、习俗水平 C、后习俗水平 D、他律水平 11、心理辅导的主要目标是学会调适和(D ) A、诊断问题 B、克服障碍 C、行为矫正 D、寻求发展 12、在教学设计时,下列哪项不是分析教学任务涉及的主要内容(D ) A、确定学生原有基础 B、分析使能目标 C、分析支持性条件 D、分析学习结果 13、课堂里某种占优势的态度与情感的综合状态被称为(C ) A.群体凝聚力B.群体规范C.课堂气氛D.人际关系 14、衡量一个测验能否测量出所要测量的特征或品质的指标被称为(A ) A.效度B.区分度C.信度D.难度 15、福勒等认为,当教师较多地关注"学生是否喜欢我"、"同事怎样看我"、"领导怎样评价我" 时,他此时主要处在教师成长历程的( A ) A、关注生存阶段B 、关注情境阶段C、关注学生阶段D、关注成就阶段 二、填空题:每小题1分,共20分。 16、教育心理学是一门研究学校情境中学与教的基本心理规律的科学。 17、在中学生人格发展的过程中,随着年龄的增长,同伴的影响在某种程度上甚至超过父母的影响。

一、名词解释 1.负强化:呈现愉快刺激增强反应概率的过程即正强化;通过取消厌恶刺激来增强反应概率的过程即负强化。 2.塑造:是指强化个体逐步趋近预期目标的行为。 3.观察学习:学习者通过观察榜样在一定情景中的行为及其后果所进行的学习,其实质在于他人给观察者传递了某种信息,告知其新行为的途径。。 4.陈述性知识:个体对有关客观环境的事实及其背景与关系的知识,是可以用词语来表达或视觉化的方式来描述的知识,主要用于回答事物是什么为什么及怎么样的问题,它使我们能够描述或者识别客体和事件。 5.程序性知识:关于技能、认知操作和如何做事情的知识,也就是知道怎样的知识,往往潜在于行动背后,难以用词语来表达。 6.元认知:元认知是主体对自身心理状态、能力、任务、目标、认知策略等方面的认知;同时,元认知又是认知主体对自身各种认知活动的计划、监控和调节。 7.能力:影响活动效率并使活动得以顺利完成的个性心理特征。 8.智力:即一般能力,是指在一般活动中表现出来的能力,包括观察力、想象力、记忆力、思考力,其中思考力是核心。9.学习风格:是学习者持续一贯的带有个性特征的学习方式,是学习策略和学习倾向的总和。10.认知风格:个人在感知、记忆、思维和问题解决等信息加工过程中所偏爱的习惯化了的方式,它体现着个人内部认知活动的特色。11.问题解决是指个体将原有的概念和知识加以综合,在新情境中运用并得到新的认知成果的过程,包括发现问题、分析问题、提出假设和检验假设四个阶段。12.迁移:是指一种学习对另一种学习的影响,或已有的经验对完成其他活动的影响,广泛地存在于知识、技能、态度和行为规范等各种内容的学习中。 13.有意义学习:其实质是指符号表示的观念,以非任意的方式在实质上(而不是字面上)同学习者已经知道的内容联系在一起。 14.先行组织(者):是指先于学习任务本身呈现的一种引导性材料,它要比原学习任务本身有更高的抽象、概括和包容水平,并且能清晰地与认知结构中原有的观念和新的学习任务关联。 15.创造力:是指根据一定的目的和任务,运用一切已知信息,进行主动的思维活动,产生出某种新颖、独特、具有社会或个人价值的产品的品质。 二、问答: 1.在儿童行为管理中,运用惩罚时需注意哪些问题? ①使用惩罚要有节制;②实施惩罚必须客观一致;③要及时告知受罚者惩罚的理由;④提供适宜环境,强化良好的替代行为; 2.影响观察学习的因素有哪些?P155 (1)榜样的特征.①榜样的年龄、性别、态度、价值观或社会背景等因素与学习者的相似程度②社会地位较高、社会声誉良好、富有人格魅力、外表或能力出众的榜样。(2)学习者的特点。①学习者的认知发展水平②学习者的个性特征③观察者的行为目标预期与自我效能感的高低。 3.学习陈述性知识时可以采用哪些有效的信息编码方式? (1)精致化(2)组织(3)背景利用 4.采用何种教学策略可以提高学生的元认知水平?P189 ①提高学生的元认知意识;②丰富学生关于元认知的知识和体验; ③制定一套外显的、可以操作的训练程序;④创设反馈的条件和机会; ⑤鼓励学生监控元认知的运用。

第一章走进教育心理学 一、教育心理学是研究学与教的基本心理规律的科学。它是应用心理学的一种,是心理学与教育学的交叉学科。 二、教学过程的五个基本要素:学生、教师、教学内容、教学媒体、教学环境。 三、教学过程的三个侧面:学习过程、教学过程、评价/反思过程。 四、几种具体的研究方法:问卷法,实验法,观察法,访谈法,微观发生法 第二章学生的心理发展 一、皮亚杰用图式来解释婴儿抓握、吸吮反射等这种认知结构。皮亚杰所说的适应技能包括同化和顺应 二、同化:就是把外界元素整合到一个正在形成或已经形成的结构中。 三、顺应:同化性的结构受到所同化的元素的影响而发生的改变。 四、皮亚杰关于认知发展的四个阶段:1、感知运动阶段(0—2岁)2、前运算阶段(2—7岁)3、具体运算阶段(7—11岁)4、形式运算阶段(11岁至成年) 五、皮亚杰认为发展有四个因素:成熟、练习和经验、社会性经验以及平衡化。 六、维果斯基的发展理论:文化历史发展理论、心理发展观、内化学说、最近发展区。 1.维果斯基把历史研究作为人类心理学的基本原则,提出心理发展的文化历史理论 2.他首先区分了两种心理机能;一种是作为动物进化结果的低级心理机能,这个是早期以直接的方式与外界相互作用时表现出来的特征,如基本的直觉加工和自动化过程;另一种则是作为历史发展结果的高级心理机能,即以符号系统为中介的心理机能 3.心理发展观;心理发展就是个体心理在环境和教育的影响下,在低级心理机能的基础上,逐渐向高级心理机能转化的过程。 4内化学说:内化是指外部的东西转化为内部的东西,把客体的东西转化为主体的东西5最近发展区:是指教师在教学中,必须考虑儿童的两种发展水平,一种是儿童现有的发展水平;另一种是在他人尤其是成人指导的情况下可以达到的较高的解决问题的水平,这两者之间的差距就叫做最近发展区。 6维果斯基发展理论的教学应用:教学支架的概念,交互式教学模式,同伴合作模式,通过学徒制进行社会指导 八、埃里克森的心里社会发展理论认为,人格发展受文化背景的影响和制约。 九、埃里克森的心理社会发展的八个阶段:信任对怀疑(18个月)、自主对羞愧(18个月到3岁)、主动对内疚(3—6岁)、勤奋对自卑(6—12岁)、同一性对角色混乱(12—18岁)、亲密对孤独(成年初期)、繁殖对停滞(成年中期)、完美无憾对悲观绝望(成年晚期)。 十、影响儿童社会化最主要的三个因素:家庭、同伴和教师。 第三章学生的个体差异 一、斯皮尔曼提出智利的二因素论即一般因素G和特殊因素S。 二、卡特尔将人的智力分为:流体智力和晶体智力。 三、流体智力:是指基本与文化无关的、非言语的心智能力。 四、晶体智力:是指应用从社会文化中习得的解决问题的方法和能力,是在实践中形成的能力。 五、斯滕伯格认为智力包括三个相互关联的方面:分析能力、创造能力和实践能力。 六、学习风格:是指学习者在完成学习任务时变现出来的一贯的、典型的、独具个人特色的学习策略和学习倾向。 七、谭顶良提出学习风格可以分为生理因素、心理因素和社会因素三个方面。 1、学习风格的生理因素:生理刺激:声音、光线、温度;时间节律;感觉通道:视觉型、听觉型、动觉型;大脑的单侧化。 2、学习风格的心理因素:包括认知、情感和意动三个方面。 认知风格指个体感知、记忆、思维、问题解决、决策以及信息加工的典型方式。

行为主义 一、经典性条件作用说 (一)巴甫洛夫的经典性条件作用说 定义:所谓经典条件反射,就是一种刺激替代过程,即由一个新的,中性的刺激(称为条件刺激,CS)替代了原先自然引发反应的无条件刺激(UCS)。由于条件刺激(CS)引发的反应,就称为条件反应 五条规律:习得律,消退律,泛化律,分化律,高级条件作用律 (二)华生的行为主义 他认为学习就是以一种刺激替代另一种刺激建立条件反射的过程。除了出生时具有的几种反射和情绪反应以外,人类所有的行为都是通过条件反射建立新的刺激---反应联结(即S-R 联结)而形成。 二、操作性条件作用说 (一)桑代克的联结-试误说 桑代克认为,学习即联结,学习即试误。学习的实质在于形成刺激-反应联结;人和动物遵循同样的学习律;学习的过程是盲目的尝试与错误的渐进过程;学习遵循三条重要的学习原则: 1.准备律:指学习者在学习开始时的预备定势。 2.练习律:指一个学会了的反应的重复将增加刺激反应之间的联结。 3.效果律:如果一个动作跟随着情境中一个满意的变化,在类似的情境中这个动作重复的可能性将增加,但是,如果跟随的是一个不满意的变化,这个行为重复的可能性将减少。得出:奖励是影响学习的主要因素。 (二)斯金纳的操作性条件作用说 斯金纳认为,学习实质上是一种反应概率的变化,而强化是增强反应概率的手段。它与反射学习过程S-R过程不同,操作学习是(S)-R-S的过程,重要的是跟随反应之后的刺激。 斯金纳认为人和动物的行为有两类:应答性行为和操作性行为 塑造:连锁塑造和逆向连锁塑造消退维持分化泛化正强化 惩罚:呈现厌恶刺激降低反应率和消除愉快刺激降低反应率 负强化:消除或终止厌恶,不愉快刺激来增强反应率 三、班杜拉观察学习理论 人的许多知识、技能,社会规范等的学习都来自间接经验。人们可以通过观察他人的行为以及行为的后果而间接地产生学习,班杜拉称这种学习为观察学习 1.注意过程 影响注意的因素有: (1)榜样行为的特性(2)榜样的特征(3)观察者的特点 2.保持过程 保持过程有赖于表象系统.语言系统,有时还有动作演练。 3.动作再现过程 观察学习的第三个过程是把符号性的表征转化为适当的行为。一个人即使充分意识到了榜样行为,并记忆在头脑中,没有适当的动作能力,个体仍不能再现这种行为。所以是否具备榜样行为所需的自己能也是一个条件。

试卷代号:2034 2016年7月国开(中央电大)小学教育专科《小学儿童教育心理学》期末考试试题及答案说明:资料整理于2019年7月2日;该课程考试方式为闭卷,考试时间60分钟,形考手段纸质(30%),终考手段为纸质(70%)。 一、选择题 1.对某个人或某个学生进行深入而详尽的观察与研究,以便发现影响某种行为和心理现象的原因的心理研究方法,称之为(A)。 A.个案法 B.实验法 C.观察法 D.行动研究法 2.下列学习策略中,有利于提高回忆成绩的策略有(ACD)。 A.分散复习 B.集中复习 C.试图回忆 D.谐音字法 3.下列选项中,能够激起内部学习动机的因素是(B)。 A.父母的约束 B.学习材料的趣味性 C.教师的表扬、奖励 D.竞争情境 4.下列叙述正确的是(CD)。 A.某学生在课堂上和其他同学交头接耳,此学生是问题行为的学生 B.问题行为是直接指向他人和环境的不良行为 C.问题行为不仅有学生自身的因素,也有来自课堂、学校、社会和家庭的因素 D.教师在学生出现违纪行为时,可以视情节严重的程度使用惩罚 5.如果在课堂中需要学生讨论,而且班级人数在20—25人,比较适宜采用的课堂设计形式为(BC)。 A.双四边形 B.马蹄形 C.环形 D.双环形 二、名词解释 6.认知风格:又称为认知方式,指个体偏爱的信息加工方式,表现在个体对外界信息的感知、注意、思维、记忆和解决问题的方式上。 7.迁移:就是指在一种情境中技能、知识和理解的获得或态度的形成对另一种情境中的技能、知识和理解的获得或形成产生的影响。简单地说就是一种学习对另一种学习的影响。 8.定势:也称心向,是指由先前心理活动所形成的准备状态。 三、简答题 9.简述班杜拉的社会学习理论的主要观点。 答:美国行为主义心理学家班杜拉提出了观察学习的模仿理论,即社会学习理论。班杜拉认为儿童是通过观察他们生活中重要人们的行为而学习社会行为的,即模仿他们生活中人们的行为进行学习的,班杜拉强调认知对行为的影响,对认知一行为的结合做出了重要的贡献。班杜拉把观察学习分为注意、保持、复制和动机四个过程。另外,班杜拉还提出了自我调节学习的概念。由于班杜拉的社会学习理论在行为主义框架中纳入了多种认知过程,因此该理论又称为社会认知理论。 10.简述课堂纪律的功能。 答:课堂纪律具有四种主要的功能。 (1)课堂纪律有助于学生社会化。 (2)课堂纪律有助于学生人格的成熟。 (3)课堂纪律有助于学生良好道德品质的形成。 (4)课堂纪律有助于学生上课时情绪稳定。 四、论述分析题 11.结合教学实际,谈谈如何培养学生的智力技能。 答:智力技能以陈述性知识为基础,是陈述性知识的运用。对智力技能的培养,应同知识教学结合起来。 (1)形成程序性知识 形成程序性知识,即在头脑中储存大量的“如果……那么……”的产生式。学习知识的同时,要把握该知识在什么情况下适用。 1

2017年教育心理学考试大纲及重点梳理 第一章教育心理学概述 1、识记教育心理学的定义与发展历程 (1)教育心理学:是一门研究学校情境中学与教的节本心理规律的科学。 (2)教育心理学的发展历程 A.初创时期【20世纪20年代以前】1903年美国心理学家桑代克出版《教学心理学》 B.发展时期【20世纪20年代-50年代末】 20年代以后,吸取了儿童心理学和心理测验方面的成果 30年代,学科心理学也成了教学心理学的组成部分 40年代,弗洛伊德的理论广为流传,有关儿童个性和社会适应及生理卫生问题也进入了教学心理学领域 50年代,程序教学和教学机器的兴起,同时信息论的思想也为许多心理学家所接受 C.成熟时期【20世纪60年代-70年代末】 60年代初,布鲁纳发起课程改革运动,重视探讨教学过程和学生心理,重视教材、教法和教学手段的改进。人本主义思潮也前期李一场教育改革运动。 重视研究教学中的社会心理因素D.完善时期【20世纪80年代以后】皮亚杰、维果斯基理论的传播 1994年布鲁纳总结教学心理学发展的成果:a.主动性研究 b.反思性研究 c.合作性研究 d.社会文化研究 2、理解教育心理学的研究内容及其基本作用 (1)教学心理学的研究内容A.学习与教学的要素【5要素】 a.学生 b.教师 c.教学内容 d.教学媒体 e.教学环境 B.学习与教学的过程【3过程】 a.学习过程 b.教学过程 c.评价/反思过程 (2)教育心理学的基本作用 A.帮助教师准确地了解问题 B.为是教学提供科学的理论指导 C.帮助教师预测并干预学生 D.帮助教师结合实际教学进行研究 第二章中学生的心理发展与教育 1、识记心理发展、自我同一性、学 习准备、最近发展区和关键期等基 本概念 (1)心理发展指个体从出生、成熟、 衰老直至死亡的整个生命进程中所 发生的一系列心理变化。 四个基本特征:A. 连续性与阶段性 B. 定向性与顺序性 C. 不平衡性 D. 差异性 (2)自我同一性指个体组织自己的 动机、能力、信仰及其活动经验而 形成的有关自我一致性形象。 (3)学习准备指学生原有的知识水 平或心理发展水平对新的学习的适 应性,即学生在学习新知识时,那 些促进或妨碍学习的个人生理、心 理发展的水平和特点。 (4)最近发展区【维果斯基】指儿 童在有指导的情况下,借助成人帮 助所能达到的解决问题的水平与独 自解决问题多达到的水平之间的差 异。 (5)关键期【劳伦兹】在某一期间, 个体对某种刺激特别敏感,过来这 一时期,同样的刺激对之影响很小 或没有影响。 2、理解皮亚杰的认知发展阶段理 论,心理学发展与教学的关系,自 我意识及其发展 (1)皮亚杰的认知发展阶段理论 A.感知运动阶段【0~2岁】 这一阶段,儿童的认知发展主要是 感觉和动作的分化。 B.前运算阶段【2~7岁】 开始内化为表象或形象模式,特别 是语言的出现和发展。主要有一下 特征: a.认为外界的一切事物都是有生命 的 b.所有人都有相同的感受,一切以 自我为中心 c.认知活动具有相对具体性,还不 能进行抽象的运算思维 d.思维不具可逆性 C.具体运算阶段【7~11岁】 这个阶段的儿童认知结构中已经有 了抽象概念,思维可以逆转,能够 进行逻辑推理。 标志:儿童已经获得了长度、体积、 重量和面积的守恒。 D.形式运算阶段【11~15岁】 a.命题之间的关系 b.假设-演绎推理 c.抽象逻辑思维 d.可逆与补偿 e.思维的灵活性 (2)心理学发展与教学的关系 A.认知发展制约着教学内容和方法 B.教学促进学生的认知发展 (3)自我意识及其发展 自我意识是个体对自己以及自己与 周围事物的关系的认识,包括三种 成分:自我认识,自我体验,自我 监控 自我意识的发展: A.生理自我3岁左右基本成熟

教育心理学复习重点 第一章心理学与教育 一、教育心理学的研究内容 1.五要素:①学生(学习的主体)②教师③教学内容④教学媒体(教学内容载体)⑤教学环境(课堂管理研究的主要范畴) 2.三过程:①学习过程(核心内容)②教学过程③评价/反思过程 二、教育心理学的作用 (一)在教师成长过程中的作用 新教师成长经历三个阶段:①关注生存阶段——重视师生、同事间的人际关系;②关注情境阶段——重视提高学生学习成绩;③关注学生阶段——重视学生个别差异。 (二)教育心理学在教育实践的作用 ①描述和解释:对教学活动中的心理现象分析,找出因果,有助于教师更新教学观念,以指导评价自己的教学 ②预测和控制:帮助教师正确分析学生行为原因,并采取相应措施以解决问题 三、教育心理学的发展概况 1.初创时期(20世纪20年代以前) 【心理学诞生】冯特1879年,在莱比锡大学建立了世界上第一个心理学实验室。 年出版西方第一本《教育心理学》;《教育心理学大纲》分为《人的本性》《学习心理》《个别差异及其原因》三卷。由此西方教育心理学的名称和体系确立。 2.发展时期(20世纪20年代~50年代末)<行为主义学习论>[1949新中国成立] 年编写了我国第一本《教育心理学》教科书。 3.成熟时期(20世纪60年代~70<认知学习理论,人本主义> 4.完善时期(20世纪80年代以后) 第二章青少年心理发展与教育 一、心理发展的含义与特征 1.含义:个体从出生、成熟、衰老直至死亡的整个生命过程中所发生的一系列心理变化。 2.基本特征:⑴连续性与阶段性{第二性征}⑵方向性与顺序性{从头到脚的动作发展}⑶不平衡性环境起最大作用的时期)⑷差异性{人与人性格能力不同}。 ☆二、初中生的心理发展特点 少年期具有半成熟、半幼稚的特点,充满着独立性和依赖性、自觉性和冲动性、成熟性和幼稚性错综复杂的矛盾。这一时期学生突出表现为强烈的独立倾向,?极力想争取在社会生活中的独立自主的地位,他们对自己往往高估,事事都想自己做主。针对这一特点,教师既要尊重他们的合理建议和要求,又要积极给予正面引导。 1.初中生心理发展的基础——生理发展的特点 ①身体发育进入第二次“生长高峰”期;②神经系统趋于成熟;③第二性征的出现和性成熟的开始。 2.初中生心理发展的特点 (1)认识活动。①初中生认识活动的随意性已显著增长,可以长时间集中学习,随意调节自己的行动。 ②抽象思维开始占主导地位,但很大程度上还属于“经验型”。【初二是思维发展的关键时期。】(2)情绪情感。表现出从不成熟向成熟过渡的矛盾性特点。 (3)个性发展。①自我意识高涨;②反抗心理突出;[尊重、理解、平等、接纳、信任] (4)人际交往。①同伴关系在初中生活中日益重要。交友范围随着年龄的增长日益缩小,更注重交友质量;与异性伙伴的关系要好于同性伙伴,与同性伙伴关系较为稳定。 ②初中生与成人的关系发生了较大变化。一方面与父母情感不如以前亲密,寻求独立;另一方面,不再盲目接受教师的观点,开始品评各位教师。初中生所喜欢的教师的特点主要是:知识渊博、授课水平高、热情和蔼、关

教育心理学读书心得体会7篇 教育心理学是研究教育教学情境中学与教的基本心理规律的科学,它主要研究教育教学情境中师生教与学相互作用的心理过程、教与学过程中的心理现象。《教育心理学》是在师大里必修的一门课程,工作之后,再次拿起这本书,细细品读,别是一般感觉。下面是为大家带来的教育心理学读书心得体会,希望可以帮助大家。 阅读了《教育心理学》,觉得很有收获,对自己今后的教育教学工作很有帮助。本书是以教育心理学为主线编写的,但也用一定的篇幅讲述了学习教育心理学所必需的普通心理学和儿童心理学的有关知识,其内容紧密结合中小学实际,且针对性强实用性强,便于自学.在通读本书后,对教育心理学的研究方向,原因及研究方法将会有一定的了解,另外关于书中涉及的普通心理学及儿童心理学方面的知识,相信对于理解教育心理学方面的内容也是有帮助的,因此我对本书中有关教育心理学方面的内容谈谈我的理解及感受。 我在书中没有找到作者对教育心理学的明确定义,而是通过介绍教学过程,通过与邻近学科的比较向我们展示教育心理学的性质作用和意义。 教育心理学与教育学不同:教育学研究的是教育过程的一些基本规律,而相对应的,教育心理学则研究在教育教学条件下学生心理活动的规律及应用。这两个学科比较好区分,我的认识是教育学更多的是重宏观的角度去研究我们的教育教学,而教学心理学已经进入到了我们的教学过程。教育心理学和普通心理学、儿童心理学的关系可以说是十分密切。教育心理学是以它们为学科基础的,却不好说谁包含了谁,谁从属于谁。教育心理学更好的帮助了我对学习过程和学习资

源进行设计、开发、运用、管理和评估的理论和实践。 在通读这本书后,我对教育心理学的内容主旨,研究方向,原因及研究方法有了一定的了解,另外关于书中涉及的普通心理学及儿童心理学方面的知识,对于我在理解教育心理学方面的内容也有很大的帮助。 首先,关于教育心理学的研究方向。心理学作为研究人的心理现象,揭示人的心理活动规律的科学,其内容是丰富多样的。教育心理学,是心理学体系中与教育工作关系最密切的一个分支,要想知道它是研究什么的,就需要对它的对象,性质,内容,范围和任务做全面的考察和了解。 这本书谈到教育心理学的对象,是由于受教育体质发展和心理发展是紧密相关的,所以教育心理学也要联系到体质发展方面的有关问题。此外,教育过程也可以说是师生协同活动的过程,而且教师在这种活动中起着主导作用,因此,关于教师的心理学问题,也是教育心理学应该研究的一个特殊领域。而教育心理学的性质应该是由它的研究对象决定的,即“教育心理学是兼有社会科学和自然科学两种性质,而且是以前者为主的一门边缘科学”。不同社会制度国家的教育,对心理学的要求也共同点和不同点,这在一定程度上就影响了教育心理学的内容和范围。根据我国的教育方针和目的,我们的教育心理学的内容和范围是完全适应于我国的社会主义制度的要求的。教育心理学的任务就是揭示教育实践过程中的心理活动的规律和促进整个心理科学的发展。由此可见,教育心理学是以教育对心理学的要求为出发点,以解决教育实践中的心理学问题为目的的。 首先一点,我从感性上认识到教育心理学是一门很博大精深的学

学习教育心理学心得体会范文教育心理学虽然即有教育学来源于心理学,是心理学研究的一部分,属于应用心理学。以下为你带来学习教育心理学心得体会范文,希望对你有所帮助! 学习教育心理学心得体会范文篇1 在双休日中,我通过教师发展平台选了《教育心理学》这门课程,通过学习这门课程,我学到了很多专业知识,也对学习中的很多方面有了新的认识,下面是我学习的心得体会:教育心理学是一门介于教育科学和心理科学之间的交叉学科,它的研究对象是教育过程中的心理现象和规律,包括受教育者的各种心理现象及其变化和发展规律,以及教育者如何通过这些规律对受教育者进行行之有效的教育。本学科的研究有助于促进整个心理科学的发展,对教育实践有重要的指导意义。同时,这也是心理学专业的学生必修的一门专业课,在整个心理体系中占有重要的位置。 教育心理学主要分为四个模块,一是学习的本质,二是学习的过程,三是影响学习的因素,四是教学与管理。其中,学习与学习理论是学科的核心内容之一。它既介绍了学习的本质,并对不同的流派提出的学习理论进行了详细的介绍。我认为这部分内容相当重要,它让我开始了对学习的思考,第一次去尝试理解人类是怎样学习的。行为主义、认知派、人本主义、构建主义等对人类的学习作出了不同的解释,其中的很多观点都让我产生了强烈的共鸣。在佩服和敬仰这些伟大的心理学家的同时,我学会了用辩证的方法来看待问题。他们提出

的理论基本都能在某一方面对问题得到很好的解释,但也必然会在某些方面有所欠缺。仔细深入的思考可以给我们很多启示,对我们的学习有重要的指导意义。但是,同时我们也可以看到在人类学习机制的探索之路上仍然有很多未解之谜。 关于认知领域的学习过程和行为领域的学习过程,我主要学习了六个方面的内容:知识的学习、学习策略的学习、能力和创造力的培养、动作技能的学习、学习的迁移、品德的形成。这是对认知领域和行为领域的学习过程的详细介绍。这几方面的内容都是很实用的。而且我个人对这方面的内容比较感兴趣,所以很喜欢学习这部分的知识。 掌握知识是学生学习的主要任务,也是学校教育的核心内容之一。知识的定义,知识的分类,知识的表征形式,以及元认知和概念学习,这些关于知识学习的内容让我对"知识"二字有了不同的认识,有种恍然大悟的感觉,没学习之前虽然觉得自己很清楚什么是知识,但却不能用准确的文字表达出来,学习了教育心理学后才知道知识是指存在于语言文字符号中的信息,或者说是主体在与环境相互作用而获得的信息及其组织形式。学习了这门课程后,感觉到自己的专业素养提高了,能用心理学的一些术语和理论来解释学习中的一些现象。在不经意间就会把所学的理论知识和现实联系起来,尝试着从教育心理学的观点去理解、解释。 学习策略的学习这章内容,我认为非常重要,虽然在我们的日常学习中经常会使用某些策略,但从未系统的考虑过,经过学习,我们

●教育心理学期末考试题。 ●名词解释。 ●教育心理学。 教育心理学:教育心理学是研究学校情境中学与教的基本心理学规律的科学(课件6) ●桑代克学习理论:效果律、准备律、练习律。 桑代克学习理论:桑代克的“试误——联接”学习理论的基本观点认为学习的实质是经过试误在刺激与反应之间形成联结(S——R);学习的过程或联结建立的过程是尝试错误的过程;学习应遵循精简原则,而不是推理原则。 桑代克关于学习规律的观点,提出了三条主要的学习律:(1)效果律:指从刺激与反应之间联结加强或减弱受到反应结果的影响;(2)准备律:指有机体采取行动时,促使其行动就是一项增强,而阻碍其行动则是一种烦恼。当有机体并不准备行动时,迫使其进行行动则成为一种烦恼;(3)练习律:认为联结的强度决定于使用联结的频次。练习律由作用率和失用律两部分组成。(P56——57) ●观察学习。 观察学习:是个体只以旁观者的身份,观察别人的行为表现(自己不必实际参与活动),即可获得的学习。(P81) ●陈述性知识、程序性知识167 陈述性知识是关于“是什么”的知识,具体定义为:个人具有有意识的提取线索,因而能直接陈述的知识。简单地说,陈述性知识就是关于事物及其关系的知识。(P157) 程序性知识:关于完成某项任务的行为或者操作步骤的知识,或者说是关于“如何做”的知识。它包括一系列具体操作程序。P205 ●学习策略。 学习策略:学习策略是指学习者在学习过程中为有效完成学习任务而采用的一般性策略,它包括一般的学习程序、规则、方法与自我调控方式等内容。课件P154 ●元认知。 元认知:元认知就是认知主体对自身心理状态、能力、任务目标、认知策略等方面的认识,同时也是认知主体对自身各种认知活动的计划、监控与调节。 P240 ●学习迁移。 学习迁移:学习迁移指的就是一种学习对另一种学习学习所产生的影响。这包括先前学习对后继学习的影响,又包括后继学习对先前学习的影响;同时,所谓的影响,既包括积极影响,又包括消极影响。P276 ●学习动机。 学习动机:学习动机是激发个体进行学习活动、维持已引起的学习活动,并使学习行为朝向一定目标的一种内在过程或内部心理状态。P426 ●发现学习,有意学习。 发现学习:发现学习是指学生利用教材或教师提供的条件自己独立思考,自行发现知识,掌握原理和规律。P106、107 有意学习:有意学习是针对机械学习而言的。指的是学习知识过程中,符号所代表的新知识与学习者认知结构中已有的适当观点建立实质性和非人为

教育心理学答案

1.名词解释:表征系统(布鲁纳) 参考答案:人类通过知觉将外在事物、事件转换为内在的心理事件,成为认知表征,表征系统发展包括三个阶段:动作性表征、映象性表征和符号性表征。 2.名词解释:自我效能感 参考答案:人们对自己是否能成功的进行某一成就行为的主观推测和判断。 3.名词解释:头脑风暴法(脑激励法) 参考答案:头脑风暴法是创造性思维的一种重要方法,其基本做法是:教师先提出问题,然后鼓励学生进行发散思维,提出尽可能多地解决方法,不必考虑方案的正确与否,教师也不对所提出的想法作评论,一直到所有可能想到的方案都被提出来为止。然后,学生和教师开始对这些想法进行讨论、评价、修改、合并某些想法,形成一个创造性地解决方案。 4.名词解释:支架性学习 参考答案:借助教师所提供的支持(支架),逐渐把管理、控制学习的任务从教师转移到学生一方,最后撤去支架。随着教学的进行,教师可以逐渐地减少外部支持,更多地让学生进行独立探索。 5.名词解释:情境教学 参考答案:情境教学指在应用知识的具体情境中进行教学的一种教学策略。在情境教学中,教学的环境、教学的目标、学习材料、教学的过程以及学习测评都要与真实情境的问题解决保持一致。 6.名词解释:行动研究

参考答案:行动研究是在教育情境中进行的、与特定问题相联系的一种方法,它旨在对现实世界进行功能性的干预,并检验这种干预的效果,它是从行动出发、通过行动进行、并着眼于改进行动的研究思路。 7.名词解释:皮亚杰的认知发展阶段论 参考答案:皮亚杰认为,在个体从出生到成熟的发展过程中,其认知结构在与环境的相互作用中不断重构,从而表现出按不变顺序相继出现的4个阶段:感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段、形式运算阶段等。 8.名词解释:陈述性知识与程序性知识 参考答案:安德森根据知识的状态和表现方式把知识分为两类。陈述性知识说明事物、情况是怎样的,是对事实、定义、规则、原理等的描述;程序性知识则是关于怎样完成某项活动的知识,比如怎样进行推理、决策或者解决某类问题等。 9.名词解释:概念同化 参考答案:学习者利用原有概念来理解一个新概念的定义,从而明确一类事物的共同关键特征,这一过程叫概念同化。 10.名词解释:认知冲突 参考答案:认知冲突是指人在原有观念与新经验之间出现对立性矛盾时而感受到的疑惑、紧张和不适的状态。 11.名词解释:认知表征 参考答案:人们通过知觉将外在事物、事件转换成内在的心理事件的过程。 12.名词解释:心智技能

有关教育心理学个人收获心得体会 《学与教的心理学》这本书包括了三部分:教师与学生心理, 学习心理,教学心理。它将新的学习论和教学论及其教学设计技术贯穿全书。采取了以学校学习和教学中的心理学问题为基本线索,介绍和剖析学与教的重要方面和主要环节的心理学理论与应用。论述了学习类型与教学条件的相互关系,学生人格特征与教学处理的相互影响,师生间和同学间的交互作用,等等。 我先谈谈对教与学的心理学的认识,当然这些是对书上内容的 吸收和思考。学与教的心理学是一门把学习心理和教学心理两个分支学科结合起来,阐明学生的知识、技能和品德的习得过程,以及教师如何为学生有效学习创设适当条件,促进学生的知识、技能和品德学习的心理学新学科。它是研究学校教育过程中学生的学习活动及与之相关的心理现象及其规律的科学。它涉及学校教育过程中的一切心理现象和规律。一方面深刻的体会到教与学这是两个相互影响和促进的过程,对于我们重点研究学校教学或更细些的课堂教学和我们这么多年的学习生活体会是一致的;另一方面,我也认识到教学它是一个完整的过程,而在每一个过程都应当有正确的理论去指导,这样才能更好地促进教学。教与学的心理学与教育学不同:教育学研究的是教育过程的一些基本规律,而相对应的,教与学的心理学则研究在教育教学条件下教师与学生心理活动的规律及应用。 从书中,我认识到以下几个方面的问题:

1、我国教育面临着从“应试”教育向“素质”教育的转轨。要提高学生的素质,首先要使教师队伍具备良好的素质。要更新我们教师的教育观念和提高自身教书育人的技能。 2、中、小学教育的对象是青少年学生。学生的发展既是教育目标,又是教育的基本依据。教师要想取得预期的教育效果,必须了解学生发展的基本规律及其学生的个体差异。在教学中我应把握学生的认知特征,促进学生的认知发展。 3、帮助学生有效地学习是教师的天职。若要有效地帮助学生学习,就必须懂得和熟练地运用学习规律。所以我们教师要知道学生认知能力、动作技能和态度与品德学习的过程和有效学习的内部与外部条件。 4、教师必须学好教学心理学才能使习得的学习论原理转化为教学技能。为我们的教学决策提供心理学依据和应用技术。 5、教学设计是一项复杂的技术,需要许多心理学和教育学知识作指导。教师必须知道并理解课堂教学的一般过程。课堂上的任何教学方法或技术的选用必须适合教学目标的需要。激发和维持学习动机是教育教学过程中的一个重要环节。教师要顺利完成教学各个环节的任务,必须自始自终对课堂进行有效的管理。 6、学习的测量和评价是教学过程中的重要环节,也是教育心理学的重要组成部分。教育的目的在于引发学生行为或倾向的改变,因此,教师就要善于运用测量来评价学生学习后的情形。目前,教师往往忙于教学,比较重视教材教法的研究,而忽视测验的信度和效度问