《气温的变化与分布》优教学案(第2课时)

【学习目标】

能够通过阅读世界年平均和1月、7月平均气温分布图,归纳世界气温的分布特点。

学习任务及展示自主学习法、导学法、对比分析法和分组合作讨论。

学习过程

【自主学习】阅读教材内容,完成下列问题:

二、气温的分布

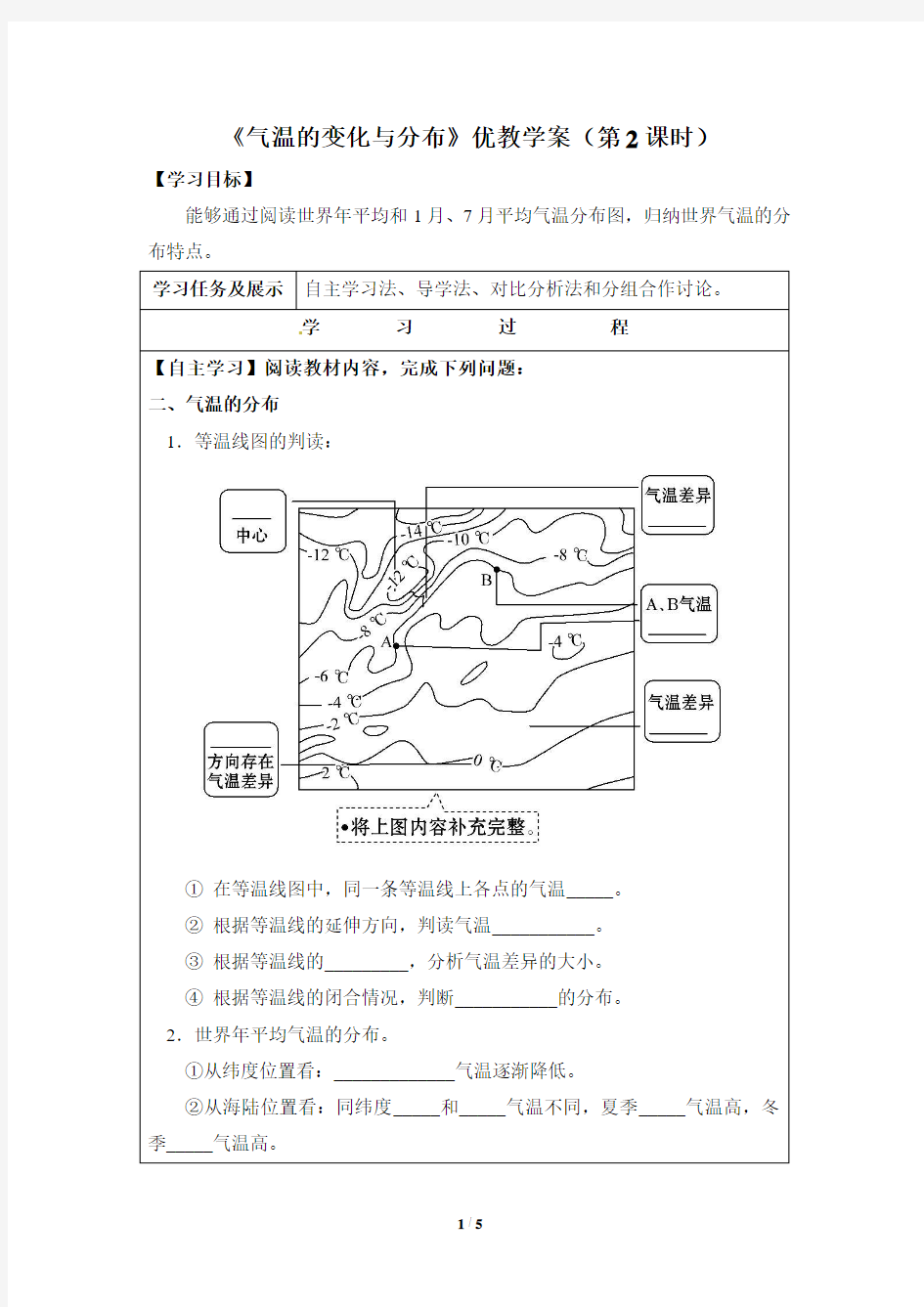

1.等温线图的判读:

①在等温线图中,同一条等温线上各点的气温_____。

②根据等温线的延伸方向,判读气温___________。

③根据等温线的_________,分析气温差异的大小。

④根据等温线的闭合情况,判断___________的分布。

2.世界年平均气温的分布。

①从纬度位置看:_____________气温逐渐降低。

②从海陆位置看:同纬度_____和_____气温不同,夏季_____气温高,冬季_____气温高。

③从海拔方面看:地势越高,气温_____。大致每升高100米,气温约__________。

【合作探究】小组合作完成下列问题

1.结合“世界1月平均气温的分布”图和“世界7月平均气温的分布”图,回答下列问题。

(1)概括世界1月和7月的气温从低纬到高纬的变化规律。

(2)从等温线的疏密程度看,1月和7月有什么差异?南、北半球有什么差异?

(3)北半球同纬度的大陆和海洋相比,1月哪里气温高?7月哪里气温高?

【达标检测】

1.关于世界气温分布规律的叙述,正确的是( )

A.由两极向赤道递减

B.同纬度地区冬季陆地气温高于海洋

C.北极地区比南极地区寒冷

D.海拔每升高1 0 0米,气温约下降0.6℃

2.世界气温分布大势:从低纬度地区到高纬度地区气温逐渐降低,其主要影响因素是( )

A.纬度因素 B.海陆因素

C.洋流因素 D.地形因素

3.关于等温线的叙述正确的是( )

A.等温线是反映某地气温变化的曲线

B.等温线密集的地方表示气温变化小

C.等温线上各点的气温并不一定相等

D.等温线稀疏的地方,气温差别小

4.根据下图判断,甲、乙、丙三地的年平均气温由低到高排列正确的是( )

A.甲乙丙 B.甲丙乙 C.乙丙甲 D.丙乙甲

5.哈利法塔是位于阿拉伯联合酋长国迪拜的一栋已经建成的世界最高的摩天大楼,有162层,总高828米。如果楼下气温为25℃,那么顶楼的气温约为( ) A.15℃ B.20 ℃ C.O℃ D.一25℃

6.“高处不胜寒”的说法说明了下列哪个因素对气温的影响( )

A.海陆位置 B.纬度位置

C.地形因素 D.人为因素

【拓展阅读】

气温与季节

在谈论气候的时候,经常会听到如下一些说法:中国的华北地区,夏季降水

经常占全年降水的70%左右;湖南省和江西省的夏季降水,经常不足全年的50%;黑龙江省冬季严寒而漫长,春、夏、秋三季都比较短;海南省则是长夏无冬等等。这些说法,很容易把人搞糊涂了,春、夏、秋、冬的概念到底是什么?

原来,人类文化进步最快的地方是在北半球的温带地方。因此,先民对一年之内的气温变化留下了深刻的印象。他们按照不同的时间段对人类生存的影响,把一年分成了四个季节。当近现代科学诞生之后,科学家又明白了,四季的变化是与地球的公转紧密相关的。

为了便于比较世界不同地区的气候状况,同时也为了方便人们根据气候的变化安排生活和工作,在气象学上,常常使用两种季节的概念:天文季节和气候季节。

(1)天文季节。天文季节是为了气候资料的统计和比较而规定的,和各地的具体气温变化基本不相关联。在北半球规定:3、4、5三个月份为春季;6、7、8三个月份为夏季;9、10、11三个月份为秋季;12月和翌年的1、2月份为冬季。南半球的季节正好与北半球相反,即:3、4、5三个月份为秋季;6、7、8三个月份为冬季;9、10、11三个月份为春季;12月和翌年的1、2月份为夏季。

(2)气候季节。气候季节就是人们日常生活中,根据温度的变化习惯上称谓的季节。在表述各地的气候时,常常说什么季节长些,什么季节短些,这时的季节概念就不同于天文季节了。这种季节的划分,是依据气温变化对人们生产、生活的影响规定的,同时兼顾了进行耕作的某些需要。

一般来说,当日平均气温连续超过22℃的时候,人们就会感到天气变得非常暖和了,日常就只能穿单衣了。所以,就将日平均气温连续超过22℃的时期,称为夏季。

日平均气温连续低于10℃时,天气就相当凉了,人们开始穿着较厚的毛衣、毛裤等冬季服装了。当然,身体状况不同的人,在着装方面可能有较大的差异。然而,除了我们的体感温度变化外,许多温带作物对气温的变化也是非常敏感的。一般来说,当由冷的季节进入温暖季节的时候,日平均气温连续高于10℃时,大地就会重新披上绿装,温带的农村就进入了春耕大忙的季节。而由温暖的季节进入寒冷的季节时,气温连续低于10℃时,则意味着温带的耕作业的种植季节结束了。因此,气象学界将10℃定为冬季和春季、秋季的分界。

这样的划分,使得世界各地不同气候带的地区,四季的长短也有了区别。它为比较不同地区之间的气候的差异提供了方便,同时对于人们来往于不同的区域之间,也提供了比较熟悉的对照标准。

气温空间分布和时间变化 主要知识点: 1气温垂直分布 2气温水平分布 3气温日变化和年变化 一、气温垂直分布 ⑴读下表记忆低层大气的主要成分及作用 ⑵读下图比较对流层和平流层的主要特点 答案:对流层气温随高度增加而递减;空气以对流运动为主;天气现象复杂多变 平流层气温随高度增加而增减;空气以平流运动为主;天气晴朗稳定 重要结论: 1对流层气温垂直递减率:6℃/1000米 2上冷下热利于空气对流 低层大气组成 体积(%) 作用 干 洁 空 气 N 2 78 地球生物体蛋白质的重要组成部分 O 2 21 人类和一切生物维持生命活动所必需的物质 CO 2 0.033 绿色植物进行光合作用的基本原料,并对地面起保温作用 03 很少 能吸收太阳紫外线,对地球上的生物起着保护作用 水汽 很少 产生云、雨、雾、雪等天气现象;影响地面和大气的温度 固体杂质 很少 作为凝结核,是成云致雨的必要条件

图2为北半球中纬度某地某日5次观测到的近地面气温垂直分布示意图。当日天气晴朗,日出时间为5时。读图回答3~4题。(10高考文综卷) 3.由图息可分析出 A.5时、20时大气较稳定 B.12时、15时出现逆温现象 C.大气热量直接来自太阳辐射 D.气温日较差自下而上增大 4.当地该日 A.日落时间为17时 B.与相比白昼较长 C.正午地物影子年最长 D.正午太阳位于正北方向 答案:3.A 4.B 二、气温水平分布

世界气温水平分布规律 ①在南北半球上,无论 7 月或 1 月,气温都是从低纬向两极递减。 ②南半球的等温线比北半球平直 ③北半球,1月份大陆上的等温线向南(低纬)凸出,海祥上则向北(高纬)凸出;7 月份正好相反。 ④7 月份,世界上最热的地方是北纬20°-30°大陆上的沙漠地区。1 月份,西伯利亚形成北半球的寒冷中心。世界极端最低气温出现在冰雪覆盖的南极洲大陆上。 中国一、七月气温分布特点? 一月:由南向北降低,南北温差大 七月:除青藏高原和高山外,普遍高温,南北温差小

气温的变化与分布教案 气温的变化与分布 青岛六十五中学郭成强 教学内容 主要教学内容包括气温的变化与气温的分布。具体知识点有 教学目标 知识与能力 1.知道气温的测定方法。 2.能正确阅读等温线分布图,并总结出世界气温的分布规律。 3.根据气温资料,绘制气温年变化曲线图,并依据这些气候资料了解气候特点,说出气温的变化规律。 过程与方法 让学生充分动手实践、动口表达,引导学生逐步学会看图、制图。学会合作、探究、讨论、评价, 积极参与到教学过程之中。 教学过程中,分析问题时注重科学方法的体现,充分体现比较法的科学价值。 情感、态度与价值观 通过分析家乡气温资料的过程,进一步加深对家乡的了解和认识,增进对家乡的热爱之情。通过对不同气温条件的辩证分析,了解自然规律的美,建立正确的人地关系理念。 教学重难点及突破 重点 学会使用气温资料,绘制气温曲线图、等温线图,并会通过读图总结气温的变化规律。 难点 等温线图的判读、分析。 教学准备 1?温度计、学生绘图用坐标和气温资料。 2?教学课件设计 教学步骤 、气温的变化

气温的变化与分布教案 一、气温的观测 1.由不同人对气温的感受不同导入气温的观 测工具一温度计,并介绍摄氏度的来历。 2?你知道气温是如何测量的吗? 导入百叶箱的介绍和温度计的使用。找学生 阅读课件中百叶箱的说明。 3.教师演示几种错误的温度计使用方法,然 后由学生演示正确的使用方法。 4?我们该如何来测定一天的气温呢? (1) 观测的次数及时间 (2) 日平均气温的计算 (3) 由日平均气温的计算方法,引导学生得 出月平均气温和年平均气温的计算方法。 5. 如何来表示所观测到的气温资料呢? 我们先学看一幅来自气象部门的坐标图。 引导学生观察填写表格,并导出气温日较差 概念。 “早穿皮袄午穿纱……”分析 6. 一年当中气温的变化又是如何表示的呢? (1) 引导学生绘制,并总结评价 (2) 引导学生读四幅不同温度带的气温曲线 图,并总结读图方法。 1. 在教师引导下学习温度计的读取方法。 2. 了解百叶箱及温度计的使用要求。 参与课 堂试读温度计的活动。 3. 演示并总结该如何正确使用温度计 4. 一天观测几次?什么时间? 思考得出月平均气温、年平均气温的计 算方法。 5. 观察思考一下问题: (1) 表示多长时间的气温变化 ? (2) 最高温、最低温多少?出现在何时? (3) 计算:最咼温和最低温的差 思考回答 6. 绘制年气温变化曲线图 (1) 根据课件显示分组讨论 (2) 分析总结读图方法 承转: 气温日变化曲线和气温年变化曲线只能反映某地随时间的气温变化规律, 而我们往往需 要了解某个区域,甚至全球的气温变化规律,那又该如何表示一定区域内气温的水平分布 呢? 、气温的分布

《密度》教学设计 教材依据:人民教育出版社新课标版九年级物理第11章第3节 【整体设计】 密度是初中物理教学重点内容之一,也是课程标准中要求的七个掌握层次的重点知识之一。学好本节知识是进一步学习力学知识的基础,所以“密度”这节课是本章的重点课。“密度”是在学习了“质量”之后而引入的一个新的物理量,它在全章中起到承上启下的作用:既是在质量的基础上对物质世界的进一步探索,也是掌握测定物质密度的方法和解决有关密度的实际问题的基础,并为更深入学习液体压强、浮力等知识做铺垫。科学探究方法的学习和掌握是物理课程的目标,同样也是本节教学的重要内容。 本课教学可分为4部分: 1.课题引入。展示一些实物让学生分辨,由对于一些物质用通常辨别物质的一些办法无法直接辨别,引到需要用新的科学方法解决来引入。 2.密度概念的引出。应通过直观的实验,充分发挥学生主动探究的积极性,引导学生在合作探究、小组讨论的过程中自主建构密度概念。所以,组织学生做好“探究物质的质量与体积关系”的实验是本节教学的关键。利用“比值”定义密度概念,对初中生来说有一定难度,突破此难点的方法是利用学生的最近发展区,通过类比和知识的迁移,让学生回顾利用比值定义电功率的方法来建立密度的概念。 3.密度的公式、单位。要注意公式书写的规范和变形公式的教学。但密度的单位属于组合单位,是第一次在初中物理中出现。教学时应让学生弄清密度单位的组成、符号、读法、写法。㎏/m3与g/m3之间的关系学生易混,也要加以强调。在后面的例题教学时,也要注意强调统一单位。还要运用教材中的小资料来加深学生对密度这一概念的认识。 4.密度的应用。可以用教材上的例题来进行教学,也可以补充习题,为了让学生熟练运用密度公式进行计算,解题时,应注意引导学生理清思路,启发学生“一题多解”。 【教学重点】 1.通过实验探究,学会用比值的方法定义密度的概念。 2.理解密度的概念、公式及其应用。 【教学难点】 在实验探究的基础上,利用“比值”定义密度概念,理解密度是物质的一种属性。 【教学关键】 通过组织好实验探究建立密度的概念是本节的关键点。

七年级上册地理:气温的分布与变化教案 撰写:审核:授课日期:___ 月 ___日教学课时:第周第课时 教学目 标知识与技能目 标 学会使用气温资料 过程与方法目 标 绘制气温曲线图,并能读出气温的变化规律. 情感、态度 与价值观目标 举例说明气温与人类生产和生活的关系 教学重 点 学会阅读气温变化曲线图,绘制气温变化曲线图. 教学难 点 理解气温的变化规律. 教学过程调整意见(一)导入: 同学们,我们每一天都会关注当天的天气情况,那么,每天的天气状况又 包括哪些内容呢?其中哪个因素的变化决定了我们的衣着变化?气温是反映一 个地方天气状况的重要要素之一,今天我们来学习气温的有关知识. (二)讲授新课: 一、气温与我们 过渡:日常生活中,我们比较关心一天中的最高气温和最低气温.那么,气 温是如何测量的? 出示百叶箱图,讨论完成下列问题. 1.测定气温的工具是_________. 2.温度计放置的高度,距离地面________米. 3.气温的单位是________,读作_________.

4.一天之中,通常观测________次,一般是在北京时间___时、____时、____时、____时. 提问:一天观测气温四次,如何计算这一天的日平均气温? 结论:日平均气温=一日内气温观测值之和÷观测次数 提问:能不能用同样的方法,计算出一地的月平均气温和年平均气温? 结论:月平均气温=一月内日平均气温之和÷当月天数; 年平均气温=一年内月平均气温之和÷月数 二、气温的变化 讨论分析,气温的日变化和年变化各有什么特点. 小结:最高气温出现在午后2时,最低气温出现在日出前后;最高气温与最低气温的差,叫做气温日较差.一年中,在北半球,陆地最高气温和最低气温分别在7月和1月;海洋最高气温和最低气温分别在8月和2月.一年内月平均最高气温与月平均最低气温的差,叫做气温年较差. 展示:A、B、C、D三地气温曲线图,回答下列问题.

七年级上册地理--气温的分布与变化教案 教学目标 知识与能力: 1.知道气温的测定方法. 2.能正确阅读等温线分布图,并总结出世界气温的分布规律. 3.根据气温资料,绘制气温年变化曲线图,并依据这些气候资料了解气候特点,说出气温的变化规律. 过程与方法: 让学生充分动手实践、动口表达,引导学生逐步学会看图、制图.学会合作、探究、讨论、评价,积极参与到教学过程之中.教学过程中,分析问题时注重科学方法的体现,充分体现比较法的科学价值. 情感、态度与价值观: 通过分析家乡气温资料的过程,进一步加深对家乡的了解和认识,增进对家乡的热爱之情. 通过对不同气温条件的辩证分析,了解自然规律的美,建立正确的人地关系理念. 教学重难点及突破 重点 学会使用气温资料,绘制气温曲线图、等温线图,并会通过读图总结气温的变化规律. 难点 等温线图的判读、分析. 教学准备 1.温度计、学生绘图用坐标和气温资料. 2.教学课件设计 教学步骤 一、气温的变化 教师活动学生活动 1.出示两位同学放学路上的对话,引导学生思考. 2.出示北极地区和广州地区的北极熊同一时间的不同感受引出同一时间不1.读图后回答: 同一地点一天内、一年内气温会发生变化. 2.学生读图后回答:

同地区的气温有差异. 3.哪位同学说一说我们家乡一年内气温的变化情况? 4.教师总结:气温在时间和空间方面的变化情况. 板书:[第二课 气温的变化与分布] 时间、空间 同一时间不同地区的气温可能差别很大. 3.描述家乡一年的气温变化情况. 一、 气温的观测 1.由不同人对气温的感受不同导入气温的观测工具—温度计,并介绍摄氏度的来历. 2.你知道气温是如何测量的吗? 导入百叶箱的介绍和温度计的使用.找学生阅读课件中百叶箱的说明. 3.教师演示几种错误的温度计使用方 法,然后由学生演示正确的使用方法. 4.我们该如何来测定一天的气温呢? (1)观测的次数及时间 (2)日平均气温的计算 (3)由日平均气温的计算方法,引导学生得出月平均气温和年平均气温的计算方法. 5.如何来表示所观测到的气温资料呢? 我们先学看一幅来自气象部门的坐标图. 引导学生观察填写表格,并导出气温日较差概念. “早穿皮袄午穿纱……”分析 1. 在教师引导下学习温度计的读取方 法. 2. 了解百叶箱及温度计的使用要求. 参与课堂试读温度计的活动. 3. 演示并总结该如何正确使用温度计 4. 一天观测几次?什么时间? 思考得出月平均气温、年平均气温的计算方法. 5. 观察思考一下问题: ) 表示多长时间的气温变化? ) 最高温、最低温多少?出现在何 时? ) 计算:最高温和最低温的差 思考回答 6. 绘制年气温变化曲线图 ) 根据课件显示分组讨论

气温的变化与分布习题(含答案) 一、单选题(本大题共17小题,共34.0分) 1. 有关等温线图的叙述,正确的是() A. 该图反映的是北半球7月气温分布 B. 该图反映的是北半球1月气温分布 C. 该图反映的是南半球的夏季气温分布 D. 该图反映的是南半球的冬季气温分布 2. 关于世界气温的分布规律的叙述,正确的有() A. 气温从低纬向两极逐渐降低 B. 北半球同纬度的海洋和陆地气温没有差异 C. 南半球由于海洋面积广阔,气温受海陆地分布影响小,等温线大致与经线平行 D. 气温的高低除受纬度位置、海陆位置影响外,不受其它因素的影响 3. 读图,完成4-5题. 根据图中信息判断,此时M地为() A. 北半球夏季 B. 北半球冬季 C. 南半球夏季 D. 南半球冬季 4. 该气候一般分布在下列甲、乙、丙、丁四地中的() A. B. C. D. 5. 图中甲区域年平均气温较周边地区低的主要因素是() A. 纬度高低 B. 海陆分布 C. 地形地势 D. 人类活动 6. 读北半球年平均气温分布示意图,完成11-12题.

北半球年平均气温分布的大体状况是() A. 由北向南气温逐渐降低 B. 由南向北气温逐渐降低 C. 由东向西气温逐渐升高 D. 由西向东气温逐渐升高 7. 如图,读“长江中下游局部区域图”及“武汉气温曲线和降水量柱状图”,回答20~21 题. 下列叙述中,属于该区域农业生产特征的是() A. 作物熟制为一年两熟 B. 糖料作物是甜菜 C. 耕地类型以旱地为主 D. 盛产温带水果 8. 世界气温分布大势是:从低纬度地区向高纬度地区逐渐降低,其主要影响因素是() A. 纬度因素 B. 海陆因素 C. 洋流因素 D. 地形因素 9. 由南极洲乘船往北到北冰洋进行科学考察,考察队员对气温的感觉是() A. 越往北走越冷 B. 先是越来越冷后是越来越热 C. 越往北走越热 D. 先是越来越热后是越来越冷 10. 一天中,气温的最高值出现在() A. 8时 B. 14时 C. 20时 D. 日出前后 11. 图中等温线发生弯曲的根本原因是() A. 太阳辐射 B. 地形 C. 洋流 D. 海陆热力性质差异 12. 读北半球某区域等温线分布图(如图),回答24-25题 据图中等温线判断,此图是北半球()季气温分布示意图. A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬 13. 该地气温年较差约为() A. 5°C B. 10°C C. 20°C D. 30°C 14. 一天中,最高气温出现在() A. 午后2时左右 B. 午后1时左右 C. 中午12时左右 15. 我们常用等温线图表示气温的水平分布,读等温线图,回答5~6题 判断图中甲、乙两地的气温() A. 甲处在0℃以上,乙处在4℃以上 B. 甲处在0℃以下,乙处在4℃ 以上 C. 甲处在0℃以下,乙处在4℃以 下 D. 甲处在0℃以上,乙处在4℃以下 16. 气候数据有多种呈现方式,读图(把代表月份的数字标注

第六章第四节 密度知识的应用 【学习目标】 1.会利用密度知识鉴别物质; 2.会利用刻度知识间接测量物体的质量或体积; 3.会用公式V m =ρ 、m =ρv 、V=ρm 解决实际问题。 【预习探学】 1.由公式V m =ρ可知,m= ,v= ; 1t= kg= g = mg ; 1cm 3= m 3,1dm 3= m 3; 1mL (cm 3)= L (dm 3)= m 3。 2.你在预习中遇到的困惑是什么? 【合作互学、交流助学】 例1 一个实心铅球的质量是4.52kg ,经测量它的体积是0.565×10-3m 3,求:(1)这个铅球是用纯 铅制成的吗?(2)如果是空心的,则空心部分体积多大?(已知ρ铅=11.3×103kg/m 3)

例2 矗立在天安门广场的人民英雄纪念碑身高37.94m,由413块花岗岩石砌成。碑心石是一块整的花岗岩,长14.7m、宽2.9m,厚1.0m,它的质量约为多少吨?(花岗岩的密度为2.8×103kg/m3) 例3. 体积为1m3的冰块全部熔化成水后,水的体积是多少?。(ρ水=1.0×103kg/m3, ρ冰=0.8×103kg/m3) 例4 某省富“硒”的矿泉水资源非常丰富。如果要将其开发为瓶装矿泉水,且每瓶净装550g,则:(ρ矿泉水=1.0×103kg/m3, ρ酱油=1.1×103kg/m3) (1)每个矿泉水瓶的容积至少为多少毫升? (2)若用该矿泉水瓶来装家庭常用的酱油,装满时至少能装多少毫升的酱油? 例5 一辆载重汽车的车厢容积为3.5m×2m×0.6m,额定载重量为6t,求:(ρ泥沙=2.4×103kg/m3)(1)如果车厢装满泥沙(泥沙的体积等于车厢容积),汽车载重量为多少? (2)为了行车安全,汽车不能超载,如果不超载,此车最多能装多少立方米的泥沙?

6.2.2 密度的计算 【知识与技能】 1.根据物质的质量和体积通过密度公式ρ=m/v,计算物质的密度或对照密度表来鉴别物质。 2.会根据密度公式ρ=m/v及变形式m=ρV和V=m/ρ计算物体质量或体积。 【过程与方法】 采用启发的教学方法,配合讲授、讨论、展示等多种教学方法综合优化,使学生成为学习的主体,不断提高学生的分析计算能力。 【情感态度与价值观】 培养学生的合作精神,以及在交流与讨论中所持的正确态度。 学习内容:密度和质量体积的计算 【自学检测】 1.已知质量和密度,你能求出物体的体积吗?试着写出求体积的公式:V=m/ρ。 2.已知密度和体积,你能求出物体的质量吗?试着写出求质量的公式:m=ρV。 【合作探究】教师巡视督促指导 一、等体积变换问题 一个空瓶质量为200g,装满水后总质量700g,若用这个瓶来装另一种液体,装满后总质量是600g,该液体的密度是少? 提示:此题中瓶子装满水与装满待测液体的体积有什么关系?写出解答过程。 二、物体空实心的判断问题 体积是30cm3的铝球,质量是27g,这个铝球是空心的还是实心的?(请用三种方法)若是空心,则空心部分体积为多大? 提示: 比密度:计算平均密度与密度表中铝的密度比较。 比质量:计算体积为30cm3的铝球质量与实际质量相比较。 比体积:计算质量为27g的铝球体积与实际体积相比较。 三、平均密度问题 有一工艺品(实心),由金和铜两种材料制成(两种合金混合后的各自体积保持不变),其质量为1983.4克,体积为106立方厘米,则此合金中金、铜的质量各多少?(ρ金=19.3g/cm3,ρ铜=8.9g/cm3) 【展示交流】 【精讲点拨】 1.合作探究第一题有数学“等体积变换”思想,即同一容器分别装满两种不同液体时的体积相同。 2.求解混合物的问题,要注意以下几点:(1)混合前后总质量不变;(2)混合前后总体积不变(一般情况);(3)混合物的平均密度等于总质量除以总体积;此类问题难度较大,正确把握上述三点是解此类型题的关键。 【即时练习】 1.有两种不同材料制成的体积相同的甲乙两种实心球,在天平右盘放2个甲球,在左盘放3个乙球,天平恰好平衡,则甲、乙密度比为3∶2。

第2节密度 【教学目标】 知识与能力目标: 1、通过探究认识同种物质的质量与体积成正比,比值一定;不同物质的质量与体积比值不同; 2、知道密度的定义、公式、单位,理解密度的物理意义会查密度表; 3、能用密度知识解决简单的实际问题。 过程与方法目标: 在探究认识同种物质的质量与体积的关系,引入密度的概念过程中,体会利用比值不变反映的数量关系来定义物理量的方法; 情感态度与价值观目标: 在生活中有应用密度的意识,通过了解密度知识在生产、生活中的应用,感受物理知识在解决实际问题中的价值。 【教学重难点】 教学重点: 1.通过实验探究,学会用比值的方法定义密度的概念。 2.理解密度的概念、公式及其应用。 教学难点 在实验探究的基础上,利用“比值”定义密度概念,理解密度是物质的一种特性。 【导学过程】 【创设情景,引入新课】 〖师〗上节课我们学习了质量的概念,下面我们看一个问题。【图片2】是金条还是镀金铜条? 【故事1】2005年,家住望江县赛口镇红旗村的何家贵老人和老伴被两个上门

的骗子骗走2000元血汗钱,换到手的只有一块一文不值的破铁块!据何老汉介绍,几天前来了两个中年人,自称是上海来的地质队员,判断这里肯定埋藏了稀世宝物。两个人随即掏出了工作证、身份证等证件给何老汉“检查”,之后又神神秘秘地拿出了一个据说是探测器的黑盒子,在何老汉的陪同下上了老汉后院的小山坡上,果然挖出了一块亮闪闪的“金块”,说这是清朝的文物,价值15万元,不如大家各自分5万元算了。最后两人哄得老两口拿出了2000元钱。临走时,两人留下一张欠条,一再表示他们会尽快赶回来拿钱赎宝,并叮嘱老两口“千万不要走漏风声,以防坏人来偷”。到了晚上,何老汉两口子越想越不对劲,拿着金块到乡里的派出所报案,据民警介绍,这宝贝应该是铁一类的金属,仅仅镀了一层铜粉而已。 【自主预习案】 1.同种物质的不同物体,质量与体积的比值是_________(相同/不同)的;不同物质的物体,质量与体积的比值一般是_________(相同/不同)的。 2. 密度是表示单位体积的某种物质的__________的物理量,国际单位 是,其他常用单位是。 3..密度是物质的一种_________,它的大小与物体的形状、体积和质量 关(填“有”或“无”)。 4.水的密度为_________Kg/m3,读作,其物理意义 是,用常用单位表示,则为________ g/ cm3。 【课堂探究案】 (二)、探究物体的质量与体积的关系: 1、提出的问 题:。 2、作出的猜 想:。 3、设计实验并进行实验: 设计实验,探究同种物质的质量和体积到底有什么样的关系。实验的过程中发现什么问题可先在小组内讨论解决,解决不了的要及时向老师请教。最后一个综合结论要分析全班同学的实验结果才能作出判断,其它的在本组完成。 学生通过分组实验,测量几种不同体积物质的质量,记录数据、绘制图像,分析同种物质质量与体积的关系。再综合不同小组的实验结果分析不同种物质质量和体积的关系。

气温的变化 【学习目标】 1、记住日平均气温、月平均气温、年平均气温、气温的日变化、气温的日较差、气温的年变化、气温的年较差等概念。 2、读气温曲线图,能说出气温日变化和气温年变化的规律。 3、利用气象资料,绘制气温年变化曲线图。 【学习重点】: 1、气温变化的规律。 2、利用气象资料,绘制气温曲线图。 【学习过程】 一、情景导入 由学生交流天气情况导入新课。 二、合作探究 学习任务一:气温的日变化 1、阅读P54阅读材料《气温的观测》,完成下列要求: 测定气温一般用摄氏温标,记做,读做;观测时通常一天要进行次,一般是在时、时、时、时观测。 2、读P53图3.10,填出不同时段的气温:8点时是℃,14点时是℃,20点时是℃,2 点时是℃,根据图右边的文字内容,这一天的平均气温是℃。 3、根据日平均气温的方法,请你说出月平均气温和年平均气温的计算方法。 月平均气温。年平均气温。 4、读P53的第二段,气温的日变化是以为周期的气温变化;气温的年变化是以为周期的气温变化。 5、读图3.11及上边的文字,该地的日最高气温约℃,最低气温约℃,日较差约℃。一日中的最高气温出现在,最低气温出现在。 气温的日变化规律是:一日中的最高气温出现在,最低气温出现在。 学习任务二:气温的年变化 6、读图 3.12及上边的文字,该地的月平均最高气温约℃,最低气温约℃,年较差约℃。 7、读图3.12上边的文字,完成下表: 气温的年变化规律是(北半球): 在陆地上,最高气温出现在月,最低气温出现在月;在海洋上,最高气温出现在月,最低气温出现在月。南半球相反。 8、把教材P54活动1的气温年变化曲线图绘制完整。 9、把教材P54活动2的内容完成。 三、课堂检测 1、一年当中,某地最高月平均气温是1月,最低月平均气温是7月,则该地位于() A.北半球陆地 B .北半球海洋 C.南半球陆地 D.南半球海洋 2、某地一天中测得的气温如下表,该地的平均气温是() A、10℃ B、11℃ C、12℃ D、13℃ 3、一天中陆地最高气温与最低气温一般出现在() A、日出前后、日落前后 B、日出前后、正午前后 C、中午12点、清晨1点 D、午后2点、日出前后 4、在我国的吐鲁番盆地,有“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”的说法,这说明当地的气温特点() A、气温日较差大 B、气温年较差大 C、气温日平均气温高 D、 气温年平均气温低 5、读右图完成下列内容 (1)最高月平均气温出现在 月,数值约为℃; (2)最低月平均气温出现在 月,数值约为℃; (3)气温年较差为℃; (4)该地气温的年变化规律冬夏,季节变 化,年较差(大或小)。 6、根据下表给出的某地各月平均气温值,绘制一幅气温变化曲线图。 12.6 19.7 四、课堂小结 说说你的收获。 五、作业 1、填充图册31页1、 2、3题。 *2、绩优学案42页-43页“达标检测”。

第二课时 质量、密度和体积三者之间的关系是什么? 科学探究 2、下表列出了0℃、101 kPa(标准体积)时O2和H2的密度,请计算出1 mol O2和H2的体积 下表列出了20℃时几种固体和液体的密度及1 mol这几种物质的体积 分析上面两表,得出如下结论: (1)1 mol 不同的固态或液态的物质、体积不同 (2)在相同状态下,1 mol 气体的体积基本相同 (3)同样是1 mol 物质,气体和固体的体积相差很大。(1 mol H2O在液态时是18 mL,在100 ℃气态时约为3.06*104 mL ,相差约1700倍 决定物质体积大小有三个因素: ①物质所含结构微粒数多少; ②微粒间的距离(固态、液态距离小,排列紧密,气态分子间排列疏松) ③微粒本身的大小(液态时小,气态时大) 对于固体和液体来说,粒子间距离非常小,主要取决于粒子本身的大小,对于气态来说,粒子间大小相差无几,主要取决于粒子间的距离。

二、气体摩尔体积 1、定义: 2、符号: 3、定义式: 4、单位:国际:m3/mol 常用: 5、气体在标准状况下的摩尔体积约是 判断正误 (1)标况下,1 mol任何物质的体积都约为22.4 L。 (2)1 mol气体的体积约为22.4 L。 (3)标况下,1 mol O2和N2混合气(任意比)的体积约为22.4 L。 (4)22.4 L气体所含分子数一定大于11.2 L气体所含的分子数。 (5)任何条件下,气体的摩尔体积都是22.4 L。 (6)只有在标况下,气体的摩尔体积才能是22.4 L。 6、阿伏加德罗定律: 在相同的温度和压强下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子。[自我评价] 1.下列说法正确的是() A.标准状况下22.4L/mol就是气体摩尔体积 B.非标准状况下,1mol任何气体的体积不可能为22.4L C.标准状况下22.4L任何气体都含有约6.02×1023个分子 D.1mol H2和O2的混合气体在标准状况下的体积约为22.4L 课后作业: 在标准状况下 (1)0.5molHCl占有的体积是多少? (2)33.6LH2的物质的量是多少? (3)16gO2的体积是多少? (4)44.8LN2中含有的N2分子数是多少?

气温的变化与分布 教学目标: (一)、知识与技能: 1、学生能说出等温线的含义,通过阅读“等温线分布”图、说出不同地区温度,并能总结出气温地区分布的规律。 2、能根据气温的数字资料,绘制出气温变化曲线图和降水量逐月分配图,并依据这些气候资料说出气候特点。 (二)、过程与方法: 通过阅读气温分布图,能够说出世界年平均气温的分布规律。加强读图能力的训练。 (三)、情感态度与价值观: 体会气温和降水的意义、与生活的关系,了解世界各地异彩纷呈的优美风光,激发对大自然的热爱之情。 (四)、教学重点: 学会阅读世界平均气温分布图。能够依据气温的数字资料绘制出气温变化曲线图。能够根据数字资料及统计图表描述气候特征。 (五)、教学难点: 通过阅读气温分布图,能够说出世界年平均气温的分布。 新课导入: 一、气温的变化 给学生欣赏几张同一季节不同地区不同景象的图片,让学生观察它们之间的区别,引出气温降水这一课题。 (师:冬季,我国的黑龙江是一片银装素裹的景象,而我国的海南岛却郁郁葱葱的椰风海韵?两者之间差异如此之大,这是为什么呢?) (学生回答) (师:对,这主要是由气温的差异造成的。那么,气温是指什么呢?它的单位、和单位符号又是怎么样的?) (学生填空) (老师给出几个温度值,学生读出来,并强调零下温度的读法。) (师:一天中的气温相同吗?最高和最低气温出现在什么时候?天气预报播放的气温是指什么气温?是怎样测定出来的?下面同学们带着这几个问题阅读课本53、54页,看哪个同学做得又快又好。 (学生回答) (师:天气预报中所说的气温是指野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度。气温的测定通常利用气象园中的百叶箱来进行,气象台使用的温度就是在百叶箱里面温度计测出来的空气温度。对气温的观测,通常一天要进行4次:一般在北京时间2时、8时、14时、20时。这4次气温的平均值即为日平均气温。

漂市一中钱少锋 第2课时合金 课 题 合金课型新授课 师者,所以传道,授业,解惑也。韩愈◆教学目标知识与 技能 1.认识合金与人类生活和社会发展的密切关系。 2.了解常见合金的性质及用途。 过程与 方法 1.通过实物观察、阅读教材、讨论交流的方法,归纳 合金的主要用途。 2.学会查阅资料,归纳总结等方法,知道一些重要和 新型的合金,以及合金比纯金属具有更广泛的用途。 情感、态 度与价值 观 1.激发学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情 感。 2.激发学生对化学的好奇心和探究的欲望,关注与化 学有关的社会问题。 教 学重点1.合金和其组成纯金属性质的比较。 2.合金的性质和用途的关系。

教 学 难 点 1.物质性质和用途的关系。 2.提高学生综合分析问题的能力。 教 具 准 备 黄铜片(铜锌合金)和铜片、硬铝片(铝合金)和铝片、焊锡和锡、多媒体课件等。 课 前 预 习 1.在金属中加热熔合某些金属或非金属,就可以制得具有金属特征 的合金。可见,合金一定是混合物。 2.合金与组成它的纯金属相比,具有硬度大、熔点低、抗腐蚀性强 等特点,因此日常生活中使用的金属材料大多是合金。 3.生铁和钢都是铁的合金,主要是由于其含碳量不同,导致它们的 性能不同。 4.由于钛和钛合金具有优良的抗腐蚀性等优点,所以被认为是21 世纪重要的金属材料。 新 课 导 入 上节课我们学习了金属材料,知道了金属材料性质与用途的关系。 那么日常生活中使用的金属制品是纯金属制成的吗?究竟什么是合 金?为什么要生产和使用合金?请同学们阅读教材P4~P6回答。 进 行 新 课 一合金及其性质 【提出问题】 合金和纯金属的性能有哪些差异性? 【交流回答】

物质的量 第2课时 ◆ 教学目标与核心素养 宏观辨识与微观探析:通过对摩尔体积的微观意义的学习,从微观上理解不同状态的物质的摩尔体积的影响因素,进而延伸至宏观物理量对摩尔体积的影响,理解从微观到宏观的辩证思想。 证据推理与模型认知:利用初中物理知识,联系物质的量的基本概念,建立研究物质的摩尔体积的基本模型,使学生了解科学的推理过程,理解微观粒子模型在化学研究中的重要作用。 科学精神与社会责任:利用气体摩尔体积概念的建立过程,培养学生的科学精神,理解化学家从微观研究到宏观概念的哲学思想。 ◆ 教学重难点 气体摩尔体积的概念和计算。 ◆ 教学过程 一、导入新课 【引入】在实验室中有一瓶氢气,我们应该如何得到该气体的物质的量呢? 【设疑】我们在上面的学习中已经知道了两个计算物质的量的公式:A N N =n 和M m n =,应用上面的公式能不能计算出氢气的物质的量呢?(不能,因为既不可能得到氢气的分子数,也不可能称量出氢气的质量)那么我们能得到氢气的什么物理量呢?(体积)如果已知氢气的体积,能否求解氢气的物质的量? 二、讲授新课 【板书】气体摩尔体积: 一、摩尔体积 【投影】气体摩尔体积: 一、摩尔体积 【设疑】根据摩尔质量的定义,同学们觉得摩尔体积的概念是什么?(单位物质的量的物质所具有的体积)

【讲解】摩尔体积的符号为V m ,单位为L/mol ,根据上述定义,我们也能得到公式m V V n =,V m 代表摩尔体积,即物质的量等于该物质的体积除以其摩尔体积。但是这个公式的应用依然取决于物质的摩尔体积是否容易得到。那么,怎么才能得到物质的摩尔体积呢? 【设疑】摩尔体积就是每1mol 物质的体积,例如,铁的摩尔体积就是指每1molFe 的体积,那么1molFe 的体积为多少呢?(1mol 铁的质量为56g ,其体积可以用质量除以密度得到:56g ÷7.874 g ·cm -3 = 7.112cm 3) 【讲解】根据上述的计算过程,我们可以得到如下的计算摩尔体积的公式ρM V m =,即物 质的摩尔体积等于其摩尔质量与密度的比值。但是这种计算方法显然不是很方便,因为物质的密度并不容易得到,如何才能比较方便的得到物质的摩尔体积呢? 【过渡】如上的研究实际上已经无法比较方便的得到物质的摩尔体积了,下面我们换一个思考的方向,从微观粒子入手,研究物质的摩尔体积。 【设疑】宏观上讲,一个物质的摩尔体积就是每1mol 该物质在空间上占据的体积,同学们能不能从微观上理解,什么是物质的摩尔体积?(微观上讲,物质的摩尔体积就是指N A 个物质粒子在空间上所能占据的体积) 【板书】气体摩尔体积: 一、摩尔体积: 二、影响物质摩尔体积的因素: 【投影】气体摩尔体积: 一、摩尔体积: 二、影响物质摩尔体积的因素: 【学生活动】摩尔体积就是每1mol 物质的体积,或者说是大约6.02×1023个粒子在空间能占据的体积,这么多的粒子在空间上能占据多大的体积由什么决定呢?请同学们互相交流讨论一下。 【讲解】通过讨论我们能得到,从微观上讲物质的摩尔体积的大小,首先受到粒子堆积方式的影响:如果是固体或者液体,其粒子之间的间距很小,所以影响物质的摩尔体积的因素就是粒子大小。例如,铁和铜的摩尔体积为什么不一样呢?这是因为铁原子和铜原子的大小不一样。显然我们不可能再根据粒子的大小来取得到物质的摩尔体积,所以研究固体和液体的摩尔体积就没有太大的意义。

《第二节气温的变化和分布》教学设计 课题:第三章天气与气候 教材来源:七年级《地理》教科书/人民教育出版社2013版 内容来源:七年级地理(上)第三章 主题:气温的变化和分布 课时:1课时 课型:新授 授课对象:七年级学生 设计者: 目标设定的依据: 1.课程标准的相关要求 (1)阅读世界年平均和1月、7月平均气温分布图,归纳世界气温分布特点。 (2)阅读世界年降水量分布图,归纳世界降水分布特点。 (3)运用气温、降水资料,绘制气温曲线和降水量柱状图,说出气温与降水随时间的变化特点。 2.教材分析 本节为人教版七年级地理上册第三章第二节,是气候部分的基础知识,内容包括气温的变化和气温的分布两大部分。前者涉及气温的测量、气温的日变化、年变化、温度变化曲线图;后者包括等温线图、气温空间分布规律等。本节课的教学内容在初中地理学习中,不仅容量大,而且难点多,但内在脉络清晰明了:观测气温,可以获取到一定量的气温数据,可以对气温数据进行一定的计算和整理。比如可以绘制出不同时间尺度的气温变化曲线图与不同空间尺度的等温线分布图。通过对气温日变化、年变化曲线图的判读,可以总结出气温的日变化和年变化规律;通过对等温线的判读,可以总结出气温的空间分布规律。 2.学情分析 学习目标: (1)阅读等温线图,能够判读等温线图。 (2)阅读课本56页图3.17世界年平均气温分布图,描述世界气温分布特点。 (3)阅读世界1月、7月平均气温分布图及气温的垂直变化图,说出世界1月、7月气温分布特点。 评价任务: 学习重难点: 1.阅读气温日变化曲线和年变化曲线,说出最高(低)气温及气温日较差、年较差。 2.阅读世界年平均气温分布图,归纳世界气温的分布特点;阅读北半球1月、7月平均气温分布图,说出不同地区气温的季节差异。 教学方法:问题导向法、读图分析法、总结归纳法、启发引导法。 学法指导:自主学习法、小组合作法、观察法、对比法、综合分析法。 教具准备:多媒体 教学过程:

第三章天气与气候 第二节气温的变化与分布 教学目标 知识与技能 1.了解气温观测的相关知识,能计算某地的日平均气温和气温年较差。 2.能够绘制和阅读气温年变化曲线图。 过程与方法 1.运用气温日变化曲线,说出某地一天之内最高气温、最低气温,能计算气温的日较差。 2.运用气温年变化曲线图,说出最热月均温、最冷月均温,能计算气温的年较差。 3.阅读世界年平均气温分布图,归纳世界气温的分布特点。 4.阅读北半球1月、7月平均气温分布图,说出不同地区气温的季节差异。 情感、态度与价值观: 通过学习,学会与人合作,培养学生善于讨论、思考、探究、总结的能力。教学重点难点 1.阅读气温日变化曲线和年变化曲线,说出最高(低)气温及气温日较差、年较差。 2.绘制气温年变化曲线图,等温线分布图的判读 3.总结全球气候分布的规律 一、教学过程 1、导入新课 请同学们做一回小小天气预报解说员,思考:哪些 人类活动受到气温的影响呢? (1)什么是气温?生活中怎么才能听到或读到气温 这个词? (2)如何观测气温? (3)描述一个地区的气温还需要知道什么气温? 指导学生读图3.10日平均气温 提问:8时、14时、20时、2时的气温分别是多少?怎样计算日平均气温? 指导学生读图3.11气温日变化 提问:(1)一天中,最高气温和最低气温出现在什么时间? (2)什么叫气温日较差?计算图3.11中的气温日较差。

口算:快速算出课件中红色方框内的气温日较差 一天中,__________气温最低,然后气温逐渐上升,_________气温最高,随后气温逐渐降低。 承转:一天中不同时间气温值得平均数就是日平均气温。用类似的方法,可以求 得一个月或一年的平均气温。 2.气温年变化 指导学生读图3.12气温年变化 提问: (1)图中横轴和纵轴表示的意义分别是什么? (2)图中最高气温是多少?出现在哪个月份? (3)图中最低气温是多少?出现在哪个月份? (4)图中气温年较差(月最高气温与月最低气温 的差值)是多少? 思考:陆地和海洋年均温的比较(以北半球为例) 课堂探究一:绘制气温曲线图 时间/ 月 12 3 4 5 6 7 891011 12 气温/℃4.2 6.1 10. 9 15.1 18. 4 25.1 27.5 26. 3 2 3.4 1 7.2 9.9 4.8 ①把握图幅大小及纵坐标温度差 值的大小,横坐标12个月份的 间隔要适当。 ②对照相应月份和气温值,在坐 标线之间的对应处描点。 ③注意使用平滑的曲线,而不是 折线,把各点连接起来。

气温的分布和变化 教学目的:1.使学生掌握世界气温分布的特点和成因,了解气温随时间变化以及全球气候变暖的趋势。 2.通过识读世界等温线图和气温曲线图,培养学生的读图能力。 3.在了解全球变暖的基础上,对学生进行初步的环保教育。 教学重点:世界气温时空变化特点 教学难点: 等温线图及气温曲线图的使用 教学方法:讲述与问答相结合的方法。 教学用具:《世界平均气温的分布图》、自制投影片、五带空白图。 课型:新授课。 教学过程 引入新课:上节课我们知道,衡量大气的冷热用气温来表示。那么,在世界各地,气温是怎么分布和变化的呢? 一、世界气温的分布(板书) 1.世界气温的分布规律: [展示投影片] 五带分布的空白图。 [提问] 五带指的是哪五带?五带的分布反映了地球表面受热状况具有什么样的规律?(热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带。反映了地球受热从低纬向高纬逐渐减少)。 [展示教学挂图]《世界平均气温的分布图》。 [讲述] 在《世界平均气温分布图》上,我们看到许多条表示温度数值的曲线,它们是把年平均气温相同的各点连接起来的线,叫等温线。 [教师演示] 绘制等温线图的方法。教师将标明某地区各地气温测量值的图,亲自连接成间隔为一度的等温线图。请同学注意观察。

[教师讲述] 等温线上各点气温值相等,根据等温线的递交可以看出气温的变化规律。 [提问] A、B、C三点气温各是多少摄氏度?(A点约为-5.3℃,B点约为-4.2℃,C点约为-3.9℃。) [提问] 以A点为中心,往东和往南,气温是怎样变化的?(从 A点往东气温渐高,从A点往南,气温也渐高。) [指导读图] 读《世界平均气温图》,注意气温的变化规律,并回答下列问题: ①图上年平均气温在20℃以上的地带,同五带中哪一带的范围大体相近?非洲、南美洲大部分地区的年平均气温在多少摄氏度以上?(热带。20℃以上) ③年平均气温在0℃以下的地带,同五带中哪一带的范围大体相近?南极洲、亚洲和北美洲北部年平均气温在多少摄氏度以下?(寒带。0℃以下。) ③温带的范围,大约年平均气温在多少摄氏度之间?(0°与20℃之间。) ④从低纬向南北两极气温怎么变化?在亚洲中部为什么出现了低于0℃的地区?提示同学回忆小学所学的地理知识。(逐渐变低。是大高原,地势高、气温低。) ⑤计算一下北半球与南半球温差,哪个半球温差大?原因是什么?(北

. . 第6章质量与密度复习教学设计 【复习目标】 1.学生能回忆并说出本单元的主要容。 2.学生知道质量的含义。会测量固体和液体的质量。 3.通过实验,理解密度的概念。会测量固体和液体的密度。解释生活中一些与密度有关的物理现象。 4.通过复习培养学生严谨的科学态度与协作精神。 【复习重难点】 重点:质量和密度概念的理解 难点:固体和液体密度的测量 【课时安排】1课时 【教学过程】 一、导入环节(2分钟) (一)导入新课,板书课题 导入语:同学们,前面我们学习了质量与密度一章,这节课我们复习一下本章知识,请同学们看这节课的学习目标。 (二)出示复习目标课件展示学习目标,一名同学读学习目标。 过渡语:让我们带着目标、带着问题进入自主学习环节。 二、自学环节(25分钟) (一)知识回顾,构建知识体系(10分钟) 过渡语:请同学们回顾本单元所学的主要知识,通过自学提示对学过的旧知识不断联想提取,再现脑海,进行系统回顾,在方框中勾勒出本单元的知识结构(可以另附纸)。 1.本单元有哪几节? 2.质量和密度的定义、单位分别是什么? 3.测量固体、液体密度的步骤是什么? 4.利用密度公式及其变型可以解决哪些问题? (二)复习检测(15分钟) 过渡语:请同学们合上课本做下面的检测,注意思考,独立完成。要求:完成自学检测题目,要求书写认真、规。 10 mg是() 1.在学校举行的元旦晚会上,物理老师出了一个抢答题: 2.5×7 A.一头象的质量 B.一名小学生的质 C.一只兔子的质量 D.一只蚂蚁的质量 2.(多选)关于质量和密度,下列说确的是() A.橡皮在使用过程中,质量减小,密度不变 B.将植物种子带到太空后,种子的质量变小 C.氧气瓶的氧气用掉一半,氧气的质量变小,密度变小 D.给自行车轮胎打气的过程中,轮胎气体质量增加,密度不变