最新中国硬分币发行年号及特点、分类

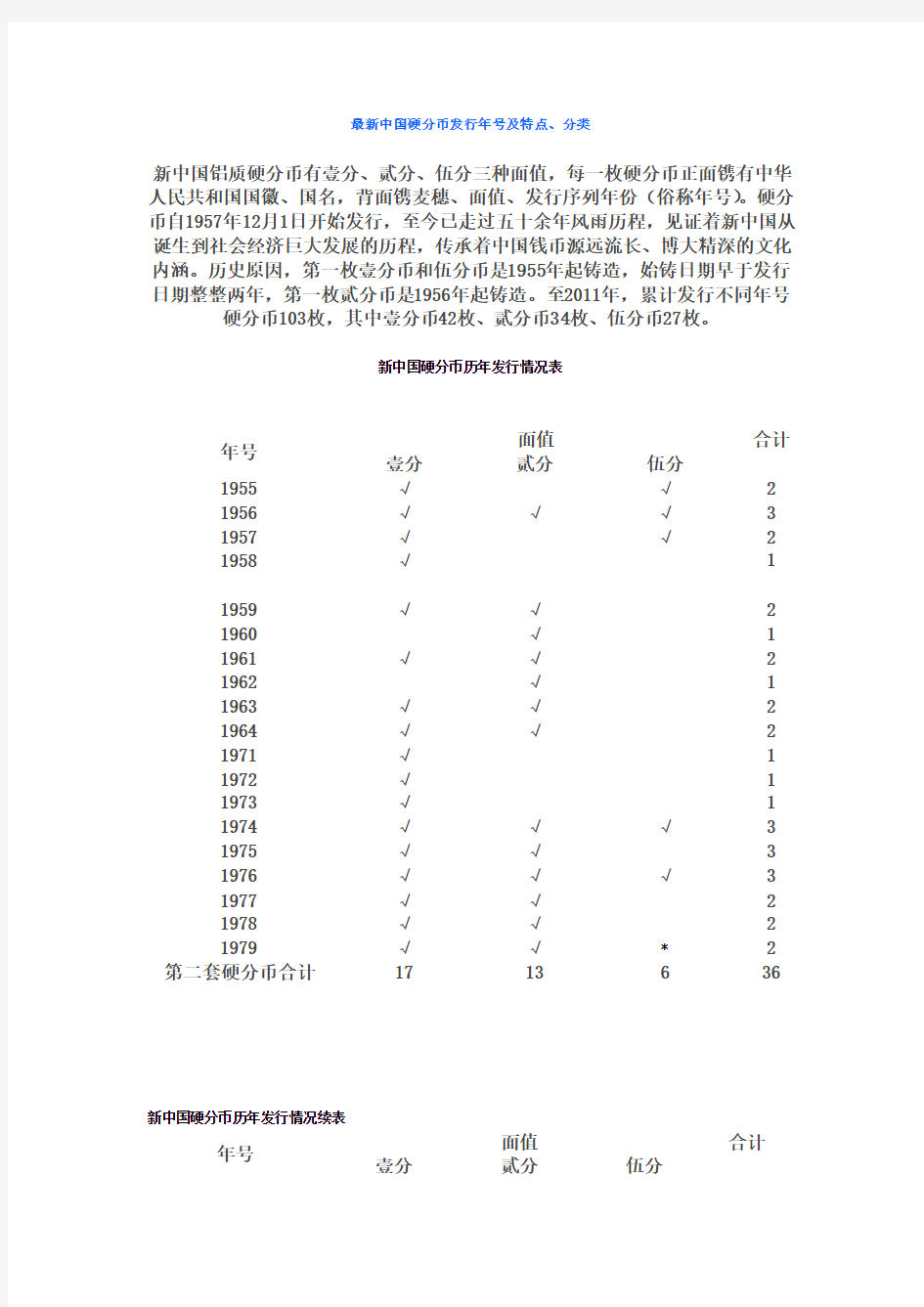

新中国铝质硬分币有壹分、贰分、伍分三种面值,每一枚硬分币正面镌有中华人民共和国国徽、国名,背面镌麦穗、面值、发行序列年份(俗称年号)。硬分币自1957年12月1日开始发行,至今已走过五十余年风雨历程,见证着新中国从诞生到社会经济巨大发展的历程,传承着中国钱币源远流长、博大精深的文化内涵。历史原因,第一枚壹分币和伍分币是1955年起铸造,始铸日期早于发行日期整整两年,第一枚贰分币是1956年起铸造。至2011年,累计发行不同年号硬分币103枚,其中壹分币42枚、贰分币34枚、伍分币27枚。

新中国硬分币历年发行情况表

年号

面值合计壹分贰分伍分

1955√√2

1956√√√3

1957√√2

1958√1

1959√√2

1960√1

1961√√2

1962√1

1963√√2

1964√√2

1971√1

1972√1

1973√1

1974√√√3

1975√√3

1976√√√3

1977√√2

1978√√2

1979√√*2第二套硬分币合计1713636

新中国硬分币历年发行情况续表

年号

面值合计壹分贰分伍分

1980√**3

1981*√*3

1982√√√3

1983√√√3

1984√√√3

1985√√√3

1986√√√3

1987√√√3

1988√√2

1989√√2

1990√√2第三套硬分币合计8111130 1991√√√3

1992**√3

1993***3

1994***3

1995***3

1996***3

1997***3

1998***3

1999***3

2000√**3

2005√1

2006√1

2007√1

2008√1

2009√1

2010√1

2011√1第四套硬分币合计17101037合计423427103注:表中“√”表示发行,“*”表示未正式发行,空白表示未发行。1965~1970年未发行硬分币。2000年壹分币市场短暂流通,列入流通分币。2001~2004年、未见发行硬分币。

硬分币特点:

1、面值壹分、贰分、伍分,面值低。

2、2、最具权威性、严肃性,其他藏品难以比拟。

3、沉淀民间,亲和力强,群众基础好。

4、未正式发行币种多,套装发行量稀少,最少660套,最多32万套。

5、价格低廉,收藏价值、升值潜力大,老少投资、收藏皆宜。

6、铸造、发行成本高于面值。

7、适用于找零,质量大于等面值纸分币(已退出流通),大量现金交易不便。

硬分币分类:

1、按面值分壹分、贰分、伍分三种。

2、按归属人民币套数,分第二套、第三套、第四套人民币流通辅币。

3、按发行渠道分正式发行和未正式发行,正式发行指由中国人民银行发行,各专业、地方或其他银行分发,未正式发行指中国人民银行直接发行或委托专门机构装帧代理。(民间存量稀少)(迄今为止,未正式发行硬分币计30枚,包括“五大天王”即1981年壹分、1980年贰分和1979年、1980年、1981年伍分,以及25匹即将昂首嘶鸣、振臂腾飞的“小黑马”、“小天王”即1992年至2000年发行的全部27枚分币中扣除1992年伍分和2000年壹分外的其他分币)。

4、按是否流通,分全新未流通硬币和流通硬币。

5、按铸造工艺,分普制币、半精制币、精制币。

中国历史朝代皇帝列表大全 一、中国古代皇帝概况: 中国历代皇帝到底有几位?各说不一,如果只从秦始皇开始算起,秦朝2位,汉朝31位,三国11位,晋朝16位,五代十六国78位,南北朝59位,隋朝3位,唐朝22位,五代十国55位,宋朝18位,金辽西夏35位,元朝18位,明朝16位,清朝12位,还有南明、北元,其它诸如李自成、张献忠,以及太平天国洪秀全父子、甚至称洪宪帝仅两个月的袁世凯,加起来一共408位。 但如果把秦始皇以前历时840年的东、西周朝和春秋、战国时代之王、公、侯加进去,就更多了,这些君王总共121位,公217位,侯23位。若再把周朝以前的商朝、夏朝60帝也算进去,中国帝王应该有829位。 尝试从廿五史等工具书中搜集大量帝王资料,编制一览表,包括朝代、称号、生殁年代、在位年代、登基岁数、年号等,并在备注中列出死因。试将这四百多位帝王之资料浓缩在此文中。 中国皇帝虽然自命天子,被称万岁,但长寿者不多,短命者不少,五十岁以下的占一半以上(秦始皇以前的不算在内。其余约卅位生卒年份不可考)。 超过八十岁的只有五位,即最长寿的乾隆皇帝(88)、梁武帝萧衍(85)、唯一的女皇帝武则天(81)、宋高宗赵构(80)和五代吴越武肃王钱□(80)。 超过七十岁的有十位,包括元世祖忽必烈(79)、唐玄宗李隆基(77)、明太祖朱元璋(70)和三国吴大帝孙权(70)等。 超过六十岁的有38位,包括汉武帝刘彻(69)、康熙皇帝(68)、元太祖成吉思汗(65)、隋文帝杨坚(63)和汉高祖刘邦(61)等。 超过五十岁的有60位,包括雍正皇帝(57)、唐太宗李世民(50)等。 40岁到49岁的有55位,包括秦始皇赢政(49)、宋太祖赵匡胤(49)、南唐后主李煜(41)、清太宗皇太极(41)等。 30岁到39岁的有62位,包括魏文帝曹丕(39)、光绪皇帝(37)、咸丰皇帝(30)等。 20岁到29岁的有50位,包括秦二世赢胡亥(23)、顺治皇帝(23)等。 10岁到19岁的有28位。 而十岁以下的娃娃皇帝有29位,包括八岁的汉质帝刘缵,六岁的元宁宗、两岁的汉冲帝刘炳和才生下100天就登基、不满周岁就死去的汉殇帝刘隆。 这些未成年就夭折的小皇帝,不可能有所作为。然而,有些皇帝才几岁就登上皇位,一坐就是几十年,而且影响相当深远。 在位最久的皇帝是康熙(61年)和乾隆(60年)。 汉武帝和西夏仁宗都是54年,西夏崇宗53年。 在位超过40年的有11位,包括辽圣宗(49年)、明神宗万历帝(48年)、梁武帝(47年)、辽道宗(46年)、元顺帝(46年)、明世宗嘉靖帝(45年)、

中国历史上的几种纪年法 历史学科的最大特点在于它的时序性,没有时间作维度就无法对历史作准确记载,因此记时间的方法对历史的记录至关重要。中学七年年级岳麓版历史教材第五课介绍了今天世界大多数国家使用的源自于西方的“公元纪年法”(又叫西元纪年法)。作为有四五千年悠久文明的中国,历史上曾经使用过多种纪年方法,本文就五种常见纪年法向大家作简介。 一、干支纪年 干支纪年是我国现在仍然使用的一种古老的纪年方法。 干即天干,指“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”十个汉字符号。 支即地支,指“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”十二个汉字符号,在民俗中十二地支和十二生肖一一相对应。 将十天干和十二地支按照顺序组合起来。如甲子、乙丑、丙寅、丁卯等,就得到六十个新的符号,称六十干支。 干支据说出自黄帝时期的大挠氏,唐代刘恕在《通鉴外纪》中引古书说:“(黄帝)其师大挠,始作甲子。”大挠作甲子虽是传说,但从商朝的王名字叫天乙(即商汤),盘庚,武丁,受辛(即纣王)等来看,干支的来历必早于商朝,即在三千六百年之前便已出现了。 商周时期,干支仅是用来纪日的,如《左传·肴之战》就有“夏四月辛巳,败秦军于肴”的记载。干支用来纪年萌芽于西汉,始行于王莽,通行于东汉后期。东汉章帝元和二年(公元85年),朝廷下令在全国推行干支纪年。后来,又发展到用来纪月、纪时。民间所谓生辰八字即是指人出生的时间,即年、月、日、时,用干支分别来表示。如公元2011年10月16日(农历九月二十)中午12时,用干支来表示就是辛卯年、戊戌月、甲辰日、庚午时。当然,影响最大的还是用来纪年。中国近代史还常用干支纪年来表示重大历史事件,如“甲午战争”、“戊戌变法”、“辛丑条约”、“辛亥革命”等。 干支纪年的不足之处在于只用六十个符号,周而复始,循环不已,这样,就有重复。如2011年是辛卯年,1951年也是辛卯年,二千年来就有三十多个辛卯年,容易造成混淆,后来干支纪年常与年号纪年并用。 二、帝王谥号纪年 谥号是在我国古代,统治者或有地位的王公贵族、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予的一种综合评价,或褒或贬或同情。帝王的谥号,由礼官议上;臣下的谥号,由朝廷赐予。如周“厉”王、齐“桓”公、晋“愍”帝、欧阳“文忠”公、曾“文正”公等。 帝王的谥号制度形成于西周,在西周、东周时期与西汉初年,我国是以君主谥号纪年,即以君主在位年数来纪年。如《史记·周本纪》:“(周)桓王三年,郑庄公朝,桓王不礼。”《史记·廉颇蔺相如列传》:“赵惠文王十六年,廉颇为赵将。”《左传·骰之战》:“(鲁僖公)三十三年春,秦师过周北门。” 后来秦始皇认为谥号有“子议父、臣议君”的嫌疑,曾经一度把谥号废除。西汉建立之后才又恢复。但由于正在在位的帝王没有谥号(如《史记》记载汉武帝刘彻的事迹,是用“今上”代替),加上后来帝王谥号日趋复杂(如唐太宗谥号有七字:“文武大圣大广孝”皇帝,康熙谥号更多达二十一字:“合天弘运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信功德大成仁”皇帝),以及有了新的纪年方法,谥号就不再用来纪年。 三、年号纪年 年号是指古代帝王颁布的专门用于纪年的名号。

中国硬分币收藏交易价格参考表 年份1分币2分币5分币 1955 30.00 980.00 30.00 1956 10.00 6.00 8.00 1957 60.00 590.00 10.00 1958 10.00 567.00 800.00 1959 4.00 1.00 1893.00 1960 358.00 2.00 984.00 1961 1.00 2.00 154.00 1962 2000 2.00 600.00 1963 4.00 2.00 1200.00 1964 2.00 3.00 1080.00 1965 1368.00 800.00 1320.00 1966 2100.00 1350.00 800.00 1967 690.00 860.00 1360.00 1968 690.00 659.00 168.00 1969 800.00 1800.00 1680.00 1970 540.00 1000.00 600.00 1971 1.00 124.00 1390.00 1972 2.00 420.00 590.00 1973 1.00 800.00 890.00 1974 1.00 1.00 1.00 1975 1.00 1.00 1365.00 1976 2.00 0.20 0.50 1977 0.20 0.20 2010 1978 0.50 0.20 800 1979 1.00 0.50 350.00 1980 1.00 400.00 400.00 1981 1500.00 1.00 1200.00 1982 0.30 0.30 1.00 1983 0.30 1.00 0.50 1984 3.00 0.30 0.50 1985 0.50 0.30 0.50 1986 0.50 0.30 0.20 1987 0.30 0.20 0.30 1988 1360.00 0.20 0.30 1989 1340.00 60.50 0.30 1990 3500.00 0.50 0.30 1991 2.00 1.50 0.50 1992 60.00 60.00 2.00

中国历史年表 夏(前2070-前1600) 商[前期(迁殷前)(前1600-前1300)后期(迁殷后)(前1300-前1046) 周1.西周(前1046-前771) 2.东周(前770-前221)包括春秋(前770-前476)和战国(前475-前221) 秦(前221-前206)楚汉争霸(前206-前202) 汉(前202-公元220):1.西汉(前202-公元8) 2.新(8-23)和更始帝(23-25) 3.东汉(25-220)三国(220-280)1.魏(220-265)2.蜀汉(221-263)3.吴(222-280) 晋(265-420)1. 西晋(265-316)2.东晋(317-420) 南北朝(420-509) 1.南朝:1)宋(420-479)2)齐(479-502)3)梁(502-557)4)陈(557-589) 2.北朝:1)北魏(386-534)2)东魏(534-550)3)北齐(550-577) 隋(581-618)隋建国于581年,589年灭陈,完成统一。 唐(618-907) 五代十国(907-979)1.五代1)后梁(907-923)2)后唐(923-936)3)后晋(936-946)4)后汉(947-950)5)后周(951-960) 2.十国1)吴(902-937)2)南唐(937-975)3)吴越(907-978)4)楚(907-951)5)闽(909-943)6)南汉(991-971)7)前蜀(903-925)8)后蜀(934-980)9)南平(924-963)10)北汉(951-979)宋(968-1279)1.北宋(960-1127)2.南宋(1127-1279) 辽(907-1125)辽建国于907年,国号契丹,916年始建年号,938年(一说947年)改国号为辽,983年夏称契丹,1066年仍称辽。 金(1115-1234) 元(1206-1368)蒙古孛儿只斤铁木真(成吉思汗)于1206年称帝,1271年忽必烈定国号为元,1279年灭南宋。 明(1368-1644) 清(1616-1911)努尔哈赤于1616年,定国号为金(历史上称后金)1636年改为清,1644年入关。中华民国(1912-1949) 中华人民共和国:1949年10月1日成立

中国历代皇帝年号与干支对照表 中国历代帝王年数及分支对照表 从已知的公历年计算分支的年份:年数减3,余数除以10为天干,余数除以12为地支 根据已知日期计算主干和分支日期的公式为 g = 4C+[C/4]+5Y+[Y/4]+[3 *(M+1)/5]+D-3Z = 8C+[C/4]+5Y+[Y/4]+[3 *(M+1)/5]+D+7+I 其中奇数月份i=0,偶数月份i=6,C为世纪1月和2月是根据前一年的13个月和14个月计算的。[]表示四舍五入g除以10的余数是天极,z除以10的余数是地支。 清 皇帝年号,公元日期,干部支持日期,清宣彤元年,1909年,清德宗年,载湉光绪年,1875年,义海年,清穆宗载年,1862年,淳同治元年,清文怡咸丰元年,1911年,清宣宁道光元年(1821年),清仁宗元年(公元1796年),清元年(公元1736年),清雍正帝元年(公元1723年),清叶璇元年(公元16年)62年(公元1644年),仁贤生于清顺治元年(公元1644年),沈嘉年(公元256年)+ 年(公元1621年),明太祖元年(公元1628年),崇祯元年(公元1621年),明朝太仓元年,朱常洛、光宗、16XXXX、庚申、明神宗、朱翊钧、万历、1573年,明朝的贵由、穆宗、朱载垕、隆庆、1567年,明朝的丁卯、师宗、朱厚熜在嘉靖元年(公元1522年),明朝的朱厚昭正德元年(公元1506

年),明朝的朱由堂弘治元年(公元1506年),公元1488年,朱见深成化元年,明宪宗于公元1898年,公元1466年,徐兵年,朱祁镇天顺年,明英宗年,丁丑年,朱祁钰景泰年,明代宗年,武庚年,朱祁镇郑桐年,明英宗年,1436年,明朝宣宗宣德元年(1426年),明朝仁宗朱高炽弘熙年(1425年),伊势年(1425年),明朝成祖年(1403年),朱迪永乐年(1368年),文健元年(1399年),贵妃年(1368年),公元年的乌审年元 年的皇帝年数、公元日期、干部供养日期、元、、陀帖木儿,到公元1340年的、元、、陀帖木儿,到公元1335年的元元年、元元年、元元年、元元年、年、陀玛特木尔年、元元年、1333年元宁宗年,林逸之班年,顺三年,任申年,元朝年,屠铁木年,元朝年,顺元年,1330年武庚年,元朝年,元朝年,元朝年,元朝年,元朝年,元朝年,元朝年,元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元元年、明太祖元年,清元元年宗海山铁木尔达德元年宗海山,贞元元年铁木尔渊,贞元元年忽必烈 南宋, 皇帝年号:元年,许,宋端宗元年,赵昌景延元年,宋公宗元年,赵显德祐元年,宋度宗赵琪元年,贤淳元年,宋理宗昭丁运景宋理宗昭云开清远年,宋理宗昭鲍云祐元年,宋理宗昭云淳祐元年,宋立宗昭云嘉熙元年,宋立宗昭云段平元年,西夏一元化主赵濉天兴元年,西夏一元化主赵濉邢凯元年,西夏一元化主宋理宗赵云少定,西夏末

中国历史年号·干支与公元纪年对照表(从公元元年起) 汉 (公元前206—公元220年) 二十二年丙午46 二十三年丁未47 二十四年戊申48 二十五年己酉49 二十六年庚戌50 二十七年辛亥51 二十八年壬子52 二十九年癸丑53 三十年甲寅54 三十一年乙卯55 三十二年丙辰56 中元元年丙辰56 二年丁巳57 永平元年戊午58 二年己未59 三年庚申60 四年辛酉61 五年壬戌62 六年癸亥63 七年甲子64 八年乙丑65 九年丙寅66 十年丁卯67 十一年戊辰68 十二年己巳69 十三年庚午70 十四年辛未71 十五年壬申72 十六年癸酉73 十七年甲戌74 十八年乙亥75 建初元年丙子76 二年丁丑77 三年戊寅78 四年己卯79 五年庚辰80 六年辛巳81 七年壬午82 八年癸未83 九年甲申84 元和元年甲申84 二年乙酉85 三年丙戌86 四年丁亥87 章和元年丁亥87 二年戊子88 永元元年己丑89 二年庚寅90 三年辛卯91 四年壬辰92 五年癸巳93 六年甲午94 七年乙未95 八年丙申96 九年丁酉97 十年戊戌98 十一年己亥99 十二年庚子100 十三年辛丑101 十四年壬寅102 十五年癸卯103 十六年甲辰104 十七年乙巳105 元兴元年乙巳105 延平元年丙午106 永初元年丁未107 二年戊申108 三年己酉109 四年庚戌110 五年辛亥111 六年壬子112 七年癸丑113 元初元年甲寅114 二年乙卯115 三年丙辰116 四年丁巳117 五年戊午118 六年己未119 七年庚申120 永宁元年庚申120 二年辛酉121 建光元年辛酉121 二年壬戌122 延光元年壬戌122 二年癸亥123 三年甲子124 四年乙丑125 永建元年丙寅126 二年丁卯127 三年戊辰128 四年己巳129 五年庚午130 六年辛未131 七年壬申132 阳嘉元年壬申132 二年癸酉133 三年甲戌134 四年乙亥135 永和元年丙子136 二年丁丑137 三年戊寅138 四年己卯139 五年庚辰140 六年辛巳141 汉安元年壬午142 二年癸未143 三年甲申144 建康元年甲申144 永嘉元年乙酉145 本初元年丙戌146 建和元年丁亥147 二年戊子148 三年己丑149 和平元年庚寅150 元嘉元年辛卯151 二年壬辰152 三年癸巳153 永兴元年癸巳153 二年甲午154 永寿元年乙未155 二年丙申156 三年丁酉157 四年戊戌158 延熹元年戊戌158 二年己亥159 三年庚子160 四年辛丑161 五年壬寅162 六年癸卯163 七年甲辰164 八年乙巳165 九年丙午166 十年丁未167 永康元年丁未167 建宁元年戊申168 二年己酉169 三年庚戌170 四年辛亥171 五年壬子172 熹平元年壬子172 二年癸丑173 三年甲寅174 四年乙卯175 五年丙辰176 六年丁巳177 七年戊午178 光和元年戊午178 二年己未179 三年庚申180 四年辛酉181 元始元年辛酉 1 二年壬戌 2 三年癸亥 3 四年甲子 4 五年乙丑 5 居摄元年丙寅 6 二年丁卯7 三年戊辰8 初始元年戊辰8 新始建国元年己巳9 二年庚午10 三年辛未11 四年壬申12 五年癸酉13 天凤元年甲戌14 二年乙亥15 三年丙子16 四年丁丑17 五年戊寅18 六年己卯19 地皇元年庚辰20 二年辛巳21 三年壬午22 四年癸未23 更始元年癸未23 二年甲申24 三年乙酉25 东汉建武元年乙酉25 二年丙戌26 三年丁亥27 四年戊子28 五年己丑29 六年庚寅30 七年辛卯31 八年壬辰32 九年癸巳33 十年甲午34 十一年乙未35 十二年丙申36 十三年丁酉37 十四年戊戌38 十五年己亥39 十六年庚子40 十七年辛丑41 十八年壬寅42 十九年癸卯43 二十年甲辰44 二十一年乙巳45

硬币收藏价格表

从1993至2000年,国家又发行了8套精装硬币,内装1、2、5分,1、5角,1元硬币各1枚。其中的1、2、5分硬币不参与市场流通,是专供收藏用的,应该具有较大的增值空间,并且有可能成为钱币中的珍品。第二套是中国人民银行1980年4月发行的1角、2角、5角和1元四种面值的金属硬币,配合第三套纸币流通。其中角币的材质为铜锌合金,元币材质为铜镍合金。这套硬币从1980年至1986年共七种不同的版别,每年4枚,计28枚。其中,1982年、1984年、1986年的硬币最为稀少,收藏价值较高。其他年份的硬币在市面上也已不多见,并且价格相对较低,具有一定的收藏和投资价值。第三套是中国人民银行1992年6月发行的1991版1角、5角、1元三种面值的流通金属硬币,配合第四套纸币流通。其材质分别为铝镁合金、铜锌合金、钢芯镀镍,其中1994年的1元硬币较少,中国金融出版社1995年出版的《中华人民共和国铸币图谱》把这枚1元硬币列为两星级。第四套是中国人民银行1999年制版的1角、5角和1元硬币,是配合第五套纸币流通的辅币。 其材质分别为铝镁合金、铜锌合金、钢芯镀镍。 中国硬币收藏投资价值中华人民共和国硬币在1980到1986年发行,除一分两分伍分外,增加了一角两角伍角一元四种,其中一角两角伍角均为锌铜合金,国案、版式、边齿接近一分两分伍分勉铝合金币;一元硬币为镍币,正面仍为国徽,但背面有长城图案。当时发行量较少,其中某些年份、面额犹其少见,具有一定的收藏价值。81、85 年的发行量较大,所以现在还常可以见到,有收藏价值,但有限。而80、82、84、86 凡年份双数的都是精品,少之又少,很难见到,不过总的来说,都有收藏价值。 目前比较有收藏价值的是:1、硬分币五大天王(又称五朵金花),即1979年5分、1980年2分5分、1981年1分5分。2、不参与流通的1993年至2000年1分 2分5分计24枚。 3、1980年至1986年各年份1角2角5角和1元(俗称长城币),计28枚。 4、1994年1 元硬币。

中国1分2分5分硬分币价格表 硬币年份全新2分币(全品到绝品)极美2分硬币币(带光无伤品)上品2分硬币(流通上品) 1956年2分220~400元/枚30~150元/枚5~15元/枚 1959年2分0.8万元/枚(有人求购)1.2~1.5万元/枚100~2800元/枚40~80元/枚 (中品13元一枚) 1960年2分1000~3000元/枚60~800元/枚10~40元/枚 1961年2分 流通币王全品1。2万元/枚5万一枚有成交。 绝品:5.6万元收购350~5800元/枚188~300元/枚 (中品2元一枚) 1962年2分1300~2500元/枚, 1500元/枚求购60~800元/枚10~40元/枚 1963年2分1000~2180元/枚 1600元/枚求购50~600元/枚10~40元/枚 1964年2分280~500元/枚30~120元/枚5~15元/枚 1974年2分550~1300元/枚50~400元/枚10~25元/枚 1975年2分400~1000/元枚20~300元/枚5~15元/枚 年份2分硬币全新单枚2分全新整卷(100枚)2分全新整盒(1000枚) 1976年2分3元/枚150元/卷980元/盒 1977年2分50~80元/枚5000元/卷全品整盒少见 1978年2分5元/枚180元/卷1300元/盒 1979年2分60~100元/枚5800元/卷全品整盒少见 1981年2分60~120元/枚全品整卷少见全品整盒少见 1980年2分1800~3000元/枚未流通无卷品未流通无盒品 1982年2分250元/卷(均以100枚计算,冰魄绝品卷,下同)2200元/盒(1000枚)绝品原盒,下同)38000元/箱,银行原件(25盒,下同) 1983年2分400元/卷3300元/盒66000元/件 1984年2分190元/卷1300元/盒求购36000元/件 1985年2分140元/卷850元/盒19000元/件 1986年2分1150元/卷龙头12800元/盒整件未见 1987年2分90/卷480元/盒11500元/件 1988年2分100元/卷620元/盒14000元/件 1989年2分280元/卷2100元/盒45000元/件 1990年2分100元/卷600元/盒13000元/件 1991年2分660元/卷5480元/盒11万元/件 1980年2分五大天王之一原光约3000元 备注:流通过的中品品级的早期2分币,除了59,61年2分以外,均未予以报价,原因是此类品级的币收藏价值暂还不高,通常在2元一枚以下。中后期(76~90年)的流通币中品币,挑拣过的一般论斤卖,在

中国历代皇帝年号与干支对照表从已知的公历年份计算干支纪年:年份数减3,除以10的余数是天干,除以12的余数是地支。 从已知日期计算干支纪日的公式为: g = 4C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d - 3 z = 8C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d + 7 + i 其中奇数月i=0,偶数月i=6,C是世纪数减一,y是年份后两位,M是月份,d是日数。1月和2月按上一年的13月和14月来算。[ ]表示取整。g除以10的余数是天干,z除以10的余数是地支。 清 皇帝年号公元日期干支日期 清溥仪宣统元年公元1909年己酉年 清德宗载湉光绪元年公元1875年乙亥年 清穆宗载淳同治元年公元1862年壬戌年 清文宗奕詝咸丰元年公元1851年辛亥年 清宣宗旻宁道光元年公元1821年辛巳年 清仁宗顺琰嘉庆元年公元1796年丙辰年 清高宗弘历乾隆元年公元1736年丙辰年 清世宗胤禛雍正元年公元1723年癸卯年 清圣祖玄烨康熙元年公元1662年壬寅年 清世祖福临顺治元年公元1644年甲申年 明 皇帝年号公元日期干支日期 明毅宗朱由检崇祯元年公元1628年戊辰年 明熹宗朱由校天启元年公元1621年辛酉年 明光宗朱常洛泰昌元年公元1620年庚申年 明神宗朱翊钧万历元年公元1573年癸酉年 明穆宗朱载垕隆庆元年公元1567年丁卯年 明世宗朱厚熜嘉靖元年公元1522年壬午年 明武宗朱厚照正德元年公元1506年丙寅年 明孝宗朱佑樘弘治元年公元1488年戊申年 明宪宗朱见深成化元年公元1466年丙戌年 明英宗朱祁镇天顺元年公元1457年丁丑年 明代宗朱祁钰景泰元年公元1450年庚午年 明英宗朱祁镇正统元年公元1436年丙辰年 明宣宗朱瞻基宣德元年公元1426年丙午年 明仁宗朱高炽洪熙元年公元1425年乙巳年 明成祖朱棣永乐元年公元1403年癸未年 明惠帝朱允炆建文元年公元1399年己卯年 明太祖朱元璋洪武元年公元1368年戊申年 元 皇帝年号公元日期干支日期 元惠宗妥懽帖睦尔至正元年公元1340年庚辰年

硬币收藏价格大全 从1993至2000年,国家又发行了8套精装硬币,内装1、2、5分,1、5角,1元硬币各1枚。其中的1、2、5分硬币不参与市场流通,是专供收藏用的,应该具有较大的增值空间,并且有可能成为钱币中的珍品。第二套是中国人民银行1980年4月发行的1角、2角、5角和1元四种面值的金属硬币,配合第三套纸币流通。其中角币的材质为铜锌合金,元币材质为铜镍合金。这套硬币从1980年至1986年共七种不同的版别,每年4枚,计28枚。其中,1982年、1984年、1986年的硬币最为稀少,收藏价值较高。其他年份的硬币在市面上也已不多见,并且价格相对较低,具有一定的收藏和投资价值。第三套是中国人民银行1992年6月发行的1991版1角、5角、1元三种面值的流通金属硬币,配合第四套纸币流通。其材质分别为铝镁合金、铜锌合金、钢芯镀镍,其中1994年的1元硬币较少,中国金融出版社1995年出版的《中华人民共和国铸币图谱》把这枚1元硬币列为两星级。第四套是中国人民银行1999年制版的1角、5角和1元硬币,是配合第五套纸币流通的辅币。其材质分别为铝镁合金、铜锌合金、钢芯镀镍。 中国硬币收藏投资价值 中华人民共和国硬币在1980到1986年发行,除一分两分伍分外,增加了一角两角伍角一元四种,其中一角两角伍角均为锌铜合金,国案、版式、边齿接近一分两分伍分勉铝合金币;一元硬币为镍币,正面仍为国徽,但背面有长城图案。当时发行量较少,其中某些年份、面额犹其少见,具有一定的收藏价值。81、85年的发行量较大,所以现在还常可以见到,有收藏价值,但有限。而80、82、84、86 凡年份双数的都是精品,少之又少,很难见到,不过总的来说,都有收藏价值。 目前比较有收藏价值的是:1、硬分币五大天王,即1979年5分、1980年2分5分、1981年1分5分。2、不参与流通的1993年至2000年1分2分5分计24枚。3、1980年至1986年各年份1角2角5角和1元(俗称长城币),计28枚。4、1994年1元硬币。 中国硬分币价格表参考 年份1分币2分币5分币 1955 30.00 未发行30.00 1956 10.00 6.00 8.00 1957 60.00 未发行10.00 1958 10.00 未发行未发行 1959 4.00 1.00 未发行 1960 未发行2.00 未发行 1961 1.00 2.00 未发行 1962 未发行2.00 未发行 1963 4.00 2.00 未发行 1964 2.00 3.00 未发行 1965-1970 未发行未发行未发行 1971 1.00 未发行未发行 1972 2.00 未发行未发行 1973 1.00 未发行未发行 1974 1.00 1.00 1.00 1975 1.00 1.00 未发行 1976 2.00 0.20 0.50 1977 0.20 0.20 250.00

中国硬分币收藏交易价格参考表年份 1分币 2分币 5分币 1955 30.00 980.00 30.00 1956 10.00 6.00 8.00 1957 60.00 590.00 10.00 1958 10.00 567.00 800.00 1959 4.00 1.00 1893.00 1960 358.00 2.00 984.00 1961 1.00 2.00 154.00 1962 2000 2.00 600.00 1963 4.00 2.00 1200.00 1964 2.00 3.00 1080.00 1965 1368.00 800.00 1320.00 1966 2100.00 1350.00 800.00 1967 690.00 860.00 1360.00 1968 690.00 659.00 168.00 1969 800.00 1800.00 1680.00 1970 540.00 1000.00 600.00 1971 1.00 124.00 1390.00 1972 2.00 420.00 590.00 1973 1.00 800.00 890.00 1974 1.00 1.00 1.00 1975 1.00 1.00 1365.00 1976 2.00 0.20 0.50 1977 0.20 0.20 2010 1978 0.50 0.20 800 1979 1.00 0.50 350.00 1980 1.00 400.00 400.00 1981 1500.00 1.00 1200.00 1982 0.30 0.30 1.00 1983 0.30 1.00 0.50 1984 3.00 0.30 0.50 1985 0.50 0.30 0.50 1986 0.50 0.30 0.20 1987 0.30 0.20 0.30 1988 1360.00 0.20 0.30 1989 1340.00 60.50 0.30

。 中国历史上各朝年号一览表 公元前113年,汉武帝以当年为元鼎四年,正式创立年号,并追改以前为建元、元光、元朔、元狩,每一年号六年。汉武帝此次创举深刻的影响了以后近两千余年的中国历史纪元方式。此后,每次新皇帝登基,常常会改元纪年,并同时改变年号。一般改元从下诏的第2年算起,也有一些从本年年中算起。新君即位一般都会改变年号,称为改元。明朝以前的皇帝多数都改元两次以上,一个皇帝年号也有多个。到了明清两朝,基本上都是一个皇帝一个年号,因此也常常用年号来称呼皇帝,辛亥革命后,中华民国废除年号纪年的做法,而改用民国纪年。虽然在袁世凯称帝时使用过“洪宪”的年号,但是通常不为中国正统史书所承认,而认为中国皇帝的最后一个年号为清末的“宣统”,中华人民共和国成立后,使用公元纪年。 西汉【西汉只有四位皇帝有庙号:刘邦太祖高皇帝(孝景帝刘启上庙号)、刘恒为太宗(孝景帝刘启上庙号)、刘彻为世宗孝武皇帝(孝宣帝刘询上庙号)、刘询为中宗孝宣皇帝(光武帝刘秀上庙号)】 武帝刘彻 建元:前140年—前135年 元光:前134年—前129年 元朔:前128年—前123年 元狩:前122年—前117年 元鼎:前116年—前111年 元封:前110年—前105年 太初:前104年—前101年 天汉:前100年—前97年 太始:前96年—前93年 征和:前92年—前89年 后元:前88年—前87年 昭帝刘弗陵 始元:前86年—前80年七月 元凤:前80年八月—前75年 元平:前74年—前74年 废帝刘贺:汉武帝刘彻之孙,昌邑哀王刘髆之子,汉昭帝驾崩,因无子,刘贺被拥立为帝,在位仅27天。 前74年—前74年 宣帝刘询:(汉武帝曾孙,汉武帝和卫子夫之长子戾太子刘据之孙,史皇孙刘进之子)本始:前73年—前70年 地节:前69年—前66年 元康:前65年—前62年 神爵:前61年—前58年 五凤:前57年—前54年 甘露:前53年—前50年 黄龙:前49年—前49年 元帝刘奭 初元:前48年—前44年

朝代年号索引 请使用浏览器编辑选项中的查找功能,任意输入朝代名称、谥号、庙号、年号查询前2070年夏禹 前----年夏启 前----年夏太康 前----年夏仲康 前----年夏相 前----年夏少康 前----年夏杼 前----年夏槐 前----年夏芒 前----年夏泄 前----年夏不降 前----年夏扃 前----年夏廑 前----年夏孔甲 前----年夏皋 前----年夏发 前----年夏履癸(又名桀) 前1600年商汤(又名成汤) 前----年商大丁(早夭,未继承王位) 前----年商外丙 前----年商中壬 前----年商大甲 前----年商沃丁 前----年商大庚 前----年商小甲 前----年商雍己 前----年商大戊 前----年商中丁 前----年商外壬 前----年商河亶甲 前----年商祖乙 前----年商祖辛 前----年商沃甲 前----年商祖丁 前----年商南庚 前----年商阳甲 前----年商盘庚 前1300年殷盘庚(是年迁都殷,今河南安阳市,史称殷商) 前----年殷小辛 前1251年殷小乙 前1250年殷武丁 前1191年殷祖庚 前----年殷祖甲 前----年殷廪辛

前1101年殷帝乙 前1075年殷帝辛(又名纣王) 前1046年周武王(武王克商之年,史称西周时期) 前1042年周成王 前1020年周康王 前0995年周昭王 前0976年周穆王 前0922年周恭王 前0899年周懿王 前0892年周孝王 前0885年周夷王 前0877年周厉王 前0841年周共和元年(厉王出奔,诸侯共伯和干位。中国历史确切纪年始于是年)前0827年周宣王(厉王死,子宣王即位) 前0781年周幽王 前0770年周平王(史称东周时期) 前0719年周桓王 前0696年周庄王 前0681年周釐王 前0676年周惠王 前0651年周襄王 前0618年周顷王 前0612年周匡王 前0606年周定王 前0585年周简王 前0571年周灵王 前0544年周景王 前0519年周敬王 前0475年周元王 前0468年周贞定王 前0440年周考王 前0425年周威烈王 前0401年周安王 前0375年周烈王 前0368年周显王 前0320年周慎靓王 前0314年周赧王 前0255年秦昭襄王52年(周赧王死,天下无共主,史家以秦王纪年) 前0250年秦孝文王 前0249年秦庄襄王 前0246年秦嬴政 前0221年秦始皇帝26年(秦灭六国,秦王政自称始皇帝) 前0209年秦二世皇帝 前0206年汉高祖(初为汉王,前202年称帝,史称西汉时期) 前0194年汉惠帝 前0187年汉高后(高祖吕皇后执政) 前0179年汉文帝

一分,二分,五分人民币硬币价格表 一分,二分,五分人民币硬币价格表 核心提示:金属流通人民币是国家法定货币重要的、不可分割的组成部分,同时,金属货币的发行是国家的象征,也是一国发达与文明的标志。金属货币不仅是人民经济生活中不可缺少的工具,而且具有一定的艺术性和收藏价值。 金属流通人民币是国家法定货币重要的、不可分割的组成部分,同时,金属货币的发行是国家的象征,也是一国发达与文明的标志。金属货币不仅是人民经济生活中不可缺少的工具,而且具有一定的艺术性和收藏价值。 第一套金属流通人民币是1957年12月1日发行的3枚铝质金属分币,俗称”硬分币”; 第二套金属流通人民币是1980年4月15日发行的,一套4枚,以铜镍为主要材质,俗称”长城币”; 第三套金属流通人民币是1992年6月1日发行的,一套3枚,以铝、铜、钢等金属为主要材质,俗称”牡丹币”; 第四套金属流通人民币是2000年10月16日发行的,一套3

枚,以铝、铜、钢等为主要材质,俗称”菊花币”。 第一套金属流通币有97种年版; 第二套金属流通币有28种年版; 第三套金属流通币有31种年版。 金属流通人民币的设计风格独特,铸造工艺先进、图案精美、题材丰富多彩。目前,已成为国内外钱币爱好者和钱币收藏家鉴赏、收藏的珍品。人民币硬币价格表 年份1分币2分币5分币 1955 30.00 未发行30.00 1956 10.00 6.00 8.00 1957 60.00 未发行10.00 1958 10.00 未发行未发行 1959 4.00 1.00 未发行 1960 未发行2.00 未发行 1961 1.00 2.00 未发行 1962 未发行2.00 未发行 1963 4.00 2.00 未发行 1964 2.00 3.00 未发行 1965-1970 未发行未发行未发行 1971 1.00 未发行未发行 1972 2.00 未发行未发行 1973 1.00 未发行未发行

实用文档 中国历史上各朝年号一览表 年,汉武帝以当年为元鼎四年,正式创立年号,并追改以前为建元、元光、公元前113汉武帝此次创举深刻的影响了以后近两千余年的中国历史纪元朔、元狩,每一年号六年。 元方式。此后,每次新皇帝登基,常常会改元纪年,并同时改变年号。一般改元从下诏的第新君即位一般都会改变年号,称为改元。明朝以前年算起,也有一些从本年年中算起。 2基本上都是一个皇帝一个皇帝年号也有多个。到了明清两朝,的皇帝多数都改元两次以上,辛亥革命后,中华民国废除年号纪年的做法,一个年号,因此也常常用年号来称呼皇帝, “洪宪”的年号,但是通常不为中国正统史书而改用民国纪年。虽然在袁世凯称帝时使用过,中华人民共和国成立后,使用所承认,而认为中国皇帝的最后一个年号为清末的“宣统”公元纪年。 、刘恒为太宗(孝西汉【西汉只有四位皇帝有庙号:刘邦太祖高皇帝(孝景帝刘启上庙号)(光武、刘彻为世宗孝武皇帝(孝宣帝刘询上庙号)、刘询为中宗孝宣皇帝景帝刘启上庙号)帝刘秀上庙号)】武帝刘彻 年年—前建元:前140135 年134年—前129 元光:前年128年—前123 元朔:前年122年—前117 元狩:前年116年—前111 元鼎:前年年—前105 元封:前110 年年—前101 太初:前104 年年—前97 天汉:前100 93年年—前太始:前96 89年征和:前92年—前 87年后元:前88年—前 昭帝刘弗陵 80年七月始元:前86年—前 年80元凤:前年八月—前75 年74年—前74 元平:前废帝刘贺:汉武帝刘彻之孙,昌邑哀王刘髆之子,汉昭帝驾崩,因无子,刘贺被拥立为帝,天。在位仅27 年年—前74 前74 ,汉武帝和卫子夫之长子戾太子刘据之孙,史皇孙刘进之子)(汉武帝曾孙宣帝刘询: 70年73 本始:前年—前 66年地节:前69年—前 年65元康:前年—前62 年年—前5861 神爵:前 54年57 五凤:前年—前年53甘露:前年—前50 49年49 黄龙:前年—前元帝刘奭年年—前初元:前 4844 实用文档 永光:前43年—前39年 建昭:前38年—前34年 竟宁:前33年—前33年 成帝刘骜 建始:前32年—前29年 河平:前28年—前25年 阳朔:前24年—前21年 鸿嘉:前20年—前17年 永始:前16年—前13年 元延:前12年—前9年 绥和:前8年—前7年 哀帝刘欣 建平:前6年—前3年

中国硬币收藏价格表参考 从1993至2000年,国家又发行了8套精装硬币,内装1、2、5分,1、5角,1元硬币各1枚。其中的1、2、5分硬币不参与市场流通,是专供收藏用的,应该具有较大的增值空间,并且有可能成为钱币中的珍品。第二套是中国人民银行1980年4月发行的1角、2角、5角和1元四种面值的金属硬币,配合第三套纸币流通。其中角币的材质为铜锌合金,元币材质为铜镍合金。这套硬币从1980年至1986年共七种不同的版别,每年4枚,计28枚。其中,1982年、1984年、1986年的硬币最为稀少,收藏价值较高。其他年份的硬币在市面上也已不多见,并且价格相对较低,具有一定的收藏和投资价值。第三套是中国人民银行1992年6月发行的1991版1角、5角、1元三种面值的流通金属硬币,配合第四套纸币流通。其材质分别为铝镁合金、铜锌合金、钢芯镀镍,其中1994年的1元硬币较少,中国金融出版社1995年出版的《中华人民共和国铸币图谱》把这枚1元硬币列为两星级。第四套是中国人民银行1999年制版的1角、5角和1元硬币,是配合第五套纸币流通的辅币。其材质分别为铝镁合金、铜锌合金、钢芯镀镍。 中国硬币收藏投资价值中华人民共和国硬币在1980到1986年发行,除一分两分伍分外,增加了一角两角伍角一元四种,其中一角两角伍角均为锌铜合金,国案、版式、边齿接近一分两分伍分勉铝合金币;一元硬币为镍币,正面仍为国徽,但背面有长城图案。当时发行量较少,其中某些年份、面额犹其少见,具有一定的收藏价值。81、85 年的发行量较大,所以现在还常可以见到,有收藏价值,但有限。而80、82、84、86 凡年份双数的都是精品,少之又少,很难见到,不过总的来说,都有收藏价值。 目前比较有收藏价值的是:1、硬分币五大天王,即1979年5分、1980年2分5分、1981年1分5分。2、不参与流通的1993年至2000年1分 2分5分计24枚。3、1980年至1986年各年份1角2角5角和1元(俗称长城币),计28枚。 4、1994年1元硬币。 中国硬分币价格表参考 年份 1分币2分币5分币 1955 30.00 未发行30.00 1956 10.00 6.00 8.00 1957 60.00 未发行 10.00 1958 10.00 未发行未发行 1959 4.00 1.00 未发行 1960 未发行 2.00 未发行 1961 1.00 2.00 未发行 1962 未发行 2.00 未发行 1963 4.00 2.00 未发行 1964 2.00 3.00 未发行 1965-1970 未发行未发行未发行 1971 1.00 未发行未发行 1972 2.00 未发行未发行

按照顺序列出中国古代所有的年号铜钱六 秦朝:(前221~206) 秦半两,径一寸二分,重十二铢 西汉:(前221~23) 帝王:高祖(刘邦)年号:无发行钱币及备注:三铢半两·榆荚半两 帝王:少帝恭(刘恭)年号:无发行钱币及备注:八铢半两 帝王:少帝弘(刘弘)年号:无发行钱币及备注:五分钱 帝王:文帝(刘恒)年号:无发行钱币及备注:四铢半两 帝王:武帝(刘彻)年号:建元、元光、元朔、元狩、元鼎、元封、太初、天汉、太始、征和、后元发行钱币及备注:三铢钱郡国五铢赤仄五铢上林三官五铢 帝王:昭帝(刘弗陵)年号:始元、元凤、元平发行钱币及备注:昭帝五铢 帝王:宣帝(刘询)年号:本始、地节、元康、神爵、五凤、甘露、黄龙发行钱币及备注:宣帝五铢、小五铢 帝王:元帝年号:初元、永光、建昭、竟宁发行钱币及备注:四出五

铢 新(8~23) 帝王:王莽(莽巨君)年号:始建国、天凤、地皇发行钱币及备注:契刀五百·货布·布泉·货泉·国宝金匮直万一刀平五千六泉·十布 帝王:更始帝(刘玄)年号:更始发行钱币及备注:更始五铢、铁半两五铢(公孙述) 东汉:(25~220) 帝王:光武帝(刘秀)年号:建武、建武中元发行钱币及备注:建武五铢 帝王:灵帝(刘宏)年号:建宁、熹平、光和、中平发行钱币及备注:四出五铢 帝王:废帝(刘弁)年号:发行钱币及备注:减边五铢、延环五铢帝王:献帝(刘协)年号:初平、兴平、建安、延康发行钱币及备注:董卓五铢(无文小钱) 三国 魏(220~265)

帝王:文帝(曹丕)年号:黄初发行钱币及备注:沿用汉五铢 帝王:明帝(曹睿)年号:太和、青龙、景初发行钱币及备注:压五压金五铢 吴(222~280) 帝王:大帝(孙权)年号:黄武、黄龙、嘉禾、赤乌、太元、神凤发行钱币及备注:大泉五百,大泉当千,大泉二千,大泉五千 蜀(汉)(221~363) 帝王:昭烈帝(刘备)年号:发行钱币及备注:蜀五铢直百五铢直百直一·太平百钱·世平百钱·太平百金·定平一百 西晋、东晋、十六国 西晋(265~316) 帝王:武帝(司马炎)年号:泰始、咸宁、太康、太熙、发行钱币及备注:沿用旧钱 帝王:惠帝(司马衷)年号:永熙、永平、元康、永康、永宁、太安、永安、建武、永兴、光熙发行钱币及备注:一类小型私铸泉泉、