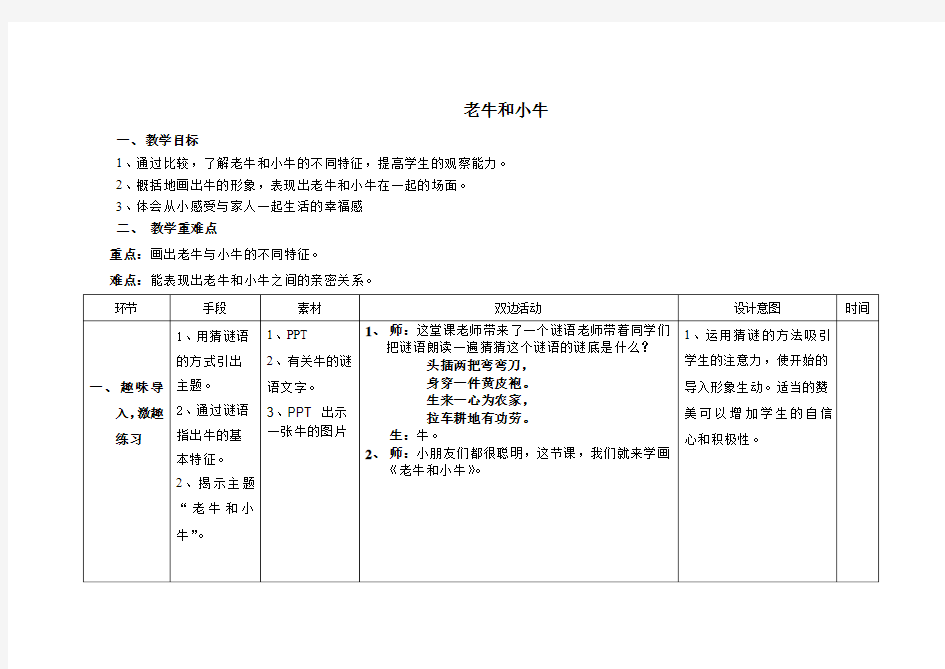

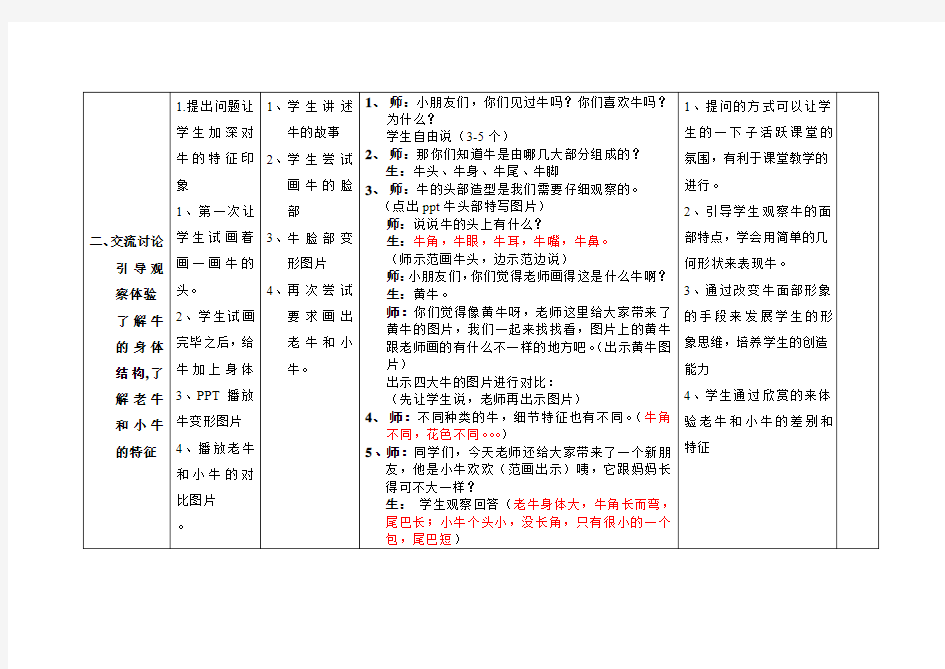

老牛和小牛

一、教学目标

1、通过比较,了解老牛和小牛的不同特征,提高学生的观察能力。

2、概括地画出牛的形象,表现出老牛和小牛在一起的场面。

3、体会从小感受与家人一起生活的幸福感

二、教学重难点

重点:画出老牛与小牛的不同特征。

难点:能表现出老牛和小牛之间的亲密关系。

《地震中的父与子》第二课时教学设计 张家口市张北县民乐街小学周文艳 [教学目标] 1、通过动作、语言、外貌描写,理解父亲的了不起。 2、通过语言描写理解儿子的了不起。 3、获得自己对父爱的思考。 [教学重难点] 从课文的具体描述中感悟父与子的了不起。 [教学层次] 1、感受父亲的“无论发生什么,我总会跟你在一起! ”的承诺。 2、探究儿子对“无论发生什么,我总会跟你在一起!”的信任。 3、思考我们对“无论发生什么,我总会跟你在一起!。”的理解。 [教学步骤] 1、读出感悟 2、读出思考 [教学准备] 多媒体课件 [教学过程] 一、导课:今天让我们继续走进《地震中的父与子》,继续去感受父爱创造出的伟大奇迹。上节课我们初读了课文,老师来检测一下大家的读书情况,正确,流利,有感情,你到达了哪个台阶。 生:我达到了有感情。师:那你从文中随便挑一句话读读。 生读文,其他同学进行评价,然后谈朗读的体会。

师小结:我们也应该像这些同学一样不仅要读出字面的意思,还要走进父亲的心理,读出体会,读出感悟(出示幻灯片)。今天就要把这种方法用到整篇文章的学习中去。 二、请大家快速浏览课文,找出夸奖这对父与子的句子。 生:这是一对了不起的父与子。 三、细读品味,感受“了不起” 1.读文,体会父亲的了不起。 这是一对了不起的父子。今天就让我们走进这对父子,起感受他们创造出的生命的奇迹。请默读2—12 自然段,边读边思考,你从哪些词语或句子中感受到了父亲的了不起,并画下来,也可以做上批注。开始吧。(在巡视中发现同学做批注的方法不正确,就及时出示幻灯片中的批注示例,及时的进行纠正。)2.交流父亲的了不起。 下面我们就开始交流吧,你从哪些地方读出了父亲的了不起。 预设: (1)生:在混乱中,一位年轻的父亲安顿好受伤的妻子,冲向他七岁儿子的学校。 “冲”比“跑、走”更急切,更写出了父亲在急切地盼望着儿子能平安的回来。师:就在父亲冲到学校时,那个昔日漂亮的三层教学楼已经变成了一片废墟,这时父亲又是什么样的反应呢?

第17课法国大革命 1.法国资产阶级革命爆发的根本原因是( D ) A.革命前资产阶级启蒙思想活跃 B.革命前存在着严重的等级制度 C.三级会议上国王没有满足第三等级的要求 D.腐朽的封建制度阻碍了法国资本主义的发展 2.法国大革命被认为是一场真正的政治大革命。这场革命爆发的标志是( A ) A.攻占巴士底狱 B.三级会议的召开 C.拿破仑发动政变 D.颁布《人权宣言》 3.“私有财产神圣不可侵犯”是法国大革命宣示的重要原则。这一原则出自1789年颁布的( C ) A.《权利法案》 B.《独立宣言》 C.《人权宣言》 D.《共产党宣言》 4.学习世界史时,刘新同学发现1804—1814年间欧洲国界发生了巨大变化。导致这种变化的主要原因是( D ) A.英国资产阶级革命 B.法国大革命 C.美国独立战争 D.拿破仑战争 5.下列关于拿破仑的表述不正确的是( B ) A.1799年发动政变,夺取了政权 B.1804年称帝,建立了法兰西第一共和国 C.颁布法典,巩固了资产阶级政权 D.1812年远征俄罗斯失败,1814年下台 6.下列发生在法国资产阶级革命期间的历史事件,按时间先后顺序排列,正确的是( C ) ①通过《人权宣言》②攻占巴士底狱③建立共和国④建立法兰西第一帝国 A.①③④② B.①②④③ C.②①③④ D.②③①④ 7.19世纪初,拿破仑对外战争的积极意义是( B ) A.拓展了法国的疆域 B.打击了欧洲的封建势力 C.把法国大革命推向高潮 D.确立了欧洲各国资产阶级统治 8.有人说他是疯子,也有人说他是英雄,但谁也无法否认他对欧洲所产生的巨大影响,他因战争起家,也因战争而倒台,更因一部法典而名扬欧洲。这位名震一时的枭雄是( A ) A.拿破仑 B.查理一世 C.华盛顿 D.亚历山大 9.《大国崛起》中提到:拿破仑战争是大革命的继续,拿破仑帝国是法国革命的最后阶段。它不仅敲响了几个世纪以来在欧洲居于支配地位的“王朝秩序”的丧钟,而且使欧洲大陆各国面临罗马帝国崩溃以来最为严重的霸权威胁。这段材料说明拿破仑战争( A ) ①是法国大革命的组成部分②打击了欧洲的封建势力③侵害了被侵略国家的利益④被欧洲反法联军打败 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④ 10.1815年敲响拿破仑帝国丧钟的事件是( D )

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

《走一步,再走一步》 易娟 教学目标: 1、复述从冒险到脱险的经过, 2、理解人物的心理变化以及环境描写的作用。 3、理解以小见大的写作手法。 4、激发学生勇于克服困难,敢于战胜困难的决心与勇气,并联系自己的生活实际,感悟文中蕴含的人生哲理。 教学重点:理解人物的心理变化以及环境描写的作用。 教学难点:理解以小见大的写作手法。 教学方法:默读、复述、自主、合作、探究 教学时数:1课时 教学过程: 一、导入新课: 1945年1月,在英格兰的空军基地。一个飞行员接受了一项特殊任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的飞机深入到德军本土执行侦察任务。他觉得几乎无法完成任务,想象着飞机被炮弹击中,自己鲜血飞溅,连跳伞的力气都没有。 第二天,他驾机滑行在跑道上,他告诫自己,现在只是起飞,飞起来就行。升到两万五千米高空时,他又告诫自己,现在所要作的,只要飞行20分钟,就可以到达荷兰,这个不难做到。就这样,他不断告诫自己,下面只是飞越荷兰,这并不难,然后是飞临德国,根本不须想更多的事。就这样,这个飞行员终于完成了任务。当他接受奖励时,他说,我之所以成为孤胆英雄,完全是因为我小时侯一段经历的启示。 这个孤胆英雄是谁呢?他就是美国作家莫顿·亨特。那他小时候有过一段怎样的经历呢?他的经历会给我们怎样的启示呢?下面我们就走进莫顿亨特写的《走一步,再走一步》去寻找答案。(出示课题与作者) 二、作者简介(由学生联系课文注释讲述) 三、整体感知。 要求: 1、找出文中的六要素。 时间:57年七月

《地震中的父与子》教案 教学目标: 1.认识9个生字,会写11个生字。正确读写、理解“昔日、废墟、疾步、绝望、瓦砾、开辟、破烂不堪”等词语。积累文中关于人物外貌、语言描写的佳句。 2.有感情地朗读课文,从课文的具体描述中感受父亲对儿子的爱以及儿子从父亲身上汲取的力量。 3.领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。教学重点: 有感情地朗读课文,引导学生从课文的具体描述中感受父亲对儿子深沉的爱以及儿子从父亲身上汲取的巨大精神力量。 教学难点: 领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 课时安排: 2课时 课前准备: 把相关的句子制作成课件。 教学过程: 第一课时 一、谈话导入,激发读书兴趣 1、在我们的日常生活中,处处充溢着浓浓的父爱和母爱,父母的爱是慈祥的笑容,是亲切的话语,是热情的鼓励,是严格的要求,请你讲一讲生活中父母对你的爱。 2、是啊,父母的爱是平凡、朴实、无私的。母爱如太阳,热烈而温暖,父爱如海洋,深沉而含蓄。或许,我们并不在意他的存在。可是这种平凡的爱在我们生命遇到危险时会创造出惊人的奇迹。今天我们学习《地震中的父与子》,和作者一起去体验伟大而无私的父爱。 二、初读课文,自学生字新词 1、轻声读课文,把课文读通读顺,借助工具书自学生字、新词。 2、小组合作:学习并互相检测生字。 3、教师检测学生生字的掌握情况。 4、指名读课文,检测学生是否把课文读通顺、流利。 三、再读课文,感知文章内容 1、默读课文,想一想课文写了一件什么事?事情是怎样发生的,经过怎样,结果如何? 2、汇报交流读书情况,概括文章的主要内容。 三、精读课文,朗读感悟,体会情感 1、自由读课文,画出令自己感动的句子读一读,并做批注写出自己的感受。 2、汇报交流读书体会,随机指导学生朗读。 四、布置作业,预留问题 1、想一想文章哪些地方描写了这对父子了不起,这些句子表达了怎样的情感。 2、为什么文中反复三次出现“不论发生什么,我知道你总会和我在一起!” 板书设计: 17 地震中的父与子 了不起 不论发生什么,我知道你总会和我在一起 第二课时 一、复习引入

《走一步,再走一步》教案教学设计(人教版 七年级上册) :教学目标:: 1、了解课文中以小见大,以实寓虚、由事推理的:记叙方法。 2、初步学会分析记叙文章中的情事论理及其详略安排,注意学习和运用描写心理活动的词语。 3、与《在山的那边》进行比较阅读。 4、联:系自身生活体验,感悟人生哲理。 教学重点: 1、掌握心理描写与动作描写的特点及作用。 2、文章以小见大、以实寓虚、由事推理的写法。 教学难点: 多角度阅读,多方面探讨“走一步,再走一步”的含义和生活哲理。 教学时数: 2课时 教学步骤: 第1课时

【教学要点】:通过朗读、复述把握课文情节,设疑探讨 文章主旨。 一、导入 上课前先给大家讲个小故事。 1945年1月,在英格兰的沃顿空军基地。一个上尉飞行 员接受了一项任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的蚊式双引擎飞机深入到德军本土执行侦察任务。他觉得几乎无法完:成任务,想象着飞机坐舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅,连跳伞的力气都没有。 第二天,他驾机滑行在跑道上,:他告诫自己,现在,只 是起飞,飞起来就行。升到两万五千米高空时,他又告诫自己,现在所要作的,是在地面无线电的指导下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个,不难作到。 就这样,他不断告诫自己,下面只是飞越荷兰,这并不难,然后是飞临德国,根本不须想更多的事。而且,还有后方的无线电支持。就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务。当他接受盟军的奖励时,他说,我之所以成为孤胆英雄,完全是因为我小时候一段经历的启示。 同学们,你们想知道这个人是谁,他是怎样克服自己的困难的吗?

他就是我们今天要讲的这篇课文《走一步,再走一步》的作者--莫顿亨特(板书题目、作者)。刚才这个故事是《走一步,再走一步》原文的前半部分在选入教材时做了删节。作者讲自己之所以能够战胜困难,是由于小时候的一段经历留下的启示。那我们今天就来看看,到底作者小时候发生过一件什么事,可以使他在长大之后,勇于面对困难和解决问题。 二、检查预习 1、集体朗读课文,给段落标上记号,并把文章分成起因、经过、结果、启示四个部分。 2、就故事情节要素组织学生抢答,以巩固识记。 (1)故事发生在美国哪个城市?--费城。 (2)故事发生在什么时间?--七月里一个闷热的日子。 (3)爬悬崖的一共有几个孩子?--5个。 (4)有名字的是哪两个?--内德、杰利。 (5)那座悬崖有多高?岩石架有多高?--约20米;约7米。 3、复述:简洁地复述课文的主要情节,也就是作者在童年的这一段经历。 4、记叙顺序:顺序、倒叙还是插叙?--顺序 5、文章结构(提问)。 板书:

17 地震中的父与子 教学目标: 1、知识与技能:认识9个生字,会写11个生字。正确读写、理解“昔日、废墟、疾步、绝望、瓦砾、开辟、破烂不堪”等词语;积累文中关于人物外貌、语言描写的佳句;能够正确流利有感情地朗读课文。 2、过程与方法:在反复阅读中,品位作者从外貌、语言、动作、心理等几个方面的描写刻画了一对了不起的父子。 3、情感与态度:从课文的具体描述中感受父亲对儿子的爱以及儿子从父亲身上汲取的力量。激发学生热爱父亲,能够在生活小事中感受父爱的美好感情。 教学重难点:引导学生从课文的具体描述中感受到父爱的伟大力量──父亲对儿子深沉的爱和儿子从父亲身上汲取的巨大精神力量。 教学准备:PPT 课时计划:3个课时 教学过程: 一、图片导入,引出课题10 1、出示一组父子温馨照,请生谈一谈,从这组照片中感受了到什么?你能够想象他们平日里的生活是什么样的吗?父子关系如何呢?(围绕幸福、温暖、父子关系和谐融洽即可) 2、再出示一组地震后断壁残垣的照片,并出示6个词语,学生自主选择1——2个,结合图片说一说,你看了什么? (1)6个词语:混乱血迹瓦砾废墟爆炸颤抖 (2)先读一读这6个词语,再结合这组地震的图片,此刻你感受到了什么?如果你在这样的环境之下,你会想起谁?为什么? 3、小结,引出课题 同学们,在灾难人的感情是脆弱的,人的感情却又是坚强的。今天,我们就走进美国洛杉矶的一场大地震,去认识那里的一对感人至深的——地震中的父与子。 二、初读课文,了解大意,概括全文

1、听读课文录音,划出本课生字词。5 B 2、小组讨论,并用自己的话说一说下面两个问题15 在听读的过程中,你从课文中收获了哪些关于地震的信息?收获了哪些关于这对父、子的信息?请你用自己的话概括地说一说。 预设一: (1)关于这次地震——有一年,美国洛杉机发生大地震,30万人在不到四分钟的时间里受到了不同程度的伤害。 这是一场发生在美国洛杉矶的大地震,给很多人造成了伤害。 (2)关于父亲——在学校的一片废墟里,他不顾爆炸和余震的危险,坚持要把儿子挖出来。因为他和儿子说过:不论发生什么,我总会跟你在一起!最终,成功救出了儿子。 (3)关于儿子——在地震中,和同学一起被埋,但是坚信父亲会来救他,因为父亲和他说过:不论发生什么,我总会跟你在一起!并在等待中鼓励同学坚持下去,最终他与同学都得救了。 (4)父与子的相通之处在于那句——不论发生什么,我总会跟你在一起!(5)引导学生,概括全文P 1)《地震中的父与子》在同学们的口中慢慢地被讲述出来了,谁能试着来填一填。课文讲述了在()的地震中,一位父亲冒着()的危险,心里想着自己对儿子的承诺——(),他不顾劝阻,历经艰辛,经过()个小时的挖掘,终于在()里救出()的故事。 2)课文讲述了在…… 一位父亲…… 儿子…… 最终…… 三、小结方法 1、生试着总结概括全文的方法 概括全文的方法,其实很简单,时间、地点、人物、起因、经过、结果的六要素法,再找出中心句,遵循着这样的顺序,一点点地把文章的脉络理出来。

《走一步再走一步》优质课教案 2019-02-19 一、导入新课在师生问好后,我先给学生们讲了一个故事,以此导入新课。我讲道:“ 1945年1月,在英格兰的沃顿空军基地。一个上尉飞行员接受了一项任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的蚊式双引擎飞机深入到德军本土执行侦察任务。他觉得几乎无法完成任务,想象着飞机坐舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅,连跳伞的力气都没有。第二天,他驾机滑行在跑道上,他告诫自己,现在,只是起飞,飞起来就行。升到两万五千米高空时,他又告诫自己,现在所要作的,是在地面无线电的指导下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个,不难做到。就这样,他不断告诫自己,下面,只是飞越荷兰,这并不难,然后,是飞临德国,根本不须想更多的事。而且,还有后方的无线电支持。就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务,当他接受盟军的奖励时,他说,我之所以成为孤胆英雄,完全是因为我小时侯一段经历的启示。同学们,你们想知道这个人是谁,经历的是怎样一件事吗?” 由于在早朝读的时候我让他们读过这篇课文,因此我的话音刚落下来,就有学生抢答,“他是莫顿.亨特。”“爬山”“爬悬崖……”我想学生们对课文可能还不是十分熟悉,因此,我接着说:“对,他就是莫顿亨特,那么他小时候到底经历了一件怎样的事情呢?下面请大家先仔细朗读课文,然后请大家代替他说出故事的大致内容。”在学生读完后,复述前,我还问学生:“你们说复述这个故事要注意哪些问题呢?”有学生说:“这篇文章是,所以我们应该讲清楚故事发生的时间、地点、人物、起因、经过、结果。”“说得很好,那么,从详略来看呢?”我接着问。学生中有人补充说:“应该重点复述我是怎样在爸爸的指点下走下悬崖的,还应该重点描述一下我当时的心理活动。”我在肯定了学生的回答后,就让学生们在四人小组中相互复述。 其间,我在教室中穿插走动,不时倾听学生的复述,我发现他们基本上都是按提示复述的,看来学生们对课文内容已经十分熟悉了,我想已经可以进入下一个环节了。 二、自主、合作、探究 在对学生们的复述进行.总结后,我说:“现在同学们对课文已经十分熟悉了,这是我们学好文章的基础,那么,你们再说说这篇课文有哪些值得我们学习的内容呢?” 学生们听后,面露难色,似乎不知从何说起。于是,我决定让同学们从我们已经学过的课文中找到思考的方向。 我说:“大家回顾一下我们本单元学过的《滋味》,看看我们从中学到了什么?”稍作思考后,学生就纷纷发言,有的说:“通过学习我知道了在.写的时候应该注重人物的动作、心理的描写,这样才能使文章生动、具体可感。”

17 大牛和小牛教学设计 1教学目标 1.了解并表现老牛和小牛的不同特征。 2.能表现出老牛和小牛在一起的场面。 3.培养敬老爱幼的良好品德。 2学情分析 小学一年级第二学期,进行一定的修改,然后了对造型能力等相关方面的美术素养进行了一定的设计。了解表现老牛和小牛的不同特点,通过对大牛和小牛的生活想象,表现他们之间亲密无间的关系,同队对大牛和小牛的情景描绘,培养学生敬老爱幼的良好品德。 3重点难点 重点:画出老牛与小牛的不同特征。 难点:能表现出老牛和小牛之间的亲密关系。 4教学过程 活动1【导入】课前探究 (1)请学生收集牛的图像、文字资料,初步了解牛的特征及与人类的关系。 (2)可提以下问题让学生探究: 你认识哪几种牛?这些牛分别有哪些主要特征?牛有什么用处?你喜欢牛吗? 活动2【讲授】创设情境 (1)欣赏《五牛图》,述说观感。 提问:你知道这幅画吗?你知道画家为什么要画这幅画吗? (2)“吃的是草,挤出来的是奶。”你明白这句话的意思吗? (3)展示有关牛的历代民间工艺品,包括剪纸、绣品、陶艺、布饰等,说明牛 作为勤劳奉献的“形象大使”,历来喜为人们赞赏。 活动3【活动】欣赏体验。 (1)观赏教材范图,作引题谈话。 (2)可提问:范图主要表现了什么?(父与子或母与子。) 活动4【活动】.把握特征。 老牛:体大,牛角长而弯,尾巴长。小牛:体小,没长角,尾巴短。 教师引导学生观察课件范图,也可在黑板上作动态造型。

活动5【活动】5.引导构思。 (1)围绕主题,作构图指导。 (2)围绕背景,做着色指导。主体不变,作背景变换。 活动6【练习】6.作业要求。 选择自己喜欢的工具材料和表现方式,表现老牛和小牛的不同特征及它们之间的亲密关系。 活动7【活动】7.作业讲评。 (1)请学生根据自己的画编故事,评出“温馨”奖。 (2)课件播放斗牛等情景,鼓励学生课后继续探究、表现其他不同种类的牛。 活动8【活动】欣赏 (1)《五牛图》,述说观感。 提问:你知道这幅画吗?你知道画家为什么要画这幅画吗? (2)“吃的是草,挤出来的是奶。”你明白这句话的意思吗? (3)展示有关牛的历代民间工艺品,包括剪纸、绣品、陶艺、布饰等,说明牛 作为勤劳奉献的“形象大使”,历来喜为人们赞赏。 活动9【活动】展示 (3)有关牛的历代民间工艺品,包括剪纸、绣品、陶艺、布饰等,说明牛 作为勤劳奉献的“形象大使”,历来喜为人们赞赏。 活动10【作业】课后 (1)请学生根据自己的画编故事,评出“温馨”奖。 (2)课件播放斗牛等情景,鼓励学生继续探究、表现其他不同种类的牛。 活动11【作业】课后 (1)请学生根据自己的画编故事,评出“温馨”奖。 (2)课件播放斗牛等情景,鼓励学生继续探究、表现其他不同种类的牛。

地震中的父与子课文_地震中的父与子教学设计课文《地震中的父与子》出自五年级上册语文课文,其原文如下:【原文】 1994年,美国洛杉机发生大地震,30万人在不到四分钟的时间里受到了不同程度的伤害。 在混乱中,一位年轻的父亲安顿好受伤的妻子,冲向他七岁儿子的学校。那个昔日充满孩子们欢声笑语的漂亮的三层教学楼,已变成一片废墟。 他顿时感到眼前一片漆黑,大喊:“阿曼达,我的儿子!”跪在地上大哭了一阵后,他猛地想起自己常对儿子说的一句话:“不论发生什么,我总会跟你在一起!”他坚定地站起身,向那片废墟走去。 他知道儿子的教室在一层楼的左后角,便疾步走到那里。 就在他挖掘的时候,不断有孩子的父母急匆匆地赶来,看到这片废墟,他们痛哭并大喊:“我的儿子!”“我的女儿!”哭喊过后,便绝望地离开了。有些人上来拉住这位父亲,说:“太晚了,没有希望了。”这位父亲双眼直直地看着这些好心人,问道:“谁愿意帮助我?”没人给他肯定的回答,他便埋头接着挖。 消防队长挡住他:“太危险了,随时可能发生大爆炸,请你离开。” 这位父亲问:“你是不是来帮助我?” 警察走过来:“你很难过,我能理解,可这样做,对你自己、对他人都有危险,马上回家吧。”

“你是不是来帮助我?” 人们摇头叹息着走开了,都认为这位父亲因为失去孩子过于悲痛,精神失常了。 然而这位父亲心中只有一个念头:“儿子在等着我!” 他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他。他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。挖到第38小时,他突然听见瓦砾堆底下传出孩子的声音:“爸爸,是你吗?” 是儿子的声音!父亲大喊:“阿曼达!我的儿子!” “爸爸,真的是你吗?” “是我orG,是爸爸!我的儿子。” “我告诉同学们不要害怕,说只要我爸爸活着就一定会来救我,也能救大家。因为你说过,不论发生什么,你总会和我在一起!” “你现在怎么样?有几个孩子活着?” “我们这里有14个同学,都活着,我们都在教室的墙角,房顶 塌下来架成个大三角形,我们没被砸着。” 父亲大声向四周呼喊:“这里有14个小孩,都活着!快来人!” 过路的人赶紧跑过来帮忙。 50分钟后,一个安全的出口开辟出来了。 父亲声音颤抖地说:“出来吧!阿曼达。” “不!爸爸。先让我的同学出去吧!我知道你会跟我在一起,我不怕。不论发生了什么,我知道你总会跟我在一起。” 这对了不起的父与子,无比幸福地紧紧拥抱在一起。

走一步,再走一步 【教学目标】 1.继续练习默读,概括主要内容,理清故事情节。 2.品味课文中的心理描写,理解人物心理成长历程。 3.结合自己的生活体验,探讨人生启示。 【教学课时】 1课时 【教学过程】 一、故事激趣,导入课文 课件出示: 1945年1月,在英格兰沃顿空军基地,一位上尉飞行员接受了一项艰巨任务:驾驶没有任何武器装备和防护措施的蚊式双引擎飞机深入德军本土执行侦察任务。基地距德军本土千余公里,且敌方阵地有密集的防空炮火。接到任务的上尉觉得几乎无法完成任务!他想象着飞机座舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅、横尸异国的惨景,连跳伞的力气都没有。 第二天,上尉驾机滑行在跑道上,他告诫自己,现在只是起飞,飞起来就行。升到25000米高空时,他又告诫自己,现在所要做的,就是在地面无线电的指引下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个不难做到。 就这样,上尉不断告诫自己:下面只是飞越荷兰,这并不难;然后是飞临德国,根本不须想更多的事。 就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务,成了美军中赫赫有名的孤胆英雄。他就是美国作家、心理学家——莫顿·亨特。当他接受盟军奖励时,他说:我之所以能顺利完成任务,完全是因为小时候一段经历的启示! 师:故事中的莫顿·亨特就是本课要学习的这篇文章的作者,他所说的小时候的经历到底是怎样的一段难忘经历呢?带着疑问,让我们一起走进《走一步,再走一步》。 二、初读课文,整体感知 默读课文,完成下面任务: (1)借助相关资料,熟悉本文生字词,扫清字词障碍。(见《状元大课堂》本课“字词清单”栏目)

(2)请你用一句话概括本文记叙了一件什么事。 预设本文记叙了童年时的“我”随小伙伴们去爬悬崖时遇险,最后在父亲的指引下脱险的故事。 【设计意图】本环节在默读过程中,初步从整体上感知课文,把握课文内容。 三、再读课文,理清情节 师:阅读课后的阅读提示,根据阅读提示中的“讲述了自己从冒险到遇险,再到脱险的全过程”,明确文章由“冒险—遇险—脱险”三部分构成。再次默读课文,勾画文中标志这些情节发展的语句,理清故事情节。 课件出示: 学习任务一: 小组合作,默读文章,勾画文中标志情节发展的关键语句,理清故事情节。 (1)小组成员自主勾画标志时间和空间的语句。 (2)小组成员合作,按“起因—经过—发展—高潮—结局”或“冒险—遇险—脱险”的顺序梳理故事情节,完成下面表格。 (3)选出一位小组代表,根据表格内容,以“我”为陈述对象,复述课文。 提示:复述就是用自己的语言把文章的主要内容讲给别人听。复述时一要注意记叙的要素(时间,地点,人物,事件的起因、经过、结果),二要理清文章的结构层次,三要抓住标志事件发展的关键性词语(为什么去冒险—冒险的具体经过—最后怎么脱险的),四可以适当援引原文中的词句。 预设 (1)标志情节发展的关键语句: ①那是在费城,一个酷热的七月天……正在寻觅其他好玩的事。 ②然后他们出发了……我犹豫了……然后跟在他们后面跑。 ③我们穿过公园,进入树林,最后来到一块空地上……开始满头大汗、浑身发抖地往上爬。 ④不知何时,我回头向下看了一眼,然后吓坏了。

17 地震中的父与子 五一中心小学刘亚兰 【教学目标】 1.认识8个生字;会写11个生字。正确读写、理解“废墟、血迹、绝望、瓦砾、开辟、爆炸、破烂不堪”等词语。积累文中关于人物外貌、语言描写的佳句。 2.有感情地朗读课文。从课文的具体描述中感受父亲对儿子的爱以及儿子从父亲身上汲取的力量。 3.领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 【重点难点】 1.引导学生从课文的具体描述中感受到父爱的伟大力量──父亲对儿子深沉的爱和儿子从父亲身上汲取的巨大精神力量。 2.领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 【教学准备】 1.学生搜集地震的相关资料,了解地震的危害。 2.多媒体教学课件。 【课时安排】 2课时 【教学过程】

第一课时 一、谈话导入,激发读书兴趣 1.在我们的日常生活中,处处充溢着浓浓的父爱和母爱,父母的爱是慈祥的笑容,是亲切的话语,是热情的鼓励,是严格的要求,请你讲一讲生活中父母对你的爱。 2.是啊,父母的爱是平凡、朴实、无私的。母爱如太阳,热烈而温暖,父爱如海洋,深沉而含蓄。或许,我们并不在意他的存在。可是这种平凡的爱在我们生命遇到危险时会创造出惊人的奇迹。今天我们学习《地震中的父与子》,和作者一起去体验伟大而无私的父爱。 二、初读课文,自学生字新词 1.轻声读课文,把课文读通读顺,借助工具书自学生字、新词。 2.小组合作:学习并互相检测生字。 3.教师检测学生生字的掌握情况。 4.指名读课文,检测学生是否把课文读通顺、流利。 三、再读课文,感知文章内容 1.默读课文,想一想课文写了一件什么事?事情是怎样发生的,经过怎样,结果如何? 课文讲述的是1994年美国洛杉矶大地震中,一位父亲冒着危险,抱着坚定信念,不顾劝阻,历尽艰辛,经过38小时的挖掘,终于在废墟中救出儿子和同伴的故事,歌颂了伟大的父爱,赞扬了深厚的父子之情。 2.讨论划分课文层次。

17、《地震中的父与子》教学设计 一、教学目标: 1.分角色有感情地朗读课文,从课文的具体描述中感受父亲与儿子的了不起。父亲对儿子深沉的爱以及儿子从父亲身上汲取的力量。 2.领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 二、教学重点: 有感情地朗读课文,引导学生从课文的具体描述中感受父亲对儿子深沉的爱以及儿子从父亲身上汲取的巨大精神力量。 三、教学难点: 领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 课时安排: 2课时 课前准备: 把相关的句子制作成课件。 教学过程: 第二课时 一、创设情境,激发读书兴趣。 1、上课时先挂汶川地震的资料图片。教师深情诉说:2008年5月12日在我国四川省汶川县发生了8.0级大地震,造成8万余人遇难。地震无情,人有情。危难时刻见真情啊!地震中发生了很多感人肺腑的故事,同学们请起立!让我们向在地震中遇难的同胞默哀,向忙碌在灾后救援工作的人们致敬!好请坐! 大自然的力量是如此的巨大,使人类不得不望而生畏,然而,有另一种力量却能感天动地。今天,让我们一起回到1994年美国洛杉矶的大地震现场,去感受一对父子在地震中演绎的动人故事。继续学习17课、《地震中地父与子》[板书课题] 二、品读体验 1、读文章最后一自然段“这对了不起的父与子,无比幸福地紧紧拥抱在一起。”说一说自己对这句话的理解。 2、这对了不起的父与子包含了几层意思?从哪里可以看出这对父子了不起,找到相关的句子读一读,想一想读懂了什么?把自己的感受写在书的旁边。 3、汇报交流:重点引导学生从下面句子中理解和感悟父亲和儿子的了不起,并带着自己的感受练习朗读。 父亲的了不起: (1)他顿时感到眼前一片漆黑,大喊:‘‘阿曼达,我的儿子!(引导学生体会父亲失去儿子的撕心裂肺的悲痛心情。) (2)他猛然想起自己常对儿子说过的一句话:“不论发生了什么事,我总会跟你在一起!”(从这句话中,你体会到什么?指导学生读出坚定的语气。) (3)这位父亲双眼直直地看着这些好心人,问道:'谁愿意帮助我?”(眼睛是心灵的窗户,从这位父亲“直直”的双眼中,你看出他在想什么?) (4)“他挖了8小时、12小时、24小时、36小时,没有人再来阻挡他。他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。挖到第38小时,

《走一步,再走一步》优秀教案 第一课时 一、教学內容 教学《走一步,再走一步》,让学生学会有感情地诵读课文,在复述故事情节的基础上理解课文内容,进而感悟生活哲理。 二、教学设计 (一)故事导入: 同学们,你们知道这个人是谁,他是怎样克服自己的困难的呢?[学生讨论后明确]: 1、他就是作者莫顿?亨特,刚开始他非常怕死,但是他自己改变了想法,认为自己现在在英国沃顿空军基地起飞,只要飞起来就行。第二步飞二十分钟就可以轻松到达荷兰,第三步不用多想就可以飞到德国,终于完成了任务,成了孤胆英雄。 2、他所采用的方法就跟课文题目一样,采用了走一步,再走一步,把大困难便成小困难,逐一克服,终于取得成功。 今天,老师向大家推荐美国作家莫顿?亨特《走一步,再走一步》的文章,看看他是怎样从一件小事,感悟到一个人生哲理,给我们以启示的。 (二)生字词教学 (三)故事复述 1.同学们已经预习过这篇文章了,那么首先请问大家这是一篇什么类型的文章?也就是是一篇什么体裁的文章?(记叙文、议论文、散文

等等) 2.好了,既然这是一篇叙事文,那么请问记叙文的六要素是什么?(时间、地点、人物、起因、经过、结果) 3.请同学们快速默读一下课文,找出与六要素相应的内容。 (1)、时间:七月里的一个闷热下午 (2 )、地点:悬崖上 (3)、人物:“我”内德、杰利、父亲 (4)、起因:无聊、寻求新花样来玩 (5)、经过:冒险、遇险、脱险 (6)、结果:顺利脱险并悟出深刻的人生哲理, 4、好了,下面就先请一些同学来复述一下课文(2分钟的准备) 接下来教师再在同学们的复述中归纳出文章的: (四)合作学习 1、合作探究1: 通过复述故事情节,同学们了解了文章的大意,是写“我”童年一次“脱险”的经历。他是怎样脱险的呢?其中又蕴含什么生活哲理?作者是怎样说的?请同学们朗读课文最后一段,思考下面的问题。 大屏幕投影出示问题组: a.“我”陷入怎样的险境?又是怎样脱险的? b.这件小事给你哪些启示? 学生朗读课文后,四人小组讨论以上问题。 [教师小结]:从这篇课文中,可以学到作者小时候在那座悬崖上所

《地震中的父与子》第一课时 细巷中心小学孙石确 教学目标: 知识与能力: 1、认识课文中的8个生字,会写11个生字,正确书写课文中的词语,能有感情地朗读课文。 2、能领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 过程与方法: 引导学生自主学习,与文本对话,与主人公对话,读中感悟地震中父与子的伟大。 情感态度与价值观: 感受殷殷父爱的同时,增强对父母的热爱之情。 教学重点: 引导学生从课文的具体描述中感受父爱的伟大力量。 教学难点: 领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 教学过程:

*课前三分钟演讲(学生评价、体会) 一、导入明标 同学们,从刚才的演讲中,我们已经感受到了父爱的伟大,今天,让我们一起走进17课《地震中的父与子》,去感受灾难中深深的父爱。 板书课题:《地震中的父与子》 出示学习目标: 1、能认识课文中的生字、词语,能有感情地朗读课文。 2、品读课文1至12自然段,能从课文的具体描述中感受父亲对儿子的爱。 3、能领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 二、自学质疑: 这是一场什么样的地震?地震中的父与子之间发生了什么故事? 1、自由朗读课文,思考以上两个问题,注意读准字音,读通句子。 2、这是一场什么样的地震?从哪些句子可以看出来? 句子1 :“…… 30万人在不到四分钟的时间里受到了不同程度的伤害。”(“30万人”“ 不到四分钟”两个数字词告诉我们这是一场大地震;找好关键词感情朗读突出大地震) 是啊,灾难的来临就是这样的突如其来,势不可挡。还可以从哪些

17、《走一步,再走一步》教学设计 教学目标: (一)知识与技能: 1、条理清楚地复述故事情节(整体感知和口语表达) 2、结合语境理解重点词句的深刻含义 3、言之成理地品评人物(感受/理解/欣赏/评价) (二)过程与方法:自主、合作、探究式地探讨问题。 (三)情感、态度与价值观: 1.感悟父爱的内涵,感悟爸爸教育孩子的技巧。 2.在阅读中感悟和思考生活哲理,激发学生勇于克服困难、战胜困难的决心和勇气。 教学重点:诵读课文,复述故事,悟出“走一步,再走一步”所蕴含的人生哲理。 教学难点:联系自己的生活实际,从一件事中能悟出人生的哲理。 教学方法:情境法、质疑法、讨论法 学习方法:诵读法、复述法、合作与探究 教学准备:学生课前解决文章的生字的读音、解释;准备复述故事。 教学课时:1课时 教学过程设计: 一、讲述故事,导入新课 1945年1月,在英格兰的沃顿空军基地,一个上尉飞行员接受了一项任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的蚊式双引擎飞机深入到德军本土执行侦察任务。他觉得这几乎是无法完成的任务,并想象着飞机坐舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅,连跳伞的力气都没,但他没得选择。第二天,当他驾机滑行在跑道上时,他告诫自己,现在,只是起飞,飞起来就行。升到两万五千米高空时,他又告诫自己,现在所要做的,是在地面无线电的指导下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个,不难做到。就这样,他不断告诫自己,下面,只是飞越荷兰,这并不难,然后,是飞临德国,根本不需想更多的事。而且,还有后方的无线电支持。就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务。他也因此被称为孤胆英雄,受到盟军的奖励。同学们,你们知道这位孤胆英雄是谁吗?(生答:莫顿亨特师简介

15.《走一步,再走一步》教案 阳江市实验学校关良益 【教学目标】 1、识记生字新词,理解课文主要内容。 2、能够较完整的复述故事情节,理解作者的写作意图。 3、品味课文中的心理描写,把握人物心理成长的过程。 4、联系自己的生活体验,加强对文章主旨的感悟。 【教学重点】 1、复述故事情节。 2、探究性、多角度的理解故事所蕴含的生活哲理。 一、导入新课:(故事导入《飞一程,再飞一程》) 1945年1月,正是二战期间。在英格兰的沃顿空军基地,一个上尉飞行员接受了一项任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的蚊式双引擎飞机深入到德军本土执行侦察任务。他觉得几乎无法完成任务:他想象着飞机坐舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅,连跳伞的力气都没有。 第二天,他驾机滑行在跑道上,他告诫自己,现在,只是起飞,飞起来就行。升到两万五千米高空时,他又告诫自己,现在所要做的,是在地面无线电的指导下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个,不难做到。就这样,他不断告诫自己,下面,只是飞越荷兰,这并不难。然后,是飞临德国,根本不须想更多的事,而且,还有后方的无线电支持。 就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务,当他接受盟军的奖励时,他说,我之所以能够成为孤胆英雄,完全是因为我小时候一段经历的启示。而这段经历,就是我们文中的《走一步,再走一步》的故事。 二、检查预习 写出划线汉字的拼音。 附和()耸()立怦怦()恍惚()呻吟()畏()惧晕眩()抽噎()参差不齐()哄堂大笑()惊慌失措() 三、进入文本,指导学生整体感知故事情节。 1、指导学生默读课文。(能初步读懂课文内容。) 2、比一比,看谁最先找出答案。(要求学生尽量使用文中原句来回答) (1)故事发生的时间和地点是什么??(费城)(七月里一个闷热的日子)(2)爬悬崖一共有几个孩子?有名字的有哪两个?(六个孩子,有名字的两个:内德和杰里) (3)悬崖有多高?(悬崖大约60英尺,即约18米高) (4)我是怎样脱险的?(爸爸鼓励我克服心理障碍,引导我一步一步爬下来)

《地震中的父与子》教学设计(第一课时) 【教学目标】 1、认识9个生字,会写11个生字。正确读写、理解“昔日、废墟、疾步、绝望、瓦砾、开辟、破烂不堪”等词语。积累文中关于人物外貌、语言描写的佳句。 2、领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法. 3、有感情地朗读课文,从课文的具体描述中感受父亲对儿子的爱以及儿子从父亲身上汲取的力量。 【教学重点】 有感情地朗读课文,引导学生从课文的具体描述中感受父亲对儿子深沉的爱以及儿子从父亲身上汲取的巨大精神力量。 【教学难点】 领悟作者抓住人物外貌、语言、动作特点进行描写,反映人物思想品质的表达方法。 【教学准备】 把相关的句子制作成课件。 【教学过程】 一、导入: 同学们,上课之前,我们继续进行课前2分钟交流,谁来说说你所搜集到的有关父母之爱的好句子。 师:是啊,我们在父母的爱中长大。父母的爱,是慈祥的笑容,是亲切的话语;是热情的鼓励,是严格的要求。今天,我们来学习一篇新的课文,看大家又从中感悟出什么。 (学生齐读课题)9 地震中的父与子 二、检查预习 1、认读生字词。 2、检查读课文,其他同学一边听一边想:课文讲了一件什么事? 3、交流 三、学习课文。

1、这是一对怎样的父与子?(了不起) 师板书:了不起 师:为什么说这是一对了不起的父与子呢?(屏幕出示自学提示)请同学们:默读课文,看看你从哪些地方能体会出父亲和儿子的了不起,可以在书上画一画重点的句子、词语,也可以写一写自己的感受,还可以读一读。然后四人一组交流一下。 交流: 师:为什么说这是一个了不起的父亲呢?请同学们先读读划记的语句,再说说自己的体会。 师板书:父亲 生:他顿时感到眼前一片漆黑,大喊:“阿曼达,我的儿子!”跪在地上大哭了一阵后,他猛地想起自己常对儿子说的一句话:“不论发生什么,我总会跟你在一起!”他坚定地站起身,向那片废墟走去。 (1)指名读这段话,并说说怎样体会出父亲的了不起的。 (2)父亲一开始的心情是怎样的? (3)父亲一开始是伤心绝望,后来却是那么坚定,下定决心要找到自己的儿子,是什么使他发生了这么大的变化呢? (4)谁能来读读这段话,读出父亲这种心情的变化?(指导朗读) 生:就在他挖掘的时候,不断地有孩子的父母急匆匆地赶来,看到这片废墟,他们痛哭并大喊:“我的儿子!”“我的女儿!”哭喊过后,他们绝望地离开了。有些人来拉住这位父亲说:“太晚了,他们已经死了。”这位父亲双眼直直地看着这些好心人,问道:“谁愿意来帮助我?”没有人给他肯定的回答,他便埋头接着挖。 (1)指名读这段话,并说说怎样体会出父亲的了不起的。 (2)这里作者运用了什么样的写作方法?(对比)把谁和谁进行了对比? (3)师:别的家长是大哭,然后绝望的离开,而父亲却是埋头接着挖。面对同样的情况,这位父亲的表现为什么能与众不同呢?(引读:儿子在等着我!不论发生什么,我总会跟你在一起!) (4)自由地读读这段话,读出其他家长的绝望和父亲的坚定。 指生读。 生:“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他。他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。” (1)指名读这段话,并说说怎样体会出父亲的了不起的。 (2)把“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他。”划上线,请同学们自己读读这句话,想一想:作者为什么不直接写他挖了36小时,而要从8小时写起呢? (3)谁来读读这句话,读出时间的漫长。(指生读) (4)师:同学们,36小时到底是个怎样的概念呢?12小时是一个——生接:白天。再过12小时是一个——生接:黑夜。在过12小时又是1个——生

走一步再走一步教案教学设计(人教版 七年级上册) 【课题】--走一步,再走一步 【课时序】--:第一课时 【课型】--新授课。 【双向细目表】 学习水平 学习内容 识记(A) 理解 (B)分析 (C)综合 (D)评鉴 (E)应用 (F)学习方法 字词 头晕目眩、啜泣、纳罕、小心翼翼 训诫、耸立、嶙峋、凝视√√朗读 听写填空 文意 复述课文内容 用一句话概括全文内容h√√速读

结构按事情发展顺序理清文章结构层次√√√小组合作主题 在困难面前不应该畏难怯步,而要冷静地分析困难,化解困难,要就近起步,由易入手,循序渐进,坚持到底。这样就可能积小胜为大胜,促使困难向胜利转化。√√√√合作研讨 写法 写过程哪些详写?哪些略写? “我”心理变化过程怎样? √√√小组合作 拓展延伸说说你曾经有过类似的经历√√当堂训练 【教学目标】--1:准确、流利、有感情地朗读课文,提高朗读能力。 2:整体把握课文并学会复述课文。结合语境理解重点词、句的深刻含义。 3:联系自身生活体验,感情人生哲理。 【教学重难点】--教学重点和难点。 重点: 复述故事情节。 难点: 领悟课文描写心理活动的词语并体会其作用。 【教学方法】--教法:启发式、讲授法等

【学习方法】--朗读、合作、讨论、归纳小结等 【教学准备】--课文录音、课件等。 【教学过程】 教学环节教师活动学生活动设计意图 导入激趣: 自学环节 议学环节 悟学 由一个小故事引入: 有一位美国作家,在他65岁的时候,满怀深情地写下 了发生在他8岁时的一件小事,并从文中传递出一个生活哲理。知道这位作家是谁吗?知道是一件什么事吗? 明确默读要求: 1、注意速度 2、内容:什么危险? 怎么会陷入危境?怎么脱险?传递了一个什么生活哲理? 3、提示默读后要求不看书复述? 出示学生预习中可能遇到的问题 点拨与评价 适时点拨 一、感知活动 1、听读课文,了解大意

最新17地震中的父与子教案优秀范文《地震中的父与子》是一篇虚构的短篇小说,作者是马克汉林.文章讲述的是在美国的一次地震中,一位父亲不顾劝阻,冒着生命危险,怀着坚定信念,经过38小时的挖掘与种种艰辛,终于在废墟中救出儿子和13位同学的故事.赞扬了父爱的伟大与崇高.,下而是小编为大家收集了17地震中的父与子教案,希望你们能喜欢. 17地震中的父与子教案优秀范文一 教学目标: 1、正确流利地朗读课文,了解课文主要内容. 2、领悟作者抓住人物外貌、语言、动作进行描写,反映人物品质的表达方法. 3、感受父母之爱的伟大无私.

教学重难点: 引导学生抓住重点词句品读感悟,感受父爱的伟大.教学准备: 搜集相关资料.制作课件等. 课时计划: 2课时 教学设计: 第二课时 一、谈话导入 看完了刚才的短片,大家一定学到了很多防震自救知识,假如有一天, 灾难

真的发生,但愿你们能把这些知识活学活用,保护自己.今天,我们将要学习的这篇课文就和地震有关.请同 学们打开语文课本,翻到第十七课.(板书课题,齐读课题) 二、初读课文,了解课文内容 这是一场什么样的地震,地震中的父与子之间发生了什么事?请同学 们认真听课文朗读录音,并在课文中找出相关的语句. 1、交流:这是一场什么样的地震? 30万人在不到四分钟的时间里受到了不同程度的伤害.那个昔日充满孩子们欢声笑语的漂亮的三层教学楼,已变成一片废墟. 师:这确实是一场大地震.他发生在1994年美国洛杉矶.这场突如其来的灾难,给人们带来了严重的伤害?地震中,曾经宏伟壮丽的高楼大厦被夷为了平地,昔日繁华的商业大街倾刻间化为乌有,豪华的小轿车被拦腰截断,人