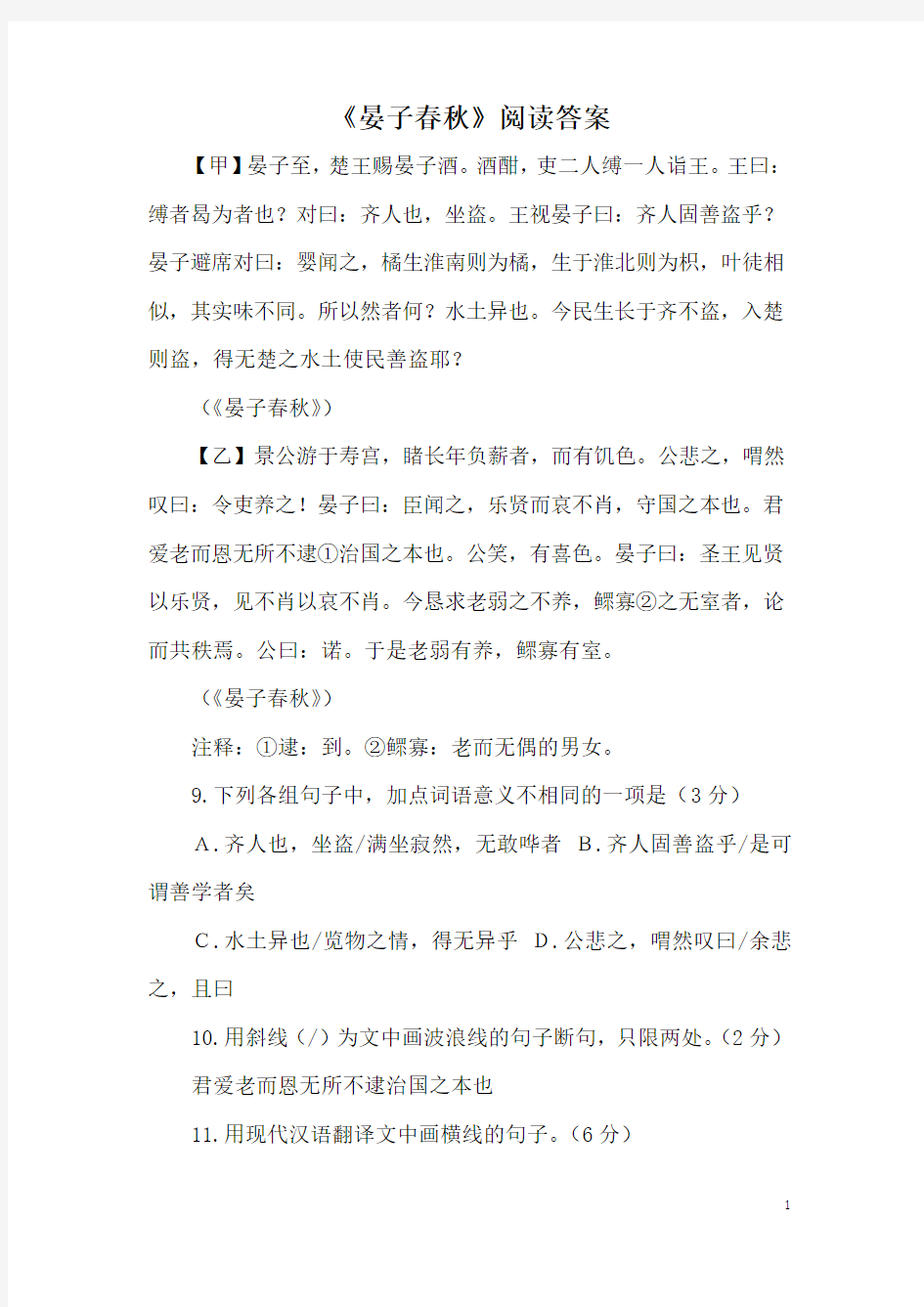

《晏子春秋》阅读答案

【甲】晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二人缚一人诣王。王曰:缚者曷为者也?对曰:齐人也,坐盗。王视晏子曰:齐人固善盗乎?晏子避席对曰:婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?

(《晏子春秋》)

【乙】景公游于寿宫,睹长年负薪者,而有饥色。公悲之,喟然叹曰:令吏养之!晏子曰:臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。君爱老而恩无所不逮①治国之本也。公笑,有喜色。晏子曰:圣王见贤以乐贤,见不肖以哀不肖。今恳求老弱之不养,鳏寡②之无室者,论而共秩焉。公曰:诺。于是老弱有养,鳏寡有室。

(《晏子春秋》)

注释:①逮:到。②鳏寡:老而无偶的男女。

9.下列各组句子中,加点词语意义不相同的一项是(3分)

A.齐人也,坐盗/满坐寂然,无敢哗者B.齐人固善盗乎/是可谓善学者矣

C.水土异也/览物之情,得无异乎D.公悲之,喟然叹曰/余悲之,且曰

10.用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,只限两处。(2分)

君爱老而恩无所不逮治国之本也

11.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(6分)

(1)叶徒相似,其实味不同。

(2)臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。

12.根据甲乙两文,你认为晏子是一个怎样的人?(4分)

参考答案:

9.(3分)A(A犯罪/同座;B擅长、善于;C不同;D同情、怜悯)

10.(2分)君爱老/而恩无所不逮/治国之本也(每处1分)

11.(6分)

(1)(3分)只是叶子的形状相像,它们果实的味道不同。(关键点:徒、其实)

(2)(3分)我听说,喜好贤能的人,怜悯不幸的人,这是执掌国家的根本啊。(关键点:乐、哀、判断句)

12.(4分)晏子是一个机智善辩、能维护国家尊严(2分)和关爱百姓、关注民生的人(2分)。

晏子春秋寓言故事《南桔北枳》原文及翻译晏子春秋内篇杂下寓言故事 原文: 晏子将至楚,楚闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也?”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行,王曰:‘何为者也?’对曰:‘齐人也。’王曰:‘何坐?’曰:‘坐盗。’”晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王,王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”译文: 晏子将要出使(到)楚国。楚王听到这个消息,对身边的侍臣说:“(晏婴是)齐国善于辞令的人,现在(他)正要来,我想要羞辱他,用什么办法呢?”侍臣回答说:“当他来的时候,请让我们绑着一个人从大王面前走过。大王(就)问:‘(他)是干什么的?’(我就)回答说:‘(他)是齐国人。’大王(再)问:‘犯了什么罪?’(我)回答说:‘(他)犯了偷窃罪。’” 晏子来到了(楚国),楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,公差两名绑着一个人到楚王面前来。楚王问道:“绑着的人是干什么的?’(公差)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪。”楚王看着晏子问道:“齐国人本来就善于偷东西的吗?”晏子离开了席位回答道:“我听说这样一件事:橘树生长在淮河以南的地方就是橘树,生长在淮河以北的地方就是枳树,只是叶相像罢了,果实的味道却不同。为什么会这样呢?(是因为)水土条件不相同啊。现在这个人生长在齐国不偷东西,一到了楚国就偷起来了,莫非楚国的水土使他喜欢偷东西吗?”楚王笑着说:“圣人是不能同他开玩笑的,我反而自找倒霉了。”注释: ①诣:(拜见) ②曷:(疑问词语,什么) 1/ 2

司马迁李敬一 央视国际(2005年09月08日15:40) 主讲人简介: 李敬一,武汉大学教授。1970年毕业于武汉大学中文系并留校任教,1978年至1979年在北京大学中文系青年教师进修班学习。先后在武汉大学中文系、新闻系主讲“中国文学史”、“中国传播史”等课程,并为全校开设公选课“唐诗欣赏”、“宋词欣赏”。1999年赴法国进行学术交流,现任武汉大学新闻与传播学院教授。从事中国传播史、中国文学史研究,著有《中国文学史》、《中国传播史》、《司马迁》、《古诗词名篇欣赏》、《休闲唐诗鉴赏辞典》等,发表学术论文近百篇。 内容简介: 司马迁家族世代掌管太史的官职,修史是家族的事业。他写《史记》前,是中国封建时代空前绝后的漫游者,他在父亲的要求下,从二十岁开始曾作为期两年的漫游,司马迁的漫游,是一次实地考察。他亲自采访,获得了许多第一手材料,保证了日后写《史记》的真实性、科学性。 司马迁因李陵事件而蒙受人生灾祸。他因为替李陵辩护,汉武帝震怒,司马迁下狱。他想到了接受死亡甚至有自杀的念头。但他毅然接受宫刑,在死刑与宫刑之间选择。为了著述的理想,司马迁忍辱含诟,隐忍苟活,选择了辱没祖先和个人人格的宫刑。

生前人所不耻,死后光耀千古,成为一个另类的英雄。 自从司马迁写完《报任安书》之后,人们便再也不知道他的消息了,历史的记载在这里留下了一页空白,后人只能从零星的、甚至是互相矛盾的传说中去揣测他的结局。司马迁死了,在《史记》完成之后,悄然无声地离开人世了。他以生命的终结,换来了《史记》的诞生;他的死留下一个历史之谜,他的著作却矗立起一块历史的丰碑。 (全文) 司马迁是汉武帝时期的一位执掌天时星历,记录、搜集保存典籍文献的一个史官。史官无权无势,无名无利,他因罪得罪了汉武帝,在死刑和宫刑之间他选择了一个男人最为耻辱的宫刑,包羞忍耻活了下来。后来呢,他又充当了本应该由太监来充当的一个官,也就是中书令。当中书令的时候,他为官又不能推贤进士,也就是说并不是个好官。但是就是这位司马迁,撰写了中华文化史上一部宏伟的巨著《史记》。这部《史记》影响了,并且继续影响着中国文化和社会生活,司马迁是不是一位英雄?如何评价他的人格?司马迁有着怎样的传奇的人生?他对中华民族的贡献究竟在哪里呢?这就是我们今天要探讨的问题,我们将沿着司马迁生命的轨迹走进这位历史文化名人的精神世界,来解读两千多年前的一个历史之谜。 我想分四个问题讲一讲,第一个问题谈的是二十漫游,二十岁的一次漫游。司马迁字子长,生于公元前145年,出生地在龙

晏子春秋·景公使鲁有事已仲尼以为知礼 第二十一原文|翻译 【原文】 晏子使鲁,仲尼命门弟子往观。子贡反,报曰:孰谓晏子习于礼乎?夫礼曰:登阶不历,堂上不趋,授玉不跪。今晏子皆反此,孰谓晏子习于礼者?晏子既已有事于鲁君,退见仲尼,仲尼曰:夫礼,登阶不历,堂上不趋,授玉不跪。夫子反此乎?晏子曰:婴闻两槛之闲,君臣有位焉,君行其一,臣行其二。君之来速,是以登阶历堂上趋以及位也。君授玉卑,故跪以下之。且吾闻之,大者不逾闲,小者出入可也。晏子出,仲尼送之以宾客之礼,不计之义,维晏子为能行之。 【译文】 晏子出使鲁国,孔子命令及门弟子前去观看,子贡回来,报告说:谁说晏子熟习于礼?《礼》中说: 上台阶不能越级,在堂上不能快步走,授给玉器不能下跪。现在晏子全部与此相反,谁说晏子是熟习礼的人呢? 晏子结束了对鲁君的拜谒后,离开宫廷去见孔子。孔子说:礼仪的规则,上台阶不能越级,在堂上不能快步走,授给玉器不能下跪。先生违反了这些吗? 晏子说:我听说两堂之间,君臣各有其位,君王走一步,臣子走两步。鲁君走来得快,所以我上台阶

跨越而行,在堂上快步走以按规定的时间到达我的位置。君王授受玉时身子低伏,所以跪下以比他更低。而且我听说,大的方面不超越礼的规则,小的方面有些出入是可以的。晏子出去了,孔子以宾客之礼相送,(返回后对及门弟子说): 不合常规的礼,只有晏子能够实行。 【繁体原文】 景公使魯有事已仲尼以為知禮第二十一〔一〕 晏子使魯〔二〕,仲尼命門弟子往觀〔三〕。子貢反,報曰:「孰謂晏子習于禮乎〔四〕?夫禮曰:『登階不歷,堂上不趨,授玉不跪。』今晏子皆反此,孰謂晏子習于禮者〔五〕?」晏子既已有事于魯君〔六〕,退見仲尼,仲尼曰〔七〕:「夫禮,登階不歷〔八〕,堂上不趨,授玉不跪。〔九〕夫子反此乎〔一十〕?」晏子曰:「嬰聞兩檻之閒〔一一〕,君臣有位焉,君行其一,臣行其二〔一二〕。君之來遬〔一三〕,是以登階歷堂上趨以及位也〔一四〕。君授玉卑,故跪以下之〔一五〕。且吾聞之,大者不踰閑,小者出入可也〔一六〕。」晏子出,仲尼送之以賓客之禮,不計之義〔一七〕,維晏子為能行之〔一八〕。 【繁体注释】 〔一〕蘇輿云:「『景公』當作『晏子』,傳寫誤也。」◎則虞案:元刻本、活字本「有」誤作「布」。凌本此章以下各文皆無。 〔二〕則虞案:韓詩外傳四、論衡知實篇作「晏子聘于魯」,初學記二十一引作「使魯」。周廷寀云:「春秋齊使聘魯,自襄公二十七年慶封之後,於經更無所見,蓋諸子之寓言也。」 〔三〕則虞案:元刻本、活字本、嘉靖本、綿眇閣本「弟子」

阅读下面文言文选段,完成20-24题。(14分) 【甲】待中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。 愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为 营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每 与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣, 愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。 (节选自《出师表》) 【乙】晏子为齐相,出。其御①之妻从门间而窥。其夫为相御,拥大盖,策驷马,意气扬扬,甚自得也。 既而归,其妻请去。夫问其故。妻曰:“晏子长不满六尺,身相齐国,名显诸侯。今者妾观其出志念②深矣常有以自下③者。今子长八尺,乃为人仆御。然子之意,自以为足,妾是以求 去也。” 其后夫自损抑。晏子怪而问之,御以实对。晏子荐以为大夫。 (节选自《晏子春秋·内篇杂上》) 【注释】①御:马夫。②志念:志向和思考的东西。③自下;谦虚。 20.解释下列加点的词语。(4分)() (1)性行淑均()(2)拥大盖,策驷马() (3)身相齐国()(4)晏子怪而问之() 21.下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是()(2分) A.愚以为宫中之事晏子荐以为大夫 B.此悉贞良死节之臣其御之妻从门间而窥 C.试用于昔日,先帝称之曰能未尝不叹息痛恨于桓、灵也 D.其夫为相御其后夫自损抑 22.用“/”给下面的语句划分节奏,划两处。(2分) 今者妾观其出志念深矣常有以自下者 23.翻译下面的文言语句。(4分) (1)悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 _______________________________ (2)然子之意,自以为足,妾是以求去也。 ______________________________ 24.诸葛亮和晏子都是古代的名相,请结合文段说说他们选用人才的标准。(2分) (1)诸葛亮的标准:_______________________________ (2)晏子的标准:_________________________________ 答案:

《晏子春秋》阅读答案 连云港(二)阅读下面两段文言文,完成9—12题。(15分) 【甲】晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣,吏二人缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”(《晏子春秋》) 【乙】景公游于寿宫,睹长年负薪者,而有饥色。公悲之,喟然叹曰:“令吏养之!”晏子曰:“臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。君爱老而恩无所不逮①治国之本也。”公笑,有喜色。晏子曰:“圣王见贤以乐贤,见不肖以哀不肖。今请求老弱之不养,鳏寡②之无室者,论而共秩焉。”公曰:“诺。”于是老弱有养,鳏寡有室。(《晏子春秋》) 注释:①逮:到。②鳏寡:老而无偶的男女。 9.下列各组句子中,加点词语意义不相同的一项是(3分) A.齐人也,坐盗/满坐寂然,无敢哗者 B. 齐人固善盗乎/是可谓善学者矣 C.水土异也/览物之情,得无异乎 D. 公悲之,喟然叹曰/余悲之,且曰 10.用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,只限两处。(2分) 君爱老而恩无所不逮治国之本也 11.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(6分) (1)叶徒相似,其实味不同。 (2)臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。 12.根据甲乙两文,你认为晏子是一个怎样的人?(4分) 9.(3分)A(A犯罪/同“座”;B擅长、善于;C不同;D同情、怜悯) 10.(2分)君爱老/ 而恩无所不逮/ 治国之本也(每处1分) 11.(6分) (1)(3分)只是叶子的形状相像,它们果实的味道不同。(关键点:“徒”、其实”) (2)(3分)我听说,喜好贤能的人,怜悯不幸的人,这是执掌国家的根本啊。(关键点:“乐”、哀”、判断句 12.(4分)晏子是一个机智善辩、能维护国家尊严(2分)和关爱百姓、关注民生的人(2分)。

晏子使楚的故事 ?一次,晏子出使到楚国去,因他身高不到6尺(《史记》记载),楚王就想捉弄他。命人在城墙的大门旁边又开了个小门,请晏子从小门进去。晏子不肯进入。他说,“到了狗国,才走狗洞,我现在是出使楚国,不应该走狗门。” 招待晏子的官员听他这么一说,只好请晏子从大门进去。?楚灵王一见到晏婴,马上问:“齐国是不是很缺乏人才? 为什么派你这样一个矮子来出使楚国?”“大王,齐国人多着呢。国都临淄人口百万,每人呼一口气,可以呼气为云,每人淌一滴汗,可以挥汗如雨。行人来往川流不息,摩肩接履,又怎么能没有人才?只是齐国有一个规矩,贤明之人出使贤国,不肖之人出使不肖之国,大人出使大国,小人出使小国,而今我无才无德又最不肖,只好来楚国为使,希望大王见谅。”

晏子的故事 ?晏子有一次出使楚国。楚王听说晏子要来,就向他的大臣们说:“晏子是齐国最有才能、最善于辩论的人。现在他到我们楚国来,我想羞辱他一下,你们有什么好主意吗?”有一个官员出了一个主意,等晏子来到楚国后,楚王设宴招待他。喝酒正喝的高兴的时候,两名士兵绑着一个人来见楚王。 楚王问道:“你们绑的是什么人,为什么绑他?”士兵回答说:“他是齐国人,犯了盗窃罪。”楚王故意看着晏子说:“齐国人天生就喜欢盗窃吗?”晏子从席上站起来,一本正经地说:“我听说,橘子长在淮河南边就结出橘子,长在淮河北边就结出枳子,虽然两种植物的叶子一样,但他的果实的味道截然不同。之所以会这样,是水土不同的缘故。现在,这个人在齐国时不偷盗,到了楚国反而学会了偷盗,是不是楚国的水土会使人变得善于偷盗啊?”楚王听了晏子一番反驳,苦笑着承认说:“圣人是不能同他开玩笑的,我反而自讨没趣。”晏子凭自己的智慧,出使不受辱,捍卫了齐国的国格和尊严。挫败了楚国有辱齐国国格和晏子人格的阴谋,成为春秋时期著名的外交家。

晏子春秋·田无宇胜栾氏高氏欲分其家晏子使致之公第十四原文|翻译 【原文】 栾氏、高氏欲逐田氏、鲍氏,田氏、鲍氏先知而遂攻之。高彊曰:先得君,田、鲍安往?遂攻虎门。二家召晏子,晏子无所从也。从者曰:何为不助田、鲍?晏子曰:何善焉,其助之也。何为不助栾、高?曰:庸愈于彼乎?门开,公召而入。栾、高不胜而出,田桓子欲分其家,以告晏子。晏子曰:不可!君不能饬法,而群臣专制,乱之本也。今又欲分其家,利其货,是非制也。子必致之公。且婴闻之,廉者,政之本也;让者,德之主也。栾、高不让,以至此祸,可毋慎乎!廉之谓公正,让之谓保德,凡有血气者,皆有争心,怨利生孽,维义可以为长存。且分争者不胜其祸,辞让者不失其福,子必勿取。桓子曰:善。尽致之公,而请老于剧。 【译文】 栾氏、高氏想赶走田氏、鲍氏。田氏、鲍氏事先得知了情况,栾氏、高氏于是攻伐他们。高强说: 先抓国君,田、鲍能跑到哪里去? 于是攻打虎门。双方都召晏子,晏子没有跟从任何一方。跟随他的人说:为何不帮助田氏、鲍氏? 晏子说:帮助他们,有什么好处呢? 为何不帮助栾氏、高氏? 说: 难道有什么更大的好处吗? 大门打开,齐君召见就进去了。栾、高没有获胜便出逃了。田桓子想分掉他们的家

财,将这个想法告诉了晏子。晏子说: 不行。国君不能修整法度,而使群臣专制,这是祸乱的根本啊。现在又想分掉他们的家财,贪求他们的财物,这是不合法的。你一定要将其充公。况且我听说,廉洁是政治的根本;谦让是德行的主宰。栾氏、高氏不谦让,才招来这样的灾祸,能不慎重吗?廉洁才能公正,谦让才能保有美德,凡是有血气的人,都有争夺之心,畜积财货就会产生灾祸,只有义才可使人长存。况且分争的人不断承受祸患,谦让的人不会失去他的福份。你一定不要拿取那些。田桓子说: 好。全部都充了公,并请求到剧地养老。 【繁体原文】 欒氏、高氏〔一〕欲逐田氏、鮑氏〔二〕,田氏、鮑氏先知而遂攻之。高彊曰:「先得君,田、鮑安往〔三〕?」遂攻虎門〔四〕。二家召晏子,晏子無所從也〔五〕。從者曰:「何為不助田、鮑?」晏子曰:「何善焉,其助之也〔六〕。」「何為不助欒、高?」曰:「庸愈于彼乎〔七〕?」門開,公召而入〔八〕。欒、高不勝而出,田桓子欲分其家,以告晏子〔九〕,晏子曰:「不可!君不能飭法,而群臣專制,亂之本也。今又欲分其家,利其貨,是非制也。子必致之公〔一十〕。且嬰聞之,廉者,政之本也〔一一〕;讓者,德之主也。欒、高不讓,以至此禍,可毋慎乎!廉之謂公正,讓之謂保德,凡有血氣者,皆有爭心,怨利生孽〔一二〕,維義可以為長存〔一三〕。且分爭者不勝其禍,辭讓者不失其福,子必勿取〔一四〕。」桓子曰:「善。」盡致之公,而請老于劇〔一五〕。 【繁体注释】

邹忌讽齐王纳谏、晏子春秋阅读附答案 (2014广西柳州市)文言文阅读 【甲】因而入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐处所千里,百二十城,宫妇摆布莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境以内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。” 王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月以后,时时而间进;期年以后,虽欲言,无可进者。(选自《邹忌讽齐王纳谏》) 【乙】景公好戈,使烛邹主鸟而亡之.公怒,召吏欲杀之.晏子日:”烛邹有罪三,请数之以其罪而杀之.”公日:”可”.因而召而数之公前,日:”独邹,汝为吾君主鸟而亡之,是罪一也;使吾君以鸟之故杀人,是罪二也;使诸侯闻之,以吾君重鸟以轻士,是罪三也.”数烛邹已毕,请杀之.公日:”勿杀!寡人闻命矣。” (节选自《晏子春秋》) 【注】①弋:系有丝绳的箭,用来射鸟。②主:掌管。 1.对以下句子中加点的词的解释,不正确的一项是 A.宫妇摆布莫不私王(私:偏爱) B. 时时而间进(间:偶尔) C. 数烛邹已毕(数:数量) D. 寡人闻命矣(闻命:接受教导) 2.以下句子中加点词语的意思和用法,与例句相同的一项是

例句:使诸侯闻之,以吾君重鸟以轻士 A.皆以美于徐公 B.以是人多以书假余 C.属予作文以记之 D.醒能述以文者,太守也 3.以下对文段的理解和分析,不正确的一项是 A.齐威王和景公都擅长纳谏,能理解大臣的良苦居心。 B.邹忌和晏子都采取了奇妙的规劝方式来表达自己的观点。 C.两个文段都是用平常小事作类比,用排比手法增强语气。 D.两个文段给了咱们一个启示:给他人提意见要注意方式。 4.请把“文言文”【甲】【乙】两个文段中划线的句子翻译成现代汉语。 (1)群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。(3分) (2)使吾君以鸟之故杀人.(3分) 参考答案: 1.C; 2.A; 3.C; 4.(1)大小官吏百姓能够当面指责我的错误的,受上等奖赏。(重点词语“面”“刺”) (2)让咱们的君王由于鸟的原因杀人。(重点词:“使”“以”)

大题共6小题,共25分。 阅读下面两则文言文,完成6—10题。(共18分) (1)景公出游于公阜,北面望睹齐国,曰:“呜呼!使古而无死,何如?”晏子曰:“昔者上帝以人之殁为善,仁者息焉,不仁者伏焉。若使古而无死,丁公太公①将有齐国,恒、襄、文、武将皆相之,君将戴笠衣褐,执铫耨②以蹲行吠亩之中,孰暇患死!”公忿然作色,不说。 无几何,梁丘据御六马而来,公曰:“是谁也?”晏子曰:“据也。”公曰:“何如?”曰:“人暑而疾驰,甚者马死,薄者马伤,非据孰敢为之!”公曰:“据与我和者夫!”晏子曰:“此所谓同也。所谓和者,君廿则臣酸,君淡则臣咸。今据也廿君亦甘,所谓同也,安得为和!”公忿然作色,不说。 无几何,日暮,公西面望睹彗星,召使禳③“去之。晏子曰:“不可!今升嗜酒而并于乐,政不饰而宽于小人,近谗好优,恶文而疏圣贤人,何暇在彗!”公忿然作色,不说。 及晏子卒,公出屏而泣曰:“呜呼!昔者从夫子而游公阜,夫子一日而三责我。今谁责寡人哉!” (取材于《晏子春秋》) (2)齐侯至自田,晏了侍于遇台,子④犹驰而造焉。公曰:“唯据与我和夫!”晏子对曰:“据亦同也,焉得为和?”公口:“和与同异乎?”对曰:“异。和如费焉。宰大和之,齐之以味,济其不及,以泄其过。君子食之,以平其心。君臣亦然。君所谓可而有否焉,臣献其否以成共可。君所谓否而有可焉,臣献共可以去其否。足以政平而不干,民无争心。先王之济五味也,以平其心,成其政也。今据不然。君所谓可,据亦口可:君所谓否,据亦口否。若以水济水,谁能食之?若琴瑟之专一,谁能听之?同之不可也如是。” (取材于《左传》) 【注】①丁公太公:丁公太公以及文的桓、襄、文、武,集中指齐景公之前历代齐国国君。②铫耨:两种耕田农具。③禳:迷信的人向鬼神祈求消除灾殃。④子:指梁丘据,齐景公近臣。 6.下列对句中加点词语的解释,不正确的一项是(3分) A. 桓、襄、文、武将皆相之相:辅佐。 B. 人暑而疾驰疾:快速。 C.宰夫和之和:调和。 D. 是以政平而不干干:追求。 7.下列各组语句中加点的词,意义和用法都相同的一组是(3分) A. 景公出游于公阜 政不饰而宽于小人 B. 昔者上帝以人之殁为善 以泄其过 C. 梁丘据御六马而来 子犹驰而造焉 D. 非据孰敢为之 先王之济五味也 8.下列对文中语句的理解,不符合原文意思的一项是(3分) A. 使古而无死,何如? 假使将来我们不是消亡而是回到古代,会怎样呢?

司马迁 字号:字子长 生卒:前145或前135—前87? 朝代:西汉 籍贯:西汉夏阳(今陕西韩城,一说山西河津)人 简评:中国古代伟大的史学家、思想家、文学家,尊称“史圣” 生平简介 司马迁自称其先祖是颛顼时期的天官。《史记·太史公自序》记载“昔在颛顼,命南正重司天,火正黎司地。唐、虞之际,绍重、黎之后,使复典之,至于夏、商,故重、黎氏世序天地。”周宣王时期,司马迁的祖上来到秦国。他的直系祖先是战国时期秦国著名的武将司马错。秦惠文王时期,司马错曾经在朝堂上与张仪辩论,辩论内容被收入《战国策·秦策》,后收入《古文观止》,名为《司马错论伐蜀》。辩论胜利后,秦惠文王派司马错等人出兵巴蜀,得胜而守之。六世祖司马靳为名将武安君白起副手,参与长平之战,坑杀赵卒四十万人,司马错、司马靳等军事之功为秦国奠定了一统天下的军事基础。 司马迁的父亲是西汉武帝时期太史令司马谈。司马谈是当时一位非常杰出的学者,著有《论六家要旨》一文,系统总结了春秋战国秦至汉初以来阴阳、儒、墨、法、名、道各家思想的利弊得失,并对道家思想进行了高度肯定。该文是对春秋战国以来的诸子百家思想的高度概括和凝练总结。 司马谈在约汉武帝建元六年至元封元年间任太史令。公元前145年,司马迁出生于家乡夏阳(今陕西省韩城市)。从小受到良好的教育。在《史记·太史公自序》上,司马迁说:“迁生龙门,耕牧河山之阳。年十岁则诵古文。”司马迁在“山环水带,嵌镶蜿蜒”(《韩城县志序》)的自然环境里成长,既被山川的清淑之气所陶冶,又对民间生活有一定体验。

10岁,司马迁随父亲至京师长安,得向老博士伏生、大儒孔安国学习;家学渊源既深,复从名师受业,启发诱导,获益不浅。这个时候,正当汉王朝国势强大,经济繁荣,文化兴盛的时候,张骞奉使通西域,卫青、霍去病大破匈奴,汉武帝设立乐府,也是司马迁在京城里丰富见闻,热情迸发的时候。 司马迁大约22岁开始外出游历——“南游江、淮,上会稽,探禹穴,窥九疑,浮于沅、湘,北涉汶、泗,讲业齐、鲁之都,观孔子之遗风,乡射邹、峄,厄困鄱、薛、彭城,过梁楚以归。”回到长安以后,做了皇帝的近侍郎中,主要职责是守卫宫殿门户,管理车骑,随从皇帝出行。他随汉武帝到过平凉、崆峒,又奉使巴蜀,他到过当时最南边的昆明。司马迁在读万卷书的基础上,开始行万里路,司马谈要求他儿子来进行一次为期两年多的全国漫游。司马迁从20岁开始的全国漫游,是为写《史记》做准备的一次实地考察,他亲自采访,获得了许多第一手材料,保证了《史记》的真实性和科学性。他这个漫游,也是《史记》实录精神的一种具体体现。 此外他遍历名山大川,饱览了祖国山河的壮美,陶冶了性情,从而也提高了他的文学的表现力。所以说司马迁的这次漫游,正是司马迁走向成功的极为坚实的一步,是非常典型的所谓读万卷书,行万里路。 公元前110年(元封元年),汉武帝举行大规模的巡行封禅,步骑十八万,旌旗千余里,浩浩荡荡。司马迁的父亲司马谈是史官,司马谈这时候却病了,经过汉武帝的允许留在洛阳养病,正好司马迁从长安匆匆赶去追随汉武帝,在洛阳见到了他奄奄一息的父亲司马谈。 司马迁在为《史记》写的“自序”里,详细记录了司马谈在“河、洛之间”对他说的那番语重心长的遗嘱。司马谈说:余先,周室之太史也,自上世尝显功名于虞、夏,典天官事,后世中衰,绝于予乎?汝复为太史,则续吾祖矣。今天子接千岁之统,封泰山,而余不得从行,是命也夫,命也夫!余死,汝必为太史。为太史,无忘吾所欲论著矣。且夫孝始于事亲,中于事君,终于立身,扬名于后世,以显父母,此孝之大者。夫天下称颂周公,言其能歌文、武之德,宣周、邵之风,达太王、王季之思虑,爰及公刘,以尊后稷也。幽厉之后,王道缺,礼乐衰,孔子脩旧起废,论《诗》、《书》,作《春秋》,则学者至今则之。自获麟以来,四百有余岁,而诸侯相兼,史记放绝。今汉兴,海内一统,明主贤君忠臣死义之士,余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉,汝其念哉! 司马迁俯首流涕,对父亲发誓说:“我虽不聪敏,请容许我把您已记录编排过的有关过去的传闻,完整地书写出来,绝不敢有缺漏。”洛阳相会,就这样成为这一对钟情于历史学的父子之间的生死之别。汉武帝元封元年(前110年)司马谈去世,三年之后,司马迁承袭父职,任太史令,同时也继承父亲遗志(司马谈临终曾对司马迁说:“余死,汝必为太史;为太史,无忘吾所欲论著矣。”),准备撰写一部通史。汉武帝太初元年(前104年),司马迁与唐都、落下闳等共同定立了“太初历”,该历法改变了秦代使用的颛顼历以十月为岁

晏子春秋 景公之时,霖雨十有七日。公饮酒,日夜相继。晏子请发粟于民,三请,不见许。公命柏遽巡国,致能歌者。晏子闻之,不说,遂分家粟于氓,致任器①于陌,徒行见公曰:“霖雨十有七日矣,坏室乡有 数十,饥氓里有数家,百姓老弱,冻寒不得短褐,饥饿不得糟,敝撤②无走,四顾无告。而君无恤,日夜饮酒,今国致乐不已。马食府粟,狗餍刍豢,三室之妾俱足粱肉。狗马室妾,不已厚乎?民氓百姓,不亦薄乎?故里穷而无告,无乐③有上矣;饥饿而无告,无乐有君矣。 婴随百官,使民饥饿穷约而无告,使上淫湎失本而不恤,婴之罪大矣。”再拜稽首,请身而去,遂走而出。 公从之,兼于涂而不能逮。令趋驾追晏子其家,不及。粟米尽于氓,任器存于陌。公驱,及之康④内。公下车从晏子曰:“寡人有罪,夫子倍弃不援,寡人不足以有约也,夫子不顾社稷百姓乎?愿夫子之幸存寡人。寡人请率齐国之粟米财货,委之百姓,多寡轻重,惟夫子之令。”遂拜于途。晏子乃返。命禀巡氓,家有布缕之本而绝食者,使有终月之委;绝本之家,使有期年之食;无委积之氓,与之薪橑,使足以毕霖而。令柏巡氓,家室不能御雨者,予之金。巡求氓寡用财乏者,三日而毕。手者,若不用令之罪。 公出舍,损肉撤酒。三日,吏告毕上:贫氓万七千家,用粟九十七万种,薪橑万三千乘;坏室二千七百家,用金三千。公然后就内退食,琴瑟不张,钟鼓不陈。晏子请左右与以歌舞娱君者退之。 (取材于《晏子春秋》)

注释:①任器:装粟米的容器②数量:艰难的样子③乐:喜欢、乐意④康:大路 1.下列语句中加点词语的解释,不正确的一项是()(3分) A.致能歌者致:使……到来 B.徒行见公曰徒:步行 C.兼于涂而不能逮逮:赶上 D.委之百姓委:任命 2.下列各组句子中加点的词,意义、用法都相同的一组是()(3分) A.三请,不见许见笑于大方之家 B.令国致乐不已木已成舟 C.钟鼓不陈陈规陋习 D.晏子乃返失败乃成功之母 3.下列四组句子,全部表现晏子爱民爱国的一组是()(3分) ①遂分家粟于氓。②饥饿而无告,无乐有君矣。 ③请身而去,遂走而出。④公出舍,损肉撤酒。 ⑤三日,吏告毕上。⑥晏子请左右与以歌舞娱君者退之。 A.①②⑤ B.②④⑤ C.①③⑥ D.③④⑥ 4.下列对原文的理解和分析,不正确的一项是()(3分) A.百姓生活困苦而得不到救助,就会对统治者不满。 B.景公是一位从谏如流、知错就改的开明君主。 C.景公降尊屈贵,并以社稷百姓的名义追回了晏子。

司马迁人物作文素材

司马迁人物生平 两千多年前,有这样一个人,在遭受了莫大的屈辱以后,忍辱负重,以心灵和血肉之躯完成了一部伟大的史学著作。以后的几千年里,这部伟大的著作犹如一颗璀璨的明珠,又如一座高耸的丰碑,屹立在中国文学和历史的长河之中,后人难以企及更无法超越——这个人就是司马迁,这部史学著作就是《史记》。 历史长河亘古不变地流着,带走了多少故事,留下了多少遗憾,还有一串一串再也解不开的疑团。是什么改变了司马迁的人生轨迹?司马迁有着怎样的传奇人生?他对中华民族的贡献究竟在哪里?让我们穿越千年的历史时光,沿着司马迁生命的轨迹走进这位历史文化名人的精神世界,来解读两千多年前的一个历史之谜。 龙门生史迁 西汉景、武年间(时间不详),在黄河龙门的一个小康之家中,司马迁出生了。司马迁的祖父司马喜在汉文帝诏入栗米受爵位以实边卒的政策下,用四千石栗米换取了九等五大夫的爵

位,因此全家得以免于徭役。[3] 年幼的司马迁在父亲司马谈的指导下习字读书,十岁时已能阅读诵习古文《尚书》、《左传》、《国语》、《系本》[4] 等书。汉武帝建元年间,司马谈到京师长安任太史令一职[5] ,而司马迁则留在龙门老家,身体力行,持续着耕读放牧的生涯。[1] 宦学游天下 稍稍年长之后,司马迁离开了龙门故乡,来到京城父亲的身边。此时司马迁已学有小成,司马谈便指示司马迁遍访河山去搜集遗闻古事,网罗放失旧闻[6] 。去司马迁在二十岁时开始游历天下,他从京师长安出发东南行,出武关至宛。南下襄樊到江陵。渡江,溯沅水至湘西,然后折向东南到九疑。窥九疑后北上长沙,到旧罗屈原沉渊处凭吊,越洞庭,出长江,顺流东下。登庐山,观禹疏九江,展转到钱塘。上会稽,探禹穴。还吴游观春申君宫室。上姑苏,望五湖。之后,北上渡江,过淮阴,至临淄、曲阜,考察了齐鲁地区文化,观孔子留下的遗风,受困于鄱、薛、彭城,然后沿着秦汉之际风起云涌的历史人物故乡,楚汉相争的战场,经彭城,历沛、丰、砀、睢阳,至梁(今河南开封),回到长安时任太史

晏子春秋·景公饮酒酣愿诸大夫无为礼晏 子谏原文|翻译 内篇谏(上) 景公饮酒酣愿诸大夫无为礼晏子谏第二原文及 【原文】 景公飲酒酣,曰:「今日願與諸大夫為樂飲,請無為禮。」晏子蹴然改容曰〔二〕:「君之言過矣!群臣固欲君之無禮也。力多足以勝其長〔三〕,勇多足以弒君,而禮不使也〔四〕。禽獸以力為政,〔五〕彊者犯弱,故日易主〔六〕,今君去禮,則是禽獸也。群臣以力為政,彊者犯弱,而日易主〔七〕,君將安立矣!凡人之所以貴於禽獸者,以有禮也;故詩曰:『人而無禮,胡不遄死〔八〕。』禮不可無也。」公湎而不聽〔九〕。少間,公出,晏子不起,公入,不起;交舉則先飲。公怒,色變,抑手疾視曰〔一十〕:「嚮者夫子之教寡人無禮之不可也〔一一〕,寡人出入不起,交舉則先飲,禮也〔一二〕?」晏子避席再拜稽首而請曰〔一三〕:「嬰敢與君言而忘之乎?臣以致無禮之實也。君若欲無禮,此是已〔一四〕!」公曰:「若是〔一五〕,孤之罪也。夫子就席,寡人聞命矣。」觴三行,遂罷酒〔一六〕。蓋是後也〔一七〕,飭法修禮以治國政〔一八〕,而百姓肅也。 【注释】 〔一〕則虞案:此篇與景公飲酒命晏子去禮晏子諫章相合,記者略異其辭耳。其事又見韓詩外傳九,蓋外傳襲晏子以說相鼠之詩。

侍君小燕、三觴罷酒之禮,不見於禮經;玉藻及左氏傳有之,亦不詳其節文,獨賴此書之傳。其禮蓋嘗行乎春秋之際,秦漢後久廢,此文自非後世人所能偽託。全章大旨,亦以勇力與禮義相較,以明禮之用。然結之飭法修禮,與儒者以禮為終始者有間。 〔二〕則虞案:莊子田子方:「諸大夫蹴然曰,」釋文:「本或作『愀』。」「蹴然改容」,即上林賦之「愀然改容」,彼注云:「變色貌。」〔三〕孫星衍云:「讀『令長』之『長』。」◎則虞案:以下文例之,「其」字衍。 〔四〕則虞案:此有二說:于鬯云:「『而』當讀為『如』,詩都人士篇鄭康成箋云:『而,亦如也。』莊子人間世篇陸德明經典釋文云:『而,崔本作「如」,』『而禮不使也』者,如禮不使也,如禮不使,則是禽獸矣,文義自明。若以『而』作轉語,則不可解。」此一說也。劉師培補釋云:「案『使』字當作『便』,『禮不便』一語,與上『固欲君無禮』相應,『便』『使』二字因字形相近而訛。」此又一說也。案:劉說是。 〔五〕孫本「以」作「矣」,黃以周云:「『矣』字誤,當依元刻作『以』。下云『群臣以力為政』,文與此同。」蘇輿本改從元刻作「以」。◎則虞案:黃蘇二君皆未見元刻,故所云有誤,元刻本、活字本、嘉靖本、吳懷保本俱作「矣」。黃之寀本、楊本、凌本、吳刻本俱作「以」,今從之。 〔六〕則虞案:元刻本、活字本、嘉靖本、吳勉學本、吳懷保本、凌本俱作「曰」,楊本、吳本、指海本俱作「日」,作「曰」非。

晏子春秋 《晏子春秋》是记载春秋时期(公元前770年~公元前476年)齐国政治家晏婴言行的一部历史典籍,用史料和民间传说汇编而成。过去疑古派认为《晏子春秋》是伪书,《晏子春秋》也被长时期的冷落,自1972年银雀山 汉墓出土文献证明《晏子春秋》并非伪书。《晏子春秋》经过刘向的整理,共有内、外八篇,二百一十五章。 篇一 庄公矜勇力不顾行义晏子谏 庄公奋乎勇力,不顾于行义。勇力之士,无忌于国,贵戚不荐善,逼迩不引过,故晏子见公。公曰:“古者亦有徒以勇力立于世者乎?” 晏子对曰:“婴闻之,轻死以行礼谓之勇,诛暴不避彊谓之力。故勇力 之立也,以行其礼义也。汤武用兵而不为逆。并国而不为贪,仁义之理也。诛暴不避彊,替罪不避众,勇力之行也。古之为勇力者,行礼义也;今上无仁义之理,下无替罪诛暴之行,而徒以勇力立于世,则诸侯行之以国危,匹夫行之以家残。昔夏之衰也,有推侈、大戏,殷之衰也,有费仲、恶来,足走千里,手裂兕虎,任之以力,凌轹天下,威戮无罪,崇尚勇力,不顾义理,是以桀纣以灭,殷夏以衰。今公目夺乎勇力,不顾乎行义,勇力之士,无忌于国,身立威强,行本淫暴,贵戚不荐善,逼迩不引过,反圣王之德,而循灭君之行,用此存者,婴未闻有也。” 篇二 景公饮酒酣愿诸大夫无为礼晏子谏 景公饮酒酣,曰:“今日愿与诸大夫为乐饮,请无为礼。”晏子蹴然改容曰:“君之言过矣!群臣固欲君之无礼也。力多足以胜其长,勇多足以弑君,而礼不使也。禽兽以力为政,彊者犯弱,故日易主,今君去礼,则是禽兽也。群臣以力为政,彊者犯弱,而日易主,君将安立矣!凡人之所以贵于禽兽者,以有礼也;故诗曰:‘人而无礼,胡不遄死。’礼不可无也。” 公湎而不听。少间,公出,晏子不起,公入,不起;交举则先饮。公怒,

司马迁生平简介

司马迁生平简介 司马迁(公元前145年-公元前90年),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。中国西汉伟大的史学家、文学家、思想家。司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。 司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。元封三年(前108)任太史令,继承父业,著述历史。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。 中文名司马迁别名:司马子长国, 民族:汉族出生地:龙门出生日期:公元前145年逝世日期:不可考职业:史学家,文学家主要成就编著《史记》,开创纪传体史学代表作品《史记》《报任少卿书》官职:太史令. 人物生平:早年经历西汉景、武年间(时间不详),在黄河龙门的一个小康之家中,司马迁出生了。司马迁的祖父司马喜在汉文帝诏入栗米受爵位以实边卒的政策下,用四千石栗米换取了九等五大夫的爵位,因此全家得以免于徭役。年幼的司马迁在父亲司马谈的指导下习字读书,十岁时已能阅读诵习古文《尚书》、《左传》、《国语》、《系本》等书。汉武帝建元年间,司马谈到京师长安任太史令一职,而司马迁则留在龙门老家,身体力行,持续着耕读放牧的生涯。 学游天下:稍稍年长之后,司马迁离开了龙门故乡,来到京城父亲的身边。此时司马迁已学有小成,司马谈便指示司马迁遍访河山去搜集遗闻古事,网罗放失旧闻。去司马迁在二十岁时开始游历天下,他从京师长安出发东南行,出武关至宛。南下襄樊到江陵。渡江,溯沅水至湘西,然后折向东南到九疑。窥九疑后北上长沙,到旧罗屈原沉渊处凭吊,越洞庭,出长江,顺流东下。登庐山,观禹疏九江,展转到钱塘。上会稽,探禹穴。还吴游观春申君宫室。上姑苏,望五湖。之后,北上渡江,过淮阴,至临淄、曲阜,考察了齐鲁地区文化,观孔子留下的遗风,受困于鄱、薛、彭城,然后沿着秦汉之际风起

晏子春秋阅读练习题及答案晏子春秋阅读练习题及答案 (一)阅读下面甲、乙两段选文,完成10-13题。(10分) 【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐工美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)【乙】灵公好妇人而丈夫饰者,国人尽服之。公使吏禁之,曰:“女子而男子饰者,裂其衣,断其 1而不止。晏子见,公问曰:“寡人使吏禁女子而男子饰,裂断其衣带,相望而不带。”裂衣断带相望○ 止者,何也?”晏子对曰:“君使服之于内,而禁之于外,犹悬牛首于门而卖马肉于内也。公何以不使内勿服,则外莫敢为也。”公曰:“善。”使内勿服,不逾月,而国人莫之服。 (节选自《晏子春秋》) 1相望:相互都看得见。说明这类事很多。【注】○ 10、选出下列各项中加点词意思相同的`一项()(2分)国人尽服之公使吏禁之..

A. 一食或尽粟一石如使人之所欲莫甚于生.. 君使服之于内公何以不使内勿服.. B. 使内外异法也皆以美于徐公.. 11、用现代汉语翻译甲、乙两文中画横线的。(4分) (1)由此观之,王之蔽甚矣。 (2)不逾月,而国莫之服。 12、用简洁的语言概括甲文的主要事件。(2分) 13、简要说明邹忌和晏子在劝谏时的语言特点有何不同(2分) 答案: 10、C 11、(1)由此看来,大王您受蒙蔽很深了。(2)没有超过一个月,都城的人(或国人)也就不穿了。 12、写邹忌以切身经历设喻,讽谏齐王除蔽纳谏。 13、邹忌;委婉(1分);晏子;直接(1分)。 【晏子春秋阅读练习题及答案】相关文章: 1. 2. 3. 4. 5.

司马迁的生平与《史记》写作有什么关系 司马迁的一生,据王国维先生《太史公行年考》推断,当是“与武帝相终始”。关于他的生平事迹,有三点与他的写作《史记》有重要关系。 其一,司马迁的家世和家庭。司马迁的先代都是周代的史官,父亲司马谈在汉武帝时任太史令,著有《论六家要旨》,把春秋战国以来的“百家之学”概括为阴阳、儒、墨、名、法、道六家,对阴阳等前五家作了分析批判,而对道家作了肯定,认为道家是兼具五家之长而无五家之短。司马谈立志修一部记述“明主贤君忠臣死义之士”的史书,并为此做了一定的史料准备,遗令司马迁完成。司马谈死后三年,司马迁继承父职为太史令,武帝太初元年(公元前104年),着手起草。可见,司马迁的学术思想、事业理想均受到他的家庭环境和他父亲的影响。 其二,青、中年时期的漫游。司马迁二十岁那年开始了漫游生活,广泛地访问遗闻旧事,考察各地社会状况和了解风土人情。这就是他在《史记·太史公自序》中所说的:“二十而南游江淮,上会稽,探禹穴,闚九疑,浮于江湘。北涉汶泗,讲业齐鲁之都,观孔子之遗风,乡射邹峄,戹困鄱薛彭城,过梁楚以归。”归后“仕为郎中”;又“奉使西征巴蜀以南,南略邛、笮、昆明”。以后又因侍从武帝巡狩、封禅,游历了更多的地方。这些实践活动丰富了司马迁的历史知识和生活经验,扩大了司马迁的胸襟和眼界,更重要的是使他接触到广大人民的经济生活,体会到人民的思想感情和愿望。这对他后来著作《史记》有极其重要的意义。 其三,遭李陵之祸。天汉二年(公元前99年)李陵抗击匈奴,兵败投降,朝廷震惊。司马迁认为李陵投降出于一时无奈,必将寻机报答汉朝。正好汉武帝问他对此事的看法,他就把自己的想法告诉了汉武帝。武帝以为这是替李陵游说,并借以打击贰师李广利。司马迁就这样遭受“腐刑”。他从“西伯拘而演《周易》,仲尼戹而作《春秋》,屈原放逐,乃赋《离骚》,左丘失明,厥有《国语》”等先圣先贤的遭遇中看到了自己的出路,决心“隐忍苟活”,以完成自己著述的宏愿。出狱后,司马迁升为中书令,名义虽比太史令为高,但是这次被摧残的记忆,时常使他“每念斯耻,汗未尝不发背沾衣”。他的著作事业却从这里得到了更大的力量,并在《史记》若干篇幅中流露了对自己不幸遭遇的愤怒和不平。

晏子春秋《景公问晏子曰》原文及翻译 原文: 景公问晏子曰:“吾欲服圣王之服,居圣王之室,如此,则诸侯其至乎?” 晏子对曰:法其节俭则可;法其服,居其室,无益也。三王①不同服而王,非以服致诸侯也,诚于爱民,果于行善,天下怀其德而归其义,若其衣服节俭而众说也。夫冠足以修敬不务其饰衣足以掩形御寒不务其美身服不杂彩首服不镂刻。古者尝有处?|巢②窟穴而不恶,予而不取,天下不朝其室,而共归其仁。及三代作服,为益敬也。服之轻重便于身,用财之费顺于民。其不为?I 巢者,以避风也;其不为窟穴者,以避湿也。是故明堂之制,下之润湿,不能及也;上之寒暑,不能入也。土事不文,木事不镂,示民知节也。及其衰也,衣服之侈过足以敬,宫室之美过避润湿,用力甚多,用财甚费,与民为仇。今君欲法圣王之服,不法其制,法其节俭也,则虽未成治,庶其有益也。今君穷台榭之高,极污池之深而不止,务于刻镂之巧、文章之观而不厌,则亦与民而仇矣。若臣之虑,恐国之危,而公不平也。公乃愿致诸侯,不亦难乎!公之言过矣。 景公禄晏子以平阴与??邑。晏子辞曰:“吾君好治宫室,民之力敝矣;又好盘游玩好,以饬女子,民之财竭矣;又好兴师,民之死近矣。弊其力,竭其财,近其死,下之疾其上甚矣!此婴之所为不敢受也。” 公曰:“是则可矣。虽然,君子独不欲富与贵乎?” 晏子曰:“婴闻为人臣者,先君后身,安国而度家,宗君而处身,曷为独不欲富与贵也!” 公曰:“然则曷以禄夫子?” 晏子对曰:君商渔盐,关市讥③而不征;耕者十取一焉;弛刑罚,若死者刑, 若刑者罚,若罚者免。若此三言者,樱之禄,君之利也。” 公曰:“此三言者,寡人无事焉,请以从夫子。” 公既行若三言,使人问大国,大国之君曰:“齐安矣。”使人问小国,小国之君曰:“齐不加我矣。” 译文: 景公询问晏子说:我想穿上古代圣王的衣服,居住圣王的宫室,这样,那么诸侯们都会来吗? 晏子回答说:效法古圣王的节俭那么就可以,效法穿衣服,居其室,没有益处。夏商周三王穿不同的衣服而统一天下,不是因为衣服使诸侯归服的,诚心于爱护人民,果断地行善,天下人都心怀他们的统治规律而归服于他们的最佳行为方式,这就是他们的衣服节俭而人民大众高兴的原因。那帽子足够用来表示恭敬就行了,不要致力于装饰;衣服足够用来掩护身体抵御寒冷就行了,不要致力于华美。衣服不要致力于角落削领,帽子没有残破的酒杯状,身上穿的衣服不要色彩杂陈,头上戴的帽子不要镂刻花纹。况且古人曾有穿着缝补卷领的衣服而统一天下的,他们的最佳行为方式是喜

《晏子使吴》阅读答案及翻译 19. 用斜线(/)给下面文言文中画线部分断句(限6处)。(6分) 晏子使吴,吴王谓行人①曰:“吾闻晏婴,盖北方辩于辞、习于礼者也。”命摈②者曰:“客见则称‘天子请见’。”明日,行人曰:“天子请见。”晏子蹴然③。行人又曰:“天子请见。”晏子蹴就。又曰:“天子请见。”晏子蹴然者三曰臣受命弊邑之君将使于吴王之所以不敏而迷惑入于天子之朝敢问吴王恶乎存?然后吴王曰:“夫差请见。”见之以诸侯之礼。(选自《晏子春秋》) 注:①行人:官名,主管礼仪。②摈:同“傧”,导引宾客。③蹴然:局促不安的样子。 20. (1) 晏子是春秋国后期一位重要的政治家,司马迁曾为他与该国另一位政治家写作了一篇合传。这位政治家的姓名是______________________。(2分) (2) 文中晏子为什么多次“蹴然”?(2分) 参考答案: 19. 晏子蹴然者三/曰/臣受命弊邑之君/将便于吴王之所/以不敏而迷惑/入于天子之朝/敢问吴王恶乎存 20. (1) 齐管仲 附文言文参考译文: 晏子出使吴国时,吴王对行人说:“寡人听说晏婴是北方长于言辞、熟悉礼制的人。”(吴王)下令给手下导引宾客的官员说:“晏婴求见时,你让行人对他说‘天子请你相见’。”第二天,行人(对晏子)说:“天子请你相见。”晏子流露出局促不安的样子。行人再次(对晏子)说:“天子请相见。”晏子仍然局促不安。行人(第三次对晏子)说:“天子请相见。”晏子还是局促不安,(并对行人)说:“我接受齐王的命令,出使到吴王所在的国家,因为不明事理而糊里糊涂地走进了周天子的宫廷,冒昧地请问吴王他在哪里呀?”这之后吴王(马上改口)说:“夫差请你相见。”(于是)以合于诸侯身份的礼仪接待晏子。