中医药膳学(上篇_总论)完整版

- 格式:ppt

- 大小:4.94 MB

- 文档页数:91

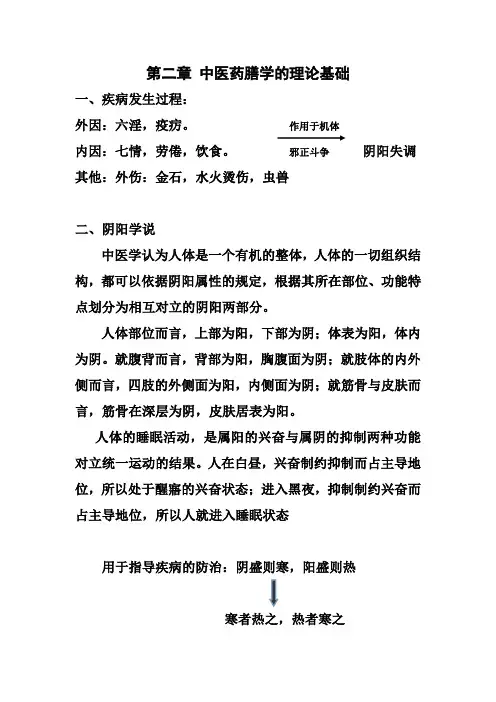

第二章中医药膳学的理论基础一、疾病发生过程:外因:六淫,疫疠。

作用于机体内因:七情,劳倦,饮食。

邪正斗争阴阳失调其他:外伤:金石,水火烫伤,虫兽二、阴阳学说中医学认为人体是一个有机的整体,人体的一切组织结构,都可以依据阴阳属性的规定,根据其所在部位、功能特点划分为相互对立的阴阳两部分。

人体部位而言,上部为阳,下部为阴;体表为阳,体内为阴。

就腹背而言,背部为阳,胸腹面为阴;就肢体的内外侧而言,四肢的外侧面为阳,内侧面为阴;就筋骨与皮肤而言,筋骨在深层为阴,皮肤居表为阳。

人体的睡眠活动,是属阳的兴奋与属阴的抑制两种功能对立统一运动的结果。

人在白昼,兴奋制约抑制而占主导地位,所以处于醒寤的兴奋状态;进入黑夜,抑制制约兴奋而占主导地位,所以人就进入睡眠状态用于指导疾病的防治:阴盛则寒,阳盛则热寒者热之,热者寒之三、阴阳平衡指导中医药膳的调治体热:生地黄粥、石膏粳米汤清热体寒:生姜粥、川乌粥、姜附烧狗肉温中阳虚:鹿角粥、狗肉壮阳汤壮阳阴虚:鳖肉首乌汤、龟肉炖虫草滋阴四、五行学说五行是指木、火、土、金、水五种物质的运动。

生、克是自然界的正常发展;乘、悔是异常变动,是事物之间平衡被打破后的相互影响,即疾病的发生五行用于疾病的防治:肺病治脾培土生金Array肝病治肾滋水涵木补肾利尿肾不化气导致的水肿补脾的人参,大枣补土制水五、中医药膳学的药性理论四.药性理论1.药性理论:有关药性的理论,包括四气、五味、升降浮沉、归经、有毒无毒等。

2.四气(1)概念:寒、热、温、凉四种性质,又称四性。

(2)确定依据:从人体对药物的反应中总结出来的。

(3)阴阳属性:寒凉属阴,温热属阳。

(4)量化表述:大寒—寒—微寒—凉—平大热—热—温—微温—平●四气的作用:(1)温热性的作用温里散寒:治疗里寒证及表寒证。

补火助阳:治疗阳虚证。

回阳救逆:治疗亡阳证。

温通气血:治疗寒凝气滞血瘀证。

副作用:伤阴液。

(2)寒凉性的作用清热泻火:治疗里热证及表热证。

中华药膳目录第一篇药膳理论第二篇消化系统疾病食疗药膳第三篇呼吸系统疾病食疗药膳第四篇泌尿系统疾病食疗药膳第五篇心血管疾病食疗药膳第六篇感觉器官疾病食疗药膳第七篇手术后食疗药膳第八篇消暑药膳第九篇美体养生药膳第一篇药膳理论一览古话药膳我国传统医药历来重视人与自然相应,比如我们民间所用的药膳.就是结合日常防治疾病的一些传统疗法。

古书《周礼·天官》记载:“春发做宜食酸以收敛.夏解缓宜食苦以坚硬.秋收敛吃辛以发散,冬坚实吃戚以和软”。

这是当时人们对四季饮食养生方法的归纳,中同第一部医学著作《黄帝内经》中记载“毒药攻邪.五谷为养,五果为助.五斋为益,五菜为充,气味合而服之.以补益精气。

”义载“小毒治病.十去其八,无毒治病.十去其几,锌肉果蔬,食养尽之”说明药物以治疗、食物以养的关系。

我国第一部中药专著《神农本草经》.记载了,许多食物可以当作药物来应用,如红枣、芝麻鸿蛋、葡萄、芹菜等,开创以食当药之例。

中国最早的热病学和内科学著作——汉代张仲景的《伤寒论》和《金匮要略》,有许多药食结合的方剂。

如当归生姜羊肉汤、百合鸡子黄汤、甘草小麦大枣汤等.是用汤剂来治病的。

盛唐时期孙思邈的《于金要方·食治篇》是我国第一篇专论食疗的论文.提出了饮食治疗的概念.记载了大量的药食结合的食品和方剂,如乌鲤鱼煮汤治疗水肿病,现在还常应用他的弟子盂诜写了《食疗本草》.是我国也是世界上最早的饮食疗法的专著.汁三卷二百二十七条.书中最早记载了花粉食品。

宋代陈直《养老奉亲书》是一本老年人食疗的专著。

元代忽思慧《饮脯正要》中载有育婴、妊娠、饮膳、卫生,食性禁忌等,是一本营养学专著。

明代李时珍《本草纲目》载有食物400余种、药酒75种、药粥42种.对代的药膳进行了汇总。

在我国食疗,药膳的发展过程中.逐步明确了食物与中药相结合的关系。

在中医理沦指导下.药以治疗.食以养生;以食佐药来治病.以药佐食来养生,构成了我国独特的食疗药膳的理论体系。

中医药膳学(整理)第一章代表作《黄帝内经》集体创作——公元前一世纪至西汉中后期——我国现存最早的一部医学著作,是中医理论体系形成的标志,为中医学的发展奠定了坚实的理论基础。

后世尊为“医家之宗”《黄帝内经》包括两个部分《素问》和《灵枢》,其中《灵枢》又称为《针经》《神农本草经》集体创作,成于秦汉时期——我国第一部本草学著作,为中药学的发展奠定了基础。

《伤寒杂病论》汉末,张仲景撰《伤寒杂病论》=《伤寒论》+《金匮要略》《伤寒杂病论》确立来了临床运用中药方剂辨证治疗疾病的典范,使疾病的治疗由药食结合为主演变为中药方剂为主,被称为“方书之祖”我国第一部临床医学专著,发展和完善了六经辨证和脏腑辨证体系,树立了辨证论治的原则和典范,并继承和发扬了汉以前的汤液疗法,为中医理论和临床医学奠定了重要基础,有很大实用价值,后世尊为“活人之书”《千金要方》+《千金翼方》简称《千金方》唐代孙思邈明代中药学巨著《本草纲目》,作者李时珍孟诜(孙思邈的弟子)——撰成《补养方》,后其门人增补,改名为《食疗本草》这是现存的药膳学第一步专著。

元代的饮膳太医忽思慧在药膳学方面做出了划时代的贡献——《饮膳正要》为我国第一部营养学专著。

第二章中医药膳学的理论基础中医学的两个特点①整体观念②辨证论治(辩证施膳)中医药膳学是中医学的一个分支学科,它的理论体系完全植根于中医学理论中医药膳的特点①历史悠久②隐药于食③辩证配伍④注重调理⑤影响广泛第一节中医药膳学的基础理论一、以五脏为中心的整体观(一)人体以五脏为中心的统一完整性(二)药膳是协调机体整体统一的重要方法五脏的生理功能是五味所维持。

二、以辨证论治治疗原则指导施膳病——是指有特定病因、发病形式、病机、发展规律和转归的一种完整过程。

如感冒、痢疾、疟疾、麻疹、哮喘、中风等。

症——是指疾病的具体临床表现(症状、体征)。

如发热、咳嗽、头痛、眩晕、舌红、苔黄、脉数等。

证——是指在疾病发展过程中某一阶段的病理概括。

【ppt】药膳讲座四季(总论)【ppt】药膳讲座四季(总论)药膳讲座(总论)河南中医学院教授段振离什么是药膳药膳是以药物和食物为原料,经过烹饪加工制成的一种具有食疗作用的膳食。

它是中国传统的医学知识与烹调经验相结合的产物。

它“寓医于食”,既将药物作为食物,又将食物赋以药用,药借食力,食助药威;既具有营养价值,又可防病治病、保健强身、延年益寿。

因此,药膳既不同于一般的中药方剂,又有别于普通的饮食,是一种兼有药物功效和食品美味的特殊膳食。

它可以使食用者得到美食享受,又在享受中,使其身体得到滋补,疾病得到治疗。

因而,中国传统药膳的制作和应用,不但是一门科学,更可以说是一门艺术。

药膳简易叙述药膳是药物与食物结合,...查看全部经过烹调加工而成的美味佳肴。

它具有保健健身、防病治并延年益寿的作用。

药膳药膳在中国源远流长,历来有“药补不如食补”之说,其取材广泛,用料考究,制作严谨,品种丰富,风味独特。

药膳选取入食的药材一般以植物性原料居多,经过前期加工,去除异味而后方可使用。

在配料时一般因人而异,根据就餐者各人不同的生理状况配以不同的药材,以达到健身强体,治病疗伤的功用。

中药与食物相配,使药借食味,食助药性,变“良药苦口”为“良药可口”。

所以说药膳是充分发挥中药效能的美味佳肴,特别能满足人们“厌于药,喜于食”的天性,且易于普及,取材广泛,可在家庭自制,是中药的一种特殊的、深受百姓喜爱的剂型,有助于防病治病及疾病康复。

?药膳的起源与演变原始社会人类的祖先为了生存的需要,不得不在自然界到处觅食;久而久之,也就发现了某些动物、植物不但可以作为食物充饥,而且具有某种药用价值。

【ppt】药膳讲座四季(总论)在人类社会的原始阶段,人们还没有能力把食物与药物分开。

这种把食物与药物合二而一的现象就形成了药膳的源头和雏形。

也许正是基于这样一种情况,中国的传统医学才说“药食同源”。

药膳的起源我国甲骨文和金文中就已经有了药字和膳字,而将这两个字连起来使用,形成药膳这个词,则最早见于《后汉书·烈女传》。

中医药膳学中医药膳学(整理)第⼀章代表作《黄帝内经》集体创作——公元前⼀世纪⾄西汉中后期——我国现存最早的⼀部医学著作,是中医理论体系形成的标志,为中医学的发展奠定了坚实的理论基础。

后世尊为“医家之宗”《黄帝内经》包括两个部分《素问》和《灵枢》,其中《灵枢》⼜称为《针经》《神农本草经》集体创作,成于秦汉时期——我国第⼀部本草学著作,为中药学的发展奠定了基础。

《伤寒杂病论》汉末,张仲景撰《伤寒杂病论》=《伤寒论》+《⾦匮要略》《伤寒杂病论》确⽴来了临床运⽤中药⽅剂辨证治疗疾病的典范,使疾病的治疗由药⾷结合为主演变为中药⽅剂为主,被称为“⽅书之祖”我国第⼀部临床医学专著,发展和完善了六经辨证和脏腑辨证体系,树⽴了辨证论治的原则和典范,并继承和发扬了汉以前的汤液疗法,为中医理论和临床医学奠定了重要基础,有很⼤实⽤价值,后世尊为“活⼈之书”《千⾦要⽅》+《千⾦翼⽅》简称《千⾦⽅》唐代孙思邈明代中药学巨著《本草纲⽬》,作者李时珍孟诜(孙思邈的弟⼦)——撰成《补养⽅》,后其门⼈增补,改名为《⾷疗本草》这是现存的药膳学第⼀步专著。

元代的饮膳太医忽思慧在药膳学⽅⾯做出了划时代的贡献——《饮膳正要》为我国第⼀部营养学专著。

第⼆章中医药膳学的理论基础中医学的两个特点①整体观念②辨证论治(辩证施膳)中医药膳学是中医学的⼀个分⽀学科,它的理论体系完全植根于中医学理论中医药膳的特点①历史悠久②隐药于⾷③辩证配伍④注重调理⑤影响⼴泛第⼀节中医药膳学的基础理论⼀、以五脏为中⼼的整体观(⼀)⼈体以五脏为中⼼的统⼀完整性(⼆)药膳是协调机体整体统⼀的重要⽅法五脏的⽣理功能是五味所维持。

⼆、以辨证论治治疗原则指导施膳病——是指有特定病因、发病形式、病机、发展规律和转归的⼀种完整过程。

如感冒、痢疾、疟疾、⿇疹、哮喘、中风等。

症——是指疾病的具体临床表现(症状、体征)。

如发热、咳嗽、头痛、眩晕、⾆红、苔黄、脉数等。

证——是指在疾病发展过程中某⼀阶段的病理概括。