反应活性氧与前列腺癌的研究进展 唐宇哲(综述);张旭(审校) 【期刊名称】《医学信息》 【年(卷),期】2014(000)012 【摘要】反应活性物质是生物体内重要的组成部分,它们在机体代谢及信号传递的过程中起着重要作用。反应活性物质的种类按活性基团的不同大致可以分为以下四类院反应活性氧类(Reactive Oxygen Species,ROS),反应活性氮类(Reactive Nitrogen Species,RNS),反应活性硫类(Reactive Sulfate Species,RSS),反应活性氯类(Reactive Chloride Species,RCS)。其中以ROS含量最为丰富,相关研究也最多。ROS与RNS是机体内正常氧化呼吸代谢产物,并且在细胞信号传导途径中也发挥着重要的作用。因此,无论ROS生成增多还是清除减少都会引起体内ROS水平增高,进而导致氧化应急[1]。过量的ROS具有细胞毒性,使细胞更易罹患其他有害因素而造成损害。相关研究表明ROS通过对DNA,转录因子及细胞周期的修饰与调控,在前列腺癌的发生及发展过程中发挥着重要的作用,且抗氧化剂对预防前列腺癌具有明显效果,故本文简要对ROS其与前列腺癌之间的研究进展进行简要概述。%Reactive species, which are involved in metabolism and signaling conduction, are one of the most important parts of the organism. The reactive species family is mainly divided into four parts: Reactive Oxygen Species (ROS), Reactive Nitrogen Species (RNS), Reactive Sulfate Species (RSS) and Reactive Chloride Species (RCS). ROS is the most abundant and important species among all of them. ROS is the best studied by far, for

肿瘤癌症治疗常见评价观察指标(含术语简写) 1.实体瘤疗效评价新标准: RECIST ( Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) 完全缓解(CR, complete response)所有靶病灶消失,无新病灶出现,且肿瘤标志物正常,至少维持4周。 部分缓解(PR, partial response)靶病灶最大径之和减少≥30%,至少维持4周。 疾病稳定(SD, stable disease) 靶病灶最大径之和缩小未达PR,或增大未达PD。 疾病进展(PD, progressive disease)靶病灶最大径之和至少增加≥20%,或出现新病灶。 注:如仅一个靶病灶的最长径增大≥20%,而记录到的所有靶病灶的最长径之和增大未达20%,则不应评价为“PD”。 2.常用指标: 总生存期(OS, overall survival)从随机化开始至因任何原因引起死亡的时间。 总缓解期(Duration of overall response)从第一次出现CR或PR,到第一次诊断PD或复发的时间。 疾病稳定期(duration of stable disease)是指从治疗开始到评价为疾病进展时的这段时间。 无病生存期(DFS, Disease-free survival)或者无疾病生存时间,是从随机入组开始到第一次复发或死亡的时间。 无进展生存期(PFS,progression-free survival)从入组开始到肿瘤进展或死亡之间的时间。 至疾病进展时间(TTP,Time to Progression)是指从随机化开始至出现疾病进展或死亡的时间。 治疗失败时间(TTF,time to failure)从随机化开始至治疗中止/终止的时间,包括任何中止/终止原因。 疾病控制率(DCR,disease control rate):CR+PR+SD.

基因组学论文 学院生命科学学院 专业生物科学 年级生科2班 姓名方海燕 论文题目活性氧与肿瘤研究进展 指导教师陈磊职称讲师 学号:

2017 年 5 月 3 日 目录 【摘要】 (3) Abstract (3) Keywords: (4) 1概述 (4) 2肿瘤患者氧化还原状态改变 (4) 3肿瘤患者ROS增多机制 (5) 3.1遗传分子生物学改变 (5) 3.2能量代谢改变 (5) 3.3炎性因子参与 (5) 3.4杭肿瘤药物使用 (5) 4 ROS与肿瘤生物学特性关系 (5) 4. 1与肿瘤形成研究发现 (5) 4.1.1脂质过氧化生物膜磷脂中的多不饱和脂肪酸 (5) 4.1.2 DNA损伤ROS通过诱导核DNA ( nDNA ) (5) 4.1.3蛋白质破坏 (5) 4.2 ROS与肿瘤转移 (6) 5 ROS与肿瘤治疗 (6) 6结语 (6) 参考文献 (7)

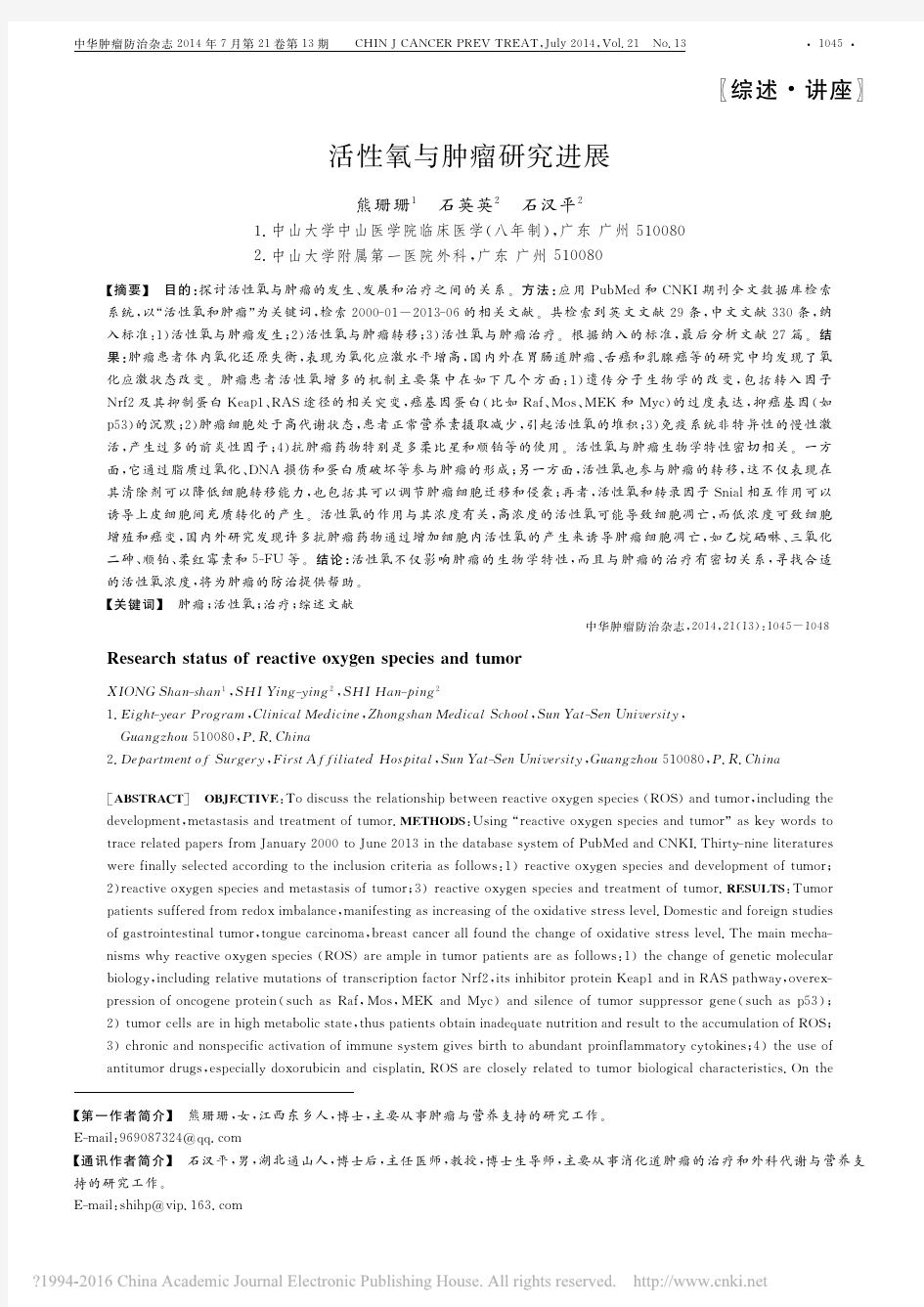

活性氧与肿瘤研究进展 姓名:方海燕学号:20145071235 学院:生命科学学院 指导老师:陈磊职称:讲师 【摘要】目的:探讨活性氧与肿瘤的发生、发展和治疗之间的关系。方法:应用PubMed和CNKI期刊全文数据库检索系统,以“活性氧和肿瘤”为关键词,检索2000-01-2013-06的相关文献。共检索到英文文献29条,中文文献330条,纳入标准:1)活性氧与肿瘤发生;2)活性氧与肿瘤转移;3)活性氧与肿瘤治疗。根据纳入的标准,最后分析文献27篇。结果:肿瘤患者体内氧化还原失衡,表现为氧化应激水平增高,国内外在胃肠道肿瘤、舌癌和乳腺癌等的研究中均发现了氧化应激状态改变。肿瘤患者活性氧增多的机制主要集中在如下几个方面:1)遗传分子生物学的改变,包括转入因子Nrf2及其抑制蛋白Keap1、RAS途径的相关突变,癌基因蛋白(比如Raf、Mos、MEK和Myc)的过度表达,抑癌基因(如p53)的沉默;2)肿瘤细胞处于高代谢状态,患者正常营养素摄取减少,引起活性氧的堆积;3)免疫系统非特异性的慢性激活,产生过多的前炎性因子;4)抗肿瘤药物特别是多柔比星和顺铂等的使用。活性氧与肿瘤生物学特性密切相关。一方面,它通过脂质过氧化、DNA损伤和蛋白质破坏等参与肿瘤的形成;另一方面,活性氧也参与肿瘤的转移,这不仅表现在其清除剂可以降低细胞转移能力,也包括其可以调节肿瘤细胞迁移和侵袭;再者,活性氧和转录因子Snial相互作用可以诱导上皮细胞间充质转化的产生。活性氧的作用与其浓度有关,高浓度的活性氧可能导致细胞凋亡,而低浓度可致细胞增殖和癌变,国内外研究发现许多抗肿瘤药物通过增加细胞内活性氧的产生来诱导肿瘤细胞凋亡,如乙烷硒啉、三氧化二砷、顺铂、柔红霉素和5-FU等。结论:活性氧不仅影响肿瘤的生物学特性,而且与肿瘤的治疗有密切关系,寻找合适的活性氧浓度,将为肿瘤的防治提供帮助。 【关键词】肿瘤;活性氧;治疗;综述文献。 Abstract:OBJECTIVE;To discuss the relationship between reactive oxygen species (ROS) and tumor,including the development,metastasis and treatment of tumor. METHODS;Using "reactive oxygen species and tumor" as key words totrace related papers from January 2000 to June 2013 in the database system of PubMed and CNKI. Thirty-nine literatureswere finally selected according to the inclusion criteria as follows; 1)reactive oxygen species and development of tumor;2) reactive oxygen species and metastasis of tumor; 3)reactive oxygen species and treatment of tumor. RESULTS; Tumor patients suffered from redox imbalance, manifesting as increasing of the oxidative stress level. Domestic and foreign studiesof gastrointestinal tumortonguc carcinomabrcast cancer all found the change of oxidative stress level. The main mechanisms why reactive oxygen species (ROS) arc ample in tumor patients arc as follows:1)the change of genetic molecularbiology,including relative

建立小鼠肿瘤模型的研究进展 摘要:建立一种理想的肿瘤动物模型对研究肿瘤的发病、治疗和预防有重大的意义。其中小鼠肿瘤模型具有生长周期快、易获得、易操作等优点被基础实验研究所广泛采用,如何选择和建立一个合适的小鼠肿瘤模型对肿瘤的整个研究有着举足轻重的作用。 关键字:肿瘤,动物模型,小鼠 肿瘤,是一种严重威胁人类健康的多发病和常见病。对肿瘤的研究一般都是在人类疾病动物模型的基础上展开的。建立一个完全反映人类疾病的动物模型比较困难,但可依据不同的实验目的选择相应的动物实验模型。 1.实验动物的选择 可用作肿瘤模型的动物有很多,小鼠肿瘤模型作为其中一种常用模型主要因为有以下几个优点。(1)易获得,常用的肿瘤模型小鼠通常采用SPF级小鼠,SPF级小鼠一般医学院校及研究所都能买到。(2)生长周期短,一般小鼠肿瘤模型两周左右就能长大,能大大缩短实验周期。(3)易操作,小鼠的动物实验操作一般简便,因此可适当增加组内样本数量,使实验数据更具说服力。 2.理想的建立肿瘤模型应具备的条件 (1)肿瘤生长的过程应与人类肿瘤生长过程相似,做到尽可能复制出与人类肿瘤相同的模型。 (2)制作模型的方法简单易行。 (3)动物模型的重复性要好,要能满足实验的多次重复试验结果稳定性好。 (4)采用的建模方法对实验人员和环境无危害或危害较小。 3.肿瘤来源的选择 现在世界上保有近500种的动物移植瘤,但常用于筛药的不到40种,多数为小鼠肿瘤,其次是大鼠和仓鼠移植瘤,包括小鼠L1210淋巴白血病,P1534淋巴白血病,艾氏腹水瘤,Friehd病毒白血病,肉瘤180,白血病P388,Lewis肺癌,腺癌755,白血病615,Walker-256,吉田肉瘤,肉瘤45,Liol淋巴瘤,Dunning 白血病,Wagner癌肉瘤,白血病L5170Y,P1798淋巴肉瘤,LPC-1浆细胞瘤,淋巴瘤8,B16或Cloadman黑色素瘤,Ridaway骨肉瘤,Gardner 淋巴肉瘤,肉瘤37,P315白血病,Mur hy-sturm淋巴肉瘤,Jensen肉瘤,Geurin氏癌,仓鼠十二指肠腺癌和人体肉瘤HSL第1代杂交鼠移植。它们对抗癌药作用的敏感性大致可分

肿瘤知识补充: 1.NCCN证据级别分类: 1类:基于高水平证据(如随机对照试验)提出的建议,专家组一致同意 2类A:基于低水平证据提出的建议,专家组一致同意。 B:基于低水平证据提出的建议,专家组基本同意,无明显分歧。 3类:基于任何水平证据提出的建议,专家组意见存在明显分歧 *除非特别指出,NCCN对所有建议均达成2A类共识 2.肿瘤常用临床疗效评价指标 2.1 生存的疗效评价指标: 1) 总生存期(OS,Overall Survival):是指从随机化(random assignment)开始至因任何原因引起死亡(death)的时间(失访患者为最后一次随访时间;研究结束时仍然存活患者,为随访结束日)。 2) 中位生存期:又称半数生存期,表示恰好有50%的个体尚存活的时间。由于截尾数据的存在,计算不同于普通的中位数,利用生存曲线,令生存率为50%时,推算出生存时间。 2.2 肿瘤反应的疗效评价指标: 1)无病生存期(DFS,Disease Free Survival):是指从随机化开始至第一次肿瘤复发/转移或由于任何原因导致受试者死亡的时间(失访患者为最后一次随访时间;研究结束时仍然存活患者,为随访结束日)。 通常作为根治术后的主要疗效指标。

与OS相比需要样本量更少,两组间PFS的差异往往会比两组间OS的差异更大,也就是说我们需要更少的事件数来检验出差异. 目前对DFS存在不同定义和解释,不同研究者之间在判断疾病复发或进展时容易产生偏倚。 2) 中位DFS:又称半数无病生存期,表示恰好有50%的个体未出现复发/转移的时间。 3) 无进展生存期(PFS,Progress Free Survival):指从随机分组开始到第一次肿瘤进展或死亡时间。 通常作为晚期肿瘤疗效评价的重要指标。 目前对PFS存在不同定义和解释,不同研究者之间在判断疾病复发或进展时容易产生偏倚。 4) 疾病进展时间(TTP,Time To Progress):指从随机分组开始到第一次肿瘤客观进展的时间。 与PFS唯一不同在于PFS包括死亡,而TTP不包括死亡。因此PFS更能预测和反应临床收益,与OS一致性更好 在导致死亡的非肿瘤原因多于肿瘤原因的情况下,TTP是一个合适的指标5) 客观缓解率(ORR,Objective response rate):是指肿瘤缩小达到一定量并且保持一定时间的病人的比例(主要针对实体瘤),包含完全缓解(CR,Complete Response)和部分缓解(PR,Partial Response)的病例。 客观缓解率是II期试验的主要疗效评价指标,可提供药物具有生物活性的初步证据。但一般不作为III期临床试验的主要疗效指标。 6) 缓解持续时间(DOR,Duration of Response):是指肿瘤第一次评估为CR或PR

肿瘤发生、发展与炎症的关系 班级:2015级研究生学号20151051018 姓名:季科炎症与肿瘤的发生、发展具有相关性,它们通过内源性及外源性两条通路相互联系。炎症调节因子和效应细胞是肿瘤组织局部微环境的重要组成,它们在炎症与肿瘤相互关系中起着重要作用。 炎症与肿瘤相互关系的研究始于19世纪,研究表明,慢性炎性病灶常继发肿瘤发生,而肿瘤组织活检样本中存在炎症细胞。炎症与肿瘤之间的联系包括两个通路:外源性通路,由增加肿瘤风险的炎症诱导(如炎症性肠道疾病);内源性通路,由可以引起炎症和肿瘤生成的基因改变所致(如致癌基因)。 1、外源性通路:流行病学研究证实,约25%的肿瘤由炎症发展而来。炎症可以是由微生物感染引起,也可以由非炎症性物理或化学性刺激引起。在胃肠道,幽门螺杆菌感染是腺癌和黏膜相关淋巴组织淋巴瘤的主要原因。在胆管,华支睾吸虫感染引起的慢性炎症浸润可以导致胆管癌。乙型和丙型肝炎病毒感染引起的慢性肝炎患者易患肝癌,居全球肿瘤死亡率第三位。非感染引起的慢性炎症也与癌变相关,食管炎、食管腺上皮化生、慢性胰腺炎可以增加食管癌、胰腺癌的发病风险。临床研究发现 ,溃疡性结肠炎与结肠癌、骨盆或卵巢炎症与卵巢癌、持续性细菌性感染或非感染性刺激引起的慢性前列腺炎与前列腺癌之间可存在相关性。所以,越来越多的证据支持慢性炎症与肿瘤发生之间存在相关性。 炎症微环境有直接的致突变作用,其中的白细胞生成大量活性氧和活性氮,可以产生诱变剂,如过氧化亚硝酸盐,与DNA反应导致增殖的上皮细胞和基底细胞发生突变。巨噬细胞和T 淋巴细胞可以释放TNF-α和巨噬细胞游走抑制因子,加速DNA损伤。另外,炎症通过直接或间接的作用参与了肿瘤血管新生和肿瘤细胞生长、侵袭和转移。 2、内源性通路:研究发现,炎症细胞和调节因子存在于大多数肿瘤的微环境中,也存在于没有炎症的流行病学基础的病例。人们猜想,在这些病例中引起肿瘤形成的基因改变是否导致了炎症微环境的形成。 在人类肿瘤中, RAS家族成员是最易发生突变的显性基因,而 RAS-RAF信号通路中激活的致癌成分又诱导了有促肿瘤作用的炎症化学趋化因子和细胞因子。MYC是在多种人肿瘤中过表达的转录因子,该基因的表达失常启动和维持着肿瘤表型的主要方面,除了有促细胞增殖作用,还影响了细胞外微环境的重塑,炎症细胞和调节因子在此过程中起了重要作用。在小鼠 MYC依赖的胰岛β细胞癌,血管新生首先由MYC诱导的炎症因子IL-1β引发。MYC激活了几个趋化因子的转录 ,它们对肥大细胞有募集作用。肥大细胞驱动了血管新生,在这种情况下,它们维持着新生血管的形成和肿瘤的生长。 虽然很多实验和临床结果都显示炎症有促肿瘤作用,但是也有结果并不支持这个结论。例如,很多显著的慢性炎症反应如牛皮癣与皮肤癌没有关系。而且,在某些肿瘤或者某些肿瘤亚型,炎症细胞与预后良好有关(如肠道肿瘤中的噬酸细胞,在乳腺癌的一个亚型和胰腺癌中的TAMs)。这些观察可能反应炎症细胞不仅破坏正常组织细胞,而且也破坏肿瘤细胞。例如,虽然在多数情况下,巨噬细胞起促肿瘤作用,但适当激活时,巨噬细胞能杀伤肿瘤细胞,并引发以作用于血管壁为中心的肿瘤破坏性炎症反应。 自然免疫反应可以促发抗肿瘤的保护性反应。早在19世纪末即有研究者观察到有些肿瘤患者的肿瘤病灶有严重术后感染时,机体产生自发的、持续的肿瘤抑制作用。 综上所述,炎症与肿瘤之间存在相关性,它们通过内源性与外源性通路相联系,促进了肿瘤微环境的形成。炎症调节因子在炎症与肿瘤相互关系中起着重要作用,

肿瘤动物模型的构建——白血病篇 导读白血病( Leukemia )是一种常见的恶性血液疾病,俗称血癌。据统计,白血病是儿童恶性肿瘤的头号原因,在儿童及35 岁以下成人中发病率位居第一[1] 。同时也是十大恶性肿瘤之一。目前,白血病具体的发病原因至今尚未研究透彻,因此建立合适的白血病动物模型,对于白血病发病机制及药物研发具有重要意义。本期为大家综述了白血病的基本情况及小鼠模型的分类、建立方法和应用。 第一章:白血病基本常识白血病是常见液体瘤白血病是常见的液体瘤,与结肠癌、肝癌等实体瘤不同的是,它是造血干细胞的异常分化和过度增殖导致,因此肿瘤细胞会遍布全身,会侵犯身体的每个脏器,造成全身衰竭。造血干细胞是血液系统中的成体干细胞,具有长期自我更新和分化成各类成熟血细胞的能力。如下图为造血干细胞可分类形成各种血细胞,如红细胞、血小板和白细胞:造血干细胞分化成各类血细胞(图片来自https://www.doczj.com/doc/8d9397507.html, 网站) 白血病致病因素有哪些呢? 现阶段认为白血病的发病因素:化学因素、电离辐射、药物、毒物、病毒、遗传因素等有关。 白血病主要分为四类 根据白血病细胞的成熟程度和自然病程,白血病可分为急性

和慢性两大类,临床上,白血病共分为四大类:急性髓系白 血病(AML )、急性淋巴细胞白血病(ALL )、慢性髓系白血病(CML )和慢性淋巴细胞白血病(CLL )。儿童白血病90% 以上是急性的,其中急性白血病中70% ~80%是ALL。第二章:实验研究所用白血病模型首先,来了解一下常用 的细胞株白血病中常用的小鼠品系用于建立白血病小鼠模型的小鼠可分为近交系和突变系。根据不同类型和目的选择不同的小鼠品系,具体如下图所示:最后说说常用的动物模型,主要分为三类: 一、异种移植模型异种移植模型是最常用的淋巴瘤动物模型。根据实验目的选择相应的小鼠品系和细胞株后,通常细胞的接种方式为皮下注射、腹腔注射和尾静脉注射。 皮下注射和腹腔注射操作简单,很快在接种部位形成肿瘤或 腹腔内形成多发性肿瘤,适合筛选针对白血病的药物。但该 类模型与白血病临床病人实际情况差距较大。异种移植型白 血病模型异种移植示意图[2] 尾静脉注射接种模型,可形成全身性扩散的白血病模型。符 合白血病临床过程规律,此模型以动物生存期作为评价药效 的主要指标,并对采血样本进行血细胞的形态学检测。下面以尾静脉注射模型实验步骤为例: 根据实验目的选择实验小鼠和细胞(如NOD-SCID 小鼠和人急性早幼粒细胞白血病细胞株);荷瘤细胞量一般1-2 ×

生老病死是人的客观规律 人们常说:“生老病死,人之常情。”但同时,这种司空见惯和豁达洒脱的口吻在每个人真正直面时显得单薄而寡淡。新生命的降生让人热泪满襟,疾病的折磨让人痛苦不堪,日复一日的衰老让人无力悲凉,死亡让人徒留多少遗憾。“生如夏花般灿烂,死如秋叶般静美”,这是泰戈尔的生与死;“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,这是文君的慷慨赴死;“老骥伏枥,志在千里,”这是曹操的壮士暮年—— 人生的必然过程被千古风流人物演绎得隽永而灿烂。而如今,随着科学技术迅猛发展,人们对生老病死的认识也越加客观,研究也越发主动。经过前辈的刻苦钻研,我们得以站在巨人的肩膀上,对“生老病死”认识、了解,从而强壮其体魄,认真工作五十年,健康生活一百。 首先,我们要对在自然界中扮演了重要角色的自由基加以了解。什么是“自 由基”?自由基是指外层轨道中具有奇数电子的原子、原子团、分子。正是这些 数量级仅在原子、分子水平的小东西却对生命进程起了至关重要的作用。自由基的化学性质是活性强,结构不稳定,存在的时间短暂,一旦发生反应,常呈链锁 式反应。 在化学上,自由基的产生方法主要有三种:一、光照法,具有一定能量的光 辐照某些化合物时,使化学键断裂,生成自由基;二、氧化还原法,通过电子转 移生成自由基;三、热均裂法,很多过氧化物和偶氮化合物受热时均裂,生成自 由基,这是最方便而且用途最多的方法。而在实际生活中,则例如,外界环境中 的阳光辐射、电脑辐射、空气污染、吸烟、农药、X 射线、电磁波、酒精、一些

药物和污染物质等。而且,医学研究指出,人类在极端不良情绪下,如愤怒、紧张、恐惧时会产生自由基——所以各位,就算为了自己的性命着想,也要修身养性才是。 自由基就像空气一样无处不在:化妆品里,吸烟做饭时,化学制剂中,工业 废气中,汽车尾气中。人体里的自由基可以帮助传递维持生命活力的能量,也可以被用来杀灭细菌和寄生虫,还能参与排除毒素。受控的自由基对人体是有益的。但当人体中的自由基超过一定的量,并失去控制时,这种自由基就会给我们的生命带来伤害——正所谓是过犹不及。而伴随着生态环境形势日益严峻,自由基数目也与日剧增。 自由基对人体的损害主要有三个方面:一、使细胞膜被破坏;二、使血清抗 蛋白酶失去活性;三、损伤基因导致细胞变异的出现和蓄积。自由基不仅存在于人体内,也来自于人体外。因此,降低自由基危害的途径也有两条:一、利用内 源性自由基清除系统清除体内多余自由基;二、发掘外源性抗氧化剂--自由基清除剂,阻断自由基对人体的入侵。大量研究已经证实,人体内本身就具有清除多余自由基的能力,这主要是靠内源性自由基清除系统,它包括超氧化物歧化酶(SOD )、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化酶等一些酶和维生素C、维生素E、还原性谷胱甘肽、胡萝卜素、硒等一些抗氧化剂。酶类物质可以使体内的活性氧自由基变为活性较低的物质,从而削弱它们对肌体的攻击力。酶的防御作用仅限于细胞内,而抗氧化剂有些作用于细胞膜,有些则是在细胞外就可起到防御作用。 这些物质就深藏于我们体内,只要保持它们的量和活力它们就会发挥清除多余自 由基的能力,使我们体内的自由基保持平衡。我们生物体系主要遇到的是氧自由

脑肿瘤动物模型的研究 动物模型是研究肿瘤发病机制和检验各种治疗方法的有力武器,本文就脑肿瘤动物模型的历史发展和应用前景作一综述。 脑肿瘤目前仍是严重威胁人类健康和生命的疾病,而肿瘤实验动物模型的建立为研究其发病机制、生物学特性和检测各种治疗方法提供了一种高模拟性工具。自上世纪以来,先后建立了化学物质诱发脑肿瘤模型、病毒诱发模型、同种以及异种移植模型,随着现代分子生物学技术的发展,转基因动物模型又将成为人们研究的热点。 1.早期脑肿瘤动物模型及其局限性 1.1 自发性脑肿瘤动物模型 脑肿瘤在哺乳动物中的发病率不一,有报道狗为0.1-0.5%,SD大鼠(7803只)为0.44%,但另一组41000只SD大鼠中仅发现38例中枢神经系统肿瘤,在灵长类动物中更为罕见,曾解剖14000只恒河猴和1247只猕猴尸体,未发现一例脑肿瘤[1]。由于发病率低,加之自发瘤的隐匿性及荷瘤动物生存期短的特点,自发瘤模型难以用于临床。 1.2 化学物质诱发模型 早期使用甲基胆蒽注入鼠脑实质内可成功诱发出脑肿瘤,其中大部分为胶质瘤和脑膜肉瘤。在20世纪70年代,开始使用一种合成的致癌物质N-亚硝基脲及其衍生物乙基亚硝基脲(ENU)等进行肿瘤诱发实验。Kostener[2]等将50㎎/㎏的ENU给受孕20天的大鼠一次性静脉注射后,子代中均出现了中枢神经系统肿瘤,但ENU对成年鼠诱发脑肿瘤率较低。亚硝基脲类物质诱发的脑肿瘤在部位、类型、诱导时间以及恶性程度等方面均有很大差异。 1.3病毒诱发模型 由于发现病毒与脑肿瘤的发病存在一定的关系,一些学者试图使用病毒进行脑肿瘤诱发实验,核糖核酸病毒(Rous肉瘤病毒)和脱氧核糖核酸病毒(腺病毒)均可诱发脑肿瘤。Bigner[3]等把浓缩的Rous肉瘤病毒(0.01ml)注射到一种新生犬脑内,经一段潜伏期后全部发生胶质瘤或肉瘤,而且在动物体内并未发现子代病毒,这说明病毒的致瘤机理可能与其复制无关。中国生物治疗网https://www.doczj.com/doc/8d9397507.html,杨教授特别指出,肺癌的早期症状也有人将AD12病毒直接注入到出生后24小时的鼠脑实质内,经过数月的潜伏期后就能发生脑肿瘤,其中大部分为髓母细胞瘤。Tabuchi[4] 则把感染Rous病毒的纤维母细胞接种到猴的右额叶内,73%发生了肿瘤,主要是肉瘤。病毒诱发的脑肿瘤可在同种动物中连续传代,经过克隆后可制成生物特性稳定的模型,但其致瘤周期不一,诱发瘤性质差别较大,而且病毒不宜保存,对人也有一定的伤害作用,从而限制了其应用。 2.脑肿瘤移植模型 同种移植模型较多用于胶质瘤的研究。将诱发的鼠脑胶质瘤进行体外细胞培养,形成稳定的细胞系,如C6,9L,BT4A等,再将这些细胞植入同种大鼠脑内,可得到同种移植胶质瘤模型。脑肿瘤同种移植模型虽能提高肿瘤的模拟性和统一性,但动物脑瘤与人脑瘤相比,在遗传学、细胞动力学和生物学方面均存在显著的差异,因而人们将目光更多地投向脑肿瘤异种移植模型。 由于免疫排斥反应的存在,早期多将肿瘤移植于动物免疫缺陷区,如豚鼠眼前房、仓鼠颊囊、兔角膜和鸡胚绒毛膜等,还有学者采用药物、X线照射等方法抑制动物免疫反应[5]。直到1968年由于免疫缺陷动物的发现,才真正开创了脑肿瘤异种移植动物模型的时代,这些动物包括T淋巴细胞功能缺陷的裸小鼠、裸大鼠,B淋巴细胞功能缺陷的CBA/N小鼠以及T、B淋巴细胞联合缺陷的Lasat小鼠、SCID小鼠等。目前对于脑肿瘤移植的方法还存在不同意见,主要包括:脑内移植、肾包膜下移植和皮下移植。脑内移植最接近肿瘤的人体生长环境,但其操作复杂,动物感染及死亡率高。近来有学者[6]采用立体定向技术将浓缩的肿瘤

肿瘤知识补充: 1. NCCN证据级别分类: 1类:基于高水平证据(如随机对照试验)提出的建议,专家组一致同意 2类A :基于低水平证据提出的建议,专家组一致同意。 B:基于低水平证据提出的建议,专家组基本同意,无明显分歧。 3类:基于任何水平证据提出的建议,专家组意见存在明显分歧 *除非特别指出,NCCN对所有建议均达成2A类共识 2.肿瘤常用临床疗效评价指标 2.1生存的疗效评价指标: 1)总生存期(OS,Overall Survival):是指从随机化(random assignment开始至因任何原因引起死亡(death)的时间(失访患者为最后一次随访时间;研究结束时仍然存活患者,为随访结束日)。 2)中位生存期:又称半数生存期,表示恰好有50%的个体尚存活的时间。由于 截尾数据的存在,计算不同于普通的中位数,利用生存曲线,令生存率为50%时,推算出生存时间。 2.2肿瘤反应的疗效评价指标: 1)无病生存期(DFS, DiSeaSe Free Survival)是指从随机化开始至第一次肿瘤复发/转移或由于任何原因导致受试者死亡的时间(失访患者为最后一次随访时间;研究结束时仍然存活患者,为随访结束日)。 通常作为根治术后的主要疗效指标。 与OS相比需要样本量更少,两组间PFS的差异往往会比两组间OS的差

异更大,也就是说我们需要更少的事件数来检验出差异? 目前对DFS 存在不同定义和解释,不同研究者之间在判断疾病复发或进展时容易产生偏倚。 2) 中位DFS:又称半数无病生存期,表示恰好有50%的个体未出现复发/转移的时间。 3) 无进展生存期(PFS,Progress Free Survival:) 指从随机分组开始到第一次肿瘤进展或死亡时间。 通常作为晚期肿瘤疗效评价的重要指标。 目前对PFS存在不同定义和解释,不同研究者之间在判断疾病复发或进展时容易产生偏倚。 4) 疾病进展时间(TTP,Time To Progress:) 指从随机分组开始到第一次肿瘤客观进展的时间。 与PFS唯一不同在于PFS包括死亡,而TTP不包括死亡。因此PFS更能预测和反应临床收益,与OS 一致性更好在导致死亡的非肿瘤原因多于肿瘤原因的情况下,TTP 是一个合适的指标 5) 客观缓解率(ORR,ObjeCtiVe response rate)是指肿瘤缩小达到一定量并且保 持一定时间的病人的比例(主要针对实体瘤),包含完全缓解(CR,Complete ReSPOnSe和部分缓解(PR,PartiaI ReSPOnSe的病例。 客观缓解率是II 期试验的主要疗效评价指标,可提供药物具有生物活性的初步证据。但一般不作为III 期临床试验的主要疗效指标。 6) 缓解持续时间(DOR,DUratiOn Of ReSPOnse)是指肿瘤第一次评估为CR或PR

第九章活性氧和氮物种的合成与代谢 朱小桢(译) 最近的25年,在运动生理学中,活性氧和氮物种的作用已受到了相当大的重视。现已证明,重体力活动可通过多种机制诱导增强氮物种的产生。在这种背景下,氮物种的产生似乎影响到运动生理学研究中的重要机制。有证据表明,为应对剧烈的体力活动而形成活性氧和氮物种会导致氧化应激。然而,运动引起氧化应激的功能意义仍然是值得商榷的。最近的一些研究揭示了活性氧和氮物种作为信号分子的重要作用。在这种背景下,活性氧和氮物种调节一系列生理功能。活性氧和氮物种调节未疲劳和疲劳的骨骼肌收缩功能。 活性氧和氮物种通过氧化还原敏感性转录因子调节基因表达是一个重要的调节机制,这被认为是参与训练的适应过程。内源性抗氧化系统针对定期训练而产生的适应可能会导致运动诱导的氧化应激的限制,并反映出是增强运动耐受性的潜在机制。训练的效果似乎也包括活性氧和氮物种生成的改变,这可能在慢性疾病的治疗和预防过程中发挥有益作用。目前,许多关于运动对活性氧和氮物种相关机制在人类细胞水平上的影响的可用数据,来源于外周免疫活性细胞的研究。因此,免疫学方面的内容是本章的一个重要组成部分。 本章的第一部分提供了有关活性氧和氮物种的基本知识,集中在他们的生成特性、作用机制、参与的生理功能、以及构成抗氧化系统。第二部分介绍了当前关于急性和慢性运动在形成、作用、调节活性氧和氮物种特性上的具体影响,以及抗氧化系统产生反应的知识。 生物体内的活性氧和氮物种 根据定义,自由基是在其轨道中存在具有非常明显的化学活性的一个或多个不成对电子的原子或分子(哈里维尔 1998)。通常,用一个点(.)来象征自由基物质。额外的氧化衍生物没有不成对的电子被归类为非自由基。这样的非自由基与自由基相比,也发挥氧化作用和具有相似的反应活性及调节作用(德勒格 2002)。 图9.1总结了活性氧和氮的主要类型,特别是对于其生成酶控制的,非酶促的,和铁或铜催化的机制已显示负责。化学反应性和产生的毒性靶细胞在不同类型活性氧和氮物种之间是不同的。迄今为止,活性最强的含氧物质是羟自由基 -)是生物相关的活性氧中最彻(·OH-)(哈里维尔 1998)。超氧阴离子(.O 2 -已计算为接近2公斤/年(哈里维尔底的研究。基础条件下,身体产生的总的.O 2 1998)。由亚硝酸盐和硝酸盐的定量测量,已证明一氧化氮(.NO)在大量生成,达到9公斤/年(哈里维尔1998)。 活性氧和氮物种产生的机制 一个术语之间的区别是:以氧为中心的活性氧(ROS)和氮衍生的活性氮(RNS),而术语活性氧和氮物种则统一了这两个种类。有几中机制被认为是负责合成活性氧和活性氮的。 氧为中心的活性物种及其衍生物 通过NADPH氧化酶亚基产生超氧阴离子是一个机制,其存在于吞噬细胞和多种其它细胞中,例如血管平滑肌细胞、内皮细胞、心脏和骨骼肌细胞以及成纤维细胞(Griendling等人,1994; Javesghani等人,2002;Jones等人,1996)。由非吞噬细胞中的NADPH氧化酶形成的活性氧程度较低,而在氧化还原敏感性信号传导途径的调节中起着重要的作用。NADPH氧化酶活化的心血管亚型,已被证明

肿瘤动物模型的建立可以: (1)评价抗肿瘤免疫治疗的疗效; (2)作为抗肿瘤药物筛选模型; (3)为肿瘤转移研究提供更好的研究平台; (4)为研发抗肿瘤转移性药物提供良好的实验工具。 实验方法:诱发性肿瘤动物模型 实验方法原理:诱发性肿瘤动物模型是指研究者用化学致癌剂、放射线、致癌病毒诱发动物的肿瘤等。 实验材料:肿瘤细胞小鼠 试剂、试剂盒、无血清培养基质、3%中性甲醇石腊 仪器、耗材、低温离心机、血球计数器、游标卡尺 实验步骤 一、肝癌 1.二乙基亚硝胺(DEN)诱发大白鼠肝癌 (1)取体重250 g左右的封闭群大白鼠,雌雄不拘; (2)按性别分笼饲养。除给普通食物外,饲以致癌物,即用0.25%DEN水溶液灌胃,剂量为10 mg/kg,每周一次,其余5天用0.025%DEN水溶液放入水瓶中,任其自由饮用;(3)共约4个月可诱发成肝癌; (4)也可以单用0.005%掺入饮水中口吸服8个月诱发肝癌。 2.4-2甲基氨基氮苯(DBA)诱发大鼠肝癌 (1)用含0.06%DBA的饲料喂养大鼠,饲料中维生素B2不应超过1.5~2 mg/kg; (2)4~6月就有大量的肝癌诱发成功。 3.2-乙酰氨基酸(2AAF)诱发小鼠、狗、猫、鸡、兔肝癌 (1)给成年大鼠含0.03% 2AAF标准饲料; (2)每日每平均2~3 mg 2AAF(也可将2AAF混于油中灌喂),3~4月后有80~90%动物产生肝肿瘤。 4.二乙基亚硝胺诱发大鼠肝癌: (1)用剂量为每日0.3~14 mg/kg体重,混于饲料或饮水中给予; (2)6~9个月后255/300大鼠发生了肝癌。 5.亚胺基偶氮甲苯(OAAT)诱发小鼠肝癌 (1)用1%OAAF苯溶液(约0.1 ml含1 mg)涂在动物的两肩胛间皮肤上,隔日一次,每次2~3滴,一般涂100次。 (2)实验后7~8周即而出现第一个肝肿瘤,7个月以上可诱发小鼠肝肿瘤约55%。 (3)或用2.5 mg OAAT溶于葵瓜子油中,给C3H小鼠皮下注射4次,每日间隔10天,也可诱发成肝癌。 6.黄曲霉素诱发大鼠肝癌 (1)每日饲料中含0.001~0.015 ppm,混入饲料中喂6个月后,肝癌诱发率达80%。 二、胃癌 1.甲基胆蒽诱发小鼠胃癌 (1)取20 g左右的小鼠,无菌手术下,在腺胃粘膜面穿挂含甲基胆蒽(MC)线结。(2)含MC的线结是用普通细线,在一端打结后,将线结置于盛有MC小玻璃试管内,在

中位生存期 1、起始事件与终点事件 终点事件又称死亡事件、失效事件,它就是研究者所关心得特定结局,而起始事件就是反映研究对象得起始特征得事件。 2、生存时间 生存时间:终点事件与起始事件之间得时间间隔。 3、删失值?在随访研究中,由于某种原因未能明确地观察到随访对象发生事先定义得终点事件,无法得知随访对象得确切生存时间,这种现象称为删失。右删失:从时间轴上瞧,终点事件发生在最后一次随访观察时刻得右方、?4、生存概率与生存率?生存概率(p)指单位时间开始时存活得个体到该时间段结束时仍然存活得可能性。 生存率S(t)指0时刻存活得个体在t时刻仍存活得概率。?生存概率就是针对单位时间而言得,生存率就是针对某个较长得时间段得,它就是生存概率得累积结果。?有以上基本概念我们引出生存曲线及中位生存期得概念: 生存曲线:以随访时间作横坐标、生存率作纵坐标绘制得曲线、?中位生存期:也称半数生存期,表示恰好有50%个体活过此时间(生存率50%所对应得生存时间)。生存时间并非正态分布,故常用中位生存期作为某个人群生存过程得概括性描述指标。中位生存期越长,表示疾病预后越好;中位生存期越短,表示疾病预后越差。其数值就就是借助生存曲线进行图标法估计。需要注意一点,当删失数据超过样本量得50%时,无法估计中位生存时间。 在肿瘤学中,生存期就是临床获益得金标准,但实际上FDA也认可采用别得肿瘤终点指标来批准药物上市。在上个世纪70年代,FDA 通常就是基于客观应答率(objective response rate,ORR)来决定就是否批准一个抗肿瘤药物。到了80年代早期,经肿瘤药物咨询委员会(Oncologic Drugs Advisory mittee ,ODAC)讨论后,FDA认为应基于更直接得临床获益证据,如改善生存期或患者得生存质量(QualityOf Life,QOL)、改善身体功能或改善肿瘤相关症状,其临床获益并非一直通过客观应答率(ORR)来反映、此后得10多年,无病生存期(Dsease—Free Srvival,DFS)与持续得完全应答作为终点指标被认可。本指导原则(草案)所涉及得主要终点指标讨论包括整体生存期(Overall Survival)、基于肿瘤评价得终点指标(如无病生存期、客观应答率、进展时间、无进展生存期、治疗失败时间)以及基于症状评价得终点指标。具体见下表: 表1.重要得肿瘤公认终点指标比较?终点指标证据得适用性评价优点缺点 整体生存期(OS) 临床受益·需要随机研究?·盲法并非必须·普遍

自由基、活性氧与疾病 摘要:本文主要介绍了自由基、活性氧与疾病的关系,并简要提出了抑制自由基的办法。 关键词:自由基;活性氧;疾病 Free Radicals, Reactive Oxygen Species and Disease [Abstract] In this article, the interactions of free radicals, reactive oxygen species and disease were mainly introduced. A brief overview of the free radical scavenging capacities is introduced. [Key words] Free Radicals;Reactive Oxygen Species;Disease; 生物体内绝大多数分子是由氢原子和其它基团组成,相互之间常常可以发生解离作用,形成各带一个电子的基团与氢原子,称为自由基(free radicals)。自由基又叫游离基,其性质非常活泼,几乎可以在任何惰性条件下和任何惰性物质发生连锁反应[1],即与其它物质反应生成新的自由基,从而导致基质的大量消耗及多种自由基产物的生成。 人体内的自由基分为氧自由基和非氧自由基。氧自由基占主导地位,大约占自由基总量的95%。氧自由基包括过氧化氢分子、羟自由基、过氧化羟基自由基、烷氧基自由基、超氧阴离子自由基等, 它们统称活性氧(reactive oxygen species,ROS),是人体内最为重要的自由基[2]。 有关氧自由基的报道和发现层出不穷,最重要的发现就是它们对人体健康的危害以及它们和许多疾病有着直接的或潜在的联系[3]。目前,自由基已经成为一个大众性的普及概念[4],人们就像知道细菌、病毒可以通过感染人体而导致疾病一样,知道自由基可以通过对人体内细胞或组织的氧化损伤而在更基础的水平上使人体处于非健康的状态[5]。 1 自由基在机体中的作用 1.1 自由基对机体的损伤 在生理情况下,自由基有增强白细胞对细菌的吞噬和抑制细菌增殖的功能,增强机体抗感染及免疫能力;但在病理情况下,自由基又能对组织产生不可逆的损伤,使组织细胞发生破坏性的化学结构变化,直接导致许多疾病的发生。可见,自由基在机体内的生物活性具有双重性,是个“两面派”。 自由基对机体攻击的途径是多方面的, 既有来自体内的, 也有来自外界的。当机体中的自由基超过一定的量, 并失去控制时,机体就会受到各种各样的伤害, 以致产生各种各样的疑难杂病。下面,简单介绍自由基对机体的损伤作用。(1)自由基在生物体内攻击和破坏生物大分子,引起过氧化变性,产生组织损害和器官退行性变化,导致老年病和衰老的发生。(2)生物体在外界因素如感染、毒物、辐射等作用下,释放自由基,攻击细胞结构,诱发自身抗体,促使自身组织破坏。(3)自由基可能增加毛细血管通透性,使大量血浆渗出,而有效循环血量减少,从而使细胞屏障作用遭到损害,加重休克。(4)自由基是缺血再灌注损伤的一个重要因素,涉及各主要器官组织,因组织缺血、缺氧时细胞内能量分解大于合成,三磷酸腺苷分解产物大量产生,在酶的催化下形成自由基。诸如冠动脉硬化与中风。(5)自由基对视网膜的损伤导致晶状体组织的破坏,从而产生白内障。 值得一提的是,自由基对蛋白质的不利影响是其对生物体危害的最重要方面, 这可从两方面去理解:首先是自由基直接对蛋白质的氧化破坏和因此引起的交联变性,这是衰老形成

转基因小鼠肿瘤模型的研究进展 沈富毅,潘隽玮,郁嘉伦,余昂,侯晓骏 [摘要]动物模型在肿瘤病因的揭示,发病机理的探索以及治疗措施的评估中有着不可替代的重要作用。继常规转基因方法之后,可诱导表达转基因、基因打靶、条件性基因打靶以及基因捕获等技术的出现及其在肿瘤模型建立中的应用为我们提供了大量能较好模拟人体相应肿瘤的动物模型,极大地深化了我们对肿瘤生物学行为的认识,并有助于人们找到攻克肿瘤的办法。 [关键词]肿瘤,小鼠模型,转基因 肿瘤是一类严重危害人类健康及生命的重大疾病,动物模型在肿瘤病因、发病机理的揭示以及治疗措施的评价中发挥着不可替代的作用。肿瘤动物模型最早源自小鼠自发突变系或经致癌剂诱变而得,对它们的研究使我们对环境致癌物及其代谢活动机理有了一定的认识;但自发突变频率在自然状态下通常很低,而诱发模型也因其不可精确控制性而限制了它们的应用。在过去的二十多年里,随着人们对癌基因激活或抑癌基因失活在肿瘤发生发展中作用的认识日益深入,以及近年发展起来的小鼠生殖系引入可诱导或精细调控突变技术的应用,小鼠肿瘤模型的建立工作取得了突破性进展,本文就此作一简要综述。 1.常规转基因(transgenic) 上世纪80年代初发展起来的原核显微注射技术,使我们可以将外源DNA直接导入小鼠生殖系以构建转基因动物模型。目的基因在合适启动子驱动下表达,可赋予转基因动物新的表型,通过其表型分析可识别研究基因的功能。转基因动物技术在肿瘤研究中的主要作用就是建立转基因的肿瘤动物模型,该研究始于1974年,Jaenisch等1用显微注射法将多瘤病毒SV40的DNA导入到小鼠的囊胚(blastocyst)中,在子代小鼠的肝、肾组织中检测到了SV40的DNA。这一结果证明,将外源基因导入胚胎细胞中并实现整合是可能的。以后相继有人用同样的方法实现了外源基因向小鼠受精卵的转移,并能遗传给后代。在基因转移的方法上相继出现了逆转录病毒载体法、电脉冲法等。1985年,Adams2等用转基因方法首次构建了B淋巴瘤myc癌基因易位的小鼠模型,此后10年,陆续发展了针对各种类型恶性肿瘤的转基因小鼠研究。如今这项技术运用较为成熟的是,利用免疫球蛋白启动子调控的c-myc基因在转基因小鼠中的表达,导致早期淋巴瘤的发生3。在LTR/c-myc转基因小鼠模型中,利用哺乳类动物肿瘤病毒长末端重复序列(LTR)驱动c-myc广谱的表达,可造成多种组织形成肿瘤,如睾丸、乳腺和淋巴系。1984年Stewart把小鼠乳腺癌病毒(MMTV)的增强子与myc基因或ras基因连接,形成的MMTV-myc转基因小鼠和MMTV/V-Ha-Ras转基因小鼠都有高的乳腺癌发生率4。近年来,这项技术更多的运用于肿瘤发生机制的探索上。Li等5构建了乳腺癌WAP-Tag转基因小鼠模型,该模型由小鼠乳清酸蛋白WAP启动子和SV40大T抗原构建而成,可用于乳腺癌变过程中细胞的增殖与凋亡、DNA突变及修复机制等方面的研究。在慢性粒细胞性白血病(CML)的研究中,Heisterkamp等6构建的bcr-abl和crkl双转基因小鼠发病潜伏期及存活期均大大缩短,直接证明了crkl参与