收稿日期:2001208213

作者简介:汪 瑾(1971-),女,安徽阜阳人,硕士,安徽大学讲师;

许煜汾(1932-),女,江苏无锡人,合肥工业大学教授,硕士生导师.

第25卷第1期

合肥工业大学学报(自然科学版)V o l .25N o .12002年2月JOU RNAL O F H EFE I UN I V ER S IT Y O F T ECHNOLO GY Feb .2002

超细粉体在液相中分散稳定性的研究

汪 瑾1, 许煜汾2

(1.安徽大学化学化工学院,安徽合肥 230039;2.合肥工业大学化学工程学院,安徽合肥 230009)

摘 要:文章以纳米Zr O 2的水悬浮液为例,通过粒度分布测量法和上层清液的光透过法等方法,研究水溶液中Zr O 2粉体的表面特性、聚电解质分散剂的结构与数量以及悬浮液的离子浓度等对悬浮液稳定性的影响,提出了改善纳米Zr O 2在水溶液中分散稳定性的几点措施。研究结果表明,分散剂的用量及pH 值是控制粉体悬浮液分散性和稳定性的主要参数,研究结果较满意。

关键词:纳米Zr O 2;表面化学;聚电解质;分散剂

中图分类号:TQ 15 文献标识码:A 文章编号:100325060(2002)0120123204

On the d ispersion and stab il ity of ultraf i ne powders i n l iqu id

W AN G J in 1, XU Yu 2fen

2(1.Schoo l of Chem istry and Chem ical Engineering,A nhui U niversity,H efei 230039,Ch ina;2.Schoo l of Chem ical Engi 2neering,H efei U niversity of T echno logy,H efei 230009,Ch ina )

Abstract :T he N ano 2Zr O 2aqueou s su spen si on w as p repared ,and it w as studied by m ean s of Zeta 2po 2ten tial m easu rem en t ,sedi m en tati on exp eri m en t ,ligh t tran s m issi on rati o index m ethod and particle 2size analysis .T he su rface p roperties of nano 2Zr O 2w ere described .T he influence of structu res and con ten ts of dispersan ts w as studied .T he i on ic th ickness of the su sp en si on s w as also discu ssed .A few m easu res w ere p rovided in th is p ap er to i m p rove the dispersi on and stab ility of the nano 2Zr O 2aqueou s su spen 2si on .T he exp eri m en tal resu lts show ed that the su sp en si on stab ility w as strongly influenced by the con ten ts of dispersan ts and the pH value .

Key words :nano 2Zr O 2;su rface chem istry ;po lyelectro lytes ;disp ersan t

0 引 言

超细粉体以其卓越的光学、热学、电学及磁学等方面特性,愈来愈为世界各国的科技界和企业界所

瞩目[1]。由于超细粉体比表面积大、表面能较高及粒子处于极不稳定状态,因而相互吸引而具有稳定的倾向,这种倾向使粒子产生团聚而影响其应用效果。分散性较差的超细粉体在实际使用中甚至完全丧失了原有的优越性,使用效果适得其反,所以从某种意义上讲,超细粉体的分散技术是超细粉体技术中最关键的技术。

提高超细粒子在液相中的分散性与稳定性主要有以下途径[2]:

(1)通过改变分散相及分散介质的性质来控制H am aker 常数,使其值变小,吸引能下降。(2)调节电解质及定位离子浓度,促使双电层厚度及70增加,增大排斥能。

(3)选用吸附力强的聚合物和聚合物亲合力大的分散介质,增大排斥能,降低吸引能。

本文以纳米Zr O 2在水溶液中的分散为例,研究加入聚电解质分散剂与不加分散剂时粉体表面化学特征的变化,包括分散剂的用量、悬浮液的pH 值及离子浓度对悬浮液稳定性的影响等。由于目前还未有一种较精确的方法来测试超细粉体的绝对分散性,所以采用粒度分布测量法和上层清液的光透过法等方法配合使用来说明相对分散性,取得了较满意的效果。

1 实 验

1.1 实验原料与试剂

(1)Zr O 2:D TE M =39nm ,N 2吸附的B ET 比表面积为24.8m 2 g ,自制。

(2)P 219:阴离子羧酸型共聚体,上海长风化工厂生产。

实验所用HC l 、N aOH 、N aC l 均为分析纯试剂。

1.2 实验过程

Zr O 2粉体的表面化学特征用粉体的Zeta 电位来表征。

制备体积分数为0.4%的Zr O 2水悬浮液,将不同用量的P 219分散剂加入其中,经搅拌超声一定时间后,作沉降实验,观察其沉降现象,取上层清液

测透光率,以表征沉降稳定性。用10-3M N aC l 溶液调节悬浮液的离子强度,以HC l 、N aOH 溶液调节浆

料的pH 值,采用南京化工大学生产的N SKC 21A 离心式透射粒度测定仪测定粉体的粒度及分布。2 结果与讨论

2.1 Zr O 2的表面化学特征

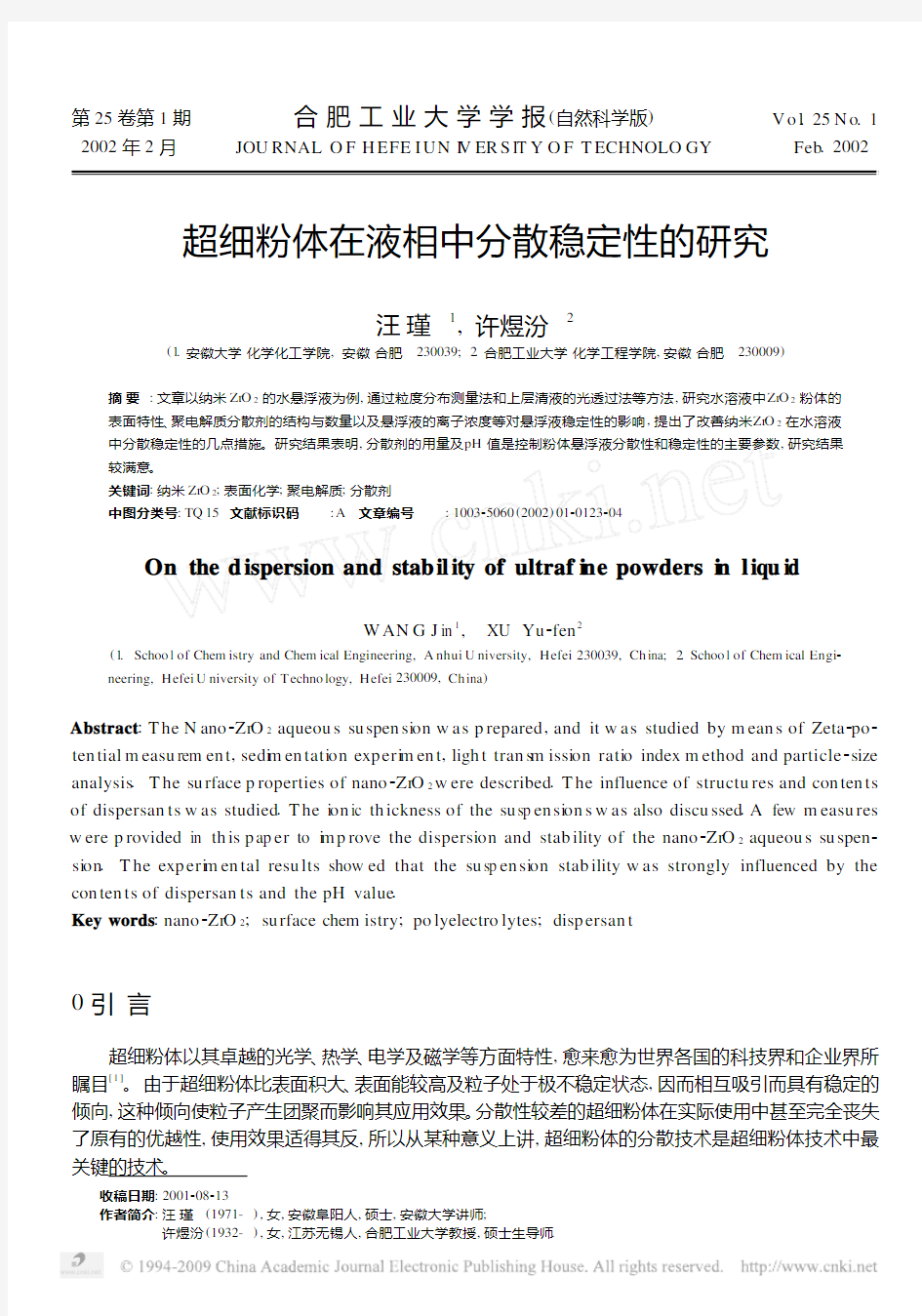

水溶液中的粉体颗粒的表面电荷及变化是制备稳定悬浮液时必须考虑的因素,颗粒的表面化学状态可以通过测定Zeta 电位来得到,Zeta 电位的绝对值越大,悬浮液的稳定性越好。如图1所示,曲线1是Zr O 2在水介质中的Zeta 电位曲线。从图1中可以看出Zr O 2颗粒在pH =3和pH =10时均有较大的电位(绝对值),而pH =7时Zeta 电位等于零。当Zeta 电位最大时,颗粒表面的双电层表现为最大斥力,从而使颗粒分散;当Zeta 电位等于零时,颗粒间的吸引力大于双电层之间的排斥力,颗粒团聚而沉降。由图1还可以看出,粉体在酸性条件下有较好的静电稳定性。

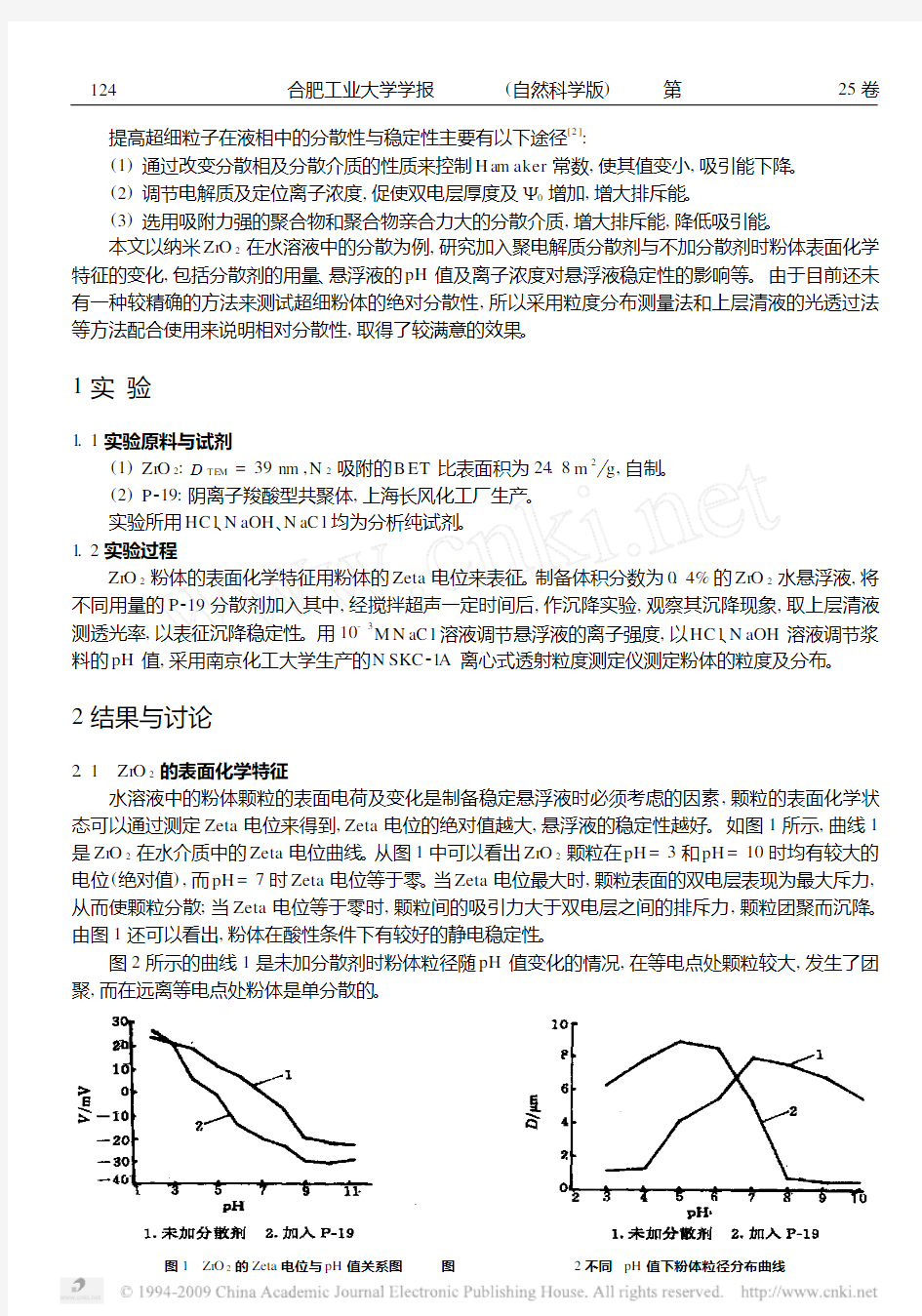

图2所示的曲线1是未加分散剂时粉体粒径随pH 值变化的情况,在等电点处颗粒较大,发生了团聚,而在远离等电点处粉体是单分散的

。

图1 Zr O 2的Zeta 电位与pH 值关系图 图2 不同pH 值下粉体粒径分布曲线

421 合肥工业大学学报(自然科学版) 第25卷

在pH 值低于和高于氧化物的等电点时,颗粒表面分别带正电和负电[3],H +和OH -分别吸附在

Zr O 2颗粒的O 和Zr 原子上,因此表面被OH 基团所覆盖。

在酸性条件下,Zr O 2颗粒表面的O 吸附H +而带正电,OH +H +→OH +2。在碱性条件下,Zr O 2表面的Zr 吸附OH -而带负电,Zr OH +OH -→Zr O -+H 2O ,因此水溶液中的H +和OH -是氧化物粉体颗粒

的表面电荷决定离子。在等电点处的OH +2、Zr O -位的数目相等,因此表现为不带电荷。

2.2 加入P 219后pH 值对粉体悬浮液稳定性的影响

P 219是一种羧酸型的阴离子聚电解质,加入P 219对氧化物的表面电荷有较大影响,粉体的等电点都向酸性区移动。由图1中的曲线2看出,Zr O 2的等电点由pH =7处移到了pH =5左右,在pH =10时

有最大负电位。这些都是因为P 219在水溶液中易电离出R 2COO -离子,而所电离的带负电的羧酸基团

非常容易吸附在带正电的氧化物表面(pH 阴离子聚电解质P 219在带负电的氧化物颗粒表面的吸附机理,是形成氢键或主要是在负电荷的氧化物表面的局部正电位置的吸附[4],当分散剂加入量不足时,它不能完全覆盖颗粒的表面,则带负电部分与其它颗粒表面的正电位相互作用, 从而使吸附在某一表面上的高分子链将同时粘附于另一颗粒的图3 Zr O 2粒径、透光率与P 219用量关系 未被覆盖的表面,以“桥连”的方式将2个或更多的粒子连接 在一起而引起凝聚。当分散剂加入量过大时,由于其本身易在 溶液中形成胶团,而引起稳定性下降,所以P 219的加入量也 有一最佳值。 如图3所示,Zr O 2水悬浮液在pH =10条件下,P 219加 入量不同时透光率的测定结果和粒径分布结果。由图3看出, 随着P 219用量的增加,粉体的透光率及粒径都减小,在质量 分数为0.3%处,上层清液透光率和粒径达到最小值,继续增 加P 219用量,两者数值又增大。 实验结果表明,对于Zr O 2水悬浮液,当P 219质量分数为 0.3%和pH =8~10时,其分散稳定性最好,测得的团聚粒径 D 50=0.50Λm 。 2.3 离子浓度对氧化物水悬浮液稳定性的影响悬浮液中的离子浓度也是影响悬浮液稳定性的一个因素。由于在水介质中Zr O 2颗粒表面带负电 , 图4 透光率随时间变化关系 带负电的颗粒间的静电排斥作用是阻碍颗粒聚集和聚沉的主 要原因,加入电解质盐将压缩表面的扩散双电层起到屏蔽表 面电荷的作用,从而影响颗粒表面的静电作用。 图4为加入1M N aC l 和未加入N aC l 时透光率随时间变 化的关系曲线。加入N aC l 的悬浮液颗粒很快聚沉,透光率变 大,而未加入N aC l 的悬浮液颗粒则聚沉较慢,透光率变化也 较慢。实验结果验证了双电层理论中的1 K ∝1 c ,即电 解质浓度增加,双电层厚度变薄,使得由双电层引起的相互作 用势能E 0的降低率变化明显,直至达到粒子间引力作用的距 离内,使颗粒易于聚沉。521第1期 汪 瑾,等:超细粉体在液相中分散稳定性的研究 621 合肥工业大学学报(自然科学版) 第25卷 本实验悬浮液中颗粒间的双电层互斥作用不足以使颗粒长时间稳定地分散在水中,因此采用10-3 M N aC l溶液来调节溶液的离子强度,由于N a+水化程度较高,可以与H+交换取代,在颗粒表面形成水膜,使双电层变厚,因此Zeta电位变大,从而提高了体系的稳定性。同时单一的酸性或碱性氧化物水悬浮液常常因为颗粒的溶解而使pH值随时间而变化,这样对粉体的流变和悬浮行为产生较大影响,适量加入N aC l电解质也提高了悬浮液的机械稳定性和贮藏稳定性等[5]。 阴离子型聚电解质P219在水中可以电离,其电离方程式为 R2COOH+H2O→R2COO-+H2O+ 盐浓度增加,电离度也随之增大,即高分子的负电性在增大[6]。这是由于被平衡离子N a+包围的稳定的COO-基团可能随[N aC l]的增大在增多,因此H3O+离子与可得到的COO-基团反应生成COOH 的机会减少,降低了H3O+的热力学活性,使平衡朝着电离方向移动。 3 结 论 (1)pH值是影响悬浮液稳定性能的一个重要因素,其主要影响粒子的表面电荷状态,为了获得均匀分散和稳定的悬浮液,pH值的选择必须是使粒子的Zeta电位处于较高值的范围。 (2)加入聚电解质分散剂P219对粉体颗粒的等电点有较大的影响,粉体在碱性条件下可以较好的悬浮。 (3)分散剂的用量及pH值是控制粉体悬浮液分散性和稳定性的主要参数。 (4)制备稳定悬浮液时必须考察悬浮液中的离子浓度。 [参 考 文 献] [1] 万军喜,曾睛光,许煜汾.稀土氧化物对无压烧结Zr O2陶瓷致密度的影响[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2000,23(4):555- 557. [2] 李凤生.超细粉体技术[M].北京:国防工业出版社,2000.287-288. [3] 濑升,尾崎义治,贺集诚一郎.超微颗粒导论[M].赵修建译.武汉:武汉工业大学出版社,1991.44-45. [4] Evenlyn M D,Kow alsli J,Canon R.A pp licati on of electrok inetic p roperties to fabricati on of an alum ina2zirconia compo site[J].A dv Ceram M at,1988,3(4):407-410. [5] 北原文雄.表面活性剂[M].孙绍曾译.北京:化学工业出版社,1987.204-208. [6] Cesarno J,A k say A I,B leier A.Stability of aqueousΑ2A l2O3suspensi ons w ith po ly(m ethacrylic acid)po lyelectro lyte[J].J Am Cer2 am Soc,1988,71(2):250-255. (责任编辑 吕 杰) 范光照成为我校长江学者特聘教授 经国家教育部和长江学者基金会批准,台湾大学范光照教授成为我校长江学者特聘教授。范光照教授,1984年获英国曼彻斯特科技大学机械工程博士,现任台湾大学机械工程学系教授、华中科技大学兼职教授、大连理工大学客座教授、合肥工业大学兼职教授。范光照教授共培养硕士、博士研究生30余人,近5年来承担科研项目29项,出版学术专著3部,发表论文59篇,其中被SC I收录11篇、E I收录4篇、IST P收录2篇。 液相法制备超细粉体的原理及特点 一、超细粉体材料 任何固态物质都有一定的形状,占有相应空间,即具有一定的大小尺寸。我们通常所说的粉末或细颗粒,一般是指大小为1毫米以下的固态物质。 当固态颗粒的粒径在0.1μm一10μm之间时称为微细颗粒,或称为亚超细颗粒,空气中漂浮的尘埃,多数属于这个范围。 超细粉通常是指粒径为1 ~100nm的微粒子,其处于微观粒子和宏观物体之间的过渡状态。由于极细的晶粒大量处于晶界和晶粒内,缺陷的中心原子以及其本身具有的量子体积效应、量子尺寸效应、表面效应,介电限域效应和宏观量子隧道效应,使超细粉体材料在光、电、磁等方面表现出其他材料所不具备的特性,是重要的高科技的结构和功能材料,因而受到极大的关注,目前在冶金、化工、轻工、电子、航天、医学和生物工程等领域有着广泛的应用。 目前,超细粉的研究主要有制备、微观结构、宏观性能和应用等四个方面,其中超细粉的制备技术是关键,因为制备工艺和过程控制对纳米微粒的微观结构和宏观性能具有重要的影响。 二、液相法制备的主要特征 (1)可将各种反应的物质溶于液体中,可以精确控制各组分的含量,并实现了原子、分子水平的精确混合。 (2)容易添加微量有效成分,可制成多种成分的均一粉体。 (3)合成的粉体表面活性好。 (4)容易控制颗粒的形状和粒径。 (5)工业化生产成本较低。 (6)液相法可分为物理法和化学法 三、超细粉体的液相制备方法 制备纳米粉体的液相方法主要有液相沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法、微乳液法等。 (一)沉淀法 沉淀法是在原料溶液中添加适当的沉淀剂,使得原料液中的阳离子形成各种形式的沉淀物, 然后再经过虑、洗涤、干燥,有时还需加热分解等工艺过程制得纳米粉体的方法。沉淀法具有设备简单、工艺过程易控制、易于商业化等优点,能制取数十纳米的超细粉。沉淀法可分为共沉淀法、直接沉淀法、均匀沉淀法和水解法等。 1、共沉淀法 在混合的金属盐溶液中加入合适的沉淀剂,由于解离的离子是以均一相存在于溶液中,经反应后可以得到各种成分具有均一相的沉淀,再进行热分解得到高纯超细粉体。 如果原料溶液中有2种或2种以上的阳离子,它们以均相存在于溶液中,加入沉淀剂进行沉淀反应后,就可得到成分均一的沉淀,这就是共沉淀法。它是制备含有2种以上金属元素的复合氧化物超微粉的重要方法。 采用共沉淀法制备纳米粉体,反应物需充分混合,使反应两相间扩散距离缩短,以有利于晶核形成,同时要注意控制生成产物的化学计量比。不足之处是过剩的沉淀剂会使溶液中的全部正离子作为紧密混合物同时沉淀。利用共沉淀法制备超细粉体时,洗涤工序非常重要。此外,离子共沉淀的反应速度也不易控制。 2、直接沉淀法 这种方法是使溶液中的金属阳离子直接与沉淀剂发生化学反应而形成沉淀物。 3、均匀沉淀法 均匀沉淀法是在溶液中加入某种物质,这种物质不会立刻与阳离子发生反应生成沉淀,而是在溶液中发生化学反应缓慢地生成沉淀剂。是利用某一化学反应使溶液中的构晶离子由溶液中缓慢而均匀地产生出来的方法。 该方法的优点是颗粒均匀致密,可以避免杂质的共沉淀。缺点是反应时间过长。 4、水解沉淀法 水解沉淀法是指通过原料溶液的PH值或者通过改变原料液温度而使金属离子水解产生沉淀。 水解沉淀法以无机盐为原料,具有原料便宜、成本低的优势,是最经济的制备方法。除此之外,它还具有诸多优点,最显著的一点就是可以在常温常压条件下,采用简单的设备,于原子、分子水平上通过反应、成核、成长、收集或处理而获得高纯度的、组分均一的、尺寸达几十纳米的超细体。此外它还可以精确控制化学组成,容易添加微量的有效成分,制备粉体的表面活性好。易控制颗粒的形状和粒径。但是,因为必须通过液固分离才能得到沉淀物,要完全洗净无机杂质离子较困难;另一个需要特别重视的问题是容易形成团聚体,如控制不当,团聚将会严重影响分体的后续使用。 (二)溶胶-凝胶法 溶胶-凝胶工艺是60年代发展起来的一种超细粉体的制备工艺,它是指金属有机或无机化合 固体分散体、微囊 练习题: 一、名词解释 1.固体分散体:是指药物以分子、胶态、微晶或无定形状态,分散在一种载体物质中所形成的药物-载体的固体分散体系。 2.包合物:是一种分子被包藏在另一种分子的空穴结构形成的超微粒分散物。 3.微囊:是利用天然或合成的高分子材料(囊材)作为囊膜,将固体或液体药物(囊心物)包裹而成微型胶囊。 二、选择题 (一)单项选择题 1.以下应用固体分散技术的剂型是D A.散剂 B. 胶囊剂 C.微丸 D.滴丸 E.贴片 2.下列有关环糊精叙述中,错误的是A A.环糊精是由环糊精葡萄糖转位酶作用于淀粉后形成的产物 B是水溶性、还原性白色结晶性粉末 C.是由6-10个葡萄糖分子结合而成的环状低聚糖化合物 D.结构为中空圆筒型 E.其中以β-环糊精溶解度最小 3.以下利用亲水胶体的盐析作用制备微囊的方法是A A.单凝聚法 B.复凝聚法 C.溶剂-非溶剂法 D.界面缩聚法 E.喷雾干燥法 4.用β-环糊精包藏挥发油后制成的固体粉末为B A.固体分散体 B.包合物 C.脂质体 D.微球 E.物理混合物 5.包合物制备中,β-环糊精比α-环糊精或γ-环糊精更为常用的原因是B A.水中溶解度最大 B.水中溶解度最小 C.形成的空洞最大 D.分子量最小 E.包容性最大6.固体分散体中药物溶出速率快慢顺序正确的是D A.无定型>微晶态>分子状态 B.分子状态>微晶态>无定形 C.微晶态>分子状态>无定形 D.分子状态>无定形>微晶态 E.微晶态>无定形>分子状态 7.下列哪种材料制备的固体分散体具有缓释作用C A.PEG B.PVP C.EC D.胆酸 E.泊洛沙姆188 8.固体分散体存在的主要问题是A A.久贮不够稳定 B.药物高度分散 C.药物的难溶性得不到改善 D.不能提高药物的生物利用度 E.刺激性增大 9.β-环糊精结构中的葡萄糖分子数是C A.5个 B. 6个 C. 7个 D. 8个 E. 9个 10.制备固体分散体,若药物溶解于熔融的载体中呈分子状态分散者则为B A.低共熔混合物 B. 固态溶液 C. 玻璃溶液 D.共沉淀物 E.无定形物 11. 以下属于可生物降解的合成高分子材料为A A.聚乳酸 B.阿拉伯胶 C.聚乙烯醇 D.甲基纤维素 E.聚酰胺 12. 单凝聚法制备微囊时,加入硫酸钠水溶液的作用是A A.凝聚剂 B.稳定剂 C.阻滞剂 D.增塑剂 E.稀释剂 13.以下有关微囊的叙述中,错误的是E 应用与开发 超细粉体的应用及制备 刘宏英,李春俊,白华萍,李凤生 (南京理工大学超细粉体与表面科学技术研究所,江苏南京210094) 摘要:介绍了超细粉体在国民经济各领域的应用,研究了各种超细粉体的制备技术、分级技术及设备的性能特点,分析了国内外相关技术,对超细粉体技术今后的发展和研究方向提出了建议。 关键词:超细粉碎;制备;分级 中图分类号:T B44 文献标识码:A 文章编号:1002-1116(2001)01-0030-03 超细粉体技术是指制备与使用超细粉体及其相关的技术。其研究内容包括超细粉体的制备技术,分级技术,分离技术,干燥技术,输送、混合与均化技术,表面改性技术,粒子复合技术,检测及应用技术等。南京理工大学超细粉体与表面科学技术研究所在国内率先开展了易燃易爆材料、纤维材料、塑性材料和刚柔混合材料等特殊材料的超细粉碎、混合、乳化、分级与表面改性技术研究。经过多年的研究和实际应用,取得了一些成功的经验。目前该技术与设备已广泛用于军民各个领域,为国防现代化和国民经济的发展作出了一定的贡献。由于超细粉体技术是一门综合性很强的技术,涉及知识面很广,本文就超细粉体的应用、超细粉碎技术、分级技术作简要综述。 1 超细粉体应用的研究进展 超细粉体不仅本身是一种功能材料,而且为新的功能材料的复合与开展展现了广阔的应用前景[1]。超细粉体由于粒度细、分布窄、质量均匀,因而具有比表面积大、表面活性高、化学反应速度快、溶解速度快、烧结体强度大以及独特的电性、磁性、光学性等,因而广泛应用于许多高新技术领域。 1.1 在材料领域的应用 超细粉体在材料领域应用广泛。如磁性材料、隐身隐形材料、高耐磨及超塑材料、新型冶金材料及建筑材料。利用超细陶瓷粉可制成超硬塑性抗冲击材料,可用其制造坦克和装甲车复合板,这种复合板较普通坦克钢板重量轻30%~50%,而抗冲击强度较之提高1~3倍,是一种极好的新型复合材料[2]。将固体氧化剂、炸药及催化剂超细化后,制成的推进剂的燃烧速度较普通推进剂的燃烧速度可提高1~10倍[3],这对制造高性能火箭及导弹十分有利。1.2 在化工领域的应用 将催化剂超细化后可使石油的裂解速度提高1~5倍,赤磷超细化后不仅可制成高性能燃烧剂,而且与其它有机物反映可生成新的阻燃材料。油漆、涂料、染料中固体成分超细化后可制成高性能高附着力的新型产品。在造纸、塑料及橡胶产品中,其固体填料如:重质碳酸钙、氧化钛、氧化硅等超细化后可生产出高性能的铜板纸、塑料及橡胶产品。 1.3 在生物医药领域的应用 医药经超细化后,外用或内服时可提高吸收率、疗效及利用率,适当条件下可改变剂型,如微米、亚微米及纳米药粉可制成针剂使用[4]。在医疗诊断方面可将超细粉经适当处理后注入或服入人体内进行各种病理诊断。 南京理工大学超细粉体与表面科学技术研究所已成功地为上海XX医药公司、常州XX公司及浙江XX公司等单位生产了大量超细硫糖铝及超细阿基诺维奇等药,产品性能提高,达到国际标准,因而大 第29卷第1期2001年2月 江苏化工 Jiangsu Chem ical Industry V ol.29N o.1 Feb.2001 收稿日期:2000-10-18 作者简介:刘宏英(1954年出生),女,江苏南京人,高级工程师,1980年毕业于华东工学院机械制造专业,长期从事超细粉体物料的制备、粉碎、分级等技术研究,已发表论文数篇。 第一讲绪论 粉体工程(粉体加工技术):是一门在掌握超细粉碎理论基础上,以超细粉碎设备结构及工作原理、超细粉碎工艺流程为主要学习内容的课程。 一非金属矿产及加工利用简介 1非金属矿产发展 非金属矿产:是指金属矿产和燃料矿产以外,自然产出的一切可以提取非金属元素或具有某种功能可供人们利用的、技术经济上有开发价值的矿产资源。 (因此类矿产大多不是以化学元素,而是以有用矿物为利用对象,所以亦称为工业矿物与岩石。)在人类发展过程中,非金属矿产起了决定性作用。 古代:石器(工具)陶器青铜器(金属)非金属矿产受挫 近代:技术的进步和材料结构的多元化,促使了非金属矿产地位不断上升。 从科学技术角度看:已进入信息时代 从矿产资源利用看:进入一个以非金属资源为中心的综合开发时代。 (50年代开始,世界非金属矿产产值已经超过金属矿产产值,发达国家非矿产值超过金属矿产2~3倍。) 我国非金属矿产发展情况 我国是世界上最早利用非金属矿产的国家之一。但是近代由于封建制度的闭关自守及帝国主义国家列强的侵略掠夺,我国的非金属矿产发展落后于西方发达国家。 我国已发现有经济价值的非金属矿产有100多种,是世界上品种齐全、储量丰富的少数国家之一。 储量居世界前列的非金属矿产有:石膏、石墨、滑石、膨润土、石棉、萤石、重晶石等 储量在世界上有重要地们的非金属矿产有:高岭土、硅藻土、沸石、珍珠岩、石灰石等。非常具有发展潜力的非金属矿产有:硅灰石、长石、凸凹棒石、海泡石等。 80年代开始我国非金属矿产日益受到关注(非金属在世界市场走俏)近十几年来我国非金属矿产出口增长,已成为出口创汇的一个重要方面。 但我国非金属矿产加工技术――比较落后 出口的非金属矿产产品种类――原矿和初级产品 (许多工业部门和人们日常生活所需的非金属矿深加工产品还需进口,有的甚至是我们出口的原矿或初级产品加工而成。) 2非金属矿产开发利用新趋势 从目前国内外非金属矿产开发利用的特点,可反映出如下几个趋势: (1)已开发的老品种,其利用范围和开发深度不断扩大。 体现形式――大部分矿种已不限于一两个工业部门的少数用途,老矿种的新特 性新功能不断被发现并得到利用(如高岭土)。 (2)新开发的新矿种不断出现,且许多新矿种在应用方面表现出独特性能。 (3)由直接利用非金属矿原料或粗加工产品(选矿精矿及粉料产品)向深加工及制成品方向扩展。 固体分散技术在药剂学中的研究进展 [作者:未知来源:医学资讯网【字体:小大】繁体版] 摘要综述了近年来国内外固体分散技术在药剂学中的应用进展,讨论了迄今固体分散技术研究过程中的一些主要发展,包括制备及影响因素、稳定性、释药、各种剂型等,指出了它的发展前景和尚待解决的问题。 在药剂学中,常采用固体分散技术来提高难溶性药物的溶解性能,从而来提高药物的生物利用度,增加药效。 1、药物/聚维酮(PVP)系统 PVP在许多有机溶剂和水中都具有良好的溶解能力,因此通常用溶剂法来制备以PVP为载体的固体分散物。 PVP主要用于提高水难溶性药物的溶出,通常可以将之与主药共同溶于溶媒中,然后采用真空干燥、冷冻干燥、喷雾干燥等方法除去溶剂,最终形成药物与PVP的共沉淀物。 药物/PVP系统的释药行为受多种因素影响。单从PVP的用量来看,通常得到的结论是随着PVP用量的增大,药物在水中的溶出速率和溶出程度都有所提高。 不同型号的PVP对固体分散物的释药效果也有很大影响。一般随着PVP相对分子质量的增加,粘度也随之增加,不同相对分子质量的PVP与药物的相互作用强度不同。 药物/PVP固体分散系统一般应选用药物和PVP都能溶解的溶剂或混合溶剂。 在用PVP制备共沉淀物的过程中一般都会遇到所得物粘稠、溶媒难以除尽的问题,而且最后产物一般都具有很强的引湿性,这种情况可尝试采用溶剂沉积法解决 2、药物/聚乙二醇(PEG)系统 一般使用相对分子质量为1000~20000的PEG作为固体分散体载体,由于这个范围内的PEG的熔点都很低,所以一般采用熔融法制备。PEG在水中的溶解良好,也能溶于多种有机溶剂,所以也可以采用溶剂法制备。 PEG固体分散体一般是低共融物或固体溶液。 PEG的相对分子质量对药物/PEG系统的释药影响比较复杂。对不同的药物,呈现不同的结果。 3、药物/丙烯酸树脂(EU)系统 EU是甲基丙烯酸共聚物和甲基丙烯酸酯共聚物的统称。以丙烯酸树脂作为载体制备固体分散体来改变药物溶解性能的研究很多,一般都采用溶剂法制备。 4、药物/乙基纤维素(EC)系统 EC是纤维素的乙基醚,用其为载体制备固体分散体常应用在缓控释方面。一般采用溶剂法制备,其优点是不易吸湿。 5、其他 5.1羟丙基甲基纤维肽酸酯(HPMCP) HPMCP是一种肠溶材料,制备固体分散体最为常用的型号是HP-55,其在pH值5.5开始溶解周。以HPMCP为载体制备固体分散体来改变药物的溶解性能和提高生物利用度有很多成功的报道。 5.2尿素尿素是最早应用到固体分散技术的辅料之一,在水中和许多有机溶剂中都有很好的溶解度。但由于尿素所形成的固体分散物中很多溶解性提高得不如其他辅料显著,而且相当部分形成的是简单的低共熔混合物,所以现在不常用于固体分散体的载体。 金属超细粉体制备的研究进展 摘要:简要介绍了超细粉体的制备方法,并介绍了电爆炸法和电弧等离子法制备AI、Mg 粉体的工艺技术及其研究进展。这2种方法具有产品颗粒直径分布窄、粒度大小易于控制和调节、产品纯度高、便于收集、无污染等优点,且易于工业化。它们是目前生产金属细颗粒较环保和成本较低的方法。 关键词:水反应金属燃料;Al;M g;粉体;电爆炸法;电弧等离子法 1. 引言 俄罗斯“暴风雪”超高速鱼雷利用“超空泡”(supercavitation)原理突破了水下航行体的速度限制.达到了200节航速【1】。。其所用动力推进系统为水冲压发动机,该发动机使用的燃料是“水反应金属燃料”,该鱼雷具体使用的是“Mg基水反应金属燃料”【2】。“暴风雪”鱼雷的出现引起了美、德、日等国对水冲压发动机和水反应金属燃料的极大关注,并展开大规模的研究。水反应金属燃料的优点是不仅能量特性高,而且具有充分利用雷外海水作为能源的特点,能够显著提高燃料单位体积的能量密度,使鱼雷超高速、远航程航行成为可能【3】。 目前研究所采用的水反应金属燃料的主要原料有:活性金属如Al、Mg、B、Ti、Li、Na、K、zr、w等,金属氢化物如AlH 3、M gH 2、B 2H。、ZrH:及LiAIH。及一些活性较高的金属氧化物和金属碳化物等。考虑到成本、毒性、能量密度等各方面的问题,Mg和Al 是最佳选择14】。与Mg基金属水反应燃料相比,A1的成本更低,来源更广,稳定性更好,最主要的是Al基燃料的比冲要大于Mg基燃料的比冲【5】。 对于金属燃料能否用于水冲压发动机的要求,除了看其能量密度能否满足要求外,还要看其粒度、纯度能否满足点火要求等;而决定其点火温度的主要因素是金属粒子粒度的大小。若想降低或选择合适的金属粒子的点火温度,就必须制备出超细颗粒(包括微米级、亚微米级和纳米级粒子)的金属粒子。 超细粒子的制备方法 对于超细粒子的制备已经报道了许多方法,从这些报道来看,超细粉体的制备方法可根据反应体系的不同而分为气相法、液相法和固相法【6】。 气相法一般是指用气体原料或将原料蒸发成气体,然后通过化学反应或物理作用再生成超细颗粒的方法。这类方法中包括气相化学反应、激光合成法、电爆炸法、惰性气体冷凝法和电弧等离子体法。 气相法制备金属超细粒子的特点是产品纯度高、分散性良好、粒子粒径分布窄、粒径小。此外,通过控制气氛可以制备液相法难以制备的金属、碳化物、氮化物、硼化物等非氧化物超细粉体【7】o 液相法(也称溶液反应法)是当前实验室和工业上广泛采用的合成高纯超细粉体的方法。其主要优点是能精确控制化学组成,易于添加微量有效成分,超细粒子形状和尺寸也较容易 纳米TiO2的液相法制备及其研究现状 摘要:作为一种新型的无机材料,纳米TiO2以其稳定的化学性质、催化效率高、无毒、耐腐蚀性强而倍受关注,制备方法主要有气相法、液相法和固相法三大类,重点介绍了纳米TiO2的液相制备法及其研究现状,并对纳米TiO2粉体的应用情况进行了概述。 关键词:纳米TiO2;液相法;研究;应用 0.前言 纳米材料[1]指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料,一般直径在1~100nm之间。由于纳米微粒具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应以及量子隧道效应,从而展现多种特殊性质。而纳米TiO2是纳米材料中的重要一员,包括纳米颗粒、纳米线、纳米薄膜、纳米块材料和纳米复合材料[2,3]。由于纳米TiO2化学性质稳定、氧化能力强、无毒无害、价格便宜催化能力强而且没有二次污染等诸多优点而在气体净化、抗菌除臭涂料表面自清洁等领域具有特别重要的应用价值和发展前景,因此倍受关注,其开发与制备更是现在研究纳米TiO2的热点之一。 1.纳米TiO2的制备 纳米TiO2粉体的制备方法分为气相法、液相法和固相法。但是液相法是现在最常采用的,主要原因[4,5]在于:气相法中原子移动起来过于自由,容易因为碰撞而改变方向,影响反应的持续高效进行,而在固相法中原子则基本不改变位置,且固相间的反应是通过混合固体颗粒来实现的,这样混合的效果极其粗糙,仍需进一步的细化,但是在液体中自由程度相对比较适中。因此,液相法相比之下更加合理,并且液相法原料来源广泛、设备简单得到的颗粒的活性好。 液相法制备氧化物的基本原理[6]是将可溶于水或有机溶剂的金属盐按化学计量比制备成溶液,然后用沉淀剂或通过水解、蒸发升华等方式使金属离子均匀沉淀或析出,最终经过干燥得到相应的氧化物。对于组分比较复杂的材料同样容易得到均匀的分散性较好的粉末。该法制备TiO2通常有:溶胶-凝胶法(sol-gel)、液相沉淀法(LPD法)、水热合成法、微乳液法。 超细粉体洗涤 超细粉体(纳米粉体)洗涤纯化 1、超细粉体(纳米粉体)洗涤纯化 ?纳米氧化钛、氧化锌、氧化铝等氧化物的洗涤 ?纳米钛酸钡、碳酸钡等无机盐的洗涤 ?纳米抗菌材料的洗涤 ?纳米金刚石、银粉等的洗涤 ?纳米高岭土、蒙矿石等矿石的洗涤 ?纳米药粉的洗涤 ?纳米钛硅分子筛的洗涤 ?纳米催化剂的洗涤、浓缩 1.1 超细粉体陶瓷膜处理技术 在化工等领域,经常面临粉体颗粒悬浮液的固液分离过程。随着科技的进步,粒子的尺度逐渐趋于超细化,超细粒子的固液分离,特 别是固液非均相高效分离极为困难。由于微粒的布朗运动,传统的重 力沉降几乎无法使用。 以滤布为过滤介质的各类过滤技术,一方面由于过滤介质的制约,对超细颗粒过滤的截留性能差,产品流失严重,另一方面它是靠滤饼层颗粒的架桥作用来实现颗粒的截留,如果颗粒越小,形成的滤饼层就越致密,随着滤饼层的不断增厚,过滤阻力大,过滤速度越来越小,滤饼的洗涤也十分困难,洗涤效果差,操作劳动强度大。离心分离难以实现大型化,一般的工业离心机只能分离粒径在微米级的颗粒,而且离心洗涤操作复杂,劳动强度大,效率低。水力旋留器也是依靠离心力的作用,使固体颗粒进行分离,但是主要用于液相湿法分级,而且其分离的临界粒径一般在 10 微米以上。 近年来发展的无机陶瓷膜在液体分离领域应用日益广泛,它独特的错流过滤方式优异的物理、化学性能和机械强度,为超细粉体的生 产提供了新型的分离与洗涤技术。 无机陶瓷膜具有耐腐蚀,机械强度高,孔径分布窄等突出优点,并且清洗方便,膜通量高,使用寿命长。处理粉体洗涤和浓缩时具有操作稳定,通量较高,出水水质好,占地面积小。 1.2 陶瓷膜回收硫酸法生产钛白粉中废酸和废水中的钛白颗粒实 例: 钛白粉是重要的化工产品,可广泛地用于涂料、塑料、造纸、化纤、橡胶、搪瓷等行业。硫酸法钛白粉生产工艺中最大的问题在于 中国畜牧兽医报/2008年/5月/4日/第011版 动物保健 常用固体分散技术 卢胜明 李英伦 固体分散技术通常是将一种难溶性药物以分子、胶态、微晶或无定形态分散在另一种水溶性材料或分散的难溶性、肠溶性材料中,呈固体分散体。 固体分散技术是上世纪60年代初开始发展起来的新技术,研究表明,应用固体分散技术,可显著改善难溶性药物的溶解度、溶出速率及生物利用度。近年来,采用水溶性聚合物、脂溶性材料、脂质材料等为载体制备固体分散技术,成为缓释和控释制剂,大大扩展了固体分散技术的应用范围。固体分散体作为中间剂型,可以根据需要制成胶囊剂、片剂、滴丸剂、软膏剂、栓剂以及注射剂等。其中后3种剂型在兽药生产中有重要意义。目前固体分散技术在兽药制剂中应用极少,在国内兽药制剂技术普遍偏低的情况下,固体分散技术为兽药的剂型改革提供了新途径。 载体材料 固体分散体的溶出速率在很大程度上取决于所用载体材料的特性。常用载体材料可分为水溶性、难溶性和肠溶性三大类,几种载体材料可联合应用,以达到所要求的效果。 水溶性载体材料常用的有高分子聚合材料、表面活性剂、有机酸以及糖类等。 (1)聚乙二醇类。聚乙二醇类具有良好的水溶性,亦能溶于多种有机溶剂,使药物以分子状态存在,且在溶剂蒸发过程中黏度骤增,可防止药物聚集。(2)聚维酮类。聚维酮化学名称为聚N 一乙烯基毗咯烷酮,为高分子聚合物。无毒,熔点较高,对热稳定(150℃变色),易溶于水和多种有机溶剂,对多种药物有较强抑晶作用,但成品对湿稳定性差。PVP医药上常用规格包括PVPk15、PVPk30、PVPk90等。(3)表面活性剂类。作为载体材料的表面活性剂大多含有聚氧乙烯基,其特点是溶于水或有机溶剂,载药量大。常用的有泊洛沙姆,一种环氧乙烷和环氧丙烷的嵌段共聚物,为片状固体,毒性小,对黏膜刺激性极小。(4)有机酸类。该类载体材料的分子量较小,如柠檬酸、酒石酸、琥珀酸、胆酸及脱氧胆酸等,易溶于水而不溶于有机溶剂。此类一般不适用于对酸敏感的药物。 难溶性固体材料(1)纤维素。乙基纤维素,溶于有机溶剂,有较大黏性,载药量大,稳定性好。EC固体分散体中释药率受扩散控制,EC用量对释药速度有很大影响。在EC固体分散物中加入羟丙基纤维素。PVP、PEG等水溶性物质作孔调节释药速度,可获得理想的缓释效果。(2)聚丙烯酸树脂类。此类产品在胃液中可溶胀,在肠液中不溶,不被吸收,对机体无害,多用于制备缓释性的固体分散体。为了调节释放速率,可适当加入水溶性载体材料。常用品种有聚丙烯酸树脂。(3)其他类。常用的有胆固醇β-谷甾醇、棕榈酸甘油脂、胆固醇硬脂酸酯、巴西棕榈蜡及蓖麻油蜡等脂质材料。 肠溶性载体材料(l)纤维素类。常用的有醋酸纤维素酯、羟丙基甲基纤维素酚酸酯及羧甲基纤维素等,可用于制备胃中不稳定的药物在肠道中释放和吸收、生物利用度高的固体分散。(2)聚丙烯酸树脂类。常用Ⅱ及Ⅲ号聚丙烯酸树脂,前者在pH值大于6的介质中溶解,后者在pH 值大于7以上的介质中溶解,两者可合用,制成缓释型固体分散体。 常用固体分散技术 不同药物采用何种分散技术,主要取决于药物性质和载体材料的结构、性质、熔点及溶解性能等,常用下列5种方法制备固体分散体。 熔融法将药物与载体材料混匀,加热至熔融,在剧烈搅拌下迅速冷却成固体,或将此熔融物倾倒在不锈钢板上成薄层,在板的另一面吹冷空气或用冰水,使其骤冷成固体。再将此固体在 固体分散体的制备 沈阳药科大学 药物制剂实验教学中心 一、实验目的 1.掌握共沉淀法及溶剂-熔融法制备固 体分散体的制备工艺。 2.初步掌握固体分散体形成的验证方法。 二、实验指导 固体分散体(solid dispersion)系指药物以分子、胶态、微晶等状态均匀分散在某一固态载体物质中所形成的分散体系。固体分散体的主要特点是利用性质不同的载体使药物高度分散以达到不同要求的用药目的:增加难溶性药物的溶解度和溶出速率,从而提高药物的生物利用度;或控制药物释放及控制药物于小肠释放等。固体分散体为中间产物,可以根据需要进一步制成胶囊剂、片剂、软膏剂、栓剂以及注射剂等。 固体分散体所用载体材料可分为水溶性载体材料、难溶性载体材料、肠溶性载体材料三大类。载体材料在使用时可根据制备目的选择单一载体或混合使用载体。若达到增加难溶性药物的溶解度和溶出速率用药目的,一般可选择水溶性载体材料,如聚乙二醇类,聚维酮类等。 固体分散体的类型有,固体溶液,简单低共溶混合物、共沉淀物。 固体分散物制备方法有熔融法、共沉淀法、溶剂熔融法。固体分散体中药物分散状态可呈现分子状态、亚稳定态及无定形态、胶体状态、微晶状态。可选择下列方法溶解度及溶出速率法、热分析法、粉末X射线衍射法、红外光谱法等进行物相鉴别,必要时可同时采用几种方法进行鉴别。 固体分散体的速释原理是药物分散状态或药物所形成的高能态可增加药物溶出度,同时载体材料对药物溶出具有促进作用。 三、实验内容与操作 尼莫地平-PVP共沉淀物的制备 1.处方 尼莫地平0.2g PVPk30 1.0g 纳米粉体的制备方法及团聚简介 摘要:本文简要综述了制备纳米粉体的相关方法,物理方法有气体冷凝法、侧射法、高能机械球磨法等,化学方法有固相配位化学法、溶胶-凝胶法、沉淀法、化学气相沉积法等。并且简要的介绍了团聚的原因及如何防止纳米团聚 关键词:纳米粉体;制备方法;团聚 近年来,随着科学技术的发展,世界各地许多科学家都在积极开展新材料尤其是纳米材料的研究。纳米材料包括零维颗粒材料、一维纳米针、二维纳米膜材料以及三维纳米晶体材料。纳米颗粒一般在1~100nm之间,处于微观粒子和宏观物体之间的过渡区域。它具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等特性。这些特性使其呈现出一系列奇异的物理、化学性质,目前在国防、电子、化工、轻工、核技术、航空航天、医学和生物工程等领域中具有重要的应用价值。为此,本文简要综述了纳米粉体的相关方法。 1 . 纳米粉体材料的制备方法 1.1 物理法 1.1.1 气体冷凝法[1] 气体冷凝法(IGC),其主要过程是在低压的氩、嗐等惰性气体中加热金属,使其蒸发,产生原子雾,经泠凝后形成纳米颗粒。纳米合金可通过同时蒸发数种金属物质得到;纳米氧化物可在蒸发过程中真空室内通以纯氧使之氧化得到。这种方法是制备清洁界面的纳米粉体的主要方法之一。 1.1.2 侧射法[1] 用两块金属板分别作阳极和阴极,阴极为蒸发用的材料,在两电极间充入氩气,在两电极之间施加适当电压,两电极间的辉光放电促使氩离子的形成,在电场作用下,氩离子冲击阴极材料,使靶材原子从其表面沉积下来。而且加大被溅射的阴阳表面可提高纳米微粒的获得量。该方法可有效控制多种高熔点和低熔点的纳米金属;能制备多组元的化合物纳米颗粒。 1.1.3 高能机械球磨法[1] 高能球磨法是近年来发展起来的一种制备纳米粉体材料的方法,该方法尤其是在制备合金粉末方面具有良好的工业应用前景。它是将欲合金化的元素粉末混合起来,在高能球磨机长时间运转,将回转机械能传递给金属粉末,依靠求魔过程中粉末的塑形变形产生复合,并发生扩散和固态反应而形成合金粉末。由于该过程引入大量的粉末颗粒应变、缺陷以及纳米量级的微结构,使合金过程的热力学和动力学不同于普通的固态反应过程,有可能制备出常规液态或气相难以合成的新型合金。此外,通过高能机械球磨中气氛的控制与外部磁场的引入,使这一技术得到了较大的发展。 1.2 化学法 固体分散体制备技术进展 [摘要]固体分散体是指高度分散于惰性载体中形成的以团体形式存在的分散体系,固体分散体制备技术是将难溶性药物高度分散在固体载体材料中,形成固体分散体的新技术。 研究表明,用适当的载体材料制备固体分散体,可以改善药物的溶解性能,加快溶出速度,提高生物利用度,实现药物高效、速效、长效化,也可控制药物靶向释放。将药物加工成特定的剂型,用于增加药物稳定性,避免药物氧化、水解等。固体分散体出现以来的各种实际应用表明,固体分散体的研究对于制剂的生产和新药的开发具有重要的意义。 [关键词]固体分散技术;固体分散体;溶解度;溶出速率;生物利用度 固体分散技术是指制备制剂时将固体药物,特别是难溶性药物高度分数在另一种固体载体中的新技术。其主要特点是提高难溶药物的溶出速率和溶解度,以提高药物的吸收和生物利用度。1961年Sekiguchi等【1】提出了固体分散体(solid dispersion,SD)的概念,并以尿素为载体材料,用熔融法制备磺胺噻唑固体分散体,口服后吸收及排泄均比口服磺胺快,1963年Levy等制得分子分散的固体分散体,溶出速率增高,也更易吸收。固体分散体在中药制剂上的应用始于1970年芸香油滴丸的上市。Chiou等【2】于1971年对固体分散体的形成原理,制备工艺及老化等问题进行了研究,为固体分散技术的发展奠定了基础。1978年Francois等【3】 首次提出固体分散体在熔融时装入硬胶嚷中,在室温下固化。此后,人们对固体分散体进行了广泛的研究,其目的多用于改变难溶性药物的溶解性能,制备高效,速效制剂,所采用辅料的品种越来越多,工艺也趋于成熟。 固体分散体是指将药物高度分散于惰性载体中,形成的一种以团体形式存在的分散体系[4]。研究表明,将难溶性药物在水溶性载体中形成分子分散体系,可以改善药物的溶解性能,加快溶出速度,提高生物利用度。而固体分散制剂技术是将药物与载体混合制成高度分散的固体分散体的一项新型制剂技术。固体分散制剂技术的最早实际应用却是丹麦Ferrossam制药公司,于1933年首次应用脂油性的氢化植物油为基质,以稀乙醇为冷却剂制备维生素AD滴九。 近年来,固体分散己从增加药物的溶解性能,提高生物利用度进入到缓(控)释和靶位释药研究。人们采用水溶性聚合物、脂溶性材料、脂质材料等为载体制备固体分散体,成为缓释和控释制剂,大大扩展了固体分散技术的应用范围。固体分散体作为中间剂型,可以根据需要制成各种不同的制剂,为药物的剂型改造提供了新的途经。因此,该项技术日益受到研究者和新药开发者的重视。 1固体分散体增加药物溶出的机制 口服固体制剂进入体内后,均需经过溶出过程,才能透过生物膜被机体吸收。难溶性药物由于其溶出速度受溶解度的限制,影响了药物吸收,因此作用缓慢,生物利用度较低。根据Noyes-Whitney溶出速度方程,dc/dt=K?S?C(dc/dt为药物溶出速度,S为药物 固体分散体制剂技术的原理与发展历史 药本九九尹超群 3031999024 [摘要]固体分散体是指高度分散于惰性载体中形成的以团体形式存在的分散体系。研究表明,用适当的载体材料制备固体分散体,可以改善药物的溶解性能,加快溶出速度,提高生物利用度,实现药物高效、速效、长效化;也可控制药物靶向释放。将药物加工成特定的剂型,用于增加药物稳定性,避免药物氧化、水解等。固体分散体出现以来的各种实际应用表明,固体分散体的研究对于制剂的生产和新药的开发具有重要的意义。本文将就固体分散体的原理、分类、特点、载体种类、制备方法和应用作一综述。 [关键词]固体分散技术;固体分散体;溶解度;溶出速率;生物利用度 固体分散体是指将药物高度分散于惰性载体中,形成的一种以团体形式存在的分散体系[1]。研究表明,将难溶性药物在水溶性载体中形成分子分散体系,可以改善药物的溶解性能, 加快溶出速度,提高生物利用度。而固体分散制剂技术是将药物与载体混合制成高度分散的固体分散体的一项新型制剂技术。固体分散制剂技术的最早出现于丹麦Ferrossam制药公司,于1933年首次应用脂油性的氢化植物油为基质,以稀乙醇为冷却剂制备维生素AD滴九。1956年Bjornssion等开始用水溶性的聚乙二醇(PEG)4000为基质,植物油为冷却剂制备苯巴比妥滴丸。但大多数学者仍认为固体分散技术是60年代由Sekiguchi(1961年)制备磺胺噻唑(ST)—尿素固体分散物开始逐渐发展起来的一种新方法。 近年来,固体分散己从增加药物的溶解性能,提高生物利用度进入到缓(控)释和靶位释药研究。人们采用水溶性聚合物、脂溶性材料、脂质材料等为载体制备固体分散体,成为缓释和控释制剂,大大扩展了固体分散技术的应用范围。固体分散体作为中间剂型,可以根据需要制成各种不同的制剂,为药物的剂型改造提供了新的途经。因此,该项技术日益受到研究者和新药开发者的重视。本文将就固体分散体的原理、分类、特点、载体种类、制备方法和应用作一简略介绍。 1固体分散体增加药物溶出的机制[2] 口服固体制剂进入体内后,均需经过溶出过程,才能透过生物膜被机体吸收。难溶性药物由于其溶出速度受溶解度的限制,影响了药物吸收,因此作用缓慢,生物利用度较低。根据Noyes-Whitney溶出速度方程,dc/dt=K·S·C(dc/dt为药物溶出速度,S为药物表面积,C为溶解度),溶出速度随表面积的增加而增加。因此,提高药物的分散度,减小药物粒度,使比表面积增加,则可以加快药物的溶出速度,提高生物利用度。固体分散技术正是通过适当的方法,将药物形成分子、胶体或超细状态的高分散体,而载体又为水溶性物质,从而改善了药物的溶解性能,加快溶出速度。 2 固体分散体分类 固体分散体按药剂学释药性能分为速释型固体分散体,缓(控)型固体分散体和靶向释药型固体分散体。 2.1 速释型固体分散体。 速释型固体分散体就是利用强亲水性载体制备的固体分散体系,这种类型的固体分散物在固体分散体研究中占绝大比重。 对于难溶性药物而言。利用水溶性或体制备的固体分散物,不仅可以保持药物的高度分散状态,而且对药物具有良好的润湿性。这在提高药物溶解度,加快药物溶出速度,从而提高药物的生物利用度方面具有重要的意义,例如西南制药三厂用溶融法,以PEG6000为载体,制成灰黄霉素滴九,结果表明,别成分散物口服2h内几乎完全吸收,而微粉片30-80h 内方吸收44.3%,药物-载体比1:10-1:5的灰黄霉素分散物在人体内的吸收量比微粉片高1倍多。 超细粉体加工中的几个技术问题 摘要:介绍了超细粉体的应用、制备设备、发展趋势,以及超细粉体在加工发面的几个技术问题。 关键词:超细粉体;制备; 应用;分散 1.超细粉体概述 1.1定义 对于超细粉体的粒度界限,目前尚无完全一致的说法。各国、各行业由于超细粉体的用途、制备方法和技术水平的差别,对超细粉体的粒度有不同的划分,例如日本将超细粉体的粒度定为0.1μm以下。最近国外有些学者将100μm~1μm的粒级划分为超细粉体,并根据所用设备不同,分为一级至三级超细粉体。对于矿物加工来说,我国学者通常将粒径小于10μm的粉体物料称为“超细粉体”。 1.2超细粉体的特性 目前,对超细粉体的特性还没有完全了解,已经比较清楚的特性可归纳为以下几点:(1)比表面积大。由于超细粉体的粒度较小,所以其比表面积相应增大,表面能也增加。比表 面积大,使其具有较好的分散性和吸附性能。 (2)活性好。随着粒度的变小,粒子的表面原子数成倍增加,使其具有较强的表面活性和催化 性,可起补强作用,具有良好的化学反应性。 (3)熔点低。许多研究表明,物质的粒径越小,其熔点就越低。 (4)磁性强。超细粉体的体积比强磁性物质的磁畴还小,这种粒子即使不磁化也是一个永久磁 体,具有较大的矫顽力,是制造高密度记录磁带的优良原料。 (5) 光吸收性和热导性好。超细粉体特别是超细金属粉体,当粒度小于100nm以后,大部分 呈黑色,且粒度越细色越黑,这是光完全被金属粉体吸收的缘故。 1.3超细粉体的制备方法 超细粉体的制备方法有很多,但从其制备的原理上分主要有两种:一种是化学合成法,一种是物理粉碎法。化学合成法是通过化学反应或物相转换,由离子、原子、分子经过晶核形成和晶体长大而制备得到粉体,由于生产工艺复杂、成本高、而产量却不高,所以化学合成法在制备超细粉体方面应用不广。物理粉碎法是通过机械力的作用,使物料粉碎。物理粉碎法相对于化学合成法,成本较低,工艺相对简单,产量大。因此,目前制备超细粉体材料的主要方法为物理粉碎法。常用的超细粉碎设备有气流粉碎机、机械冲击粉碎机、振动磨、搅拌磨、胶体磨以及球磨机等。 2超细粉体的应用 超细粉体不仅本身是一种功能材料,而且为新的功能材料的复合与开发展现了广阔的应用前景。超细粉体由于粒度细、分布窄、质量均匀,因而具有比表面积大、表面活性高、化学反应速度快、溶解速度快、烧结体强度大以及独特的电性、磁性、光学性等,因而广泛应用于许多技术领域。 2.1化工、轻工行业 超细粉体可用作填料填充PP和PVC等塑料,降低原料成本,改善制品性能。将石墨加工成GRT节能减磨添加剂,可改善机械润滑性,节约汽车燃油,减少大修次数;超细高岭土作纸张填料,能提高纸的白度,提高产品档次;另外还可将许多超细粉体制成高效催化剂,应用于石油工业的催化裂化。目前还结合低温、冷冻及脆化技术,将橡胶、塑料和合成树脂等有机高分子材料加工成有机物超细粉体。 2.1微电子工业 超细粉体在微电子行业中应用的典型代表有电子浆料(TiO2、BaTiO3、Cu)、磁记录材料(γ--Fe2O3)及电子陶瓷粉料(BaTiO3)。另外还有传感器(SnO2)和光、电波吸收材料及 粉体的合成制备方法发展状况 如今,粉体的合成制备经过多年的发展,制备合成方法已经变得各种各样按理论也可分为物理和化学方法等纳米粒子的制备方法很多,可分为物理方法和化学方法。 1.物理方法 (1)真空冷凝法用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等离子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。 2)物理粉碎法通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。 (3)机械球磨法采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素纳米粒子、合金纳米粒子或复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。 2. 化学方法 (1)气相沉积法 利用金属化合物蒸气的化学反应合成纳米材料。其特点产品纯度高,粒度分布窄。 (2)沉淀法把沉淀剂加入到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料。其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备氧化物。 (3)水热合成法高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成,再经分离和热处理得纳米粒子。其特点纯度高,分散性好、粒度易控制。 (4)溶胶凝胶法金属化合物经溶液、溶胶、凝胶而固化,再经低温热处理而生成纳米粒子。其特点反应物种多,产物颗粒均一,过程易控制,适于氧化物和Ⅱ~Ⅵ族化合物的制备。 (5)微乳液法两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成乳液,在微泡中经成核、聚结、团聚、热处理后得纳米粒子。其特点粒子的单分散和界面性好,Ⅱ~Ⅵ族半导体纳米粒子多用此法制备。 按照反应物的相可分为三类气相合成法,固相合成法和液相合成法。 一、气相合成法 (1)电阻加热法是通过电阻加热来实现气相粉体制备的方法,典型工艺如蒸 实验三陶瓷粉体的制备 (液相法粉体材料的制备) [实验目的] (1)了解超细粉的基本概念及其应用 (2)了解超细粉体的液相制备方法及其实验原理 [实验原理介绍] (I)超细粉 超细粉通常是指粒径为1~100 nm的微粒子,其处于微观粒子和宏观物体之间的过渡状态。由于极细的晶粒大量处于晶界和晶粒内,缺陷的中心原子以及其本身具有的量子体积效应、量子尺寸效应、表面效应、介电限域效应和宏观量子隧道效应,使超细粉体材料在光、电、磁等方面表现出其他材料所不具备的特性,是重要的高科技的结构和功能材料,因而受到极大关注,目前在冶金、化工、轻工、电子、航天、医学和生物工程等领域有着广泛的应用。 目前,超细粉的研究主要有制备、微观结构、宏观性能和应用等四个方面,其中超细粉的制备技术是关键,因为制备工艺和过程控制对纳米微粒的微观结构和宏观性能具有重要的影响。本文将介绍超细粉体的一些主要的液相制备方法及其技术特点。 (II)超细粉体的液相制备方法 液相法制备的主要特征:(1)可将各种反应的物质溶于液体中,可以精确控制各组分的含量,并实现了原子、分子水平的精确混合; (2)容易添加微量有效成分,可制成多种成分的均一粉体;(3)合成的粉体表面活性好; (4)容易控制颗粒的形状和粒径; (5)工业化生产成本较低等。 液相法制备按原理可分为物理法和化学法。(1)物理法:将溶解度高的盐的水溶液雾化成小液滴,使其中盐类呈球状均匀地迅速析出.为了使盐类快速析出,可以采用加热蒸发或冷冻干燥等方法,最后将这些微细的粉末状盐类加热分解,即可得到氧化物微粉。主要包括超临界法和溶剂蒸发法;(2)化学法是指通过在溶液中的化学反应生成沉淀,将沉淀物加热分解,可制成纳米粉体材料, 涡轮式超细粉体分级机作为常用的超细粉碎设备之一,广泛应用于非金属矿物及化工原料等的超细粉碎,具有如下特点,粒度分布较窄、颗粒表面光滑、产品细度均与,颗粒形状规则、纯度高、活性大、分散性好。产品受污染少,因为超细粉体分级机是根据物料的自磨原理而对物料进行粉碎,粉碎腔体对产品的污染少,因此特别适于药品等不允许被金属和其他杂质沾污的物料粉碎。适合粉碎低熔点和热敏性材料及生物活动制品,因为超细粉体分级机以压缩空气为动力,压缩气体在喷嘴处的绝热膨胀会使系统温度降低,所以工作过程中不会产生大量的热。 (涡轮式超细粉体分级机-图例) 1)分级机槽体的倾角 槽底倾角主要决定于返砂水的必要提升高度,并以矿砂不过分地下滑为限度。在生产中能够改变的结构参数主要是溢流堰高度,但该项因素在生产初期一经确定,平时也很少变动。 槽体的倾角大小还影响螺旋叶片对矿浆的搅动程度,因而也就影响溢流产物的质量,槽子的倾角小,分级机沉降面积大,溢流细度较细;反之,槽子的倾角增大,沉降面积减小,粗粒物料下滑机会较多, 溢流粒度变粗。 槽体的倾角根据工艺要求确定,一般在12°-18°30′之间,当要求分级粒度细时取小值,反之取大值。 2)分级机上下排矿口位置和大小 分级机槽体底部为半圆形的矩形长槽,槽子上端底部开有返砂排出口,下端开有溢流口。靠近槽体中部的侧壁开有给矿口,一般情况,给矿口在溢流面以下50mm,当给入矿浆的流大时,给矿口应低于溢流面100mm以下,以减小流速对温流的影响。 (涡轮式超细粉体分级机-图例) 分级机下开口高低、分级机下开口大小、分级机上开口高低、分级机上开口大小是在设备安装期间进行现场制作的,在许多选厂,因为在设备安装中分级机开口大小高低没 有进行调整好,而工人在操作过程中又不太留意,无形也是影响了磨矿作业。分级机下开口低,相对是矿砂沉淀区大了,所以返砂量将大,磨矿细度相对细,分级机下开口大,相对是矿砂沉淀区大了,水流较为平缓,所以返砂量将大,溢流细度相对细。分级机上开口低,返砂量相对大,溢流细度相对液相法制备超细粉体的原理及特点

固体分散体题目及答案

超细粉体的应用及制备

粉体加工技术

固体分散技术--药剂研发技术经验总结

金属超细粉体制备的研究进展

液相法制备纳米二氧化钛及其应用(1)(2)

超细粉体洗涤

常用固体分散技术

固体分散体的制备

纳米粉体的制备方法及其研究进展

固体分散体制备技术

固体分散制剂技术的原理与发展历史

超细粉体存在的技术问题

粉体的合成制备方法

实验三 液相法粉体材料的制备

简述涡轮式超细粉体分级机操作与技巧