冠状动脉血栓抽吸临床应用专家共识

手动血栓抽吸导管手动抽吸的原理是利用注射器抽吸

产生负压吸出血栓。抽吸装置由抽吸导管、压力延长管、抽吸注射器、抽吸物滤网等基本部件组成,抽吸导管一般带有可锁定接头或三通。目前,临床应用的手动抽吸导管根据头端开孔的设计多为斜面切孔型,也有个别品牌为斜面切孔+侧孔型(如Diver CE)。多数血栓抽吸导管杆部有金属编织结构,且多采用密度相同的固定编织(如ZEEK)。为提高导管

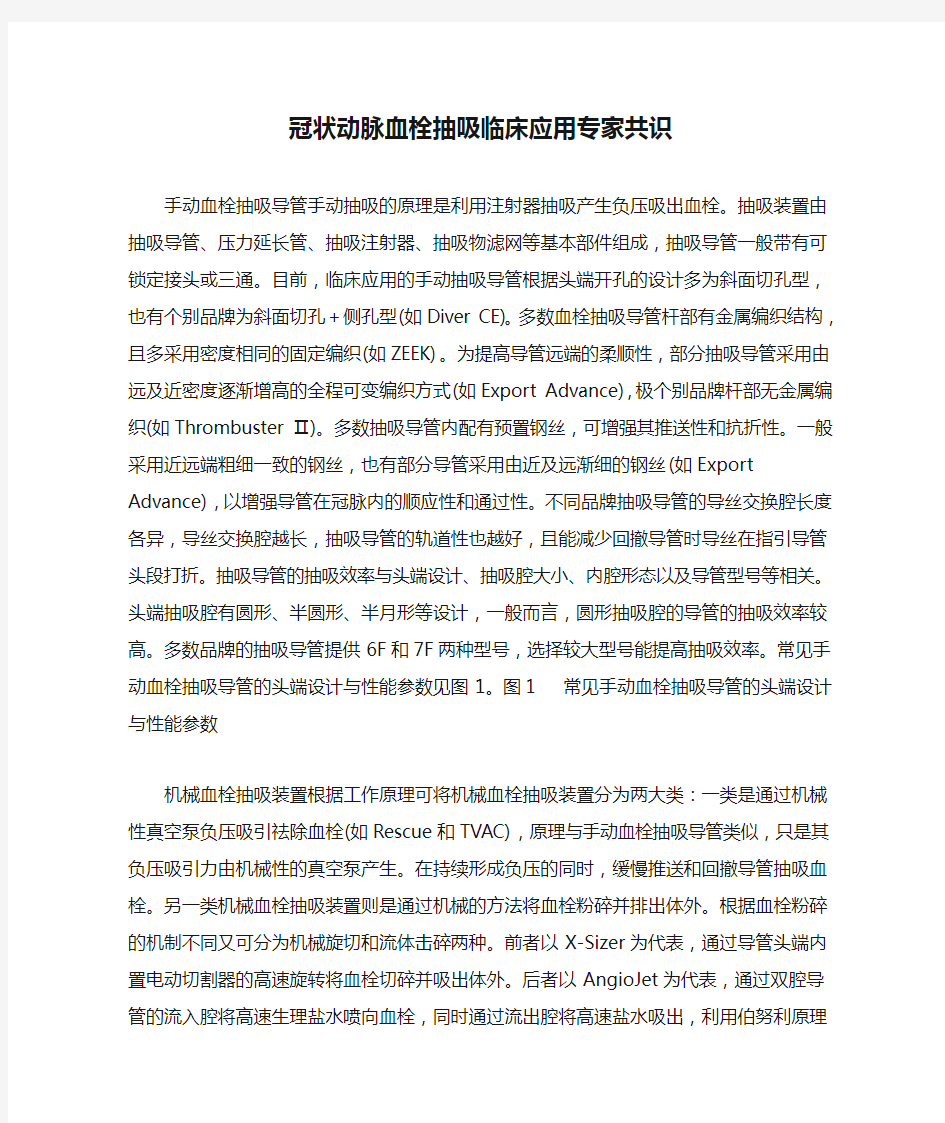

远端的柔顺性,部分抽吸导管采用由远及近密度逐渐增高的全程可变编织方式(如Export Advance),极个别品牌杆部无金属编织(如Thrombuster Ⅱ)。多数抽吸导管内配有预置钢丝,可增强其推送性和抗折性。一般采用近远端粗细一致的钢丝,也有部分导管采用由近及远渐细的钢丝(如Export Advance),以增强导管在冠脉内的顺应性和通过性。不同品牌抽吸导管的导丝交换腔长度各异,导丝交换腔越长,抽吸导管的轨道性也越好,且能减少回撤导管时导丝在指引导管头段打折。抽吸导管的抽吸效率与头端设计、抽吸腔大小、内腔形态以及导管型号等相关。头端抽吸腔有圆形、半圆形、半月形等设计,一般而言,圆形抽吸腔的导管的抽吸效率较高。多数品牌的抽吸导管提供6F和7F两种型号,选择较大型号能提高抽吸效率。常见手动血栓抽吸导管的头端设计与性能参数

见图1。图1 常见手动血栓抽吸导管的头端设计与性能参数

机械血栓抽吸装置根据工作原理可将机械血栓抽吸装置分

为两大类:一类是通过机械性真空泵负压吸引祛除血栓(如Rescue和TVAC),原理与手动血栓抽吸导管类似,只是其负压吸引力由机械性的真空泵产生。在持续形成负压的同时,缓慢推送和回撤导管抽吸血栓。另一类机械血栓抽吸装置则是通过机械的方法将血栓粉碎并排出体外。根据血栓粉碎的机制不同又可分为机械旋切和流体击碎两种。前者以X-Sizer 为代表,通过导管头端内置电动切割器的高速旋转将血栓切碎并吸出体外。后者以AngioJet为代表,通过双腔导管的流入腔将高速生理盐水喷向血栓,同时通过流出腔将高速盐水吸出,利用伯努利原理将血栓击碎并排出体外。临床研究现状与评价冠状动脉血栓抽吸的临床研究在近十年来备受重视。早期多项有关手动血栓抽吸的临床研究显示,直接PCI 时常规血栓抽吸存在多重获益。然而,随着TASTE和TOTAL 试验等的相继发表,其临床获益和适用范围也出现了较大争议。有关机械抽吸装置的研究起步较晚,目前尚缺乏大样本随机对照研究的结果。手动血栓抽吸1.STEMI:早期研究显示,STEMI患者直接PCI时使用手动血栓抽吸存在多重获益。REMEDIA、EXPIRA试验显示,血栓抽吸可明显改善

心肌灌注,预防血栓栓塞,缩小梗死面积。TAPAS试验显

示,直接PCI前使用Export抽吸导管能减少1年主要复合终点事件(心源性死亡与非致死心肌梗死)。2009年发表的一项荟萃分析共纳入11项研究,结果显示,血栓抽吸能减少全因死亡和主要不良心脏事件(MACE)。2008年欧洲心脏病学会(ESC)STEMI处理指南中血栓抽吸的推荐级别为Ⅱb(证据等级B);预防冠状动脉无复流的推荐级别为Ⅱa(证据等级B)。2009年美国心脏病学会基金会(ACCF)/美国心脏协会(AHA)指南将血栓抽吸的推荐级别调整为Ⅱa(证据等级B)。2012年发表的INFUSE-AMI试验在6个国家的37家中心入选452例接受PCI的STEMI患者,令人意外的是,血栓抽吸并未缩小梗死面积。随后发布的TASTE试验(N=7 244)显示,手动血栓抽吸未明显降低全因死亡和再发心肌梗死的风险,但30 d支架血栓和再发心肌梗死的发生率均有降低的趋势。2015年发布的TOTAL试验(N=10 063)是迄今有关手动血栓抽吸最大规模的随机对照试验,结果显示,常规手动血栓抽吸非但未能减少主要复合终点事件,还增加了30 d 内卒中。近期发表的一项荟萃分析共纳入17项试验20 853例患者,结果也显示,直接PCI时常规血栓抽吸并不能降低死亡、再次心肌梗死或支架内血栓的发生率,反而增加卒中风险。手动血栓抽吸用于STEMI的研究还存在诸多问题。第一,样本量仍偏小,研究统计效力不够。尽管TASTE研究和TOTAL试验样本量较大,但仍不足以评估主要临床终

点事件。第二,高危患者或选择性使用能否获益尚待评价。现有研究主要评价了常规血栓抽吸策略的获益,但该策略本身就存在较大争议。第三,研究终点的选择尚存在争议。多数研究显示,血栓抽吸能改善心肌灌注,减少远端栓塞,但是否应采用硬终点评价其获益有待商榷。第四,血栓抽吸的安全性问题。多数研究显示血栓抽吸安全性良好,TOTAL

试验中卒中风险增加的机制尚不明确。第五,对血栓抽吸的规范操作重视不够。临床实践表明,细致、耐心、规范的操作与抽吸效果密切相关。在TOTAL试验中,血栓抽吸与单

纯PCI组的操作时间仅相差4 min,操作时间过短或不规范均有可能影响抽吸效果。第六,其他研究缺陷。例如,TOTAL 试验中组间交叉与补救性抽吸的比率均较高,也将对研究结果造成影响。2.非ST段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS):手动血栓抽吸用于NSTE-ACS的研究较少。一项入选70例接受PCI的非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)患者的研究显示,手动血栓抽吸可以减轻血栓负荷,改善TIMI血流。83%的患者能抽出动脉粥样硬化血栓样物质。新近发表的多中心前瞻性TATORT-NSTEMI试验共入选440例NSTEMI患者,结果显示,手动血栓抽吸未能减少微栓塞或改善心肌灌注,亦不能降低死亡和心肌梗死等不良心脏事件风险。3.支架血栓:多项研究显示,支架血栓患者使用手动血栓抽吸能改善冠脉和微血管再灌注,提高造影成功率。2014年ESC血运

重建指南也建议,支架血栓建议使用血栓抽吸(Ⅱa/C)。静脉桥血管病变使用血栓抽吸缺乏研究。伴有大量新鲜血栓的静脉桥血管病变患者能否从血栓抽吸中获益尚不明确。综上所述,大多数研究证实,手动血栓抽吸可以改善心肌灌注,减少远端栓塞事件,降低无复流或慢血流的发生率,但能否降低死亡率和减少不良事件尚有待进一步研究证实。机械血栓抽吸机械血栓抽吸装置相关临床研究较少,不仅样本量均较小,研究设计也存在颇多争议。有关AngioJet的临床研究结果不尽一致,有无临床获益尚不明确。AIMI试验显示,使用AngioJet后梗死面积增大,死亡和MACE事件增多。JETSTENT试验和MUSTELA试验则显示,AngioJet可使

大血栓负荷STEMI患者获益。SMART-PCI研究通过OCT

评价发现,使用AngioJet的血栓祛除效率高于手动血栓抽吸,并可能改善心肌灌注。Grines等的一项包括11项研究1 018例患者的荟萃分析显示,使用AngioJet后行PCI并不优于

单纯PCI。Navarese等的一项荟萃分析共纳入24项研究,结果显示,只有高血栓负荷患者才能从机械血栓抽吸装置(包括AngioJet、TAVC、X-Sizer等)获益。另一项对比单纯手

动抽吸和联合应用机械抽吸的研究也发现,联合应用机械抽吸(AngioJet)组术后TIMI3级血流率明显高于手动抽吸组(分别为84.2%和42.1%),联合组6个月的MACE率更低(分别为0%和25.0%)。该研究提示,机械抽吸可作为手动抽吸的

辅助治疗手段,初始手动抽吸效果不佳者使用机械抽吸可明显改善PCI术后血流和心肌灌注。Sianos等研究发现,大血栓负荷可见于40%的STEMI患者,是预测PCI后结果不良的重要因素。不少学者认为,AngioJet现有研究结果不理想,可能与研究设计不合理(如入选患者的血栓负荷程度差别较大)和使用方法不当(如由远及近地开始抽吸)等因素有关。总体而言,机械血栓抽吸装置可能更适于高血栓负荷病变,尤其是手动抽吸无效者。血栓抽吸的临床应用建议合理应用血栓抽吸既要参照现有临床研究结果,还需要充分考虑病变血管情况(如血栓负荷程度、TIMI血流分级、罪犯血管的直径与供血范围等)以及器械特点等因素(图2)。图2 冠状动脉血栓抽吸的临床应用建议

STEMI基于现有临床研究证据,血栓抽吸在STEMI患者直接PCI中的应用建议如下:(1)直接PCI时不推荐常规血栓抽吸;(2)血栓负荷较重、TIMI血流0~1级、血管直径或供血范围较大的患者,应用血栓抽吸可能获益;(3)反复手动抽吸无效的患者可以考虑改用机械血栓抽吸。对于心肌梗死后未行直接PCI的患者,择期PCI时使用血栓抽吸能否获益无明确证据。NSTE-ACSNSTE-ACS中应用血栓抽吸装置的相关研究证据尚不充分,不推荐常规使用。但当造影发现罪犯血管直径较大、TIMI血流0~1级且存在大量的血栓负荷时,可考虑血栓抽吸。其他支架血栓形成患者使用手动血栓抽吸

导管是合理的。静脉桥血管应用手动血栓抽吸导管的临床证据尚不充分,但是对于明确含有大量新鲜血栓的静脉桥血管病变,也可考虑使用手动血栓抽吸装置,以减少血栓栓塞和预防无复流。总之,STEMI患者直接PCI时不推荐常规血栓抽吸,但对于血栓负荷较重、TIMI血流0~1级、血管直径或供血范围较大、支架血栓以及含有大量新鲜血栓的静脉桥血管病变患者,仍可考虑使用。下列患者不推荐血栓抽吸:(1)抽吸装置需要通过无保护左主干病变(狭窄超过管腔直径50%以上);(2)抽吸装置需穿过原有支架网眼才能到达血栓抽吸部位;(3)陈旧性或机化的血栓;(4)严重凝血功能异常(如血液病导致的高凝状态等)。手动血栓抽吸导管的技术操作操作技术流程1.术前准备:从包装中取出抽吸导管套件(不要从环鞘中直接抽出抽吸导管),充分冲洗环鞘,以激活抽吸导管头端表面亲水涂层。将延长管连接到抽吸导管尾端。用肝素生理盐水冲洗抽吸导管内腔,排尽导管腔内空气。关闭旋塞阀,连接专用注射器。将注射器抽至最大负压,顺时针旋转锁定。2.推送抽吸导管:从环鞘中抽出抽吸导管,沿导引导丝经导丝交换腔插入抽吸导管,充分打开Y阀,固定导引导丝,开始推送抽吸导管。推送速度不宜过快,手握抽吸导管不宜过紧,手握抽吸导管的位置与Y阀入口一般不宜超过5 cm,并尽量使抽吸导管与导引导丝和指引导管保持平行,以免损坏抽吸导管。推送抽吸导管到达血栓病变的近端。3.

血栓抽吸:抽吸导管到达血栓病变近端后,关闭Y阀,打开旋塞阀,开始抽吸(部分产品需要先撤出通芯保护钢丝)。在透视下缓缓前送抽吸导管,如出现回血减慢,提示抽吸导管端孔已接触血栓。若遇无回血或回血极度缓慢,不宜快速推送,可在抽吸过程中适当调整导管位置,或将抽吸导管回撤至血栓近端并适度旋转后重新前送并抽吸。抽吸过程中应持续保持充足负压,若抽吸血量已达注射器容量的一半(15~20 ml),应关闭旋塞阀并更换注射器后重新开始抽吸。导管头端到达远端预定部位后,应在负压下缓慢回撤抽吸导管直至血栓病变近端。一般建议,应由近及远地进行抽吸。由远及近地抽吸可能在导管通过病变的过程中引起血栓移位,导致或加重远端栓塞。4.抽吸次数与时间:一般将导管从病变近端至远端、再由远端至近端移动并抽吸定义为一次抽吸。单次抽吸时间不宜过短,在回血变缓的病变部位应延长抽吸时间。部分患者经单次抽吸即可恢复TIMI3级血流,血栓负荷明显减轻;若抽吸后血栓负荷仍较重或TIMI血流0~2级,应考虑多次抽吸。但抽吸总次数也不宜过多,操作时间不宜过长,一般以回抽总血量不超过200 ml为宜,以免造成患者失血过多。5.回撤抽吸导管:血栓抽吸后如出现回血速度明显加快、回血过缓或无回血,或已达抽吸终点,应考虑撤出抽吸导管,评价抽吸效果或查找原因。回撤前应首先确认抽吸注射器残余负压是否充足,以免因负压不足造成导管头

端血栓脱落。同时确认指引导管已进入冠脉开口内,以免在回撤过程中血栓脱落至主动脉。左冠状动脉血栓抽吸时,若指引导管与靶血管开口不同轴,回撤导管时可能造成血栓脱落至相邻分支。回撤前应将指引导管调整至靶血管开口附近并保持同轴(必要时可超选进入靶血管),可能有利于减少该并发症。建议在负压状态下回撤抽吸导管,先将抽吸导管缓缓回撤至指引导管内,并避免导引导丝在指引导管与冠状动脉开口处打弯乃至扭结。抽吸导管撤入指引导管后应尽快撤出,以免因负压骤减造成导管头端血栓脱落。随后,充分冲洗Y阀并回抽指引导管内血液,以排出可能脱落在指引导管或Y阀内的血栓。6.抽吸重点:出现下述情况应考虑终止血栓抽吸:(1)抽吸后血栓负荷明显减轻,血流达到TIMI 2~3级;(2)反复抽吸效果仍不理想,残余大量血栓负荷;(3)操作时间过长或回抽血量较多。抽吸过程中可能遇到的问题及其解决方法1.抽吸导管无法通过:抽吸导管不能到达和(或)通过罪犯病变的发生率约为4%~11%,其预测因素为梗死相关动脉的病变近端存在严重迂曲、钙化和分叉病变。对上述病变应首选支撑力强的指引导管,如抽吸导管不能通过罪犯病变,建议先应用小球囊(直径≤2.0 mm)低压扩张后尝试血栓抽吸。若仍不能通过,可采用双导丝支撑、换用支撑力更强的指引导管或更换通过性更好的抽吸导管。2.抽吸无回血或回血过缓:开始血栓抽吸后,若5 s内无回血或回血过缓,

应适当调整导管头端位置。在血栓抽吸过程中,若突然出现血流中断,有可能为较大血栓阻塞抽吸导管所致。此时,应在负压状态下撤出抽吸导管,并用肝素盐水反复冲洗,同时充分回抽指引导管内血液。3.抽吸导管打折:抽吸导管推送过快或过度弯曲可导致导管打折,并影响抽吸效果。如出现打折,可根据打折程度决定是否更换抽吸导管。4.抽吸导管无法撤出:在使用导丝腔较短的抽吸导管时,回撤抽吸导管可导致导引导丝在指引导管外打弯或形成扭结,导致抽吸导管无法撤出。部分患者需要适当前送抽吸导管,在透视下松解导丝打弯或扭结。必要时可将指引导管连同抽吸导管和导引导丝一并撤出。回撤时若遇阻力,应仔细分析查找原因,切忌粗暴操作,以免导致冠状动脉夹层等并发症。5.抽吸导管撤出后压力曲线低平或无压力值:抽吸导管撤出指引导管后,如遇无压力曲线低平或接近直线,应充分放开Y阀,若仍无回血或回血过缓,应考虑血栓阻塞指引导管。此时切忌推注对比剂,并尝试回抽指引导管内血液,必要时可撤出并冲洗导引导管。6.未见血栓抽吸物:抽吸导管到达并通过罪犯病变后,经多次抽吸未见血栓抽吸物的发生率为14.0%~27.3%,其预测因素包括年龄>60岁、梗死相关动脉为回旋支等。主要原因包括:(1)血栓被内源性、抗栓药物或溶栓剂所溶解;(2)介入术前或术中自发的或由于导丝通过病变、抽吸导管的推送使血栓分解并栓塞远端血管;(3)高度狭窄的

不稳定动脉粥样硬化斑块导致的冠状动脉闭塞;(4)冠状动脉灌注压下降或部分血栓机化;(5)易碎的抽吸物在通过导管或滤网时碎裂;(6)抽吸导管的抽吸效能不足,应需更换效果更好的导管。7.抽吸后血栓负荷未减轻:其发生率为60,可试用如下方法:(1)换用抽吸效率更高的抽吸导管;(2)改行机械血栓抽吸;(3)试用子母导管技术进行抽;(4)考虑延迟介入治疗(deferred PCI),即血栓抽吸后先应用抗栓药物(至少6 h 或数日)再置入支架,有可能减少无复流,挽救存活心肌。机械血栓抽吸装置的技术操作目前国内机械血栓抽吸装置主

要以AngioJet为主,因此以下主要介绍AngioJet的操作规范。术前准备术者应掌握抽吸装置的适用血管直径和最小适合指引导管。AngioJet血栓抽吸装置由血栓抽吸导管、喷流泵和驱动单位三部分组成,其最小适用血管直径为2.0 mm。一般自体冠状动脉多选择4F导管,大隐静脉桥血管可以选用5F导管。抽吸前应准备:(1)肝素盐水:一般每1 000 ml 生理盐水加5 000 U肝素;(2)系统准备:开启控制台,取出导管,检查无破损后,将喷流泵安装在控制台上,关闭控制台抽屉;然后将针头插入盐水袋,将导管尖端放入肝素盐水,踩下脚踏开关,使肝素盐水充盈导管,直至控制台显示屏时间显示为0 s,系统准备完毕备用。机械抽吸装置的通过性不如手动抽吸导管。因此,一般建议选择支撑力较强的指引导管,必要时可以用小直径球囊扩张后再行抽吸。抽吸部位

与顺序在AIMI研究中,有超过50%的病例采用了由远及近的抽吸方法,这可能与其结果不理想有关。由远及近抽吸可能导致血栓在抽吸前即被推送至血管远端,导致远端栓塞,并影响抽吸效果。因此,使用AngioJet时应从血栓近端10 mm左右开始,并由近及远地一边推送导管一边进行抽吸。抽吸次数和抽吸时间无特殊要求,一次抽吸(先由近及远,再由远及近)即可达到祛除血栓的效果。如造影评价血栓负荷仍较重,可再次抽吸,但一般不超过3次。推送抽吸导管不宜过快,推荐推进速度为2 mm/s左右。每次抽吸时间以5 s 左右为宜,每工作5 s应该暂停2~3 s,以免导致严重心动过缓。血栓抽吸的并发症手动血栓抽吸手动抽吸过程中出现血压、心率下降可见于:(1)血管闭塞或痉挛;(2)血管再通导致再灌注损伤。无论哪种情况,应及时撤出抽吸导管并进行相应的处理。血栓抽吸回撤过程中栓子脱落可导致非梗死相关动脉栓塞和脑栓塞等。预防措施包括:(1)抽吸导管撤出体外前保持负压;(2)保持抽吸导管和指引导管的同轴性;(3)抽吸导管撤出后,回吸指引导管内的血液避免可能出现的气体或血栓栓塞;(4)使用更大内腔的抽吸导管。机械血栓抽吸机械抽吸过程中最常见的并发症为缓慢心律失常,可伴血压下降。其可能机制包括:(1)血栓抽吸时喷射高速水流导致一过性缺血;(2)迷走反射;(3)机械溶血时腺苷释放、心肌局部血钾浓度升高。预防处理措施包括:(1)缩短抽吸时间和次数;

(2)发生心动过缓时立即停止抽吸并嘱患者咳嗽,多可迅速恢复;(3)必要时可使用阿托品、多巴胺或行临时起搏等。此外,AngioJet血栓抽吸可造成短暂性溶血,严重者可导致血红蛋白尿,应尽量缩短抽吸时间和减少抽吸次数。小结冠状动脉内血栓导致远端血管栓塞,影响冠状动脉血流和心肌灌注,增加无复流等并发症。研究表明,STEMI患者直接PCI时应用手动血栓抽吸可以改善TIMI血流和心肌灌注,减少远端血栓栓塞,预防无复流或慢血流。然而,基于现有临床证据,直接PCI时常规血栓抽吸并不能降低死亡风险或减少主要不良事件,因而不推荐常规使用。但对于TIMI血流0~1级、血栓负荷重、血管直径或供血范围较大以及支架血栓等患者,血栓抽吸仍有可能获益。需要设计样本量更大、入选标准和观察终点更合理、并强调规范化操作的临床研究,以明确血栓抽吸的获益人群。在临床实践中,选择合适的患者,采用理想的器械,强调规范化操作,三者均至关重要。共识专家组名单共识专家组名单(按姓氏拼音排序):陈步星(首都医科大学附属北京天坛医院心血管内科);陈珏(中国医学科学院阜外医院心血管内科);陈玉国(山东大学齐鲁医院急诊科);高传玉(河南省人民医院心血管内科);郭金成(首都医科大学附属北京潞河医院心内科);韩雅玲(沈阳军区总医院心血管内科);惠永明(北京大学第一医院丰台医院心内科);季福绥(北京医院心血管内科);荆全民(沈阳军区总医院心血管

内科);李保(山西医科大学第二医院心内科);刘宏斌(解放军总医院心血管内科);刘健(北京大学人民医院心血管内科);聂绍平(首都医科大学附属北京安贞医院急诊危重症中心);

齐晓勇(河北省人民医院心内科);钱菊英(复旦大学附属中山医院心内科);乔岩(首都医科大学附属北京安贞医院心脏内

科中心);沈珠军(中国医学科学院北京协和医院心血管内科);王海昌(第四军医大学唐都医院心血管内科);王浩(解放军总医院心血管内科);王乐丰(首都医科大学附属北京朝阳医院

心脏中心);王守力(解放军第三○六医院心血管内科);吴炜(中国医学科学院北京协和医院心血管内科);徐立(首都医科大

学附属北京朝阳医院心脏中心);杨丽霞(成都军区昆明总医

院心血管内科);杨天和(贵州省人民医院心内科);于波(哈尔滨医科大学附属第二医院心血管内科);曾秋棠(华中科技大

学同济医学院附属协和医院心血管内科);张闻多(北京医院

心血管内科)执笔专家:郭金成(首都医科大学附属北京潞河

医院心内科);韩雅玲(沈阳军区总医院心血管内科);季福绥(北京医院心血管内科);刘宏斌(解放军总医院心血管内科);刘健(北京大学人民医院心血管内科);聂绍平(首都医科大学附属北京安贞医院急诊危重症中心);沈珠军(中国医学科学

院北京协和医院心血管内科);王乐丰(首都医科大学附属北

京朝阳医院心脏中心)秘书:乔岩(首都医科大学附属北京安

贞医院心脏内科中心)参考文献【略】

?标准与规范? 静脉血栓栓塞症抗凝治疗微循环血栓防治专家共识 静脉血栓栓塞症抗凝治疗微循环血栓防治共识专家组 【编者按】 静脉血栓栓塞症(VTE)包括深静脉血栓形成和肺血栓栓塞症,是危害人类健康的常见血管疾病。规范的抗凝治疗能够有效降低VTE的发生率和病死率,减少血栓后综合征的发生。然而,临床实践中仍然有许多VTE患者并没有接受正规的抗凝治疗,或由于抗凝药物的副作用被忽略,导致了药物相关的并发症,进而引起严重的后果,实属遗憾。因此,临床上担负血栓治疗的临床医师急需规范性抗凝治疗建议。有鉴于此,本刊特发表由中国微循环学会周围血管疾病专业委员会组织国内相关领域专家制定的枟静脉血栓栓塞症抗凝治疗微循环血栓防治专家共识枠,从而发挥科技期刊服务于医学事业的先导作用。 【DOI】 10.11915/j.issn.1671-5403.2017.04.056 收稿日期:2017-03-19 通信作者:郑月宏,E-mail:yuehongzheng@yahoo.com 静脉血栓栓塞症(venousthromboembolism,VTE)包括深静脉血栓形成(deepveinthrombosis,DVT)和肺血栓栓塞症(pulmonarythromboemblosim,PTE),是同一种疾病、两个不同阶段的不同临床表现。DVT是指血液在深静脉腔内异常凝结,阻塞静脉管腔,导致静脉回流障碍,引起远端静脉高压、肢体肿胀、疼痛及浅静脉扩张等一系列临床症状。血栓一旦脱落,随血流进入肺动脉,阻塞血管后会引起PTE的发生,轻者会出现呼吸困难、胸憋、气紧等症状,重者则会危及患者生命,出现致死性事件的发生。因此,VTE的诊治一直是临床医师关注的热点。而抗凝治疗可以有效抑制VTE血栓蔓延,有利于血栓再溶和管腔再通,降低PTE的发生率和病死率,是VTE治疗的基础。 1 控制抗凝出血的风险 抗凝治疗能够有效缓解VTE的症状,但同时亦将增加出血性并发症的风险。因此,在治疗前以及治疗过程中应注意对患者出血风险进行评估。潜在的出血风险或已知的严重活动性出血是抗凝治疗最 主要的相对或绝对禁忌证,具体如下[1] :严重的活动性出血(脑、消化道、泌尿系或其他部位等);3个月以内发生脑血管事件(脑梗死、脑出血);严重的出凝血功能障碍;肝功能衰竭;10d以内消化道出血病史;合并消化道溃疡、消化道恶性肿瘤等;3个月以内神经系统(颅内、脊髓)手术病史;3个月以内发生颅内创伤性疾病;10d以内心肺复苏病史;10d以内的重大非血管手术或创伤病史;未获良好控制的高血 压患者:收缩压≥180mmHg,舒张压≥110mmHg;颅内肿瘤;近期眼外科手术病史。 在抗凝治疗过程中,同样需要密切注意有无出血问题,并定期(比如3个月)进行抗凝获益及出血风险评估,以决定是否继续抗凝。 2 一般人群的抗凝治疗 2.1 抗凝药物应用的选择2.1.1 普通肝素 主要作用机制是通过其戊多糖序列与抗凝血酶(anti-thrombin,AT)结合,介导AT活性部分构象改变,加速AT对Xa因子的中和。普通肝素剂量差异较大,使用时必须监测。通常首先静脉给予80U/kg负荷剂量,之后以18U/(kg?h)静脉泵入,以后每4~6h根据APTT调整剂量,使其延长至正常对照值的1.5~2.5倍。治疗达到稳定水平后,可改为每日1次测定APTT。对于每日需要应用较大剂量普通肝素(一般指剂量>35000U/d)仍不能达到治疗范围APTT的患者,推荐通过测定 抗Xa因子水平以指导普通肝素剂量[2] 。普通肝素可引起血小板减少症(heparininducedthrombocyto-penia,HIT),在使用3~6d注意复查血小板。HIT诊断一旦成立,应立即停用普通肝素。一般停用 10d内血小板数量开始逐渐恢复[3] 。肝素治疗的患者若出现严重的出血,应立即停用或减量,一般4h后抗凝作用消失。严重者可用硫酸鱼精蛋白中和,硫酸鱼精蛋白注射液1~1.5mg可中和1mg肝素。2.1.2 低分子肝素 低分子肝素(lowmolecularweightheparin,LMWH)由普通肝素直接分离或由普

冠脉内血栓和无复流现象的机制及防治进展 郭利玲综述高峰审校 作者单位:716000陕西省延安市,延安大学附属医院心内科三病区 作者简介:郭利玲硕士研究生主要从事冠心病的基础与临床研究Email:1501874196@https://www.doczj.com/doc/868794113.html,通讯作者:高锋 Email:ydfygf@https://www.doczj.com/doc/868794113.html, 摘要:直接经皮冠脉介入(Primary Percutaneous Coronary Intervention,pPCI)目前已成为急性ST段抬高型心肌梗死(ST-segment Elevation Myocardial Infarction,STEMI)患者的首选策略,虽然pPCI能获得较好的临床疗效,但即使在成功的介入治疗后,无复流和冠脉血栓远端栓塞依然存在。本文就近年来PCI介入治疗中无复流和冠脉血栓远端栓塞的形成、机制及其防治作一综述。 关键词:心肌梗死无复流现象血栓经皮冠脉介入 急性心肌梗死(Acute Myocardial Infarction,AMI)是指心肌急性缺血性坏死,是目前心血管病中常见的死亡原因之一。近年欧洲心脏病学会(ESC)最新指南[1]推荐将pPCI作为STEMI患者再灌注治疗的首选策略(Ia)。在PCI中,尽管造影显示冠状动脉血管已开通,但心肌组织仍低灌注的现象被称为“无复流(No-Reflow)”。据统计,无复流在选择性PCI的发生率为3%-6%,在急性冠脉综合征急诊PCI时发生率可达30%以上。 1 无复流和冠脉血栓远端栓塞的形成 无复流是影响STEMI患者急诊PCI疗效的重要因素。无复流是指心外膜闭塞后,冠状动脉经溶栓或急诊介入治疗后已得到正常开通,但其相关血管血流明显缓慢(TIMI血流分级<3级),或虽然梗死相关动脉( Infarction Related Artery,IRA)前向血流恢复到TIMI3级,但供血心肌仍无有效再灌注[2],并能排除其心外膜下冠脉急性闭塞、严重夹层、血管痉挛或巨大血栓栓塞引起的血管截断征象者。

血栓抽吸术联合PCI 治疗急性心肌梗死的疗效 索传涛 (大庆市油田总医院心血管内科,黑龙江 大庆163311) 〔摘 要〕目的 观察血栓抽吸(TA )联合冠状动脉介入术(PCI )治疗急性心肌梗死(AMI )伴有血栓负荷病变的疗效及安全性。方法 选取 70例(年龄≥65岁)经冠状动脉造影证实冠脉血栓负荷病变患者,在AMI 常规治疗基础上均应用盐酸替罗非班治疗,并随机分为TA 联合PCI 组(45例)和单纯PCI 组(25例)。TA 联合PCI 组加用DiverC.E.血栓抽吸装置。比较两组病人一般发病资料和TIMI 血流分级、ST 段抬高和回落百分比、心肌显色分级、左心室射血分数(LVEF )、主要心血管不良事件(MACE )。结果 两组心肌梗死溶栓治疗TIMI 血流分级、 ST 段抬高和回落百分比(sumSTR )、心肌显色分级(MBG )、LVEF 比较具有统计学差异(P <0.05);住院期间TA 联合PCI 组MACE 发生率较单纯PCI 组低。结论TA 联合 血小板膜受体拮抗剂是治疗AMI 伴有血栓负荷病变有效的手段,能够更大程度改善冠脉血流和梗死区域的心肌灌注,挽救濒死心肌,减少MACE 事 件发生,改善急性ST 段抬高型心肌梗死血栓负荷病变患者的左室功能,改善预后。 〔关键词〕血小板膜表面受体拮抗剂;心肌梗死;冠状动脉介入术〔中图分类号〕R541.4 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1005-9202(2012)11-2282-02;doi :10.3969/j.issn.1005- 9202.2012.11.032第一作者:索传涛(1976-),男,主治医师,主要从事冠心病介入治疗的 研究。 急性心肌梗死(AMI )的治疗已由保守治疗、监护治疗、溶栓治疗时代进展到急诊经皮穿刺冠状动脉介入治疗(PCI )时代。在很多情况下,急诊PCI 能够较好地开通梗死相关血管。然而,冠状动脉血栓的广泛存在及高凝状态,严重影响了PCI 的疗效 〔1〕 。本研究旨在综合评价血栓抽吸(TA )联合国产盐酸 替罗非班(欣维宁)对AMI 血栓负荷病变患者急诊PCI 治疗冠状动脉再灌注的影响及有效性和安全性。1资料与方法1.1 对象及分组 选择大庆油田总医院心内科2008年12月 至2009年12月收住院的AMI 患者,根据《AMI 诊断和治疗指南》〔1〕 急性ST 段抬高心肌梗死入选标准,选取经冠脉造影证实冠脉血栓负荷病变患者70例。在常规AMI 治疗基础上,均应用盐酸替罗非班治疗,随机分为血栓抽吸TA 联合PCI 联合治疗组(45例)和单纯PCI 组(25例)。两组患者在年龄、性别构成以及合并高血压、糖尿病、干预时间等方面差异无统计学意义(P >0.05)。1.2 给药方法 所有患者均嚼服肠溶阿司匹林300mg ,口服 氯吡格雷600mg ,同时应用替罗非班10μg /kg , 3min 内静脉注射,完毕再行PCI ,负荷量后以替罗非班0.15μg ·kg -1·min -1 微量泵持续泵入24 36h 。TA 联合PCI 组使用DiverC.E.血 栓抽吸装置进行处置。1.3 介入血栓抽吸方法 使用DiverC.E.血栓抽吸装置, 由

《冠状动脉血栓抽吸临床应用专家共识》要点概述 AMI血栓机制确立,推动了再灌注治疗的快速发展。 随着直接PCI的广泛开展,由冠状动脉血栓导致的微循环栓塞等问题日渐突出,血栓抽吸和栓塞防护装置由此应运而生。目前冠状动脉血栓抽吸在临床上存在较多争议与困惑,亟需统一认识,规范技术操作,指导合理应用,进而提高AMI介入治疗水平。 冠状动脉血栓的病理与病理生理 多数冠状动脉血栓继发于斑块破裂,部分来源于心腔内血栓、细菌性赘生物、人工心脏瓣膜血栓、钙化斑、脂肪栓和癌栓等。无论是血栓形成还是血栓栓塞,其病理成分大致相同,均含血小板、红细胞、中性粒细胞、纤维蛋白和胆固醇结晶等。 根据血栓发生时间的长短,可将血栓分为早期血栓(<1d)、中期血栓(1~5d)和晚期血栓(>5d).根据病理特征一般将其分为三种类型:(1)白色血栓:(2)红色血栓:(3)混合血栓:实际上,临床上多为混合血栓,单纯的红色血栓或白色血栓均少见。

冠状动脉血栓的影像学特征 一、冠状动脉造影 二、血管内超声 三、光学相干断层成像(OTC) 血栓抽吸器械的分类与特点 一、手动血栓抽吸导管 二、机械血栓抽吸装置 临床研究现状与评价 一、手动血栓抽吸 二、机械血栓抽吸 血栓抽吸的临床应用建议

合理应用血栓抽吸既要参照现有临床研究结果,还需要充分考虑病变血管情况,以及器械等因素。 一、STEMI 基于现有临床研究证据,血栓抽吸在STEMI患者直接PCI中的应用建议如下:(1)直接PCI时不推荐常规血栓抽吸;(2)血栓负荷较重、TIMI 血流0~1级、血管直径或供血范围较大的患者,应用血栓抽吸可能获益;(3)反复手动抽吸无效的患者可以考虑改用机械血栓抽吸。对于心肌梗死后未行直接PCI的患者,择期PCI时使用血栓抽吸能否获益无明确证据。 二、NSTE-ACS NSTE-ACS中应用血栓抽吸装置的相关研究证据尚不充分,不推荐常规使用。担当造影发现罪犯血管直径较大、TIMI血流0~1级且存在大量的血栓负荷时,可考虑血栓抽吸。 三、其他 支架血栓形成患者使用手动血栓抽吸是合理的。静脉桥血管应用手动血栓抽吸导管的临床证据尚不充分,但是对于明确含有大量新鲜血栓的静脉桥

2020 实践指南:脑静脉血栓形成 神经科医生都应能够识别和治疗脑静脉血栓形成(CVT)。由于其相对罕见、临床表现多样,不同于“常规”卒中,且经常模拟其他急性神经系统疾病,增加了诊断难度。合理、及时地获得和解读CVT的脑部影像往往具有挑战性。尽管CVT可导致死亡或残疾,但如果早期诊断和治疗,通常预后良好。本文综述了成人CVT的危险因素、诊断、治疗和预后方面的最新知识。旨在为普通神经科医生、卒中内科医生、普通内科医生、急诊内科医生和神经外科医生提供CVT患者诊断和治疗的建议。 CVT的定义和病理生理学 CVT是由大脑主要静脉窦(脑静脉窦血栓形成)或较小的滋养皮层静脉(皮层静脉血栓形成)完全或部分闭塞引起。CVT是青年卒中(女性占2/3)的重要原因,可以模拟其他急性神经系统疾病,且只能通过合适、及时的脑部影像来识别,所以经常被漏诊或误诊。CVT占所有卒中的0.5-1.0%,女性发病率约为男性的3倍,其部分原因可能与妊娠、产褥期和使用含雌激素的口服避孕药有关。血液从大脑小静脉流入深静脉系统的较大静脉(包括大脑内静脉、(Rosenthal)基底静脉和Galen静脉),然后流入硬脑膜窦(包括直窦、横窦和矢状窦),最后流入颈内静脉(图1)。

图1 正常脑主要静脉和静脉窦的时间飞跃法MR静脉造影 血液瘀滞、血管壁异常和血液成分改变(Virchow三联征)导致血栓前和纤溶过程之间的平衡破坏,从而导致进行性静脉血栓形成。静脉血管阻塞导致静脉压力增加、毛细血管灌注减少和局部脑血流量增加。虽然最初通过脑静脉扩张和侧支循环得到代偿,但静脉压

持续升高可导致血管源性水肿(血脑屏障破坏)以及脑灌注压和脑血流量下降,并伴有组织梗死,出现细胞毒性水肿和血管源性水肿。由于皮质静脉之间的广泛吻合,静脉区域不如动脉区域界限分明,闭塞后可以形成替代的静脉引流通路。与上矢状窦阻塞有关的CVT 还可以阻断蛛网膜绒毛吸收脑脊液,从而导致颅内压升高(伴或不伴有组织损伤)。 这些病理生理变化可出现典型的局灶性神经症状和CVT体征,这取决于引流静脉受损的大脑区域、是否急性闭塞、侧支代偿程度和组织损伤程度(见“临床表现”部分)。血栓的缓慢生长和静脉的侧支形成可能是症状逐渐出现的原因,通常持续数天、数周甚至数月。 CVT的危险因素 CVT的重要危险因素包括含雌激素的口服避孕药、血栓前(高凝)状态(遗传性或获得性易栓症)、妊娠和产褥期、感染、恶性肿瘤、头部损伤(对静脉结构造成直接损伤)和炎性疾病(表2)。研究发现,高达85%的成年患者至少有一个危险因素;最常见的是使用口服避孕药,其次是血栓前状态(更多是遗传性的,而不是获得性的)。

冠状动脉血栓抽吸临床应用专家共识(最全版) 概述 1912年,Herrick[1]首次阐述冠状动脉血栓与心肌梗死发生的关系。1980年DeWood等[2]证实,在4 h内接受冠状动脉造影的急性心肌梗死(AMI)患者中,88%的梗死相关血管存在血栓。2007年Sianos等[3]也发现,在接受直接经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的AMI患者中,91.6%可见冠状动脉血栓。AMI血栓机制确立,推动了再灌注治疗的快速发展。 随着直接PCI的广泛开展,由冠状动脉血栓导致的微循环栓塞等问题日渐突出,血栓抽吸和栓塞防护装置由此应运而生。早在20世纪80年代,就有血栓抽吸装置用于处理冠状动脉血栓的个案报道。2002年,第一项评价机械抽吸导管用于急性冠脉综合征(ACS)的随机对照试验发表[4]。2003年,美国FDA批准第一款带有远段封堵球囊的手动血栓抽吸装置。2005年,第一项在急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)直接PCI时使用手动抽吸导管的随机对照试验发表[5]。2008年发布的TAPAS试验进一步推动了血栓抽吸的临床应用与研究进程[6]。然而,近年发表的TASTE试验[7]和TOTAL试验[8]却使血栓抽吸的疗效与安全性面临质疑。目前,冠状动脉血栓抽吸在临床上存在较多争议与困惑,亟需统一认识,规范技术操作,指导合理应用,进而提高AMI介入治疗的水平。 冠状动脉血栓的病理与病理生理 多数冠状动脉血栓继发于斑块破裂,部分来源于心腔内血栓、细菌性赘生物、人工心脏瓣膜血栓、钙化栓、脂肪栓和癌栓等。无论是血栓形成

还是血栓栓塞,其病理成分大致相同,均含血小板、红细胞、中性粒细胞、纤维蛋白和胆固醇结晶等。研究显示,冠状动脉血栓成分与缺血时间密切相关。缺血时间与纤维蛋白含量呈正相关,与血小板含量呈负相关[9]。 根据血栓发生时间的长短,可将血栓分为早期血栓(<1 d)、中期血栓(1~5 d)和晚期血栓(>5 d)。根据病理特征一般将其分为三种类型:(1)白色血栓:主要由血小板和纤维蛋白构成,又称为血小板血栓或析出性血栓。多发生于血流较快的部位(如动脉、心瓣膜、心腔内)或血栓形成于血流较快的时期。(2)红色血栓:一般发生在血流极度缓慢乃至停止之后,其形成过程与血管外凝血过程相同。(3)混合血栓:多发生于血流缓慢的部位,在结构上可分为头、体、尾三个部分。头部由白色血栓形成,常黏附于血管壁形成附壁血栓;体部由红色血栓与白色血栓组成;尾部则由红色血栓组成。实际上,临床上多为混合血栓,单纯的红色血栓或白色血栓均少见。冠状动脉血栓的影像学特征 影像学在冠状动脉血栓的识别、分级、分类、鉴别诊断以及指导介入治疗等方面具有重要意义。除冠状动脉造影(CAG)外,其他影像学方法包括血管内超声(IVUS)和光学相干断层成像(OCT)等。 一、冠状动脉造影 CAG显示的冠状动脉血栓表现为多个体位投照下冠状动脉内的非钙化充盈缺损,可伴有或不伴有对比剂滞留。当血栓量较少或管腔内存在其他非血栓物质时,CAG识别血栓的价值有限。此外,CAG无法检测微血栓与小血栓,对附壁血栓和中等血栓的检出率也较低,易受投照体位等因素的影响,且无法鉴别血栓的性质。

围术期深静脉血栓/肺动脉血栓栓塞症的诊断、预防与治疗专家共识(2014) 王秀丽(共同执笔人),王庚,冯泽国,江伟,张兰,张英泽(共同执笔人),陈绍辉,金善良,姚尚龙(共同执笔人),徐懋,郭向阳(负责人) 一、前言 围术期深静脉血栓(deep venous thrombosis, DVT)/肺动脉血栓栓塞症(pulmonary thrombo-embolism,PTE)是围手术期患者的常见并发症和重要死亡原因之一,多见于骨科、妇产科、血管外科和胸外科手术病人,以骨科手术最为常见。我国每年接受全髋关节置换术、全膝关节置换术和髋部周围骨折手术等骨科大手术的数百万病例中,有近50%患者形成DVT,其中20%出现有症状的肺栓塞(pulmonary embolism,PE)。美国1988年调查结果提示大约17%的孕产妇死亡是由于静脉血栓栓塞所致;另外,大面积烧伤等也是诱发DVT的高危因素。因此,对手术患者围术期静脉血栓栓塞症(venous thrombo-embolism,VTE)及早诊断,并进行有效的预防和治疗不仅可以降低发生PE的风险,降低患者死亡率,还可有效地减少医疗费用。 二、深静脉血栓/肺动脉血栓栓塞症的定义/诊断 (一)定义 静脉血栓栓塞症(VTE):是指血液在静脉内不正常地凝结,使血管完全或不完全阻塞,属静脉回流障碍性疾病。 深静脉血栓形成(DVT):是指血液在深静脉腔内不正常凝结,阻塞静脉腔,导致静脉回流障碍。可发生于全身各部位静脉,以下肢深静脉为多,常见于骨科大手术后。下肢近端(腘静脉或其近侧部位)DVT是肺栓塞血栓栓子的主要来源,预防DVT可降低发生PTE的风险。 肺动脉血栓栓塞症(PTE):指内源性或外源性栓子堵塞肺动脉主干或其分枝引起肺循环障碍和呼吸障碍的临床综合征。包括PTE、脂肪栓塞、羊水栓塞和空气栓塞等。其中PTE为PE的最常见类型,通常所说的PE即指PTE。围术期的PTE多见于静脉系统的栓子脱落,偶见心房纤颤者心房栓子脱落,是围手术期患者死亡的主要原因之一。 (二)诊断:可根据其临床表现,结合物理、化验检查,做出较明确诊断。 1. 临床表现 下肢DVT主要表现为下肢肿胀、疼痛、患侧肢体皮肤颜色变紫变暗。腓静脉型DVT多无临床症状,约40%~50%有症状者血栓向近端延展。近端DVT患者出现患肢疼痛、肿胀等症状,其中近一半发生无明显临床症状的肺栓塞。 PE的临床表现取决于栓子的大小和肺循环状态,清醒病人的主要症状为突发呼吸困难、胸痛、晕厥。呼吸困难多为靠近肺门中心部的PE引起,胸痛一般是远端栓子刺激胸膜所致,晕厥是因脑动脉供血减少、心律失常、迷走反射等因素引起。全身麻醉状态下,PE主要表现为突发、无诱因的低氧血症,大面积肺栓塞可致呼气末二氧化碳骤降、高碳酸血症和循环衰竭(临床上以休克和低血压为主要表现,即体循环动脉收缩压<90mmHg或较基础值下降幅度>40mmHg,持续15分钟以上。需除外新发生的心律失常,低血容量或感染中毒症所致血压下降)。 有下列情况可考虑PE:①下肢无力,静脉曲张,不对称下肢浮肿,血栓性静脉炎;②外伤后呼吸困难,胸痛、咯血;③原因不明的呼吸困难,或原有的呼

冠状动脉血栓抽吸临床应用专家共识 手动血栓抽吸导管手动抽吸的原理是利用注射器抽吸 产生负压吸出血栓。抽吸装置由抽吸导管、压力延长管、抽吸注射器、抽吸物滤网等基本部件组成,抽吸导管一般带有可锁定接头或三通。目前,临床应用的手动抽吸导管根据头端开孔的设计多为斜面切孔型,也有个别品牌为斜面切孔+侧孔型(如Diver CE)。多数血栓抽吸导管杆部有金属编织结构,且多采用密度相同的固定编织(如ZEEK)。为提高导管 远端的柔顺性,部分抽吸导管采用由远及近密度逐渐增高的全程可变编织方式(如Export Advance),极个别品牌杆部无金属编织(如Thrombuster Ⅱ)。多数抽吸导管内配有预置钢丝,可增强其推送性和抗折性。一般采用近远端粗细一致的钢丝,也有部分导管采用由近及远渐细的钢丝(如Export Advance),以增强导管在冠脉内的顺应性和通过性。不同品牌抽吸导管的导丝交换腔长度各异,导丝交换腔越长,抽吸导管的轨道性也越好,且能减少回撤导管时导丝在指引导管头段打折。抽吸导管的抽吸效率与头端设计、抽吸腔大小、内腔形态以及导管型号等相关。头端抽吸腔有圆形、半圆形、半月形等设计,一般而言,圆形抽吸腔的导管的抽吸效率较高。多数品牌的抽吸导管提供6F和7F两种型号,选择较大型号能提高抽吸效率。常见手动血栓抽吸导管的头端设计与性能参数

见图1。图1 常见手动血栓抽吸导管的头端设计与性能参数 机械血栓抽吸装置根据工作原理可将机械血栓抽吸装置分 为两大类:一类是通过机械性真空泵负压吸引祛除血栓(如Rescue和TVAC),原理与手动血栓抽吸导管类似,只是其负压吸引力由机械性的真空泵产生。在持续形成负压的同时,缓慢推送和回撤导管抽吸血栓。另一类机械血栓抽吸装置则是通过机械的方法将血栓粉碎并排出体外。根据血栓粉碎的机制不同又可分为机械旋切和流体击碎两种。前者以X-Sizer 为代表,通过导管头端内置电动切割器的高速旋转将血栓切碎并吸出体外。后者以AngioJet为代表,通过双腔导管的流入腔将高速生理盐水喷向血栓,同时通过流出腔将高速盐水吸出,利用伯努利原理将血栓击碎并排出体外。临床研究现状与评价冠状动脉血栓抽吸的临床研究在近十年来备受重视。早期多项有关手动血栓抽吸的临床研究显示,直接PCI 时常规血栓抽吸存在多重获益。然而,随着TASTE和TOTAL 试验等的相继发表,其临床获益和适用范围也出现了较大争议。有关机械抽吸装置的研究起步较晚,目前尚缺乏大样本随机对照研究的结果。手动血栓抽吸1.STEMI:早期研究显示,STEMI患者直接PCI时使用手动血栓抽吸存在多重获益。REMEDIA、EXPIRA试验显示,血栓抽吸可明显改善 心肌灌注,预防血栓栓塞,缩小梗死面积。TAPAS试验显

静脉血栓栓塞预防和治疗的专家共识 中国医师协会循证医学专业委员会 前言 静脉血栓栓塞性疾病(VTE)包括深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE),由于二者在发病机制上存在相互联系,目前已将二者作为统一的疾病。VTE很常见,在美国和欧洲发病率为千分之一,而且有增加的趋势,并与死亡危险增加有关,深静脉血栓和肺栓塞的早期死亡率均很高,分别为3.8%和38.9%。无创诊断技术的发展使VTE的诊断简化,检出率提高。但致死性PE可以是疾病的首发表现。此外,高龄是VTE及其并发症的危险因素,老龄人口的增加必将导致未来该疾病的致死和致残率增加。肺栓塞一旦发生后果严重,静脉血栓栓塞应该重在预防。 目前中国没有关于深静脉血栓和肺栓塞发病率的大规模调查,国内静脉血栓栓塞性疾病的预防和治疗与国际指南存在很大的差距,迫切需要能有指导临床和规范化治疗的文件来改进我国静脉血栓栓塞性疾病的防治现状。 静脉血栓栓塞的预防 流行病学研究显示静脉血栓栓塞(VTE)是住院病人致死和致残的主要原因之一。PE是最常见且可预防的院内死亡病因,预防PE也是降低住院患者死亡率的最重要策略。大块PE发生前通常没有先兆,因此这类患者的心肺复苏成功率极低。住院期间因PE死亡的患者中,70-80%在死亡前根本没有考虑到PE的可能。 静脉血栓栓塞的危险因素大多数住院患者存在一种或多种VTE危险因素,这些危险因素通常混和存在。例如,髋关节骨折患者通常存在年龄较大、下肢近端损伤、手术修复及术后需制动数周等危险因素,因此这类患者有发生VTE的高度危险。如同时合并肿瘤则发生VTE的危险更高。对于住院病人应常规进行VTE危险因素的评价并针对性的采取预防措施。VTE的危险因素,见下表。 表-1 VTE的危险因素 内在因素外部因素 高龄 肥胖 吸烟 遗传性或获得性血栓形成倾向手术 创伤(大的或下肢创伤) 中心静脉插管 静脉曲张 妊娠及产后 含雌激素的避孕药或激素替代治疗、选择性雌激素受体调节药 卧床、瘫痪恶性肿瘤 肿瘤治疗(激素、化疗或放疗) 既往VTE病史 急性内科疾病 心脏或呼吸衰竭 肠道感染性疾病 肾病综合征 骨髓异常增生综合征 阵发性睡眠性血红蛋白尿 危险分层 预防VTE首先应该将病人进行危险分层并采取分组预防的策略,分层的标准主要包括:年龄、疾病性质

《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)》(2017)要点 深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)是血液在深静脉内不正常凝结引起的静脉回流障碍性疾病,多发生于下肢;血栓脱落可引起肺动脉栓塞(PE),DVT与PE统称为静脉血栓栓塞症(VTE)。是同种疾病在不同阶段的表现形式。DVT的主要不良反应是PE和血栓后综合征(PTS),它可显著影响患者的生活质量,甚至导致死亡。 一、病因和危险因素 DVT的主要原因是静脉壁损伤、血流缓慢和血液高凝状态。危险因素包括原发性因素(表1)和继发性因素(表2)。DVT多见于大手术或严重创伤后、长期卧床、肢体制动、肿瘤患者等。 表1 深静脉血栓形成的原发性危险因素 抗凝血酶缺乏/先天性异常纤维蛋白原血症/高同型半胱氨酸血症/抗心磷脂抗体阳性/纤溶酶原激活物抑制剂过多/凝血酶原20210基因变异/Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ因子增高/蛋白C缺乏/V因子Leiden突变(活化蛋白C抵抗) /纤溶酶原缺乏/异常纤溶酶原血症/蛋白S缺乏/Ⅻ因子缺乏 髂静脉压迫综合征/损伤/骨折/脑卒中、瘫痪或长期卧床/高龄/中心静脉留置导管/下肢静脉功能不全/吸烟/妊娠/产后/Crohn病/肾病综合征/血液高凝状态(红细胞增多症、Waldenstrom巨球蛋白血症、骨髓增生异常综合征) /血小板异常/手术与制动/长期使用雌激素/恶性肿瘤尧化疗患者/肥

胖/心、肺功能衰竭/长时间乘坐交通工具/口服避孕药/狼疮抗凝物/人工血管或血管腔内移植物/VTE病史/重症感染 二、临床表现 根据发病时间,DVT分为急性期、亚急性期和慢性期。 急性期是指发病14d以内;亚急性期是指发病15~30d;发病30d以后进入慢性期;早期DVT 包括急性期和亚急性期。 急性下肢DVT主要表现为患肢的突然肿胀、疼痛等,体检患肢呈凹陷性水肿、软组织张力增高、皮肤温度增高,在小腿后侧和/或大腿内侧、股三角区及患侧髂窝有压痛。发病1~2周后,患肢可出现浅静脉显露或扩张。血栓位于小腿肌肉静脉丛时,Homans征和Neuhof征阳性。 严重的下肢DVT,患者可出现股青肿,是下肢DVT中最严重的情况。临床表现为下肢极度肿胀、剧痛、皮肤发亮呈青紫色、皮温低伴有水泡,足背动脉搏动消失,全身反应强烈,提问升高。如不及时处理,可发生休克和静脉性坏疽。 静脉血栓一旦脱落,可随血流漂流、堵塞肺动脉主干或分支,根据肺循环障碍的不同程度引起相应PE的临床表现。 慢性期可发展为PTS,一般指急性下肢DVT6个月后,出现慢性下肢静脉功能不全的临床表现,包括患肢的沉重、胀痛、静脉曲张、皮肤瘙痒、色素沉着、湿疹等,严重者出现下肢的高度肿胀、脂性硬皮病、经久不愈的溃疡。在诊断为下肢DVT的最初2年内,即使经过规范的抗凝治疗,仍有约20%~55%的患者发展位PTS,其中5%~10%的患者发展位严重的PTS,从而严重影响患者的生活质量。 三、诊断 对于下肢DVT的诊断,无论临床表现典型与否,均需进一步的实验室检查和影像学检查,明确诊断,以免漏诊和误诊。 (一)辅助检查 1.血浆D-二聚体测定:D-二聚体测定检查的敏感性较高、特异性 差。可用于急性VTE的筛查、特殊情况下DVT的诊断、疗效评估和VTE复发的危险程度评估。

冠状动脉支架内血栓的成因和防治* 金辰综述李卫袁晋青杨跃进审校 (中国医学科学院北京协和医学院阜外心血管病医院,北京100037) Coronary Stent Thrombosis—Mechanism,Prevention and Treatment JIN Chen,LI Wei,YUAN Jinqing,YANG Yuejin (Department of Cardiology,Cardiovascular Institute&Fuwai Hospital,Chinese Academy of Medical Science&Peking Union Medical College,Beijing100037,China) 文章编号:1004-3934(2013)05-0617-05中图分类号:R318.11;R815文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1004-3934.2013.05.008 摘要:随着经皮冠状动脉介入治疗的不断发展,其并发症的防治已成为重要议题。支架内血栓是介入治疗主要的并发症,可导致死亡和急性心肌梗死等临床事件,严重影响经皮冠状动脉介入治疗患者近期和远期预后。现将根据现有的循证医学证据,重点阐述支架内血栓的发生机制及预防治疗原则。 关键词:冠状动脉介入治疗;支架内血栓;发生机制;防治 Abstract:Along with the continuous development of percutaneous coronary intervention(PCI),the prevention and treatment of its complications have been more and more important.Stent thrombosis is the major complications of PCI,which may lead to severe clinical con-sequences such as death and acute myocardial infarction,seriously affecting the short-and long-term prognosis of patients undergoing PCI.Therefore,the article focuses on the mechanisms of stent thrombosis as well as the principles of prevention and treatment based on the evi-dence-based medicine. Key words:percutaneous coronary intervention;stent thrombosis;mechanism;prevention and treatment 自1977年Gruentzig进行了第一例经皮冠状动脉腔内成形术(percutaneous transluminal coronary angio-plasty,PTCA)以来,介入治疗经历了PTCA、金属裸支架(bare metal stent,BMS)和药物洗脱支架(drug-elu-ting stent,DES)三个阶段。介入心脏病学已经取得了举世瞩目的进步,然而在每一次进步的背后都隐藏着随之而来的问题。BMS很大程度解决了单纯冠状动脉内球囊成形术后急性闭塞的问题,但支架内再狭窄明显增加。DES的出现虽然大大降低了支架内再狭窄率,再狭窄率由PTCA时代的40% 50%,BMS时代的20% 30%,降低到DES时代的10%以下[1],但越来越多的研究表明DES与BMS相比支架内血栓形成的风险更高,可造成严重不良的临床后果。文献报道支架血栓形成的再次心肌梗死率达60% 70%,病死率达15% 45%[2-3]。现将根据现有循证医学证据,重点阐述支架内血栓的定义、发生率、发生机制和防治原则。 1支架内血栓的定义和发生率 1.1支架内血栓的定义 支架内血栓形成是指支架置入后,在综合因素作用下支架置入处形成血栓。由于造成冠状动脉完全或者不全闭塞,临床上可表现为猝死、心肌梗死、不稳定型心绞痛。2007年5月学术研究联盟(AcademicRe-search Consortium,ARC)正式发表支架血栓的定义(ARC“Dublin”Definition)[4]。 根据造影结果和临床情况把术后支架内血栓形成分为三类:(1)明确的支架内血栓(definite stent throm-bosis):明确的支架内血栓是指经过血管造影或病理学证实的支架内血栓形成;(2)可能的支架内血栓形成(probable stent thrombosis):经皮冠状动脉介入治疗(PCI)后30d内不能解释的死亡,或发生与有记录的支架置入血管供血区域急性缺血相关的心肌梗死,但未经血管造影证实支架内血栓的存在;(3)不能排除的支架血栓形成(possible stent thrombosis):PCI后30 d以上难以解释的死亡。 根据术后支架血栓形成的时间分为四类:(1)急性支架血栓:发生于PCI术后24h内;(2)亚急性支架血栓:术后1 30d内;(3)晚期支架血栓:发生于PCI *作者简介:金辰(1976-),助理研究员,在职硕士,主要从事冠心病流行病学研究。Email:fwgxb@126.com 通信作者:李卫,研究员,博士,主要从事临床研究统计方法学研究。Email:liwei@mrbc-nccd.com

血栓抽吸术联合择期经皮冠状动脉介入治疗 发表时间:2015-12-21T17:06:33.710Z 来源:《航空军医》2015年9期作者:杨建慧杨学凤 [导读] 山东省寿光市人民医院在急性心肌梗死治疗中,采用择期经皮冠状动脉介入治疗联合血栓抽吸术治疗,效果确切,能有效改善患者心肌功能,降低心脏事件发生率,安全性高,值得临床推广运用。 山东省寿光市人民医院心血管内科 262700 【摘要】目的:探讨在急性心肌梗死治疗中采用择期经皮冠状动脉介入治疗联合血栓抽吸术的临床效果及安全性。方法:从我院2012年3月至2014年3月收治的急性心肌梗死患者中选取80例为观察对象,随机分为观察组40例,对照组40例,对照组单行择期经皮冠状动脉介入治疗,观察组在对照组基础上联合血栓抽吸术治疗,观察两组患者治疗效果,治疗前后相关指标变化情况、急性期不良事件发生情况及预后情况。结果:观察组总有效率同对照组比较,显著较高(P<0.05);两组患者治疗前后相关指标(AST、LDH)比较,两组患者治疗前相关指标无明显差异(P>0.05),治疗后观察组明显优于对照组(P<0.05)。结论:在急性心肌梗死治疗中,采用择期经皮冠状动脉介入治疗联合血栓抽吸术治疗,效果确切,能有效改善患者心肌功能,降低心脏事件发生率,安全性高,值得临床推广运用。【关键词】急性心肌梗死;冠状动脉介入疗法;血栓抽吸术 1.资料与方法 1.1一般资料 从我院2012年3月至2014年3月收治的急性心肌梗死患者中选取80例为观察对象,所有患者及其家属均对本研究知情,且签署知情同意书,本研究已获得我院伦理委员会批准。采用随机数字表法将80例患者分为观察组与对照组,观察组40例,男性23例,女性17例,年龄42-75岁,平均(67.5±3.4)岁,对照组40例,男性22例,女性18例,年龄44-54岁,平均(65.9±3.7)岁。所有患者均符合急性心肌梗死诊断标准,经心电图检查及心肌坏死血清生物标志物检测后确诊。纳入标准:在急性期未行急诊PCI治疗患者;无抗凝及抗血小板治疗禁忌证患者;血管直径≥3mm患者;排除标准:重要脏器严重功能障碍患者,急性心力衰竭患者;电解质紊乱患者及精神疾病患者。两组患者一般资料无明显差异(P>0.05),具有临床可比性。 1.2方法 两组患者均在术前2h给予氯吡格雷(乐普药业股份有限公司,国药准字:H20123115),300mg,阿司匹林(江苏平光制药有限公司,国药准字:A1420205051),300mg,口服,术前30min,给予低分子肝素(深圳赛保尔生物药业有限公司,国药准字:H20060290)5000u,静脉注射。对照组行根据患者具体情况,择期经皮冠状动脉介入治疗,进行血运重建,观察组在对照组基础上行血栓抽吸术,将6F指引导管至冠脉开口处,PTCA导丝通过病变处至血管远端,沿导丝送入Zeek血栓抽吸导管至血栓近端,尾端注射器抽成负压状态,前后移动抽吸导管,从近端至远端反复抽吸,操作中防止血栓带入邻近血管内。结束抽吸后,在保持负压状态下抽出导管。 1.3观察指标 观察并记录两组患者治疗效果,治疗前后心功能变化情况,急性期不良事件发生情况。同时经6个月随访,观察患者心脏事件发生情况,作对比分析。 2.结果 观察组治疗总有效率为90.00%,同对照组75.00%比较,显著较高,差异存在统计学意义(P<0.05),见表1。 两组患者治疗前心功能指标无明显差异(P>0.05),治疗后均明显低于对照组,差异存在统计学意义(P<0.05),见表2。 察组急性期不良事件发生率为12.50%,同对照组20.00%比较,明显较低,差异存在统计学意义(P<0.05),见表3。

介入放射学杂志2019年9月第28卷第9期J Intervent Radiol2019,Vol.28,No.9811 ?指南与共识Guidelines and consensus? 梯度压力袜用于静脉血栓栓塞症防治 专家共识 国际血管联盟中国分部护理专业委员会、中国医师协会腔内血管学专业委员会 【摘要】随着临床上对静脉血栓栓塞症(VTE)防治的重视,梯度压力袜(GCS)应用日益广泛。如何 更加安全、规范地应用GCS已成为VTE防治的重要内容。目前我国尚缺少相关临床应用的标准和规范。 为此,国际血管联盟中国分部护理专业委员会和中国医师协会腔内血管学专业委员会联合国内相关领域 专家,根据国内外指南和专家经验,结合循证医学证据,就GCS在VTE防治中的临床应用提出了专家共 识,旨在为我国规范应用GCS提供参考,以降低VTE发生率,确保患者安全。 【关键词】梯度压力袜;静脉血栓栓塞症;防治;专家共识 中图分类号:R364.1文献标志码:A文章编号:1008-794X(2019)-09-0811-08 Expert consensus on the application of graduated compression stockings for prevention and treatment of venous thromboembolism Professional Committee on Nursing Care,Chinese Chapter of International Union of A ngiology;The Society of Endovascology,Chinese Medical Doctor Association Corresponding author:LI Haiyan,E-mail:lhy@https://www.doczj.com/doc/868794113.html,;LU Qingsheng,E?mail:luqs@xueguan. net;ZHANG Lingjua/i,E-mail:linduzhcuig_cn@hotrriail.corn? [Abstract]Along with the increasing attention to the prevention and treatment of venous thromboembolism(VTE),the clinical application of graduated compression stockings(GCS)is becoming more and more extensive.How to apply GCS more safely and more correctly has become an important issue for the prevention and treatment of VTE.At present,there is still lack of relevant application standards and norms for the clinical utilization of GCS in China.Therefore,based on the relevant guidelines and expert experience both at home and abroad as well as the evidence-based medical proofs,the Professional Committee on Nursing Care of Chinese Chapter of International Union of Angiology and The Society of Endovascology of Chinese Medical Doctor Association in conjunction with domestic experts in relevant fields puts forward this expert consensus on the clinical application of GCS in the prevention and treatment of VTE,with the purpose to provide a reference for the standardized application of GCS in China in order to reduce the incidence of VTE and ensure the safety of patients.(J Intervent Radiol,2019,28:811-818) [Key words]graduated compression stockings;venous thromboembolism;prevention and treatment; expert consensus 静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE) 包括深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT) 和肺血栓栓塞症(pulmonary thromboembolism,PTE), DOI:10.3969/j.issn.1008-794X.2019.09.001 基金项目:上海市护理学会科研课题项目(2019MS-B18).海 军军医大学护理学高峰学科青年培育工程拔尖类项目(18QPBJ11) 作者单位:200433通信作者:李海燕 陆清声 张玲娟上海海军军医大学附属长海医院 E-mail:lhy@https://www.doczj.com/doc/868794113.html, E-mail:luqs@https://www.doczj.com/doc/868794113.html, E-mail:lindazhang_cn@https://www.doczj.com/doc/868794113.html, 是住院患者常见并发症,也是导致患者围术期死亡的 重要原因之一[,10梯度压力袜(graduated compression stockings,GCS)是目前预防VTE最常见的机械预防 方式31。如何安全、规范地应用GCS,已成为国内 外医护专家关注的问题,而我国在GCS临床应用 方面尚缺乏标准和规范。为此,我国VTE防治相 关医护专家基于国内外指南、专家经验和循证医 学证据进行总结,形成中国专家共识,旨在为正确 应用GCS提供参考意见,以降低VTE发生率,促 进患者康复。