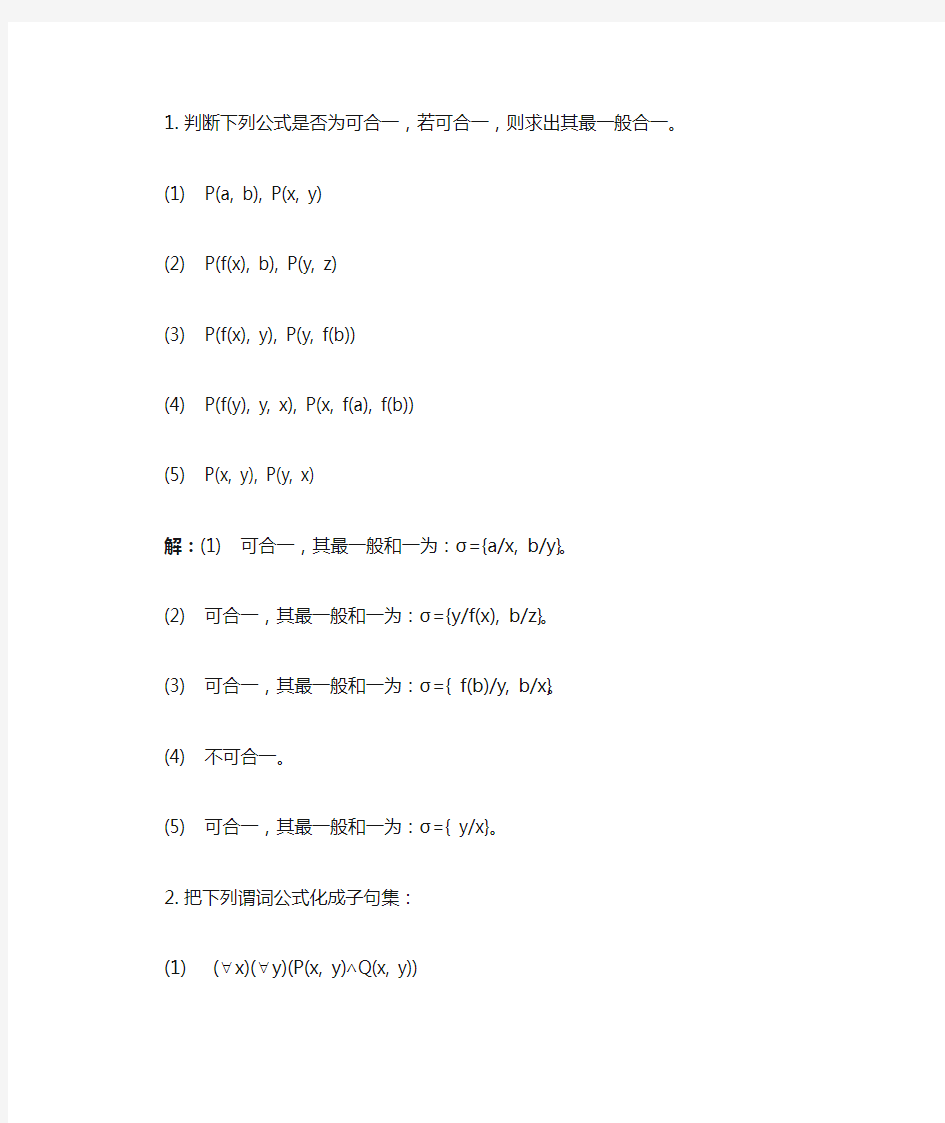

1. 判断下列公式是否为可合一,若可合一,则求出其最一般合一。

(1) P(a, b), P(x, y)

(2) P(f(x), b), P(y, z)

(3) P(f(x), y), P(y, f(b))

(4) P(f(y), y, x), P(x, f(a), f(b))

(5) P(x, y), P(y, x)

解:(1) 可合一,其最一般和一为:σ={a/x, b/y}。

(2) 可合一,其最一般和一为:σ={y/f(x), b/z }。

(3) 可合一,其最一般和一为:σ={ f(b)/y, b/x }。

(4) 不可合一。

(5) 可合一,其最一般和一为:σ={ y/x }。

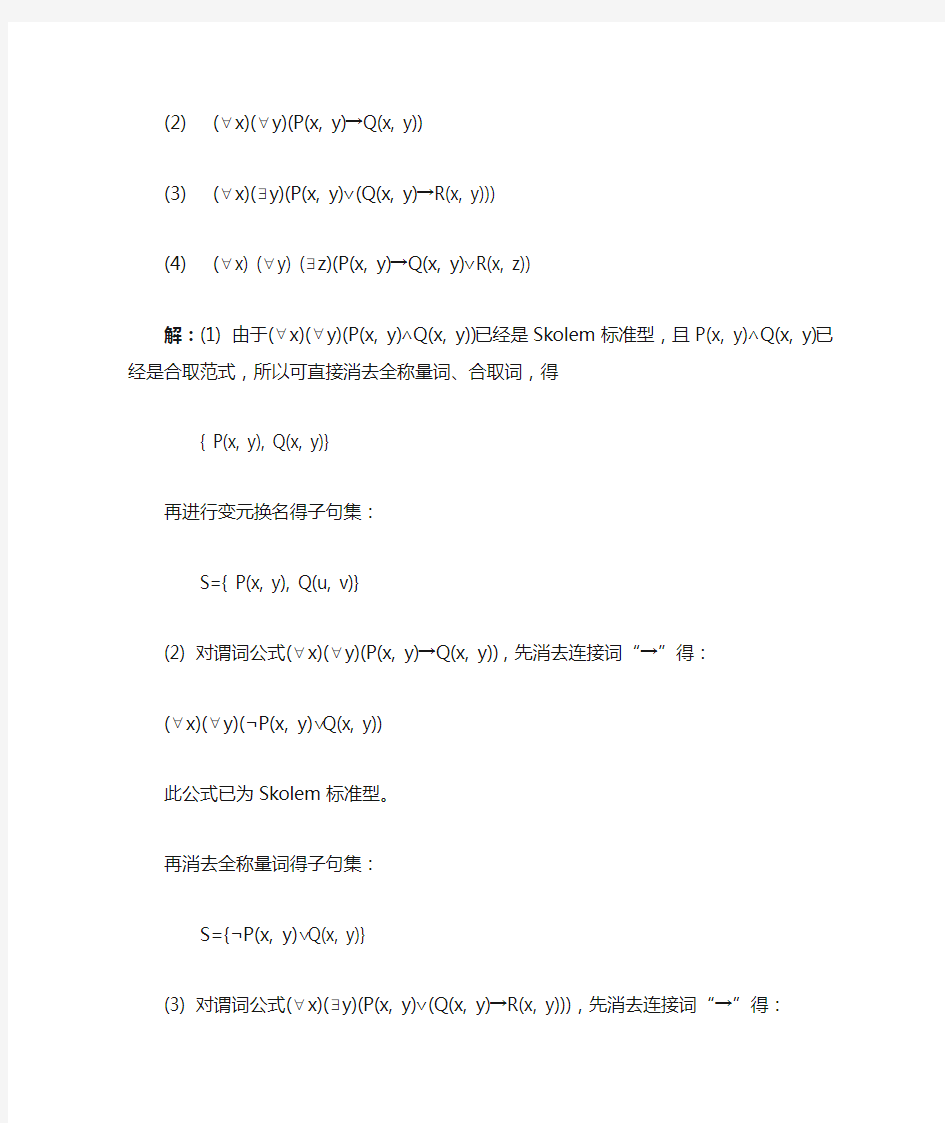

2. 把下列谓词公式化成子句集:

(1) (?x)(?y)(P(x, y)∧Q(x, y))

(2) (?x)(?y)(P(x, y)→Q(x, y))

(3) (?x)(?y)(P(x, y)∨(Q(x, y)→R(x, y)))

(4) (?x) (?y) (?z)(P(x, y)→Q(x, y)∨R(x, z))

解:(1) 由于(?x)(?y)(P(x, y)∧Q(x, y))已经是Skolem 标准型,且P(x, y)∧Q(x, y)已经是合取范式,所以可直接消去全称量词、合取词,得

{ P(x, y), Q(x, y)}

再进行变元换名得子句集:

S={ P(x, y), Q(u, v)}

(2) 对谓词公式(?x)(?y)(P(x, y)→Q(x, y)),先消去连接词“→”得:

(?x)(?y)(?P(x, y)∨Q(x, y))

此公式已为Skolem 标准型。

再消去全称量词得子句集:

S={?P(x, y)∨Q(x, y)}

(3) 对谓词公式(?x)(?y)(P(x, y)∨(Q(x, y)→R(x, y))),先消去连接词“→”得:

(?x)(?y)(P(x, y)∨(?Q(x, y)∨R(x, y)))

此公式已为前束范式。

再消去存在量词,即用Skolem 函数f(x)替换y 得:

(?x)(P(x, f(x))∨?Q(x, f(x))∨R(x, f(x)))

此公式已为Skolem 标准型。

最后消去全称量词得子句集:

S={P(x, f(x))∨?Q(x, f(x))∨R(x, f(x))}

(4) 对谓词(?x) (?y) (?z)(P(x, y)→Q(x, y)∨R(x, z)),先消去连接词“→”得:

(?x) (?y) (?z)(?P(x, y)∨Q(x, y)∨R(x, z))

再消去存在量词,即用Skolem 函数f(x,y)替换z 得:

(?x) (?y) (?P(x, y)∨Q(x, y)∨R(x, f(x,y)))

此公式已为Skolem 标准型。

最后消去全称量词得子句集:

S={?P(x, y)∨Q(x, y)∨R(x, f(x,y))}

(5))),()),(),(((y x R y x Q y x P y x →∨??

解:(((,)(,))(,))(((,)(,))(,))

(((,())(,()))(,()))

(,())(,())(,())x y P x y Q x y R x y x y P x y Q x y R x y x P x f x Q x f x R x f x P x f x Q x f x R x f x ????∨∨????∧?∨???∧?∨??∧?∨

(6))]},(),([),({y x R y x Q y y x yP x →??→?? (P 102例5.7) 解:

{(,)[(,)(,)]}

{(,)[(,)(,)]}

{(,)[(,)(,)]}

{(,())[(,())(,())]}(,())[(,())(,())]

[(,())(,())][(,()x yP x y y Q x y R x y x y P x y y Q x y R x y x y P x y z Q x z R x z x P x f x Q x g x R x g x P x f x Q x g x R x g x P x f x Q x g x P x f x ???∨???∨???∨?∧????∨?∧???∨∧??∨∧??∨∧?)(,())]

[(,())(,())][(,())(,())]{(,())(,()),(,())(,())}R x g x P x f x Q x g x P y f y R y g y P x f x Q x g x P y f y R y g y ∨??∨∧?∨??∨?∨? 或 ?P(x,f(x))∨Q(x,g(x))

?P(y,f(y))∨?R(y,g(y))

为原谓词公式的字句集。

命题逻辑和谓词逻辑习题课的题目及参考 答案 说明:红色标注题目可以暂且不做 命题逻辑和谓词逻辑习题课的题目 一、填空 1、若P,Q,为二命题,Q P→真值为0 当且仅当。2、命题“对于任意给定的正实数,都存 在比它大的实数”令F(x):x为实数,:) , (则命题的逻辑谓词公式y L> x x y 为 。

3、谓词合式公式)( xP? ?的前束范式 x → ) (x xQ 为。 4、将量词辖域中出现的 和指导变元交换为另一变元符号,公式 其余的部分不变,这种方法称为换名规 则。 5、设x是谓词合式公式A的一个客体变 元,A的论域为D,A(x)关于y是自由的,则 被称为存在量词消去规则,记为ES。 6.设P,Q 的真值为0,R,S的真值为1,则 → ∨ Q P? ∨ ?的真值 → ∧ ? (S ))) ( R ( ) P R ( = 。 7.公式P ∧) ( ) (的主合取范式为 ∨ R S R P? ∨ ∧

。 8.若解释I的论域D仅包含一个元素,则)( xP? → ?在I下真值为 xP ) (x x 。 9. P:你努力,Q:你失败。“除非你努力,否则你将失败”的翻译为 ;“虽然你努力了,但还是失败了”的翻译为 。 10. 论域D={1,2},指定谓词P 则公式),(x y ?真值 x? yP 为。 11.P,Q真值为0 ;R,S真值为1。则

∧ wff∧ R ∨ → )) ∧的真值∨ S P )) P ) ( ( (( Q R (S 为 。 12. R ?) ) ((的主合取范式 ∧ R Q ∨ P wff→ 为 。 13.设 P(x):x是素数, E(x):x 是偶数,O(x):x是奇数 N (x,y):x可以整数y。则谓词))) x y O P y ?的自然语言是 → ? wff∧ x ( ) ( N ( , y ( (x ) 。 14.谓词)),,( x y z P x z ?的前束 ? P ? ∧ → wff? y ) , ( , )) y ( z ( uQ x (u 范式为 。

逻辑学复习知识点 前言:逻辑学:传统逻辑、现代逻辑;它是基础性,工具性的学科(更直接,更系统) 第一章(绪论): 第一节什么是逻辑学 1.“逻辑”的含义:源于古希腊,原意:思想,言辞,理性,规律。 逻辑是一门学科,即逻辑学(思维科学)。 2.逻辑学的研究对象:研究思维的形式结构及其规律的科学。 逻辑学的研究目的:总结出人们正确运用各种思维形式的逻辑规律。 思维:感性认识(感觉,知觉,表象)和理性认识(概念,命题(判断),推理) 思维的形式结构(思维的逻辑形式):包括逻辑常项和变项 逻辑常项:不随思维具体内容变化而变化,是判定一种逻辑形式具体类型的唯一依据。 传统逻辑:自然语言(日常用语)现代逻辑:人工语言(符号语言:表意符号,公式,公式序列) 思维形式结构的规律:逻辑规则:仅适用于某种思维形式。逻辑思维的基本规律:普遍适用于各种类型的思维形式。(传统逻辑定义) 逻辑思维的基本规律包括:同一律,矛盾律,排中律,充足理由律。表现方式: 现代逻辑的基础部分:经典命题逻辑,经典谓词逻辑(表现方式:重言式(重言蕴涵式,重言等值式))第二节逻辑学的性质和作用 1.逻辑学的性质:工具性,全人类性(没有民族性,阶级性) 2.逻辑学的作用: 联合国教科文组织1974年规定的七大基础学科:逻辑学、数学、天文学和天体物理学、地球科学和空间科学、物理学、化学、生命科学

三方面作用:促成逻辑思维由自发向自觉转变;培养和提高人们认识事物、从事科学研究的能力;帮助识别、驳斥谬误和诡辩。 3.第三节逻辑简史 逻辑学的历史:两千多年逻辑学的三大源头:古中国、古印度、古希腊。 西方逻辑:以古希腊逻辑为先河,在发展的历程中完整地经历了传统和现代两个形态。(以此为例) 传统逻辑的诞生与发展: 传统逻辑:由亚里士多德开始直至莱布尼兹之前的整个逻辑类型。特点:借助自然语言,主要范围是常见日常思维类型。 亚里士多德:(公元前384-公元前322):古希腊著名学者,第一次全面、系统研究逻辑学主要问题,首创逻辑学这门科学。被称作“西方逻辑之父”,主要逻辑著作《范畴篇》、《解释篇》、《前分析篇》、《后分析篇》、《论辩篇》、《辩谬篇》,分别论述概念、命题(判断)、推理、论证、论辩的方法和如何驳斥诡辩的问题。哲学著作《形而上学》系统论述了矛盾律、排中律,涉及同一律。奠定了西方逻辑学发展的坚实基础。古希腊斯多葛学派及欧洲中世纪的逻辑学家:研究了假言命题、选言命题、联言命题和推理形式,提出相应推理规则。 弗兰西斯.培根(1561-1626):英国哲学家、逻辑学家。17世纪,实验自然科学兴起和发展,研究了科学归纳法问题。《新工具》一书中提出科学归纳的“三表法”:“存在和具有表”、“差异表”、“程度表”,奠定归纳逻辑的基础。 穆勒(1806-1873):19世纪英国哲学家、逻辑学家。在《逻辑体系》(我国近代学者严复译为《逻辑名学》)把科学归纳法发展为五种:求同法、求异法、求同求异并用法、共变法、剩余法。至此,传统逻辑的基本框架大致形成。 现代逻辑的兴起与发展: 现代逻辑(“数理逻辑”或“符号逻辑”):由莱布尼兹奠定基本思想,目前仍在不断发展中的逻辑类型。特点:借助人工语言(符号语言),建立形式系统,对研究对象整体把握。 莱布尼兹(1646-1716):德国著名数学家、哲学家。17世纪末期,提出用数学演算的方法处理演绎逻辑;

用谓词性词语作主语的句子 什么是主语、谓语、宾语、宾补、状语、定语? 主语是一个句子中所要表达,描写的人或物,是句子叙述的主体。可由名词、代词、数词、名词化的形容词、不定式、动名词和主语从句等来承担。 谓语是用来解释主语做了什么动作或处在什么状况。谓语可以由动词来担任,一般放在主语的后面。 宾语是动作的对象或蒙受者,常位于及物动词或介词后面。宾语可由名词、代词、数词、名词化的形容词、不定式、动名词、宾语从句等来担任。 定语:用于描写名词,代词,短语或从句的性质,特点范畴等情形的词叫做定语, 定语可以由名词,形容词和起名词和形容词作用的词,短语担负。假如定语是单个词,定语放在被修饰词的前面,假如是词组,定语放在被修饰词的后面。 状语:阐明事物产生的时光,地点,原因,目标,成果方法, 条件或随同情形,水平等情形的词叫状语。状语可以由副词, 短语以及从句来担负。 补语是述补构造中弥补阐明述语的成果、水平、趋向、可能、状况、数目等的成分。 补语与述语之间是弥补与被弥补、解释与被解释的关系,是补充阐明动词或形容词性中心语的,可以答复“怎么样”、“多少次”、“何处”、“何时”、“什么结果”等问题。补语都放在中心语后头,除了趋

向动词、数量词、介宾结构和一部分形容词可以直接作补语外。补语多用形容词、数量词、趋向动词、介宾构造来担负,各种关系的词组也常作补语。口诀: 主谓宾、定状补,主干枝叶分明白。 定语必居主宾前,谓前为状谓后补。 状语有时位主前,逗号离开心有数。状语 状语是修饰限制谓语的成分。副词的重要功效是作状语,形容词性词组、时间名词、方位词、能愿动词、介宾词组也经常作状语。状语也可以分为描写性的和限制性的。多项状语的排列词序离中心语从远及近一般为:表示时光的名词、副词、方位词组、介宾词组;表示地方的介宾词组、方位词组、名词、代词;表示语气、关联的副词;表示条件、方法、范畴、目标、对象、关涉的介宾词组和副词;表示情态的形容词、动词。 主语 主语是句子的被陈说部分。大多数实词和词组(介宾词组除外)都可以充任主语。其中,名词性词语作主语最常见。谓词性词语也可以作主语但是不常见,而且还受到限制,用谓词性词语作主语的句子,其谓语一般是断定、评价、描述性质的。主语的意义类型比拟庞杂,可以分为:施事主语、受事主语、系事主语、与事主语、工具主语、地方主语、范畴主语、关系主语、目标主语、原因主语、描述主语等。中心语 中心语就是定语和状语修饰限制的部分。定语修饰限制的一般是名词

句子成分有六种——主语、谓语、宾语、定语、状语、补语。 一、主语、谓语 1、主语 多表示人或事物。作为被陈述的对象,在句首能回答“谁”或者“什么”等问题。例如:(1)今天晚上‖特别冷。 主语(偏正短语)谓语 (2) [明天这个时候],我们‖就可以走出戈壁滩了。 状语(时间)主语(代词)谓语 以动作、性状或事情做陈述的对象的主语句。例如: (1)笑‖是具有多重意义的语言。 主语(动词)谓语 (2)公正廉洁‖是公职人员行为的准则。 主语(形容词联合短语)谓语 2、谓语 是对主语的叙述、描写或判断,能回答主语“怎么样”或“是什么”等问题。(1)动词性词语经常做谓语。例如: 他‖[只]答应了<一声>。 主语谓语(状语+动词+补语) 南海一中‖留下<过>(许多人)的梦。 主语谓语(动词+补语+定语+宾语) 我‖[最近]去<了><一趟>北京。 主语谓语(状+动+补+宾) (2)形容词性词语也经常做谓语。例如: 太阳‖热烘烘的。 主语谓语(形容词+的) 人参这种植物,‖娇嫩<极了>。 主语谓语(形容词+补语) 说话‖[要]简洁<些>。 主语谓语(状语+形容词+补语) (3)主谓短语做谓语。例如: 这件事‖大家都赞成。 主语谓语(主谓短语) 任何困难‖她都能克服。 主语谓语(主谓短语)

大家的事情‖大家办。 主语谓语(主谓短语) (4)名词性词语做谓语。这种情况很少见,有一定的条件限制。可参考文言文中的判断句。例如:鲁迅‖浙江绍兴人。 主语谓语(名词短语) 明天‖教师节。 主语谓语(名词) 她‖大眼睛,红脸蛋。 主语谓语(定中短语,表容貌) 二、定语、状语、补语 1、定语 (1)描写性定语,多由形容词性成分充当。例如: (弯弯曲曲)的小河。青春气息。(风平浪静)的港湾。 (2)限制性定语:给事物分类或划定范围,使语言更加准确严密。例如: (晓风残月中)的长城。(野生)动物。(古城大理)的湖光山色。 (3)助词“的”:定语和中心语的组合,有的必须加“的”,有的不能加“的”,有的可加可不加。单音节形容词作定语,通常不加“的”,例如:(红)花、(绿)叶、(新)学校、(好)主意等。 双音节形容词作定语,常常加上“的”,特别是用描写状态的词,例如:(晴朗)的天、(优良)的传统、(动听)的歌声、(粉红)的脸等。 2、状语 (1)描写性状语:主要修饰谓词性成分,有的是描写动作状态,有些是限制或描写人物情态。例如: 他[突然]出现在大家面前。小李[很高兴]地对我说。 (2)限制性状语:主要表示时间、处所、程度、否定、方式、手段、目的、范围、对象、数量、语气等。例如: [午后],天很闷,风很小。[白]跑一趟。(方式)她的身上[净]是水。(净=全,表范围)(3)助词“地”:助词“地”是状语的标志。状语后面加不加“地”的情况很复杂。单音节副词做状语,一定不加,有些双音节副词加不加“地”均可,例如“非常热︰非常地热”。形容词里,单音节形容词做状语比较少,大都也不能加“地”,例如“快跑、苦练、大干”。多音节形容词有相当一部分加不加都可以,例如“热烈讨论︰热烈地讨论/仔细看了半天︰仔细地看了半天” 3、补语 (1)结果补语:表示动作、行为产生的结果,与中心语有因果关系,补语常用的是形容词,少数用动词。例如: 这个字写〈错〉了。她哭〈红〉了双眼。上课前十分钟你得叫〈醒〉我。 (2)程度补语:程度补语很少,限于用“极、很”和虚义的“透、慌、死、坏”等,表示达到

谓词演算的 推理理论

在谓词逻辑中,除了命题逻辑中的推理规则继续有效外,还有以下四条规则。设前提Г= {A 1,A 2,…,A k }. 1. 全称指定规则(全称量词消去规则)US : 例1 取个体域为实数域,F(x, y): x>y, P(x)=(?y) F(x,y), 则(?x)P(x) ?P(z)=(?y) F(z,y). 而不能(?x) P(x) ?P(y)=(?y) F(y,y). 其中x,y 是个体变项符号,c 为任意的个体常量. 或 (?x ) P (x ) ∴ P (y ) (?x) P (x ) ∴ P (c )

2 . 全称推广规则(全称量词引入规则) UG: P(x) ∴ (?x)P(x) 其中x是个体变项符号,且不在前提的任何公式中 自由出现. 3. 存在指定规则(存在量词消去规则) ES: (?x)P(x) ∴ P(c) 1)c是使P(x)为真的特定的个体常量,不是任意的. 2)c不在前提中或者先前推导公式中出现或自由出现, 换句话说,此c是在该推导之前从未使用过的.

4. 存在推广规则(存在量词引入规则) EG: P(c) ∴ ( x)P(x) 其中x是个体变项符号, c是个体常项符号.

谓词逻辑的推理理论由下列要素构成. 1. 等价公式 2. 蕴含式 3. 推理规则: (1) 前提引入规则 (2) 结论引入规则 (3) CP推理规则 (4)归谬论 (5) US规则 (6) UG规则 (7) ES规则 (8) EG规则

1)在推导的过程中,可以引用命题演算中的规则P、规则T、 规则CP . 2)为了在推导过程中消去量词,可以引用规则US和规则ES来 消去量词. 3)当所要求的结论可能被定量时,此时可引用规则UG和规则 EG将其量词加入. 4)证明时可采用如命题演算中的直接证明方法和间接证明方法. 5)在推导过程中,对消去量词的公式或公式中没含量词的子公 式,完全可以引用命题演算中的基本等价公式和基本蕴涵公式. 6)在推导过程中,对含有量词的公式可以引用谓词中的基本等 价公式和基本蕴涵公式.

从命题逻辑到谓词逻辑 命题逻辑研究的基本元素是命题。命题是有真假意义的一句话,而对这句话的结构和成分是不考虑的。因此,用这样简单的手段,很多思维过程不能在命题逻辑中表达出来。 例如,逻辑学中著名的三段论: 凡人必死 张三是人 张三必死 在命题逻辑中就无法表示这种推理过程。 因为,如果用P代表“凡人必死”这个命题,Q代表“张三是人”这个命题,R代表“张三必死”这个命题,则按照三段论,R应该是P和Q的逻辑结果。但是,在命题逻辑中,R 却不是P和Q的逻辑结果,因为公式 P∧Q→R 显然不是恒真的,解释{P,Q,?R}就能弄假上面的公式。 发生这种情况的原因是:命题逻辑中描述出来的三段论,即PùQ?R,使R成为一个与P,Q 无关的独立命题。因此,取解释时,可将P,Q取真,R取假,从而弄假公式P∧Q→R。但是,实际上命题R是和命题P,Q有关系的,只是这种关系在命题逻辑中无法表示。因此,对命题的成分、结构和命题间的共同特性等需要做进一步的分析,这正是谓词逻辑所要研究的问题。为了表示出这三个命题的内在关系,我们需要引进谓词的概念。在谓词演算中,可将命题分解为谓词与个体两部分。例如,在前面的例子“张三是人”中的“是人”是谓语,称为谓词,“张三”是主语,称为个体。 定义3.1.1 可以独立存在的物体称为个体。(它可以是抽象的,也可以是具体的。) 如人、学生、桌子、自然数等都可以做个体。在谓词演算中,个体通常在一个命题里表示思维对象。 定义3.1.2 设D是非空个体名称集合,定义在Dn上取值于{1,0}上的n元函数,称为n 元命题函数或n元谓词。其中Dn表示集合D的n次笛卡尔乘积。 一般地,一元谓词描述个体的性质,二元或多元谓词描述两个或多个个体间的关系。0元谓词中无个体,理解为就是命题,这样,谓词逻辑包括命题逻辑。 下面我们举一个谓词的例子:

现代汉语句子成分分析 从句法结构的关系意义出发,对句子作成分功能或作用分析的方法叫句子成分分析法,请看下面是出guo为大家的“现代汉语句子成分分析”,欢迎大家阅读,更多资讯尽在实用资料栏目! 句子成分有六种——主语、谓语、宾语、定语、状语、补语。 汉语句子成分口诀: 主谓宾、定状补,主干枝叶分清楚。 定语必居主宾前,谓前为状谓后补。 状语有时位主前,逗号分开心有数。 一、主语多表示人或事物,是句子里被陈述的对象,在句首能回答“谁”或者“什么”等问题。可由名词、代词、数词、名词化的形容词、不定式、动名词和主语从句等来承担。例如: (1)今天晚上‖特别冷。 主语(偏正短语) 谓语 (2) [明天这个时候],我们‖就可以走出戈壁滩了。 状语(时间) 主语(代词) 谓语 以动作、性状或事情做陈述的对象的主语句。例如: (1) 笑‖是具有多重意义的语言。 主语(动词) 谓语 (2)公正廉洁‖是公职人员行为的准则。 主语(形容词联合短语) 谓语

二、谓语是用来陈述主语的,能回答主语“怎么样”或“是什么”等问题。谓语可以由动词来担任,一般放在主语的后面。 (1)动词性词语经常做谓语。例如: 他‖[只]答应了。 主语谓语(状语+动词+补语) 南海一中‖留下(许多人)的梦。 主语谓语(动词+补语+定语+宾语) 我‖[最近]去北京。 主语谓语(状+动+补+宾) (2)形容词性词语也经常做谓语。例如: 太阳‖热烘烘的。 主语谓语(形容词+的) 人参这种植物,‖娇嫩。 主语谓语(形容词+补语) 说话‖[要]简洁。 主语谓语(状语+形容词+补语) (3)主谓短语做谓语。例如: 这件事‖大家都赞成。 主语谓语(主谓短语) 任何困难‖她都能克服。 主语谓语(主谓短语) 大家的事情‖大家办。

谓词逻辑习题 1. 将下列命题用谓词符号化。 (1)小王学过英语和法语。 (2)2大于3仅当2大于4。 (3)3不是偶数。 (4)2或3是质数。 (5)除非李键是东北人,否则他一定怕冷。 解: (1) 令)(x P :x 学过英语,Q(x):x 学过法语,c :小王,命题符号化为)()(c Q c P ∧ (2) 令),(y x P :x 大于y, 命题符号化为)3,2()4,2(P P → (3) 令)(x P :x 是偶数,命题符号化为)3(P ? (4) 令)(x P :x 是质数,命题符号化为)3()2(P P ∨ (5) 令)(x P :x 是北方人;)(x Q :x 怕冷;c :李键;命题符号化为)()(x P c Q ?→ 2. 设个体域}{c b a D ,, =,消去下列各式的量词。 (1)))()((y Q x P y x ∧?? (2)))()((y Q x P y x ∨?? (3))()(y yQ x xP ?→? (4)))()((y yQ y x P x ?→?, 解: (1) 中))()(()(y Q x P y x A ∧?=,显然)(x A 对y 是自由的,故可使用UE 规则,得到 ))()(()(y Q y P y y A ∧?=,因此))()(())()((y Q y P y y Q x P y x ∧?∧?? ,再用ES 规则, )()())()((z Q z P y Q y P y ∧∧? ,D z ∈,所以)()())()((z Q z P y Q x P y x ∧∧?? (2)中))()(()(y Q x P y x A ∨?=,它对y 不是自由的,故不能用UI 规则,然而,对 )(x A 中约束变元y 改名z ,得到))()((z Q x P z ∨?,这时用UI 规则,可得: ))()((y Q x P y x ∨?? ))()((z Q x P z x ∨??? ))()((z Q x P z ∨? (3)略 (4)略 3. 设谓词)(y x P ,表示“x 等于y ”,个体变元x 和y 的个体域都是}321 {,,=D 。求下列各式的真值。 (1))3(,x xP ? (2))1(y yP ,? (3))(y x yP x ,?? (4))(y x yP x ,?? (5))(y x yP x , ?? (6))(y x xP y , ?? 解:

2.5 谓词演算的推理理论 1.推理定律 谓词演算中也存在一些基本的等价与蕴含关系,参见表2-2。我们以此作为推理的基础,即推理定律。 表2-2 序号 等价或蕴含关系 含义 E27 E28 ┐?xA(x)??x┐A(x) ┐?xA(x)??x┐A(x) 量词否定等值式 E29 E30?x(A(x)∧B(x))??xA(x)∧?xB(x) ?x(A(x)∨B(x))??xA(x)∨?xB(x) 量词分配等值式(量词分配律) E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43?x(A(x)∨B)??xA(x)∨B ?x(A(x)∧B)??xA(x)∧B ?x(A(x)∨B)??xA(x)∨B ?x(A(x)∧B)??xA(x)∧B ?x(B∨A(x))? B∨?xA(x) ?x(B∧A(x))? B∧?xA(x) ?x(B∨A(x))? B∨?xA(x) ?x(B∧A(x))? B∧?xA(x) ?x(A(x)→B(x))??xA(x)→?xB(x) ?x(A(x)→B)??xA(x)→B ?xA(x)→B??x(A(x)→B) A→?xB(x)??x(A→B(x)) A→?xB(x)??x(A→B(x)) 量词作用域的扩张与收缩 I21 I22?xA(x)∨?xB(x)??x(A(x)∨B(x)) ?x(A(x)∧B(x))??xA(x)∧?xB(x) I23 ?xA(x)→?xB(x)??x(A(x)→B(x)) 表2-2中的I、E序号是接着表1-5和1-8排列的,表明它们都是谓词逻辑的推理定律。E31~E34与E35~E38只是A和B的顺序不同。 2.量词的消除与产生规则 谓词推理可以看作是对命题推理的扩充。除了原来的P规则(前提引入)、T规则(命题等价和蕴含)及反证法、CP规则外,为什么还需引入新的推理规则呢? 命题逻辑中只有一种命题,但谓词逻辑中有2种,即量词量化的命题和谓词填式命题。如果仅由表2-2的推理定律就可推证,并不需要引入新的规则,但这种情况十分罕见,也失去了谓词逻辑本身的意义。为此,要引入如下4个规则完成量词量化命题与谓词填式之间的转换,其中的A(x)表示任意的谓词。 (1) 全称指定(消去)规则US(Ubiquity Specification,或记为?-)

【标题】汉语谓词性成分名词化的原因及规律[*] 【正文】 提要本文认为,“VP”名词化的实质是陈述转化为指称,其根本机制不在于有无形式标记,这一点可 以通过有些“VP”不要任何形式标记而实现名词化和转指这一事实得到证明。无论是有形式标记的名词化还 是无形式标记的名词化,都可以用亚里斯多德范畴说的基本观点进行统一的解释,即在一般情况下,只有那 些代表现实世界“本体”范畴的名词性成分,才有可能用关于它的陈述来指称它。 ** * 汉语谓词性成分名词化问题是语法学界的一个焦点问题。传统的看法认为,动词、形容词处在主、宾语 位置上就名词化了。这种观点近几十年来不断遭到非议,已很少有人坚持了。 朱德熙先生认为,汉语谓词性成分可以名词化,但“凡是真正的名词化都有实在的形式标记”。一个谓 词性成分加上形式标记“的”,就转成名词性的了,意义上也可以转指与这个谓词性成分相关的施事、受事 、与事、工具等,如:开车的(施事)、新买的(受事)、你刚才跟他打招呼的(那个人)(与事)、裁纸

的(刀)(工具)等等。〔1 〕本文即讨论这种与转指相关的名词化问题。 朱先生的研究,相当深刻地揭示了汉语谓词性成分名词化的事实和规律,是我们进行研究的重要基础。 但我们也进一步看到,汉语中有些谓词性成分不用加任何形式标记也可以名词化,并且名词化后也是转指与 这个谓词性成分相关的施事、受事、与事、工具等等。关于这类情况在古代汉语中的表现,我们已有文章探 讨。〔2〕下文将表明,在现代汉语中事实也是如此。 谓词性成分(以下必要时记作“VP”)名词化的实质就是陈述转化为指称。为什么一个VP通过一定的途 径(加或者不加形式标记)就可以实现这种由陈述到指称的转变呢这种在语言中大量存在的基本事实,既 然不能仅仅用“形式标记”来解释,那么,其根本的原因及规律到底是什么下面尝试作一些探讨。 我们知道,传统语法是以古希腊亚里斯多德的范畴说为重要理论基础的。这种学说认为,现实世界分为 十个范畴,即: 范畴名称例子 本体“人”或“马” 数量“二尺长”或“三尺长” 性质“白的”或“懂法语的”

§2.2 谓词公式及其解释 习题2.2 1. 指出下列谓词公式的指导变元、量词辖域、约束变元和自由变元。 (1)))()((y x Q x P x ,→? (2))()(y x yQ y x xP ,,?→? (3))())()((z y x xR z y Q y x P y x ,,,,?∨∧?? 解 (1)x ?中的x 是指导变元;量词x ?的辖域是),()(y x Q x P →;x 是约束变元,y 是自由变元。 (2)x ?中的x ,y ?中的y 都是指导变元;x ?的辖域是)(y x P ,,y ?的辖域是)(y x Q ,;)(y x P ,中的x 是x ?的约束变元,y 是自由变元; )(y x Q ,中的x 是自由变元,y 是y ?的约束变元。 (3)x ?中的x ,y ?中的y 以及x ?中的x 都是指导变元;x ?的辖域是))()((z y Q y x P y ,,∧?,y ?的辖域是)()(z y Q y x P ,,∧,x ?的辖域是)(z y x R ,,;)(y x P ,中的x ,y 都是约束变元;)(z y Q ,中的y 是约束变元;z 是自由变元, )(z y x R ,,中的x 为约束变元,y ,z 是自由变元。 2. 设个体域}21 {,=D ,请给出两种不同的解释1I 和2I ,使得下面谓词公式在1I 下都是真命题,而在2I 下都是假命题。 (1)))()((x Q x P x →? (2)))()((x Q x P x ∧? 解(1)解释1I :个体域}21 {,=D ,0:)(,0:)(>>x x Q x x P 。 (2)解释2I :个体域}21 {,=D ,2:)(,0:)(>>x x Q x x P 。 3. 对下面的谓词公式,分别给出一个使其为真和为假的解释。 (1))))()(()((y x R y Q y x P x ,∧?→? (2))),()()((y x R y Q x P y x →∧?? 解 (1)成真解释:个体域D ={1,2,3},0:)(

对现代逻辑中量词的逻辑哲学省察 量词是现代逻辑的关键性概念,对量词的解释既是现代逻辑、也是现代哲学的重要问题。首先,现代逻辑中的量词在本质上是一个二阶函数,量词的这种特点克服了传统逻辑量词的局限性,并使得现代逻辑的语言处理能力大为增强,但同时也使得对量词的语义解释涉及了很多概念和理论。其次,两种对量词的解释方案——指称量化和替换量化,它们的不同特点造成了不同的逻辑后果和哲学后果。最后,量词成为分析诸如真、指称以及本体论这些哲学概念的核心概念,逻辑也为哲学问题的解决提供了深刻的视角。 标签:量词—变元;对象量化;替换量化;本体论承诺 量词是逻辑学的一个基本概念,传统逻辑围绕着量词做了很多的工作并形成了一系列的理论,但直到现代逻辑产生后,量词在逻辑学中的核心地位和价值才得到彰显和重视。现代逻辑的两个基本研究路径——句法学和语义学都是围绕着量词概念而展开的,对量词的语义解释也与现代哲学中的真、指称、意义、同一、本体论等理论密切相关,量词由此成为现代逻辑的核心概念,对量词理论的关注也成为现代哲学的基本问题。 一、现代逻辑中量词的句法特点 量词是用来表示数量的概念。自然语言中的量词很多,如“所有的”“很多”“大多数”“一些”等,但逻辑作为一种追求真的普遍规律的科学,只选取了表示全部数量的全称量词(“所有的”)和表示部分数量的特称量词(“有些”)作为研究对象,后者也经常被称为存在量词,传统逻辑和现代逻辑的量词理论都是围绕着这两个量词而展开。一个有意思的现象是,虽然全称量词和特称量词也是传统逻辑的基本量词,但围绕着这两个量词,传统逻辑并没有形成对应于现代逻辑的量化理论,也没有围绕着量词形成太多的其他相关理论;而量词却成为现代逻辑的核心概念,现代谓词逻辑甚至被称为量词逻辑,现代逻辑的很多理论,如真、指称等理论都和量词密切相关,而这种现象的出现是和传统逻辑与现代逻辑中量词的不同特点密切相关的。 在传统逻辑中,量词是与句子中的主语密切相关的,量词被用在主语的前面,用来表达主项所断定的对象的范围和数量。传统逻辑中量词的这个特点是与日常语言表达方式密切相关的。从古希腊逻辑发轫之初,人们主要关注的是形如“所有人都是会死的”,即“S是P”这样的主谓式句子的推理,在这样的推理中,推理形式和日常语言的形式是紧密相关的甚至是一致的。“所有人都是会死的(Everyone is mortal)”在传统逻辑看来就是这样一个主谓式句子:“人”是这个句子的主语,“会死的”是这个句子的谓语,“所有人”这样的量词加诸句子的主语的前面,表达了主项的数量。亚里士多德的三段论理论也建立在对这样的主谓式的性质命题的关注之上。虽然三段论推理代表了传统逻辑的最高成就,但是推理形式过分依赖于日常语言形式还是使得传统逻辑的处理句子和推理的能力受到很大的局限。首先,三段论不能处理包含单称词的语句的推理问题,虽然亚里士多

例1 证明下面诸命题推得的结论是有效的: 如果今天是星期三, 那么我有一次离散数学或数字逻辑测验; 如果离散数学课老师有事, 那么没有离散数学测验; 今天是星期三且离散数学老师有事, 所以, 我有一次数字逻辑测验。 证明先将各命题形式化。 设A: 今天是星期三。B: 我有一次离散数学测验。 C: 我有一次数字逻辑测验。D: 离散数学课老师有事。 则本题要求证: A→B∨C , D→┐B , A∧D C。 (1) A∧D(前提) (2) A ((1),I1) (3) A→B∨C(前提) (4) B∨C ((2), (3), I11) (5) D ((1), I2) (6) D→┐B(前提) (7) ┐B((5), (6), I11) (8) C((4), (7),I10) 例2 证明三段论方法的正确性: 凡人要死。 苏格拉底是人。 苏格拉底要死。 令H(x): x是人。 M(x): x要死。 a: 苏格拉底。 则本题要证明:x(H (x)→M (x )) , H (a ) M (a ) 证明 (1) H (a ) (前提) (2) x (H (x )→M (x ))(前提) (3) H (a )→M (a ) ((2),US) (4) M ( a ) ((1), (3), I11 例3 用形式证明的方法证明“任何人如果他喜欢步行, 他就不喜欢乘汽车,每个人或者喜欢乘汽车或者喜欢骑自行车。有的人不爱跨自行车, 所以

有的人不爱步行。 ” 证明设个体域为全体人的集合。 P (x): x喜欢步行。 Q (x): x喜欢搭车。 R (x): x喜欢骑自行车。 则本题要证明: x (P (x)→┐Q (x )), x (Q (x )∨R (x )) , x┐R (x ) x┐P (x )本题证明树如图2―2。其证明过程如下: (1) x ┐R (x)(前提) (2) ┐R (c ) ((1), ES) (3) x (Q (x )∨R (x)) (前提) (4) Q (c )∨R (c ) ((3), US)

现代汉语语法成分讲解 从句法结构的关系意义出发,对句子作成分功能或作用分析的方法叫句子成分分析法,即用各种方法标出基本成分(主语、谓语、宾语)和次要成分(状语、补语)。 句子成分有六种——主语、谓语、宾语、定语、状语、补语。 汉语句子成分口诀: 主谓宾、定状补,主干枝叶分清楚。 定语必居主宾前,谓前为状谓后补。 状语有时位主前,逗号分开心有数。 一、主语多表示人或事物,是句子里被陈述的对象,在句首能回答“谁”或者“什么”等问题。可由名词、代词、数词、名词化的形容词、不定式、动名词和主语从句等来承担。例如: (1)今天晚上‖ 特别冷。 主语(偏正短语)谓语 (2) [明天这个时候],我们‖就可以走出戈壁滩了。 状语(时间)主语(代词)谓语 以动作、性状或事情做陈述的对象的主语句。例如: (1)笑‖是具有多重意义的语言。 主语(动词)谓语 (2)公正廉洁‖是公职人员行为的准则。 主语(形容词联合短语)谓语 二、谓语是用来陈述主语的,能回答主语“怎么样”或“是什么”等问题。谓语可以由动词来担任,一般放在主语的后面。 (1)动词性词语经常做谓语。例如: 他‖[只]答应了<一声>。 主语谓语(状语+动词+补语) 南海一中‖留下<过>(许多人)的梦。 主语谓语(动词+补语+定语+宾语) 我‖[最近]去<了><一趟>北京。 主语谓语(状+动+补+宾) (2)形容词性词语也经常做谓语。例 如: 太阳‖热烘烘的。 主语谓语(形容词+的) 人参这种植物,‖娇嫩<极了>。 主语谓语(形容词+补语) 说话‖[要]简洁<些>。 主语谓语(状语+形容词+补语) (3)主谓短语做谓语。例如: 这件事‖大家都赞成。 主语谓语(主谓短语) 任何困难‖她都能克服。

弗雷格的逻辑和数学思想的哲学基础 张庆熊复旦大学现代哲学研究所 【提要】弗雷格在《算术基础》中阐述了三条基本原理,这三条原理一方面说明他为什么要构造他的人工语言系统,另一方面说明算术何以能够建立在逻辑的基础之上,这是从哲学的高度出发论证他的逻辑和数学思想的基础。 弗雷格(Gottlob Friedrich Ludwig Frege,1848-1925)于1897年发表《概念文字:一种模仿算术语言构造的纯思维的形式语言》(Begriffsschrift,eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens)。这本薄薄的书可谓现代逻辑的开山之作。它奠定了数理逻辑中的命题逻辑和一阶谓词逻辑的基础。然而,对于这本逻辑史上划时代的专著,在当时却少有人问津。弗雷格反思其原因,认为除人们对那陌生的符号系统望而生畏外,还不理解他为什么要构造这一系统的理由。他在1884年发表了专著《算术基础》(Grundlagen der Arithmetik)。在这本书中,他没有使用数理逻辑的符号,而是哲学理论上论证他所构造的人工语言系统的基本原理,指出严格区分心理的东西和逻辑的东西、主观的东西和客观的东西的必要性;强调决不要忘记概念和客体之间的区别;对当时所流行的逻辑学和数学中的心理主义展开批判。他认为逻辑是数学的基础,数的概念可以被定义为逻辑的类的概念,而类则被看成概念的外延。可以说,《算术基础》一书是弗雷格在哲学的方面为他的数学基础研究中的逻辑主义的方案奠定基础。 弗雷格在《算术基础》中所提出的原理一共只有三条,下面我们就结合考察这三条原理来评述弗雷格的逻辑和数学思想的哲学基础。 一、逻辑规律的客观性 在弗雷格所处的时代,逻辑研究中的心理主义占支配地位。按照这种心理主义的观点,逻辑推理是一种思维的活动,思维的活动是一种心理的活动,所以逻辑的规律可以还原为心理的规律,逻辑的真理是一种主观的真理。弗雷格认为,这种心理的观点就如压在逻辑和数学成长之树上的巨石一样,为使逻辑和数学研究得以顺利展开,必须搬开这块巨石。为此,他在《算术哲学》导言中所列出的第一条原理就是: “严格区分心理的东西和逻辑的东西、主观的东西和客观的东西。”1 弗雷格认为,这种心理主义的观点混淆了逻辑本身和从事逻辑推理的心理活动。一个人在从事逻辑推理的时候,确实发生心理的活动。这种心理的活动是主 1G. Frege,Die Grundlage der Arithmetik. Eine Logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der

汉语谓词性成分名词化的原因及规律 姚振武 提要本文认为,“VP”名词化的实质是陈述转化为指称,其根本机制不在于有无形式标记,这一点可以通过有些“VP”不要任何形式标记而实现名词化和转指这一事实得到证明。无论是有形式标记的名词化还是无形式标记的名词化,都可以用亚里斯多德范畴说的基本观点进行统一的解释,即在一般情况下,只有那些代表现实世界“本体”范畴的名词性成分,才有可能用关于它的陈述来指称它。 汉语谓词性成分名词化问题是语法学界的一个焦点问题。传统的看法认为,动词、形容词处在主、宾语位置上就名词化了。这种观点近几十年来不断遭到非议,已很少有人坚持了。朱德熙先生认为,汉语谓词性成分可以名词化,但“凡是真正的名词化都有实在的形式标记”。一个谓词性成分加上形式标记“的”,就转成名词性的了,意义上也可以转指与这个谓词性成分相关的施事、受事、与事、工具等,如:开车的(施事)、新买的(受事)、你刚才跟他打招呼的(那个人)(与事)、裁纸的(刀)(工具)等等。〔1〕本文即讨论这种与转指相关的名词化问题。朱先生的研究,相当深刻地揭示了汉语谓词性成分名词化的事实和规律,是我们进行研究的重要基础。但我们也进一步看到,汉语中有些谓词性成分不用加任何形式标记也可以名词化,并且名词化后也是转指与这个谓词性成分相关的施事、受事、与事、工具等等。关于这类情况在古代汉语中的表现,我们已有文章探讨。〔2〕下文将表明,在现代汉语中事实也是如此。 谓词性成分(以下必要时记作“VP”)名词化的实质就是陈述转化为指称。为什么一个VP通过一定的途径(加或者不加形式标记)就可以实现这种由陈述到指称的转变呢?这种在语言中大量存在的基本事实,既然不能仅仅用“形式标记”来解释,那么,其根本的原因及规律到底是什么?下面尝试作一些探讨。我们知道,传统语法是以古希腊亚里斯多德的范畴说为重要理论基础的。这种学说认为,现实世界分为十个范畴,即: 范畴名称例子 本体“人”或“马” 数量“二尺长”或“三尺长” 性质“白的”或“懂法语的” 关系“二倍”或“一半”或“较大” 地点“在市场里”或“在某个地方” 时间“昨天”或“去年” 姿态“躺着”或“坐着”

“好+谓词性成分(V/VP)”的组合情况分 析 一、引言 “好”和名词性成分(NP)组合成“好+NP”结构。“好”具有上声和去声两种语音形式。“好+NP”为定中结构时,“好”读上声,其语义可以概括为: A.使人满意的、优点多的:好东西、好人 B.健康的:好身体 C.相好、友好的:好朋友 其中“A.使人满意的、优点多的”是高度概括的语义,在和语义比较具体的词语组合以后,“好”的内涵才得到具体化,比如,“好头脑”是“善于思考的头脑”,“好方法”是“有效的方法”。“好+NP”也可以是动宾结构,这时,“好”的读音为去声,如“好面子”。有些“好+NP”动宾 结构已凝固成词,其词性为形容词,如“好客”“好酒”等。 “好”还可以和谓词性成分(VP)组合成“好+VP”结构,“好+VP”可能是状中结构,也可能是动宾结构。“好 +VP”是状中结构时,“好”有上声和去声两种读音,“好 +VP”是动宾结构时,“好”只能读去声。 作状语的“好”可以表示程度深,相当于“很”。这时,受“好”修饰的谓词性成分多为形容词或心理动词,例如:

(1)道静心里好难受,想说什么却说不出来。(杨沫《青春之歌》) (2)真的好想你,真的。(张平《十面埋伏》) 以上是作为程度副词出现的“好”。下面要探讨的“好”仍然位于谓词性成分之前,但并不是程度副词。 二、上声“好”和VP的组合 (3)你留个电话,到时候我好通知你。(引自《现代汉语八百词》) (4)这有什么好担心的? (5)咱自己有些难处,好克服,难不住。(冯德英《迎春花》) 上述三例中都有“好”字,其后均为谓词性成分(动词或动词性结构)。仔细观察,我们会发现“好”都是以不同 的意义出现的。在例(3)中,“好”表达的意思相当于“便于”,在例(4)中,“好”相当于“可(可以、值得)”,在例(5)中,“好”相当于“容易”。 (6)a.她不讲,我也不好问。(官伟勋《林豆豆的三次自杀(上)》) b.有什么好问的呢?(戴厚英《流泪的淮河》) 例(6)中的两个“好问”的意义有所不同,(6)a中的“好”表“便于”,而(6)b中的“好”表“可以、值得”。表“便于”的“好”和表“可以”的“好”,两者之间的界

高中语文谓词性词语详解 本文是关于高中语文谓词性词语详解,感谢您的阅读! 本文题目:高中语文基础知识:高中语文谓词性词语详解谓词包括动词和形容词 谓词性句法结构主要用作谓语,功能与谓语相当。包括:a述宾短语和述补短语,b连动短语和兼语短语c动词、形容词组成的联合短语,d带有状语的偏正短语,e主谓短语一般也属于谓词性结构。 一、主语 主语可分名词性主语和谓词性主语。名词 谓词包括动词和形容词 谓词性句法结构主要用作谓语,功能与谓语相当。包括:a述宾短语和述补短语,b连动短语和兼语短语c动词、形容词组成的联合短语,d带有状语的偏正短语,e主谓短语一般也属于谓词性结构。 一、主语 主语可分名词性主语和谓词性主语。名词性主语由名词性词语充当,包括名词、数词、名词性的代词和名词性短语,多表示人或事物。 谓词性词语包括动词、形容词、谓词性的代词、动词性短语、形容词性短语(含主谓短语)。 二、谓语 谓语通常由谓词性词语充当,在一定条件下也可由名词性词语充当。谓语的作用是对主语进行叙述、描写或判断,能回答主语“怎么样”或“是什么”等问题。

宾语 动语和宾语是共现共存的两个成分,句内有宾语,就必有动语,有动语就必有宾语。动语由动词性词语构成。动语可以单独由动词充当。宾语跟主语相似,也分名词性宾语和谓词性宾语两种。 四、定语 实词和短语大都可以做定语,例如“冰雪世界‖神奇色彩‖男演员‖一片绿洲‖微型电脑‖戴眼镜的老汉‖人多的地方”。定语和中心语的语义关系多种多样,总的说来,可以分为描写性定语和限制性定语两大类。描写性定语的作用主要是描绘人或事物的性质、状态,突出其中本来就有的某一特征,使语言更加形象生动。限制性定语的作用主要是给事物分类或划定范围,使语言更加准确严密。 五、状语 状语不只是由副词充当,还可以由时间名词、能愿动词、形容词(特别是表示状语的形容词)充当;介词短语、量词短语和其他一些短语也可以做状语。状语的意义类别可粗分为限制性和描写性两类。限制性状语主要用来表示时间、处所、程度、否定、方式、手段、目的、范围、对象、数量、语气等,描写性状语在语法结构上到主要也是修饰谓词性成分的,在它的语义指向上有些是描写动作状态,指向谓词性成分,有些是描写动作者的情态,指向名词性成分,就是说语法结构关系和语义关系不都是一致的,从语义上看不全是指向谓词性词语,有的却指向名词性词语(主语或宾语)。