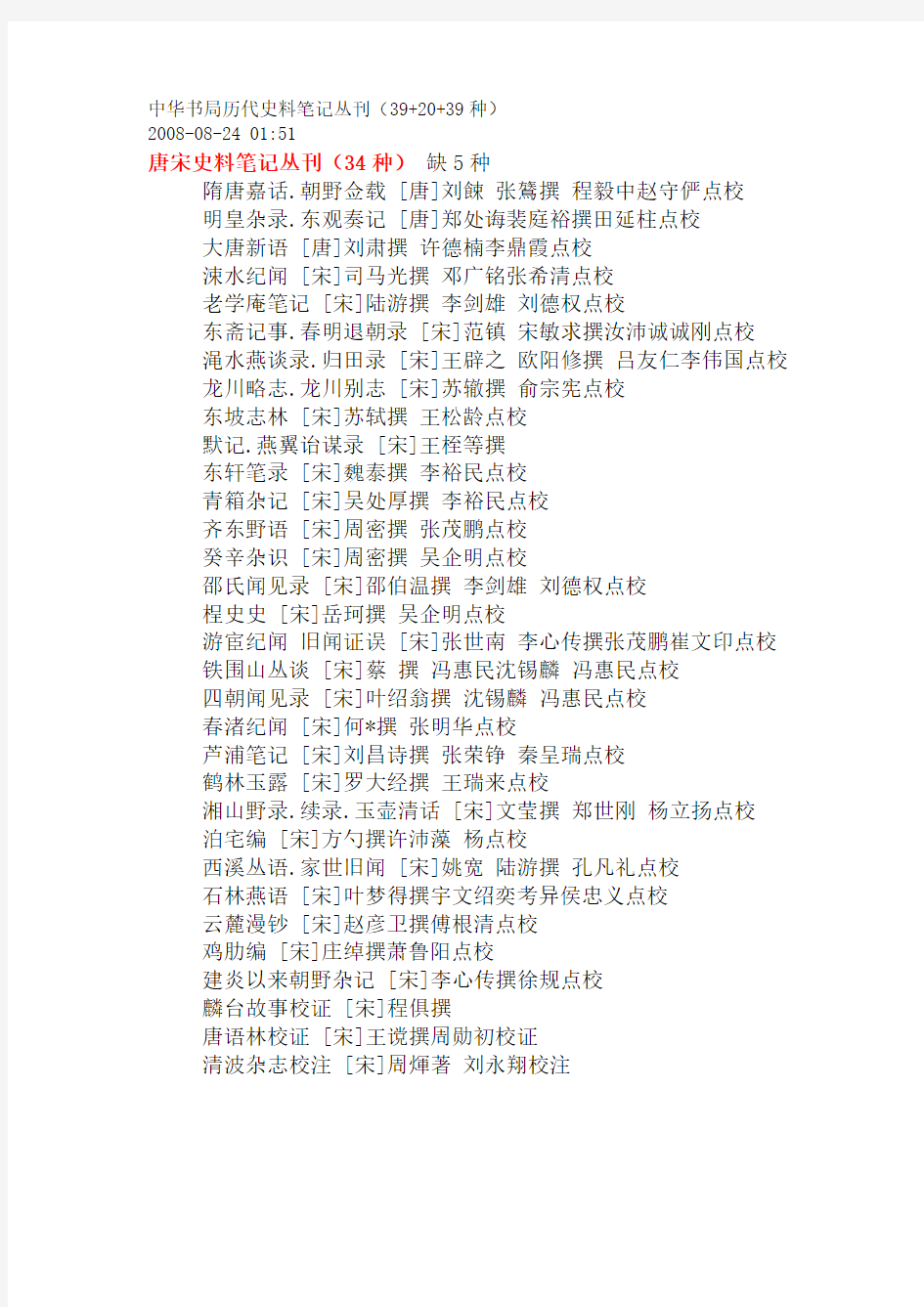

中华书局历代史料笔记丛刊(39+20+39种)

2008-08-24 01:51

唐宋史料笔记丛刊(34种)缺5种

隋唐嘉话.朝野佥载 [唐]刘餗张鷟撰程毅中赵守俨点校

明皇杂录.东观奏记 [唐]郑处诲裴庭裕撰田延柱点校

大唐新语 [唐]刘肃撰许德楠李鼎霞点校

涑水纪闻 [宋]司马光撰邓广铭张希清点校

老学庵笔记 [宋]陆游撰李剑雄刘德权点校

东斋记事.春明退朝录 [宋]范镇宋敏求撰汝沛诚诚刚点校

渑水燕谈录.归田录 [宋]王辟之欧阳修撰吕友仁李伟国点校龙川略志.龙川别志 [宋]苏辙撰俞宗宪点校

东坡志林 [宋]苏轼撰王松龄点校

默记.燕翼诒谋录 [宋]王桎等撰

东轩笔录 [宋]魏泰撰李裕民点校

青箱杂记 [宋]吴处厚撰李裕民点校

齐东野语 [宋]周密撰张茂鹏点校

癸辛杂识 [宋]周密撰吴企明点校

邵氏闻见录 [宋]邵伯温撰李剑雄刘德权点校

桯史史 [宋]岳珂撰吴企明点校

游宦纪闻旧闻证误 [宋]张世南李心传撰张茂鹏崔文印点校

铁围山丛谈 [宋]蔡撰冯惠民沈锡麟冯惠民点校

四朝闻见录 [宋]叶绍翁撰沈锡麟冯惠民点校

春渚纪闻 [宋]何*撰张明华点校

芦浦笔记 [宋]刘昌诗撰张荣铮秦呈瑞点校

鹤林玉露 [宋]罗大经撰王瑞来点校

湘山野录.续录.玉壶清话 [宋]文莹撰郑世刚杨立扬点校

泊宅编 [宋]方勺撰许沛藻杨点校

西溪丛语.家世旧闻 [宋]姚宽陆游撰孔凡礼点校

石林燕语 [宋]叶梦得撰宇文绍奕考异侯忠义点校

云麓漫钞 [宋]赵彦卫撰傅根清点校

鸡肋编 [宋]庄绰撰萧鲁阳点校

建炎以来朝野杂记 [宋]李心传撰徐规点校

麟台故事校证 [宋]程俱撰

唐语林校证 [宋]王谠撰周勋初校证

清波杂志校注 [宋]周煇著刘永翔校注

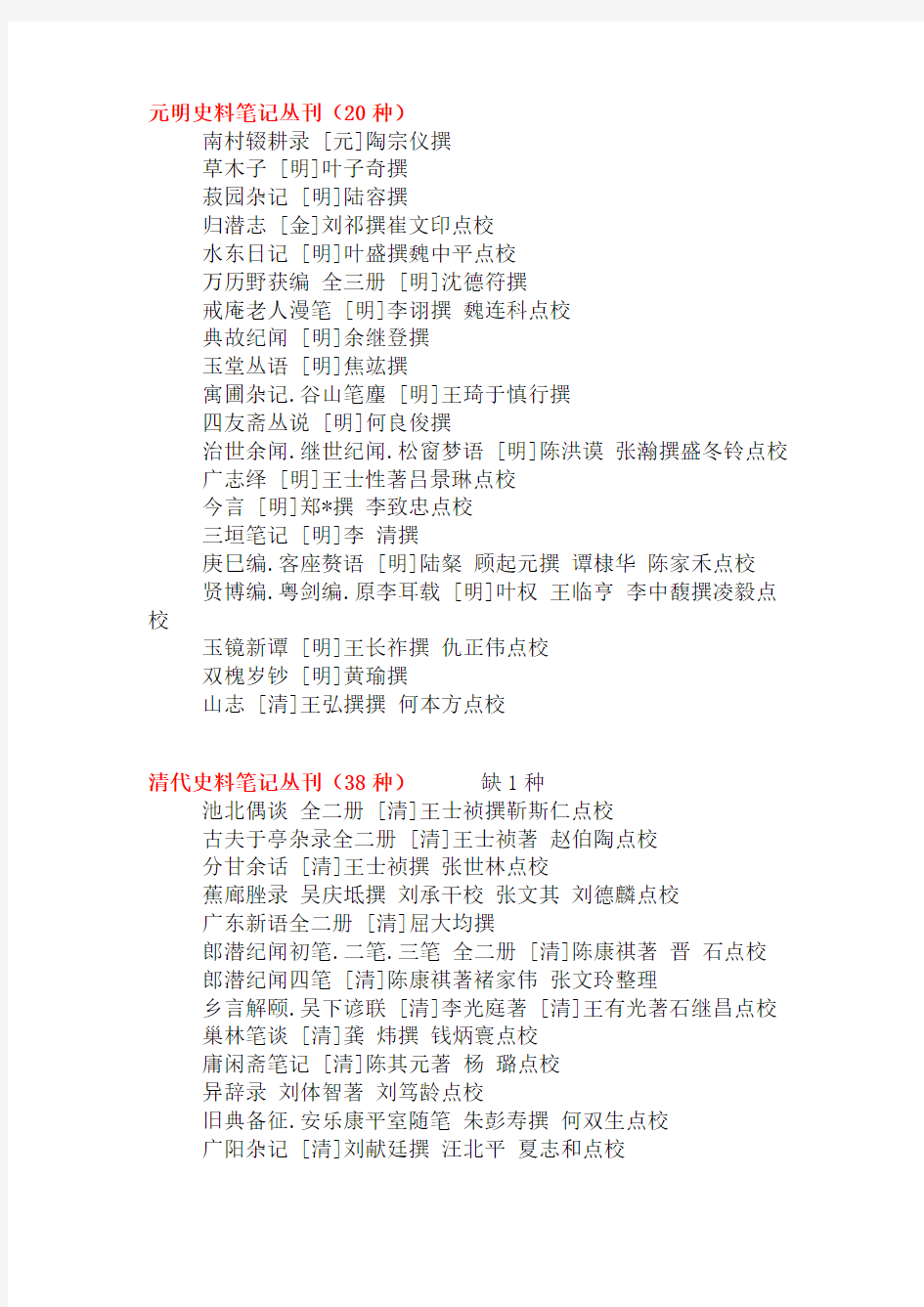

元明史料笔记丛刊(20种)

南村辍耕录 [元]陶宗仪撰

草木子 [明]叶子奇撰

菽园杂记 [明]陆容撰

归潜志 [金]刘祁撰崔文印点校

水东日记 [明]叶盛撰魏中平点校

万历野获编全三册 [明]沈德符撰

戒庵老人漫笔 [明]李诩撰魏连科点校

典故纪闻 [明]余继登撰

玉堂丛语 [明]焦竑撰

寓圃杂记.谷山笔麈 [明]王琦于慎行撰

四友斋丛说 [明]何良俊撰

治世余闻.继世纪闻.松窗梦语 [明]陈洪谟张瀚撰盛冬铃点校广志绎 [明]王士性著吕景琳点校

今言 [明]郑*撰李致忠点校

三垣笔记 [明]李清撰

庚巳编.客座赘语 [明]陆粲顾起元撰谭棣华陈家禾点校

贤博编.粤剑编.原李耳载 [明]叶权王临亨李中馥撰凌毅点校

玉镜新谭 [明]王长祚撰仇正伟点校

双槐岁钞 [明]黄瑜撰

山志 [清]王弘撰撰何本方点校

清代史料笔记丛刊(38种)缺1种

池北偶谈全二册 [清]王士祯撰靳斯仁点校

古夫于亭杂录全二册 [清]王士祯著赵伯陶点校

分甘余话 [清]王士祯撰张世林点校

蕉廊脞录吴庆坻撰刘承干校张文其刘德麟点校

广东新语全二册 [清]屈大均撰

郎潜纪闻初笔.二笔.三笔全二册 [清]陈康祺著晋石点校

郎潜纪闻四笔 [清]陈康祺著褚家伟张文玲整理

乡言解颐.吴下谚联 [清]李光庭著 [清]王有光著石继昌点校

巢林笔谈 [清]龚炜撰钱炳寰点校

庸闲斋笔记 [清]陈其元著杨璐点校

异辞录刘体智著刘笃龄点校

旧典备征.安乐康平室随笔朱彭寿撰何双生点校

广阳杂记 [清]刘献廷撰汪北平夏志和点校

听雨丛谈 [清]福格撰汪北平点校

陶庐杂录 [清]法式善撰涂雨公点校

北游录 [清]谈迁撰汪北平点校

永宪录(附续编) [清]萧奭著

扬州画舫录 [清]李斗著汪北平涂雨公点校

蕉轩随录.续录 [清]方濬师撰盛冬铃点校

苌楚斋随笔.续笔.三笔.四笔.五笔刘声木撰刘笃龄点校

柳南随笔.续笔 [清]王应奎撰

不下带编.巾箱说 [清]金埴撰王湜华点校

清秘述闻三种全三册 [清]法式善等撰张伟点校

啸亭杂录 [清]昭梿撰何英芳点校

枢垣记略 [清]梁章钜朱智撰何英芳点校

冷庐杂识 [清]陆以湉撰崔凡芝点校

浪迹丛谈.续谈.三谈 [清]梁章钜撰陈铁民点校

归田琐记 [请]梁章钜撰于亦时校点

履园丛话 [清]钱泳撰张伟校点

檐曝杂记竹叶亭杂记 [清]赵翼姚元之撰李解民点校

海国四说 [清]梁廷柟著骆驿刘骁点校

夷氛闻记梁廷柟撰邵循正校注

榆巢杂识 [清]赵慎畛撰

道咸宦海见闻录 [清]张集馨撰

镜湖自撰年谱 [清]段光清撰中国科学院安徽分院社科所历史室整理

漏网喁鱼集.海角续编 [清]柯悟迟陆筠撰

水窗春呓 [清]欧阳兆熊金安清撰谢光尧点校

中文系汉语言文学专业本科生必读书目推荐 汉语言专业本科生必读书目之原典部分 一、古代文学经典 1、《中国古代神话》袁珂著,华夏出版社2004 2、《诗经》《诗经注析》程俊英、蒋见元注,中华书局1999 3、《春秋左传注》杨伯峻,中华书局1981 4、《论语》《论语译注》杨伯峻,中华书局1980; 《四书章句集注》朱熹集注,中华书局1983 5、《老子》《老子道德经注校释》[魏]王弼注,楼宇烈校释中华书局2008; 《老子校释》朱谦之校释,中华书局1984 6、《孟子》《孟子译注》杨伯峻,中华书局1995 7、《庄子》《庄子集释》[清]郭庆藩集释,中华书局1961; 《庄子今注今译》陈鼓应,中华书局1983 8、《楚辞》《楚辞补注》[汉]王逸章句,[宋]洪兴祖补注,白化文点校,中华书局2002; 《楚辞集注》朱熹集注,上海古籍出版社1979 9、《史记》司马迁著,[南朝]裴骃集解、[唐]司马贞索隐、[唐]张守节正义,中华书局1982 10、汉赋《全汉赋》费振刚、胡双宝、宗明华辑,北京大学出版社1993 《全汉赋评注》龚克昌等评注,花山文艺出版社2003 11、《汉书》班固著,[唐]颜师古注,中华书局1975 12、乐府诗《乐府诗集》[宋]郭茂倩,中华书局1979; 13、《古诗十九首集释》[隋]树森集释,中华书局1955 14、《文选》萧统编,[唐]李善等注,中华书局影印本1987 15、《陶渊明集》《陶渊明集》逯钦立注,中华书局1979; 《陶渊明集笺注》袁行霈,中华书局2003 16、《世说新语》[南朝]刘义庆著《世说新语笺疏》余嘉锡,上海古籍出版社2009; 《世说新语校笺》徐震堮校笺,中华书局 17、《文心雕龙》[南朝]刘勰著《文心雕龙注》范文澜,人民文学出版社1978; 《文心雕龙今译》周振甫,中华书局1986 18、唐诗《唐诗选》中国社会科学院文学研究所编,人民文学出版社2009; 《唐诗别裁》[唐]沈德潜,中国致公出版社2011;

《历代笔记全集》-清卷 【关于资源】: 关于历代笔记全集-清卷,任真兄曾发过原书扫描版,下载链接如下: 可点击:《历代史料笔记丛刊.清代史料笔记丛刊-11.23补7册》北京:中华书局偶然之下,得到此exe文件,非常小且简易,所以又再发上来。特此感谢制作者。【书目介绍】: ★《阿稚》[清]和邦额 ★《安乐康平室随笔》清·朱彭寿著 ★《板桥杂记》清余怀 ★《北东园笔录初编》清·梁恭辰 ★《北东园笔录三编》清·梁恭辰 ★《北东园笔录四编》清·梁恭辰 ★《北东园笔录续编》清·梁恭辰 ★《宾退随笔》清罗惇曧 ★《餐樱庑随笔》清·况周颐 ★《曹野人先生传》清·易顺鼎 ★《测字秘牒》清程省著 ★《查抄和珅家产清单》清·佚名 ★《巢林笔谈正编续编》清·龚炜 ★《潮嘉风月》清]俞蛟 ★《池北偶谈》清·王士礻真 ★《春明丛说》清俞蛟 ★《春明梦录》清·何刚德 ★《大宋宣和遗事》宋·佚名著 ★《戴东原先生轶事》清] 戴清泉著 ★《东南纪事》清邵廷采著 ★《东行初录(续录三录)》清·马建忠 ★《东槎纪略》(清)姚莹撰 ★《东塘日札》(明清)朱子素述 ★《对山馀墨》清·毛祥麟 ★《噩梦俟解思问录经义》-王夫之著★《发史》清·胡蕴玉 ★《梵林绮语录三种》清·佚名 ★《防海纪略》清芍唐居士撰 ★《分甘馀话》清王士禛 ★《妇人集》清迦陵 ★《陔馀丛考》清·赵翼 ★《甘疯子传》清·何曰愈 ★《割台记》清·罗惇曧 ★《庚申夷氛纪略》清)赘漫野叟撰 ★《庚子国变记》李希圣 ★《庚子国变记》清·罗惇曧 ★《孤忠后录》清·祝纯嘏 ★《觚剩(续编)》清·钮秀 ★《觚剩》清·钮琇 ★《古夫于亭杂录》清·王士禛 ★《骨董祸》清·佚名 ★《广东新语》上清·屈大均 ★《广东新语》下清·屈大均★《广东新语》中清·屈大均 ★《广阳杂记》清·刘献廷 ★《归庐谭往录》清·徐宗亮 ★《国闻备乘》清·胡思敬 ★《过江七事》清·陈贞慧 ★《海东逸史》(清)翁洲老民撰 ★《海国四说》清·梁廷楠 ★《海外恸哭记》明清黄宗羲黄厔炳等撰 ★《弘光朝伪东宫伪后及党祸纪略》清·戴名世 ★《洪福异闻》清·佚名 ★《洪杨轶闻》清·佚名 ★《花烛闲谈》清·于鬯 ★《悔过自新说》清·李颙 ★《悔逸斋笔乘》清·李岳瑞 ★《殛珅志略》清·佚名 ★《寄园寄所寄》十二卷A(清)赵吉士 ★《寄园寄所寄》十二卷B(清)赵吉士 ★《嘉定屠城纪略》(明清)不著撰人 ★《谏书稀庵笔记》清·陈恒庆著 ★《江变纪略》清·徐世溥 ★《江南闻见录》明清不著撰人 ★《江上遗闻》清沉涛撰 ★《江阴城守后纪》清·许重熙 ★《江阴城守纪》四种明清韩菼许重熙南园啸客戴田有撰 ★《椒生随笔》清·王之春 ★《蕉窗雨话》清·佚名 ★《蕉廊脞录》清·吴庆坻 ★《蕉轩随录》清·方浚师 ★《蕉轩续录》清·方浚师 ★《鲒埼亭集选辑》三种(明清)全祖望、顾炎武、黄宗羲撰 ★《今世说》清﹞王晫 ★《金川妖姬志》清·佚名 ★《荆园小语》[清]申涵光 ★《景善曰记》清·景善 ★《靖康传信录》宋李纲著 ★《靖康纪闻》宋丁特起著 ★《九曜斋笔记》清·惠栋 ★《旧典备征》清·朱彭寿 ★《居易录》《居易续谈》清·王士禛 ★《菌阁琐谈》清·沈曾植撰 ★《康雍乾间文字之狱》清·佚名

传说时代的专门性文献资料十分少,只有《尚书·尧典》《舜典》《皋陶谟》《益谟》《史记·五帝本纪》《世本》,《大戴礼记·帝系》《五帝德》等书篇。其他零星的史料也只是见于战国秦汉的文献之中,如《左传》《国语》《论语》《孟子》《庄子》《韩非子》《礼记·礼运》《易·系辞》《吕氏春秋》《淮南子》等书篇。 利用战国秦汉出土的古文献原貌来考证.先秦古书的真伪问题。如山东临沂银雀山一号西汉墓,出土《孙子兵法》十三篇,又出土《孙膑兵法》十六篇的残简,可证实《孙子兵法》与《孙膑兵法》都是存在的,传世的《孙子兵法》不为,在银雀山西汉墓葬中出土的《晏子》《太公》及《蔚缭子》不伪。 利用出土文字及其上古汉语语法及其特殊虚词来判断古书的年代问题。例如,从西周春秋时期金文资料可知,利用这种特点可以断定《尚书》中的《商书》诸篇最后的写成年代是在春秋时期,时代不可能太早。 史料学是历史学的辅助学科,是研究史料的源流价值和利用方法的学科,目的是从事史料的搜集、核勘、考证及其编纂,主要工作是史料的整理与鉴别,其以不同的价值、内容、学科性质、年代为标准。 史料学是有关历史资料研究的学问,其史料内容的不同可分为四个方面:一、传世古文献史料。如十三经、二十五史、历史档案、地方史资料。二、出土的文字资料。甲骨文、金文、简牍帛书文字、敦煌遗书等。三、考古文物等实物史料。如,古器物、古建筑、古迹遗址等。四、口碑史料。口碑史料又称口传史料,民间流传的历史传说、史诗。战国秦汉时期有关夏商周以及黄帝尧舜的传说史料十分多,实际上这是一种口碑史料,具有很高价值的史料,但需认真鉴别。 先秦秦汉时期史料学演变趋势:一、商代以前是以考古资料为主,古文献资料为辅。因为此时考古资料多,而且多为实物,可谓是第一手资料。而古文献资料则是后代根据传说时代记录下来的。历经千年传袭,难免丧失原味,应谨慎利用。二、西周春秋时期是以古文字资料(金文)为主的考古资料与古文献资料平分秋色的时代。有学者将古文字资料从考古资料中独立出来,考古资料、古文字资料、古文献资料三足鼎立的局面,或有学者将其称为考古资料与古文献资料的拉锯战时期,然而两者都应注意,不能偏废。三、战国秦汉以来,以古文献资料为主,考古出土的文物资料为辅。今天的史料又有了新领域音像资料、胶片、磁带光盘等新型的知识载体亦是将来宝贵的史料。 二重证据法提出背景。 一是针对当时的疑古思潮。疑古源于宋代,清代时期的政治形势,以及前朝理学影响,使得学者重考据,因而生质疑,于是清代古书辨伪风气日盛。三十年代达到高潮。梁启超、胡适、顾颉刚甚至提出“东周以上无信史”的观点。 二、清末大量新史料的发现。1、1899年甲骨文的发现建立甲骨学,按,孔子感叹“殷礼不足征”2、敦煌艺术的发现建立敦煌学,按,宋儒看不到的围巾隋唐时的古书抄本3、汉晋简牍的发现4、内阁大库档案的发现。王国维对此深有体会到,古来所学问起,大都由于新发现。有赵宋古器出,而后有宋以来的古器物古文字之学。 然《尚书》独载尧以来,而百家言黄帝,其文不雅驯,荐绅先生难言之。《史记·五帝本纪赞》典雅纯正﹔文雅不俗。 继王国维“二重证据法”之后,陈寅恪在其基础上提出了“三重证据法”,即在其《王静安先生遗书序》里所讲:

历代史料笔记丛刊(113种) 出版社:中华书局 1998年中华书局曾将《历代史料笔记丛刊》整体推出,到目前为止,已经出版《唐宋史料笔记丛刊》45种,《元明史料笔记丛刊》24种,《清代史料笔记丛刊》44种,凡113种。还将继续整理其它有价值的笔记,陆续出版。这些笔记形式活泼,内容广泛,并且大都是亲见亲闻,具有很高的史料价值,多年来颇受读者欢迎。 以下书目不包括近代史料笔记,近代史料笔记另编刊行。 唐宋史料笔记丛刊(45种) 隋唐嘉话朝野佥载 (唐)刘餗张鷟撰程毅中赵守俨点校 明皇杂录东观奏记 (唐)郑处诲裴庭裕撰田延柱点校 大唐新语 (唐)刘肃撰许德楠李鼎霞点校 唐语林校证(上下) (宋)王谠撰周勋初校证 东斋记事春明退朝录 (宋)范镇宋敏求撰汝沛诚刚点校 渑水燕谈录归田录 (宋)王辟之欧阳修撰吕友仁李伟国点校 龙川略志龙川别志 (宋)苏辙撰俞宗宪点校 东坡志林 (宋)苏轼撰王松龄点校

默记燕翼诒谋录 (宋)王銍王栐撰诚刚点校 涑水纪闻 (宋)司马光撰邓广铭张希清点校 东轩笔录 (宋)魏泰撰李裕民点校 青箱杂记 (宋)吴处厚撰李裕民点校 齐东野语 (宋)周密撰张茂鹏点校 癸辛杂识 (宋)周密撰吴企明点校 邵氏闻见录 (宋)邵伯温撰李剑雄刘德权点校 邵氏闻见后录 (宋)邵博撰刘德权李剑雄点校 桯史 (宋)岳珂撰吴企明点校 游宦纪闻旧闻证误 (宋)张世南李心传撰张茂鹏崔文印点校铁围山丛谈 (宋)蔡撰冯惠民沈锡麟冯惠民点校 四朝闻见录 (宋)叶绍翁撰沈锡麟冯惠民点校 春渚纪闻 (宋)何薳撰张明华点校 芦浦笔记 (宋)刘昌诗撰张荣铮秦呈瑞点校 鹤林玉露 (宋)罗大经撰王瑞来点校 湘山野录续录玉壶清话 (宋)文莹撰郑世刚杨立扬点校 泊宅编 (宋)方勺撰许沛藻杨立扬点校 老学庵笔记 (宋)陆游撰李剑雄刘德权点校 西溪丛语家世旧闻 (宋)姚宽陆游撰孔凡礼点校 石林燕语 (宋)叶梦得撰宇文绍奕考异侯忠义点校 云麓漫钞 (宋)赵彦卫撰傅根清点校 鸡肋编 (宋)庄绰撰萧鲁阳点校

中华书局历代史料笔记丛刊目录 唐宋史料笔记丛刊(34种) 隋唐嘉话.朝野佥载[唐]刘餗张鷟撰程毅中赵守俨点校 明皇杂录.东观奏记[唐]郑处诲裴庭裕撰田延柱点校 大唐新语[唐]刘肃撰许德楠李鼎霞点校 涑水纪闻[宋]司马光撰邓广铭张希清点校 老学庵笔记[宋]陆游撰李剑雄刘德权点校 东斋记事.春明退朝录[宋]范镇宋敏求撰汝沛诚诚刚点校 渑水燕谈录.归田录[宋]王辟之欧阳修撰吕友仁李伟国点校 龙川略志.龙川别志[宋]苏辙撰俞宗宪点校 东坡志林[宋]苏轼撰王松龄点校 默记.燕翼诒谋录[宋]王桎等撰 东轩笔录[宋]魏泰撰李裕民点校 青箱杂记[宋]吴处厚撰李裕民点校 齐东野语[宋]周密撰张茂鹏点校 癸辛杂识[宋]周密撰吴企明点校 邵氏闻见录[宋]邵伯温撰李剑雄刘德权点校 桯史史[宋]岳珂撰吴企明点校 游宦纪闻旧闻证误[宋]张世南李心传撰张茂鹏崔文印点校 铁围山丛谈[宋]蔡撰冯惠民沈锡麟冯惠民点校 四朝闻见录[宋]叶绍翁撰沈锡麟冯惠民点校 春渚纪闻[宋]何*撰张明华点校

芦浦笔记[宋]刘昌诗撰张荣铮秦呈瑞点校 鹤林玉露[宋]罗大经撰王瑞来点校 湘山野录.续录.玉壶清话[宋]文莹撰郑世刚杨立扬点校泊宅编[宋]方勺撰许沛藻杨点校 西溪丛语.家世旧闻[宋]姚宽陆游撰孔凡礼点校 石林燕语[宋]叶梦得撰宇文绍奕考异侯忠义点校 云麓漫钞[宋]赵彦卫撰傅根清点校 鸡肋编[宋]庄绰撰萧鲁阳点校 建炎以来朝野杂记[宋]李心传撰徐规点校 麟台故事校证[宋]程俱撰 唐语林校证[宋]王谠撰周勋初校证 清波杂志校注[宋]周煇著刘永翔校注 元明史料笔记丛刊(20种) 南村辍耕录[元]陶宗仪撰 草木子[明]叶子奇撰 菽园杂记[明]陆容撰 归潜志[金]刘祁撰崔文印点校 水东日记[明]叶盛撰魏中平点校 万历野获编全三册[明]沈德符撰 戒庵老人漫笔[明]李诩撰魏连科点校 典故纪闻[明]余继登撰 玉堂丛语[明]焦竑撰 寓圃杂记.谷山笔麈[明]王琦于慎行撰 四友斋丛说[明]何良俊撰

《历代史料笔记纺文襄幕府纪闻》 民国- 鸿铭 卷一 ○南京衙门 余同乡李忠毅公之文孙龙田司马,名惟仁,尝诋论曾文正公曰:“管仲得君,如彼其专也;行乎国政,如彼其久也;功烈,如彼其卑也。”余谓曾文正功业及大节所在,固不可轻议;然论其学术及其所以筹画天下之大计,亦实有不满人意者。文正公日记内自言曰:“古人有得名望如予者,未有如予之陋也。”或问:“于何处可以见曾文正陋处?”余曰:“看南京制台衙门规模之笨拙,工料之粗率,大而无当,即可知曾文正公之陋处也。” ○不排满 或问余曰:“曾文正公所以不可及处何在?”余曰:“在不排满。当时粤匪既平,兵权在握,天下豪杰之士半属门下;部曲及昆弟辈又皆枭雄,恃功骄恣,朝廷褒赏未能满意,辄出怨言。当日情形,与东汉末季黄巾起事,何大将军领袖群雄,袁绍、董卓辈飞扬跋扈无少异。倘使文正公稍有猜忌,微萌不臣之心,则天下之决裂,必将有甚于三国者。天下既决裂,彼眈眈环而伺我者,安肯袖手旁观,有不续兆五胡乱华之祸也哉?”孔子曰:“微管仲,吾其被发左衽矣。”我今亦曰:“微曾文正,吾其剪发短衣矣。” ○虎门轶事 前哲有言,人必有性情而后有气节,有气节而后有功业。余谓当日中兴人材,其节操风采,最足动人景慕者,莫如彭刚直公。犹忆庚申年,中法构衅,刚直公以钦差大臣守粤省虎门,时余初入张文襄幕,因识刚直公左右,得闻其轶事。当时,孝钦皇太后垂念老臣,不时赏赐参貂食物等品。每逢赏品赍至,刚直公一睹天家物,辄感激涕零,哭失声。庚子年,辜鸿铭部郎名汤生,撰西文《尊王篇》,有曰:“当时匪踪蔓延十三省,大局糜烂,又值文宗龙驭上宾,皇太后以一寡妇辅立幼主,卒能廓祸乱,盖皇太后之感人心、系人望者,不徒临政之忧勤也。三十年来迭遭变故,伦常之间亦多隐痛,故将相大臣罔不体其艰难,同心爱戴。”云云。据闻辜部郎《尊王篇》之作,盖有感于当日所闻刚真公虎门哭失声一事。 ○曹参代萧何 梁启超曾比李文忠为汉大将军霍光,谓其不学无术也。余谓文忠可比汉之曹参。当咸、同间,中兴人材除湘乡曾文正外,皆无一有大臣之度。即李文忠,亦可谓之功臣而不可谓之大臣。盖所谓大臣者,为其能定天下之大计也,孟子所谓“及是时,修其政刑者”也。当时粤匪既平,天下之大计待定者有二:一曰办善后,一曰御外侮。办善后姑且不论,至御外侮一节,当时诸贤以为西人所以强盛而狎侮我者,因其有铁舰枪炮耳。至彼邦学术、制度、文物,皆不过问。一若得铁舰枪炮即可以抵御彼族。此文正公所定御外侮之方略也,亦可谓陋矣。洎文忠继文正为相,一如曹参之代萧何,举事无所变更,一遵萧何约束。如此,又何怪甲午一役,大局决裂,乃至于不可收拾哉? ○大臣远略 余同乡故友蔡毅若观察,名锡勇,言幼年入广东同文馆肄习英文,嗣经选送京师同文馆肄业。偕同学入都,至馆门首,刚下车卸装,见一长髯老翁,欢喜迎入,慰劳备至。遂带同至馆舍,遍导引观。每至一处,则告之曰:“此斋舍也,此讲堂也,此饭厅也。”指示殆遍,其貌温然,其言霭然,诸生但知为长者,而不知为何人。后询诸生曰:“午餐未?”诸生答曰:“未餐。”老翁即传呼提调官。旋见一红顶花翎者旁立,貌甚恭。诸生始知适才所见之老翁,乃今日当朝之宰相文中堂也。于此想见我朝前辈温恭恺悌之风度也。余谓文文忠风度固不可及,而其远略亦实有过人者。中国自弛海禁后,欲防外患,每苦无善策。粤匪既平,曾文正诸贤筹画方略,皇皇以倡办制造厂、船政局为急务。而文忠独创设同文馆,欲培洋务人材,以通西洋语言文字、学术制度为销外患之要策。由此观之,文文忠之远略,有非曾文正诸贤所可及也。 ○上流人物 国朝张缙《示张在人书》曰:“凡人流品之高下,数言可决者,在见己之过,见人之过;夸己之善,服人之善而已。但见己之过,不见世人之过;但服人之善,不知己有一毫之善者,此上流也。见己之过,亦见世人之过;知己之善,亦知世人之善,因之取长去短,人我互相为用者,其次焉者也。见己之过,亦见世人之过;知己之善,亦知世人之善,因之以长角短,人我分疆者,又其次焉者也。世人但见人之过,不见己之过;但夸己之善,不服人之善者,此下流也。余昔年至西洋,见各国都城,皆有大戏园,其规模之壮丽,装饰之辉煌,固不必说,但每演一剧,座客几万人,肃然无声。今日中国所创开各文明新舞台,固欲规仿西制也。然每见园中观剧座客举止嚣张,语言庞杂,虽有佳剧妙音,几为之夺。由此观之,中国比西洋各国之有教无教,即可概见。尝闻昔年郭筠仙侍郎,名嵩焘,出使西洋,见各国风俗之齐整,回国语人曰:“孔孟欺我也。”若郭侍郎者,可谓服人之善,而不知己有一毫之善,是之谓上流人物。 ○书生大言 甲申年,张幼樵在马江弃军而遁,后又入赘合肥相府,为世所诟。余谓好大言原是书生本色,盖当时清流党群彦之不满意于李文忠,犹如汉贾生之不满意于绛侯辈。夫绛侯辈固俗吏也,贾生固经学儒生也,然当时若文帝竟能弃其旧而谋其新,命贾生握兵符为大将,果能系单于之颈而不为张佩纶马江之败衄者几希望。至入赘相府一节,此犹见合肥相国雅量,尚能爱才,若汉之绛侯、陈平辈,试问肯招贾生入赘为婿耶? ○五霸罪人 庚子拳匪肇衅,两宫巡狩西安。李文忠电奏有曰:“毋听张之洞书生见解。”当时,有人将此语传入张文襄。文襄

《中华经典古籍库》收录书目介绍 (一、二期书目,收书共计431种,约2.2亿字) “中华经典古籍库”收录中华书局出版的整理本古籍图书,涵盖经史子集各部。数据库以传统四部分类法为纲,以下简介以中华书局整理本古籍的出版系列为目。 二十五史系列 “二十四史”加上《清史稿》,就是通常所说的“二十五史”。 通鉴编年系列 通鉴源于司马光的编年体通史《资治通鉴》,取宋神宗“有鉴于往事,以资于治道”之意,以时间为纲、事件为目,记述历史。后世多效仿司马光,或续资治通鉴,或撰当代通鉴,是研究历史的重要史料。 本系列包括《资治通鉴》在内的五部通鉴体书籍及后世编年体史书,参照各家底本及所引著述、笔记、墓志等材料加以点校考证,内容翔实可信,使用方便,是目前通鉴类书籍较为完善的版本。

纪事本末系列 纪事本末体是以历史事件为主体,把大量史料加以剪裁整理,完整地叙述一个历史事件始末的史书体裁。它克服了编年体记事分散和纪传体记事重复的缺点,在编年、纪传、政书三体之外又创立了一种史书新体裁,从而为史学发展开辟了一条新途径。 “纪事本末体”,始创于南宋袁枢的《通鉴纪事本末》,其后有明朝陈邦瞻的《宋史纪事本末》、清朝谷应泰的《明史纪事本末》、李有棠的《辽史纪事本末》《金史纪事本末》等。本系列多书互校,择善而从,较为完善。 中国古代地理总志丛刊 中国古代的地志,除了地区性的方志以外,还有一种记述全国性疆域的地理志,称为总志。总志记载全国的疆域政区的建制沿革,以及山岳形胜、河流沟渠、风俗物产、往古遗迹、人物故实等等。本丛书收录唐宋以后各朝的相关官修或私人著述加以整理出版。丛书以可靠版本为底本标点整理,参照多种版本与历代正史、地理志、区域性方志,细致校勘,是一次全面的整理,成果极为完善。 新编诸子集成 子书是我国古籍的重要组成部分。最早的一批子书产生在春秋末到战国时期的百家争鸣中,其中不少是我国古代思想文化的珍贵结晶。秦汉以后,也产生了不少子书,其中不乏优秀的作品。20世纪50年代,中华书局修订重印了建国前由原世界书局出版的诸子集成。这套丛书汇集了清代学者整理子书的新成果,但所收的子书种类不够多,断句、排印尚有不少错误,因此中华书局决定编辑出版一套新编诸子集成。“新编诸子集成”收录先秦到唐五代的

宋代文学研修书目 一、文学史、作品选 《中国文学史》,袁行霈主编,高等教育出版社1999年。 《两宋文学史》,程千帆、吴新雷著,上海古籍出版社,1991年版。 《宋代文学思想史》,张毅著,中华书局,1995年版。 《宋金元文学批评史》,顾易生等著,上海古籍出版社,1996年版。 《宋代诗学通论》,周裕锴著,上海古籍出版社,2007年版。

《唐宋词史》,杨海明著,江苏古籍出版社,1987年版。 《北宋词史》,陶尔夫、诸葛忆兵著,黑龙江人民出版社,2005年版。 《南宋词史》,陶尔夫、刘敬圻著,黑龙江人民出版社,2005年版。 《宋诗选注》,钱钟书选注,人民文学出版社,1958年版。 《唐宋八大家文钞》,(明)茅坤编,影印文渊阁四库全书本 《唐宋文举要》,高步瀛选注,上海古籍出版社,1982年版。

《唐宋名家词选》,龙榆生编,上海古籍出版社,1980年版。 二、历史文化 《续资治通鉴长编》,(宋)李焘著,中华书局,1979年版。 《宋史》,(元)脱脱,中华书局,1976年版。 《宋会要辑稿》,(清)徐松辑,中华书局,1957年版。 《续资治通鉴》,(清)毕沅编著,中华书局,1957年版。

《宋史纪事本末》,(明)陈邦瞻,中华书局,1977年版。 《唐宋史料笔记丛刊》,中华书局,已出57种。 三、文学研究 《宋代文学研究》,张毅主编,北京出版社,2001年版。 《宋诗派别论》,梁昆著,商务印书馆,1938年版。 《宋代诗学总论》,周裕锴著,上海古籍出版社,2007年版。 《宋元话本》,程毅中著,中华书局,2003年新1版。

《宋元小说研究》,程毅中著,江苏古籍出版社,1999年版。 四、文献目录 《全宋诗》(72册),傅璇琮、孙钦善等主编,北京大学出版社, 1991-1998。 《全宋文》(360册),曾枣庄、刘琳主编,上海辞书出版社·安徽教育出版社,2006。 《全宋词》(4册),唐圭璋辑,王仲闻参订,孔凡礼补辑,中华书局,1999。

“书香海院”读书活动 ---大学生百篇经典阅读系列活动 主办单位:浙江海洋学院校团委 承办单位:船舶建筑工程学院分团委 二〇一二年四月

一、活动背景 以提高文化素质为目的,以加强学风建设为重点,以培养创新能力为中心,以开展读书活动为载体,组织和引导全院大学生在读书中学会思考,在读书中开拓视野,在读书中享受生活,在读书中感悟人生,努力为大学生营造内涵丰富、特色鲜明的校园文化氛围,让大学生进一步认识读书的信息、教育和服务职能作用,从而推动全院的学风建设和发展。 二、活动目的 开展读书活动,有利于引导大学生树立远大理想,树立社会主义荣辱观,形成为中华民族的伟大复兴贡献青春的坚强信念,从而实现自己的人生价值,创造人生的辉煌;有利于推动大学生文化素质教育工作的开展,提高学校的文化品位和文化格调,形成浓郁的人文与科学氛围,对大学生产生潜移默化的积极影响;有利于大学生充分利用图书馆,广泛吸收人类优秀文化,在读书活动中加强社会实践和科学实践,使大学生在知识、能力和素养方面得到协调发展。 三、活动时间 2012年4月25日-6月15日。 四、主办单位:浙江海洋学院校团委 承办单位:船舶建筑工程学院分团委 五、活动对象: 全学院2011级、2010级、2009级学生。 六、活动主题: 生命的意义和人生的追求。 七、活动安排: (一)活动筹备 从四月中旬开始,“书香海院”读书活动之大学生百篇经典阅读活动进入筹备阶段,包括前期活动策划、宣传、内容完善等等,其中活动宣传将于签名活动的方式开展,大家可以在学院的宣传横幅上签上自己的姓名和喜欢的格言。 活动时间:5月2日上午9:50-下午14:30 活动地点:第二食堂门口 (二)活动内容介绍 根据本届“书香海院”读书活动的时间安排并结合具体活动的特点,大致将读书节分为经典电影展播、百篇经典阅读活动、“书籍?价值?人生”为主题征文

从明代史料笔记看明代的殿试制度 摘要:明代笔记种类繁多,内容丰富,笔记作者有闻即记,较官修史往往生动真切,即可与正史相互印证,也可补正史之不足,具有一定的史料价值和文学价值。笔记中记载了大量有关明代殿试资料,而殿试最终决定进士的录取,本文通过文人笔记中对殿试的有关记载,旨在对殿试制度进行分析研究,这也是个对明代政治制度研究的过程,同时对明代社会文化、社会心理、社会功能等社会 史方面的认识与学习,也颇有助益的。 关键词:明代;史料笔记;殿试;特点 凡不是官修的史籍,而是有在野的文人学士以及贫士寒儒所写的历史纪闻,都可以说是史料笔记。 碎片段,但因有闻即记,较官修史往往生动真切,其中有不少资料还为正史所不载,有一定的史料价值和文学价值。笔记也记录了一些传闻不确、考订不严的东西,如荒诞无稽的奇事轶闻,着力宣扬封建迷信等等,但不可否认的是,这也反应了那个时代的特色,那 在我国考试管理制度发展史上,由皇帝主持的殿试始于唐武太后天授元年,而殿试作为科举考试中的重中之重,有“殿前策士,最称重典” 《明实录》、《明会典》等正史的记载以及相关的著作外,另外有大量的资料散见于文人的笔记中。这类笔记记载比较随意、零散,但能较强的反映现实,往往可与正史互相佐证与参照,互为补遗,进

而成为全面、客观、多角度地了解明代殿试的重要窗口。目前,据笔者所知前人著述中除了关文发、颜广文的《明代政治制度研究》,王凯旋的博士论文《明代科举研究》以及一些论文中零散引用了《翰林记》、《万历野获编》、《水东日记》等笔记中的部分资料外,专门论及明代笔记中明代科举考试中的殿试的著述、论文则很少。殿试不仅是一场考试,也是一个过程,本文试从文人笔记中对殿试的记 载,通过对殿试考试的过程来分析殿试的制度。 一、殿试的录取名额及殿试的对象 殿试是明代三级科举考试的最后一级,它录取名额根据李调元记载的一个洪武元年的诏书记载“会试额试一百名一。高丽国、安南、占城等国如有经明行修之士,各就本国乡试,贡赴京师,会试不拘额数选取” 《明史选举一》载“科举必由学校” 自学校。事实上,“科举必由学校”只是清代的情况,并不符合明代的实际。据黄瑜的《双槐岁钞》记载:“正统戊辰科进士,首甲三人,时称儒道释。尤为异事的是“是科,齿最少者,河南李泰,父永昌,见为太监”。 吏参加,如李调元《制义科琐记》所载:“曹鼐为典史,日夕读书不辍。宣德八年癸丑,督工匠至京师,疏乞会试,中第二。殿试, 官吏外,明代武生也能参加殿试“工部尚书刘麟、广西按察副使杨

中华书局历代史料笔记丛刊(39+20+39种) 2008-08-24 01:51 唐宋史料笔记丛刊(34种)缺5种 隋唐嘉话.朝野佥载 [唐]刘餗张鷟撰程毅中赵守俨点校 明皇杂录.东观奏记 [唐]郑处诲裴庭裕撰田延柱点校 大唐新语 [唐]刘肃撰许德楠李鼎霞点校 涑水纪闻 [宋]司马光撰邓广铭张希清点校 老学庵笔记 [宋]陆游撰李剑雄刘德权点校 东斋记事.春明退朝录 [宋]范镇宋敏求撰汝沛诚诚刚点校 渑水燕谈录.归田录 [宋]王辟之欧阳修撰吕友仁李伟国点校龙川略志.龙川别志 [宋]苏辙撰俞宗宪点校 东坡志林 [宋]苏轼撰王松龄点校 默记.燕翼诒谋录 [宋]王桎等撰 东轩笔录 [宋]魏泰撰李裕民点校 青箱杂记 [宋]吴处厚撰李裕民点校 齐东野语 [宋]周密撰张茂鹏点校 癸辛杂识 [宋]周密撰吴企明点校 邵氏闻见录 [宋]邵伯温撰李剑雄刘德权点校 桯史史 [宋]岳珂撰吴企明点校 游宦纪闻旧闻证误 [宋]张世南李心传撰张茂鹏崔文印点校 铁围山丛谈 [宋]蔡撰冯惠民沈锡麟冯惠民点校 四朝闻见录 [宋]叶绍翁撰沈锡麟冯惠民点校 春渚纪闻 [宋]何*撰张明华点校 芦浦笔记 [宋]刘昌诗撰张荣铮秦呈瑞点校 鹤林玉露 [宋]罗大经撰王瑞来点校 湘山野录.续录.玉壶清话 [宋]文莹撰郑世刚杨立扬点校 泊宅编 [宋]方勺撰许沛藻杨点校 西溪丛语.家世旧闻 [宋]姚宽陆游撰孔凡礼点校 石林燕语 [宋]叶梦得撰宇文绍奕考异侯忠义点校 云麓漫钞 [宋]赵彦卫撰傅根清点校 鸡肋编 [宋]庄绰撰萧鲁阳点校 建炎以来朝野杂记 [宋]李心传撰徐规点校 麟台故事校证 [宋]程俱撰 唐语林校证 [宋]王谠撰周勋初校证 清波杂志校注 [宋]周煇著刘永翔校注

《中华经典名著全本全注全译丛书》中华书局 《中华经典名著全本全注全译丛书》中华书局 《周易》(全本全注全译丛书)杨天才张善文译注,中华书局 《诗经》(全本全注全译丛书)(上下册)刘毓庆、李蹊译注,中华书局 《尚书》(全本全注全译丛书)王世舜、王翠叶译注,中华书局 《左传》(全本全注全译丛书)(上中下册)郭丹、程小青、李彬源译注,中华书局 《春秋公羊传》(全本全注全译丛书)黄铭、曾亦译注,中华书局 《春秋穀梁传》(全本全注全译丛书)徐正英、邹皓译注,中华书局 《周礼》(全本全注全译丛书)(上下册)徐正英、常佩雨译注,中华书局 《仪礼》(全本全注全译丛书)彭林译注,中华书局 《论语大学中庸》(全本全注全译丛书)陈晓芬、徐儒宗译注,中华书局 《孟子》(全本全注全译丛书)方勇译注,中华书局 《尔雅》(全本全注全译丛书)管锡华译注,中华书局 《山海经》(全本全注全译丛书)方韬译注,中华书局

《国语》(全本全注全译丛书)陈桐生译注,中华书局 《战国策》(全本全注全译丛书)(上下册)缪文远、缪伟、罗永莲译注,中华书局 《史记》(全本全注全译丛书)(全九册)韩兆琦译注,中华书局 《洛阳伽蓝记》(全本全注全译丛书)尚荣译注,中华书局《贞观政要》(全本全注全译丛书)骈宇骞译注,中华书局《史通》(全本全注全译丛书)(上下册)白云译注,中华书局 《文史通义》(全本全注全译丛书)(上下册)罗炳良译注,中华书局 《大唐西域记》(全本全注全译丛书)董志翘译注,中华书局 《宋论》(全本全注全译丛书)(上下册)刘韶军译注,中华书局 《墨子》(全本全注全译丛书)方勇译注,中华书局 《老子》(全本全注全译丛书)汤漳平、王朝华译注,中华书局 《庄子》(全本全注全译丛书)方勇译注,中华书局 《列子》(全本全注全译丛书)叶蓓卿译注,中华书局 《公孙龙子》(全本全注全译丛书)(外三种)黄克剑译注,中华书局

唐宋史料笔记丛刊 北梦琐言[五代]孙光宪撰;贾二强点校2002FM.2003.8.526 泊宅编十卷;三卷附青溪寇轨[宋]方勺撰;许沛藻、杨立扬点校1983on order 朝野类要附朝野类要研究[宋]赵升编;王瑞来点校2007on order 春明退朝录[宋]宋敏求撰;诚刚点校1980FB.151.130[2] 春渚纪闻十卷[宋]何遂撰;张明华点校1983FB.580.71 大唐新语[唐]刘肃撰;许德楠、李鼎霞点校1984FB.146.81 东坡志林[宋]苏轼撰;王松龄点校1981FB.583.57 东观奏记[唐]裴庭裕撰;田廷柱点校1994FM.1995.8.78[2]东轩笔录[宋]魏泰撰;李裕民点校1983FB.580.70 东斋记事[宋]范镇撰;汝沛点校1980FB.151.130[1] 范成大笔记六种[宋]范成大撰;孔凡礼点校2002FM.2004.8.198 封氏闻见记校注[唐]封演撰;赵贞信校注2005on order 癸辛杂识[宋]周密撰;吴企明点校1988FB.83.104 鹤林玉露十八卷[宋]罗大经撰;王瑞来点校1983FB.584.64 归田录[宋]欧阳修撰;李伟国点校1981FB.151.131[2] 过庭录[宋]范公偁撰;孔凡礼点校2002FM.2003.8.657[2]侯鲭录[宋]赵令畤撰;孔凡礼点校2002FM.2003.8.529[1] 后山谈丛;萍洲可谈[宋]陈师道撰 [宋]朱彧撰 2007on order 鸡肋编三卷[宋]庄绰撰;萧鲁阳点校1983FB.658.81 家世旧闻[宋]陆游撰;孔凡礼点校1993FM.1994.8.148[2]建炎以来朝野杂记[宋]李心传撰;徐规点校2000FM.2001.8.850-851旧闻证误[宋]李心传撰;崔文印点校1981FB.658.69[2] 开元天宝遗事;安禄山事迹[五代]王仁裕撰;曾贻芬点校 [唐]姚汝能撰;曾贻芬点校 2006on order 可书[宋]张知甫撰;孔凡礼点校2002FM.2003.8.657[3]老学庵笔记[宋]陆游撰;李剑雄、刘德权点校1979FB.584.59 麟台故事校证[宋]程俱撰;张富祥校证2000FM.2001.8.849 龙川略志;龙川别志[宋]苏辙撰;俞宗宪点校1982FB.580.68 芦浦笔记[宋]刘昌诗撰;张荣铮、秦呈瑞点校1986FB.83.83 明皇杂录[唐]郑处诲撰;田廷柱点校1994FM.1995.8.78[1]墨客挥犀;续墨客挥犀[宋]彭乘辑撰;孔凡礼点校2002FM.2003.8.529[2]墨庄漫录[宋]张邦基撰;孔凡礼点校2002FM.2003.8.657[1]默记[宋]王銍撰;朱杰人点校1981FB.151.144[1] 南部新书[宋]钱易撰;黄寿成点校2002FM.2003.8.527 齐东野语[宋]周密撰;张茂鹏点校1983FB.658.72 青箱杂记[宋]吴处厚撰;李裕民点校1985FB.83.79 清波杂志校注[宋]周煇撰;刘永翔校注1994FM.1995.8.250 曲洧旧闻[宋]朱弁撰;孔凡礼点校2002FM.2003.8.528[2]

古代文学阅读参考书目文学史 通史类: ▲《中国文学史》社科院文研所人民文学出版社 ▲《中国文学史》游国恩主编人民文学出版社 ▲《中国古代文学史》章培恒主编复旦大学出版社《中国文学》郭预衡主编上海古籍出版社 断代分体类: 《先秦文学史》徐北文齐鲁书社 《中国中古文学史》刘师培人民文学出版社《中古文学系年》陆倪如人民文学出版社《魏晋南北朝文学史》胡国瑞上海文艺 ▲《中国中古诗歌史》王钟陵江苏教育出版社 ▲《唐诗小史》罗宗强陕西人民出版社《唐代文学史》乔家钟人民文学出版社《两宋文学史》程千帆上海古籍出版社《唐五代词史论平高》刘尊明文化艺术出版社 《宋史诗》许总重庆出版社 ▲《唐宋词》杨海明江苏古籍出版社《情诗史》朱则杰江苏古籍出版社《近代文学史》郭延礼齐鲁书社 《赋史》马积高上海古籍出版社《骈文史论》姜书阁人民文学出版社《唐宋词史论》王兆鹏人民文学出版社《词史》黄拔荆福建人民出版社《中国古代神话史》袁阿上海文艺出版社 ▲《中国小说史略》鲁迅人民文学出版社《中国小说史》北大中文系人民文学出版社《中国小说演变史》齐袼焜敦煌文艺出版社《中国古代小说艺术教程》张稔穰山东教育出版社《中国散文史》王水照上海古籍出版社《词曲史》王易上海书店 《中国古代散曲史》李昌集华东师大 《中国戏曲史长编》周贻白中国戏剧 《中国传说文学史》韩兆陭人民文学出版社 ▲《魏晋南北朝乐府史》萧涤非人民文学出版社《中国文学史大事年表》吴文治黄山书社 《中国历代文学作品选》朱东润主编上海古籍出版社《中国历代诗歌选》林庚编人民文学出版社《古代散文选》人教社编人民教育出版社《中国文学批评通史》王运熙上海古籍出版社《中国历代文论选》郭绍虞上海古籍出版社《先秦文学史参考资料》北大编中华书局

中国古代文学先秦两汉文学方向 硕士研究生必读及参考书目 刘兴林拟2003年9月 一、《诗经》: 1.《十三经注疏·毛诗正义》(东汉·郑玄笺,唐·孔颖达疏) 中华书局影印本 2.宋·朱熹《诗集传》上海古籍出版社* 3.清·方玉润《诗经原始》中华书局* 4.今·周振甫《诗经译注》中华书局 5.今·余冠英《诗经选》人民文学出版社* 二、《左传》 1.《十三经注疏·春秋左传正义》(西晋·杜预注,唐·孔颖达疏) 中华书局影印本 2.今·杨伯峻《春秋左传注》* 3.《春秋左传集解》(西晋·杜预注,○附唐陆德明《经典释文》的有关注文)上海人民出版社* 4.今·沈玉成《左传译文》中华书局* 5.清·高士奇《左传纪事本末》中华书局 6.今·徐中舒《左传选》中华书局 三、《国语》 1.《国语》(三国吴·韦昭注)上海师大古籍整理组校点上海古籍出版社* 2.近·徐元浩《国语集解》商务印书馆《国学基本丛书》 3.今·傅庚生《国语选》人民文学出版社 四、《战国策》 1.《战国策》(汇集姚宏、鲍彪等人注释)上海古籍出版社* 2.今·刘忆萱《战国策选讲》* 3.马王堆汉墓帛书《战国纵横家书》文物整理组文物出版社 五、《论语》 1.《十三经注疏·论语注疏》(何晏集解,邢昺疏)中华书局影印本 2.清·刘宝楠《论语正义》中华书局 3.今·杨伯峻《论语译注》中华书局* 4.今·徐志刚《论语通译》人民文学出版社 六、《墨子》 1.清·孙诒让《墨子闲诂》中华书局 七、《孟子》 1.《十三经注疏·孟子注疏》(东汉赵歧《孟子章句》,宋孙奭《孟子正义》)中华书局影印本 2.南宋·朱熹《孟子集注》* 3.清·焦循《孟子正义》 4.今·杨伯峻《孟子译注》中华书局* 八、《庄子》 清·郭庆藩《庄子集释》(汇集西晋郭象注,唐陆德明音义,成玄英疏及清代多家评述)中

上海翰林匾额博物馆匾额整理、释读与研究 文物与博物馆学系赵金婕 导师:文物与博物馆学系胡志祥副教授 摘要:本文的研究主要分为两大部分,第一部分对翰林匾额博物馆所藏的部分匾额进行整理和释读。第二部分在匾额整理的基础上,从历史源流、类别形制、款识文字、艺术形式这几方面进行一次较为全面的研究。由于第一部分内容较多,所以本文只在正文中略举几个典型例子作为代表,完整的资料作为附录,放在正文之后。 关键字:匾额起源分类款识文字释读 前言 匾额文化是中华民族独特的民俗文化,它把中华文化中的辞赋诗文、书法篆刻、建筑艺术融为一体,集字、印、雕、色的大成,以其凝练的诗文、精湛的书法、深远的寓意、指点江山,评述人物。自有匾额以来,它就与我国人民的文化生活密不可分,与建筑、民俗、文学、艺术、书法相结合,深入到社会生活的各个方面,无论是屋舍装饰,还是旌表贺颂;无论是写景状物,还是言表抒情,都反映了当时的政治、经济、文化、艺术、民俗等,“以匾研史,可以佐证;以匾学书,可得笔髓”。匾额因其所具有的历史价值、学术价值、文物价值和艺术价值而成为今天我们研究民族文化发展的实物例证。然而,由于历史的变迁以及其他各种因素,承载着历史文化价值的匾额实物越来越难以见到。 而从匾额研究的现状来看,关于研究匾额的文章和书籍,主要有两种情况。一是现存的一些关于匾额的书籍如《洛阳匾额》、《中华名匾》等,都只是单单对匾额进行释读,没有更深一步的研究;另一类书籍将匾额作为中国古代建筑艺术的一种附属品,比如《古代建筑》《院落沧桑》等;二是在一些学术杂志的文章中,虽然关于匾额有更多方面的研究,比如起源,形制,作用等,但都比较纷杂,不够系统全面。综合这两点,可以得出匾额研究的现状:基本研究系统性不强,深入研究浅尝辄止。 此次对上海翰林匾额博物馆馆藏匾额的整理,使我们得以亲自考证、研究一些明清时代,甚至更早时期的匾额实物,从而对匾额本身及其所蕴含的中华文化进行一次基础而又全面的探索,使我们对其各方面价值有一定的认识,从而为以后的进一步研究打下一定的基础。 整理与释读 一、匾额的整理 翰林匾额博物馆现所藏有正式登记在册的匾额840块,已经初步整理了302方,其中年代最早的为宋咸淳2年(公元1266年),最晚的为民国三十年(公元1941年),最大的为310*85cm,最小的为80*40cm。

经济类图书 《短线交易大师--工具和策略》[美] 奥利弗·瓦莱士[美] 格雷格·卡普拉地震出版社《国民财富的性质和原因的研究(国富论)》亚当.斯密著 《高级政治经济学》蒋学模复旦大学出版社 《高级微观经济学》张军等 《高级宏观经济学》袁志刚等复旦大学出版社 《股市心理博弈》约翰·迈吉著吴溪译机械工业出版社 《股市趋势技术分析》[美]罗伯特··爱德华[美]迈吉著程鹏黄伯乔译中国发展出版社 《管理经济学战略与决策》哈耶著机械工业出版社 《货币金融学》(美)米什金著郑艳文译人民大学出版社 《货币战争》宋鸿兵编著中信出版社 《金融市场学》刘红忠上海人民出版社 《经济学》萨缪尔森著 《经济学原理》.格里高利·曼昆著北京大学出版社 《就业、利息和货币通论》凯恩斯著 《郎咸平说:谁在拯救中国经济》郎咸平著东方出版社 《郎咸平说:热点的背后》郎咸平著东方出 《罗马—拜占庭经济史》厉以宁著商务印书馆 《民营经济与政府管理》余逊达张国清徐仁辉余致力主编浙江大学出版社《牛奶可乐经济学》弗兰克著闾佳译人民大学出版社 《期货市场技术分析》(美)墨菲著,丁圣元译地震出版社 《日本蜡烛图技术》(美)史蒂夫·尼森著,丁圣元译地震出版社 《世界政治经济年报》冯康波王勇(编)兰州大学出版社 《图解经济学》温美珍著天津教育出版社 《卧底经济学》(英)哈福德著赵恒译中信出版社 《西方经济学》高鸿业著 《政治经济学》逄锦聚等主编高等教育出版社 《专业投机原理》维克多·斯波朗迪著机械工业出版社 《中国经济开放与社会结构变迁》胡耀苏陆学艺主编社会科学文献出版社 《<资本论>教程简编》洪远朋复旦大学出版社? 《<资本论>脉络》张薰华?复旦大学出版社 管理类图书 《成功:从优秀员工做起》张莉著天津科学技术出版社 《超越预算》杰里米霍普著 《打造高绩效团队》余世维著北京大学出版社 《德才兼备:打造卓越的职业经理人》张文著北京出版社 《大处着眼小处着手》贾森詹宁斯著 《第五项修炼》圣吉著张成林译中信出版社 《杜兰特信札》威廉·杜兰特著 《大败局》吴晓波著浙江人民出版社 《管理大师的忠告》布卢姆斯伯里出版公司 《管人用人厚灰学》张正忠著天津科学技术出版社 《管理的实践》彼得德鲁克著

第9卷第1期 2012年1月Journal of Hubei University of Economics(Humanities and Social Sciences) 湖北经济学院学报(人文社会科学版) Jan.2012Vol.9No.1 刘体智所著的《异辞录》是一部史料价值较高的笔记作品。该著于民国初年刊行,为《辟园史学四种》之一,无署名,托名“辟园”。辟园为刘体仁之号,《中国丛书综录》据此认为《异辞录》为刘体仁所作。中华书局出版《历代史料笔记丛刊》时将《异辞录》作为《清代史料笔记丛刊》之一种出版。刘笃龄据石印本和稿本予以点校。刘笃龄为刘体智之孙,据其详细考证,《辟园史学四种》当为刘体智所著,所谓辟园乃“避袁”之意,即与自己的政治态度相合,又能托兄之号以避祸。 [1](前言) 《异辞录》的价值,刘笃龄先生在点校前言中有所涉及,对我们了解本著是极为有益的,但言之未尽。本文即在刘先生点校本的基础上着重介绍一下本著的史料价值,以便于今人对是书的认识和利用。 一、刘体智生平 刘体智(1879~1963),字晦之,晚号善斋老人,安徽庐江人,清四川总督刘秉璋第四子。刘秉彰(1826~1905),字仲良,咸丰十年庚申恩科进士,同治元年入李鸿章淮军,同治十一年授江西布政使,光绪八年任浙江巡抚,光绪十二年任四川总督,在任8年,后因教案褫职。家居十载后逝世,死后追谥“文庄”。刘体智天资聪颖,秉承家学。《翁同龢日记》光绪二十二年(1896)九月廿三日记:“访刘世兄于庐州馆,仲良之子也,皆恂恂,小者佳。”翁氏自注云:“一行大,一行四。”[2]P 2946“行四”即刘体智。1896年体智进京娶大学士孙家鼐之女,此后十余年间常居北京。因与李鸿章、孙家鼐等清廷大员有较为密切的关系,故而为作者积累了大量朝野掌故,成为体智撰写《异辞录》的重要素材。刘体智因父荫授户部郎中,任户部银行芜湖分行总办,驻芜湖。1919年中国实业银行成立,刘体智出任董事、上海分行经理,从此长年定居上海。1930年升任中国实业银行总经理,1935年去职。之后赋闲在家,专事文物收藏,勤于著述。1962年为上海文史研究馆馆员,次年病逝。 刘体智为我国近代著名的收藏大家,他年轻时就与兄长刘体乾同治古籍版本及金石之学。藏甲骨28000余片,人称“罗振玉第二”。1937年,郭沫若著《殷契粹编》,选印了他所藏甲骨拓片1500余片。编有《远碧楼书目》32卷,收书有2400万部,8万余册,方志1000余种。新中国建立后,捐献给上海图书馆。著作有《善斋吉金录》、《小校经阁金石文字》、《辟园史学四种》等。 二、史料价值与局限 《异辞录》分四卷,共363则。或记述故实,或评论人物,内容丰富、史实珍贵、评论公允。 (一)记载丰富 《异辞录》主要记载晚清时期的遗闻轶事,其中又多记人物,举凡封疆大吏、帝后枢臣、名士显宦无不涉及。所记人物包括慈禧、光绪、李鸿章、曾国藩、左宗棠、刘秉彰、翁同龢、荣禄、奕劻、袁世凯、程学启、陈宝箴、胡雪岩、李慈铭等。是书以人记事,记录了晚清时期许多重大历史事件,如太平天国起义、捻军起义、洋务运动、马嘉里案、光绪初年三大案、中法战争、甲午中日战争、戊戌维新运动、义和团运动、丁未政潮等。 举例来说,记载晚清著名商人胡光墉的有《胡光墉宜列货殖传之首》、《胡光墉办饷特旨封赏》、《胡光墉广设钱肆垄断丝茶》、《胡光墉破产》、《胡光墉遣去姬妾》、《刘秉彰清理胡光墉产业》、《追债情状》、《有僧索存款》、《商股出卖胡氏物》、《胡光墉母子相随踵末》等数则,这些材料将胡光墉盛极而衰的历程披露无遗。记录中法战争的有《张佩纶借舰》、《吴杰守镇海以终》、《刘秉彰昭雪吴杰原奏》、《薛福成描写捍海奇勋》、《都人讥词臣任军役联语》、《张之洞坐收成功》、《左宗棠彭玉麟耄昏》、《甲申都中对语》、《讥张佩纶三联》等则,涉及中法战争中的某些历史片段。记载戊戌变法的有《康有为两谒张佩纶》、《梁启超转移风气》、《康梁声名盛极而衰》、《康有为隐夺政权》、《康有为逃香港》、《李鸿章得康有为书》、《翁同龢不悦於维新異说》、《袁世凯报密》、《慈禧之苛酷》、《杨崇伊》、《谭嗣同之死》、《杨锐等得罪》、《李鸿章蔑视党案》、《张荫桓被逮前》、《伊藤去而政变毕》等则。这些丰富的记载是我们研究晚清史的重要参考,也多为学者所利用。 (二)史实珍贵 刘体智写作《异辞录》的资料来源,主要有两种,一为自身亲历亲闻,一为作者之父日记及函牍。1896年刘体智进京与孙家鼐之女联姻之时,应李鸿章之邀,入李鸿章家塾,从毕德格学习英语。据刘笃龄介绍,作者“遂与李氏父子叔侄、门生故吏,朝夕谈燕,不拘形迹。廷臣徐桐、瞿鸿禨,亦于作者为父执姻长。作者婚后,馆于孙氏。板荡多事,孙李徐瞿诸人商讨大计,时或命作者传递口讯,往来奔走。是故作者虽仅五品微员,特于同光以后清廷若干举措,颇有所闻。作者之父,亲历戎行, 略论《异辞录》的史料价值 黎俊祥 (池州学院历史与社会学系,安徽池州247000) 摘 要:刘体智著《异辞录》是晚清史料笔记中较有价值的一部,作者独特的出身和经历为其写作提供了条件。 《异辞录》在提供史料方面的独特价值包括记载丰富、史实珍贵、评论公允。 关键词:刘体智;《异辞录》;史料价值 29··