湖南少数民族之苗族

时间:2009-01-14

湖南省苗族共有1921495人,主要分布在湘西土家族苗族自治州的花垣、凤凰、吉首、保靖、古丈、泸溪以及邵阳市的城步、绥宁和怀化市的麻阳、靖州、会同等县、市。

1、文化艺术:

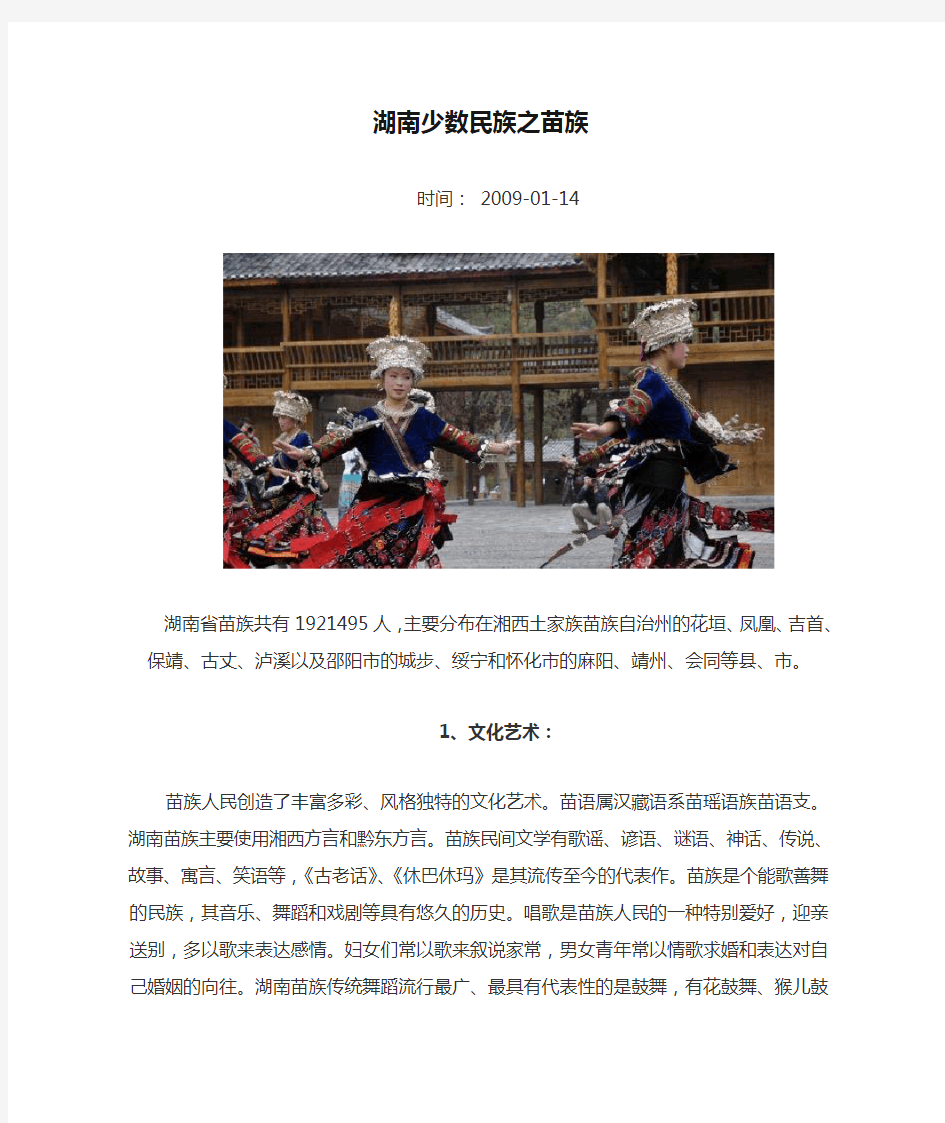

苗族人民创造了丰富多彩、风格独特的文化艺术。苗语属汉藏语系苗瑶语族苗语支。湖南苗族主要使用湘西方言和黔东方言。苗族民间文学有歌谣、谚语、谜语、神话、传说、故事、寓言、笑语等,《古老话》、《休巴休玛》是其流传至今的代表作。苗族是个能歌善舞的民族,其音乐、舞蹈和戏剧等具有悠久的历史。唱歌是苗族人民的一种特别爱好,迎亲送别,多以歌来表达感情。妇女们常以歌来叙说家常,男女青年常以情歌求婚和表达对自己婚姻的向往。湖南苗族传统舞蹈流行最广、最具有代表性的是鼓舞,有花鼓舞、猴儿鼓舞、团圆鼓舞、单人鼓舞、双人鼓舞、四人鼓舞、跳年鼓舞等,跳香舞、接龙舞、芦笙舞和傩堂舞也是苗族地区常见的舞蹈。苗族戏剧主要有傩堂戏、辰河戏、花灯戏、阳戏等,其中傩堂戏流行最广,为苗族群众喜闻乐见。凤凰县回龙阁吊脚楼群,前临古宫道,后悬于沱江之上,是最具有浓郁苗族建筑特色的古建筑群。苗族传流工艺美术主要有纺织、编织、刺绣和剪纸、桃花和银饰、蜡染等。凤凰古城为国家重点文物保护单位。靖州苗族

歌??、湘西苗族鼓舞、凤凰苗族银饰锻制技艺入选了第一批国家级非物质文化遗产名录。苗族古老话、苗族歌谣、湘西苗族民歌、湘西自治州阳戏、苗戏、湘西苗族服饰、凤凰蓝印花布、凤凰纸扎、苗族椎牛祭、苗族赶秋、苗族武术、苗族“四八”姑娘节、乾州春会等,入选湖南湖南省第一批湖南省级非物质文化遗产名录。

2、风俗习惯:

苗族聚族而居,少则数户,多则数十户、百户为村寨。以一姓或两姓为主,个别杂居多姓。村寨位于山腰和山脚,也有分布在山头或平坝。房屋廊檐相接。湘西苗族聚居区多木质结构的平房,房屋坐北朝南,有一字开和倒凹形。此外,也有建楼房者,称吊脚楼。湘西南城步、靖州、绥宁等地苗族多建造吊脚楼房,古称“干栏”。为3层重檐的木质卯榫结构。人住楼上,楼下关养牲畜和安置厕所、灰堆,多4排3间。楼上有较宽的走廊,走廊与中堂相连,宽敞明亮,出进方便。走廊靠檐边有带靠背的长条板凳,热天乘凉休息。饮食:以大米为主食,辅以玉米、红薯。腊肉、腌鱼为苗家待客佳品。靖州、绥宁、城步苗族喜吃油茶,油茶咸、苦、辛、甘、香五味俱全。饭前解渴充饥,晚上提神养精,热天消暑解热,冬天祛湿去寒,也是迎宾待客的佳品。饮酒的嗜好十分普遍。服饰:旧时湘西苗族和湘西南苗族的服饰略有区别。湘西苗族男子多着对襟衣,袖长而小,裤短而大,青布裹腿。头包布帕,头帕有青布和蓝白花布两种,长3.3~10米左右缠十字形,大如斗笠。妇女普遍着满襟衣,衣大而长,袖大而短,无领;胸前和袖口滚花边或绣花、数纱,并加栏杆花瓣于其间。还有开岔和放摆,前后两面边缘都刺绣云钩。下着宽脚裤,裤脚短而大,边缘滚花边或绣花、数纱。用青帕或花格帕包头,头帕层层缠绕,长数丈。喜戴银饰,如髻簪、耳环、手镯之类。逢节日、婚娶,加戴各种项圈、银钮、披肩、银冠等。湘西南苗族服饰有的地方有“花衣苗”、“青衣苗”之别。现在除纯苗区外,平时大都以汉服为主。婚俗:青年男女之间的交往和婚姻缔结比较自由。通过节日集会、赶场、歌会等,相互对歌结识,建立感情。交换信物定情之后,由男方向女方父母提亲。经过订婚、过礼,择期举行婚礼。丧葬:湘西苗族聚居区仍保留特有的丧葬风俗。实行棺殓土葬,有披麻戴孝、“开路”、“绕棺”、堪舆择地等。湘西南苗族也有一些比较特殊的丧礼。节日:有调年、三月三、四月八、六月六、七月七、赶秋节、芦笙节、戊日歌会、庆鼓堂等。礼节:宴会上,鸡头一定要敬给客人中的长者,鸡腿赐于年纪虽不大但不常来的远客。有些地方敬“牛角酒”、“梳子肉”,

客人一一接受,主人最高兴。如有人酒量小,不喜肥肉,说明情况,主人不勉强,但不吃

饱喝足,则被视为看不起主人。

3、宗教信仰:

主要是祖先崇拜、图腾崇拜和自然崇拜。

苗族敬奉地方神祗颇多,有些是受汉族习俗和佛、道教的影响。苗族聚居区还有对“马

王”、“梅山”、“火神”、“黑神”的崇拜。

4、禁忌:

忌过小年;“四月八”这天,各家不得役牛;参加送亲的人们,一路上要小心行走,千万别把脚扭伤,否则会被认为不吉利;不能用脚踩踏火塘内的三角架;有的地方忌食狗肉;

日落黄昏,最忌吹口哨;同辈男女都以兄弟姐妹相称,忌“姐夫”、“妹夫”之称。

苗族的精神文化─以湖南凤凰苗区为个案研究 苗族是个历史悠久的民族,主要集中分布在中国的西南地区,由于其历史悠久,而且苗族人在相当长的时间是没有自己的民族文字的,据说其原有自己的文字,后来在迁徙的过程中丢失了,当然此说法是存在争议的。再加上南方多山地丘陵,造成散居在各地区的苗族由于长时间缺乏交流来往,在文化上存在许多差异。 我所在的湘西地区,凤凰县、花垣县、古丈县的苗族在言语上就存在非常大的差别,三县任意双方都无法用各自的苗语与对方交流,苗族服饰也是各有自己的特色,这就不难得知三县的苗族文化是存在差异的。由此来看,要想从整体上了解苗族的精神文化,显然是非常有难度的,或者最终只落得个泛泛而谈,毫无深度的见解,颇似在论说中华民族的精神文化,这就无法挖掘出具有苗族自己特色、真正能体现这个民族的精神文化。所以对苗族的不同地区进行个案研究而从中认识苗族的精神文化具有更加确实的意义,这并不意味着苗族的精神文化不存在共性,当进行完多个地区的个案研究后,我们是能寻找出他们共同的精神文化,这也就是苗族精神文化的精髓。 显然本文只是想从一个小地区为切入点去挖掘、剖析苗族的精神文化,对于完整地认识苗族的精神文化是存在困难与不足的。但对不同地区的苗族文化精神进行个案研究却不失为一种收效显著的方法。本文是以湖南省凤凰县的苗族地区为个案研究,对此地区的苗族精神文化进行纵向解析和多角度剖析,以期对这个地区的苗族精神文化有一个全面而深入的认识,进而为认识整个苗族的精神文化提供一个视角。 凤凰县的苗族属于湘西苗族的一支,本地所讲的苗语为东部苗语,也称为湘西苗语,这里的苗族人自称果雄或黛雄。该地区的苗族集中分布在凤凰县的西北部、西部地区,基本上以G209国道和凤凰到贵州铜仁的道路为界限与土家族、汉族分居,西接贵州松桃县、西北接花垣县两个以苗族为主要居民的县。 这里居住的苗族是经过五次迁徙从中原地带迁到武陵山的山区里的,他们跋山涉水,白日要与统治政权的军队作战,夜里要防野兽和当地原住少数民族的袭击。为了民族的生存,他们可谓是历尽千辛万苦,在当时如此恶劣的环境下完成几千里的大迁徙。如果没有一种信念在支撑着他们的话,这个民族是难以完成如此艰巨的迁徙。图腾崇拜、祖先崇拜时代的民族的精神动力是可怕的,他们有着高度一致的民族信念、责任感与使命感以及强有力的民族凝集力。时至今日,苗族人民仍然保持着较为原始的图腾崇拜。虽然在后来吸取了汉族以及土家族的部分文化,并使之融合到苗族的文化里,但他们并未因此而放弃最初的图腾崇拜。图腾崇拜、祖先崇拜是一种强有力的苗族的精神文化,这也是许多民族精神文化的共性,是驱动着这些民族前进、生存与奋斗的不竭动力。这在今人看来是野蛮、过时甚至是糟粕的精神文化,却在历史的长河里维系着许多民族尤其是那些被统治政权镇压、奴役的少数民族的生存与发展。这在儒家文化里便可阐释为自强不息、不屈不挠、勇于抗争的民族精神。秦朝建立后中国步入中央集权的封建时代,历朝统治政权都加强对统治区域内的少数民族地区的管制,不惜以军事手段进行打压壮大的少数民族,更是以血腥的手段镇压少数民族的反抗。但苗族人民向来是不屈服的,对于统治政权的打压和镇压一方面进行迁徙,另一方面则进行抵抗。当苗族人民发现统治政权的政策和统治方式严重损害他们的民族利益和生存利益时,他们都会联合周边的民族同胞揭竿起义,对统治政权的残酷和不合理的统治方式进行抗争上的回应。尤其是元明清以来,由于统治政权加强对土地的管制,严重侵害了苗族人民的利益,致使明清时苗族人民发动不少起义。自古西部、北部的游牧民族常觊觎中原,而骚扰统治政权的边疆,在南方,少数民族则以不屈不挠的毅力和精神对统治政权的侵略、镇压进行抵抗。这是一部少数民族的抗争史,虽则在今日看来不符合各民族平等团结的宗旨,却也是真实的历史。如果不了解这些,我们就难以从一个很重要的视角去剖析苗族的精神文化。 在许多地区,苗族人民都是与其他少数民族共同居住的,在湘西,苗族与土家族共同

苗族 一个古老的民族,散布在世界各地,主要分布于中国的黔、湘、鄂、川、滇、桂、琼等省区,以及东南亚的老挝、越南、泰国等国家和地区。 食物苗族人食物以大米为主,辅以包谷、小米、高粱、小麦和薯类等杂粮。苗族人最喜食糯米。副食品主要有瓜类、豆类、蔬菜以及作为佐料的辣椒、葱、蒜等。肉类有猪、牛、羊、鸡、鸭及鱼类。 苗族人口味以酸、辣为主,尤其喜食辣椒。日常菜肴主要是酸辣味汤菜。酸菜味鲜可口,制作方便,可生食,也可熟食。平时吃新鲜蔬菜或瓜豆,苗家也掺些酸菜或酸汤。令人增加食欲。此外,苗家的酸汤煮鱼是风味名菜,做法是将酸汤加水、食盐煮沸,取鲜活鱼去苦胆,入酸汤中煮制而成,此菜肉嫩汤鲜,清香可口,一年四季都可以做。 苗家能加工保存熏制腊肉、腌肉、腌鱼、鱼干、香肠等.其中腌鱼是苗族的传统佳肴。方法是将鲜鱼剖开,去内脏,抹上盐、辣椒粉,放火上方焙烤至半干,然后人坛密封.食时取出蒸熟。此鱼具有骨酥,咸辣适度,清香可口的特点。 苗族人还喜欢制作豆腐、豆豉,加工猪灌肠、血豆腐等。爱吃火锅。苗家男女都喜欢酒,大部分人家都能自己酿酒。他们自制酒籼,用土产的糯米、包谷、高粱等酿出芳香的甜酒、泡酒、烧酒、窖酒等。

服饰苗族妇女上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣,下身穿百褶裙。衣裙或长可抵足,飘逸多姿,或短不及膝,婀娜动人。便装时则多在头上包头帕,上身大襟短衣,下身长裤,镶绣花边,系一幅绣花围腰,再加少许精致银饰衬托。苗族男子的装束比较简单,上装多为对襟短衣或右衽长衫,肩披织有几何图案的羊毛毡,头缠青色包头,小腿上缠裹绑腿。 苗族人民能歌善舞。苗族的“飞歌”高亢嘹亮,极富感染力;舞蹈有芦笙舞、板凳舞、铜鼓舞等,以芦笙舞最为普遍。 芦笙舞,又名“踩芦笙”、“踩歌堂”等,因用芦笙为舞蹈伴奏和自吹自舞而得名。它流布于贵州、广西、湖南、云南等地的苗、侗、布依、水、仡佬、壮、瑶等民族聚居区,是南方少数民族最喜爱、分布最广泛的一种民间舞蹈。从已出土的西汉铜芦笙乐舞俑分析,芦笙舞至少已有两千多年的历史。芦笙舞大多在年节、集会、庆贺等喜庆时刻表演,主要有自娱、竞技、礼仪三种类型。芦笙舞是苗族最有代表性的,也是苗族最喜爱的民间舞蹈。芦笙舞基本上可以分为三类:群众性芦笙舞、表演性芦笙舞、风俗性芦笙舞。

苗族民族风情 苗族现在主要聚居于贵州省东南部、广西大苗山、海南岛及贵州、湖南、湖北、四川、云南、广西等省区的交界地带。在各少数民族中居第四位。 1)苗族有自己的语言,是个能歌善舞的民族,尤以飞 歌、情歌、酒歌享有盛名。芦笙是苗族最有代表性的乐器。 2)苗族地区以农业为主,以狩猎为辅。苗族的挑花、刺绣、 织锦、蜡染、剪纸、手饰制作等工艺美术瑰丽多彩,驰名中 外。其中,苗族的蜡染工艺已有千年历史。苗族服饰多达一 百三十多种,可以同世界上任何一个民族的服饰相媲美。3) 斗牛(牛斗牛)是苗族人民喜爱的一项活动,每年正月、端阳、火把、中秋等佳节都要举行斗牛活动。4)苗族酿酒历史悠久,从制曲、发酵、蒸馏、勾对、窖藏都有一套完整的工艺。咂酒别具一格,饮时用竹管插入瓮内,饮者沿酒瓮围成一圈,由长者先饮,然后再由左而右,依次轮转。酒汁吸完后可再冲入饮用水,直至淡而无味时止。5)苗族过去信仰万物有灵,崇拜自然,祀奉祖先。节日较多,除传统年节、祭祀节日外,还有专门与吃有关的节日。如:吃鸭节、吃新节、杀鱼节、采茶节等。过节除备酒肉外,还要必备节令食品。许多地区的苗族常用糯米面做成汤圆,也作为节日期间的一种食品。无论婚丧嫁娶必须备有酒、酸肉、酸鱼,否则视为失礼。迎接贵客时,苗族人民习惯先请客人饮牛角酒。 蒙古族民族风情 蒙古族现主要分布在内蒙古自治区,其余分布在新疆、青海、甘肃、辽宁、吉林、黑龙 江等省区。 1)畜牧业是蒙古族人民长期赖以生存发展的主 要经济。此外,还从事加工业、农业和工业。2)蒙 古族有自己的语言文字。蒙古族善于歌舞。3)蒙古 族人骑马、驾车接近蒙古包时忌重骑快行,以免惊 动畜群;若门前有火堆或挂有红布条等记号,表示 这家有病人或产妇,忌外人进入;客人不能坐西炕,因为西是供佛的方位;忌食自死动物的肉和驴肉、狗肉、白马肉;办丧事时忌红色和白色,办喜事时忌黑色和黄色;忌在火盆上烘烤脚、鞋、袜和裤子等;禁止在参观寺院经堂、供殿时吸烟、吐痰和乱摸法器、经典、佛像以及高声喧哗,也不得在寺院附近打猎。4)蒙古族早期信仰萨满教,元代以后普遍信仰喇嘛教。5)传统节日有“白节”、祭敖包、那达慕等。6)蒙古族每天离不开茶,除饮红茶外,几乎都有饮奶茶的习惯,每天早上第一件事就是煮奶茶。蒙古族的奶茶有时还要加黄油,或奶皮子,或炒米等,其味芳香、咸爽可口,是含有多种营养成分的滋补饮料。有人甚至认为,三天不吃饭菜可以,但一天不饮奶茶不行。蒙古族还喜欢将很多野生植物的果实、叶子、花都用于煮奶茶,煮好的奶茶风味各异,有的还能防病治病。7)大部分蒙古族都能饮酒,所饮用的酒多是白酒和啤酒,有的地区也饮用奶酒和马奶酒。8)蒙古族民间一年之中最大的节日是相当于汉族春节的年节,亦称“白节”或“白月”,传说与奶食的洁白有关,含有祝福吉祥如意的意思。节日的时间和春节大致相符。除夕那天,家家都要吃手把肉,也要包饺子、烙饼,初一的早晨,晚辈要向长辈敬“辞岁酒”。9)蒙古族富有特色的食品很多,例如烤羊、炉烤带皮整羊、手把羊肉、大炸羊、烤羊腿、奶豆腐、蒙古包子、蒙古馅饼等。民间还有:稀奶油,蒙古族常备奶制品;奶皮子;煺毛整羊宴,是蒙古族传统宴客菜,祭祀活动时也常用;熟烤羊,内蒙鄂尔多斯地区风味菜肴;白菜羊肉卷;新苏饼,蒙古族民间传统糕点;烘干大米饭,蒙古族风味小吃。

少数民族人口 与民族地区经济发展的比较研究 据2000年第五次人口普查统计,湖南已是拥有56个民族成份的民族大家庭。全省总人口6 327.42万人,其中,少数民族641.07万人(含其他未识别的民族人口和外国人加入中国籍人口),占全省总人口的10.13 %。少数民族占全省总人口的比重比1990年第四次人口普查的7.95%增加2.18个百分点,而同期汉族占全省总人口的比重由92.05%下降为89.87%,下降2.18个百分点,表明湖南少数民族的增长速度高于汉族;与全国相比(全国少数民族占总人口的比重由8.04%上升为8.41%,增加0.37个百分点),不仅少数民族占总人口的比重比全国高1.72个百分点,增幅也比全国高1.81个百分点,表明湖南少数民族的增长速度高于全国。 民族成份的增加,民族人口的增长,从一个侧面反映了在党的民族政策的光辉照耀下,少数民族不仅享有政治上的平等,能够并且愿意充分表达自己的民族意愿,民族人口流动和融合的趋势更加明显,各民族间的团结更加紧密,而且也证明随着民族经济的不断发展,民族地区已经能够承载比过去更多的人口。但是,我们也要清醒地看到,人口与经济有着十分密切的关系,二者互相作用、互相制约。少数民族人口的过快增长,在为经济的发展提供必要的劳动力,促进民族经济发展的同时,又会从两个方面制约民族经济的发展:一方面分散有关民族政策的优惠量,影响民族政策的效益;另一方面加剧了人口、粮食、能源、资源、环境的矛盾,加剧了协调人与自然关系的难度,制约着民族地区的可持续发展。 一、湖南少数民族人口的基本情况 (一)少数民族人口构成 根据第五次人口普查,湖南各少数民族构成(见表1),从表中可以看出,在少数民族中,土家族、苗族、侗族、瑶族、白族、回族、壮族、维吾尔族、蒙古族、畲族、满族等11个世居少数民族人口达6 39.09万人,占少数民族总人口的99.69%,其他44个少数民族人口共1.98万人,占0.31%。人口在1 000人以上的少数民族有17个,在1 000人以下100人以上的有16个,人口在100人以内的有22个民族。湖南少数民族人口占全国少数民族人口的6%,在全国各省、直辖市、自治区中居第6 位。

贵州是一个多民族的省份。全省有49个民族成份,少数民族成份个数仅次于云南,居全国第二位。世居少数民族有土家族、苗族、布依族、侗族、彝族、仡佬族、水族、回族、白族、瑶族、壮族、毛南族、蒙古族、仫佬族、羌族、满族、畲族等16个。少数民族人口占全省总人口的37.9%。 今天生活在贵州的少数民族,多属汉藏语系,其下又分藏缅语族、壮侗语族和苗瑶语族以及仡拉语族。属藏缅语族的民族有彝族、白族、土家族等;属壮侗语的有布依族、侗族、水族、毛南族等,均出自“百越”;属苗瑶语族的有苗族、瑶族、畲族等,皆出自苗瑶族系;百濮族系,属汉藏语系中的仡基语族,如仡佬族、僰人、羿人等,是为古代的“濮人”。 在对贵州各大族系迁徙入黔的历史中发现,政治挤压,军事征服,制度嬗变等因素,是使四大族系进入贵州的主要动因。而贵州的历史即此亦可被视为一部移民史。民族对流与穿插的结果,造成了贵州境内民族区域分布中既有集中聚居,又交错杂居的情况。各个不同民族分化融合,四大族系,在长期的迁移中,逐渐分化成今天的各种不同民族。 贵州回族人口有16.87万人,,占全国回族总人口的1.72%。主要分布在毕节地区威宁彝族回族苗族自治县,黔西南自治州兴仁县、安顺市平坝县、普定县,六盘水市各县,贵阳市。 贵州土家族人口有143.03万人,占全国土家族人口的17.82%,聚居在铜仁地区的沿河、印江、黔东南自治州的镇远、岑巩县、遵义县的道真自治县。 贵州的侗族有162.86万人,占全国总人口的55.01%,主要聚居在黔东南各县和铜仁地区玉屏自治县、江口县、石阡县、万山特区。 贵州的毛南族有3.12万人,占全国毛南族总数的29.1%。是全国10个较少的民族之一。主要分布在黔南自治州平塘县。 贵州的彝族人口有84.36万人,主要聚居在黔西北的毕节地区和六盘水市。 贵州畲族有4.49万人,主要聚居在黔东南州麻江县、凯里市,黔南自治州都匀市、福泉市。 贵州仡佬族人口55.9万人,占全国仡佬族总人口的96.48%,主要分布在遵义的务川、道真仡佬族苗族自治县、安顺市平坝、普定县、关岭自治县、铜仁地区石阡县,毕节地区黔西县。

湖南省少数民族聚居区名单 一、民族自治地方(1州7县) 1.湘西土家族苗族自治州(辖吉首市、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、泸溪县、永顺县、龙山县等8个县市)2.通道侗族自治县、新晃侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、芷江侗族自治县、麻阳苗族自治县、城步苗族自治县、江华瑶族自治县 二、享受民族自治地方待遇的县区(1县2区) 桑植县、永定区、武陵源区 三、民族乡(不含民族自治地方和享受民族自治地方待遇的县(区)的民族乡)(75个) 怀化市(16个) 辰溪县(5个):罗子山瑶族乡、苏木溪瑶族乡、上蒲溪瑶 族乡、后塘瑶族乡、仙人湾瑶族乡 会同县(6个):炮团侗族苗族乡、宝田侗族苗族乡、蒲稳 侗族苗族乡、金子岩侗族苗族乡、漠滨侗族苗族乡、青朗侗族苗族乡 洪江市(2个):深渡苗族乡、龙船塘瑶族乡 沅陵县(2个):二酉苗族乡、火场土家族乡 中方县(1个):蒿吉坪瑶族乡 邵阳市(15个) 绥宁县(8个):河口苗族乡、麻塘苗族乡、东山侗族乡、鹅

公岭侗族苗族乡、寨市苗族侗族乡、乐安铺苗族侗族乡、关峡苗族乡、长铺子苗族乡 隆回县(2个):山界回族乡、虎形山瑶族乡 洞口县(3个):罗溪瑶族乡、长塘瑶族乡、大屋瑶族乡 新宁县(2个):麻林瑶族乡、黄金瑶族乡 永州市(20个) 蓝山县(6个):荆竹瑶族乡、湘江源瑶族乡、浆洞瑶族乡、汇源瑶族乡、犁头瑶族乡、大桥瑶族乡 江永县(4个):松柏瑶族乡、千家峒瑶族乡、兰溪瑶族乡、源口瑶族乡 宁远县(4个):九嶷山瑶族乡、棉花坪瑶族乡、桐木漯瑶族乡、五龙山瑶族乡 道县(3个):横岭瑶族乡、洪塘营瑶族乡、审章塘瑶族乡金洞管理区(1个):晒北滩瑶族乡 新田县(1个):门楼下瑶族乡 双牌县(1个):上梧江瑶族乡 张家界市(7个) 慈利县(7个):高峰土家族乡、金岩土家族乡、许家坊土家族乡、三官寺土家族乡、阳和土家族乡、甘堰土家族乡、赵家岗土家族乡 郴州市(10个) 桂阳县(1个):白水瑶族乡 北湖区(2个):保和瑶族乡、仰天湖瑶族乡

湖南少数民族之苗族 时间:2009-01-14 湖南省苗族共有1921495人,主要分布在湘西土家族苗族自治州的花垣、凤凰、吉首、保靖、古丈、泸溪以及邵阳市的城步、绥宁和怀化市的麻阳、靖州、会同等县、市。 1、文化艺术: 苗族人民创造了丰富多彩、风格独特的文化艺术。苗语属汉藏语系苗瑶语族苗语支。湖南苗族主要使用湘西方言和黔东方言。苗族民间文学有歌谣、谚语、谜语、神话、传说、故事、寓言、笑语等,《古老话》、《休巴休玛》是其流传至今的代表作。苗族是个能歌善舞的民族,其音乐、舞蹈和戏剧等具有悠久的历史。唱歌是苗族人民的一种特别爱好,迎亲送别,多以歌来表达感情。妇女们常以歌来叙说家常,男女青年常以情歌求婚和表达对自己婚姻的向往。湖南苗族传统舞蹈流行最广、最具有代表性的是鼓舞,有花鼓舞、猴儿鼓舞、团圆鼓舞、单人鼓舞、双人鼓舞、四人鼓舞、跳年鼓舞等,跳香舞、接龙舞、芦笙舞和傩堂舞也是苗族地区常见的舞蹈。苗族戏剧主要有傩堂戏、辰河戏、花灯戏、阳戏等,其中傩堂戏流行最广,为苗族群众喜闻乐见。凤凰县回龙阁吊脚楼群,前临古宫道,后悬于沱江之上,是最具有浓郁苗族建筑特色的古建筑群。苗族传流工艺美术主要有纺织、编织、刺绣和剪纸、桃花和银饰、蜡染等。凤凰古城为国家重点文物保护单位。靖州苗族

歌??、湘西苗族鼓舞、凤凰苗族银饰锻制技艺入选了第一批国家级非物质文化遗产名录。苗族古老话、苗族歌谣、湘西苗族民歌、湘西自治州阳戏、苗戏、湘西苗族服饰、凤凰蓝印花布、凤凰纸扎、苗族椎牛祭、苗族赶秋、苗族武术、苗族“四八”姑娘节、乾州春会等,入选湖南湖南省第一批湖南省级非物质文化遗产名录。 2、风俗习惯: 苗族聚族而居,少则数户,多则数十户、百户为村寨。以一姓或两姓为主,个别杂居多姓。村寨位于山腰和山脚,也有分布在山头或平坝。房屋廊檐相接。湘西苗族聚居区多木质结构的平房,房屋坐北朝南,有一字开和倒凹形。此外,也有建楼房者,称吊脚楼。湘西南城步、靖州、绥宁等地苗族多建造吊脚楼房,古称“干栏”。为3层重檐的木质卯榫结构。人住楼上,楼下关养牲畜和安置厕所、灰堆,多4排3间。楼上有较宽的走廊,走廊与中堂相连,宽敞明亮,出进方便。走廊靠檐边有带靠背的长条板凳,热天乘凉休息。饮食:以大米为主食,辅以玉米、红薯。腊肉、腌鱼为苗家待客佳品。靖州、绥宁、城步苗族喜吃油茶,油茶咸、苦、辛、甘、香五味俱全。饭前解渴充饥,晚上提神养精,热天消暑解热,冬天祛湿去寒,也是迎宾待客的佳品。饮酒的嗜好十分普遍。服饰:旧时湘西苗族和湘西南苗族的服饰略有区别。湘西苗族男子多着对襟衣,袖长而小,裤短而大,青布裹腿。头包布帕,头帕有青布和蓝白花布两种,长3.3~10米左右缠十字形,大如斗笠。妇女普遍着满襟衣,衣大而长,袖大而短,无领;胸前和袖口滚花边或绣花、数纱,并加栏杆花瓣于其间。还有开岔和放摆,前后两面边缘都刺绣云钩。下着宽脚裤,裤脚短而大,边缘滚花边或绣花、数纱。用青帕或花格帕包头,头帕层层缠绕,长数丈。喜戴银饰,如髻簪、耳环、手镯之类。逢节日、婚娶,加戴各种项圈、银钮、披肩、银冠等。湘西南苗族服饰有的地方有“花衣苗”、“青衣苗”之别。现在除纯苗区外,平时大都以汉服为主。婚俗:青年男女之间的交往和婚姻缔结比较自由。通过节日集会、赶场、歌会等,相互对歌结识,建立感情。交换信物定情之后,由男方向女方父母提亲。经过订婚、过礼,择期举行婚礼。丧葬:湘西苗族聚居区仍保留特有的丧葬风俗。实行棺殓土葬,有披麻戴孝、“开路”、“绕棺”、堪舆择地等。湘西南苗族也有一些比较特殊的丧礼。节日:有调年、三月三、四月八、六月六、七月七、赶秋节、芦笙节、戊日歌会、庆鼓堂等。礼节:宴会上,鸡头一定要敬给客人中的长者,鸡腿赐于年纪虽不大但不常来的远客。有些地方敬“牛角酒”、“梳子肉”,

广西行政区划以及民族分布 广西壮族自治区有14个地级市,113个县(市、区),其中12个民族自治县,3个享受自治县待遇县;1321个乡镇,其中民族乡58个。 广西是以壮族为主体的少数民族自治区,也是中国少数民族人口最多的省(区)。境内居住着壮、汉、瑶、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬等12个世居民族,其中广西是全国瑶族人口最多的地区,约有150多万人,约占全国瑶族总人口的60%;是全国仫佬族人口最多的地区,有17万多人,约占全国仫佬族人口的90%;环江毛南族自治县是全国唯一的毛南族自治县,也是中国毛南族最大的聚居区,有7万多人;广西是中国京族唯一的居住地,京族人口2.15万人,是中国最富裕的少数民族之一。境内其他44个少数民族均有居住。 广西少数民族传统节日盘点 广西少数民族民俗节日苗族“跳坡节” “跳坡节”为苗族传统节日,爬坡杆是节日的中心内容,青年们围着坡场中竖起的一根高约10米的坡杆,随着笙歌翩翩起舞,为比赛助威喝彩。 龙胜“红衣节” “红衣节”是龙胜红瑶同胞所特有的民族节庆日,有着悠久的历史。早在元朝期间,红瑶同胞在每年农历3月15这天,男女老少身着节日盛装,肩担自己生产的土特产品,成群结对来到泪水街举行节日盛会。 苗族“芦笙节” “芦笙节”是苗族的民间传统节日,每中农历正月初三、初五、十五、十六等日举行(也有在农历六月初六举行,各处日期不一)。“芦笙节”这天,各村寨组成芦笙队参加比赛。比赛前,每队在赛场竖起一根高4—8米的芦笙杆,并举行祭杆仪式,然后鸣枪、放鞭炮,芦笙手们围着芦杆载歌载舞,盛装的苗家姑娘和着芦笙曲调的节拍,跳起芦笙踩堂舞。 “过苗年” 苗年是苗族人民一年中最隆重的节日。过苗年的时间各地各有不同,一般是在农历十月第一个卯日(兔日)、丑日(牛日)或亥日(猪日)举行。节日期间,人们互相走村串寨,探亲访友,参加“跳芦笙”活动。 “盘王节” “盘王节”最热烈的场面要数跳黄泥鼓舞。一只母鼓相配四只公鼓组成舞群。

苗族的“苗童毽趣”、景颇族的“小猫钓鱼”、黎族的竹竿舞、傈僳族的“盲人敲锣”、“民歌我来猜”等活动 傣族:掷糠包 傣族青年男女喜爱甩糠包的游戏,春节期间,小伙子和姑娘们互相投掷糠包,看谁投得准,看谁接得着。玩到一定的时候,姑娘们就悄悄抢走小伙子身上佩的腰刀、包头布或拴着的马,跑回家去。假如小伙子有情就追随而来。父母见到女儿拿着头布、牵着骏马回来,便设宴款待。 壮族:板鞋竞速 板鞋竞速是由多名运动员一起将足套在同一双板鞋上,在田径场上进行的比赛,以在同等的距离内所用时间多少决定成绩名次。目前正式的比赛项目包括:男女60米,男女100米和男女2×100米混合接力五个项目。板鞋竞速是少数民族中较为盛行的民族传统体育项目,第八届全国少数民族运动会首次被列为竞技比赛项目。 板鞋竞速是一项节奏感及强的集体项目,可以培养人很高的灵活性和协调配合能力。 朝鲜族:顶瓮竞走

朝鲜族传统体育活动,主要流行于吉林延边朝鲜族自治州。常在劳动之余举行,参加者均为女子。 比赛开始前,参加者先头顶一盛有10斤水的瓦瓮,站在出发线上,裁判员发令后,即快步疾走,每次赛程为100米或200米。走时,以瓦瓮不倒、水不溅出和最先到达终点者为胜。(完) 白族:跳花盆 是白族青少年喜爱的传统跳高活动。比赛开始,由两位姑娘席地而坐,相距一米,她们用腿和脚尖叠成一定的高度,让小伙子跳过去。 随着高度的不断升高,两边的姑娘再以拳头为标高,每升高一次,加一拳头高度,以跳得高者为优胜。(完) 塔塔尔族:赛跳跑 塔塔尔族民间传统体育活动。比赛时,参赛者口衔一匙子,匙内放鸡蛋一枚,有的还在腿上绑上一个小沙布口袋。 主持者口令一下,即迅速向目的地前跑,以鸡蛋不落地而最先到达终点者为优胜。多在节日喜庆时举行。(完) 藏族:押加 押加又称“大象拔河”,藏语叫“浪波聂孜”,意为大象颈部技能,是一项在藏族人民中广泛流传的体育运动。比赛时运动员背对背将以

贵州省5个主体少数民族 (苗族、布依族、侗族、水族、仡佬族)简介 1、贵州苗族 贵州是苗族人口最多的省份,全国的苗族有60%住在贵州省,几乎所有县、市都有苗族聚居的村寨。黔东南苗族侗族自治州是苗族最集中的地区。此外,黔南、黔西南自治州和松桃、威宁自治县也有一定数量的苗族人口分布。 苗族的族源十分古老,因分布地域不同而各自称“蒙”、“模”、“毛”、“髦”、“雄”等。苗族有自己的语言,属汉藏语系苗瑶语族苗语支。过去没有文字,1949年后新创了苗文。苗族喜聚族而居,形成大小不同的村寨。村寨多依山建筑,有的靠河溪的山脚,有的在山腰,有的则靠近山顶。住房以木结构为主,多数为两层,少数为三层。在山腰上的多为吊脚楼式。苗族服饰差异较大。一般说来,男子蓄发包头巾,身穿无领、大袖、宽裤脚服装,腰带束身,冬天缠裹腿。妇女头顶束髻,包头巾、戴手钏、耳环和项圈、穿裙子。大多娄裙子为百为百褶裙,因居住地区不同,裙子的长短不一,颜色为青、蓝二色为主,也有其它颜色。上衣开襟,一般不用扣,多以花带束腰。苗族崇拜祖先,信鬼神,也有信其他宗教的。主要节日有:苗年、吃新节、四月八、芦笙节、端午节、龙船节等。

2、贵州布依族 布依族是少数民族人数在贵州仅次于苗族的又一主要民族,全国均布依族绝大部分聚居在贵州,以黔南布依族苗族自治州和黔西南布依族苗族自治州较集中,也有聚居在安顺市、铜仁市、遵义市、毕节市、六盘水市和贵阳市等的。布依族先民是古越人的一支,后称“僚人”,元明时期称“仲苗”、“青仲”或“仲家”。从史籍称布依族先民为“羊可僚”分析,布依族作为羊可江畔夜郎古域远古居民历史悠久。是贵州创造古夜郎文化的主体民族之一。 布依族有自己的语言,属于汉藏语系壮侗语壮傣语支,没有文字,1949年后创造了布依文。布依族素有“水稻民族”之称,居住环境依山傍水,河谷坝区土地肥沃、水源便利,传统农业以水稻耕作为主。民间文学有神话、诗歌、寓言、谚语等。民间歌曲有山歌、浪哨歌、酒歌、大歌、小歌、叙事歌、礼俗歌等。舞蹈有铙钹舞、转场舞、花棍舞、织布舞、响篙舞等。 戏剧有花灯戏和地戏。乐器有铜鼓、铜锣、皮鼓、唢呐、芦笙、姊妹箫等。布依族服饰千百年来逐渐演变,服饰多为青、蓝、白几种颜色。妇女着大襟短衣,部分着百褶长裙。男性老年人多穿长衫。婚姻实行自主婚。工艺品有蜡染、刺绣、织锦、竹编、陶器、雕刻等。传统节日有三月三、四月八、六月六、吃新节、七月半等。信仰多种神灵,崇拜祖先。少数人信仰佛教、道教、天主教。

贵州各少数民族介绍资料

贵州的彝族人口有84.36万人,主要聚居在黔西北的毕节地区和六盘水市。 贵州畲族有4.49万人,主要聚居在黔东南州麻江县、凯里市,黔南自治州都匀市、福泉市。 贵州仡佬族人口55.9万人,占全国仡佬族总人口的96.48%,主要分布在遵义的务川、道真仡佬族苗族自治县、安顺市平坝、普定县、关岭自治县、铜仁地区石阡县,毕节地区黔西县。 贵州羌族有0.14万人,主要聚居在铜仁地区石阡县、江口县。 贵州瑶族有4.44万人,主要聚居在黔南自治州荔波县,黔东南自治州从江县、丹寨县、榕江县,黔西南自治州望谟县。 贵州蒙古族有4.75万人,现主要聚居在毕节地区大方县、毕节市、黔西县、金沙县、纳雍县、铜仁地区石阡县。 贵州壮族5.21万人,大约在明清时期先后来自邻近的桂北各县,主要聚居在黔东南自治州从江县、黔南自治州独山荔波县。 贵州满族有2.19万人,主要居住在黔西、金沙、大方三个县的结合部。 贵州白族有18.74万人,主要分布在毕节地区大方县、威宁自治县、毕节市、织金县、黔西县、赫章县、六盘水市盘县。 贵州仫佬族有2.84万人,占全国仫佬族总人口的13.69%,主要分布在黔东南自治州麻江县、凯里市、黄平县、黔南自治州福泉市、都匀市、瓮安县。 贵州水族人口有36.97万人,占全国水族总人口的90.08%,主要分布在黔南自治州三都水族自治县、荔波县、都匀市、独山县、黔东南自治州榕江县。 贵州苗族有430万人,是全省人口最多的少数民族。主要聚居在黔东南、黔南、黔西南自治州、毕节、铜仁地区、六盘水市、贵阳市郊区。 贵州布依族占全国布依族人口的94.17%,主要聚居在贵州省的黔南和黔西南两个布依族苗族自治州,安顺的镇宁、关岭的两个布依族苗族自治县及紫云苗族布依族自治县,其余散居在贵阳市 苗族:

《苗族介绍》 第二篇。黔东南苗族剪纸介绍黔东南是贵州省的一个民族自治州,也是全国最大的苗族聚居区。这里的苗族民间剪纸有着悠久的历史,只是由于主要用做绣花底样,而不是作为独立的装饰欣赏品,所以不像苗绣那样名气大,光彩夺目。黔东南苗族称剪纸为“剪花”、“苗花纸”。在长期的刺绣实践中,艺人们发现用剪纸图案来代替在绣面上描绘图案,可以准确无误地不断复制,既省工又省时,同时也能保持绣面的干净洁亮,从此,她们就把剪纸图案作为刺绣艺术的“蓝本”。为了保证刺绣的质量,苗族妇女们把自己的聪明才华和喜怒哀乐等审美观融人到剪纸图案中,使之与众不同,具有鲜明的民族特色。 黔东南苗族民间剪纸的独特之处,首先表现在它的题材上,有许多与创世纪和人类起源有关的神话传说。如人头蝶身的剪纸图案,就是苗族古歌中的“蝴蝶妈妈”。传说蝴蝶妈妈是由枫树变的,因和水上的泡沫“游方”(恋爱)怀孕后生下12个蛋。经鹤字鸟替她孵了xx年,才生出第一个姜央和,以及龙、虎、蛇、象、水牛、娱蚁等12个兄弟,从此天下便有了人和动物。苗族民间剪纸图案中还有“桑扎射日”的神话,说的是古时候有“日月十二双,日夜不停跑;晒得田水啊,好比开水冒;晒得石头啊,软得像粘糕;晒得坡上啊,草木齐枯焦。”为此,苗族先祖造了一把巨大的弓,请一位叫桑扎的英雄去射日月。当桑扎射掉11对日月以后,剩下的一对日月被吓得藏起来了,天地变得黑茫茫一片,人们无法外出做活路。后来,先祖们请来公鸡,“公鸡拍拍翅,抬头高声喊;早晨哩哩叫,太阳出东方,下

午哩哩叫,月亮接着上”。此后,万物得到生长,人类才得到安宁。从蝴蝶妈妈生人类及一切动物到兄妹合磨成亲、桑扎射日月、女人驯龙牛、女人驯象等剪纸图案看,既是对母系社会遗风的追溯,又是反映远古时代人类常与各种野兽和严重旱灾进行生死斗争的形象记录。另外,原始的巫术礼仪作为苗族生活的重要内容,在剪纸中也有较多的反映。苗族是多神论者,崇拜自然物,崇拜祖先,崇拜生命。他们认为人的祸福是由神鬼掌握的,要得福免灾就必须求神的护佑。巫师是沟通人与神的媒介,由他来祭神驱鬼。因此,苗族人对巫师非常虔诚尊重。剪纸中的巫师形象庄严肃穆,身佩执法的长剑,举着装有降伏恶鬼法力的葫芦,显得神秘莫测。这些古拙简朴、粗犷豪放、富有神话和宗教色彩的剪纸图案,充分展示了苗族的独特气质和久远的历史。 苗族民间剪纸的独特之处还表现在构思的新颖奇妙上。如《姜央兄妹合磨成亲》图,艺人为了扩大意境,打破了时间与空间的限制,把发生在不同时间与空间的事物描绘在一幅画面上。你看,作者大胆而巧妙地把画面分成天空、山顶和山脚三部分,来表现三个不同的情节。天上飞的是蝴蝶和山鸡,山顶上站着拍手叫好的姜央,山脚下站着姜央的妹妹以及已合上了的石磨,还有被从山顶上滚下来的石磨吓惊了的野兔。这幅画面生动形象地描绘了洪水泛滥后,地上的人都被淹死了,姜央和妹妹藏在葫芦中幸免于难,为了繁衍人类,兄妹只好成亲等情节,非常巧妙地使这一远古传说得到精致的再现。又如三接式袖花剪纸图案,画面中间是双象斗兽,上方是人驯蚕身龙,下面是

苗族介绍 分布 中国大陆的分布 苗族主要集中在贵州(48,1%),其次是湖南(21,49%)和云南(11,67%),但亦有分布於重庆(5,62%)、广西(5,18%)、湖北(2,4%)、四川(1,65%)、海南(0,69%)等省市内。此外在泰国、老挝、越南等国也有分布。分布在各地的苗族人有许多自称,如“牡”、“蒙”、“毛”、“果雄”、“带叟”等,还有些地方按其住地、服饰等方面的不同,在“苗”字前冠以不同的名称,如“长裙苗”、“短裙苗”、“长角苗”、“红苗”、“黑苗”、“白苗”、“青苗”、“花苗”、“小花苗”等。苗族人多信仰万物有灵的原始宗教。 东南亚的分布 苗族人亦是越南及老挝的原居民族。 在泰国北部地区,亦聚居了苗族人,根据2004年的人口统计,当地苗族人口约有12万人,是当地紧次於嘎良族的山区民族。他们约於18世纪至19世纪时自中国西南地区迁入泰北地区。现时老一辈的苗族人仍可以操云南话。缅甸北部亦有从中国移居的苗族人。 服饰特色 贵州,湖南苗族服饰不下200种,是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域,被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看,保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法,往往在运用一种主要的工艺手法的同时,穿插使用其他的工艺手法,或者挑中带绣,或者染中带绣,或者织绣结合,从而使这些服饰图案花团锦簇,溢彩流光,显示出鲜明的民族艺术特色。 从内容上看,服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象,有表意和识别族类、支系及语言的重要作用,这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上看,采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看,服饰发展史上的五种形制,即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型,在黔东南苗族服饰中均有范例,历史层级关系清晰,堪称服饰制作史陈列馆。这也是苗族服饰是穿在身上的史诗的原因。 饮食 大部分地区的苗族一日三餐,均以大米为主食。油炸食品以油炸粑粑最为常见。如再加一些鲜肉和酸菜做馅,味道更为鲜美。肉食多来自家畜、家禽饲养,四川、云南等地的苗族喜吃狗肉,有“苗族的狗,彝族的酒”之说。苗家的食用油除动物油外,多是茶油和菜油。以辣椒为主要调味品,有的地区甚至有“无辣不成菜”之说。苗族的菜肴种类繁多,常见的蔬菜有豆类、瓜类和青菜、萝卜,大部分苗族都善作豆制品。各地苗族普遍喜食酸味菜肴,酸汤家家必备。酸汤是用米汤或豆腐水,放入瓦罐中3-5天发酵后,即可用来煮肉,煮鱼,煮菜。苗族的食物保存,普遍采用腌制法,蔬菜、鸡、鸭、鱼、肉都喜欢腌成酸味的。苗族几乎家家都有腌制食品的坛子,统称酸坛。苗族酿酒历史悠久,从制曲、发酵、蒸馏、勾兑、窖藏都有一套完整的工艺。日常饮料以油茶最为普遍。湘西苗族还特制有一种万花茶。酸汤也是常见的饮料。典型食品主要有:血灌汤、辣椒骨、苗乡龟凤汤、绵菜粑、虫茶、万花茶、捣鱼、酸汤鱼等。 民族节日 苗族 富有古老文明、讲究礼仪的民族,岁时节庆独特鲜明。苗族传统节庆按功能含义分为:⒈农事活动节庆;⒉物质交流节庆;⒊男女社交、恋爱、择偶节庆;⒋祭祀性节庆;⒌纪念性、庆贺性节庆。按时序分,一岁分十二个月,每月都有一个以上的节庆日。动月(鼠或子月)1—15日(第一个子日至第二个寅日)为玩年节,其中第1个子日为天岁节,苗人不出门(远门);第1个丑日是地岁节,第1个丑日至第2个丑日(2—14日)期间,人们纷纷走亲访友、互贺新岁、男女对歌、玩龙灯、狮子等;第2个寅日(15日)为尾巴年(烧龙灯)。偏月(牛月或丑月)第一个丑日为社日,亦称龙头节,苗人祭土地神,接龙、安龙(苗语染戎)。

摘要:苗文在成人扫盲教育和学校教育中经历了初步发展!大发展!滑坡三个时期。认识不一、多种文字形式、政策单一、苗文双语教学质量不佳、苗文教育未落实到基层是目前苗文教育陷入困境的主要原因。根据目前民族地区实际情况,出台国家、地方政府、学校各层面的政策和措施是解决苗文教育困境的主要思路。 关键词:苗文教育;问题;对策 苗族是我国南方地区一个主要少数民族,人口为894万(2000年),居我国少数民族人口总数第四位,主要分布在湖南、湖北、贵州、四川、重庆、云南、广西、海南等八个省、自治区、市。 许多地区的苗族史诗和民间传说中称苗族古代曾有文字,一些地方历史文献也曾提及古苗文。& 但是,迄至1905年英国传教士柏格理(SamuelPollard)等创制苗文前,苗族地区没有仍在使用的传统民族文字。 解放后,我国政府为体现?各民族一律平等#原则和党的民族政策,先后帮助包括苗族在内的12个民族创制(或改革)了16种文字。1956年10月底和11月初,苗族语言文字问题科学讨论会议在贵阳举行。会议决定:苗语川黔滇、黔东、湘西三个方言各创立一种文字,并改革了1905年由柏格理编创的滇东北方言苗文(即?老苗文#)。会议通过了苗语四个方言的文字方案(草案)。1957年7月29日中央民族事务委员会批准四种?苗文方案%试验推行。 从此,苗文开始在广大苗族地区在成人扫盲教育和学校教育中运用。 一、苗文在教育教学中的使用历史和现状苗文创制后,在20世纪50年代后期,主要用于成人扫盲教育。从1957年底开始,各地苗族聚居农村地区开展成人扫盲教育,举办了多个苗文扫盲班,众多苗族民众学会了苗文,也把苗文用于记公分、记录苗族歌谣等活动。

苗族的族称 字体: 小中大| 打印发布: 2007-10-30 14:38 作者: 网络转载来源: 苗家寨查看: 71次苗族的族称,并非历来如此,她随着历史的发展,在不同的历史阶段有不同的称谓。 五千多年前的“九黎”部落联盟集团,在中原争夺战“涿鹿之战”后退出黄河流域,活动在长江中下游的广大地区,重整雄风,建立起一个强大的部落联盟集团,史书称之为“三苗”或者“有苗”、“三苗国”。 “三苗”是否已建立国家,是否已进入阶级社会尚无充分的史料证实、但“三苗”作为一个强大的部族存在则是真实的。她存在的时间大约是五千到四千多年前,相当于中国历史上尧舜禹传说时期的前后。她活动的地域大致是长江中下游南北两边,洞庭、彭蠡之间,即今河南省南部、安徽省西部,以及江西、湖南、湖北等省的辽阔地带。汉文历史文献中提到“三苗”的很多。 《尚书.孔传》有“三苗国名”、“三苗之国”、“三苗之君”等提法。 《尚书.正义》记载:“三苗诸候之君”。 《山海经》记载:“三苗国在赤水东”。 《汉书.地理志》师古注曰:“三苗本有苗氏之族”。 《战国策.魏策》:“昔者三苗之居,右彭蠡之波,左洞庭之水”。 《韩非子》:“三苗之不服者,衡山在南,岷江在北,左洞庭之波,右彭蠡之水”。 《史记.五帝本纪》:“三苗在江淮荆州屡数为乱”。 《史证.正义》:“洞庭湖名,在岳州巴陵西南,南与青草湖连;彭蠡,湖名,在江州当阳县东南五十二里。以天子在北,故洞庭以西为左,彭蠡在东为右,今江州,郑州、岳州三苗之地也”。 《元和郡县志》:“岳州本巴丘地,古三苗国也”。 《史记.五帝本纪》郑玄曰:“有苗,九黎之后,琐代少昊诛九黎,分流其子孙为三国。高辛之衰,又复九黎之德,尧兴又诛之,尧未在朝,舜臣又窜之。后禹嗣位又在洞庭逆命,禹又诛之”。 华夏集团首领尧舜禹不断对三苗发动战争,三苗的势力逐渐受到削弱,原有地盘被侵占,三苗退让到江西、湖南的崇山峻岭之中,与其他少数民族的先民杂居相处,后来参与建立南方大国楚国。苗族先民由于丧失了本族的共同地域,也就没有了自己的专门族称。在中国历史的商、周奴隶制王朝以后,“南蛮”、“荆”、“荆蛮”(或“蛮荆”)、“荆楚”等族称成了苗族和其它少数民族的混合称谓。 使用“南蛮”、“荆”、“荆蛮”、“荆楚”作为苗族族称的历史阶段相当于中国奴隶社会时期,大

苗族的民俗风情 在我国少数民族中,苗族是个能歌善舞的民族,尤以飞歌、情歌、酒歌享 有盛名。苗族现在主要聚居于贵州省东南部、广西大苗山、海南岛及贵州、湖南、湖北、四川、云南、广西等省区的交界地带。在各少数民族中居第四位苗 族的历史悠久,在中国古代典籍中,早就有关于五千多年前苗族先民的记载, 这就是从黄河流域直到长江中游以南被称为"南蛮"的氏族和部落。苗族没有文字,苗语属汉藏语系苗瑶语族苗语支。1956年后,设计了拉丁字母形式的 文字方案。由于苗族与汉族长期交往,有很大一部分苗族兼通汉语并用汉文。 苗族居住在高山地带,以农业为主,农作物有旱稻。包谷,荞子,薯类和豆类,经济作物是麻,一般是自己种麻,自己纺织.苗族人民有丰富的民间口头文学,如古歌,诗歌、情歌等等。苗族在长期的发展中形成了本民族独特的文化。 一.苗族的待客习俗 苗族是一个热情好客的民族,像许多少数民族一样具有民族特 色和别样的待客礼仪和风俗。 1. 包拉总 “拉总”,苗语谓“地搂”,又称“总站”。“包拉总”,苗语谓睡觉。苗家通常在火炕边用硬木板铺成地楼,离地高尺许,此处不准生人随便上去。到 苗家做客,若主人没有招呼坐下,万不可再火炕旁凳上就座,因火炕旁是苗家 安灵设位祭祖之地。主人请坐之后,须擦掉鞋底上的泥土。晚上就寝时,若主 人请“包拉总”,客人不能上床,必须规规矩矩地躺在火炕旁的地毯上。此时,不能说这是“睡地铺”。“睡地铺”苗家叫“包大斗”,专指睡在地上的牲畜。安排客人睡地搂,是让客人同主人的祖先英灵睡在一起,是表示对客人的敬重 2.敬牛角酒 中国苗族待客迎送礼.凡有宾客.主人即以自酿米酒斟满牛角,双手捧着 相敬.如果来者是贵客,必须持酒捧案于路口迎候,主人双手将中角敬奉贵宾 唇边,客人若不善饮酒,须双手相接,将酒饮尽.敬酒后主人将几根筷子捆成 一束,蘸上朱红,在客人额上点一个红印,表示为客人祝福之意.送客之礼与 此同. 3.奉鸡心 苗族待客礼仪。苗族人民款待最信任的人,便要杀鸡宰鸭,由家长或同族 中最有威望的人,将鸡心或鸭心奉给客人吃;以此相送,即喻以心相托。但客 人不能马上个人吃掉,须按苗家风俗,同在坐的老人分享;以此示自己大公无私,不会有二心,是主人的知己。如果不懂规矩,独食鸡心鸭心,就会受到冷 遇乃至被孤立。苗族人认为,鸡心代表人心.以鸡心献给客人,包含着“交心”之意,表示自已的至诚.所以,每有宾客来到,友人一定要宰鸡杀鸭,在宴请 客人时,长者或尊者将烹制好的熟鸡、鸭心敬献给客人,表示”同心一意,交