如何发现药物新靶标 文献综述 摘要:药物靶标的发现是创造新药物的前提,也是药物筛选的基础,本文从有效单体化合物、基因表达差异、蛋白质表达差异、蛋白质相互作用和RNA干扰方面着手总结了一些药物新靶标的发现技术进行了综述。 关键词:药物靶标;基因表达差异;差异蛋白质组学;蛋白质相互作用;RNA 干扰 引言:药物靶标是药物作用而实现疗效的目标分子,靶标的发现是药物创新的前提,也是药物筛选的基础。新靶标的发现对于更优良的创新型药物的开发具有重大的促进作用。例如,利用HMG CoA还原酶作为药物靶标开发了一系列他汀类降脂药物,仅2000年,该类药物的销售额达120亿美元,并以每年15%~20%的速度增长。Novartis公司利用慢性粒细胞性白血病(CML)相关蛋白Bcr-Abl为靶标,在短时间内开发出有效治疗CML的新药—高活性Bcr-Abl激酶抑制剂STI571(Gleevac)。【1】从这些例子可以发现,生物医药公司花费大量的物力和财力寻找药物的新靶标。随着生命科学的发展,各种科技的创新,也出现了很多药物靶标的发现技术。 一、从有效单体化合物着手发现药物靶标 以疗效确定的单体化合物(天然产物或现有药物)为探针,然后利用计算机模拟单体分子与相关蛋白质三维结构及其相互作用,找到所有的能与其特定结合的蛋白质,这些蛋白质可能与活性药物单体发挥作用的机制相关,因此是潜在的药物靶标分子。蒋华良等便是用此方法发现了2个抗幽门螺旋杆菌活性的药物的作

用靶标蛋白def和TyX,并测定了def蛋白复合物的晶体结构。张永清【2】等利用基因芯片研究苦参碱诱导白血病K562细胞基因表达谱改变,发现CCNB1,cyclinD1,PCNA等基因表达发生明显改变,这些基因可能是苦参碱作用靶点之一。Chen【3】等也利用这个方法研究阿霉素处理MCF-7细胞后蛋白质表达的改变,发现阿霉素造成MCF-7细胞中热休克蛋白27(Hsp27)的3个异形体表达显著下降,由此推测Hsp27可能是控制乳腺癌生长的一个潜在药物靶标。 二、以正常组织与病理组织基因表达差异发现靶标 基因在不同组织和疾病发生发展的不同时空存在着明显的基因表达差异,表达明显发生变化的基因常与发病过程及药物作用途径密切相关,这些表达异常的基因很有可能是药物作用的靶点,可作为潜在的筛选药物的靶标【4】。基因芯片技术、mRNA差异显示技术、抑制性消减杂交技术和基因表达系列性分析技术等在现代生命科学研究中使用也日益广泛,这些技术在新的药物靶标的发现中同样扮演了重要的角色。 Heller【5】等利用基因芯片技术分析了正常及诱发病变的巨噬细胞、软骨细胞系、原代软骨细胞和滑膜细胞的mRNA,发现了数种变化明显的基因,其中包括基质金属弹性蛋白酶基因,为治疗类风湿关节炎提供了新的药物靶标。Kapp【6】等利用该技术分析了霍奇金病细胞系中950个基因的表达情况,并与EB病毒永生化的B淋巴细胞系LCL-GK的基因表达谱相比较,发现白细胞介素-13及其信号转导通路可能成为治疗HD新的药物靶标。 Yamamoto【7】等通过基因表达系列性分析技术分析Hela细胞中基因的表达模式,发现了许多高表达的基因,同时也发现了许多新的肿瘤特异性基因,这为肿瘤的治疗提供了新的靶标。Ryo【8】等利用该技术研究HIV-1病毒感染人T细胞株MOLT-4后基因表达模式变化,发现了53个发生显著表达变化的基因,这为艾滋病的研究提供了重要的线索。 Fisher【9】等将mRNA差异显示技术用于乳腺癌细胞与正常乳腺上皮细胞的对比研究中,发现周期蛋白D2在癌细胞中表达下降,并且进一步实验,结果暗示了周期蛋白D2基因可能是5-氮杂胞苷治疗乳腺癌的一个靶基因。Violette【10】等用该技术比较药物敏感的结肠癌细胞系HT-29与其耐药的3个子细胞系的基因表达,

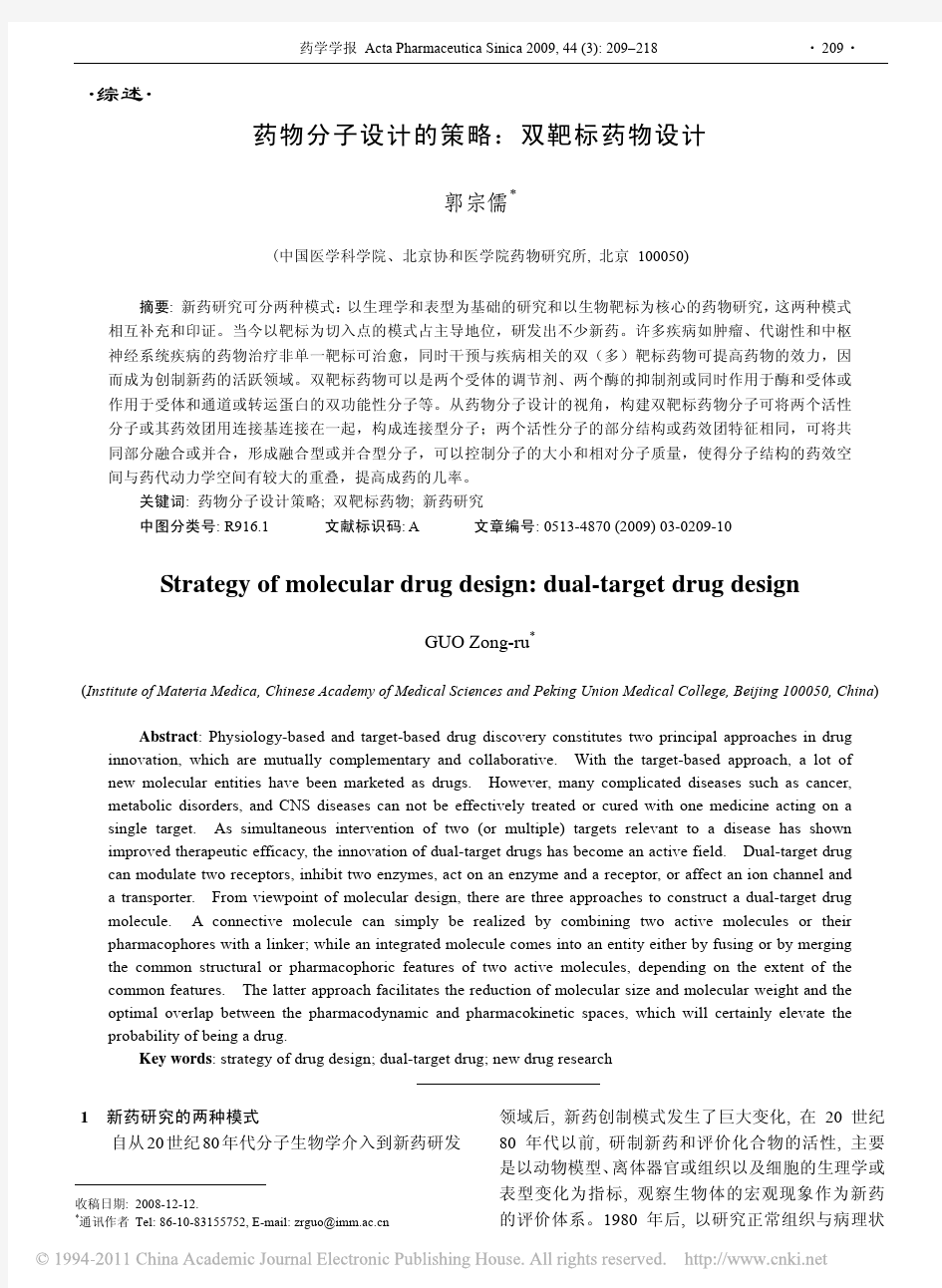

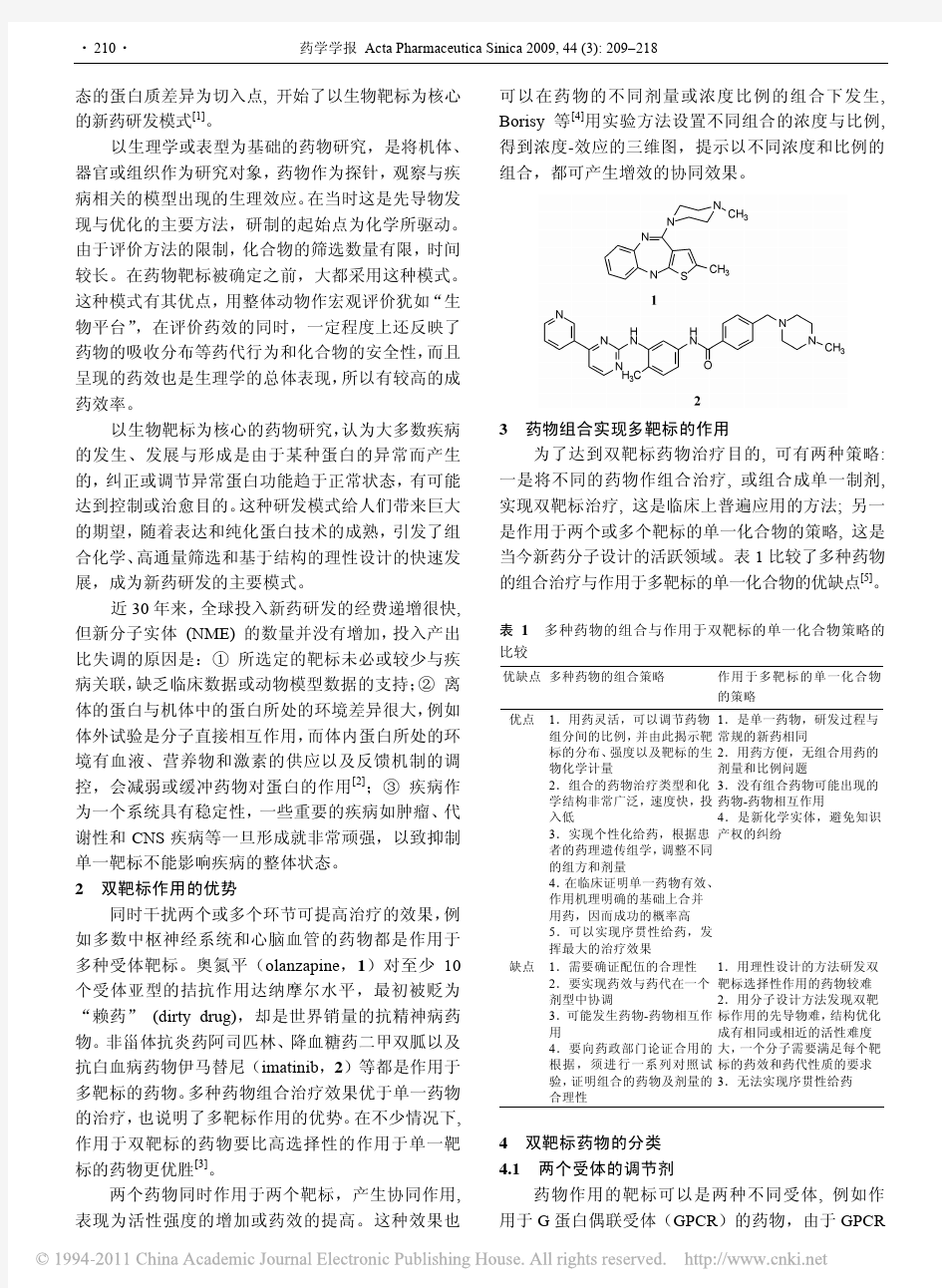

药物分子设计的策略: 药理活性与成药性 郭宗儒* (中国医学科学院药物研究所, 北京 100050) 摘要: 化合物的内在活性和成药性是创新药物的两个基本要素, 活性是药物的基础和核心, 成药性是辅佐 活性发挥药效的必要条件, 两者互为依存。药物在体内的药剂相、药代动力相和药效相可概括为活性和成药性 的展示过程。成药性是药物除活性外的其他所有性质, 包括物理化学性质、生物化学性质、药代动力学性质和 毒副作用, 这是在不同层次上表征药物的性质和行为, 但又相互关联与制约。活性与成药性由化学结构所决定, 体现在微观结构与宏观性质的结合上, 寓于分子的结构之中。先导物的优化是对活性、物化、生化、药代和安 全性等性质的多维空间的分子操作, 因而具有丰富的药物化学内涵。 关键词: 分子设计; 内在活性; 成药性; 先导物优化 中图分类号: R916 文献标识码:A 文章编号: 0513-4870 (2010) 05-0539-09 Strategy of molecular drug design: activity and druggability GUO Zong-ru* (Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100050, China) Abstract: Intrinsic activity and druggability represent two essences of innovative drugs. Activity is the fundamental and core virtue of a drug, whereas druggability is essential to translate activity to therapeutic usefulness. Activity and druggability are interconnected natures residing in molecular structure. The pharma-ceutical, pharmacokinetic and pharmacodynamic phases in vivo can be conceived as an overall exhibition of activity and druggability. Druggability actually involves all properties, except for intrinsic activity, of a drug. It embraces physico-chemical, bio-chemical, pharmacokinetic and toxicological characteristics, which are inter-twined properties determining the attributes and behaviors of a drug in different aspects. Activity and drugga-bility of a drug are endowed in the chemical structure and reflected in the microscopic structure and macroscopic property of a drug molecule. The lead optimization implicates molecular manipulation in multidimensional space covering activity, physicochemistry, biochemistry, pharmacokinetics and safety, and embodies abundant contents of medicinal chemistry. Key words: drug design; intrinsic activity; druggability; lead optimization 研发有机小分子药物的药物化学模式, 大都是针对某药物靶标发现苗头化合物 (hit), 将苗头物演化成先导物 (hit-to-lead) 以确定先导物 (lead discovery), 经优化 (lead optimization) 确定候选药物 (drug candidate), 最终达到临床应用的目的。这个全过程是通过结构变换和改造将活性化合物发展成患者可使用的药物, 从分子水平由非药向成药的演 收稿日期: 2009-11-30. *通讯作者Tel / Fax: 86-10-83155752, E-mail: zrguo@https://www.doczj.com/doc/822330202.html, 化。笔者已从不同侧面阐述了药物分子设计的策略内涵[1?3], 本文以药物的活性和成药性的视角, 讨论构建药物化学结构应注重的问题。 1 类药性和成药性 类药性 (drug-like) 是对苗头物和先导物结构的基本要求, 是Lipinski分析了临床大量口服药物的分子结构, 归纳和提炼出的经验性特征, 类药5原则(Rule of five) 成为筛选苗头和先导物、构建化合物库的重要标准[4], 开阔了人们研发新药的理念。然而, ·综述·

简答题 11、理想的药物靶点应具有哪些特点? (1)药物作用于靶点对疾病治疗的有效性。 (2)中靶后引起的毒副作用反应小。 (3)便于筛选药物的靶点成药性 13、骨架迁越及在药物设计中的应用? 骨架迁越:由苗头或先导化合物分子产生新结构的分子,保留原有的生物活性,通过结构骨架变换,连接适宜的药效团,产生新结构类型的药物,骨架迁越涉及丰富的药物化学内涵和技巧。 应用:(1)将化合物转化成为类药分子-----改善药物动力学性质; 刚-柔骨架的变换,改善药代性质;亲脂-极性骨架变换,改善溶解性和分配性;新的骨架若参与同受体结合,可改善与受体的亲和力;骨架适中的策略如果过小的骨架如苯环缺乏有用信息;过于复杂的骨架带来成本过高问题。 (2)创制具有自主知识产权的新药或IP产品--破专利,Me-too,Me-better; 14、前药设计应注意哪些原则? (1)在母体药物最适宜功能基处键合载体分子。 (2)前药应无活性或活性较低,转运基团应无活性。 (3)明确前药在体内的活化机制。 (4)转化为母体药物的速度应该是快速动力学过程,并降低母体药物的直接代谢,以保证母体药物在靶点有足够的浓度。 (5)应容易合成与纯化,最好是一步反应,且载体廉价易得。 1、简述基于靶点结构的药物设计的基本流程。 定义活性位点→产生配体分子→配体分子打分→合成及活性测定→先导物 2、根据设计来源不同软药可以分为几种类型?软药和前药的区别有几个方面? 软类似物;活化的软类似物;用控释内源物设计天然软药;活性代谢物;无活性代谢物等类型。区别:①先导物不一样,前药是以原药为先导物的,软药的先导物既可以是原药也可以是原药的代谢物;②作用方式不一样,前药在体外无活性,只有到达靶点释放出原药才有活性,而软药在体外是有活性的,它们到达靶点发挥治疗作用后一步代谢失活。 3、简述先导物发现的可能途径。 ①筛选途径:从众多的化合物中运用生物筛选模型挑选有生物活性的先导物。现代筛 选途径涉及组合化学、组合库和高通量高内含筛选。 ②合理药物设计:基于靶点和配体的作用机制、三维结构和识别过程以及与药物理化 性质相关的体内过程,进行有的放矢的药物设计。 4、药物作用的靶点的定义及理想的药物靶点特点是什么? 靶点:也称靶标,指具有重要生理或病理功能,能够与药物相结合并产生药理作用的生物大分子及其特定的结构位点,这些生物大分子主要是蛋白质,有一些是核酸或其他物质。特点:①药物作用于靶点对疾病治疗的有效性②药物作用于靶点后引起的毒副反应小③便于筛选药物靶点的成药性。 5、简述药效基团的虚拟筛选一般流程。 小分子准备→产生构象→由活性分子生成药效基团的假设→优化、修改药效基团的假设→生成药效团模型→数据库搜寻(虚拟筛选) 6、Lipinski的类药五倍律是什么?什么情况下该方法不适合预测药物的类药性?

多靶点药物分子设计 郭彦伸, 郭宗儒* (中国医学科学院、北京协和医学院药物研究所, 北京100050) 摘要: 作用于单一分子靶标的药物治愈多基因相关疾病如癌症、或影响多个组织或细胞类型的疾病如糖尿病等存在的问题逐渐被人们所认识。与选择性药物的治疗作用相比,几个靶标间的平衡调节能够提供较好的疗效和较低的副作用,同时作用于多个靶标的多靶点药物能够较好地控制复杂的疾病。本文详细比较分析了单靶点药物的不足和多靶点药物的优势,介绍了多靶点配体药物分子设计的方法及需要优化的参数。对于多靶点药物设计,关键的挑战是如何保证获得平衡的活性同时又能够实现选择性以及适当的药代动力学性质。到目前为止, 多靶点药物分子设计的方法对于药物化学家、药理学家、毒理学家以及生物化学家仍然是一项新的挑战。 关键词: 多靶点配体; 药效团组合; 药物分子设计 中图分类号: R916.1 文献标识码:A 文章编号: 0513-4870 (2009) 03-0276-06 Design of multiple targeted drugs GUO Y an-shen, GUO Zong-ru* (Institute Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China) Abstract: Drugs designed to act on individual molecular targets usually can not combat multigenic diseases such as cancer, or diseases that affect multiple tissues or cell types such as diabetes. Increasingly, it is being recognised that a balanced modulation of several targets can provide a superior therapeutic effect and side effect profile compared to the action of a selective ligand. The multi-target drugs which impact multiple targets simultaneously are better at controlling complex disease systems and are less prone to drug resistance. Here, we compare the disadvantage of the selective ligands and the predominance of multi-targets drugs in detail and introduce the approaches of designing multiple ligands and the procedure of optimization particularly. A key challenge in the design of multiple ligands is attaining a balanced activity at each target of interest while simul-taneously achieving a wider selectivity and a suitable pharmacokinetic profile. On this point, the multi-target approach represents a new challenge for medicinal chemists, pharmacologists, toxicologists, and biochemists. Key words: multiple targeted ligands; pharmacophore combination; design of drug 药物靶标是指与疾病的发生有因果关系或者参与疾病的发展过程, 并通过药物对其进行调节而实现治疗目的的生物分子。自30多年前引入离体筛选(in vitro) 的概念以来, 基因组学和高通量筛选技术的进步,使药物发现从依赖动物筛选逐渐转变到“一病一靶”。现代药理学研究已深入到细胞和分子水平, 更加强调药物作用的靶标, 发现了许多单一靶点选 收稿日期: 2009-02-11. *通讯作者Tel: 86-10-83155752, E-mail: zrguo@https://www.doczj.com/doc/822330202.html, 择性的药物, 在临床上表现出显著的疗效, 如选择性的HMG辅酶A还原酶抑制剂[1]。随着进一步的深入研究, 发现单一靶点药物也存在着明显的不足。单一靶点抗肿瘤药物单独用药对于晚期患者的化疗效率不高, 人们逐渐认识到单一靶点药物之间的联合应用或作用于多个分子靶标的“多靶点”药物在治疗功能失调类疾病时将起到重要作用[2,3]。目前人们有意识地、理性地设计作用于特定的多个靶点的配体成为研究趋势, “多靶点”药物研发将成为研究的热点。

微生物药物靶标 摘要: 微生物作为抗生素的重要来源,在发掘抗耐药菌新型抗生素的研究中承担了重要角色,许多微生物来源的天然化合物展现了显著的抗耐药菌活性。在因组学、蛋白质组学与生物信息学等技术的推动下,一些新的微生物药物靶标寻找方法应运而生了。靶标可根据作用对象,作用原理等进行分类。许多新型的药物靶标被发现,如以群体感应为靶标,调控群体感应过程中的关键步骤可以达到治疗感染性疾病的目的。 关键词:微生物药物靶标群体感应 微生物耐药性问题日益严重,很多病原微生物,例如结核分枝杆菌和恶性疟原虫等对人类生命健康造成了极大的威胁,开发新的抗菌药物迫在眉睫。微生物作为抗生素的重要来源,在发掘抗耐药菌新型抗生素的研究中承担了重要角色,许多微生物来源的天然化合物展现了显著的抗耐药菌活性。这些天然化合物本身或其改造后的产物已经成为医疗领域中主要使用的药物;同时,在农业领域的病虫害防治上也有重要的应用。它们进入细胞与特定的生物分子即靶标相结合,通过靶标影响整个细胞及组织的功能,起到特定的治疗或预防作用。微生物药物靶标在整个过程中起关键作用。 1 微生物候选药物靶标的选择 候选药物靶点(标) 的条件之一是微生物生存或致病所必需。目前微生物的毒力因子和保守基因为主要的药物靶标。细菌毒力因子包括黏附素,侵袭素,内、外毒素以及细菌超抗原与革兰氏阴性(G - )菌的Ⅲ型分泌系统等。 1.1 微生物生存相关的药物靶标目前临床应用的抗生素主要包括β-内酰胺类、氨基糖苷类、四环素类、氯霉素类、大环内酯类、喹诺酮类、磺胺类等,其作用机制主要包括抑制细菌细胞壁合成和损伤细胞膜功能、影响蛋白质合成、抑制核酸合成等过程,这些抗生素的作用点都是细菌生存所必需。广谱抗生素的作用靶点为多种细菌中保守的蛋白。在多个物种中高度保守的基因很可能就是生存必需的基因,可通过比较不同物种尤其是进化距离比较远的物种之间寻找保守基因。 1.2 微生物致病和毒力相关的药物靶标微生物致病和毒力相关的一些基因产物为微生物非必需,针对这些药物靶点的药物可降低微生物的致病力但并不能杀灭它们,例如,结核分枝杆菌fbpA 和sapM 基因双敲除后,其毒力降低。将这两个基因克隆后发现它们属于结核分枝杆菌的非必需基因。另外,致病性G - 菌的Ⅲ型分泌系统(type Ⅲsecretion system,T3SS) 主要位于细菌致病岛中,编码其输送系统的基因高度保守,编码20 多种基因产物。不同的病原菌之所以能够产生不同的疾病和症状,可能是因为它们分泌不同的蛋白质,作用于不同的宿主细胞和分子。耶尔森菌可分泌10 多种效应分子,并将它们分别注入宿主细胞,其中YopE 和YopH 可修饰巨噬细胞蛋白,破坏细胞的功能,使巨噬细胞不能够吞噬和杀伤该菌;YopJ/ P 蛋白抑制MAPK 和NF-κ B 信号通路,抑制促炎细胞因子和趋化因子(TNF-α、IL-8、IL-12 和IL-18 等) 的产生,诱导细胞凋亡。 1.3 可作为药物靶标的其他分子其他一些分子也可成为潜在的药物靶点,例

合理药物设计(rational drug design) 依据与药物作用的靶点即广义上的受体,如酶、受体、离子通道、抗原、病毒、核酸、多糖等,寻找和设计合理的药物分子。主要通过对药物和受体的结构在分子水平甚至电子水平上全面准确地了解,进行基于结构的药物设计和通过对靶点的结构功能与药物作用方式及产生生理活性的机理的认识进行基于机理的药物设计。合理药物设计是化学、生物学、数学、物理学以及计算机科学交叉的产物,是在社会对医药需求的强大推动下逐步发展起来的,主要应用各种理论计算方法和分子图形模拟技术来进行合理药物设计。合理药物设计方法包括3 类:①基于配体的药物设计②基于受体结构的药物设计③基于药物作用机理的药物设计。 1. 基于配体的药物设计方法 合理药物分子设计必须在已知受体结构模型的条件下才能进行但到目前为止许多已知药物作用的受体结构是未知的在未知受体结构时应用合理药物设计的原理和概念开始药物设计也有了不少的尝试, 这方面的研究大致可分为两类;探索系列小分子药物三维结构与活性的关系---主要有3D-QSAR;根据已知药物结构反推受体结构模型, 再行合理药物设计,如药效团模型(Pharmacophore Modeling)方法。 1.1 定量构效关系(3D-QSAR) 从对药物与受体相互作用的研究可以知道药物的作用是依赖自身空间形状的, 其与受体的作用一般为非共价性质虽然在未知受体结构时无法进行常规意义上的合理药物设计, 但可以在对已知药物研究的基础上进行受体形状推测(receptor-mapping), 将与药物本身形状有关的参数引入到定量构效关系中, 称之为3D-QSAR。该方法是基于被研究的分子结合在同一个靶标生物大分子的相同部位的基本假定,将药物的结构信息、理化参数与生物活性进行拟合计算,建立合理的定量关系的数学模型,再以此关系设计新的化合物。不同方法采用不同的结构性质来确定构效关系。

合理药物设计 合理药物设计(rational drug design)是依据与药物作用的靶点即广义上的受体,如酶、受体、离子通道、抗原、病毒、核酸、多糖等,寻找和设计合理的药物分子。主要通过对药物和受体的结构在分子水平甚至电子水平上全面准确地了解,进行基于结构的药物设计和通过对靶点的结构功能与药物作用方式及产生生理活性的机理的认识进行基于机理的药物设计。合理药物设计是化学、生物学、数学、物理学以及计算机科学交叉的产物,是在社会对医药需求的强大推动下逐步发展起来的,主要应用各种理论计算方法和分子图形模拟技术来进行合理药物设计。合理药物设计方法包括3类:①基于配体的药物设计②基于受体结构的药物设计③基于药物作用机理的药物设计。 1.基于配体的药物设计方法 合理药物分子设计必须在已知受体结构模型的条件下才能进行但到目前为止许多已知药物作用的受体结构是未知的在未知受体结构时应用合理药物设计的原理和概念开始药物设计也有了不少的尝试,这方面的研究大致可分为两类;探索系列小分子药物三维结构与活性的关系---主要有3D-QSAR;根据已知药物结构反推受体结构模型,再行合理药物设计,如药效团模型(Pharmacophore Modeling)方法。 1.1定量构效关系(3D-QSAR) 从对药物与受体相互作用的研究可以知道药物的作用是依赖自身空间形状的,其与受体的作用一般为非共价性质虽然在未知受体结

构时无法进行常规意义上的合理药物设计,但可以在对已知药物研究的基础上进行受体形状推测(receptor-mapping),将与药物本身形状有关的参数引入到定量构效关系中,称之为3D-QSAR。该方法是基于被研究的分子结合在同一个靶标生物大分子的相同部位的基本假定,将药物的结构信息、理化参数与生物活性进行拟合计算,建立合理的定量关系的数学模型,再以此关系设计新的化合物。不同方法采用不同的结构性质来确定构效关系。 利用小分子三维结构作为参数的三维定量构效关系方法在预测小分子与生物大分子的相互作用时非常有用,各种在化合物三维结构基础上进行三维定量构效关系研究的方法(3D-QSAR),在药物研究中己经越来越广泛地应用。主要方法为距离几何(Distance Geometry, DG)、分子形状分析(Molecular Shape Analysis, MSA)、比较分子场分析(Comparative Molecular Field Analysis, CoMFA)以及虚拟受体(Pseudo Receptor)方法。 在3D-QSAR中,CoMFA是目前应用最为广泛的方法,它采用化合物周围的静电场、范德华力场等的空间分布作为化合物结构描述变量,通过最小二乘法建立化合物的生物活性与化台物周围各种力场空间分布之间关系的模型。CoMFA是在不了解受体结构的情况下,通过将分子势场图示到网格点上来表示分子的周围环境,比较它们与药物分子的生物活性定量关系,用以推测受体的某些性质,并可依次建立起作用模型来设计新的化合物,定量地预测其活性强度。 1.2药效基团模型方法

名词解释 1、合理药物设计:根据药物发现过程中基础研究所揭示的药物作用靶点,即受体,再参考 其内源性配体或天然药物的化学结构特征,根据配体理化性质寻找和设计合理的药物分子,以便有效发现、到达和选择性作用与靶点的又具有药理活性的先导物;或根据靶点3D结构直接设计活性配体。 2、高通量筛选:HTS,以分子水平和细胞水平的实验方法为基础,以微板形式作为实验工具 载体,以自动化操作系统执行实验过程,以灵敏快速的检验仪器采集实验数据,以计算机分析处理实验数据,在同一时间检测数以万计的样品并以得到的相应数据库支持运转的技术体系。 3、药物的体内过程即A、D、M、E的中文名称及各自定义:分别为 吸收:药物从用药部位进入体循环的过程。 分布:药物在血液、组织及器官间的可逆转运过程。 代谢:药物在吸收过程或进入体循环后,在体内酶系统、体液的PH或肠道菌从的作用下,发生结构转变的过程,此过程也称为生物转化。 排泄:药物或其代谢物排除体外的过程。 4、基于靶点的药物设计:TBBD,以生命科学为基础,根据疾病特异的功能、症状和机制, 发现和研究药物作用靶点以及与预防相关的调控过程。 5、基于性质的药物设计:PBBD,运用计算机辅助设计软件,根据配体的理化性质对设计的 先导物结构预测它们的吸收、分布、代谢、排泄和毒性(ADME/T),估计药物在体内的释放度和生物利用度,判断类药性 6、基于结构的药物设计:SBDD,以计算机辅助药物设计为手段,其方法分为基于靶点的直 接药物设计和基于配体的简介药物设计两类,运用受体学说和分子识别原理,设计对受体进行调控的先导物,或根据已有药物作用力大小和构效关系判断来推测新化合物的药效,达到发现活性分子的目地。 7、定量构效关系:QSAR,研究的是一组化合物的生物与其结构特征之间的相互关系,结构特 征以理化参数、分子拓扑参数、量子化学指数和结构碎片指数表示,用数理统计的方法进行数据回归分析,并以数学模型表达和概括量变规律。 8、三维定量构效关系:3D-QSAR,以配体和靶点的三维结构特征为基础,根据分子的内能变 化和分子间相互作用的能量变化,将已知一系列药物的理化参数和三维结构参数与药效拟合出定量关系,再以此化合物预测新化合物的活性,进行结构的优化和改造。 1、简述基于靶点结构的药物设计的基本流程。 定义活性位点→产生配体分子→配体分子打分→合成及活性测定→先导物 2、根据设计来源不同软药可以分为几种类型?软药和前药的区别有几个方面? 软类似物;活化的软类似物;用控释内源物设计天然软药;活性代谢物;无活性代谢物等类型。区别:①先导物不一样,前药是以原药为先导物的,软药的先导物既可以是原药也可以是原药的代谢物;②作用方式不一样,前药在体外无活性,只有到达靶点释放出原药才有活性,而软药在体外是有活性的,它们到达靶点发挥治疗作用后一步代谢失活。 3、简述先导物发现的可能途径。 ①筛选途径:从众多的化合物中运用生物筛选模型挑选有生物活性的先导物。现代筛 选途径涉及组合化学、组合库和高通量高内含筛选。 ②合理药物设计:基于靶点和配体的作用机制、三维结构和识别过程以及与药物理化

基于生物信息学方法发现潜在药物靶标 刘伟;谢红卫 【期刊名称】《生物化学与生物物理进展》 【年(卷),期】2011(038)001 【摘要】药物靶点通常是在代谢或信号通路中与特定疾病或病理状态有关的关键分子.通过绑定到特定活动区域抑制这个关键分子进行药物设计.确定特定疾病有关的靶标分子是现代新药开发的基础.在药物靶标发现的过程中,生物信息学方法发挥了不可替代的重要的作用,尤其适用于大规模多组学数据的分析.目前,已涌现了许多与疾病相关的数据库资源,基于生物网络特征、多基因芯片、蛋白质组、代谢组数据等建立了多种生物信息学方法发现潜在的药物靶标,并预测靶标可药性和药物副作用.%Typically a drug target is a key molecule involved in a particular metabolic or signaling pathway, that is specific to a disease condition or pathology. Drugs may be designed that bind to the active region and inhibit this key molecule. Determining specific disease-related target molecules is the basis of modern drug development. In the process of drug target discovery, bioinformatics methods play irreplaceable roles, especially suited for the analyses of large-scale and multi-omics data. On current, many disease-related database resources have emerged.Various bioinformatics methods have been established based on biological network characteristics, multiple gene chips, proteomics and metabolomics data to discover potential drug targets, and predict the target druggability and side effects of

药物分子设计的发展 陈凯先Ξ 罗小民 蒋华良 (上海药物研究所 上海 200031) 摘要 简要回顾了药物分子设计的发展,重点评述了间接药物设计方法和直接药物 设计方法,并列举了若干药物分子设计的成功例子,最后提出了该领域在21世纪的 发展前景。 关键词 药物分子设计,发展,展望 新药的寻找迄今为止仍是一件耗资巨大而效率很低的工作,迫切需要应用新的理论方法和技术加以改进。药物分子设计就是在这种社会需求的强大推动下逐步发展起来的。 药物分子设计作为一个独立和明确的研究领域,始于20世纪60年代,迄今已有40年。值此世纪交替之际,谨就药物分子设计的发展,作一简单的回顾和展望。 很久以前,药物分子设计就已成为人们的美好梦想。但是,直到物理学、化学、计算机科学和现代生物学有了充分的发展之后,药物分子设计才具有现实的可能性。 1 药物分子设计的发展 1894年,Emil Fischer提出了药物作用的“锁钥原理”,即药物作用于体内特定部位,有如钥匙与锁的关系。这一思想虽然过于简单粗糙,但是其基本思路至今仍然富有活力和价值。 从20世纪60年代以来,经过40年的不断探索和努力,现代药物设计的策略和方法已经大为丰富,基本可以分成两大类:间接药物设计和直接药物设计。 1.1 间接药物设计 这类方法是从一组小分子(例如几十个)化合物的结构和生物活性数据出发,研究其结构2活性关系的规律,在此基础上预测新化合物的生物活性(药效)和进行高活性分子的结构设计。在药物设计研究的早期(60—80年代),人们对于药物作用的靶标分子大多缺乏了解,只能从药物小分子化合物的结构和活性出发,去归纳和认识药物分子的构2效关系,因此,间接药物设计成为这一时期药物设计研究的主要方法。 定量构效关系(Quantitative Structure-Activity Relationship,QS AR)是一种重要的间接药物设计方法。最早的QS AR方法由Hansch于1962年提出。它对一组小分子化合物的理化参数2000年 中国科学院 院 刊 第4期Ξ中国科学院院士,上海药物研究所所长 收稿日期:2000年6月20日

药物设计综述 学院求是学部专业化工材料年级2010 姓名杨昊 2013年11 月23 日

目录 摘要................................................................................................ - 1 - 1、药物设计的发展 ............................................................................. - 1 - 2.药物设计的方法和原理 .................................................................... - 2 -2.1 前药原理......................................................................................... - 2 - 2.1.1构建前药的设计策略 ............................................................ - 2 - 2.1.2 适宜衍生化的功能基及衍生化物 ....................................... - 2 - 2.1.3应用与举例 ............................................................................ - 3 -2.2.软药设计.......................................................................................... - 3 - 2.2.1 软药设计的基本原则 ........................................................... - 4 - 2.2.2 软药设计策略方案与举例 ................................................... - 4 -2.3 生物电子等排原理 ........................................................................ - 5 - 2.3.1 经典的生物电子等排体 ....................................................... - 5 - 2.3.2 非经典的生物电子等排体 ................................................... - 6 -2.4 模拟肽原理 .................................................................................... - 6 - 2.4.1 在原有肽骨架(主链)的基础上进行改造 ....................... - 7 - 2.4.2 把肽结构变换成非肽分子 ................................................... - 7 - 3 结语.................................................................................................... - 8 -参考文献................................................................................................ - 8 -

前药设计原理及应用 前药是药物分子的生物可逆的衍生物,在体内经酶或化学作用释放具有活性的原药,从而发挥预期的药理作用。在药物的发现和发展过程中,前药已经成为一种确切的改善原药理化性质、生物药剂学性质及药物代谢动力学性质的手段。目前在世界范围内批准上市的药品中有5%~7%可以归类为前药,并且在新药研究的早期前药这一理念也越来越受到重视。 前药是一类通过结构修饰将原来药物分子中的活性基团封闭起来而导致本身没有活性,但在体内可代谢成为具有生物活性的药物[1]。前药原理在药物设计中应用广泛,不仅可对经典的含羧基、羟基、氨基药物进行结构修饰制成酯、羧酸酯、氨基酸酯、酰胺、磷酸酯等类型的前药,还可制成偶氮型前药、曼尼希碱型前药、一氧化氮型前药及开环、闭环等新型结构的前药,既保持或增强了原药的药效,又克服了原药的某些缺点。 1.前药设计的结构修饰类型 1.1酯类前药 含有羧基、羟基和巯基的药物成酯在前药的应用中是最广泛的,将近49%的上市药物在体内是通过酶的水解来激活的。酯类前药主要是用来提高药物的脂溶性和被动的膜渗透能力,通常通过掩蔽水溶性药物的极性基团来达到的。在体内,酯键可以很容易的被血液、肝脏以及其他器官和组织中普遍存在的酯酶水解掉。目前临床上有许多烷基或芳基酯类前药在应用,其中β- 内酰胺类抗生素匹氨西林(Pivampicillin)就是一个成功的例子[2]。氨苄青霉素是耐酸、广谱、半合成青霉素,可以口服, 但是口服吸收差, 血药浓度只有注射给药的20%~40% 。分析结构表明, 氨卡青霉素分子中的 C2 羧基与 C6 侧链氨基在胃内pH 情况下解离为两性离子,将羧基形成简单的脂肪。芳香酯类不够活泼, 在体内酶促分解成原药的速度很慢, 将其设计成双酯型前药, 末端酯键位阻较小, 易于发生酶促断裂, 生成的羟甲酯不稳定, 自动分解, 释放出甲醛和氨苄青霉素, 产生药效, 生物利用度提高 3~5 倍, 口服几乎定量吸收(98%~ 99% )。 1.2 磷酸酯 / 磷酸盐类前药 含有羟基和氨基的药物磷酸酯类前药主要是针对含有羟基和氨基的水溶性差的药物而设计的,目的是提高它们的水溶性来得到更好的口服给药效果。磷酸酯类前药表现出很好的化学稳定性,同时在体内可以通过小肠和肝脏中的磷酸酯酶快速的转化为原药[3]。 磷苯妥英钠(fosphenytoin sodium 为抗癫痫药苯妥英(phenytoin)的胃肠外使用的有效前药, 其水溶性和稳定性较原药都有很大提高。由于苯妥英的水溶性很低(24 μg·mL- 1 ) ,很难有效给药,因此开发了其前药磷苯妥英钠。该药可在血红细胞、肝和许多其他组织中的碱性磷酸酯酶的作用下,迅速而完全的转变为苯妥英。由于该药极性增加, 使其水溶性增加( 140 mg·mL- 1 ),可制成50 mg·mL- 1稳定的混合水溶液通过静脉注射或肌内注射途径给药, 克服了苯妥英临床应用带来的不良反应并消除了苯妥英的药物相互作用[4]。

如何发现药物新靶标

如何发现药物新靶标 文献综述 摘要:药物靶标的发现是创造新药物的前提,也是药物筛选的基础,本文从有效单体化合物、基因表达差异、蛋白质表达差异、蛋白质相互作用和RNA干扰方面着手总结了一些药物新靶标的发现技术进行了综述。 关键词:药物靶标;基因表达差异;差异蛋白质组学;蛋白质相互作用;RNA 干扰 引言:药物靶标是药物作用而实现疗效的目标分子,靶标的发现是药物创新的前提,也是药物筛选的基础。新靶标的发现对于更优良的创新型药物的开发具有重大的促进作用。例如,利用HMG CoA还原酶作为药物靶标开发了一系列他汀类降脂药物,仅2000年,该类药物的销售额达120亿美元,并以每年15%~20%的速度增长。Novartis公司利用慢性粒细胞性白血病(CML)相关蛋白Bcr-Abl为靶标,在短时间内开发出有效治疗CML的新药—高活性Bcr-Abl激酶抑制剂STI571(Gleevac)。【1】从这些例子可以发现,生物医药公司花费大量的物力和财力寻找药物的新靶标。随着生命科学的发展,各种科技的创新,也出现了很多药物靶标的发现技术。 一、从有效单体化合物着手发现药物靶标 以疗效确定的单体化合物(天然产物或现有药物)为探针,然后利用计算机模拟单体分子与相关蛋白质三维结构及其相互作用,找到所有的能与其特定结合的蛋白质,这些蛋白质可能与活性药物单体发挥作用的机制相关,因此是潜在的药物靶标分子。蒋华良等便是用此方法发现了2个抗幽门螺旋杆菌活性的

药物的作用靶标蛋白def和TyX,并测定了def蛋白复合物的晶体结构。张永清【2】等利用基因芯片研究苦参碱诱导白血病K562细胞基因表达谱改变,发现CCNB1,cyclinD1,PCNA等基因表达发生明显改变,这些基因可能是苦参碱作用靶点之一。Chen【3】等也利用这个方法研究阿霉素处理MCF-7细胞后蛋白质表达的改变,发现阿霉素造成MCF-7细胞中热休克蛋白27(Hsp27)的3个异形体表达显著下降,由此推测Hsp27可能是控制乳腺癌生长的一个潜在药物靶标。 二、以正常组织与病理组织基因表达差异发现靶标 基因在不同组织和疾病发生发展的不同时空存在着明显的基因表达差异,表达明显发生变化的基因常与发病过程及药物作用途径密切相关,这些表达异常的基因很有可能是药物作用的靶点,可作为潜在的筛选药物的靶标【4】。基因芯片技术、mRNA差异显示技术、抑制性消减杂交技术和基因表达系列性分析技术等在现代生命科学研究中使用也日益广泛,这些技术在新的药物靶标的发现中同样扮演了重要的角色。 Heller【5】等利用基因芯片技术分析了正常及诱发病变的巨噬细胞、软骨细胞系、原代软骨细胞和滑膜细胞的mRNA,发现了数种变化明显的基因,其中包括基质金属弹性蛋白酶基因,为治疗类风湿关节炎提供了新的药物靶标。Kapp【6】等利用该技术分析了霍奇金病细胞系中950个基因的表达情况,并与EB病毒永生化的B淋巴细胞系LCL-GK的基因表达谱相比较,发现白细胞介素-13及其信号转导通路可能成为治疗HD新的药物靶标。 Yamamoto【7】等通过基因表达系列性分析技术分析Hela细胞中基因的表达模式,发现了许多高表达的基因,同时也发现了许多新的肿瘤特异性基因,这为肿瘤的治疗提供了新的靶标。Ryo【8】等利用该技术研究HIV-1病毒感染人T细胞株MOLT-4后基因表达模式变化,发现了53个发生显著表达变化的基因,这为艾滋病的研究提供了重要的线索。 Fisher【9】等将mRNA差异显示技术用于乳腺癌细胞与正常乳腺上皮细胞的对比研究中,发现周期蛋白D2在癌细胞中表达下降,并且进一步实验,结果暗示了周期蛋白D2基因可能是5-氮杂胞苷治疗乳腺癌的一个靶基因。Violette【10】等用该技术比较药物敏感的结肠癌细胞系HT-29与其耐药的3个子细胞系的基因