第三单元

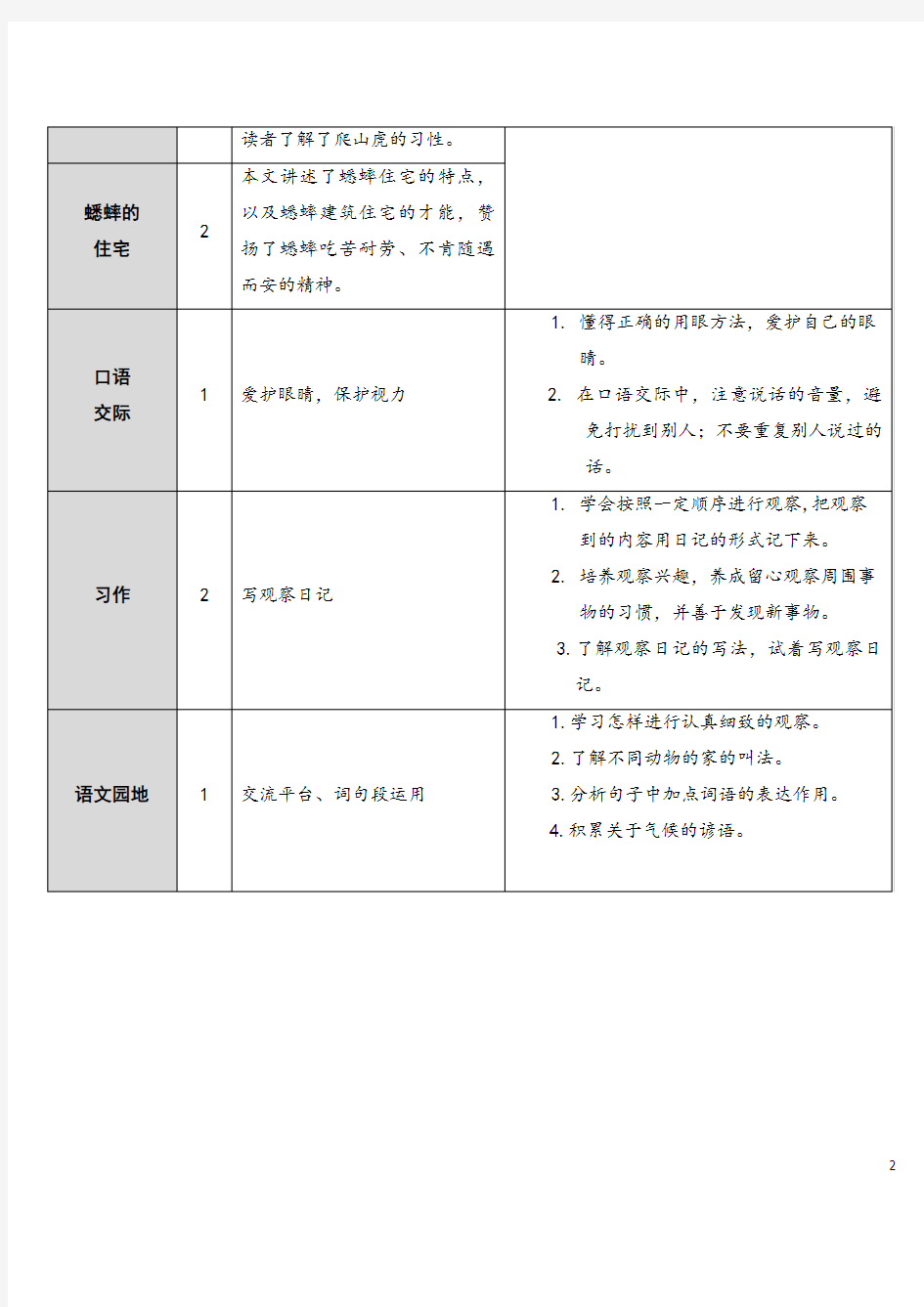

本单元以“观察”为主题,包含了《古诗三首》《爬山虎的脚》《蟋蟀的住宅》三篇课文,以及“口语交际:爱护眼睛,保护视力”“习作:写观察日记”和“语文园地”。

本单元最重要的语文要素是“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”。本单元所选的三篇文章,就是通过文本引导学生从不同角度、调动不同感官来进行连续观察,记录变化。本单元的习作是写观察日记,写一写你在认真观察后发现的事物的特点及变化。叙述时要做到语言精练。“语文园地”通过交流培养学生细致观察的习惯;通过理解加点词语的意思,体会句子表达的意思的不同;通过朗读、背诵等方式积累有关气候的谚语。

内容课时内容简说教学要点

古诗三首3《暮江吟》是一首写景佳作。

前两句写太阳落山前的江上景

色,后两句写夜晚的景色。

《题西林壁》描写了庐山雄奇

壮观、千姿百态的景象,并借

景说理,指出观察问题应客观

全面,如果主观片面,就得不

出正确的结论。《雪梅》借雪

梅争春,告诫我们人各有所

长,也各有所短,要取人之

长,补己之短。

1.会认22个生字,读准“降、曲”2个

多音字,会写40个生字。

2.正确、流利地朗读课文;感受作者连

续细致的观察。

3.背诵古诗,想象古诗中描绘的景象,

感受古诗中蕴含的深刻的哲理。

4. 学习认真细致的观察,并把观察结果

准确地表达出来。

爬山虎的脚2

这篇课文细致地描写了爬山虎

生长的地方、爬山虎的叶子、

爬山虎脚的形状和特点,以及它

是如何一步一步往上爬的,让

9古诗三首

1.会认“暮、瑟”等6个生字,掌握“降”这个多音字,会写“暮、吟”等13个生字。

2.有感情地朗读这三首古诗,理解这三首古诗的意思。默写《题西林壁》。

3.学习通过写景来表情达意的方法。

4.想象诗中描绘的景象,领悟诗中蕴含的哲理。

5.展现诗歌的魅力,激发学生热爱诗歌、热爱大自然的情感。

重点

1.有感情地朗读这三首古诗,理解这三首古诗的意思。默写《题西林壁》。

2.想象诗中描绘的景象,领悟诗中蕴含的哲理。

难点

1.学习通过写景来表情达意的方法。

2.展现诗歌的魅力,激发学生热爱诗歌、热爱大自然的情感。

1.字词教学

本课要求会认的字有7个,会写的字有13个。这些生字分散在三首诗中,教学生字时,结合诗歌的内容,认清字形,弄懂字义。注意围绕生字的字形特点、结构特点、造字方法等方面进行教学。如:“费”是上下结构,上宽下窄。竖折折钩要写得稍宽,“贝”顿点要有力。“阁”是半包围结构,是一个形声字,可组词“阁楼”。在教学生字的同时,也要教给学生识记生字的方法。

2.在读中理解

本课三首诗歌合辙押韵,读起来朗朗上口。在教学时,把朗读放在首位,在指导朗读的基础上,通过解析重点词语,让学生理解整首诗的意思。

3.发挥想象

诗歌短小精悍,往往用很少的字就能传达丰富的意思。这三首诗都运用了寓情于景的写法,在学习这三首诗的过程中,引导学生用心读诗,琢磨关键词的意思,并鼓励学生发挥想象,在头脑中形成画面,同时,品味每句诗的意思,琢磨其中蕴含的诗人的情感。

1.预习提纲

(1)通过查阅字典自学本课生字。要求会写的字要会组词,会认的字要认清字形,读准字音。

(2)搜集三位诗人的相关资料。

(3)熟读这三首古诗,弄懂词语的意思,并在此基础上初步弄懂诗歌的意思。

2.多媒体课件

教学课时

3课时

第1课时

《暮江吟》

课时目标

1.认识“暮、瑟”这两个生字,会写“暮、吟”两个生字。

2.朗读并背诵《暮江吟》这首诗。

3.理解诗句的意思,学习诗人准确描写景物的方法,体会诗人在景物描写中蕴含的情感。

一、话题导入,引入诗题

1.诗歌是我国文化宝库中一颗璀璨的明珠。它以简洁的语言表达了丰富的内容。今天,就让我们一起走进第一首诗《暮江吟》,去感受一下诗歌的魅力。(板书:暮江吟)

2.作者简介。

同学们,通过预习相信大家已经对作者有了一定的了解,那谁能向大家介绍一下作者白居易呢?

生结合自己预习时查找的资料在全班交流。师从“简洁、全面”等角度进行评价。

课件出示:

白居易(772-846):字乐天,号香山居士,祖籍山西太原,是唐代伟大的现实主义诗人。与元稹合称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。代表作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等,有《白氏长庆集》传世。

3.认清字形,注意会写字的写法。

“瑟”是平舌音。“暮”字上下宜紧凑,“艹”的横要平直。“吟”字“口”小偏上,“今”撇捺伸展。

设计这个环节,既能让学生对诗歌感兴趣,又能检验学生的预习情况、概括能力和字词认读情况。

二、诗歌朗读指导

1.教师播放诗歌朗诵的音频,学生仔细听朗读。

2.学生结合注释,读通全诗,大致了解全诗的意思。

3.诵读全诗。

在读的过程中,要读出节奏,读出感情。现在,请同学们划一划这首诗的朗读节奏。

生读诗,并划分节奏,师巡回指导。指名朗读,通过朗读展现古诗的朗读节奏,其他学生进行评价。

(提示:在划分诗歌节奏时,我们应注意:固定的词语不能分开,意思关联紧密的地方不能分开。)

课件出示:

一道/残阳/铺水中,半江/瑟瑟/半江红。

可怜/九月/初三夜,露似/真珠/月似弓。

朗读指导:这是一首七言绝句,诗的前两句详细描写夕阳下江面的颜色,体现出诗人观察之细致,心情之闲适,读的时候要放慢速度,把这种闲适的心情表现出来。后两句是特写,写出了九月初三夜露和月的样子,表达出诗人的喜爱之情,读的时候要把这种喜爱之情体现出来。

设计意图:

诵读是诗歌教学的重点之一。在诗歌教学中,多种形式的诵读能让学生加深对诗歌的记忆和理解。

三、品味诗歌

1.这首诗的题目是《暮江吟》,我们从这个题目中能获得哪些信息呢?

课件出示:

暮江吟

暮:日暮,黄昏时分。点明了时间。

江:点明了地点。

吟:古代诗歌体裁的一种。

2.找景物。

诗人在不同的时间里,各描写了哪些景物?用横线在诗句中画出来。

生找答案,并汇报,师总结并板书:残阳、江、露、月。

3.品诗句。

(1)诗人笔下的景物为什么这么吸引人?这和诗人的用词分不开。我们来看第一句:

课件出示:

一道残阳铺水中

师:请同学们读这句诗,看看诗中的哪个字用得好,为什么。

生读诗,找出自己觉得用得好的字。学生找的过程中,教师可以适当引导学生找到“铺”字。

师:“铺”字可否换成“照、射”等字?为什么?

生思考,师从词语的表达效果的角度进行引导。

师总结:“铺”是动词,形象地写出了夕阳贴着水面斜射的场景,非常平缓柔和,给人以亲切、闲适之感。而其他词语很难表现出这样的意境。(板书:闲适亲切)

(2)读第二句诗,思考:在夕阳的映照下,江水发生了什么变化?

生读诗,思考问题,师巡回指导。全班交流,师及时作出评价。

课件出示:

半江瑟瑟半江红

师总结:这句话写出了夕阳下江水的颜色,奇幻、美妙,令人称奇。

(3)课件出示第三句诗,学生读诗句,思考:“可怜”一词表达了诗人怎样的情感?

课件出示:

可怜九月初三夜

生思考,并在全班汇报。

师总结:“可怜”并不是我们通常理解的意思,而是“可爱”的意思。那么,哪些景物让诗人觉得可爱呢?我们看看下一句:

课件出示:

露似真珠月似弓

(4)思考:怎样的露珠、月亮让诗人觉得可爱呢?

(板书:露珠——真珠月——弓)

运用比喻的修辞方法,形象地点明了露珠和月的特点,表达了诗人对它们的喜爱之情。

(5)在诗人眼里,残阳、江水、露珠、明月是那样美。这些景物无不表现了他对大自然的热爱、对生活的热爱。诗人通过细致的观察、传神的笔墨,把这些常见的景物描写得生动、优美、迷人,其中还蕴含着诗人轻松、闲适的心情,真不愧是千古名作!

设计意图:

先从题目入手,紧接着抓住重点诗句来品味诗中的意境,给学生以美的感受,培养学生的审美意识,同时提高学生学习的兴趣。

四、拓展延伸

1.品读这首诗,在头脑中想象画面。拿起笔,把想象到的画面描绘出来。

2.在学过的诗中,你最喜欢哪首诗描写的景色?把诗背出来,让大家欣赏一下吧。

第2课时

《题西林壁》

课时目标

1.会认“缘”这1个生字,会写“题、侧、峰、庐、缘”这5个生字。

2.朗读、背诵并默写《题西林壁》这首诗。

3.理解诗句的意思,体会诗中蕴含的哲理。

4.学习从不同角度观察事物,从不同角度看待问题。

一、揭示诗题,读题解字

1.板书题目:题西林壁。

师:题目的意思是什么?谁来说一说?

生读题目,并组织语言回答问题。先请其他学生做出评价,最后老师进行总结式评价,指导学生正确理解题目。

课件出示:

题西林壁

题:书写、题写。西林:西林寺。

壁:墙壁。

题目点明了诗人题诗的地点,也点明了诗人游玩的地方。

2.作者简介。

师:通过预习,我们知道了诗人苏轼,谁能给我们介绍一下苏轼?

生展现自己搜集到的有关苏轼的生平。

课件出示:

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,北宋著名文学家、书法家、画家,为“唐宋八大家”之一。与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。有《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》等传世。

设计意图:

从题目入手,让学生初步了解诗歌;介绍作者的生平,增加了学生的文学常识积累。

二、通读古诗,读懂诗意

1.自学字词,把诗读通、读顺。

教师指导:“题”平捺长伸,托住上部“页”;“侧”左窄右宽,“贝”的点不宜过长;“峰”左窄短,右宽长;“庐”两撇基本平行,上下两点对应;“缘”左窄右宽,右部撇由上到下渐长。

2.生自由朗读全诗。

3.指名读,教师及时评价,对朗读进行指导:读之前先划分朗读节奏,朗读的速度要稍放慢,读出韵味,读出诗的节奏感与韵律感。

如:读“侧成峰”的时候,节奏要放慢,声调要跟着降低,这样就会有一种余音袅袅的感觉。请同学们读后面的几句。

课件出示:

横看/成岭/侧成峰,远近/高低/各不同。不识/庐山/真面目,只缘/身在/此山中。

4.指名读、齐读。

采用各种形式的读,在读中把握诗歌的内容,初步理解诗歌的意思,为下个环节的学习打下基础。

三、深入感悟

1.读第一句诗“横看成岭侧成峰”,思考问题:

课件出示:

1.哪两个字体现出了观察角度的不同?

2.从不同的角度观察分别会产生怎样的效果?

生读诗,思考问题,并向全班汇报。师及时评价并总结:从“横”“侧”两个字可以看出观察的角度不同。观察角度不同,看到的结果是不一样的。(板书:横——岭侧——峰)

2.读第二句,说说诗人又是从什么角度观察的。

生读诗,教师指名学生回答并总结:这一句是从远、近的角度观察的。

(板书:观察的角度不同,得到的结果也不一样。)

3.学完前两句诗,你有什么疑问?为什么看庐山会有不一样的结果呢?

学生发言,交流自己的疑问,师生共同解惑。

4.读后两句诗。请用“之所以……是因为……”这样的句式来回答“为什么会认不清庐山的真面目”这一问题。

教师引导学生理解后两句诗的意思,用规定的句式回答问题。

预设:之所以会认不清庐山的真面目,是因为身在此山中。

设计意图:

抓住关键词来理解诗的意思,从观察角度入手,感悟观察角度不同会得到不同的观察结果。从两方面入手来了解诗歌,达到对诗歌由浅到深的认识。加深印象,使训练目标落实到位。

四、拓展延伸

1.“不识庐山真面目”的原因是“身在此山中”,那么,我们怎样才能看清“庐山真面目”呢?

生各抒己见。师引导:置身山外,站在更高的位置,从不同的角度,全面地观察,才能看清“庐山真面目”。

2.那么,做人方面,我们又获得了哪些启发呢?

生各抒己见,师进行引导。

课件出示:

我们看人要全面,不能只看到别人的缺点或优点,要从不同角度去看,既能看到别人的缺点,又要看到别人的优点。

3.从不同的角度观察,结果就不一样。你在生活中有没有遇到这样的例子?

生回忆并回答,师及时引导并作出评价。

(板书:人生哲理)

设计意图:

提出开放性的问题,引导学生从不同角度看待事物,让学生深刻理解这首诗蕴含的哲理,对学生进行思想教育。

第3课时

《雪梅》

课时目标

1.认识“骚、逊、输”这3个生字,掌握“降”这个多音字,会写“降、阁、费、须、逊、输”这6个生字。

2.有感情地朗读并背诵这首诗。

3.了解诗句的意思,领悟诗歌所蕴含的道理。

一、激趣导入,引起兴趣

1.课件出示:

同学们,这两幅图片美不美?梅花和雪花都在寒冬绽放,它们互相映衬,给人们带来了美的享受。可是今天,它们却起了争执。它们在争执什么呢?就让我们一起走进《雪梅》去看个究竟。(板书:雪梅)

2.作者简介。

关于诗人卢钺,大家又了解多少呢?谁来说一说?生介绍诗人。

课件出示:

卢钺:南宋诗人,自号梅坡。代表作有《雪梅》两首。

设计意图:

用图片把学生带入优美的意境中,激发学生学习的兴趣。

二、初读古诗,解决生字词

1.借助拼音,自读这首诗,把字音读准确。在读的过程中,注意多音字和会写字的写法。

课件出示:

降xiánɡ(投降)

jiànɡ(降落)

逊:半包围结构,可组词“逊色”。

输:左窄右宽,书写的时候要注意布局紧凑,撇、捺舒展。

2.同桌互读,互相纠正读得不正确的地方。

3.师示范朗读这首诗,并划分出节奏。

课件出示:

梅雪争春/未肯降,

骚人阁笔/费评章。

梅须逊雪/三分白,

雪却输梅/一段香。

4.生齐读,指名读,同桌互读,背诵。

设计意图:

这首诗蕴含着丰富的哲理,读起来也朗朗上口。多读,能让学生正确把握节奏,有助于熟读成诵,为理解诗意打好了基础。

三、品味诗歌

1.请大家默读这首诗,根据注释,试着自己理解诗句的意思。

生默读,理解诗句的意思。师巡回指导。

师:我们在理解诗句的意思的时候,首先要了解重点词语的意思。除了注释的重点词语,我们还要找出自己不理解的词语,通过向别人请教等方式理解意思。

生画出自己不懂的字词,向其他同学或老师请教。

2.请同学们用自己的话说一说这首诗的意思。

畅所欲言,师进行引导。对说得好的同学及时给予表扬,对说得不准确的同学要及时纠正。

3.课件出示全诗翻译,学生对照全诗翻译纠正自己理解不准确的地方。

课件出示:

梅花和雪花都认为自己占尽了春色,谁也不肯服输。这让诗人难以评议梅和雪的高下,只好放下笔来。梅花虽然没有雪花那样晶莹洁白,但是雪花却少了梅花的一股幽香。

4.悟道理。

(1)从这首诗中,我们可以看到梅花和雪花各有怎样的优缺点?

生读诗,回答问题。师总结。

课件出示:

梅花和雪花都有自己的优点,也有自己的缺点。这从后面两句诗可以看出来:梅花香,却没有雪的洁白;雪花洁白,却没有梅花的香气。

(2)从中我们能悟出什么道理?

生畅所欲言,师加以指导。

课件出示:

道理:人各有所长,各有所短。我们要互相学习,取人之长,补己之短。(3)在理解的基础上,让我们重新来读这首诗。

师生共同朗读这首诗,读出感情,读出韵味。

设计意图:

从关键词语入手,理解诗句的意思,并在此基础上体会诗句蕴含的道理,从而对学生进行思想教育。

四、拓展延伸

搜集其他有关梅或雪的古诗。

设计意图:

设计这个环节,目的是让学生增加文化积累,拓宽知识面。

本文的三首古诗都是描写景物的诗,通过景物描写,或表达诗人闲适的心情,或蕴含丰富的哲理。在这三首诗的教学中,我做到了以下几方面:

一、激发兴趣。

兴趣是最好的老师。在导入环节,我想方设法激发学生的兴趣,或展示精美的图片,或设计让学生感兴趣的话题。

二、自主学习。

在诗歌教学中,我先让学生自己朗读诗歌。在读的过程中,圈出生字,观察字形,再通过查阅工具书、与同学交流等方式弄清读音和意思。这样引导和鼓励学生自主学习,能提高学习效率,同时激发学生学习的积极性。

三、以读促悟。

朗读是学习语文的重要方式之一。诗歌虽然短小,但内容精悍,韵律和谐,朗朗上口。我将朗读训练贯穿于诗歌教学的全过程,通过指导学生正确划分诗句节奏、读出重音与轻音、把握语气的急促与舒

缓等,让学生在朗读中理解课文内容,体会诗歌的意境和作者抒发的情感,感受诗歌的音韵美,培养良好的语感。

部编人教版九年级语文下册全册教案 祖国啊,我亲爱的祖国 【教学目标】 1.初步了解中国新诗中朦胧诗的特点。 2.理解诗中的艺术形象,体会诗中蕴涵的深沉而真挚的情感。 3.培养学生解读诗歌的能力,激发爱国、为国献身的精神。 【教学重点】 1.有感情地诵读这首诗。 2.把握诗中富有特征的意象。 【教学难点】 1.朦胧诗的特点。 2.诗中“我”的形象。 3.诗中对祖国的感情抒发。 【教学过程】 一、导入 同学们,我们来听一首歌,殷秀梅的《祖国,我永远热爱您》。(目的:将同学们带入意境)。每一位有血有肉的中国人,都有一颗拳拳的赤子之心,这颗心与祖国的荣辱紧密相连。无数文人墨客,用饱蘸深情的墨笔,写下了一首首令人荡气回肠的诗,舒婷就是一位代表诗人,今天,我们共同走进她的《祖国啊,我亲爱的祖国》。(板书课题和作者) 二、简介作者及背景 舒婷,当代女诗人,福建省泉州市人,1952年出生在厦门,由于家庭的破裂使她过早体味到社会的动荡,人世的沧桑。70年代末,她的诗就受到人们的关注,作为朦胧诗的代表人物一举闻名。代表作有诗集《双桅船》《舒婷顾城抒情诗选》《会唱歌的鸢尾花》等。 三、分析诗歌 1.听读配乐诗朗诵《祖国啊,我亲爱的祖国》,整体感知诗的意境,并注意字的读音。 2.学生自由朗读,注意节拍、重音和感情。 3.研析诗的内容。全诗共分四节。方法:(1)反复诵读,概括出每一节诗的内容。(2)

在读中体会句式特点和作者的感情。 第一节:诗人排列了一系列具体的意象:水车、矿灯、稻穗、路基、驳船。在这些意象的前面分别加了“破旧、熏黑、干瘪、失修”等修饰词,显示出祖国的贫瘠与破败,以第一人称的形式深情地向祖国诉说着“我”与祖国生死相依患难与共的情感。 第二节:运用“贫穷、悲哀、希望”等抽象的词语,宗教中传说的“飞天”神,写出人们在痛苦的境遇中饱含着“希望”。 第三节:“簇新的理想、古莲的胚芽”等,写出祖国正孕育着新生。表达了诗人对未来的憧憬。 第四节:写出“我”与祖国再次融为一体,个体上,“我”是祖国的“十亿分之一”,使命上,“我”要承担祖国振兴的责任。祖国含辛茹苦养育了“我”,“我要用我的血肉之躯去取得你的富饶、你的荣光、你的自由”。 四、难点解析 1.什么是朦胧诗。“朦胧诗”是采用虚写手法,变具体为抽象,追求的是诗内在旋律,运用象征和隐喻的写法,使人读起来有一种朦胧的美感。(学生再次朗读)。 2.对诗中“我”的形象理解:诗中“我是……我是你……”的句式反复出现,表明“我”与祖国有着共同命运,一同经历沧桑风雨,生死相依,血肉相连。“我”的形象融入到祖国的形象中。 3.通过对诗中各种形象的理解,体会作者抒发的感情。在诗中,诗人抒发了与祖国血肉相连、荣辱与共的责任感与使命感。这种情感表现在一些具体意象的描绘上,如“老水车、矿灯、路基”等象征着祖国饱经忧患依然具有顽强活力的特点。 五、拓展练习 诗中所描绘的对象,有的有下一句,有的没有,试着给下面的几句后面分别添加一句诗,尽量准确描绘出具体意象的特点。 1.我是干瘪的稻穗, 2.我是失修的路基, 3.我是新刷出的起跑线, 六、再听一遍配乐诗朗诵,然后饱含深情地诵读这首诗。 七、全诗总结。 八、达标训练

17.屈原(节选) 教学目标 1.朗读课文,在朗读中把握人物的情感及人物的性格。 2.赏析文中所运用的修辞手法、象征手法,体会其表达效果。 3.学习屈原深切的爱国爱民思想和英勇无畏的斗争精神。 教学过程 一、导入新课 同学们,有这样一个人,他身材魁梧,饱经风霜的脸上愁眉不展。腰系博带,佩陆离长剑,戴切云高冠,着雪白罗服。瑟瑟秋风下,踱步远方,似行吟泽畔,似引吭悲歌。他,便是屈原,我国第一位伟大的爱国诗人。今天,就让我们走进郭沫若的戏剧作品《屈原》,走进这位伟大诗人的内心世界。 二、教学新课 目标导学一:认识作者,了解作品背景 作者简介:郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,四川乐山人。我国现当代无产阶级文学家、历史学家、著名的社会活动家、古文字学家。作品有诗集《女神》,历史剧《屈原》等。 背景资料:《屈原》写于1942年1月,正是抗日战争的相持阶段,半壁河山沦于敌手,国民党政府消极抗日、积极反共,悍然发动“皖南事变”。郭沫若面对这样的政治现实义愤填膺,创作了历史剧《屈原》,以批判国民党反动派的黑暗统治,展示了现实世界光明与黑暗、

正义与邪恶、爱国与卖国的尖锐斗争,起到了“借古讽今,古为今用”的作用。 屈原,战国时楚国人。出身贵族,曾做过左徒、三闾大夫。楚怀王时,主张联齐抗秦,选用贤能,但受贵族排挤不见用,遭靳尚等人毁谤,被放逐于汉北,于是作《离骚》表明忠贞之心。楚顷襄王时被召回,又遭上官大夫谗言而流放至江南,终因不忍见国家沦亡,怀石自沉汨罗江而死。其忌日成为后人纪念他的传统节日——端午节。重要作品有《离骚》《九章》《天问》等,对后代文学影响极大。 目标导学二:把握本文写作思路 1.有感情地朗读课文,把握故事大意,将本文的写作思路梳理完整。 明确:第一部分:诗人呼唤与歌颂风雷电这些伟大的自然力,表达了对黑暗的激愤和对光明的礼赞与向往。第二部分:借指斥神鬼偶像来抨击昏庸腐朽的当权者。 2.阅读课文中的舞台说明,谈谈其作用。 明确:舞台说明为舞台上屈原的动作、形象外貌做了一个必要的交代,为读者理解下文的震天撼地的呼喊做了铺垫。我们可以看到舞台上的屈原是一个坚持真理的爱国者,是一个受到奸佞残酷迫害的形象。 目标导学三:把握本文写作特色 1.文中作者将很多的事物赋予了其他的含义。请同学们归纳一下,作者究竟赋予了这些事物什么特殊的含义?这又是一种什么手法?

2018秋人教部编版九年级语文上册教案 沁园春雪 【教学目标】 知识与能力 1.理解、积累“妖娆、风骚、红装素裹、一代天骄”等词语。 2.感知词中的形象,理解诗人的思路和全词的主旨。 过程与方法 1.联系词作的创作背景,创设情境,理解词作的思想内容,揣摩雪景描写的艺术特色。 2.品味凝练贴切的诗歌语言,领悟深层意蕴,培养欣赏诗词的能力。 3.学习比较阅渎的方法,了解景中藏情,借景抒情,写景议论抒情相结合的写法。 情感态度与价值观 领会词中赞美祖国山河和无产阶级革命英雄的思想感情,激发学生的情感共鸣。 【重点难点】 教学重点 吟诵、品味诗歌。感悟、体察词作的意蕴和情境。 教学难点 丰富想象,领略词作的诗情画意。认识诗人对历代帝王的评论。 【课时安排】 2课时 【教学过程】 第一课时 一、新课导入 北方冬天的雪,纷纷扬扬地飘落,它覆盖着原野、山村、村庄、道路。漫天皆白,玉龙飞舞,引得古往今来无数文人墨客诗兴大发。而在不同的人的眼中,雪又有着不同的形象。如在出使边塞的岑参看来是“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的奇丽,在陷身长安对战况和亲人消息不可知的杜甫看来是“乱云低薄暮,急雪舞回风”的愁绪满怀,在写景如画的王维看来是“隔牖风惊竹,开门雪满山”的闲静……那么,在一代伟人毛泽东的眼中,北国茫茫的冰雪又是怎样的?让我们一起走进《沁园春·雪》! 二、自主预习 1.背景资料 《沁园春雪》写于1936年2月,当时遵义会议确立了毛泽东在全党全军的领导地位。毛泽东率长征部队胜利到达陕北后,领导全党展开了反抗日本帝国主义的伟大斗争。在陕北清涧县,毛泽东同志曾于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,观赏风光,面对苍茫大地,胸中豪情激荡,过后写下这首词。1945年8月,抗战胜利后,毛泽东同志亲赴重庆与国民党谈判。其间,柳亚子先生请他写诗,毛泽东同志就把这首《沁园春雪》抄给他,随后《新民晚报》公开发表,迅速在人民当中广为传颂,极大地鼓舞了全国人民的革命斗志和胜利的信心。 2.知识链接 词,又称长短句。一首的字数、句数、段数、韵律、平仄,都有固定的格式,这就是词谱,词人依照词谱填词,词谱的名称叫词牌,比如“沁园春”“虞美人”“水调歌头”等。一首词的一段称为一“阕”。若词有上下两段,就称为上、下阕。本课中,“沁园春”是词牌名,“雪”是词的题目。

20曹刿论战 1.了解作者和《左传》。 2.积累一些常用的文言词语的意义和用法。 3.疏通文义,整体感知文章内容,感受曹刿的军事智慧与仁人之心。 一、导入新课 我们知道,在战争中,人心所向、正确的战略是取胜的两个必要条件。毛泽东“敌疲我打”的防御战术就是受到春秋时期“长勺之战”的启发。今天就让我们回到公元前684年,和与孔子同时代的鲁国史官左丘明一起来见证这场以少胜多的著名战役。 二、教学新课 目标导学一:认识作者,了解作品 作者简介:左丘明,姓左丘,名明(一说姓丘,名明,左乃尊称),春秋末期鲁国人。左丘明知识渊博,品德高尚,孔子言与其同耻,太史公司马迁称其为“鲁君子”。左丘明出身的家族世代为史官,并与孔子一起“乘如周,观书于周史”,据有鲁国以及其他封侯各国大量的史料,所以依《春秋》著成了中国古代第一部记事详细、议论精辟的编年史《左传》,和现存最早的一部国别史《国语》,成为史家的开山鼻祖。 作品简介:《左传》也称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是儒家经典之一,是我国较早的一本史学著作和重要的文学著作。相传为春秋时期鲁国史官左丘明所作。它记载了公元前722年以后的二百多年间的许多史料。与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。 目标导学二:把握文中常见文言现象 【词类活用】

①神弗福.也(名词用作动词,赐福,保佑) ②公将鼓.之(名词用作动词,击鼓) 【一词多义】 ①故:公问其故.(原因,缘故)故.逐之(所以) ②以:何以.战(凭、靠)必以.信(按照)必以.分人(把) ③之:肉食者谋之.(代词,代这件事) 公与之.乘(代词,代指曹刿) 故克之.(代词,代指齐军) 小大之.狱(结构助词,的) 公将鼓之.(助词,起补足音节的作用) 【古今异义】 ①又何间.焉(古义:参与;今义:隔开,不连接) ②肉食者鄙.(古义:目光短浅;今义:粗俗,低下;轻视,看不起) ③牺牲 ..玉帛(古义:祭祀用的牛、羊、猪等;今义:为了正义的目的舍弃自己的生命;放弃或损害某些利益) ④必以情.(古义:诚心;今义:感情) ⑤再.而衰(古义:第二次;今义:又,又一次) 目标导学三:疏通文义,整体感知 1.本文有几条线索?分别是什么? 明确:两条。(1)事件发展的线索(迎战——备战——胜战——评战);(2)人物活动的线索(请见——请问——参战——释疑)。 2.本文可分为几部分?各部分讲了哪些事,请做简要概括。 明确:全文可分为三个部分,先讨论了“何以战”,再记叙了胜战过程,最后评战。

部编版初中语文教案 教学目标: 1、知识与能力:阅读分析能力;表达能力;辨析能力。 2、过程与方法:了解本文通过对一棵小桃树生长过程的描写来表现它的特点以及凭借小桃树的形象寄托感情理想的写法。 3、情感、态度与价值观:培养学生坚强不屈,用于和困难作斗争的勇气。 教学重点: 1.了解本文通过对一棵小桃树生长过程的描写来表现它的特点以及凭借小桃树的形象寄托感情理想的写法。 2.培养学生坚强不屈,用于和困难作斗争的勇气。 教学难点: 1.托物言志的写法和作者抒发的情感。 2.课文赞美小桃树顽强的生命力寄寓着什么深刻含义。 教学方法:自主、合作、探究 教课课时:一课时

第一课时 教学过程: 一、导入新课 出示作者图片:同学们,认识这个人吗?他叫贾平凹,凹这个字在普通话里念ao,如凹凸不平,但在北方方言和这位作家的名字里念wa。来,一齐读他的名字。我们曾经学过他写的《太阳路》。今天再来我们学习他的另外一篇文章——我的小桃树。 二、夯实基础 (一)字词过关 伫(zhù)孱(càn)嵬(wéi)懊丧(ào)执着(zhuó)矜持(jīn)猥(wéi)琐 (1)伫立:长久地站立。 (2)生灵:生命。 (3)孱头:软弱无能的人。 (4)矜持:拘谨,拘束。 (5)踏青:清明前后到郊外去游玩三步。

(6)垂垂暮老:形容像老人一样没有生气。 (7)楚楚:较弱柔美。 (8)猥琐:(容貌、举动)庸俗不大方。 (9)祸不单行:表示不幸的事接连发生。 (10)灼灼:形容明亮的样子。这里用来形容桃花繁盛明丽的样子。(二)作者简介 贾平凹,1952年2月21日生于陕西省商洛市丹凤县棣花镇,当代作家。1974年开始发表作品。1975年毕业于西北大学中文系。1982年发表作品《鬼城》《二月杏》。1992年创刊《美文》。1993年创作《废都》。1997年凭借《满月儿》,获得首届全国优秀短篇小说奖。2003年,先后担任西安建筑科技大学人文学院院长、文学院院长。2008年凭借《秦腔》,获得第七届茅盾文学奖。2011年凭借《古炉》,获得施耐庵文学奖。 (三)背景介绍 1976年,为期十年的文化大革命终于结束,在这十年期间,无数被时代耽误年华和奋斗机会的青年人开始反思,开始追求。作家贾平凹在这个大的时代背景下,托物言志,以“小桃树”的形象来象征文革中成长起来的青年一代。通过它坎坷的出生、成长到迷茫和看到希望的描述,反

部编版九年级语文下册教案(全册) 1祖国啊,我亲爱的祖国 1.了解作者及其诗歌创作背景。 2.了解本文修辞的特点,理解诗歌中众多意象的含义。 3.感悟诗人的爱国之情,激发爱国热情,树立报国之志。 一、导入新课 改革开放四十年,中国的面貌可谓焕然一新:被人称赞的新中国四大发明,为人赞叹的大国外交,具有活力的中国自主创新。如果让我们用一个形象来形容今天的中国,朝气蓬勃的青年或美丽动人的姑娘都甚为恰当。然而,在改革之初,面对她的伤痕累累,面向全新的希望,她在人们心中会是怎样的形象呢?今天,让我们走进舒婷的诗歌中感受一下。 二、教学新课 目标导学一:认识作者,了解背景 作者简介:舒婷,1952年出生于福建省漳州市石码镇。祖籍福建泉州,后一直生活在厦门。著有诗集《双桅船》《会唱歌的鸢尾花》,散文集《心烟》。她的诗被译成多国文字,介绍到德国、法国、美国、荷兰、日本等多个国家,是新时期以来最受青年欢迎的诗人之一。 写作背景:《祖国啊,我亲爱的祖国》发表于1979年7月,即中国进入改革开放新时期的第一个年头。诗人把压抑中释放出的热情化作对祖国新兴的讴歌。 目标导学二:赏析意象,把握诗歌情感 1.反复朗读诗歌。 2.第一节写了哪些意象?这些意象蕴含和象征了哪些社会内容?它表现了作者怎样的情感? 明确:意象:“破旧的老水车”“熏黑的矿灯”“干瘪的稻穗”“失修的路基”“淤滩上的驳船”。“破旧的老水车”“熏黑的矿灯”两个意象,象征祖国的贫穷落后和长期停滞的生产力;“干瘪的稻穗”“失修的路基”“淤滩上的驳船”几个意象,进一步概括了祖国的饥馑、闭塞和百废待兴的状况。总之,第一节主要写祖国母亲贫穷落后的历史和种种沉重的负累。作者以诸多落后以及沉重的意象表达了自己深沉、悲痛的感情。 3.第二节主要写了哪些内容?它的作用是什么?作者的情感有何变化? 明确:第二节通过直抒胸臆来描写祖国的过去,表明祖国的“贫困”“悲哀”,这也是对第一节中诸意象的诠释,长期潜伏蜗行于黑暗的隧道里固然是贫困,而船的纤绳深深勒进肩脖则是悲哀。同时又用“‘飞天’袖间”的“花朵”象征着希望。这一节正是起着过渡的作用,从“贫困”“悲哀”过渡到希望之中。作者在此处的情感与第一节是一以贯之的,仍旧带着深沉与悲痛,但其中又带着一股看向历史的自信与看向未来的希望。 4.联系作者的写作背景赏析第三节,说说第三节中的意象有怎样的象征意义。通过这些意象,我们可以看出作者的思想感情有怎样的变化? 明确:意象:“神话的蛛网”“雪被下古莲的胚芽”“挂着眼泪的笑涡”“雪白的起跑线”“绯红的黎明”。“神话的蛛网”象征束缚生产力发展,钳制思想解放的专制统治和陈

2019春部编新人教版九年级下册语文教学计划 一、学生基本情况分析: 从整体来看,学生课堂听讲记笔记,发言提问等习惯正在逐步养成。但大多数学生的学习基础较弱,因此阅读理解能力很差,读题能力差,回答问题抓不住关键。班中只有八九个同学口语表达及写作能力较强点,其他学生在课堂上不主动参与学习过程,基础差的学生对好学生和老师的依赖性很强。同时面临复习时间紧,学生在面对中考选择时的思想波动大。 二、教材简析 本册教材围绕着引导初中学生利用各种媒体,广开语文资源,在实践中丰富人文素养,提高语文能力的这个中心目标,将教学内容、知识技能编排如下: 第一单元:编排了《祖国啊,我亲爱的祖国》《梅岭三章》《短诗五首》《海燕》等新诗,诗歌语言凝练,形式精致,讲究韵律与节奏,其内容包罗万象,丰富多彩。无论是博大、深沉的情感,还是悠远、隽永的哲思,无论是对自然社会的赞颂还是对理想的追求、对信念的坚守都可以用诗歌来表达。本单元的作品主要是新诗,也有以旧体表现新时代内容的诗作,还有散文诗。阅读这些作品,我们可以领略作者的情思,触摸时代的脉搏,受到精神的感染和美的熏陶。学习本单元,要在反复朗读、感受诗歌韵律的基础上,进一步把握诗歌的意象,体会诗人的情感,理解诗歌中蕴含的哲理。 第二单元:第二单元是小说单元,内容有《孔乙己》《变色龙》《溜索》《蒲柳人家》。小说往往通过塑造人物形象来表现社会生活。小说中人物的喜怒哀乐、悲欢离合常常能折射出世态人情和时代风貌。这个单元的小说题材多样,意蕴丰富,人物形象鲜明,读起来令人难忘。学习本单元,要在梳理情节、分析人物形象的基础之上,对作品的内容、主题有自己的看法,理解小说的社会意义。还有学习欣赏小说语言,了解小说多样化风格。 第三单元:本单元课文都是传统名篇《鱼我所欲也》《唐雎不辱使命》《送东阳马生序》《词四首》,内涵丰富而深刻:有的论述人生的理性抉择,有的叙述不畏强暴的故事,有的描述少年时求学的艰辛,有的则是不同时代词人们抒发的壮志豪情。阅读这些经典作品,要善于汲取思想精华,获得情感激励,在自己的人生旅途中,学会选择和坚守。学习本单元,要注意把握古诗文的意蕴,领略作者的思想感情,并能够运用历史眼光审视作品的当代意义。还要注意诵读中增强于文艳语感,积累常见文言词语。 第四单元:选取的课文有《短文两篇》《山水画的意境》《无言之美》《驱遣我们的想象》。读书问学,谈文论艺,是人民精神生活的重要内容,本单元所选的文章,或谈论读书求知,或探讨欣赏艺术作品的方法,或阐释没血观念,既富有思想性,又蕴含艺术美。阅读这些课文,可以培养审美情趣,提高艺术修养。阅读时,要注意了解作者的观点,学习思辨方法;发现疑难问题,独立思考,有自己的见解;还要学习文中介绍的文艺欣赏方法,迁移运用到自己的欣赏实践中。 第五单元:本单元旨在引导学生活动、探究,通过《屈原(节选)》《天下第一楼(节选)》《枣儿》表现“舞台小天地,天地大舞台。”舞台上的故事,凝聚着无尽的人生,或令人感动振奋,或引人慨叹深思;舞台上的人物折射出多样的人格,或有着动人的风采,或有着可憎的面目。你是不是也很想登上舞台,展现自己的风采,赢得观众的掌声?在本单元的学习中,教材将阅读中外优秀剧本选段,在此基础上,资助选择合适的剧本,分配角色,合作排练,尝试戏剧演出,给初中生活留下美好的回忆。 第六单元:本单元选取了《曹刿论战》《邹忌讽齐王纳谏》《出师表》《诗词五首》课文从不同角度反映了古人的张志生活,有以弱胜强的战争实例,有恳切诚挚的进谏献言,有练类取譬的婉转讽劝,还有描写社会生活,抒发豪迈情怀的诗歌。阅读这类诗文,可以感受古人的智慧,体会他们的责任感和担当精神。学习本单元课文,要熟读成颂,并将精

部编版九年级语文下册全册教案合集 1.祖国啊,我亲爱的祖国 教学目的 知识与能力:初步感知中国当代诗歌物中见情、情景交融、意味隽永、质朴晓畅等特点。 过程与方法:理解诗中蕴涵和象征的社会内容,体会意象运用的特点。初步学会欣赏诗歌的情感美、节奏美、含蓄美、意境美。 情感态度与价值观:学习借鉴诗歌思维和语言技巧。 教学重点 1.理解诗中的意象组合,体会诗中包孕的思想感情。2.把握诗中蕴涵和象征的社会内容。3.感受诗中的思维灵感和语言美趣。 教学难点 认识诗歌的抒情特点,积累诗歌欣赏方法。 教学方法 1.诵读感悟——铺设跳板——联想想象——理性升华。 2.研究评析欣赏法。3.当代诗艺欣赏讲座法。 (解说:可根据学生基础情况选用。基础好,学校资料丰富、设备先进或附近查找资料方便的可选用2;基础中等的,可选用1、3。也可综合运用3种方法,勾连起课内课外。) 媒体设计 1.制作多媒体课件,重点在诗的意象理解上作一点适当的画面,把诗意转换为画意。2.运用文学讲座法,最好事先设计好提纲及思考题,制作成待用软盘,以便在媒体上展示。3.根据诗的内容选择适当的音乐,制作配乐朗诵录音带。 教学时数:课内教读2课时,课外练习由学生自定。 第一课时 一、导语设计 同学们可能最喜欢的是中国古典诗歌,困为它的凝练、它的隽永、它的神韵,

是多少年沉淀的精华;但,这不是中华诗歌宝库的全部。一批锦绣满腹、才华横溢的新一代诗人,站在前人的肩膀之上,吸纳着几千年诗意的营养,借鉴外国诗艺手法,感受着新时代的清新气息,创作了一大批新时代的华章,装点了中国以及世界诗坛的盛装。欣赏这些诗,我们会得到另一种美的熏陶,另一种情的感染,另一种文化的营养。今天,我们就一起来学习欣赏一组当代探索诗歌。(解说:设计这个导语,目的有两个。一是巧妙地把古代诗歌与现当代诗歌联系起来,明确它们之间的借鉴和发展的关系,引起对新诗的阅读兴趣;二是以尽量优美的语言感染学生,引发学生对美的渴望,激发起强烈的学习欲望,奠定顺利进行教学 的基础。) 二、解题:《祖国啊,我亲爱的祖国》发表于1979年7月,以其沉重的历史积淀,表达了一种希望光明的痛苦和挚情,从中可以体会到诗人对祖国的深情 和挚爱。 三、研习课文 1.整体把握,理清思路 ①教师范读(配乐)(解说:先把学生带进诗的氛围,初感诗的美味,为 进一步学习欣赏奠定基础。) ②学生自由诵读。(解说:趁着学生才有的感受尚在,让学生直接再次感受,这是文学欣赏的必要步骤,避免抛开刚营设好的氛围而由老师大讲特讲的弊 病。) ③学生单独朗读,师生评价。(解说:在这个步骤中紧扣对诗歌内容的理 解,落实字词教学,引出下一个教学环节。) ④诗歌内容与形式总理。学生先用一句话谈谈感受,然后教师和学生一起总结:这首诗“运用平凡而富有特征的意象,从不同角度揭示了我与祖国的血肉联系”。诗人借鉴运用了苏联诗人沃兹涅先斯基《戈雅》的圆周式句法,借以强化 对祖国挚爱的深度。 (解说:先由学生体悟,暗示自主求知意识;然后巧加点拨,引导学生学会充分利用信息资料;最后老师向宽拓展,把学生眼界打开。) 2.具体研习,落实重点,突破难点 ①这首诗写了哪些意象?这些意象蕴涵和象征了哪些社会内容?要求学生边读边思考边讨论。点拨:这首诗为了抒发对祖国的深情,把数百年的历史浓缩在四组意象群之中。这四组意象群是“破旧的老水车”“熏黑的矿灯”“干瘪的稻穗”“失修的路基”“淤泥上的驳船”;“贫困”“悲哀”“希望”“飞天袖间”的“花朵”;“簇新的理想”“蛛网”“雪被下古莲的胚芽”“泪眼的笑窝”“雪白的起跑线”“绯红的黎明”;“迷惘”“深思”“沸腾”的诗人、“伤痕累累”“富饶”“荣光”“自由”的祖国。第一组意象以委婉曲折的笔触,回溯祖国数百年来的贫困落后,表达对祖国长期处于这种状态的深沉悲痛的心情;第三组意象描绘祖国到了历史转折时期,已经走在了新生的起跑线上;第四组意象再次强调“我”与祖国的关系,倾吐献身祖国的热望。(解说:这一环节既

22出师表 1.借助注释与已有的文言知识,疏通文义,积累重点词语与句式。 2.了解文章夹叙夹议、寓情于理的写作特点。 3.感受诸葛亮鞠躬尽瘁、死而后已的忠君爱国情怀。 一、导入新课 诸葛亮是智慧的化身,“草船借箭”“火烧赤壁”“六出祁山”等脍炙人口的故事在中国家喻户晓。诸葛亮的文才韬略令人倾倒,他撰写的《出师表》是汉末以来“表”的第一流杰作,文章质朴诚挚,志尽文畅,为后人所钦仰,正所谓“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”(陆游《书愤》),“或为出师表,鬼神泣壮烈”(文天祥《正气歌》)。今天,我们就来学习这篇杰作。 二、教学新课 目标导学一:了解作者,感知背景 作者简介:诸葛亮,字孔明,三国时期蜀国的政治家、军事家。 背景简介:诸葛亮感念刘备“三顾茅庐”的知遇之恩,出山辅助刘备成就大业,建立了蜀国,与曹魏、孙吴鼎足而立。刘备称帝后,拜诸葛亮为丞相。公元223年刘备病逝,临终对诸葛亮托任国事,并嘱咐儿子刘禅:“汝与丞相从事,当事之如父”。后刘禅称诸葛亮为“相父”。诸葛亮辅佐刘禅辛勤治蜀,经过了几年的努力,国力有所增强,在这种情况下,他于227年率兵北驻汉中(今陕西省汉中市),准备北伐曹魏,以“北定中原”。刘禅昏弱,使诸葛亮在劳师远征之际深怀内顾之忧,所以,临行前上此表文,给刘禅以告诫和劝勉。 目标导学二:分类积累,整体感知 1.学生自由朗读课文,然后提出朗读中的疑难字句,教师组织同学们相互帮助,进行解答。 2.在朗读的过程中,结合课文注释,疏通文义。 3.教师点拨特殊文言现象。

【古今异义】 ①先帝不以臣卑鄙 ..(古义:社会地位低微,见识短浅;今义:〈语言、行为〉恶劣;不道德) ②由是感激 ..(古义:感奋激发;今义:因对方的好意或帮助而感动并产生谢意) ③未尝不叹息痛恨 ..于桓、灵也(古义:痛心、遗憾;今义:极端憎恨或悔恨) ④开张圣听(古义:扩大;今义:商店等设立后开始营业) 【一词多义】 ①遗:是以先帝简拔以遗.陛下(给予) 深追先帝遗.诏(遗留) ②效:恐托付不效.(效果) 愿陛下托臣以讨贼兴复之效.(功效) ③所以:此臣所以 ..报先帝而忠陛下之职分也(用来) 此后汉所以 ..倾颓也(……的原因) ④以:先帝不以.臣卑鄙(因为) 以.光先帝遗德(来) 以.塞忠谏之路也(以致) 4.教师范读课文,学生在听读的过程中结合自己对文意的理解,划分文章层次。 明确:可将本文分为三个部分。 第一部分(1—5):从当前形势出发劝说后主继承先帝遗志,提出广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条建议。 第二部分(6—7):追述以往经历,表达“报先帝而忠陛下”的真挚感情和“北定中原”“兴复汉室”的决心。 第三部分(8):明确各方面的责任,向后主提出恳切的期望,总结全文。 目标导学三:把握重点,理清脉络 从全文来看,诸葛亮向刘禅提出了哪三条建议,他反复强调的是哪一条?为什么? 明确:广开言路、严明赏罚、亲贤远佞。作者反复陈说的是亲贤远佞这一条。

最新部编版九年级语文下册第一单元教案 1.祖国啊,我亲爱的祖国教案 教学目标 知识与能力:1.理解、积累“干瘪、疲惫、簇新、迷惘、绯红、喷薄”等词语。 2.了解舒婷的涛在委婉曲折中表达心声的特点。 3.感情诵读并背诵全诗。 过程与方法 1.理解诗中的艺术形象,领会诗歌蕴含的深沉情感,培养学生解读诗歌的能力。2.品味诗歌富有表现力的语言。3.把握诗歌的情感历程,培养良好的审美情趣。 情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、献身祖国的精神。 教学重点:诵读,理解诗歌中新颖的意象所表现出的凝重的情感。 教学难点:探究诗中抒情主人公“我”的具体内涵,准确把握诗歌中抒情主人公的情感历程。 教学方法:1.诵读感悟法通过反复诵读感悟诗歌的深沉情感。2.联想想象法用于对诗中意象含义的把握。3.讨论点拨法用于对诗歌主题的分析。 教具准备:多媒体CAI课件、投影仪、录音机 教学过程 诵读,整体感知诗意,分析诗中意象含义,把握全诗的情感历程,探究诗歌主题。 一、导语设计 (一)同学们,爱国是个古老的主题,从《诗经》发轫,《楚辞》登程,在中国历史上涌现出了以屈原为代表的众多的爱国诗人,他们在诗中抒发的爱国之情总是和忧虑国家的命运相联系的。经 历了“文革”浩劫之苦的朦胧诗人舒婷,以其沉重的历史积淀,将个体的“我”汇注于祖国的大形象,抒发了富有时代特征的一代人的严峻思考、深刻反省和顽强追求。今天,我们就一起走进这与传统一脉相承的《祖国啊,我亲爱的祖国》,去体会诗中强烈的爱国之情和历史责任感。(板书文题、作者) (二)同学们,我们为中国古典诗歌而自豪,因为它凝练、隽永,是多少年沉淀的精华。但这还不是中国诗歌宝库的全部。一批锦绣满腹、才华横溢的新一代诗人,站在前人的肩膀上,感受着新时代的清新气息,创作了一大批精彩华章,装点了中国以及世界诗坛的盛装。欣赏现当代诗歌,我们会得到另一种美的熏陶、情的感染。今天,我们就一起走进朦胧诗人舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》,去领略它别样的审美特征。(板书文题、作者) 二、资料助读 多媒体显示:舒婷及《祖国啊,我亲爱的祖国》 舒婷,1952年出生于福建省漳州市石码镇。祖籍晋江泉州。以后一直生活在厦门。1969年插队落户于闽西太拔,1972年返城。1980年,调福建文联。插队期间,开始试笔,直至十年后1979年,才开始发表诗作。著有诗集《双桅船》(获全国第一届新诗集优秀奖)、《会唱歌的鸢尾花》《舒婷顾城抒情诗选》,散文集《心

2018部编版九年级语文上册第五单元教学设计 17 中国人失掉自信力了吗 【教学目标】 知识与能力 1.掌握“慨叹、玄虚、渺茫”等字词的音形义。 2.通读课文,把握文章主要内容。 过程与方法 1.学会区别驳论文中对方错误论点和作者的论点。 2.学习直接批驳和间接批驳相结合的批驳方法。 3.体会本文尖锐犀利,带有嘲讽意味的语言特点。 情感态度与价值观 结合写作背景,理解重要句子的深层含义,增强民族自信心。【重点难点】 教学重点 1、结合本文的写作背景,理解重要句子的深层含义。 2、学习直接批驳和间接批驳相结合的批驳方法。 教学难点 结合本文的写作背景,理解重要句子的深层含义。 【课时安排】 2课时 【教学过程】 第一课时

一、新课导入 同学们,我们国家是历史悠久、地大物博、文化灿烂的千年古国,从古到今,人们一直将这些引以为豪。然而,在1934年,“九一八”事变三周年之际,日本帝国主义加紧了侵略中国的步伐。在当时的情形下,有人散布出对抗日前途悲观的论调,指责中国人失掉了自信力。当时的鲁迅先生愤然而起,写文章进行批驳,写下了《中国人失掉自信力了吗》。 今天,我们就来学习这篇驳论文《中国人失掉自信力了吗》,与鲁迅先生一起感受民族自信力。 二、自主预习 1.背景资料 鲁迅是我国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。鲁迅是笔名,本名周树人,是浙江绍兴人。发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》《华盖集》《华盖集续编》等专集。 2.知识链接 驳论文 驳论文这种文体一般是先指出对方错误的实质,或直接批驳(驳论点),或间接批驳(驳论据、驳论证);继而,针锋相对地提出自己的观点并加以论证。驳论是跟立论紧密联系着的,因为反驳对方的错

1沁园春·雪 1.诵读这首词,感受其音乐美和意境美。 2.理解这首词写景与抒情相结合的特点。 3.感受作者博大的胸襟和豪迈的情怀。 第1课时 一、导入新课 北方冬天的雪,纷纷扬扬地飘落,它覆盖着原野、山峰、村庄、道路。漫天皆白,玉龙飞舞,引得古往今来无数文人墨客诗兴大发。你能背诵几句描写雪的诗句吗? 例如:忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。 白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。 不同情境下的雪被文人墨客们赋予了不同的形态和情思。那么在伟大的政治家、革命家毛泽东的笔下,雪又会带给我们怎样的视觉和情感体验呢?今天我们就一起来学习《沁园春·雪》这首词,一起领略毛泽东诗人的才情、政治家的风采。 二、教学新课 目标导学一:了解背景,积淀情感 《沁园春·雪》写于1936年2月,当时遵义会议确立了毛泽东在全党全军的领导地位。毛泽东率长征部队胜利到达陕北后,领导全党展开了反抗日本帝国主义的伟大斗争。在陕北清涧县,毛泽东曾于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,观赏风光,面对苍茫大地,胸中豪情激荡,写下这首词。1945年8月,抗战胜利后,毛泽东亲赴重庆与国民党谈判。其间,柳亚子请他写诗,毛泽东就把这首《沁园春·雪》抄给他,随后在《新民晚报》公开发表,该词迅速在人民当中广为传颂,极大地鼓舞了全国人民的革命斗志和胜利的信心。 目标导学二:整体朗读,把握基调 1.请同学们先自由朗读课文,然后告诉老师本词上片和下片各自的情感基调是怎样的。 明确:上片:热情赞颂;下片:豪迈激昂 2.分组朗诵上片和下片。 【教学提示】 抓住朗诵环节,先让学生整体感受本词上下片的情感基调。在课上可以安排不同形式的朗读,让学生快速进入本词的学习氛围,为以读带品环节奠定基础。 目标导学三:以读带品,感受上片魅力 1.同学们觉得刚刚你们读得怎么样呢?

部编版九年级语文上册教学计划 一、指导思想 本学期的语文教学工作以语文新课程标准为指导,以学校的工作计划为依据,切实提高自身的业务知识水平和教育教学能力,落实常规工作,扎实基础。对于九年级学生一方面继续坚持语文基础知识的教学;一方面增加课外阅读量,丰富学生的阅读积累,有的放矢地进行写作训练,口语交际训练,开展综合性学习活动,全面提高学生的语文素养。使学生的现代文阅读能力、写作能力和口语交际能力得到提高,具有初步的文学鉴赏能力和阅读课内外文言文的能力。掌握语文学习的基本方法,养成自学语文的习惯。 二、教材分析 本册教材为2018年秋部编人教版,共分为六个单元。 九年级上册六个单元的专题分别是:一自然之音、二砥砺思想、三游目骋怀、四青春年少、五理想信念、六人物百态,第一单元是学习诗歌,理解诗歌的意象,感受诗歌的意境,品味诗歌的语言;第二单元是阅读议论性文章,能够区分观点和材料,把握议论的中心;第三单元是诵读古诗文,把握作者的情感,能联系时代谈感受;第四单元是阅读小说,梳理小说的情节,理解小说的主题;第五单元是阅读议论性文章,分析材料,把握论据,理解观点和材料之间的联系;第六单元是阅读古白话小说,把握情节和结构,揣摩小说的语言。 本册教材中写作有六个单元安排,体现出新版教材对写作的重视,并结合本单元课文文体特点进行写作;使学生能做到学以致用,并加强了议论文体的写作训练。口语交际安排了一个单元,在第五单元;综合性学习安排了二个单元,分别是第二、四单元。活动注重中国传统文化的熏陶。 三、学情分析 本学期担任九()、()班语文教学工作。从学生的基础来看,学生的语文成绩和语文素养很不乐观。学生的口头表达和书面表达能力都不高,自主探究合作的能力也不行,大多学生在以前都是接受式学习,所以,九年级语文教学的道路可谓任重而道远。本学期按照新课标的理念和要求认真工作,着眼于全面培养学生的语文素养,正确把握语文教育的特点,积极倡导自主、合作、探究的方式,为社会主义建设培养有用的人才。 四、教学目标 (一)掌握和运用知识能力的目标: 1.掌握九年级上册语文所要识记的生字的字音、字形、字义。 2.学习朗读方法,尤其是诗歌的朗读,注意语气的停顿、转折,感情的转化,为培养学生语文语感打下基础。

1. 沁园春雪 【教学目标】 知识与能力 1.理解、积累“妖娆、风骚、红装素裹、一代天骄”等词语。 2.感知词中的形象,理解诗人的思路和全词的主旨。 过程与方法 1.联系词作的创作背景,创设情境,理解词作的思想内容,揣摩雪景描写的艺术特色。 2.品味凝练贴切的诗歌语言,领悟深层意蕴,培养欣赏诗词的能力。 3.学习比较阅渎的方法,了解景中藏情,借景抒情,写景议论抒情相结合的写法。 情感态度与价值观 领会词中赞美祖国山河和无产阶级革命英雄的思想感情,激发学生的情感共鸣。【重点难点】 教学重点 吟诵、品味诗歌。感悟、体察词作的意蕴和情境。 教学难点 丰富想象,领略词作的诗情画意。认识诗人对历代帝王的评论。 【课时安排】 2课时 【教学过程】 第一课时 一、新课导入 北方冬天的雪,纷纷扬扬地飘落,它覆盖着原野、山村、村庄、道路。漫天皆白,玉龙飞舞,引得古往今来无数文人墨客诗兴大发。而在不同的人的眼中,雪又有着不同的形象。如在出使边塞的岑参看来是“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的奇丽,在陷身长安对战况和亲人消息不可知的杜甫看来是“乱云低薄暮,急雪舞回风”的愁绪满怀,在写景如画的王维看来是“隔牖风惊竹,开门雪满山”的闲静……那么,在一代伟人毛泽东的眼中,北国茫茫的冰雪又是怎样的?让我们一起走进《沁园春·雪》! 二、自主预习 1.背景资料 《沁园春雪》写于1936年2月,当时遵义会议确立了毛泽东在全党全军的领导地位。毛泽东率长征部队胜利到达陕北后,领导全党展开了反抗日本帝国主义的伟大斗争。在陕北清涧县,毛泽东同志曾于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,观赏风光,面对苍茫大地,胸中豪情激荡,过后写下这首词。1945年8月,抗战胜利后,毛泽东同志亲赴重庆与国民党谈判。其间,柳亚子先生请他写诗,毛泽东同志就把这首《沁园春雪》抄给他,随后《新民晚报》公开发表,迅速在人民当中广为传颂,极大地鼓舞了全国人民的革命斗志和胜利的信心。 2.知识链接

8蒲柳人家(节选) 1.把握小说的主要情节. 2.分析文中鲜明丰满的人物形象. 3.品味小说中精彩的语言. 一、导入新课 同学们,在古典小说《水浒传》中,那些侠肝义胆、疾恶如仇的英雄人物总是那样令人印象深刻.比如“及时雨”宋江、“黑旋风”李逵、“一丈青”扈三娘……今天,我们将要学习的《蒲柳人家》中也有一位绰号叫“一丈青”的大娘,她又是一个怎样的人物呢?就让我们一起走近刘绍棠,走近他笔下栩栩如生的人物形象. 二、教学新课 目标导学一:感知内容,梳理故事情节 快速浏览课文,根据相关情节,自拟标题. 明确:第一节:(1)何满子被拴葡萄架;(2)一丈青迷信请人绣肚兜;(3)一丈青大闹运河滩;(4)一丈青妙手救病人;(5)一丈青百般疼孙子. 第二节:(1)何大学问威震古北口;(2)何大学问仗义热肠;(3)何大学问请师教孙子;(4)何大学问怒拴何满子. 目标导学二:分析人物形象,把握人物性格特征 1.小说中的主要人物有哪些?他们分别具有怎样的形象特点? 明确:何满子:机灵顽皮,聪明伶俐,纯真稚气,关爱爷爷. 一丈青大娘:爱憎分明,泼辣大胆,溺爱孙子,勤劳善良. 何大学问:仗义疏财,慷慨豁达,侠肝义胆,好说大话,喜戴高帽,重视知识,向往美好生活,有民族气节. 2.在这几个人物中,你最喜欢哪一个?为什么?请用“我喜欢______(填人物),因为______”这样的句式说一说. 示例:我喜欢一丈青大娘,因为她性格粗犷、豪爽、充满正义感,当看到几个纤夫“赤身露体”,一丈青大娘为了“不能叫你们腌臜了我们大姑娘小媳妇的眼睛”而狠狠地教训了这几个纤夫,直到船老板请来了当地几位有头有脸的人物说和了两三个时辰才放过他们,的确有“巾帼不让须眉”的气势,也体现了她的热心肠和一身的正气. 3.你还在哪部作品中读到与文中女主人公类似的人物形象?试分析她们性格的共同之处. 示例:《水浒传》中的扈三娘、孙二娘、顾大嫂.共同点:泼辣、能干、有正义感. 目标导学三:把握文本语言特色 本文语言形象生动而又准确传神,富有文采和趣味性,请结合相关语句具体分析. (1)何满子是一丈青大娘的心尖子,肺叶子,眼珠子,命根子. 明确:这句话以活灵活现的民间口语与俗语,表明何满子在奶奶一丈青大娘心目中的地

12词四首 1.了解词形式上和抒情上的特点,感知词在节奏、韵律上的美感. 2.理解作品的思想内涵和情感基调. 3.学会对比阅读,体会不同词作的异同点. 第1课时《渔家傲·秋思》《江城子·密州出猎》 一、导入新课 在每一个朝代,都有爱国将士戍守边关的动人事迹,以及仁人志士渴望建功立业的雄心壮志.现在请同学们回顾一下曾经学过的有关描写边塞风光或将士戍守边关的诗词(学生补充诗词名句).范仲淹的词《渔家傲·秋思》也是描写边塞的,今天,我们一起来领略一下范仲淹笔下的边塞特点. 二、教学新课 目标导学一:《渔家傲·秋思》 1.朗读本词,把握内容. (1)说说词的上阕和下阕主要写了什么内容,各用两个字概括. 明确:上阕:写景;下阕:抒情. (2)词人开篇就说“塞下秋来风景异”,请你说说塞下风景“异”在什么地方. 明确:①异声(边声连角起,羌管悠悠);②异寒(霜满地);③异景(衡阳雁去,千嶂,孤城闭).这都充分说明了入秋以来,塞北的荒凉以及环境的恶劣. (3)词的上阕主要描绘了什么景象?写景的目的是什么? 明确:描绘了一幅萧瑟、荒凉、紧张的边塞风光图.通过对边疆环境的描写,突出边塞环境的恶劣,暗示了戍边将士的艰辛,为下阕抒情做铺垫. 2.品读本词,赏析语言美. 请任选角度赏析下面的词句. (1)衡阳雁去无留意. 明确:“大雁南飞”是一种自然现象,可是在这里词人却用了“无留意”,运用拟人的修辞手法,赋予大雁以人的情感.大雁向衡阳飞去,没有丝毫的留恋之意,连鸟也不愿久留,反衬出边地的荒凉,将士们戍边条件的艰苦. (2)千嶂里,长烟落日孤城闭. 明确:在斜阳西沉,烟雾缭绕中的千山万壑,犹如屏障,重重叠叠,前句描绘出一幅雄浑壮阔的画面.但是“孤城闭”三字顿然情势突变,显示出一座孤城伶仃而立,城门紧闭的景象.“闭”字写出戒备森严,透出紧张气氛,由此也可见边塞战事紧张. (3)浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计. 明确:“浊酒一杯”“家万里”多年戍守边疆,离家千万里,思乡之情油然而生;“燕然未勒”运用典故,写出了长期戍边而破敌无功的现状,所以产生“归无计”的慨叹.这两句抒发了外患未除、功业未建以及久戍边地、士兵思乡等复杂矛盾的心情.

2020年春季部编版九年级语文下册全册教案(30份) 【绝大部分含板书及反思】 全册教案目录:

精品精编资料下载珍藏打印 2020年春季部编版九年级语文下册 第一单元 1祖国啊,我亲爱的祖国 上课素材 素材积累 舒婷,原名龚佩瑜,中国当代女诗人,1952年出生于福建省龙海市石码镇。1969年下乡插队,1972年返城当工人,1979年开始发表诗歌作品,1980年调至福建省文联工作,从事专业写作。著有诗集《双桅船》(获全国首届新诗集优秀奖)《会唱歌的鸢尾花》,散文集《心烟》等。她的诗被译成多国文字,介绍到法国、美国、荷兰、日本、意大利、印度等国家。是新时期以来,最受青年欢迎的诗人。《祖国啊,我亲爱的祖国》创作于1979年4月,即中国进入改革开放新时期的第一个春天,诗人把心中压抑的激情化作对祖国新生的讴歌。 教学提示 这首诗先抑后扬,体现出一种由舒缓到急促、由低沉到高亢的语言节奏。第一节,长句式,多节拍,仿佛是一首以低音缓慢升起的乐曲,给人一种沉重感。这种诗句的音韵效果与诗人对贫困祖国的忧患意识十分相似。第二节,诗句简短急促,把忧国的情绪强化为深深的悲怆。第三节,诗句拉长,节拍增多。这种起伏变化,造成全诗节奏反复回旋,抑扬顿挫,为第四节把全诗推向巅峰创造了条件。第四节,节奏更快,而且排比修辞手法的运用,加强了语言的力度,这就把全诗的感情推向高亢、激昂的高峰。 上课笔记 1.知识与技能目标: 了解朦胧诗的特点。 2.过程与方法目标: 通过朗读课文,初步感知诗歌中意象的特征。 3.情感态度与价值观目标: 有感情地朗读课文,体会诗人的思想感情;培养爱国情感。 体会诗人的思想感情及诗歌中的意象。 诵读感悟法、联想想象法、讨论点拨法。 运用工具书读准字音,熟读全诗,查阅有关舒婷的资料及本诗的写作背景。 一、情景导入生成问题 1979年的春天,中国的历史翻开了崭新的一页,这年春天,从十年浩劫中生活过来的青年诗人舒婷以自己独特的方式表达了对祖国的深情。今天我们就来欣赏她的诗歌——《祖国啊,我亲爱的祖国》。