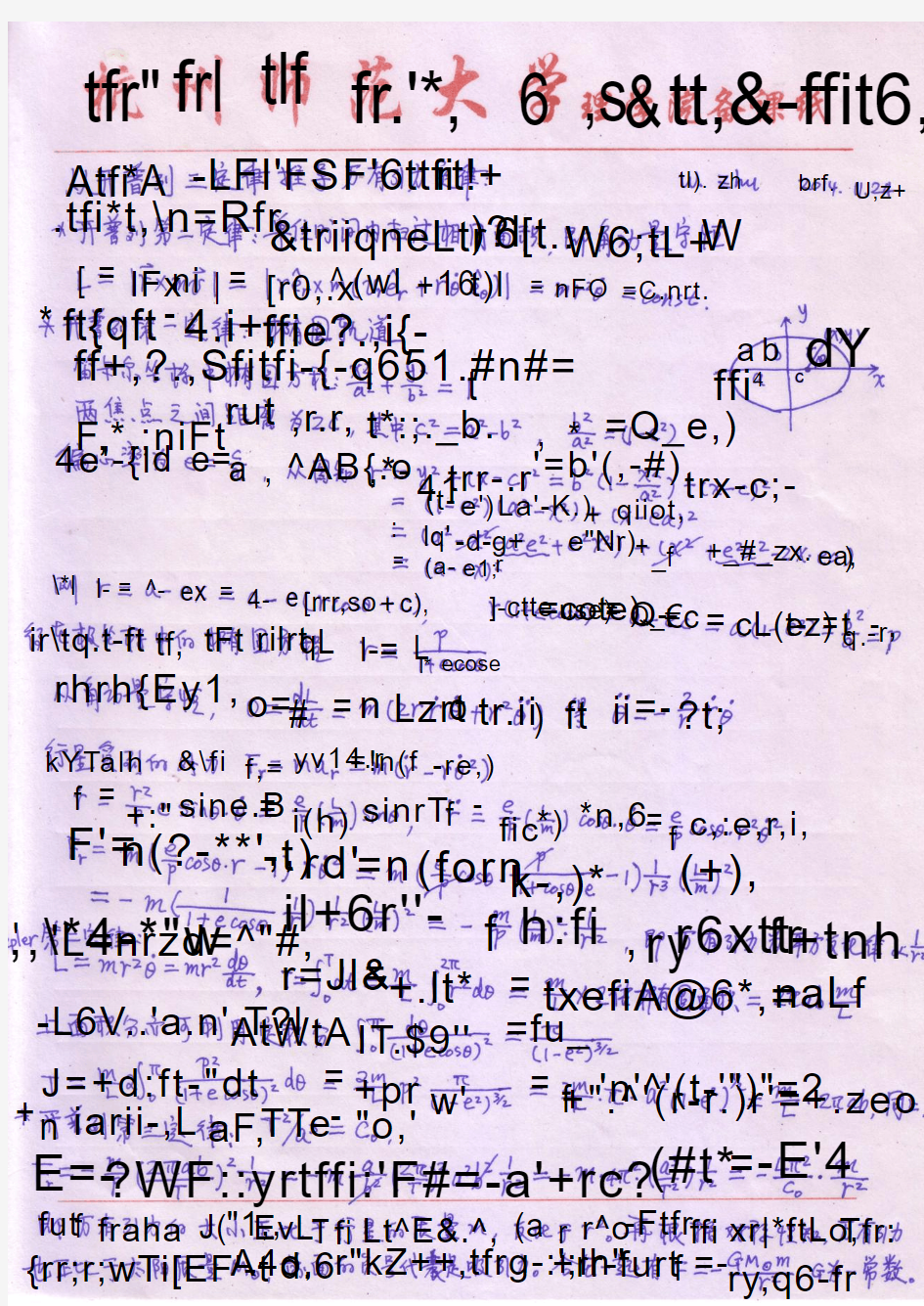

万有引力推导开普勒定律 万有引力定律的阐明: 任意两个质点由通过连心线方向上的力相互吸引。该引力大小与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比,与两物体的化学组成和其间介质种类无关。 开普勒定律的阐明: ①椭圆定律:所有行星绕太阳的轨道都是椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上。 ②面积定律:行星和太阳的连线在相等的时间间隔内扫过相等的面积。 ③所有行星绕太阳一周的恒星时间()的平方与它们轨道长半轴(ai)的立 方成比例,即 一、开普勒第二定律导引: 由于太阳超重于行星,我们可以假设太阳是固定的。用方程式表示为: ; 其中,是太阳作用于行星的万有引力、是行星的质量、是太阳的质量、是行星相对于太阳的位移向量、是的单位向量。 牛顿第二定律声明:物体受力后所产生的加速度,和其所受的浮力成正比, 和其质量成反比。用方程式表示: 。 合并这两个方程式: (1) 思考位置向量,随时间微分一次可得到速度向量,再微分一次则 可得到加速度向量: 在这里,我们用到了单位向量微分方程式:

, 。(2) 合并方程式 (1) 与 (2) ,可以得到向量运动方程式: 取各个分量,我们得到两个常微分方程式,一个是关于径向加速度,另一个是关于切向加速度: ,(3) 。(4) 导引开普勒第二定律只需切向加速度方程式。试想行星的角动量。 由于行星的质量是常数,角动量随时间的导数为: 。 角动量也是一个运动常数,即使距离与角速度都可能会随时间变化。从 时间到时间扫过的区域: 。 行星太阳连线扫过的区域面积相依于间隔时间。 所以,开普勒第二定律是正确的。 二、开普勒第一定律导引: 设定。这样,角速度是: 。 随时间微分与随角度微分的关系为: 。 随时间微分径向距离:

万有引力定律(一)答案 1. 对发现和完善万有引力定律有贡献的是() A.安培、牛顿、焦耳、开普勒 B.开普勒、第谷、牛顿、卡文迪许 C.第谷、伽利略、亚里士多德 D.奥斯特、牛顿、卡文迪许 【解答】 根据万有引力定律发现历程可知,对发现和完善万有引力定律有贡献的是:第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许;安培和奥斯特的主要贡献在于电磁学的研究,法拉第的主要贡献为电磁感应规律的应用;亚里士多德和伽利略的主要贡献是对力和运动的关系的研究,故正确,错误。 2. 在牛顿的时代,已经能够比较精确地测定地球表面处的重力加速 度等物理量.牛顿在进行著名的“月-地检验”时,没有用到的物理量 是() A.地球的半径 B.月球绕地球公转的半径 C.地球的自转周期 D.月球绕地球公转的周期 【解答】 月地检验时假定维持月球绕地球运动的力与使得苹果下落的力是同一种力,已知地球表面重力加速度,半径;月球绕地球公转周期为.月球轨道半径约为地球半径的倍,根据万有引力定律以及牛顿 定律可求算出月球在轨道上运动的加速度,根据月球匀速圆周运动计算出其向心加速度。则两加速度吻合很好,从而证明了万有引力定律的准确性,故在检验时用到了地球的半径、月球的公转半径以及月球绕地球公转的周期;没有用到的物理量是地球的自转周期, 3. 许多科学家在物理学发展过程中作出了重要贡献,下列叙述中符 合物理学史实的是() A.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 B.开普勒在前人研究的基础上,提出了万有引力定律 C.牛顿利用万有引力定律通过计算发现了彗星的轨道 D.卡文迪许通过实验测出了万有引力常量 【解答】 、哥白尼提出了日心说,开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律。故错误。 、牛顿在前人研究的基础上,提出万有引力定律。故错误。 、牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了万有引力 常量。故错误。 、库仑在前人研究的基础上通过扭秤实验研究得出了库仑定律, 符合史实。故正确。 4. 发现万有引力定律的科学家是() A.伽利略 B.开普勒 C.牛顿 D.卡文迪许 【解答】伽利略的理想斜面实验推论了物体不受力时运动规律,开普勒 发现了行星运动的三大规律,牛顿在前人(开普勒、胡克、雷恩、哈雷)研究的基础上,凭借他超凡的数学能力,发现了万 有引力定律,经过了多年后,卡文迪许测量出了万有引力 常量; 5. 发现万有引力定律和测出万有引力常量的科学家分别是() A.开普勒、卡文迪许 B.牛顿、伽利略 C.牛顿、卡文迪许 D.开普勒、伽利略 【解答】 牛顿根据行星的运动规律和牛顿运动定律推导出了万有引力定律,经过多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置 巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得 到万有引力常量; 6. 下列说法正确的是() A.牛顿发现了行星的运动规律 B.开普勒发现了万有引力定律 C.牛顿发现了海王星和冥王星 D.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量 【解答】 、牛顿发现了万有引力定律,开普勒发现了行星的运动规律,故错误; 、了海王星和冥王星不是牛顿发现的,故错误; 、卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,故正确; 7. 在物理学史上,测出万有引力常量的科学家是() A.卡文迪许 B.伽利略 C.牛顿 D.开普勒 【解答】 解:顿在推出万有引力定律的同时,并没能得出引力常量的 具体值.的数值于年由卡文迪许利用他所发明的扭秤得出. 故选. 8. 许多科学家在经典物理学发展中作出了重要贡献,下列叙述 中符合史实的是() A.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 B.开普勒在前人研究的基础上,提出了万有引力定律 C.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量 D.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量 【解答】

高中万有引力教案【篇一:高中物理《万有引力定律的应用》教案(1)】 万有引力定律的应用 【教育目标】 一、知识目标 1.了解万有引力定律的重要应用。 2.会用万有引力定律计算天体的质量。 3.掌握综合运用万有引力定律和圆周运动等知识分析具体问题的基 本方法。 二、能力目标 通过求解太阳、地球的质量,培养学生理论联系实际的能力。 三、德育目标 利用万有引力定律可以发现未知天体,让学生懂得理论来源于实践,反过来又可以指导实践的辩证唯物主义观点。 【重点、难点】 一、教学重点 对天体运动的向心力是由万有引力提供的理解 二、教学难点 如何根据已有条件求中心天体的质量 【教具准备】 太阳系行星运动的挂图和flash 动画、ppt 课件等。 【教材分析】 这节课通过对一些天体运动的实例分析,使学生了解:通常物体之 间的万有引力很小,常常觉察不出来,但在天体运动中,由于天体 的质量很大,万有引力将起决定性作用,对天文学的发展起了很大 的推动作用,其中一个重要的应用就是计算天体的质量。 在讲课时,应用万有引力定律有两条思路要交待清楚. 1.把天体(或卫星)的运动看成是匀速圆周运动,即 f 引=f 向,用于计算天体(中心体)的质量,讨论卫星的速度、角速度、周期及 半径等问题. 2.在地面附近把万有引力看成物体的重力,即 f 引=mg. 主要用于计算涉及重力加速度的问题。这节内容是这一章的重点,这是万有引力定律在实际中的具体应用.主要知识点就是如何求中心体质量及其他应用,还是可发现未知天体的方法。

【教学思路设计】 本节教学是本章的重点教学章节,用万有引力定律计算中心天体的 质量,发现未知天体显示了该定律在天文研究上的重大意义。 本节内容有两大疑点:为什么行星运动的向心力等于恒星对它的万 有引力?卫星绕行星运动的向心力等于行星对它的万有引力?我的 设计思想是,先由运动和力的关系理论推理出行星(卫 星)做圆周运动的向心力来源于恒星(行星)对它的万有引力,然 后通过理论推导,让学生自行应用万有引力提供向心力这个特点来 得到求中心天体的质量和密度的方法,并知道在具体问题中主要考 虑哪些物体间的万有引力;最后引导阅读相关材料了解万有引力定 律在天文学上的实际用途。 本节课我采用了“置疑-启发—自主”式教学法。教学中运用设问、提问、多媒体教学等综合手段,体现教师在教学中的主导地位。同 时根据本节教材的特点,采用学生课前预习、查阅资料、课堂提问;师生共同讨论总结、数理推导、归纳概括等学习方法,为学生提供 大量参与教学活动的机会,积极思维,充分体现教学活动中学生的 主体地位。 【教学过程设计】 一、温故知新,引入新课 教师:1、物体做圆周运动的向心力公式是什么? 2、万有引力定律的内容是什么,如何用公式表示? 3、万有引力和重力的关系是什么?重力加速度的决定式是什么? 【引导学生观看太阳系行星运动挂图和flash 动画】 教师:根据前面我们所学习的知识,我们知道了所有物体之间都存 在着相互作用的万有引力,而且这种万有引力在天体这类质量很大 的物体之间是非常巨大的。那么为什么这样巨大的引力没有把天体 拉到一起呢? 【设疑过渡】 教师:由运动和力的关系来解释:因为天体都是运动的,比如恒星 附近有一颗行星,它具有一定的速度,根据牛顿第一定律,如果不 受外力,它将做匀速直线运动。现在它受到恒星对它的万有引力, 将偏离原来的运动方向。这样,它既不能摆脱恒星的控制远离恒星,也不会被恒星吸引到一起,将围绕恒星做圆周运动。此时,行星做 圆周运动的向心力由恒星对它的万有引力提供。 本节课我们就来学习万有引力在天文学上的应用。

万有引力定律的发现 万有引力定律现在大家公认是牛顿发现的,连小学生也知道牛顿在苹果树下休息,看见苹果落地而想到万有引力的故事。但它的发现岂只是看见苹果落地这么简单? 万有引力公式:这个公式与库仑定律有着惊人的相似之处。G为万有引力常量,由英国物理学家卡文迪许首先在实验室测出其大小。在牛顿的时代,一些科学家已经有了万事万物都有引力的想法。而且牛顿和胡克(即发明了显微镜并用显微镜观察到细胞结构的罗伯特虎克)曾经为了万有引力的发现优先权发生过争论,有资料表明,万有引力概念由胡克最先提出,但由于胡克在数学方面的造诣远不如牛顿,不能解释行星的椭圆轨道,而牛顿不仅提出了万有引力和距离的平方成正比,而且圆满的解决了行星的椭圆轨道问题,万有引力的优先发现权自然归属牛顿。 正如牛顿所说他是站在巨人的肩膀上。万有引力发现前的准备开普勒有着不可磨灭的贡献。开普勒是德意志的天文学家,幼年患猩红热导致视力不好,后来有幸结识弟谷,一年后弟谷过世,把他一生的天文观测资料留给了开普勒。在此基础上,开普勒经过20年的计算和整理于1609年发表了行星运动的第一、第二定律。后来又经过十年又发表了行星运动的第三定律。牛顿老年在回忆过去的时候有这样的话: 同年(1666年)我开始把引力与月亮轨道联系起来并找出如何估计一个天体在球体内旋转时用来趋向球面的力的方法。根据开普勒的行星周期与于他们的距离轨道中心的距离的二分之三次方成正比的规律,我得出使行星沿轨道旋转的力必然与他们离旋转中心的距离的平方成反比的结论。从而把使月亮沿轨道旋转所需的力与地球表面的引力相比较发现它 它们符合得很接近。所有这些发生在1665年和1666年两个时疫年内,因为那时正是我创造发明的黄金时期,我对数学和哲学的思考比此后的任何时都候来的多。 此后惠更斯先生发表的关于离心力的思想,我猜想他在我之前就有了,最后在1676和1677之间的冬天我发现了一个命题:利用与距离成反比的离心力行星必然环绕力的中心沿椭圆轨道旋转,这中心在椭圆的下部,从这中心作出的半

一个违背牛顿万有引力的地方 美国的圣克鲁斯镇,这里有从美国加利福尼亚的海滨城市旧金山驱车南行,大约两个小时的车程就可以到达圣克鲁斯镇,再驱车约5分钟,就会到达一个不同寻常的地方,人们称为"魔鬼地带",面积约1.7万平方米.这里有一片茂密的树林,奇怪的是,这林中的树木,如同遭遇12级台风侵袭一样,都向着同一个方向大角度倾斜,就好像向日葵永远朝着太阳长一增,亘古不变。在这片森林中,其中就有两块神奇的魔板石和两座神秘的小木屋圣鲁克斯镇位于北纬30度,是大自然赋予了它的神秘,它“严重”违反了牛顿的万有引力定律,万有引力定律中的地球重力磁场在这个弹丸之地突出的异样表现,令众多的科学家为之困惑。 神秘地带的入口处,有两块长约50厘米,宽约20厘米的青石,这两块石板仅相距约40厘米。看上去,这两块石板与普通石板没有区别,可一旦有人站上去,奇异现象马上就会出现,其中一块能使人显得高大,而另一块却会令人变得又矮又胖,人能随魔石一样变幻着.当时有人怀疑石块有高低,于是有人拿出水平仪测量,可结果两块石块处于同一个水平面,也有人拿卷尺测量人站在石板上的身高与站在其它地方的身高,结果完全一样.这看上去人体的增高与缩小,究竟是人们的视觉失错,呢?还是其它原因? 接着进去小木屋,这时要小心些才好,屋里立刻会有一股强大的力量向你袭来,似乎要把你推到重力的中心点去.敏捷的人虽然可以就近抓紧把手,与这股力量抗争,但不出10分钟,就会使你感到头昏眼花,像晕船一般难受.在小木屋里,人们可以在没有任何扶持工具的情况下,自然地站在房子的板壁上,甚至可毫不费力地在板壁上自由自在地行走,有点像中国的飞檐走壁. 解释:头昏眼花,晕船都是血液流动阻力太大。根据电磁力与引力的统一的原理,万有引力是电磁力,电磁力也万有引力。血液是电介质,在强大的大地电磁力作用下,血液供应不到大脑上所以就有前面的现象。如果小木屋内的电磁场是均匀,即电磁场沒有梯度,那么人在地面上受的电磁力与板壁所受电磁力是一样,那么,人就可毫不费力地在板壁上自由自在地行走。 在相邻的另一间小木屋,横梁上悬挂着一条铁链,铁链的下端系着一个直径25cm,高约5cm的盘状圆形物体,看上去沉甸甸的,犹如台钟的钟摆.奇怪的是,将这个"钟摆"向一个特定方向轻轻一推,甚至微微碰一下,就能摆动起来,相反,人若往反方向推即使用劲推,"钟摆"也 动不起来.更有趣的是,这个"钟摆"的摆动十分奇怪,每过五六分钟,它会自然划起圆圈来.至 今这些现象的原因,科学家们还无法解释清楚。 解释:地球是电磁场,且地球各点的电磁场大小和方向都不同和变化的,但变化不会很大。但某些很小局部地方电磁场确实不同,有些地方电磁场大,有些地方小,有些地方的电磁场方向变化很大,有些地方则不变,钟摆顺着电磁场方向用的力小,反之逆着电磁力的方向就大。如变化的电磁场可测量铁链对地的电压,铁链上会产生涡流,在电磁场作用当然就运动,就电机一样。这个地方的电磁场是周期性的变化。 圣鲁克斯镇的神奇魔板石、诡秘的小木屋,引起了众多专家、学者的注意,同时也赢得了世人的关注。科学家们陆续来圣鲁克斯镇,对此进行了周密地勘测。 有人认为是人的“视觉”产生误差而造成的。 物理学家认为:这很可能是“重力移位”现象,他们根据“万有引力”学说,认为物质结构的密度很大,则引力越强。在坡顶端地下,很可能有一块密度很大的巨石和空洞,引起了这种奇特的现象。但这个引起“位移”的物质至今并没有找到。 在英格兰斯特拉斯克莱德的克罗伊山公路中,也有令人迷惑的现象。从北部驶向这座小山,会遇到离奇事,司机眼看前面道路向下倾斜,总以为车辆会加快,因而把车速降低,结果汽车嘎的一声完全停止。事实与表面现象相反,那条路并非下坡路,而是上破路。从南部来的驾驶人也同样产生颠倒混乱的感觉。他们以为是向上坡行驶,于是加速,结果发现车子比预期的速度快得多,其实那条路是“下坡”路。 曾有人认为,那地方周围的岩石含有大量铁质,存在磁场,感应出磁力,因而产生强大的引力,将汽车拖上山坡。但这个说法现在也遭摒弃。有人认为,此种感觉是视觉假象,或由当地的特殊地开造成,或由于地球磁场发生局部变化。 无论是奇魔板石、奇异的怪坡、还是诡秘的小木屋,科学家们都无法解释清楚,因为他们完全背离了万有引力定律。因此,美国的圣克鲁斯镇不仅吸引了全世界的游人,更引

万有引力定律的发现历程 高一(6)班 在很早以前,人们就在持续地探索天体运动的奥妙。当科学的接力棒传到了牛顿手中时,他站在前人的肩上,发挥他卓越的才能,建立了万有引力定律。 牛顿发现万有引力定律的过程中,其主要的思路与使用的物理学方法大致体现在以下几方面。 一、使用科学想象和推理,论证了行星运行都要受到一个力的作用 牛顿对行星运动的研究工作首先是从研究月球开始的。据说,有一次牛顿正在思考这个问题时,忽然看到一个苹果从树上掉了下来,他吃了一惊,同时便陷入了沉思。当时已知苹果是受重力作用而下落的,牛顿作了合理的设想,设想这种作用力的范围要比通常所想象的还要大得多,比如说,很可能一直延伸到月球那么高,由此外推出:各行星如卫星的运动都要受到同一种力的作用。 二、使用数学方法,推导出行星运行所受到的向心力遵从平方反比定律 牛顿由开普勒第三定律推知向心力平方反比定律。其数学推导为: 设某一行星的质量为m,将行星的运动视为匀速圆周运动。由牛顿第二定律: 运行周期,R—圆周轨道半径。再由开普勒第三定律。 式中μ是一个与行星无关而只与太阳的性质相关的量,称为太阳的高斯常数;m为行星质量。由上式可知:引力与行星的质量成正比。 三、使用归纳概括方法,牛顿总结出了万有引力定律 牛顿由研究月球、地球,以至研究行星、恒星、卫星等推出了一切物体相互间均存有引力的结论。又由牛顿第三定律,得出吸引物体和被吸引物体的区分是相对的,所以引力 牛顿就完成了万有引力的发现工作。 G为引力恒量,m1 m2分别为两个相互吸引的物体的质量,R为物体m2与m1的质心间距离。 四、使用科学观察和科学实验验证万有引力定律理论 牛顿的万有引力定律是经过科学观察和科学实验的检验后才得到普遍承认的,哈雷慧星回归周期的预言被证实以及海王星的发现在天王星发现都证实了万有引力定律的准确性。

万有引力公式 线速度 角速度 向心加速度 向心力 两个基本思路 1.万有引力提供向心力:r m r n m ma r T m r m r v m r M G ωππω======22222 2244m 2.忽略地球自转的影响: mg R GM =2 m (2 g R GM =,黄金代换式) 一、测量中心天体的质量和密度 测质量: 1.已知表面重力加速度g ,和地球半径R 。(mg R GM =2m ,则G gR M 2= ) 2.已知环绕天体周期T 和轨道半径r 。(r T m r Mm G 2224π= ,则2 3 24GT r M π=) 3.已知环绕天体的线速度v 和轨道半径r 。(r v m r Mm G 22=,则G r v M 2=) 4.已知环绕天体的角速度ω和轨道半径r 。(r m r Mm G 2 2ω=,则G r M 32ω=) 5.已知环绕天体的线速度v 和周期T 。(T r v π2=,r v m r M G 22m =,联立得G T M π2v 3=) 测密度: 已知环绕天体的质量m 、周期T 、轨道半径r 。中心天体的半径R ,求中心天体的密度ρ 解:由万有引力充当向心力

r T m r Mm G 2224π= 则2 324GT r M π= ——① 又3 3 4R V M πρρ? == ——② 联立两式得:3 23 3R GT r πρ= 当R=r 时,有2 3GT π ρ= 二、星球表面重力加速度、轨道重力加速度问题 1.在星球表面: 2 R GM mg =(g 为表面重力加速度,R 为星球半径) 2.离地面高h: 2 ) (h R GM g m += '(g '为h 高处的重力加速度) 联立得g'与g 的关系: 2 2 )('h R gR g += 三、卫星绕行的向心加速度、速度、角速度、周期与半径的关系 1.ma r M G =2m ,则2 a r M G =(卫星离地心越远,向心加速度越小) 2.r v m r Mm G 2 2=,则r GM v = (卫星离地心越远,它运行的速度越小) 3.r m r Mm G 22ω=,则3r GM =ω(卫星离的心越远,它运行的角速度越小) 4.r T m r Mm G 22 24π=,则GM T 3 2r 4π= (卫星离的心越远,它运行的周期越大)

课题牛顿运动定律和万有引力定律 教学目标本章讲述牛顿运动定律,进一步研究了物体运动状态变化的原因,揭示出运动和力之间的本质关系及万有引力定律及其应用。 重难点 透视宇宙速度、人造地球卫星,万有引力定律的应用。B 考点质点间的万有引力表达式:F万=G 知识点剖析 序号知识点预估时间掌握情况 1牛顿第二定律30 2圆周运动30 3质点间的万有引力表达式:F万=G30 4圆周运动中的向心力:F向=ma向=m=mRω230 5 教学内容 一、考试要求 1.牛顿第一定律、惯性 B 2.牛顿第二定律、质量 B 3.牛顿第三定律 B 4.牛顿定律的应用 B 5.超重和失重 A 6.圆周运动 B 说明:1.处理物体在粗糙面上的问题,只限于静止或已知运动方向的情况。 2.不要求用牛顿定律列方程处理两个或两个以上物体的运动问题。 3.有关向心力的计算,只限于向心力是由一条直线的力合成的情况。 4.不要求推导a=v2/R 二、知识结构

其中牛顿第一定律说明物体的运动并不需要外力来维持,确定了力的含义即 力是改变物体运动状态的原因,并给出了惯性的概念,牛顿第三定律说明物体间 力的作用是相互的,即力总是成对出现的并且同时增减,同时消失。而牛顿第二 定律反映了力与物体运动状态改变的具体关系。圆周运动和天体运动的动力学特 征可以用牛顿定律的关系式来反映,这里的加速度为向心加速度。 三、知识点、能力点提示 1.牛顿第一定律,提出了惯性的概念,力的定义。 2.牛顿第二定律,包含了力和质量的量度定义。 (1)表达式:a∝∑F/m (2)分量式:∑F x=ma x,∑F y=ma y (3)牛顿第二定律的瞬时性、矢量性 (4)力的独力作用原理:F1=ma1,F2=ma2,… 3.牛顿第三定律,阐明物体间相互作用的关系。 4.失重和超重.视重大于重力G=mg叫超重;小于重力叫失重。 5.圆周运动中的向心力:F向=ma向=m=mRω2 6.万有引力定律及其应用 (1)质点间的万有引力表达式:F万=G (2)人造卫星计算公式:=mrω2=mR 第一宇宙速度v=,R为地球半径。 讲解较细,理解的较好,但课下需多做题熟悉公式 课堂 总结 课后作业教材解析习题,熟悉课本 课堂反馈: ○ 非常满意 ○ 满意 ○ 一般 ○ 差 字: 校长签字: ___________ 日期

高中物理必修二第六章第三节 【教材分析】 万有引力定律是本章的核心,从内容性质与地位上看,本节内容是对上一节“太阳与行星间的引力”的进一步外推,即:从天体运动推广到地面上任何物体的运动;又是下一节掌握万有引力理论在天文学上应用的学习的基础。本节重点内容是理解万有引力定律的推导思路和过程,掌握万有引力定律的内容及表达公式,知道万有引力定律得出的意义,知道任何物体间都存在着万有引力,且遵循相同的规律。本节难点是物体间距离的理解。另外本节内容还注重是对学生“科学方法”教育和“情感态度与价值观”的教育:使学生认识科学研究过程中根据事实和分析推理进行猜想、假设和检验的重要性,培养学生的推理能力、概括能力和归纳总结能力;本节结合“月—地检验”,经历思维程序“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测→验证结论”培养学生探究思维能力;使学生学习科学家们坚持不懈、勇往直前和一丝不苟的工作精神,培养学生良好的学习习惯和善于探索的思维品质。 【学情分析】 上节内容中,学生用所学的“圆周运动”、“开普勒行星运动定律”和“牛顿运动定律”知识,经历了一系列科学探究过程,得出了太阳与行星间的引力特点,学生对天体运动的研究产生了极大的兴趣和求知欲。本节课教师再引导学生从太阳与行星间引力的规律出发,根据类比事实将“平方反比关系”的作用力进行猜想,假设和推广,从太阳对行星的引力到地球对月球的引力,再到任意物体间的吸引力都满足“平方反比的关系”。学生会带着好奇和探究意识以及必要的检验论证,一路探究下去,最终得出万有引力定律。使学生在理解掌握万有引力定律的基础上,培养了探究思维能力和良好的思维品质,为学生终身发展打下基础。 【教学流程】 【教学目标】 一、知识与技能 1.理解万有引力定律的推导思路和过程。

万有引力定律的发现与探究过程分析 ——兼论如何在教学中展示知识形成过程 北京教育学院吴剑平 引言 物理学的发端始于人类对理解星体运行的追求。三百多年前,万有引力定律的发现堪称人类文明与理性探索进程中最壮丽的诗篇,其所体现出的科学智慧的震撼力,至今仍为世人所叹服。李政道先生在回答是什么使他走上献身物理学研究的道路时曾说过,是物理学中那些具有普适性的物理法则和概念深深打动了他,激发了他深入探究的兴趣。万有引力定律就是这样一条具有简约性和普适性的自然法则,它第一次把看似毫不相关的地上与天上运动统一起来,第一次揭示大自然的对称和谐与物理规律表达简洁而含蓄的内在美,并作为牛顿的“从运动现象研究自然力”的又一个科学思辨范例,而不断为历代科学家所效仿。因此万有引力定律的教学绝不能仅限于具体知识的讲解、记忆与实际的(习题)应用,更应强调人类对天体运动的认识以及建立万有引力定律的探究过程,把教学重点放在“引导学生体会万有引力定律发现过程中的思路和方法”上。然而,除了教材与教参已有的介绍外,我们对物理学史上这段辉煌史实真正了解多少?我们能否把握整个发现过程中的探索脉络,并将从中领悟到的思想精髓介绍给学生?由此看来,要教好新教材中的万有引力定律一章,适当扩展相应的知识背景,了解有关牛顿引力理论的现代评述,就显得十分必要了。 本专题将着重探讨以下几个问题:(1)如何正确评价“地心说”与“日心说”的作用?(2)开普勒是如何导出行星三定律的?(3)牛顿如何从开普勒三定律推导出引力的平方反比定律(圆轨道、椭圆轨道)?(4)牛顿是如何解决引力定律的普适性的? 一、行星视运动及其天文观测常识 讨论开普勒三定律与万有引力定律离不开人类对行星运动的天文观测,这其中涉及我们不十分熟悉的天文知识。 1.天球及其坐标系 研究天体位置和运动而引进的假想圆球。由于天体与观察者距离远大于地球的移动距离,可将其视作散布于以观察者(地球)为中心的一个圆球面上。实际应上是将天体投影到半径任取(可视作无穷大)的天球面上。为定量表示天体投影在天球上位置和运动,需要建立以地球为中心的参考系,常用的坐标系有: (1)赤道坐标系:地球赤道平面延伸后与天球相交的大圆称作天赤道,地轴(自转轴)延伸线与天球相交两点称作北南天极,过天极的大圆称为赤经圈,与天赤道平行小圆称作赤纬圈。 (2)黄道坐标系:以地球绕太阳公转的轨道平面称为黄道面,其与天球相交的大圆称作黄道,地球轨道面的法线与天球交点称为北南黄极,该坐标系同样划分有黄经圈与黄纬圈。 赤道面与黄道面有23027/的交角,两者相交的两点称作春分点与秋分点。如图1所示。 黄极 黄道 图 1

万有引力定律的建立过程及意义 万有引力定律的发现,是17世纪自然科学最伟大的成果之一。苹果的落地引起了牛顿科学的遐想,在通过大量数学计算后推导出了著名万有引力定律。 然而万有引力定律的确立,却并非牛顿一个人的功劳。在牛顿研究万有引力之前,已有不少人从事这个问题的研究,如第谷、开普勒。此外和牛顿同时代的科学家,如胡克、哈雷、惠更斯、伦恩等,对万有引力定律的建立也有贡献。正如牛顿本人所说:“我之所以有这样的成就,因为我是站在巨人们的肩膀上的。” 丹麦天文学家第谷花费多年时间进行观测行星,编制了篇幅庞大、高度精确的星表。而后德国数学家、天文学家、物理学家开普勒对第谷的星表进行整理研究,最终提出了行星运动三定律。这些对于牛顿提出万有引力定律具有至关重要的作用。此外,惠更斯的向心力公式,胡克、哈雷、伦恩重力问题的研究都给予了牛顿不少启发。 1665-1666年,因为瘟疫流行,牛顿从剑桥大学回到家乡。而看到苹果偶然落地引发了牛顿思考引力问题。之后1684年,牛顿做了《论运动》的演讲,明确叙述了向心力定律,证明了椭圆轨道运动的平方反比关系。此后不久,又在一篇关于物体在均匀介质中的运动的论文中定义了质量概念,并探讨了引力与质量的关系。这些将牛顿引向了万有引力定律的发现。 牛顿设想了从高山上平抛一个铅球的理想实验,他认为当发射速度足够大时,铅球将可能绕地球运动而不再落回地面,指出月球也可以由于重力或者其他力的作用使其偏离直线形成围绕地球的运转。牛顿通过一个靠近地面的“小月球”的运动的思想实验,论证了“使月球保持在它轨道上的力就是我们通常称的为‘重力’的那个力。” 接着,牛顿根据向心力公式和开普勒三定律推导了平方反比关系。牛顿证明,由面积速度定律可以得出物体受中心力的作用,由轨道定律可以得出物体这个中心力是吸引力,由周期定律可以得出这个吸引力与半径的平方成反比。并且通过同磁力的类比,得出“这些指向物体的力应与这些物体的性

人教版必修二《万有引力定律》教案万有引 力定律》 教学设计

2012-03-09 万有引力定律 教学设计 【教材分析】 通过学习太阳与行星间的引力,探究地球与月球、地球与地面上的物体之间的作用力是否与太阳与行星间的作用力是同一性质的力,从而得出了万有引力定律。由万有引力定律得到的一系列科学发现,不仅验证了万有引力定律的正确性,而且表明了自然界和自然规律是可以被认识的。万有引力定律是所有有质量的物体之间普遍遵循的规律,引力常量的测定不仅验证了万有引力定律的正确性,而且使得万有引力定律能进行定量计算,显示出真正的实用价值。 教学过程中的关键是对万有引力定律公式的理解,知道公式的适用条件。教学中可灵活采用教学方法以便加深对知识的理解,比如讲授法、讨论法等。 教学重点万有引力定律的理解及应用. 教学难点万有引力定律的推导过程. 课时安排1课时 三维目标 知识与技能 1、了解万有引力定律得出的思路和过程. 2、理解万有引力定律的含义并掌握用万有引力定律计算引力的方法. 3、记住引力常量G并理解其内涵. 过程与方法 1、了解并体会科学研究方法对人们认识自然的重要作用. 2、认识卡文迪许实验的重要性,了解将直接测量转化为间接测量这一科学研究中普遍采用的重要方法. 情感态度与价值观 通过牛顿在前人的基础上发现万有引力的思想过程,说明科学研究的长期性、连续性及艰巨性。 【教学过程】 导入新课(故事导入) 1666年夏末一个温暖的傍晚,在英格兰林肯郡乌尔斯索普,一个腋下夹着一本书的年轻人走进他母亲家的花园里,坐在一颗树下,开始埋头读他的书.当他翻动书页时,他头顶的树枝中有样东西晃动起来,一只历史上最著名的苹果落了下来,打在23岁的伊萨克·牛顿的头上.恰巧在那天,牛顿正苦苦思索着一个问题:是什么力量使月球保持在环绕地球运行的轨道上,以及使行星保持在其环绕太阳运行的轨道上?为什么这只打中他脑袋的苹果会坠落到地上?(如下图所示)正是从思考这一问题开始,他找到了这些问题的答案——万有引力定律. 这节课我们将共同“推导”一下万有引力定律.

万有引力定律的发现过程 自哥白尼建立日心说到开普勒提出行星运动三定律,行星运动的基本规律已被发现,给进一步从动力学方面考察行星的运动提供了条件.到17世纪后半期,已有一些学者,其中包括著名物理学家胡克。认为天体之间存在着相互作用的引力,行星的运动是由太阳对它们的引力引起的。胡克等人甚至推测到太阳对行星的引力的大小跟行星与太阳之间的距离的平方成反比、但是他们都不能证明行星所做的椭圆运动是平方反比律的.对引力大小的数量级也一无所知。1684年,这个问题在英国皇家学会争论颇为激烈,天文学家哈雷和数学家雷恩都不能解决这个疑难,胡克虽然声称他已得解,却拿不出一个公式.同年8月,哈雷带着这个问题来请教牛顿,才知道牛倾已经解决了这个问题。在哈雷的敦促下,牛顿于1684年12月写出了了《论运动》一文,阐明了他在地面物体动力学和天体力学方面获得的成就。1687年,他又发表了著名的《自然哲学的数学原理》,全面地总结了他的研究成果,他所发现的万有引力定律,也在这部著作中得到了系统而深刻的论证.这些论证对于在物理理论中已经确立的定律,新的假说、实验观测和理论推导之间的相互作用,提供了一个极好的范例.研究牛顿留给人们的文献可以看到,他发现万有引力定律的思路大体如下: (1)牛顿首先证明了,一个运动物体,如果受到一个指向固定中心的净力作用,不论这个力的性质和大小如何,它的运动一定服从开普勒第二定律(即等面积定律);反过来,行星运动都服从开普勒第二定律,它们就都受到一个向心力时作用. (2)牛顿又证明,一个沿椭圆轨道运动的物体,如果受到指向椭圆焦点的向心力,这个力一定跟物体与焦点的距离的平方成反比. (3)牛顿认为,行星所受的向心力来源于太阳的引力;卫星所受的向心力来源于行星的引力而地球吸引月球的引力,跟地球吸引树上的苹果和任何一个抛出的物体时显示出来的重力,是同一种力.这就是说,天体的运动跟地面上物体的运动,有着共同的规律,地球重力,也是随着与地心距离的增大按平方反比律而减弱的,牛顿通过计算证明,由于月球与地球的距离是地球半径的60倍,月球轨道运动的向心加速度应该等于地面上重力加速度的1/3600。这就是著名的月地检验,它跟实际测量的结果符合得相当好. (4)牛顿根据他自己提出的作用和反作用定律,推论引力作用是相互的地球作用在质量是m的物体上的引力大小恰好等于质量为m的物体作用在地球的引力. (5)在一定的地点,石块所受的重力随石块的质量m而增加,即F与m成正比,.另一方面,如果行星的质量M改变,石块所受的重力也必将随之而改变.也就是说,如果石块与地球的距离R不变,不只有F与m成正比,而且有F与M成正比.

五、万有引力 1、开普勒三定律: ⑴开普勒第一定律(轨道定律):所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上 ⑵开普勒第二定律(面积定律):太阳和行星的连线在相等的时间内扫过相等的面积 ⑶开普勒第三定律(周期定律):所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等 对T 1、T 2表示两个行星的公转周期,R 1、R 2表示两行星椭圆轨道的半长轴,则周期定律可表示为32 312221R R T T = 或k T R =3 3,比值k 是与行星无关而只与太阳有关的恒量 【注意】:⑴开普勒定律不仅适用于行星,也适用于卫星,只不过此时k T R =33 ‘ ,比值k ’ 是 由行星的质量所决定的另一恒量。 ⑵行星的轨道都跟圆近似,因此计算时可以认为行星是做匀速圆周运动 ⑶开普勒定律是总结行星运动的观察结果而总结归纳出来的规律,它们每一条都 是经验定律,都是从观察行星运动所取得的资料中总结出来的。 例题:飞船沿半径为R 的圆周绕地球运动,其周期为T ,如果飞船要返回地面,可在轨道上的某一点A 处,将速率降低到适当数值,从而使飞船沿着以地心为焦点的椭圆轨道运动,椭圆和地球表面在B 点相切,如图所示,如果地球半径为R 0,求飞船由A 点到B 点所需要的时间。 解析:依开普勒第三定律知,飞船绕地球做圆周(半长轴和半短轴相等的特殊椭圆)运动时,其轨道半径的三次方跟周期的平方的比值,等于飞船绕地球沿椭圆轨道运动时,其半长轴的三次方跟周期平方和比值,飞船椭圆轨道的半长轴为 2 R R +,设飞船沿椭圆轨道运动的周期一、知识网络 二、 画龙点睛 概念

从开普勒定律到牛顿万有引力定律 [摘要]:在高中阶段甚至大学的普通物理中,从开普勒三定律到万有引力定律的推导都是在简化之后的圆轨道上进行的。本文从椭圆轨道出发,推导出了万有引力定律。 [关键词]:万有引力定律、开普勒定律、行星运动、椭圆轨道、极坐标 [正文] 高中阶段,由于缺少数学知识,从开普勒定律到万有引力的推导只能在简化之后的圆轨道上进行。甚至大学阶段,普通物理的教材中,也采用了这个方法。本文力图从原始的椭圆轨道入手,导出万有引力定律。当然,这个过程不可能不涉及高等数学的知识。首先我们做一个准备工作,然后再集中考虑推导的过程。如果“准备”中的知识已完全清楚,则可以直接考虑定律的推导了。 第一部分 准备 一、极坐标中的椭圆方程 椭圆定义为到定点的距离与到定直线的距离之比为常数e 的点的集合。 如图1所示,在极坐标中,Ox 为极轴l 是垂直于极轴的定直线,它与O 点的距离为p 。由椭圆的定义可知: e r p r =+θ cos 整理可得: θ cos 1e pe r -= (1) 二、极坐标中的位置矢量 x O θ 图1 l r

极坐标中,r 表示从原点到曲线上一点的距离,如果我们以原点O 为参考,则r 实际上只表示出了位置矢量的大小。为了明确其方向,我们沿着r 所在的直线做出单位矢量i 作为径向单位向量。另外,将i 旋转2 π 得到j 作为横向单位向量。显然物体的位置矢量可表示为: ri =r (2) 上式中等号右边的r 表示的是位矢的大小,i 表示的位矢的方向。但是应当注意的是,不管是r 还是i ,都不一定是常量。这和直角坐标系中的单位向量是常量是有区别的。 另外,r 和i 都是θ的函数,在运动学中θ又是时间t 的函数。所以,r 和i 都是时间t 的函数,所以我们也可以说位置矢量r 是时间的函数。 在这里,我们必须清楚的是,极坐标中的矢量表示和用极坐标表示函数关系并不完全是一回事。若用极坐标表示数量关系,我们只需要用标量式()θr r =即可,在表示矢量时,我们不得不在这个基础上加上了单位向量i 。 三、极坐标中的速度和加速度 下面我们先求单位向量对时间的导数。 在图3中,以Ox 方向为x 轴,O 为原点,垂直Ox 向上为y 轴建立直角坐标系,用ξ、 η表示沿x 轴、y 轴的单位向量,则i 、j 可分别表示为: θηθξsin cos +=i x 图3 r i j θd θ O Δi θd x O θ 图2 r i j

☆牛顿与万有引力定律☆ ―中国科大.李弦(李涧心),2011.9,摘抄自《世界文明史》,重排于2013.1。 伊萨克·牛顿,1642年生于英国林肯郡格兰赛姆区的伍耳索普村。12岁时他寄宿在克拉克的药店楼上。克拉克提供各种实验材料,满足牛顿的实验爱好。克拉克的女儿与他十分要好,后来却另嫁他人,因此牛顿一直独身。 牛顿享年84岁。他从事专业的研究上在1661年考入剑桥大学开始的。巴罗教授举荐了牛顿,并向他讲述了伽利略、哥白尼的事迹。后来,牛顿留校从事科研活动。文艺复兴运动后的欧洲科技取得了极大的进步。阿基米德的力学、开普勒的天文学和笛卡尔的解析几何学,都成了牛顿唾手可得的理论依据。牛顿曾经这样说,“我”站在巨人的肩上,也建立了自己一套独有的研究方式。不久,牛顿归纳出二项式数学定理,形成微积分,然后用三棱镜分解白光并计算出不同彩色光的折射率。后来,牛顿通过自己制作的望远镜发现木星的四颗卫星,同时在非线性方程中形成了新的求解思路。 牛顿的第一篇公开发表的论文是阐明光的粒子性。这与胡克提出的光的波动性相抵触。直到20世纪,两种学说依然并存,人们都承认光的波粒二重性。 1679年,牛顿的论敌胡克也意识到引力的平方反比定律,但无法确定,只得向牛顿请教。牛顿从苹果落地中受到启发,然后在微积分的基础上结合开普勒的天文学和伽利略动力学成果,先推出自由落体定律,然后又提出牛顿三大定律,形成空间、时间、质量与力的关系式,总结出万有引力定律。这个定律适合于一切宇宙天体的运行。 在天文学家哈雷的帮助下,1685-1687年,结合牛顿三大运动定律与万有引力定律的学术著作《数学原理》写成并出版,形成牛顿力学的新体系。行星运动、落体运动、摆体运动、微粒运动、振子运动、潮起潮落以及各种与运动有关的力学问题迎刃而解。1704年,牛顿的《光学》又交付出版。力学、光学和二项式定理等等,奠定了他在科学史上的地位。

第三章第三节万有引力定律的应用教学设计 课标分析: 本节课是在学习了万有引力定律的基础上,应用万有引力定律求解天体的质量和发现新的天体等,让学生感受万有引力定律经受了实践的检验及其取得的巨大成功,进而理解万有引力理论的巨大作用和价值。 教材分析: 本节内容是这一章的重点,是万有引力定律在实际中的具体应用,利用万有引力定律除了可求出中心天体的质量外,还可发现未知天体。本节是“应用+检验”性的内容,着重讲清应用思路,通过本节课的学习,重点要使学生深刻体会科学定律对人类探索未知世界的作用,激起学生对科学探究的兴趣,培养学生热爱科学的情感。 学生分析: 学生要运用已有的概念和知识以及力和运动之间的关系,根据实际问题建立合理的物理模型,通过归纳总结、逻辑推理来解决问题。 教学目标: 知识与技能: 1、了解万有引力定律在天文学上的重要应用。 2、会用万有引力定律计算天体的质量。 过程与方法: 1、理解运用万有引力定律处理天体问题的思路、方法,体会科学定律的意义。 2、了解万有引力定律在天文学上的重要应用,理解并运用万有引力定律处理问题的思路方法。 情感、态度与价值观: 1、通过测量天体的质量、预测未知天体的学习活动,体会科学研究方法对人类认识自然的重要作用,体会万有引力定律对人类探索和认识未知世界的作用。 2、通过对天体运动规律的认识,了解科学发展的曲折性,感悟科学是人类进步的动力。 教学重难点: 重点:运用万有引力定律和圆周运动公式计算天体的质量。 难点:在具体的天体运动中应用万有引力定律解决问题。 教学安排:1课时 教学方法:问题驱动法、小组合作互动探究法 教学资源:多媒体课件、学生学习学案 教学过程:

牛顿万有引力定律的发现及其在天文学上的应用 摘要:当一个苹果落在你的头上时,你可曾知晓,这是大自然赐予人类开启宇宙奥妙的钥匙?无心的人也许会对此 报以淡然一笑,可有志者却花上毕生的精力。小小的苹果 为什么会掉下来,而偌大的月球和其它比地球大几十倍甚 至几百倍的天体却悠然地悬挂在夜空?小小的苹果和这 无边的宇宙,本来它们之间怎能有如此紧密的联系?是人 类独有的想象力和创造力在世界万物中构建着必然的关 系,就像太阳系里的恒星和行星一样,在万有引力的作用 下,组合成一个完美的整体,一幅完美的图画。万有引力 定律是牛顿最著名的科学发现之一,正是这个发现奠定了 天体力学的基础,并导致牛顿建立他的“宇宙系统”。他 将地球上的和天上物质的运动规律和相互作用统一起来, 主要是探索和发现万有引力定律来实现的。万有引力定律 的发现经历了20年的曲折道路。本文就万有引力定律的 发现及其在天文学上领域的应用做一个系统的介绍、论证 和评述。 关键词:万有引力万有引力定律离心力向心力 引力平方反比定律 引言:万有引力定律的发现有着深远的意义,可谓是前无古人,后无来者。万有 引力定律的发现经历了二十年的漫长时间。它的发现为人类做出了历史性贡献,特别是 在天文学领域,它使漫漫宇宙变成了一幅完美的图画。但是万有引力定律的发现必须从 离心力概念和向心力概念到引力平方反比思想到离心力定律和向心力定律到引力平方 反比定律再到万有引力与质量乘积成正比,最后再到万有引力定律这样一个发展顺序。 这个顺序必须紧紧相连,否则这个定律是无法发现的。而且历史上只有牛顿在漫长的时

间中是沿着这一顺序才最终发现的。 一.引力思想的起源 长期以来流传的一种关于万有引力定律发现的说法是牛顿在1665—1666年间因剑桥流行瘟疫而返回故乡林肯郡的家中,一天在后花园的苹果树下乘凉时,见到苹果落在地上。于是,他就想苹果为什么落在地上而不到天上去呢?循此推想下去,使他在这期间发现了万有引力定律。这种说法流传了200多年,影响很广,因此要探讨这个定律的发现,还得先说说牛顿引力思想的起源。 古希腊时代,斯多葛学派认为一切东西都向宇宙的中心落下,正是这种自然的运动倾向体现出“重力”,而伊壁鸠鲁认为宇宙的中心是不存在的。但是,亚里士多德从他的“地心说”出发,认为地球是宇宙的中心。这表明,亚里士多德主张重力指向地心。后来直到哥白尼在1543年发表的〈〈天体运动论〉〉中,提出“日心地动说”之后,伽利略在1632年发表的关于〈〈托勒密和哥白尼两大宇宙系统的对话〉〉一书中,提出了离心力和向心力及其相等和方向相反的概念。这表明可能在牛顿之前,最早提出离心力和向心力概念的,而且牛顿在1665年之前看过伽利略的文章。此外,从牛顿在1665—1666年间首先发现离心力定律的过程和情况来看,伽利略的离心力和向心力思想对牛顿后来的发现起了启迪和先导作用。也就是说牛顿在1665年之前已经具有了离心力和向心力概念的思想。 那么,对于另一个概念—引力平方反比思想是如何产生的呢?谈到这里,应当特别指出的是另一个天文学家—法国的布里阿德(1605—1694),他在1645年发表的一本名为“Astronomia philolacia”小册子中,认为太阳的动力或引力在性质上应“与粒子的力相似,像光的亮度与距离的关系那样,应当以与距离的平方成反比的关系取而代之”。这表明他在1645年就预言过引力平方反比关系,而且后来胡克在给牛顿的信中也说引力平方反比关系来源于布里阿德。所以这都说明牛顿的这种想法(1665—1679)很可能起源于布里阿德。 本文后面将谈到牛顿在1665—1666年间已经知道引力平方反比关系。长期以来很多著作中都认为这是牛顿从他发现的离心力定律和开普勒第三定律算出来的,有迹象说明那时他很可能知道布里阿德的引力平方反比思想,同时在其它著作中也表明牛顿不仅在1669年之后肯定知道布里阿德的引力平方反比关系,而且也基本上得出他在1665—1666年间已经知道这个关系的初步想法。 另外在本文中必须阐明的是牛顿在1665—1666年间剑桥流行瘟疫期间,因为“苹果”落地而发现的万有引力定律说法,按牛顿在〈〈流水帐〉〉和普茨茅斯家族提交的牛顿手稿集子中夹的条子来看,说的是引力平方反比定律,而不是万有引力定律。同时,胡克向牛顿争的是引力平方反比定律的发现权,而不是万有引力定律的发现权。万有引力定律的发现,必须经过发现引力平方反比定律和万有引力与质量乘积成正比这两个重要阶段,这个道理很明显。同时对于引力平方反比定律和引力平方反比思想应该加以区别,因为这种思想在牛顿之前已经出现,而且将它转变成定律必须经过理论上的论证和实践上的验证。本文后面将说明牛顿在1665—1666年间和1679年左右,只具有这种思想,虽然企图论证和验证,但都失败了,只是在1684年写的〈〈运动论〉〉一文的手稿中才基本上实现了这个宿愿。 所以并不是说牛顿在1665—1666年间就已经发现了引力平方反比定律更不是万有引力定律,而只能说牛顿在1665年左右对伽利略在1632年提出的离心力和向心力的初步想法和布里阿德在1645年提出的引力平方反比关系的思想是了解的。或者说他在此时只具备了引力平方反比思想而不是发现了引力平方反比定律。