中国服饰文化——苗族

中国是个多民族的国家,有着悠久的历史,而中国服饰如同中国文化,详细的了解了中国服饰,那么一部分的中国文化就尽收眼底了,而中国服饰又是各民族互相渗透及影响而生成的。但因1840年后,西洋文化浸袭着中国本土文化,许多沿海大城市,尤其是上海这样的大都会,因华洋杂居,得西方风气之先,服饰也发生潜在的变革。外国衣料因价廉渐为人所欢迎,费工费时,工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐地衰落,西方缝纫方式逐渐流行起来。

以至今天,中国本土的传统服饰,仍被人忽略,而少数民族服饰就更不被人知晓。所以今天这篇论文所想阐述的是——少数民族服饰文化(苗族篇)。

我想,一提到少数民族服饰,大家不禁想起苗族服饰,他们给人印象最深的就是他们满身的银饰装配,那么,就让我们从了解他们的历史文化开始吧。

苗族是一个历史悠久的民族,他们的先民在先秦时代就生活在长江中游地区。他们的历史可上溯至尧、舜、禹时代。战国时吴起说:“昔者,三苗之居,左彭蠡之波,右洞庭之水,文山在其南,衡山在其北”。这个“三苗”或“三苗国”的地域,在今江汉、江淮平原和江西、湖北、湖南一带。春秋战国时期,苗族先民生活在荆楚地区被称为“荆蛮”。“三苗”后裔“荆蛮”势力的兴起,大约在商朝前,成为后来掘起的楚国的主要居民之一。秦汉至南北朝时期,因苗族先民生活在五溪、武陵地区而被称为“五溪蛮”、“武陵蛮”、“长沙蛮”等。到唐、宋及其以后时期,苗族随着社会经济发展和人口的繁盛,在祖国南方再度呈现出自己的重要影响,引起了唐、宋及其以后各王朝的注目。各中央王朝与苗族的关系亦日渐密切,对苗族的认识也有所增强,于是“苗”遂从若干少数民族混称的“蛮”中脱离出来,作为单一民族的族称重现于文献之中。现在苗族分布的状况,大约成形于汉唐时期。

苗族有着漫长的历史,而考古的发现也体现出苗族人民的智慧,如:

沙马王堆出土的大量织品中,使用最多的刺绣技法锁绣(或辫绣)、云草纹样和起毛锦及组带,我们均可以从世传的黔东南苗族服饰中找到。两相比较,如“信期锈”中的茱萸纹与现黔东南雷山和台江的锁绣技法,起毛锦与现还普遍流行的黔东南花椒布和组带花带纺织等,不论技法、

纹样使用都极其相似。

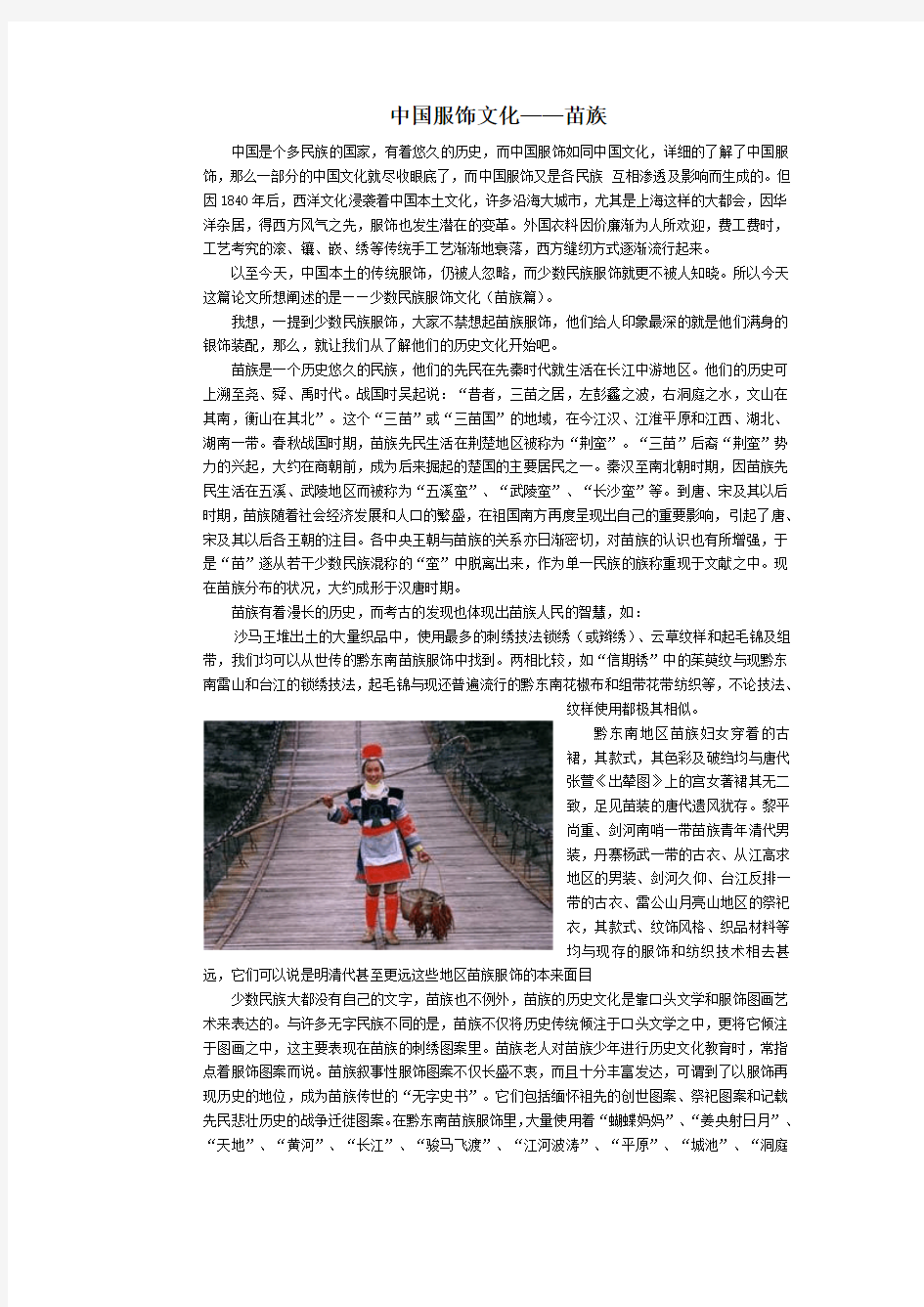

黔东南地区苗族妇女穿着的古

裙,其款式,其色彩及破绉均与唐代

张萱《出辇图》上的宫女著裙其无二

致,足见苗装的唐代遗风犹存。黎平

尚重、剑河南哨一带苗族青年清代男

装,丹寨杨武一带的古衣、从江高求

地区的男装、剑河久仰、台江反排一

带的古衣、雷公山月亮山地区的祭祀

衣,其款式、纹饰风格、织品材料等

均与现存的服饰和纺织技术相去甚远,它们可以说是明清代甚至更远这些地区苗族服饰的本来面目

少数民族大都没有自己的文字,苗族也不例外,苗族的历史文化是靠口头文学和服饰图画艺术来表达的。与许多无字民族不同的是,苗族不仅将历史传统倾注于口头文学之中,更将它倾注于图画之中,这主要表现在苗族的刺绣图案里。苗族老人对苗族少年进行历史文化教育时,常指点着服饰图案而说。苗族叙事性服饰图案不仅长盛不衷,而且十分丰富发达,可谓到了以服饰再现历史的地位,成为苗族传世的“无字史书”。它们包括缅怀祖先的创世图案、祭祀图案和记载先民悲壮历史的战争迁徙图案。在黔东南苗族服饰里,大量使用着“蝴蝶妈妈”、“姜央射日月”、“天地”、“黄河”、“长江”、“骏马飞渡”、“江河波涛”、“平原”、“城池”、“洞庭

湖”等母题图案,这些图案均显示着苗族历史发展的轨迹。

“蝴蝶妈

妈”刺绣图案主

要在女服的两袖

和围腰上。传说蝴

蝶妈妈是由枫树

心变的,所以蝴蝶

妈妈居于枫树之

上,这图案被苗家

人视若神灵,因为

蝴蝶妈妈生养了

苗族的祖公姜央。

在女服刺绣中,还

常看到“姜央兄妹合磨成亲”这个关于人类起源的图案以及表现远古神话“姜央射日月”的图案。从枫树生蝴蝶妈妈、蝴蝶妈妈生姜央到姜央合磨成亲再造人类至姜央射日月,这些富于神话色彩的服饰图案,追溯了苗族先民从母系发展至父系时代的社会历史。

在苗族服饰图案中,更广泛的是记述苗族先民悲壮迁徙史的“黄河”、“长江”、“平原”、“城池”、“洞庭湖”、“骏马飞渡”等主题图案,它们是一部关于苗族先民社会历史的人体文化史书,生动地描绘了苗族祖先的生活和历史,表现了苗族先民如何经历战争风雨,跋山涉水流落他乡的这一历史事实。这些图案被视为苗族群体的标志而世代奉行着,不仅活着的人珍视它们,去世的人也必须穿戴着有这些图案的寿服才能下葬。只有这样,死者的灵魂才能返回祖先故地。

骑士组成,横贯在象征浑水河(黄河)的饰带

上。这些也被称为“人骑马”的图案相当引人注目。

回首展望苗族历史,这“骏马飞渡”是苗族先民悲壮

迁徙的见证。苗族远祖发祥和居住于中原地区。他们

以蚩尤为酋长,曾大败炎帝,称霸于北部中“骏

马飞渡”是苗族服饰和头冠上的珍品图案,由一排马

和马背上的原,代炎帝为政。但是,在与黄帝的征战

中,蚩尤兵败战死,苗族群龙无首,被迫向黄河以南

迁徙,在江淮地区建立起“三苗”国。江淮地区的洞

庭湖和鄱阳湖一带,土地肥沃,苗族先民在这里安居

乐业,但好景不长,禹征三苗的长期战争迫使苗族先

民继续南迁至武五陵溪地区,并逐渐分布至贵州、云

南、四川、广西、湖南等地。大约在汉唐之际,形成

了今天苗族居住的基本格局。苗族先民再次举族南

迁,都是在经历地大的战争失败之后进行的。在苗族

古歌《迁徙》中这样记载:战争中,他们出动数以万

计的骑兵与步兵与敌浴血奋战;战败后,就弃城南迁。到了新地方,又重建家园,“在老立修了一座座城池,在老立盖了一幢幢瓦房”。而后,敌人又来侵犯,他们又挥戈作战”,“千万匹战马,千万个战士,一齐向敌军冲杀”。战败了,他们又弃城南迁,又重建家园。在这场继续千年的战争中,苗族是悲壮的失败者,他们一次次被逐出家园,背井离乡,四处漂泊。这种反复重演的历史悲剧,在苗家人心灵中留下了深重的印记,使得他们将其流传于《古歌》中,再现于服饰上。苗族得以保存自身的民族个性,《古歌》和服饰图案

功不可没,其强调了苗族共同的血亲族源,强调了他们曾有的共同生存空间,使在漫长的迁徙过程中逐渐分离的苗族群体牢记共同的文化关联,令其不忘祖先历史。这些深厚、沉郁的服饰图案起初具有明显的功利目的,它不仅是祖先辛酸历史的见证,也是返回故土的路标。当严酷的现实打破了重返故里的希望时,人们便将其视为历史而世代传承下来,其功利目的逐渐为思想意义所取代。

苗族服饰有多少款式?一直是人们

讨论的话题,清代“百苗图”,芮逸夫先

生在影印《苗蛮图册》序中说:“绘画八

十二种人”。 1985 年北京出的《中国苗

族服饰》、《苗装》画册等书的前言记载,

苗族服饰大约有 130 种以上。贵州省

2000 年出的《贵州民族》画册记载,苗

族服饰有 170 多种。《中国民族服饰文化

图典》说:苗族有 100 多个支系,就有

100 多种服饰。多年来人们一直未弄清苗

族服饰类型的多少,今天我就此写一些台

江县境内的款式风格,苗族服饰最为丰富

多彩却是不争的事实。

其仅台江县境内苗族服饰款式风格,

就可分为方你、方鸠、方囊、嘎东、方白、

方秀、方黎、翁芒、后哨等九种类型,男

装简朴、女装繁华。男装有对襟或大襟右

衽上衣两大类。中青年男子多着对襟上衣,老年男子多穿右衽长衫,包青布头帕;下着一尺许宽的大裤脚。近年来,大部分地区中青年男子多穿中山装。女装有右衽大襟和胸前交叉圆领两类,每类又有众多的样式和盛装、便装之分。除部分地区经过改进的女便装外,绝大部分地区的苗族妇女的盛装衣裙,保存着浓厚的民族特色。

那就让我们逐个了解一下苗族服饰的款式风格吧!

方你型:

幼女戴瓢形花帽,五六岁即蓄发穿耳,十六岁以后挽髻,按逆时针方向换成螺纹状发髻,置于头顶中央,髻后根部横插一油黄色半月形木梳,代笄约发,保持发髻稳固。便装时,包一块用浅蓝色方格布制成长的方型头帕,打结于梳子下方,很少露头发,耳戴圆形牛鼻或梅花形大耳环。盛装时,头包一块较硬的藏青色长方形头帕,讲究起角,起直线,帕的两角交叉于梳子上方,用针别住,起燕尾形,称为“富代给”。着银饰时,不包头帕,头戴银冠,前插银钗、银角(呈牛角状),右插银簪,后插银梳,头髻插满各种形状的凤鸟,花果等银花及珠链;颈带两三只项圈(链泡泡项圈,犁索项圈,六方项圈,实心项圈,猴子链项圈,环锁丝链项圈)和项链,高齐下颚,甚至隐住嘴巴。胸前配戴腰子形锁式“压领”,浮雕龙凤等图案。上衣为大领半体衣(即胸前交叉式),袖短而大,卷袖,后摆略长于襟,袖、肩、领等部位有花饰,领略后倾,苗语称“沤坝”。老年妇女的便装,喜用平挑花,即以绿色丝线在蓝色或青色土布挑绣叶子或小花朵,形成纹样规则的连续图案,以作衣袖等花饰。老年妇女盛装,喜着数幅小粗花和数纱平挑有几何图案的新装。青年女子则穿大朵大花,大幅大样,构成密集的段子花纹,银纹和“领各介”,在最好的自织纹布上,用编线卷积成的花衣等。花饰色采以红绿色为主,喜红衣绿花,浅蓝衣菜花和亮铜片镶成的狗牙瓣,集编卷、缠绣、织花、平挑花、十字挑花、贴花等工艺于一身。银衣以数十件四方形、长方形、圆形的银肩片、银背角片、银泡、小银铃等在衣服相应部位纵横交错镶缀而成。银饰图

案有人物、花草、飞禽走兽和几何图形,腰束银花腰带。裙子为桶形百褶裙比各地均长,盖及脚腕,无花饰。裙正方围有围裙帕,宽约48公分,帕面饰有各种方块花鸟图案,多用几何纹样的织花或线条粗壮的绣花,老年人则用无花饰的素帕。手饰空心镂花手钏,实心雕花手钏和犁索手钏等,一般戴两副以上。腿饰,老年妇女冬季均饰青土布裹腿,夏季饰家织青布或购买阴丹士林布缝制成的夹袜,袜后跟绣一长方形花草图案,袜尖及袜帮挑绣鸟类图纹。年轻女子无论冬夏,大多赤腿或穿商店买来的袜子。鞋有布鞋、胶鞋和草鞋,布鞋以青布或缎子作面,鞋帮绣花,鞋尖勾鼻,布壳纳底,无跟。草鞋为糯稻芯编织的平头无后跟的勾鼻无跟拖鞋。

方鸠型:

女子头髻挽法与方你同。但头前方发髻翻出,形成一宽面,便于插银角或罩头巾时成平面。平时裸头,古时包对角折叠的长方形青帕,与方你型差异不大。约在1940年前后,开始包白色长方形花帕(帕多系商店买来),包后发髻和梳子露在外面,两个帕角把耳盖住。盛装除花饰喜小幅小朵外,与方你型差异不大。便装为大襟左衽,并于襟的边缘和衣肩后部围钉一道栏杆花条,胸系花围腰,下着长裤,裤腿挑绣三道彩色花纹,工艺喜用十字挑花,贴花等,其余部分装饰与方你型相同。

方囊型:

女装复杂多样,讲究发式。常用几束假发参与真发挽髻,髻两边挽成两个圆圈,称为“鹰眼髻”。右边横插一根龙头形银簪,髻内插有银钎或银花,髻后插大银梳。便装以红、绿、蓝、白、青等棉纱参丝线织成长方型花格帕包头(包时顺边翻转折三四折,约宽二寸。由前额向反时针方向围头一圈余,两头交叉后,用巾头翻折插进额前接帖处扎紧)。包后发髻和梳子均露在外。80年代后,年轻女子在白布衬衣的肩、袖、领等部位绣上红、绿色化饰,缝制成夏便装。常服多穿长裤,并在前后各围一张织满花纹的围帕,与暗底暗花衣配套。盛装着百叠裙,裙身分为两段,下段短并用夹层,打折也不一致;下段打两折,上段打三折;在上下段连接处嵌锡片,并用深红色丝线插围一路,裙高亮而无花(裙子不合缝,为后围腰式,苗语称“裤坝”),长齐小腿肚。夏季赤足或穿凉鞋,冬季穿胶鞋或绣花勾鼻布鞋(鞋帮由两瓣合成,用青色缎子或丝绒制成并绣以花纹),很少穿草鞋。解放后,清水江沿岸村寨便装时,除中、老年妇女穿民族服饰外,年轻女子和儿童保留头饰,其余装束与汉族同。

嘎东型:

妇女头饰与方囊型稍同,将一块专制方形花格布帕顺边折后,朝顺时针方向(与方你型相反)包头一圈,把发髻大部分露出外面。但发髻挽得比方囊型大些,髻底略向后下拖。上装为大襟(无小领),左衽半体衣,较长,盖过臀部,领稍后倾。袖窄,冬季服饰袖较长,盖及手腕子。在裙子与衣角相接处,挑有三路横向细窄的红、黄、青彩色水纹,据当地口碑,上一路代表黄河,苗语称“翁仿”;中路代表长江,苗语称“翁育”;下路代表大西南,苗语称“翁方纳”,意即家乡(三路的变形图案则是山林、田园、牛羊、村庄、人物等,都与苗族古代迁徙史上的三大阶段,有着密切的关系)。裙子前面围有花裙帕,与裙同长,裙带有五彩丝穗。腿缠红,黄色编织的绑腿由踝部往上缠至膝部,呈环状形,并在缠齐小腿前留有一五彩丝穗,看去就显得脚上的分量很重。脚穿绣花鞋,不拔鞋跟。女童装最具特色,夏装衣袖无花,在肩部横钉约二三公分宽的两条纱绣花条,有的钉成十字形;冬季的夹衣有背部附以一块数纱绣成的几何纹样花块,约占有背部的三分之二,称为“欧降”,十五六岁后就不穿了。

方白型 :

男性老人留发,挽小髻,青年人多于头顶留一圈约0.2米的短发,喜包长约4.8米,宽约0.5米的长头巾,包时一圈圈的缠得整整齐齐,形如一小斗笠。喜用银饰,有细条银链和手钏,腰挂银牙签。上装为无领大襟右衽短服,盖及肚脐,腰束自织的青、白相杂的花格腰带,长约2.7米。老年人裤脚很大宽约0.4米,年轻人稍窄些,一般0.27米至0.4米。冬季裹腿,夏季穿草鞋。解放后,男子便装与汉族略同。

妇女挽云髻,头帕与围裙帕相同,只是花带窄些。包时,自额前向脑后将发髻包住,结扎于脑后,帕脚拖到背部。劳动时,将帕脚翻搭在发髻前方,带穗垂于额前。妇女上装为大襟右衽短服,无领无花,长盖过腹部;袖窄,长及手腕,后摆较长,盖及裙子下缘,当后围帕用,称“尾巴衣”。裙子盖过膝部,无花。前附藏青色无花围裙帕,帕上方两角钉有一根花带束腰,打结于背后。除夏季外,一般都打裹腿,裹脚为藏青色窄布,长两尺许。平常穿草鞋或赤足,布鞋极少见。解放后,已穿上胶鞋或凉鞋。方白型盛装时,不包头巾,发髻全露于外,佩戴银冠,银凤尾。耳缀鸡爪耳环或牛鼻索耳环。颈饰一两支泡丝项圈、项链。胸配银牌压领。服饰的特点是刺绣极少,衣裙均无花饰,较为简便,惟有丝织的花带作束腰的围裙帕和头帕之用。花带色彩主要是玫瑰红、粉绿、金黄、青、白等色,花纹全以白色出现。纹样大都属“蕨叶”、“勾勾”和“窗子格”三类,与交下、翁脚等地花饰相似。

方秀型 :

年轻男子与方你型无大差异。女子挽盘髻,罩长方形青布头巾,呈上尖下宽三角形,髻后插弯月形木梳,耳环与方囊型同。盛装不包头帕,银饰较少,头部饰的“银牌”与方白型同。银梳与方你型同,手钏、项圈、银链与各型无异。上装为纯青色大领右衽衣,衣襟为白布镶边,衣服基本无刺绣,只在岔口处和后摆的两角边缘以红、绿、黄三色丝线交叉挑些“狗牙瓣”,该型服饰与方白型同。盛装时束花带五六根,显示其技艺。青色百褶裙系齐小腿,缠青色窄长土布裹腿,赤足或穿草鞋。解放后,有的在袖口镶一块用蓝色丝线挑花的白布,穿时露在外面。

方黎型 :

妇女头包宽约10厘米,长约3米的藏青土布,并在布的一边顺边叠成重叠的三道边,全帕折成宽6厘米左右,发不打髻,有的用网子套上,盘于头顶后即把头帕包住,从上而下又再向上缠绕,包好后约有10厘米高,有的头帕外方还打上一层网套。帕外端通常是绣有3厘米宽的花饰,并附上67厘米长的各色丝穗,作插头用。年轻女子便装多包从市场买来的花头帕。盛装不包头帕,插银簪、银笄,戴银冠,耳饰大花环或梅花形耳环。项圈系圆扣,由一细小的项圈把圆扣穿连起来,圆扣上有花纹与各型相异,独具特色。项链、手钏与各型同。妇女上装为大领右衽半体衣,较长,盖及臀部;衣的前襟略长于后摆,但穿时拉齐,袖子比一般地区略大,宽约21厘米,穿时折一小折,衣脚附上一条约10厘米宽的织花,从前襟经岔口伸向后背,后背中央有一小段,领花一般宽12厘米左右,胸部花饰宽15厘米左右,领稍向后拖,倾斜度不如方你型大,该型刺绣较多,盛装与便装均有花饰。区别在于花饰多寡及工艺的粗细。解放后,夏季便装不用刺绣,系从集市买青蓝布料按传统式样缝制而成。刺绣方法以“打子”为主,兼以“堆花”、“挑花”和“织花”等。纹样大多采用水云纹,内容以花草为主,鸟、蝶等次之。色彩以绿色和红色并重,黄色极少。着半长裙,盖及小腿肚。常服穿素裙,盛装裙脚附以一圈约7厘米宽的织花。便装围裙帕系青色布制成,无花饰;盛装为有花饰的缎子布料。冬季裹腿,系用藏青色窄布制成,较各型长(长约4米,宽约1.5厘米),包时讲究堆叠,鞋有花鞋、素鞋和草鞋。

翁芒型:

女子挽云髻,外缠长方形藏青色头巾,包法有两种:一种是顺边折,折后约宽7厘米,围头一圈,束于脑后,再用一根青棉线在帕外绕几圈,系紧头帕;另一种包法与方鸠型的交下、排羊等地相同,不同处为以青棉线系头帕。两种包法均让发髻和梳子露在外面,耳戴直径为45厘米的圆圈耳环,环下吊有指头大的灯笼形或蝴蝶形银花。上衣为无领右衽短服,盖及腹部,袖窄,长及手腕。衣襟上戴铜扣,着细百褶短裙,裙脚至裙腰共长30厘米左右,周长152厘米左右,可围身一周余。平时穿两条,盛装穿六七条,穿后衣服盖去大半,现出10厘米左右的裙脚,前围花裙帕,约50厘米,宽40厘米。翁芒型花饰主要在围裙帕、腰带、裹腿、背带和童帽上,主要采取反面挑花正面看的挑花方法,以白色丝线或棉线在藏青色的土布上挑花。童帕采用贴花,花带、腰带和裹腿采用织花,显现出彩色丝线花纹,纹样平常以条纹为主,附上一些小方块图案。腰带和花带偏重红色,裹腿偏重暗灰色,有冬夏之分,冬季的裹腿帕长约190厘米,宽约35厘米,只

围一转,包后均用花带捆扎;夏季的裹腿帕长约110厘米,宽2.5米,红色重,两端有很大的穗须,系于腿后,穗须下垂赤足或穿无跟草鞋。

后哨型:

老年妇女用青布裹头,中青年妇女先用一张深色暗花布或白布裹头,然后用明亮的紫色土布包裹,现用浅色的手绢从后往前捆扎,头顶露出发髻,髻上横插银簪。少女头戴平顶花帽,帽顶有折皱,帽中央留有大拇指般小孔,孔周留有数根寸许彩色丝线,帽子边缘绣有多道彩色花边,以红色为主。盛装头戴银帽银花,耳戴小耳环,胸挂数幅银项链,腰扎银带,手饰银镯。老年妇女上衣领襟相连,下着齐小腿折皱裙,前后各围两张青色土布围裙帕,冬天包青布裹腿。中青年及少女便装与盛装差异不大,上装领襟相连,胸襟交叉,腰系两张青色土布围裙帕,四根彩色带头垂吊于身后,长约尺许,下着百褶裙,裙脚绣有多道细窄红、黄、紫色花边,盛装穿绣花鞋或胶鞋,便装赤足或穿草鞋。

苗族服饰最为丰富多彩却是不争的事实。他们的服装款式渗透着苗族悠久文化,体现出中华民族的博大精深,民族服饰是中华民族的精华,是少数民族人民智慧的结晶,是我们决不能丢弃的宝藏,是祖国留给我们的宝贵财富!

艺术设计学院

01级服装设计(2)班

冯云

2001311205

浅谈中国传统服饰 摘要:服饰是一种文化现象,它既是文化的产物,又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分,是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今,中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富,具有明快的风格与和谐统一的心理追求,其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则,在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚,才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词:中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计 服饰是人类生活的要素,又是人类文明的一个标志,它除了满足人们物质生活的需要外,还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变,服装面料的选用与搭配,服装颜色的选择与组合,特定场合着装的选筛与习惯,均记录着特定时期的生产力状况和科技水平,反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣,也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸,服饰还能够表现出穿着者的长处和特点,极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此,服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势,使其富有突出的个性表现力,体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态,而且应将传统服饰文化融入其中,凸显其生命蕴涵和审美意蕴,将传统与时尚有机融合。惟有如此,方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰文化的三大内涵 服饰是构成一个民族的外部特征,故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程,其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言,最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。

我眼中的中国传统服饰文化 中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分,华夏5000年的文明史中,中国传统服饰文化像是一条绵延不断的长河,它时而波澜壮阔、雄浑绮丽,时而细流潺潺、内敛含蓄,时而澎湃激荡、泥沙汹涌,又时而风平浪静,澄澈明晰……而旗袍的历史发展成为了那长河中最亮丽的一段风景。 经过《服饰文化赏析》课上老师的讲解,以及课下资料的查阅,我了解到,旗袍来源于满族旗装,而我们平时所提及的传统旗袍是汉人改良后的旗装,是一种新式的旗装。辛亥革命废除帝制,创立民国,剪辫发,易服色,摒弃封建朝代的冠服等级制度为新式旗袍的诞生创造了得天独厚的条件。在封建礼教氛围中,妇女外露曲线是不可能的,所以传统旗袍的裁制一直采用直线形式,胸、肩、腰、臀完全平直,使女性身体的曲线毫不外露。二十世纪20年代,旗袍开始普及,并逐步改变形成淑女型旗袍,其特点是腰身宽松、袖口宽大,身长适中,开衩至中便于行走。但不久,受欧美服饰影响,袖缩小,滚边改窄,衣长仅过膝,比以前更称身合体了。三四十年代,旗袍作为一种经典而又时髦的样式风靡全国!后几经改变,旗袍更加简洁、轻便和得体,借此机会,以线条流畅,能够充分显示女性风姿风韵的流线型旗袍时代正式开始。 经历了20世纪三四十年代的风靡后,50年代的旗袍发展进入了瓶颈期甚至逐渐退出历史舞台。再近些年,经历历史发展低谷的旗袍在时装中重新出现了,而且款式摆脱雕琢与繁复,结合流行趋势,融会西方时装特点,收腰合体,加大开衩,出现了衣片前后分离,有肩缝、垫肩、装袖,前片开刀,后片打折,突出乳房造型等剪裁技巧,这使得旗袍更能烘托出女性体态的曲线美,造型更加端庄秀丽。伴随着复古风尚的流行和影视文化的传播,旗袍已经露出流行的端倪,在国际时装舞台上频频亮相。更值得一提的是,旗袍已被作为有民族代表意义的正式礼服,出现在各种国际社交礼仪场合! 旗袍中的每一个元素都具有中国传统文化的意蕴。像是盘花扣,它是古老的“中国结”的一种,延传至今,凝结了我国先民们的智慧和创造潜能。又如旗袍的制作材质——锦、缎、绉、绸,这些是中国生产的丝织面料,同样是中国的骄傲,代表着中国古代劳动人民的勤劳与才智。在这些丝织物上,大多织有象征吉祥如意的中国古典风格图案,我想每一个外国人看见这些经典的图案都会脱口而出:中国!除此之外,中国的服饰文化与中国的民族精神又是一脉相承的,封建社会里中国人的生活观、服饰伦理以及女性形象等都受到儒家礼教的深刻影响。在孔孟之道为核心的思想熏陶下,我们中国人主张自尊,讲究含蓄、中庸,因此无论是身体还是形体都不可显露出来。也因为如此,中国女性的身体曲线掩藏在宽松的裁剪中,使她们有种优雅、端庄、婉约的传统形象。这种形象体现了中国服饰的力求稳重、平静,同时也有助促进安宁、融洽和礼让的人际关系。 旗袍是我们中国人自己的服饰,它牢牢的牵连着中国的传统服饰文化甚至中国全部传统文化,已经不能只被称为传统服饰中的一类,更应该说是传统服饰的代表和典范。我之所以在写这篇《我眼中的中国传统服饰文化》时,要用如此大量的笔墨写旗袍,正是因为旗袍已经成为我国传统服饰文化的一种象征、标志、一种骄傲!而旗袍是我国传统服饰文化的体现,服饰文化又是民族精神的体现,所以了解旗袍,理解服饰文化的深刻内涵,研究服饰中所承载的文化意蕴和历史内涵,对今天认知和传承中华民族优秀传统文化具有重要意义。 也许悲哀的是我国经过新文化运动,破旧立新以及文化大革命,再到后来的外来文化的冲击,中国传统服饰文化没有得到很好的传承,但是我相信随着人们文化水平渐渐提高,内心空虚逐渐暴露,人们对生活品质的要求会更高,更有韵味的东西会随之出现,单调纯粹的功能性物品将不能满足人的需求,中国传统文化将重新被人们重视和欣赏!我们正处在加入重拾传统服饰文化潮流的最好时机中,希望所有有志强国的同学们从了解我国传统文化开始,逐渐深入理解文化内涵,感悟民族精神,最终也能为积淀新的中国文化出一份力。

中国古代服饰文化 篇一:浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要:服饰是一种文化现象,它既是文化的产物,又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分,是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今,中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富,具有明快的风格与和谐统一的心理追求,其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则,在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚,才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词:中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素,又是人类文明的一个标志,它除了满足人们物质生活的需要外,还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变,服装面料的选用与搭配,服装颜色的选择与组合,特定场合着装的选筛与习惯,均记录着特定时期的生产力状况和科技水平,反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣,也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸,服饰还能够表现出穿着者的长处和特点,极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此,服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势,使其富有突出的个性表现力,体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态,而且应将传统服饰文化融入其中,凸显其生命蕴涵和审美意蕴,将传统与时尚有机融合。惟有如此,方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征,故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程,其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言,最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史,和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来,一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆

中国服饰文化 1、教学目标: (1)了解中国古代纺织业所取得的辉煌成就。 (2)了解中国传统服饰的在不同历史时期的演变及其民族特色。 (3)了解中国传统服饰中凝聚的制度文化和观念形态的因素。 2、教学时数: 3课时 3、思考题: (1)简述中国古代纺织业所取得的辉煌成就。 (2)以服饰变迁为例,说明民族文化的交汇是一种双向互动。 (3)以唐代服饰的创新求变为例,说明唐朝对多元文化的兼收并蓄。(4)为什么说中国服饰至清初又出现一大变迁? (5)为什么说服饰文化中凝聚着制度文化和观念形态的因素? (6)何谓“五服”?为什么说五服制是中国礼文化的组成部分? (7)中国传统的服饰制度有哪些鲜明的特点? 4、课外阅读文献: (1)高汉玉、屠恒贤主编:《衣装》,上海古籍出版社,1996。 (2)周迅、高春明著:《中国古代服饰大观》(第二至第八编、第十二编),重庆出版社,1995。 (3)周锡保著:《中国古代服饰史》中国戏剧出版社,1984。 5、讲授提纲: 第一节纺织技术的发展 产生服饰文化的物质基础主要是织物,古代麻织、丝织和棉纺织工艺达到很高水平。 (一) 麻织 1. 传说:伏羲氏养蚕织绵;神农氏“教民桑麻以为布帛” 2. 远古主要纺织材料: (1)葛 (2)大麻(汉麻) (3)苎麻(中国草) (二) 丝绸 1、周代蚕桑和丝织得到长足发展,东周时期已有足踏织机。 2、汉代丝织成就辉煌,丝织衣料总称“缯帛”,可细分为缟、素、纨、锦、罗、纱、绢等近20种,1972年湖南长沙马王堆汉墓出土大量丝织品。 3. 唐代丝织技术进一步提高发明双面锦织造法。 4. 宋元时期创造了织金工艺,锦缎中用金配色,图案富有鲜明的立体感。 5. 明清丝织工艺精美绝伦,杭州、嘉兴、湖州等地以丝织品闻名天下,民间刺绣工艺也得到空前发展。 (三)棉纺织

中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰,随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂,为《服制》中规定的服饰,一般用于交际。妇女服饰中最大的特点,是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装,旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直,衣长及足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹,领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时,梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、(19世纪20年代)民国初年的服饰: 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行,上衣有衫、袄、背心、,样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化,领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样,衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代,旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久,袖口逐渐缩小,滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末,因受欧美服装的影响,旗袍的样式也有了明显的改变,如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初,旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领,领子越高越时髦,即使在盛夏,薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领,领子越低越“摩登”,当低到实在无法再低的时候,干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此,时儿流行长的,长过手腕;时儿流行短的,短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫,其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂,一般都用黑色丝麻棉毛制品为之,对襟窄袖,下长至腹,前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色,其形制为大襟右衽,长至踝上二寸,袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫,颜色可以不拘。 3、(19世纪30年代)近代民国中期的男子服饰: 民国中期,在流行学生装的同时,不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”,这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装,能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢,所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰: 总的看来,这个时期的服装,以采用西式者为多,传统特色的保留则较少。经过一个时期,较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着,又吸收西式优点的服式,即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式,特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期: 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期: 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰,军绿,藏青,黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 (二)、历史与服饰种类的关系

中国服饰文化的旅游鉴赏及开发 冯爽 08级物理学院 1224408046 摘要:本文从旅游学的角度出发,将中国服饰文化历史悠久、千姿百态、有史可考等特点与现代旅游有机结合起来,指出中国服饰文化资源具有旅游内容的多样性、民族性、艺术审美和娱乐性等多种旅游价值,并在此基础上提出了在我国开辟集游、购、娱、商贸于一体的“中华服饰文化旅游区”,开展服饰文化旅游的具体对策。 关键词:中国服饰文化、旅游、鉴赏与开发、策略 在我国,服饰的起源意味着华夏古文明的肇始,服饰文化是历代各民族人民创造的既拥有丰富的物质成果,又深刻体现着中华民族之性格、精神和风采的珍贵资源,它不仅是华夏文明中一颗璀璨的明珠,而且是世界服饰文化宝库中的一朵奇葩。时至今日,我国各民族的传统服饰与现代服饰相互交融,交相辉映,仍异彩纷呈,令世人称羡不已。随着文化旅游热的兴起,我们认为从我国内涵十分丰富的服饰文化资源中开发其现代旅游价值,发展服饰文化旅游既有现实意义,也切实可行。因此,本文试图就我国服饰文化资源的特点、旅游价值及其开发策略作初步探讨,以期同仁们共同努力为我国旅游业再添新景,让辉煌灿烂的服饰文化资源在现代旅游业中大放异彩。 一、服饰文化资源的特点 服饰起源于原始社会,人们最初出于防寒避暑之目的而制作非常简陋粗造的“衣服”。随着物质生活条件的改善,生产技术的进步,服饰的品类不断增多,并逐步融入各个时代社会成员的思想观念,积淀成内涵十分丰富,独具时代特色的服饰文化。就我国的服饰文化而言,具有以下几个显著特点: 1.历史悠久、源远流长 我国的服饰有实物佐证的历史可上溯到距今一万八千余年前的山顶洞人时代。据史料记载:人们在“太古之时,衣皮韦,能覆前而不能覆后”。到三皇五帝时期,“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治,盖取之乾坤”,即在我国确立了上衣下裳的服饰形式和玄衣黄裳的服色观念。随着社会的发展,天地万物不断激发人们的创造能力,人们把它们加以艺术升华,并用于服饰,使服饰的形、色、纹等更加丰富多彩。同时服饰与社会成员的心理,思想感情,审美观

对中国服饰文化的思考 中国素有“衣冠王国”的美誉,蒿草树叶可成衣;玉石金缕可成衣;铁甲兽皮可成衣;棉、麻、丝、毛皆可成衣。这样一个泱泱大国,在现代潮流中却遗落乃至失去了很多属于自己的文化瑰宝,服饰,就属其中之一。 自然,我们是一个多民族国家,很多少数民族至今仍完善地保留着自己的民族服饰,这些都是我们不多或缺也无可替代的传统财富。从古到今,中国服饰走过了漫长的路程,隐含着不同文化背景下的深刻意蕴。一部中国服饰史,从某种意义上说,也是一部感性化了的文化发展史。汉唐以来,尤其是近代以后,大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶,才得以演化成整体的以汉族为主体的华夏服饰文化。随着时代的发展,服饰文化愈加意味无穷。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方文化品格。 按说服装,对人类来说,蔽体御寒是它的首要功能。但是人类服装文明,自走出了唯一实用目的时代以後,它的功能就复杂了。尤其在中国,服装是一种身份地位的象徵,一种符号,它代表个人的政治地位,和社会地位,使人人各守本份,不得僭越。因此,自古,服装制度就是君王施政的重要制度之一。服装制度得以完成,政治秩序也就完成了一部份。所以,在中国传统上,服装是政治的一部份,其重要性,

远超出服装在现代社会的地位。 周朝以封建制度建国,以严密的阶级制度来巩固帝国,制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会,来安定天下。服装是每个人阶级的标志,因此服装制度是立政的基础之一,规定是非常严格的。商周时代的服饰,主要是上身穿「衣」,衣领开向右边;下身穿「裳」,裳就是裙;在腰部束着一条宽边的腰带,肚围前再加一条像裙一样的「韍」,用来遮蔽膝盖,所以又叫做「蔽膝」。尚在奴隶制社会的商周时期,已经形成上衣下裳分明的中国服装基本形制。到了春秋战国时期,织绣工艺的巨大进步使服饰材料日益精细,多样、精美的衣着服饰脱颖而出。“丝绸之路”开辟了中国与西方各国的陆路通道,历经魏、晋、隋、唐,成千上万匹丝绸源源外运,使中华服饰文化传于世界。隋唐时期的中国由分裂而统一,经济、文化的繁荣使服饰发展出一派空前灿烂的景象。那时候女子最时兴的衣着是“襦裙”,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系到腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长、飘飘欲仙的感觉。还流行“长巾子”,是用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于手臂间,名曰“披帛”。唐时最典型的一种时尚就是女装男性化,中国民间传说里女扮男装的浪漫故事,估计得有一多半是从那个时候流传开来的。想想我们的先祖们还是很开放的吧?

浅谈中国传统服饰文 化

浅谈中国传统服饰 摘要:服饰是一种文化现象,它既是文化的产物,又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分,是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今,中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富,具有明快的风格与和谐统一的心理追求,其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则,在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚,才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。 关键词:中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计 服饰是人类生活的要素,又是人类文明的一个标志,它除了满足人们物质生活的需要外,还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变,服装面料的选用与搭配,服装颜色的选择与组合,特定场合着装的选筛与习惯,均记录着特定时期的生产力状况和科技水平,反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣,也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸,服饰还能够表现出穿着者的长处和特点,极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此,服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势,使其富有突出的个性表现力,体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态,而且应将传统服饰文化融入其中,凸显其生命蕴涵和审美意蕴,将传统与时尚有机融合。惟有如此,方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰文化的三大内涵 服饰是构成一个民族的外部特征,故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程,其内涵是极其丰

论中国传统服饰文化 服饰是人类生活的要素,又是人类文明的一个标志,它除了满足人们物质生活的需要外,还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变,服装面料的选用与搭配,服装颜色的选择与组合,特定场合着装的选筛与习惯,均记录着特定时期的生产力状况和科技水平,反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣,也烙有特定时代的印痕。服饰是一种文化现象。 中国传统服饰文化是中国各族人民经过上下五千年共同创造的优秀文化,是中国传统文化的一个重要组成部分,是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富,在构建和谐社会,建设社会主义新农村的今天,传承其优良传统,对于不断提高人民的物质生活和精神生活质量尤为重要。数千年中国传统服饰文化历经了以原始社会为基础的“自然形态”时期、以阶级社会为基础的“制度形态”时期和以有阶级存在社会为基础的“自由形态”时期三个发展阶段;呈现出了“和谐统一性文化”、“标示突出性文化”和“种类多样性文化”三大内涵特征。 服饰是构成一个民族的外部特征,故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程,其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言,最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。 和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史,和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来,一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆吉祥的统一,最大限度地达到服饰与自然、服饰与社会、服饰与人的和谐、协调。情景交融、意象统一的美是中国传统服饰文化最珍贵的品质。 标示突出文化是中国传统服饰文化的最基本的元素。这一元素主要表现在人们在长期的生产实践和社会实践中所产生对服饰意念表达中的等级尊卑标示、行业职业标示、行为道德标示以及年龄结构性别的标示上。从原始部落头领与狩猎功臣服饰的标示到封建帝王的官服表示,从文官武官的标示到现代军装、职业装的标示,从官府制度中常服的礼制到今天的便服,晚礼服等,都彰显了其标示突出的文化内涵。标识显示不单单是一种“制度”(法制)的要求,更将其作为一种社会道德的规范。这种将服饰标识功能的意念推到了一种登峰造极地步的文化,也大大推进了中国传统服饰文化的发展。可以断言,如果没有数千年阶级社会冠服制度的保障,“衣冠王国”的殊荣是不可能获得的。 种类多样性文化是中国传统服饰文化的又一特征。从纵向上看,中国历代服饰文化均有较大的差异。就以中国近三千年以阶级社会为形态的服饰“制度形态”演变的轨迹而言,周礼和汉服不同;唐制与清制差别也大,基本上每个朝代都有自己的服饰制度,都有其特定的礼仪要求。从横向上看,由于中国地大域广,民族众多,其对服饰款式的追求上、对服饰色彩的忌讳上、对服饰材料应用的技术水平上,以及对服饰不同时间、不同地点和不同场所的意象表达上,都有很大的差异,有时还反映出极大的对立。这种多样性既反映了中国传统服饰文化的丰富多彩,又反映了与其他国家的不同特征。 中国传统服饰文化是中国各族人民经过上下五千年共同创造的优秀文化,也是人类社会共同创造的宝贵财富,在构建和谐社会,建设社会主义新农村的今天,传承其优良传统,对于不断提高人民的物质生活和精神生活质量尤为重要。 扬长避短,突出和谐协调是传承中国传统服饰文化的关键。中国的传统服饰文化受数千年封建社会占统治地位的儒教“中庸道德”观的桎梏,政治因素影响极大,直到上世纪中期绿色覆盖全国,专衣“军干装”以及激情成“灰”等现象,使服饰呈现简单划一的窘境。这些不利于服

中国传统文化中的服饰文化 摘要:服装是一个能反映出社会政治、经济、科技、文化等的综合体,体现着人的价值观、伦理观、审美观、民族风貌和时代精神,浓缩了人类发展史和文明史,是社会的一面镜子。服装文化的发展决定着服装的技术、服饰审美趋向等发展变化。中华历代服饰真实地记录了中华民族的历史,丰富了中国传统文化,同时也为中国人在世界文化之林创造了独特的服饰形象。传统服饰文化是传统文化艺术的重要组成部分,也是视觉文化的一部分。研究服饰文化,有利于了解民族群体文化,对民族文化继承和发扬具有重要作用。 关键词:传统文化服饰思想 中国传统服饰文化 中国是个有着悠久历史的国家,华夏民族素有“衣冠王国”、“礼仪之邦”之称。在中国历史的长河中,服饰作为一个显著标志,见证着王朝的更替,服饰的发展与其特点使得中华民族上下5000年的文化与经济被全面呈现出来。在经历了这么长时间的发展,传统服饰已经不仅仅是中华民族强大的生命力和丰富艺术涵的代表,同时也具有了很强的文化基础,因为几千年的朝代更替,使得环境、民族、风俗、地域也为之变化,中国传统服饰在各个朝代、各个地域、各个民族、各个阶级都有着不同的特征,并且也构成了自己本身独特的服饰风格和拥有时代特色的服装制度及着装风俗。在这个有着众多民族的广裏上,各个兄弟民族用五彩的衣裳编制出了美妙的服饰传奇,汇成了一条五彩斑斓的历史长河。由此可见,中华民族悠久的人文传统里的一部分便是传统的服饰文化,它同样获得了举世瞩目的成就。不得不说,我国的传统服饰文化是一笔珍贵的文化财富,至今为止,很多传统服饰元素仍然被我们保留延用。 服装是人的“第二皮肤”,同时也能反映出社会现状。纵观中华民族服饰文明的发展史可以看出,中国传统服饰文化的核心理念是“统一”、“和谐”。自从中国服饰文化诞生之后,就一向遵循着这样的制作基本原则:保暖与美观、展示与象征、喜庆祥瑞和显现个性相结合,以此来协调统一服饰与自然,与社会,与人群的关系。而对于中华民族传统服饰文化来说,最宝贵的一点就是能够做到情景交融、意象统一。我们的祖先让衣与“礼”统一结合,从先的冠冕深衣、汉的紫绶金章、晋的褒衣博带、隋唐的胡服、两宋的时世装……直到清代的顶戴花翔等,不同风格的服饰都与“礼”有着深刻的联系。 传统服饰的发展历程 中国服饰的发展历程漫长并且可谓是跌宕起伏,通过服装的演变能够直接反映WORD资料.

浅谈中国古代服饰 中华民族, 走过了五千年漫漫长路, 其博大精深的传统文化和光辉灿烂的文明成果在整个人类历史上堪称独一无二的奇迹。中国古代服饰, 就以其精美绝伦的外表和极其丰富的文化内容成为世界服装艺苑中的一朵奇芭。 中国古代是一个礼制社会,其中服饰由于与生活息息相关,成为古代礼仪、等级制度的重要内容之一,而服饰的颜色又是服饰的主要组成部分。 在中国古代社会结构中,官与民共同构成两个最主要的群体。《史记·黄帝本纪》中记载,黄帝在打败神农和蚩尤后,立了春、夏、秋、冬、中五官,“官名皆以云命,为云师”,并且“??修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方。”由此可见,在那个时期已经出现官与民这两个不同的概念。到了秦汉时期,随着大一统中央集权制度的建立,相应的行政管理机制也完善起来,中国的官僚政治开始发展,官员的等级制度也建立起来。经过魏晋的九品中正制,到隋唐,三省六部已经成为成熟的君主专制中央集权下的官僚制度。官员有了等级,也必然会有相应的标志以区分等级。 这种标志在大一统社会最初的体现是汉代官员的印绶制度。印绶制度以佩绶的颜色、长短、头绪来确定等级。如汉最高等级的官员太尉、丞相等为金印、紫绶,而有资格配以印绶的最低等级官员为铜印黄绶,还有有印无绶、无印无绶的。这种佩绶制度自西汉始见于文献,一直沿袭至明朝。到了隋唐,官员品级制度完善,服色也与之相联系,形成品色服制度。在品色服制中,官员品级与服色绑定,且是一种由上至下的包容关系,“上得兼下,下不得拟上”。这种扩大到了生活细节的对服色的专制看似严苛,实际上也有一定的社会功能。在车服用度上,自上而下是一种倒三角状,这与社会分层的人数分布正好相反。这种反差是社会自上而下发生流动的动力之一。 从官员服色等级化的过程中我们可以看到,服色很早就被赋予了政治意义。服色的政治功能被强化,往往是国家较为安定、富足、统一的情况下。隋朝因其时间短暂,且发达程度不够,因此只对服色制度化奠定了基础,唐代武德年间才有了成熟的形制,而直到贞观盛世,品色服制度正式形成,由此确立的服色贵贱尊卑秩序在以后的一千多年间大致上都保持稳定。究其原因,服色的规定在隋唐之前依附于国家政治制度、官员等级制度的建立和完善,隋唐以后则正式成为政

中国服饰文化的发展 从古到今,服饰占有着很重要的地位。我们也经历了不少服饰的潮流。“衣食住行医”以衣为先,服装是人们生活的必 要条件,又是我们时时处处都可见到的事物,中国是一个多文化的国家,每一个文化背景下都有着不同的服饰特点。是什么影响了服装的发展?研究服装发展有助于学习历史、培养审美观,还可以预测服装未来的发展。 随着时间的推移,服饰也从“生活必需品”转为“艺术”的层面。我们从不同政治、经济、文化背景下的服装着手,观察其变化,总结这些因素对服饰的影响。我们从不同角度、不同切入点去研究从古到今服饰的发展过程,分析并总结现代服饰潮流、服饰总体的发展趋势。 我们的论题具有一定的深度和广度、专业性强:论题涉及了很多专业性很强的领域,并且随着社会的多元化,服饰越来越多地受着各种各样的因素的影响。我们需要考虑各个可能影响服饰发展的因素,从而给调查带来少许的困难。但论题的主体贴近生活,即“服饰”并不是距我们千里之外的,它很贴近生活,能给予我们形象的思维而不是深不可测的概念。

这很有利于调查、考证。 首我们开始了真正的研学活动。在做好充分准备之后, 先,我们通过查阅书籍,借助网络等便利工具,了解了中国服装史。我们主要借鉴的书籍是《中国历代服装史》服饰受自然因素和社会因素的影响,从上古到如今为适应时代变迁,每朝每代都形成了其独特风格。从古朴实际的秦代服装,到魏晋南北朝服饰的娟秀,隋唐五代的富丽,宋装的高雅,到元装充斥着的的异族风情,明代服饰的堂皇,清代装束的雍容华贵,再到后来近代中山装的时兴,融入各国特色的东方服饰,以至现在我们身上所穿的前卫抑或休闲的衣服,中国从古至今服饰演变虽有许多差异,但始终以高贵而典雅,繁华而质朴为主线。 楚国贵妇的直裾单衣绣罗单衣及刺绣纹样 秦代的袍服是一种有絮棉的夹层內衣,穿著时在袍服的外面要罩一件外衣。

学院:信息工程学院班级:08级医学信息管理1班姓名:麻胜瑶 学号:2008084018 中国服饰文化鉴赏 中国人习惯把日常生活概括为“衣食住行”,将服饰排在第一位,可见它在生活中的重要性。几乎从服饰出现的那天起,人们就已将其社会身份、生活习俗、审美情趣,以及种种文化观念融入到了服饰中。 当我们走在大街上观察来往形形色色的服饰,衣着打扮或正式或休闲,或修身或宽松,或潮流或复古,风格迥异,各具特色。从服装的类型和衣着打扮中,我们可以了解一个人的性格,更可以知道一个人的生活习性。服饰中常见的有女生可爱的韩版服装,男生宽松的运动、休闲服,女人有穿着精神干练的职业装,男人有正式的西服。不同时间,不同地点,不同场合,我们都有相应的服装饰品与之相配。如果把服装服饰瞎搭、混搭,则可能事与愿违,无法达到预期美的效果!服饰在我们生活中也尤其重要:假如一名毕业大学生去参加一个面试,如果服装打扮潮流另类,或是鲜艳亮丽,会给面试官的印象极为不好,为此失去一份难得的工作也不无可能;假如我们去参加一个时装周,主题是以欧美风情为主,我们不可能穿着中国古典的旗袍,那么了解相关的服饰文化就是必要的了。 世界之大,悠悠众国,一个国家,一种文化底蕴,一种传统服饰。服饰是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶,又是精神文明的含义。服饰可以表现一个时代的特征,更可以呈现出民族文化特色和文明精神。了解服饰的背后,更多的是其历史、政治和经济,这些都渗透在文化里,不同的国家,不同的历史,不同的服饰。 中国是一个有着悠久历史的文明古国,其灿烂的文化,辉煌的遗物为世人所瞩目。而中国服饰文化更是中国文化表现力的重要组成部分。中国服饰如同中国文化,是各民族相互渗透及影响生成的。汉唐以来,尤其是近代以后,大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶,才得以演化成具体的所谓中国以汉族为主得体的文化。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代,缓缓的进行了几十万年,

中国的服饰文化 ——对外汉语0901 范湖玲200908480110 内容摘要:“衣食住行”,衣排在最前面,可见服饰在人类文明进程和日常生活中的重要性。中国的服饰同样有着五千年的历史,从中国进入文明时代开始,服饰就产生了,而且各个朝代的服饰有属于他自己的特色。而在中国服饰中最显眼的莫过于汉服,这一专属于汉族人民的服饰。汉服所体现的柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格,以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣,都让汉服成为中国服饰文化中一道亮丽的风景线,一个不可磨灭的印记。本文将从汉服的主要特色,风格特征,文化内涵以及影响方面进行阐述,以期加深对汉服的了解。 关键词:装饰民族性鲜明特色等级汉服 中国服饰的起源: 俗话说:佛靠金装,人靠衣装。服饰在人的生活中起着不可或缺的作用。一般来说,衣冠服饰主要有御寒,遮羞和装饰三重作用。中国服饰的历史源远流长,从原始社会,夏商周,春秋战国,秦汉,魏晋南北朝,隋唐,宋辽夏金元,明,清,到近现代,都以鲜明特色为世界所瞩目。 从其最初起源来看,服饰是以保护自身为主要作用的。那个时侯的服饰其实称不上是衣服。在原始社会,人们为了御寒取暖,防止各种侵害人体的虫类,风雨与酷暑等,人们常常在身上涂抹树脂,油脂甚至泥土。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中,发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。山顶洞所见小石珠7件、穿孔兽牙125枚等装饰品,上有长期佩带的磨蚀痕迹。其中5件出土时呈半圆形排列,可能是成串的相饰。另有25件还用赤铁矿粉涂染着色,联系山顶洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤铁矿粉粒,可能是在衣服上着色所用,或系一种饰终仪式,反映出山顶洞人的某种审美感情。保护生命,掩形御寒,装饰自身,都在原始社会成为服装主要作用。 随着文明的进步,人们有了羞耻的观念,于是,服饰便有了遮羞和装饰的功能。在各民族的经济文化发展历程中,衣冠服饰又具有了突出的民族特征和时代精神。中国历经了这么多的朝代,每朝每代都有代表其文化特色的衣冠服饰。事实上,从西周开始,服饰又多了一个功能,那就是区分社会等级。 西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析,中国冠服制度,初步建立于夏商时期,到周代已完整完善,春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看,服饰装饰虽繁简不同,但上衣下裳已分明,奠定了中国服装的基本形制。 春秋战国时期,织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦,山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣,风行全国。工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期,不仅王侯本人一身华服,从臣客卿也是足饰珠玑,腰金佩玉,衣裘冠履,均求贵重。古人佩玉,尊卑有度,并赋以人格象征。影响所及,上层人士不论男女,都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。男女的帽,更引人注目,精致的用薄如蝉翼的轻纱,贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。春秋战国时期的着装,上层人物的宽博、下层社会的窄小,已趋迥然。深衣有将身体深藏之意,是士大夫阶层居家的便服,又是庶人百姓的礼服,男女通用。 事实上,不管是西周时期的,还是春秋战国时期的,甚至是以后历朝历代的服饰,无论它们的特色多么鲜明,它们都有一个共同的名字——汉服。

浅谈中国服饰文化 社会082 姚吉53号摘要:中国传统服饰的文化内涵极其丰富,具有明快的风格与和谐统一的心理追求,其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。中国传统服饰具有适中、和谐的“情理美”和追求意境的“含蓄美”。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则,把传统服饰文化中的实用价值、文化价值、审美价值融入现代服装设计,结合时尚理念和设计原则,在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计师只有在立足传统的基础上来把握时尚,才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。 关键词:中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计 人类作为智能化生命,一个重要特征就在于其永无止境的进取性,以自身创造的物质文明和精神文明来愉悦人世生活,促进每个人的充分自由发展,推动整个社会的进步,这是一个承传延续的生命演绎历程。作为人类文明重要组成部分的当代服饰文化理应遵循这种以人为本的人本主义精神。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸,服饰还能够表现出穿着者的长处和特点,极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此,服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势,使其富有突出的个性表现力,体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态,而且应将传统服饰文化融入其中,凸显其生命蕴涵和审美意蕴,将传统与时尚有机融合。惟有如此,方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰的文化内涵 服饰是人类生活要素和人类文明的重要组成部分,它满足人们物质生活的需要,并代表着一定时期的文化。服装的款式设计、面料选用、颜色组合等,均记录着特定时期的生产力水平和社会状况,反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念。 中国传统服饰文化不是一种孤立存在的文化现象,它是物质与精神的统一体,也是附着于物质载体之上的主体美的物化形态,既主张象征表意性又倡导审美愉悦性,既注重形式美的创造又崇尚情感意念的表达,使内涵意义与表现形式完美统一,以情景交融、意象统一之美来展示民族美学的生命艺术品位。f”以中国传统服饰文化中的颜色为例,其文化内涵亦随着社会的发展、时代的变迁而演变,并呈现出鲜明的阶段性、民族性和时代性审美特征。中华传统服饰文化的生活色彩浓郁,它以等级标识为主要体征,并被赋予特定的伦理意义,如商代将取于自然的青蓝、赤红、黄、白、黑五种颜色视作尊贵色彩,规定只有奴隶主和贵族阶层的着装才能使用这些颜色,且“青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓

服饰与文化的关系 近一百年来,中国人的服饰发生了很大的变化,从上世纪初的长袍马褂旗服到二三十年代的中山装旗袍,从六十年代的绿军装和军棉大衣到八十年代的夹克喇叭裤以至到现在的时装,服饰的变化之快令人炫目,而服饰变化的背后则是文化的变化。中国的这一百多年的历程,基本是一个不断向西方学习的历程,这种学习几乎是全方位的,从一开始的科学技术,到后来的政治制度,以至生活方式,而服饰亦成了其中一项。由于中国在近代的贫穷落后,使中国的知识分子开始质疑自己传统的文化,进而产生了一种文化的自卑,于是在学习西方文化的同时,不断地对自己的传统文化加以否定,无论精华还是糟粕,统统舍弃,从五四到文革,中国的传统文化破坏殆尽。然而在我看来,科技虽有先进落后之分,而文化则无先进落后之别。中国改革开放以后,国力渐渐强盛,人们也逐渐富裕起来,在这种背景下,国人的自信开始恢复,对自己的传统文化也开始重新审视,而作为文化载体之一的服饰也吸引了很多人的关注。 二.服饰的界定既然说到了唐裝,那我们就从唐裝说开去。唐裝,并非是指唐朝人的服装,而是指中国人的服装,因为中国人被西方人称作华人或唐人,因此,中国人的服装也就被称为唐裝。汉服是世界上最美丽最伟大的服饰之一。自轩辕黄帝“垂衣裳而天下治”开始,汉族的民族服饰就已经成型了——交领右衽,宽袍大袖,这种基本制式延续了近5000年的时间。随着生产力的发展和与周边文化的交流,汉族的民族服饰又发展出了许多新的样式,如曲裾、直裾、圆领、直裰和半袖等,布料也从麻发展为丝、棉、绸、皮革甚至羽毛,它们可以适应不同性别,不同职业,不同身份甚至不同场合穿着的需要。这些不同的种类构成了纷繁复杂的汉族服饰体系,并对藏族、白族、朝鲜族以及周围的日本和族、越南、不丹民族的服装有深远的影响。可以这么说,汉服是世界上完全可以和西方服饰体系相媲美的成熟的完善服装体系。现仅以日本为例:日本“大化改新”(635年),打开了全面向中国学习的大门,在之后约300年间,大量的“谴唐使”和东渡的僧侣、学者、工匠、技术人员,把中国的典章制度、儒道思想、佛教文化、生产技术、建筑、绘画、雕塑、音乐、文学等大量传入日本。日本的和服就是在引进、吸取唐代汉式服装的基础上形成的,和服在世界上也一直被称为“唐服”,虽略有更改,但和服仍然保留传统汉式服装的基本特点:上衣下裳相连、没有衣领、右衽、衣袖宽大、用衣带、不用衣扣。不过和服和标准的唐代汉服还是有些区别的,日本人的“唐服”和真正历史上的唐代汉服比较起来,稍显拘束、小气,缺乏真正的唐服那种宽容、大气、自信、傲岸的气派,这也是环境使之然,岛国之人毕竟没有唐代中国人那种宽阔的胸襟与博大的胸怀。最具反讽意味的是,终生拖着辫子,以满清忠臣自居的封建余孽辜弘铭,到东瀛,见到日本的典章制度、文物衣冠之后,竟然流着眼泪感叹:日本人才是真正的唐代中国人,日本文化才是真正的唐文化。

第十二讲中国服饰文化(1学时) 一、中国服饰发展简史 远古时代:被发文身 《礼记·王制》:“东方曰夷,被发文身;南方曰蛮, 雕题交趾;西方曰戎,被发毛衣;北方曰狄,衣羽毛,穴居。” 周朝:已经形成了完整的冠服制度――冠冕堂皇、紫绶金章 《礼记·冠仪》:“冠而后服备,服备而容体正,颜色齐,辞令顺。” 《礼记·列传》:“怀黄金之印,结紫绶于腰。” 汉代:紫袍玉带、羽扇纶巾。 黄袍加身: 五行:木、火、土、金、水 五方:东、南、中、西、北 五色:青、赤、黄、白、黑 黄色代表五行中构成万物之源的土,五方之中的中,也就天经地义代表了华夏的正色。从唐朝开始“黄袍加身”就意味着登上了龙位,一直延续到清朝灭亡,黄袍始终是皇权的象征。 衣冠禽兽: 我国唐朝的袍服多以暗花为主,到了武则天当朝的“周”时,又有了一种“绣袍”。所谓的“绣袍”就是在各种不同职别的官服上绣以不同的纹样,文官绣禽,武官绣兽。 清朝时最为明显,尤以清朝官场的官服“补子”为最。“补子”是清朝官服前后胸所绣的方形动物织样,使人一望而知其品级。 “衣冠禽兽”的成语源出于此,指的是官服上所绣的禽或兽,以区分文、武之意,只是到了后来被用来形容某种行为的败坏,而成了贬义词。 西装革履: 民国以来,由于接受西方思想、西方文化的日益增多,人们的观念也日趋与世界融合。西方的服饰也随之被国人接受,开始是中西交杂,随着工业化程度的提高,简洁、随意的西装逐步取代了原有的长袍马褂。 服饰的起源: 远古时期,人类生活在深山密林中,人们自然也就利用一些能够随手得到的东西来护身御寒,比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮,穿着方式是最简单的披挂。 人类最早的护体材料是自然物。 之后人类发明了骨针、骨锥等工具,开始了对兽皮的初步缝制,从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。 但是,兽皮来源很有限,而一般的树皮、树叶性脆易烂,所以韧性纤维的就开始被利用,这就扩大了人类服饰材料的来源。

文化概念 文化是一个非常广泛的概念,给它下一个严格和精确的定义是一件非常困难的事情。不少哲学家、社会学家、人类学家、历史学家和语言学家一直努力,试图从各自学科的角度来界定文化的概念。然而,迄今为止仍没有获得一个公认的、令人满意的定义。据统计,有关“文化”的各种不同的定义至少有二百多种。笼统地说,文化是一种社会现象,是人们长期创造形成的产物。同时又是一种历史现象,是社会历史的积淀物。确切地说,文化是指一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等。 关于文化的分类H. H. Stern(1992:208)根据文化的结构和范畴把文化分为广义和狭义两种概念。广义的文化即大写的文化(Culture with a big C),狭义的文化即小写的文化(culture with a small c)。广义地说,文化指的是人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的总和。它包括物质文化、制度文化和心理文化三个方面。物质文化是指人类创造的种种物质文明,包括交通工具、服饰、日常用品等,是一种可见的显性文化;制度文化和心理文化分别指生活制度、家庭制度、社会制度以及思维方式、宗教信仰、审美情趣,它们属于不可见的隐性文化。包括文学、哲学、政治等方面内容。狭义的文化是指人们普遍的社会习惯,如衣食住行、风俗习惯、生活方式、行为规范等。 Hammerly人类社会学家(1982)把文化分为信息文化、行为文化和成就文化。信息文化指一般受教育本族语者所掌握的关于社会、地理、历史、等知识;行为文化指人的生活方式、实际行为、态度、价值等,它是成功交际最重要的因素;成就文化是指艺术和文学成就,它是传统的文化概念。 物质文化 物质文化,是指为了满足人类生存和发展需要所创造的物质产品及其所表现的文化,包括饮食、服饰、建筑、交通、生产工具以及乡村、城市等,是文化要素或者文化景观的物质表现方面。 一般特征 ①文化是由人类进化过程中衍生出来或创造出来的。自然存在物不是文化,只有经过人类有意无意加工制作出来的东西才是文化。 ②文化是后天习得的。文化不是先天的遗传本能,而是后天习得的经验和知识。 ③文化是共有的。文化是人类共同创造的社会性产物,它必须为一个社会或群体的全体成员共同接受和遵循,才能成为文化。 ④文化是一个连续不断的动态过程。文化既是一定社会、一定时代的产物,是一份社会遗产,又是一个连续不断的积累过程。每一代人都出生在一定的文化环境之中,并且自然地从上一代人那里继承了传统文化。同时,每一代人都根据自己的经验和需要对传统文化加以改造,在传统文化中注入新的内容,抛弃那些过时的不合需要的部分。 ⑤文化具有民族性和特定的阶级性。一般文化是从抽象意义上讲的.现实社会只有具体的文化,如古希腊文化、罗马文化、中国古代文化、中国现代文化等。具体文化受到诸多条件的制约,其中最主要的是受自然环境和人们的社会物质生活条件的制约。 中国服饰文化 中国服饰如同中国文化,是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来,尤其是近代以后,大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶,才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。 中国服饰文化简史