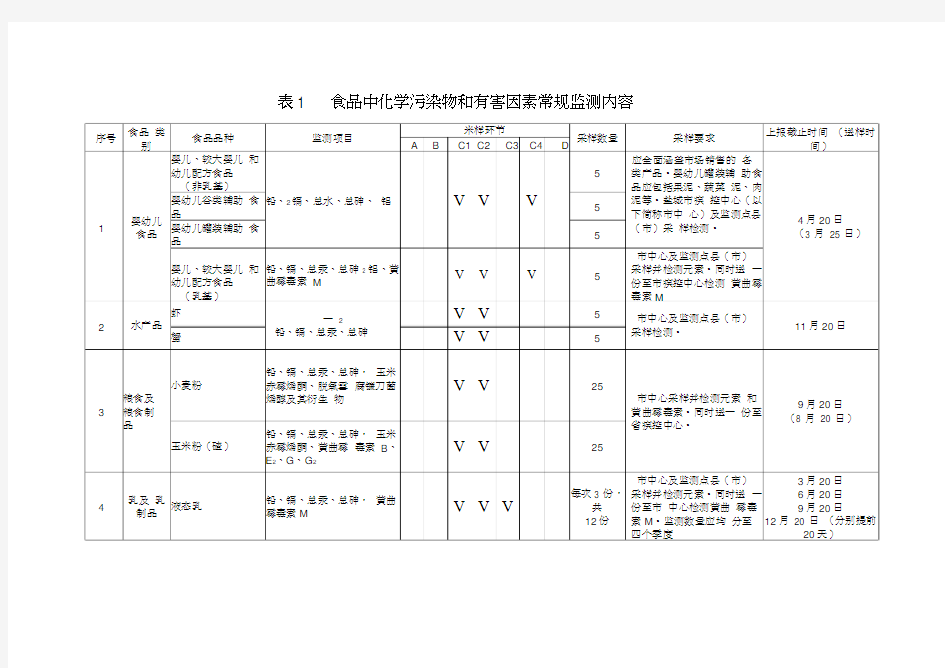

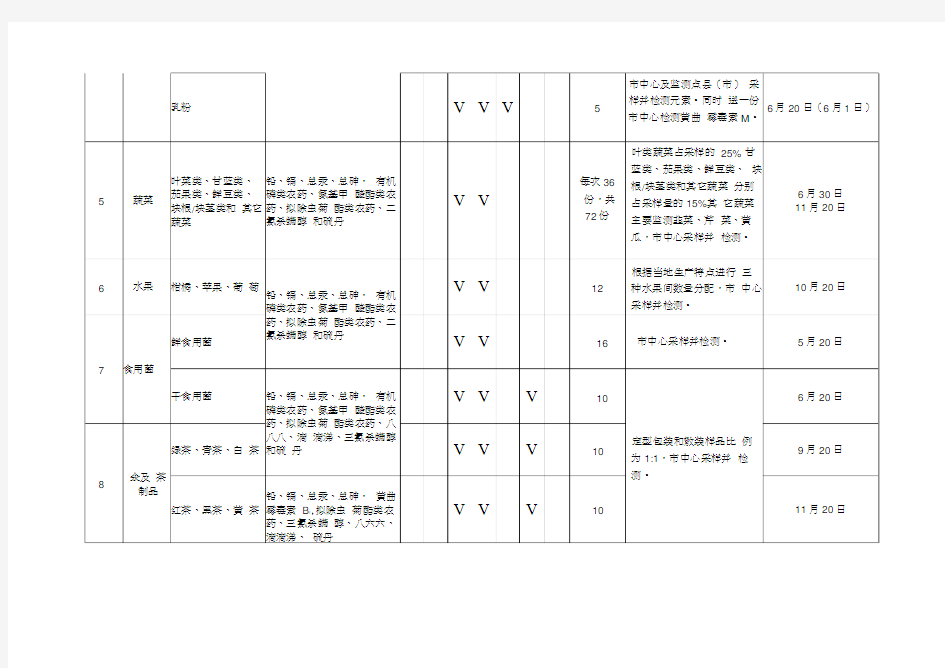

表1 食品中化学污染物和有害因素常规监测内容

注:1、采样环节中A为屠宰或收购环节,B为食品生产加工环节,C为食品流通环节(C1为超市/食品店,C2为农贸市场,C3为学校周边小商铺,C4为网购),D为餐饮服务环节,以下相同。

2、有检测条件可在总汞、总砷检测的基础上开展有机汞和无机砷的检测。

3、有机磷类农药重点监测水胺硫磷、氧化乐果、毒死蜱、甲胺磷、乙酰甲胺磷、亚胺硫磷、乙拌磷、乙硫磷、灭线磷、敌敌畏、乐果、马拉硫

磷、三唑磷、甲拌磷、氯唑磷、久效磷、甲基对硫磷、伏杀硫磷、杀螟硫磷、杀扑磷、对硫磷、丙溴磷、甲基毒死蜱,氨基甲酸酯类农药重点监测灭多威、克百威、异丙威、甲萘威、抗蚜威、速灭威、仲丁威、残杀威,拟除虫菊酯类农药重点监测氰戊菊酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氯菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯

表2 食品中化学污染物和有害因素专项监测内容

注:1、有机磷类农药重点监测敌敌畏、敌百虫、氧化乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、亚胺硫磷、乙硫磷、乐果、马拉硫磷、三唑磷、杀螟硫磷、丙溴磷。2、在6-9月米样。3、巴氏杀菌乳、火菌乳和生乳样品集中在夏季米样。4、集中在1-5月米样。

5、采集样品包括1/3的进口样品。

6、邻苯二甲酸酯类物质至少包括邻苯二甲酸二(苯二乙基己酯)(DEHP )、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP )和邻

苯二甲酸二异壬酯(DINP)。

第二部分食源性致病菌监测

一、监测点的选择

我市确定盐城市、东台市、大丰市作为食源性致病菌监测点。

二、监测内容和分工具体监测食品类别、单位、数量和项目见表3。盐城市疾控中心及东台、大丰市疾控中心承担食源性致病菌监测点具体工作。市疾控中心负责对辖区内监测点进行分级技术培训和指导。

三、监测结果报告各监测点应按要求及时通过“全国食品污染物和食源性致病菌监测数据汇总系统平台”(网址:https://https://www.doczj.com/doc/7d3735257.html, )报送监测数据。市疾控中心负责对县(市、区)疾控中心报送的监测数据进行复核,复核后统一报省疾控中心,经省疾控中心再次审核后报国家食品安全风险评估中心。相关要求见表4。

四、其他卫生部门各监测点所有阳性样品应采用专用菌株保存管保存检出的食源性致病菌阳性分离株,并于每月30 日前将当月菌株报送至省疾控中心。

监测的数据报告及食源性致病菌阳性分离株的报送要求详见《致病菌工作手册》。

表3 食品中微生物及其致病因子监测内容

表4 卫生部门承担的食源性致病菌常规监测要求

第三部分食源性疾病监测

一、监测分工各县(市、区)卫生局负责食源性疾病监测的组织领导,各级疾控中心、相关医院承担食源性疾病监测具体工作。

二、监测内容

(一)食源性疾病(包括食物中毒)报告

1、报告内容所有调查处臵完毕的食源性疾病(包括食物中毒)事件。

2、报告主体市级和县(市、区)级疾控中心。

3、报告对象县级以上卫生行政部门组织调查处臵完毕的所有发病2 人及以上,或死亡人数为1 人及以上的食源性疾病(包括食物中毒)事件。

4、报告流程

(1)医疗机构在日常诊疗中一旦发现疑似食源性疾病(包括食物中毒)的个案或事件,均需按照《食品安全法》的要求,上报当地卫生局;

(2)当地卫生局在组织完成食源性疾病(包括食物中毒)事件处臵完毕后一周内,由所在地疾控中心登录“食源性疾病(包括食物中毒)报告系统”完成事件的报告;

(二)疑似食源性异常病例/ 异常健康事件报告

1、监测内容

疑似食源性异常病例/ 异常健康事件是指可能与食品有关并且具有以下一个或数个特征的疾病/ 事件:

(1)疾病的临床表现(如症状、体征、实验室和辅助检查结果及病程)和流行病学特征(人群分布、时间分布和地区分布等)与现有的诊疗经验和专业判断明显不符,用现有的临床专业知识和经验无法合理解释;

(2)病情/ 健康损害严重或导致死亡,无法得到合理解释;

(3)同一医疗机构接诊的类似病例数异常增多,超过既往水平且无法得到合理解释;

(4)存在上述一个或数个特征,且可能与食品有关的疾病;

(5)疑似食源性异常健康事件是由一个以上的个案组成。

2、监测范围市及所属县(市、区)作为监测点。要求市根据本地区情况

选择不少于1 家综合性医院(三级及以上)作为监测医院,各县(市、区)根据本地区情况选择不少于1 家综合性医院(二级甲等及以上)作为监测医院。2013 年作为检测医院名单如下:盐城市第一人民医院,东台市人民医院、大丰市人民医院、射阳县人民医院、建湖人民医院、阜宁人民医院、滨海人民医院、响水人民医院、亭湖区人民医院、盐都区第二人民院。

市、县(市、区)也可以根据本地具体情况相关要求自行增加监测点医院。

所有监测医院的相关信息应由各市于2013年3月20日前报省疾控中心备案。

3、监测对象

监测医院所接诊的全部就诊患者,重点为年龄14 周岁的婴幼儿和儿童、年龄65 周岁的老年人以及妊娠和哺乳期妇女。应当特别关注内科(如消化内科、肾内科和神经内科等)和儿科的就诊者。

4、监测工具

疑似食源性异常病例/ 异常健康事件报告卡,见表5。

5、报告流程

(1)监测对象到监测医院就诊,临床医生发现符合本报告系统定义的、可能与食品相关的异常病例/ 异常健康事件;

(2)医生填写纸质《疑似食源性异常病例/ 异常健康事件报告卡》;

(3)医院专管人员搜集和汇总报告卡;

(4)医院专管人员组织医院内部专家会诊,确诊是否为疑似食源性异常病例/ 异常健康事件;

(5)医院专管人员将会诊确认的疑似食源性异常病例/ 异常

健康事件上报所在地疾控中心,并且附上该患者全部病历的复印件;

(6)监测医院所在地疾控中心接到纸质报告卡并审核后,应当立即向所在地卫生行政部门报告,并协助所在地卫生行政部门立即组织包括临床、流行病学和食品安全等领域的相关专家(必要时可向上级卫生行政部门请求专家支援)进行会诊确认,该专家组的决定为最终结果;

(7)经专家组确认的疑似食源性异常病例/ 异常健康事件,由监测医院所

在地疾控中心通过网络填报电子报告卡上报,并将专家组决定反馈监测点医院;

(8)省疾控中心在接到报告后,根据规定的标准(见表6)

确认是否应当启动流行病学调查,若需启动流行病学调查,应当通知监测医院所在地疾控中心进行流行病学调查,并将调查结果进行网络上报;市、县(市、区)疾控中心也可视食源性疾病病情严重程度和影响范围自行决定是否启动流行病学调查;

(9)根据流行病学调查、临床表现、实验室检测及其他信息,对报告病例/ 事件进行综合评估。

整个报告过程由各级卫生行政部门负责协调。

(三)食源性疾病主动监测

1、哨点医院监测

(1)监测点及承担单位:我市确定盐城市为食源性疾病主动监测点,承担单位为盐城市第一人民医院、盐城市中医院、盐城市第二人民医院。

(2)监测内容:

①病例监测与报告。哨点医院应确定相关科室为哨点科室,全年对符

合监测病例定义的门诊和住院病例进行监测。监测内容包括收集门诊和住院腹泻病人的症状与体征记录、临检结果、粪便或肛拭标本。相关内容报送医院预防保健科,预防保健科审核后报送当地疾控中心。

②实验室监测。承担监测任务的哨点医院和市疾控中心负责分离可疑

食源性致病菌菌株和病毒检测,对分离的菌株进行鉴定并开展耐药检测。

监测项目包括沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、诺如病毒。如有能力,市疾控中心除以上项目以外,进行肠出血性大肠埃希氏菌0157、小肠结肠耶尔森菌、弯曲菌、轮状病毒、札如病毒、星状病毒、腺病毒的检测。

③流行病学调查。哨点医院和市疾控中心对符合《江苏省食源性疾病监

测工作手册》规定的病例或事件,应当及时向卫生行政部门报告。当确定为食源性疾病暴发时,卫生行政部门应及时组织开展流行病学调查。

④病例对照调查。市疾控中心应开展非伤寒沙门氏菌和副溶血性弧菌

散发病例的1:1 配对病例对照研究。

(3)监测结果报告。哨点医院应及时向市疾控中心报送监测信息和待检标本。市疾控中心应按时将调查结果、检验数据和食源性致病菌分离株报送省级疾控中心。病例信息和检测结果信息由承担监测任务的哨点医院和市疾控中心录入食源性疾病主动监测系统。

市疾控中心应及时将病例对照研究数据录入Epidata 数据库,并按时报送省疾控中心。

表5疑似食源性异常病例/异常健康事件报告卡报告卡编号:

医疗机构名称: 填报人:___________ 填报日期:______________

表6各级流行病学调查工作主体启动疑似食源性异常病例

/异常健康事件流行病学调查标准

附件1 本次检验项目 一、淀粉及淀粉制品 抽检依据《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2 762-2012 、GB/T 29343-2012、GB 2760-2011、NY/T87 5-2012标准要求。 检验项目 淀粉及淀粉制品(木薯淀粉)检验项目包括铝、氧氰酸、二氧化硫残留量。 二、酒类[其他酒(配制酒)] 抽检依据《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》GB 2760-2014、《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2012 、GB/Y27588-2011、GB2757-2012、 GB/T10781.3-2006标准要求。 检验项目 酒类[其他酒(配制酒)]检验项目包括二氧化硫、铅、酒精度、甲醇、氰化物、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、环已基氨基磺酸钠(甜蜜素)、柠檬黄、亮蓝、日落黄、苋菜红、胭脂红、三氯蔗糖。 三、罐头(其他罐头)

抽检依据《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》GB 2760-2014、《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2012 、QB/T2221-1996、GB7098-2015标准要求。 检验项目 罐头(其他罐头)检验项目包括铅、二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、乙二胺四乙酸二钠(限板栗罐头和杂粮罐头)、商业无菌。 四、粮食加工品(大米) 抽检依据《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》GB 2760-2014、《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2012 、GB1354-2009、GB2761-2011标准要求。 检验项目 粮食加工品(大米)检验项目包括铅、无机砷、镉、铬、总汞、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、丙草胺、稻瘟灵、禾草敌、敌瘟磷、杀虫环。 粮食加工品[其他粮食加工品(谷物粉类制成品)] 抽检依据《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2012 、DBS 45/020-2015、GB2760-2011、食品整治办[2009]5号标准要求。 检验项目 粮食加工品[其他粮食加工品(谷物粉类制成品)]检验项目包括铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量。

目前,我国已制定系列食品安全国家标准对食品中污染物质以及其他危害人体健康物质的限量指标进行了规定。其中,《食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)对肉制品、水产制品、即食蛋制品、粮食制品、即食豆类制品、巧克力类及可可制品、即食果蔬制品、饮料、冷冻饮品、即食调味品、坚果籽实制品等食品中沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌5种致病菌限量规定。《食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)对蔬菜、水果、谷物、油料和油脂、糖类、调味品、饮料、食用菌、肉类、蛋类等12大类38种农药进行了限量规定,涉及3650项农药限量指标。《食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)规定了水果及其制品、谷物及其制品、豆类及其制品、坚果及将类、乳及乳制品、油脂及其制品调味品、饮料类、酒类、特殊膳食用食品10大类食品中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、展青霉素、赭曲霉毒素A 及玉米赤霉烯酮的限量指标。《食品中污染物限量》(GB 2762-2012)规定了铅、镉、汞、砷、苯并[a]芘、N-二甲基亚硝胺等13种污染物在谷物、蔬菜、水果、肉类、水产品、 那么,食品安全检测标准到底包括哪些内容?下面由拜恩检测的工程师具体介绍:食品安全标准是保障公众身体健康的强制性标准,应当包括八项内容。 1、食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定。 2、食品添加剂的品种、使用范围、用量。 食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。营养强化剂、食品用香料、胶基糖果中基础剂物质、食品工业用加工助剂也包括在内。适当添加食品添加剂,可以改善食品的色、香、味,延长食品的保质期,满足人们对食品品质的新需求。但如果滥用食品添加剂,则会危害人体健康,目前我国制定了《食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品营养强化剂使用标准》(GB 14890-2012),规定了我国批准使用的食品添加剂的种类、名称,每个食品添加剂的使用范围和使用量等内容,同时还明确规定了食品添加剂的使用原则。食品生产者应严格按照标准规定的食品添加剂品种、使用范围、使用量使用食品添加剂。此外,制定了《复配食品添加剂通则》(GB 26687-2011)、《食品用香精》(GB 30616 - 2014)、《硬脂酸钾》(GB 31623-2014)等食品添加剂产品标准规定了食品添加剂产品质量规格标准。 3、专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的营养成分要求。 为满足特殊的身体或生理状况和(或)满足疾病、紊乱等状态下的特殊膳食需求专门加工或配方的食品,专供婴幼儿和其他特定人群食用的主辅食,对营养成分有特殊的需要,各种营养成分必须科学搭配,不能过多、也不能过少,少了会导致营养不足,多了也可能引起营养过剩,甚至中毒,因此必须在进行风险评估后规定营养成分的最高量、最低量等要求,既要满足特定人群的营养需求,又要保证食用安全。我国已经制定了《婴儿配方食品》(GB 10765-2010)、《较大婴儿和幼儿配方食品》(GB 10767-2010)、《特殊医学用途婴儿配方食品通则》(GB 25596-2010)、《特殊医学用途配方食品通则》(GB 29922-2013)等特殊膳食用食品安全标准。 4、对与卫生、营养等食品安全要求有关的标签、标志、说明书的要求。

食品污染物检测技术应用 食品污染物检测技术应用 摘要:近几年来,我国的食品安全形势不太乐观,添加剂、色素、不洁或有毒的包装材料、环境污染物、加工过程中产生的污染物、重金属及真菌毒素等食品中的污染物,频频被媒体所揭露,对于这些污染物的检测是控制食品安全的关键环节。笔者对这些食品污染物的检测技术的应用进行了归纳与总结。 关键词:食品污染检测技术 近几年来,食品安全已经成为社会关注的焦点问题,也成为了人民群众的热点话题。食品安全不仅与人们群众的身心健康与生命安全息息相关,而且关系到国家和政府的形象与尊严,以及关系到社会秩序的稳定与经济的可持续发展。目前对食品污染物的检测技术已经比较成熟,物理、化学、生物以及生物化学等众多领域学科都参与到食品安全检测当中。 一、热成像技术在食品污染物检测中的应用 热成像技术可用于食品质量安全检测中,进行食品生产中原料的优劣选择,加工过程中参数的控制,以及储藏、销售过程中食品质量的检测等。 热成像技术可以用于食品原材料的质量检查,其中包括作物收获原料的分级、收获期的鉴别、储藏过程中原料的质量评估等。热成像仪可通过对某样品在某一时间内某一个部位其温度变化情况来判断 食品原材料的品质,所以食品原材料采摘、收获过程中,可以使用热成像仪间接地或直接地辨别原材料品质的优劣、判断其成熟度等。 食品在没有食用之前有可能受到化学性、物理性、生物性等一系列各种不同因素的污染,而造成食品质量下降,或是产生有毒有害物质,对人的生命安全造成威胁。热成像技术可将食品中潜在的危害及时检出,在萌芽阶段发现食品危害,避免进一步的损失,从而保证食品安全,保障消费者的身心健康。热成像检测食品不会对人体造成任何危害,因为红外成像技术无需接触样品,而且红外线对食品与人体

食品污染物及其检测技术的研究进展 摘要: 近年来, 因环境污染、农药兽药残留超标、添加剂滥用、贮藏不当等因素带来的食品污染问题受到了人们的广泛关注。快速检测技术简便、快速、高效、经济, 能较好地满足食品初筛检测的要求。本文综述了农药残留检测技术、兽药残留的检测技术及其产品、天然毒素的检测、重要有机污染物-二口恶英、转基因食品的检测和生物性污染监测技术等食品安全快速检测方法的研究进展及其发展方向。 关键词: 食品污染; 快速检测及发展; 综述 食品供给人类生活所需的各种营养物质和能量, 对人体的健康成长和维持生存起着决定性作用。随着科学技术的进步和人类生活需求的增长, 食品工业得到迅速发展。但由于厂商追逐高额利润, 生产无政府状态, 任意排放工业“三废” , 并滥用农药等等, 污染了环境, 使食品受到污染, 直接危害人体健康, 严重的造成残废, 甚至死亡[9]。 食品污染概念:食品中混进了对人体健康有害或有毒的物质,这种现象称为食品污染。污染食品的物质称为食品污染物。食用受污染的食品会对人体健康造成不同程度的危害。 一、农药的污染 造成农产品污染的化学农药, 主要包括有机氯农药如滴滴涕、六六六, 有机汞农药如西力生、赛利散、富民等。这些农药大都化学稳定性强, 在自然界中不易分解, 随着食物进入人体后, 大部分积蓄在脏器中, 尤其是脂肪内, 滴滴涕积蓄在脏器中能破坏肝功能, 到后期还可引起黄疽病。六六六主要是损害肪变性等症状。汞在农产品、畜产品和人体内浓缩和积累, 能造成汞中毒。我国近几年来已试制成功一些高效低毒的新农药和有的生物防治方法。在农药的使用上, 在1986年已规定, 对于茶叶、烟叶、水果、蔬菜等作物, 要逐渐禁止和限制使用滴滴涕、六六六、汞制剂、砷制剂等高残毒农药。对于这些作物集中生产的地区, 要优先供应高效低毒农药。

第六章食品中污染物、有害残留物含量的检测 实验一食用油中黄曲霉毒素B1的测定 一、目的要求 学习薄层层析法分离检测食用油黄曲霉毒素的实验方法,了解做好本实验的操作要点。 二、实验原理 样品中黄曲霉毒素B1经提取、浓缩、薄层分离后,在波长365mm紫外光下产生蓝紫色荧光,根据其在薄层上显示的荧光的最低检出量来测定含量。 三、仪器和试剂 (一)试剂 1、三氯甲烷。 2、甲醇。 3、苯。 4、乙腈。 5、硅胶G:薄层色谱用。 6、无水硫酸钠。 7、苯乙腈混合液:量取98mL苯,加2mL乙腈,混匀。 8、甲醇水溶液:55mL甲醇,加45mL水,混匀。 9、黄曲霉毒素B1标准溶液。 (1)仪器校正:测定重铬酸钾溶液的摩尔消光系数,以求出使用仪器的校正因素。准确称取25mg经干燥的重铬酸钾(基准级),用硫酸(0.5+1000)溶解后并准确稀释至200mL,相当于[c(K2Cr2O7)=0.0004mol/L]。再吸取25mL此稀释液于50mL容量瓶中,加硫酸(0.5+1000)稀释至刻度,相当于0.0002mol/L溶液。再吸取25mL此稀释液于50mL溶量瓶中,加硫酸(0.5+1000)稀释至刻度,相当于0.0001mol/L溶液。用1cm石英杯在最大吸收峰的波长(接近350nm处)用硫酸(0.5+1000)作空白,测得以上三种不同浓度的摩尔溶液的吸

光度,并按式(1)计算出以上三种浓度的摩尔消光系数的平均值。 c A E =1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 式中 1E ——重铬酸钾溶液的摩尔消光系数; A ——测得重铬酸钾溶液的吸光度; c ——重铬酸钾溶液的摩尔浓度。 再以此平均值与重铬酸钾的摩尔消光系数值3160比较,即求出使用仪器的校正因素,按式(2)进行计算。 E f 3160= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2) 式中 f ——使用仪器的校正因素; E ——测得的重铬酸钾摩尔消光系数平均值。 若f 大于0.95或小于1.05,则所用仪器校正因素可略去不计。 (2)黄曲霉毒素B 1标准溶液的制备:准确称取1~1.2 mg 黄曲霉毒素B 1标准品,先加入2mL 乙腈溶解后,再用苯稀释至100mL ,避光,置于4℃冰箱保存。该标准液约为10μg/mL 。用紫外分光光度计测标准溶液的最大吸收峰的波长及该波长的吸光度值。 结果计算:黄曲霉毒素B 1标准溶液的浓度计算按下式: 2 1000E f M A X ×××= 式中 X ——黄曲霉毒素B 1标准溶液的的浓度(μg/mL ); A ——测定的吸光值; f ——所使用仪器的校正因素; M ——黄曲霉毒素B 1的分子量312; E 2——黄曲霉毒素B 1在苯–乙腈混合液中的摩尔消光系数19800。 根据计算,用苯―乙腈混合液调到标准溶液浓度恰为10.0μg/mL ,并用分光光度计核对其浓度。

一、名词解释 1.色谱法:色谱法利用不同物质在不同相态的选择性分配,以流 动相对固定相中的混合物进行洗脱,混合物中不同的物质会以不同的速度沿固定相移动,最终达到分离的效果。可分为液相色谱、气象色谱法等。 2.混合水样:是指同一采样点于不同时间所采集的瞬间水样的混合水样,有时也称“时间混合水样” 3.浊度:是表现水中悬浮物对光线投过是所发生的阻碍程度,。 用来反映水体外观评价。 4.BOD:生物需氧量,是指在有溶解氧的条件下,昊杨微生物在 分解水中有机物的生物化学过程中多消耗的溶解氧量。是反映水体被有机物污染程度的综合指标。 5.TOC:总有机碳。是以碳的含量表示水体中有机物质含量的综 合指标。可利用红外线气体分析仪测定。 二、填空题 1.流速仪法、浮标法、堰板法、其他方法(容积法) 2.记录、贴标签、运送、送实验室 3.湿法消解、干法消解 4含硫化合物、含氮化合物、碳氢化合物、碳氧化合物和卤素化合物5溶液吸收法、填充柱阻留法、滤料阻留法、低温冷凝法、自然积集法

1、水样的保存方法有哪些? 答:保存水样的方法有以下几种: (1)冷藏 采样后将水样立即投入冰箱或冰水浴中并置于暗处,冷藏温度一般2-5度,该法不能长期保存水样。 (2)冷冻 冷冻温度为-20℃,冷冻时不能将水样充满整个容器。 (3)加入保存剂 ①加入生物抑制剂 ②调节pH值 ③加入氧化剂或还原剂 2、什么是PAN以及PAN是如何产生的? 答:由HC、NOx 及其光化学反应的中间产物和最终产物所组成的特殊混合物,叫作光化学烟雾。光化学烟雾是一种大气污染现象,最初发生在美国洛杉矶,因此也称作洛杉矶烟雾。洛杉矶烟雾与早期的伦敦烟雾有所不同。伦敦烟雾主要是SOx 和悬浮颗粒物的混合物,通过化学作用生成H2SO4 危害人的呼吸系统;而光化学烟雾则是HC 和NOx 在强太阳光作用下发生光化学反应而生成刺激性的产物,如醛,还有O3 和PAN。 1)NO 向NO2 转化是产生“烟雾”的关键。在低层大气中一次污染物NO、N2、O2、CO、C3H6 等都不吸收紫外辐射,在污染空气中只有NO2 吸收紫外辐射。而空气中的NO2 来源于燃料燃烧:2NO+O2→2NO2 2)NO2 的光解是“烟雾”形成的开始。NO2 光解的结果产生NO 和O,随即形成O3。因此大气中NO、NO2 和O3 之间的反应不断循环。如果大气中只发生NO2 的光解循环,就无法产生光化学烟雾。当污染的大气中同时存在HC时,NO2 的光解循环才能被打破。3)HC是产生“光化学烟雾”的主要成分。NO2 光解产生的O,O3 与HC 反应形成一系列带有氧化性、刺激性的中间产物和最终产物,从而导致光化学烟雾的形成。 3、原子吸收分光光度法测定铅元素时的测定原理是什么? 答:将待测元素的溶液通过原子化系统喷成细雾,随载气进入火焰,并在火焰中竭力成基态原子,当空心阴极灯辐射出待测元素特征波长光通过火焰,被其吸收,在一定条件下,特征波长光强的变化与火焰中待测元素基态原子的浓度有定量关系,从而测定样品中铅元素的含量。 4、什么是COD以及COD是怎么测定的? 答:COD即化学需氧量,化学需氧量是指水样在一定条件下,氧化1L水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。用重铬酸钾法测定,即在强酸性溶液中,用重铬酸钾将水中的还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾量算出水样中的化学需氧量,以氧的mg/L表示。 5、什么是农产品无损检测技术?该技术有哪些优点? 答:农产品无损检测是在不破坏被检测农产品的情况下, 应用一定的检测技术和分析方法对农产品的内在品质和外在品质加以测定, 并按一定的标准对其做出评价的过程。 该技术的优点:1)不损害样品; 2)缩短检测时间,节约能耗,减少污染; 3)可对农产品进行分级; 4)可以对农产品品质进行客观分析,消除主观误差; 5)可进行在线检测分析。

卫生部关于《食品中污染物限量》问答 一、《食品中污染物限量》修订情况 根据《食品安全法》及其实施条例有关规定,卫生部于2010年6月部署开展食品安全国家标准清理工作,重点对食品中污染物等食品安全基础标准进行清理整合。国家食品安全风险评估中心牵头承担《食品中污染物限量》标准修订工作。 国家食品安全风险评估中心组织农业、卫生、质检、粮食等领域科研院所专家组建了标准起草组,细化修订工作原则和重点,对600多项农产品质量安全、食品质量、食品卫生和行业标准中涉及污染物限量指标和要求进行全面梳理,以我国食品生产和食品污染物监测数据为基础,开展食品安全风险评估,并借鉴了国际食品法典委员会(CAC)、欧盟、美国和澳大利亚、新西兰等国际组织、国家(地区)的食品安全标准,对2005年发布的《食品中污染物限量》 (GB2762-2005)进行了修订,形成了新的食品中污染物限量标准。 新《食品中污染物限量》(GB2762-2012,以下简称新的GB2762)标准已向社会公开征求意见,向世贸组织(WTO)成员通报,并经食品安全国家标准审评委员会主任会议审议通过,于2012年11月13日发布,自2013年6月1日正式施行。 二、修订原则 《食品中污染物限量》标准是食品安全基础标准,对保障食品安全、规范食品生产经营、维护公众健康具有重要意义。标准修订工作严格遵照《食品安全法》及其实施条例规定,以风险评估为依据,科学合理设置污染物指标及限量,体现了以下工作原则: 一是坚持《食品安全法》立法宗旨,以保障公众健康为基础,重点对我国居民健康构成较大风险的食品污染物和对居民膳食暴露量有较大影响的食品种类设置限量规定,突出安全性要求; 二是坚持以风险评估为基础,遵循CAC食品中污染物标准制定原则,结合污染物监测和暴露评估,确定污染物及其在相关食品中的限量,确保科学性; 三是整合现行食品卫生、食品质量、食用农产品质量安全以及行业标准中污染物限量规定,避免标准间的重复、交叉、矛盾,确保标准的统一性; 四是坚持食品污染物源头控制和生产过程控制相结合,重点对食品原料中污染物进行控制,通过严格生产过程卫生控制,降低食品终产品中相关污染物含量;

食品污染物和有害因素监测工作总结汇报供借 鉴 食品污染物和有害因素监测工作总结 汇报供借鉴 一.监测目的收集我县食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据,分析危害因素可能来源,为开展食品安全风险评估和标准制定.修订及跟踪评价以及风险管理等提供支持。 二.监测内容 (一)食源性疾病监测。 1.食源性疾病病例监测。收集.汇总和分析医疗机构报告的由食品或怀疑由食品引起的生物性.化学性.有毒动植物性的感染性或中毒性病例.异常病例,重点关注婴幼儿.中小学生和孕产妇等病例,由预包装食品引起的病例,发生在餐饮服务单位的病例,聚集性病例,以及重症和死亡病例等。 2.食源性疾病暴发监测。所有发病人数在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴发事件,通过对经流行病学调查确认的食源性疾病事件信息的收集和归因分析,掌握食源性疾病事件的高危食品和危险因素。 3.食源性疾病主动监测。主动监测掌握本辖区食源性疾病地区和人群分布及其变化趋势,提高食源性疾病暴发早期识别.预警

与防控能力。为研究食源性疾病的流行规律.疾病负担.制定防控策略提供基础数据和科学依据。 (二)食品污染.食品有害因素监测。 1.食品中化学性污染物及有害因素.微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。 2.开展食品放射性物质污染监测。 根据2021年省食品安全风险监测实施方案,对有铀(钍)矿山.核设施周围食品放射性本底进行监测,监测样品种类蔬菜.粮食.茶叶.奶粉.家畜家禽肉类等类。。 三.监测方法具体检验方法及要求参见2021年国家食品污染物和有害因素监测工作手册,应采用国家标准方法或指定方法进行监测。 四.报告和通报 (一)食源性疾病监测(详见附件1)。县医疗机构.疾病预防控制中心和县卫生健康局应当按照食源性疾病监测报告工作规范(试行)的要求开展信息报告与通报。县疾病预防控制中心应及时对辖区内可疑聚集性病例进行调查,并在“食源性疾病监测报告系统”上填写可疑聚集性事件处置意见。县疾病预防控制中心应当定期对辖区内报送数据和信息进行汇总分析,并向县卫生健康局提交提交分析报告。 (二)食品污染.食品中有害因素监测(详见附件2)。我县监测机构在完成样品监测后的2个工作日内报送监测数据,发现

食品中重金属污染物检测方法的研究 通常情况下,密度大于5g/cm3的金属被称为重金属,如:铅、砷、镉、铜等都属于较为常见的重金属。在食品中,重金属污染物是影响食品质量和安全的重要因素,而重金属污染物又极易出现在食品的生产、制作、运输、包装以及储存等环节中,这些污染物一旦被人体所食用就会给健康带来严重的伤害。论文提出了关于食品中重金属污染物的一些检测方法及检测前的处理方法。 【Abstract】Normally,metals with densities greater than 5g/cm3 are called heavy metals,such as lead,arsenic,cadmium,copper,and so on,which are relatively common heavy metals. In food,heavy metal pollutant is an important factor affecting the quality and safety of food,heavy metal pollutants can also be found in the process od food production,production,transportation,packaging and storage,once eaten,these pollutants can cause serious health damage. In this paper,some methods of detection and treatment of heavy metal contaminants in food are presented. 标签:食品;重金属污染物;检测方法 1 引言 重金属对人体的危害非常大,其可以使人体的蛋白质发生变形,也能在人体内慢慢积累造成慢性中毒现象,从而引发头晕、头痛、失眠、精神错乱、健忘、癌症等一系列病症。特别是随着中国工业的发展,重金属污染物的排放量越来越大,造成了严重的食品安全问题。因此,对食品中重金属污染物的含量进行检测不仅能保证人们的饮食安全,更能改善我国食品行业的发展现状。 2 我国重金属污染的现状 当前,我国的重金属污染现状十分令人担忧,被重金属污染的耕地面积可达两千万公顷,而我国的耕地总面积大约为18亿亩,重金属污染的耕地面积占总耕地面积的1/6。耕地被污染后,不仅会严重破坏我国的生态环境,影响植物的正常生长,还会间接导致耕地中的农作物中含有重金属元素,降低食品的质量和安全性。受到重金属的污染,我国农作物的产量每年会减少一千多万吨,折合成人民币约200亿,这不仅危害到了人民的身体健康,还对社会经济的稳定造成严重的影响。因此,国家迫切需要加大对食品中重金属污染物的检查力度,为社会的稳定健康发展奠定坚实的基础[1]。 3 重金属检测前的处理方法 3.1 微波消解法 重金属污染物检测前的微波消解法是指利用微波自身能够穿透绝缘体、加热

食品污染物质量检测技术研究及发展方向 食品安全在任何一个国家都是一项非常关键的内容。人类的生存离不开食品,所以,当今时代必须要对其进行品质检测,只有这样才可以确保其品质合乎规定,进而才可以确保群众能够放心的食用,社会才可稳定前进。文章重点的分析了其污染物品质检测方法相关的内容。 标签:食品污染物;检测技术;食品安全 1 当前该项技术的发展趋势 通过相关机构以及员工的长久不懈的探索,特别是在相关工艺的帮扶之下,截止到2004年底,我国在农药残留检测、兽药残留检测、重要有机污染物的痕量与超痕量检测、食品添加剂、饲料添加剂与违禁化学品检验方法、生物毒素和中毒控制常见毒物检测、食品中重要人畜疾病病原体检测技术等方面的研究取得了很大进展。在农药残留检测技术方面,重点研究酶抑制法和仪器分析方法。其中酶抑制法测试纸已研制完毕,测试盒及酶速测仪已研制成功,胶体金测试条正在研制。食品中150种农药残留系统检测技术正在研究中。目前,已经出现了安全检测设备,而且不断的开展其他一些装置的研发活动。 在兽药残留检测技术方面,主要开展多残留仪器分析和验证方法的研究。完成了包括肛兴奋剂、激素、磺胺等、四环素类、氯霉素类、硝基呋喃类、B-内酰胺等、苯并咪唑类、阿维菌类、喹诺酮类、硝基咪唑类、氨基糖苷类、氨基硫脲类等13项药物的检测研究。完成了新型综合微量样品处理仪、超临界流体萃取在线富集离线净化装置、高效快速浓缩仪、便携式酶标仪的研制。在重要有机污染物的痕量与超痕量检测技术方面,完成了二英、多氯联苯和氯丙醇的痕量与超痕量检泓技术的研究;建立了12种具有二英活性共平面PCBs单体同位素稀释高分辨质谱方法;建立了以稳定性同位素稀释技术同时测定食品中氯丙醇方法;建立了食品中丙烯酰胺、有机锡、灭蚊灵、六氯苯的检测技术。在食品添加剂、饲料添加剂与违禁化学品检验技术方面,开展了纽甜、三氟蔗糖、防腐剂的快速检测,番茄红色素、辣椒红色索、甜菜红色素、红花色素、饲料添加剂虾青素、白梨芦醇等的检测研究;建立了阿力甜椰H、姜黄索、保健食品中的红景天甙、15种脂肪酸测定方法.番茄红素和叶黄索、红曲发酵产物中Monaeolinlink开环结构与闭环结构的定量分析方法.食品(焦糖色素、酱油)中4-甲基眯唑含量的毛细管气相色谱分析方法,芬氟拉明、杂氟拉明、杂醇油快速检验方法,磷化物快速检验方法。在生物毒索检测技术方面,完成了真菌毒索、藻类毒素、贝类毒索ELISA试剂盒和检测方法,建立了果汁中展青霉素的高效液相色谱检测方法。 在食品中重要人兽疾病病原体检测技术方面,建立了水泡性口炎病毒、口蹄疫病毒、猪瘟病毒、猪水泡病毒的实时荧光定量PCR检测技术;建立了从猪肉样品中分离伪狂犬病毒和口蹄疫病毒的方法和程序。 2 对不断提升检测技术的分析

室内环境污染物浓度检测采样方法 一、取样须知 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。 2、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 (1) 民用建筑工程中的建筑和装修材料在挥发污染物时,总是造成贴近墙面的地方浓度要高一些,如果现场检测取样时,取样点距内墙面距离太近,结果将丢失代表性。如果取样点选在凸凹墙面处、拐角处,结果将也失去代表性。因此,现场检测取样时,为了避免墙面的局部影响,取样点应距内墙面不小于0.5m是适宜的。 另外通风道中的气体,与被测量房间内的气体有很大差别,因此,避开通风道和通风口取样是为了对某一个被测量的房间来说有更好的代表性。 (2) 现场检测取样时,取样点应距楼内地面(楼面)高度0.8~1.5m。 从氡、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)五种污染物的理化性质来讲,它们的气态物质在空气中的比重各不相同,有的比空气轻,有的比空气重,在绝对平静的空气中,可能有的集中在室内空气的上部,有的可能集中在室内空气的下部,但只要稍有扰动(如人员走动),各部分空气就会混合起来。因此,一般来说,污染物比重不同造成的影响不大。0.8~1.5m是人的呼吸带高度,在这一高度取样检测,可以代表人吸入污染物的真实情况。 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 室内通风换气是建筑正常使用的必要条件,由于采用自然通风换气的民用建筑工程受门窗开闭大小、天气等影响变化很大,换气率难以确定,而在关闭门窗的条件下检测可避免室外环境变化的影响,因此规定将充分换气的敞开门窗关闭1h后进行检测。采用集中空调的民用建筑工程其通风换气设计有相应的规定,通风换气在空调正常运转的条件下才能实现,在此平衡条件下检测,才能得到真实的室内氡浓度及甲醛等挥发性有

论述食品中重金属污染物检测方法 发表时间:2019-07-16T17:08:32.793Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:顾利利[导读] 摘要:国家居民的日常生活离不开衣食住行各个方面,其中,对食品的安全显得尤为重视。 射阳县综合检验检测中心 224000 摘要:国家居民的日常生活离不开衣食住行各个方面,其中,对食品的安全显得尤为重视。现在的食品中往往污染物重金属含量的检测会过高,这种重金属污染物会使人体机体慢性损伤,但不会使人体立刻发病,它是一个缓慢的损伤过程,在早期时期很难被发现,等到晚期时就会导致人死亡。因此,国家对于食品中的重金属污染物检测一定要严格把控,避免其危害到人们的自身安全。基于此类情况,本文将对食品中的重金属污染的检验检测方法进行深入的分析研究,以便保证食品的安全质量。 关键词:食品;重金属污染物;检测方法人们的日常生活中是离不开一日三餐的饮用的,故而食品的安全方面是人们所高度重视的。在近些年的“3.15打假”事件中,出现了许多不合格的食品,有些甚至是大家耳熟能详的大品牌,因而,哪些食品不能吃、哪些食品能吃,这两个问题使得人们在对于食品的挑选上变得迷茫。要想保障食品的安全,就需要我们利用相关的检验技术与设备对其质量进行检测,从而发现其中存在的问题,进而避免有害食品进入到人们的生活中,对人们的身体造成危害。当前,我国在这方面的检测工作中还是存在一些问题与漏洞,这些都会影响检测的结果与质量,所以我们对于检测方法一定要进行研究,不断的掌握新技术,为人们的安全做出保障。 1、重金属污染概况 重金属污染主要是指比重在 5 以上的金属(如铜、铅、锌、镍、钴、镉、铬、汞、铋、锡、锑、铌、钼等)进入到食品中被人们所食用,进而影响人们身体健康,导致人员伤亡的污染方式。通常情况下,重金属的自然本底浓度是不会达到有害程度的,但由于社会工业化的高速发展,使得这些有毒有害的重金属(如铅、汞、镉、铬等)不断的进入大气、水和土壤中,从而使正常范围环境被重金属所污染。 从食品安全方面考虑的重金属污染,目前最引人关注的是汞、镉、铅、铬,以及类金属砷等有显著生物毒性的重金属。重金属主要通过污染食品、饮用水及空气而最终威胁人们的健康。据研究,重金属污染经食物链放大随食品进入人体后主要引起机体的慢性损伤,进入人体的重金属要经过较长时间的积累才会显示出毒性,因此往往不易被早期察觉,很难在毒性发作前就引起足够的重视,从而更加重了其危害性。 世纪 50 年代在日本出现的水俣病和痛痛病,经查明就是由于食品遭到汞和镉污染所引起的公害病,因此重金属的环境污染通过食物链造成食源性危害的问题引起了人们的关注。近十几年来,随着我国经济的快速发展,环境治理和环境污染日趋失衡。例如我国的水体污染严重,全国 7 大水系中近一半河段以及许多湖泊遭到污染,80%以上的城市河段水质普遍超标,尤其是重金属污染问题十分突出;我国的土壤重金属污染程度也正在加剧,污染面积在逐年扩大,因而导致食品的重金属污染问题也越发严重,这已引起各级政府以及相关部门的高度重视。关注食品安全就是关注健康,要解决食品的重金属污染问题,首先应立足于控制污染源,切实执行有关环境保护法规,防止环境污染的发生。其次,要建立完善食品重金属污染的预警机制,扩大和加强对食品污染的监控,提高食品中重金属污染的检测技术水平。 2、食品中重金属污染的来源及危害 2.1 食品中重金属污染的来源 重金属污染食品的途径主要有以下几种。(1)某些地区自然地质条件特殊,环境中有高本底重金属含量。如在一些特殊地区,矿区、海底火山活动的地区,因为地层有毒金属的含量高而使动植物有毒金属含量显著高于一般地区。(2)人为的环境污染而造成有毒有害金属元素对食品的污染。工业生产中排放的含重金属的废气、废水和废渣,农用化学品,如含金属的农药和化肥的使用,可造成水体及土壤的环境污染。如污染的水体中镉的浓度可以达到 0.2 3mg/kg,比正常水体高1000 2000 倍。污染的土壤中镉的浓度可以比正常土壤中的浓度高出 800 倍,在这些土壤中种植的植物含镉量就明显增加。值得提出的是,重金属污染和一般的农药、化肥造成的污染不同,即使它们在环境中的浓度很低,但由于环境不容易净化,生物从环境中摄取重金属后通过食物链的生物放大作用,可以在较高级生物体内成千上万倍地富集起来,然后通过食物进入人体导致潜在的危害。(3)在食品加工、储存、运输和销售过程中使用和接触的机械、管道、容器以及因工艺需要加入的添加剂中含有的有毒金属元素导致食品的污染。 2.2 重金属污染的危害 (1)镉是一种蓝白色金属,在自然界中分布广泛但含量极小。镉可通过植物根系的吸收进入植物性食品,并通过饮水与饲料转移到动物体内,使畜禽类食品中含有镉。镉进入人体后主要蓄积于肾脏和肝脏中,镉中毒主要损害肾功能、骨骼和消化系统。研究表明镉及其化合物还具有一定的致突变、致畸和致癌作用。(2)铅是一种灰白色金属,主要用于制造蓄电池、颜料、釉料等,四乙基铅等烷基铅因为其具有良好的抗震性而曾经被用作汽油的防爆剂广泛使用。铅中毒是一种蓄积性中毒,随着人体内铅蓄积量的增加可引起造血、肾脏及神经系统损伤。铅中毒后往往表现为智力低下,反应迟钝,贫血等慢性中毒症状。从危害程度来说,铅对胎儿和幼儿生长发育影响最大,因此儿童发生铅中毒的几率远远高于成年人,目前我国儿童金属铅污染较为严重。(3)砷是一种非金属,但由于其许多理化性质类似于金属,故常称其为类金属。砷的化合物包括无机砷和有机砷。砷对人体中的许多酶有很强的抑制作用,可使人体内多种酶的活性及细胞的呼吸、分裂和繁殖受到严重干扰而引起体内代谢障碍。砷中毒分急性和慢性两种。急性砷中毒主要表现为胃肠炎症状,严重者可导致中枢神经系统麻痹而死亡,病人常有七窍流血的现象。 3、食品中重金属的检测技术及其进展 3.1食品中重金属的检测方法 食品中重金属元素限量的检测方法有比色法、比浊法、斑点比较法、色谱法、光谱法、电化学分析法、中子活化分析等。有关国家标准均详细规定了食品中重金属元素的含量测定方法。以下列出的是食品中的铅、镉的国家标准检测方法。 (1)食品中铅的常用检测方法有:石墨炉原子吸收光谱法,其检出限为 0.02 mg /kg;火焰原子吸收光谱法,检出限为 0.4mg/kg;单扫描极谱法,检出限为0.085mg/kg;二硫腙比色法,检出限为 0.25mg/kg;氢化物原子荧光光谱法,检出限为 5 g/kg。(2)食品中镉的常用检测方法有:石墨炉原子吸收光谱法,其检出限为 0.1 g/kg;火焰原子吸收光谱法,检出限为 5 g/kg;比色法,检出限为 50 g/kg;原子荧光法,检出限为 1.2 g/kg。 3.2食品中重金属的检测技术进展

食品污染物及其检测技术 学生:指导老师: 摘要:食品污染,是指食品及其原料在生产、加工、贮藏、运输、销售到食用前等过程中某些有毒有害物质进入食品,使食品的营养价值和品质降低而对人体产生不同程度的危害。食品污染物主要包括重金属、细菌毒素、真菌毒素、农药残留、兽药残留、多环芳香烃等。本文阐述了这些污染物的性质、来源及其危害。通常情况下,当食品中这些污染物含量达到一定值时,食品的品质就会受到一定的影响。也会对人体健康构成一定的威胁。 关键词:食品污染来源、食品污染的种类、食品污染物对人体健康的影响、食品污染物的检测技术、 为了人类生存和健康的发展,我们无时无刻都在关注食品安全的问题,因为食物是我们获取能量的来源,没有安全的食物,我们的身体健康会遭到严重的破坏。整个社会会因此而瘫痪,乱成一团,也会因此而发生战争。俗话说“民以食为天”。所以,安全的食物是多么的重要。既然那么重要,就让我们来认识一下食品污染物的来源、性质、及其对它的检测。 一、食品污染物来源 食品污染物来源主要有4个方面:一是食品中存在的天然有害物质;二是环境污染,如随着农业产品使用量的增加,一些有害的化学物质残留在农产品中;三是食品生产、加工过程中一些化学添加剂、色素的不适当的使用,使食品中有害物质增加;四是食品加工、贮藏、运输及烹饪过程中产生的物质以及工具、用具中带来的污染物。从这些有害物质的具体来源上来看,这些物质可分为植物源的、动物源的、微生物源的以及因环境污染所带来入的4类;也可以将其分为外源性有害物质、内源性有害物质、诱发性有害物质3类;还可以根据食品污染物产生的特征将有害物质的来源分为固有的和污染的两大类,其具体产生的途径是:固有有害物质是在正常条件下生物体通过代谢或生物合成产生有毒化合物,或在应激条件下生物体通过代谢或生物合成产生有毒化合物。污染有毒物质是有毒化合物直接污染食品、有毒化合物被食品从其生长环境中吸取、由食品将环境中吸取和化合物转化为有毒化合物或者食品加工中产生有毒化合物。 就危害性大小来讲,微生物污染产生的有害物质(或致病菌)危害最大,来自环境污染的危害次之。农药、兽药、食品添加剂等滥用都会造成不同程度的危害,另外也应注意一些天然

《食品中污染物限量》(GB2762-2012)问答 一、《食品中污染物限量》修订情况 根据《食品安全法》及其实施条例有关规定,卫生部于2010年6月部署开展食品安全国家标准清理工作,重点对食品中污染物等食品安全基础标准进行清理整合。国家食品安全风险评估中心牵头承担《食品中污染物限量》标准修订工作。 国家食品安全风险评估中心组织农业、卫生、质检、粮食等领域科研院所专家组建了标准起草组,细化修订工作原则和重点,对600多项农产品质量安全、食品质量、食品卫生和行业标准中涉及污染物限量指标和要求进行全面梳理,以我国食品生产和食品污染物监测数据为基础,开展食品安全风险评估,并借鉴了国际食品法典委员会(CAC)、欧盟、美国和澳大利亚、新西兰等国际组织、国家(地区)的食品安全标准,对2005年发布的《食品中污染物限量》(GB2762-2005)进行了修订,形成了新的食品中污染物限量标准。 新《食品中污染物限量》(GB2762-2012,以下简称新的GB2762)标准已向社会公开征求意见,向世贸组织(WTO)成员通报,并经食品安全国家标准审评委员会主任会议审议通过,于2012年11月13日发布,自2013年6月1日正式施行。

二、修订原则 《食品中污染物限量》标准是食品安全基础标准,对保障食品安全、规范食品生产经营、维护公众健康具有重要意义。标准修订工作严格遵照《食品安全法》及其实施条例规定,以风险评估为依据,科学合理设臵污染物指标及限量,体现了以下工作原则: 一是坚持《食品安全法》立法宗旨,以保障公众健康为基础,重点对我国居民健康构成较大风险的食品污染物和对居民膳食暴露量有较大影响的食品种类设臵限量规定,突出安全性要求; 二是坚持以风险评估为基础,遵循CAC食品中污染物标准制定原则,结合污染物监测和暴露评估,确定污染物及其在相关食品中的限量,确保科学性; 三是整合现行食品卫生、食品质量、食用农产品质量安全以及行业标准中污染物限量规定,避免标准间的重复、交叉、矛盾,确保标准的统一性; 四是坚持食品污染物源头控制和生产过程控制相结合,重点对食品原料中污染物进行控制,通过严格生产过程卫生控制,降低食品终产品中相关污染物含量; 五是强调无论是否制定污染物限量,食品生产和加工者均应采取控制措施,突出食品生产经营过程中的污染物控制

食品中化学污染物及有害因素监测工作手册 食品中化学污染物及有害因素 监测工作手册 化学污染物及有害因素监测手册编写工作组 2010 年2 月 食品伙伴网 前言 (1) 第一部分化学污染物及有害因素监测工作管理程序 (2) 第二部分全国食品化学污染物及有害因素监测计划 (21) 第三部分检测方法标准操作程序(SOPs)………………………… 37 第四部分实验室分析方法的质量控制操作程序 (250) 第五部分全国化学污染物及有害因素监测数据库 (258) 食品伙伴网

前言 本工作手册是根据2010年全国化学污染物及有害因素监测计划的要求,在原全国食品污染物监测网工作手册的基础上修订而成的,适用于2010年全国化学污染物及有害因素监测工作的需要。 本手册由中国疾病预防控制中心营养与食品安全所王竹天、杨大进负责组织各相关疾控中心共同编写。其中第一部分由陈金东、吉文亮、李青、张榕杰和常凤启同志主持编写;第二部分由张正、薛颖、吴国华、沈向红和梁春穗同志主持编写;第三部分由吴国华、杨大进、吴平谷、陈金东、蒋定国、李青、张榕杰、吉文亮、梁春穗、林国斌、熊丽蓓、赵凯同志主持编写;第四部分由陈金东、吉文亮、张榕杰、李青、杨大进同志主持编写;第五部分由杨杰同志主持编写。蒋定国同志负责总体整理汇总。 手册完成后经各监测单位仔细审阅,并收到了李敏、马永建、宋悦华、陈明等同志的书面意见,修改后形成 食品伙伴网 第一部分化学污染物及有害因素监测工作管理程序 一、机构和人员 1、承担食品化学污染物及有害因素监测的机构职责 承担食品化学污染物及有害因素监测的机构须按食品化学污染物及有害因素监测年度计划规定的食品种类进行元素污染物、农药残留、兽药残留、真菌毒素、食品添加剂、食品加工过程产生的有害物质、食品中违禁添加物质等规定项目的监测。并严格按照委托书的安

污染源自动监测设备比对监测技术规定 (试行) 中国环境监测总站 2010年8月

目录 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 术语和定义 (2) 3.1 水污染源自动监测设备 (2) 3.2 固定污染源自动监测设备 (2) 3.3 参比方法 (2) 3.4 比对监测 (2) 4 比对监测条件 (2) 5 水污染源自动监测设备比对监测 (2) 5.1比对监测内容 (2) 5.2 比对监测频次 (2) 5.3 比对监测方法 (3) 5.4 比对监测结果评价 (5) 5.5 质量保证 (6) 5.6 比对监测报告格式及内容 (7) 6 固定污染源烟气自动监测设备比对监测 (8) 6.1 比对监测内容 (8) 6.2 比对监测频次 (8) 6.3 比对监测方法 (8) 6.4 比对测试 (9) 6.5 核查参数 (9) 6.6 比对监测结果评价 (11) 6.7 质量保证 (14) 6.8 比对监测报告内容及格式 (15) 附录1(资料性附录) (17) 附录2(资料性附录) (21) 附录3(资料性附录) (23)

污染源自动监测设备比对监测是指采用参比(标准)方法,与自动监测法在企业正常生产工况下实施同步采样分析,验证自动监测设备监测结果准确性的监测行为。 比对监测是判断自动监测数据准确性和有效性的重要依据。为进一步规范污染源自动监测设备比对监测,统一比对监测技术要求,依据《主要污染物总量减排监测办法》(国发[2007]36号)、《污染源自动监控管理办法》(环保总局令第28号)、《国家重点监控企业自动监测数据有效性审核办法》(环发[2009]88号)等有关规定制定本技术规定。 1适用范围 本技术规定规定了废水自动监测设备、固定污染源烟气连自动监测设备(CEMS)比对监测的内容、频次、方法、结果评价以及质量保证和质量控制等,适用于环境监测部门对废水污染源、烟气污染源自动监测设备的日常比对监测。污染源自动监测设备的验收监测仍按有关规定和技术规范执行。 2 引用标准 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 HJT353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范试行》 HJ/T354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》 HJ/T355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》 HJ/T356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》HJ/T 91-2002 《地表水和污水监测技术规范》 HJ 494-2009 《水质-采样技术指导》 HJ/T75-2007 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》 HJ/T76-2007 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 373-2007 《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范(试行)》