1.1等腰三角形(3)

主备教师:参与教师:授课日期:

教学目标:

1.探索等腰三角形判定定理.

2.理解等腰三角形的判定定理,并会运用其进行简单的证明.

3.了解反证法的基本证明思路,并能简单应用。

教学重点:理解等腰三角形的判定定理,并会运用其进行简单的证明.

教学难点:了解反证法的基本证明思路,并能简单应用

教学方法:自主探究与小组合作

一、温故互查:

1.如果等腰三角形的顶角等于400,则其底角的度数为 .

2.等边三角形的三个内角都,并且每个角都等于

二、设问导读:

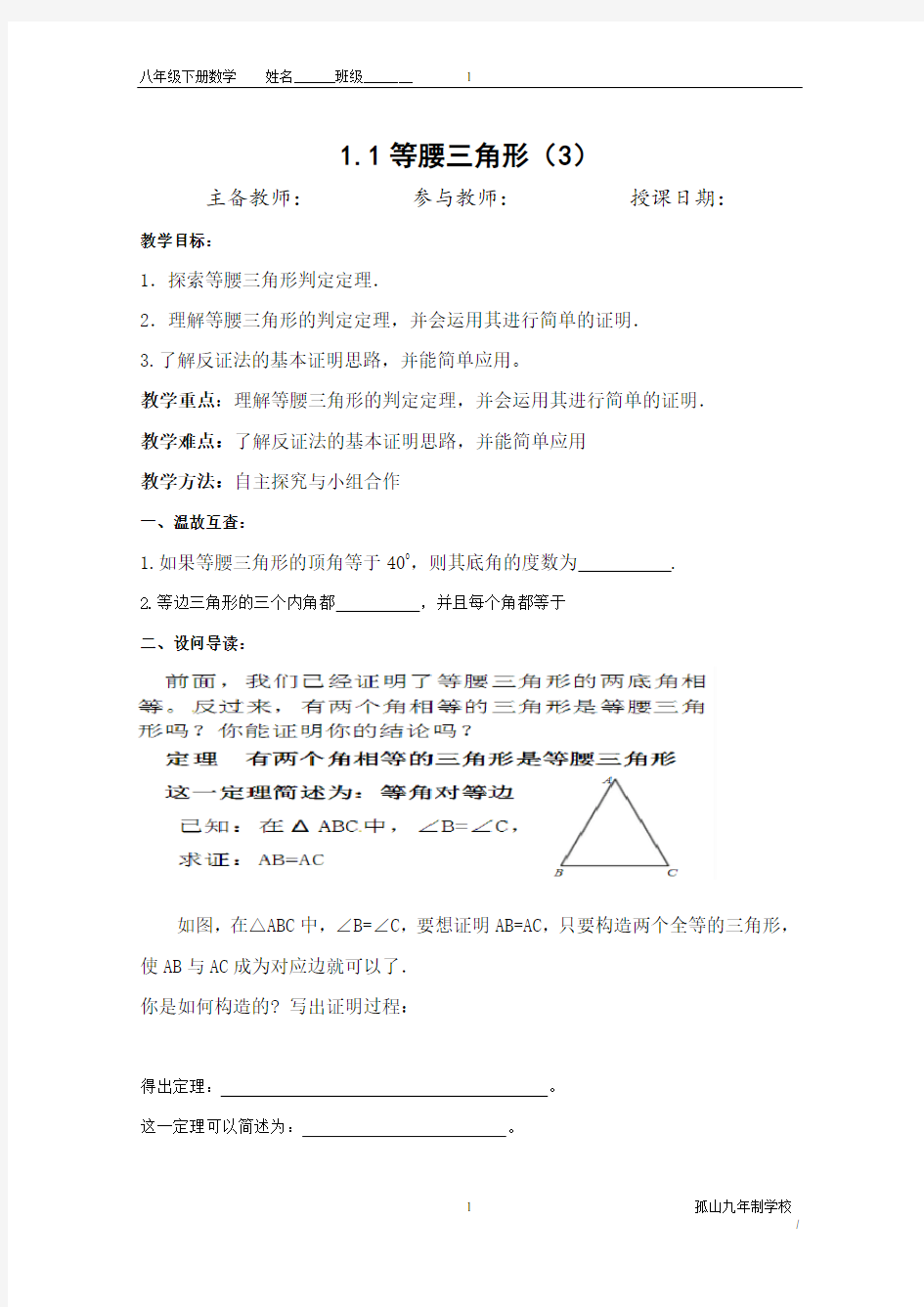

如图,在△ABC中,∠B=∠C,要想证明AB=AC,只要构造两个全等的三角形,使AB与AC成为对应边就可以了.

你是如何构造的? 写出证明过程:

得出定理:。

这一定理可以简述为:。

3.小明说,在一个三角形中,如果两个角不相等,那么这两个角所对的边也不相等.你认为这个结论成立吗?如果成立,你能证明它吗? 我们来看一位同学的想法:

如图,在△ABC 中,已知∠B≠∠C,此时AB 与Ac 要么相等,要么不相等. 假设AB=AC ,那么根据“等边对等角”定理可得∠C=∠B,但已知条件是∠B≠∠C.“∠C=∠B”与已知条件“∠B≠∠C”相矛盾,因此AB≠AC

你能理解他的推理过程吗? 反证法:

小明在证明时,先假设命题的结论 ,然后推导出

与定义、基本事实、已有定理或已知条件相矛盾的结果,从而证明命题的结论一定成立。这种证明方法称为反证法。 4.证明:一个三教学中不能有两个角是直角

三、自学检测:课本第9页随堂练习1、2题。 四、巩固训练:课本习题第9.10页1、3题。 五、拓展训练:绩优学案第9页第10题。 课堂小结:同桌交流今天你学到了什么?

作业布置:习题2.4题

10、九寨沟 第三课时 教学目标: 1、能正确、流利、有感情地朗读课文。背诵课文第3、4、5自然段。 2、学会本课20个生字,田字格上面的9个只识不写。理解由生字组成的词语。 3、了解最后一个自然段在全篇中所起的作用。 4、了解九寨沟美丽的自然景色,激发学生热爱大自然热爱祖国秀丽山河的思想感情。 教学重、难点: 重点:学习作者描写九寨沟美景所用的方法,激发学生热爱大自然、热爱祖国的思想感情。 难点:当小导游介绍九寨沟的风景。 教法:情境式启发式读悟式 学法:自主合作探究 教学准备:多媒体课件。 教学时间:3课时 第三课时 教学内容:课堂练习 教学过程: 一、复习检查 1、听写词语。 2、齐唱《神奇的九寨》。 二、最后一段在文中的作用 1、齐读第五小节。 2、提问:这一小节与前面三个小节有什么联系?与开头呢? 3、小结:(1)首尾呼应。 (2)起总结、总起作用。从中悟出写作必须谋篇布局,巧妙构思。 三、进行课堂练习

(一)听写课后词语:★ (二)辨析,组词:★★ 沟()县()寨()窜() 钩()具()赛()蹿() (三)反义词:★★ 神奇()清澈() 天然()机灵() (四)填上合适的词语:★★ ()的雪峰()的金丝猴 ()的湖泊()的羚羊 ()的瀑布()的大熊猫 ()的九寨()的小熊猫 (五)默写课文中你最喜欢的一小节。★★★ (六)提问:★★★ 1、课文最后一小节的作用是什么? (七)请你仿照第四小节中“也许……也许……也许……也许……”的句式说一段话。★★★★ 板书设计: 10、九寨沟 (自然风光)雪峰、湖泊、森林、瀑布 童话世界人间仙境 (珍稀动物)金丝猴、羚羊、大熊猫、小熊猫

12.3.1 《等腰三角形》教学设计 教材:义务教育课程标准新人教版实验教科书 八年级上册第49~51页 授课教师:西宁市第九中学张生秀

12.3.1 等腰三角形教学设计 授课教师:西宁市第九中学李新汉 教材:义务教育课程标准新人教版实验教科书 八年级上册第49~51页 【教学目标】 新课程改革中要求教学应以学生的发展为本,学生的能力培养为重,尤其是创新、创造能力,以及培养学生良好的个性品质等。根据以上指导思想,确定本节课的教学目标如下: (1)知识技能目标 1、理解并掌握等腰三角形的性质; 2、运用等腰三角形的性质进行证明和计算。 (2)能力目标 1、通过等腰三角形的对称性,培养学生观察、分析、归纳问题的能力; 2、通过运用等腰三角形的性质解决有关的问题,提高运用知识与技能解决 问题的能力,发展应用意识。 (3)情感目标 1、感受图形中的动态美、和谐美、对称美; 2、感受合作交流带来的成功感,树立自信心. 【教学重点】 等腰三角形的性质及应用。 【教学难点】 等腰三角形的性质2证明及应用。 【教具准备】 圆规、剪刀、直尺、矩形宽纸条、投影仪、刻度尺。 【教学方法与手段】 1、教学方法: (1)、根据本节课设置了两个猜想论证的特点,我采用了教具直观演示教学法,探索发现教学法,设疑思考法,逐步渗透法。 (2)、最有价值的知识是关于方法的知识,首先教师应创造一种环境,引导学生从已知的、熟悉的知识入手,让学生自己通过动手操作、观察交流,在活动中运用旧知识的钥匙去打开新知识的大门,进入新知识的领域,从不同角度去分析、解决新问题,发掘不同层次学生的不同能力,从而达到发展学生思维能力和自学能力的目的,发掘学生的创新精神。 2、教学手段: 借助多媒体辅助教学,通过有动感的画面,提高学生学习数学的兴趣,在直观的演示过程中主动愉快的获取新知识,提高教学效率。 3、学法指导: 根据思考并解决等腰三角形的问题,引导学生积极思考问题,鼓励学生进行合作学习,让每个学生都动口、动手、动脑,自己归纳出性质,培养学生学习的主动性和积极性。 【教学过程】

第三课时扎实的职业能力准备 1、技能的概念: 是人们通过后天学习和练习而获得的能力,通常表现为某种动作系统和动作方式。 能力是人们顺利实现某种活动的心理条件,它不仅包含了一个人现在已经达到的水平,而且包含了一个人所具有的潜力。 技能与能力的关系: 能力的形成和发展依赖于技能的获得,能力的高低又影响到掌握技能的水平。 能力是掌握技能的前提,又是掌握技能的结果。 能力的有效结合——才能。 能力的高度发展——天才。 2、技能的分类 美国职业生涯规划师辛迪·梵和理查德·鲍尔斯提出了全新的职业技能分类: 专业知识技能 可迁移技能 自我管理技能 1)专业知识技能:音乐专业包括乐理,曲式分析,视唱练耳,声乐器乐演奏,作 曲能力等,营销专业包括?建智专业包括? 有些专业性很强的专业可能就会对专业知识技能做明确的要求,比如我们音乐 专业,一所琴行招聘音乐老师,如果来一个建智专业的人应聘你觉得他能胜任 吗?反过来毅然,因为这两个专业专业性都很强,但是如果是一个公司招市场 销售,公司一定要求是市场营销专业,这个条件就有点苛刻,把这一项过分夸 大了,如果是市场营销专业更好,因为有相关知识支撑,但是没有的话,也没 有关系,因为市场是跑出来的,经验是谈出来的,我有一个朋友开了一家新的 资产管理公司,他找我招会计人员,但是并不找我招销售人员,尽管他现在很 缺销售,为什么呢?因为做业务做销售的工作经验比较重要,所以他不在乎是 否专业出身,他看中的是人是否灵活,与相关工作经验。 专业知识技能的发现 选修的课程,也许是为了修满学分,也许是因为兴趣使然,但学好一门选修或 者辅修或双学位或一门特长,对你来说都是有益处的。 你最近在看什么书?和大家分享一下,可以得出你得兴趣所向或者对哪方面有 研究。 专业知识技能的获得 专业会议,比如自己每年都会参加学校安排的在湖南大学的辅导员培训,不仅 学习知名学府的先进经验,也能与其他很多高校的老师交流学习,这个过程是 对自己的工作一个很好的总结与提升。你们的专业知识技能同样也可以通过专 业会议,或者学院召开的大大小小的讲座,研讨会,来拓展你们的知识,开拓 你们的视野。 资格认证考试培训,营销专业,建智专业,学院对你们毕业有一些考证的要求 吗?我现在参加工作才知道,有人逼着你搞学习还真的很幸福,学院是通过一 些硬性指标来督促你们学习,提高专业,增强自己就业的砝码,我们一些在做 的同学中很优秀的同学,出去和别的高校优秀学生比就不见得能比得过,举例: 经管学院会计3班龙同学找工作的经历,在湖大遭到无情辗压,自尊心受挫, 想找的工作被虐,看不上的工作又犹豫不决,怕浪费了三方协议。所以现实是

第一课观潮 一、素质教学目标 德育目标通过学习,使学生了解自古以来被称为“天下奇观”的钱塘江大潮壮丽、奇特的自然景观,激发他们的爱国主义感情。 水平目标理解作者听其声、观其形、思其序的观察方法,从而掌握观察事物必须有顺序的规律。 知识目标学会生字新词,重点理解天下奇观、横卧、水天相接、横贯、浩浩荡荡、犹如、如同、山崩地裂等词语的意思。会用“逐渐”“恢复”造句。有感情地朗读课文。 二、教学重点 理解塘江大潮的壮观情景,激发学生的爱国情怀。 三、教学难点 理解作者听其声、观其形、思其序的观察方法,掌握观察事物必须有顺序的规律。 四、教学用具 1.钱塘江大潮的软件片。2.对比重点句的幻灯片。3.钱塘江大潮的录像片。 五、教学方法:变序式。 六、课时安排:三课时。 第三课时 (一)导言 这篇课文主要写了什么?作者是怎样观察表达的?这节课,我们继续学习。 (二)根据板书,总结全文 1.有感情地朗读课文,思考:这篇课文主要写了什么?是怎样表达的? 2.提问:这篇课文主要写了什么?是怎样表达的? (这篇课文主要写作者观看“天下奇观”——钱塘江大潮的经过。课文采用先总述后分述的表达方法。先总述钱塘江大潮是天下奇观,接着按“潮来之前”、“潮来之时”、“潮来之时”、“潮过之后”的顺序,描写了钱塘江大潮。使用恰当的比喻重点描写了“潮来之时”大潮的瞬息变化和雄伟气势。) 3.思考:全文贯穿着一个什么字来写的?(奇)奇在什么地方?(钱塘江大潮特殊的地理位置,使其在农历八月十八这个天潮来时声巨大,浪罕见,水位高。)什么是“天下奇观”?(天下少有的雄伟、美丽,而又罕见的景象。) 4.小结: 从课文有条理地叙述中,我们能够看出作者是按照大潮的发展变化的顺序,有次序、有重点观察的。我们要认真学习作者的观察方法,按照事物本身的发展变化顺序确定观察次序,按照事物本身的发展变化顺序有重点地叙述,这样写出的文章,才会重点突出,条理分明。(三)有感情地朗读课文 指读同学看钱塘江大潮潮来时的录像片,使学生身临其境,进一步理解课文。 (四)读写练习 练习用课后第3题中带点词语造句。

12.3等腰三角形(第三课时) ◆随堂检测 1一个等边三角形的角平分线、高、中线的总条数为_________. 2.如图 ,已知线段AB ,分别以A B 、为圆心,大于1 2AB 长为半径画弧,两弧相交于点C 、 Q ,连结CQ 与AB 相交于点D ,连结AC ,BC .那么:(1)∠ ADC =________度; (2)当线段460AB ACB =∠=,°时,ACD ∠= ______度,周长= 3 如图,在△ABC 中,∠C=90°,∠B=15°,AB 的垂直平分线交AB 于E ,交BC 于D ,BD=8,则AC=__________. 4已知,如图,△ABC 中,AB =AC ,∠BAC=120°,EF 为AB 的垂直平分线,EF 交BC 于F ,交AB 于E .求 证:FC BF 2 1= . ◆课下作业 1.等边三角形两条中线相交所成的锐角的度数为_________. 2.如果三角形一边的中线和这边上的高重合,则这个三角形是( ) A.等边三角形 B.等腰三角形 C.锐角三角形 D.钝角三角形 3.如图,已知△ABC 和△BDE 都是等边三角形,求证:AE =CD . 4.如图,已知P 、Q 是△ ABC 边BC 上的两点,且BP =PQ =QC =AP =AQ .求:∠ BAC 的度数. C B D A Q D C A B E

5.(1)如图7,点O 是线段AD 的中点,分别以AO 和DO 为边在线段AD 的同侧作等边三角形OAB 和等边三 角形OCD ,连结AC 和BD ,相交于点E ,连结BC .求∠AEB 的大小; (2)如图8,ΔOAB 固定不动,保持ΔOCD 的形状和大小不变,将ΔOCD 绕着点O 旋转(ΔOAB 和ΔOCD 不能重叠),求∠AEB 的大小. ●体验中考 1.如图所示,ABC △是等边三角形, D 点是AC 的中点,延长BC 到E ,使C E C D =, (1)用尺规作图的方法,过D 点作DM BE ⊥,垂足是M (不写作法,保留作图痕迹); (2)求证:BM EM =. 2.如图,C 为线段AE 上一动点(不与点A ,E 重合),在AE 同侧分别作正三角形ABC 和 正三角形CDE ,AD 与BE 交于点O ,AD 与BC 交于点P ,BE 与CD 交于点Q ,连结PQ .以下五个结论: ① AD =BE ; ② PQ ∥AE ; ③ AP =BQ ; ④ DE =DP ; ⑤ ∠AOB =60°. 恒成立的有____________(把你认为正确的序号都填上) A C D A B C E D O P Q

春 课时第三课时 教学目标1、分析“春雨图”“迎春图”两幅图画,体会语言的准确性、生动 2、在语法上,要掌握比喻和拟人的修辞方法。 教学重点分析“春雨图”“迎春图”,理清每幅图画内部描写景物的层次,继续体会同语的准确性和生动性。 教学难点1、从作者的观察思维中学习描写景物的一般方法。 2、分析两幅图画。 3、掌握赞春部分。 教学策略提前搜集材料。 教学准备提前搜集材料。 教学流程 导入:请同学来说一下春雨图和春风图的特征。 1、春雨图 (1)研读直接状写春雨的部分,体会语言。 ①“像牛毛,像花针,像细丝” 表现了春雨的哪些特点? 明确:牛毛、花针、细丝都有细的共同特点,但又各有个性特点——牛毛多而细密,花针亮而闪烁,细丝柔而绵长。所以,这三个比喻表现了春雨细密、闪烁、绵长的特点。 ②体会“斜”“织”“全”“笼”所表现的内容。 明确:“斜”含蓄地写了“轻悄悄”的春风,“织”照应了“像细丝”的比喻,“全”表现了开阔的视野,“笼”准确地写出“薄烟”的情状。 (2)研读写雨中自然景物的文字。 ①为什么树叶儿会“绿得发亮”,小草儿会“青得逼你的眼”? 明确;经雨一洗,灰尘没有了,又沾了迷蒙的细雨滴,色彩更艳。 ②体会两个“儿”读起来的感觉。 明确:使人感到亲切、柔和。 (3)研读写雨中的人的文字。 ①为什么要先写“傍晚时分”的景象,不把这一句放到最后去说? 明确:一是要先说春雨中“安静而和平”的气氛,这种气氛一直贯到未句;二是“黄晕”也是色,与上文的“绿”“青”正相接连。 ②“‘黄晕’和雨有什么关系? 明确;这里所见的灯光是隔着雨幕所见的光,没有写蒙蒙细雨,但也隐含其中了。 ③体会“静默”二字所表现的境界。 明确:用拟人笔法传神地写出了春雨中“安静而和平”的景象,表现出一种阅态的美,把人引入了一种妙不可言的意境。 (4)春雨图的特征是什么呢?他是从什么角度去写的呢?写法是什么样的呢?用了什么修辞手法? 特征是细蜜、轻盈;是由物到人来写的;运用了动静相结和;用了排比、拟人的方法。 2、迎春图: (1)学生轻声齐读这一段,体会感情。 (2)体会语言。 ①“城里乡下”“家家户户”“老老小小”表示的意思。

第一章三角形的证明 1. 等腰三角形(二) 一、学生知识状况分析 在八年级上册第七章《平行线的证明》,学生已经感受了证明的必要性,并通过平行线有关命题的证明过程,习得了一些基本的证明方法和基本规范,积累了一定的证明经验;在七年级下,学生也已经探索得到了有关三角形全等和等腰三角形的有关命题;而前一课时,学生刚刚证明了等腰三角形的性质,这为本课时拓展等腰三角形的性质、研究等要三角形的判定定理都做了很好的铺垫。 二、教学任务分析 本节将利用前一课时所证明的等腰三角形的性质定理,进一步研究等腰三角形的一些特殊性质,探索等边三角形的性质。为此,确定本节课的教学目标如下: 1.知识目标: ①探索——发现——猜想——证明等腰三角形中相等的线段,进一步熟悉证明的基本步骤和书写格式,体会证明的必要性; 2.能力目标: ①经历“探索-发现-猜想-证明”的过程,让学生进一步体会证明是探索活动的自然延续和必要发展,发展学生的初步的演绎逻辑推理的能力; ②在命题的变式中,发展学生提出问题的能力,拓展命题的能力,从而提高学生的学习能力和思维能力,提高学生学习的主体性; ③在图形的观察中,揭示等腰三角形的本质:对称性,发展学生的几何直觉; 3.情感与价值观要求 ①鼓励学生积极参与数学活动,激发学生的好奇心和求知欲. ②体验数学活动中的探索与创造,感受数学的严谨性. 4.教学重、难点 重点:经历“探索——发现一一猜想——证明”的过程,能够用综合法证明有关三角形和等腰三角形的一些结论. 三、教学过程分析

本节课设计了六个教学环节:第一环节:提出问题,引入新课;第二环节:自主探究;第三环节:经典例题变式练习;第四环节:拓展延伸、探索等边三角形性质;第五环节:随堂练习及时巩固;第六环节:探讨收获课时小结。 第一环节:提出问题,引入新课 活动内容:在回忆上节课等腰三角形性质的基础上,提出问题: 在等腰三角形中作出一些线段(如角平分线、中线、高等),你能发现其中一些相等的线段吗?你能证明你的结论吗? 活动目的:回顾性质,既为后续研究判定提供了基础;同时,直接提出新的问题,过渡自然,引入本课研究内容,而新的问题是原有性质的一个自然拓广,有助于提高学生提出问题的能力。 第二环节:自主探究 活动内容:在等腰三角形中自主作出一些线段(如角平分线、中线、高等),观察其中有哪些相等的线段,并尝试给出证明。 活动目的:让学生再次经历“探索——发现——猜想——证明”的过程,进一步体会证明的必要性,并进行证明,从中进一步体会证明过程,感受证明方法的多样性。 活动效果与注意事项:活动中,教师应注意给予适度的引导,如可以渐次提出问题:你可能得到哪些相等的线段? 你如何验证你的猜测? 你能证明你的猜测吗?试作图,写出已知、求证和证明过程; 还可以有哪些证明方法? 通过学生的自主探究和同伴的交流,学生一般都能在直观猜测、测量验证的基础上探究出: 等腰三角形两个底角的平分线相等; 等腰三角形腰上的高相等; 等腰三角形腰上的中线相等. 并对这些命题给予多样的证明。 如对于“等腰三角形两底角的平分线相等”,学生得到了下面的证明方法: 已知:如图,在△ABC中,AB=AC,BD、CE是△ABC的角平分线. 求证:BD=CE.

赤壁赋》(第3课时)教学设计 设计思想 《普通高中语文课程标准(实验)》对高中生文言文学习的目标是这样规定的:“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书,理解词句含义,读懂文章内容。了解并梳理常见的文言实词、文言虚词、文言句式的意义或用法,注重在阅读实践中举一反三。诵读古代诗词和文言文,背诵一定数量的名篇。”语言材料的积累,语感的培养,是新课标的一个突出特点,但积累文言知识不同于积累现代汉语知识,一方面,汉语变迁造成了语言障碍,另一方面,古代社会生活习俗我们难以理解,这种情况下,我们只有依*背诵,让学生熟读大量的课文来打好基础,以达到“不会作诗也会吟”的目的。因此应该把朗读、背诵贯穿到文言文教学过程之中。再者,高中新教材选用的文言文都是名篇佳作,这些名篇佳作千百年来滋养着一代又一代读书人的精神乐园。文言文教学不能仅停留在字词句的解释上,文言文也要上出人文情感,让学生浸润在中国传统文化精华的滋养中,情感上产生共鸣。 教学设想 《赤壁赋》是一篇脍炙人口的美文,在必修②第四单元的几篇文章之中《赤壁赋》文学色彩最为浓厚,在理解文意的基础上背诵这篇名赋应该是本文学习的重点。本文句式骈散夹杂,参差错落之中见整齐之美、声韵之美,适于美读。全赋4段,537字,背诵有一定的难度,死记硬背之后往往容易忘记,这就需要教师进行背诵指导。在抓重点的基础上,化整为零,将较长的文章分成一小块一小块进行记忆,将内容一点点“吃”下。这篇赋文质兼美,在景、情、理交融之中蕴含着作者乐观旷达的人生态度。在教学过程中应引导学生结合文本深入探讨,以交流、讨论的形式将学生对作者人生态度的理解引向更深的层面。 教学目标 1、熟读成诵,增加文言积累,积淀文言语感。 2、品味如散文诗一般精练优美的语言。 3、培养学生初步鉴赏文学作品的能力。 4、了解苏轼的人生感悟,倡导积极的人生态度,培养勇于面对坎坷、笑对苦难的乐观主义精神。 教学重点和难点

等腰三角形教案(第二课时) 一、内容和内容解析 1、内容 等腰三角形的判定。 2、内容解析 本节课是在学生已经学习了轴对称和等腰三角形的性质的基础上,进一步探索等腰三角形的判定方法,这为我们提供了证明两条线段相等的新方法. 基于以上分析,确定本节课的教学重点:探索并证明等腰三角形判定。 二、教学目标 1、知识与技能 (1)探索等腰三角形判定定理. (2)理解等腰三角形的判定定理,并会运用其进行简单的证明.(3)了解等腰三角形的尺规作图. 2、过程与方法 (1)探索等腰三角形的判定定理,进一步体验轴对称的特征,发展空间观念; (2)通过等腰三角形的判定定理的简单应用,加深对定理的理解。 3、情感态度价值观目标: (1)学生通过积极参与分析,体验到学习知识的乐趣,思考的魅

力,增强应用数学的意识。 (2)经历运用等腰三角形的性质和等腰三角形判定定理解决问题的过程,体会数学的应用价值,提高运用知识和解决问题的能力。 三、教学重点与难点 1、重点:理解和运用等腰三角形的判定定理; 2、难点:等腰三角形判定的利用作中线的证明方法。 四、教学方法和教学手段 1、教学方法:师生问答探究教学法数形结合法 2、教学手段:多媒体教学(PPT)、圆规直尺作图分析 五、教学过程 (一)、教学流程设计。 1、复习旧知,回顾思考: 通过对等腰三角形性质的复习提出问题,引发学生思考; 2、讨论分析,论证性质: 通过探索,归纳等腰三角形的判定并予以证明; 3、课堂练习,师演生学:在解题过程中加深对判定的理解,学会判定的运用及等腰三角形的画法; 4、梳理反思,布置作业:回顾反思,从知识、方法、情感态度等方面谈收获。

课时课题:第一章第一节等腰三角形第3课时 教学目标: 1.能够用综合法证明等腰三角形的判定定理,进一步熟悉证明的基本步骤和书写格式,体会证明的必要性. 2.初步了解反证法的含义,并能利用反证法证明简单的命题. 3.体验数学活动中的探索与创造,感受数学的严谨性. 教学重点与难点: 重点:等腰三角形的判定定理的证明. 难点:反证法的含义,利用反证法证明简单的命题. 教法与学法指导: 本节应用“启迪诱导—自主探究”教学模式.教师在教学过程中起到引导释疑的作用:引导学生观察、思考、分析、讨论、形成结论,并让学生在应用中体会所得知识,学会应用所学知识解决问题的方法.本节课关注了问题的变式与拓广,引领学生经历了提出问题、解决问题的过程,因而较好地提高了学生的研究能力、自主学习能力. 课前准备:多媒体课件 教学过程: 第一环节回顾旧知复习导入 师:请同学们回顾一下,前面我们学习了等腰三角形的哪些性质。 生1:等腰三角形两底角相等,就是“等边对等角”。 生2:“三线合一”。 生3:等腰三角形两腰上的高相等,两腰上的中线相等,两底角的平分线相等。

师:非常好!同学们概括的很全面。那么对于等腰三角形的性质定理:等腰三角形两底角相等,这个命题的题设和结论是什么? 生:题设:等腰三角形。结论:两底角相等。 师:我们把性质定理的条件和结论反过来还成立么?如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等? 生:完全成立,可以证明出来。 设计意图:设计成问题串是为引出等腰三角形的判定定理埋下伏笔。学生独立思考是对上节课内容有效地检测手段。 第二环节 合作探究 展示交流 师:以前我们通过改变问题条件,得出了很多类似的结论,这是研究问题的一种常用方法,除此之外,我们还可以“反过来”思考问题,这也是获得数学结论的一条途径.比如“等边对等角”,反过来成立吗?也就是:有两个角相等的三角形是等腰三角形吗?下面我们来一起证明一下这个结论。请同学们画出图形,写出已知、求证。 学生活动:在练习本上画图,写出已知、求证,完成证明命题的前两步。找一个同学黑板板书。 生:已知:如图,在△ABC 中,∠B=∠C , 求证:AB=AC , 师:同学们完成的很好,下面怎样来完成证明过程哪?(停顿一下,给学生思考时间。)同学们回想一下,我们是怎样证明“等边对等角的”? 生1:作辅助线构造两个全等的三角形,使AB 与AC 成为对应边就可以了。 生2:由前面定理的证明的方法,通过作BC 的中线,或作∠A 的平分线,或作BC 上的高,都可以把△ABC 分成两个全等的三角形。 C B A

第3课时练习课 【教学内容】 教材第5、6、7页练习一。 【教学目标】 1.通过活动,让学生认识立体图形(长方体和正方体)面的特征,初步感知平面图形和立体图形之间的关系。 2.培养学生的观察能力和动手操作能力。 【重点难点】 1.初步感知平面图形和立体图形之间的关系。 2.初步了解长方体和正方体各个面的特征。 【复习导入】 师:同学们,在以前的学习中,我们学习了哪些立体图形? 生:长方体、正方体、圆柱和球。 出示下图: 师:你能说出这些图形的名称吗? 生1:1号是圆柱。 生2:2号和6号是长方体。 生3:3号是球。 生4:4号和5号是正方体。 生5:7号叫三棱柱。 师:这些图形与我们前一节课学习的图形有什么不同? 生1:这些图形是立体图形,前一节课学习的是平面图形。

生2:从这些图形中可以找到前一节课学习的平面图形。 师:有道理。这节课我们就来学习立体图形与平面图形之间的关系。(出示课题:立体图形的面) 【新课讲授】 1.观察图形,感知“面在体上”。 (1)观察操作。出示下列图形: 师:你能从桌面上的这些立体图形中,找出这样的图形吗?请大家找一找、摸一摸,同桌之间说一说。 (2)引导发现。 师:你们刚才找的这些图形它们的家是安在哪里? (3)课件演示——面在体上。 2.自主探索。 (1)从立体图形中找平面图形。 师:刚才小朋友们通过观察发现了这些图形的家都安在立体图形上,你能独立想方法让他们的家从立体图形上搬出来,住在纸上吗? 学生独立思考。 小结:画、印、描、折。 小结:小朋友们真聪明,想出的办法比书上的小朋友的还要多,真棒! (2)动手操作(画一画)。 ①提要求。 师:你们想不想也来动手印一印或描一描?要求:小组合作完成。a.每组至少用两种方法来制作。b.每组图形至少要有2个。c.每组都有一叠纸,每张纸只描或印一个图形。d.请小组长先分工,再动手做一做。比一比哪一组合作得好。 ②小组合作。 ③全班交流。 ④小结。 师:刚才小朋友通过小组合作,帮助把这些平面图形的家安到了纸上。现在

常见的酸和碱(第三课时)教案 第三课时 学习目标 1.掌握氢氧化钠固体和氢氧化钙固体的物理性质 2.掌握氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液的化学性质 3.了解氢氧化钠和氢氧化钙的用途 学习重点 1.氢氧化钠固体和氢氧化钙固体的物理性质 2.氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液的化学性质 学习难点:氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液的化学性质 学习过程 (情境:回顾氢氧化钠腐蚀性的图片,让学生再一次体会氢氧化钠腐蚀性的厉害) 三、常见的碱 (用视频来观察氢氧化钠固体的潮解。回顾溶解过程中的吸热和放热现象,复习氢氧化钠固体溶于水是一个放热的过程。强调:是氢氧化钠“固体”。用水稀释氢氧化钠溶液不会放热。) 1.NaOH

(1)NaOH的物理性质:白色固体,在空气中易吸收空气中的水而潮解,极易溶于水,同时放热。 (2)NaOH的化学性质:有强烈的腐蚀性,并易吸收CO2而变质。P55图10-5 (3)俗称:火碱、烧碱、苛性钠。 (4)用途:NaOH广泛应用于肥皂、石油、造纸、纺织和印染等工业。NaOH能与油脂反应,在生活中可用来去油污,如炉具清洁剂中就含有氢氧化钠。 (体验:让学生结合家中厨房使用的“油污王”,里面就含有少量的氢氧化钠。追问:1.为什么不能大量含有氢氧化钠?2.我们在使用时要注意些什么?) (5)保存:密封保存 注:碱液溅到手上的处理:用大量的水冲洗,并涂上硼酸溶液。 2.氢氧化钙 (教学说明:氢氧化钙及其溶液的知识在二氧化碳的性质和物质的水溶性的地方就断断续续的作了介绍,此处的教学自己对这些知识的整理,小结。)

(实验10-6) (1)物理性质:白色固体,微溶于水,且溶解度随温度的升高而降低。 (2)化学性质:腐蚀性,易吸收空气中的CO2而变质 CO2+Ca(OH)2== CaCO3↓+H2O (3)俗称:熟石灰、消石灰 (4)制法:它可由生石灰与水反应得到。 实验:在蒸发皿中放一小块生石灰,加少量水,观察现象。 现象:块状生石灰变散,水沸腾。 注:石灰池里煮鸡蛋,就这个原理 (5)用途: 3.其他常见的碱:KOH、氨水 (氨水是碱,让学生结合前面分子运动的实验——氨分子不断运动是酚酞溶液变红,证明:1.分子在不断运动;2.氨气溶于水能使酚酞变红,它是一种碱。) 4.NaOH溶液和Ca(OH)2溶液能发生的反应。 (1)能使石蕊变蓝,使酚酞变红 (2)与CO2反应CO2+Ca(OH)2== CaCO3↓+H2O CO2+2NaOH== Na2CO3+H2O

We love animals第三课时教案 We love animals第三课时教案 教学目标: 1、进一步巩固表示动物类单词,使学生通过学唱歌曲、做手影来调动复习兴趣。 2、要求学生能熟练听说、认读单词 monkey, dog, duck, panda, cat, rabbit ,能跟唱歌曲《Old MacDonald》。 教材分析: 本课时的Let's make 部分是通过做手影动物,进一步调动学习兴趣,检测学生用所学语言独立做事的能力。同时培养他们动手动脑能力和创造力。 Let's sing 部分是通过演唱歌曲,让学生复习和巩固所学动物的词汇。 设计说明: 在 Let's sing 部分的歌曲中,有一些单词的发音较难如:here, there, everywhere, with ,教师可让学生通过跟唱的方法熟悉发音。另外,教师还应适当讲解歌词的含义,辅助学生理解和记忆。在学生初步掌握书上的一段歌词后,教师可指导学生将歌词稍作改动,增加几段歌词,进一步运用动物类单词演唱歌曲。ducks 改为cats, dogs ,quack, quack 改为 mew, mew, woof, woof 。 Let's make 部分,教师可将学生带到室外,在阳光下做手影动物。在教师简单讲解、学生亲自实践中发散思维、努力创新,使学生既动

手来又动脑。最后,教师可组织巧手大赛,让学生展示自我的同时相互学习、彼此交流,但要注意比赛期间的英文使用率。 教学重点: 运用所学语言(动物类单词)做事情的能力。如:表达所有或所见动物的名称,演唱含有动物类单词的歌曲等。 教学难点: 歌词中部分单词的发音 here, there, everywhere, with 。 教具准备: 1、教师准备教材配套的录音带。 2、教师准备 ducks, cats, dogs的头饰。 3、教师准备一幅关于老麦当劳农场的画,农场中的动物不画进去,而是另外画在纸上并剪出形状。 4、教师准备所学动物类单词卡片和图片。 教学过程: 1、热身、复习(Warm-up/Revision) (1)师生共唱英文歌曲《Head Shoulders Knees and Toes》《How are you?》 (2)学生展示英语口语对话。 (3)游戏:Do it quickly! (快速做一做) 首先,用单词卡和图片练习所学动物类单词。学生边读老师边把卡片和图片贴在黑板上或墙壁上。之后,将全班分为三、四队,每次按顺序每队出一名选手。教师给学生下指令Run to the cat. ,各

《等腰三角形第三课时》学情分析 学生已经研究了等腰三角形,积累了一定的经验,动手能力强,善于与同伴交流,这就为本节课的学习做好了知识、能力、情感方面的准备。不同层次的学生因为基础不同,在学习中必然会出现相异构想,这也将是我在教学过程中着重关注的一点. 在掌握了基本的证明步骤和要求的基础上,发现结论、探索证明的思路与方法是学习本

皆可的重难点。课堂上,学生通过观察、动手操作,独立地获取结论。对于证明的思路和方法,学生还存在一定的困难。教师给学生留出充分思考的时间和空间,鼓励学生大胆尝试、交流,并在此基础上针对不同学生进行恰当的引导。 学生在小组合作过程中,效率不高,存在的问题有:学生主动性较差,小组内研讨氛围不够强烈;在展示过程中,不够大方,站姿和语言都有待提高。 《等腰三角形(3)》效果分析 本节课让学生在认识等腰三角形的基础上,进一步认识等边三角形。复习了解等边三角形的定义、性质,在视频中的折一折的过程中体会等边三角形的特征,三条边相等,三个角也相等,都是60度。经历实际操作,探索含有30°角的直角三角形性质及其推理证明过程,发展合情推理能力和初步的演绎推理的能力。让学生在探索图形特征以及相关结论的活动中,进一步发展空间观念,锻炼思维能力。让学生在学习活动中,进一步产生对数学的好奇心,增强动手能力和创新意识。 在教学过程中,我穿插习题进行练习,让学生在学习新的知识的同时,能运用知识解决问题。让他们在掌握新知识的同时,复习前面已学过的知识。同样等边三角形也配相应的题目进行巩固,将课本知识进行进一步拓展。 纵观整节课,感觉优点是能够做到环节紧凑,思路清晰,从而形成一个较好的教学框架:首先是创设情境,导入新课;其次是放手学生,探究新知;最后是归纳总结,拓展延伸。能够利用电脑多媒体的优势,练讲结合。从学生感兴趣的问题入手,主动进入到学习的情境中去。而不是让老师牵着鼻子被动前行。但不足之处也有几点:只备教材,而对学生却备得不够。在教学过程中,语言不够简炼,尤其是对一些数学术语把握得不够。 总之,在这节课中,我充分考虑到学生的知识基础,给学生充分的自主探究机会,尝试提 出问题,解决问题。发展学生的自主探究的能力。通过这次研讨课,我感觉自己受益非浅,并由衷地庆幸自己能获得这次难得的机会,并时时提醒自己,在以后的教学中,努力进取,从而逐步提高自己的教学水平。

找规律3 ——郭莉莉【课时】第三课时 【授型】新授 【教学内容】人教版一年级下册数学:P87例3及做一做 【教学目标】 【知识与技能】 1、通过观察、操作、猜测、推理等活动,使学生初步认识稍复杂的图形与数字的排列规律,并会运用规律填数。 2、初步理解和掌握找规律的方法。 3、培养学生初步的观察、推理能力。 【过程与方法】 通过学生观察、动手操作、探究学习等活动让学生经历发现规律的过程,在发现规律的观察中感受数学之美。 【情感态度与价值观】 在学习过程中,培养学生发现和欣赏数学美的意识。 【教学重点】 引导学生发现、探究稍复杂的图形与数字的变化规律。 【教学难点】 理解和掌握找数字排列规律的一般方法。 【教具准备】多媒体 【教学过程】

一、引入 师:同学们,你们认识小调皮吗?今天小调皮要和我们一起上课。 出示小调皮的苦笑表情 师:小调皮真调皮,他一会大哭一会大笑。 1、第一组哭笑表情 师:谁来模仿一下小调皮的表情? 指名模仿第一个表情,一起模仿后面的表情。 师:谁来告诉大家这组表情有什么规律? 生说一说,师引导:这组图形的规律是按()为一组重复排列的。 师:你能用数字表示出这组图形的规律吗? 生汇报,并说一说每个数字的含义。 2、第二组哭笑表情 1 3 1 3 (2 1 1 1 2 2

学生一起模仿这组小调皮的表情 师:谁来说一说这组图形的规律是按()为一组重复排列的? 生汇报,并指名用数字表示出这组图形的规律,说一说每个数字的含义。 2、引入课题 师:图形的变化规律可以用数来表示,这样即可看清图形的变化,又明白了数的含义。今天这节课我们继续学习找规律。 出示课题:找规律 二、新知 1、根据图的数量变化规律,会运用数来表示规律 (1)第1个小题 师:现在老师要考考大家,你们看,(出示P87例3第(1)题)你能找出这些图形的摆放规律吗? 3 6 9 12 +3 +3 +3 +3 师:这里有一些用小正方形拼成的图形,找一找图形排列的规律,并把你找到的规律与同桌的小朋友互相说一说。 指名汇报这些图形的排列规律,教师引导学生发现一次比一次多3。 师:那么,后面一个应该怎么摆呢?为什么? 学生可能回答:摆15个正方形,摆成5列 师:你能用用一组数来表示出这一组图形码?

第8单元数学广角——搭配(二) 第3课时搭配(3) 【教学目标】 1、使学生通过动手操作,感受到组合数与顺序无关,体会数学在现实生活中的广泛应用,并尝试用数学的方法来解决生活中的实际问题。 2、培养学生良好的思维习惯,提高学生概括、总结以及正确表达、交流的能力。 3、使学生感受数学在实际生活中的应用价值,调动学生学好数学的积极性。 【教学重难点】 重点:利用所学知识解决组合问题。 难点:会用不同的方法解决组合问题。 【教学准备】 图片 【教学过程】 一、学前准备 1、同学们,你们喜欢足球运动吗?2011年的亚洲杯足球赛A组球队分别是:卡塔尔、科威特、乌兹别克斯坦和中国。小组赛时,每2个球队都要踢一场比赛,你知道一共要踢多少场吗? 2、出示各国国旗。 3、“每2个球队都要踢一场比赛”是什么意思? 如“甲与乙踢”也表示乙与甲踢“,与二者的顺序无关。 4、我们可以用什么方法表示2个球队已踢了一场? 学生:连线,把2个队用一条线段连接起来,就可以表示这2个队已踢了一场。 二、探究新知 提出问题: (1)动手连一连,2个球队之间要连几条?

(2)你是怎样连的? (3)一共要踢几场比赛? 学生独立操作完成后再小组交流。 汇报: 方法一:每2个球队之间连一条线,这样就可以表示他们踢过一场比赛了。 方法二:把4个球队摆成正方形,按顺序一个球队一个球队地连。 方法三:连法与方法二不同。 方法四:画曲线连,把四个球队依次排开。 强调:不管用哪种方法,只要注意按一定的顺序,就能做到不重不漏。 三、课堂作业新设计 1、教材第103页的“做一做”第1题。 2、教材第103页的“做一做”第2题。 3、有红、黄、白三种颜色的花,每两种颜色为一组,最多可搭配成不重复的几组? 四、思维训练 1、教材第105页练习二十二的第9题。 2、三(1)班要从4个同学中选2个参加学校的演讲比赛,共有几种选拔方法? 3、老师买来5种颜色的铅笔作奖品,本周玲玲被评为“全优”生,老师请玲玲选2支不同颜色的铅笔。玲玲有几种选择方法? 4、用天平称物体时要用砝码,现在有1克、2克、5克的砝码各一个,用这三个砝码最多可称出多少种不同质量的物体?

等腰三角形第二课时 教学目标 (一)教学知识点探索等腰三角形的判定定理. (二)能力训练要求探索等腰三角形的判定定理,进一步体验轴对称的特征,发展空间观念. (三)情感与价值观要求通过对等腰三角形判定定理的探索,让学生体会探索学习的乐趣,并通过等腰三角形的判定定理的简单应用,加深对定理的理解. 从而培养学生利用已有知识解决实际问题的能力. 教学重点等腰三角形的判定定理及其应用. 教学难点探索等腰三角形的判定定理. 教学过程 I.提出问题,创设情境 [师] 上节课我们学习了等腰三角形的性质,现在大家来回忆一下,等腰三角形有些什么性质呢? [ 生甲] 等腰三角形的两底角相等. [ 生乙] 等腰三角形的顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合. [ 师] 同学们回答得很好,我们已经知道了等腰三角形的性质,那么满足了什么样的条件就能说一个三角形是等腰三角形呢?这就是我们这节课要研究的问题. n.导入新课

[ 师] 同学们看下面的问题并讨论: [ 生甲] 应该能同时赶到出事地点. 因为两艘救生船的速度相同,同时出发,? 在相同的时间内走过的路程应该相同,也就是OA=OB 所以两船能同时赶到出事地点 [生乙]我认为能同时赶到0点的位置很重要,也就是A如果不等于B,? 那么同时以同样的速度就不一定能同时赶到出事地点. [ 师] 现在我们把这个问题一般化,在一般的三角形中,如果有两个角相等,? 那么它们所对的边有什么关系? [ 生丙] 我想它们所对的边应该相等. [ 师] 为什么它们所对的边相等呢?同学们思考一下,给出一个简单的证明. [ 生丁] 我是运用三角形全等来证明的. [例1]已知:在厶ABC中,C(如图). 求证:AB=AC. 证明:作BAC的平分线AD. 在厶BAD和厶CAD中 △BAD^A CAD(AAS). AB=AC. [ 师] 太好了. 从丁同学的证明结论来看,在一个三角形中,如果 有两个角相等,那么它们所对的边也是相等,也就说这个三角形就是等腰三角形. 这个结论也回答了我们一开始提出的问题. 也就是如何来判定一个三角形是等腰三角形. 等腰三角形的判定定理:如果一

第3课时等腰三角形的判定 1.探索等腰三角形的判定定理. 2.理解等腰三角形的判定定理,并会运用其进行简单的证明. 3.了解反证法的基本证明思路,并能简单应用. 4.培养学生的逆向思维能力. 重点 掌握等腰三角形的判定定理,并会运用其进行简单的证明. 难点 理解和掌握反证法的证明方法. 一、复习导入 问题1:等腰三角形性质定理的内容是什么?这个命题的题设和结论分别是什么? 问题2:我们是如何证明上述定理的? 问题3:我们把性质定理的条件和结论反过来还成立吗?如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等吗? 二、探究新知 1.等腰三角形的判定定理 师:你能证明“有两个角相等的三角形是等腰三角形”吗?并与同伴交流. 处理方式:学生在练习本上画图,写出已知、求证;小组之间探究讨论多种证明方法. 已知:如图,在△ABC中,∠B=∠C. 求证:AB=AC. 证法一:过点A作BC的垂线,垂足为D. ∵AD⊥BC , ∴∠BDA=∠CDA= 90°. 在△ABD和△ACD中, ∵∠B=∠C, ∠BDA=∠CDA, AD=AD , ∴△ABD≌△ACD (AAS). ∴ AB=AC (全等三角形的对应边相等). 证法二:作∠BAC的角平分线,交BC于点D. ∵AD平分∠BAC, ∴∠BAD=∠CAD. 在△ABD和△ACD中, ∵∠B=∠C, ∠BAD=∠CAD, AD=AD, ∴△ABD≌△ACD (AAS) . ∴AB=AC(全等三角形的对应边相等). (教师引导学生类比“等边对等角”的证明方法正确地添加辅助线,规范地写出推理过程,鼓励学生一题多解.)

师指出:作△ABC的边BC的中线,虽然把△ABC分成了两个三角形,这两个三角形对应两边及其一边的对角分别相等,这是“SSA”,是不能证明两个三角形全等的.因此,这种添加辅助线的方法是不可行的. 引导学生归纳等腰三角形的判定定理: 定理:有两个角相等的三角形是等腰三角形. 简述为:等角对等边. 2.反证法 课件出示: 在一个三角形中,如果两个角不相等,那么这两个角所对的边也不相等.你认为这个结论成立吗?如果成立,你能证明它吗? 处理方法:学生积极动脑思考,小组交流讨论. 师引导:用综合法证明本结论是行不通的,因此,我们要探究一种新方法来完成它的证明,下面来看小明同学的想法:(课件出示) 如图,在△ABC中,已知∠B≠∠C,此时AB与AC要么相等,要么不相等. 假设AB=AC,那么根据“等边对等角”定理可得∠C=∠B,但已知条件是∠B≠∠C.这与已知条件∠B≠∠C相矛盾,因此AB≠AC. 师:你能理解他的推理过程吗? 师出示“反证法”的定义: 先假设命题的结论不成立,然后推导出与定义、基本事实、已有定理或已知条件相矛盾的结果,从而证明命题的结论一定成立.这种证明方法称为反证法. 三、举例分析 例1 已知:如图,AB=DC,BD=CA,BD与CA相交于点E. 求证:△AED是等腰三角形. 证明:∵AB=DC,BD=CA,AD=DA , ∴△ABD≌△DCA. ∴∠ADB=∠DAC(全等三角形的对应角相等). ∴AE=DE(等角对等边). ∴△AED是等腰三角形. 例2 (课件出示教材第9页例3) 处理方法:学生独立完成,教师点评. 四、练习巩固 1.如果三角形的一个外角是130°,且它恰好等于一个不相邻的内角的2倍,那么这个三角形是( ) A.钝角三角形B.直角三角形 C.等腰三角形D.等边三角形 2.如图,在△ABC中,∠B=∠C=40°,D,E是BC上两点,且∠ADE=∠AED=80°,则图中共有等腰三角形( ) A.6个B.5个C.4个D.3个 ,第2题图) ,第3题图)