基带码型变换-AMI码型变化课程设计

- 格式:doc

- 大小:708.50 KB

- 文档页数:12

码型变换实验实验十五码型变换实验一、实验目的1、了解几种常用的数字基带信号。

2、掌握常用数字基带传输码型的编码规则。

3、掌握常用CPLD实现码型变换的方法。

二、实验内容1、观察NRZ码、RZ码、AMI码、HDB3码、CMI码、BPH码的波形。

2、观察全0码或全1码时各码型的波形。

3、观察HDB3码、AMI码的正负极性波形。

4、观察RZ码、AMI码、HDB3码、CMI码、BPH码经过码型反变换后的输出波形。

5、自行设计码型变换电路,下载并观察波形。

三、实验器材1、信号源模块一块2、⑥号模块一块3、⑦号模块一块4、20M双踪示波器一台5、连接线若干四、实验原理(一)基本原理在数字通信中,有些场合可以不经过载波调制和解调过程而让基带信号直接进行传输。

例如,在市区内利用电传机直接进行电报通信,或者利用中继方式在长距离上直接传输PCM 信号等。

这种不使用载波调制装置而直接传送基带信号的系统,我们称它为基带传输系统,它的基本结构如图15-1所示。

干扰图15-1 基带传输系统的基本结构该结构由信道信号形成器、信道、接收滤波器以及抽样判决器组成。

这里信道信号形成器用来产生适合于信道传输的基带信号,信道可以是允许基带信号通过的媒质(例如能够通过从直流至高频的有线线路等);接收滤波器用来接收信号和尽可能排除信道噪声和其他干扰;抽样判决器则是在噪声背景下用来判定与再生基带信号。

若一个变换器把数字基带信号变换成适合于基带信号传输的基带信号,则称此变换器为数字基带调制器;相反,把信道基带信号变换成原始数字基带信号的变换器,称之为基带解调器。

基带信号是代码的一种电表示形式。

在实际的基带传输系统中,并不是所有的基带电波形都能在信道中传输。

例如,含有丰富直流和低频成分的基带信号就不适宜在信道中传输,因为它有可能造成信号严重畸变。

单极性基带波形就是一个典型例子。

再例如,一般基带传输系统都从接收到的基带信号流中提取定时信号,而收定时信号又依赖于代码的码型,如果代码出现长时间的连“0”符号,则基带信号可能会长时间出现0电位,而使收定时恢复系统难以保证收定时信号的准确性。

目录摘要 (I)1 AMI编译码系统设计方案选择 (1)1.1 AMI编码原理 (1)1.2 方案设计比较 (1)2系统电路模块设计 (3)2.1M序列发生器的设计 (3)2.2编码电路的设计 (4)2.3译码电路的设计 (6)3完整电路及仿真 (10)3.1AMI编译码系统全图 (10)3.2 7位M序列的AMI编译码系统的仿真 (10)3.3 全1码的AMI编译码系统仿真 (11)4硬件的焊接和调试 (12)4.1 AMI系统的PCB (12)4.2 硬件电路的调试 (12)5心得体会 (13)参考文献 (14)摘要在基带信号传输系统中,典型码型有AMI、HDB3、CMI码,使数字信息变换为适合于给定信道传输。

AMI码是一种三元码,全称是传号交替反转码,主要由专用集成电路及与外围中小规模集成芯片来实现。

本次课设通过对AMI码的编码规则的理解和模数电知识的应用,用分立元器件设计电路实现AMI码的编码和译码电路,最后用multisim10.0对电路进行仿真,制作调试PCB 电路板,从而完成系统设计。

关键词:AMI;multisim10.0;编译码;PCB1AMI编译码系统设计方案选择在现代数字通信系统中,常常用“0”和“1”表示二进制信号。

数字基带信号是数字信息的电脉冲表示.不同形式的基带信号具有不同的频谱结构,合理设计数字基带信号码型,以使数字信息变换为适合于给定信道传输特性的频谱结构。

1.1 AMI编码原理AMI码的全称是传号交替反转码,其编码规则是将消息码的信号“1”(空号)传号交替的变换为“+1”和“-1”,而“0”空号保持不变。

如下表所示:表1-1消息码0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1AM码0 -1 +1 -1 0 +1 0 -1 0 0 +1 -1 0 0 +1 -1AMI码的对应波形是具有正、负、零三种电平的脉冲序列。

它可以看成单极性波形的变形,即“0”仍对应零电平,而“1”交替对应正、负电平。

目录1 技术要求 (1)2 基本原理 (1)2.1 基带信号 (1)2.2 AMI码 (1)3 设计方案及功能分析 (2)3.1 方案一 (2)3.2 方案二 (3)3.3 方案比较 (4)4 实现方案 (4)5 硬件电路调试 (5)6 结论 (6)7 心得体会 (6)8 参考文献 (7)附录 (8)1安装调试实验报告 (8)1.1安装调试过程记录 (8)1.2测试波形记录及分析 (8)1.3 调试报告小结 (9)2 CPLD设计原理图 (9)3 外围电路 (10)4 思考题 (10)基带码型变换设计——AMI码码型变换1 技术要求1)设计AMI码的编译码电路;2)输入信号为24位的周期NRZ码;3)编译码延时小于3个码元宽度。

2 基本原理2.1 基带信号在实际的基带传输系统中,并不是所有的基带波形都适合在信道中传输。

例如含有丰富直流和低频分量获得单极性基带波形就不适宜在低频传输特性差的信道中传输,因为这有可能造成信号严重畸变。

又如,当消息代码中包含长串的连续“1”或“0”符号时,非归零波形呈现出连续的固定电平,因而无法获取信息。

单极性归零码在传送连“0”时,也存在同样的问题。

因此,对传输用的基带信号主要有以下两个方面的要求:1)将信息符号编织成适合于传输用的码型;2)对所选码型的电波形, 必须适宜在信道中传输。

前者属于传输码型的选择,后者是基带脉冲的选择。

2.2 AMI码AMI(Alternative Mark Inversion)码的全称是传号交替反转码,其编码规则是将消息码中的“1”(传号)交替的变换为“+1”和“-1”,而“0”(空号)保持不变。

AMI码对应的波形是具有正、负、零三种电平的脉冲序列。

它可以看成是单极性波形的变形,即“0”仍对应零电平,而“1”交替对应正负电平。

AMI码成为小常用的传输码型之一,其优点是,没有直流分量,且高、低频分量少,都能集中在频率为1/2码速处;编译码电路简单,且可利用传号极性交替这一规律观察误码情况;如果它是AMI-RZ波形,接收后只要全波整流,就可变为单极性RZ波形,冲中可以提取定时分量。

在基带信号中,AMI码型(Alternate Mark Inversion)设计是一种常见的码型设计方法。

AMI码型在数字通信领域具有重要的应用价值,它通过一定的编码规则将数字信号转化为基带信号,从而实现数据的传输和处理。

本文将对AMI码型的设计原理、优点和应用进行介绍,帮助读者了解AMI码型在通信系统中的重要性和实际应用。

一、AMI码型的设计原理1.1 基带信号在数字通信系统中,信号可以被分为基带信号和带通信号。

基带信号是指未经过调制的信号,通常是指数字信号或低频信号。

在数字通信系统中,数据最初是以数字形式存在的,因此需要将数字信号转化为基带信号进行传输和处理。

1.2 AMI码型的设计原理AMI码型是一种常见的基带信号编码方式,它的设计原理是通过对数字信号进行编码,实现数据的有效传输和识别。

AMI码型的基本思想是利用信号中的特定规则或者模式来表示数字信号的不同取值,从而实现数据的传输和处理。

1.3 AMI码型的编码规则AMI码型的编码规则通常采用交替取反的方式,即利用正负脉冲来表示数字信号的取值。

在AMI码型中,正脉冲和负脉冲交替出现,表示数字“1”和“0”,从而实现数据的传输和识别。

AMI码型的编码规则简单明了,易于实现和识别,因此在数字通信系统中得到了广泛的应用。

二、AMI码型的优点2.1 高效传输AMI码型通过有效的编码规则,实现了数字信号的高效传输。

正负脉冲的交替出现可以降低信号中的直流分量,有效利用信号的动态范围,从而提高了数据传输的效率和准确性。

2.2 抗干扰能力强AMI码型在数据传输过程中具有较强的抗干扰能力。

正负脉冲的交替出现可以减少信号中的直流分量,并且可以通过差分编码和解码实现数据的差分传输,从而减少了信号传输过程中的干扰和噪声影响。

2.3 节省带宽AMI码型的编码规则简单明了,可以有效降低信号中的直流分量,从而节省了信号的带宽。

在数字通信系统中,带宽是一种宝贵的资源,AMI码型通过节省带宽实现了更加高效的数据传输。

在基带信号中,ami码型设计-回复什么是基带信号?基带信号是指未经过调制或模拟调制处理的原始信号。

它通常代表了数字信息或语音信号的模拟形式。

在数字通信中,基带信号作为输入,经过各种调制技术转换为适合传输的信号,然后再通过传输介质进行传输。

因此,了解和设计基带信号是实现高质量通信的关键。

AMI码型概述AMI(Alternate Mark Inversion)码型是一种常见的基带信号编码方案,常用于数字通信系统中。

它通过在每个符号周期内交替地显示“1”和“0”,并使用正负电平来表示二进制数字“1”和“0”。

AMI码型通过在每一个“1”信号后,将“0”信号显示为正或负电平(编码为“+1”或“-1”),从而实现信号编码。

ANI码型设计步骤1. 确定基带信号的频域特性:在设计AMI码型之前,我们需要了解基带信号的频域特性,包括信号的频率范围、频谱特征以及传输带宽等。

这些信息对于选择合适的编码方案至关重要。

2. 确定码元速率和比特率:码元速率是指单位时间内传输的码元数,比特率是指单位时间内传输的比特数。

这两个参数对于基带信号设计非常重要,需要根据具体应用需求确定。

3. 确定编码规则:AMI码型的编码规则是在每个“1”信号后,将“0”信号显示为正或负电平。

这个规则可以根据不同系统的需求进行定义和调整,例如可以选择正电平为“+1”、负电平为“-1”,或者相反。

编码规则的选择应兼顾信号可靠性、抗噪声性能和系统复杂度等因素。

4. 设计解调方案:AMI码型的解调方案与编码方案密切相关。

在设计解调方案时,需要考虑到信号的解码和恢复过程。

一种常见的解调方案是通过比较相邻的码元,检测正负电平的变化,从而恢复原始信号。

5. 仿真和实验验证:在设计AMI码型之后,需要进行仿真和实验验证,以评估其性能和可靠性。

通过仿真和实验,可以测试编码和解码的准确性、误码率、抗噪声性能以及带宽效率等指标。

在验证过程中,可以调整参数和算法,逐步优化AMI码型的设计。

基带码型变换设计-密勒码码型变换1.技术指标(1)设计密勒码的编译码电路;(2)输入信号为24位的周期NRZ码(3)编译码延时小于3个码元宽度2.基本原理《基带码型变换设计一一密勒码码型变换》,也就是利用仿真软件MAXPLUS II设计密勒码型变换的编码和译码电路,实现密勒码的编码、解码过程。

该电路设计的中心问题在于按照密勒码的编码规则实现信源码的逻辑变换,我们先分析密勒码的编译码原理。

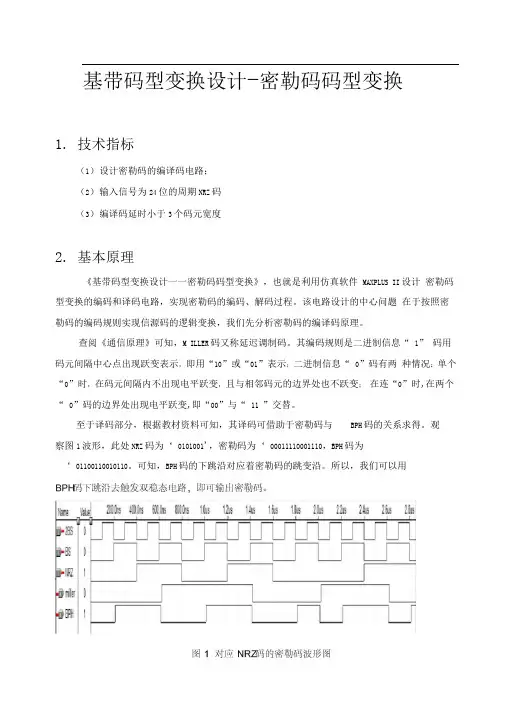

查阅《通信原理》可知,M ILLER码又称延迟调制码。

其编码规则是二进制信息“ 1” 码用码元间隔中心点出现跃变表示,即用“10”或“01”表示;二进制信息“ 0”码有两种情况:单个“0”时,在码元间隔内不出现电平跃变,且与相邻码元的边界处也不跃变;在连“0”时,在两个“ 0”码的边界处出现电平跃变,即“00”与“ 11 ”交替。

至于译码部分,根据教材资料可知,其译码可借助于密勒码与BPH码的关系求得。

观察图1波形,此处NRZ码为‘ 0101001',密勒码为‘ 00011110001110,BPH码为‘ 01100110010110。

可知,BPH码的下跳沿对应着密勒码的跳变沿。

所以,我们可以用3.设计方案及功能分析分析密勒码的编译码原理后,我做出了以下两种设计方案。

3.1方案一方案一,是以VHDL的穷举编程实现密勒码的编解码。

分析密勒码的编码规则我们可以发现以下规则:1)密勒码用‘ 10'和‘01’表示信号‘ 1',用‘ 00'和‘11’表示信号‘ 0';2)两个信源码之间对应的密勒码没有跳变,即当前码的编码受到前一个码的影响。

综合以上两条,我们可以在程序中利用各种顺序语句罗列出编码时可能碰到的所有的情形,并给出对应的编码解。

在下表1中,列出了所得的米勒码编码情况。

其中,信号输入为DATA信号输入时刻前一位为Sav1,对应的密勒码输出为Sav2,输出为Dob表1各种情况下的密勒码编码输出即当前输入信号DATA有0,1两种可能;前一密勒输出有00, 11, 01,10四种情况;综合起来就是8种情况,以DATA及Sav2为条件因子,作为顺序语句的条件。

实验1 基带信号的常用码型变换实验一、实验目的1.熟悉RZ 、BNRZ 、BRZ 、CMI 、曼彻斯特、密勒码型变换原理及工作过程;2.观察数字基带信号的码型变换测量点波形;二、实验仪器1.AMI/HDB3编译码模块,位号:F (实物图片如下)2.时钟与基带数据发生模块,位号:G3.20M 双踪示波器1台4.信号连接线3根三、实验工作原理(一)基带信号及其常用码型变换在实际的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性:1) 相应的基带信号无直流分量,且低频分量少;2) 便于从信号中提取定时信息;3) 信号中高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;4) 不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;5) 编译码设备要尽可能简单。

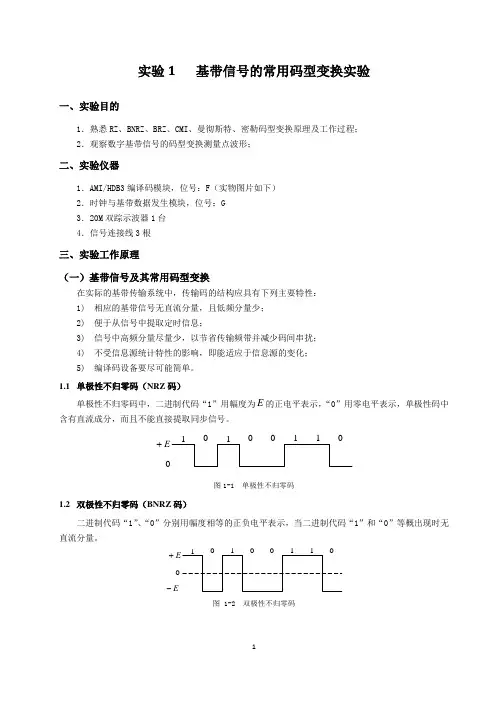

1.1 单极性不归零码(NRZ 码)单极性不归零码中,二进制代码“1”用幅度为E 的正电平表示,“0”用零电平表示,单极性码中含有直流成分,而且不能直接提取同步信号。

0000E +1111 图1-1 单极性不归零码1.2 双极性不归零码(BNRZ 码)二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正负电平表示,当二进制代码“1”和“0”等概出现时无直流分量。

10111000E +E-0图 1-2 双极性不归零码1.3 单极性归零码(RZ 码)单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

单极性码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。

00001111E +0图 1-3 单极性归零码1.4 双极性归零码(BRZ 码)它是双极性码的归零形式,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

00001111E +0E-图 1-4 双极性归零 1.5 曼彻斯特码曼彻斯特码又称为数字双相码,它用一个周期的正负对称方波表示“0”,而用其反相波形表示“1”。

编码规则之一是:“0”码用“01”两位码表示,“1”码用“10”两位码表示。

实验一AMI码型变换实验一、实验名称AMI码型变换实验二、实验目的了解几种常用的数字基带信号的特征和作用。

掌握AMI码的编译规则。

了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。

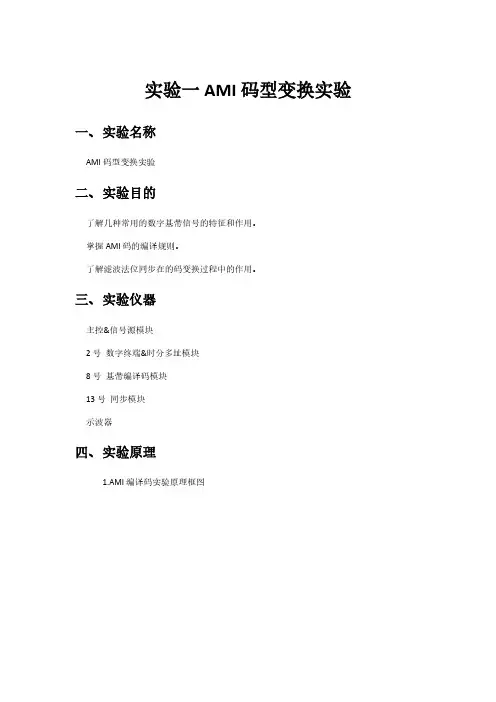

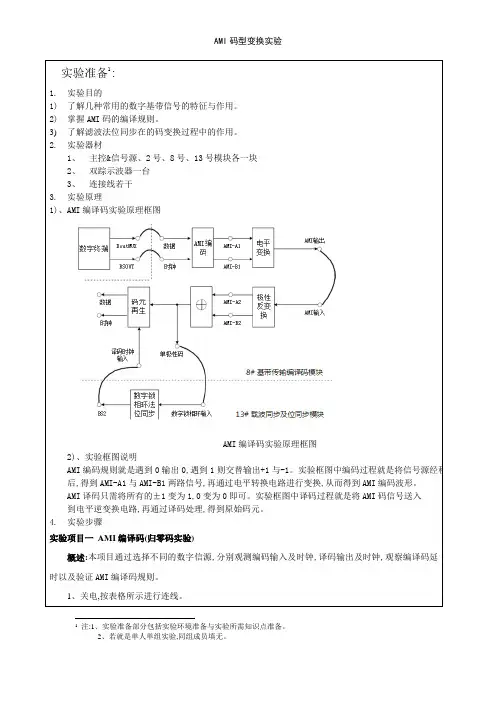

三、实验仪器主控&信号源模块2号数字终端&时分多址模块8号基带编译码模块13号同步模块示波器四、实验原理1.AMI编译码实验原理框图AMI编译码实验原理框图2.实验框图说明AMI编码规则是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1和-1。

实验框图中编码过程是将信号源经程序处理后,得到AMI-A1和AMI-B1两路信号,再通过电平转换电路进行变换,从而得到AMI 编码波形。

AMI译码只需将所有的±1变为1,0变为0即可。

实验框图中译码过程是将AMI码信号送入到电平逆变换电路,再通过译码处理,得到原始码元。

五、实验步骤实验项目一AMI编译码(归零码实验)概述:本项目通过选择不同的数字信源,分别观测编码输入及时钟,译码输出及时钟,观察编译码延时以及验证AMI编译码规则。

1、登录e-Labsim仿真系统,创建实验文件,选择实验所需模块和示波器。

2、按表格所示进行连线。

3、运行仿真,开启所有模块的电源开关。

4、设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【AMI编译码】→【归零码实验】。

将模块13的开关S3分频设置拨为0011,即提取512K同步时钟。

5、此时系统初始状态为:编码输入信号为256K的PN序列。

6、实验操作及波形观测。

(1)用示波器分别观测编码输入的数据TH3和编码输出的数据TH11(AMI输出),观察记录波形,有数字示波器的可以观测编码输出信号频谱,验证AMI编码规则。

(2)保持示波器测量编码输入数据TH3的通道不变,另一通道测量中间测试点TP5(AMI-A1),观察基带码元的奇数位的变换波形。

(3)保持示波器测量编码输入数据TH3的通道不变,另一通道测量中间测试点TP6(AMI-B1),观察基带码元的偶数位的变换波形。

实验准备1:1.实验目的1)了解几种常用的数字基带信号的特征与作用。

2)掌握AMI码的编译规则。

3)了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。

2.实验器材1、主控&信号源、2号、8号、13号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干3.实验原理1)、AMI编译码实验原理框图AMI编译码实验原理框图2)、实验框图说明AMI编码规则就是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1与-1。

实验框图中编码过程就是将信号源经程序后,得到AMI-A1与AMI-B1两路信号,再通过电平转换电路进行变换,从而得到AMI编码波形。

AMI译码只需将所有的±1变为1,0变为0即可。

实验框图中译码过程就是将AMI码信号送入到电平逆变换电路,再通过译码处理,得到原始码元。

4.实验步骤实验项目一AMI编译码(归零码实验)概述:本项目通过选择不同的数字信源,分别观测编码输入及时钟,译码输出及时钟,观察编译码延时以及验证AMI编译码规则。

1、关电,按表格所示进行连线。

1注:1、实验准备部分包括实验环境准备与实验所需知识点准备。

2、若就是单人单组实验,同组成员填无。

码,就是否能观察到恢复的位时钟信号,为什么?实验项目二AMI编译码(非归零码实验)概述:本项目通过观测AMI非归零码编译码相关测试点,了解AMI编译码规则。

1、保持实验项目一的连线不变。

2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【AMI编译码】→【非归零码实验】。

将模块13的开关S3分频设置拨为0100,即提取256K同步时钟。

3、此时系统初始状态为:编码输入信号为256KHz的PN序列。

4、实验操作及波形观测。

参照项目一的256KHz归零码实验项目的步骤,进行相关测试。

一、实验过程记录2:非归零码实验基带信号+AMI输出基带信号+AMI_A12注:实验过程记录要包含实验目的、实验原理、实验步骤,页码不够可自行添加。

基带信号+AMI_B1基带信号+译码输出译码输出坏了基带信号+TH5编码输入时钟+译码输出时钟译码输出坏了归零码实验基带信号+AMI输出基带信号+AMI_A1基带信号+AMI_B1基带信号+译码输出译码输出坏了基带信号+TH5编码输入时钟+译码输出时钟译码输出坏了三、实验小结:实验报告成绩(百分制)__________ 实验指导教师签字:__________。

AMI码型变换实验报告一、实验目的:通过实验掌握数据信号的AMI码型变换原理和方法,了解其优点和缺点,并熟练掌握实现过程。

二、实验原理:AMI码型(Alternate Mark Inversion码型)是数据通信中常用的一种码型。

它的规则是:编号0以正脉冲表示,编号1以负脉冲表示,而编号0的相邻两个1之间的位置需要置零,这就是所谓的“交替出现”;三、实验仪器:信号发生器、示波器、电平判决电路、串行传输线路。

四、实验步骤:1.将信号发生器和示波器正确连接,并设置示波器触发源为信号发生器输出信号。

2.设置信号发生器,产生一组矩形波信号,频率为1kHz,幅度为5V,并将输出的电平切换为AMI码型。

3.将信号发生器的输出信号经过电平判决电路,观察并记录判决电路的输出结果。

4.将示波器连接至电平判决电路的输出端口,观察并记录示波器上的波形。

5.将判决电路的输出经过串行传输线路,利用示波器观察并记录在传输线路上的波形。

五、实验结果:经过上述实验步骤之后,我们得到了以下实验结果:1.经过电平判决电路后,在电平判决电路的输出端口得到了经过判决后的二进制数据,即AMI码型的数字信号;2.经过示波器的展示,我们可以清晰地观察到AMI码型的波形特点,即交替的正负脉冲;3.经过串行传输后,在传输线路上得到了经过信号传输后的波形,也是交替出现的正负脉冲。

六、实验总结:1.AMI码型的交替正负脉冲特点实现了时钟同步性能的提高,避免了NRZ码型可能出现的时钟漂移问题;2.AMI码型相比NRZ码型可以提高线路的利用率,因为NRZ码型在连续1的情况下没有电平变化,无法表征有效数据;3.实验结果表明,AMI码型通过交替出现的正负脉冲实现了数据的可靠传输,波形特点明显、易于辨识。

七、实验心得:通过这次AMI码型变换实验,我进一步了解了数据信号的不同编码方式,对AMI码型的原理和方法有了更深入的了解。

通过亲手操作实现了AMI码型的转换,增强了自己的实践能力。

实验一AMI码型变换实验一、实验目的1、了解几种常用的数字基带信号的特征与作用。

2、掌握AMI码的编译规则。

3、了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。

二、实验器材1、主控&信号源、2号、8号、13号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干三、实验原理1、AMI编译码实验原理框图AMI编译码实验原理框图2、实验框图说明AMI编码规则就是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1与-1。

实验框图中编码过程就是将信号源经程序处理后,得到AMI-A1与AMI-B1两路信号,再通过电平转换电路进行变换,从而得到AMI编码波形。

AMI译码只需将所有的±1变为1,0变为0即可。

实验框图中译码过程就是将AMI码信号送入到电平逆变换电路,再通过译码处理,得到原始码元。

四、实验步骤实验项目一AMI编译码(256KHz归零码实验)概述:本项目通过选择不同的数字信源,分别观测编码输入及时钟,译码输出及时钟,观察编译码延时以及验证AMI编译码规则。

1、关电,按表格所示进行连线。

源端口目的端口连线说明信号源:PN 模块8:TH3(编码输入-数据) 基带信号输入信号源:CLK 模块8:TH4(编码输入-时钟) 提供编码位时钟模块8:TH11(AMI编码输出) 模块8:TH2(AMI译码输入) 将数据送入译码模块模块8:TH5(单极性码) 模块13:TH7(数字锁相环输入) 数字锁相环位同步提取模块13:TH5(BS2) 模块8:TH9(译码时钟输入) 提供译码位时钟2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【AMI编译码】→【256K 归零码实验】。

将模块13的开关S3分频设置拨为0011,即提取512K同步时钟。

3、此时系统初始状态为:编码输入信号为256K的PN序列。

(1)用示波器分别观测编码输入的数据TH3与编码输出的数据TH11(AMI输出),观察记录波形,有数字示波器的可以观测编码输出信号频谱,验证AMI编码规则。

参考资料:[1] 樊昌信.通信原理[M] .5版.北京:国防工业出版社,2001[2] 吴资玉.数字通信原理[M].北京:中国物资出版社,1999[3] 王钦笙.数字通信原理[M].北京:北京邮电大学出版社,1995[4] 周凯.EWB虚拟电子实验室[M].北京:电子工业出版社,2005[5] 纪云.简单实用的调制解调器[J].微计算机信息,1991,10(2):28~34[6] 陈海强.基带调制编码技术的研究[J].华中师范大学学报:自然科学版,2004,38(3):312~3151 AMI(Alternate Mark Inversion)码AMI码是通信编码中的一种,为极性交替翻转码,分别用一个高电平和低电平表示两个极性。

(1)编码规则。

①消息代码中的0用传输码中的0表示。

②消息代码中的1用传输码中的+1、-1交替表示。

例如:消息代码:1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1AM I码:+1 0 -1 0 +1 0 0 0 -1 0 +1- 1 + 1(2)AMI码的特点。

①AMI码确定的基带信号中正负脉冲交替出现,而0电位保持不变;所以由AM I 码确定的基带信号无直流分量(等概情况下) ,且只有很小的低频分量。

②不易提取定时信号,由于它可能出现长的连0串。

(3)AMI编码用c语言实现。

int ami (char* r,in t f) void opposite(char* s){char a=‘n’,c;{if((*s)==‘p’) (*s)=‘n’;in t i=0; e lse if( (*s)==‘n’) (*s)=‘p’;wh ile(f) }{ if ( i>= l ){ re tu rn 0 ;} 说明:其中p代表+ 1 , n代表- 1 , r为接收c=r ; 码, f为接收码的个数。

函数oppo -site起取if (c==‘0’) { r=‘0’;} 反作用。

河北工业大学信息工程学院通信工程系《通信原理》实验报告班级: 姓名: 学号: 同组人: 实验时间:实验1 基带信号的常见码型变换与AMI/HDB3编译码实验一、实验目的(1)熟悉RZ 、BNRZ 、BRZ 、CMI 、曼彻斯特、密勒、PST 码型变换原理及工作过程;(2)观察数字基带信号的码型变换测量点波形。

(3)熟悉AMI / HDB3码编译码规则;(4)了解AMI / HDB3码编译码实现方法。

二、实验仪器(1)时钟与基带数据发生模块,位号:G(2)AMI/HDB3编译码模块,位号:F(3)20M 双踪示波器1台(4)信号连接线1根图1 模块实物图三、实验工作原理1、数字基带信号常见码型变换部分(1) 数字基带信号常见码型简介在实际的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性:(1)相应的基带信号无直流分量,且低频分量少;(2)便于从信号中提取定时信息;(3)信号中高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;(4)不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;(5)编译码设备要尽可能简单(a)单极性不归零码(NRZ 码)单极性不归零码中,二进制代码―1‖用幅度为E 的正电平表示,―0‖用零电平表示,单极性码中含有直流成分,而且不能直接提取同步信号。

00000E +1111图2 单极性不归零码(b)双极性不归零码(BNRZ 码)二进制代码―1‖、―0‖分别用幅度相等的正负电平表示,当二进制代码―1‖和―0‖等概出现时无直流分量。

10111000E +E -0图3 双极性不归零码(c)单极性归零码(RZ 码)单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

单极性码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。

00001111E +0图4 单极性归零码(d)双极性归零码(BRZ 码)它是双极性码的归零形式,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

实验1-基带信号的常用码型变换实验信息工程学院实验报告课程名称: 通信原理 实验项目名称:实验1 基带信号的常用码型变换实验 实验时间:2016.11.1 班级: 姓名: 学号:一、实验目的 1.熟悉RZ 、BNRZ 、BRZ 、CMI 、曼彻斯特、密勒码型变换原理及工作过程; 2.观察数字基带信号的码型变换测量点波形;二、实验仪器1.AMI/HDB3编译码模块,位号:F 2.时钟与基带数据发生模块,位号:G 3.20M 双踪示波器1台 4.信号连接线3根三、实验步骤1.插入有关实验模块在关闭系统电源的情况下,按照下表放置实验模块:模块名称 放置位号时钟与基带数据发生模块G 对应位号可见底板右上角的“实验模块位置分布表”,注意模块插头与底板插座的防呆口一致。

2.加电 打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。

若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常成 绩:指导老师(签名):原因。

3.实验内容设置将“4SW02”(G)拨码开关设置为“1XXXX”,则选择了模块的线路编码功能,具体编码方式参考下表的码型选择表:表格 4SW02开关码型选择表:1X XX X 1X001X0011X011X0111X101X1011X11码型RZBNRZBRZCMI曼彻斯特密勒PST注:第2位,X=0时基带数据为4SW01拨码器设置数据,X=1时基带数据为15位m序列,设置的基带数据可以在4P01铆孔测试。

4.编码观测5.关机拆线实验结束,关闭电源,拆除信号连线,并按要求放置好实验模块。

四、实验观测及分析:1.RZ(单极性归零码)(1)将4SW02设置为“10000”,选择RZ(单极性归零码)模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(3)将4SW02设置为“11000”,选择RZ(单极性归零码)模式;(4)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

通信原理实验报告班级:姓名:学号:指导老师:完成日期:实验一AMI码型变换实验一、实验目的1、了解几种常用的数字基带信号的特征和作用。

2、掌握AMI码的编译规则。

3、了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。

二、实验器材1、主控&信号源、2号、8号、13号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干三、实验原理1、AMI编译码实验原理框图AMI编译码实验原理框图2、实验框图说明AMI编码规则是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1和-1。

实验框图中编码过程是将信号源经程序处理后,得到AMI-A1和AMI-B1两路信号,再通过电平转换电路进行变换,从而得到AMI 编码波形。

AMI译码只需将所有的±1变为1,0变为0即可。

实验框图中译码过程是将AMI码信号送入到电平逆变换电路,再通过译码处理,得到原始码元。

四、实验步骤实验项目一AMI编译码(256KHz归零码实验)概述:本项目通过选择不同的数字信源,分别观测编码输入及时钟,译码输出及时钟,观察编译码延时以及验证AMI编译码规则。

1、关电,按表格所示进行连线。

2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【AMI编译码】→【256K 归零码实验】。

将模块13的开关S3分频设置拨为0011,即提取512K同步时钟。

3、此时系统初始状态为:编码输入信号为256K的PN序列。

(1)用示波器分别观测编码输入的数据TH3和编码输出的数据TH11(AMI输出),观察记录波形,有数字示波器的可以观测编码输出信号频谱,验证AMI编码规则。

注:观察时注意码元的对应位置。

(2)用示波器对比观测编码输入的数据和译码输出的数据,观察记录AMI译码波形与输入信号波形。

思考:译码过后的信号波形与输入信号波形相比延时多少?编译码延时小于3个码元宽度实验项目二AMI编译码(256KHz非归零码实验)概述:本项目通过观测AMI非归零码编译码相关测试点,了解AMI编译码规则。

基带码型变换设计——AMI码码型变换1 技术指标1.1设计AMI码的编译码电路;1.2 输入信号为24位的周期NRZ码1.3 编译码延时小于3个码元宽度2 基本原理AMI(Alternative Mark Inversion)码的全称是传号交替反转码,是通信编码中的一种,为极性交替翻转码,由高电平和低电平表示两个极性。

其编码规则为:将消息码中的信号“1”传号交替变换为“+1”、“-1”,而“0”保持不变。

例如:消息码 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0AMI码 0 +1 -1 0 0 0 0 +1 0 -1 +1 -1 0 +1 -1 0 解码规则为:将收到的符号序列所有的-1变成+1。

AMI码的编码电路的实现主要解决的问题是将高电平转化为交替变化的正负电平,译码电路主要解决的问题是将负电平转化为正电平。

可以采用逻辑门电路与运算放大器组成的电路或者CPLD(可编程逻辑器件)的组合实现。

3 设计方案及功能分析3.1 方案一:基于运算放大器的AMI编译码电路的实现3.1.1编码电路的设计编码电路图如下图1 基于运算放大器的AMI编码电路实现编码电路由一个JK触发器、三个与门、一个非门、两个运算放大器及六个电阻和一个电容组成。

第一个与门一端接NRZ脉冲输入,另一端接频率为NRZ倍的时钟脉冲源,它的主要作用是将非归零码转换为归零码。

JK触发器的JK端与第一个与门的输出端相连。

时钟信号通过非门作为JK触发器的触发脉冲以保证在每个码元起始位置有上升沿触发。

Q端和Q非端分别和一个与门相连两个与门的另一端都和归零码输出相连。

这部分电路的作用是将归零消息码的“1”信号变为交替的“0”、“1”和交替的“1”、“0”分别输出。

第二个与门和第三个与门的输出端分别作为一个求差运算放大器的输入,将交替变化的0”、“1”,“1”、“0”想减得到AMI码。

由于这样得到的AMI码中掺杂着冲击信号,因此要添加电容将其滤除。

后面再加以同向放大电路作为缓冲。

NRZ码及其转换成的归零码形如下:图2 NRZ码和归零码单极性归零信号“1”转换为交替变化的“0”、“1”,“1”、“0”波形如下:图3 单极性归零码“1”转换为交替变化的“0”、“1”,“1”、“0”交替变化的“0”“1”,“1”“0”序列通过求差运算放大器并由电容滤波、同向放大以后的波形如下图图4 AMI编码输出3.1.2 译码电路的设计译码电路图如下图5 译码电路图译码过程实际上是编码的逆过程。

首先通过两个方向相反的二极管将归零AMI 码转化为“0”“0”、“1”“0”、“0”“-1”两路单极性码,通过减法器相减以后得到单极性归零信号。

一部分输入一个自同步电路提取码元定时信息,码元定时信息送入比较器构成的抽样判决器进行抽样判决后得到比原脉冲延时一个码元的定时信息序列。

AMI码及其转换的单极性归零码和定时信息序列如下图所示:图6 AMI码、单极性归零码、定时信息序列由D触发器的功能可知,将单极性归零码同向放大电路以后作为D触发器的D 端输入,并用定时信息序列作为其触发脉冲,即可将该单极性归零信号还原为对应的NRZ码。

而这波形如下图所示:图7 单极性归零码及译码后对应的NRZ码3.1.3 全电路设计全电路只需将编码电路的AMI码输出端接到译码电路的AMI输入端即可,电路图如下如下:图8 全电路图测得NRZ码输入和末端D触发器输出波形如图所示:图9 NRZ码输入及对应编译码电路输出3.2 方案二:基于CPLD的AMI码编译码电路设计由于CPLD只能处理数字信息,输出为“0”或者“1”,而AMI码为双极性码,包含“0”、“1”、“-1”,故需要外围电路辅助。

而由于实验仪器设计模块AMI编译码外围电路已确定,我们所要做的是,分析外围电路功能并根据其功能设计CPLD内部电路。

3.2.1 编码电路的设计3.2.1.1编码电路外围电路:图10 编码外围电路电路原理:图中芯片为4052,是一个差分4通道数字控制模拟开关有A、B两个控制输入端和INH使能端。

其真值表及引脚功能如下:4052真值表INH B A 输出0 0 0 0X, 0Y0 0 1 1X, 1Y0 1 0 2X, 2Y0 1 1 3X, 3Y1 * * NONE表1 4052真值表4052引脚功能说明引脚号符号功能1 2 4 5 IN/OUT Y通道输入/输出端11 12 14 15 IN/OUT X通道输入/输出端9 10 A B 地址端3 IN/OUT Y公共输入/输出端13 IN/OUT X通道输入/输出端6 INH 禁止端7 VEE 模拟信号接地端8 VSS 数字信号接地端16 VDD 电源+表2 4052引脚功能说明由上两表可以看出编码外围电路中,INH为低电平模拟开关导通,AMIA、AMIB和X输出的关系见下表:AMIA AMIB X输出0 0 00 1 01 0 11 1 -1表3 AMIA、AMIB与X输出关系由上表可知AMIA、AMIB的“0”“0”,“0”“1”,“1”“1”分别控制输出的“0”、“+1”、“-1”。

3.2.1.1 编码电路CPLD内部电路图11 编码CPLD内部电路电路原理:电路由一个JK触发器,两个D触发器,一个非门,一个与门构成。

两个D触发器均用2BS信号作为触发脉冲,BS和NRZ分别作为D端输入,其作用就是将BS及NRZ信号分别延时。

延时后的BS信号保证在每个NRZ码元起始很小时间后都有一下降沿。

可以看出,在NRZ码为“0”时,AMIA(即NRZ)输出为“0”;延时后的NRZ 经过一个与门后使得AMIB输出也为“0”。

将其输入外围电路后,由表3可知,AMI 输出为“0”。

在NRZ码为1时,AMIA(即NRZ)为“1”;输入JK触发器的NRZ码经稍延时的BS非信号触发后,在上升沿输出Q状态反转,假设Q初始状态为“0”,则反转为“1”。

将AMIA、AMIB输入外围电路中,由表3可知,AMI输出为“-1”。

此后,若NRZ为“0”,则Q输出保持“1”,外围电路AMI输出为“0”。

当NRZ码第二个“1”到来时,AMIA为“1”;JK触发器状态反转为“0”,AMIB为“0”,由表3可知,外围输出AMI为“1”。

以此继续。

可见其实现了将消息码中的“1”变为“+1”、“-1”交替。

3.2.2 译码电路的设计3.2.2.1 译码外围电路图12 译码外围电路电路原理:该电路的主体为两个电压比较器。

R4、R5、R6为三个阻值相同的电阻,易知,放大器AR1的反向输入端电势为-1.7V,AR2的同向输入端电势为1.7V。

当AMI端输入正电平时,AR1同向输入端电势大于反向输入端,输出高电平,又经非门U1后AMI-1输出低电平;同时AR2反向输入端电势大于同向输入端,输出低电平,又经非门U2后AMI-2输出高电平。

当AMI端输入0电平时,AR1同向输入端电势小于反向输入端,输出低电平,又经非门U1后AMI1输出高电平;同时AR2反向输入端电势大于同向输入端,输出低电平,又经非门U2后AMI2输出高电平。

当AMI端输入负电平时,AR1同向输入端电势小于反向输入端,输出低电平,又经非门U1后AMI-1输出高电平;同时AR2反向输入端电势小于同向输入端,输出高电平,又经非门U2后AMI-2输出低电平。

输入电平、AMI-1、AMI-2的上述关系可以用下表表示:AMI输入AMI-1 AMI-2 理论译码OAMI1 0 1 10 1 1 0-1 1 0 1表4 AMI、AMI-1、AMI-2、理论译码值关系3.2.2.2译码CPLD内部电路由表4易于看出,由AMI-1、AMI-2与理论NRZ译码输出的关系为:AM I-1+AM I-2=OAM I故其内部电路设计很简单,有两个非门一个或门构成,以实现此关系译码,如下图所示:图13 译码CPLD内部电路图3.3.3 全电路设计全电路设计只需将编码外围电路的AMI输出接到译码外围电路的AMI输入端即可。

3.3 方案比较方案一由D触发器、逻辑门、运算放大器电阻电容等器件构成,原理及实现方式简单。

方案二外围电路与方案一实现方式相似,另外由于应用CPLD可编程逻辑器件,使得CPLD内部电路可调整,方便更改修正。

4 实现方案由实验提供的仪器可以确定,实现方案采用方案二。

其全电路图如下:图14 实现方案全电路图其电路原理同方案二原理分析。

5 调试过程及结论选择EPM7128SLC84-15 CPLD芯片,正确锁定引脚,并将内部电路拷入芯片。

在试验箱的设计模块接入BS、2BS、NRZ输入后,测得AMI-1、AMI-2、AMI、OAMI各处波形如下图所示:NRZ和AMI-1波形 NRZ和AMI-2波形NRZ和AMI码波形 NRZ和OAMI波形初次设计的编码CPLD内部电路没有两个D触发器。

将电路拷入芯片内部后,观察到的波形在NRZ为连续“1”时,“+1”“-1”交替,码形正确,而“0”前后极性相同,分析后猜测是由于BS触发脉冲上升沿与NRZ码同时跃变,致使触发时,NRZ 作为JK输入仍然保持“0”状态,Q输出保持,致使AMIB不发生变化,输出极性不变。

于是在BS后加入D触发器,用2BS作为其触发脉冲,以实现延时。

再次用示波器观察波形发现波形中当NRZ码由“0”变化为“1”或由“1”变化为“0”时分别出现一正、负脉冲干扰,尝试将NRZ码经过D触发器延时后,NRZ码由“0”变化为“1”的地方各点脉冲干扰消失,而NRZ码由“1”变化为“0”处,各点脉冲干扰仍然存在。

由于掌握知识有限,问题没有得到解决,是本实验的一个遗憾。

由示波器测得的电路图可以看出,译码输出OAMI与原NRZ输入基本完全一致,不存在明显延时,AMI、AMI-1、AMI-2也符合理论推断。

总体看来,电路设计还是相当成功的。

6 心得体会这是我的第二次课程设计,相比之前一次的匆忙与紧张,对这次课设的准备及操控方面都有了明显进步。

此次课程设计的题目为AMI码形变化的设计,用到的知识主要来源于本学期所学专业课程《通信原理》。

AMI码的编译码规则都很简单,编码是把消息中的“1”变为交替变化的“+1”、“-1”,译码是把传输码中的“-1”变回“1”。

但是由于双极性码,编译码电路的设计过程遭遇了一些困难。

首先在对外围电路的分析理解上。

由于编码电路的芯片未知,电路图也不是很清晰,对其分析主要靠推测,大致得出了其工作原理。

译码外围电路也遭遇了同样问题。

另外一个最重要的问题就是对CPLD 用途、用法等不了解,查找资料也不能理解其确切功能,使得实验设计初期处于很懵懂的状态,不了解到底要做什么样的电路出来、做出来的电路怎么跟CPLD联系起来。

所以建议在以后课设之前,老师能对CPLD的功能、用法等做指导性的讲解。