隆中对战略分析

隆中对是诸葛亮未出茅庐之时向刘备提出的谋取天下、复兴汉室的战略建议,被誉为“一对足千秋”,是我国历史上军事战略分析、决策的典范,其全文如下:

自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众

寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,

挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。

孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图

也。

荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴、会,西通巴、蜀,此用武之国,而其

主不能守 , 此殆天所以资将军,将军岂有意乎?

益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。

将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩

阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理,天下有变,则命一上将将荆州

之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

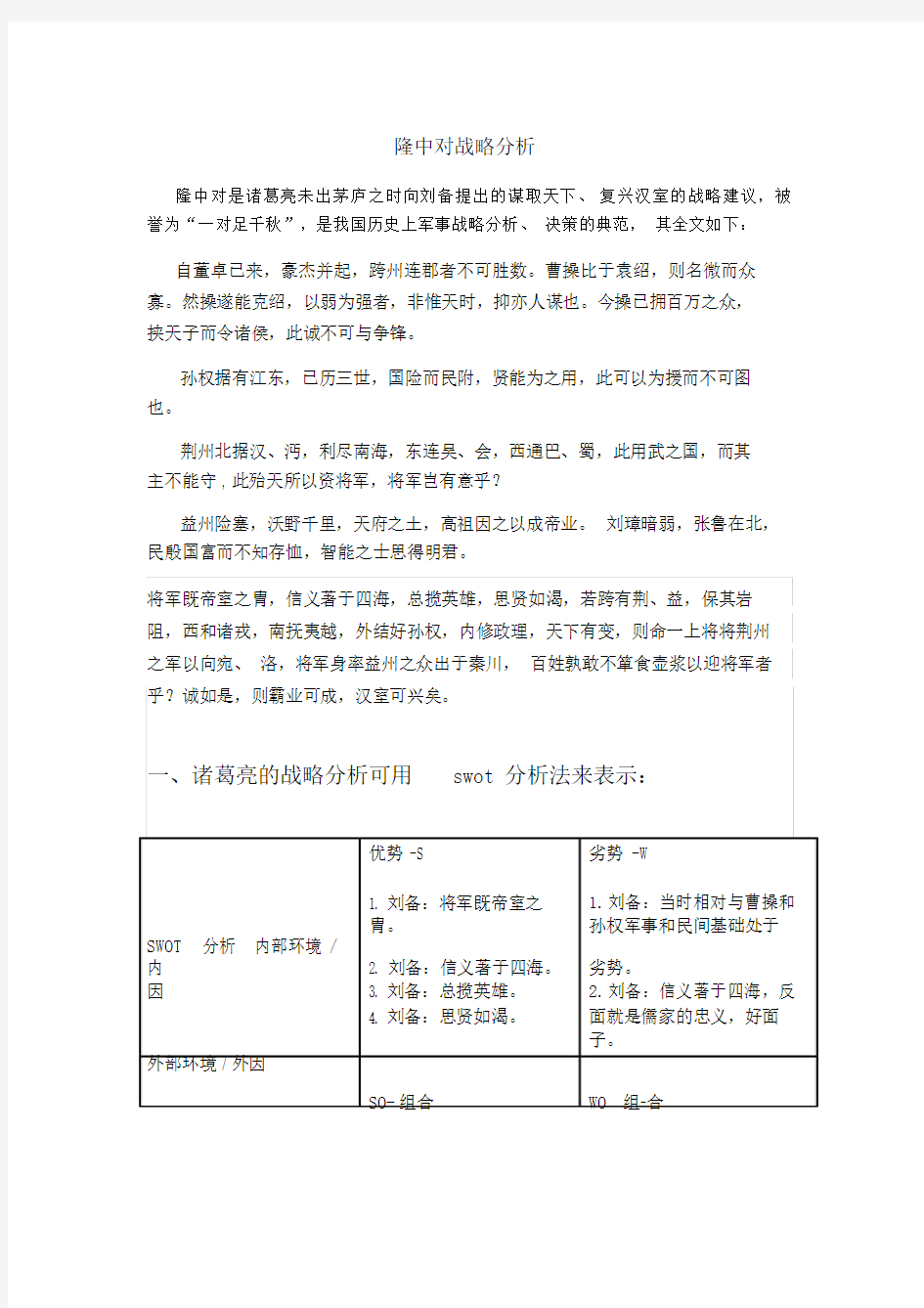

一、诸葛亮的战略分析可用swot 分析法来表示:

优势 -S 劣势 -W

1. 刘备:将军既帝室之 1. 刘备:当时相对与曹操和

胄。孙权军事和民间基础处于SWOT分析内部环境 /

内 2. 刘备:信义著于四海。劣势。

因 3. 刘备:总揽英雄。 2. 刘备:信义著于四海,反

4. 刘备:思贤如渴。面就是儒家的忠义,好面

子。

外部环境 / 外因

SO-组合WO组-合

机会 -O

1. 刘表:荆州北据汉、沔, 1. S1+S2+S3+S4组合1. W2组合 O1+O2:将军岂有

利尽南海,东连吴会,西O1+O2:此殆天所以资将意乎?通巴、蜀,此用武之国。军, 得荆州。

2. 刘表:而其主不能守。 2. S1+S2+S3+S4组合

3. 刘璋:益州险塞,沃野O3+O4+O5+O6:智能之士

千里,天府之土,高祖因思得明君,取益州。

之以成帝业。 3. S1+S2+S3+S4组合

4. 刘璋暗弱。O7+O8:诚如是,则霸业可

5. 刘璋:张鲁在北。成,汉室可兴矣,光复汉

6. 刘璋:民殷国富而不知室。

存恤。

7.若跨有荆、益,保其

岩阻,西和诸戎,南抚夷

越,外结好孙权,内修政

理。

8.天下有变,则命一上将

将荆州之军以向宛、洛,

将军身率益州之众出于秦

川百姓孰敢不箪食壶浆以

迎将军者乎?

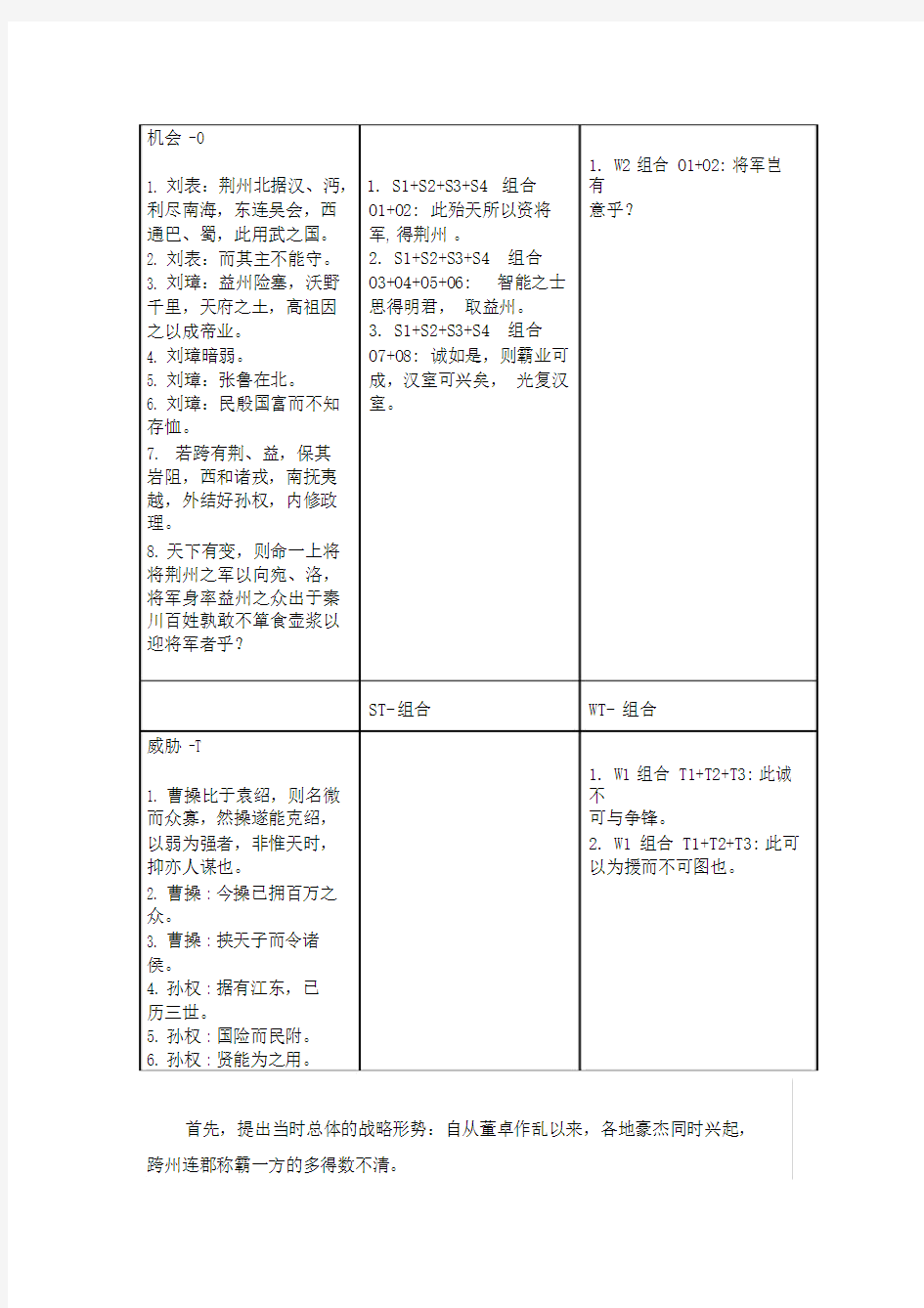

ST-组合WT-组合威胁 -T

1. 曹操比于袁绍,则名微1. W1组合 T1+T2+T3:此诚不

而众寡,然操遂能克绍,可与争锋。

以弱为强者,非惟天时, 2. W1 组合 T1+T2+T3:此可抑亦人谋也。以为援而不可图也。

2. 曹操 : 今操已拥百万之

众。

3. 曹操 : 挟天子而令诸

侯。

4.孙权 : 据有江东,已

历三世。

5.孙权 : 国险而民附。

6.孙权 : 贤能为之用。

首先,提出当时总体的战略形势:自从董卓作乱以来,各地豪杰同时兴起,

跨州连郡称霸一方的多得数不清。

其次,诸葛亮着重分析了几个主要的敌人:

(1)曹操在劣势的情况下打败袁绍,不在天时、地利,而关键在与曹操和

曹操的团队非常具有谋略;曹操当时正拥有上百万的军队;曹操挟天子以令诸侯;刘备没有这些优势,敌人的优势充分利用起来针对自己,就是对自己的威胁。诸葛亮把曹操的威胁和刘备劣势组合成 WT战略是克服劣势,回避威胁,告诫刘备此时不能和曹魏争锋,要避其锋芒。

(2)孙权占据江东已经三世了,那里地势险要,百姓归顺,又任用了有才

能的人,诸葛亮把孙权的威胁和刘备劣势组合成 WT战略是认清劣势,回避威胁,在这种情况下对孙吴只能以它为外援,而不可以谋取的企图。

(3)荆州北靠汉水、沔水,南边可以直达沿海一带,东面和吴郡、会稽郡相连,西面和巴郡、蜀郡相通,这是个战略要地。诸葛亮首先从荆州地利的优势,再到刘表不能守的劣势,让刘备利用起来就是机会了。所以诸葛亮运用 SO战略,鼓动刘备发挥自己的优势,利用机会,尽快夺取荆州,并且作为近期战略目标。

(4)益州地势险要,有广阔肥沃的土地,是个富饶的地方,高祖凭借着它

建立了帝业。刘璋昏庸懦弱,张鲁又在北面威胁着他,那里人口众多,物产丰富,刘璋却不知道爱惜。有才能的人都盼望能得到一位贤明的君主。诸葛亮运用 SO 战略,鼓动刘备发挥自己的优势,利用机会,夺取荆州之后,再夺取益州,作为根据地和首都,并且作为中期期战略目标。

(5)在假设的情况下夺取了荆州、益州之后,再守住险要的地方,与西边

的各少数民族和好,又安抚南边的少数民族,对外联合孙权,内部革新政治;且

在一旦形势发生变化时,就派一员上将率领荆州的军队向中原进军,将军亲自统率益州大军打出秦川,再依靠当地百姓,那么称霸的事业就可以成功,汉朝的天下就可以复兴了 .诸葛亮运用SO战略,在假设的情况下夺取了荆州、益州之后

的优势,再来进取中原来光复汉室,并且作为远期战略目标。

最后诸葛亮给刘备得出战略结论:

(1)近期战略目标:先取荆州为家;

(2)中期战略目标:再取益州建立基业,然后成三国鼎足之势;

(3)远期战略目标:最后连吴抗曹以图进取中原来光复汉室,一统天下。

从上面的分析来看,诸葛亮运用了立体SWOT的战略分析思想,从外因的机会 - 威胁轴,再到优势 - 劣势轴,再加上时间轴,定出近期,中期,远期的战略目标,真是可贵的战略思想。它避强击虚,为古今战略家共识。诸葛亮主张实力弱

小的刘备不要与北方强敌奸雄曹操争锋,也不可向江东地头蛇孙吴三代盘踞的老巢发展,体现了真知灼见。

二、诸葛亮的战略实施预计有三个步骤

1、占荆州,夺英雄用武之地

2、取益州,成霸业,与曹操划江而治,三分天下有其一

3、待天下有变,成就帝业,复兴汉室

三、诸葛亮的战略目标分析

从以下几点可以看出诸葛亮的战略目标理论上是可以实现的:

1.从国土面积来看,蜀国的国土面积能占一席之地,虽然益州人烟稀少,但

荆州广大人博足以弥补这缺失。

2.诸葛亮的杰出贡献并不是出谋划策,而是为蜀国的内政作出了巨大贡献,

也为日后蜀国的北伐做好了充足的准备。

3.没有了荆州,益州人烟稀少,人力材力、物质上都难以跟魏国进行持久战,唯一的方法就是跟魏国进行多次北伐以图发展。

4.北伐不仅对魏国造成的危害大,对蜀国所造成的危害也很大。使蜀国经济

衰落,使人口数减少,但也是唯一能让蜀国缓慢灭亡的唯一方法。

但是,关羽“大意失荆州” ,造成了《隆中对》的扭曲,使诸葛亮“钳击曹魏”的北伐计划变为了泡影。可以设想,如果关羽据守荆州,不要擅自出兵北攻襄樊,孙权等人偷袭荆州的阴谋,将是很难实现的;也不会使刘备因失去右臂而痛心疾首,再铸大错。

四、战略分析、战略制定和战略实施之间的关系

1、战略分析并确定可行性目标是战略制定和实施的先决条。

凡事预则立,不预则废。所谓“预”,就是首先要确定事业的目标。没有

目标的行动是盲目的行动;没有目标的决策是盲目的决策。诸葛亮在“隆中对”中高屋建瓴地提出了“跨有荆益”“两路出兵”的“三分割据运筹策”。诸葛

亮以恢宏的气度和思接千古的见识,指陈时势,在总结历史经验和分析现实形

势的基础上,指出蜀汉集团现实目标应该是“跨有荆益”,要将荆州和天府之

国益州作为自己的立足之地和角逐天下的根本,从而实现三分天下的霸业。

2、战略分析和制定是战略实施的依据

战略分析就是对当时的情势做出判断,情势寓于各种各样的信息中,因此管理者对各种信息都要力求明了。诸葛亮做出隆中决策,正是因为他全面把握了当时的情势,十分清楚地掌握了曹操的情况、孙权的情况、荆益州情况以及刘备自身情况等信息,加之分析判断又正确,隆中决策成功的可能性就存在了。

3、战略实施是战略分析和战略制定的最终目的

战略实施,实际上就是将战略方案转化为实际行动并取得成果的过程。诸葛亮的战略分析及制定是在一定的事实基础上确立的,理论上市可以实现的。但

是在实施的过程中出现了问题,而且,蜀国的内部政治、军事等因素出现问题

并恶性循环,最终导致蜀国灭亡。

三国时期蜀国战略分析 原作者:天涯孤舟引自天涯论坛,此为原作者观点,与本文库作者无关 历史上对诸葛亮隆中对的战略思想有过不少质疑,而最有名的当数老毛的“千里之遥而二分兵力”说。那么下面,我们通过地缘分析,来看一看这种战略究竟是怎样 的。 荆州,大概由南阳盆地和江汉平原组成(广义的看,江汉平原也包括了湘江流域)这是一个地缘潜力非常大的地理板块。首先是广袤的粮仓,其次有很好的地理封闭性,第三能够对多个方向施加地缘影响力。但它也有一个致命的问题,就是居于四战之地。从蜀地(四川盆地)、汉中、长江下游和中原地区都可以对这一地缘版块采取军事行 动。因此地缘压力是很大的。这也是诸葛亮所说用武之地的原因。曹操起事的中原也 是四战之地,但在他向东、向北发展的过程中,却无人在其背后捅刀子,一方面是其 他诸侯的愚昧,另一方面挟天子以令诸侯的政治手腕还是发挥了相当的作用。

对于蜀国来说,仅据有荆州,而希望自己用兵时无人在背后捅刀子纯属碰运气。事 实证明,正是由于吴在蜀北进时乘虚而入,导致了三国局势的根本变化。因此,蜀 国必须在荆州之外减少自己的受力面,拥有自己的大后方。将荆州变为三战或二战之地,并且拥有广阔的纵深。这是蜀国必须拿下益州(四川盆地)和汉中的根本原因。 拥有南阳盆地、江汉平原、四川盆地和汉中之后,北面的秦岭可以成为天然屏障 (保其岩阻),南方的云贵高原只要做好安抚工作,不足为虑(南抚夷越)。西域各 国可与呼应(西和诸戎,这个属于锦上添花型)。而最关键的一点是要与吴国形成统 一战线(外结好孙权)。这样,荆州就变成了进攻魏国的桥头堡。外部条件已准备充 分。而对内,则要充分开发这四个地缘版块的生产潜力(内修政理),可以说这四个 地缘版块加起来,农业实力相当惊人。比吴、魏皆不逊色。 然而诸葛亮很清楚,即使这样,蜀国的实力也不可能超过魏国,因此并不具备对 魏国的战略优势。因此必须等“天下有变”,即魏国内部出现问题的时候,再一出秦川、二出河洛形成钳形攻势,改变地缘实力的天平。如果能够再有吴国出江淮作为呼应,则大事可成。蜀据有秦川和河洛之后,汉中和西蜀将彻底成为大后方,战斗部队可悉 数调往秦川、宛洛两处,近距离呼应。彻底解决“千里之遥而二分兵力”的困局。 诸葛亮的军事才能有时被认为是其最弱的一项,但至少在北伐的几条进军路线的选 择上,诸葛亮还是有能力使魏国发生误判的。只可惜几条道路距离太近,即使误判 也能很快将兵力重新调回。但这种误判如果发生在出秦川为主还是出宛洛为主时恐怕 就是致命的了。荆州和益州的关系,特别是在拿下秦川以前,是决定隆中对成败的关键。 就我个人来看,出宛洛可以直指魏都许昌,问鼎中原;因此魏国必不敢冒险将重 兵派往秦川。而正因如此,出宛洛的虚招可能性更大,利用魏国的误判,脚踏实地的 拿下秦川(包括秦川更西的凉州之地),一样可以使蜀、汉成为大后方。而从秦川向 东攻击,又比蜀地北伐条件要好得多。更拿到一个非常据有农业潜力的地缘版块(关

从《隆中对》看战略规划 每每读到《三国演义》中三顾茅庐的故事时,总是会生出些许的豪气和感慨来。豪气于谋略能定天下之力量,感慨于战略规划“隆中对”之于刘备“蜀天下”那灯塔般“指向标”的重要作用。在这个案例中,刘备礼贤下士,重视人才,三顾茅庐请诸葛亮出山,可谓古代的第一伯乐,算是最贤明的“老板”,是“最佳雇主”了。 我们先来看看著名的《隆中对》这个战略规划书。 在刘备三顾茅庐请诸葛亮之前,虽有汉室皇族之“品牌文化”背景,也有攻城拔寨、能征善战之“销售型人才”赵云、关羽、张飞等猛将,但在具体的“竞争拼杀”中却屡战屡败,几乎被“领导企业”曹操所吞灭,无根据地,无城池立锥。所以,刘备虽有良好的“产品背景”与“品牌历史”,领导人虽有满腔鸿鹄大志的企图心,然而却不知究竟如何成就霸业?不知道做什么?怎么做?刘备的长期目标应该是什么?他想成为什么?刘备能成为什么?需要什么条件和资源?刘备所面临的现状、困难和挑战都是些什么?其战略选择又是什么,即通过什么手段、什么行动来实现刘备的长期目标呢? 赵云、关羽、张飞等猛将属于能将产品“卖好”的销售冲锋型人才,但他们没有使产品“好卖”的营销规划与策划的能力。所以,当他们在没有系统战略规划和营销策略支撑的刘备的指挥带领下,其个人努力经常显得微不足道,而且越努力,失败和“牺牲”得越悲壮! 没有远景也没有明确的目标,更没有实现远景与目标的战略规划与实施计划。刘备所带领的整个团队思路基本上是模糊和混乱着的。所以,没有远景目标和战略规划应该是刘备在三顾茅庐前屡屡受挫、“业绩”糟糕的内在根本原因。 于是,诸葛亮在为刘备进行思路梳理与战略规划时,诸葛亮首先进行了环境分析:“自董卓造逆以来,天下豪杰并起。今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民富,此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之地,非其主不能守;是殆天所以资将军,将军岂有意乎?益州险塞,沃野千里,天府之国,高祖因之以成帝业;今刘璋暗弱,民殷国富,而不知存恤,智能之士,思得明君。” 这段话分析的是刘备所处的外部环境,如今虽然天下群雄并起,但机会还是有的,其“市场”格局又如何呢?曹操坐拥百万雄兵,势头凶猛,实力强大,我们不能与之正面对抗。属于第一阵营领导型企业,垄断有大部分市场份额。其孙权雄踞江东,处于第二阵营,经营多年,也已成气候,只能是我们团结利用的对象,而不是正面发起挑战和斗争的对象。 诸葛亮接着分析:荆州地理位置极佳,是兵家必争之地,然而刘表势弱,这是留给刘备您最好的机会。先取荆州,便可占据一席之地。益州险峻,沃野千里,然而其主刘璋“领导才能欠佳”,不善管理,所以,也是争取的对象。 既然外部环境和竞争状况如此,那么作为弱势企业的刘备到底应该怎么办呢?诸葛亮的战略方向是这样确定的:

三国时期蜀国战略分析原作者:? 引自天涯论坛,此为原作者观点,与本文库作者无关 历史上对诸葛亮隆中对的战略思想有过不少质疑,而最有名的当数老毛的“千里之遥而二分兵力”说。那么下面,我们通过地缘分析,来看一看这种战略究竟是怎样的。 荆州,大概由南阳盆地和江汉平原组成(广义的看,江汉平原也包括了湘江流域)这是一个地缘潜力非常大的地理板块。首先是广袤的粮仓,其次有很好的地理封闭性,第三能够对多个方向施加地缘影响力。但它也有一个致命的问题,就是居于四战之地。从蜀地(四川盆地)、汉中、长江下游和中原地区都可以对这一地缘版块采取军事行动。因此地缘压力是很大的。这也是诸葛亮所说用武之地的原因。曹操起事的中原也是四战之地,但在他向东、向北发展的过程中,却无人在其背后捅刀子,一方面是其他诸侯的愚昧,另一方面挟天子以令诸侯的政治手腕还是发挥了相当的作用。 对于蜀国来说,仅据有荆州,而希望自己用兵时无人在背后捅刀子纯属碰运气。事实证明,正是由于吴在蜀北进时乘虚而入,导致了三国局势的根本变化。因此,蜀国必须在荆州之外减少自己的受力面,拥有自己的大后方。将荆州变为三战或二战之地,并且拥有广阔的纵深。这是蜀国必须拿下益州(四川盆地)和汉中的根本原因。 拥有南阳盆地、江汉平原、四川盆地和汉中之后,北面的秦岭可以成为天然屏障(保其岩阻),南方的云贵高原只要做好安抚工作,不足为虑(南抚夷越)。西域各国可与呼应(西和诸戎,这个属于锦上添花型)。而最关键的一点是要与吴国形成统一战线(外结好孙权)。 这样,荆州就变成了进攻魏国的桥头堡。外部条件已准备充分。而对内,则要充分开发这四个地缘版块的生产潜力(内修政理),可以说这四个地缘版块加起来,农业实力相当惊人。 比吴、魏皆不逊色。 然而诸葛亮很清楚,即使这样,蜀国的实力也不可能超过魏国,因此并不具备对魏国的战略优势。因此必须等“天下有变”,即魏国内部出现问题的时候,再一出秦川、二出河洛形成钳形攻势,改变地缘实力的天平。如果能够再有吴国出江淮作为呼应,则大事可成。蜀据有秦川和河洛之后,汉中和西蜀将彻底成为大后方,战斗部队可悉数调往秦川、宛洛两处,近距离呼应。彻底解决“千里之遥而二分兵力”的困局。 诸葛亮的军事才能有时被认为是其最弱的一项,但至少在北伐的几条进军路线的选择上,诸葛亮还是有能力使魏国发生误判的。只可惜几条道路距离太近,即使误判也能很快将兵力重新调回。但这种误判如果发生在出秦川为主还是出宛洛为主时恐怕就是致命的了。荆州和益州的关系,特别是在拿下秦川以前,是决定隆中对成败的关键。 就我个人来看,出宛洛可以直指魏都许昌,问鼎中原;因此魏国必不敢冒险将重兵派往秦川。而正因如此,出宛洛的虚招可能性更大,利用魏国的误判,脚踏实地的拿下秦川(包

《隆中对》战略规划 《隆中对》原文: 自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者,不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天命,抑亦人谋也。 今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争雄。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。 荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋闇弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。 将军既帝室之胄,信义著於四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内脩政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出於秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。 (全文共计350字) 自董卓以来, ②豪杰并起,跨州连郡者,不可胜数。 ③曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者, ④非惟天命,抑亦人谋也 模型分析: 时代宏观微观结论 自品牌成风以来,产品宣传众多,有些靠广告成就了巨大的产业,脑白金比于三株并没有先决优势,然而却能立市,非惟宣传力大,更在于跳出产品功能定位品牌。 以人谋如何对曹操、孙权呢?与对手竞争当怀什么态度呢? 请用:竞争三思模法 今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争雄。 ②孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也 分清敌友 谁是我们的敌人谁是我们的朋友,这是革命的首要问题。——毛泽东 模型分析: 狭路相逢勇者胜——争 大路相逢合者胜——合 广路相逢高者胜——竞 合而不争是上策竞而不争是高手 郊区大学饭店如何与农家饭店竞争? 环境四分模法 荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?②益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋闇弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。 烂尾楼怎么处理? 这样好的发展机会我能抓住吗? 请用:优势比特模法 优势比特模法 将军既帝室之胄,②信义著於四海…… 分析模型: 横向比较看有无旁人

诸葛亮与曹操战略分析 论文题目:诸葛亮与曹操战略分析 人物介绍: 诸葛亮(181年7月23日—234年8月28日),字孔明,号卧龙(也作伏龙),汉族,琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,身长八 尺(约1.84米),容貌甚伟,时人异焉(出自陈寿《上 诸葛亮集表》,见《三国志·诸葛亮传》)。蜀汉丞 相,三国时期杰出的政治家、战略家、发明家、军事 家。在世时被封为武乡侯,谥曰忠武侯;后来的东晋 政权为了推崇诸葛亮的军事才能,特追封他为武兴王。 代表作有《前出师表》、《后出师表》、《诫子书》 等。发明木牛流马、孔明灯等。成都有武侯祠。另, 大诗人杜甫有《蜀相》名篇传世。 曹操(155年7月18日—220年3月15日),字孟德,小字阿瞒,一名吉利,汉族,沛国谯(今安徽亳州)人。中国东汉末年著名的 军事家、政治家和诗人,三国时代魏国的奠基人和主 要缔造者,后为魏王。其子曹丕称帝后,追尊他为魏 武帝。曹操一生征战,为全国尽快统一,在北方广泛 屯田,兴修水利,对当时的农业生产恢复有一定作用; 其次,他用人唯才,打破世族门第观念,抑制豪强, 所统治的地区社会经济得到恢复和发展。此外,他还 精于兵法,著《孙子略解》、《兵书接要》《孟德新 书》等书。作为一代枭雄,他精通音律,善作诗歌,抒发政治抱负,并反映汉末人民苦难生活,慷慨悲凉。 内容提要: 曹操是“治世之能臣,乱世之奸雄”,他戎马一生。他依靠着自己的政治、军事各方面出色的谋略,成为了三国时期出色的领袖人物之一。从“挟天子以令诸侯”到他的三道《求贤令》可见他政治手段的高明。不论是官渡之战的以少胜多,还是赤壁之战的不幸败北,曹操的军事思想总是能让人们为之一叹。他求贤若渴,

隆中对战略分析 隆中对是诸葛亮未出茅庐之时向刘备提出的谋取天下、复兴汉室的战略建议,被誉为“一对足千秋”,是我国历史上军事战略分析、决策的典范,其全文如下:自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。 孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。 荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴、会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎? 益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。 将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理,天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军

首先,提出当时总体的战略形势:自从董卓作乱以来,各地豪杰同时兴起,跨州连郡称霸一方的多得数不清。

其次,诸葛亮着重分析了几个主要的敌人: (1)曹操在劣势的情况下打败袁绍,不在天时、地利,而关键在与曹操和曹操的团队非常具有谋略;曹操当时正拥有上百万的军队;曹操挟天子以令诸侯;刘备没有这些优势,敌人的优势充分利用起来针对自己,就是对自己的威胁。诸葛亮把曹操的威胁和刘备劣势组合成WT战略是克服劣势,回避威胁,告诫刘备此时不能和曹魏争锋,要避其锋芒。 (2)孙权占据江东已经三世了,那里地势险要,百姓归顺,又任用了有才能的人,诸葛亮把孙权的威胁和刘备劣势组合成WT战略是认清劣势,回避威胁,在这种情况下对孙吴只能以它为外援,而不可以谋取的企图。 (3)荆州北靠汉水、沔水,南边可以直达沿海一带,东面和吴郡、会稽郡相连,西面和巴郡、蜀郡相通,这是个战略要地。诸葛亮首先从荆州地利的优势,再到刘表不能守的劣势,让刘备利用起来就是机会了。所以诸葛亮运用SO战略,鼓动刘备发挥自己的优势,利用机会,尽快夺取荆州,并且作为近期战略目标。 (4)益州地势险要,有广阔肥沃的土地,是个富饶的地方,高祖凭借着它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱,张鲁又在北面威胁着他,那里人口众多,物产丰富,刘璋却不知道爱惜。有才能的人都盼望能得到一位贤明的君主。诸葛亮运用SO 战略,鼓动刘备发挥自己的优势,利用机会,夺取荆州之后,再夺取益州,作为根据地和首都,并且作为中期期战略目标。 (5)在假设的情况下夺取了荆州、益州之后,再守住险要的地方,与西边的各少数民族和好,又安抚南边的少数民族,对外联合孙权,内部革新政治;且在一旦形势发生变化时,就派一员上将率领荆州的军队向中原进军,将军亲自统率益州大军打出秦川,再依靠当地百姓,那么称霸的事业就可以成功,汉朝的天下就可以复兴了. 诸葛亮运用SO战略,在假设的情况下夺取了荆州、益州之后的优势,再来进取中原来光复汉室,并且作为远期战略目标。 最后诸葛亮给刘备得出战略结论: (1)近期战略目标:先取荆州为家; (2)中期战略目标:再取益州建立基业,然后成三国鼎足之势; (3)远期战略目标:最后连吴抗曹以图进取中原来光复汉室,一统天下。

论文关键词:隆中对战略决策现实思考论文摘要:“隆中对”是诸葛亮为蜀汉集团提出的指导全局的战略决策。管理从决策开始,决策正确与否关系到整个事业的兴衰成败。“隆中对”的决策实践,给现代管理的启示是:确定可行性目标是战略决策的先决条件,全面把握情势是正确决策的依据,理性和趋利是战略决策必须遵循的原则。“隆中对”是刘备三顾茅庐时,诸葛亮奉献给蜀汉集团的战略规划。它在科学地分析东汉末年的战略形势的基础上,高屋建瓴地提出了兴复汉室的战略目标,以及实现这一目标的战略步骤、战略方针等。诸葛亮的这一决策,使得蜀汉集团如拨云雾见青天,自此之后,事业逐渐兴旺起来。认真剖析“隆中对”的决策思想,对于我们吸取历史精华,科学地制定企业战略决策,无疑是大有裨益的。一、确定可行性目标是战略决策的先决条件凡事预则立,不预则废。所谓“预”,就是首先要确定事业的目标。没有目标的行动是盲目的行动;没有目标的决策是盲目的决策。一个企业管理者的本领,首先表现在高赡远瞩、选择和确定远大的而又是可能实现的事业目标上。确定可行性的目标是战略决策的先决条件,关系到事业的兴衰和成败。诸葛亮在“隆中对”中高屋建瓴地提出了“跨有荆益”“两路出兵”的“三分割据运筹策”。诸葛亮以恢宏的气度和思接千古的见识,指陈时势,在总结历史经验和分析现实形势的基础上,指出蜀汉集团现实目标应该是“跨有荆益”,要将荆州和天府之国益州作为自己的立足之地和角逐天下的根本,从而实现三分天下的霸业。在制定现实目标的基础上,又提出了蜀汉集团的长远目标,这就是待“天下有变,由荆州、益州两路出兵。互相配合,密切协同,构成钳形攻势,席卷两京,收复中原,兴复汉室。由此看来,诸葛亮的现实目标与长远目标之间有着十分紧密的联系,缺一不能达到统一天下的政治目的。目标具有方向作用。企业是一个系统,系统是由两个以上相互联系、相互依存的元素组成的具有特定功能和目的的综合体。系统论很强调系统的目的性。在社会生活中,没有目的的系统是不存在的。企业也是一样,如果没有目标,它就丧失了存在的意义。在三国的创业之主中,刘备走过的道路最为坎坷。刘备自桃园结义,起兵镇压黄巾起义开始,依曹操、附袁绍、寄刘表,始终没有摆脱附从的地位。他寄人篱下,颠沛半生,直到诸葛亮为他制订了“隆中决策”,确定了先取荆益、以成鼎足、后图中原的战略目标,才有了转机,从而取得一个又一个胜利,开创了他的帝业。请出诸葛亮之前,刘备不是没有战略目标,只是太抽象,“信大义于天下,不过是一种空洞的总体追求而已,很难谈可行性。是诸葛亮的隆中决策,使蜀汉集团的总体目标具体化、阶段化、现实化了,为其指明了前进的方向。目标具有合力作用。目标可以规范组织成员的行为,从而把分散的力量组织起来.拧成一股绳,合成一个力。集体力是由个体力组成的。现代管理科学用力的矢量图来分析集体力与个体力的关系。矢量是有方向性的,当方向不统一的时候,力量是分散的,其合力就小,甚至互相抵消;在方向统一的时候,组织成员能够做到劲往一处使,力往一处用,其合力就很大,可以超过个体力的简单总和。现代系统理论在研究系统的整体性原则时认为:系统的总体功能往往大于要素功能之和,这就是著名的非加和原则就是说,集体力与个体力的关系,不是1+1=2,而是 1+1>2。这就是目标的合力作用。目标除了可以把个体力集中起来成为合力之外,还可以调动组织成员的积极性和创造性,通过相互的促进、激励、比较和竞赛,从而把各种潜在力量充分发掘出来。诸葛亮在隆中决策中提出的战略目标,大大增强了蜀汉集团的凝聚力和向心力,众将士齐心合力为蜀汉事业出生入死、浴血奋战,取得了一个又一个胜利。[!--empirenews.page--] 目标具有检验作用。目标不仅是方向,目标也是进度。有了目标可以随时检查自己的行动,衡量工作的得失。目标在管理活动中的运用就具体化为目标管理。目标作为企业期望获得的结果,有一系列的技术指标和经济指标。不仅有总指标,还有分指标;不仅有年度指标,还有季指标、月指标。按照目标指标层层分解、逐项落实,每个部门的工作进度和任务完成情况就一清二楚了,这是现代化管理不可缺少的方法。自从诸葛亮为蜀汉集团制订了“先取荆州,后取巴蜀,再图中原”的战略目标后,其

案例:隆中对 隆中对是诸葛亮未出茅庐之时向刘备提出的谋取天下、复兴汉室的战略建议,被誉为“一对足千秋”,是我国历史上军事战略分析、决策的典范,其全文如下:自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。 孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。 荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴、会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎? 益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。 将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理,天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军

首先,提出当时总体的战略形势:自从董卓作乱以来,各地豪杰同时兴起,跨州连郡称霸一方的多得数不清。

其次,诸葛亮着重分析了几个主要的敌人: (1)曹操在劣势的情况下打败袁绍,不在天时、地利,而关键在与曹操和曹操的团队非常具有谋略;曹操当时正拥有上百万的军队;曹操挟天子以令诸侯;刘备没有这些优势,敌人的优势充分利用起来针对自己,就是对自己的威胁。诸葛亮把曹操的威胁和刘备劣势组合成WT战略是克服劣势,回避威胁,告诫刘备此时不能和曹魏争锋,要避其锋芒。 (2)孙权占据江东已经三世了,那里地势险要,百姓归顺,又任用了有才能的人,诸葛亮把孙权的威胁和刘备劣势组合成WT战略是认清劣势,回避威胁,在这种情况下对孙吴只能以它为外援,而不可以谋取的企图。 (3)荆州北靠汉水、沔水,南边可以直达沿海一带,东面和吴郡、会稽郡相连,西面和巴郡、蜀郡相通,这是个战略要地。诸葛亮首先从荆州地利的优势,再到刘表不能守的劣势,让刘备利用起来就是机会了。所以诸葛亮运用SO战略,鼓动刘备发挥自己的优势,利用机会,尽快夺取荆州,并且作为近期战略目标。 (4)益州地势险要,有广阔肥沃的土地,是个富饶的地方,高祖凭借着它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱,张鲁又在北面威胁着他,那里人口众多,物产丰富,刘璋却不知道爱惜。有才能的人都盼望能得到一位贤明的君主。诸葛亮运用SO 战略,鼓动刘备发挥自己的优势,利用机会,夺取荆州之后,再夺取益州,作为根据地和首都,并且作为中期期战略目标。 (5)在假设的情况下夺取了荆州、益州之后,再守住险要的地方,与西边的各少数民族和好,又安抚南边的少数民族,对外联合孙权,内部革新政治;且在一旦形势发生变化时,就派一员上将率领荆州的军队向中原进军,将军亲自统率益州大军打出秦川,再依靠当地百姓,那么称霸的事业就可以成功,汉朝的天下就可以复兴了. 诸葛亮运用SO战略,在假设的情况下夺取了荆州、益州之后的优势,再来进取中原来光复汉室,并且作为远期战略目标。 最后诸葛亮给刘备得出战略结论: (1)近期战略目标:先取荆州为家; (2)中期战略目标:再取益州建立基业,然后成三国鼎足之势; (3)远期战略目标:最后连吴抗曹以图进取中原来光复汉室,一统天下。

用SWOT分析法解读隆中对的内容 优势(strength) 第一,刘备是汉朝后裔,帝室之胃,以刘家正统血脉的身份自居,属于正统。 第二,刘备有人和,以道义而闻名,老百姓愿意跟着他,各地的豪杰愿意跟着他; 第三,刘备招贤纳士,求贤若渴; 第四,刘备此时占人和之优势 弱点(weakness) 第一,没有地盘,只是借踞在刘表的荆州里面; 第二,没有兵马,只有几千上万的兵马而已; 第三,北让曹操占天时; 第四,男让孙权占地利。 机会(opportunity) 第一个机会是董卓以来,天下群雄分起。 第二个机会是荆州,而刘表守不住;第三个机会是益州,而刘璋暗弱,不是明主。 威胁(threats) 第一是曹操,曹操得的天时,挟天子以令诸侯; 第二是孙权。孙氏三代在江南,有地利。 三国鼎立的因素: 1.东汉末期,州牧割据,曹操挟天子以令诸侯,扩大兼并,曹操先擒杀吕布,兼并徐州:再战袁术,去的淮南。在官渡之战中更打败袁绍,占有袁绍所占的大片领土,奠定曹氏统一北方的基业。 2.当时南方尚有刘表据荆州,刘备依附刘表据夏口,孙权据江东。 3.赤壁之战中,孙权,刘备联手大败曹军,终成为三国鼎立的重要决定因素。赤壁战后,出现了三股势力均衡的局面,从此曹操无力南下,只好守营北方。 于是确立了三国鼎立的局面。 三国的形式及资源分配: 魏蜀吴 天然资源占有2/3的地区,但 资源短缺区域非常小,战乱少, 长期繁荣,矿产 气候温和,雨量丰沛 经济体系庞大 航道畅通 人力资源不整齐,效忠低下独立的组织 独立的文化 内部差异小汉化度高人口数多 无形资源“挟天子以令诸侯” 占了正统的位置地形险恶,以防守, 号称“汉室正统” 无精神层面号召

【分析诸葛亮隆中对的战略思想】诸葛亮隆中对故事 诸葛亮(公元181~234年),字孔明。琅邪阳都(今山东省沂南县南)人。三国蜀汉政治家、军事家。《隆中对》以诸葛亮对刘备的问计所做的回答为主要内容,充分的展示了诸葛亮未出茅庐已知天下三分的卓越才能。最能体现他运筹帷幄本领的地方,是他为刘备分析了天下大势,对当时的形势做了天才的预见,替刘备规划了成就大业、兴复汉室的基本方针,以及具体实施的过程。诸葛亮的这番对策,从当时的历史背景下来说,应该是完全可行的。它再三的强调人谋作用,提出总揽英雄的建议。他的审时度势,雄韬伟略,对推动汉末的纷争向三国分立起了重要的作用。 诸葛亮于汉灵帝光和四年(181年)出生于琅邪阳都的一个官吏之家。诸葛氏是琅邪的望族,先祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过司隶校尉(卫戍京师的长官)。诸葛亮父亲诸葛圭,字君贡,东汉末年做过泰山郡丞。诸葛亮早年丧父,与弟弟诸葛均一起跟随由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄到豫章赴任。东汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄职务,诸葛玄就去投奔老朋友荆州牧刘表。公元190年,刘表将荆州治所迁至襄阳后,即起立学校,博求儒术。诸葛亮到襄阳后即求学于城南的学业堂。在学堂先后结识了徐元直、石广元和孟公威等人,为友甚密,经常在一起讨论天下大事,立志改革政治。由于诸葛玄和刘表的关系,诸葛亮又先后认识了襄阳名士庞德公、黄承彦和中庐县的司马徽、蒯良、蒯越等人,这样就开阔了眼界,增长了见识,为未来事业打下了基础。

后刘表上书,荐诸葛玄为豫章太守。约一年,西城民反,杀玄。诸葛亮没有了依靠,不得不独立生活,于建安二年(公元197年),与弟等到隆中躬耕陇亩。在隆中,并非苟全性命,未有须臾忘天下事。他勤读书,广交游,自比管仲、乐毅,以便将来干一番事业。 诸葛亮读书与当时大多数人不一样,不是拘泥于一章一句,而是观其大略,并喜欢吟诵《梁父吟》这首古歌谣。通过潜心钻研,他不但熟知天文地理,而且精通战术兵法。他志向远大,以天下为己任。,诸葛亮还十分注意观察和分析当时的社会,积累了丰富的治国用兵的知识。 建安十二年(207年),诸葛亮27岁时,由于司马徽、徐庶的推荐,刘备三顾茅庐于襄阳隆中,会见诸葛亮,问以统一天下大计,诸葛亮精辟地分析了当时的形势,提出了首先夺取荆、益作为根据地,对内改革政治,对外联合孙权,对抗曹魏,南抚夷越,西和诸戎,等待时机,两路出兵北伐,从而统一全国的战略思想,这次谈话即是著名的《隆中对》。刘备听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析,思想豁然开朗。他觉得诸葛亮人才难得,于是恳切地请诸葛亮出山,帮助他完成兴复汉室的大业。诸葛亮遂出山辅佐刘备,形成三国鼎足之势。 后来,刘备根据诸葛亮的策略,联孙攻曹,取得了赤壁之战的胜利,占领了荆、益。曹丕代汉称帝后,诸葛亮说服了刘备,建立蜀国称帝,被任为丞相。

篇一:《隆中对》优质课教学设计 《隆中对》教学设计 教学目标 1、反复朗读课文,积累文言词汇,培养文言语感。 2、掌握文章用正面描写与侧面描写相结合刻画人物的方法。 3、理解诸葛亮特有的精神个性,领会诸葛亮的宏韬伟略和超群才干,欣赏和仰慕历史天空永恒星座的光彩。 教学过程 (一):激情导入 大屏幕展示:播放《三国演义》主题歌,展示“三顾茅庐”的画面。 刘备三顾茅庐,诸葛亮草堂献策,一段千古佳话留名青史。这篇课文介绍卧龙怀才不遇,刘备思贤如渴的基础上,详细地叙述二人会面的对话,下面让我们一起走进“隆中对” (用歌曲激发学生学习积极性,借助画面引出对这一历史事件的回忆,为深入理解本课内容作了铺垫。) (二):在诵读中思考 方法是:指导朗读,通过范读、默读、自读来反复朗读课文 1:教师范读课文(学生一边听,一边理解大致含义,把不理解的语句画下来) 2:学生自由读(学生提疑难,教师巡视指导) 3:指名读,读不准的大家改正或教师指导读长句。 4:齐读 5:速读,请同学们思考:(1)概括本文先后写了哪些内容? (2)说说本文“记言”的史传写 (三):在合作中疏通 1:品读课文,说说文章各句的大意。 指导学生借助书下注释和工具书理解文章大意。(小组合作,互教互评) 2:小组解决不了的请提出来,大家来解答,教师点拨。(略) (四):在品读中发现 1:了解文意结构后,让我们欣赏令人景仰的“三顾茅庐”,这隆中对的关键就在于刘备与诸葛亮的一番对话,这对话是否让刘备如获至宝呢?你从文中哪些段落看出来的 (生分组讨论,师指导参与) 2:小组派代表发说说认识和收获,互相交流,让大家在鉴别中分享 生1:在分析形势时,为什么要先分析曹操?摆了哪些事实?得出什么结论? 生2:从哪几方面分析孙全的? 生3:荆州有哪些有利条件?(师点拨,其 3:比较阅读。 今天读的是晋代《三国志》里的隆中对,明代的罗贯中《三国演义》的“隆中对”是怎样的呢?让我们来读读。(大屏幕展示小说的“三顾茅庐”情节) 师提示:小说写了关羽、张飞的表现,特别是张飞大骂诸葛亮是“村夫”这样从侧面衬托了刘备求贤若渴的真诚态度。课文中有侧面衬托吗?(学生答略)(此处教师点拨正面描写与侧面描写的作用略) (五):在评价中感悟。 1:课文中的诸葛亮有哪些特点?你从哪些话语中感受到这些特点的? 生1:课文写诸葛亮为刘备确定政治路线时的一番话分析非常深刻。(举例略)生2:诸葛亮还有点高傲,课文中写“时人莫之许也”可见常人不了解他的才干。生3:诸葛亮的高傲

《隆中对》提出的战略方针究竟是什么-中学语文论文 《隆中对》提出的战略方针究竟是什么 瓦建元 九年级《语文》上册用《教师教学用书》,言及课文《隆中对》的战略方针时,只观照了形成三国鼎立的预设“西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理”,没有提及“占据荆益”和“北定中原”方面的战略构想,有失偏颇。 一个是曹操眼中唯一可堪相比的英雄,壮志未伸,穷途末路;一个是得之而能安天下的卧龙,才比管乐,报国无门。隆中晤对,两人在“霸业可成、汉室可兴”的战略目标上达成共识。现在,需要一个战略规划。 既是战略方针,既要指明走出困境的近期举措,更要确立兴复汉室的远景规划。对此,《隆中对》有一个表分界的句子——“天下有变”。战略方针即据此定夺为两个方面,一是时势朝刘备预设发展,北伐时机趋于成熟;二是时机成熟,兴师北伐。 “天下有变”之前,需做好: 1.高举旗帜。刘备消弭“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘”的志向和诸葛亮“北定中原;攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都”的抱负不谋而合。一个是帝室之胄(可谓名正),一个韬光养晦已久。面对风雨飘摇的东汉政权,扶正朝纲,以清君侧,这是最能顺应时势,让天下人响应的口号(可谓言顺)。 2.建立根据地。刘备虽是“人中之龙”,然而久困浅渊。先后投公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表,现介入刘表集团内部之争而被排挤到新野一隅,疲于奔命。亟待解决的问题就是开辟根据地,站稳脚跟,结束流亡,谋取地利。 诸葛亮审时度势,给他献上了夺取荆州、益州的策略。荆州是用武之地,“北

据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀”;益州是天府之国,“益州险塞,沃野千里,天府之土”可以提供充足的战备,况且,“高祖因之以成帝业”,成功的先例就在眼前。占据了肥沃富庶的益州和通衢枢纽荆州,就有地盘和曹操、孙权抗衡了。而荆州牧刘表的集团内部为继承权问题,正蒸祸萧墙,手足相残。 3.加强统战工作。占据荆、益后,周边少数民族地区,地处蛮荒,王化难及,若轻起战端,势必是一场无休止的消耗战。前代君主深谙此道,所以采取的是怀柔政策,有时不惜和亲。只有让少数民族对上归顺中央,对内高度自治,才能和他们和睦相处。这样既排出了外患,又壮大了国力。 4.搞好外交。这需要认清形势,不做无谓的牺牲。 一是:曹操在官渡之战中占尽天时和人和,以弱胜强,队伍得以扩充,风头正劲。“挟天子以令诸侯”又使法统的天平向他倾斜,应避其锋芒。二是,孙权经营江东,根基很深,兵多将广。想谋取他,等于与虎谋皮。 言下之意,采取两个战略:即避实就虚,一避一拉。对曹操,当退则退;与孙权结为盟友。这样便孤立了曹魏,对其东部防务,构成牵制之势。 如此,三足鼎立之势必成。在势均力敌的时候,刘备需要的就是坐享荆益,修明政治,静待天时的眷顾——天下有变。 做完了近期目标,接下来就得考虑远景规划了。 兵源足、粮草丰、内政和、后方稳、曹魏乱之时,北伐时机便成熟。诸葛亮拟定了一个出兵的“钳形攻势”计划——东线的进击中原和西线的出兵秦川互为犄角,对曹魏成夹击之势。“命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川”。这样看来,“天下有变”之前的一切铺垫只为“天下有变”之际实施钳形合围扫清障碍,做好准备。“教参“只把这个节点以前的准备工作拿来

隆中对与战略管理 读“隆中对”有感 当我们今天从西方的管理学中学到战略管理这一理念,立刻当作企业发展的指路明灯,更作为企业建立百年老店的不贰法门,其实战略在中国的古代智慧中也有很多精彩的论述。 “隆中对”就是中国古代最好的战略规划: 自董卓造逆以来,天下豪杰并起。曹操势不及袁绍,而竟能克绍者,非唯天时,抑亦人谋也。今操已拥有百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,此可用为援,而不可图之也。荆州北据汉沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀,此用武之地,非其主不能守。是殆天所以资将军,将军岂可弃乎?益州险塞,沃野千里,天府之国,高祖因之以成帝业。今刘璋闇弱,民殷国富,而不知存恤,智能之士,思得明君。将军既帝室之冑,信义着于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆益,保其岩阻,西和诸戎,南抚彝越,外结孙权,内修政理﹔待天下有变,则命一上将,将荆州之兵,以向宛洛﹔将军身率益州之众,以出秦川,百姓有不箪食壶浆以迎将军者乎﹖诚如是,则大业可成,汉室可兴矣。…欲成霸业,北让曹操占天时,南让孙权占地利,将军可占人和。先取荆州为家,后即取西川,建基业,以成鼎足之势,然后可图中原也。 其中对曹操、孙权的评论就是竞争对手分析 对荆州、益州的分析则是外部环境;而“将军既帝室之冑,信义着于四海,总揽英雄”是内部优胜; 在本文中更是分别提出了整体、短期、中期和长期战略; 整体战略:欲成霸业,北让曹操占天时,南让孙权占地利,将军可占人和。先取荆州为家,后即取西川,建基业,以成鼎足之势,然后可图中原也。 中、短期战略:若跨有荆益,保其岩阻,西和诸戎,南抚彝越,外结孙权,内修政理﹔

《隆中对》战略浅析 一、前言:随着三国演义广大民众在人们心中的不断深入,而作为诸葛亮的“开山之作”的《隆中对》更是广为流传。而《隆中对》作为历史上著名的战略设计也获得了杜甫“两表酬三顾,一表足千秋”的美誉。长期以来,人们普遍对其有着高度评价,而指责其缺陷与矛盾的也是屡见不鲜。 一、 真伪讨论 梁启超先生曾说:乃至诸葛亮之《隆中对》,于后来三国鼎立之局若操券以待。虽日远识之人,鉴往知来,非事理所不能;然如此铢黍不忒,实足深怪。试思当时备亮两人对谈,谁则知者?除非是两人中之一人有笔记;不然,则两人中之一人事后与人谈及,世。乃知得耳。事后之言,本质已不能无变;而再加以修史者之文饰。故吾侪对于彼所记,非“打折头”不可也1。 梁启超的问题主要是对于《隆中对》是否确为诸葛亮的讨论内容,再者及其可信程度的质疑,确实有合理之处,对此,我提出以下观点,《隆中对》可能属于二人对其他人谈及。但其稳操胜券也许只是诸葛亮战略前瞻性的体现。再者,我认为《隆中对》未必专属于诸葛亮个人,也可以说是备亮讨论结果亦或事整个刘备集团的重大思想结晶。但诸葛亮在其中起着关键作用不可置疑,是基本上符合诸葛亮的军事思想的,所以我从《隆中对》分析其战略。 二、矛盾的焦点探讨。 对于隆中对战略的讨论,近代部分学者从后期刘备集团的具体实践失误中讨论《隆中对》的认识缺陷。我认为这些观点实在有些偏颇,《隆中对》所描述的是一幅兴复汉室的图景,主要以其可能性去分析当时环境,确立战略方针,我们不应把它与同于《孙子兵法》等一系列军战指导纲要亦或是不差分毫的完美预测,因为在当时的客观条件下,刘备集团的最佳路线选择只有来自于隆中对战略,我们在看待隆中对战略时,应把它同后期刘备集团的实践分开讨论。 三、实践性讨论 部分学者指出刘备在世时,诸葛亮并未直接领导军事活动,诸葛亮在刘备死后才真正掌权,以此批评诸葛亮缺乏诸葛领导才能,以及先主刘备对诸葛亮以及对隆中对战略的不信任,这实在难以令人信服。第一,刘备身经百战,且有关张赵等勇冠三军,自然无需诸葛亮领兵征战,且诸

隆中对战略分析 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

隆中对战略分析隆中对是诸葛亮未出茅庐之时向刘备提出的谋取天下、复兴汉室的战略建议,被誉为“一对足千秋”,是我国历史上军事战略分析、决策的典范,其全文如下: 自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。 孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。 荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴、会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎 益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。 将军既帝室之胄,信义着于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理,天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军

首先,提出当时总体的战略形势:自从董卓作乱以来,各地豪杰同时兴起,跨州连郡称霸一方的多得数不清。 其次,诸葛亮着重分析了几个主要的敌人: (1)曹操在劣势的情况下打败袁绍,不在天时、地利,而关键在与曹操和曹操的团队非常具有谋略;曹操当时正拥有上百万的军队;曹操挟天子以令诸侯;刘备没有这些优势,敌人的优势充分利用起来针对自己,就是对自己的威胁。诸葛亮把曹操的威胁和刘备劣势组合成WT战略是克服劣势,回避威胁,告诫刘备此时不能和曹魏争锋,要避其锋芒。 (2)孙权占据江东已经三世了,那里地势险要,百姓归顺,又任用了有才能的人,诸葛亮把孙权的威胁和刘备劣势组合成WT战略是认清劣势,回避威胁,在这种情况下对孙吴只能以它为外援,而不可以谋取的企图。 (3)荆州北靠汉水、沔水,南边可以直达沿海一带,东面和吴郡、会稽郡相连,西面和巴郡、蜀郡相通,这是个战略要地。诸葛亮首先从荆州地利的优势,再到刘表不能守的劣势,让刘备利用起来就是机会了。所以诸葛亮运用SO 战略,鼓动刘备发挥自己的优势,利用机会,尽快夺取荆州,并且作为近期战略目标。 (4)益州地势险要,有广阔肥沃的土地,是个富饶的地方,高祖凭借着它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱,张鲁又在北面威胁着他,那里人口众多,物产丰富,刘璋却不知道爱惜。有才能的人都盼望能得到一位贤明的君主。诸葛亮运用SO战略,鼓动刘备发挥自己的优势,利用机会,夺取荆州之后,再夺取益州,作为根据地和首都,并且作为中期期战略目标。