第2章董仲舒与今文经学

一、阴阳家与今文经学家

1.阴阳家

(1)思想

阴阳家注意于“天人之际”,以为“天道”人事,互相影响,并加以推衍,将此等宗教的思想加以理论化。

(2)流变

①阴阳家,于其成“家”之时,即似有与一部分儒家混合之趋势。

②到了秦汉之际,阴阳家之言几乎完全混入到儒家之中。

2.今文经学

西汉经师,皆采阴阳家之言以说经。所谓今文家之经学,此其特色也。当时阴阳家之空气,弥漫于一般人之思想中。“天道”人事,互相影响;西汉人深信此理。故汉儒多言灾异。君主亦多遇灾而惧。三公之职,除治政事外,尚须“调和阴阳”。

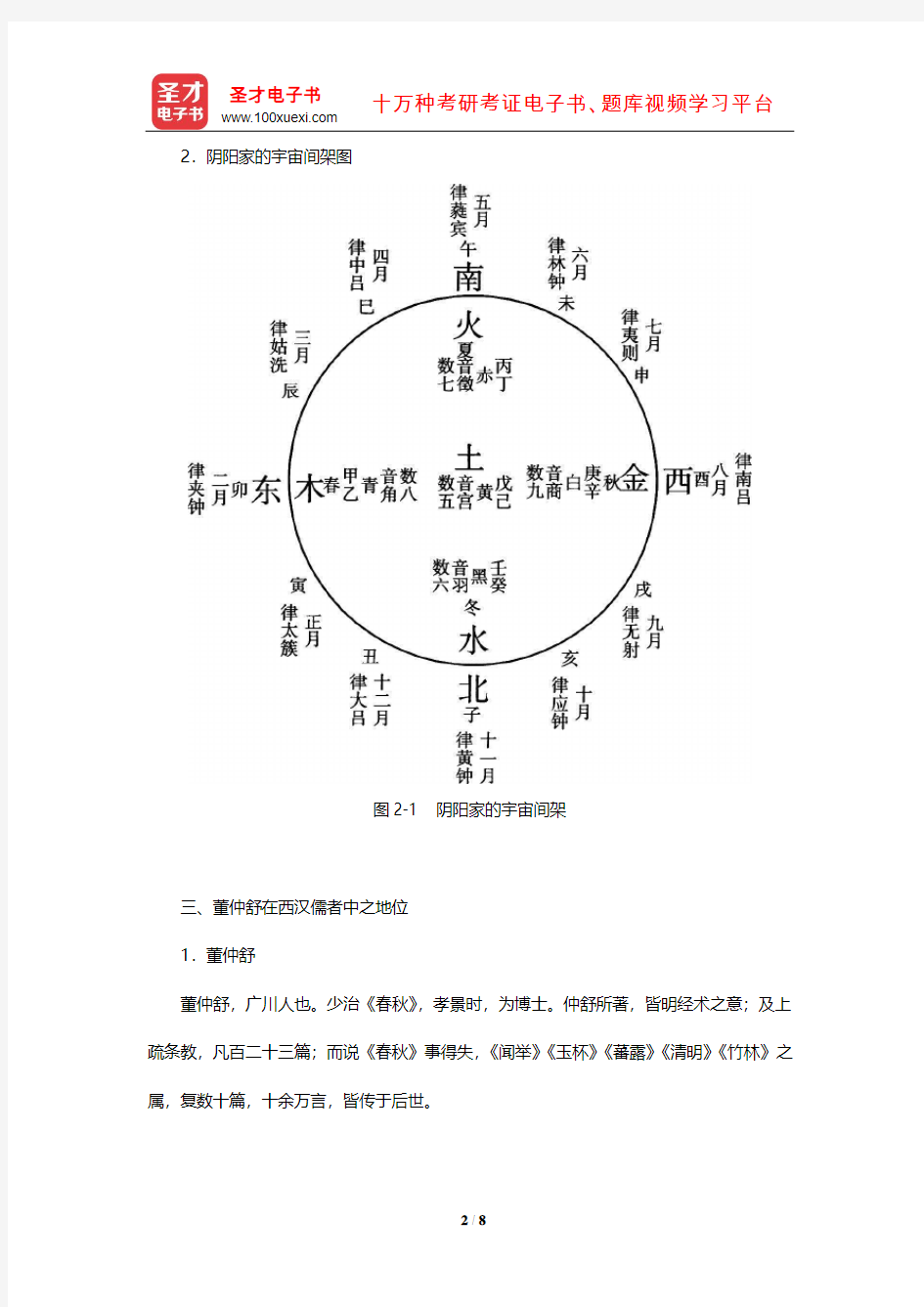

二、阴阳家思想中之宇宙间架

1.阴阳家的宇宙间架

阴阳家以五行、四方、四时、五音、十二月、十二律、天干、地支及数目等互相配合,以立一宇宙间架。又以阴阳流行于其间,使此间架活动变化,而生万物。

2.阴阳家的宇宙间架图

图2-1 阴阳家的宇宙间架

三、董仲舒在西汉儒者中之地位

1.董仲舒

董仲舒,广川人也。少治《春秋》,孝景时,为博士。仲舒所著,皆明经术之意;及上疏条教,凡百二十三篇;而说《春秋》事得失,《闻举》《玉杯》《蕃露》《清明》《竹林》之属,复数十篇,十余万言,皆传于后世。

2.董仲舒的地位

(1)董仲舒充分代表了这一时期的时代精神和人的思想趋向。

(2)《汉书》认为董仲舒“治《公羊春秋》,始推阴阳,为儒者宗”。

四、元、天、阴阳、五行

1.天

董仲舒认为天有时系指物质之天,有时系指有智力有意志之自然。但董仲舒所说之天,实有智力有意志,而却非一有人格之上帝,故此谓之为自然也。

2.元

董仲舒言万物皆有所始,其所始谓之元。元在天地之天之前,有智力有意志之自然,是否亦有所始,是否亦始于元,董仲舒未详言。

3.阴阳

董仲舒认为阴阳为两种物质的气,但一般阴阳家包括董仲舒在很多时候所提及的阴阳,并不是这些有物质的。

4.五行

董仲舒提出五行相生、相胜,五行之次序,为木火土金水。木生火,火生土,土生金,金生水。第一生第二,第二生第三,第三生第四,第四生第五。此所谓“比相生”。金胜木,中隔水。水胜火,中隔木。木胜土,中隔火。火胜金,中隔土。土胜水,中隔金。此所谓“间相胜”。

五、四时

1.四时的形成

木、火、金、水,各主四时之一气,而土居中以策应之。因四时之气,代为盛衰,所以有四时之循环变化;四时之气之所以代为盛衰,则因有阴阳以使之然。

2.阴阳

(1)概述

阴阳乃相反之物,依“天之常通”“相反之物,不得两起”。故阳出则阴入,阳入则阴出。

(2)阴阳之运行

①一般的说法

一般的说法以为“阳气起于东北,尽于西南”“阴气起于西南,尽于东北”。董仲舒若以此说,则阳起于东北而南行,至东方遇木所主之气,即助之使盛而为春。至南方遇火所主之气,即助之使盛而为夏。阴起于西南而北行,至西方遇金所主之气,即助之使盛而为秋。至北方遇水所主之气,即助之使盛而为冬。

②董仲舒的说法

董仲舒认为“阳气始于东北而南行”“阴气始于东南而北行”。阴阳“春俱南,秋俱北。夏交于前,冬交于后。”

3.四时的变化

四时之变化,实因阴阳消长流动之所致也。阳盛则助木,火为春、夏,而万物生长;阴

盛则助金,水为秋、冬,而万物收藏。故阳为“天之德”,而阴为“天之刑”。

六、人副天数

1.人与天

天与人为同类,更可于人之生理见之。董仲舒认为“天地之精,所以生物者,莫贵于人。人受命乎天也,故超然有以倚。”也就是人副天数。

2.人与宇宙

董仲舒认为,人与天属于同类,因此宇宙若无人,则宇宙就不能称之为宇宙。人在宇宙中的地位是十分高的。

七、性情

1.性情

就心理方面言之,人之心理中,亦有性情二者,与天地相当。董仲舒认为“身之有性情也,若天之有阴阳也。言人之质而无其情,犹言天之阳而无其阴也。”

2.性情的表现

(1)性之表现于外者为仁,情之表现于外者为贪;贪即情之表现,仁即性之表现也。

(2)因人之“质”中有性有情,有贪有仁,故未可谓其为善;此性系指人之质言,人之质中有与情相对之性,故其中实有善;但其中亦有与性相对之情,故不能本来即善。

(3)须加以人力,以性禁情,方可使人为善人。以性禁情为教,教乃“人之继天”,而亦即人之所以法天也。

3.总结

(1)董仲舒之性说,一方面为调和孟荀,另一方面董仲舒认为人之质中本有善端,故其说与孟子性善说不悖;若性中仅有善端,则不能称之为善。

(2)董仲舒之论性,盖就孔、孟、荀之说而融合之。

八、个人伦理与社会伦理

1.个人伦理

在个人伦理中,仁义是最重要的;董仲舒认为仁义智是人所必备的道德,而智仁勇则是通行不变的道德。

2.社会伦理

对于社会伦理,董仲舒提出了三纲五常之说。三纲即“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”;五常即“仁、义、礼、智、信”。

九、政治哲学与社会哲学

1.政治哲学

(1)惟因人之性未能全善,故需王以治之;王者受天之命,法天以治人,其地位甚高,其责任甚大。

(2)王者在赏罚时,应以四时为法;赏罚分明,则为“世治”。

(3)官职的设置,都要按照上天的旨意,不能随便规定。

(4)人主在使用法律时如果按照“天之道”,就能达到“出治”。

第8章《老子》及道家中之老学 一、老聃与李耳 1.《老子》一书之时代考证 《老子》一书,相传为系较孔子为年长之老聃所作。其书之成,在孔子以前。今以为《老子》系战国时人所作。就本书中所述关于上古时代学术界之大概情形观之,亦可见《老子》为战国时之作品。 (1)孔子以前,无私人著述之事,故《老子》不能早于《论语》。 (2)《老子》之文体,非问答体,故应在《论语》《孟子》后。 (3)《老子》之文,为简明之“经”体,可见其为战国时之作品。 2.老聃、李耳之考证 李耳为“隐君子”,其讲学必不愿标自己之名。传说中恰有一“古之博大真人”之老聃,故李耳即以其学为老聃之学。既可隐自己之名,又可收庄子所谓“重言”之效。故《荀子》《吕氏春秋》《庄子·天下篇》,皆以《老》学为老聃之学。及司马迁知李耳为《老》学首领,而又狃于世人之以《老》学为老聃之学之说,故遂误将老聃及李耳合为一人矣。今当依司马迁认李耳为战国时《老》学首领,但认李耳为历史的人物,而老聃则为传说中的人物,二者是二非一也。 二、《老》学与庄学 1.《老》学

《老子》之学说,《荀子》批评之,《庄子·天下篇》称述之,《韩非子》“解”之“喻”之,《战国策》中,游说之士亦引用之;故可知其在战国时已为“显学”矣。 2.《老》学与庄学之考证 (1)汉以前,无道家之名,《老子》之学说与庄子亦不同。上文谓《老》学为杨朱之学之更进一步者,而庄学则为其更进二步者。 (2)《老》学注意于先后,雌雄、荣辱、虚实等分别。庄学则“外死生,无终始”。《老》学所注意之事,实庄学所认为不值注意者也。 (3)战国以后,老学盛行于汉初;庄学盛行于汉末。 (4)《老》学述应世之方法,庄学则超人事而上之。 三、楚人精神 楚人为新兴民族,本无较高文化,孟子又谓“陈良,楚产也,悦周公仲尼之道,北学于中国。”可见楚人慕周之文化者,须至北方留学,方能得之。然楚人虽不沾周之文化之利益,亦不受周之文化之拘束;故其人多有极新之思想。 四、道、德 1.道 (1)古时所谓道,均谓人道,至《老子》乃予道以形上学的意义。以为天地万物之生,必有其所以生之总原理,此总原理名之曰道。 (2)《韩非子·解老》云:“道者,万物之所然也,万理之所稽也。理者,成物之文也。道者,万物之所以成也。故曰:道,理之者也。”

中国现代文学三十年笔记 第一个十年(1917——1927) 文学革命——文学背景:诗界革命,小说界革命,政治小说风潮,林译小说。 发生标志:1917年1月,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》。提出八事 须言之有物,不模仿古人 须讲求文法,不作无病之呻吟 务去滥调套语,不用典 不讲对仗,不避俗字俗语 评价:1.是在对中西文学深入研究的基础上的深入认识,对文学发展规律的总结,符合世界文学发展的趋势。2.以形式为重点,强调文学内容与形式的双重改革。 陈独秀发表措辞强烈的《文学革命论》,坚定文学革命的立场。 提出三大主义作为文学革命的征战目标: 曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。 曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。 曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。 1922年与学衡派的论辩。 学衡派:1922年9月,南京创刊《学横》。梅光迪,胡先骕,吴宓。文化保守主义者,受保守和清教色彩的新人文主义影响。相信靠伦理道德凝聚中国。宗旨:“昌明国粹,融化新知”。学术文化的进步依赖少数精英分子,反对的社会变革,站到时代主潮的对立面去了。稳健的文化抉择。基本点是否定文化与文化转型的突变形式,否定革命的逻辑的。鲁迅《估学横》,批驳。 文学革命实绩:1。白话文的推广。 2.外国文学思潮的涌入与新文学社团的风气,思想大解放局面。

3.文学理论建设取得初步的成果。 意义:文学观念:否定传统文学思想,表现人生,倾向于反映人生,时代的积极文学思想。 文学内容:现代民主主义,人道主义思想,觉醒的时代精神。 语言和形式:摈除文言文和传统文学格式,用白话写作,吸收运用外 国多样化的文学样式,表现现代生活,接近人民大众, 世界文学发展的联结,民族特色,崭新的现代文学语言 和文学形式。 新文学社团的建立,标示:新文学运动从少数先驱者破坏旧文学,转为大批 文学生力军建设新文学。 文学研究会:1921年1月,北京。周作人,郑振铎,(矛盾)沈雁冰,王统 照,(叶圣陶)叶绍钧等12人。 会刊:《小说月报》。 文学研究会丛书。 宗旨:研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学。 注重文学的社会功利性,被看做“为人生而艺术”的一派,现实主义的一派。以人生和社会问题为题材,倾向于19世纪俄国和欧洲的现实主 义。 创造社:1921年6月。日本东京。郭沫若,张资平,郁达夫,田汉等。 《创造》《创造周刊》《创造日》《创造月刊》《洪水》 倾向于欧洲启蒙主义和浪漫主义文学思潮。 初期主张:为艺术而艺术,忠实表现作者“内心的要求”,强调创作的“直觉”与“灵感”,文学美感,注重文学表现“时代的革 命”,侧重自我表现,浓重的抒情色彩。 初期创作:郭沫若《女神》,郁达夫小说,田汉戏剧。 以1925年五卅为界 后期:“表同情于无产阶级”

2012年北京大学629西方哲学史试题 一、名词解释(5分*10) 1.爱利亚派 2.精神助产术 3.托马斯阿奎那 4.洞穴假相 5.实体(笛卡尔) 6.爱尔维修 7.复杂观念 8.公意(卢梭) 9.自我非我 10.《精神现象学》 二、论述(25分*4) 1.柏拉图“灵魂回忆说”的理论基础 2.新柏拉图主义的流溢说 3.休谟怀疑论的理论基础 4.康德的绝对命令 2012年北京大学861西方哲学史二试题简答题 1.泰利斯 2.火

3.形式因 4.奥康剃刀 5.太一 6.广延(笛卡尔) 7.必然知识(休谟) 8.启蒙运动 9.绝对同一 10.哥白尼革命 论述题 1.柏拉图洞喻的哲学意旨 2.斯宾诺莎的观念次序与事物次序 3.洛克批判天赋观念论 4.黑格尔的绝对精神 2011年北京大学624西方哲学史试题 一、名词解释(5分*5) 1.智者 2.我思故我在 3.知识就是力量(培根) 4.不能控制情感就是不自由(斯宾诺莎) 二、简答(5*5) 1.罗吉尔·培根认为掌握真理的四个障碍是什么?

2.为什么亚里士多德认为中等阶级统治的国家最好? 3.爱尔维修认为什么是国家不幸的原因? 4.托马斯·阿奎那把哲学分为哪几门学问? 5.卢梭认为,人间的不平等经历了哪几个阶段? 三、论述题(25*4) 1.为什么亚里士多德认为哲学的目的不是为了实用?在他的心目中哲学地位如何? 2.为什么康德认为要把人当做目的看待,绝不是把人仅仅当做手段使用? 3.为什么黑格尔认为精神的本质是自由? 4.在贝尔看来,莱布尼茨的预定谐和论遇到了哪些方面的困难? 2011年北京大学628外国哲学试题 现代西方哲学部分 一、名词解释 1.生命科学(柏格森) 2.《作为一直和表象的世界》 3.存在主义 4.逻辑专名 5.以言行事 二、论述 1.试述尼采关于主奴道德的思想

第5章南北朝之玄学(上) 一、玄学家与孔子 1.玄学 古代思想中,道家最重自然主义。南北朝时,道家之学兴盛,称为玄学。 2.三玄 三玄是指《老子》《庄子》《周易》。 3.玄学家 袁粲、严植等人。 4.尊孔玄学 玄学是指道家化的孔子之学,推尊孔子为最大圣人,以其学说为正统思想。 二、何晏、王弼及玄学家之经学 1.何晏 (1)简介 曹魏玄学家,正始玄学的代表人物,认为天地万物,皆以无为为本。 (2)《道论》 发挥《老子》“天地万物生于有,有生于无”思想,认为“夫道之而无语,名之而无名,

视之而无形,听之而无声,则道之全焉。” (3)《无名论》 推崇自然,认为“天地以自然运,圣人以自然用”。 2.王弼 (1)简介 曹魏玄学家,认为圣人有自然之情,但能“应物而无累于物者也”,主张“有生于无”。 (2)解《老子》 ①注“无名天地之始,有名万物之母”,认为“凡有皆始于无”。 ②注“天地不仁,以万物为刍狗”,认为“天地任自然,无为无造,万物自相治理,故不仁也”。 (3)解《周易》 ①注“复,其见天地之心乎?”,认为道为无,惟其为无,非事物,故能“无通也,无不由也”。 ②注《易》,开以道家之学注经之风气。 3.孔子道家化 玄学家之经学是指以道家之学说,释儒家之经典。王弼《易》注开以道家之学注经之风。 (1)何晏集解《论语》“回也其庶乎屡空”,认为“其于庶几每能虚中者,唯回怀道深远。不虚心,不能知道”。 (2)沈居士注《论语》“导之以德,齐之以礼,有耻且格”。认为“导之以德,使物各得其性,则皆用心不矫其真,各体其情,则皆知耻而自正也”。

(3)孙绰注《论语》“六十而耳顺”,认为“朗然自玄悟,不复役而后得”。 (4)郭象注《论语》“颜渊死,子哭之恸”,认为“人哭亦哭,人恸亦恸,盖无情者,与物化也”。 (5)顾欢注《论语》“回也其庶乎屡空”,认为“夫无欲于无欲者,圣人之常也;有欲于无欲者,贤人之分也”。 (6)太史叔明注《论语》“回也其庶乎屡空”,认为“颜子上贤,体具而微则精也”。 三、阮籍、嵇康、刘伶 1.阮籍 (1)简介 阮籍,字嗣宗,陈留尉氏人,尤好庄老。当其得意,忘乎形骸。景元四年冬卒,时年五十四。 (2)《达庄论》 认为天地万物,俱为一体,个体都是全体之部分。 (3)《大人先生传》 攻击君子之礼法,认为“君子之礼法,诚天下残贼乱危死亡之术耳”,向往悠游天地之间与造化同在的境界。 2.嵇康 (1)简介 嵇康,字叔夜,谯国锃人。恬静寡欲,好老庄。 (2)《释私论》

冯友兰中国哲学史 《中国哲学简史》冯友兰的世袭传授者周朝后期这些官吏丧失职位流落民间讲学 从而产生各个学派 第一章中国哲学的精神 刘歆的理论,在详细情节上也许是错误的,但是他试图 哲学就是对人生有系统的反思的思想从一定的政治社会环境寻求各家起源,这无疑代表着一种正 因为上帝有人格化倾向爱上帝是准超道德价值确观点。 对超乎现世的追求在中国不是通过宗教,而是通过哲学 完成的封士建国制度被秦朝始皇帝于公元前221年正式废除。 中国的哲学主题是寻求出世与入世的统一内圣外王但是在正式废除以前的几百年,它已经开始解体了,而在几 哲学不但是知道它更是体验它在极端的情况下,一个千年后,封建的经济残余仍以地主阶级权力的形式保存着。人的哲学就是他的传记在中国历史上,公元前七至三世纪,是一个社会、政治 明晰与暗示不可兼得大转变的时期。 对前人著作的翻译终归只是一种解释周朝解体的真实意义,不只是某个具体的王室的解体, 翻译工作就如同嚼饭喂人而更为重要的是整个社会制度的解体。 第二章中国哲学的背景儒家者流盖出于文士。 墨家者流盖出于武士。 四海之内的地理环境农的意识和思想反者道之动道家者流盖出于隐者。

小农的简朴生活——》道家家族制度——》儒家名家者流盖出于辩者。 三四世纪接近儒家的新道家十一二世纪接近道家阴阳家者流盖出于方士。 的新儒家法家者流盖出于法述之士。 道家对精神自由的赞美中国画的山水自然 两种概念直觉的(已区分的未区分的审美连续体区分第四章孔子第一位教师 的概念) 假设的直觉哲学家偏爱无区别的假设哲学家偏 爱有区别的中国与西方哲学的区别中国哲学里知识论(有孔子是周朝之前的商朝王室的后裔区别的认识)的缺乏语言的含混与模糊六经又叫做"六艺",是周代前期贵族教育的基础。有些 希腊哲学:商业数学假设概念知识论语言的明晰和贵族丧失爵位,但是熟悉典籍,流散在庶民之中靠教授典籍,逻辑性城邦非独裁(中国为家邦独裁 ) 在婚丧祭把及其他典礼中"相礼"为生。这一种人就叫做"儒"。 中国的农强调自然谴责人为西方商业为技术进步提孔子"述而不作",孔子给与它们以新的解释,在"述"里"供动力作"出了一些新的东西。这种以述为作的精神,被后世儒家的 哲学往往包括局限特定社会情况和超越特定社会情况的人传之永久,写出了无数的注疏。两个部分 儒家的理想人生:虽然对宇宙有极高明的见解却仍然置孔子认为,为了有一个秩序良好的社会,最重要的事情身于普通的社会关系之中是实行他所说的正名。每个名都有一定的含义,这种含义就 是此名所指的一类事物的本质。因此,这些事物都应当与这

同济大学869现代西方哲学考研真题及详解2021年同济大学人文学院《869现代西方哲学》考研全套资料 目录 ?同济大学人文学院869西方现代哲学历年考研真题汇编(含部分答案) ?邓晓芒《西方哲学史》笔记和典型题(含考研真题)详解 ?赵敦华《西方哲学简史》(修订版)笔记和典型题(含考研真题)详解?张志伟《西方哲学史》(第2版)笔记和典型题(含考研真题)详解 ?邓晓芒《西方哲学史》配套题库【名校考研真题+章节题库+模拟试题】?赵敦华《西方哲学简史》(修订版)配套题库[名校考研真题+章节题库+模拟试题] ?张志伟《西方哲学史》(第2版)配套题库【考研真题精选+章节题库】

?2021年西方哲学史考研题库【名校考研真题+章节题库+模拟试题】5.兄弟院校考研真题汇编 ?全国名校西方哲学史考研真题汇编(含部分答案) 考研真题及详解 导言 0.1 复习笔记 一、西方哲学史 1西方哲学史 西方哲学史,讲述的是从公元前6世纪以后到公元20世纪之前的2500多年间,西方哲学产生、形成、发展和演变的历史过程。与现代西方哲学相区别,这一历史过程中的西方哲学也被称为“古典哲学”。 2世界哲学的划分 世界上的哲学划分为西方哲学、印度哲学和中国哲学三大哲学形态,西方哲学史有时也被称作“欧洲哲学史”。 二、哲学问题 1哲学问题 哲学史要回答“哲学是什么”或者“什么是哲学”的问题,哲学史可以看作是哲学家们代表人类精神对于永恒无解的哲学问题进行不断地探索的记录,哲学史也可看作问题史。

2什么是哲学 从词源上看,哲学在古希腊语中是philosophia,本义是“对智慧的爱”或“爱智慧”;从定义上来说,哲学是“理论化的世界观”。 3哲学、科学与宗教 (1)科学源于人类认识世界、改造世界的需要,它诉诸理性而以自然为其认识的对象。 (2)宗教产生于人类精神“终极关怀”的理想,即要求超越自身的有限性而在永恒无限的精神层面上关注人类的来源与归宿,它诉诸情感而以超自然的存在作为其信仰的对象。 (3)哲学,它像自然科学一样诉诸理性,但又像宗教一样,以人类精神的“终极关怀”作为其希图实现的理想,如果说宗教是信仰的世界观,则哲学就是理性的或理论化的世界观。 4哲学问题的特点 (1)哲学问题有历史性的特点,就哲学这门学科而论,有一些一般性的基本问题是任何一位哲学家都必然会关注的。 (2)哲学问题有时代性特点,由于小同的历史时期、不同的时代产生了不同的问题,因而就哲学是时代精神的精华而言,它不可避免地要面对这些富于时代特色的、具有特殊性的哲学问题。 (3)哲学具有理想性的特点,它不仅关注终极关怀的最高理想,同时也关注社会生活的现实理想。 三、哲学史 1哲学的基本特征

馮友蘭《中國哲學史》審查報告 陳寅恪 馮友蘭《中國哲學史》上冊審查報告 竊查此書,取材謹嚴,持論精確,允宜列入清華叢書,以貢獻於學界。茲將其優點概括言之:凡著中國古代哲學史者,其對於古人之學說,應具瞭解之同情,方可下筆.蓋古人著書立說,皆有所爲而發;故其所處之環境,所受之背景,非完全明瞭,則其學說不易評論。而古代哲學家去今數千年,其時代之真相,極難推知。吾人今日可依據之材料,僅當時所遺存最小之一部;欲藉此殘餘斷片,以窺測其全部結構,必須備藝術家欣賞古代繪畫雕刻之眼光及精神,然後古人立說之用意與物件,始可以真瞭解。所謂真瞭解者,必神遊冥想,與立說之古人,處於同一境界,而對於其持論所以不得不如是之苦心孤詣,表一種之同情,始能批評其學說之是非得失,而無隔閡膚廓之論。否則數千年前之陳言舊說,與今日之情勢迥殊,何一不可以可笑可怪目之乎?但此種同情之態度,最易流于穿鑿傅會之惡習;因今日所得見之古代材料,或散佚而僅存,或晦澀而難解,非經過解釋及排比之程式,絕無哲學史之可言。然若加以聯貫綜合之搜集,及統系條理之整理,則著者有意無意之間,往往依其自身所遭際之時代,所居處之環境,所熏染之學說,以推測解釋古人之意志。由此之故,今日之談中國古代哲學者,大抵即談其今日自身之哲學者也;所著之中國哲學史者,即其今日自身之哲學史者也。其言論愈有條理統系,則去古人學說之真相愈遠;此弊至今日之談墨學而極矣。今日之墨學者,任何古書古字,絕無依據,亦可隨其一時偶然興會,而爲之改移,幾若善博者能呼盧成盧,喝雉成雉之比;此近日中國號稱整理國故之普通狀況,誠可爲長歎息者也。今欲求一中國古代哲學史,能矯傅會之惡習,而具瞭解之同情者,則馮君此作庶幾近之;所以宜加以表揚,爲之流布者,其理由實在於是。至於馮君之書,其取用材料,亦具通識,請略言之:以中國今日之考据學,已足辨別古書之真僞;然真僞者,不過相對問題,而最要在能審定僞材料之時代及作者而利用之。蓋僞材料亦有時與真材料同一可貴.如某種僞材料,若逕認爲其所依託之時代及作者之真産物,固不可也;但能考出其作僞時代及作者,即據以說明此時代及作者之思想,則變爲一真材料矣。中國古代史之材料,如儒家及諸子等經典,皆非一時代一作者之産物。昔人籠統認爲一人一時之作,其誤固不俟論。今人能知其非一人一時之所作,而不知以縱貫之眼光,視爲一種學術之叢書,或一宗傳燈之語錄,而齗齗致辯於其橫切方面,此亦缺乏史學之通識所致。而馮君之書,獨能於此別具特識,利用材料,此亦應爲表彰者也。若推此意而及于中國之史學,則史論者,治史者皆認爲無關史學而且有害者也;然史論之作者,或有意或無意,其發爲言論之時,即已印入作者及其時代之環境背景,實無異於今日新聞紙之社論時評,若善用之,皆有助於考史。故蘇子瞻之史論,北宋之政論也;胡致堂之史論,南宋之政論也;王船山之史論,明末之政論也。今日取諸人論史之文,與舊史互證,當日政治社會情勢,益可藉此增加瞭解,此所謂廢物利用,蓋不僅能供習文者之摹擬練習而已也。若更推論及於文藝批評,如紀曉嵐之批評古人詩集,輒加塗抹,詆爲不通,初怪其何以狂妄至是。後讀清高宗禦制詩集,頗疑其有所爲而發;此事固難證明,或亦間接與時代性有關,斯又利用材料之別一例也。寅恪承命審查馮君之書,謹具報告書,並附著推論之余義於後,以求教正焉。 六月十一日 ------------------------------------------------

中国当代文学作品选整理好的笔记 精读散文(一)社稷坛抒情(秦牧) 一、(抒情内涵)主题思想1、围绕社稷坛的特殊场所生发联想2、通过对五色土象征意义的阐发3、表达作者对民族历史的沉思与赞叹和最祖国和平统一、繁荣昌盛未来的祝愿 二、形散神不散的结构特征(秦牧散文特征:文思活泼,联想丰富) 1、结构似松散、行文流水,仿佛各种意象漫不经心的随意组合,但中心突出,主题明确①起始:描述社稷坛景象②中间:对照其他名胜,突出特点,展开想象③最后:多少万年的劳动经验和生活积累起来,才有今天的人类文明,这一中心 2、内在结构①显示了较为清晰的观念框架②论证的逻辑线索 三、重知识、重趣味,议论与抒情相结合的问题风格 1、知识性(学术气息)①从社稷坛、五色土→古代五行观念②比较了古印度、古希腊世界万物起源的哲学思想 2、趣味性与知识性紧密联系(五行观念) 3、运用杂文和随笔的写法调合到抒情散文中,夹叙夹议加强谈天说地的趣味性;涉古论今投入感情, 以丰富的知识,给人思想的启迪和美的享受 精读散文(二)黄鹂——病期琐事(孙犁) 一、主题思想1、通过养病期间对黄鹂鸟的观感回忆和描叙 2、对照童年时代和战争时代的回忆 3、表达对“美的事物”的赞美,对无视和残害美的行径的谴责 4、揭示“美”只有在自由中才能充分显现,表达自己在自由宽松的创作环境的真切向往 二、艺术特点1、构思看似自然随意、而实际富于匠心①通过日常生活画面和细节描写表现主题 ②四次不同场合写黄鹂,看似娓娓道来,其实层层递进,不同侧面描写美的本质和意境 2、引用对比、白描、渲染和烘托的艺术手法表现主题①渲染:开头童年的回忆→神气和美丽 ②烘托:第一次抗战时见的黄鹂→声音和色彩→烘托美丽 ③白描:第二次猎鸟场景→对“老史”描写→突出灵性 ④最后两次黄鹂不同处境的对比 3、质朴、自然间蕴含深长的意味(文笔朴实、语言简洁又带感情色彩 精读散文(三)听听那冷雨(余光中) 一、主题1、通过对台湾春寒斜峭中漫长雨季的细腻感受的描写 2、勾画出一个在冷雨中子然独行的白发游子的形象:青少年时代的大陆记忆给他带来慰藉和痛苦,相 隔25年催生对故乡的思念和向往,滋养了对故乡的想象 3、通过塑造这一形象传达出漂泊他乡的孤独感和思乡之情 4、表现了远离故土的知识分子对传统文化的深情依恋和由衷的赞美 二、结构特征(多种感觉方式展开想象,多种意向会聚于统一意境) 1、以写诗的方法写散文,以情感和意境来组织和结构文章,将多种与雨有关的意向会聚于一体抒发情感①对人民忠诚→救担架员民工牺牲生命②关心群众利益、注意群众影响→借被子知是嫁妆要送回③关心同志→给“我”馒头开饭 2、写台北的春雨,交叉运用感觉、听觉、视觉、嗅觉和幻想等联想和想象方式编织成

1?尼采把苏格拉底看作理性主义传统的肇始者加以批判,在什么意义上他对理性主义的批判是恰当的?(20分) 2?分析杜威的有用就是真理”的思想,在市场经济背景下如何认识实用主义真理观。(20分) 3.试述萨特的存在先于本质”的论题与自由的关系。(20分) 4?论述前期维特根斯坦与后期维特根斯坦对语言性质和意义的不同理解。(20分) 5用伽达默尔的诠释学理论说明我们和传统文化的关系。(20分) 答案要点: 1.答:尼采指出传统理性主义消极的意义:把某种外在的权威绝对化,苏格拉底以来由理性主义支配的思想和文化的一个根本的错误就是限制和扼杀了人的生命和本能,忘记了或有意识掩盖了它们也只是对世界的一种解释,而把它们当成世界自身的本质,造成对生命本身的敌视而不是提升生活。为理性所支配的思想和文化使人成为理性和知识的奴隶,变成一架缺乏激情和创造性的机器,从而丧失了人生的价值和意义。(10分)尼采并不是提倡非理性主义,而是让人们认识到知识或理性的限度,

理性主义可能本身不能证明自身的合理性。(10分) 2.答:杜威的基本观点是认为思想、观念、理论是人的行为的工具, 它们的真理性标准在于能否指引人们的行动取得成功。杜威认为任何 思想、概念、理论不过是人们为了达到预期目的而设计的工具,是理性发明的解决疑难困境的方式和工具。工具无所谓真假,只有有效或无效、适当或不适当、经济或不经济之分。如果它们对达到人们预期的目标有用,能使他们成功便是真理,否则便是谬误。(10分)在市场经济背景下如何认识实用主义真理观,只要言之成理可酌情给分。强调行动、实践、注重功效是实用主义的显著特点,在市场经济的发展和逐步完善的过程中,等价原则和公平竞争原则为每一个个体的人提供了发展的空间,把获得最实用、最现实的实际效果当作最终目的的实用主义被人们接纳和认同,促进市场经济的飞速发展。但同时实用主义盲目追求“实际”、“务实”,把关注的焦点落到了物质利益和短期回报上,致使一些人从个人私利出发,影响了市场经济的有序发展。(10分) 3.答:自为的存在,其本质不是既定的,没有什么先定的本性。人的存在总是面临着各种各样的可能性,人成为什么样的存在,取决于他主观上的设计、筹划和选择,在这个意义上,人就是一种自我设计、自我谋划和自我造就的存在物。人总是根据自己的意向来塑造自己, 成为他愿意是的那种人。存在先于本质,意思是人首先存在着,遭遇他们 自身,出现于世界之中,然后界定他们自己,成为他们自己所创 造的东西。(10分) 对于人的存在而言,说他的存在先于本质,实际上说人是自由的,人

史上最牛的中国哲学史笔记【完整版(1)】 第一讲:导论* 哲学与中国哲学哲学与哲学史* 中国哲学史的历史 一. 哲学与中国哲学* 哲学中国哲学的特点* 中国哲学的 历史亚里士多德认为哲学产生需要三个条件:* 惊讶闲暇(精神)自由1. 中国哲学的特点(1).中国哲学产生之条件:* 从宗教到哲学人文关怀忧患意识(2).中国哲学的特点:* 张岱年先生在《中国哲学大纲》中指出中国哲学有六个特点:(1)、合知行(2)、一天人(3)、同真善(4)、重人生而不重知论(5)、重了悟而不重论证(6)、既非依附科学亦不依附宗教2. 中国哲学的历史:* 先秦子学:儒家、道家、墨家、名家、法家* 两汉经学:今文经学、古文经学、谶纬* 魏晋玄学:贵无论、崇有论、独化论* 隋唐佛学:天台宗、华严宗、唯识宗、禅宗* 宋明理学:理学、气学、心学* 清代朴学 二. 哲学与哲学史* 哲学史是哲学思想的展开哲学就是哲 学史 三. 中国哲学史的历史* 谢无量《中国哲学史》胡适《中国哲学史大纲》* 冯友兰《中国哲学史》张岱年《中国哲学大纲》* 任继愈《中国哲学史》 1. 谢无量《中国哲学史》第一部中国人写的《中国哲学史》2. 胡适《中国哲学史大纲》

* 第一部用现代方法写的《中国哲学史》蔡元培认为胡书有四个特点:* 证明的方法扼要的手段* 平等的眼光系统的研究 3.冯友兰《中国哲学史》* 第一部用现代方法写的完整的《中国哲学史》窃查此书,取材谨严,持论精确,允宜列入清华丛书,以贡献于学界。——陈寅恪4. 张岱年《中国哲学大纲》* 第一部以问题为主题的《中国哲学史》5. 任继愈《中国哲学史》* 建国后第一部用马克思主义分析的中国哲学史 四. 思考* 中国哲学有什么特点?* 哲学与哲学史的关系 如何?* 谈谈中国哲学史学科的发展?第二讲:孔子* 孔子与儒家* 秩序与礼仁中庸天命君子与圣人一.孔子 与儒家* 孔子其人孔子与周公孔子与六艺孔子与儒家1. 孔子其人* 孔子生鲁昌平乡陬邑。其先宋人也,曰孔防叔。防叔生伯夏,伯夏生叔梁纥。纥与颜氏女野合而生孔子,祷于尼丘得孔子。鲁襄公二十二年而孔子生。生而首上圩顶,故因名曰丘云。字仲尼,姓孔氏。——《史记·孔子世家》2. 孔子与周公* 子曰:甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公。——《论语·述而》* 陈良楚产也,悦周公、仲尼之道,北学于中国。——《孟子·腾文公上》* 孔子仁知且不蔽,故学乱术足以为先王者。一家得周道,举而用之,不蔽于成积也。故德与周公齐,名与三王并。——《荀子·解蔽》3.孔子与六艺* 孔子之时,周室微而礼乐废,诗书缺。追夡

关于冯友兰的中国哲学史学习方法 篇一:论冯友兰的中国哲学史方法论心思想 摘要:冯友兰在其中国哲学史方法论思想的提出、确立、深化、拓展和综合的发展进程中,始终保持着高度的方法论自觉;由他所提出的研究中国哲学史的方法所形成的方法论系统,是20世纪中国哲学史研究领域所取得的重要成果,为实现中国哲学史研究方法的近现代转化作出了积极贡献;他试图从方法论上将中国传统哲学的直觉主义方法、西方哲学的逻辑分析方法和马克思主义的历史唯物主义方法和辩证法打通,实现中国哲学史研究方法的融会贯通,为中国哲学史研究开启了一个明确的方向;冯友兰把历史学的方法、哲学的方法和其他学科的方法相结合,为中国哲学史研究和中国哲学史学科建设奠定了方法论基础。 冯友兰是20世纪中国著名的哲学家、哲学史家。他一生孜孜以求,所著的“贞元六书”和“三史”成为在20世纪中国哲学史上名篇佳作,所创立的新理学形成了与熊十力、梁漱溟所建构的新心学相对峙的哲学体系,为中国哲学的创新发展和中国哲学史学科的建设和发展都作出了重大贡献。他所提出的“正的方法”(逻辑分析方法)与“负的方法”(直觉主义方法)、“照着讲”与“接着讲”的方法、“释古”方法、“抽象继承法”等在探索中国哲学史方法论方面取得了显著的成绩,推进了中国哲学史方法论的近代化、现代化。这里仅

从三个方面简要说明冯友兰的中国哲学史方法论思想的特点及贡献。 一、冯友兰的中国哲学史研究始终都保持着高度的方法论自觉 在中国哲学及中国哲学史研究中,冯友兰自始至终都保持着高度的方法论自觉。20世纪20年代初,他初涉哲坛,就明确把比较方法、科学方法和哲学方法作为治中国哲学史的基本方法。例如,1920年底作的《与印度泰谷尔谈话》一文,其中谈到要把中国的旧东西(当然包括中国哲学)当事实来研究,所用的方法就是科学的方法;他所作的《柏格森的哲学方法》一文,主张分析方法与直觉方法的统一;《为什么中国没有科学——对中国哲学之历史及其后果的一种解释》一文运用的是以西释中、以今释古的比较方法;1923年写成的博士论文——《天人损益论》,于1924年由上海印书馆出版时改名为《人生理想之比较研究》,已初步提出了中国哲学史方法论思想。1925年以后,他在研究、讲授、撰写中国哲学史的过程中,扬弃了中国传统的“汉学”方法和“宋学”方法,采纳了历史唯物主义的方法和逻辑分析方法,于30年代初出版了具有中国哲学史典范意义的两卷本《中国哲学史》。1937年与人合著的《怎样研究中国哲史?》一文,提出了研究中国哲学史的六种方法,即钻研西洋哲学、搜集哲学史料、详密规划迹团、探索时代背景、审查哲人身世和评述哲人哲学,构筑了较为系统的中国哲学史方法论。他于30年代中期对“释古”方法的阐释,30年代末关于“照着讲”和“接着讲”的提出,40年代对“正的方法”和“负的方法”的系统论述,丰富、深化了中国哲学史方法论,并创立了融贯中西的新理学哲学体系。五六十年代,他在自觉接

西方哲学 一、名词 实证主义:实证主义是西方哲学史上第一个明确提出要以实证自然科学的精神来改造和超越 传统形而上学的流派。它是在西方近代哲学陷入危机以及随之在西方哲学界兴起的对它的批 判浪潮中形成的。世纪年代最早出现于法国。主要代表有孔德、穆勒和斯宾塞。 生命哲学:生命哲学是世纪末至世纪上半期在德、法等国流行的一种具有非理性主义特征的 哲学思潮。它把揭示人的生命的性质和意义作为全部哲学研究的出发点,进而推及人的存在及其全部认识和实践,特别是人的情感意志等心理活动,再由人的生命和存在推及人的历史 和文化,以至人与周围世界(社会和自然)的关系。换言之,由对生命的揭示而推及对整个 世界的揭示。主要代表人物是柏格森。 工具主义:广义地说,工具主义是杜威实用主义哲学的别称,狭义地说指他关于认识和真理 的理论。其基本观点是认为思想、观念、理论是人的行为的工具,它们真理性的标准在于能 否指引人们的行动取得成功。 现象学:现象学是胡塞尔开创的一种广泛的哲学思潮。它对整个当代西方哲学、特别是本世纪初德国哲学和本世纪中期法国哲学都产生过重大影响。广义的现象学包括舍勒、海德格尔、萨特、梅洛-庞蒂等人的哲学。现象学不是统一的学说,而是一场浪推浪的哲学运动。 此在:海德格尔肯定,任何一个存在者均有其存在。只有人这种特殊的存在者才能在其存在 过程中提出和追问存在问题,揭示存在者的存在的意义。人这种特殊的存在者被他称为此在, 即先于主客心物之分的、没有规定性的源始状态下的人的存在。此在的存在称为生存。 存在主义:存在主义是一个从揭示人的本真存在的意义出发来揭示存在的意义和方式进而揭 示个人与他人及世界的关系的哲学流派。它是在胡塞尔现象学推动下对世纪中期以来出现的 批判传统形而上学、特别是理性派形而上学的哲学思潮的进一步发展。主要代表人物有海 德格尔、萨特等。 权力意志:尼采认为人的认识和道德价值观念都取决于人的生命力和本能冲动。后者不是来自上帝或者其他物质和精神实体,而来自人的生命本身。人的生命是一种冲动、冲力、创造力,或者说一种不断自我表现、自我创造、自我扩张的倾向。尼采把生命的这种倾向看做是 生命的愿望、意志,认为哪里有生命,哪里就有意志。生命意志就是表现、释放、改善、增 长生命力本身的意志,即“权力意志”。 唯意志主义:把人的意志至于人的理性之上,并由之出发来解释人的全部认识活动意志全 部精神和物质活动,体现了一种在整体上与传统理性主义哲学不同的哲学思维方式。唯意志主义突出以情感意志为中心得本体论,而且由于人的非理性活动除了意志欲望外还有其他形 式,因此唯意志主义可看作是非理性主义的一种特殊形式。 西方哲学的三大转向: 西方哲学在其长期发展过程中已经发生过三次重大的转折:

冯友兰中哲史料学笔记 要求:全真透精。 《汉书。艺文志》是西汉以前的书籍的总书目。 一部特定时代的哲学著作,倘若在那个时代的学术思想史中没有一点痕迹可寻,这部著作的来源就很可疑。 以前的人,特别是汉朝的人,喜欢托古。 判定史料的真伪,主要是的确定它的年代;这与它本身的学术价值,不能混为一谈。要把它放到真正产生它的时代里去讲。 阶级社会中的史料都具有鲜明的阶级性,特别是文字著作,我们必须注意它是为哪一个阶级写的。 论目录 每一部书整理完毕时,刘向就写一篇提要,称为“叙录”。许多篇叙录汇集起来,成为一部书,名叫《别录》或《刘向别录》。刘歆作出一个总目录,叫做《七略》,包括《辑略》、《六艺略》、《诸子略》、《诗赋略》、《兵书略》、《术数略》、《方技略》。《七略》对于个别的书,只列书名和作者姓名,没有叙录,《七略》是《别录》的节本。 《刘向别录》已经失传了,我们只能在某些古书中看到刘向所作的叙录。《七略》也失传了,不过它的基本部分还在班固的《汉书》里保存下来。 《六艺略》于六艺之外,加上《论语》、《孝经》和小学,共有九种,包括103家,3123篇。这九种书中,与中国哲学史史料有直接关系的是易、书、礼、春秋、论语、孝经。 因乐无经,只有五经。五经加《论语》、《孝经》、《小学》为8,又因为《礼》有“三礼”,春秋有三传,宋人又把孟子列入,称为十三经。 《易经》还有中古文、费式和高氏三家,可是《艺文志〉就没有列这三家。 《四库全书总目提要》中有很多错误,近人余嘉锡撰《四库提要辩证》,订正了不少。 第三章奴隶社会时期(商至西周)的哲学史料 一般地说,现在所见的《古文尚书》,不可作为资料来使用,除非有些词句,现在我们已经弄清了它的来源。就是《今文尚书》,也不完全可靠。《尚书》中与哲学思想有关系的是:洪范、大诰、康诰、召诰、洛诰、无逸。 《尚书》注解: 1、《十三经注疏》里面的伪孔传和孔颖达疏。 2、《书经集传》,南宋蔡沈。 3、《尚书今文注疏》,清孙星衍。 《易经》:孔颍达的《周易正义》。《系辞》原来有《大传》这个名称,《十翼》中的其他篇是跟《系辞》同样性质的著作,所以都可以称作《易传》。 早期的《周易》,经和《十翼》还是分别开来,直到东汉末年,郑玄才把《篆》、《象》纂入经中。 《周礼》可以看作战国或者秦汉时期的史料。 第四章奴隶社会向封建社会过渡时期(春秋战国)哲学史料(一) 《论语》

考北大中国现当代文学研究生的参考书是什么?怎么读这些书呢?需要了解些什么信息? 我跟你分享下我的考研经验,参考书里面我会提到。 北大中国现当代文学考研经验贴 现代文学方向参考书目共有14本。分别为: 钱理群《中国现代文学三十年》 温儒敏《中国现代文学批评史》 温儒敏《<中国现代文学三十年>学习指导》 温儒敏《中国现当代文学学科概要》 洪子诚《中国当代文学史》 张钟、洪子诚《中国当代文学概观》 陈晓明《中国当代文学主潮》 董学文《文学原理》《西方文学理论史》 胡经之、王岳川、李衍柱《西方文艺理论名著教程》 张少康《中国文学理论批评史》《中国历代文论精选》 袁行霈《中国文学史》 郑克鲁《外国文学史》 这个书目就是北大中国现当代文学考研时一直以来给出的考研指定书目,自2009年起,北大不再指定书目,不过实际上院里的老师们讲,考研依然按照这些书出题,所以好好看这些书就行。 一门专业课,一门专业基础,共有300分。 其中,专业课150分中,名词解释为30分,共6个。每个五分。论述题五选四,每题30分。 文学基础,大综合50分。大题(论述题)为100分。

从中我们可以看出,论述题共占据了220分,可谓得论述者得天下。 1、招考信息:有关北大现当代文学方面的考试信息,如:招生人数、录取人数、历年报考人数、考生来源情况、录取标准、复试分数线、复试人数、参考书目,等等。(这些信息在网上多逛逛你就能找到了,我就不赘述了。) 2、复习资料:包括历年专业课真题、北大中国现当代文学课堂笔记、授课讲义,一些专题复习笔记等。这个我是在网上买的,内容很丰富也很完整,当然,价格也不低;这里就不具体说哪个网了,免得被怀疑是打广告。但是要提醒大家的是,在网上买资料不要轻易地随意把钱打给陌生人,不安全,我就差点被骗。 根据我自己的考研经验,我整理了一下主流的一些方法论,摘论如下: 专业课,照搬教材定论只能及格,观点陈旧平庸也没有高分。这就对专业课的要求很高。如果你不能融会贯通,并有一些自己的想法,那么基础再好,也只能仰天长叹。现当代文学对于作品的阅读不可或缺。北大出题总是会强调结合具体作品,结合具体作家,所以这一点十分关键。 因此,仅以现代文学方向来论,阅读作品和相关作品的评论是重点中的重点,阅读评论主要是参考论述观点,阅读作品最重要的是体会和感悟,解答论述题必须要有自己的想法,当然中间也不能缺乏一些经典的观点。因此我的思路是,整个现代文学来说,必须重点读钱理群《中国现代文学三十年》、温儒敏《中国现代文学批评史》、温儒敏《<中国现代文学三十年>学习指导》这三本书,尤其是《<中国现代文学三十年>学习指导》中提及关键作品,必须有一个阅读基础,这是作论述题的关键。这部分几乎涵盖了整整120分的分值。 其次,就专业基础来说,对于古代文学,古代文论,外国文学和外国文论四个方面,基础性的是理解外国文论的各种流派理论,这对于专业基础课中的大题是非常有益处的,因为,

赫拉克利特的万物流变论,巴门尼德的宇宙实在抽象永恒不变论 1、比较赫拉克利特与巴门尼德在存在问题上的差异,并分析这两种存在观的局限性与合理性。 差异: 赫拉克利特典型的观点就是“某物存在又不存在”; 而巴门尼德观点与之相反,认为“某物要么存在,要么不存在,没有既存在又不存在的东西”; 赫拉克利特就是“火本原论”者,她第一个提出“逻各斯”的概念,并开启了辩证法之门。“万物流转,无物常住,亦无物永为同一之物。”在经验中她观察到世界万物都处于变化之中,而且这种变化正在发生,即变化就发生在现在。对于一个特定的事物,它正在发生着变化,正转化为她物。那么在现在的这一刻瞧来,它有它本身的这一面,也有已经转化为她物的那一面,所以在这种意义上,某物确实既就是又不就是它本身,既存在着又不存在。如同“人不能两次踏入同一条河。”在这里,她并不否认变化中“河流”自身性质的保留,也就就是说,她就是主张当我踏进河流的时候,这条河流既就是又不就是这条河流,有“就是”的一面也有“不就是”的一面,两者皆有。 巴门尼德第一个把“就是者”提升为真理的对象,提出“就是者”(存在)就是世界的本原,认为它最具对世界的概括性与统一性。她指出“所就是的东西不能不就是,不就是的东西必定不就是”可以理解为存在者存在,它不可能不存在;不存在者不存在,它不可能存在,没有既存在又不存在的东西。原因就是:“能被思维者与能存在者就是同一的。”既然“存在者”与被思想与表达的东西同一,“不存在者”不能被思想与表达,那么这两者就截然的分开了,它们之间不存在任何的联系。在她瞧来,真理性认识表现在“存在就就是存在,不存在就就是不存在”,绝不就是赫拉克利特那种既存在又不存在,一切都向自己对立面转化。 两种存在观的局限性与合理性 合理性 赫拉克利特基于变化阐明“某物存在又不存在”,这就是很好理解的。变化就是无时无刻不在进行的,对于此刻的某物,它既保存着自身的本性,又包含着转变为她物的趋势,因此它存在又不存在。 局限性: 赫拉克利特认为的万物都变化,事物存在而又不存在。这怎么可能?如果说能,那就就是说某种东西存在与某种东西不存在,无能生有,有能变无。或者,如果存在有变化,它一定产生于非存在或产生于存在。如果产生于非存在,它产生于无,这就是不可能的;如果产生于存在,那么它就是产生于自身,这就等于说,它同它自身就是同一的,过去一直就是同一的,没有变化。 巴门尼德受到经验的局限,巴门尼德认为“能被思维者与存在者就是同一的”,存在就是思想的对象,而不就是感官的对象。如果没有存在作为对象,思想就是不可能的。但有的时候人们往往在“空想”。 2、柏拉图的理念论与亚里斯多德的实体论的关系,并比较它们的异同。 亚里斯多德的实体论同柏拉图的理念论有直接的关系,实体论就是亚里士多德在继承批判理念论的基础上,经过长期思考与缜密论证创立的。实体论克服了理念论关于一般能够脱离个别、理念可以脱离可感事物独立存在的错误观点 柏拉图认为世界的本原脱离个别事物而独立存在的东西,叫做“理念”,所谓“理念”,柏拉图使用的原文就是idea与eidos(多数时候用的就是前者),本义指“瞧见的东西”即形状或相,转义为心灵、灵魂可以瞧见的东西。柏拉图主张理念与个别事物相分离。个别事物始终处在生灭变化之中,它们就是个别、相对与偶然的,而理念则就是永恒不变的,理念就是在现象界之外的,决定现象接的永恒不变的、普遍的、绝对的、必然的存在。 亚里士多德不赞同柏拉图关于理念可以完全脱离可感个体事物单独存在的瞧法与观点。亚里士多德指出:与个别事物相分离的理念就是无用的设定。她质问道:抽象的共性怎能单独存在?比如:您能说人只就是人(抽象共性)而不就是动物(可感共性)不?因为人类就是从动物界演化而来。所以,在批评自己老师柏拉图理念论的基础上,亚里士多德经过长期的思考与缜密的论证创立了她的实体论。

冯友兰论(一)——读《中国哲学史新编·总结》

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

冯友兰论(一)——读《中国哲学史新编·总结》 前几天,一位老先生和我谈中国哲学,说如果我到他那个年纪,对哲学的理解将更深刻。仔细想来,很有道理,人随着阅历的增长,对社会和自身的看法也会越来越深,对事物的理解也更加深入。读书也一样,看过一次是一种认识,看的多了想的也就越多,得到的东西也就越多了。《中国哲学史新编》总结部分在两年前就看过,现在看来又是一种味道。 《中国哲学史新编》总结部分写的十分简明扼要。这个总结部分,在我看来所有学中国哲学的人都应该注意。虽然篇幅不长,然而从中可以看出冯友兰这位哲学老人显得很自信,很乐观,这篇总结正是他伟大的遗言,也是对中国哲学的伟大预言。《中国哲学史新编·自序》中说:“中国是古而又新的国家。《诗经》上有句诗说:‘周虽旧邦,其命维新。’旧邦新命,是现代中国的特点。我要这个特点发扬起来。”有学者说,冯先生晚年不准备提出自己新的思想体系,我不同意这种说法。迄今为止,除冯先生没有一家的“中国哲学史”是用完整的思想脉络,平实的语言编撰而成的。这部《中国哲学史新编》从某种意义上就是一个体系,这个体系不是只从这一百六十多万字中找,而是结合冯先生生平著作的。这些都是题外话。 什么是哲学?在哲学史上,提出:哲学是人类知识的总名;哲学是初级科学;哲学是太上科学等这样一些概念。冯先生认为这些都不是合适的定义,他认为“真正的哲学的性质”是“最哲学的哲学”,