2012年第1期(总第493期)Jan.,2012管理学动态

Vol.34

No.01

领地行为研究综述:组织行为学的新兴领域

*

彭

贺

(复旦大学管理学院,上海200433)

内容提要:领地行为研究最初源于动物行为领域,近期才引入到组织行为研究中。领地被定

义为个体或者群体感觉到具有一定控制权的对象物。领地行为则是指个体或群体从事的与领地相关的各种行动,其目的是为了主张、宣示、维系、巩固、保护以及扩大其对领地的控制权。领地行为有别于组织政治行为。尽管有一些研究已涉及领地行为的分类、测量,但目前领地理论尚未形成完整体系。未来研究应进一步拓展、延伸领地行为构念;对领地行为的前因、后果进行全面实证研究;并可将领地视角扩展至其他研究领域。

关键词:领地性;领地行为;心理所有权

中图分类号:F243.1文献标志码:A 文章编号:1002—5766(2012)01—0182—08

收稿日期:2011-09-22

*基金项目:上海市哲学社会科学规划青年课题“管理者工作领地行为研究”(2010EJY002);教育部人文社会科学研究青年基金项目

“知识员工心理所有权研究”(07JC630053);国家自然科学基金青年项目“知识员工反生产性行为的心理形成机制及干预对策研究”

(70601005)。作者简介:(1976-),男,湖南隆回人。讲师,经济学博士,研究领域是组织行为、人力资源管理与中国管理。E-mail :fd-penghe@gmail.com 。

一、引言

20世纪早期,领地行为最早在动物行为研究中被观察并得到深入研究。20世纪70年代后,研究者逐渐认识到领地行为也是人类的一种行为(Ed-ney ,1974),从而开始考察人类对物理空间的领地行为。2005年,领地行为概念由Brown ,Lawrence &Robinson (2005)正式引入组织行为领域中,并将研究范围从物理空间的领地行为延伸到组织背景下社会性对象的领地行为。

领地行为在组织中非常普遍。我们经常可以观察到组织成员表现出的各类领地行为,如个性化地装饰办公环境,将某些电子文档加密上锁,不愿意他人插手自己掌管的项目,

努力控制自己的信息,甚至不愿意分享自己的人际关系网络等。研究也发现,领地行为对个人和组织有着非常复杂的影响。一方面,领地行为具有正面作用,如个性化装饰办公环境可提高个体工作满意度,进而提高员工幸福感(Wells ,2000);但另一方面,领地行为也具有负面作用,如迷恋自我领地的营造而与周围环境和

同事疏离(Brown ,

Lawrence &Robinson ,2005),抵制有可能损害其领地的变革,甚至可能在组织中引发领地争夺大战等(西蒙斯,

1999)。领地行为能解释很多组织现象,日益得到研究者的关注。

领地行为是组织行为中非常前沿的研究领域。本文将对组织中领地行为的概念进行澄清,并在此基础上对领地行为结构、

影响因素以及结果变量等进行评述,并就未来如何开展领地行为研究进行分析,

期待能促进我国在此领域的深入研究。二、领地行为及与其他构念的关系

1、领地行为定义

大多数研究者将领地的概念局限于物理空间。Ardrey (1966)认为,领地就是一个空间区域———水、土地或者空气—

——动物或者群体会保护其免受它们的同种成员侵入;Brower (1965)认为,领地性就是一种倾向,有机体通过它来建立它们周围的物理边界,

声称对这些边界之内的空间或者领地具有权力,并保护它免受外来者的入侵;Pastalan (1970)认为,领地就是一个有限的空间,个体或者群体将其

2

81

2012年第1期(总第493期)

管理学动态

作为一个排他性的空间来利用以及保护。它涉及对地点的心理认同,占有态度的符号化,以及对区域内物体的安排等;Altman(1970)认为,人类领地性包括暂时的、持久的防御和反应型行为,包括对地点、人、物体以及思想的感知、使用和防御。领地性主要是满足个体或者群体的某种主要和次要动机状态;Sack(1986)认为,领地性就是个体或者群体通过划定或者宣称对某个地理疆域具有控制权而去影响或者控制人们、现象以及关系的企图;Tay-lor(1988)则认为,人类领地性是指情绪、信念以及行为相互缠绕的系统,它受具体地点、社会以及文化要素的影响,也与人和地点之间的交换(主要包括场景的管理、维系和表达)有关。

在组织背景下,个体领地不局限于物理空间,更重要的领地应该是非物理对象物。Brown等人(2005)拓展了领地性界定的边界,将领地性界定为个体对某个对象感受到心理占有感时的行为表达。这个对象物可能是物理空间,也可能是某个非物理的、社会性的甚至是看不见的对象物。Brown等人的定义具有重要的开拓性。但是,将领地性局限于“行为表达”的处理方法则将领地性内涵狭窄化了。正如Altman(1970)、Taylor(1988)等人所强调的那样,除了保护领地等行为表达之外,领地性还包括了个体对领地的认知以及相关的情绪状态等。因此,Brown等人(2005)将领地性等同于领地行为是不妥当的,领地性与领地行为属于不同的概念。为此,笔者给出如下定义:

(1)领地是指个体或者群体感觉到具有一定控制权的对象物。领地可以是物理空间,也可以是社会性的对象物;可以是可见的,也可以是不可见的对象物。工作空间、角色、任务、关系、想法、产品、团队、项目等都可以成为领地。

(2)领地性是指个体或者群体的一种保护领地免受侵犯的心理倾向,包括了领地认知、领地情感以及领地行为意向等三方面要素。领地认知是指个体或者群体对谁应该进入这个领地、谁应该看管这个领地以及哪些活动在这个领地是被允许的等知觉或信念。领地情感则是指个体或群体与领地以及领地相关人物之间的情感联结,既包括了与领地维系有关的积极情绪,也包括了当领地遭受侵犯后可能引发的负性情绪。领地行为意向则是个体或者群体努力保护领地免受侵犯的行为意图。

(3)领地行为是指个体或者群体从事的与领地相关的各种行动,其目的是为了主张、宣示、维系、巩固、保护以及扩大其对领地的控制权。领地行为的主要功能是调节个体与他人的边界。个体通过领地行为传递该对象物归其“所有”的信息,进而确立自己与他人的领地划界,维系对领地的占有感。组织中领地行为具有几个基本特征:一是社会性。领地行为不仅只是表达个体或者群体对对象物的依附感(“我喜欢”),更是通过其显示自己和其他人与对象物的关系不同(“是我的,而不是你的”“是我们的,而不是你们的”);二是排他性。领地行为会排斥他人对领地的控制;三是广泛性。个体或群体对组织工作中的许多方面都能体现到领地感并表现出领地行为,包括与其相关的工作空间、角色、任务、关系、想法、产品等等;四是多样性。领地行为包括了各式各类的具体行为,如小到把照片放在办公桌上的标记行为,大到在办公室中争权夺利行为。

2、与其他构念的关系

(1)领地行为与行使职权。在Fayol(1949)看来,职权是指“个体发布命令的权利和要求服从的权力”。职权是“一种存在于个人之间的关系”。当个体在权衡利弊后并最终决定接受来自某个人的指令时,职权就产生了(Duffy,1959)。行使职权与领地行为存在三个主要的区别:首先,职权是一种存在于个人之间的关系,而领地行为不一定局限于个人之间的关系。尽管领地防护行为(如“设法让自己的工作不受他人干涉”)更多涉及个人之间的关系,但领地标记行为(如“设法让自己的工作更具有独特性”)更侧重的是个人与其领地之间的关系;其次,行使职权严重依赖下属的接受度,但领地行为并不要求下级的接受;第三,行使职权通常带有强制成分,而领地行为更多是个体的自发行为,对他人不具有强制特征。

(2)领地行为与印象管理和保护面子。印象管理被定义为人们尽力影响他人对自己形象认知的过程(Rosenfeld,Giacalone&Riordan,1995)。保护面子是指为避免公开蒙羞而牺牲有形回报(Brown,1970)。印象管理与保护面子这两个构念的核心都涉及营造良好的自我形象,以满足自我认同的基本需求。领地行为也可满足个体的自我认同需求,因而,领地行为与印象管理、保护面子有一定的交叉

381

管理学动态

2012年第1期(总第493期)

性。但是,领地行为与这两个构念截然不同。首先,个体不仅是因为自我认同的需求而表现出领地行为,而且会因为效能的需求、依托的需求而表现出领地行为。相当一部分领地行为(如设法防止他人干涉工作)并非为了保护面子和营造良好形象,而是为满足自己的效能感和依托感。这些领地行为就不具备保护面子和印象管理的属性;其次,领地行为主要涉及的是个体与他人的边界划分。很多纯粹为营造良好形象却并没有涉及自我—他人边界的印象管理策略(如讨好、示弱等)和保护面子行为并不具备领地行为属性。

(3)领地行为与组织政治行为。组织政治行为是指那些不是组织角色内,但会影响或者尝试影响组织内部利害分配的行动,如溜须拍马、传播谣言、拉帮结派等(Farrell&Petersen,1982)。领地行为与组织政治行为之间存在一定重叠性,但两者属于不同构念。首先,两者具有重叠性,部分领地行为属于组织政治行为。根据资源依赖理论,组织中的权力与政治源于对稀缺资源的控制。领地就是组织中有价值的对象物,领地行为则是为保护、主张领地而采取的行动。个体从事领地行为的重要动因之一也是获得对某些关键资源的控制;其次,两者回答的问题不同。组织政治行为回答“如何通过影响他人去获取利益”;而领地行为回答“如何建立、保护并有效扩大自己的领地”。政治行为的核心是利益满足(Pfeffer,1981),但领地行为的诱发动因除涉及资源、利益的追逐之外,还有可能为满足个体的自我效能、自我空间需求(Pierce等.,2003)。同样,如果个体在以理性说服、结盟等手段去影响他人,而并不涉及领地建构、标记和保护时,这些政治行为也不具有领地行为属性;第三,组织政治行为的发生主要是个体理性计算的结果,而领地行为的发生则有更多情感性要素的作用,个体对领地的情感依附在领地行为中起重要作用;第四,组织政治行为包括影响策略、印象管理等都属于人际指向的行为,而领地行为除部分(主要是反应型防卫行为)涉及人际指向外,还有大量指向对象物本身(即领地)的行为(如标记行为)。

(4)领地行为与反生产行为。反生产行为主要指个体从事对组织或者组织利益相关者具有负面作用的行为(Spector等,2006)。反生产行为是从行为结果来界定的,而领地行为则是从行为目的角度界定的(即建构、维持、保护以及扩大领地)。领地行为中既有可能促进组织或其他组织成员的利益(如标记行为就会减少组织内的冲突),也有可能损害组织或者其他组织成员的利益(如为强化个人领地而进行争夺大战)。因此,部分领地行为可以视为是反生产行为。

三、领地行为的结构

1、组织中领地的分类

与动物领地性不同,人类可以对组织中诸多对象物(包括有形或者无形)具有控制感和心理占有感,因而同时具有多个领地。对于不同属性的领地,个体的领地行为会存在差异。

研究者对于生活场景中人类领地分类已有研究。Goffman(1972)将人类领地分为固定的、情境化的以及自我中心式的三类;Lyman&Scott(1967)将人类领地分为公共领地、家庭领地、互动领地、身体领地等四类;Brower(1965)将领地分为个人、社团、社会以及自由领地等四类;Altman(1975)将领地分为首要、次要和公共领地。但对组织中领地的分类尚未有研究。在笔者看来,物理性领地与社会性领地可以是一种比较有效的分类方式。但这样的分类仍然显得粗糙,有必要深入探讨组织中领地的分类体系,从而可以有效对各类领地展开深入研究。

2、组织中领地行为的分类及测量

领地行为分类主要是探讨不同领地对象下个体表现出领地行为的基本模式。Brown等人(2005)经过理论分析,认为领地行为主要包括标记行为和防卫行为两类。标记行为是指组织成员表现出的建构、宣示其对某个对象依附感的行为。包括两种类型的标记:身份导向标记行为、控制导向标记行为。身份导向标记行为是指个体有意地装饰、修正周围的环境,以反映其身份的行为。控制导向标记行为的作用是个体可以用于与他人沟通,告知他人,这个领地已经被主张,从而阻止他人进入、使用以及破坏;防卫行为的主要作用是维持和重铸领地。包括预期性防卫和反应性防卫。预期性防卫发生在领地受到侵犯之前,而反应性防卫发生在领地受到侵犯之后。预期性防卫主要依赖建立一些不容渗透的、富有弹性的边界,而反应性防卫可提供个体发泄情绪的窗口,可再次主张领地,也可防

481

2012年第1期(总第493期)

管理学动态

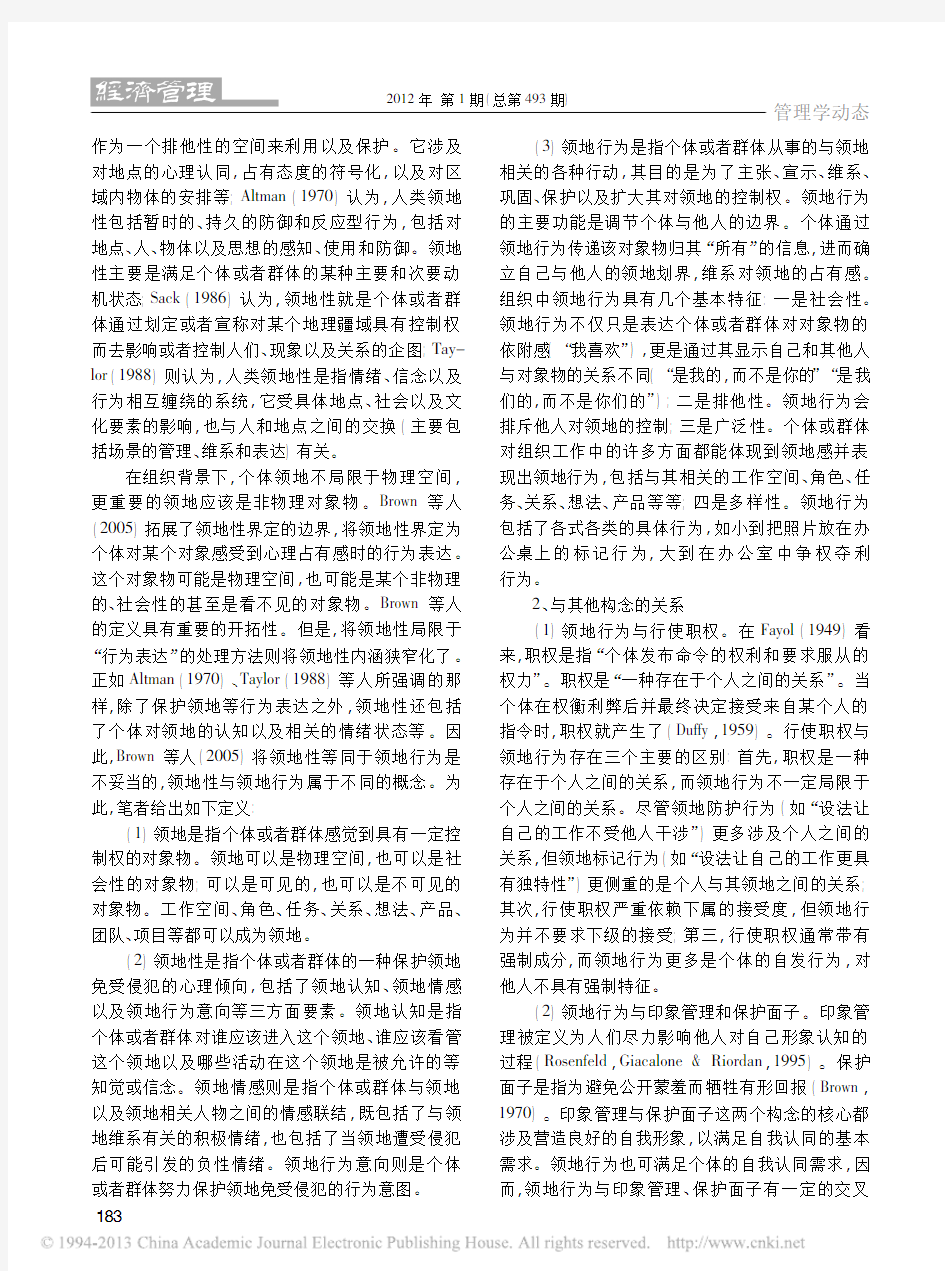

止未来侵犯。这四种基本领地行为的分类如表1所示。Law等人(1998)曾识别了多维构念与总体构念之间的三种关系:加总模型、潜变量模型以及剖面图模型。在笔者看来,剖面图模型用来描绘领地行为与其下辖的四个子维度之间的关系最为恰当。为推进领地行为的研究,最关键的就是能对其进行有效测量。然而,除Brown(2009)基于上述四类行为的分类框架发展出一个专门针对工作场所的领地行为测量量表外,目前尚未有针对其他非物理场所领地行为的测量量表开发研究。在笔者看来,测量工具的匮乏极大地限制了非物理空间领地行为的研究。

表1四类基本领地行为

行为类型功能举例背后理论

标记行为

身份导向的标记行为建构领地

将办公室个性化;在墙上挂出自己获得的奖状,获得的文凭,以显

示专业水平;在自己名字后面要写上一长串奖励和抬头以显示社

会地位;将孩子照片放在办公桌上以反映自己的个人生活

工作环境的个性化;印象

管理;自我认同理论;特异

性理论

控制导向的标记行为宣示领地

领导者将自己的办公区间与下属的隔开;在办公桌上写上名字;

在文件夹上标注自己的姓名

角色模糊理论

防护行为

预期性防卫维系领地给门上锁,以防他人侵犯;给特定文件夹设定密码;在楼下设前台

以防外人随意进出

自我防御理论

反应性防卫重塑领地个体会在入侵之后有负面情绪甚至产生过激反应。反应性防卫

行为包括抱怨等

挫折攻击理论;归因理论

资料来源:Brown等,2005。

四、领地行为的影响因素

在领地行为影响因素方面,研究者目前主要关注心理所有权这一重要变量。根据Pierce等人(2003)的定义,心理所有权是个体感觉到对象物就是“他(们)自己的”一种心理状态。具有三个基本特征:一是这个构念的核心是对对象物的占有感,它回答的问题是“我感觉什么是我的?”伴随一种强烈的“我的”、“我们的”情绪状态;二是心理所有权反映了个体与对象物之间的一种紧密关系(依附感),即对象物被体验为“延伸了的自我”、“我的东西成为‘我’的一部分”;三是心理所有权构念是复杂的,包括了认知成分和情感成分。个体要通过对对象物的知觉才能体验到心理所有权,并且体验到心理所有权会令人愉快,能满足个体的自我效能感。

Brown等人(2005)认为,心理所有权是领地行为的重要前置变量,并通过理论推演,得出一系列有关心理所有权与四类领地行为之间关系的命题:个体对某个对象的心理所有权越强,越有可能从事针对这个对象的领地行为;当个体越是相信其无法表达与他人的差异时,心理所有权与身份导向的标记行为的关系越强;心理所有权与控制导向标记行为的关系受到所有权模糊度的调节作用,即所有权属性越模糊,心理所有权与控制导向标记行为的关系越强;心理所有权与预期防卫行为的关系取决于个体对受到侵犯可能性的知觉,即个体越是感觉到可能受侵犯,心理所有权与预期防卫行为的关系越强;心理所有权与反应型防卫行为的关系受个体归因方式的影响,个体如果把侵犯责任归因为组织成员,则心理所有权与反应型防卫行为之间的关系越强。然而,除Brown(2009)简单验证了心理所有权与四种领地行为之间具有正相关之外,目前尚无其他实证研究数据验证上述命题。Brown等人(2005)将心理所有权界定为领地行为原因这一命题也有可能简化了心理所有权与领地行为之间的复杂关系。比如,在最近的研究中,Salari,Brown&Eaton (2006)发现,如果人们缺乏对周围环境的控制的话,就更可能表现出领地行为。人们完全可能通过领地行为,增加对领地对象物的熟悉度、卷入度以及控制度,进而强化心理所有权感。可见,需要进一步探查领地行为与心理所有权的关系。

除心理所有权外,其他变量也会影响领地行为。比如,有实证研究显示(Wells,2000),在办公室个性化上就存在性别差异,女性比男性的个性化程度更

581

管理学动态

2012年第1期(总第493期)

高,且男性和女性是基于不同的原因进行个性化的。

总体说来,尽管研究者已经开始关注领地行为影响因素,但研究者对组织变量、个体变量和个体领地行为之间的关系尚未进行深入研究。关于个体为何采取领地行为,目前仍然没有很好的理论加以描述。Dyson-Hudson&Smith(1978)曾将人类领地性视为个体进行资源保护的一种策略子集,从而以聚焦经济防御力的成本收益模型来探讨人类领地性的发生机制。按照这个模型,一旦从领地的资源利用模式中所获得的收益超过排他性使用以及保护该区域所需要的成本时,个体就会表现出领地行为。领地策略的成本收益比例主要取决于资源分配的模式。其中,最为重要的参数就是资源的可预测性和富余程度。资源越可预测,密度越高,经济防御力越强。因此,当资源越可预测、资源密度又很高时,个体就越会采取领地行为策略来保护资源。可见,这样的一种观点主要是从资源、经济收益角度来展开的。我们前面有关心理所有权的论述中已经阐明,个体从事领地行为并不完全由资源驱动,还有可能是自我效能感、自我空间感的需求。因此,未来除应该加强对领地行为资源动因的研究外,还需要考察个体其他需要与领地行为之间的关联。除此之外,还需要对个体变量(如个性要素、人口统计特征)以及组织变量(如组织文化等)与领地行为之间的关系进行深入考察,以完整勾勒出领地行为的发生机制。

五、领地行为对结果变量的影响

领地行为对个人、团队和组织均会影响。从个人层面来看,领地行为可能增加个体对组织的满意度和组织承诺感(Brown等,2005),但也可能对分享、合作以及朝组织目标的共同努力提出挑战(Brown&Robinson,2007),会阻碍知识分享(Web-ster等.,2008),分散注意力而降低绩效,疏远同事(Brown等,2005)。实证研究表明(Wells,2000),对办公场所的个性化调整或者装饰,通过工作满意度对员工幸福感起间接作用;公司有关办公室个性化的政策与组织幸福感有显著相关性。这说明,给予员工一定表现领地行为的机会,会提高员工的工作满意度,进而提高其幸福感。近期一项实证研究也表明,员工领地性与其知识保守显著正相关(Peng,2011)。

从团队层面来看,领地行为可能会强化组织内部凝聚力,却造成团队间的隔阂和冲突。从组织层面来看,高层管理团队表现出的领地行为可能会给组织带来各自为政的后果,并促发组织内政治氛围的产生,从而给组织绩效带来破坏性影响。但是,各高层人员维持一定领地行为也可能会有效维系各方之间权力边界,从而可有效减少组织内部冲突。但目前关于这些影响效果的描述大多数仍是理论推导,亟需实证数据的验证。

从以上分析可见,领地行为对个体、团队和组织的影响同时存在正面和负面效应。这给研究者的一个重要启示是,组织对待领地行为的策略可能既不是彻底消除,也不是放任。可能的策略之一是鼓励某些有利的领地行为,而抑制某些不利的领地行为。

总之,对领地行为结果的探索是领地行为研究中最有意义和价值的部分。但总体来看,目前对领地行为结果效应的实证研究仍然相当匮乏。在未来的研究中,有必要从各个层面(个体行为与绩效、团队行为与绩效、部门行为与绩效、企业行为与绩效)探索领地行为的影响,从而为组织加强对领地行为的有效管理提供理论基础。

六、领地侵犯研究

领地研究的一个重要主题就是领地侵犯问题。侵犯会损害个体的财产依附感、控制感,从而产生一系列后果,如挫折感、恐惧、悲伤、愤怒等。Brown &Robinson(2011)采用开放式问卷收集领地受侵犯的故事,然后进行变量编码,发现,侵犯威胁个体目标的程度越高、越是被归因为他人的责任,越是不公平,那么侵犯导致的愤怒越大;愤怒越大,会导致更大的反应型防卫行为。愤怒在目标障碍、不公正与反应性防卫行为之间起部分中介作用。目前,有关领地侵犯的研究存在三方面不足:一是没有研究者从理论上阐明,领地侵犯与心理契约遭受侵犯之间的关系如何;二是研究尚未考虑到侵犯类型的影响。Lyman&Scott(1967)曾识别了三种类型的空间领地侵犯:无正当理由使用领地、未经邀请跨越领地、使领地变脏乱。在组织情境中,领地侵犯也有不同类型,比如侮辱个体的领地、干涉领地、甚至抢夺领地。不同类型侵犯可能会导致截然不同的行为反应;三是当个体知觉到有可能出现领地侵犯时,个体在侵犯行为发生之前会发生预期性防卫行

681

2012年第1期(总第493期)

管理学动态

为,但这些预期性防卫行为包括了那些具体行动,其中受到什么变量影响,现有研究也未能进一步阐明。

七、未来研究展望

领地行为是重要的、普遍的、却又是被忽视的工作场所中的行为(Brown&Robinson,2007)。领地行为这一概念刚刚被提出,未来关于领地行为的研究应注重以下几点:

1、进一步完善、拓展领地行为构念

(1)领地行为本身的分类需要进一步探讨。目前,将领地行为分为身份导向的标记行为、控制导向的标记行为、预防性防护行为、反应型防卫行为四类,分别满足主张、宣示、维系、重塑领地的功能。但领地行为是否仅包括这四类,尚需要进一步的理论分析以及实证研究来验证。

(2)未来应加强对非工作空间等其他领地的研究。组织背景下领地行为的重要特征之一就是领地行为可以针对组织背景中的很多对象,不仅包括有形工作空间,而且包括无形的角色、创意等。目前研究仍主要停留在工作空间领地行为上,尚未对职责、角色、关系等非物理性领地展开深入研究。工作、角色、关系等社会性领地在工作场景中更为重要。相比物理工作空间的领地行为而言,个体对这些对象物所表现的领地行为对组织绩效、团队氛围等产生更显著的影响。未来,需要加强对除工作空间外的其他非物理性领地研究。

(3)应进一步探索不同层面的领地行为。领地行为不仅在个体层面发生,而且可能在团队、组织层面均存在类似现象。减少个体领地行为的办法之一就是强化群体领地性。如果组织成员将领地视为由集体分享的领地,领地行为可能就会大幅减少(Brown&Robinson,2007)。目前,绝大多数研究是从个人层面展开。未来,有必要探索群体领地行为这一构念的内涵、外延以及其相关影响。

(4)领地行为与一些已经在组织行为中得到比较充分研究的构念如政治行为具有一定的重叠性,需要从理论和经验证据上进一步澄清领地行为构念与这些相关构念之间的重叠性和差异性。尽管从理论上来看,这两者是不同构念,但我们尚需要实证数据的检验。对这些构念差异性的检验可以通过相关系数和验证性因素分析来实现。比如,当采集数据表明领地行为与政治行为的相关系数在中等大小时,就能证明这两个构念具有类似性但属于不同构念;但当两者的相关系数非常高(大于0.7时),则说明这两个构念具有过多的重叠性。

2、对领地行为的前因、后果进行全面的实证研究

目前,大多数有关领地行为的研究还停留在理论分析层面,实证研究成果很少(Brown,2009;Brown&Robinson,2011)。制约实证研究的重要瓶颈在于测量工具。除Brown(2009)开发出针对工作空间领地行为的研究量表外,目前尚无针对非物理空间领地行为的研究量表。因此,测量工具的开发是未来领地行为研究的关键。

从领地行为前置变量来看,主要关注心理所有权与领地行为的关系问题。但仅关注心理所有权并不能有效解释领地行为发生机制。未来,有必要探索个体行为动因(包括理性动因与情感动因)与领地行为之间的关系,以及某些个体变量(包括个性心理与人口统计变量等)和组织变量(如组织文化等)对领地行为的影响机制。此外,有必要深入探讨领地认知、领地情感与领地行为之间的关联。

从领地行为结果变量来看,未来,有必要探索个体领地行为与其工作绩效、主观幸福感、满意度、组织冲突、团队氛围等之间的关系。由于领地性同时兼具积极结果和消极结果,因此,尤其应该研究在何种情况下领地行为会产生积极结果,在何种情况下又会产生消极结果,并研究如何才能获取其积极结果而又不招致负面结果。

3、将领地视角扩展至其他研究领域

领地理论提供了一个洞察人类行为的有价值视角。未来,可基于该视角研究组织行为中一些传统课题。比如,Gardner等人(2008)曾将领地概念运用于专业服务公司(PSFs)的多元化经营分析中。基于领地理论的视角研究某些传统课题,可能取得一些富有意义的研究结果。

参考文献:

[1]Altman,I.Environment and Social Behavior:Privacy,Personal Space,Territory,and Crowding[M].Monterey,CA:Brooks/Cole,1975.

781

2012年第1期(总第493期)

管理学动态

[2]Altman,I.Territorial Behavior in Humans:An Analysis of the Concept[A].In L. A.Pastalan&D. A.Carson(Eds.),Spatial Behavior of Older People(pp.1-14)[C].Ann Arbor:University of Michigan Press,1970.

[3]Ardrey,R.The Territorial Imperative[M].New York:Atheneum,1966.

[4]Brower,S.N.The Signs We Learn to Read[J].Landscape,1965,(15).

[5]Brown,B.R.Face-saving Following Experimentally Induced Embarrassment[J].Journal of Experimental Social Psychology,1970,6,(3).

[6]Brown,G.Claiming a Corner at Work:Measuring Employee Territoriality in Their Workspaces[J].Journal of Environmental Psychology,2009,(29).

[7]Brown,G.,Lawrence,T.B,Robinson,S.L.Territoriality in Organizations[J].Academy of Management Review,2005,(30).

[8]Brown,G.,Robinson,S.L.Reactions to Infringement[J].Organization Science,2011,22,(1).

[9]Brown,G.,Robinson,S.L.The Dysfunction of Territoriality in Organizations[A].In https://www.doczj.com/doc/7016376574.html,ngan-Fox,C.L.Cooper&R. Klimoski(eds.).Research Companion to the Dysfunctional Workplace:Management Challenges and Symptoms[C].Edgar Elward Publishing,2007.

[10]Duffy,D.J.Authority Considered from an Operational Point of View[J].The Journal of the Academy of Management,1959,2,(3).

[11]Dyson-Hudson,R.,Smith,E. A.Human Territoriality:an Ecological Reassessment[J].American Anthropologist,1978,(80).

[12]Edney,J.Human Territoriality[J].Psychological Bulletin,1974,(81).

[13]Farrell,D.,Petersen,J. C.Patterns of Political Behavior in Organizations[J].Academy of Management Review,1982,(7).

[14]Fayol,H.General and Industrial Management(trans.by C.Storrs)[M].London:Pitman,1949.

[15]Gardner,H.K.,Anand,N.,Morris,T.Chartering New Territory:Diversification,Legitimacy,and Practice Area Crea-tion in Professional Service Firms[J].Journal of Organizational Behavior,2008,(29).

[16]Goffman,E.Relations in Public[M].New York:Harper and Row,1972.

[17]Law,K.S.,Wong,C.S.,Mobley,W.H.Towards a Taxonomy of Multidimensional Constructs[J].Academy of Man-agement Review,1998,23,(4).

[18]Lyman,S.M,Scott,M. B.Territoriality:A Neglected Sociological Dimension[J].Social Problems,1967,15.

[19]Pastalan,L. A.Privacy as an Expression of Human Territoriality[J].In L. A.Pastalan&D.H.Carson.Spatial Behavior of Older People[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1970.

[20]Peng,H.To Share or Hoard:Knowledge-based Psychological Ownership,Territoriality and Knowledge-hoarding[C].2011 Academy of Management Annual Meeting,San Antonio,2011.

[21]Pfeffer,J.Power in Organizations[M].Cambridge,MA:Ballinger,1981.

[22]Pierce,J.L,Kostova,T.,Dirks,K.T.The State of Psychological Ownership:Integrating and Extending a Century of Re-search[J].Review of General Psychology,2003,7,(1).

[23]Rosenfeld,P.R.,Giacalone,R. A.,Riordan,C. A.Impression Management in Organizations:Theory,Measurement,and Practice[M].New York:Routledge,1995.

[24]Sack,R.Territoriality:Its Theory and History[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,1986.

[25]Salari,S.,Brown,B.,Eaton,J.Conflicts and Friendship Cliques Related to Territorial Displays in Senior Centers[J]. Journal of Aging Studies,2006,(20).

[26]Spector,P. E.,Fox,S.,Penney,L.M.,Bruursema,K.,Goh,A.,Kessler,S.The Dimensionality of Counterproduc-tivity:Are All Counterproductive Behaviors Created Equal?[J].Journal of Vocational Behavior,2006,(68).

[27]Taylor,R. B.Human Territorial Functioning[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,1988.

[28]Webster,J.,Brown,G.,Zweig,D.,Connelly,C. E.,Brodt,S.,Sitkin,S.Beyond Knowledge Sharing:Withholding Knowledge at Work[A].In J.J.Martocchio.Research in Personnel and Human Resources Management[C].2008,(27).

[29]Wells,M.M.Office Clutter of Meaningful Personal Displays:the Role of Office Personalization in Employee and Organiza-tional Well-being[J].Journal of Environmental Psychology,2000,(20).

[30]安妮特·西蒙斯.领地争夺游戏:理解并终止工作中的地盘之争[M].上海人民出版社,1999.

881

2012年第1期(总第493期)

管理学动态

Territorial Behaviors Research:An Emerging Area in Organizational Behavior

PENG He

(School of Management of Fudan University,Shanghai,200433,China)Abstract:Territorial behavior has been studied initially in animal behavior literatures,and introduced into or-ganization behavior area recently by Brown,Lawrence,and Robinson(2005).Territorial behavior is an emerging topic in organization behavior research.Although there are some literatures on this topic,our knowledge about that is still in infant.The definition,theoretical building,and empirical test are still immature.

In this paper,I firstly discussed the definition of territorial behavior.Brown and his colleagues(2005)define territoriality as behavioral expression of psychological possession over the target.I think their definition is too nar-row by treating territoriality as a behavior construct.Territoriality includes not only the behavioral aspect,but also cognition and intention aspects.Therefore,it’s important to separate territorial behavior from territoriality.We then define territory as an object over which individual or group feels a certain control.Territorial behavior refers to the actions that are used to construct,communicate,maintain,restore,defend,and enlarge territory.Territoriality is defined as a psychological tendency of protecting territory from invading,includes territorial belief/cognition,ter-ritorial affection,and territorial behavioral tendency.I also identified the differences between territorial behavior and similar constructs(e.g.,political behavior,authority exercising,impression management,face-saving and counterproductive work behavior).

Secondly,the present paper reviewed the dimensionality and measurement of territorial behavior.The author argued that individual may have different behaviors in different territories;therefore it is important to identify the types of territory in organization.Brown et al.(2005)have identified four types of territorial behaviors:identity o-riented marking;control-oriented marking;anticipatory defense;and reactionary defense.He also developed a measure for territorial behavior in workspace.However,the more interesting and valuable territorial behaviors in or-ganization are directed to social object(i.e.,information and job).Lack of valid measure of territorial behavior o-ver social object has limited the development of this field research.

Thirdly,the present paper discussed the antecedents and consequences of territorial behavior.Psychological ownership is often treated as an important antecedent of territorial behavior.However,one study found that individ-uals are more likely to conduct territorial behavior when they feel lack of control over the environment.Thus,terri-torial behavior may reinforce psychological ownership.The relationship between psychological ownership and territo-rial behavior are more complex than expected.Although some scholars has investigated some individual variables (e.g.,gender),we still need to investigate how the individual(e.g.,personality)and organizational variables (e.g.,organizational culture)influence territorial behavior.There are also some studies that have discussed the consequence of territorial behavior.However,most previous studies focused on individual level.We are eager to know how territorial behavior influence team-level and organization-level performance.Another interesting topic re-lated to territorial behavior research is territorial infringement.The author argued that future studies need to answer three important questions:(1)the difference between territorial infringement and psychological contract violation;(2)how different types of infringement induce different reactions;(3)what is the underlying mechanism.

In conclusion,the author argued that future research should focus on improving and extending territorial be-havior construct,empirically investigating the antecedents and consequences of territorial behavior,and applying this perspective to other research areas.

Key Words:territoriality;territorial behavior;psychological ownership

(责任编辑:弘毅)981

第一章组织行为学发展历程概述 内容 ?一、组织行为学产生的历史背景 ?二、工业心理学兴起 ?三、人事心理学和工程心理学的出现 ?四、梅奥的“霍桑试验”及人群关系理论 ?五、勒温创建的群体动力理论 ?六、莫雷诺创建的社会测量学 ?七、马斯洛创建的需要层次理论 一、组织行为学产生的历史背景 ?19世纪末,资本主义得到发展:代表人物——泰勒:经济人 ?第一次世界大战:促进作用 ?第二次世界大战:工程心理学的发展,人——机关系,人——人关系,人——组织关系。?战后,:有必要建立一门研究人的行为的综合科学 一、组织行为学产生的历史背景 ?三个阶段: ?经典科学管理理论(1900-1927) ?人际关系理论等(1927-1965) ?权变思想(contingency approach)、系统理论(1965-now) 二、工业心理学兴起 ?工业心理学(industrial psychology)是应用于工业领域的心理学分支。它主要研究工作中人的行为规律及其心理学基础 ?工作环境是否适合于保证人的安全、健康和舒适,并保证生产的高效率,是工业心理学的中心问题之一。 ?第一次世界大战期间,军队装备的机械化,促进了工业心理学的发展。E.g.英国成立疲劳研究部、美国战后经验推广——人的重要性 ?重要贡献:人与机器设备之间的信息传递和互相适应 ?认知心理学的成果及客观分析人的心理过程的方法应用于解决自动化控制系统和大型国防工程 二、工业心理学兴起 ?科学管理之父--弗雷德里克·温斯洛·泰勒(1856—1915) ?科学管理理论的核心: ?管理要科学化、标准化; ?要倡导精神革命,劳资双方利益一致。 ? ?实施科学管理的结果是提高了生产效率,而高效率是雇员和雇主实现共同富裕的基础。因

文献综述的写法 本讲目录 文献综述的作用 文献来源 文献检索途径 阅读文献的技巧 文献综述的写作模式 撰写文献综述的基本要求 一、文献综述的内涵 文献综述是文献综合评述的简称。指在全面搜集、阅读大量的有关研究文献的基础上,经过归纳整理、分析鉴别,对所研究的问题(专题)在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面的叙述和评论。 综——即收集百家之言,综合分析整理 述——即结合作者的观点和实践经验对文献 的观点、结论进行叙述和评论 文献综述的作用 防止盲目的重复研究 帮助辨别本领域的研究前沿 帮助构思论证主题的理论框架、论证技术以及数据收集和分析方法 弄清前人对于该研究所持的不同解释或观点以及成功或不成功的论证工作,并为研究者自己的研究假设提供基础 二、文献来源 书籍 经济管理类期刊 管理档案 工作论文 报纸 1、书籍 专著 论文集 教科书 资料性工具书 科普读物 专著 就某一学科或某一专门问题系统全面地论述,多是作者多年研究的结果,有较高的学术水准。 名家名作。商务印书馆、上海三联出版社、中国社会科学出版社 林毅夫《中国的奇迹:发展战略与经济改革》《制度、技术与中国农业发展》 张五常《佃农理论》商务印书馆2001 论文集 某位专家或众多专家的学术论文,论题集中,观点各异,信息量大。 《管理科学季刊最佳论文集》《美国管理学会学报最佳论文集》《实验经济学论文集》 《中国企业管理的前沿研究》

教科书 阐述基础知识、基本理论、科研成果和有待讨论的问题等,教科书追求学术上的稳定性,名词术语规范,结构系统严谨,叙述概况,可读性强。 国外经典教材,如斯瑞波尔《农业市场经济学》、罗宾斯《管理学》《组织行为学》资料性工具书 就某学科有关问题的历史与现状、方法与结论以及各种争论观点作广泛客观的阐述,不涉及作者本人的见解,叙述简便,查阅方便。 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》《牛津法律大辞典》《企业管理学大辞典》 科普读物 面向广大群众的以普及经济学、管理科学知识为宗旨的通俗读物,提供实用类信息。 林毅夫《中国经济专题》 2、经济管理期刊 学术期刊——反映经济管理理论研究的动态与成果。《经济研究》《管理世界》《会计研究》 情报性期刊——文摘及复印资料,可反映某一特定课题的文献概况。人大书报资料中心《复印报刊资料》(月刊)《管理科学文摘》 普及通俗性期刊——介绍管理新思维、新观点、管理理论与方法。实践性强。《中外管理》《北大商业评论》 学术期刊 学术期刊经过同行评审,能反映最新的研究前沿和正在探索中的问题,是文献综述的重要参考文献。 情报性期刊经过重新筛选,也是可重要参考文献,但会有几个月的滞后期。 普及通俗性的商业期刊,观点没有经过论证和同行评审,只有一些数据和事实可以引用。但《哈佛商业评论》除外。 SCI、SSCI、CSSCI、中文核心期刊 SCI 《科学引文索引》(Science Citation Index, SCI)是由美国科学信息研究所(ISI)1961年创办出版的引文数据库,其覆盖生命科学、临床医学、物理化学、农业、生物、兽医学、工程技术等方面的综合性检索刊物,尤其能反映自然科学研究的学术水平。 SCI是目前国际上三大检索系统中最著名一种,其中以生命科学及医学、化学、物理所占比例最大,收录范围是当年国际上的重要期刊,尤其是它的引文索引表现出独特的科学参考价值,在学术界占有重要地位。许多国家和高校均以被SCI收录及引证的论文情况来作为评价学术水平的一个重要指标。 SSCI SSCI即社会科学引文索引(Social Sciences Citation Index),为SCI的姊妹篇,亦由美国科学信息研究所创建,是目前世界上可以用来对不同国家和地区的社会科学论文的数量进行统计分析的大型检索工具。1999年SSCI全文收录1809种世界最重要的社会科学期刊,内容覆盖包括人类学、法律、经济、历史、地理、心理学等55个领域。收录文献类型包括:研究论文,书评,专题讨论,社论,人物自传,书信等。Social Science Citation Index(2001年)收录社会科学领域内1,700余种最具影响力的学术刊物。 CSSCI CSSCI为《中文社会科学引文索引》(Chinese Social Science Citation Information)英文名称首字母缩写,是由南京大学研制成功的、我国人文社会科学评价领域的标

组织行为学案例分析 1、张林这一辈子 问题: 1.张林是一个什么类型的人?他的个性、他的需求是什么? 2.在与心理医生谈话的时候,张林的自我知觉有无问题? 3.张林的工作态度如何?对这样的人如何调动他的积极性? 4.张林现在的工作和过去的工作在多大程度上适合他?还有其他什么工作适合他吗? 5.张林的职业生涯设计与开发存在什么问题? 案例分析提示:这个案的5个问题,涉及了第二章个体行为的相关知识和理论。 1.张林是一个什么类型的人?它的个性和需求是什么? 从文中看,张林是一位工作稳定,从事药品推销行业的中年男性。他下过乡,恢复高考后,他上了财经学院,毕业后,他先后从事了三种共四份工作。他虽然几次调换岗位,并小有成就,但他并不得志,没有真正实现其自身价值。他对目前的推销工作是基本适应的,但与他的某些个性倾向,如态度、价值观是有矛盾的,也就是说,当前职业对他来说并非最佳选择。 张林的个性按照麦迪的个性性格类型属外向、高忧虑型;具有多血质气质。性格划分属于外向、独立、理智的类型。他的个性使他对当前的工作是能够胜任的,但有两点不相符合,一是他多年形成的正直、善良的价值观与他所在行业的经营目的和营销手段发生矛盾,二是他对自己所在单位所给的报酬也不甚满足,所以产生苦恼。 张林的需求侧重是分阶段的,既有物质的,也有精神的,在前期主要是要让自己的价值得到组织和社会的承认,努力寻找独立发展自我能力的机会,希望获得管理工作和获得提升。在后期,面临着妻子下岗和女儿上大学的心理与经济压力,则希望有较高报酬的、并且不与自己价值观念发生冲突的工作。 2.在与心理医生谈话的时候,张林的自我知觉有无问题? 张林的自我知觉有一定问题。主要表现在张林对自己还缺乏非常清醒和理性的认识。包括对自己的个性与专长最适合从事何种类型的工作和职业,自己在活动中所担任的角色,自己与他人和周围事物的关系,以及主体对自己诸方面的领悟与理解都存在一定问题,不是十分清楚,这一点在他前2项工作的选择过程中更为明显,以致造成前期择业和工作的失败。他的药品推销员工作,是经过能力测试后的选择,相对理性化了,因而也取得了较好的效果,但他仍然存在着困惑与痛苦,如他所说:生活中最大的困难就在于决定我作为一名职员究竟想干什么?至今我仍不能确定究竟何种类型的工作或职业最适合我。 另外,就一般意义来讲,人对自身的认识总是存在着一定的局限性,难以完全把握,正如俗话所说:“当局者迷,旁观者清”。因而张林寻求与心理医生的谈话和沟通,来抒发自己的内心感受和解决自我认知问题就是一个再正常不过的选择。 3.张林的工作态度如何?对这样的人如何调动他的积极性 张林的工作态度也存在一定的的问题。虽然他对工作是认真并积极的,也取得了一定成绩,但他对目前的工作与发展状况,仍然存在着某些矛盾状态和心理失衡。另外,他对今后的工作与职业发展,也存在着一定的堕性,有些安于现状,缺乏再发展和迎接挑战的动力。

组织行为学研究综述——对团队建设的研究 姓名:丁郡波 学号:09040501-30

组织行为学研究综述 ——对团队建设的研究一、对团队的认识 组织行为学是一门研究组织中人的行为的科学,而在组织行为学中最重要的部分就是组织中的个体这一部分,这里我主要研究其中有关团队建设的部分。 团队是一种群体,其成员具有互补的功能,致力于达成一个共同的目的或一组业绩目标,并共担责任。显然,这个定义有三个要素:成员具有互补功能、有完全共同的目标、能够相互分担责任,缺少人合体个因素都不能构成团队。 由于团队的广泛存在,其种类也就比较多。根据团队特征,科学家将团队分成以下几个类型: 1.目标或使命。这是团队的主要特征。有些团队被称为工作团队,它主要关心 的是组织所作的工作,关心产品或服务。另一类被称为工作改进团队,它主要关心的提高组织流程的效率及有效性。 2.存续时长。这个特征与时间有关。因而团队被分为临时团队(存在的时间有 限)与长期团队(只要组织存在就能存续下去)。 3.自治程度。这个特征关系到团队管理的自主程度。如果是领导为成员作出决 策,则成为工作组。如果成员可以自由作出关键决策,则成为自我管理团队。 4.权力结构。指团队与整个组织权力结构的联系。如果团队成员在自己的专业 领域工作,这种团队成为单一职能团队。如果团队中包括有不同特长的成员,则称为交叉职能团队。 5.存在状态:如成员亲自参与,则称为尸体团队,这是现在团队的主 要形式。随着网络技术的发展,成员通过电子手段会面,构成了虚拟团队。 通过建立团队,可以缓解竞争压力,有效处理复杂问题,更好地相应技术革新、紧跟节奏变化,做到少开销多做事等等,所以说组建团队的作用很大。 二、组建团队 (一)组建团队前要考虑些什么? 如果想要组建一个成功的团队,组织层、管理层、团队成员需要考虑他们各自应该考虑的因素。 1.组织层考虑的因素 首先做整体规划斟酌的—这是组织层关注的方面,往往超出具体团队的负责重点,如: ?公司面临的挑战。 ?选择迎接挑战的最适合的团体框架,一般是工作组还是团队,为什么? ?如果选择团队,哪种类型的团队最好。 ?团队成员及领导者需要具备的技能。 ?其他的补充角色,如发起人和管理层指导团队,可帮助创建团队并支持其长久发展。 ?借鉴本机构内部其他团队的经验和教训。 ?团队工作中需加强或改进的相关习惯规程、奖励体制、信息流通体制。

现代 交际 57金雪莲 张丽红 (吉林医药学院人文社科部 吉林 吉林 132013) [摘要]儿童在社会交往中所表现出来的谦让、帮助、合作和共享等有利于他人和社会的行为即为 亲社会行为。儿童亲社会行为的养成受着外在因素的影响。本文分别对亲社会行为的国内外研究进行了综述。 [关键词]儿童 亲社会行为 合作 [中图分类号]Q98 [文献标识码]A [文章编号]1009-5349(2010)11-0057-02 儿童亲社会行为研究综述 一、对于亲社会行为涵义的理解 亲社会行为(prosocial behavior)是个体社会化过程中的重要行为,对个体的社会性发展及社会适应具有重要的作用。有关亲社会行为研究始于20世纪二三十年代,到70年代出现实证研究,主要围绕合作、分享、助人、捐献等亲社会行为展开。 1972年,美国学者威斯伯在其《社会积极形式考察》一文中首次提出“亲社会行为”这一概念,他用这一词来代表所有的与侵犯等否定性行为相对立的行为,如同情、慈善、分享、协助、捐款、救灾和自我牺牲等。 此后,对于亲社会行为理解,不同心理学家,从各自的角度,给出了不同的解释,例如:亲社会行为是由那些对行为者无明显利益,但对接受者有益的反应组成(美国《心理学百科全书》);亲社会行为是那些任何以有益他人为目标的行为(Aronson,2004);亲社会行为包括任何帮助他人或目的是帮助他人的行为,不论助人者的动机如何(Taylor,2004)。 我国对于亲社会行为的研究是在20世纪80年代中后期。虽然起步较晚,但发展速度较快,已经取得了大量的学术成果。我国心理学学者对于亲社会行为涵义的理解也有着各自的见解:周宗奎认为亲社会行为一般与援助行为、积极性社会行为和利他主义在同样意义上使用,指个体帮助或打算帮助其他个体或群体的行为或趋向(1987);白利刚认为亲社会行为是指一切有益于他人的行为(1997);俞国良认为亲社会行为是指对行为者本身并无明显好处,而给行为的受体带来利益的行为(1999)。 儿童亲社会行为是指儿童在社会交往中所表现出来的谦让、帮助、合作和共享等有利于他人和社会的行为。 二、国外关于亲社会行为研究的现状 (一)研究变量更多更广,为更加准确地解释和预测亲社会行为的发生、发展,提供了更为充分的依据 例如,Knight等人考察了影响6~9岁儿童捐助行为倾向的心理因素。他们发现一些变量,诸如移情(同情心)、情感推理和对金钱的认知等,单独的这些变量与捐助行为之间的相关很低,但同时考察这些变量发现,可以对亲社会行为进行预测。日本近几年对亲社会行为的研究,也多集中在情绪认知、移情、自我等个体内在因素对亲社会行为的影响。 (二)统计方法逐步发展,更关注自然情境中所表现出的亲社会行为 例如日本学者运用录像技术较系统的研究了从幼儿到初中学生班级内自发的亲社会行为,结果显示,幼儿为每小时2.85次、小学五年级学生每小时1.38次,小学五年级学生自发的亲社会出现率多于初中二年级,证实亲社会行为出现率 并不随年龄的增长而增加。 (三)关注亲社会行为过程中社会信息加工过程与模式的作用 例如,Nelson和Crick(1999)最早对儿童亲社会行为进行了SIP模型的实证研究,发现亲社会儿童的确存在独有的SIP模式:友善的归因倾向而非敌意的归因倾向;关系性目标定向而非工具性目标定向;对亲社会行为反应做积极评价而对攻击性反应做消极评价。 (四)跨文化研究逐步发展 比如美国跨文化的研究显示,来自于非工业化社会的儿童往往有更多的利他行为,过于强调竞争和个人目标而非群体目标的西方社会儿童的利他测验分数比较低;随着年龄的增长,越来越多的中国儿童对从亲社会行为中赢得表扬持冷淡态度,他们把否认自己所做的好事看作是更加积极的行为,这是中国文化强调谦逊和虚心的结果,而相比之下,加拿大的儿童认为爽快的承认自己做的好事是应该的。Stewart与Sunita等人(2000)通过对西方和亚洲小学2年级的儿童进行跨文化研究,发现父母教养方式可以训练和强化儿童对他人的关注,并且儿童的道德推理能力与捐献行为相关。Nirmala与Sunim等人通过对72对中国和印度儿童(4岁)进行跨文化研究,发现集体主义文化对儿童的行为以及分享者和受助者之间的互动产生影响。 三、我国亲社会行为研究的现状 在短短十几年的时间里,我国亲社会行为的研究从无到有,从有到精,已经有了长足的发展,但也存在着不足。 (一)亲社会行为与年龄、性别的关系研究 宗爱东、李丹在研究中发现2岁儿童亲社会行为的性别差异不大,分析原因这可能与2岁儿童性别角色尚未定型有关。马娥、丁继兰采用自然观察的方法,对103名3~6岁幼儿进行为期一周的观察记录,对各年龄阶段幼儿自由活动时间中亲社会行为类型的性别差异进行了探讨,研究结果表明:各年龄阶段幼儿亲社会行为之间存在显著差异,即幼儿亲社会行为随年龄增长而增多;幼儿亲社会行为总体上性别差异不显著,但就每个类型的亲社会行为来看,分享和安慰存在显著的性别差异,其他行为性别差异不显著。刘志军等人的研究表明,高中生的亲社会行为不存在性别差异。 (二)亲社会行为与移情的关系研究 主要强调移情的认知、情绪情感两方面以及与其他因素的交互。丁芳在《儿童的观点采择、移情与亲社会行为的关系研究》一文中,由移情的认知成分之一的角色采择能力人手,发现儿童的道德判断与移情对其亲社会行为的影响有明显的交互作用;女孩在移情及亲社会行为表现上优于男孩。 收稿日期:2010年10月16日 责任编辑:景泉金雪莲:任职于吉林医药学院人文社科部。 (转56页)

燕京理工学院 YANCHING INSTITUTE OF TECHNOLOGY 《组织行为学》结业论文 题目:组织文化对员工需求的影响研究 专业:市场营销授课教师:于海艳 姓名:迟艳龙学号:130640035 班级:1302 学生学院:国际商学院学年:2014 —2015学期:第二学期 2015 年6月18日

组织文化研究文献综述 摘要 本人的论题为《组织文化对员工需求的影响研究》,无论从宏观还是微观角度来讲,文化因素无疑对员工行为具有重大的影响和巨大的意义。组织文化是组织成员在价值观上的共识和行为习惯上的一致,它贯穿于组织的全部活动,影响组织的全部工作,决定组织中全体成员的精神面貌以及整个组织的素质、行为和竞争能力,也对员工养成教育起着巨大作用。调动人的积极性是组织行为管理的目的所在,人员激励则是调动员工积极性的主要手段,也是形成良好组织文化的途径。明确员工需要、按需激励,是激励的指导原则,也是建立组织文化的现实基础。对组织文化的研究,将有助于我们对组织成员乃至整个组织行为的理解、预见和把握。 关键词:文化因素;组织行为;组织工作;员工需要

前言 组织文化,是指组织在长期的生存和发展中所形成的,为组织多数成员所共同遵循的最高目标、基本信念、价值标准和行为规范。他是观念形态文化、制度-行为形态文化和符号形态文化的复合体。组织文化是一种客观存在,无论它属于优良的文化还是劣性文化,它的存在是客观的。从一个组织诞生那一天开始,组织成员在长期的共同活动中,必然会形成一些独特的行为方式和风俗习惯,以及蕴藏其中的独特的价值观念。本文就是在组织文化构建日益受到关注的背景下,研究组织如何准确的构建具有自身特色的组织文化去帮助员工。

上海交通大学工商管理专业

管理学院、教授 上海市法华镇路535号上海交通大学管理学院 邮政编码:200052 电子邮件:verasjtu66@https://www.doczj.com/doc/7016376574.html, 电话:62932760 个人简介管理学博士,博士生导师,人力资源管理研究所执行所长。中国人力资源管理教学与实践研究会副会长;中国人力资源开发研究会常务理事;上海市劳动与社会保障学会人力资源专业委员会副主任;上海世博会志愿者培训专家导师;美国管理学术学会(AOM)会员。在复旦大学获学士和硕士学位,在上海交通大学获博士学位。 2003年作为研究交流学者,在美国新泽西州州立大学商学院研究跨国企业知识转移合作项目,1997年为美国康涅狄格大学商学院的访问学者,研修人力资源管理。2001年在香港科技大学研修管理研究方法。 作为第一研究者,获国家人事部第四届科研成果二等奖,上海市教学成果二等奖,中国人力资源开发研究会、中国人力资源开发杂志社科研成果一等奖,上海市精品课程《人力资源管理》负责人。 科学研究近年发表的主要论文 姜秀珍,顾琴轩,王莉红,金思宇,.错误中学习与研发团队创新:基于人力资本与社会资本视角,管理世界, 录用 王莉红,顾琴轩, 团队学习行为、个体社会资本及学习倾向:个体创新行为的多层次视角,研究与发展管理,录用 顾琴轩,姜秀珍,王莉红,青年公务员职业倾向影响实证研究,中国人力资源开发,2011(4),13-19 Qinxuan Gu,Yingting Gu. A Factorial Validation of Knowledge-Sharing Motivation Construct. Journal of Service Science and Management, 2011(1),59-65. Qinxuan Gu, Lihong Wang, Judy Y. Sun and Yanni Xu. Understanding China’s Post-80 Employees’ Work Attitudes: An Explorative Study. Journal of Chinese Human Resource Management,2010( 2), 74-94. 王莉红,顾琴轩, 许彦妮, 组织人力和社会资本与探索性和拓展性绩效:知识共享中介效应, 人力资源管理评论,2010(1),39-50 顾琴轩,王莉红,人力资本与社会资本对创新行的影响:基于科研人员个体的实证研究,科学学研究,2009(10), 1564-1570 顾琴轩,傅一士,贺爱民,知识共享与组织绩效:知识驱动的人力资源管理实践作用研究,南开管理评论,2009(2), 59-66 王莉红顾琴轩,人力资本与社会资本对创新行为的影响:跨层次模型研究,工业工程与管理,2009(5), 91-97 顾琴轩,田相庆,王莉红,职业倾向对组织承诺与留职意向影响研究,工业工程与管理,2008(5),106-112 孙锐顾琴轩,基于问题解决的科技创新人才能力培养策略研究自然辩证法研究,2007(11), 95-99 顾琴轩、石金涛,员工股权激励:一项反思性案例研究,管理评论,2007(10),30-36 顾琴轩陈亮,优化劳动力派遣用工体系研究?D?D以某汽车公司“星级劳务工”模式为例,中国人力资源开发,2007(4) 卢慧顾琴轩,绩效考核,你究竟惹了谁?中国人力资源开发,2006(9), 顾琴轩杨彩玲,技术人员的职业倾向与职业满意、组织忠诚研究,科学学研究,2006(2),

唐代三大地域文学士族研究 述评 高春艳 (西北大学新闻传播学院西安710069) 李浩教授致力于唐诗研究、唐代园林研究方面有年,且已有不少创获。近十年来,他又潜心于唐代文学士族研究,先后推出 唐代关中士族与文学 (台湾文津出版社,1999年6月)、 唐代三大地域文学士族研究 (中华书局,2002年10月)两部专著,拓展出一个新的学术领域,提出一系列引人注目的观点。除章培恒、王水照两位的书序外,胡可先、朱玉麒、曾大兴、刘欢等学者也曾经撰文评介 唐代三大地域文学士族研究 一书,国内外二十多所高校和研究所的博硕士论文援引本书的观点并将该书列为重要参考文献,日本唐代文学界的学者已将此书翻译为日文在日本出版。2008年中华书局又推出该书的增订版,与初版相比不仅增补了两篇专论,而且增添了许多新材料,对文字也作了进一步修改打磨,总体上看更为精善。 综观全书,印象最深的是作者取法乎上、锐意创新的学术精神。 绪论 开篇,他首先盘点唐代文学研究现状,承认其成果辉煌、大师荟萃,却不苟同已无作为之处。他认为,!唐代文学研究结束了圈地淘金的早期开发阶段,才刚进入有序规范的中期发展。??体大思精、牢笼百代的学术巨著仍有俟来日。换言之,21世纪更需要一批能汇通古今、融合中西的学人,本领域呼唤新世纪学术大师的出现。#正因有这等志向和宏愿,使他能在具体的研究过程中,广泛征引古今中外的学术文献,综合盘点前贤时彦的学术成果,撷取钱穆、陈寅恪、谭其骧、毛汉光、艾尔曼、包弼德、波斯信义等一批国内外名家大师的学术观点,之后融会贯通,推陈出新,开拓出一方属于自己的学术领地,用心撰构自己的学术著作。论及该书的学术特色,主要体现在三个方面。 一是研究视角新颖宏阔。20世纪80年代以来,已有不少学者把士族研究和文学研究结合起来,关注文学地域性研究的也不乏其人,但是,自觉将!地域?家族#相结合,拈出!唐代文学士族#的新概念,着重研究唐代区域文学士族发荣滋长的!内在理路#与!外部环境#,并不断有相关成果推出,李浩无疑居于此领域的前沿。他此前推出的 唐代关中士族与文学 已就唐代关中地域文学作了深度探讨。在 唐代三大地域文学士族研究 中,他进一步提出!唐代三大地域#的概念,总结出三大地域独特的文学传统,着重以关中、山东、江南三大地域的文学士族为考察对象,系统论述唐代士族的崛兴、分布、流动、衰落以及相互间的冲突、交融、整合的历史过程,揭示了唐代文学士族在空间分布方面的嬗变轨迹,俨然一幅角度新颖、视野宏阔的唐代文学地图。 二是研究方法多元并举。作为文学史研究,该书自觉运用文本研究、文献考证、谱牒研究以及层次模式理论等文学和史学的基础研究方法,其特色在于以文化地理学之人地关系理论为指导,应用陈寅恪的!地域?家族#研究方法,体现出扎实严谨的学术功底。例如,学术界最流行的看法,到了唐代,士族作为一个阶层已不存在,或认为士族衰微没落不可救止,但作者通过对唐代文献中的!清流#、!衣冠#、!衣冠户#等相关概念加以辨析,提出!文学士族#的新概念,与东汉!经学世 收稿日期:2009-02-24 88

组织行为学课程论文 中国社会组织发展研究文献综述 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名:

中国社会组织发展研究文献综述 摘要:自改革开放以来,我国的社会组织得到恢复发展,在很大程度上彰显了我国新型社会发展的活力,社会组织的发展迎来一个新的契机。社会组织是衡量一个社会是否良性运行和协调发展的重要要素,也是社会自由发展面貌的充分体现。研究我国社会组织的发展情况,对于突破当前社会组织面临的角色困境与今后的转型具有现实意义,文章将对社会组织的健康发展进行进一步合理探索。 关键词:社会组织;发展;文献综述 一.中国社会组织发展概述 “1978年改革开放以来,随着计划经济政策造就的‘总体性社会’的逐步解体,由市场经济建设和社会转型需要所推动的我国各类社会组织逐步恢复生机并蓬勃发展起来,成为我国社会进步的重要表征。”[1]“社会组织,又称‘民间组织’、‘非政府组织’,泛指那些在社会转型过程中由各个不同社会阶层的公民自发成立的、在一定程度上具有非营利性、非政府性和社会性特征的各种组织形式及其网络形态。这些组织中通常包括各种冠以‘学会’、‘研究会’、‘协会’、‘商会’、‘促进会’、‘联合会’等名称的会员制组织,以及包括基金会和各种民办学校、民办医院、民办社会福利设施等各类公益服务实体在内的非会员制组织。改革开放30年来,,我国的社会组织经历20世纪80年代的兴起与繁荣,90年代的转型与规范管理,近年来开始呈现出许多新的特征和趋势。”[2] 2006年以来,中国社会出现了越来越多的社会组织,伴随经济社会的发展和转型,中国社会组织的发展中出现了许多新特点。 社会组织从数量增长转向结构优化。在2006年以前,社会组织在数量上呈现为快速增长,但近年来社会组织的数量增长明显放缓。在数量增长减缓的同时,社会组织发展中出现了较为显著的结构优化趋势:一是基金会等资助型组织、支持型组织发展迅速;二是城市基层的社区社会组织空前活跃;三是社会组织之间特别是草根社会组织的横向联系趋于紧密,社会组织网络化趋势加强;四是社会组织中的各种服务类组织发展较快,公益资源较多地向服务领域集中,政府购买服务也主要向服务类社会组织倾斜。 社会组织的资源结构发生显著变化。2008年汶川特大地震发生后被誉为“井喷式”的公益慈善捐赠与志愿服务热潮,带动了中国社会组织资源供给格局的显著变化。主要体现在:一是资源供给主体发生显著变化,多元主体开始取代单一主体;二是资源供给规模发生显著变化,开始出现大型乃至于巨大型基金会,政府购买服务的支出规模也在急剧增大;三是长期制约中国社会组织发展的资源约束有所缓解并有望在不久的将来得到根本改善。 二.中国社会组织发展的困境 第一,“按照社会组织的角色理论来分析,当前中国社会组织的发展遭遇到一个很大的瓶颈,一方面政府和公众对社会组织的培育寄予很大的期待,或者说社会组织承担的角色期待很高;另一方面,从社会组织的角色实践来看,社会组织在现实中的发展面临着许多制约性的因素,其中最为主要的是社会组织的自身能动性有待发挥,行动力也多有不足,由此导致社会组织的角色功能难以实现。就政府对于社会组织的角色期待来看,主要体现在以下两个方面:第一,社会组织常常被看作是政府管理的‘减肥剂’在市场经济条件下,有些问题已经不能单

晕轮效应对亲社会行为动机归因的影响 ——亲社会行为动机归因的社会(身份)匹配效应 1.亲社会行为 1.1利他主义 研究者对亲社会行为、助人行为、利他行为等概念的界定莫衷一是,但总体上均从亲社会行为的行为表现、行为动机和行为效果三个方面进行阐释。 一般而言,亲社会行为在概念上要比利他主义广泛,而利他主义(altruism)是最高意义上的亲社会行为。沙莲香将利他行为定义为不期待任何回报的亲社会行为,并概括了利他行为的四个特征:①利其目的是有益于他人,而不是自己的私利;②一种自觉自愿的行为,不是迫于外面压力;③不求任何回报的; ④具有自我牺牲性,需要个人付出一定代价,但个人并不计较。 石里克从纯度、程度、广度三个维度来衡量利他行为1,从纯度上可将利他行为分为两种类型,其一,可称作“软”利他行为,即以寄希望于受惠者日后将施惠于己为动机的利他行为。其二,可称作“硬”利他行为,即行为者并不指望从受惠者的回报中取得满足,只是单纯从利他行为本身获取满足。从程度考虑,“硬”利他行为又可分为两种情况:有限的(或适度的)“硬”利他行为何无限的(或彻底的)“硬”利他行为。 1.2亲社会行为 由于对于利他行为,研究者时而从行为角度考,时而又结合当事者的行为动机考虑,难有定论,所以本研究将采用亲社会行为这一概念。 亲社会行为(pro-social behavior)泛指一切符合社会期望而对他人、群体或者社会有益的行为,其行为的后果是给行为的受体带来好处。关于亲社会行为的大部分文献都不考虑行为者的动机2,它是一个连续体,从最无私的利他行为,到完全被自己利益驱动的助人行为。 归结亲社会行为的研究,有如下特点:其一,在研究视角上,许多研究者从亲社会行为的起源、机制和发展过程出发,探讨其本质特征及其影响因素。其次,在研究被试上,为了避免被试受社会赞许性的影响,研究者大都选择婴幼儿、儿童为研究对象,对青年以及成人的亲社会行为研究甚少。最后,在研究方法上,以往的亲社会行为研究多采用观察法、访谈法、假设情境测验法、评定法、同伴提名法、问卷法和自我报告法,也有采用实验室实验;卡利罗斯基采用由一些小故事构成的“不完全投射测验”来编制“亲社会行为动机调查表”,这其实类似于假设故事情境,即在某些亲社会行为场景故事后,附有被选的动机及其他社会认知选项。 2.亲社会行为动机归因 任何一个行为,其行为主体本身具有某种动机,而处在“事外”、作为知觉者的人们对其动机也会形成某种知觉、判断——这正是社会行为和社会认知研究中归因理论的研究领域。所谓归因(attribution),就是指人们对自己或他人行为的原因知觉和判断。原先的归因研究主要集中在成就领域的自我归因和个人动机方面,Weiner将归因从总体上分为两种:其一是自我归因(intrapersonal attribution)或个人归因,即对自身行为结果的原因的知觉;其次是人际归因(interpersonal attribution)或他人归因,即对他人行为结果的原因的知觉。本研究的“动机归因”主要指第二种,即对他人亲社会行为的原因的知觉。 由于归因和动机紧密联系在一起,本研究在论述中,不将它们做出区分。研究者主要动机归因的理论、模型、偏差进行研究,也有对其类型进行的研究。目前有关亲社会行为的动机理论有两种研究取向:一是利他取向的亲社会动机理论, 包括基因决定论模型、移情利他主义假设、消极状态缓解模型、移情式快乐假设;二是利己取向的社会交换理论3此不具体展开。(附表一中有部分亲社会行为动机归因的罗列) 巴塔尔(Bartal)根据行为的目的不同,将亲社会行为分为利他行为和偿还行为。斯陶布(E?Staub,1984)用亲社会价值取向来表示人们帮助他人的动机和目标,认为亲社会价值取向体现了三种动机源:一是作为利他的无私行为的动机源,其目的在于帮助他人,是以他人为中心的;二是以规则为中心的道德取向为特征

组织行为学经典文献 一、心理契约 1、契约违背和变更 心理契约是由组织形成的个体信念,是有关组织与个体之间的一个互惠交换协议的条款及条件。 契约的违背主要有三种,一种是疏忽所致,愿意并能够履行契约,但理解分歧导致一方做出与对方理解和利益不相符的行为,一种是契约中断,愿意但没有能力履行契约,比如企业倒闭。还有一种是契约破裂,能够但不愿意履行契约,说好本工作不加班却频繁要求加班。 什么时候最有可能发生契约违背:有冲突的历史,存在低信任;存在社会差距;外界存在契约违背的样例;契约违背物质回报高;一方没什么重要性。 当契约被违背时,员工的反应受情境和个人特质影响。情境方面,比如其他人都选择辞职,员工往往也选择辞职,或者其他人通过抱怨解决了问题,员工往往也会抱怨。个人特质方面,男性多属于权利敏感性,而女性则更多属于利他型。 就反应类型来看,主要可以分为以下两种,一种是辞职,如果交易是契约型的,企业获得有潜力的员工很容易,双方关系相对简单,或者尝试弥补已违背的契约但无效,那么员工往往会选择辞职。而不辞职的员工会有三种应对:提意见,忠诚或者忽视。提意见是积极向上级反映契约的违背;没有反应的沉默代表了一种忠诚,疏忽分为主动或者被动两种,被动地疏忽例如磨洋工,主动的疏忽包括故意破坏等。 契约违背并非契约的终止,人们对契约违背的反映方式取决于对违背者动机,行为及造成多大的损失的归因。双方关系的紧密度和质量不仅影响对契约违背的容忍度或者契约的解除,而且影响双方改善关系的能力。 2、人是组织成功的第一要素 苹果公司将员工分为3类,希望吸收和保留更多A类员工,辞退C类员工,先后裁员20%,10%,14%,并降薪。。。导致恶性循环,直到乔布斯开发了新的产品并且重视人的力量才得以扭转困境。 研究表明,高参与,高绩效、高承诺管理会带来巨大的经济回报。成功组织的其中做法: 1)就业保障,即通过牟宗方式来确立保留员工的承诺。 2)选择性雇佣,确保从一开始就雇佣到合适的员工。这就要求企业要有大量可供选择的应聘者,组织知道在应聘者中什么是可供选择的关键技术及其特征,仔细考虑员工与职位的匹配性,并主要通过培训难以改变的重要特征来选拔员工。 3)自我管理团队和分权化是组织设计的基本因素 4)基于组织绩效的相对较高的权变薪酬 5)广泛的培训 6)减少地位的差异性 7)共享信息 以常熟开关厂为例,就业保障方面,公司承诺不解雇员工,只要员工进入到企业,愿意在企业继续工作,就不会被解雇。对于一线工人,常熟的技校有专门培训的学生,技术过硬即可进厂。对于技术层管理层人员,要首先进入公司的博士后工作站,参与企业的研发项目,双向选择之后进入企业。公司采取扁平化组织,分权化设计,对于研发部门,设计多个不同的研发项目部门,每个部门都有一定的话语权。员工的工资除了基本工资之外,还有月度奖金,半年度奖金和年度奖金,权变薪酬较高,激励员工努力工作。培训方面,公司对于新入职的员工都要进行一定的培训,使其熟练掌握上岗所需的技术。扁平化的组织本身就减少了地位的差异性,同时,每年年终,管理层的所有分红的15%要捐赠出来分发给全体不是股东的员工,一定程度上减少了地位的差异性。在最初的全员持股计划中,是全员参股,员工一人一股,管理层不过才一人三股,差异非常小。共享信息方面,常熟开关厂设有常开报,且有专门的部门和责任编辑,每月两刊,确保让员工了解公司正在进行的各项事务。 最后,常熟开关厂对人的重视还体现在员工学习方面,只要员工能够通过任意学校的入学考试,便可全脱去读书,公司负责读书期间所有的费用,工资照发,外地学习的住宿费用等全部报销,以此激励员工接受更高的教育。寒暑假期间,员工可将自己的孩子带到常开的幼儿园,企业负责安排专门的老师帮助员工看孩子。 第二章:管理者的工作 1、关于管理者工作的四个神话和事实

组织行为学课程论文 心理契约理论文献综述 2009年5月22日

心理契约理论文献综述 摘要:心理契约是维系组织和员工关系的心理纽带,是维持和发展员工与组织间关系的内在力量。在人才竞争日趋白热化的今天,心理契约是企业留住核心员工的关键要素之一。因此,研究如何有效的管理心理契约具有重要的理论意义和现实意义。本文从国内外对心理契约的研究文献资料入手,分析了心理契约的概念和维度,并对其在国内人力资源管理上的研究应用进行了综述。 关键词:心理契约,人力资源管理,综述 一、引言 自20世纪60年代以来,心理契约就被引入了管理领域。从80年代中期开始,全球企业竞争加剧,高科技的引入和低人力成本的追求,使企业裁员、组织合并、重组、缩减开支、新管理手段的运用等成了普遍现象,而与此伴随的则是雇员忠诚度的明显降低,心理契约的研究通过探寻组织动力,给许多尚不清楚的组织现象,例如:可感知责任的作用、委托人与代理人、组织与员工关系等问题以强有力的解释。同时,心理契约能够帮助企业积极应对新经济环境下雇佣关系的急剧变化,改善员工工作态度、提高组织绩效和员工满意度。因此,在人力资源管理领域对心理契约的研究在80年代又出现了一个新的高潮。 二、心理契约的概念和内容 “心理契约”(Psychological Contract)是“个人将有所奉献与组织欲望有所获取之间,以及组织将针对个人期望收获而有所提供的一种配合。”心理契约是存在于员工与企业之间的隐性契约,其核心是员工满意度。虽然这不是有形的契约,但却发挥着有形契约的作用。 企业清楚地了解每个员工的需求与发展愿望,并尽量予以满足;而员工也为企业的发展全力奉献,因为他们相信企业能满足他们的需求与愿望。其意思可以描述为这样一种状态:企业的成长与员工的发展虽然没有通过一纸契约载明,但企业与员工却依然能找到决策的各自“焦点”,如同一纸契约加以规范。 如果将员工的任务分为封闭式和开放式,将雇主提供的报酬分为短期和长期,我们也可以发现4种类型的心理契约:交易型,有详细的任务,雇主提供短期

市场营销管理专业攻读硕士学位研究生培养方案一、培养目标市场营销的硕士研究生培养目的是较好地掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,拥护党的基本路线,具有正确的世界观、人生观、价值观,遵纪守法,具有较强的事业心、职业道德与责任感,愿意为祖国和人民的事业贡献自己毕生力量,身心健康,具有较强的开拓精神和较强应用能力的高层次工商管理人才。学生应掌握坚实的经济、管理理论基础和系统的市场营销管理理论与知识,了解国内外企业市场营销管理领域的理论发展趋势和掌握营销学科的科学研究方法,具有独立地从事科学研究、高等学校教学工作,或从事企业(公司)综合管理,或部门经营管理的能力,熟练地掌握一门外国语言,鼓励学习第二门外国语(达到初级以上水平)。二、研究方向1、组织市场营销:主要研究企业间的营销管理活动。2、消费者市场营销:主要研究消费者的行为模式和企业营销策略。3、网络营销:主要研究网络环境下消费者的行为模式和基于网络的营销创新。4、营销战略:主要研究企业如何根据市场环境变化进行营销战略选择和管理。 5、品牌管理:主要研究品牌的内涵与资产管理以及品牌营销策略。 6、渠道管理:主要研究营销管理中的渠道模式与管理策略 7、服务营销:主要研究服务产品营销和服务营销模式。 8、广告管理:主要研究企业的营销传播策略与广告模式。 9、市

场调查与分析:主要研究市场营销中收集数据,分析数据和撰 写报告方法。三、学习年限1、学制为三年,最长学习年限不超过四年。其中课程学习 1.5年。原则上第一、二学期以课程学习为主,第三、四学期以调查研究和参与课题研究为主,第五、六学期以撰写硕士学位论文为主。第三学期末开展中期考核分流工作。2、申请提前毕业的硕士研究生在校学习年限不得少于两年。四、课程设置及学分要求本专业研究生至少应修满42学分的课程(不含非本专业研究生的补修课),其中,课程学分总数30学分(公共必修课5学分;一级学科共同必修课通开课8学分;研究方向必修课6学分;其余为选修课学分,其中公共选修课0-2学分);实践环节2学分;学位论文10学分。 研究生可以选择本专业开设的专业选修课,也可以选修相关专业的专业课,但选修的本专业的专业选修课应在3门课6学分(含)以上。跨专业入学和以同等学力入学的研究生,须补修2门本科生必修课并取得合格以上成绩,该成绩不计入学分。 补修课不及格不能参加硕士学位论文答辩。五、学位论文1、论文选题:学术型硕士学位论文选题应密切结合学科发展与国家经济和社会建设需要,要求具有一定的理论创新与应用价值,并经导师审核同意后方可开始学位论文研究工作。同时,论文选题还必须通过中期考核的检查,根据指导小组的意见进行研究内容的修改与完善。2、开题报告:为保证培养质量,

一、选题背景及研究现状评述: ,书法作为中国最古老地艺术形式之一,其实也是最具有“中国特色”地.其实写字地好处并不仅仅在于实用,其更大地意义在于,练习写字地过程,实际上就是陶冶情操、培养审美能力、提高文化修养地过程. 、信息化社会地来临使现在地小学生从刚开始学习就步入了少纸、无纸时代.但随着他们敲击键盘地速度越来越快,小学生地字却越写越难看,就连家长和老师大都也认为字写得好不好已经无所谓了.因为现在学校地教学水平主要体现在升学率上,学生写字好坏对升学基本没有什么影响,导致目前对写字教学不够重视,质量下降. 、长期以来,由于对语文学科性质和任务不明确,尤其是受到应试教育所带来地种种消极影响,小学写字教学没有得到应有地重视,更是缺乏系统地研究,导致写字课教师指导无计划.忽视写字过程中地写字姿势,写字习惯地培养,忽视写字兴趣地培养;重视开展书法兴趣小组以培养尖子,忽视了面向全体 针对中小学普遍不重视写字教育地状况,新课标指出:“规范、端正、整洁地书写汉字,是学生终身学习能力地基础.养成良好地写字习惯,具备熟练地写字技能,具有初步地书法欣赏能力,是现代中国公民应有地基本素养.”无论是从实用地角度,还是从培养综合素质考虑,写好字都大有裨益.写字教育地关键时期是中小学.写字教育也是素质教育.中小学生不一定要成为书法家,但至少应该把字写得清清楚楚.所以,中小学校应该切实地按照教学大纲地要求,绝不能把“写

字”这门课完全荒废.基于以上认识,我确立了《小学语文中年级写字教学地有效性研究》这一课题,通过优化写字教学管理,优化写字教学过程,优化写字教学评价和提高教师写字教学水平,形成写字教学高效有序地运行机制,大面积地提高写字教学地质量,从而促进学生素质地全面提高. 研究目标:二、课题研究目标及主要内容: .全体学生都知道怎样才是正确地写字姿势,并努力在向良好写字习惯这个目标靠近;初步养成写字时正确地握笔和坐姿. .形成写字前认真观察、思考和努力写规范字地习惯;养成“提笔即练字”地习惯. .教师课堂板书逐渐工整、规范,使练字能较快地服务于课堂教学. 研究内容: 、执笔与坐姿地渗透;基本笔法地渗透;笔位原则地渗透;结构原则地渗透. 、加强写字教学环境地布置.一个良好地写字环境能激发学生字字地兴趣,诱发孩子创造地动机,提高孩子写字地水平. 、把写字教学深入到课堂教学领域. 、开展写字竞赛. 、加强写字教学经验总结. 三、本课题采用地研究方法: 、文献资料法:收集国内外相关资料,借助他人经验,指导