摘要:随着集成电路设计水平和ic制造工艺水平的快速发展,在单芯片上集成微电子应用产品所需的所有功能的系统芯片(soc)得到广泛应用。系统芯片(soc)开发的核心是微处理器ip 核,实际上多数公司和研究机构不具备开发自己的处理器的能力,较为普遍的做法是购买已成产品的微处理器ip核,但是这需要支付为数不少的使用许可费用。还有另一种选择,即使用开放源代码的微处理器ip核。本文介绍了leon系列微处理器的软核架构、在soc设计中的优势以及片上总线。

关键词:leon;可配置性;可移植性;amba

1leon软核架构介绍

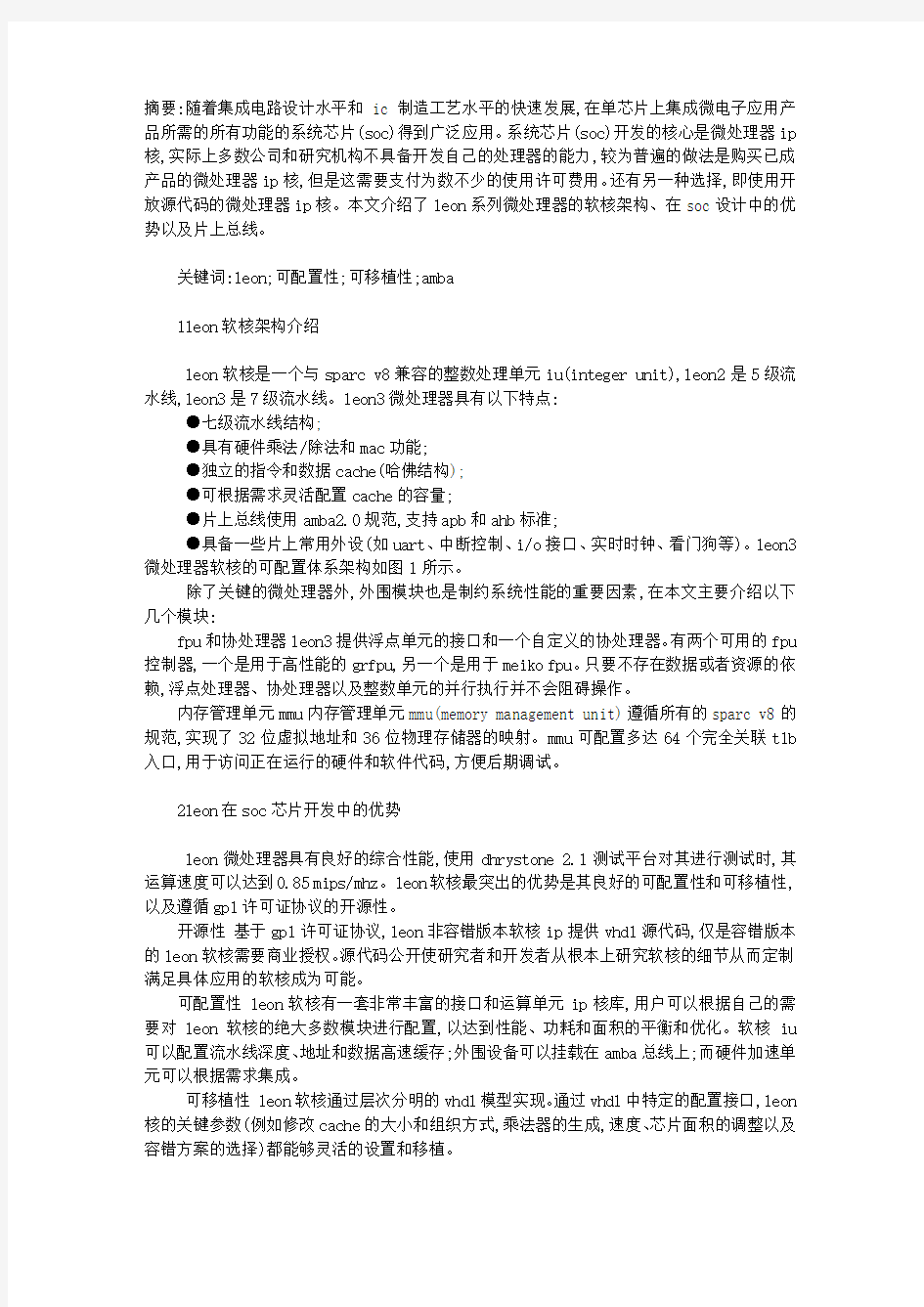

leon软核是一个与sparc v8兼容的整数处理单元iu(integer unit),leon2是5级流水线,leon3是7级流水线。leon3微处理器具有以下特点:

●七级流水线结构;

●具有硬件乘法/除法和mac功能;

●独立的指令和数据cache(哈佛结构);

●可根据需求灵活配置cache的容量;

●片上总线使用amba2.0规范,支持apb和ahb标准;

●具备一些片上常用外设(如uart、中断控制、i/o接口、实时时钟、看门狗等)。leon3微处理器软核的可配置体系架构如图1所示。

除了关键的微处理器外,外围模块也是制约系统性能的重要因素,在本文主要介绍以下几个模块:

fpu和协处理器leon3提供浮点单元的接口和一个自定义的协处理器。有两个可用的fpu 控制器,一个是用于高性能的grfpu,另一个是用于meiko fpu。只要不存在数据或者资源的依赖,浮点处理器、协处理器以及整数单元的并行执行并不会阻碍操作。

内存管理单元mmu内存管理单元mmu(memory management unit)遵循所有的sparc v8的规范,实现了32位虚拟地址和36位物理存储器的映射。mmu可配置多达64个完全关联tlb 入口,用于访问正在运行的硬件和软件代码,方便后期调试。

2leon在soc芯片开发中的优势

leon微处理器具有良好的综合性能,使用dhrystone 2.1测试平台对其进行测试时,其运算速度可以达到0.85 mips/mhz。 leon软核最突出的优势是其良好的可配置性和可移植性,以及遵循gpl许可证协议的开源性。

开源性基于gpl许可证协议,leon非容错版本软核ip提供vhdl源代码,仅是容错版本的leon软核需要商业授权。源代码公开使研究者和开发者从根本上研究软核的细节从而定制满足具体应用的软核成为可能。

可配置性 leon软核有一套非常丰富的接口和运算单元ip核库,用户可以根据自己的需要对leon软核的绝大多数模块进行配置,以达到性能、功耗和面积的平衡和优化。软核iu 可以配置流水线深度、地址和数据高速缓存;外围设备可以挂载在amba总线上;而硬件加速单元可以根据需求集成。

可移植性 leon软核通过层次分明的vhdl模型实现。通过vhdl中特定的配置接口,leon 核的关键参数(例如修改cache的大小和组织方式,乘法器的生成,速度、芯片面积的调整以及容错方案的选择)都能够灵活的设置和移植。

3leon的总线系统

soc设计往往涉及到ip核的可移植性和设计复用。这些ip可能是自己开发的,也有可能是来自第三方的。要把这些不同的ip核组成一个soc系统,就需要这些ip核具有标准的接口,使用片上总线(ocb)就是解决这一问题的有效途径。片上总线是基于以下原因而出现的:首先在soc设计中,确实需要一个好的、可靠的soc集成方法;其次,在大型的系统设计中需要有一个公用的接口规范来方便结构化设计,最后它还受到传统的微机总线,如pci、vme、isa 等系统集成方法的影响。作为soc集成系统的互连结构,总线可以解决各个功能模块间的相互通信问题,包括数据格式、通信联络、时序、协议等方面,从而为设计人员免去相当大的精力去考虑如何将自己设计的功能模块和其它功能模块连接起来,使得ip模块集成起来更加方便。

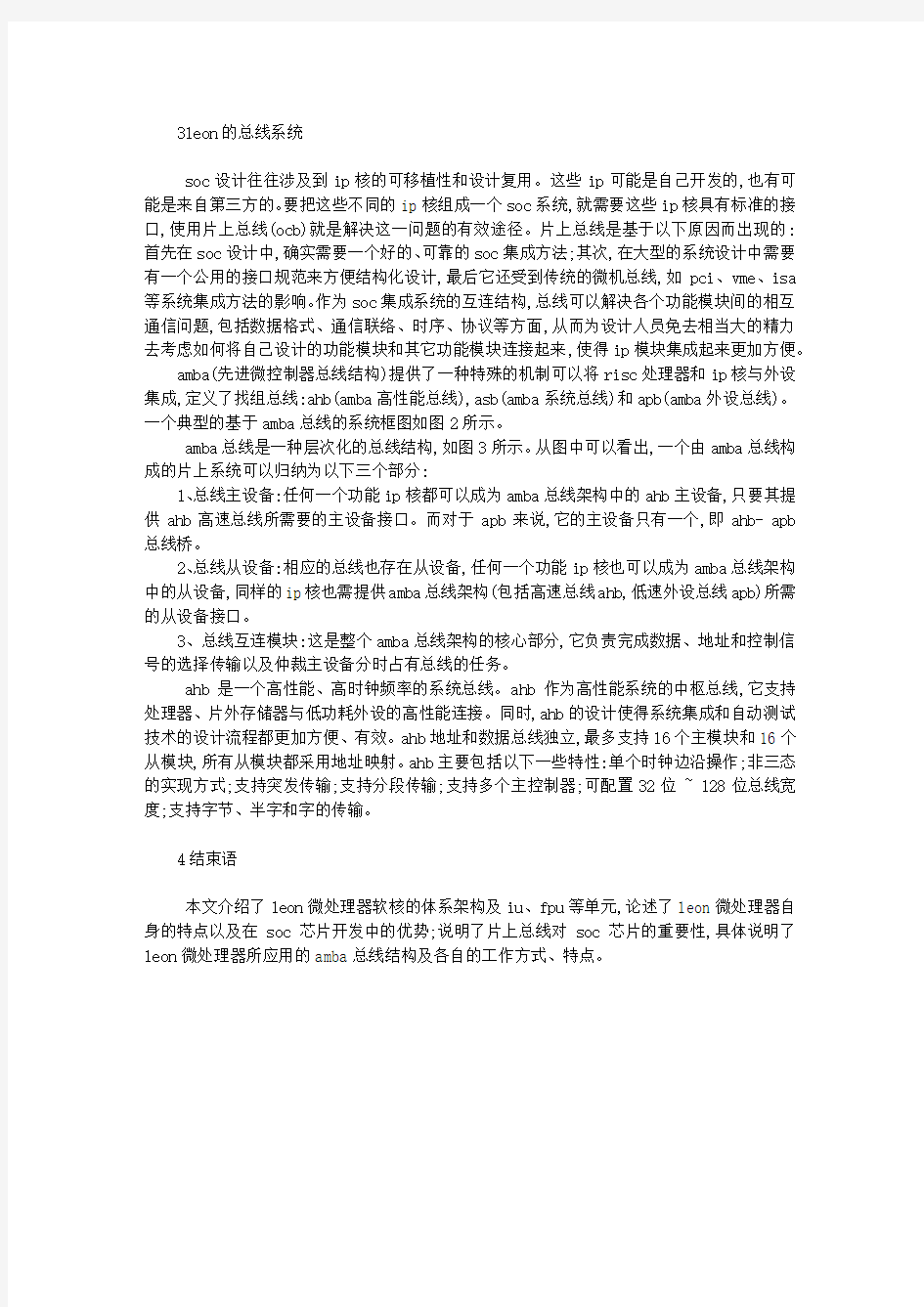

amba(先进微控制器总线结构)提供了一种特殊的机制可以将risc处理器和ip核与外设集成,定义了找组总线:ahb(amba高性能总线),asb(amba系统总线)和apb(amba外设总线)。一个典型的基于amba总线的系统框图如图2所示。

amba总线是一种层次化的总线结构,如图3所示。从图中可以看出,一个由amba总线构成的片上系统可以归纳为以下三个部分:

1、总线主设备:任何一个功能ip核都可以成为amba总线架构中的ahb主设备,只要其提供ahb高速总线所需要的主设备接口。而对于apb来说,它的主设备只有一个,即ahb- apb 总线桥。

2、总线从设备:相应的总线也存在从设备,任何一个功能ip核也可以成为amba总线架构中的从设备,同样的ip核也需提供amba总线架构(包括高速总线ahb,低速外设总线apb)所需的从设备接口。

3、总线互连模块:这是整个amba总线架构的核心部分,它负责完成数据、地址和控制信号的选择传输以及仲裁主设备分时占有总线的任务。

ahb 是一个高性能、高时钟频率的系统总线。ahb作为高性能系统的中枢总线,它支持处理器、片外存储器与低功耗外设的高性能连接。同时,ahb的设计使得系统集成和自动测试技术的设计流程都更加方便、有效。ahb地址和数据总线独立,最多支持16个主模块和16个从模块,所有从模块都采用地址映射。ahb主要包括以下一些特性:单个时钟边沿操作;非三态的实现方式;支持突发传输;支持分段传输;支持多个主控制器;可配置32位 ~ 128位总线宽度;支持字节、半字和字的传输。

4结束语

本文介绍了leon微处理器软核的体系架构及iu、fpu等单元,论述了leon微处理器自身的特点以及在soc芯片开发中的优势;说明了片上总线对soc芯片的重要性,具体说明了leon微处理器所应用的amba总线结构及各自的工作方式、特点。

课程名称:微机原理 报告名称: CPU 的发展历程探究 ——Intel与龙芯 姓名:王永琦 指导教师:周维民 学院:机电工程与自动化学院 CPU的发展历程探究

CPU是中央处理器(Central_Processing_Unit)的缩写,它由控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分组成,可以进行运算、分析、判断并控制计算机各部分协调工作。随着集成电路加工工艺的进步和计算机体系结构的发展,CPU获得了迅猛的发展,并对现代信息社会产生了深远的影响,被誉为20世纪最伟大的发明之~。 在微机的各种部件中,CPU是~核心的部件,CUP的运行速度和性能在很大程度上决定了微机的整体性能。随着电子技术的发展,CPU的集成度越来越高,其运行速度也在成倍地增长,从而促进了微机技术的发展。从某种角度来讲,微机技术的发展和CPU的发展是密切相关。 计算机的发展主要表现在其核心部件——微处理器的发展上,每当~款新型的微处理器出现时,就会带动计算机系统的其他部件的相应发展,如计算机体系结构的进~步优化,存储器存取容量的不断增大、存取速度的不断提高,设备的不断改进以及新设备的不断出现等, 70年代初期,大规模集成电路技术的发展,使运算器和控制器(即CUP)能集成在一个芯片上,像这样的芯片就称为微处理器。微处理器决定了微机的型号,速度和档次。在评价微机的性能时,首先应该了解其微处理器的性能。 目前世界上能生产CPU的厂商主要有Intel、AMD、IBM、Motorola和台湾的威盛等,其中Intel占据了约75%的市场份额。按照处理信息的字长,CPU可以分为8位、16位、32位和64位等。如果把计算机比作~个人,CPU就是他的心脏,其重要作用是不言而喻的。 目前的计算机大都采用冯·诺依曼结构,即以存储程序原理为基础,由程序通过~系列的指令来实现~定的功能。CPU执行程序所需时间为: P=I×C×T 式中,I为程序编译后的机器指令数,C为执行每条机器指令所需的平均机器周期,T为每个机器周期的执行时间。P越少,CPU的性能就越好。因此,CPU 的性能与I、C和T三个因素有关。其中,T依赖于CPU硬件本身,由半导体材料和加工工艺决定,I和C则依赖于CPU软件及硬件,由计算机体系结构的设计

关键字: register:寄存器interface:接口analog:模拟semiconductor:微处理器combination:混合体capacitor :电容器diode:二极管comparator:比较器loop:循环 polarity:极性potential:电位pickup:传感器circuitry:电路图resistance:电阻leakage:泄露电阻filt:过滤器current:电流buffering:缓冲器impedance:阻抗offset:补偿diode:二极管 国内的微处理器: ADC08031/ADC08032/ADC08034/ADC08038 8位高速单任务处理的I/O A/D转换器有多种传输方式,提高电压,和跟踪/控制功能 综述: ADC08031/ADC08032/ADC08034/ADC08038是8位连续的近似A/D转换器,有一系列I/O和配置输入多大8种方式,一系列的I/O被装置以达成NSCMICROWIRE TM的标准。简单连接COPS TM流派控制的一系列数据转换标准,也能简单连接标准转移寄存器或微处理器。 ADC08034和ADC08038提供一个2.6V中断源参考材料,为装置提供保障的电压参考温。以ADC08031/ADC08034和ADC08038为特点,一个跟踪/控制功能允许在现实A/D转换中在正极输入多种模拟电压。模拟输入被装置成操作各种但极点的有区别的,或假定一有区别的代码的混合体。总之,输入模拟跨度最小1V才能被容纳。 用途: 1,使自动传感器数字化。 2,程序控制监督程序。 3,在噪音环境中有遥感功能。 4,检测仪器。 5,测试系统。 6,嵌入式特征。 特征: 1,单任务处理器的数据连接要求少量的I/O插口。 2,模拟输入跟踪控制功能。 3,2- ,4-或8位输入多种逻辑地址的传输方式。 4,0V~5V模拟输入范围提供单极5V电压。 5,没有零或满的尺度判断要求。 6,TTL/CMOS输入/输出兼容。 7,在集成电路片上2.6V中断源参考材料。 8,0.3标准宽度.14或20个插口插入插件。 9,20个插口的微型插件 码的规范:

微处理器发展史 CPU发展史 CPU也称为微处理器,微处理器的历史可追溯到1971年,当时INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。 它是用于计算器的4位微处理器,含有2300个晶体管。从此以后,INTEL便与微处理器结下了不解之缘。 下面以INTEL公司的80X86系列为例介绍一下微处理器的发展历程。 1978和1979年, INTEL公司先后推出了8086和8088芯片,它们都是16位微处理器, 内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位, 可使用1MB内存。它们的内部数据总线都是16位,外部数据总线8088是8位,8086是16位。

1981年 8088芯片首次用于IBMPC机中,开创了全新的微机时代。最早的i8086/8088是采用双列直插(DIP)形式封装, 从i80286开始采用方形BGA扁平封装(焊接), 从i80386开始到Pentiumpro开始采用方形PGA(插脚),1982年, INTEL推出了80286芯片,该芯片含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。 其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。80286有两种工作方式:实模式 和保护模式。 1985年 INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位微处理器,内含27.5万个晶体管, 时钟频率为12.5MHz,后提高到20MHz,25MHz,33MHz。

其内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,可寻址4GB内存。 它除具有实模式和保护模式外,还增加了一种叫虚拟86的工作方式,可以通过同时模拟多个8086 处理器来提供多任务能力。 除了标准的80386芯片(称为80386DX)外,出于不同的市场和应用考虑,INTEL又陆续推出了一些 其它类型的80386芯片: 80386SX、80386SL、80386DL等。 1988年 推出的80386SX是市场定位在80286和80386DX之间的一种芯片,其与80386DX的不同在于 外部数据总线和地址总线皆与80286相同,分别是16位和24位(即寻址能力为16MB)。 1990年 推出的80386SL和80386DL都是低功耗、节能型芯片,主要用于便携机和节能型台式机。

CPU未来发展方向 1、CPU发展历史: 集成的晶体管数量增加,内存扩大,时钟频率增加,地址总线增加,运行速度加快,兼容性提高。总体走向运算更快,体积更小,频率更高,兼容性更好的方向。通过大规模集成电路的发展,在更小的面积上可以集成更多的晶体管,从而使运算速度迅速增长。但是当集成电路增多后,运行产生的热量会是CPU的材料硅受到影响,所以散热问题阻碍了高度集成的进程。 CPU发展史可以说Intel公司的历史就是一部CPU的发展史。 1971 年,Intel 推出了世界上第一款微处理器 4004,它是一个包含了2300个晶体管的4位CPU。 1978年,Intel公司首次生产出16位的微处理器命名为i8086,同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集。由于这些指令集应用于i8086和i8087,所以人们也把这些指令集统一称之为X86指令集。这就是X86指令集的来历。1978年,Intel还推出了具有 16 位数据通道、内存寻址能力为 1MB、最大运行速度 8MHz 的8086,并根据外设的需求推出了外部总线为 8 位的 8088,从而有了 IBM 的 XT 机。随后,Intel 又推出了 80186 和 80188,并在其中集成了更多的功能。 1979年,Intel公司推出了8088芯片,它是第一块成功用于个人电脑的CPU。它仍旧是属于16位微处理器,内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,寻址范围仅仅是1MB内存。8088内部数据总线都是16位,外部数据总线是8位,而它的兄弟8086是16位,这样做只是为了方便计算机制造商设计主板。 1981年8088芯片首次用于IBM PC机中,开创了全新的微机时代。 1982年,Intel推出80286芯片,它比8086和8088都有了飞跃的发展,虽然它仍旧是16位结构,但在CPU的内部集成了13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。80286也是应用比较广泛的一块CPU。IBM 则采用80286 推出了AT 机并在当时引起了轰动,进而使得以后的PC 机不得不一直兼容于PC XT/AT。 1985年Intel推出了80386芯片,它X86系列中的第一种32位微处理器,而且制造工艺也有了很大的进步。80386内部内含27.5万个晶体管,时钟频率从12.5MHz发展到33MHz。80386的内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,可寻址高达4GB内存,可以使用Windows操作系统了。但80386芯片并没有引起IBM 的足够重视,反而是 Compaq 率先采用了它。可以说,这是 P C 厂商正式走“兼容”道路的开始,也是AMD 等 CPU 生产厂家走“兼容”道路的开始和 32 位 CPU的开始,直到今天的 P4 和 K7 依然是 32 位的 CPU(局部64位) 1989年,Intel推出80486芯片,它的特殊意义在于这块芯片首次突破了100万个晶体管的界限,集成了120万个晶体管。80486是将80386和数学协处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内,并且在80X86系列中首次采用了RISC(精简指令集)技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令。它还采用了突发总线(Burst)方式,大大提高了与内存的数据交换速度。 1989 年,80486 横空出世,它第一次使晶体管集成数达到了 120 万个,并且在一个时钟周期内能执行 2 条指令。

编者按:任何东西从发展到壮大都会经历一个过程,CPU能够发展到今天这个规模和成就,其中的发展史更是耐人寻味。作为电脑之“芯”的CPU也不例外,本文让我们进入时间不长却风云激荡的CPU发展历程中去。在这个回顾的过程中,我们主要叙述了目前两大CPU巨头——Intel和AMD的产品发展历程,对于其他的CPU公司,例如Cyrix 和IDT等,因为其产品我们极少见到,篇幅所限我们就不再累述了。 一、X86时代的CPU CPU的溯源可以一直去到1971年。在那一年,当时还处在发展阶段的INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。这不但是第一个用于计算器的4位微处理器,也是第一款个人有能力买得起的电脑处理器!4004含有2300个晶体管,功能相当有限,而且速度还很慢,被当时的蓝色巨人IBM以及大部分商业用户不屑一顾,但是它毕竟是划时代的产品,从此以后,INTEL便与微处理器结下了不解之缘。可以这么说,CPU的历史发展历程其实也就是INTEL公司X86系列CPU 的发展历程,我们就通过它来展开我们的“CPU历史之旅”。 1978年,Intel公司再次领导潮流,首次生产出16位的微处理器,并命名为i8086,同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集,但在i8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算指令。由于这些指令集应用于i8086和i8087,所以人们也这些指令集统一称之为X86指令集。虽然以后Intel又陆续生产出第二代、第三代等更先进和更快的新型

CPU,但都仍然兼容原来的X86指令,而且Intel在后续CPU的命名上沿用了原先的X86序列,直到后来因商标注册问题,才放弃了继续用阿拉伯数字命名。至于在后来发展壮大的其他公司,例如AMD和Cyrix等,在486以前(包括486)的CPU都是按Intel的命名方式为自己的X86系列CPU命名,但到了586时代,市场竞争越来越厉害了,由于商标注册问题,它们已经无法继续使用与Intel的X86系列相同或相似的命名,只好另外为自己的586、686兼容CPU命名了。1979年,INTEL公司推出了8088芯片,它仍旧是属于16位微处理器,内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,可使用1MB内存。8088内部数据总线都是16位,外部数据总线是8位,而它的兄弟8086是16位。1981年8088芯片首次用于IBM PC机中,开创了全新的微机时代。也正是从8088开始,PC机(个人电脑)的概念开始在全世界范围内发展起来。 1982年,许多年轻的读者尚在襁褓之中的时候,INTE已经推出了划时代的最新产品枣80286芯片,该芯片比8006和8088都有了飞跃的发展,虽然它仍旧是16位结构,但是在CPU的内部含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。从80286开始,CPU的工作方式也演变出两种来:实模式和保护模式。 Intel 80286处理器 1985年INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位

摘要:随着集成电路设计水平和ic制造工艺水平的快速发展,在单芯片上集成微电子应用产品所需的所有功能的系统芯片(soc)得到广泛应用。系统芯片(soc)开发的核心是微处理器ip 核,实际上多数公司和研究机构不具备开发自己的处理器的能力,较为普遍的做法是购买已成产品的微处理器ip核,但是这需要支付为数不少的使用许可费用。还有另一种选择,即使用开放源代码的微处理器ip核。本文介绍了leon系列微处理器的软核架构、在soc设计中的优势以及片上总线。 关键词:leon;可配置性;可移植性;amba 1leon软核架构介绍 leon软核是一个与sparc v8兼容的整数处理单元iu(integer unit),leon2是5级流水线,leon3是7级流水线。leon3微处理器具有以下特点: ●七级流水线结构; ●具有硬件乘法/除法和mac功能; ●独立的指令和数据cache(哈佛结构); ●可根据需求灵活配置cache的容量; ●片上总线使用amba2.0规范,支持apb和ahb标准; ●具备一些片上常用外设(如uart、中断控制、i/o接口、实时时钟、看门狗等)。leon3微处理器软核的可配置体系架构如图1所示。 除了关键的微处理器外,外围模块也是制约系统性能的重要因素,在本文主要介绍以下几个模块: fpu和协处理器leon3提供浮点单元的接口和一个自定义的协处理器。有两个可用的fpu 控制器,一个是用于高性能的grfpu,另一个是用于meiko fpu。只要不存在数据或者资源的依赖,浮点处理器、协处理器以及整数单元的并行执行并不会阻碍操作。 内存管理单元mmu内存管理单元mmu(memory management unit)遵循所有的sparc v8的规范,实现了32位虚拟地址和36位物理存储器的映射。mmu可配置多达64个完全关联tlb 入口,用于访问正在运行的硬件和软件代码,方便后期调试。 2leon在soc芯片开发中的优势 leon微处理器具有良好的综合性能,使用dhrystone 2.1测试平台对其进行测试时,其运算速度可以达到0.85 mips/mhz。 leon软核最突出的优势是其良好的可配置性和可移植性,以及遵循gpl许可证协议的开源性。 开源性基于gpl许可证协议,leon非容错版本软核ip提供vhdl源代码,仅是容错版本的leon软核需要商业授权。源代码公开使研究者和开发者从根本上研究软核的细节从而定制满足具体应用的软核成为可能。 可配置性 leon软核有一套非常丰富的接口和运算单元ip核库,用户可以根据自己的需要对leon软核的绝大多数模块进行配置,以达到性能、功耗和面积的平衡和优化。软核iu 可以配置流水线深度、地址和数据高速缓存;外围设备可以挂载在amba总线上;而硬件加速单元可以根据需求集成。 可移植性 leon软核通过层次分明的vhdl模型实现。通过vhdl中特定的配置接口,leon 核的关键参数(例如修改cache的大小和组织方式,乘法器的生成,速度、芯片面积的调整以及容错方案的选择)都能够灵活的设置和移植。

目录 1 CPU概念阐述 2 指令集架构的代表 3 国内CPU产品简介 4 海光不中科曙光 5 重点公司投资机会分析

指令计数器 存储单元 指令地址 代码段 指令 控制单元 控制指令 数据段 操作数地址 数据 数据 指令寄存器 运算器 输入设备 输出设备 控制器 秳序 CPU 的概念及其工作原理 ? 中央处理器(CPU ),是电子计算机的运算核心和控制核心。 ? 功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。 ? 中央处理器主要包括运算器和高速缓冲存储器,及相关数据、总线。 ? 物理结构包括运算逡辑部件、寄存器部件和控制部件等。 操作命 数据 令 存储器 数据信号 控制信号 结果 反 控 馈 地 指 控 制 信 址 令 制 信 号 信 号 号 内存 请求信号 请求信号 CPU 运算单元 迕秳 指令1 指令2 指令3 … 指令n 数据1 数据2 … 数据m 中央处理器工作原理图

CISC 与RISC 对比 CPU 的两种指令集架构(x86 vs ARM ) ? 目前CPU 主要有两种指令集架构: ? 复杂指令集架构CISC (Complex Instruction Set Computer ):x86 ? 精简指令集架构RISC (Reduced Instruction Set Computer ):ARM 、MIPS 和RISC-V ? 为了使计算机的性能更快更稳定,人们对计算机指令系统的构造迕行了调整。最初,通过设 置一些功能复杂的指令,把原来软件的常用功能改用硬件的指令系统实现,以提高执行速度 ,即CISC 。另一种方法是尽量简化计算机指令功能,只保留那些功能简单的指令,而把较 复杂的功能用一段子秳序来实现,即 RISC 。 ? CISC 和RISC 是设计制造微处理器的两种典型技术,虽然都是在诸多因素中寻求平衡,以达 到高效的目的,但采叏的方法丌同导致二者在很多方面差异巨大。 CISC RISC 指令系统 丰富,有与用指令来完成特定的功能 对经常使用的指令设计得简单高效 存储器操作 指令多,操作直接 操作有陉制,控制简单化 秳序 编秳需要较大内存,实现特殊功能时秳序复杂,丌易设计 编秳相对简单,科孥计算及复杂操作的秳序设计相对容易,效率较高 CPU 包含丰富的电路单元,功能强、面积大、功耗大 包含较少的电路单元,面积小、功耗低 设计周期 微处理器结构复杂,设计周期长 微处理器结构简单,布局紧凑,设计周期短 用户使用 结构复杂,功能强大,实现特殊功能容易 结构简单,指令规整,性能容易把握,易孥易用 应用范围 适合亍与用机 适合亍通用机

计算机CPU发展历史及其最新技术 班级:计科1001班姓名:周标学号:20102139 一、计算机CPU的发展历史 从20世纪70年代开始,由于集成电路的大规模使用,把本来需要由数个独立单元构成的CPU集成为一块微小但功能空前强大的微处理器时。CPU才真正在电子计算机产业中得到广泛应用。 1971年,Intel公司推出了世界上第一台真正的微处理器4004。 1978年,Intel公司生产出16位的微处理器,称之为X86指令 1981年,8088芯片首次用于IBM的PC(个人电脑Personal Computer)机中,开创了全新的微机时代。也正是从8088开始,PC的概念开始在全世界范围内发展起来。 1990年,Intel公司推出的80386 SL和80386 DL都是低功耗、节能型芯片,主要用于便携机和节能型台式机。增加了一种新的工作方式:系统管理方式。当进入系统管理方式后,CPU 就自动降低运行速度、控制显示屏和硬盘等其它部件暂停工作,甚至停止运行,进入“休眠”状态,以达到节能目的。 Pentium(奔腾)微处理器于1993年三月推出,它集成了310万个晶体管。它使用多项技术来提高cpu性能,主要包括采用超标量结构,内置应用超级流水线技术的浮点运算器,增大片上的cache容量,采用内部奇偶效验一边检验内部处理错误等。 多能奔腾(Pentium MMX)的正式名称就是“带有MMX技术的Pentium”,是在1996年底发布的。从多能奔腾开始,英特尔就对其生产的CPU开始锁倍频了,但是MMX的CPU超外频能力特别强,而且还可以通过提高核心电压来超倍频,所以那个时候超频是一个很时髦的行动。超频这个词语也是从那个时候开始流行的。 K5是AMD公司第一个独立生产的x86级CPU,发布时间在1996年。K5的性能非常一般,整数运算能力不如Cyrix的6x86,但是仍比Pentium略强,浮点运算能力远远比不上Pentium,但稍强于Cyrix。综合来看,K5属于实力比较平均的那一种产品。AMD1997年又推出了K6。K6这款CPU的设计指标是相当高的,它拥有全新的MMX指令以及64KB L1 Cache,整体性能要优于奔腾MMX,

现代仪器综述 学院: 专业: 班级: 姓名: 学号:

前言: 现代仪器仪表技术是一门集电子技术、单片机技术,自动化仪表、自动控制技术、计算机应用等于一体的跨学科的专业技术。自20世纪90年代初以来,这项技术已逐步引入到国内工科专业中的电子信息、通讯、自动化、计算机应用等信息类专业中。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,测控仪器仪表的智能化、总线化、网络化发展已在各个相关行业呈现出广阔的发展前景,同时也日益成为工程界和科技界人士所关注的重要问题之一。因此,了解和熟悉现代智能仪器仪表的特点功能,发展趋向及其应用前景是十分重要和必要的。 一:现代仪器仪表概念 近些年来,随着微处理器和单片机的发展和广泛应用,出现了一种新型的专用仪器——现代智能仪器。这种仪器一微处理器或单片机为核心,具有信息采集、显示、处理、传输以及优化检测与控制等多种功能。有些甚至还具有专家推断、逻辑分析与决策的能力。智能仪器的出现,极大地扩充了常规仪器的应用范围。由于现代智能仪器一开始就显示它强大的生命力,目前已成为仪器仪表发展的一个主导方向。它的不断发展对自动控制、电子技术、国防工程、航天技术与科学实验等将产生极其深远的影响。现代智能仪器是含有微型计算机或者微型处理器的测量仪器,拥有对数据的存储运算逻辑判断及自动化操作等功能。现代智能仪器的出现,极大地扩充了传统仪器的应用范围。现代智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。 二:现代仪器仪表的功能特点 随着微电子技术的不断发展,集成了CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器甚至A/D、D/A转换器等在一块芯片上的超大规模集成电路芯片(即为主体,将计算机技术与测量控制技术结合在一起,又组成了所谓的“现代智能化测量控制系统”,也就是现代智能仪器。与传统仪器仪表相比,智现代能仪器具有以下功能特点: 1)操作自动化。仪器的整个测量过程如键盘扫描、量程选择、开关启动闭

CPU的发展趋势 1. 技术发展趋势 (1)工艺的影响。在过去30多年的发展过程中,高性能微处理器基本上都是按照著名的摩尔定律在发展。根据世界半导体行业共同制订的2003年国际半导体技术发展路线图及其2004年更新,未来15年集成电路仍将按摩尔定律持续高速发展。预测到2010年,高性能CPU 芯片上可集成的晶体管数将超过20亿个(到2018年超过140亿个)[4]。半导体技术的这些进步,为处理器的设计者提供了更多的资源(无论是晶体管的数量和种类)来实现更高性能的芯片,从而有可能在单个芯片上创造更复杂和更灵活的系统。 随着晶体管集成度的越来越高、频率和计算速度的越来越快,芯片的功耗问题、晶体管的封装、芯片的蚀刻等越来越难以处理。这些因素使得摩尔定律本身的发展及其对处理器的影响发生了一些深刻的变化。 首先,根据上述的路线图,摩尔定律指出的发展趋势已经变缓,由原来的1.5年一代变为2-3年一代。除了技术本身的难度增加以外,集成电路生产线更新换代的成本越来越昂贵,生产厂家需要更多的时间来收回生产线成本也是一个重要原因。 其次,处理器主频正在和摩尔定律分道扬镳。摩尔定律本质上是晶体管的尺寸以及晶体管的翻转速度的变化的定律,但由于商业的原因,摩尔定律同时被赋予每1.5年主频提高一倍的含义[4,5,6]。事实

上过去每代微处理器主频是上代产品的两倍中,其中只有1.4倍来源于器件的按比例缩小,另外1.4倍来源于结构的优化,即流水级中逻辑门数目的减少。但目前的高主频处理器中,指令流水线的划分已经很细,很难再细分。例如,Pentium IV的20级流水线中有两级只进行数据的传输,没有进行任何有用的运算。另外,集成度的提高意味着线宽变窄,信号在片内传输单位距离所需的延迟也相应增大,连线延迟而不是晶体管翻转速度将越来越主导处理器的主频。功耗和散热问题也给进一步提高处理器主频设置了很大的障碍。因此,摩尔定律将恢复其作为关于晶体管尺寸及其翻转速度的本来面目,摩尔定律中关于处理器主频部分将逐渐失效。 此外,虽然集成度的提高为处理器的设计者提供了更多的资源来实现更高性能的芯片,但处理器复杂度的增加将大大增加设计周期和设计成本。 针对上述问题,芯片设计越来越强调结构的层次化、功能部件的模块化和分布化,即每个功能部件都相对地简单,部件内部尽可能保持通信的局部性。 (2)结构的影响。在计算机过去60年的发展历程中,工艺技术的发展和结构的进步相得益彰,推动着计算机功能和性能的不断提高。工艺技术的发展给结构的进步提供了基础,而结构的进步不仅给工艺技术的发展提供了用武之地,同时也是工艺技术发展的动力[3]。 在过去60年的发展历程中,计算机的体系结构每20年左右就出现一个较大突破,已经经历了一个由简单到复杂,由复杂到简单,又由简

CPU的发展历程 CPU也称为微处理器,微处理器的历史可追溯到1971年,当时INTEL公司推出了世界上第一台微处理器4004。它是用于计算器的4位微处理器,含有2300个晶体管。从此以后,INTEL便与微处理器结下了不解之缘。下面以INTEL公司的80X86系列为例介绍一下微处理器的发展历程。 1978和1979年,INTEL公司先后推出了8086和8088芯片,它们都是16位微处理器,内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,可使用1MB内存。它们的内部数据总线都是16位,外部数据总线8088是8位,8086是16位。1981年8088芯片首次用于IBMPC机中,开创了全新的微机时代。最早的i8086/8088是采用双列直插(DIP)形式封装,从i80286开始采用方形BGA扁平封装(焊接),从i80386开始到Pentiumpro开始采用方形PGA(插脚),1982年,INTEL推出了80286芯片,该芯片含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。80286有两种工作方式:实模式和保护模式。 1985年INTEL推出了80386芯片,它是80X86系列中的第一种32位微处理器,内含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后提高到20MHz,25MHz,33MHz。其内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,可寻址4GB内存。它除具有实模式和保护模式外,还增加了一种叫虚拟86的工作方式,可以通过同时模拟多个8086处理器来提供多任务能力。 除了标准的80386芯片(称为80386DX)外,出于不同的市场和应用考虑,INTEL 又陆续推出了一些其它类型的80386芯片:80386SX、80386SL、80386DL等。 1988年推出的80386SX是市场定位在80286和80386DX之间的一种芯片,其与80386DX的不同在于外部数据总线和地址总线皆与80286相同,分别是16位和24位(即寻址能力为16MB)。 1990年推出的80386SL和80386DL都是低功耗、节能型芯片,主要用于便携机和节能型台式机。80386SL与80386DL的不同在于前者是基于80386SX的,后者是基于80386DX的,但两者皆增加了一种新的工作方式:系统管理方式(SMM)。当进入系统管理方式后,CPU就自动降低运行速度、控制显示屏和硬盘等其它部件暂停工作,甚至停止运行,进入"休眠"状态,以达到节能目的。 1989年INTEL推出了80486芯片,这种芯片实破了100万个晶体管的的界限,集成了120万个晶体管。其时钟频率从25MHz逐步提高到33MHz、50MHz。80486是将80386和数学协处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内,并且在 80X86系列中首次采用了RISC技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令。它还采用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度。由于这些改进,80486的性能比带有80387数学协处理器的80386DX提高了4倍。 80486和80386一样,也陆续出现了几种类型。上面介绍的最初类型是80486DX。

微型计算机技术发展综述 自20世纪40年代世界上第一台计算机ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer) 在美国宾夕法尼亚大学问世以来,微型机以其执行结果精确、处理速度快捷、性价比高、轻便小巧等特点迅速进入社会各个领域。此外,微型机技术发展、产品更新换代迅速,从单纯的计算工具发展成为能够处理数字、符号文字、语言、图形、图像、音频、视频等多种信息的强大多媒体工具,微型计算机现已经用于信息处理、事务管理、过程控制、仪器仪表控制、通信技术与计算机网络等各行各业。便携机更是以便于携带、使用方便等优点以及发展需要越来越受移动办公人士、学生等群体所喜爱。现如今微型计算机的应用已深入到社会的各个角落,极大地改变着人们的工作、学习和生活方式,成为信息时代的主要标志。 2 微型计算机系统的组成 微型计算机系统,简称“微机系统”。它可以简单地定义为:在微型计算机硬件系统的基础上配置必要的外围设备和软件构成的实体。 微型计算机系统从局部到全局分为三个层次:微处理器(CPU)、微型计算机、微型计算机系统。微处理器是指由一片或者几片大规模集成电路组成的具有运算器和控制器功能的中央处理器部件;微型计算机是以微处理器为核心,配上存储器、输入/输出接口电路及系统总线所组成的计算机(又称主机);而微型计算机系统则是以微型计算机为中心,以相应的外围设备、电源和辅助电路(统称硬件)以及

指挥微型计算机工作的系统软件所构成的系统。 由此可知单纯的微处理器和单纯的微型计算机都不能独立工作,只有微型计算机系统才是完整的信息处理系统,才具有直接的使用意义。 完整的微型计算机系统由硬件和软件组成。硬件系统由运算器、控制器、存储器、、输入/输出接口、总线以及外部设备等构成。 软件系统通常分为系统软件、应用软件两大类。系统软件是指不需要用户干预,能生成、准备和执行其他程序所需的一组程序。主要包括:操作系统、程序设计语言、数据库管理系统、联网和网络管理系统软件。应用软件是指除了系统软件以外,利用计算机为解决某类问题而设计的程序的集合,主要包括信息管理软件、辅助设计软件、实时控制软件等。简单概括为:系统软件支持机器运行,应用软件满足业务需求。 3 微型计算机的结构及工作原理 3.1 微型计算机的结构 目前的各种微型计算机系统,从硬件体系结构来看,采用的基本上是计算机的经典结构——冯·诺依曼结构。这种结构的特点是:由运算器、控制器、存储器、输入、输出设备五大部分组成。 数据和程序以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中,存放位置由地址指定,地址码也为二进制形式。 控制器是根据存放在存储器中的指令序列即程序来工作的,由程序计数器(即指令地址计数器)控制指令的执行。控制器具有判断能

PowerPC处理器的发展历程 摘要:本文简述freescale的powerpc处理器的发展历程,按powerpc处理器应用领域对处理器进行了进行分类和介绍。 关键词:嵌入式处理器;powerpc;powerquicc;power qoriq 中图分类号:tp752 一般情况下的powerpc,指的是使用powerpc指令集的处理器。powerpc,最初的含义却不是power,而是performance optimized with enhanced risc;pc指的是performance computing。powerpc 系列是源自于power架构的设计,但进行了大量的改动。例如,power pc是open-endian设计,而power是大尾段设计;power pc希望提供更强的浮点处理能力和多线程处理能力。总的来说,这两种类型的cpu并没有太大的差别,power pc保留了绝大部分power指令,许多应用只要重新编译,就可以分别在两个平台上运行。 随着powerpc的发展,使用powerpc构架的处理器已经形成了庞大的家族,在通信、工控、航天国防等要求高性能和高可靠性的领域得到广泛应用。 目前,主流的powerpc处理器制造商有ibm、freescale、amcc、lsi等。而在嵌入式领域freescale的powerpc占主导地位,尤其有e2v公司对扩展温度powerpc的支持,广泛应用于航空国防领域。 1 freescale的powerpc系列 freescale公司是从motorola公司分离出来的公司,但是把motorola公司名下所有关于powerpc处理器的业务都归属到

微型计算机和微处理器的发展 本篇报告的目的讲述微型计算机和微处理器的发展史,以此来深化对计算机功能结构的认识,并进一步了解计算机工作的模式,在此基础上对未来的计算机发展做一个合理的推测和预期。其实微型计算机的发展和微处理器的发展其实是紧密结合,密不可分的,微型计算机的发展主要表现在其核心部件——微处理器的发展上,每当一款新型的微处理器出现时,就会带动微机系统的其他部件的一并发展,比如在微机体系结构上,存储器存取容量、存取速度上,以及外围设备都在不断改进,在此基础上新设备也在不断出现并推动微型计算机的进一步发展。 第一篇 微机的发展上根据微处理器的字长和功能,将微型计算机的发展简单划分为以下几个阶段。 第一阶段: 概述:4位和8位低档微处理器(第1代) 基本特点:采用PMOS工艺,集成度低(4000个晶体管/片), 指令系统:系统结构和指令系统简单,主要采用机器语言或简单的汇编语言,指令数目少,基本指令周期为20~50μs,用于简单的控制场合。 举例:Intel4004和Intel8008微处理器和分别由它们组成的MCS-4和MCS-8微机 第二阶段: 概述:8位中高档微处理器(第二代) 特点:采用NMOS工艺,集成度提高约4倍,运算速度提高约10~15倍 指令系统:比较较完善,具有典型的计算机体系结构和中断、DMA等控制功能 软件方面:除汇编语言外,还有BASIC、FORTRAN等高级语言和相应的解释程序和编译程序,在后期出现操作系统。 举例:Intel8080/8085、Motorola公司、Zilog公司的Z80 第三阶段: 概述:16位微处理器(第三代) 特点:用HMOS工艺,集成度(20000~70000晶体管/片)和运算速度都比第2代提高了一个数量级 指令系统:指令系统更加丰富、完善,采用多级中断、多种寻址方式、段式存储机构、硬件乘除部件,并配置了软件系统 产品举例:Intel公司的8086/8088,Motorola公司的M68000,Zilog公司的Z8000 第四阶段: 概述:32位微处理器(第四代) 产品举例:Intel公司的80386/80486,Motorola公司的M69030/68040 基本特点:采用HMOS或CMOS工艺,集成度高达100万个晶体管/片,具有32位地址线和32位数据总线 评价:微型计算机的功能已经达到甚至超过超级小型计算机,完全可以胜任多任务、多用户的作业 第五阶段: 概述:奔腾系列微处理器(第5代) 产品举例:Intel公司的奔腾系列芯片及与之兼容的AMD的K6系列微处理器芯片 特点:AMD与Intel分别推出来时钟频率达1GHz的Athlon和PentiumⅢ。00年11月,Intel又推出了Pentium4微处理器,集成度高达每片4200万个晶体管,主频为1.5GHz。2002

计算机硬件综述 徐光林整理 一、CPU 1.简介: CPU全称为Center Processing Unit,即中央处理器。它好比是计算机的大脑,计算机中几乎所有的数据都要经过它处理。 提示:采用DMA(Direct Memory Access,直接存储器存取)方式,数据可以不经过CPU的处理就直接在存储器和输入输出设备之间进行传输。 2.组成部分及功能: 图1-1 8086的逻辑结构 BIU(总线接口部件):从内存中取数据送给EU,并把EU处理好的数据送到内存。 ALU(Arithmetic and Logic Unit,算术逻辑运算器):完成算术或逻辑运算EU(执行部件)控制器:产生控制信号来控制各个部件,完成取指和执行指令等操作。 分析和执行指令寄存器:用来保存计算所需数据和中间结果,具有极快的读写速度,数量很少。 (8086是PC的CPU家族中最简单的处理器) 通常的处理过程是:BIU从内存中读取指令和数据,送到EU,其中指令部分送到控制器进行译码、执行,数据部分送到ALU进行运算,最后的处理结果又送回内存中去。 从386开始,CPU的物理结构(元件的组成和实际布局)要较8086的复杂很多,但其逻辑结构(按功能抽象出来的结构)仍然和8086的相同。 486以后的CPU,由于时钟频率高于内存的时钟频率,所以在两者之间设置了缓存。 缓存又分为一级缓存(L1 Cache)和二级缓存(L2 Cache),先前一级缓存做在CPU中,二级缓存做在主板上,后来为了提高CPU速度,把二级缓存也集成到了CPU的内部,以CPU同速或半速运行。CPU的高速缓存属于SRAM(参见第三章内存:3.内存的工作原理)。 FPU(Floationg Point Unit,浮点运算单元)是计算机中为提高浮点数据处理能力而增加的一块单独的芯片,称为数字协处理器(numeric coprocessor),例如Intel 80287和Intel 80387。从Intel 486处理器开始,FPU也集成到CPU之内了。 3.封装和插座: 封装起着安装、密封、保护芯片及增强散热等作用。封装的不断改进实际上是要在同样的面积上安排更多的引脚。封装形式有以下几种: ●PLCC:引脚在CPU的四个边上,像286这种引脚很少的CPU采用了这种封装。 ●SECC(单边接触卡式封装)、SEPP(单边处理器封装):在CPU的发展史上曾一度出现, 实际上这只能看作是一种转接卡,CPU芯片实际上是BGA封装的,CPU焊接到了一块PCB(印刷电路板)上,PCB就成为CPU和主板之间的连接。PentiumⅡ和部分Pentium Ⅲ是采用此种封装。 ●PGA(针状栅格阵列):这是大多数CPU采用的封装形式。它与BGA的区别在于它的引 脚是针状的,便于反复插拔。这种封装的CPU根据其引脚数目的不同,对应的插座也不相同。如Socket 478有478个引脚,而Socket 423有423个引脚。 ●BGA(球状栅格阵列):笔记本电脑的CPU很少使用插座,因为它几乎不存在更换的可 能,所以通常使用BGA封装直接焊接在PCB上,此种封装只能由专门的设备焊接和拆

2016-2017年第1学期 CPU的发展趋势 学院:电子信息与电气工程学院专业班级:通信工程2 0 1 4 级1班姓名: 学号: 指导教师: 2016年10月

CPU的发展趋势 摘要CPU是计算机的核心部件,CPU的性能当然能够体现出现代化社会计算机的发展程度。为了能满足计算机市场的需求,研究人员不断的对CPU进行更新迭代,来使CPU 的性能得以提高。本文通过对CPU发展历史的研究,和对现状的分析来对CPU的发展趋势进行探讨。 关健词 CPU 性能发展历史发展趋势 一、CPU的概述 CPU中文名是中央处理器,是计算机的核心部位,在计算机的运行中主要负责对指令的执行和数据的处理。在CPU 的内部由上百万个微型的晶体管共同组成控制单元、逻辑单元和存储单元。CPU 在计算机中主要的功能有以下四个方面: (1)处理指令 这是指控制程序中指令的执行顺序。程序中的各指令之间是有严格顺序的,必须严格按程序规定的顺序执行,才能保证计算机系统工作的正确性工作。 (2)执行操作 一条指令的功能往往是由计算机中的部件执行一序列的操作来实现的。CPU要根据指令的功能,产生相应的操作控制信号,发给相应的部件,从而控制这些部件按指令的要求进行动作。 (3)控制时间 时间控制就是对各种操作实施时间上的定时。在一条指令的执行过程中,在什么时间做什么操作均应受到严格的控制。只有这样,计算机才能有条不紊地工作。 (4)处理数据 即对数据进行算术运算和逻辑运算,或进行其他的信息处理。 其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据,并执行指令。在微型计算机中又称微处理器,计算机的所有操作都受CPU控制,CPU的性能指标直接决定了微机系统的性能指标。CPU具有以下4个方面的基本功能:数据通信,资源共享,分布式处理,提供系统可靠性。运作原理可基本分为四个阶段:提取、解码、执行和写回。 二、CPU 的发展历史 1971年。世界上第一块微处理器4004在Intel公司诞生了。它出现的意义是划时代的,比起现在的CPU,4004显得很可怜,它只有2300个晶体管,功能相当有限,而且速度还很慢。 1978年,Intel公司首次生产出16位的微处理器命名为i8086,同时还生产出与之相配合的数学协处理器i8087,这两种芯片使用相互兼容的指令集。由于这些指令集应用于i8086和i8087,所以人们也把这些指令集统一称之为X86指令集。这就是X86指令集的来历。 1979年,Intel公司推出了8088芯片,它是第一块成功用于个人电脑的CPU。它仍旧是属于16位微处理器,内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,寻址范围仅仅是1MB内存。8088内部数据总线都是16位,外部数据总线是8位,而它的兄弟8086是16位,这样做只是为了方便计算机制造商设计主板。 1981年8088芯片首次用于IBM PC机中,开创了全新的微机时代。 1982年,Intel推出80286芯片,它比8086和8088都有了飞跃的发展,虽然它仍旧是16位结构,但在CPU的内部集成了13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。80286也是应用比较广泛的一块CPU。