钢筋混凝土和预应力混凝土结构的制图

第一节一般规定

第37 条用以表示钢筋布置的纵断面及横断面图,其轮廓

线约较一般轮廓线为细,而主钢筋的粗细度约与一般轮廓线同。箍筋的粗细度约为主筋粗细度的1/2,目的在于使图纸主次分明。

第38 条断面图上的钢筋编号可根据钢筋的布设情况采用如下标注方法。

一、填写径为6~8毫米的圆圈中,如图3-1 a)、b)。

二、填写在断面图外的方框格子内,如图3-1 c)、d)。

二、填写在钢筋的旁侧,编号前冠以N字,如图3-1 e)、f)。

A段为由180o弯钩的外边缘到135o弯折起点的长度;

B段为135o弯折的长度。

C段为由135o弯折终点至45o弯折的切线交点的长度;

D段为由45o弯折的切线交点至90o弯折切线交点的长度;

E段为由90o弯折的切线交点至90o弯钩外边缘的长度。

弯钩的各部分尺寸及一个标准弯钩的长度见表3-2。

对于形状简单的变长度钢筋,可以一个简图表示,示意如图3-4。

图 3-4

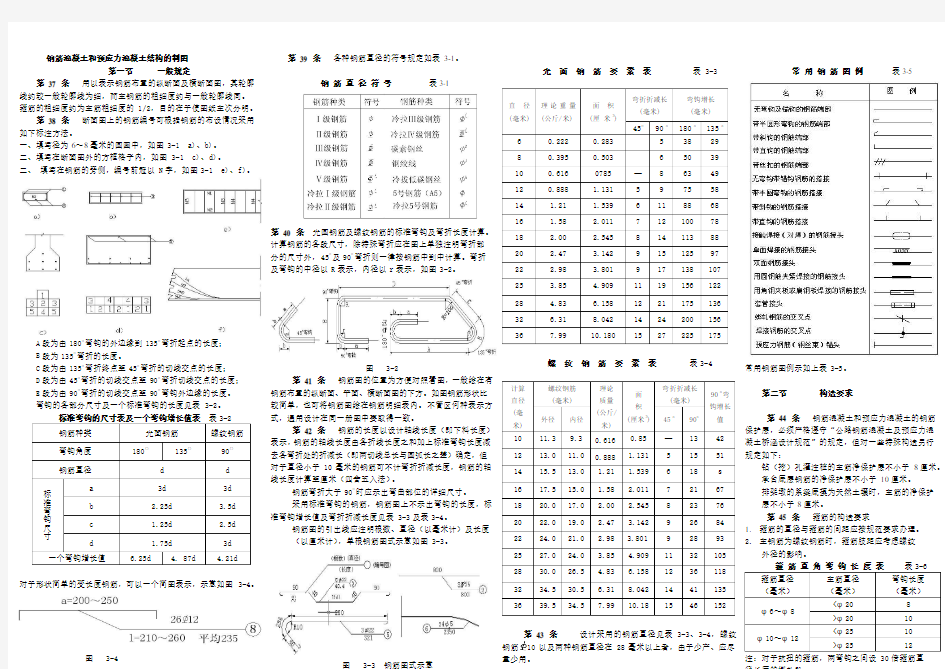

第39 条各种钢筋直径的符号规定如表3-1。

钢筋直径符号表3-1

第40 条光圆钢筋及螺纹钢筋的标准弯钩及弯折长度计算。

计算钢筋的各段尺寸,除特殊弯折应在图上单独注明弯折部

分的尺寸外,45o及90o弯折则一律按钢筋中到中计算。弯折

及弯钩的中径以R表示,内径以r表示,如图3-2。

图 3-2

第41 条钢筋图的位置为方便对照看图,一般绘在有

钢筋布置的纵断面、平面、横断面图的下方。如图钢筋形状比

较简单,也可将钢筋图绘在钢筋明细表内。不管区何种表示方

式,通用设计在同一册图中要取得一致。

第42 条钢筋的长度以设计轴线长度(即下料长度)

表示,钢筋的轴线长度由各折线长度之和加上标准弯钩长度减

去各弯折处的折减长(即两切线总长与圆弧长之差)确定,但

对于直径小于10毫米的钢筋可不计弯折折减长度,钢筋的轴

线长度计算至厘米(四舍五入法)。

钢筋弯折大于90o时应示出弯曲部位的详细尺寸。

采用标准弯钩的钢筋,钢筋图上不示出弯钩的长度,标

准弯钩增长值及弯折折减长度见表3-3及表3-4。

钢筋图的引出线应注明根数、直径(以毫米计)及长度

(以厘米计),单根钢筋图式示意如图3-3。

图 3-3 钢筋图式示意

光面钢筋要素表表 3-3

螺纹钢筋要

素表表3-4

第43 条设计采用的钢筋直径见表3-3、3-4,螺纹

以及两种钢筋直径在28毫米以上者,由于少产、应尽

量少用。

常用钢筋图例表3-5

常用钢筋图例示如上表3-5。

第二节构造要求

第44 条钢筋混凝土和预应力混凝土的钢筋

保护层,必须严格遵守“公路钢筋混凝土及预应力混

凝土桥涵设计规范”的规定,但对一些特殊构造另行

规定如下:

钻(挖)孔灌注桩的主筋净保护层不小于8厘米。

承台底层钢筋的净保护层不小于10厘米。

排架墩的系梁底摸为天然土壤时,主筋的净保护

层不小于8厘米。

第45 条箍筋的构造要求

1.箍筋的直径与箍筋的间距应按规范要求办理。

2.主钢筋为螺纹钢筋时,箍筋肢距应考虑螺纹

外径的影响。

注:对于抗扭的箍筋,两弯钩之间设30倍箍筋直

径长度的绑扎段。

配筋构造之梁 受力钢筋 1.梁纵向受力钢筋的直径:当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。 2.梁纵向受力钢筋水平方向的净间距(图9-14):对上部钢筋不应小于30mm 和1.5d(d为钢筋的最大直径);对下部钢筋不应小于25mm和d。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。 图9-14 梁的钢筋净距 3.简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度l as(图9-15),应符合下列规定;当梁中混凝土能担负全部剪力时,l as≥5d;当梁端剪力大于混凝土担负能力时,对带肋钢筋l as≥12d,对光圆钢筋l as≥15d。 图9-15 纵向受力钢筋伸入梁简支支座的锚固 当下部纵向受力钢筋伸至梁端尚不足l as时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。 4.框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围(图9-16)。该钢筋节点或支座边缘伸向跨中的截断位置应满足受弯承载力与锚固要

求。 框架梁或连续梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座处应满足下列锚固要求: (1)当计算中不利用该钢筋强度时,其伸入节点或支座的锚固长度l as≥12d (带肋钢筋)、15d(光圆钢筋); (2)当计算中充分利用该钢筋的抗拉强度时,下部纵向钢筋应锚固在节点或支座内,此时可采用直线锚固形式(图9-16a),其锚固长度不应小于l a;也可采用带90°弯折的锚固形式(图9-16b),其锚固长度不应小于0.41a;下部纵向钢筋也可伸过节点或支座范围,并在梁中弯矩较小处设置搭接接头(图9-16c),其搭接长度不应小于l l。 图9-16 梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座范围的锚固与搭接(a)节点中的直线锚固;(b)节点中的弯折锚固;(c)节点或支座范围外的搭接 5.框架梁上部纵向钢筋伸入中间层端节点的锚固长度,当采用直线锚固形式时不应小于l a,且伸过柱中心线不宜小于5d(d为梁上部纵向钢筋的直径)。当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,其包含弯弧段在内的水平投影长度不应小于0.4l a,包含弯弧段在内的竖直投影长度应为15d (图9-17)。

一、柱主筋直径相差小于2级。 二、柱主筋单侧最小配筋率《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》第11.4.12-1条 第11.4.12-1条框架柱和框支柱的钢筋配置,应符合下列要求:框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表 11.4.12-1规定的数值,同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2;对IV类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应按表中数值增加0.1采用;柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 表11.4.12-1 抗震设计规范6.3.7-1 柱的钢筋配置,应符合下列各项要求: 柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,最小

总配筋率应增加0.1%。

表6.3.7.1柱截面纵向钢筋的最小总配筋率(百分率) 三、柱全部纵筋最小配筋率《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》第11.4.12-1条 说明:依表11.4.12-1注,当采用HRB400级钢筋时,本程序对表中数值减小0.1 当混凝土强度等级为C60及以上时,程序对表中数字增加0.1 计算最小配筋率时按GB50010-2002第9.5.1条注3取全截面面积计算 注:Ⅳ类场地较高的高层建筑,应按0.8%的要求 第9.5.1条钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。

钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表 9.5.1 受力类型 最小配筋百分率受压构件 全部纵向钢筋 0.6 一侧纵向钢筋 0.2 受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受 拉钢筋0.2和45ft/fy中的较大值 注: 1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1; 2偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;

2014年7月14日 1、柱大样配筋 一根角筋面积 轴压比 柱节点域 H边配筋面积(包括角筋) 抗剪箍筋 面积 B边配筋面积加密抗剪箍筋面积-非加密抗剪箍筋配筋面积(包括角筋) 2、后浇带 1.后浇带混凝土宜采用补偿收缩混凝土。 2.贯通钢筋的后浇带宽度大于等于800,L1为搭接长度。 3、局部神将版升高或降低的高度>300时,设计应补充绘制截面配筋图,局部升降板配置双向贯通纵筋。 4、柱编号:①柱高相同。②分段截面和配筋尺寸对应相同。 5、配梁上部纵筋时,不同大直径钢筋不超过两级!

6、剪力墙截面注写:①注写截面尺寸及大样,配筋。 ②注明约束边缘构件沿墙肢长度Lc ③墙身注写:墙身编号、墙厚尺寸、水平分布钢筋、竖向分布钢筋、拉筋 ④墙梁注写:编号、截面尺寸b,h、箍筋、梁上部纵筋、下部纵筋、顶面高差(高,低于顶面标高时注写) 7、剪力墙洞口在原位的标注:洞口编号、洞口几何尺寸、洞口中心相对标高、洞口每边补强钢筋。 JD 矩形洞 YD 圆形洞 几何尺寸:b * h 宽x高矩形洞 D 直径圆形洞 8、洞口补强钢筋:①洞口宽、高均不大于800时,注写具体数值。 例:JD 2 ; 400x300 ; +3.100 ; 3φ14 矩形洞口2,宽x高400x300,洞口中心距楼面标高为+3.100米,补强筋为3φ14。 ②大于800时,在洞口的上、下方设置补强暗梁,并注写上、下暗梁的纵筋与箍筋具体数值,补强暗梁梁高为400。 例:JD 5;1800x2100;+1.800;6φ20 φ8@150

矩形洞口5,宽x高1800x2100,洞口中心距楼面标高为1.800米,补强暗梁的纵筋6φ20,箍筋φ8@150(当为圆洞时有环向加强筋,注写在箍筋之后) 9、剪力墙:①列表注法、截面注法(大样) ②可单独绘制也可同柱,墙一同绘制。 ③标高、楼面结构层、结构层号 ④偏心尺寸 ⑤剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身、剪力墙梁三部分。 ⑥可分别列剪力墙柱表、剪力墙身表、剪力墙梁表。 ⑦编号分类:墙柱,墙身,墙梁三类构件。 10、墙柱:①约束边缘构件YBZ------>约束边缘暗柱,约束边缘端柱,约束边缘翼墙,约束边缘转角墙。 ②构造边缘构件GBZ------>构造边缘暗柱,构造边缘端柱,构造边缘翼墙,构造边缘转角墙。 ③非边缘暗柱 ④扶壁柱 约束边缘构件一般用于下部抗震结构,其抗震受力作用大于构造边缘构件(抗规P63~P66) 11、墙身编号:墙身--Q、水平与竖向分布钢筋的排数组成,排数写在括号内:Qxx(x

柱内纵向钢筋的摆放间距: 板内钢筋的配置: 1.板底受力钢筋间距板厚h≤150mm时不宜大于200mm,板厚h>150mm 不宜大于且不宜大于 250mm。配筋与梁相同)。板的经济配筋率为 %~ % 。 2.板面负筋钢筋间距及构造要求见混凝土规范注意最小配筋的限制。 3.单向板分布钢筋 4.温度钢筋、防裂缝钢筋 5.在楼板角部,布置附加钢筋自己还不懂。 6.双向板的短向h0应取h-(15+d/2),一般可取h-20(相当于钢筋直径d=10),长向h0应取h-(15+d+d/2), 一般可取h-30(相当于钢筋直径d=10)。如果对此问题未予注意,而将两个方向的h0取为等值,这使另一方向的配筋量偏小。 7. 什么情况下的板可以采用双层双向配筋?关于双层双向配筋问题,规范没有明确的要求,哪 些部位必须双层双向配筋。但建议在厚板(180)以上,或受温度应力较大的部位混凝土易出现裂缝等部位,使用双层双向配筋。在这样的建议下,我个人在设计中通常都在以下部位采用双层双向配筋:基础筏板、地下室防水刚性底板、高层结构作为崁固层的楼板、使用荷载较大,且受力复杂的楼板(如,汽车坡道)、有动力荷载的楼板、屋面板、裸露在室外的楼板、异形楼板等等。还有就是面积比较小的房间,比如厨房,卫生间,拉通省事。在我所见过的和做过的设计里,板双层双向配筋的情况主要有筏板基础、地下室顶板、还有屋面板。筏板基础和地下室顶板双层双向配筋主要是因为荷载大,受力复杂,容易受力不均匀,所以双层双向配筋;屋面板双层双向配筋是因为屋面板受温度应力的影响很大,需要配温度钢筋,这样的话在施工上就造成了麻烦,所以一般屋面板就双层双向配筋了。 8.卧置在地基上的基础筏板,当板厚>2m时:宜沿板厚度方向间距不超过1米设置与板面平行的构造 钢筋网片直径≥12mm 间距≤200mm见混凝土规范 9.不能机械的固守“负筋必须与梁轴线垂直”的概念,应综合考虑钢筋的布置,以钢筋尽量不交叉重叠 为原则。如三角形板应双层双向布置,不应采用分离式配筋,这样施工起来也较方便。 框架梁纵向钢筋的配置: 1.非抗震梁(五级)的配筋按PKPM计算的结果配筋即可, 2.抗震梁的配筋除应满足一侧受拉纵筋最小钢筋直径 对于跨中钢筋的超筋限制规范没有明确规定,一般就按混凝土书的ζb来确定,其实PKPM会计算,我们只需按结果配筋就行。 对于梁端(即支座)的超筋; 考虑支座内力塑性重分布梁端ζ; 在满足计算要求的前提下,还要满足梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,而且要注意这里的比值应该以实际配筋来计算。 概括一下:在计算最小配筋率时,实际工程中:1.当你计算梁的配筋率的时候,验算是否达到最小配筋率,请用b·h来做乘数,验算最大配筋率的时候,分子请用b·h。,这样偏安全。2.计算柱子配筋率时,全用b·h。 经济配筋率:矩形梁%~% ,T形梁%~%

配筋构造之一般规定 混凝土保护层 1.混凝土结构的环境类别 混凝土结构的耐久性,应根据表9-12的环境类别和设计使用年限进行设计。 混凝土结构的环境类别表9-12 注:严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》JG1 24的规定。 2.混凝土保护层的最小厚度 混凝土保护层的最小厚度取决于构件的耐久性和受力钢筋粘结锚固性能的要求。 (1)从钢筋粘结锚固角度对混凝土保护层提出的要求是为了保证钢筋与其周围混凝土能共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需的强度。 (2)根据耐久性要求的混凝土保护层最小厚度,是按照构件在50年内能保护钢筋不发生危及结构安全的锈蚀确定的。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9-13的规定。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)表9-13 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。 板、墙、壳中分布钢筋的保护层不应小于表9-13中相应数值减10mm,且

不应小于10mm。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。 处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按表9-13中的数值减少5mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按表9-13中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。 当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。 3.特殊条件下的混凝土保护层 (1)一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土保护层厚度应按表9-13的数值增加4006;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层可适当减少。 (2)三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。 (3)对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 (4)处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 钢筋锚固 1.当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度按公式(9-1)计算,不应小于表9-14规定的数值。 纵向受拉钢筋的最小锚固长度l a(mm)表9-14 注:1.当圆钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d; 2.在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250d; 3.d-钢筋公称直径。 当符合下列条件时,表9-14的锚固长度应进行修正。

一、柱主筋直径相差小于2级 二、柱主筋单侧最小配筋率(混凝土结构设计规范GB50010-2002 第11.4.12-1条) 第11.4.12条框架柱和框支柱的钢筋配置,应符合下列要求: 1框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表11.4.12-1规定的数值,同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2;对IV类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应按表中数值增加0.1采用; 柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 表11.4.12-1 6.3.7 柱的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,最小总配筋率应增加0.1%。 注:1 表中括号内数值用于框架结构的柱; 2.钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05; 3 混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0.1 三、柱全部纵筋最小配筋率(混凝土结构设计规范GB50010-2002 第11.4.12-1条)说明:依表11.4.12-1注,当采用HRB400级钢筋时,本程序对表中数值减小0.1 当混凝土强度等级为C60及以上时,程序对表中数字增加0.1 计算最小配筋率时按GB50010-2002第9.5.1条注3取全截面面积计算 注:Ⅳ类场地较高的高层建筑,应按 0.8%的要求 第9.5.1条钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1 规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分 表9.5.1 率(%)

见混凝土规范9.3.1条第2条, 板内钢筋的配置: 1.板底受力钢筋间距板厚h≤150mm时不宜大于200mm,板厚h>150mm 不宜大于1.5h 且不宜大于250mm。全部伸入支座(见规范)。最小配筋率见混凝土规范8.5.1条及其注释第2条(其实板的最小配筋与梁相同)。板的经济配筋率为0.4 %~0.8 % 。 2.板面负筋钢筋间距及构造要求见混凝土规范9.1.6 注意最小配筋的限制。 3.单向板分布钢筋见混凝土规范9.1.7。 4.温度钢筋、防裂缝钢筋见混凝土规范9.1.8。 5.在楼板角部,布置附加钢筋见混凝土规范9.1.6的第3条。自己还不懂。 6.双向板的短向h0应取h-(15+d/2),一般可取h-20(相当于钢筋直径d=10),长向h0应取 h-(15+d+d/2),一般可取h-30(相当于钢筋直径d=10)。如果对此问题未予注意,而将两个方向的h0取为等值,这使另一方向的配筋量偏小。 7. 什么情况下的板可以采用双层双向配筋?关于双层双向配筋问题,规范没有明确 的要求,哪些部位必须双层双向配筋。但建议在厚板(180)以上,或受温度应力较大的部位混凝土易出现裂缝等部位,使用双层双向配筋。在这样的建议下,我个人在设计中通常都在以下部位采用双层双向配筋:基础筏板、地下室防水刚性底板、高层结构作为崁固层的楼板、使用荷载较大,且受力复杂的楼板(如,汽车坡道)、有动力荷载的楼板、屋面板、裸露在室外的楼板、异形楼板等等。还有就是面积比较小的房间,比如厨房,卫生间,拉通省事。在我所见过的和做过的设计里,板双层双向配筋的情况主要有筏板基础、地下室顶板、还有屋面板。筏板基础和地下室顶板双层双向配筋主要是因为荷载大,受力复杂,容易受力不均匀,所以双层双向配筋;屋面板双层双向配筋是因为屋面板受温度应力的影响很大,需要配温度钢筋,这样的话在施工上就造成了麻烦,所以一般屋面板就双层双向配筋了。 8.卧置在地基上的基础筏板,当板厚>2m时:宜沿板厚度方向间距不超过1米设置与板 面平行的构造钢筋网片直径≥12mm 间距≤200mm见混凝土规范8.5.2和9.1.9。 9.不能机械的固守“负筋必须与梁轴线垂直”的概念,应综合考虑钢筋的布置,以钢筋尽量 不交叉重叠为原则。如三角形板应双层双向布置,不应采用分离式配筋,这样施工起来 也较方便。

一、梁的配筋图画法 梁平面整体配筋图是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。 1、平面注写方式 平面注写方式是在梁的平面布置图上,将不同编号的梁各选一根,在其上直接注明梁代号、断面尺寸B×H(宽×高)和配筋数值。当某跨断面尺寸或箍筋与基本值不同时,则将其特殊值从所在跨中引出另注平面注写采用集中注写与原位注写相结合的方式标注: 原位注写表达梁的特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时 ,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。

如下图表达了在轴线上梁的情况,引出线部分为集中标注。KL2(2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200 (2)2φ25表明此梁箍筋是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;(-0.100)表示梁顶相对于楼层标高24.950低0.100m,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。在①轴处梁上部注写的2φ25+2φ22 ,表示梁支座上部有四根纵筋,2φ25放在角部,2φ22放在中部。当梁支座两边的上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省略不注,如②轴梁上端所示。当集中注写的数值中某一项(或几项)数值不适用于某跨或某悬挑部分时,则按其不同数值原位注写在该跨或该悬挑部分处,施工时,按原位标注的数值优先选用。如③轴右侧悬挑梁部分,下部标注φ8-100,表示悬挑部分的箍筋通长都为φ8间距100的两肢箍。 梁支座上部纵筋的长度根据梁的不同编号类型,按标准中的相关规定执行。 2. 截面注写方式

框架柱构造配筋须满足 的规范要求 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、柱主筋直径相差小于2级 二、柱主筋单侧最小配筋率(混凝土结构设计规范GB50010-2002 第-1条) 第条框架柱和框支柱的钢筋配置,应符合下列要求: 柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 表-1 6.3.7 柱的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7-1采用,同时每一侧配筋率不应小于%;对建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,最小总配筋率应增加%。 注:1 表中括号内数值用于框架结构的柱; 2.钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加,钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加; 3 混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加 三、柱全部纵筋最小配筋率(混凝土结构设计规范GB50010-2002 第-1条) 当混凝土强度等级为C60及以上时,程序对表中数字增加 注:Ⅳ类场地较高的高层建筑,应按 %的要求 第9.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分 表9.5.1 率(%)

此条仅适用于一级且剪跨比小于2的柱 五、柱全部纵筋最大配筋率(混凝土结构设计规范GB50010-2002 第条) 第条框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比λ≤2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于%。 抗震规范规定 6.3.8 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定: 1 柱的纵向钢筋宜对称配置。 2 截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。 3 柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于%。 4 边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内,纵筋总截面面积应比计算值增加25%。 5 柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。 六、柱纵筋间距 (混凝土结构设计规范GB50010-2002 第条) (混凝土结构设计规范GB50010-2002 第10.3.1条柱中纵向受力钢筋应符合下列规定: 1纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根; 2当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10-16mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋; 3柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm 4在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm. 抗震设计规范 6.3.8 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定: 1 柱的纵向钢筋宜对称配置。 2 截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。 3 柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于%。

钢筋混凝土梁板的配筋构造 3.1 受弯构件的构造要求 (1)梁的一般构造 钢筋混凝土梁的常用截面有矩形、T形、工形和花篮形等形式,如图 图3.25梁的截面形式 受弯构件在外荷载作用下,截面上将同时承受弯矩M和剪力y的作用。在弯矩较大的区段可能发生沿横截面的(称为正截面)受弯破坏,在剪力较大的区段可能发生沿斜截面的受剪破坏,当受力钢筋过早切断、弯起或锚固不满足要求时,还可能发生沿斜截面的受弯破坏。 一、梁和板的一般构造规定 (一)梁的配筋构造 1)梁的截面尺寸 梁的截面高度h与梁的跨度l及所受荷载大小有关。一般情况下,独立简支梁,其截面高度h与其跨度l的比值(称为高跨比) h/l=1/12—1/8 ;独立的悬臂梁h/l为1/6左右;多跨连续梁h/l=1/18—1/12 。 梁的截面宽度b与截面高度h的比值b/h,对于矩形截面一般为1/2.5~1/2;对于T形截面一般为1/3~1/2.5 。 为了统一模板尺寸便于施工,梁的常用宽度一般为180mm、200mm、220mm、250mm,250mm以上以50mm为模数;而梁的高度h一般为250mm、300 mm、…、1000mm等尺寸,当h≤800mm时以50mm为模数,当h>800mm时以1OOmm为模数。 2)梁的配筋 梁中一般配置下列几种钢筋(图3.26): ①纵向受力筋。如①号筋,它是用来承受弯矩的钢筋。纵向受力钢筋的常用直径为10-28mm,根数不得少于2根。梁内受力纵筋的直径应尽可能相同;当采用不同的直径时,它们之间相差至少应为2mm以上,便于施工中容易用肉眼识别,但相差也不宜超过6mm。 ②弯起钢筋。如②、③号钢筋,它是由纵向受力钢筋弯起而成。它的作用是:中间段同纵向受力钢筋一样,可以承受跨中正弯矩;弯起段可以承受剪力;弯起后的水平段有时还可以用来承受支座处的负弯矩。 弯起钢筋的弯起角度—般是:当梁高h ≤800mm时为45°;当梁高h>800mm 时为60°

配筋构造之板 受力钢筋 1.板中受力钢筋的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mm;h=100~150mm 时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm。 2.板中受力钢筋的间距;板厚h≤150mm时不宜大于200mm,h>150mm 时不宜大于1.5h或250mm。 板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始配置。 3.单向板和双向板可采用分离式配筋或弯起式配筋。分离式配筋因施工方便,已成为工程中主要采用的配筋方式。 当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸人支座;支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度a应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求(图9-9)。 图9-9 连续板的分离式配筋 当q≤3g时,a=l0/4;当q>3g,a=l0/3 式中q——均布活荷载设计值;g——均布恒荷载设计值4.简支板或连续板跨中正弯矩钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d(d为正弯矩钢筋直径)。当连续板内温度收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。 对与边梁整浇的板,支座负弯矩钢筋的锚固长度应为l a。 5.在双向板的纵横两个方向上均需配置受力钢筋。承受弯矩较大方向的受力钢筋,应布置在受力较小钢筋的外层。 分布钢筋 1.单向板中单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜

大于250mm,直径不宜小于6mm。 对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。 2.在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜为150~200mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。 构造钢筋 1.对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,并应符合下列规定: (1)该构造钢筋的截面面积:沿受力方向配置时不宜小于跨中受力钢筋截面面积的1/3,沿非受力方向配置时可根据实践经验适当减少。 (2)该构造钢筋伸入板内的长度:对嵌固在承重砌体墙内的板不宜小于板短边跨度的1/7,在两边嵌固于墙内的板角部分不宜小于板短边跨度的1/4(双向配置);对周边与混凝土梁或墙整体浇筑的板不宜小于受力方向板计算跨度的1/5(单向板)、1/4(双向板),见图9-9。 图9-10 现浇板中与梁垂直的构造钢筋 1-主梁;2-次梁;3-板的受力钢筋;4-上部构造钢筋 2.当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的1/3。该构造钢筋伸入板内的长度不宜小于板计算跨度l0的1/4,见图9-10。

框架柱纵筋 直径: 《砼规》 (Ⅰ)柱 9.3.1 柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定: 1 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%; 3 偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm 的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋; 9.3.3 I形截面柱的翼缘厚度不宜小于120mm,腹板厚度不宜小于100mm。当腹板开孔时,宜在孔洞周边每边设置2~3根直径不小于8mm的补强钢筋,每个方向补强钢筋的截面面积不宜小于该方向被截断钢筋的截面面积。 腹板开孔的I形截面柱,当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半、孔的竖向尺寸小于相邻两孔之间的净间距时,柱的刚度可按实腹I形截面柱计算,但在计算承载力时应扣除孔洞的削弱部分。当开孔尺寸超过上述规定时,柱的刚度与承载力应按双肢柱计算。 《抗规》 6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度与有效高度之比,一级不应大于0、25,二、三级不应大于0、35。 2 梁端截面的底面与顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0、5,二、三级不应小于0、3。 6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2、5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。 2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其她结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位

9-2 配筋构造 混凝土结构构件的配筋构造,主要根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002),并参考有关规程及工程实践经验编写而成。 9-2-1 一般规定 9-2-1-1 混凝土保护层 1.混凝土结构的环境类别 混凝土结构的耐久性,应根据表9-12的环境类别和设计使用年限进行设计。 混凝土结构的环境类别表9-12 定。 2.混凝土保护层的最小厚度 混凝土保护层的最小厚度取决于构件的耐久性和受力钢筋粘结锚固性能的

要求。 (1)从钢筋粘结锚固角度对混凝土保护层提出的要求是为了保证钢筋与其周围混凝土能共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需的强度。 (2)根据耐久性要求的混凝土保护层最小厚度,是按照构件在50年内能保护钢筋不发生危及结构安全的锈蚀确定的。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9-13的规定。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)表9-13 70mm。 板、墙、壳中分布钢筋的保护层不应小于表9-13中相应数值减10mm,且不应小于10mm。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。 处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按表9-13中的数值减少5mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按表9-13中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。

当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。 3.特殊条件下的混凝土保护层 (1)一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土保护层厚度应按表9-13的数值增加4006;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层可适当减少。 (2)三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。 (3)对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 (4)处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 9-2-1-2 钢筋锚固 1.当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度按公式(9-1)计算,不应小于表9-14规定的数值。 纵向受拉钢筋的最小锚固长度l a(mm)表9-14

9-2配筋构造

9-2 配筋构造 混凝土结构构件的配筋构造,主要根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002),并参考有关规程及工程实践经验编写而成。 9-2-1 一般规定 9-2-1-1 混凝土保护层 1.混凝土结构的环境类别 混凝土结构的耐久性,应根据表9-12的环境类别和设计使用年限进行设计。 混凝土结构的环境类别表9-12 注:严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》JG1 24的规定。 2.混凝土保护层的最小厚度 混凝土保护层的最小厚度取决于构件的耐久性和受力钢筋粘结锚固性能的要求。 (1)从钢筋粘结锚固角度对混凝土保护层提出的要求是为了保证钢筋与其周围混凝土能共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需的强度。

(2)根据耐久性要求的混凝土保护层最小厚度,是按照构件在50年内能保护钢筋不发生危及结构安全的锈蚀确定的。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9-13的规定。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)表9-13 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。 板、墙、壳中分布钢筋的保护层不应小于表9-13中相应数值减10mm,且不应小于10mm。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。 处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按表9-13中的数值减少5mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按表9-13中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。 当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。 3.特殊条件下的混凝土保护层

框架柱纵筋 直径: 《砼规》 (Ⅰ)柱 9.3.1 柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定: 1 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%; 3 偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm 的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋; 9.3.3 I形截面柱的翼缘厚度不宜小于120mm,腹板厚度不宜小于100mm。当腹板开孔时,宜在孔洞周边每边设置2~3根直径不小于8mm的补强钢筋,每个方向补强钢筋的截面面积不宜小于该方向被截断钢筋的截面面积。 腹板开孔的I形截面柱,当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半、孔的竖向尺寸小于相邻两孔之间的净间距时,柱的刚度可按实腹I形截面柱计算,但在计算承载力时应扣除孔洞的削弱部分。当开孔尺寸超过上述规定时,柱的刚度和承载力应按双肢柱计算。 《抗规》 6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5, 二、三级不应小于0.3。 6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。 2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置

剪力墙结构配筋规律 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

剪力墙结构配筋图规律总结 连云港市建筑设计研究院有限责任公司马占勇 搞要:对剪力墙结构配筋规律进行总结,以便设计效率提高。剪力墙结构的配筋分为墙体分布筋和边缘构件配筋。配筋首先满足电算结果,其次满足《抗规》的构造要求。边缘构件箍筋计算可考虑墙体分布筋。 关键词:剪力墙结构配筋规律墙体分布筋边缘构件配筋 前言: 剪力墙结构为一种常用结构形式,多用于高层住宅。剪力墙结构配筋的安全与经济成为我们关心的问题。现对剪力墙结构配筋图规律进行总结,以便设计效率提高。 实例分析: 现以18+1高层住宅剪力墙结构为例进行总结。该结构抗震等级为三级。 剪力墙结构墙的配筋分为墙体分布筋和边缘构件配筋。墙体分布筋首先满足电算结果,其次满足《抗规》条的构造要求。关于边缘构件,首先也应满足电算结果,其次底部加强区及其上一层根据轴压比情况设置构造边缘构件,以及不同的约束边缘构件;而此以上各楼层设置构造边缘构件,当然也应满足电算结果。

以上各层轴压比不分大小构造边缘构件2 满足电算以下进行详细分析总结。 一、墙体分布筋 首先满足电算结果。除地下室处该处大多数情况,电算结果为构造配筋。 此时应满足《抗规》6.4.3抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:1一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最 小配筋率均不应小于%.四级抗震墙分布钢筋最小配筋率不应小于%。6.4.4抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列规定:l抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm,部分 框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200mm。3抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8mm;竖向钢筋直径不宜小于lOmm。 对于200mm厚剪力墙,水平筋一般采用8@200(双层), 竖向筋一般采用10@300(双层),即可满足安全经济的要求。 另外,《高规》7.2.19房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于%,间距均不应大于200mm。所以相应部位剪力墙,水平筋采用8@200(双层),竖向筋一般采用10@200(双层)。 二、边缘构件配筋(满足电算,并满足《抗规》6.4.5) 1、底部加强区及其上一层

柱配筋要求 柱纵向受力钢筋 1、基本要求: (1)《混规》9.3.1,纵筋净间距不应小于50mm,直径不宜小于12mm; (2)《混规》9.3.1,偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及周鑫受压柱中各边的纵向受力钢筋,中距不宜大于300mm(基本不考虑);《混规》11.4.13、《抗规》6.3.8、《高规》6.4.4.2,纵向钢筋宜对称布置。抗震设计时,截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm(要求满足); 2、最大配筋率要求:《混规》9.3.1、《高规》6.4.4,对于抗震设计不宜大于5%,不应大于6%(基本不考虑);《混规》11.4.1 3、《抗规》6.3.8第3款、《高规》6.4.4,对于抗震设计不应大于5%(要求满足)。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比2 λ时(H n/2h0)短柱,柱每侧配筋 ≤ 率不宜大于1.2%。 2

2 3、最小配筋率要求:《混规》11.4.12第1款、《抗规》6.3.7第1款、《高规》6.4.3第1款(含非抗震),单侧不应小于0.2%。 4、纵向受力钢筋面积调整: (1)《混规》11.4.13、《抗规》6.3.8第4款,框架边柱、角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增加25%; (2)《抗规》6.1.14第3款第1项,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍;第2项,地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍; 5、构造钢筋:《混规》9.3.1第3款,柱高度不小于600时,在侧面应设置直径不小于10mm的构造钢筋,并加复合箍; 柱箍筋 1、加密区范围:《混规》11.4.12第3条、《混规》11.4.13、《抗规》6.3.9.1、《高规》6.4.6 (1)柱端,取截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm三者的最大值;

柱箍筋配筋举例 一、抗剪箍筋配筋 举例说明: G0.5-0.2 不要考虑肯定是双肢箍,现在请睁大你的眼睛,下面是步骤: 用0.5/2=0.25,0.2x2/2=0.2。 现在请你拿出板钢筋配筋表: 这里是重点:上面得到数据时加密区0.25,非加密区0.2,这个时候要对照上面的配筋表进行对比。 6-100的面积是283,6-200的面积是141,但是这个时 侯究竟怎样比较呢?这里需要提到一点:在PKPM08版S-3说明书上第81页提到,若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。这也就是为什么上面在计算中为什么非加密区0.2要乘以2的原因。乘以2之后就换算成了加密区间距了。即相当于梁长100mm范围内箍筋面积为0.2.那么现在比较就与(6-200)没有任何关系,此时的0.2应该与283进行比较。 所以在此处采用的箍筋可以为6-100/200。 有朋友问假如是四肢箍呢?很简单除以四就行。 举例说明: G3.1-2.5 计算如下: 3.1/4=0.775, 2.5x2/4=1.25,这是我假定非加密区是200的情况下计算的,那么观察配筋表,发现非加密区200不能满足箍筋的实际情况,应该采用比200小的间距配筋。那么我果断处理,“非加密区采用100的间距”,可能大家会很矛盾,这不就是加密区吗?(注意:这个时候其实也就是将非加密区当成加密区计算,那么我们就不用换算了。) 但是在分析的时候我们当成非加密区来考虑,那么计算如下: 2.5/4=0.625,这时候只能对照间距100的板钢筋对照。其结果是10-100是满足要求的。 这时候观察梁的位置,我们统一采用10-100全长加密。配筋文件见下图: PS1:2010抗规6.3.3条:四级抗震箍筋最小直径可选用6,三级以上抗震才选用大于6的箍筋。提出这条这条说明是为了说明,在四级抗震情况下仍然可以用6的箍筋。有时候为了和甲方搞好关系,没办法。有时候钢筋介于6和8之间的时候,选8浪费,但是选6不满足,我们曾经选过6.5的箍筋!照样是符合规范要求的。 PS2:上面是针对设计而言的简便快速对照方法。那么真正计算应该怎样进行呢? 以G0.5-0.2为例说明: 0.5X100/2=25,这是加密区需要的箍筋的面积。 0.2X200/2=20,这是非加密区经过换算后需要的箍筋的面积。

钢筋混凝土和预应力混凝土结构的制图 第一节一般规定 第37 条用以表示钢筋布置的纵断面及横断面图,其轮廓 线约较一般轮廓线为细,而主钢筋的粗细度约与一般轮廓线同。箍筋的粗细度约为主筋粗细度的1/2,目的在于使图纸主次分明。 第38 条断面图上的钢筋编号可根据钢筋的布设情况采用如下标注方法。 一、填写径为6~8毫米的圆圈中,如图3-1 a)、b)。 二、填写在断面图外的方框格子内,如图3-1 c)、d)。 二、填写在钢筋的旁侧,编号前冠以N字,如图3-1 e)、f)。 A段为由180o弯钩的外边缘到135o弯折起点的长度; B段为135o弯折的长度。 C段为由135o弯折终点至45o弯折的切线交点的长度; D段为由45o弯折的切线交点至90o弯折切线交点的长度; E段为由90o弯折的切线交点至90o弯钩外边缘的长度。 弯钩的各部分尺寸及一个标准弯钩的长度见表3-2。 对于形状简单的变长度钢筋,可以一个简图表示,示意如图3-4。 图 3-4 第39 条各种钢筋直径的符号规定如表3-1。 钢筋直径符号表3-1 第40 条光圆钢筋及螺纹钢筋的标准弯钩及弯折长度计算。 计算钢筋的各段尺寸,除特殊弯折应在图上单独注明弯折部 分的尺寸外,45o及90o弯折则一律按钢筋中到中计算。弯折 及弯钩的中径以R表示,内径以r表示,如图3-2。 图 3-2 第41 条钢筋图的位置为方便对照看图,一般绘在有 钢筋布置的纵断面、平面、横断面图的下方。如图钢筋形状比 较简单,也可将钢筋图绘在钢筋明细表内。不管区何种表示方 式,通用设计在同一册图中要取得一致。 第42 条钢筋的长度以设计轴线长度(即下料长度) 表示,钢筋的轴线长度由各折线长度之和加上标准弯钩长度减 去各弯折处的折减长(即两切线总长与圆弧长之差)确定,但 对于直径小于10毫米的钢筋可不计弯折折减长度,钢筋的轴 线长度计算至厘米(四舍五入法)。 钢筋弯折大于90o时应示出弯曲部位的详细尺寸。 采用标准弯钩的钢筋,钢筋图上不示出弯钩的长度,标 准弯钩增长值及弯折折减长度见表3-3及表3-4。 钢筋图的引出线应注明根数、直径(以毫米计)及长度 (以厘米计),单根钢筋图式示意如图3-3。 图 3-3 钢筋图式示意 光面钢筋要素表表 3-3 螺纹钢筋要 素表表3-4 第43 条设计采用的钢筋直径见表3-3、3-4,螺纹 以及两种钢筋直径在28毫米以上者,由于少产、应尽 量少用。 常用钢筋图例表3-5 常用钢筋图例示如上表3-5。 第二节构造要求 第44 条钢筋混凝土和预应力混凝土的钢筋 保护层,必须严格遵守“公路钢筋混凝土及预应力混 凝土桥涵设计规范”的规定,但对一些特殊构造另行 规定如下: 钻(挖)孔灌注桩的主筋净保护层不小于8厘米。 承台底层钢筋的净保护层不小于10厘米。 排架墩的系梁底摸为天然土壤时,主筋的净保护 层不小于8厘米。 第45 条箍筋的构造要求 1.箍筋的直径与箍筋的间距应按规范要求办理。 2.主钢筋为螺纹钢筋时,箍筋肢距应考虑螺纹 外径的影响。 注:对于抗扭的箍筋,两弯钩之间设30倍箍筋直 径长度的绑扎段。