层析法的主要介绍及其应用

1.层析法的概念

层析法又称色谱法[1].色层法或层离法(Chromatography),是一种应用很广的分离分析

方法。1903年,俄国的植物学家M,C.UBeT在研究分离植物色素过程中,首先创造了色

谱法,这是一种根据化合物的不同结构和不同的物理,化学特性,从而具有不同吸附性能的

原理,以分离混合物中的化学成分的一种物理化学分离方法,最初用于有色物质,之后应用于大量的无色物质。色谱法的名称虽然仍然沿用,但已失去原来的含义。层析法和其他分离

方法比较,具有分离效率高,操作又不太麻烦的优点。因此,层析法的应用越来越广,对于

近代化学科学的发展有巨大的影响。在制药、化工、农业、医学等方面都有着广泛的应用。

2.层析法的历史及原理

层析法的历史

1903年3月21日俄国植物学家茨维特(Michael Tswett,1872-1919)在华沙自然科学学会生物学会议上发表了“一种新型吸附现象及其在生化分析上的应用”研究论文,介绍了一种应用吸附原理分离植物色素的新方法,并首先认识到这种层析现象在分离分析方面

有重大价值。1906年他在德国植物学杂志发表文章,首次命名上述分离后色带为色谱图,

称此方法为色谱法(Chromatography)。1907年在德国生物学会年会上,展示过带有色带的

分离柱管和纯化过的植物色素溶液。茨维特被世人公认为色谱创始人。

德籍奥地利化学家R.Kuhn 等利用他的方法在纤维状氧化铝和碳酸钙的吸附柱上将过去

一个世纪以来公认为单一的结晶状胡萝卜素分离成 a 和b 两个同分异构体,并由所取得的

纯胡萝卜素确定出了其分子式。Kuhn正是由于在维生素和胡萝卜素的离析与结构分析中取

得了重大研究成果而获得了1938年诺贝尔化学奖.

1952年,Martin和James发表第一篇气液色谱论文,首次用气体作流动相,配合微量

酸碱滴定,发明了气相色谱,它给挥发性化合物的分离测定带来了划时代的革命。

2.2层析法的原理

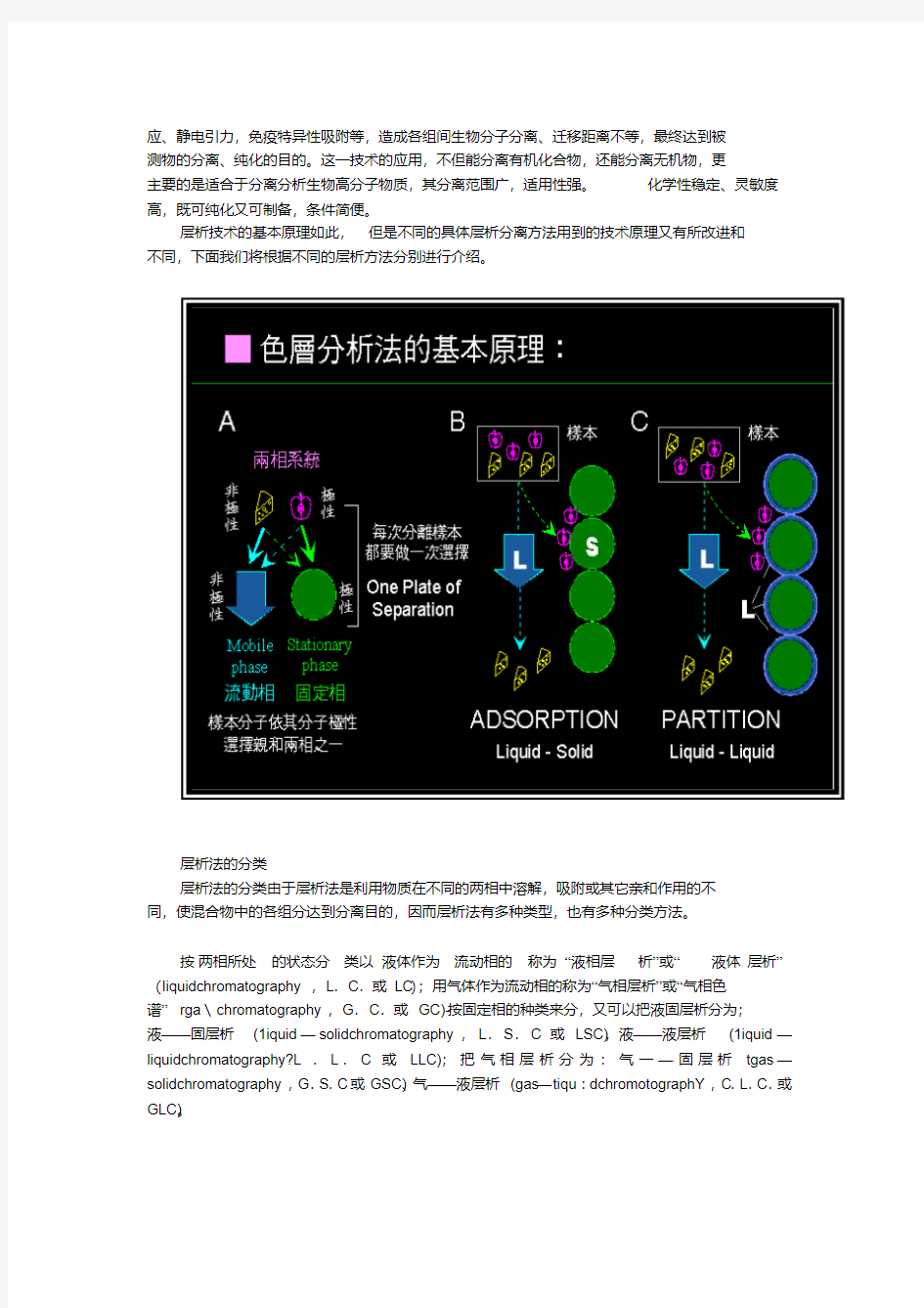

层析Chromatography(色谱),利用混合物中各组分的物理化学性质间的差异(溶解度、分子极性、分子大小、分子形状、吸附能力、分子亲合力等) ,使各组分在支持物上集中分布

在不同区域,借此将各组分分离。

层析法进行时有两个相,一个相称为固定相(Stationary phase ),另一相称为流动相(Mobile phase )。由于各组分所受固定相的阻力和流动相的推力影响不同,各组分移动速度

也各异,从而使各组分得到分离。

层析技术与待分离混合物中各组分的理化性质(分子自然形状、大小、获电状态、溶解

度与选择性吸附剂或载体物的吸附能力,分配系数、酸碱环境(pH)、温度、极性以及分子的

亲和能力等)有着直接关系[2]。除此,任何层析技术,均具有两相条件(即流动相和固定相),造成流动相对固定相作单向相对运动。这种流动相推动样品中各组分通过固定相向前迁移,

其运动速率与两相物质和被分离物质状态有关。由于被分离物各组分中的理化性质不同,对不同的两组或两组以上组分,具有不同的作用力,通过吸附一解吸,或离子交换、分子筛效

应、静电引力,免疫特异性吸附等,造成各组间生物分子分离、迁移距离不等,最终达到被

测物的分离、纯化的目的。这一技术的应用,不但能分离有机化合物,还能分离无机物,更

主要的是适合于分离分析生物高分子物质,其分离范围广,适用性强。化学性稳定、灵敏度高,既可纯化又可制备,条件简便。

层析技术的基本原理如此,但是不同的具体层析分离方法用到的技术原理又有所改进和

不同,下面我们将根据不同的层析方法分别进行介绍。

层析法的分类

层析法的分类由于层析法是利用物质在不同的两相中溶解,吸附或其它亲和作用的不

同,使混合物中的各组分达到分离目的,因而层析法有多种类型,也有多种分类方法。

按两相所处的状态分类以液体作为流动相的称为“液相层析”或“液体层析”(liquidchromatography,L.C.或LC);用气体作为流动相的称为“气相层析”或“气相色

谱”rga\chromatography,G.C.或GC)-按固定相的种类来分,又可以把液固层析分为;液——固层析(1iquid—solidchromatography,L.S.C或LSC),液——液层析(1iquid—liquidchromatography?L.L.C或LLC);把气相层析分为:气一—固层析tgas—solidchromatography,G.S.C或GSC)、气——液层析(gas—tiqu:dchromotographY,C.L.C.或GLC)。

(二) 按层析机制分类

1.吸附层析(adsorptionchromatography)这是利用吸附剂对不同组分有不同的吸附能力

使之分离的一种层析方法。2.分配层析(partitionchromatography)这是利用不同组分在流动

相和固定相之间的分配系数不同的一种层析方法。3.离子交换层析(ion—exchangechromatography)这是利用不同组分对离子交换剂亲和力的不同的一种层析方法。

d.凝胶层析(gelchromatography)这是一种利用凝胶对不同组分因分子大小不同而有不同阻滞

作用的一种分离方法。

名称分离原理

吸附层析法组份在吸附剂表面吸附固定相是固体吸附剂,各能力不同

分配层析法各组份在流动相和静止液相(固相)中的分配系数不同

离子交换层析法固定相是离子交换剂,各组份与离子交换剂亲和力不同

凝胶层析法固定相是多孔凝胶,各组份的分子大小不同,因而在凝胶上受阻滞的程度不同

亲和层析法固定相只能与一种待分离组份专一结合,以此和无亲和力的其它组份分离

(三) 按操作形式不同分类:

1.柱层析(columnchromatography,C.C.或CC)将固定相装入柱内,装样后,用流动相沿一个方向移动而达到分离的目的。

2.纸层析(paperchromatography,P,C.或PC)用滤纸作为液体的栽体,点样后,用适当的流动相展开,以达到分离的目的。

3.薄层层析(thinlayerchromatography,T.L.C或TLC)将吸附剂铺成薄层,点样后,用

流动相展开,以达到分离的目的。

名称操作形式

柱层析法固定相装于柱内,使样品沿着一个方向前移而达分离

薄层层析法将适当粘度的固定相均匀涂铺在薄板上,点样后用流动相展开,使各组份分离

纸层析法用滤纸作液体的载体,点样后用流动相展开,使各组份分离

薄膜层析法将适当的高分子有机吸附剂制成薄膜,以类似纸层析方法进行物质的分离

层析法几种主要的方法及其特点

4.1薄层层析和纸层析

薄层层析(T.L.C或TLC)和纸层析(P.C或PC)在层析方面具有广泛的吸引力,这是由

于这两种方法可用于定性、定量和制备。它们对于痕量的分析是很方便的,效果很好。这二种层析方法应用面很广,应用的例子也很多。例如:鉴定合成过程中的副产品;测定生物放

射同位素中的放射杂质,鉴定天然产物:药物的分离鉴定;食品的分析鉴定;等。虽然气相

层析(G.C.或GC)比薄层层析和纸层析更方便,尤其在定量分析方面,但薄层层析和纸层

析的某些优点超过气相层析,所以,现在这两种方法经常被使用。薄层和纸层与气层比较,

有下列优点:

1.薄层和纸层可用于分离热不稳定的化合物。

2.薄层和纸层的定量重现性比较容易。

3.薄层和纸层能够用于很多方面,这是由于移动捆(展开剂)可以交换,而且分离过程

也很容易。

4.双向薄层和纸层所能产生的结果和得到的资料是单相色谱操作所不能实现的。

5.薄层和纸层的装置简单,成本费较低。

6.一些样品和比较的化合物可以同时在一个简单的色谱中加以比较。

7.在鉴定工作中,可用颜色试验并可测定其R,值。

气层可以看作是对薄层和纸层在技术上的补充和发展,此外,尚有高效液相层析(HPIC)。但还不能用新技术完全代替薄层和纸层,而且上述4—7的优点超过了气层和高效液相层析。

虽然薄层和纸层可以交换使用,但在大多数情况下,首先选择薄层是比较方便的。此外,腐蚀性显色试剂在纸层中不能使用。

4.2纸层析纸层析的基本原理及其特点

纸层析法是以滤纸作为支持剂(或称为载体、担体),用一定的溶剂系统(展开剂)展开而达到分离拘目的。固定相一般为滤纸纤维上吸附的水分,流动相为不与水混合的有机溶剂,

固定相除水以外,尚可用甲酰胺、缓冲溶液等。此法可用于定性、定量,也可用于分离制备。一般将样品溶于适当的溶剂中,点样于滤纸的一端,干后,悬挂在一密闭的层析筒中,用适当的展开剂展开,展开有上行法和下行法,展开完毕后,将滤纸取出,划出溶剂前沿线,阴

千,以适当的显色剂显色。样品层析后,一般用比移值R,表示某一化合物在纸层析谱中的

位置,如下图

因为纸层析是溶质(样品)在固定相和流动相之间的连续萃取,根据溶质在两相间分配系

数的不同而达到分离的目的。一定的物质在二相间有固定的分配系数,所以有固定的比移值Rf,也就是说在一定的条件下,R+值为一常数,因此可以达到分离鉴定的目的。R值一般在0到1之间。影响R‘值的因素很多,主要有下列几方面重要因素:

1.样品本身极性的大小一般说来,物质分子中极性基团增加,物质的极性就随着增加,则分配系数变大,R,值变小。增加分子中的非极性成分,则分子的极性降低,则R,值变大。

2.由二个氨基酸A,B组成的二肽,不管是组成AB或BA,理论上,在任何溶剂中,RfAB和RfBA值应是相等的,但在实际测定中,由于其他种种原因,如吸附等的影响,Rf值可能会有些差异!这也就是有些同分异构体能够被纸色谱分离的原因所在。

3.氢键的影响溶质和溶剂如能形成氢键,对R+的影响较大。

4.溶剂的性质用与水完全互溶的脂肪醇类作溶剂时,醇类的一CH2基数与溶质的Rf 值呈反比关系,增加一CH2基,则Rf值相应的变小。同一种有机溶剂由于含水量增加,使

某些溶质相应地易于进入有机相,因此,R:值也相应变大。

5.pH因为弱酸与弱碱的解离度与PH有关,由于溶剂pH的改变,溶质的解离度也随

之改变,致使在二相中的分配系数改变,结果造成Rf值的改变。

6.展开温度如前所述,有机相中含水量的改变,溶质的R,值也相应改变。水在有机

相中的溶解度是随温度的变化而变化的。所以展层温度的改变会使R,值有所改变。但在有些溶剂体系中,Rf值不随温度的变化而变化,因为这一类溶剂体系的组成不随温度变化而

变化,或与水完全互溶。但对温度敏感的溶剂体系,在色谱分离口寸必须严格控制温度。一

股温度变化以不超过±0,5℃为宜。

7.滤纸的性质滤纸厚薄不匀,含水量不一致,溶剂沿着纤维方向的流动就会紊乱,导

致溶剂前沿不整齐,色谱分离点畸形,影响R,值的测定。纸纤维中,如金属离子Ca2+、Fe2+、Mg2+、Cu2+等含量很高时,则影响Rf值。

此外,溶剂配制的时间长短、滤纸的含水量不同,展开的方向,长度和方法的不同,点

样位置离溶剂槽的距离不同,溶剂槽中溶剂量的不同,平衡条件的不同等等,都能影响R,值,在做平行实验时必须予以注意。

4.3纸层析的操作方法

1.层析纸的选择和处理用于色谱分离的滤纸必须具备下述条件。

(1)滤纸质地均匀厚薄一致,全纸平整无折痕,以保证展开速度均匀。

(2)具有——定的纯洁度,含Ca*+、Mg+’、Fe*+、C旷+等金属离子或其他显色物质愈少

愈好。

(3)有一定的机械强度,被溶剂浸润后仍能站立。

(4)分离样品不易扩散,分离斑点轮廓清楚不拖尾。

(5)垂直方向的溶剂流速左右二端基本一致,前沿平整。

在分离酸性、碱性或两性物质时,展开剂和样品的酸碱度对层析结果影响很大,主要皂样品的游离形式和成盐的形式在水和有机溶剂中分配比相差极大,因此,pH必须恒定才能得出满意的层析结果。恒定pH的办法,一种是在展开剂中采用一定比例的酸碱,另一种是

将滤纸经恒定pH的缓冲液处理,在中性溶剂中展开,缓冲溶液可采用柠檬酸——磷酸氢二

钠系统。一般可将滤纸于缓冲液中浸湿(或者均匀喷洒),再用滤纸吸去表面的多余水液,阴

干即可使用。有时也可用甲酰胺、二甲基甲酰胺等试剂予处理。在选择滤纸时,除上述条件

外,如果样品量大,必须采用厚滤纸,如需在短时间内取得结果又是易于分离者,可用快速滤纸。一般常以华德门(Whatman)滤纸作为标准层析滤纸。使用国产层析滤纸一般多用杭州

新华造纸厂产品。

4.4.固定相

滤纸纤维一般有较强的吸湿性,通常可含20—25%的水分,而其中有6一7%的水是以氢键结合的,在一股条件下较难脱去,所以纸层析实际上是以水为固定相,而滤纸纤维则起一个惰性载体的作用。在分离极性较小的物质时,为了增加它在固定相中的溶解度,常用甲酰胺、二甲基甲酰胺、丙二醇作为固定帼。在特殊情况下,如分离芳香油等非极性物质时,

往往用石腊油、硅油(Silicone)等作为固定相,以水溶液(或有机溶剂)作流动相,这种方法称

为反相纸上分配层析。

4.5.展开剂的选择

纸层析是否能得到满意的结果,和选择展开剂的关系极大。不可能有适用于一切化合

物的展开剂,对于各类化合物必须选择其独有的溶剂系统。可以参考前入所用过的展开剂,

同时要通过自己的实践,以便找出更满意的溶剂系统。一个理想的溶剂系统必须具备下述

条件。

(1)被分离物质各组分的R,值在所选择的溶剂中应在0.05—0.90之间,彼此司的R 值差不应小于0.05。检定单纯化台吻则比栘值最好在0.4—0.6之间。

(2)溶剂系统中的每一组成与分离物质之间不发生化学反应。

(3)纸层析谱所得斑点圆辂,并且圆榷程度不因点样多少而有差异。

(4)分离物质在溶剂系统中的分配比恒定,最好不随温度变化而变化,而且很快达到平

衡。

(5)尽可能少用高沸点溶剂,便于纸层析谱干燥。

(6)溶剂的规格应用色谱级或分析纯级。

(7)常用流动相的极性:

石油醚<环己烷<四氯化碳<苯<甲苯<乙醚<氯仿<醋酸乙酯<正丁醇<丙酮<乙醇<甲醇<水。

4.6操作步骤

(1)点样取层析滤纸一张,长20一30厘米(长短可根据实验情况选用),纸的宽度则根据所点样品数目的多少而定。样品溶于适当溶剂,用玻璃毛细管吸取试液点于距离纸边约2厘米处的起点线上,每点间距离2厘米左右,点的大小以直径不超过o.5厘米为宜。点样时,如溶液过稀,可反复多点几次,点样后,可用红外线或电吹风加速干燥。对要求较高的

实验,如与标准样品对照,二者点样量最好大致相等。

(2)展开纸层沂的展开方式,通常采用上行法,这种方式设备最简单,应用最广,但速

度较慢。此外,尚有下行法、双相展开法、水平展开、径向展开、多次展斤等许多展开方式。一般先用溶剂蒸气饱和容器内部,然后再进行展开,具体步骤不在此述。

(3)显色纸层析展开完毕后,取出,在溶剂到达的前沿划线作记号,滤纸在室温阴干,

干燥的滤纸通常先在日光灯下观察,划出有色物质的斑点位置,然后在紫外灯下(254nm或365nm)观察有无荧光斑点,并记录其颜色、位置及强度,然后喷洒显色试剂,使层析谱显

层(关于显色试剂详见第二篇)。

(4)定性

有色物质可以直接观察斑点的颜色和位置与已知的标准物质进行比较,无色物质测量其R,值后,再与标准物质比较。鉴定未知物时,要用多种不同的展开剂,得出几个R,值均与对照品的R:值—‘致时,才比较可靠。R,值足物质定性的基础,由于影响n,值的因素较多,要想得到重要的R,值,就必须严格控制层析条件。

(5)定量纸层析用于定量,可用下述方法。

A.剪洗法一般定量时,常将样品点成横条形,并于纸的两侧点上纯品作为定位用,

如被测物质本身有色或在紫外光下可识别斑点,则无须点纯品定位。如必须显色定位时,

则应将被测部分用玻璃覆盖起来,使显色试剂仅使对照点显色,以确定样品的相应位置,

然后将斑点剪下,并剪成细条,以适当的溶剂浸泡、洗脱、定量。定量可用比色法或分光

光度法。

B. 直接比色可以在纸上直接用层析扫描仪、光密度计等测定斑点颜色浓度,划出曲

线,由曲线面积求出含量。

C. 直接测量斑点的面积或比较颜色深度,作为半定量,将不同量的标准品作成系列

和样品同时点在同一张滤纸上,展开,显色后,用目视比较,以求出含量的近似值。

4.7薄层层析

薄层层析法的应用比较普遍,和纸层析法比较,分离速度更快,效率更高,适用于微量样品的分离鉴定。把吸附剂均匀地铺在一块玻璃板或塑料板上形成薄层,在此薄层上进

行色层分离,称为薄层层析,薄层层析有下列优点。

1.展开时间短,对混合物分离迅速,一般仅需15—60分钟。

2.分离能力强,斑点集中。

3.需要样品量极少,通常5—1u微克即可。

4,设备简单,操作方便。

5.显色方便,可以直接喷洒腐蚀性显色剂。

6.温度和饱和度对薄层色谱影响较小。薄层层析的基本原理薄层鱼谱的机理大致包

括吸附、分配和离子交换三种作用,当各种化合物在薄板上进行分离寸,究竟哪种作用为主,须视情况而定。按分离机制可以把薄层色谱分为吸附色谱、分配色谱和离子交换色谱,下面重点讨论吸附薄层层析。

在吸附薄层中,吸附剂一般都是极性的,如硅胶和氧化铝等,所以在吸附薄层中,化台物的分离是基于吸附剂、被分离物质和展开剂的性质不同而发生的。由:厂吸附剂对不同物质的吸附力大小不同,对极性大的吸附力强,对极性小的吸附力较弱。因此,当溶剂流过时,不同物质在吸附剂和溶剂之间发生连续不断地吸附、解吸附、再吸附、再解吸附。经过一段时间的碾开,达到分离的目的,形成互相分离的斑点。

固定相(吸附剂)吸附剂的选择是吸附层析法中的关键问题。如果选择的;恰当,分离

工作可以顺利进行,否则就不易得到满意的结果。吸附剂的选择应从两个方面考虑:被分离物质的极性大小;吸附剂吸附性能的强弱。一般被分离物质的极性大,应选择吸附能力弱的吸附剂,若被分离物质的极性小,则应选择吸附能力强的吸附剂。

5.其他层析方法简单介绍及其应用

(一)凝胶层析法

凝胶层析又称分子筛过滤、排阻层析等。它的突出优点是层析所用的凝胶属于惰

性载体,不带电荷,吸附力弱,操作条件比较温和,可在相当广的温度范围下进行,不需

要有机溶剂,并且对分离成分理化性质的保持有独到之处。对于高分子物质有很好的分离

效果。

⒈凝胶的选择根据实验目的不同选择不同型号的凝胶。如果实验目的是将样品中的大分

子物质和小分子物质分开,由于它们在分配系数上有显著差异,这种分离又称组别分离,一般可选用Sephadex G-25和G-50,对于小肽和低分子量的物质(1000-5000)的脱盐可使用Sephadex G-10,G-15及Bio-Gel-p-2或4。如果实验目的是将样品中一些分子量比较近似的

物质进行分离,这种分离又叫分级分离。一般选用排阻限度略大于样品中最高分子量物质的

凝胶,层析过程中这些物质都能不同程度地深入到凝胶内部,由于Kd不同,最后得到分离。

⒉柱的直径与长度根据经验,组别分离时,大多采用2-30cm长的层析柱,分级分离时,一般需要100cm左右长的层析柱,其直径在1-5cm范围内,小于1cm产生管壁效应,大于

5cm则稀释现象严重。长度L与直径D的比值L/D一般宜在7-10之间,但对移动慢的物质

宜在30-40之间。

⒊凝胶柱的制备凝胶型号选定后,将干胶颗粒悬浮于5-10倍量的蒸馏水或洗脱液中充

分溶胀,溶胀之后将极细的小颗粒倾泻出去。自然溶胀费时较长,加热可使溶胀加速,即在沸水浴中将湿凝胶浆逐渐升温至近沸,1-2小时即可达到凝胶的充分胀溶。加热法既可节省

时间又可消毒。

凝胶的装填:将层析柱与地面垂直固定在架子上,下端流出口用夹子夹紧,柱顶可安装一个带有搅拌装置的较大容器,柱内充满洗脱液,将凝胶调成较稀薄的浆头液盛于柱顶的容

器中,然后在微微地搅拌下使凝胶下沉于柱内,这样凝胶粒水平上升,直到所需高度为止,

拆除柱顶装置,用相应的滤纸片轻轻盖在凝胶床表面。稍放置一段时间,再开始流动平衡,

流速应低于层析时所需的流速。在平衡过程中逐渐增加到层析的流速,千万不能超过最终流速。平衡凝胶床过夜,使用前要检查层析床是否均匀,有无“纹路”或气泡,或加一些有色物

质来观察色带的移动,如带狭窄、均匀平整说明层析柱的性能良好,色带出现歪曲、散乱、

变宽时必须重新装柱。

⒋加样和洗脱凝胶床经过平衡后,在床顶部留下数亳升洗脱液使凝胶床饱和,再用滴管加入样品。一般样品体积不大于凝胶总床体积的5%-10%。样品浓度与分配系数无关,故

样品浓度可以提高,但分子量较大的物质,溶液的粘度将随浓度增加而增大,使分子运动受限,故样品与洗脱液的相对粘度不得超过 1.5-2。样品加入后打开流出口,使样品渗入凝胶

床内,当样品液面恰与凝胶床表面相平时,再加入数毫升洗脱液中洗管壁,使其全部进入凝胶床后,将层析床与洗脱液贮瓶及收集器相连,预先设计好流速,然后分部收集洗脱液,并

对每一馏份做定性、定量测定。

⒌凝胶柱的重复使用、凝胶回收与保存一次装柱后可以反复使用,不必特殊处理,并不影响分离效果。为了防止凝胶染菌,可在一次层析后加入0.02%的叠氮钠,在下次层析前应

将抑菌剂除去,以免干扰洗脱液的测定。

如果不再使用可将其回收,一般方法是将凝胶用水冲洗干净滤干,依次用70%、90%、95%乙醇脱水平衡至乙醇浓度达90%以上,滤干,再用乙醚洗去乙醇、滤干、干燥保存。

湿态保存方法是凝胶浆中加入抑菌剂或水冲洗到中性,密封后高压灭菌保存。

⒍凝胶层析的应用

⑴脱盐:高分子(如蛋白质、核酸、多糖等)溶液中的低分子量杂质,可以用凝胶层析

法除去,这一操作称为脱盐。本法脱盐操作简便、快速、蛋白质和酶类等在脱盐过程中不易

变性。适用的凝胶为SephadexG-10、15、25或Bio-Gel-p-2、4、6。柱长与直径之比为5-15,样品体积可达柱床体积的25%-30%,为了防止蛋白质脱盐后溶解度降低会形成沉淀吸附于

柱上,一般用醋酸铵等挥发性盐类缓冲液使层析柱平衡,然后加入样品,再用同样缓冲液洗脱,收集的洗脱液用冷冻干燥法除去挥发性盐类。

⑵用于分离提纯:凝胶层析法已广泛用于酶、蛋白质、氨基酸、多糖、激素、生物碱等

物质的分离提纯。凝胶对热原有较强的吸附力,可用来去除无离子水中的致热原制备注射用

水。

⑶测定高分子物质的分子量:用一系列已知分子量的标准品放入同一凝胶柱内,在同一条件下层析,记录每一分钟成分的洗脱体积,并以洗脱体积对分子量的对数作图,在一定分子量范围内可得一直线,即分子量的标准曲线。测定未知物质的分子量时,可将此样品加在测定了标准曲线的凝胶柱内洗肿后,根据物质的洗脱体积,在标准曲线上查出它的分子量。

⑷高分子溶液的浓缩:通常将SephadexG-25或50干胶投入到稀的高分子溶液中,这时水分和低分子量的物质就会进入凝胶粒子内部的孔隙中,而高分子物质则排阻在凝胶颗粒之外,再经离心或过滤,将溶胀的凝胶分离出去,就得到了浓缩的高分子溶液。

(二)离子交换层析法

离子交换层析法是以具有离子交换性能的物质作固定相,利用它与流动相中的离子能进

行可逆的交换性质来分离离子型化合物的一种方法。

⒈离子交换剂预处理和装柱对于离子交换纤维素要用流水洗去少量碎的不易沉淀的颗

粒,以保证有较好的均匀度,对于已溶胀好的产品则不必经这一步骤。溶胀的交换剂使用前

要用稀酸或稀碱处理,使之成为带H+或OH-的交换剂型。阴离子交换剂常用“碱-酸-碱”处理,使最终转为-OH-型或盐型交换剂;对于阳离子交换剂则用“酸-碱-酸”处理,使最终转为-H-型交换剂。洗涤好的纤维素使用前必须平衡至所需的pH和离子强度。已平衡的交换剂在装柱

前还要减压除气泡。为了避免颗粒大小不等的交换剂在自然沉降时分层,要适当加压装柱,

同时使柱床压紧,减少死体积,有利于分辨率的提高。柱子装好后再用起始缓冲液淋洗,直

至达到充分平衡方可使用。

⒉加样与洗脱加样:层析所用的样品应与起始缓冲液有相同的pH和离子强度,所选定的pH值应落在交换剂与被结合物有相反电荷的范围,同时要注意离子强度应低,可用透析、凝胶过滤或稀释法达此目的。样品中的不溶物应在透析后或凝胶过滤前,以离心法除去。为了达到满意的分离效果,上样量要适当,不要超过柱的负荷能力。柱的负荷能力可用交换容

量来推算,通常上样量为交换剂交换总量的1%-5%。

洗脱:已结合样品的离子交换前,可通过改变溶液的pH或改变离子强度的方法将结合

物洗脱,也可同时改变pH与离子强度。为了使复杂的组份分离完全,往往需要逐步改变pH 或离子强度,其中最简单的方法是阶段洗脱法,即分次将不同pH与离子强度的溶液加入,

使不同成分逐步洗脱。由于这种洗脱pH与离子强度的变化大,使许多洗脱体积相近的成分

同时洗脱,纯度较差,不适宜精细的分离。最好的洗脱方法是连续梯度洗脱,洗脱装置见图

16-6。两个容器放于同一水平上,第一个容器盛有一定pH的缓冲液,第二个容器含有高盐

浓度或不同pH的缓冲液,两容器连通,第一个容器与柱相连,当溶液由第一容器流入柱时,第二容器中的溶液就会自动来补充,经搅拌与第一容器的溶液相混合,这样流入柱中的缓冲

液的洗脱能力即成梯度变化。第一容器中任何时间的浓度都可用下式进行计算:

C=C2-(C2-C1)(1-V)A2/A1

式中A1、A2分别代表两容器的截面积:C1、C2分别表示容器中溶液的浓度;V为流出体积对总体积之比。当A1=A2时为线性梯度,当A1>A2时为凹形梯度,A1>A2时为凸形梯度。

洗脱时应满足以下要求:①洗脱液体积应足够大,一般要几十倍于床体积,从而使分离的各峰不致于太拥挤。②梯度的上限要足够高,使紧密吸附的物质能被洗脱下来。③梯度不要上升太快,要恰好使移动的区带在快到柱末端时达到解吸状态。目的物的过早解吸,会引起区带扩散;而目的物的过晚解吸会使峰形过宽。

图16-6梯度洗脱示意图

⒊洗脱馏份的分析按一定体积(5-10ml/管)收集的洗脱液可逐管进行测定,得到层析

图谱。依实验目的的不同,可采用适宜的检测方法(生物活性测定、免疫学测定等)确定图

谱中目的物的位置,并回收目的物。

⒋离子交换剂的再生与保存离子交换剂可在柱上再生。如离子交换纤维素可用

2mol/:NaCl淋洗柱,若有强吸附物则可用0.1mol/l NaOH洗柱;若有脂溶性物质则可用非离

子型去污剂洗柱后再生,也可用乙醇洗涤,其顺序为:0.5mol/l NaOH-水-乙醇-水-20%NaOH-水。保存离子交换剂时要加防腐剂。对阴离子交换剂宜用0.002%氯已定(洗必泰),阳离子交换剂可用乙基硫柳汞(0.005%)。有些产品建立用0.02%叠氮钠。

⒌离子交换层析的应用离子交换层析技术已广泛用于各学科领域。在生物化学及临床生化检验中主要用于分离氨基酸、多肽及蛋白质,也可用于分离核酸、核苷酸及其它带电荷的

生物分子。

(三)高效液相层析法

高效液相层析法(HPLC)是近二十年来发展起来的一项新颖快速的分离技术。它是在

经典液相层析法基础上,引进了气相层析的理论具有气相层析的全部优点。由于HPLC分离能力强、测定灵敏度高,可在室温下进行,应用范围极广,无论是极性还是非极性,小分子

还是大分子,热稳定还是不稳定的化合物均可用此法测定。对蛋白质、核酸、氨基酸、生物

碱、类固醇和类脂等尤为有利。

高效液相层析法的基本概念和分离理论与经典的液相色谱法及气相色谱法一致,因而其塔板理论及动力学理论等都可用于高效液相层析。

⒈高效液相层析仪典型的高效液相层析仪包括输液系统、层析柱与检测系统三部分。流动相用一高压泵输入。这种高压泵应满足以下条件:①流量恒定,无脉动,并有较大的调节

范围。②能抗溶剂腐蚀。③有较高的输出压力,一般要达到15~300kg/c,也有的高达800kg/c。

④泵的死体积要小。梯度洗脱装置必须具备两台高压泵,一台输送强溶剂,一台输送弱溶剂,两泵运转速度用电脑控制,并可按一定的要求改变流动相的组成,以改善分离效果。一般用微量注射器直接进样,也可采用六通阀门进样。HPLC中所用的检测器最多应用的是紫外吸

收检测,灵敏度可达ng水平。此外,还有荧光检测器、示差析光检测器、电化学检测器等。

⒉HPLC的类型与应用

⑴液-固吸附层析:固定相是具有吸附活性的吸附剂,常用的有硅胶、氧化铝、高分子

有机酸或聚酰胺凝胶等。液-固吸附层析中的流动相依其所起的作用不同,分为“底剂”和洗脱剂两类,底剂起决定基本色谱的分离作用,洗脱剂起调节试样组份的滞留时间长短,并对试样中某几个组份具有选择性作用。流动相中底剂与洗脱剂成分的组合和选择,直接影响色谱的分离情况,一般底剂为极性较低的溶剂,如正已烷、环已烷、戊烷、石油醚等,洗脱剂

则根据试样性质选用针对性溶剂,如醚、酯、酮、醇和酸等。本法可用于分离异构体、抗氧

化剂与维生素等。

⑵液-液分配层析:固定相为单体固定液构成。将固定液的官能团结合在薄壳或多孔型

硅胶上,经酸洗、中和、干燥活化、使表面保持一定的硅羟基。这种以化学键合相为固定相

的液-液层析称为化学键合相层析。另一种利用离子对原理的液-液分配层析为离子对层析。

化学键合层析分:①极性键合相层析:固定相为极性基团,氰基、氨基及双羟基三种。流动

相为非极性或极性较小的溶剂。极性小的组份先出峰,极性大的后出峰,这称为正相层析法,适用于分离极性化合物。②非极性键合相层析:固定相为非极性基团,如十八烷基(C18)、辛烷基(C8)、甲基与苯基等,流动相用强极性溶剂,如水、醇、乙腈或无机盐缓冲液。最

常用的是不同比例的水和甲醇配制的混合溶剂,水不仅起洗脱作用还可掩盖载体表面的硅羟

基,防止因吸附而至的拖尾现象。极性大的组份先出峰,极性小的组份后出峰,恰好与正相

法相反,故称反相层析。本法适用于小分子物质的分离,如肽、核苷酸、糖类、氨基酸的衍

生物等。离子对分配层析分:①正相离子对层析:此法常以水吸附在硅胶上作为固定相,把

与分离组份带相反电荷的配对离子以一定浓度溶于水或缓冲液涂渍在硅胶上。流动相为极性较低的有机溶剂。在层析过程中,待分离的离子与水相中配对离子形成中性离子对,在水相和有机相中进行分配,而达到分离。本法优点是流动相选择余地大,缺点是固定相易流失。

②反向离子对层析:固定相是疏水性键合硅胶,如C18键合相,待分离离子和带相反电荷的

配对离子同时存在于强极性的流动相中,生成的中性离子对在流动相和键合相之间进行分

配,而得到分离。本法优点是固定相不存在流失问题、流动相含水或缓冲液更适用于电离性

化合物的分离。

⑶离子交换层析:原理与普通离子交换相同。在离子交换HPLC中,固定相多用离子性

键合相,故本法又称离子性键合相层析。流动相主要是水溶液,pH值最好在被分离酸、碱

的pK值附近。

(四)亲和层析法

亲和层析是利用待分离物质和它的特异性配体间具有特异的亲和力,从而达到分离目的

的一类特殊层析技术。

具有专一亲和力的生物分子对主要有:抗原与抗体、DNA与互补DNA或RNA、酶与它的底物或竞争性抑制剂、激素(或药物)与它们的受体、维生素和它的特异结合蛋白、糖蛋

白与它相应的植物凝集素等。可亲和的一对分子中的一方以共价键形式与不溶性载体相连作

为固定相吸附剂,当含有混合组份的样品通过此固定相时,只有和固定相分子有特异亲和力

的物质,才能被固定相吸附结合,其它没有亲和力的无关组份就随流动相流出,然后改变流动组成份,将结合的亲和物洗脱下来。亲和层析中所用的载体称为基质,与基质共价连接的

化合物称配基。

亲和层析纯化过程简单、迅速,且分离效率高。对分离含量极少又不稳定的活性物质尤

为有效。但本法必须针对某一分离对象,制备专一的配基和寻求层析的稳定条件,因此亲和层析的应用范围受到了一定的限制。

亲和层析可用于纯化生物大分子:稀溶液的浓缩;不稳定蛋白质的贮藏;从纯化的分子中除去残余的污染物;用免疫吸附剂吸附纯化对此尚无互补配体的生物大分子;分离核酸是亲和层析应用的一个重要方面。

应用实例:2-胰凝乳蛋白酶的提纯

⒈亲和吸附剂(Σ-氨基-N-乙酰-D-色氨酸)的制备取一定体积的Sepharose4B加

100mgCNBr。搅拌混合物,滴加2-8mol/l NaOH,使溶液pH维持在11.0。20℃左右,8-12

分钟完成反应。在布氏漏斗中抽滤活化的琼脂糖,然后用20倍体积冷的0.1mol/l NaHCO3(pH9.0)溶液洗涤。将上述活化的Sepharose4B与等体积0.1mol/l NaHCO3(pH9.0并在冰箱中预冷)溶液混合,接着迅速加入α-胰蛋白酶抑制剂(Σ-氨基-N-乙酰-色氨酸甲酯)。抑制剂的最大用量为每毫升Sepharose 4B 65μmol/L。4℃缓慢搅拌约24小时,而后再用水和缓冲

液反复地洗至没有游离的抑制剂为止。制得的亲和吸附剂在50mmol/l Tris-HCl缓冲液(pH8.0)中保存备用。

⒉分离亲和吸附剂装柱后用50mmol/L Tris-HCl(pH8.0)缓冲液平衡(室温)。样品溶

于同样缓冲液中并上柱,再应用同样缓冲液淋洗柱子。流速为30-60ml/小时,直至280nm 无光吸收时停止洗涤,然后改用0.2mol/L醋酸缓冲液(pH3.0)洗脱。

(五)聚焦层析法

聚焦层析是一种操作简单、廉价的层析技术。它的原理是根据各种蛋白质的等电点不同

进行分离的过程,因此本方法具有高分辨、高度浓缩和高度专一等特点。聚焦层析所用的凝

胶首先用高pH溶液平衡,然后用多元缓冲液进行洗脱,多元缓冲液pH呈梯度下降。

聚焦层析所用凝胶主要有两种:MONOP和多元缓冲液交换剂(PBE)。其中MONOP是带孔小珠,孔中被带正电荷的胺基填充,适用于高效聚焦层析。多元缓冲液交换剂是一种交

换凝胶,适用作普通聚焦层析的介质。各种凝胶性质见表16-8。

表16-8聚焦层析技术数据

凝胶名称pH范围洗脱

MONOP 11-8 Pharmalyte 8-10.5

PBE 11-8 Pharmalyte 8-10.5 MONOP 9-6 多元缓冲液96

PBE 94 7-4 多元缓冲液74

PBE94 7-4 多元缓冲液74

NONOP可制成两种高效液相柱:MONOp HR5/5(1ml),和MONOp HR5/20(5ml)。使用时根据样品复杂性选择相应的柱。HR5/5分辨率为pI>0.2,HR5/20pI>0.02。

多元缓冲液交换剂PBE,属珠状交换剂凝胶,有PBe 118(pH11-8)和PBE(pH9-4)。在聚焦层析时,通过使用不同的洗脱液,可使交换容量发生改变,并且使pH达到更广的范围。

智能组网理论笔测试题 A卷 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

智能组网理论评测试题 (A卷) 姓名:__________ 维护单位:_____________ 得分:_________ 一、单择题:(每空2分,共40分) 1.智能组网产品分为终端型产品和( D ); A.调测型产品 B. 设计型产品 C.售后型产品D. 服务型产品 2.同时支持和5G的协议是以下哪一种( B ); A. B. C. D. 3.WDS的全称是( C ); A.万能中继 B. 无线桥接 C.无线分布式系统 D. 无线中继 4.WIFI术语里里经常提到的SSID,指的是( A ); A. WIFI信号的名称 B. WIFI加密方式 C.支持的无线协议 D. 无线中继 5.用户家,75㎡面积、二室一厅,平时就用手机看看新闻、查查股票,有一 个TPLINK路由在客厅,但卧室无线信号不太稳定,以下哪种组网方式比较贴合该场景( A ); A.无线扩展器 B.有线桥接 C.电力设备D. AP面板 6.路由器包装盒上的300M代表的是( A ); A.最大无线速率 B. 最大RAM C.最大ROMD. 最大有线速率

7.能独立进行管理及配置,但无法统一管理的组网设备,一般我们称它为 ( A ); A.胖AP B. 瘦AP C. WIFI放大器 D. AC管理器 8.EOC组网是指基于( B )的组网技术; A.电力线B.同轴电缆 C.室内暗管 D. 无线协议 9.高速率、衰减大、穿墙性能弱的WIFI频段是( B ); A. . 5G 10.,单空间流,最大支持无线传输速率为( C ); A. 150M C. 433M D. 300M 11.我们一般将入户光纤所连接的ONU或天翼网关,称为家庭网络的( B ) 点; A.接入 B. 汇聚 C.分散D. 信息 12.判断无线网络质量的3个要素为:信号强度、信道干扰和( C ); A.加密方式 B. 信道频宽 C.多线程下载速率 D. 无线中继 13.无线频段下,完全互不干扰的信道有( C)个; A. 14B. 13 C. 3 D. 11 14.协议支持的最大工作频宽是( C )M A. 20 B. 40 C. 150 D. 54 15.在用户家中进行无线网络评测时,对用户需连接使用的WIFI信号测试要求 为目标覆盖区域内95%以上的位置,接受信号场强值( B ),信噪比SMR 值应该大于-20db;

层析技术的应用 一、层析技术的原理和分类 (一)层析技术的原理 层析法是目前广泛应用的一种分离技术。本世纪初俄国植物学家M.Tswett发现并使用这一技术证明了植物的叶子中不仅有叶绿素还含有其它色素。现在层析法已成为生物化学、分子生物学及其它学科领域有效的分离分析工具之一。 层析法是利用不同物质理化性质的差异而建立起来的技术。所有的层析系统都由两个相组成:一是固定相,它或者是固体物质或者是固定于固体物质上的成分;另一是流动相,即可以流动的物质,如水和各种溶媒。当待分离的混合物随溶媒(流动相)通过固定相时,由于各组份的理化性质存在差异,与两相发生相互作用(吸附、溶解、结合等)的能力不同,在两相中的分配(含量对比)不同,而且随溶媒向前移动,各组份不断地在两相中进行再分配。与固定相相互作用力越弱的组份,随流动相移动时受到的阻滞作用小,向前移动的速度快。反之,与固定相相互作用越强的组份,向前移动速度越慢。分部收集流出液,可得到样品中所含的各单一组份,从而达到将各组份分离的目的。 (二)层析法分类见表16-5~7 (三)层析法的特点与应用 表16-5按两相所处状态分类 层析法是根据物质的理化性质不同而建立的分离分析方法。根据层析峰的位置及峰高或峰面积,可以定性及定量。层析法与光学、电学或电化学仪器连用,可检测出层析后各组份的浓度或质量,同时绘出层

析图。层析仪与电子计算机联用,可使操作及数据处理自动化,大大缩短分析时间。由于层析法具有分辨率高、灵敏度高、选择性好、速度快等特点,因此适用于杂质多、含量少的复杂样品分析,尤其适用于生物样品的分离分析。近年来,已成为生物化学及分子生物学常用的分析方法。在医药卫生、环境化学、高分子材料、石油化工等方面也得到了广泛的应用。 表16-6按层析原理分类 表16-7按操作形式不同分类

智能天线技术原理及其应用 一、智能天线技术的原理 智能天线原名自适应天线阵列(AAA,Adaptive Antenna Ar-ray)。最初的智能天线技术主要用于雷达、声纳、抗干扰通信等,用来完成空间滤波和定位,后来被引入移动通信系统中。智能天线通常包括波束转换智能天线(Switched Beam Antenna)和自适应阵列智能天线(Adaptive Array Antennal。智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(DirectionofArrlnal),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。同时,智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。在不增加系统复杂度的情况下,使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。总之。自适应阵列智能天线利用基带数字信号处理技术,通过先进的算法处理,对基站的接收和发射波束进行自适应的赋形,从而达到降低干扰、增加容量、扩大覆盖和提高无线数据传输速率的目的。 移动通信信道传输环境较恶劣。实际环境中的干扰和多径衰落现象异常复杂。多径衰落、时延扩展造成的符号间串扰ISI、FDMATDMA系统(如GSM)由于频率复用引入的同信道干扰、CDMA系统中的MAI等都使链路性能、系统容量下降。使用自适应阵列天线技术能带来很多好处,如扩大系统覆盖区域、提高系统容量、提高数据传输速率、提高频谱利用效率、降低基站发射功率、节省系统成本、减少信号间干扰与电磁环境污染等。自适应阵天线一般采用4-16天线阵元结构,在FDD中阵元间距1/2波长,若阵元间距过大,则接收信号彼此相关程度降低:太小则会在方向图形成不必要的栅瓣,故一般取半波长。而在TDD 中,如美国Ar-rayComm公司在PHS系统中的自适应阵列天线的阵元间距为5个波长。间距宽而波束更窄,而PHS系统中采用TDD模式,因而更容易进行定位处理。即使旁瓣多,但由于用户和信道都比较少,因而不会带来不利的影响。阵元分布方式有直线型、圆环型和平面型。自适应天线是智能天线的主要类型,可以实现全向天线,完成用户信号接收和发送。自适应阵天线系统采用数字信号处理技术识别用户信号到达方向,并在此方向形成天线主波束。自适应阵天线根据用户信号的不同空间传播方向提供不同的空间信道,等同于信号有线传输的线缆,有效克服了干扰对系统的影响。虽然天线阵列是射频前端的很重要的设备,但自适应阵列天线技术最重要的部分还在于基带处理部分。基带部分将自适应天线阵接收到的信号进行加权和合并,从而使信号与干扰加噪声比最大。 二、智能天线在移动通信中的应用 第三代移动通信标准组织已经认识到智能天线在降低网络干扰方面的重要作用,因此,在3G标准如WCDMA和CDMA2000中,支持智能天线的条款已经出现,智能天线已成为3G的重要组成部分。

智能电网

目录 1 智能电网的概念和特点 (1) 1.1 概念 (1) 1.2 特点 (1) 2 智能电网的结构与特征 (3) 2.1 智能电网结构 (3) 2.2 智能电网特征 (4) 3 智能电网系统组成 (6) 3.1 发电系统 (6) 3.2 输电系统 (9) 3.3 配电系统 (12) 3.4 用电系统 (13) 4 智能电网的关键技术 (17) 4.1 通信技术 (17) 4.2 量测技术 (18) 4.3 设备技术 (19) 4.4 控制技术 (20) 4.5 支持技术 (22) 5 重视领域 (24) 5.1 智能规划 (24) 5.2 智能操作 (24) 5.3 智能管理 (24) 6 总结 (25)

1智能电网的概念和特点 1.1概念 智能电网是指一个完全自动化的供电网络,其中的每一个用户和节点都得到实时监控,并保证从发电厂到用户端电器之间的每一点上的电流和信息的双向流动。智能电网通过广泛的应用分布式智能和宽带通信,以及自动控制系统的集成,保证市场交易的实时进行和电网上各成员之间的无缝连接及实时互动。 美国电力科学研究院对智能电网的定义为:利用传感器对发电、输电、配电、供电等关键设备的运行状况进行全面的实时监控,然后把获得的数据通过网络系统进行收集、整合,最后通过对数据的分析、挖掘,实现对整个电力系统运行的优化管理。 1.2特点 1.安全:更好地对人为或自然发生的扰动作出辨识与反应。在遭遇自然灾害、人为破坏等不同情况下保证人身、设备和电网的安全。 2.经济:支持电力市场竞争的要求,优化资源配置;提高设备传输容量和利用率,有效控制成本,实现电网经济运行。 3.清洁:既能适应大电源的集中接入,也能对分布式发电方式友好接入,做到“即插即用”。支持风电、太阳能等可再生能源的大规模应用。

芜湖职业技术学院 毕业设计报告书 层析技术在生物制药产业上的应用 生物工程系 制药技术专业 08制药班学生贺行涛 系主任杨靖东指导教师曹侃 2010 年12月1日

芜湖职业技术学院 毕业设计任务书 2008——2011学年 生物工程系制药技术专业 编号批准日期 学生贺行涛系主任 Ⅰ设计题目:层析技术在生物制药产业上的应用

Ⅱ原始资料: [1] 梁荣梯. 层析技术介绍[J]. 动物学杂志, 1983, (01) [2] 焦今召. 几种层析液分离色素的效果比较[J]. 生物学教学, 2000, (06) [3] 张守本. 电阻率层析技术的一些新进展[J]. 世界核地质科学, 1998, (01) [4] 张善法. 桩基检测中跨孔电磁层析技术的应用[J]. 地球物理学进展, 2005, (01) [5] 江玉姬, 邓优锦, 刘新锐, 胡方平, 谢宝贵, 刘福阳, 黎志银. JS018菌有机磷农药降解酶的纯化[J]. 江西农业大学学报, 2006, (03) [6] 江玉姬, 邓优锦, 刘新锐, 胡方平, 谢宝贵, 刘福阳, 黎志银. Roseomonas JS018有机磷农药降解酶的纯化[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2006, (04) [7] 贾敏. 对比讨论常用三种静校正方法的优劣[J]. 知识经济, 2010, (14) [8] 高友红. 层析液的配制[J]. 生物学通报, 1998, (08) [9] 齐翔林, 汪云九. 生物组织X光照片圆层析合成法的研究——Ⅰ、优化断层片的数学方法[J]. 生物物理学报, 1990, (04) [10] 韩亮, 刘淑玲, 赵丽欣, 张秀霞, 杨桂云, 张志, 曾国华. 抗基因工程干扰素单克隆抗体的纯化[J]. 中国生物制品学杂志, 1993, (02) [11] 刘程. 层析技术成为生物制药得力工具[N]. 中国医药报, 2007, (2007-04-26) [12] 本报记者邢佰英俞叶峰. 安科生物争做生物制药先锋[N]. 中国证券报, 2009, (2009-09-23) [13] 记者卢志民特约通讯员李波. 投资6亿打造一流生物制药基地[N]. 湛江日报, 2009, (2009-12-30)

色谱法的分类及其原理 (一)按两相状态 气相色谱法:1、气固色谱法 2、气液色谱法 液相色谱法:1、液固色谱法 2、液液色谱法 (二)按固定相的几何形式 1、柱色谱法(column chromatography) :柱色谱法是将固定相装在一金属或玻璃柱中或是将固定相附着在毛细管内壁上做成色谱柱,试样从柱头到柱尾沿一个方向移动而进行分离的色谱法 2、纸色谱法(paper chromatography):纸色谱法是利用滤纸作固定液的载体,把试样点在滤纸上,然后用溶剂展开,各组分在滤纸的不同位置以斑点形式显现,根据滤纸上斑点位置及大小进行定性和定量分析。 3、薄层色谱法(thin-layer chromatography, TLC) :薄层色谱法是将适当粒度的吸附剂作为固定相涂布在平板上形成薄层,然后用与纸色谱法类似的方法操作以达到分离目的。 (三)按分离原理 按色谱法分离所依据的物理或物理化学性质的不同,又可将其分为:

1、吸附色谱法:利用吸附剂表面对不同组分物理吸附性能的差别而使之分离的色谱法称为吸附色谱法。适于分离不同种类的化合物(例如,分离醇类与芳香烃)。 2、分配色谱法:利用固定液对不同组分分配性能的差别而使之分离的色谱法称为分配色谱法。 3、离子交换色谱法:利用离子交换原理和液相色谱技术的结合来测定溶液中阳离子和阴离子的一种分离分析方法,利用被分离组分与固定相之间发生离子交换的能力差异来实现分离。离子交换色谱主要是用来分离离子或可离解的化合物。它不仅广泛地应用于无机离子的分离,而且广泛地应用于有机和生物物质,如氨基酸、核酸、蛋白质等的分离。 4、尺寸排阻色谱法:是按分子大小顺序进行分离的一种色谱方法,体积大的分子不能渗透到凝胶孔穴中去而被排阻,较早的淋洗出来;中等体积的分子部分渗透;小分子可完全渗透入内,最后洗出色谱柱。这样,样品分子基本按其分子大小先后排阻,从柱中流出。被广泛应用于大分子分级,即用来分析大分子物质相对分子质量的分布。 5、亲和色谱法:相互间具有高度特异亲和性的二种物质之一作为固定相,利用与固定相不同程度的亲和性,使成分与杂质分离的色谱法。例如利用酶与基质(或抑制剂)、抗原与抗体,激素与受体、外源凝集素与多糖类及核酸的碱基对等之间的专一的相互作用,使相互作用物质之一方与不溶性担体形成共价结合化合物,

层析法的主要介绍及其应用 1.层析法的概念 [1].色层法或层离法(Chromatography层析法又称色谱法),是一种应用很广的分离分析方法。1903年,俄国的植物学家M,C.UBeT在研究分离植物色素过程中,首先创造了色谱法,这是一种根据化合物的不同结构和不同的物理,化学特性,从而具有不同吸附性能的原理,以分离混合物中的化学成分的一种物理化学分离方法,最初用于有色物质,之后应用于大量的无色物质。色谱法的名称虽然仍然沿用,但已失去原来的含义。层析法和其他分离方法比较,具有分离效率高,操作又不太麻烦的优点。因此,层析法的应用越来越广,对于近代化学科学的发展有巨大的影响。在制药、化工、农业、医学等方面都有着广泛的应用。 2.层析法的历史及原理 层析法的历史 1903年3月21日俄国植物学家茨维特(Michael Tswett,1872-1919)在华沙自然科学学会生物学会议上发表了“一种新型吸附现象及其在生化分析上的应用”研究论文,介绍了一种应用吸附原理分离植物色素的新方法,并首先认识到这种层析现象在分离分析方面有重大价值。1906年他在德国植物学杂志发表文章,首次命名上述分离后色带为色谱图,称此方法为色谱法(Chromatography)。1907年在德国生物学会年会上,展示过带有色带的分离柱管和纯化过的植物色素溶液。茨维特被世人公认为色谱创始人。 德籍奥地利化学家R.Kuhn 等利用他的方法在纤维状氧化铝和碳酸钙的吸附柱上将过去一个世纪以来公认为单一的结晶状胡萝卜素分离成a 和b 两个同分异构体,并由所取得的纯胡萝卜素确定出了其分子式。Kuhn正是由于在维生素和胡萝卜素的离析与结构分析中取得了重大研究成果而获得了1938年诺贝尔化学奖. 1952年,Martin和James发表第一篇气液色谱论文,首次用气体作流动相,配合微量酸碱滴定,发明了气相色谱,它给挥发性化合物的分离测定带来了划时代的革命。 2.2层析法的原理 层析Chromatography(色谱),利用混合物中各组分的物理化学性质间的差异(溶解度、分子极性、分子大小、分子形状、吸附能力、分子亲合力等) ,使各组分在支持物上集中分布在不同区域,借此将各组分分离。 层析法进行时有两个相,一个相称为固定相(Stationary phase ),另一相称为流动相(Mobile phase )。由于各组分所受固定相的阻力和流动相的推力影响不同,各组分移动速度也各异,从而使各组分得到分离。 层析技术与待分离混合物中各组分的理化性质(分子自然形状、大小、获电状态、溶解度与选择性吸附剂或载体物的吸附能力,分配系数、酸碱环境(pH)、温度、极性以及分子的亲和能力等)有着直接关系[2]。除此,任何层析技术,均具有两相条件(即流动相和固定相),造成流动相对固定相作单向相对运动。这种流动相推动样品中各组分通过固定相向前迁移,其运动速率与两相物质和被分离物质状态有关。由于被分离物各组分中的理化性质不同,对分子筛效通过吸附一解吸,

一、判断题(共5道小题,共25.0分) 1. 增值业务不仅要求由终端和交换设备完成,而且还需要智能设备和其他设备参与完 成 A. 正确 B. 错误 2. 3. CSE意思是客户化业务执行环境,由SCF ,SDF组成。 A. 正确 B. 错误 4. 5. CSE意思是客户化业务执行环境,由SCF ,SDF组成。 A. 正确 B. 错误 6. 7. SDF的组织结构对业务质量没什么影响。 A. 正确 B. 错误

8. 9. IN的基本呼叫处理功能与非IN的基本呼叫处理功能相同。 A. 正确 B. 错误 10. 二、单项选择题(共5道小题,共25.0分) 1.IN CS-1中定义的物理实体主要有实体。 A.SSP,SCP,STP, B.SSP,SCP, IP,SCE C.SSP,SCP,STP,SMS,IP,SCE 2. 3.移动数据业务的“孤岛”现象是指: A.业务系统建设采用平行架构,每套系统独立地进行业务部署,单独提供用户管理、业务 管理、鉴权、计费等业务运营支撑功能。 B.业务系统建设采用垂直架构,每套系统综合地进行业务部署,统一提供用户管理、业务 管理、鉴权、计费等业务运营支撑功能。 C.业务系统建设采用垂直架构,每套系统独立地进行业务部署,单独提供用户管理、业务 管理、鉴权、计费等业务运营支撑功能。

4. 5.IN CS-2新提出种电信业务和种业务属性。 A.25 38 B.16 64 C.18 48 6. 7.IN CS-1中SDF与SCF接口协议采用 . A.X.500 B.Q.1220 C.Q.1228 8. 9. 业务生成环境功能 A. 只在智能业务需生成或修改时使用 B. 只在智能业务需生成时使用 C. 只在智能业务需修改时使用 10. 一、判断题(共5道小题,共25.0分) 1. CAMEL意思是移动网络增强性逻辑的客户化应用 A. 正确

层析技术简单介绍及 其应用

层析法的主要介绍及其应用 1.层析法的概念 层析法又称色谱法[1].色层法或层离法(Chromatography),是一种应用很广的分离分析方法。1903年,俄国的植物学家M,C.UBeT在研究分离植物色素过程中,首先创造了色谱法,这是一种根据化合物的不同结构和不同的物理,化学特性,从而具有不同吸附性能的原理,以分离混合物中的化学成分的一种物理化学分离方法,最初用于有色物质,之后应用于大量的无色物质。色谱法的名称虽然仍然沿用,但已失去原来的含义。层析法和其他分离方法比较,具有分离效率高,操作又不太麻烦的优点。因此,层析法的应用越来越广,对于近代化学科学的发展有巨大的影响。在制药、化工、农业、医学等方面都有着广泛的应用。 2.层析法的历史及原理 层析法的历史 1903年3月21日俄国植物学家茨维特(Michael Tswett,1872-1919)在华沙自然科学学会生物学会议上发表了“一种新型吸附现象及其在生化分析上的应用”研究论文,介绍了一种应用吸附原理分离植物色素的新方法,并首先认识到这种层析现象在分离分析方面有重大价值。1906年他在德国植物学杂志发表文章,首次命名上述分离后色带为色谱图,称此方法为色谱法(Chromatography)。1907年在德国生物学会年会上,展示过带有色带的分离柱管和纯化过的植物色素溶液。茨维特被世人公认为色谱创始人。 德籍奥地利化学家R.Kuhn 等利用他的方法在纤维状氧化铝和碳酸钙的吸附柱上将过去一个世纪以来公认为单一的结晶状胡萝卜素分离成a 和b 两个同分异构体,并由所取得的纯胡萝卜素确定出了其分子式。Kuhn正是由于在维生素和胡萝卜素的离析与结构分析中取得了重大研究成果而获得了1938年诺贝尔化学奖. 1952年,Martin和James发表第一篇气液色谱论文,首次用气体作流动相,配合微量酸碱滴定,发明了气相色谱,它给挥发性化合物的分离测定带来了划时代的革命。 2.2层析法的原理 层析Chromatography(色谱),利用混合物中各组分的物理化学性质间的差异(溶解度、分子极性、分子大小、分子形状、吸附能力、分子亲合力等) ,使各组分在支持物上集中分布在不同区域,借此将各组分分离。 层析法进行时有两个相,一个相称为固定相(Stationary phase ),另一相称为流动相(Mobile phase )。由于各组分所受固定相的阻力和流动相的推力影响不同,各组分移动速度也各异,从而使各组分得到分离。 层析技术与待分离混合物中各组分的理化性质(分子自然形状、大小、获电状态、溶解度与选择性吸附剂或载体物的吸附能力,分配系数、酸碱环境(pH)、温度、极性以及分子的亲和能力等)有着直接关系[2]。除此,任何层析技术,均具有两相条件(即流动相和固定相),造成流动相对固定相作单向相对运动。这种流动相推动样品中各组分通过固定相向前迁移,其运动速率与两相物质和被分离物质状态有关。由于被分离物各组分中的理化性质

智能组网理论评测试题 (A卷) 姓名:__________ 维护单位:_____________ 得分:_________ 一、单择题:(每空2分,共40分) 1.智能组网产品分为终端型产品和( D ); A.调测型产品 B. 设计型产品 C. 2. A. C. 3.WDS A. C. 4.WIFI A. C. 5.路由在客 A.无线扩展器 B.有线桥接 C.电力设备D. AP面板 6.路由器包装盒上的300M代表的是( A ); A.最大无线速率 B. 最大RAM C.最大ROMD. 最大有线速率

7.能独立进行管理及配置,但无法统一管理的组网设备,一般我们称它为( A ); A.胖AP B. 瘦AP C. WIFI放大器 D. AC管理器 8.EOC组网是指基于( B )的组网技术; A.电力线B.同轴电缆 C.室内暗管 D. 无线协议 9. A. 10. A. C. 11. A. C. 12. A C 13.2.4G A. 14B. 13 C. 3 D. 11 14.802.11n协议支持的最大工作频宽是( C )M A. 20 B. 40 C. 150 D. 54

15.在用户家中进行无线网络评测时,对用户需连接使用的WIFI信号测试要求为目标覆盖区域内 95%以上的位置,接受信号场强值( B ),信噪比SMR值应该大于-20db; A.≥-75dbm B. ≥-65dbm C.≥-45dbm D. ≥-35dbm 16.我们终端设备能搜索到的WIFI名称,在WIFI的术语里叫( A ) A. SSID B. 无线桥接 C. 17.WIFI A. C. 18. 宽的 A. C. 19. A. C. 20.PLC 请问这个问题是( C ); A.价格较贵B. 共享介质 C.易受大功率电器干扰 D. 缺少访问控制 二、多择题:(每空2分,共20分) 1.在明确用户需求环节,以下哪些是必须要关注的( ABCD );

基于智能电网特性的继电保护技术的应用分析 发表时间:2016-07-19T15:46:20.657Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:张倩倩 [导读] 对于保证智能电网的安全稳定运行具有非常重要的作用,本文就主要针对此进行了简单分析,有利于其继电保护性能的提升。 张倩倩 (国网江苏省电力公司徐州市铜山区供电公司 221009) 摘要:随着社会市场经济的发展,我国的智能电网建设规模不断扩大,在其运行过程中,保证其运行安全、稳定性是非常必要的,继电保护装置是电网中非常重要的组成部分,其对于保证电网的安全稳定运行具有非常重要的作用,本文就主要结合智能电网的实际特点,对其继电保护的构成、继电保护技术应该具备的特点、继电保护中的关键技术进行简单分析,这对于提升智能电网的运行性能具有非常重要的作用。 关键词:智能电网;继电保护;应用分析 一、智能电网的简单介绍 智能电网主要指的是:将物理电网作为基础,并在高度集成的高速双向通信网络的基础之上,应用先进的决策支持系统、计算机技术、信息技术、传感测量技术等先进技术,并将这些先进技术与物理电网进行高度集成,以此来保证电力网络的安全稳定运行,与传统的电力网络模式相比,智能电网的显著特点就是进行了兼容利用与能源代替,其在实际应用中,需要在信息共享模式及开放系统的基础之上,对系统中的大量数据信息进行有效的整合,并对电网的运行于管理进行优化。智能电网具有非常好的电力输送能力,这对于降低电力供应过程中的污染物排放及能源的消耗具有非常重要的作用,这对于供电网络运行过程中社会效益及经济效益的提升都具有非常重要的作用,由于其在实际运行过程中具有智能化的运作平台,使得其能够对用户的接入及推出进行灵活调整,并能够实现电网、电源、用户等信息的共享,对于实现信息公开透明具有非常重要的作用。 二、提升智能电网的继电保护水平的必要性 随着电力行业的发展,社会的电力需求在不断增大,同时对供电质量提出了更高的要求,为了很好的满足实际需求,在扩大电网建设规模的同时,积极提升供电质量也是非常必要的,这就需要保证电网的运行安全稳定性,这就导致了电网中的运行方式及接线方式变得越来越复杂,如:电网中的大小环重叠、中长短线交错连接现象越来越普遍,这会给电网运行过程中的保护整定计算带来较大难度,为了保证电网中各种保护的合理性,保证各种保护的可靠性、速动性及选择性之间的协调性显得非常必要,要做到这一点,就需要对电网的各种故障情况及运行方式进行周密计算。 三、智能电网中的继电保护的结构组成 基于智能电网特性的继电保护装置具有自我维护故障及故障诊断功能,并且其能够在电网中的其他关联设备出现故障时,进行快速的隔离,以便于方式电网运行过程中出现安全事故,其构成示意图如图 1 所示。 图1 智能电网继电保护构成示意图 对其继电保护的工作原理进行简单分析,在其运行过程中应用传感器对电气设备的发电、输电、配电及供电等环节中的运行状况进行高效的监控,并将这些大量的信息进行有效的整合分析,以便于实现电网整体的运行状态的动态监控,通过动态监控数据,能够有效实现电网的动态保护,在智能电网系统中,继电保护装置不仅需要对传感器中的运行信息进行有效的保护,还需要保护电力网络中大量设备运行信息,要想有效的实现信息的共享,需要保证信息的准确性,一旦相关的保护装置出现一定程度的故障,需要在没有人工干预的情况下,自动的进行故障恢复,以便于造成大范围的用电故障,对电网的运行稳定性产生影响。 四、基于智能电网的继电保护技术应该具有的特点 1 数字化 与传统的电力网络模式相比,智能电网中的互感器的传输性能得到大幅度的提升,这会有效的降低智能电网运行过程中的故障发生率,因此,在智能电网运行过程中,可以对二次回路短路、二次回路接地、电流互感器饱和等一些故障不予考虑,随着电气量信息传输的真实性的提升,智能电网中的继电保护装置的性能会得到有效提升,未来的发展过程中,有效简化继电保护装置的辅助功能将是智能电网继电保护技术的研究重点,并且继电保护技术中应用到的大量的传感器将会由数字化传感器取代,这对于智能电网整体的继电保护性能的提升具有非常重要的作用。 2 网络化 在智能电网的建设过程中,数字换的变电站已经取代了传统的变电站运行模式,这也使得传统的继电保护信号的发送媒介及信息获取途径出现了相应的变化,并且智能电网建设及运行过程中,实现了与互联网的有效连接,用户能够成功实现网络上大量信息数据的共享,并且通过应用网络上其他电器元件信息,对于智能电网继电保护能力的提升具有积极的作用,这有利于智能电网中继电保护装置的简化。早智能电网中,继电保护装置的实质是电力系统计算机网络中的智能终端,其能够将所获取的被保护元件的信息与相关数据传送至网络控制中心或者其他一些终端中,继电保护装置同样可以应用网络获得电力系统在运行过程中或者是出现相应故障时的大量数据与相关信息。 五、基于智能电网的继电保护中的关键技术 1 保护系统的重构技术 现代社会中,随着电力需求的增大,对于电力网络的运行质量提出了更高的要求,这使得智能电网中的继电保护装置的要求也显著提升,除了传统电力网络对继电保护装置的要求之外,其要求继电保护系统能够自适应于电网结构及电网运行方式的转变,这就要求用于智

智能制造概述 1 智能制造国内外发展与应用状况 1.1 美国智能制造的发展与应用 1.1.1背景 20世纪80年代以来,随着经济全球化、国际产业转移及虚拟经济不断深化,美国产业结构发生了深刻的变化,制造业日益衰退,“去工业化”趋势明显。因发展中国家占据廉价劳动力,产业资源丰富等优势,所以部分美国企业将工厂外迁,同时美国加大对房地产、金融等方面的投入,也降低了对制造业的投入。制造业的萎缩导致美国出口产品竞争力下降,净进口规模不断增加,贸易逆差由1980年的190亿美元迅速增加至2008年的6983亿美元。不仅美国低端产品在丧失出口竞争力,高端产品的领先优势也开始动摇,美国高新技术产品在全球市场出口份额所占权重由20世纪末的20%下降至2008年的11%。2008年金融危机爆发后,美国经济遭受重创,美国国内生产总值增长停滞。2009年,金融危

机进一步蔓延,美国国内生产总值萎缩2.6%,创下1947年以来的新低。失业率方面,2009年失业率高达9.3%,远高于1990~2008年的平均失业率。此后,在美国政府一系列救助政策的强力干预下,经济下滑势头得以缓解,但失业率一直在8.5%~10%徘徊。 面对由虚拟经济危机爆发导致的增长乏力、失业率居高不下的困境,美国社会各界深刻认识到实体经济的重要性,美国国内主张发展制造业、改变经济过分依赖金融业的呼声不断高涨。2009年年末,美国提出了重振制造业的经济复活战略,提出了一系列的重振制造业措施。美国政府提出重振制造业战略,不仅是为了尽快摆脱所面临的经济困境,更重要的是要通过发展先进制造业,再次领导全球科学技术的发展,继续保持对全球经济和技术的强大领导力,为经济的繁荣和持久增长打下坚实的基础。 1.1.2发展历程与支持政策 美国在2008年金融危机之前就已经提出了先进制造技术(Advanced Manufac-turing Technology,AMT)的理念,也意识到了制造业的重要性,因此在经济危机爆发后美国需要重振制造业。 20世纪90年代,美国开始了制造业信息化。1993年,美国政府开始实施AMT计划。该计划的目标是研究世界领先的先进制造技术,以满足美国对先进制造技术的需求,提升美国制造业的竞争力。美国国家科

一、判断题(共10道小题,共50.0分) 1. (错误)智能网是一个能快速、方便、灵活、经济、有效地构成网络的体系。 A. 正确 B. 错误 2. 3. (错误)DP位于PIC之间,与一个特定PIC有关,可以在DP点挂起,等待IN业务逻辑指令;DP后 的呼叫处理过程可以由SCF的指令决定 A. 正确 B. 错误 4. 5. 异构网间互联提供IN与非IN之间的交互,非IN可以是专用网,终端,PABX等. A. 正确 B. 错误 6. 7. CSE意思是客户化业务执行环境,由SCF ,SDF组成。 A. 正确 B. 错误

8. 9. 基本呼叫状态模型BCSM是用有限状态机描述建立/维持呼叫的动作 A. 正确 B. 错误 10. 11.移动网发展的长远目标是第三代移动通信系统即移动智能网 A. 正确 B. 错误 12. 13.N0.7信令的分层结构和OSI的七层结构是相同的。 A. 正确 B. 错误 14. 15. (错误)Add-on型会议电视和Meet-me型会议电视是多媒体电视会议业务的两种实现 方案。 A. 正确 B. 错误

16. 17. WINA增加了3个功能实体,其中有一个是无线接入控制RACF。 A. 正确 B. 错误 18. 19. 对移动终端短消息过程的支持是CAMEL4能力的扩展。 A. 正确 B. 错误 20. 二、单项选择题(共10道小题,共50.0分) 1. (错误)IN CS-2 A.仅支持A类业务. B.支持A和B类业务。 C.支持A类,B类和C类业务。 2. 3.(错误)‘申请计费’的操作是 A.SCF-SSF之间的操作。

层析技术的应用

层析技术的应用 一、层析技术的原理和分类 (一)层析技术的原理 层析法是目前广泛应用的一种分离技术。本世纪初俄国植物学家M.Tswett发现并使用这一技术证明了植物的叶子中不仅有叶绿素还含有其它色素。现在层析法已成为生物化学、分子生物学及其它学科领域有效的分离分析工具之一。 层析法是利用不同物质理化性质的差异而建立起来的技术。所有的层析系统都由两个相组成:一是固定相,它或者是固体物质或者是固定于固体物质上的成分;另一是流动相,即可以流动的物质,如水和各种溶媒。当待分离的混合物随溶媒(流动相)通过固定相时,由于各组份的理化性质存在差异,与两相发生相互作用(吸附、溶解、结合等)的能力不同,在两相中的分配(含量对比)不同,而且随溶媒向前移动,各组份不断地在两相中进行再分配。与固定相相互作用力越弱的组份,随流动相移动时受到的阻滞作用小,向前移动的速度快。反之,与固定相相互作用越强的组份,向前移动速度越慢。分部收集流出液,可得到样品中所含的各单一组份,从而达到将各组份分离的目的。 (二)层析法分类见表16-5~7 (三)层析法的特点与应用 表16-5按两相所处状态分类 流动相 液体气体 液体液-液层析法气-液层析法 固定相 固体液-固层析法气-固层析法 层析法是根据物质的理化性质不同而建立的分离分析方法。根据层析峰的位置及峰高或峰面积,可以定性及定量。层析法与光学、电学或电化学仪器连用,可检测出层析后各组份的浓度或质量,同时绘出层

析图。层析仪与电子计算机联用,可使操作及数据处理自动化,大大缩短分析时间。由于层析法具有分辨率高、灵敏度高、选择性好、速度快等特点,因此适用于杂质多、含量少的复杂样品分析,尤其适用于生物样品的分离分析。近年来,已成为生物化学及分子生物学常用的分析方法。在医药卫生、环境化学、高分子材料、石油化工等方面也得到了广泛的应用。 表16-6按层析原理分类 名称分离原理 组份在吸附剂表面吸附固定相是固体吸附剂,各能力吸附层析法 不同 各组份在流动相和静止液相(固相)中的分配系数不分配层析法 同 固定相是离子交换剂,各组份与离子交换剂亲和力不离子交换层析法 同 固定相是多孔凝胶,各组份的分子大小不同,因而在凝胶层析法 凝胶上受阻滞的程度不同 固定相只能与一种待分离组份专一结合,以此和无亲亲和层析法 和力的其它组份分离 表16-7按操作形式不同分类 名称操作形式 柱层析法固定相装于柱内,使样品沿着一个方向前移而达分离 将适当粘度的固定相均匀涂铺在薄板上,点样后用流薄层层析法 动相展开,使各组份分离 用滤纸作液体的载体,点样后用流动相展开,使各组纸层析法 份分离 将适当的高分子有机吸附剂制成薄膜,以类似纸层析薄膜层析法 方法进行物质的分离

概述 电信网的发展经历了一段漫长的过程。1965年电信网络开始引入程控交换,通过计算机的应用使简单的呼叫以外的业务成为可能.1976年七号共路信令系统 开始用于中继信令的传输。这种方式延迟小,可靠性高,误码率低,在电路接续的同时能传送信令消息,使得交互功能从集中控制转向分布处理成为可能。80年代初随着新业务的发展,需要处理大量数据,分布式处理成为必然。美国AT&T 公司在1981年开展呼叫卡业务和800业务,开始将数据库与交换系统分离开来,把号码翻译集中在一个网络节点而不是分散在各交换机上,在网络中初步引入智能。这就是现在的智能网的雏形。智能网是提高网络智能化的最新技术和概念。自从八十年代在美国提出后,它得到了迅速发展。智能网不仅满足用户对电信业务的要求,更快速方便地产生新业务,而且还为电信界带来巨大的经济效益。因此,世界上著名的电信公司纷纷投资智能业务的研究与开发并开放多种智能网业务。随着我国的通信网向数字化,综合化,智能化,个人化方向发展,智能网最终将广泛应用于各类网络。 1.1 智能网的概念和特征 原CCITT在1992年公布了 Q.1200系列建议,正式命名智能网 IN(Intelligent Network )一词。即智能网是在原有的通信网络基础上,为快速,方便,经济,灵活地提供新的电信业务而设置的附加网络结构(Architecture).这个体系的目标是要为所有的通信网络服务,即它不仅可以为现有的电话网(PSTN)服务,为公用分组交换数据网服务(PSPDN),为窄带综合业务数字网服务,也可以为宽带综合业务数字网和移动通信网服务。 智能网的核心是如何高效地向用户提供各种新业务。通信网的传统技术和软件编程方法,一个新业务从最初定义到上网使用,一般需要1.5~5 年,而智能网的目标则要将这个周期减少到 6个月。新业务的开发周期缩短,可以大大削减投资,并提前向用户开放业务,提高网络的利用率,取得经济效益。 但是如何实现这个目标呢?智能网的基本思想是在网络中把交换和智能分离开来,实行集中业务控制;即设置一些功能实体,如:业务控制点SCP,业务交换点SSP,智能外设IP,业务管理系统SMS业务数据点SDP,业务生成环境SCE。这些功能部件独立于现有的网络,是一个附加网络结构。 归纳起来,智能网有如下特征: -- 有效地使用信息处理技术; -- 有效地使用网络资源; -- 网络功能的模块化; -- 重复使用标准的网络功能来生成和实施新的业务;

物联网技术实际应用 其定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。简单一句话就是:把所有物品通过信息传感设备与互联网连接起来,以实现智能化识别和管理。 物联网的应用其实不仅仅是一个概念而已,它已经在很多领域有运用。 应用领域: ①智能家居:智能家居是利用先进的计算机技术,物联网技术,通讯技术,将与家具生活的各种子系统有机的结合起来,通过统筹管理,让家具生活更舒适,方便,有效,与安全。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、网络家电以及三表抄送等)连接到一起,提供家电控制、照明控制、窗帘控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境,提供全方位的信息交互功能。帮助家庭与外部保持信息交流畅通,优化人们的生活方式,帮助人们有效安排时间,增强家居生活的安全性,甚至为各种能源费用节约资金。 ②智能电网:智能电网是在传统电网的基础上构建起来的集传感、通信、计算、决策与控制为一体的综合数物复合系统,通过获取电网各层节点资源和设备的运行状态,进行分层次的控制管理和电力调配,实现能量流、信息流和业务流的高度一体化,提高电力系统运行稳定性,以达到最大限度地提高设备效利用率,提高安全可靠性,节能减排,提高用户供电质量,提高可再生能源的利用效率。智能电网由很多部分组成,可分为:智能变电站,智能配电网,智能电能表,智能交互终端,智能调度,智能家电,智能用电楼宇,智能城市用电网,智能发电系统,新型储能系统。 ③智能工业:智能工业是物理设备、电脑网络、人脑智慧相互融合、三位一体的新型工业体系。是将具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节,大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能化的新阶段。智能工业主要应用在:生产过程控制、生产环境监测、制造供应链跟踪、产品全生命周期监测,以促进安全生产和节能减排。 物联网的应用绝不局限在上面三个方面,随着物联网技术的发展,现在很多领域都引入了物联网技术,物联网是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用,它已经融入了我们的生活。

智能网络概述 智能网络能够减轻新的网络需求所带来的压力;智能交换机可以提供更多未经处理的带宽和连接。它们比标准的第2层交换机提供了更多的数 据流应用,不仅能够识别网络流量设备,而且能够识别用户和应用。这就是为什么称之为“智能”的原因,---因为它能够转发数据,能够在任何时间对网络上几百万数据包进行更深理解后提供应用服务。 智能网络概述 不断高涨的网络需求 网络流量的不断增长,新应用的大量涌现以及数据与话音的合并——这些只是IT 经理人在移植、修缮和扩展网络过程中面临的一部分挑战。因而,可能会出现无法预知的业务模式阻碍关键应用,安全可能会出现漏洞,使网络暴露在内部和外部的威胁之下。 智能功能 brainpower 智能交换并不仅仅指速度和信息传输。更重要的是,它增加了智能。智能交换的重要优势在于它能深入观察数据流从而对通过网络的业务流量有更全面的了解。 其它交换机根据附在单独数据包上的MAC 地址报头进行数据发送与服务应用。行业称之为第2层交换,因为交换机看不到七层OSI 模式(网络系统设计中的标准框架)中第二层以上的层。Cisco Catalyst 智能交换机不但能识别所涉及的设备,还能识别单个用户以及应用。除了第2层信息之外,Cisco Catalyst 系列交换机还使用第3层IP 信息以及第4层端口信息,以决定业务传输与发送。在某些情况下,这些交换机甚至能利用第5层至第7层的信息以更详细地了解应用的使用情况。

这就是交换机智能化的原因——能够在任何给定时刻, 根据对网络中数以百万计的数据包流进行更深入了解,进行数据发送与服务应用。 智能网络功能 Cisco Catalyst 交换机提供高可用性,(您可以保持网络资源连续24小时的有效性)、先进的服务质量(QoS)功能 (您可以根据公司需要,划分业务的优先级)和增强的安全性( 用于保护您的网络免于遭受无数内部与外部风险)。 高可用性 Cisco Catalyst 系列交换机可提供从核心到边缘的最高可用性和恢复能力(弹性)。它们提高了网络运行时间与员工的效率——可通过各种功能的独特组合得到实现,其中包括高性能的IP 路由选择、第2层与第3层负载平衡、带宽聚合技术、由互联网组管理协议(IGMP )嗅探与协议独立组播(PIM )实现的组播管理以及思科生成树协议增强功能。生成树协议增强功能包括IEEE 802.1s 标准的快速生成树(IEEE 802.1w )以及每VLAN 快速生成树(PVRTS )等,可以在一秒内快速重新收敛。 服务质量 QoS 按其需要管理网络流量。对时间较为敏感的应用(例如话音、视频以及实时交易)具有高优先级。通过Cisco Catalyst 系列交换机,QoS 可以扩展至网络边缘,同时最大限度减少上游与下游的拥塞。思科QoS 功能内置在硬件中,而且通过线速硬件运行,支持每用户策略,而不会影响网络性能。 QoS 越来越重要——但各家公司同时需要降低运营成本、管理带宽或者部署应用至桌面(例如IP 话音(VoIP ))。Cisco Catalyst 系列交换机可以通过Cisco AutoQoS 来提供这些先进的QoS 功能,简化网络管理,降低OPEX 以及总投资成本(TCO )。这样,QoS 的部署就更经济、更快速、更安全。 增强的安全性 随着服务与设备的添加,网络对安全性(尤其是内部安全性)的需要也开始增加。研究显示,心怀不满的员工对网络资源的危险性增加了,即使是可信赖的人,也可能在不知情的情况下将某种计算机病毒传播至公司的其它部门。安全措施必须到位——确保只有授权用户才可以进入网络,从而限制对网络敏感区域的访问,并防止数据与话音业务传输至错误的PC 或者IP 电话。 Cisco Catalyst 系列交换机提高了内部与外部的安全性,解决了三个关键问题: ? 鉴权 ——该用户是否具有网络访问权限? ? 授权 ——允许该用户做什么? ? 记账 ——还有谁在使用网络?他们在做什么?