假作真时真亦假_彭宇案真相探析_朱菁

- 格式:pdf

- 大小:582.83 KB

- 文档页数:18

1、通过彭宇案,如何理解司法判决的指引作用、预测作用和教育作用?我们可以看到,在这起案件中,法院一审判决认定双方相撞的事实和结论都是对的,适用法律也是对的。

但在媒体的渲染之下,它竟然成了“司法不公”的典型,并被称为引起社会道德的滑坡。

可见,司法裁判的法律效果和社会效果在很多情况下会出现相互背离的情况,有时候法官对案件的裁判从形式上看严格按照法律的规定作出,但实质上其裁判结果并不公平,仍然有失公正。

司法裁判对社会的指引作用、预测作用和教育作用在很大程度上仍是缺位的。

我们可以通过“彭宇案”进一步分析这一问题。

一、判决的推理过程。

由于警方在事发第一时间的询问笔录不慎丢失,整个审理过程因为事实认定不清走了很多弯路。

从一审判决看,法官根据“日常生活经验”和“社会情理”分析,认为彭宇“如果是见义勇为做好事,更符合实际的做法应是抓住撞倒原告的人,而不仅仅是好心相扶”;彭宇“如果是做好事,在原告的家人到达后,其完全可以在言明事实经过并让原告的家人将原告送往医院,然后自行离开”,但彭宇“未做此等选择,显然与情理相悖”。

对事发当日彭宇主动为原告付出200多元医药费,一直未要求返还的事实,法官认为,这个钱给付不合情理,应为彭宇撞人的“赔偿款”。

显然,法官运用这样一种“人性恶论”进行推断,背离了主流价值观,极易引起人们的反感。

这和上海“钓鱼执法”时执法人员说“他胃痛关你什么事”的推论,真是有“异曲同工之妙”。

在西方庭审制度中,有“疑点利益归嫌疑人”一说,而我们的判决,却是,不断从“人性恶”的角度不当揣度嫌疑人,这自然会给人们以不良的暗示,似乎走上法庭,就不是被法律客观公正保护的对象,接受的的也不是基于真实事实证据的合理推测,而是主观恶意的揣测。

二、举证责任问题。

对于这类案件,双方各执一词时,证明撞到事实的举证责任问题究竟应由谁来承担,是搀扶的一方还是跌倒的一方,而在“彭宇案”中,我们可以看到,更多的责任似乎在搀扶的一方。

大连日报/2012年/2月/2日/第A11版新闻・观点彭宇真撞人了。

在最近出版的《望》新闻周刊上,南京市政法委书记披露了曾经轰动一时的彭宇案的真相,一直被认为是救人被讹的彭宇原来真的撞了人,这在社会上引起一片哗然,公众要问:彭宇案误读谁之过彭宇案只是道德乐章中弹错的音符司马厚德(媒体评论员)2006年末发生在江苏南京市的一起民事诉讼案——彭宇案,在经历了5年多的发酵后,成为争议极大、民众和社会最聚焦的民事诉讼案,进而被许多人定性为“引爆”社会整体道德倒退30年~50年“导火索”的“标本案件”。

笔者认为,这实在夸大其辞,简直就是一顶沉重的压头“高帽”。

首先,并不是彭宇案推倒了第一块“多米诺骨牌”。

众所周知,见死不救、见义不为的事件古今中外都发生过。

可是,在彭宇案发生前,那些事件都是先有“准彭宇案”、“类彭宇案”发生从而“引爆”吗?在彭宇案发生后,国内各地发生了一些见死不救、见义不为的事件,难道就仅仅是彭宇案造成的吗?在老人跌倒无人敢扶的所有事件中,围观者个个都知道南京的彭宇案吗?社会道德水平的高下、进退,是由经济、政治、文化、法律制度等等许多因素综合作用的结果,是各种力量按照“平行四边形法则”交织作用决定走向,岂是一个彭宇案所能够左右了的。

其次,中外历史发展规律揭示,在经济和社会转型期,道德滑坡在所难免。

英国工业革命前“圈地运动”那用“血与火”谱写的悲壮的道德乐章,资本主义发展初期资本用“血和肮脏的东西”滴染的道德历史,都在诠释道德滑坡的根由和路径。

当前我国正处在经济和社会转型期,是转型的大背景决定和影响着道德发展的运行轨迹。

笔者并非为道德滑坡“护短”和“正名”,而是在呼吁和警醒人们找准病因,思考和筹谋防范对策,将转型带来的负面影响降至最低程度,勿使社会道德之“船”偏离正确航道。

第三,彭宇案只是一个具有“非典型”意义的事件。

彭宇案原来是一件十分普通的民事诉讼案件,但由于办案部门操作环节的失误,加之公众对社会道德缺失、诚信危机的担忧,于是,彭宇案被误读和放大,产生了许多本不该有的负面效应。

彭宇案的思考目录1 彭宇案以及导致的结果 (3)1.1 彭宇案经过 (3)1.2 类似案件 (3)1.3 “彭宇案”导致的后果 (3)2 调查大众观点 (3)2.1法律建立在“法官”个人意志上 (4)2.2 政府的观点令人失望 (4)2.3 这是对道德和价值观的挑战 (4)2.4 相信未来是充满希望的 (5)3 党的形象和政府公信力 (5)3.1 党的形象 (5)3.2 政府公信力 (5)3.3 政府公信力的作用 (5)3.3.1 简化社会复杂性,维持稳定的秩序 (5)3.3.2 为公共权力提供连续的合法性基础 (5)3.3.3 为构建新型治理结构提供联结点 (6)3.3.4促进政府职能转变 (6)4 我对彭宇案的态度 (6)4.1 对彭宇案的细致分析 (6)4.2 怎样避免被敲诈 (7)4.2.1提高警惕,及时报警 (7)4.2.2当心以交通事故为由的敲诈 (8)4.2.3 坚持就是胜利 (8)4.2.4 坚持先验伤 (8)5 激励机制 (8)5.1根据激励因素,建立有效的激励机制 (8)5.2借鉴发达国家的政府官员激励机制 (9)1 彭宇案以及导致的结果1.1 彭宇案经过2006年11月20日,南京的徐寿兰老太太赶公交时跌倒,彭宇将老太太扶起送往医院,仅医药费就花去4万余元。

徐老太太家人咬定是彭宇撞了人,其后向法院起诉,索赔13万余元。

南京市鼓楼区法院最终以“从常理分析,彭宇与老太太相撞的可能性比较大”,裁定彭宇承担40%的损失,补偿原告45876元。

1.2 类似案件1996年,在呼和浩特,一位叫“呼格吉勒”的少年因为发现有一名女子被歼杀在公共厕所里而及时向警察报案,这一见义勇为的结果是,这位无辜少年居然被列为犯罪嫌疑人而被公安机关起诉,后来被冤判有罪而以死刑被误杀,真凶2005年才被抓获。

2009年11月6日,江苏省淮安市一名叫“周翠兰”的老太太,在卖豆浆路上检到1700元的现金,老太太拾金不昧,几经周折后找到失主。

[标签:标题]篇一:民事诉讼法彭宇案案例分析彭宇案中的证据与证明结11 张芮瑜2011010106在写本文之前,我还读了吴泽勇教授反驳王亚新老师的观点的作品。

现由我来在各种资料的基础上对本案件的证据与证明作新的分析。

2006年11月20日上午,在南京市某公交车站,人们看见倒地的老妇人徐某和一旁搀扶的青年彭宇。

经在场他人联系,徐某的儿子随后赶来,并与彭宇一起将徐某送到医院,经检查,徐某左股骨颈骨折,进行手术治疗。

因原、被告未能在公交治安分局城中派出所达成关于碰撞和费用问题的调解协议,2007年1月,徐某在南京市鼓楼区法院起诉彭宇,以自己被彭宇撞倒受伤为由,要求他支付13万余元的损害赔偿。

彭宇辩称,他并未与原告相撞,而只是出于见义勇为的动机对原告予以救助,因此不应承担赔偿责任。

经过三次开庭,鼓楼区法院做出一审判决,认定被告与原告相撞,并根据民法上的公平责任,判定被告向原告支付4万多元【1】。

王亚新老师认为,“限定于?判决书事实?和程序法学上相关专业知识的话,我们的结论是本案判决书关于原被告相撞的事实认定本身并无重大问题或缺陷。

”【2】而吴泽勇教授则认为本案判决书关于原被告相撞的事实认定本身是存在重大问题或缺陷的【3】。

现在我就本案的证据与证明先进行一个独立分析。

(1)派出所提交了当时对被告所做讯问笔录的电子文档及其誊写材料,被告可以认为电子文档是复制品,但是说眷写材料存在问题就没道理了,而且电子文档是第二天的,并未说明眷写材料也是第二天的,被告抓其一点而不及其余,除非判决书没有记录全眷写材料到底发生了什么事,否则被告否定眷写材料就只是狡辩。

而且被告认为公安机关无权力搜集民事案件证据,这很有必要查明出处。

全国法院目前主张民事案件中法院尽量不要主动收集证据,但并未限定公安机关也得这样做。

而且公安机关职责在于维护一方治安,民众有事找其理论,讯问笔录是自然而然应该留下的证据,否则公安机关除了刑事案件就不能管其他事了,这个理论从来没听说过。

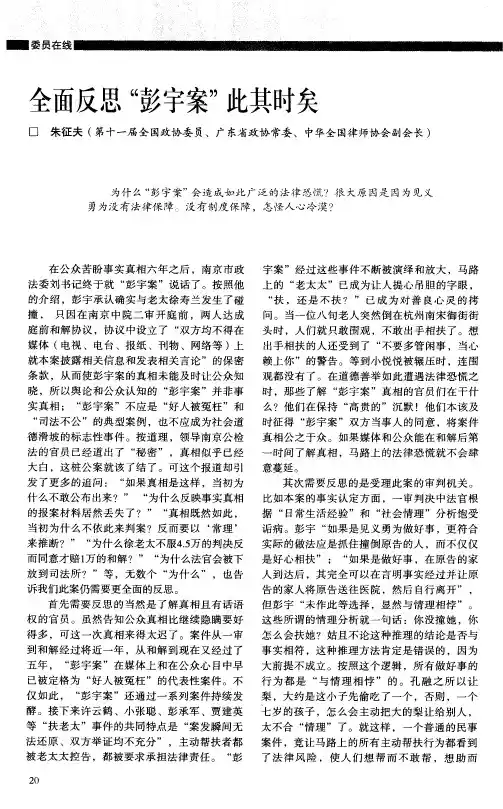

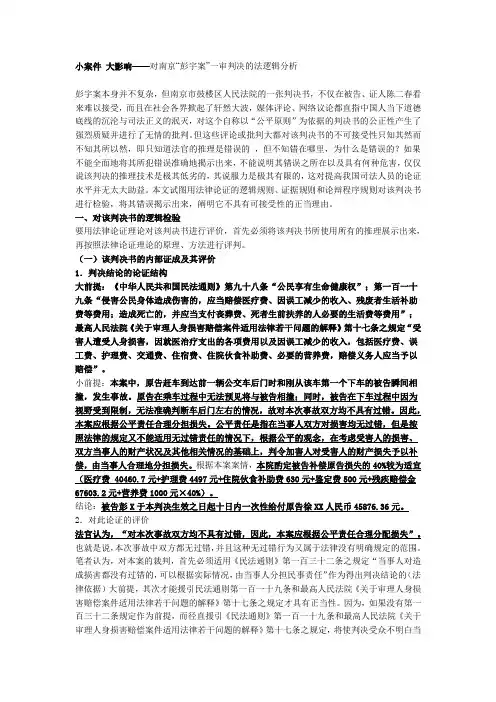

小案件大影响——对南京“彭宇案”一审判决的法逻辑分析彭宇案本身并不复杂,但南京市鼓楼区人民法院的一张判决书,不仅在被告、证人陈二春看来难以接受,而且在社会各界掀起了轩然大波,媒体评论、网络议论都直指中国人当下道德底线的沉沦与司法正义的泯灭,对这个自称以“公平原则”为依据的判决书的公正性产生了强烈质疑并进行了无情的批判。

但这些评论或批判大都对该判决书的不可接受性只知其然而不知其所以然,即只知道法官的推理是错误的,但不知错在哪里,为什么是错误的?如果不能全面地将其所犯错误准确地揭示出来,不能说明其错误之所在以及具有何种危害,仅仅说该判决的推理技术是极其低劣的,其说服力是极其有限的,这对提高我国司法人员的论证水平并无太大助益。

本文试图用法律论证的逻辑规则、证据规则和论辩程序规则对该判决书进行检验,将其错误揭示出来,阐明它不具有可接受性的正当理由。

一、对该判决书的逻辑检验要用法律论证理论对该判决书进行评价,首先必须将该判决书所使用所有的推理展示出来,再按照法律论证理论的原理、方法进行评判。

(一)该判决书的内部证成及其评价1.判决结论的论证结构大前提:《中华人民共和国民法通则》第九十八条“公民享有生命健康权”;第一百一十九条“侵害公民身体造成伤害的,应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用;造成死亡的,并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用”;最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定“受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿”。

小前提:本案中,原告赶车到达前一辆公交车后门时和刚从该车第一个下车的被告瞬间相撞,发生事故。

原告在乘车过程中无法预见将与被告相撞;同时,被告在下车过程中因为视野受到限制,无法准确判断车后门左右的情况,故对本次事故双方均不具有过错。

xx案判决之疑点分析诉讼法学xx欠0268时隔五年之久的彭宇案,现如今提到这个话题还是会引起人们广泛的讨论与深刻思考。

这份判决无形中的给我们留下了巨大的影响,令我们不得不对当时判决的正确与否再次提出质疑。

xx案案由:2006年11月20日上午9时左右,南京某公交车站。

当时两辆83路公交车一前一后紧挨着靠近站台,由于前一辆83路公交车乘客较多,徐老太准备赶乘后面一辆83路车,彭宇也从前一辆83路车后门下车。

突然,徐老太跌到在站台附近。

随后,彭宇将徐老太从地上扶起直到徐老太儿子赶到现场,随后彭宇同其子一起将徐老太送往医院。

经诊断老太左股骨颈骨折,后经手术治疗花去医药费4万余元,经鉴定构成八级伤残。

2007年3月底,徐老太起诉彭宇,称是彭宇将自己撞到在地,要其赔偿各种费用共13万余元。

而被告彭宇则一直坚称自己并没有撞到徐老太,完全是出于好心将徐老太扶起并一直陪同其就诊。

此案经过三次开庭。

2007年9月5日,鼓楼区人民法院做出判决,彭宇承担四成责任,赔偿人民币45876.36元。

然而我们大家都能从法院所做的判决书中看出法院做此判决所依据的理由,但对于其论述理由的正确与否、合理与否才是值得我们关注的地方。

对于此判决我们认为存在的争议焦点主要有以下两点:一、当事人提供的证据能不能用,逻辑是否正确?二、法院的公平责任原则到底公平不公平?一、首先我们讨论一下法官证据的适用中所存在的问题。

我们认为该判决书在证据的论证中存在以下几点逻辑错误:1、法官提出的第一个主论证分析:“根据日常生活经验分析,原告倒地的原因除了被他人的外力因素撞倒之外,还有绊倒或滑倒等自身原因情形,但双方在庭审中均未陈述存在原告绊倒或滑倒等事实,被告也未对此提供反证证明,故根据本案现有证据,应着重分析原告被撞倒之外力情形”。

法官“根据日常生活经验分析”,武断地确定需要甄别原告倒地的原因仅有“撞倒”、“绊倒”和“滑倒”等三种。

在这里,如果不是法官的日常生活经验太少,就是他故意遗漏了其它可能的选项,犯下了“遗漏选项”的逻辑错误,从而很有可能遗漏真正引起原告倒地的原因。

彭宇案5年后真相彭宇案真相披露能否解开“扶不扶”这道难题?老人跌倒,扶还是不扶?在济南并没有成为一道选择题。

6月27日,艾老先生在工业北路等公交车时突然晕倒,身边一位小姑娘没有犹豫,赶忙蹲下身子查看,并向周边路人求救。

随后,交通志愿者、保安、交警及其他路人接力相助。

无独有偶。

就在几天前,济南市民高老先生独自到山东省中医院拿药,排队时突然晕倒。

关键时刻,好心医生许运文将其扶起,抱到候诊大厅椅子上,并联系急诊室为其治疗。

然而,11年前的南京“彭宇案”后,“扶不扶”仍然会时不时成为一个舆论热点话题。

近日,河南驻马店一段交通事故监控视频在网上热传。

视频中,20多名行人目睹女子躺在马路中间,却无一人上前救助,最终导致该女子遭受二次碾轧身亡。

这段事发于4月21日的画面令人心寒,而路人的冷漠也引发了一次口诛笔伐。

扶还是不扶?在道德上,或许人人心中都能给出肯定的回答,可现实中,受屡屡听说的“好人被讹”事件影响,一些人往往会缩回“见义勇为之手”,让这个本不该成为一个选择题的话题,一次次被抛到风口浪尖。

有人说,这一切要归咎于2006年发生的南京“彭宇案”。

11年来,每当“扶不扶”、“救不救”问题被抛出,“彭宇案”就会被翻出,接受公众一次次审判。

就在大众又一次试图让“彭宇案”为“二次碾轧”事件中路人的冷漠“背锅”时,6月15日,最高人民法院发布长文,还原了“彭宇案”的真相。

那么,为见死不救当了十多年“挡箭牌”的“彭宇案”,在真相大白之后,能否让“扶不扶”这道中国式难题,找到一个最终的“标准答案”?女子遭二次碾轧身亡——路人太冷漠,好人在微博?6月7日11时,微博网友“袁启聪”发布了一段1个多月前的监控视频。

视频中,一名女子正在过马路,一辆轿车将其撞倒,倒地后她几次抬起头,可见伤情不重,然而经过其身旁的20多名行人无一上前救助。

1分多钟后,另一辆轿车在女子身上碾过,女子当场身亡。

6月7日晚,河南驻马店公安局官方微博通报称:4月21日19时54分许,交警支队事故大队接市局110指令称,解放路与学院路交叉路口发生一起交通肇事逃逸事故,致一人(马某)死亡。

彭宇案的证据分析现在网络上为南京彭宇与徐老太是否相撞判决而引起的争议,很是热闹,其中大多数是对法院判决进行道德批判,那么法院的判决到底如何呢?是否符合法律的专业要求呢?中顾网律师宁清平从证据法的角度谈谈看法。

现在网路上为南京彭宇与徐老太是否相撞判决而引起的争议,很是热闹,其中大多数是对法院判决进行道德批判,那么法院的判决到底如何呢?是否符合法律的专业要求呢?笔者从证据法的角度谈谈看法。

从现在网上提供的资料来看,本案的证据只有双方当事人的陈述及唯一证人陈二春的证言,彭宇称他本人没有与徐老太相撞,他只是做好事,才将徐老太扶起,他只是做好事,才将徐老太送至医院,他只是做好事,才借了200元钱给徐老太;而徐老太称彭宇将其撞倒在地致伤;并且,事发后,彭宇将其送至医院并垫付了200元钱。

显然,双方当事人彭宇与徐老太的陈述各执一辞,谁也说服不了谁。

证人陈二春并没有看到徐老太摔倒的经过,并不能证明徐老太因何摔倒;所以,陈二春的证言对于本案关键问题并无证明作用;在此文中无需论及。

除此之外,事故发生后,南京市公安局公共交通治安分局城中派出所接到报警后,对该起事故进行了处理并制作了讯问笔录。

案件诉至法院后,该起事故的承办民警到法院对事件的主要经过作了陈述并制作了谈话笔录,谈话的主要内容为:原、被告之间发生了碰撞。

案件审理期间,处理事故的城中派出所提交了当时对被告所做讯问笔录的电子文档及其誊写材料,电子文档的属性显示其制作时间为2006年11月21日,即事发后第二天。

讯问笔录电子文档的主要内容为:彭宇称其没有撞到徐老太;但其本人被徐老太撞到了。

但是,电子文档及誊写材料是复制品,原始的讯问材料没有找到。

另外,从法院判决内容来看,彭宇在法院庭审前及第一次庭审中均未提及其是见义勇为的情节,而是在二次庭审时方才陈述;换言之,没有及时提出抗辩理由(是否提出了别的抗辩理由呢,判决书未提及)。

如果单从彭宇与徐老太的陈述、陈二春的证言来看,笔者认为,此案可以初步认定案件基本事实真伪不明,究竟彭宇与徐老太相撞还是未相撞,真伪不明。

解密彭宇案的扑朔细节-1解密彭宇案从诉讼到调解的扑朔细节从一审第三次庭审开始进入公众视野的南京“彭宇案”,在沸沸扬扬的争议下,以另一种方式宣告终结——二审期间当事双方达成和解撤诉,此后各方三缄其口。

除了依旧模糊的公车站“跌倒”真相,连事件本身的进展也成为秘密。

难以复原的瞬间自动投币的83路公交车从公交总公司开往白鹭花园,水西门广场差不多是这线路的中间位置。

彭宇与徐寿兰在这一站相遇,时间是2006年11月20日上午9点30分左右,一个是在这站下车的年轻乘客,一个是赶着要上另一辆车的六旬老者。

接下来的事情就变得扑朔迷离,徐寿兰在这里跌倒,到医院验伤,发现需要更换人造股骨头之后,咬定陪同她前往医院的彭宇是肇事者。

彭宇因此被徐寿兰告上法庭。

2007年1月4日,66岁的徐寿兰向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼,以彭宇将其撞倒在地致其受伤为由,索赔13.6万余元。

这场民事诉讼的一审经过了3次庭审,分别在2007年的4月、6月和7月。

对于一场普通的民事诉讼而言,如此频繁的开庭并不多见,日益增多的民事诉讼案件,具体落到南京的一个区法院上,也是惊人的数字。

根据法院系统的官方统计,一个法官每年平均审理的案件,已经高达上百起。

彭宇案之所以开庭3次,原因都在于证据不足。

可徐寿兰跌倒的那个上午究竟发生了什么,通过3次庭审,集合各方证言与证据能复原的依旧只是断片。

那一天两辆83路车前后进站。

彭宇在第一辆车上,车进站,后门打开,他第一个走出车门。

徐寿兰拎着保温瓶,赶着去搭乘第二辆83路车,她行至彭宇所乘坐的那辆车的后门附近位置跌倒,“脸朝着地,很痛苦的样子”。

徐寿兰如何跌倒,她与彭宇是否发生相撞,没有任何第三方能提供确凿见证。

与两人都素不相识的路人陈二春见证的是徐寿兰跌倒后的情形。

他看到从后门下来的彭宇“走了几步,上前帮忙扶起老人”,他自己也上前帮忙,一起把老人扶到路边。

老人当时神志清醒,陈二春问到她儿子和侄女的电话,并打电话通知了这两名亲属。

第32卷第5期河北法学Vol .32,No.52014年5月Hebei Law Science May ,2014假作真时真亦假———彭宇案真相探析朱菁1,2,蔡海锋2,张菱兰2收稿日期:2014-03-07该文已由“中国知网”(www.cnki.net )2014年4月4日数字出版,全球发行作者简介:朱菁(1968-),男,湖南湘潭人,哲学博士,中山大学哲学系、逻辑与认知研究所教授,博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授,研究方向:科学哲学、认知科学、道德心理学;蔡海锋(1988-),男,广东中山人,中山大学哲学系博士研究生,研究方向:科学哲学;张菱兰(1982-),女,福建建瓯人,哲学硕士,中山大学哲学系教师助理,研究方向:科学哲学、认识论。

(1.中山大学逻辑与认知研究所,广东广州510275;2.中山大学哲学系,广东广州510275)摘要:数年前曾轰动一时的南京彭宇案被许多人视为标志着国人道德滑坡的典型事件,“好心人见义勇为反被讹诈”至今仍是不少人对于该事件的基本解读。

然而,如果对彭宇案的一些关键细节进行较为缜密的分析和推敲,会发现公众最初基于媒体和舆论所形成的判断和看法很可能是错误的,真相极有可能恰与人们原先的认知相反。

通过搜集整理、甄别比对可从公开渠道获得的各类材料,力图还原出彭宇案的真相,特别是被告彭宇是否曾与原告徐寿兰老人发生相撞这一关键事实。

在对一系列疑点进行深入辨析之后,最终得出的结论是:彭宇确实因与徐寿兰发生过碰撞而使其倒地受伤,而不是见义勇为反被诬告。

关键词:彭宇案;真相;关键事实;相撞中图分类号:DF0-051文献标识码:A 文章编号:1002-3933(2014)05-0006-18Truth Falsified if Falsehood Taken as Truth———An Inquiry into the truth of the case of Peng YuZHU Jing 1,2,CAI Hai-feng 2,ZHANG Ling-lan 2(1.Institute of Logic and Cognition ,Sun Yat-Sen University ,Guangzhou 510275;2.Department of Philosophy ,Sun Yat-Sen University ,Guangzhou 510275China )Abstract :The Case of Peng Yu ,which took place in Nanjing several years ago and was strikingly notorious ,hasbeen widely regarded as a symbolic event indicating the so-called moral decline in contemporary China.Most people nowadays still believe that the nature of this event is “a kind-hearted person voluntarilyhelped others but was instead blackmailed by people helped ”.The truth ,however ,is probably on theopposite side.Looking into important details of the case with careful analyses ,we found that thereceived view may very likely be wrong,and the fact may be opposite to what the public believe.Thisarticle aims to reveal the truth of the Peng Yu Case,especially to identify the key fact whether the youngdefendant Peng Yu had come into collision with the aged accuser Xu Shoulan.Through collecting,comparing and discerning various kinds of materials found in public media,and after analyzing a seriesof controversial issues in this case,we conclude that,contrary to the public image of providing help butbeing blackmailed,Peng Yu did come into collision with Xu Shoulan,which resulted in her injury,andsuccessfully concealed the truth by telling a lie afterwards.Key words:the case of Peng Yu;truth;the key fact;collision引言见义勇为,乐于助人,知恩图报,历来被视为中华民族优良的道德传统。

然而在当代,这些善举和美德的社会践行却遭遇到了前所未有的困境和尴尬。

见人有难不愿伸出援手,热心助人却反遭诬告,有关国人道德失范的事件屡屡见诸媒体,如重庆万鑫案(2009年11月少年万鑫扶起一倒地老人后反被告)[1]、北京孙万祥案(2010年1月老人孙万祥因“碰瓷”158起被捕)[2]、深圳肖雨生事件(2010年12月老人肖雨生摔倒后无人敢扶助而致死)[3]、佛山小悦悦事件(2011年10月两岁女童小悦悦被两辆汽车前后碾压而十多名路人漠然置之)[4]等。

这类事件的频频曝光拷问着人们的良知,引发了对当今社会道德失范或道德滑坡现象的追问、思考和讨论。

提及这类事件,人们在唏嘘感慨、痛心疾首之余,往往会追溯到发生在2007年的一起标志性事件———南京彭宇案。

在人们心目中,彭宇案被定型为“青年见义勇为扶助倒地老人反被诬告,法官昏庸不公判决助人青年败诉赔偿”的模式,人们也往往把当时状告彭宇的老人以及判决彭宇败诉的法官看作是近年来诸多道德失范事件的始作俑者,认为这位老人给以后那些诬告好人者起了负面的示范作用,而该法官也开了判决好人没好报的恶劣先河。

每当遇到有陌生人需要帮助时,人们总会不约而同地想起彭宇案,总会考虑助人之后是否会给自己带来不利的后果,以致真正急需帮助的人往往得不到及时的救助。

无怪乎有论者称,彭宇案“使中国的道德水平倒退了50年”①。

然而,众人心目中的“彭宇案”果真就是现实中的“彭宇案”吗?案中的被告青年果真是见义勇为好事做到底吗?倒地老人果真是道德败坏诬陷自己的恩人吗?判案法官果真是黑白不分胡乱断案吗?根据对当今大学生群体的一项调查发现,尽管大多数人对彭宇案有所了解,并认为其性质是好心人助人为乐却被诬告和勒索,但90%以上的被调查者却认为自己对事情的真相“不太了解,只有一些印象而已”,或者“有一定了解,但对细节不太确定”②。

尽管一直不乏有心人士和媒体力求更为全面与客观地了解事实真相,对事件和案情的关键细节做了较为细致的梳理和推敲,但得出的结论尚不够明确,其社会影响力也不够广泛。

2012年1月南京市政法委书记刘志伟在接受《瞭望新闻周刊》专访①②“彭宇案使中国的道德水平倒退50年”这一说法曾流传于网络论坛,有帖子直接以此为题(如2011年10月27日网友“浦江上的海鸥”在百度贴吧上以“彭宇案法官被调入街道办,此案令中国道德水平倒退50年”为题发帖,http://tieba.baidu.com/p/1259958595;又如2011年10月30日网友“fofwf500”在新浪网的教育论坛上以“1个令中国社会道德水平倒退50年的案例:彭宇案判决书”为题发帖,http://club.edu.sina.com.cn/thread-2217677-1-1.html),但其最初出处已难考证。

更早期的说法是“彭宇案使中国的道德水平倒退30年”,其最初出处亦难考证。

亦有人对这类说法提出质疑和批评,例如2010年1月18日时事评论员曹林就曾于《成都商报》发文:《“中国道德水准倒退30年”系媒体制造》,转载于成都商报网,http://e.chengdu.cn/html/2010-01/18/content_110758.htm,2013年8月5日访问;到了2011年11月9日则有网友“柴湖的阿訇”在铁血网的社会论坛中发帖:《谬论:“彭宇案”令中国社会道德水平倒退50年!》,http://bbs.tiexue.net/post2_5580635_1.html,2013年8月5日访问。

数据源于笔者在2012年对广州若干所高校的大学生做的一项问卷调查。

约75%的被调查者能够根据相关的阅读材料(其中“彭宇”、“徐老太”等人名或称谓均作了替换处理)正确地联想到彭宇案,而其中43.6%的被调查者认为自己对彭宇案“不太了解,只有一些印象而已”,47.9%的被调查者认为自己对彭宇案“有一定了解,但对细节不太确定”。

时披露了关于彭宇案的更多细节,特别是在法院一审判决之后所找到的新证据,以及当年彭宇本人在法院调解中也承认与倒地老人发生过碰撞的情况。

刘志伟指出公众心目中彭宇见义勇为做好事的情节并非事实,而彭宇案则由于多重因素而被公众误读[5]。

尽管有多家媒体报道和转载了这则新闻,但其规模与社会影响与当年对彭宇案的报道和讨论相比远不可同日而语。

有些民众开始意识到彭宇有可能并未被冤枉①,更多的人却对关于此案的新动向茫然无知,而不少人则怀疑刘志伟和官方媒体重提此案只不过是进一步的“和谐”举措②,有人甚至提出如今再翻彭宇案已毫无意义③。

发生在七年前的彭宇案在当代中国人的道德与社会生活中留下了深刻的印记和浓重的阴影,折射出当今的社会心态及其运作机制诸多方面的特征。

当初的媒体报道是否存在片面性和偏向性?人们对当事双方陈述的接受是否有失公允与客观?社会舆论一边倒地站在彭宇一方,其背后的心理与社会机制究竟是什么?法院的判决书缘何激起了强烈的批评和谴责?又反映出法律的专业思维与民众的常识认知之间的哪些重要差异?政府部门对此事的应对和处理有哪些失策和欠缺?对这些问题进行严肃的反思和解答,对于当今构建社会主义和谐社会,维护和促进社会公平正义,推进社会主义民主和法治建设,具有重要的现实意义。